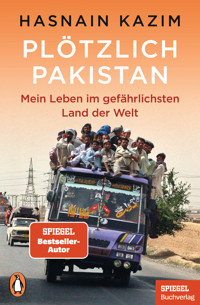

10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Ein spannender Blick auf ein verzweifeltes Land im Wandel« Die Tagespost

Als Korrespondent für den SPIEGEL zieht Hasnain Kazim nach Islamabad und erlebt ein mehr als widersprüchliches Land. Wie tickt diese Atommacht, in der es so viele religiöse Extremisten gibt? Was hält ein Land zusammen, in dem eine Hochglanzsociety für viele Tausend Dollar Feste feiert, während Arbeiterfamilien unter sklavenähnlichen Bedingungen leben? Kazim trifft Geistliche, Politiker, Waffenhändler, Prostituierte und den Henker von Pakistan. Die Probleme sind gewaltig, immer mehr Menschen hungern. Zwei Drittel der über zwei Millionen Einwohner sind jünger als dreißig und haben keine Perspektive. »Die Begegnung mit Militärs [...], der Umgang mit Frauen, mit Alkohol, mit Prostitution, nichts wird ausgeklammert. Trotzdem ist das Buch eine faszinierende, fast liebevolle Ode an ein facettenreiches Land.« Heilbronner Stimme

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Hasnain Kazim

PLÖTZLICHPAKISTAN

Mein Leben imgefährlichsten Landder Welt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2015 der Originalausgabeby dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München,in Kooperation mit SPIEGEL ONLINE GmbH, Hamburg

Copyright © 2023 by Penguin Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München undSPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG,Ericusspitze 1, 20457 HamburgKarte: Peter Palm, Berlin

Covergestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg,nach einem Entwurf von Balk & Brumshagen

Coverfoto: Günter George

Satz: Uhl + Massopust GmbH,nach einer Vorlage von Bernd Schumacher, Friedberg

ISBN 978-3-641-30513-0V001

www.penguin-verlag.de

INHALTSVERZEICHNIS

PROLOG – WARUM PAKISTAN?

IN DER FESTUNG

Vom Suchen und Beziehen einer Wohnung

Der Anschlag

Das Personal

Leben mit dem Terror

DIE SCHWERE GEBURT EINES LANDES

Die politischen Anfänge

Das starke Militär

Besuch in Bangladesch

GOTTES WILLIGE SCHÜLER

Begegnungen im Überflutungsgebiet

Terror im Namen Allahs

Das Blasphemiegesetz

»Die Unschuld der Muslime«

Malala

Der Geheimdienst

DAS MONSTER, DAS WIR SCHUFEN

Mit einem Talib an die afghanische Grenze

Die Drohnen der Amerikaner und ein Überraschungsangriff

Bin Ladens letztes Versteck

Die Radikalisierung

VON LIEBE, SITTE UND MORAL

Die Transsexuellen

Über Prostitution

Die Rote Moschee und die Moralpolizei

Der Henker von Pakistan

FEINDESLAND

Atommacht Pakistan

DAS GUTE UND DAS SCHLECHTE LEBEN

In der Bierbrauerei

Eine elitäre Gesellschaft

Versklavt

EPILOG – DARUM PAKISTAN

EPILOG ZUR NEUAUSGABE

DANKSAGUNG

Für Janna

PROLOG – WARUM PAKISTAN?

Speak out today, speak out loud

I have no country

The whole world is my homeland

I have no name

My name is human

Break these fetters of bondage now

I have no country

The whole world is my homeland

Erhebe deine Stimme heute, erhebe sie laut

Ich habe kein Land

Die ganze Welt ist meine Heimat

Ich habe keinen Namen

Mein Name ist Mensch

Sprenge die Fesseln der Unfreiheit

Ich habe kein Land

Die ganze Welt ist meine Heimat

Shaikh Ayaz (1923 – 1997)

Menschen ertragen viel, solange sie Hoffnung haben. Solange Besserung nur eine Frage der Zeit ist. Was, wenn es diese Aussicht nicht gibt?

Pakistan hat gewaltige Probleme. Bald werden dort mehr als zweihundert Millionen Menschen leben. Vielleicht sind es jetzt schon so viele, niemand zählt genau. In wenigen Jahren wird es hinter Indien, China und den USA das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Die Menschen werden sich vor allem in den Städten drängen, in Megametropolen wie Karatschi und Lahore, in Städten wie Rawalpindi und Peschawar, weil dort noch die Hoffnung besteht, halbwegs ein Auskommen zu haben, eine Stelle als Hausangestellter vielleicht, als Fahrer, Wachmann oder Verkäufer. Ein Drittel der pakistanischen Bevölkerung lebt bereits in Städten. Jeden Tag werden es mehr.

Sie alle werden Wasser benötigen und Strom und Gas. Sie werden Wohnraum beanspruchen, Bildung und Jobs. Schon jetzt ist Trinkwasser knapp, fällt der Strom bis zu zwanzig Stunden am Tag aus, ist Gas Mangelware. In einem Land, in dem es viele gasbetriebene Autos gibt, müssen die Tankstellen deshalb an drei, vier Tagen in der Woche schließen. Viele Menschen leben in winzigen Wohnungen, teilen sich ein Zimmer zu sechst, zu siebt, zu acht. Immer mehr hausen auf der Straße, in Lumpen gehüllt, unter Planen und Decken. Sie leben von dem, was sie auf den Müllbergen finden. Das staatliche Bildungssystem liegt am Boden, stattdessen bieten immer mehr Koranschulen Unterricht an, zum Teil mit halbwegs vernünftigen Lehrplänen, zum Teil mit radikalen religiösen Inhalten. Und Arbeit gibt es kaum, Millionen junger Menschen müssen zusehen, wie sie sich ohne Einkommen und ohne staatliche Unterstützung durchschlagen. Mit Gelegenheitsjobs, Betteleien und Hilfe von den Verwandten.

Pakistan ist Atommacht, und angeblich ist es das Land mit dem am schnellsten wachsenden Nukleararsenal in der Welt. Es gibt Terror und Regionen, in denen nicht der Staat, sondern Stammesälteste das Sagen haben, nicht wenige davon sind unberechenbare Extremisten. Verschiedene Terrororganisationen haben in Pakistan ihren Sitz, täglich explodiert irgendwo eine Bombe, sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Sunniten bekämpfen Schiiten, in Karatschi gehen Paschtunen und die Nachfahren indischer Einwanderer, Mohajirs, aufeinander los. Minderheiten wie Christen, Hindus oder Ahmadis leiden unter der islamischen Mehrheit, das Spektrum reicht von subtiler Unterdrückung bis hin zu blutiger Verfolgung. Armee und Geheimdienst machen Jagd auf Freiheitskämpfer in der Provinz Belutschistan, in der es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Das Militär schießt auf Extremisten in den Stammesgebieten, unterstützt manche Gruppen aber auch, wenn es sich einen Nutzen von ihnen verspricht, zum Beispiel als Helfer im Kampf gegen Indien oder beim Aufbau einer neuen, pro-pakistanischen Machtordnung in Afghanistan. Afghanistan, das ist aus Sicht der übermächtigen, vom Erzfeind Indien besessenen Generäle vor allem Rückzugsraum im Westen im Falle eines indischen Angriffs im Osten. Nur langsam setzt sich bei ihnen die Erkenntnis durch, dass Terroristen innerhalb des eigenen Landes die größere Gefahr darstellen. Pakistan ist kein Staat mit einer Armee. Es ist eine Armee mit einem Staat.

Pakistan war 1947 nach der Unabhängigkeit Indiens von der britischen Kolonialherrschaft und der Teilung des Subkontinents entstanden, weil die Muslime dort glaubten, sie und ihre Religion seien sicherer vor Übergriffen der hinduistischen Mehrheit, wenn sie einen eigenen Staat hätten. Wie falsch sie lagen, zeigt jeder Terroranschlag: Jetzt töten Muslime Muslime.

Es ist ein verrücktes, chaotisches, ein gefährliches Land. Und wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, ich würde mal dort leben, in dem Land, aus dem meine Familie stammt, hätte ich es nicht geglaubt. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde sogar meine deutsche Frau dorthin mitnehmen, wir würden dort unser erstes Kind aufwachsen lassen, hätte ich diese Person für verrückt erklärt.

Mein Vater hatte Karatschi in den Sechzigerjahren verlassen, meine Mutter in den Siebzigern, um Deutschland zu ihrer Heimat zu machen. Pakistan war damals noch ein Land ohne Terror, Religion spielte längst nicht eine so große Rolle wie heute. Die Wirtschaft florierte, die Wohlhabenden fuhren europäische und amerikanische Autos, in den Kinos, die es damals noch gab, liefen Hollywood-Filme. Man sah Männer in westlichen Anzügen und mit Schlaghosen und Frauen in kurzen Röcken. Aber es gab erste Anzeichen von Islamisierung. Alkohol wurde verboten. Und die Moralvorstellungen der Alten nervten schon lange. Meine Eltern wollten, wie so viele junge Pakistaner, lieber im Westen leben. Deutschland im Wirtschaftswunder bot sich an.

Ich wurde in Deutschland geboren, wuchs dort auf, im Dorf Hollern-Twielenfleth, an der Elbe, nahe Hamburg, wo man die Nordsee zwar noch nicht sehen, aber schon riechen kann, und wo die große weite Welt ganz in der Nähe vorbeifährt, während meiner Kindheit in Form von kleineren Frachtschiffen, die mit den Jahren immer größer wurden, bis hin zu den Containerriesen von heute.

Hollern-Twielenfleth und Karatschi, unterschiedlicher können zwei Orte kaum sein: hier das ruhige kleine Dorf im Alten Land, einem der größten Obstanbaugebiete Europas, mit wenigen Tausend Einwohnern, gepflegten Gärten, sauberen Straßen; dort das Stadt gewordene Chaos, laut, mit vielen Millionen Menschen (niemand weiß genau, wie viele), Müllbergen an den Straßenrändern und Kloake im Arabischen Meer, von dem aus sich ein übler Geruch über die Stadt legt, sobald es ein bisschen wärmer wird – und in Karatschi ist es die meiste Zeit warm.

Alle paar Jahre flogen wir in den Sommerferien dorthin. Es waren keine Urlaubsreisen, sondern Verwandtschaftsbesuche. Drei Wochen unerträgliche Hitze und unerträglicher Gestank. Onkel, die sagten: »Bist du aber groß geworden!« Tanten, die einem in die Wangen kniffen, seltsam aussehendes Essen auf den Teller häuften und sagten: »Iss, Junge, damit du groß wirst!«, und die sich ständig bei meinen Eltern beschwerten, weil meine Schwester und ich uns weigerten, auch nur einen Bissen zu uns zu nehmen. Unsere Cousins und Cousinen, die uns neugierig beobachteten und sich über Dinge freuten, die wir ihnen mitbrachten und die es in Pakistan damals nicht gab: Gummibärchen, deutsche Schokolade, Kassettenrekorder und Videospiele. Wir nahmen viele Geschenke mit für die Verwandten, und auch sie überhäuften uns mit Dingen: Meine Mutter bekam bunte Stoffe, aus denen sie sich Kleider nähen konnte, mein Vater einen Taschenrechner, meine Schwester Kleider und Puppen. Für mich fielen exotische Hörspielkassetten ab, auf Urdu, schräge Geschichten von Ungeheuern und Räubern, die von heldenhaften, ihren Eltern immer gehorchenden Jungen besiegt wurden. Es war Bollywood zum Hören. Ich freute mich über diese Sachen nur bedingt, ich fand die Geschichten realitätsfern und übertrieben emotional gesprochen, außerdem wusste ich, dass ich damit bei meinen Freunden in Hollern-Twielenfleth nicht punkten konnte.

Es gab schöne Momente, die großen Familienfeiern, für die sich alle herausputzten, die Kissenschlachten mit Cousins und Cousinen und deren Freunden, die Spiele draußen, die gemeinsamen Abende, an denen die Alten Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählten.

Überwiegend fand ich die Besuche in Karatschi aber bedrückend. Alles war fremd und gewöhnungsbedürftig. Die Menschen, meine Verwandten eingeschlossen, waren so anders, so emotional, so gottergeben, ständig redeten sie von Religion. Es gab blutige Schlachtfeste. Die Hitze und der Gestank machten mich fertig.

Es war ein Jugendtraum von mir gewesen, als Korrespondent im Ausland zu arbeiten. Südasien gefiel mir, und gerne wollte ich auch aus Pakistan berichten und das Land besser kennenlernen. Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 war Pakistan – wenn auch widerwillig – zum Anti-Terror-Partner des Westens geworden, mit der Folge, dass die Gewalt zunahm, weil Extremisten den pakistanischen Staat zum Feind erklärten. Es gab für Journalisten also viel zu schreiben. Aber auf keinen Fall wollte ich dort leben.

Durch Recherchereisen und Urlaubsaufenthalte hatte ich das Nachbarland Indien lieben gelernt. Meine Frau Janna und ich entschieden uns für Neu-Delhi als Wohnort. Man hatte mir eine Korrespondentenstelle dort angeboten. Ich sollte über den enormen gesellschaftlichen Wandel und den mal rasenden, dann wieder stockenden wirtschaftlichen Aufstieg Indiens schreiben. Ab und zu wollte ich nach Pakistan reisen, um von dort zu berichten. Alle deutschen Südasienkorrespondenten leben in Indien oder noch weiter weg, in Thailand, Singapur oder sogar Australien, kein einziger in Pakistan. Das ist zwar mit Blick auf die weltpolitische Bedeutung Pakistans nicht klug, aber nachvollziehbar.

Wir beschlossen, Ende April 2009 umzuziehen. Für Anfang Dezember 2008 planten wir einen Urlaub in Indien, um schon mal den Wohnungsmarkt in Neu-Delhi zu erkunden, Verwandte in der nordindischen Stadt Lucknow zu besuchen – ein Teil meiner Familie ist nach der Unabhängigkeit Indiens dort geblieben –, Bombay zu besichtigen und ein paar Tage am Strand von Goa zu verbringen.

Bombay, 26. November 2008, wenige Tage vor unserem Urlaubsbeginn. Zehn junge Männer in schwarzen T-Shirts und Cargohosen landen unbemerkt mit einem Boot in der Stadt an. Die Gruppe teilt sich auf, ein paar fahren per Taxi los, andere streifen zu Fuß durch die Stadt. Sie haben Kalaschnikows und andere Waffen in ihren Rucksäcken, außerdem Satellitentelefone, Stadtpläne, Mandeln, Schokolade, Wasser, Nahrung für mehrere Tage Kampf. Zwei Männer, darunter Ajmal Kasab, gehen zum Hauptbahnhof Chhatrapati Shivaji Terminus und eröffnen dort das Feuer. Mehr als fünfzig Menschen sterben hier. Andere greifen das beliebte Café Leopold an, ein Krankenhaus, ein jüdisches Zentrum und die beiden Luxushotels Oberoi und Taj Mahal.

Am nächsten Tag saß ich im Flugzeug nach Bombay, um von den Terroranschlägen zu berichten. Zuvor hatte ich das indische Generalkonsulat in Hamburg angerufen, das mir das Touristenvisum für meinen Urlaub ausgestellt hatte. »Ich muss früher als geplant nach Indien. Außerdem reise ich nun doch aus beruflichen Gründen, Sie wissen ja …«, erklärte ich dem indischen Beamten. »Geht das in Ordnung? Meine Frau kommt später nach, und dann machen wir wie geplant Urlaub.«

Der Mann überlegte, dann antwortete er: »Fliegen Sie! Und schreiben Sie darüber, was Indien angetan wird!«

Ich vertraute ihm. Eine schriftliche Bestätigung oder gar einen neuen Eintrag in meinen Pass bekam ich nicht. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte.

Am Morgen des 28. November war ich in Bombay. Der Terror dauerte noch an, seit mehr als dreißig Stunden schon. Die Angreifer waren in der Stadt unterwegs und töteten an immer neuen Orten Menschen. Ich kam in einem unscheinbaren Gästehaus unter. Kaum hatte ich eingecheckt, wurde die Straße davor abgesperrt – einer der Terroristen war in diesem Viertel unterwegs und lieferte sich ein Gefecht mit der Polizei. Endlich war ich vor Ort, doch nun saß ich fest und konnte nicht mit der Arbeit beginnen. Als nach drei Stunden die Straße wieder freigegeben wurde, organisierte ich ein Taxi und fuhr all die Orte ab, an denen bislang Schießereien stattgefunden hatten. Zwei Tage lang sprach ich mit Verletzten, Angehörigen von Getöteten, Polizisten, Passanten, Soldaten, Rettungssanitätern. Zwischendurch setzte ich meine Texte nach Hamburg ab, über die Lage vor Ort, über Indiens hilflosen Umgang mit Terroristen.

Als ich am Hotel Taj Mahal ankam, begann plötzlich ein Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und Terroristen, die sich dort verbarrikadiert hatten. Wir Journalisten drückten uns an die Mauer des altehrwürdigen Hotels, manche warfen sich auf den Boden. Die Polizisten brüllten, in einigen Metern Entfernung trafen Schüsse den Pflasterstein. Wir wussten nicht, ob die Schüsse von den Sicherheitskräften oder von den Terroristen stammten. Irgendwann gab man uns das Signal, dass wir weglaufen und uns in Sicherheit bringen sollten.

Stunden später war der Terror von Bombay vorbei, mehr als einhundertsechzig Menschen waren tot. Die Regierung hatte von den einheimischen Medien Kritik einstecken müssen, weil sie kein Sondereinsatzkommando in Bombay zur Verfügung hatte, sondern es aus Neu-Delhi einfliegen und dazu erst umständlich ein Flugzeug organisieren musste. Der Kampf gegen die Terroristen hatte viel zu spät begonnen. Jetzt saßen die Elitesoldaten nach erledigter Arbeit in einem Bus, ein paar hundert Menschen jubelten ihnen zu. Die Soldaten lächelten und machten Victoryzeichen. Neun der zehn Angreifer waren erschossen worden, Ajmal Kasab in Polizeigewahrsam.

Kasab, ein Pakistaner, räumte gleich in der ersten Vernehmung ein, die Tat sei in Pakistan geplant worden. Alle seine Mitkämpfer stammten ebenfalls aus Pakistan. Schon bald war klar: Hinter dem Angriff stand die Terrororganisation Lashkar-i-Toiba, jene Gruppe, deren Chef Hafiz Saeed in Pakistan in Freiheit lebte und gelegentlich öffentlich Reden hielt und Journalisten empfing.

Der Terror von Bombay war der Beginn einer neuen Eiszeit zwischen den Erzfeinden Pakistan und Indien. Wie aus indischen Regierungskreisen zu hören war, gab es Überlegungen, einen Vergeltungsschlag gegen Pakistan zu führen. Nur mit internationalen Bemühungen seien indische Regierungspolitiker davon abgehalten worden.

Pakistan und Indien sind seit der Teilung des Subkontinents verfeindet. Die beiden Staaten haben drei Kriege gegeneinander geführt, zwei um die von beiden Seiten beanspruchte Provinz Kaschmir, einen um Ostpakistan, das nach der Niederlage Pakistans 1971 der unabhängige Staat Bangladesch wurde. Außerdem gab es mehrere Scharmützel an der Grenze, auf militärische Provokation folgte Gegenprovokation.

Zwei Länder wie zwei dickköpfige Kinder.

Ich geriet mitten zwischen die Fronten.

Im Januar besuchte ich die indische Botschaft in Berlin, um mich vorzustellen, meinen Umzug nach Indien anzukündigen und die Formalitäten für die Akkreditierung als Korrespondent in die Wege zu leiten. Ein freundlicher Mann aus der Presseabteilung begrüßte mich. Er gab mir ein paar Formulare, schenkte mir einen Bildband über Indien und erklärte, dass ich das meiste dann in Neu-Delhi erledigen müsse. »Vier Wochen vor Ihrer Abreise müssen Sie erst mal nur ein reguläres Visum für sich und Ihre Frau beantragen«, sagte er.

Ich fragte ihn, wann ich den Container mit unserem gesamten Hab und Gut – Möbel, Bücher, Kleidung – auf den Weg bringen könne.

»Den können Sie losschicken, wenn Sie das Visum beantragen. Also einen Monat vor Ihrem Umzug«, sagte er. »Damit Sie vor Ort nicht so lange auf ihn warten müssen.«

Anfang April reichte ich den Antrag für das Visum ein.

Eine Woche später fragte ich beim indischen Konsulat in Hamburg nach, wann wir unsere Pässe zurückbekämen.

»Zu gegebener Zeit«, antwortete man mir. »Der Antrag ist nach Neu-Delhi geschickt worden. Sobald er dort genehmigt ist, hören Sie von uns.«

Ich hörte nichts.

Der Tag unserer geplanten Ausreise rückte näher. Wir hatten unsere Flüge gebucht. Dann kam ein Reisepass: der meiner Frau. Mit einem Touristenvisum. Von meinem keine Spur.

Zehn Tage vorher fragte ich wieder nach.

»Es dauert noch, machen Sie sich keine Gedanken«, sagte man mir.

»Ich wollte aber am 29. April fliegen«, sagte ich.

»Tja, dann müssen Sie vielleicht Ihren Flug verschieben. Aber keine Sorge, es ist bald so weit.«

Dann kam das Umzugsunternehmen, räumte unsere Wohnung in Hamburg leer und brachte den Container auf den Weg nach Indien. Wir hatten noch einen Moment lang überlegt, die Verschiffung wegen des fehlenden Visums zu verschieben, aber dann redeten wir uns ein, es werde schon alles klappen. Der Inhalt unserer Wohnung verschwand Richtung Indien.

Auch am 29. April war mein Pass nicht da. Am Tag zuvor hatten wir unsere Flüge storniert. Jetzt zogen wir zu meinen Schwiegereltern.

In den Wochen darauf geschah nichts. Wieder und wieder wurde ich von der Botschaft und dem Konsulat vertröstet. Man habe noch keine Antwort aus Neu-Delhi, das dauere seine Zeit, schließlich müssten »mehrere Stellen ihre Zustimmung geben«, das Außenministerium, das Innenministerium und andere Behörden.

Mai, Juni, nichts passierte.

Mathias Müller von Blumencron, damals Chefredakteur des SPIEGEL, traf den neuen indischen Botschafter in Berlin und bat um Unterstützung. Der versprach, sich um die Sache zu kümmern. Von ihm hörten wir nie wieder etwas.

Wir bewegten Leute im Außenministerium, die wiederum Leute in der deutschen Botschaft in Neu-Delhi beauftragten, beim indischen Außenministerium vorzusprechen. Meine Chefredaktion erhielt eine inoffizielle, enttäuschende, aber endlich mal etwas verbindlichere Antwort: Ich hätte keine Chance, als Korrespondent in Indien akkreditiert zu werden. Ein Grund wurde nicht genannt, aber alle nahmen an, es habe mit meinen pakistanischen Wurzeln zu tun. Schließlich waren meine Großeltern mütterlicherseits wie väterlicherseits 1947 von Indien in den neuen Staat Pakistan ausgewandert. Dass ich noch Verwandtschaft in Indien hatte, interessierte dort offensichtlich niemanden. Einmal Pakistaner, immer Pakistaner. Da nützt auch ein deutscher Pass nichts.

Von indischen Journalisten in Neu-Delhi hörte ich, manche Beamte in den zuständigen Ministerien seien verärgert über meine »bösartige Berichterstattung«. In meinen Artikeln aus Bombay hatte ich beschrieben, wie schlecht die Regierung auf Terror vorbereitet war.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen schaltete sich ein und verlangte per Pressemitteilung, mir unverzüglich eine Einreiseerlaubnis zu erteilen. »Wir sind entsetzt, dass die indischen Behörden einem Mitarbeiter eines angesehenen Mediums ein weiteres Mal ein Pressevisum verweigern«, kritisierte die Organisation. Dutzende andere Journalisten hätten dieses Problem auch, fand sie heraus. »Die [indische] Regierung muss diese archaische Visumspraxis, mit der einigen Korrespondenten der Besuch des Landes verwehrt wird, aufgeben«, lautete der Appell.

Nun sah sich das indische Außenministerium, das bisher beharrlich geschwiegen hatte, zu einer Stellungnahme genötigt. Ich hätte Visumsbestimmungen missachtet und sei mit einem Touristenvisum eingereist. Dabei hatte ich im Konsulat in Hamburg doch extra nachgehakt. Aber davon wollte jetzt natürlich niemand etwas wissen.

Es war eine belastende Zeit für uns: Wir hatten keine eigene Wohnung mehr, Janna hatte ihren Job gekündigt, unsere Sachen waren inzwischen in Indien angekommen und standen dort im Hafen von Bombay in der feuchten Monsunhitze.

Ich empfand die Situation als besonders absurd: Meine Familie hatte schon einmal erfahren, wie es ist, wenn Behörden eines Landes einen nicht willkommen heißen. Sechzehn Jahre lang hatten meine Eltern dafür gestritten, deutsche Staatsbürger zu werden. Es war ein langer, aufreibender Kampf, den sie am Ende mit Hilfe vieler Freunde gewannen. Als junger Erwachsener hatte ich mir gesagt: Ich werde nicht wie sie dafür kämpfen, in einem bestimmen Land leben zu dürfen. Es gibt mehr als einhundertneunzig Staaten, wenn der eine mich nicht will, sind da noch genügend andere.

Nun war ich völlig unerwartet in dieser Situation: Indien wollte mich nicht, und irgendwann, es war inzwischen Mitte Juli, wollte ich Indien nicht mehr. War das nicht eine Ironie der Geschichte? Erst musste meine Familie darum ringen, in Deutschland akzeptiert zu werden, und dann wies mich das Herkunftsland meiner Eltern zurück.

Mit Janna sprach ich darüber, was wir machen sollten. Von Hamburg hatten wir uns innerlich schon verabschiedet. Wieder eine Wohnung dort zu suchen und einfach weiterzumachen wie bisher, das kam für uns beide nicht in Frage.

»Kannst du dir vorstellen, nach Pakistan zu ziehen?« Sie antwortete, ohne zu zögern. »Ja, klar. Wir können es ja zumindest mal versuchen.« Im März 2008 war sie zum ersten Mal mit mir dort gewesen, wir hatten Urlaub gemacht bei Verwandten in Karatschi, außerdem eine Reise nach Islamabad unternommen, in die Hauptstadt. Das würde womöglich unser neuer Standort werden.

Ich sprach also mit der Chefredaktion über ein Ausweichen nach Pakistan. Für das Land benötigte ich kein Visum, denn als ehemaliger pakistanischer Staatsbürger – ich war erst mit sechzehn Jahren Deutscher geworden, obwohl ich in Deutschland geboren bin – war ich im Besitz einer »Pakistan Origin Card«, die mich von der Visumspflicht befreite. Und Janna war für ein Familienbesuchsvisum berechtigt.

»Bist du dir sicher?«, fragten sie. »Macht deine Frau mit?«

Pakistan galt spätestens seit der Ermordung von Daniel Pearl für westliche Journalisten als gefährliches Pflaster. Am 23. Januar 2002 war Pearl, Reporter beim ›Wall Street Journal‹, in Karatschi auf dem Weg zu einem Treffen mit einem islamischen Geistlichen entführt worden. Seine Redaktion erhielt eine Woche später ein Foto per E-Mail, das ihn auf dem Boden sitzend zeigte, die Hände in Ketten, jemand drückte seinen Kopf nach unten und hielt eine Pistole an seinen Hinterkopf. Die Entführer verlangten die Freilassung pakistanischer Gefangener in Guantanamo, außerdem die Auslieferung von F-16-Kampfjets, die Pakistan in den Achtzigern von den USA gekauft, aber nie erhalten hatte. Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, werde Pearl innerhalb von vierundzwanzig Stunden sterben, drohten die Entführer.

Sie wurden nicht erfüllt.

Am 21. Februar 2002 ging beim US-Konsulat in Karatschi ein dreieinhalb Minuten langes Video ein. Darin erzählt Pearl zu Beginn von seiner jüdischen Herkunft. Dann wiederholt er die Forderungen seiner Geiselnehmer. Der Film bricht ab, anschließend sieht man Pearl mit nacktem Oberkörper leblos am Boden liegen, mit einer Wunde an der Brust. Ein Geiselnehmer tritt an ihn heran, trennt seinen Kopf ab und hält ihn in die Kamera. Ermittler vermuten, dass Pearl zu diesem Zeitpunkt längst tot war, dass der Kopf also nur abgeschnitten wurde, weil die Täter besonders erbarmungslos erscheinen wollten.

Jahre später prahlte der Guantanamo-Häftling Khalid Sheikh Mohammed, Chefplaner der Anschläge vom 11. September und ehemalige Nummer drei von al-Qaida, der Mann in dem Video zu sein. »Mit meiner gesegneten rechten Hand habe ich den Kopf des amerikanischen Juden Daniel Pearl in Karatschi in Pakistan abgeschlagen«, steht im Vernehmungsprotokoll. »Wer eine Bestätigung erhalten will, für den gibt es Bilder von mir im Internet, wie ich den Kopf halte.« Ermittler verglichen Mohammeds Hand mit der in dem Video und stellten anhand der Venen fest, dass es sich um dieselbe Person handeln müsse. Im März 2003 wurde Mohammed in Rawalpindi, jener Stadt, in der die pakistanische Armee ihr Hauptquartier hat, verhaftet und an die Amerikaner ausgeliefert.

Meine Frau und ich buchten unsere Flüge nach Islamabad und erzählten unseren Eltern, dass wir nach Pakistan ziehen würden. Sie reagierten ausgesprochen gelassen. Ja, das hätten sie geahnt, dass das unsere Alternative ist, sagten sie. Mit Freunden sprachen wir kaum darüber, wir wollten keine Bedenken und Warnungen hören. Wir waren schon unsicher genug.

Ein paar Tage später standen wir in Frankfurt am Flughafen, jeder von uns mit einem Koffer in der Hand – das war alles, was wir noch besaßen. Alles andere saß im Container in Indien fest. Im Juli 2009 machten wir Islamabad zu unserer neuen Heimat.

IN DER FESTUNG

Warum sah man nur Männer am Benazir Bhutto International Airport? Eine Masse von Gestalten in braunen, grauen, weißen Gewändern. Hunderte drängten sich vor dem Ausgang und warteten auf die Ankunft ihrer Familienangehörigen, ihrer Freunde, ihrer Dorfältesten. Bei manchen hatte ich das Gefühl, sie waren einfach nur so da, zum Zeitvertreib. Männer mit langen Bärten und wollenen Paschtunenmützen, obwohl es über dreißig Grad heiß war. Manche kauten Paan, die Mundwinkel rot von Speichel. Sie guckten neugierig, ich hatte den Eindruck, sie starrten vor allem uns an, den braunen Mann und die weiße Frau.

Ein unmögliches Paar.

Auf uns wartete an diesem schwülen Morgen Sajid. Wir hatten kaum noch sein Gesicht vor Augen, den Taxifahrer hatten wir ein Jahr zuvor bei einem Besuch in Islamabad kennengelernt, kurz nach der Ermordung von Benazir Bhutto in der Nachbarstadt Rawalpindi. Sajid, Anfang dreißig, kam aus einem Dorf außerhalb von Islamabad, hatte Pakistan noch nie verlassen und sich, während er uns zu den wenigen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt fuhr, neugierig nach Deutschland erkundigt. Er hatte viele Fragen, erzählte aber auch von sich, vom schwierigen Leben in Pakistan, von der Schönheit seines Landes und von den Nöten und Zwängen seiner Gesellschaft. Wir mochten uns auf Anhieb.

Jetzt, da wir nach Islamabad zogen, hatte ich mich an ihn erinnert, seine Nummer aus einem meiner Notizbücher rausgesucht, und ihn von Deutschland aus angerufen und gebeten, uns vom Flughafen abzuholen.

Er erinnerte sich noch an uns. »Ja, ja, ja, der Pakistaner mit der deutschen Frau! Natürlich!« Man hörte sein Erstaunen am Telefon, dass wir, die reichen Leute aus dem Westen, ihn, den armen Taxifahrer aus der pakistanischen Provinz Punjab, nach einem Jahr anriefen. Aus Deutschland! Wo es doch unzählige Taxis gab am Flughafen. Er freute sich und versprach, da zu sein.

Aber nun war er nirgendwo zu sehen, dieser Mann, von dem ich noch erinnerte, dass er hager und einen halben Kopf größer war als ich und einen Schnauzbart trug. Ich rief ihn an und erfuhr, dass er schon seit einer Stunde auf uns wartete, aber die Sicherheitsleute ließen die gelben und schwarzen Suzuki-Taxis nicht vorfahren, nur die weißen Funktaxis, deshalb parkte er draußen, vor dem Flughafen. »Mit einem weißen Toyota Corolla steht einem die Welt offen. Mit einem gelben Suzuki Mehran ist sie verschlossen«, sagte er. »Kommen Sie zum Ausgang des Flughafengeländes, da bin ich!«

Ein Mann in blauer Uniform drückte mir ein Flugblatt in die Hand. »Warnung vor Entführungen und Überfällen« stand oben auf Englisch, unten auf Urdu. In kurzen Sätzen wurde darauf hingewiesen, dass in letzter Zeit falsche Taxifahrer ahnungslose Ankömmlinge in ihr Auto lockten, entführten und sie erst wieder freiließen, nachdem sie ihre Taschen, Koffer und Geldbörsen geplündert hatten. Außerdem sei es auf dem Weg vom Flughafen in die Innenstadt vermehrt zu Überfällen gekommen, meist an den Straßenkreuzungen, weshalb man die Autotüren verschließen solle.

Das fängt ja gut an, dachte ich. Ich ließ den Zettel unauffällig liegen, damit meine Frau nichts davon mitbekam.

»Taxi, Sir?«

»Sir, Taxi?«

»Taxi?«

Viele Male »Nein, danke«, dann einfach nur noch ignorieren.

»Very good taxi, very comfortable, Sir!«

»Very good price for you, Sir.«

»No expensive.«

Wir schoben unseren Gepäckwagen mit den zwei großen Koffern an den fragenden Männern vorbei, stürzten uns ins Gewühl, über holpriges Pflaster, manövrierten an Schlaglöchern vorbei, Richtung Ausfahrt. Es dauerte, weil mal der Gepäckwagen in einem Schlagloch stecken blieb, mal sich ein verkrüppelter Bettler davorwarf und wir ihm mühsam ausweichen mussten. Ein Polizist schlug mit seinem Stock auf den armen Mann ein und befahl ihm, er solle gefälligst vom Flughafengelände verschwinden. Der Bettler kroch auf allen Vieren hinter uns her, Richtung Ausgang, an den Füßen und an den Händen brüchige Badelatschen.

Dort stand Sajid, er erkannte uns und winkte: »Welcome to Pakistan!« Vor Janna deutete er eine Verbeugung an. Mich umarmte er und reichte mir anschließend die Hand, so, wie Männer in Pakistan sich begrüßen.

Er hievte die schweren Koffer auf den Gepäckträger auf dem Dach seines Wägelchens, alle zwei. Aus dem Kofferraum, den ein Gastank ausfüllte, kramte er ein dünnes, faseriges Seil hervor, mit dem er das Gepäck festband. Ich dachte: Das geht nicht gut. Unser Container steckte schon in Indien fest, im Hafen von Bombay. Die indischen Zollbeamten weigerten sich, ihn freizugeben. Nun würden wir womöglich auch noch das Wenige, das uns geblieben war, verlieren. Wir hatten uns schon seit einigen Wochen eingeredet, dass es ja nur Materielles sei, und deshalb sei es nicht so schlimm. Aber immerhin war es fast alles, was wir besaßen.

Als hätte er meine Gedanken gelesen, grinste Sajid und sagte: »Keine Sorge, Sir, ich weiß, was ich tue. Keiner der Koffer wird runterfallen, Inschallah.«

Islamabad ist eine künstliche Stadt. Sie ist noch sehr jung, in den Sechzigerjahren im Bauhausstil als neue Hauptstadt von Pakistan erbaut. General Muhammed Ayub Khan, der sich 1958, elf Jahre nach Staatsgründung, an die Macht geputscht hatte und damit sozusagen die militärdiktatorische Tradition Pakistans begann, hatte aus Sorge vor einem indischen Angriff den Regierungssitz 1961 von Karatschi nach Rawalpindi verlegt. Außerdem wollte er den wirtschaftlich schwachen Norden fördern und gab deshalb den Bau einer neuen Hauptstadt in Auftrag, direkt an Rawalpindi angrenzend: Islamabad, eine Stadt, an der der Islam einen Ort findet. 1967 wurde Islamabad neue Hauptstadt.

Vorher gab es dort, an den Ausläufern des Himalaja, nur ein paar Dörfer. Eines hatte man versucht zu erhalten, noch heute kann man es im nördlichen Islamabad, direkt am Fuße der Berge, besichtigen: Saidpur Village. Gelungen ist das eher wenig. Saidpur Village ist heute ein Ort für reiche Besucher, mit teuren Restaurants, die, so mutmaßen viele, in Wahrheit Geldwaschanlagen für Politiker und Generäle seien. Hinter dieser Luxusfassade wohnen die armen Einheimischen, darunter viele Flüchtlinge aus Afghanistan. Rauschende Partys und verstörendes Elend liegen in Pakistan oft nur wenige Meter auseinander.

Der griechische Städteplaner Konstantinos Apostolos Doxiadis entwarf Islamabad am Reißbrett. Die rechtwinkligen Straßen haben keine Namen, sondern Nummern. Die Stadtviertel sind wie Quadrate auf einem Schachbrett angelegt, jedes etwa zwei mal zwei Kilometer groß. Auch sie haben keine Namen, sondern tragen eine Bezeichnung aus einem Buchstaben und einer Zahl, wie auf einem Schachbrett eben. Jedes Quadrat ist in vier Felder aufgeteilt, die zusammen einen Stadtteil ergeben. F-7 besteht zum Beispiel aus F-7/1, F-7/2, F-7/3 und F-7/4. Jeder Stadtteil hat einen kleinen Markt, also sein eigenes Zentrum, mit Geschäften, Banken, vielleicht ein paar Restaurants und Cafés.

Seltsamerweise fehlen die Buchstaben A bis D. Im Norden, am Fuße der etwa tausend Meter hohen Margalla-Hills, den ersten Erhebungen des Himalaja, liegt der besonders teure E-Sektor, südlich davon der F-Sektor und so weiter, bis zum Sektor I.

Einen Stadtkern hat Islamabad nicht. Das Regierungs- und Botschaftsviertel liegt am Ostrand der Stadt. Wer dorthin will, muss mehrere Kontrollposten passieren. Das Botschaftsviertel, die Diplomatic Enclave, ist noch einmal zusätzlich gesichert und von hohen Mauern umgeben. Jede Botschaft hat zudem eigene Schutzvorkehrungen, manche Schutzwälle aus Containern, andere Wände aus Sandsäcken. Es sind Festungen innerhalb einer Festung. Die meisten Länder haben ihre Vertretungen in der Enklave. Nur die Botschaften armer Staaten wie Libyen und Turkmenistan oder Länder, die es verschlafen haben, sich rechtzeitig ein Grundstück in der Enklave zu sichern, sind in anderen, weniger gesicherten und weniger prestigeträchtigen Stadtteilen verstreut. Seltsamerweise gibt es im Botschaftsviertel auch Wohnungen. Wer in diesen Stadtteil will, benötigt eine Einladung oder einen Ausweis, den man nur als Diplomat oder als Bewohner erhält. Einfach so kommt man nicht hinein.

Die Häuser in den als besonders sicher geltenden Stadtteilen F-6, F-7, F-8 und E-7, wo die meisten Ausländer leben – Diplomaten, Entwicklungshelfer, Journalisten, Geheimdienstmitarbeiter, Geschäftsleute, obskure Gestalten – sind weitläufig, oft strahlend weiß verputzt, meist mit Garten oder Dachterrasse und Blick auf die Berge.

Die Stadt ist grün, ordentlich und sauber, das Gegenteil von Pakistan. Motorrikschas, in anderen Städten üblich, sind hier verboten. Man sieht selten Eselskarren und so gut wie nie Kamele auf den Straßen, es wird kaum gehupt. Islamabad ist konstruierte Wirklichkeit. Staatsgäste, die zu Besuch in der Hauptstadt verweilen, bekommen von Pakistan nicht viel mit. Pakistan, lautet eine oft zitierte Redensart, sei eine halbe Stunde Autofahrt von Islamabad entfernt. Ein paar Kilometer weiter beginnt nämlich Rawalpindi, das brodelnde Chaos. Ich kenne Ausländer, die Islamabad trist finden, nicht orientalisch genug, zu künstlich, zu leblos. Aber dafür ist hier die Luft sauber, hier lässt es sich gut leben. Die neue Stadt hat alte Bäume geerbt, in deren Schatten wohl schon vor Hunderten Jahren Menschen gelegen haben. Überall verschönern Bougainvilleen in allen Farben die Mauern und Hauswände, von denen der Monsun die Farbe abblättern, den Putz abbröckeln lässt.

Ich hatte ein Zimmer in einem Gästehaus reserviert, in dem wir so lange bleiben wollten, bis wir eine permanente Bleibe gefunden hatten. Sajid fuhr uns dorthin, über den Islamabad Express-Way in die Innenstadt, vorbei an den mehrere Meter hohen Wörtern »Einheit, Glaube, Disziplin«, die auf einem Hügel jedem Ankömmling die Losung des Staates Pakistan mit auf den Weg geben. Es scheint so etwas wie ein Wunsch zu sein, eine Hoffnung, denn mit der Einheit Pakistans ist es nicht weit her, mit der Disziplin auch nicht, und der Glaube ist, nun ja, Teil der Probleme, die das Land hat. Wir fuhren vorbei an einem Raketenmodell, das den Weg zu einer Waffenfabrik anzeigt, und an einem Gebilde, das jenen Berg darstellen soll, in dem Pakistan 1998 fünf Atomsprengköpfe gezündet hat, als Reaktion auf indische Atomtests. Die Pakistaner sind furchtbar stolz darauf, Atommacht zu sein.

Meine Frau saß wortlos neben mir im Taxi. Wir beide waren froh, dass es endlich voranging. Die monatelange, letztlich vergebliche Warterei auf meine Akkreditierung in Indien hatte uns erschöpft. Schweigend schauten wir auf die Straße, wo die Menschen am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit waren. Die ersten Händler machten schon Geschäfte und boten Kokosnüsse, Maiskolben, Spielzeug an.

Sajid hielt vor dem Gästehaus und folgte mir zur Rezeption. Meine Frau blieb im Auto sitzen.

»Asalam aleikum, ich habe hier ein Zimmer für zwei Personen gebucht«, sagte ich auf Urdu dem Mann, der gelangweilt hinter dem Tresen saß und auf einem Stift kaute. Er trug einen hellblauen Shalwar Kameez – knielanges Hemd und Pluderhose – mit Flecken auf dem Bauch, in seinem Schnurrbart hingen noch Essensreste. Er zog ein dickes, vergilbtes Buch unter einem Stapel Papier hervor, und noch während er darin blätterte und so tat, als suchte er darin meine Reservierung, sagte er: »Kein Zimmer frei.«

»Wie bitte?«

»Es gibt keine freien Zimmer.«

»Doch, ganz sicher, ich habe doch extra reserviert. Schauen Sie, ich habe sogar die Buchungsbestätigung.« Aus einer Tasche zog ich eine zerknitterte E-Mail und hielt sie dem Mann hin.

Er machte sich nicht einmal die Mühe, einen Blick drauf zu werfen.

Sajid, der bisher hinter mir gestanden hatte, übernahm nun die Diskussion mit dem Mann auf Pothohari, der lokalen Sprache, die man in Islamabad und Umgebung, im nördlichen Teil der Provinz Punjab, spricht. Die beiden wechselten ein paar hitzige Worte, die ich nicht verstand, dann schob mich Sajid nach draußen.

»Die haben wirklich kein Zimmer frei«, sagte er.

»Aber warum haben sie keins für uns reserviert?«

»In Islamabad findet gerade eine Parteiversammlung statt, und es sind mehr Leute gekommen als erwartet. Die haben das gesamte Gästehaus belegt.« Er schaute mich mitleidig an. »Vielleicht haben die Politiker ein paar Rupien mehr geboten als Sie? Willkommen in Pakistan«, sagte er und lachte. »Wir finden schon was!«

Nach mehreren Versuchen und einer unfreiwilligen Rundfahrt durch Islamabad entdeckten wir schließlich ein freies Zimmer. Na, das war mal ein guter Anfang!

Vom Suchen und Beziehen einer Wohnung

Wie lebt man in einem Land, von dem die Welt glaubt, sein Name stehe für die Bedrohung des Weltfriedens? Wie schützt man sich, wie richtet man sich ein, welche Vorkehrungen trifft man?

Der Himmel schickte uns Irshad, einen Mann, der nicht nur Makler war, sondern auch Autovermieter, Handwerkervermittler und Helfer in allen Notlagen. Über mehrere Ecken wurde er uns empfohlen. Zwei andere Makler waren zu den verabredeten Terminen einfach nicht aufgetaucht und hatten sich auch nicht wieder gemeldet. Irshad war unsere letzte Hoffnung.

Er holte uns mit seinem Auto ab und erklärte, er wolle uns erst einmal drei, vier Häuser zeigen, und wir sollten kommentieren, wie wir sie fänden. Daran könne er ermessen, was wir suchten. Wir hielten das für eine gute Idee. Am Ende schauten wir uns vierzig Häuser in drei Tagen an. Die Mieten waren deutlich höher, als wir erwartet hatten. Eine Dreizimmerwohnung in den beliebteren Stadtteilen begann bei tausend Dollar, ohne Nebenkosten. Für ein Haus zahlte man mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache. Natürlich gab es auch andere Wohnungen, am Stadtrand, für vielleicht dreihundert Dollar im Monat und weniger. Dort lebten vor allem pakistanische Familien, oft drei Generationen, manchmal bis zu zwanzig Menschen auf vielleicht sechzig Quadratmetern.

Wohnraum ist knapp. Man lebt, isst und schläft im selben Raum, dicht aneinandergedrängt, und empfindet das nicht unbedingt als Übel, im Gegenteil: so ist Familie. Ein Leben wie die Westler, alleine oder zu zweit in einer großen Wohnung, das ist aus pakistanischer Sicht ein einsames, trostloses Leben.

In den zentraleren, reicheren Stadtteilen sehen viele Häuser aus wie Festungen. Mauern umgeben die Vorgärten, und auf manche sind zum Schutz vor Einbrechern Glasscherben gesteckt. Vor allem Häuser, in denen US-Diplomaten und Mitarbeiter der Vereinten Nationen leben, erkennt man sofort: Eine hohe Mauer umschließt das gesamte Grundstück, darauf Stacheldraht, hinter der Mauer ein erhöhtes Wachhäuschen, in dem tagsüber ein, nachts oft zwei ältere, mit einem Gewehr bewaffnete Männer von einem privaten pakistanischen Sicherheitsdienst hocken und das Geschehen jenseits der Mauer beobachten, außerdem vergitterte Fenster und Türen. Man könnte auch gleich ein großes Schild am Einfahrtstor anbringen: »Hier lebt ein potenzielles Anschlagsziel.«

Irshad erzählte, amerikanische Diplomaten – und davon gab es viele, inklusive einer Menge zweifelhafter, bulliger, kahlgeschorener Gestalten, man munkelte, das seien Geheimdienstleute und Söldner – hätten nicht nur die Auflage, in freistehenden Häusern zu wohnen und sich das Haus mit niemandem zu teilen, sondern müssten auch einen safe room einrichten, einen von innen verriegelbaren Raum mit möglichst gepanzerter Tür, einer Telefonleitung, Sauerstoffflaschen und Lebensmitteln für ein paar Tage, um sich dort im Fall eines Angriffs zu verschanzen und auf Rettung zu warten.

Wenn tatsächlich etwas passierte, war so ein Raum ziemlich sinnvoll. Aber meistens passierte nichts, und daher wirkten solche Vorschriften albern. Wir merkten schnell, dass es schwierig war, das richtige Maß an Sicherheitsvorkehrungen zu finden. In einigen ziemlich teuren Häusern, die wir besichtigten, wurden uns solche safe rooms gezeigt. Den Gedanken, dass dort vielleicht irgendwann einmal Menschen angstvoll ausharren und auf Hilfe hoffen würden, fand ich unheimlich.

Als Journalist war ich, im Gegensatz zu Diplomaten und Entwicklungshelfern, nicht an Vorgaben gebunden. Meine Redaktion vertrat den Standpunkt, ich könne die Lage selbst am besten einschätzen, was sollte sich da jemand aus Hamburg einmischen. Meine Frau und ich konnten unsere Bleibe frei wählen, ohne sie uns von irgendwem genehmigen zu lassen. Wir trafen etliche deutsche Diplomaten und Entwicklungshelfer, die sich nach einer Überprüfung der ausgewählten Wohnung von einem Sicherheitsbeamten der Botschaft erneut auf Suche begeben mussten, weil sie angeblich nicht den Sicherheitsanforderungen entsprach.

Vier Tage nach unserer Ankunft in Pakistan entschieden wir uns, die obere Etage eines Hauses in einer Sackgasse zu mieten, eine helle Wohnung mit Gästezimmer und einem Raum, den ich als Büro einrichten konnte. Und das Beste: Die Wohnung war möbliert, wenn auch nicht nach unserem Geschmack. Es gab Schnörkel, Pomp und viel dunkles Holz. Der Container mit unseren Sachen hing auf unabsehbare Zeit in Indien fest, doch ich war nicht bereit, unsere Habe verloren zu geben. Wir waren müde von unserer monatelangen Odyssee.

Der Mietvertrag machte mir jedoch ein wenig Sorgen. »Sollte das Gebäude durch Feuer, Erdbeben, Sturm, Flut, Krieg, jegliche Form von militärischer Gewalt oder durch einen Mob teilweise oder gänzlich zerstört werden, endet der Mietvertrag auf Wunsch des Mieters innerhalb von zwanzig Tagen«, stand da. Irshad sah mein Gesicht, als ich diese Passage las. »Keine Sorge, das ist eine sichere Gegend«, sagte er. »Und der Vertrag ist ein Standardvertrag.«

Direkt neben dem Haus begann ein kleiner Wald, den die Wachmänner der Nachbarn »Dschungel« nannten. Ein Zaun umschloss das Grundstück. Es gab weder Stacheldraht noch ein Wachhäuschen. In der unteren Etage hatte der Hauseigentümer, ein pakistanischer Arzt, seine Wohnung, aber da er mit seiner Familie inzwischen in London lebte, hatten wir das Haus für uns alleine.

Wir wollten einen Transporter mieten, um unsere Koffer und die Sachen, die wir inzwischen gekauft hatten – Bettzeug, Handtücher, ein paar Elektrogeräte –, in die Wohnung zu bringen. Sajid war mit uns zu Märkten und Läden gefahren. »Wozu einen Transporter?«, fragte er nun. »Das passt alles in mein Auto. Und wenn nicht, fahren wir eben zwei oder drei Mal.« Er schnürte die Koffer wieder aufs Dach, stopfte alle möglichen Tüten und Kartons auf den Beifahrersitz und zwischen uns, und so zogen wir im winzigen Suzuki in unsere neue Wohnung.

So hübsch unser gelb gestrichenes Haus mit den weißen Säulen auf den ersten Blick auch aussah und so geräumig es war, so mangelhaft war die Bausubstanz. Freunde hatten uns schon früh gewarnt, dass eine der wesentlichen Freizeitbeschäftigungen die Suche nach guten Handwerkern sein würde. Wir merkten rasch: Sie hatten recht. Zwischen Fenster und Rahmen klafften manchmal, wenn sich das für Fensterrahmen völlig ungeeignete Rosenholz zusammenzog, fingerbreite Spalten. Kam ein Sandsturm, war alles in der Wohnung, von der Bettdecke bis zum Buch, von einer feinen Staubschicht bedeckt. Dann wieder dehnte das Holz sich aus, Türen und Fenster klemmten plötzlich und ließen sich nicht mehr öffnen oder schließen. Da das Haus nicht isoliert war, stieg die Zimmertemperatur im Sommer auf über vierzig Grad, im Winter sank sie auf fünf Grad. Kühlen funktionierte nur leidlich, da der Strom ständig ausfiel. Der altersschwache Generator brachte gerade mal genug Leistung für eine Klimaanlage auf, oft versagte er. Mit Gas heizen ging besser. Während in anderen Stadtteilen auch das Gas regelmäßig knapp wurde, hatten wir keine Probleme damit. Allerdings heizten wir sinnlos gegen die Kälte an, die Wärme entwich durch die Ritzen und Poren unserer Wohnung.

Unsere Türen mussten neu gestrichen werden, weil die Farbe schon abblätterte. Wir baten Irshad, einen Maler zu schicken. Zwei Männer und ein Junge, vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahre alt, tauchten auf. Sie hatten Farbe dabei, ein paar Pinsel und Terpentin, um damit die alte Farbe vom Holz zu wischen. Ich rief Irshad an und fragte sicherheitshalber nach, ob das wirklich die von ihm geschickten Maler waren.

»Da ist auch ein Junge, na ja, fast noch ein Kind«, sagte ich.

»Ja, das sind die Maler«, antwortete Irshad.

Die Männer begannen, die alte Farbschicht abzukratzen und abzuschleifen und an manchen Stellen gleich neue Farbe aufzutragen. Das Weiß spritzte durch die Wohnung und auf die gerade frisch geschliffenen Steinfliesen.

»Halt!«, rief ich. »Die Farbe tropft auf den Boden. Warum legt ihr keine Zeitung drauf?«

Die Männer schauten mich fragend an. Ich gab ihnen einen Stapel Altpapier. Einer der Männer legte genau eine Zeitungsseite vor die Tür. Dann machte er weiter. Wieder spritzte die Farbe durch die Wohnung. Die Zeitungsseite blieb von Farbtropfen verschont.

Dann sah ich, wie der Junge einen Wattebausch mit nackter Hand in den Terpentintopf tauchte, um damit die Tür abzuwischen.

»Moment, ich hole Arbeitshandschuhe«, sagte ich. »Terpentin ist giftig, das ist ziemlich schädlich für deine Haut.«

Er schüttelte den Kopf und sagte: »Ich mache das immer so. Schon seit Jahren. Das macht mir nichts aus. Guck!« Er streckte mir die Hand hin. Sie sah aus wie die Hand eines alten Mannes. Ich brachte ihm trotzdem Handschuhe, aber er rührte sie nicht an.

Meine Frau und ich sagten nichts mehr.

Als die Maler nach ein paar Stunden fertig waren und ihre Pinsel und Farbtöpfe zusammenräumten, sagte ich: »Schaut doch mal, da ist überall Farbe auf dem Boden! Deshalb wäre es sinnvoll, wenn man vorher Zeitungspapier ausbreitet.«

Einer der Maler griff die Zeitungsseite, die da noch lag, knüllte sie zu einem Ball und wischte damit ein paar Mal über die Fliesen. Jetzt waren die Farbkleckse auch noch auf weiter Fläche verschmiert, aber der Maler fand, dass der Boden nun sauber genug war. Die Handwerker gingen. Und wir schrubbten den Rest des Tages, um die Farbe von den Fliesen zu kriegen.

So wie mit den Malern war es leider auch mit den anderen Handwerkern. Das Fernsehkabel, das der Elektriker legte, war viel zu lang. Anstatt es zu kürzen, rollte er es auf und nagelte das Bündel kurzerhand an die Wand. Ich stand sprachlos daneben und bat Irshad am nächsten Tag, einen anderen Elektriker zu schicken, der die Arbeit ordentlich machen könnte. Glücklicherweise fand er jemanden, der unser Problem verstand.

Einmal verlor unser Generator Öl. Wir bestellten einen Mechaniker ein, der an dem Gerät herumschraubte und uns nach einer Stunde stolz verkündete: »Problem gelöst!« Was genau das Problem war, wollte er uns aber nicht sagen. Am Tag darauf bildete sich wieder eine Öllache unter dem Generator. Wir riefen den Mechaniker erneut. Wieder schraubte er herum und erklärte, er habe den Fehler nun behoben. Am dritten Tag verlor das verdammte Ding wieder Öl. Ich weiß nicht, warum ich wieder denselben Mechaniker rief, anstatt gleich jemand Fähigeren zu suchen, vermutlich ahnte ich, dass es schwierig werden würde, jemanden zu finden.

Diesmal stellte der Mechaniker sich vor den Generator und sagte: »Da ist gar kein Öl! Das Gerät ist in Ordnung.«

»Aber am Boden ist doch Öl.«

»Nein, da ist nichts.«

»Aber das ist doch eine Öllache!«

»Kein Problem. Das Gerät funktioniert wunderbar. Inschallah wird das auch so bleiben!«

Er startete den Generator. Der Motor hustete und röchelte, aber er funktionierte – und verlor Öl. Irgendwann würde er kaputtgehen, wenn man das Problem nicht beseitigte.

Der Mechaniker handelte nach dem in Pakistan weit verbreiteten Gebot: Wo ich das Problem nicht sehe, kann auch kein Problem sein. Schließlich stopfte er ein Stück Tuch in irgendein Rohr: »Da tropft ganz sicher kein Öl mehr. Sollte da je ein Leck gewesen sein, ist es jetzt beseitigt!«

Dann verschwand er.

Der Strom fiel am nächsten Tag wieder für mehrere Stunden aus, und wir mussten den Generator starten, um wenigstens eine Klimaanlage betreiben zu können. Eine halbe Stunde später explodierte er.