2,99 €

Mehr erfahren.

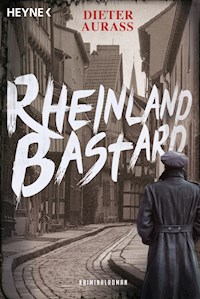

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Liebe zweier Menschen, der Hass zweier Nationen und eine kaltblütige Mordserie

Coblenz am Rhein, 1924. Soldaten der französischen Besatzung fallen einer Mordserie zum Opfer. Fremdenhass? Rache? Oder hat der Täter ein ganz anderes Motiv?

Als der französische Ermittler Didier Anjou bei seinen Untersuchungen an seine Grenzen stößt, muss er wohl oder übel den jungen deutschen Kommissar Adalbert Wicker um Hilfe bitten. Zu Anjous Ärger vermutet dieser den Täter in den Reihen der Soldaten selbst. Doch Licht ins Dunkel kann erst dessen heimliche Geliebte bringen, die französische Krankenschwester Babette. Sie ist nicht nur der Schlüssel zu dem Fall, sondern auch zu Anjous verdrängter Vergangenheit. Kann die Liebe zwischen Babette und Adalbert den Hass zwischen Franzosen und Deutschen besiegen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

DAS BUCH

Coblenz am Rhein, 1924. Soldaten der französischen Besatzung fallen einer Mordserie zum Opfer. Fremdenhass? Rache? Oder hat der Täter ein ganz anderes Motiv?

Als der französische Ermittler Aubert Anjou bei seinen Untersuchungen an seine Grenzen stößt, muss er wohl oder übel den jungen deutschen Kommissar Adalbert Wicker um Hilfe bitten. Zu Anjous Ärger vermutet dieser den Täter in den Reihen der Soldaten selbst. Doch Licht ins Dunkel kann erst dessen heimliche Geliebte bringen, die französische Krankenschwester Babette. Sie ist nicht nur der Schlüssel zu dem Fall, sondern auch zu Anjous verdrängter Vergangenheit. Kann die Liebe zwischen Babette und Adalbert den Hass zwischen Franzosen und Deutschen besiegen?

DER AUTOR

Dieter Aurass, 1955 in Frankfurt geboren, war Polizeibeamter, bis er nach seiner Pensionierung seinem eigentlichen Traum nachgehen konnte: dem Verfassen von Kriminalromanen. Nach einer Frankfurter Regionalkrimireihe legt er mit Rheinlandbastard seinen ersten historischen Roman vor. Er lebt mit seiner Frau bei Koblenz.

DIETER AURASS

Kriminalroman

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 09/2019

Copyright © 2019 by Dieter Aurass

Copyright © 2019 dieser Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Heiko Arntz

Umschlaggestaltung: © Cornelia Niere, München, unter Verwendung von © Alamy Stock Foto/Zoonar GmbH/Anna Reichert und Trevillion Images/Elisabeth Ansley

Satz: KompetenzCenter Mönchengladbach

ISBN: 978-3-641-23459-1V001

www.heyne.de

Prolog

Coblenz am Rhein, 1924

Alphonse Betancourt quälte sich die steinernen Stufen zu seinem Büro in der Festung Ehrenbreitstein hinauf und musste feststellen, dass die Jahre nach dem großen Krieg, die er an verschiedenen Orten überwiegend in Schreibstuben verbracht hatte, inzwischen ihren Tribut verlangten. Er war mit zweiundfünfzig Jahren durchaus noch nicht alt, aber sein Körper war nicht mehr zu den Leistungen fähig wie noch vor sechs Jahren.

Gegen Ende des Krieges hatte er sich nicht vorstellen können, dass er sich einmal als General im ehemaligen Feindesland aufhalten würde mit der Aufgabe, die französischen Besatzungstruppen im Rheinland anzuführen.

Anzuführen! Pah, wie pompös das klang. Seit er und seine Landsleute die Amerikaner abgelöst hatten, die bis Januar 1923 hier das Sagen gehabt hatten, hatte er sich von einem aktiven Soldaten in einen Verwalter verwandelt. Die Zeiten, als er in Schlachten an der Front gekämpft hatte, waren lange vorbei.

Nun hockte er in einem Büro hoch über dem Rhein und der Mosel in einer riesigen, in ihren Grundzügen seit dem 16. Jahrhundert bestehenden Festung, die nach den Beschlüssen des Versailler Vertrags und dem Willen Frankreichs eigentlich hätte geschleift werden sollen.

Seine Aufgabe war nicht die leichteste, selbst wenn er nur eine Art Verwalter war, denn seine Soldaten hatten bei Weitem nicht das lockere Verhältnis zum ehemaligen Feind, wie das bei den Amerikanern offensichtlich der Fall gewesen war. Zu viele französische Soldaten hatten Freunde, Kameraden und Familienangehörige verloren – anders als die Amerikaner, deren Familien ja nicht in Gefahr gewesen und die auch erst im April 1917 in den Krieg eingetreten waren.

Die meisten der hier in Coblenz stationierten Franzosen hassten die Deutschen, die ihrem Heimatland so unendlich viel Leid zugefügt hatten.

Betancourt hasste die Deutschen nicht. Nicht den einzelnen Deutschen. Er wusste, dass es stets die Machthaber waren, die in unseligem Streben nach Territorien oder Bodenschätzen ihr Volk in einen Krieg trieben. Das gemeine Volk hatte genug mit dem eigenen Überleben zu tun, als dass sie fremde Völker erobern wollten.

Nachdem sich Deutsche und Franzosen seit 1814 insgesamt dreimal in Kriegen auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden und Millionen von jungen Männern ihr Leben verloren hatten, war die Grande Nation der Franzosen nicht mehr bereit, Deutschland jemals wieder erstarken zu lassen. Am besten wäre es gewesen, es in viele kleine Einzelstaaten zu zerschlagen.

Aber da waren leider noch die alliierten Nationen, die Frankreich geholfen hatten, diesen Krieg zu gewinnen. Diese hatten auch ein Wort mitzureden, und sie waren in diesem Punkt leider anderer Ansicht gewesen.

Doch selbst die Deutschen im Rheinland waren sich nicht einig, ob sie zu der gerade entstandenen Weimarer Republik gehören wollten oder nicht, was immer wieder zu Spannungen auch innerhalb der deutschen Bevölkerung führte.

Und ausgerechnet er, Alphonse Betancourt, sollte diese Wogen glätten, sich mit den deutschen Behörden und deren Vertretern abstimmen, Streitigkeiten schlichten, Beschwerden der Deutschen über schlechte Behandlung durch Besatzungssoldaten bearbeiten und noch vieles mehr.

Seufzend ließ er sich auf den Stuhl hinter seinem Schreibtisch fallen, verscheuchte diese trüben Gedanken und bereitete sich auf die anstehenden Aufgaben des Tages vor.

»Oui, mon général!«

Der junge Offizier, der ihm wie jeden Morgen die Zeitung sowie die Post gebracht hatte, salutierte zackig und wandte sich zum Gehen.

»Einen Moment, François. Ich wollte Ihnen noch etwas mit auf den Weg geben.«

Der junge Mann unterbrach die Kehrtwendung und sah seinen kommandierenden Offizier fragend an.

General Alphonse Betancourt seufzte schwer. »Ich weiß, dass ihr jungen Männer in eurer freien Zeit die Entspannung sucht, aber ich wäre froh, wenn ich sicher sein könnte, dass Sie sich nicht in deutschen Lokalen herumtreiben und vielleicht auch noch Entspannung bei deutschen Frauen suchen.«

Als sein Adjutant den Mund öffnete, um zu protestieren, hob Betancourt abwehrend die Hand.

»Schon gut, François, geben Sie sich keine Mühe. Ich weiß, was meine Offiziere und erst recht die Mannschaften außerhalb der Festung so treiben. Ich weiß leider mehr, als mir lieb ist. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir noch vor wenigen Jahren Krieg gegen diese Leute geführt haben. Natürlich, wir haben gewonnen, aber das Deutsche Reich ist dabei sich zu erholen … und das macht mir Sorge. Sie wissen selbst, dass wir nicht die gefeierten Befreier, sondern die bösen Besatzer sind, und ein Volk, das wieder zu erstarken beginnt, möchte sich vielleicht gerne von diesen Besatzern befreien. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit unserer Leute. Also passen Sie bitte auf, und versuchen Sie, auch auf die anderen Offiziere einen positiven Einfluss auszuüben. Kann ich mich auf Sie verlassen?«

»Selbstverständlich, mon général. Und …«, Lieutenant François Desforges zögerte einen Moment, »merci, dass Sie sich Gedanken um uns machen. Ihr Offizierskorps weiß das zu schätzen. Sie wissen, dass wir Sie alle sehr verehren.«

Der General winkte unwillig ab. »Sie sollen mich nicht verehren, Sie sollen einfach auf meine Ratschläge hören. Aber gut, lassen wir es für den Moment dabei. Wegtreten, Lieutenant.«

Desforges hatte ein mulmiges Gefühl, den General am Morgen angelogen zu haben und ihn nun auch noch hintergehen zu wollen. Seit zwei Tagen freute er sich auf das Treffen mit Gretchen, mit der er seit drei Monaten zusammen war. Er war nicht bereit, das Treffen an diesem vielversprechenden lauen Sommerabend nur wegen der Sorgen eines alten Mannes abzusagen.

Beschwingten Schrittes ging er den Fußweg vom Südwestende der Festung hinunter in die Stadt. Der Weg schlängelte sich in engen Serpentinen zwischen Bäumen und dichtem Gebüsch, und die Karbidlaterne, die er mitgenommen hatte, erhellte den Boden zu seinen Füßen nur schwach. Aber das war ihm egal, denn er war mit seinen Gedanken ohnehin schon weit voraus, bei Gretchen, bei der ersten Umarmung, bei den Küssen, die sie gleich tauschen würden, und bei hoffentlich noch viel mehr.

Er spürte den dünnen Draht erst, als er ihm fast in den Spann des rechten Fußes schnitt, als er ungebremst darüber stolperte.

»Merde!«, entfuhr es ihm noch während des Sturzes. Er schlug hart auf den von Wurzelwerk durchzogenen Boden. Die Lampe entglitt seiner Hand und rollte in ein Gebüsch, einige Meter weiter unten. Sein erster Gedanke galt der möglichen Gefahr, einen Brand zu verursachen, der zweite seiner bis eben noch makellosen Uniform, die nun vermutlich ziemlich verdreckt sein würde.

So kann ich mich doch nicht mit Gretchen treffen, dachte er noch, als er einen mörderischen Schlag in den Rücken erhielt. Erst als er rechts und links seines Kopfes die beiden Hände sah, wurde ihm klar, dass jemand mit zwei Knien voran auf seinen Rücken gesprungen war.

»Was …«, brachte er nur heraus, doch der Angreifer setzte sich jetzt schwer auf, und ihm blieb die Puste weg. François wollte sich gerade gegen das Gewicht auf seinem Rücken aufstemmen, als der Angreifer in seine kurzen schwarzen Locken griff und seinen Kopf mit einem Ruck nach hinten riss. Er versuchte sich mit aller Kraft zu befreien, doch vergeblich. Der bis aufs Äußerste nach hinten gebogene Kopf und die sich immer noch schmerzhaft in seinen unteren Rücken bohrenden Knie hatten ihn so fest im Griff, dass er den Schnitt auf der linken Seite seines Halses zuerst gar nicht spürte. Es war nur ein leichtes Ziehen, wie wenn man sich mit einer sehr scharfen Klinge in die Hand schnitt und im ersten Moment nicht einmal begriff, warum dort die Haut aufklaffte und Blut hervorquoll.

Erst als François Desforges – Lieutenant der französischen Truppen in Coblenz, vierundzwanzig Jahre alt, Überlebender der Schlacht von Amiens – versuchte, etwas zu sagen und das gurgelnde Geräusch aus seiner Kehle hörte, begriff er mit erschreckender Klarheit, dass der Angreifer ihm soeben die Kehle durchgeschnitten hatte. Mit dem Blut, das aus seiner Kehle und den durchtrennten Halsschlagadern rechts und links schoss, floss auch die Hoffnung aus ihm heraus, jemals wieder eine junge Frau in den Armen zu halten. Es wunderte ihn, dass er keine schrecklichen Schmerzen erlitt. Nur ein dumpfes Gefühl machte sich in ihm breit. Und er spürte auch keine Panik, nur große Traurigkeit.

Während die Welt um ihn herum in Dunkelheit versank und er nicht einmal mehr den schwachen Schein der einige Meter entfernt liegenden Lampe sehen konnte, galt sein letzter Gedanke Gretchen. Was würde sie denken, wenn er nicht erschien? Was würde … sie … tun? Wie … würde … sie …?

1

Die Luft im Büro des Generals war zum Schneiden dick. Offensichtlich hatte Betancourt schon mehrere Pfeifen geraucht an diesem noch jungen Tag. Es war beileibe kein guter Tag, und Colonel Anjou konnte die Frustration des Festungskommandanten nachvollziehen.

Er selbst hatte den armen François Desforges nicht näher gekannt. Er pflegte grundsätzlich keinen Umgang mit den jungen Offizieren. In der Regel hatten sie wenig Verständnis für seine sehr spezielle Tätigkeit. Ein Ermittler in den eigenen Reihen war nicht unbedingt das, was ein Soldat seinen Freund nennen wollte. Didier Anjou war Militärpolizist. Es war Marschall Ferdinand Foch höchstpersönlich gewesen, der ihm kurz nach dem Ende des Krieges den Posten bei der Feldgendarmerie beschafft hatte. Denn Anjou war unbestechlich und unerbittlich. Wenn er ermittelte, dann ohne Ansehen der Person, ohne Rücksicht auf Günstlinge von hohen Offizieren aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen, wie sie in der französischen Armee nicht selten waren, die seit vielen Generationen von wahren Offiziersdynastien dominiert wurde.

François Desforges hatte nicht zu einer solchen Soldatenfamilie gehört. Er war der Sohn armer Bauersleute in der Bretagne gewesen und sehr früh der harten Feldarbeit entflohen. Anjou versuchte, sich vorzustellen, wie hart diese Arbeit gewesen sein musste, damit ein Siebzehnjähriger mitten in einem seit zwei Jahren andauernden Krieg zur Armee ging. Aus der Personalakte des Ermordeten wusste er, dass Desforges acht Geschwister gehabt hatte, von denen drei bereits in jungen Jahren verstorben waren.

Laut Personalakte war er ein guter Offizier gewesen. Er war bei Kameraden wie Untergebenen gleichermaßen beliebt gewesen.

»Du weißt, was ich von dir erwarte, Didier?«

Die Stimme des Generals klang müde. Die Trauer und das Verantwortungsgefühl für seine Soldaten lasteten schwer auf den Schultern des kommandierenden Offiziers. Es war eine Sache, Männer in der Schlacht zu verlieren, etwas ganz anderes war es, wenn ein junger Offizier in Friedenszeiten das Opfer einer solchen Tat wurde. Didier Anjou konnte sich vorstellen, welche Fragen sich der General gerade stellte: Hätte ich verhindern können, was geschehen ist? Trage ich eine Mitschuld?

Anjou kannte den General zu gut, um nur einen Moment zu glauben, das Schicksal des jungen Offiziers ginge ihm nicht zu Herzen.

Er und Betancourt hatten 1917 unter General Nivelle gedient, als dieser in der Schlacht an der Aisne innerhalb weniger Wochen in einem aussichtslosen Stellungskrieg gegen die überraschend starken Deutschen hohe Verluste erleiden musste. Als Nivelle im Mai 1917 vom Oberkommando abgelöst wurde, hatten Betancourt und er unter dessen Nachfolger, General Philippe Pétain, gedient. Sie hatten ihn dabei unterstützt, als er in der Folge der katastrophalen Kämpfe an der Aisne die zahlreichen meuternden Divisionen besuchte, um die Ordnung in der Armee wiederherzustellen. Betancourt und er waren so etwas wie Freunde geworden, soweit das aufgrund des Rangunterschiedes möglich war. Inzwischen war Betancourt selbst General, und ihre Wege hatten sich auch nach dem gewonnenen Krieg immer wieder gekreuzt. In diesem Fall hatte Betancourt ihn angefordert, und er wusste sehr genau, was von ihm erwartet wurde.

Colonel Anjou hatte Erfahrung mit Ermittlungen dieser Art, denn immer wieder gab es auch in der Armee Todesfälle aufgrund von Streitigkeiten, Rache oder Eifersucht.

»Was macht die Provence, Didier? Wann warst du zuletzt zu Hause?«

Die Frage überraschte ihn, und gleichzeitig hatte der General einen wunden Punkt getroffen. Es fiel Didier schwer, darüber zu reden, aber vor seinem Freund hatte er keine Geheimnisse.

»Ich war seit Giselles Tod nicht mehr dort. Ich bringe es einfach nicht über mich.« Sein Ton wurde verbittert. »Es gibt auch keinen Grund mehr, nach Hause zu fahren.«

Nach Hause … Er hatte kein Zuhause mehr, seit seine geliebte Giselle gestorben war, an einer lächerlichen Krankheit, die ohne diesen unsäglichen Krieg leicht zu behandeln gewesen wäre. Aber die Medikamentenversorgung war zu der Zeit vorrangig für die kämpfenden Truppen gedacht, und während er an der Front gestanden hatte und die Medikamente für die Feldlazarette gebraucht wurden, war seine kleine Giselle elendiglich krepiert.

Ein weiteres Todesopfer, das auf das Konto des Krieges und somit auf die vermaledeiten Deutschen ging.

Und als wäre ihr unnötiger Tod nicht schon schlimm genug gewesen, war seine kleine Tochter mit ihren gerade mal elf Jahren zu fremden Leuten gekommen und war von diesen großgezogen worden.

»Es ist wegen deiner Tochter, habe ich recht? Will sie immer noch nichts von dir wissen?«

Didier nickte nur traurig und schwieg.

»Gib ihr Zeit, Didier, gib ihr Zeit. Irgendwann wird sie dich verstehen. Sie wird verstehen, was es für einen Soldaten bedeutet, im Krieg zu sein und keine Chance zu haben, nach Hause zu kommen, selbst wenn die eigene Ehefrau im Sterben liegt.«

»Genug davon. Lass uns von dem Fall sprechen. Die Sache ist ernst genug, und ich habe noch nicht viele Informationen.«

Betancourt stopfte erneut seine Pfeife und entzündete sie. Nachdem er mehrfach daran gezogen hatte, überzeugte er sich unnötig lang davon, dass die Glut ausreichend war.

Er weicht mir aus, dachte Anjou, und er begriff, dass irgendetwas im Busche war. Warum sonst sollte Betancourt nicht sofort mit der Sprache herausrücken.

»Nun«, begann Betancourt schließlich bedächtig, »wir haben da ein … kleines Problem. Es betrifft unseren Rechtsmediziner.«

»Was ist mit ihm?«

»Nun ja, eigentlich nichts, nur dass er uns seit einer Woche nicht mehr zur Verfügung steht. Er wurde dringend nach Paris abberufen.«

Das war in der Tat ein Problem. Didier war zwar erfahren in Mordermittlungen, aber auf die Arbeit eines guten Rechtsmediziners konnte er nicht verzichten.

»Und wie bekomme ich die erforderlichen Informationen?«

Betancourt zögerte, seufzte schwer und setzte erneut an.

»Ich hätte da eine Alternative. Sie wird dir allerdings kaum gefallen.«

»Und die wäre?«

»Wir haben da einen deutschen Gerichtsmediziner, der …«

Didier sprang auf. Seine Miene verfinsterte sich.

»Nur über meine Leiche! Ich arbeite nicht mit einem Deutschen zusammen. Und du weißt auch warum.«

»Bitte, Didier, beruhige dich. Natürlich kenne ich deine Meinung, und in gewisser Weise teile ich sie auch, aber bitte, hör mir zuerst zu, bevor du dein Urteil fällst.«

Didier funkelte Betancourt eine Weile böse an. Doch dann setzte er sich wieder. Was sollte er auch tun, schließlich war Betancourt bei aller Freundschaft noch immer sein Vorgesetzter.

»Ich höre«, sagte er knapp und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Professor von Hohenstetten ist eine internationale Koryphäe, und er war nie, ich betone, nie im Krieg eingesetzt. Er stammt nicht von hier, sondern aus Mitteldeutschland, ich glaube aus Marburg. Meinen Quellen zufolge war er ein Kriegsgegner und ist unserer Nation sehr zugetan.«

»Das lässt sich im Nachhinein leicht behaupten.«

Der Blick des Generals verriet, dass er genau mit diesem Einwand gerechnet hatte.

»Vielleicht«, sagte er, und ein dezentes Lächeln umspielte seine Lippen, »aber von Hohenstetten ist seit dreiundzwanzig Jahren mit einer Französin verheiratet. Dann sieht die Sache schon anders aus, nicht wahr?«

Didier suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Aber ihm wollte nichts einfallen. Und schließlich wollte er auch nicht den Eindruck erwecken, er würde sich vor seiner Pflicht drücken. Er war schließlich Soldat.

Anjou nickte langsam. »Na gut, ich kann ja mal mit ihm reden. Warum hat er nicht gedient? Nur weil er Kriegsgegner gewesen sein soll?«

Wieder stahl sich ein feines Lächeln auf das Gesicht des Generals.

»Warte einfach, bis du ihn triffst, dann wirst du es verstehen.«

2

Der junge Assistenzarzt fuhr sich nervös durch die dichten blonden Haare.

»Ich weiß auch nicht, was ihn aufhält, er muss jeden Moment kommen, ganz sicher.«

Seine Stimme hatte einen flehentlichen Klang. Er versuchte ein Lächeln, das nicht recht gelingen wollte. Dann ging er zur Tür des kleines Raumes, der offensichtlich als Wartezimmer diente, öffnete sie und blickte über den Flur, als könne er dadurch die Ankunft des Professors beschleunigen. »Er wollte längst hier sein.«

Didier hatte nicht vor, den jungen Mann zu beruhigen. Im Gegenteil. Er empfand eine gewisse Genugtuung dabei, weiterhin grimmig dreinzusehen und die weißen Handschuhe, die er in der rechten Hand hielt, ungeduldig in die offene linke Handfläche zu schlagen.

Als der junge Mann keine Anstalten machte, zu ihm zurückzukehren, wandte Didier sich ab und sah aus dem Fenster. Es ging auf den weitläufigen Park des Krankenhauses. Draußen war es hochsommerlich warm, nein, heiß. Um die dreißig Grad, obwohl es noch nicht einmal Mittag war. Die Hitze war selbst hier in dem kleinen Warteraum zu spüren, obwohl das Fenster geschlossen war.

Didier wollte gerade nachfragen, ob man ihn womöglich absichtlich warten lasse, als der junge Assistenzarzt erleichtert ausrief: »Herr Professor, da sind Sie ja.«

Gemächlich wandte Didier sich um … und riss erstaunt die Augen auf.

In der Tür stand ein kleiner, älterer Mann von erstaunlicher Leibesfülle. Er mochte mindestens dreihundert Pfund auf die Waage bringen, und das bei einer Körpergröße von maximal einem Meter fünfundsechzig. Der weiße Kittel, den er trug, schien zum Zerreißen gespannt. Das gerötete Gesicht mit der Knollennase wurde von einer kleinen Nickelbrille geziert. Ein schütterer Haarkranz säumte eine Glatze, auf der ein Schweißfilm glänzte.

Der Mann strahlte ihn freundlich an und breitete jetzt zur Begrüßung die Arme aus. Didier sah die Hände, deren Finger dick wie Würste waren.

Wie kann ein Mann mit solchen Händen eine Leiche sezieren?, musste Didier denken. Doch seine Gedanken wurden unterbrochen.

»Aaah,colonel Anjou«, dröhnte die mächtige Bassstimme des kleinen Mannes. »Je suis très heureux de faire enfin votre connaissance! C’est un grand honneur de rencontrer le célèbre colonel Anjou.«1

Didier war zu verblüfft über das akzentfreie Französisch, um die ihm entgegengestreckte Hand nicht zu ergreifen, wie er es eigentlich vorgehabt hatte.

»Monsieur le professeur, enchanté«, erwiderte er instinktiv auf Französisch.2 Die Hand des Professors war ebenfalls schweißnass, was angesichts der Leibesfülle des Mannes und der vorherrschenden Temperaturen nicht verwunderlich war.

»Ziehen Sie es vor, dass wir uns auf Französisch unterhalten?«, fragte der Professor erneut in Didiers Muttersprache.

Didier nickte und konnte nicht verhindern, dass er sich automatisch für sein Deutsch entschuldigte, das alles andere als perfekt war.

Was ist nur in mich gefahren?, schoss es ihm durch den Kopf. Die Begrüßung durch den Professor hatte ihn aus der Bahn geworfen. Seine bisherigen Kontakte mit Deutschen waren völlig anders verlaufen, und die Situation ließ ihn in einer gewissen Hilflosigkeit zurück.

Der Rechtsmediziner kam unterdessen ohne Umschweife auf das eigentliche Thema ihres Zusammentreffens zu sprechen. Seine Miene verfinsterte sich: »Was für eine traurige Angelegenheit, der Tod des armen Desforges, wirklich tragisch. So jung und dann einen so grausamen Tod zu sterben.«

Die Trauer in der Stimme klang echt, und Didier fragte sich, warum der Deutsche um einen französischen Soldaten trauern sollte.

»Was können Sie mir zu den Todesumständen sagen?«, sagte er, um endlich die Kontrolle über das Gespräch zu gewinnen.

»Ja, ja, natürlich. Sie möchten Anhaltspunkte für die weiteren Ermittlungen, ich verstehe. Bitte folgen Sie mir, Colonel, ich möchte Ihnen die Leiche gerne zeigen, dann erklärt es sich leichter.«

Er drehte sich um und verließ erstaunlich schnellen Schrittes den Raum.

Didier folgte ihm durch mehrere Korridore und schließlich eine Treppe hinunter in das Kellergeschoss. Es folgten weitere Korridore, bis der Professor vor einem Raum mit einer schweren Stahltür stehen blieb. Er öffnete die Tür und ging voran. Didier folgte ihm.

Eiskalte Luft schlug ihm entgegen. Höchstens fünf Grad Celsius, schätzte Didier. Er erwischte sich dabei, dass er sich Sorgen um die Gesundheit des Professors machte. Verschwitzt wie er war, musste er sich hier doch den Tod holen …

Verwundert über diese Gedanken schüttelte Didier den Kopf.

In dem Raum, der weiß gekachelt und hell erleuchtet war, standen drei Tische, auf denen mit weißen Leinentüchern abgedeckte Körper lagen. Zielstrebig ging von Hohenstetten auf den linken der drei Tische zu. Dann drehte er sich zu Didier um und fragte: »Sie sind bereit, Colonel Anjou? Es ist wahrlich kein schöner Anblick.« Dabei sah er ihn mit besorgter Miene an.

»Ich habe im Verlauf des Krieges und leider auch danach viele Scheußlichkeiten gesehen … Bitte, decken Sie ihn auf«, fügte er nach einer kaum merklichen Pause hinzu.

Von Hohenstetten nickte. »Natürlich, wie unbedacht von mir. Ich kann mir vorstellen, dass Sie bei Ihrem Beruf nicht zimperlich sein dürfen.«

Professor von Hohenstetten nahm das Leinentuch und schlug es zurück.

Es war wirklich kein schöner Anblick, und Didier zog unwillkürlich die Luft ein. Der Kopf des Leichnams war überstreckt worden, sodass die klaffende Wunde einen tiefen Einblick in den Hals gewährte. Selbst für einen medizinischen Laien wie ihn war erkennbar, dass der Schnitt von der einen Halsarterie bis zur anderen reichte und durch die Luftröhre hindurch fast bis zur Halswirbelsäule ging. Nicht viel hätte gefehlt, und der Mann wäre enthauptet worden. Da die Leiche gewaschen und aufgrund der tödlichen Verletzung fast blutleer war, konnte Didier die Wundränder sehr genau erkennen.

»Sie werden bemerken, Colonel Anjou, dass der Körper fast keine Totenflecken aufweist, obwohl die Leiche mehrere Stunden auf dem Bauch gelegen hat, bevor sie gefunden wurde. Das ist auf die Blutleere zurückzuführen. Der arme François ist noch am Tatort innerhalb weniger Minuten fast vollständig ausgeblutet.«

Der Professor bekreuzigte sich und murmelte: »Der Herr sei seiner Seele gnädig, Amen.«

Didier nickte bedächtig. Dann sah er den Professor an. »Was können Sie mir zur Tatwaffe sagen?«

»Nun, wie Sie an den sehr glatten Wundrändern sehen können, dürfte es sich um ein Messer mit einer äußerst scharfen Schneide gehandelt haben. Da der Schnitt sehr gerade ist, würde ich auf eine längere Klinge schließen. Ein Skalpell zum Beispiel hätte mit Sicherheit einen leicht gewellten Schnitt hinterlassen. Ich weiß nicht, was für eine Waffe zum Einsatz kam, aber ich habe dennoch ein recht genaues Bild vom Täter.«

Diese Aussage verblüffte Didier. »So?«

Von Hohenstetten wies auf die Wunde. »Egal wie scharf die Klinge auch war, der Schnitt wurde eindeutig ohne jedes Zögern und mit großer Kraft von links nach rechts ausgeführt. Das sagt uns, dass der Täter Rechtshänder war. Und ich würde behaupten, dass es ein Mann gewesen sein muss. Die erforderliche Kraft für einen solchen Schnitt in einem Zug würde eine Frau wohl kaum aufbringen.«

Er zögerte. Didier spürte, dass der Professor etwas loswerden wollte, also sah er ihn aufmunternd an.

»Darf ich eine Vermutung äußern?«, fragte dieser schließlich.

»Nur zu, deshalb bin ich hier.«

Professor Hans von Hohenstetten betrachtete die Leiche. Er sprach langsam, als würde er seine Worte mit größtem Bedacht wählen.

»Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Täter Erfahrung in dieser Art des Tötens hat. Vermutlich hat er schon viele Menschen getötet. Vielleicht wurde er sogar darin ausgebildet zu töten. Ich denke …«, er brach ab.

»Sprechen Sie es ruhig aus, Professor. Sie denken, dass es ein Soldat gewesen sein könnte, nicht wahr?«

Von Hohenstetten nickte. Er sah Didier mit traurigem Blick an. »Colonel, ich verabscheue jede Art des Tötens – von wem auch immer verübt. Ich bin nicht nur Arzt, sondern auch Pazifist. Deshalb war ich auch stets ein Gegner dieses unseligen Krieges. Nun, das sollten Sie wissen.«

Didier nickte, zum Zeichen, dass er die offenen Worte des Deutschen zur Kenntnis genommen hatte.

»Was können Sie mir sonst noch über die Leiche oder die Tat sagen? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die mehr über die Tatbegehung sagen?«

»Oh, natürlich. Dazu wäre ich gleich gekommen!«

Der Professor schien erleichtert, das Thema wechseln zu können. Er schlug das Leinentuch, das bisher den Unterkörper der Leiche bedeckt hatte, vollständig zurück.

»Schauen Sie sich das bitte an«, sagte er und deutete auf die Füße des toten Soldaten.

Mit gerunzelter Stirn ging Didier näher an den Tisch heran und sah, worauf der Rechtsmediziner ihn aufmerksam machen wollte. Kurz über dem Spann des rechten Fußes war eine Wunde zu sehen, die auf den ersten Blick ebenfalls wie eine Schnittverletzung aussah. Tatsächlich schien es sich aber eher um eine Abschürfung zu halten.

»Was ist das?«, fragte Didier.

»Eine Risswunde«, antwortete der Professor. »Verursacht mit aller Wahrscheinlichkeit von einem Stolperdraht. Desforges ist offensichtlich bergab gegangen und in vollem Schwung in den Draht gelaufen.« Der Professor sah auf. »Ihnen ist sicherlich klar, was das bedeutet?«

Didier nickte ernst. Es bedeutet, dass der Mord an François Desforges keine Affekttat war. Nein, die Tat war geplant worden. Man hatte dem Lieutenant eine Falle gestellt. Der Stolperdraht erinnerte Didier an die Fallen von Partisanen, die regulären Truppen auflauerten, Hinterhalte legten, die den offenen Kampf scheuten. Verachtenswert … aber leider sehr effizient.

Didier spürte, wie ihm eisige Schauer den Rücken hinunterliefen, und er wusste, dass es nichts mit der Kälte des Raumes zu tun hatte. Wenn die Tat das Werk deutscher Widerständler oder Freiheitskämpfer war, dann würde es nicht bei dieser einen Tat bleiben.

Er musste alle eventuellen Informanten in den Reihen der Deutschen und die dort eingeschleusten Franzosen befragen, ob ihnen etwas über eine momentan aktive Freiheitsbewegung bekannt war.

Didier war tief in Gedanken versunken. Er hörte kaum die Worte, die von Hohenstetten an ihn richtete.

»Wie bitte?«, sagte er, als der Professor ihn fragend ansah.

»Ich sagte, ich hoffe sehr, dass Sie den Täter möglichst bald finden und hinter Schloss und Riegel bringen. Ich möchte nicht noch einen jungen Mann mit durchgeschnittener Kehle hier auf dem Tisch haben.«

»Sicher, sicher, wir werden uns die größte Mühe geben«, antwortete er und wandte sich zum Gehen. Keine Sekunde länger hielt er es in diesem Eisschrank aus.

»Beschaffen Sie mir die Informationen, koste es, was es wolle. Ich muss wissen, ob es da eine deutsche Organisation gibt, die inzwischen kühn genug ist, einen Kameraden von uns zu töten. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Capitaine Dupré.«

Der schlaksige Offizier war nur ein Jahr älter als das Mordopfer, hatte aber bereits eine steile Karriere hinter sich. Didier kannte ihn noch nicht gut genug, aber er war ihm vom Oberkommando als einer der besten Rekrutierer von Spionen in den Reihen des Feindes empfohlen worden. Es war Didier letztendlich egal, auf welche Weise Dupré die Deutschen dazu bewegte, für die französische Besatzungsmacht zu spionieren. Er wollte auch nicht wissen, was das für Leute waren oder was sie antrieb. Für ihn zählten nur die Ergebnisse, die Informationen und Hinweise, die ihn zu dem Mörder von Desforges führen würden.

»Selbstverständlich, mon colonel, selbstverständlich. Ich werde mich beeilen und Ihnen die erforderlichen Informationen so schnell wie möglich beschaffen.«

Der Capitaine machte einen abwesenden und fahrigen Eindruck auf Didier. Ständig schaute er sich um, als müsse er sich versichern, dass niemand ihnen zuhörte, dass niemand sie beobachtete.

Vermutlich eine Folge seiner Arbeit, dachte Didier. Er war sich sicher, dass er selbst mit Spionen, Verrätern und Überläufern auf Dauer nicht würde arbeiten können. Vermutlich würde er über kurz oder lang genauso nervös und fahrig werden wie der Capitaine.

»Sie können wegtreten, Dupré.«

Er beachtete den jungen Mann nicht weiter und widmete sich wieder den Schriftstücken zu, die ihm der Büroschreiber vor wenigen Minuten gebracht hatte. Es waren Dossiers über sämtliche Offizier, mit denen Desforges zusammengearbeitet hatte.

1 Ich bin sehr glücklich, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen! Es ist eine große Ehre, den berühmten Colonel Anjou kennenzulernen.

2 Sehr angenehm, Herr Professor.

3

»Claude, bitte, lass uns zurückgehen. Ich habe keine Lust mehr, und es scheint mir auch keine gute Idee zu sein, hier mitten in der Nacht herumzuschleichen.« Philippes Stimme klang ängstlich.

Claude Soiné schnaubte verächtlich. »Pah, du bist ein Hasenfuß, Philippe, weißt du das?«

»Lieber ein lebender Hasenfuß als ein toter Held«, gab der Angesprochene trotzig zurück. »Du weißt, dass es gegen das Reglement verstößt, wenn wir zu dieser Zeit noch irgendwo außerhalb unserer Unterkünfte herumstrolchen, zumindest seit dem, was vor Kurzem mit Desforges passiert ist.«

»Und wer will das überprüfen, hä? Und außerdem war Desforges Offizier. Wer immer es auf französische Soldaten abgesehen haben mag, wird sich nicht an zwei armen Caporals vergreifen. Also warum machst du dir in die Hosen? Lass uns lieber noch ein wenig Spaß haben. Ich kenne da ein Etablissement, in dem zahlungskräftige Kunden bei den Damen gerne gesehen sind. Ich habe seit dem letzten Sold nicht viel ausgeben können, und gerade jetzt steht mir der Sinn nach ein wenig weiblicher Gesellschaft.«

»Wir sollen uns doch nicht mit den deutschen Mädels einlassen.«

»Wir gehen ja auch nicht zu Mädels, kapierst du das nicht? Das sind richtige Damen.«