Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

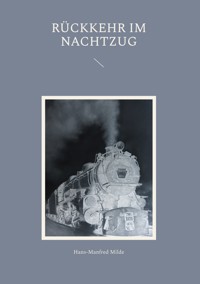

Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der nach dem letzten großen Weltkrieg aus seiner Heimat vertrieben wurde und nach einer neuen Lebenschance sucht. Im Jahr 1953 gelangt er nach Brasilien, wo er seinem Ziel sehr nahe kommt - doch ein gegebenes Versprechen zwingt ihn schneller zurück als geahnt. Die Erzählung beginnt während seiner Rückreise im Nachtzug von Mailand nach München. In assoziativ-ungeordneter Reihenfolge ziehen Erinnerungen an Erlebtes und Erhofftes durch seinen Kopf. Seine Gedanken schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Ihm wird klar, wie naiv, wie blauäugig er Hinreise wie auch Rückreise angegangen ist. Am Ende fühlt er sich wie Hans im Glück, der frohgemuten Herzens auszog und enttäuscht und mittellos wieder heimkehrt. Diese Erzählung schrieb der Autor in seinem 93. Lebensjahr. Über sein Leben und seine literarischen Arbeiten siehe unter www.hamami.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich habe einen neuen Freund. Wenn er lacht, muss ich an dich denken. Er lacht wie du.

Als ich das las, wusste ich: Ich muss heim.

Die Abfahrt des Nachtzugs von Mailand nach München verspätet sich. Noch immer drängen Frauen und Männer in die Waggons, frohgemut halten sie Ski und Stöcke fest im Griff, wollen in die Berge, wollen Urlaub machen, ihre Weihnachtsferien in frischer Natur genießen, Entspannung finden, Befreiung von den Pflichten des Alltags. Ihre Freude, den Nachtzug noch erreicht zu haben, ist unüberhörbar, lauthals tun sie es kund und füllen mit ihrem Lachen meine Kümmernis bis an den Rand. Der Raum um mich herum wird enger, doch die Einsamkeit in mir wächst über mich hinaus. Bläuliches Licht strahlt von der Decke, verfärbt gespensterhaft alle Gesichter, sicherlich auch das meine. Jeder Neuankömmling blickt mich an, als wäre ich ein Außerirdischer. Der schwere Ledermantel, der hinter mir am Haken hängt, steht im Widerspruch zu meiner sommerlichen Bekleidung. Ich bin und bleibe ein Exot, wo immer ich auch sein mag, das Schicksal hat es so gewollt. Auch mein Blick ins Leere, die Schwere meines Traumgesichts mag sie verwirren.

*

So war es, als ich vor fünfzehn Tagen das Schiff betrat. Kaum berührte mein Fuß die Reling, begann der Dampfer zu schwanken, als wolle es nicht, dass ich an Bord komme; als wolle er mich warnen, mir raten, die Reise nicht anzutreten - doch es war zu spät, wie es nach schnellen Entschlüssen immer zu spät ist.

Ich muss heim.

Wenn ein Gedanke wie ein Blitz einschlägt, wenn die Flamme zündelt, alte Glut auflodert, dann hilft kein schwankendes Schiff und kein überfüllter Zug. Die Unruhe des Herzens ist stärker, die Dämonen der Liebe zerstören alle Bedenken. Weiter, immer weiter. Ein gewaltiger Strom überflutet mich, macht mich zu willenlosem Treibgut. Ein Gedanke allein genügt, den Beginn einer langen Reise zu starten, in der Luft, auf dem Wasser und nun auf tausend eisernen Rädern; unaufhaltsam vorwärts.

*

Mein Abteil ist nur spärlich beleuchtet. Ob ein Defekt vorliegt oder ob es so gewollt ist, ich weiß es nicht; mir ist es auch gleich, wichtig bleibt mir, dass der Zug endlich abfährt, dass ich es hinter mich bringe. Jeden Tag, jede Stunde sehe ich vor mir die Worte, die mir mit blauer Tinte auf weißem Papier Unheil verkündeten:

Ich habe einen neuen Freund. Wenn er lacht, muss ich an dich denken. Er lacht wie du.

Als ich das las, wusste ich: Ich muss heim.

*

Meine Gedanken hängen an dem, was ich verließ - und ich weiß, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Viele Geister sind vergangen, neue hinzugekommen Vier kurze Jahre, doch die Zeit wütet wie ein Phantom im Leben eines jungen Menschen. Ich habe einen neuen Freund.

Ein gewaltiger Ruck reißt mich aus meinen Träumen. Der Zug fährt endlich ab, der Waggon beginnt zu ruckeln. Es dauert eine Weile, bis ich mich seinem Rhythmus angepasst habe, seinen Schwingungen, der Gleichförmigkeit seiner Bewegung.

Beleuchtete Straßen voll quirlendem Leben ziehen am Fenster vorbei; ich will nichts sehen und wende mich ab, aber mein Blick hat sich festsetzt an dem, was anderen Menschen Normalität bedeutet. Es ist Weihnachtszeit, warum sollen sie sich nicht freuen.

Lass‘ sie tanzen, singen, fröhlich sein, denke ich, doch meine Welt ist es nicht, vorerst nicht; bei der Ankunft in München wird sich entscheiden, wie es mit mir weitergeht, ob ich auch zu den Normalen gehöre.

Bald lässt der Zug die Großstadt hinter sich, taucht ein in die Finsternis der Nacht und verliert sich in ihr. Der Strahl eines einzelnen Autos irrt noch durch eine dunkle Gasse, ab und an zerbricht der Schein einer einsamen Laterne das Schattenreich, verliert sich aber genauso schnell wieder, als sei nichts gewesen. Danach fließt die Dunkelheit wie ein tiefer Strom am Fenster vorbei und verschluckt alles Leben.

Der Zug gewinnt an Fahrt.

Wie eine Erlösung empfinde ich es, doch plötzlich beginnt die Fensterscheibe neben mir zu vibrieren. Erschrocken beginne ich zu rätseln, wer oder was dieses Zittern bewirkt. Ist es die höhere Geschwindigkeit? Oder bin ich es, der die Unwucht seines Herzens nicht bändigen kann? Dringt mein Innerstes so stark nach außen; meine Erregung über das, was mit mir geschieht, was ich mit mir geschehen lasse? Hoffen und Bangen brodeln in mir. Oder ist es die Angst, zu spät zu kommen?

Ich habe einen neuen Freund. Wenn er lacht, muss ich an dich denken. Er lacht wie du.

Wie eine Gerölllawine poltern diese Worte durch meinen Kopf; torkeln und verwehren klares Denken. Die winterliche Kälte, die mir von der Fensterscheibe entgegenströmt, verlockt mich, meine Stirn dagegen zu drücken, ihre Vibration zu beenden und gleichzeitig meine Unruhe abzukühlen.

Eine lange Weile tut es mir gut, die Frische spüre ich wie eine Erlösung, doch die unbequeme Haltung verspannt meine Muskulatur. Dennoch fällt es mir schwer, meine Stirn von der Scheibe zu lösen.

Während ich mein Gesicht langsam zurückziehe, erkenne ich im blassen Blau des Lichts mein Gesicht, das sich schemenhaft verzerrt widerspiegelt und mir fremd vorkommt. Ich versuche, darin zu lesen, will erkennen, was stärker in mir brodelt: Bangen oder Hoffnung - doch alles bleibt ohne Erfolg. Allein Müdigkeit glaube ich zu entdecken, und Anspannung auch. Meine Augen verschwimmen im fahlen Blau, ohne Glanz.

Enttäuscht lehne ich mich zurück, doch sofort beginnt die Scheibe wieder zu vibrieren. Jetzt ist es mir gleich, ich rede mir ein, mein Leben sei halt schon immer so: unbeständig und wandelbar. Ein Blauäugiger bin ich, der nicht weiß, wie es mit mir weitergehen soll. Aber wer weiß das schon von sich.

Mühsam zwinge ich ein Lächeln in mein Gesicht, will Hoffnung und Zuversicht aufleuchten lassen, doch Betrübnis und Düsternis dominieren, locken mich zurück in die Irre. Mein Spiegelbild hat mich enttäuscht, ich drehe mich zur Seite, versuche in der Wirklichkeit zu bleiben, die Menschen um mich herum zu ergründen, spüre aber meine Fremdheit in diesem Kosmos. Ein seltsames Wesen bin ich, ja, ein Exot.

Von Station zu Station vergrößert sich die Verspätung des Zugs. Die Abteile sind vollbesetzt, viele Passagiere stehen im Gang oder drängen einander im Einstiegsbereich.

Ich hatte Glück.

Als ich von Genua kommend in Mailand ankam, stand der Zug schon am Gleis. Als einer der Ersten konnte ich einsteigen und einen Sitzplatz direkt am Fenster besetzen. Ich bin froh darum. Fünfzehn Tage Schiffsreise liegen hinter mir, jetzt noch diese letzten Stunden im Nachtzug, dann fällt die Entscheidung. Am Münchner Hauptbahnhof wird Mona auf mich warten - ob allein oder in Begleitung ihres neuen Freunds weiß ich nicht. In wenigen Stunden wird es so weit sein, dann werde ich es wissen.

Die Menschen in meinem Abteil mühen sich, leise zu sprechen; wollen die Schlafenden nicht wecken. Mir klingt es wie das Summen meiner Bienen. Neunzig starke Völker standen bei mir in Zweierreihe und waren mein ganzer Stolz. Der Verkauf ist mir schwergefallen, aber er war notwendig, hat diese Heimreise finanziert.

Wieder beginnt der Waggon zu ruckeln, die Dampflok muss ihre volle Kraft aufbringen, die überfüllten Waggons nach Norden zu ziehen, über die Alpenpässe hinweg. Sie stampft und faucht, ihr Bemühen spüre ich in allen Gliedern, als schüttle sie mein ganzes bisheriges Leben durcheinander.

Eingezwängt zwischen diesen lebensfrohen Menschen sitze ich und werde gezwungen, dem babylonischen Sprachgewirr zu folgen. In freudiger Erwartung erzählen sie leise, wie sie in eleganten Schwüngen über schneebedeckte Hänge in die Täler sausen werden; welche Route die schwerste sein wird, welche sie auswählen werden, keiner fühle sich lebensmüde, das betonen sie immer wieder. Alle tragen festgeschnürte knöchelhohe Lederschuhe, die Enden der Bänder oben in den Rand eingesteckt. An manchen Schuhen blinken Kanten aus Stahl.

Plötzlich beginnt einer, ein Lied zu pfeifen, einige Italiener stimmen ein und versuchen mitzusingen, verstummen aber schnell nach Unmutsrufen Schlafwilliger.

Mein Überseekoffer ist zu groß, ich konnte ihn nicht mit ins Abteil nehmen; selbst für die Kofferablage über den Köpfen ist er zu mächtig, bei einem plötzlichen Stopp könnte er herunterfallen, Mitreisende verletzen und Schaden anrichten. So musste ich ihn schweren Herzens im Einstiegsbereich stehen lassen, eingerahmt von hochaufgestellten Skiern, wie hinter einem Gartenzaun.

Hält der Zug auf einer Station länger, werde ich unruhig, fürchte, mein Koffer könnte entwendet werden. Diebe könnten vermuten, so ein Ungetüm birgt wertvolle Schätze. Dem ist aber nicht so. In aller Eile habe ich nur meine Leibwäsche eingepackt. Anzüge, Schuhe und alles, was man zur Körperpflege braucht. Auch meine Arbeitsgeräte befinden sich darin, die Kamera, das Stativ und anderes Zubehör. Die kleine Reiseschreibmaschine ist dabei, wie beschriebenes und ungebrauchtes Papier. Korrekturtinte, Kohleblätter für die Vervielfältigung, das ganze Sammelsurium, was einer, der sich dem Schreiben verpflichtet fühlt, so alles braucht.

Diese ständige Furcht, mein Koffer könne gestohlen werden, zerreißt meine Gedanken. Ich frage mich, was ich machen soll; aufstehen, nachschauen - fürchte aber, meinen Sitzplatz zu verlieren; jeder Mitreisende, der im Gang stehen muss, könnte ihn schnell besetzen.

An jeder Station drängen neue Passagiere herein, schieben die vorn Stehenden weiter nach hinten; keinen stört dieses Durcheinander, alle scheinen sich wohlzufühlen in diesem Gedränge. Sobald der Zug wieder anfährt, klatschen sie Beifall, freuen sich voranzukommen. Jede Einfahrt in einen Tunnel kündigt die Lokomotive mit einem langen Pfiff an, es ruckelt und zuckelt, als habe der Lokführer den falschen Gang eingelegt.

Mir gegenüber sitzt ein junges Pärchen; sie tragen den gleichen Skidress, was mich vermuten lässt, dass sie zusammengehören. Sie blicken einander in die Augen, strahlen sich an. Ihr Reden ist mehr ein Flüstern. Geschürzte Lippen versuchen einander zu finden, deuten Küsse an, bis sie sich endlich finden - so möchte ich auch sein, mit Mona, in einigen Stunden am Bahnhof in München.

Bei dem langen Hinschauen komme ich mir vor wie ein Voyeur und drehe mich verschämt zum Fenster, doch aus der Glasscheibe starrt mein gespiegeltes Gesicht, das ich nicht sehen will; es erschreckt mich, was soll ich nur tun.

Plötzlich stupst mich ein Fuß.

Die junge Italienerin, die neben mir sitzt, will mit mir ins Gespräch kommen. Sie spricht Italienisch, das ich nicht beherrsche; aber die romanischen Sprachen gleichen einander, so verstehe ich ansatzweise, was sie sagen will. Ihr fragender Blick trifft meine dünnen Schuhe und lässt sie sagen: Di dove sei?

Ich verstehe ihre Frage nach dem woher und gebe zur Antwort do Brasil, was ein Lächeln in ihr Gesicht zaubert, wie mir scheint auch Bewunderung. Sie erzählt, nach Brasilien möchte sie auch einmal reisen, jetzt fahre sie aber in die Berge, mache Urlaub von Weihnacht bis weit ins Neue Jahr hinein.

Als habe sie meine Besorgnis schon lange erkannt, tröstet sie mich, sagt, ihre Ski ständen ebenfalls draußen im Gang, ich solle mir keine Sorgen machen um meinen Koffer, im Leben brauche man viel Vertrauen.

Das italienische Wort fiducia weiß ich nicht zu übersetzen; über unser eingestreutes Englisch - was mitunter nötig wird, um alles zu verstehen, trust, Vertrauen - begreife ich, was sie sagen will, und erschrecke beim Gedanken, es mit dem Sinn meiner Reise zu verknüpfen. Vertrauen. Bald wird sich entscheiden, wohin mein Vertrauen geführt hat, in welche Richtung sich mein Schicksal wenden wird. Wer Vabanque spielt, fordert das Schicksal heraus. Ich muss damit leben, muss warten, wie die Würfel fallen. Ich habe Vabanque gespielt, bin weggefahren, habe Mona zurückgelassen, in großem Vertrauen. Vielleicht war ich zu naiv, zu unreif; unfähig, das Risiko richtig einzuschätzen. Eine Fünfzehnjährige zurückzulassen in der Hoffnung, sie würde vier Jahre warten, war das nicht kindlich gedacht?

Bei meiner Abfahrt vor dreieinhalb Jahren verließ ich ein zerstörtes Land. Zerbombte Städte, Bahnhöfe, Schulen, Fabriken, alles lag in Trümmern. Eine Rückkehr in die alte Heimat Schlesien, worauf wir jahrelang gehofft hatten, war uns endgültig verwehrt. Das Auseinanderdriften der Siegermächte, ihre wachsende Feindschaft bis hin zur Drohung, den Krieg fortzusetzen, ließ alle Hoffnungen zerplatzen.

Die Flucht vor der Roten Armee hatte uns im Frankenwald stranden lassen. Meine Pflichtschulzeit galt als erfüllt, obwohl die gesamte Klasse im letzten Schuljahr in einem Rüstungsbetrieb arbeiten musste; aber das wusste im Bayernland keiner. Für den Besuch eines Internats fehlte Mutter das Geld, dazu kam ihre große Angst, ich wäre nicht bei ihr, wenn plötzlich die Erlaubnis käme, wieder nach Schlesien zurück zu dürften.

So schön es im Frankenwald auch war, so nett und freundlich die Menschen uns begegneten, ich musste weg. Nach acht Jahren Beengtheit drohte ich zu ersticken. So wuchs der Gedanke, auszuwandern, weit weg – aber es gab Moni, in die ich mich verliebt hatte, mit der ich mein Leben gestalten wollte. Bei der Abreise versprach ich ihr, wiederzukommen. In vier Jahren bin ich wieder zurück, versprach ich, doch Auswandern und in vier Jahren wieder zurück zu sein, zeigte das nicht den ganzen Irrsinn meines Lebens?

Jetzt kehre ich zurück - um die halbe Erde, vom heißen Sommer des Südens in die eisige Kälte des Nordens - und träume davon, alles werde wie früher sein. Von Mona freudig begrüßt, von ihren Armen umschlungen, einem Kuss zur Begrüßung. Es wird der richtige Moment sein, die vorbereitete Frage, die auf meinen Lippen brennt, endlich loszuwerden: Willst du meine Frau sein? Ich blauäugiger Träumer, ich kann nicht anders, ich hoffe und wünsche mir ihr begeistertes: JA. Meine Träume lassen keine andere Antwort zu, so bin ich nun einmal.

Die positive Stimmung, in die mich das Gespräch mit der immer zu Scherzen aufgelegten Italienerin gebracht hat, gibt mir neue Kraft, lässt mich frohgemut dem Wiedersehen mit Mona entgegensehen. Das verliebte Pärchen gegenüber, die lachende Italienerin neben mir, sind das nicht gute Vorzeichen genug? Drehe ich mich aber weg, starre durchs Fenster in die Dunkelheit, erblicke ich mein zermartertes Gesicht – und sofort schlägt meine Stimmung wieder um, das Rattern der Räder dringt tief in mich ein, rüttelt an meinem Gewissen, trommelt im Rhythmus: Du hättest nicht wegfahren dürfen, nicht so weit weg.

Nicht einmal Mutter gelang es, mich von meiner weiten Reise abzuhalten. Sie versuchte es nicht einmal. Eine Wahrsagerin hatte ihr einmal aus der Hand gelesen - sie war damals noch ein junges Mädchen und glaubte an solchen Humbug - ihr einziger Sohn werde sie eines Tages verlassen, werde weit in die Welt reisen, um den halben Erdball herum. Wie sollte sie sich dieser Wahrsagung entgegenstellen?

An einer der nächsten Stationen steigt meine Nachbarin aus, kommt aber noch einmal zurück, versichert, mein Koffer stehe noch im Gang, ruft lächelnd Arrivederci und berührt mit zwei Fingern ihre Lippen, streckt sie mir entgegen, als werfe sie mir einen Kuss zu. Das Leben kann so schön sein. Verzaubert schließe ich meine Augen …

*

… und schon ist er wieder da, dieser wundervolle Tag, an dem wir uns zum ersten Mal nahekamen, Mona und ich. Es war dieser Moment, dieser wunderbare Augenblick, den ich immer wieder erlebe, der mein täglicher Tröster war, beim Einschlafen, beim Aufwachen und immer, immer wieder. Sogar am Steuer des Autobusses, den ich, ohne einen Führerschein zu besitzen fahren durfte, die Fahrgäste vertrauten mir, dem Alemão, der während der Fahrt von diesem Tag träumte, ihn vor seinen Augen tanzen ließ, der ihn besetzt hielt. Immer und immer wieder.

Mona wohnte gleich nebenan. Ich war zu ihr hinüber gegangen, wir wollten ein bisschen Quatschen, es gab zwischen uns immer viel zu erzählen. Mona stand am geöffneten Fenster und blickte hinaus auf die Straße, als wolle sie erkunden, ob ihre Mutter heimkäme, obwohl ich wusste, dies würde nicht vor dem Abend sein. Mona wusste das auch.

Ich saß am Ende der Couch und begann, während sie aus dem Fenster blickte, ihren Arm zu streicheln. Es schien ihr zu gefallen, ihr Lächeln konnte sie nicht verbergen. Nachdem ich meine Fingerspitzen von ihrem Handrücken aus sanft über ihren Arm bis zum Ellenbogen gezogen hatte, zog sie ihn theatralisch weg, schüttelte ihn, als hätten meine Finger sie elektrisiert, legte ihn aber danach in die gleiche Haltung zurück. Es wurde ein lustiges Spiel. Hatte ich zuerst nur ihren Unterarm berührt, wagte ich mich immer weiter, zog meine Finger ganz langsam über den Unterarm hinweg zum Oberarm, fast bis hinauf zu ihrer Schulter. Kamen meine Finger oben an, zog sie ihren Arm weg, wischte mit ihrer linken Hand darüber, als müsse sie etwas auslöschen, legte danach aber ihren Arm wieder zurück. Erst als ich – beim zehnten oder zwanzigsten Versuch – in ihre Achselhöhle vordringen wollte, stieß sie mich zurück, hauchte lächelnd ihr bekanntes: Spinnst du und schob beide Arme weit aus dem Fenster.

Durch dieses Vorbeugen kam ihr nacktes Bein in mein Blickfeld. Es zu berühren, fehlte mir lange der Mut. Mona war damals dreizehn, ich war aber sicher, sie habe gemerkt, welches Signal ich ihr senden wollte. Mein Spiel schien ihr zu gefallen, warum sollte ich damit aufhören? Immer wieder spürte ich die Versuchung, an ihr Bein zu greifen, mit meinen Fingern vom Knie her nach oben zu streifen, nicht bis ganz oben, nur so weit, wie sie es zulassen würde. Niemand würde etwas davon erfahren, nicht einmal ihrer Mutter würde sie etwas erzählen, das wäre ihr selbst peinlich, so genau kannte ich Mona.

Meine Gedanken wurden immer verwegener. Ich überlegte, ich könne auch beide Hände nehmen – ich fühlte mich liebestoll, doch Warnrufe drängten in mein Bewusstsein. Sie ist erst dreizehn, sie ist noch ein Kind. Diese Warnungen erzeugten Widerhall, irritierten mich zuerst, ließen aber dann doch zu, dieses lustige Wechselspiel zu spielen.

Trau dich! – Lass‘ es sein. – Trau dich! – Lass‘ es sein.

Wenn ihr mein Streicheln gefällt, wenn sie sich nicht dagegen wehrt, wo höre ich auf? Es gibt Momente, die das Rechte mit dem Linken vertauschen, das Oben mit dem Unten, das Recht mit dem Unrecht; Momente, die Sekunden in Stunden verwandeln, Gedanken erstarren lassen und verwirbeln. Da alles gibt es, ich habe es selbst erlebt, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist.

Aber hier ging alles sehr schnell.

Kaum hatte meine Hand ihren Oberschenkel berührt, drehte sie sich vom Fenster weg, stellte sich drohend vor mich, ihre Augen begannen zu funkeln, ihre Lippen zogen sich zusammen, bildeten einen Kreis mit einem Loch in der Mitte. Dann hob sie ihre Hand, als wolle sie mich schlagen – beinahe hätte ich sie geküsst.

*

Vom plötzlichen Rütteln des Waggons erwache ich aus meinen Wachträumen. Verschämt drehe ich mich zur Seite, keiner im Abteil soll mein Lächeln entdecken, das ich in meinem Gesicht spüre. Keiner soll erraten, welch schöne Erinnerungen durch meinen Kopf huschen, soll falsche Schlüsse aus meinem stillen In-mich-hinein-lächeln ziehen. Ich will nicht, dass jemand glaubt, ich sei guten Mutes, wie sie, die mich mit ihrem Frohsinn quälen.

Sie wissen nichts von Monas letztem Brief, der mich im nasskalten brasilianischen Wintermonat August erreichte und mich aus allen Träumen riss. Sein erstes Wort: Lieber…, und auch die verspäteten Glückwünsche zu meinem Geburtstag durchflossen mich wie heiße Lava. Sie wärmten mich, machten mich glühend – doch schon der zweite Satz löste Eruptionen aus, die mich dazu brachten, alles, was ich besaß, zu verkaufen, die Heimreise anzutreten. So bin ich nun mal, spontan und impulsiv.

Nach langen elf Tagen auf dem Schiff sitze ich nun im Zug und grüble noch immer darüber nach, ob ich überstürzt gehandelt habe, unüberlegt, gar kopflos; ich weiß es nicht. Nur eines weiß ich: Vor meiner Wegreise habe ich Mona versprochen, in vier Jahren wieder zurück zu sein. Dieses Versprechen werde ich halten, aber wie das Wiedersehens verlaufen wird, wie enden – meine Fantasie reicht nicht aus, es mir auszumalen.

Aus den Augenwinkeln heraus bemerke ich, wie sie alle, die um mich herumsitzen, neugierig zu mir her starren. Deshalb drücke ich bewusst mein Kinn auf die Brust, keiner soll von meinen Augen ablesen, wie es um mich bestellt ist. Niemand soll erkennen, wie Hoffnung und Zuversicht wie riesigen Kumuluswolken in mir aufquellen, mich glücklich machen mit ihrem Glänzen, weißstrahlend, manchmal sogar mit einem goldenen Rand – doch schon im nächsten Moment verfärben sie sich, werden zu schwarzen Monstern. Blitze zucken aus ihnen hervor, lautlos, ohne Donnerschlag. Trotzdem stürzen sie mich ins Verzagen.

Die Frage, ob es vernünftig war, wegzureisen, Mona zurückzulassen mit dem Versprechen, in spätestens vier Jahren zurückzukommen, ob das vernünftig war, weiß ich noch immer nicht. Kann das Wort Vertrauen alles unter seine Fittiche nehmen? Ob mein Vertrauen klug war oder blauäugig, darauf habe ich noch keine Antwort gefunden. Meine überstürzte Rückfahrt ist richtig, davon bin ich überzeugt. Mein Versprechen, in vier Jahren zurück zu sein, bindet mich; ich will es halten, das bin ich mir selbst schuldig.

Während dieser Gedankenwirrwarr durch meinen Kopf rauscht, durchfließt eine heiße Welle meinen Körper, wobei ich nicht mehr zu unterscheiden weiß zwischen Schüttelfrost oder Fieberwahn.

Zögernd erhebe ich mich, setze mich aber gleich wieder zurück, die gierigen Blicke auf meinen Sitzplatz gebieten es mir. Die Ziellosigkeit meiner Grübelei lässt Übelkeit in mir aufsteigen. Unerbittlich suche ich nach Rechtfertigung für mein Handeln, wage die wildesten Vergleiche. Wenn Krieg ausbricht, (der letzte ist noch nicht lange vorbei), müssen junge Männer auch fort, unfreiwillig, müssen dem Vaterland dienen, vielleicht sogar fürs Vaterland sterben. Viele haben beim Abschied die Geliebte um Geduld gebeten, versprochen – Ich komme zurück, warte auf mich