2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

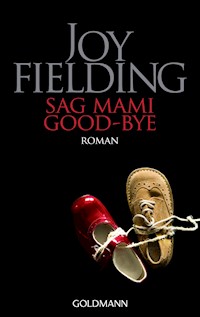

Donna und Victor haben nach frustrierenden Ehejahren endlich die Scheidung hinter sich gebracht. Es sieht so aus, als würde nun langsam wieder Frieden in Donnas Leben einkehren, als etwas Unfassbares geschieht: Nachdem Victor die beiden gemeinsamen Kinder zu einem Ausflug abgeholt hat, verschwindet er mit ihnen spurlos. Für Donna beginnt eine verzweifelte Suche, die sie quer durch Amerika führt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Buch

Donna und Victor haben nach frustrierenden Ehejahren endlich die Scheidung hinter sich gebracht. Es sieht so aus, als würde nun langsam wieder Friede in Donnas Leben einkehren, als etwas Unfassbares geschieht: Nachdem Victor die beiden gemeinsamen Kinder zu einem Ausflug abgeholt hat, verschwindet er spurlos. Von nun an sind Adam und Sharon Spielbälle in einem psychologischen Krieg, den sie nicht begreifen und in dem sie nur verlieren können. Für Donna beginnt eine verzweifelte Suche, die sie quer durch Amerika führt …

Mehr zu Joy Fielding und lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.

Joy Fielding

Sag Mami Good-bye

ROMAN

Aus dem Amerikanischen von Günter Panske

Die Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel »Kiss Mommy Goodbye« bei Doubleday, New York.Erstmals 1996 im Wilhelm Goldmann Verlag auf Deutsch erschienen.Neuausgabe Februar 2020Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Taschenbuchausgabe März 2021

Copyright © der Originalausgabe

1981 by Joy Fielding, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1996

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images; FinePic®, München; Getty Images/Renphoto

AB ∙ Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen

ISBN 978-3-641-05413-7V005

www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Die Vergangenheit

1

»Könnten Sie das ein wenig konkretisieren, wenn Sie von ›sonderbarem Verhalten‹ reden?«

»Konkretisieren?«

Der Anwalt ließ ein Lächeln wohlgeübter Geduld sehen, und seine Stimme war voller Verständnis, als er fortfuhr:

»Ja. Könnten Sie uns vielleicht Beispiele nennen für das, was Sie uns beschrieben haben als sonderbares Verhalten Ihrer Frau im Laufe der letzten Jahre?«

»Oh, ja. Gewiss.« Der Mann nickte.

Wie erstarrt saß Donna Cressy auf ihrem Stuhl, und voll Anspannung beobachtete sie den Mann im Zeugenstand – ihn, der sechs Jahre lang ihr Ehemann gewesen war: Victor Cressy, achtunddreißig, fünf Jahre älter als sie. Unbeirrt fuhr er fort, ihr Selbstbewusstsein zu zerstören, Stück für Stück, Atom für Atom (wie Aschenstäubchen aus dem Ofen eines Krematoriums). Alles wurde seziert: jedes Wort, das sie in ihrer Ehe jemals geäußert hatte, selbst der Tonfall, die kleinste Nuance. Es schien nichts zu geben als eine Interpretation oder, anders ausgedrückt, den Blick durch seine Brille. Sie fühlte sich versucht zu lächeln. Warum auch hätte es bei der Scheidung anders sein sollen als während ihrer Ehe.

Sie betrachtete sein Gesicht und wünschte, sie könnte so sein wie eine der Frauen, von denen sie so oft gelesen hatte: die beim Blick auf den einstigen Ehemann oder Geliebten nicht mehr verstehen konnten, was sie in dem denn je gesehen haben mochten. Was sie selbst betraf, so sah sie noch immer alles genau wie damals – das attraktive, freundlich wirkende Gesicht mit den nachdenklichen blauen Augen, dem fast schwarzen Haar, dem vollen Mund. Bei aller Sensibilität besaß es auch etwas Herrisches, und die Stimme war die Stimme eines Mannes, der sich Respekt zu verschaffen verstand, aber auch Respekt zollte.

»Sie hörte auf, Auto zu fahren«, sagte Victor wie verwundert. Offenbar war dies etwas, das über sein Begriffsvermögen ging. »Hörte auf – ja, wieso denn?«, hakte der Anwalt nach. »Hatte sie einen Unfall gehabt?«

Er war wirklich ein ausgezeichneter Anwalt, musste Donna zugeben. Hatte Victor nicht sogar gesagt, er sei der beste in ganz Florida? Verwundern konnte das kaum. Für Victor war das Beste immer gerade gut genug. Anfangs hatte sie das an ihm bewundert, später mehr und mehr verabscheut. Schien es nicht unfassbar, dass man das, was man einmal geliebt, am Ende verachten konnte?

Komisch eigentlich. Komisch, dass der routinierte Anwalt und sein Mandant die einstudierte Szene so »brachten«, dass alles ganz spontan wirkte. Von ihrem eigenen Anwalt wusste sie: Ein guter »Mann vom Fach« stellt niemals eine Frage, deren Beantwortung er nicht im Voraus kennt. Auch ihr Anwalt genoss einen ausgezeichneten Ruf als Jurist – konnte jedoch mit Victors Anwalt nicht ganz mithalten.

»Nein. In all den Jahren, die ich sie kannte, hatte sie niemals einen Unfall«, erwiderte Victor. »Mit sechzehn lernte sie fahren, und soweit ich weiß, geht nicht einmal eine Delle im Kotflügel auf ihr Konto.«

»Wie war das nach der Heirat? Ist sie damals viel gefahren?«

»Aber ja, dauernd. Zu unserem zweiten Hochzeitstag kaufte ich ihr ein Auto, einen kleinen Toyota. Sie war überglücklich.«

»Und eines Tages hörte sie plötzlich mit dem Fahren auf?«

»Ganz recht. Urplötzlich weigerte sie sich. Wollte sich nicht mehr ans Lenkrad setzen.«

»Gab sie irgendeine Erklärung dafür?«

»Sie sagte, sie wolle nicht mehr fahren.«

Ed Gerber, Victors Anwalt, hob die Augenbrauen, runzelte die Stirn und spitzte die Lippen. Ein Meister der Mimik, dachte Donna. »Wann genau war das?«

»Vor ungefähr zwei Jahren. Nein. Ist vielleicht schon ein wenig länger her. Muss so um die Zeit gewesen sein, als sie mit Sharon schwanger war. Sharon ist jetzt sechzehn Monate alt. Ja, doch, vor ungefähr zwei Jahren.« Seine Stimme klang tief und nachdenklich.

»Hat sie seither wieder ein Auto gefahren?«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Und eine mögliche Ursache für dieses Verhalten ist Ihnen nicht bekannt?«

»Ganz recht. Allerdings …«, er hielt inne, schien nicht recht zu wissen, ob er fortfahren sollte, »einmal habe ich beobachtet, wie sie sich ans Lenkrad setzte. Das war etwa vor einem Jahr, und sie dachte, ich schliefe noch …«

»… schliefen noch? Welche Uhrzeit war es denn?«

»Kurz nach drei Uhr morgens.«

»Was suchte sie dort draußen, um drei Uhr morgens?«

»Einspruch.« Er kam von ihrem Anwalt. Mr Stamler. Mr Stamler und Mr Gerber glichen einander fast wie ein Ei dem anderen. Gleiche Größe, gleicher Körperbau, etwa das gleiche Alter. Ja, sie schienen austauschbar. Allerdings: Victor hatte ihr gesagt, sein Mr Gerber sei der bessere.

»Ich ziehe die Frage zurück. Wie war Ihre Frau zu diesem Zeitpunkt gekleidet?«

»Sie trug ein Nachthemd.«

»Und wo befanden sich die Kinder?«

»Im Haus. Sie schliefen.«

»Würden Sie bitte genau schildern, was Sie an jenem Morgen beobachteten?«

Victor schien perplex. Und Donna sah deutlich, dass seine Verwirrung nicht gespielt war. Vergib ihnen, Vater, dachte sie unwillkürlich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Victor hatte geschworen, die Wahrheit zu sagen. Und er sagte sie – so wie er sie sah. So wie er sie wusste. Seine Wahrheit, nicht ihre. Ihre Chance würde später kommen. Ihre letzte Chance.

»Ich hörte die Haustür zuklappen und blickte durch das Fenster zum Parkplatz. Donna schloss das Auto auf und stieg ein. Ich war überrascht. Offenbar wollte sie nun doch wieder selbst fahren – und dazu noch um drei Uhr nachts. Wo mochte sie um diese Zeit nur hinwollen? Das war lange, ehe ich das mit Dr. Segal erfuhr, natürlich.«

»Einspruch. Nichts weist darauf hin, dass Mrs Cressy an diesem Morgen die Absicht hatte, sich mit Dr. Segal zu treffen.«

»Stattgegeben.« Der Richter. Gleiche Größe und so ziemlich gleicher Körperbau wie Mr Stamler und Mr Gerber. Ungefähr zwanzig Jahre älter.

»Ist Mrs Cressy überhaupt irgendwohin gefahren?«

»Nein. Sie steckte den Schlüssel ins Zündschloss, und dann saß sie dort, als könne sie sich nicht bewegen. Plötzlich begann sie zu zittern. Am ganzen Körper. Sie saß dort und zitterte. Schließlich stellte sie den Motor ab und kehrte ins Haus zurück. Ich ging ins Wohnzimmer, um nach ihr zu sehen. Sie hatte ganz offensichtlich geweint. Ich fragte sie, was denn los sei.«

»Und welche Antwort gab sie Ihnen?«

»Ich solle wieder ins Bett gehen. Und dann ging sie in ihr eigenes Zimmer zurück.«

»Ihr eigenes Zimmer? Sie hatten getrennte Schlafzimmer?«

»Ja.«

Das Eingeständnis schien Victor überaus peinlich zu sein.

»Wie kam es dazu?«

»Es war Donnas Wunsch.«

»Von Anfang an?«

»Nein. Oh, nein.« Er lächelte. »Wir haben zwei Kinder, vergessen Sie das nicht.« Auch Mr Gerber lächelte. Und wenn nicht alles täuschte, lächelte sogar der Richter. Nur Donna blieb ungerührt. »Nein, sie, äh, sagte mir, sie würde nicht mehr mit mir schlafen – und das war an dem Tag, wo sie entdeckte, dass sie mit unserem zweiten Kind schwanger war.«

»Fanden Sie diese Erklärung nicht – sonderbar?«

»Nicht allzu sehr. In dieser Hinsicht war sie schon seit längerer Zeit mehr als zurückhaltend. Von wenigen Ausnahmen abgesehen.« Sein Lächeln war das eines traurigen Welpen. Donna hätte ihm ins Gesicht schlagen können.

»Ihre Frau verweigerte Ihnen also den Geschlechtsverkehr?«

»Ja, Sir.« Fast unhörbar.

»Hat Sie Ihnen einen Grund dafür genannt?« Weshalb fragt der dauernd nach Ursachen, nach Gründen, dachte Donna.

»Anfangs sagte sie, sie sei einfach zu müde, wo sie sich doch unentwegt um Adam kümmern müsse – er ist inzwischen vier.«

Ungläubig starrte Donna Victor an. Hatte er ihr nicht einmal gesagt, er besitze das Talent, den Eskimos einen Kühlschrank zu verkaufen oder den Arabern Sand? In der Tat war er ja seit fünf Jahren bei Prudential der Top-Versicherungsagent. Was sie im Augenblick erlebte, kam schon einem kleinen schauspielerischen Wunder gleich: Da verwandelte sich ein Yankee aus Connecticut in einen Ureinheimischen des Südens, Palm Beach, Florida. Selbst in seiner Sprechweise klang der behäbigere Dialekt durch. Nun ja, praktisch hatte sie ihm das seit acht Jahren abgekauft.

Seine Stimme klang in ihr nach. »… wo sie sich doch unentwegt um Adam kümmern müsse.« Normalerweise hätte sich ein Victor Cressy nie so ausgedrückt. »… weil sie sich« oder »da sie sich« – das hätte seiner üblichen Ausdrucksweise entsprochen. Und dann noch der kurze, gefühlvolle Nachsatz: »… er ist inzwischen vier.« Das war genau die richtige Dosis Schmalz; Land-Schmalz, wenn man so wollte. Aber war sie nicht mit Pauken und Trompeten darauf reingefallen? Genauso wie jetzt, augenscheinlich, der Richter.

Für einen Augenblick stieg Panik in ihr auf. Rasch wandte sie sich um, blickte zu Mel. Ja, dort war er, und er lächelte. Dennoch wirkte er verwirrt. Genauso verwirrt, wie sie sich selbst fühlte. Sie drehte den Kopf zurück, starrte wieder zum Zeugenstand. Und zum ersten Mal ließ sie in sich einen Gedanken aufsteigen, der von ihr konsequent unterdrückt worden war, seit sie Victor verlassen hatte – dass am Ende er Sieger bleiben könne. Weniger was die Scheidungsklage als solche betraf; es war ihr ziemlich gleichgültig, wer hierbei als schuldiger Teil gelten würde (schließlich war es ja eine Tatsache, dass sie Ehebruch begangen hatte). Doch während der behäbige und weiche südliche Dialekt aus Victors Mund an ihr Ohr drang, schien urplötzlich dies eine mögliche Realität zu werden: dass sie ihre Kinder verlieren könne – das Einzige, was sie in den letzten sorgenvollen Jahren sozusagen über Wasser gehalten hatte, und gewissermaßen auch bei Verstand.

Bei Verstand?

Victor schien da anderer Meinung. »Und dann war sie natürlich so oft krank.«

»Krank?«

»Nun ja – sie schien eine Erkältung nach der anderen zu haben, und wenn es keine Erkältung war, dann war es die Grippe. Tagelang lag sie im Bett.«

»Und wer kümmerte sich um die Kinder?«

»Mrs Adilman von nebenan. Sie ist Witwe, und sie schaute bei uns herein.«

»Hat Mrs Cressy einen Arzt aufgesucht?«

Victors Lächeln war eine säuberliche Mischung aus Ironie und Bedauern. »Anfangs konsultierte sie unseren alten Hausarzt, Dr. Mitchelson. Als der sich dann ins Privatleben zurückzog, konsultierte sie fortan nur noch ihren Gynäkologen, Dr. Harris. Bis sie dann Dr. Segal traf. Plötzlich wurde er der Hausarzt.«

»Dr. Melvin Segal? Er behandelte Ihre Frau?«

»Und meine Kinder.«

»Sie hatten keinen Spezialisten – keinen Kinderarzt?«

Zum ersten Mal an diesem Vormittag klang aus Victors Stimme so etwas wie Zorn. Es war überaus wirksam. »An sich hatten wir einen ausgezeichneten Kinderarzt. Den besten. Dr. Wellington, Paul Wellington. Aber Donna bestand darauf – und sie war in diesem Punkt absolut unnachgiebig –, dass Sharon und Adam von Dr. Segal untersucht wurden.«

»Gab sie dafür irgendeine Erklärung?« Wieder die Ursachen, die Gründe.

»Nun, jedenfalls keine befriedigende.«

Der Rechtsanwalt legte eine Pause ein. Er glich einem Wanderer, der eine Weggabelung erreicht hatte und sich nunmehr entscheiden musste. Sollte er jenen Pfad wählen, bei dem er sich auf Donnas eheliche Untreue kaprizierte? Oder war es ratsamer, sich auf Donnas absonderliches Verhalten zu stützen? Augenscheinlich entschied er sich für das Letztere – und war offenbar der Meinung, gegebenenfalls später auf den anderen Pfad ausweichen zu können.

»Etwas später würde ich gern wieder auf Dr. Segal zurückkommen«, fuhr Mr Gerber fort, während er seine Stirn glättete und seine Lippen zu absonderlichen Formen stülpte. »Doch jetzt möchte ich, dass Sie sich auf jene Handlungen Ihrer Frau konzentrieren, die Ihnen merkwürdig vorkamen. Können Sie uns einige weitere Beispiele nennen?«

Victor blickte zu Donna, senkte sodann den Kopf. »Nun«, begann er zögernd, »unmittelbar nach Sharons Geburt gab es eine Zeit, wo sie ihr eigenes Aussehen hasste und sich entschloss, ihr Haar umzufärben.«

»Nach allem, was ich über Frauen weiß, ist das nicht gerade ungewöhnlich«, sagte Mr Gerber und ließ ein leises, herablassendes Kichern hören. Victor war klug genug, nicht mit einzustimmen. Er ließ die präzise berechnete Unterbrechung seines Anwalts über sich ergehen und fuhr dann in seinem Bericht fort, wobei er zum Ende hin das Tempo immer mehr beschleunigte. »In der Tat«, stimmte er zunächst einmal zu, »wäre es im Grunde keineswegs ungewöhnlich gewesen, und anfangs dachte ich mir auch gar nichts dabei – außer dass mir ihr Haar immer lang und natürlich am besten gefallen hatte, und das wusste sie auch.« Pause. Wirken lassen. Absichtlich hatte sie etwas geändert, obschon sie wusste, dass der ursprüngliche Zustand bevorzugt wurde. »Zuerst färbte sie nur ein paar Strähnen, so dass es noch immer braun war, mit – wie soll ich sagen – ein paar blonden Glanzlichtern darin. Das sah gar nicht übel aus, aber nach ungefähr einer Woche entschloss sie sich zu einer weiteren Änderung. Plötzlich war sie fast völlig blond, mit wenigen braunen Strähnen. Als Nächstes entschied sie, dass langes Haar ganz blond vielleicht wirkungsvoller wäre; also färbte sie es fast weißblond. Aber dann beklagte sie sich darüber, dass es von der Sonne eine gelbliche Farbe bekomme. Also war die nächste Phase Rotblond, bis sie sich absolut für Rot entschied.« Er hielt inne, um Atem zu holen. Donna erinnerte sich. Erinnerte sich an das Rot. Sie hatte gehofft, wie ein Star auszusehen. Stattdessen sah sie dann aus wie ein armes Waisenkind. »Das Rot dauerte auch nicht länger als die anderen Varianten, und bald war sie bei Kastanienbraun und schließlich sogar Schwarz angelangt. Unter diesem fortwährenden Umfärben hatte ihr Haar so sehr gelitten, dass sie es kürzer tragen musste, etwa bis zum Kinn. Es bekam wieder seine natürliche Farbe, die gleiche wie jetzt, und es stand ihr großartig. Das sagte ich ihr auch; als sie aber am nächsten Morgen ins Frühstückszimmer kam, erkannte ich sie zunächst gar nicht. Sie sah aus wie die Insassin eines Konzentrationslagers, derart kurz hatte sie ihr Haar geschoren, und sie war so dünn.« Wie ratlos schüttelte er den Kopf.

»Was meinten ihre Freundinnen zu diesen dauernden Veränderungen?«, fragte Mr Gerber.

Sofort beugte sich Donnas Anwalt ein winziges Stück vor. Gar kein Zweifel: Bei der leisesten Andeutung, dass irgendeine Aussage bloß auf »Hörensagen« beruhte, würde er sofort Einspruch erheben.

»Nun«, erwiderte Victor vorsichtig, »zu dieser Zeit hatte sie nicht viele Freundschaften. Zumindest kam niemand ins Haus.« Wirkungsvolle Pause. Kurzer Blick auf Mel. »Allerdings – einmal hat Mrs Adilman mich gefragt, ob mit Donna alles in Ordnung sei.«

»Einspruch. Hörensagen.«

»Stattgegeben.«

Victor wartete darauf, dass ihm sein Anwalt weitere Stichworte zuspielte. Was dieser auch tat, geschickt, behutsam.

»Was dachten Sie denn über all diese Veränderungen, Mr Cressy?«

»Ich hoffte ganz einfach, dass es sich bloß um eine Phase handelte, die sie nach der Entbindung durchmachte. Ich hatte gehört, dass Frauen mitunter ein wenig unzurechnungsfähig werden nach …«

»Einspruch, Euer Ehren. Also wirklich …«

»Stattgegeben. Sie bewegen sich da auf gefährlichem Terrain, Mr Gerber.«

Mr Gerber demonstrierte leise Zerknirschung. Er senkte den Kopf, und in dieser Haltung stellte er die nächste Frage.

»Mit der Zeit wurde es wieder besser?«

»Nein, es wurde schlimmer.«

Donna spürte, wie ihr Fuß einzuschlafen begann. Unmittelbar vor Sonnenaufgang ist es immer am dunkelsten, hatte ihre Mutter einmal gesagt. Aus irgendeinem Grund fiel ihr diese Bemerkung jetzt ein. Sie fühlte das Kribbeln, bewegte die Zehen. Unwillkürlich musste sie lächeln. Immerhin bewies das Kribbeln, dass dort Nerven waren – dass sie also noch lebte.

Deutlich bemerkte sie, wie sich Victors Augen verengten; er hatte ihr Lächeln gesehen, und sein Blick drückte gleichzeitig Frage und Missbilligung aus. Du Dreckskerl, dachte sie, und am liebsten hätte sie es laut geschrien. Aber das war natürlich unmöglich. Schließlich ging es darum, den Herren hier zu beweisen, dass sie eine richtige Mutter war: ein Wesen, das Kinder nicht nur in die Welt setzen, sondern auch großziehen konnte. Victors Stimme klang wie ein Surren, das unentwegt fortdauerte. Er sprach von Misshelligkeiten, von Demütigungen, von irgendwelchen Dingen, die sie ihm angeblich angetan hatte. Sie wollte keine Gäste bei sich haben, nicht einmal Geschäftspartner oder potentielle Kunden. Hatten sie ihrerseits Partys besucht (wogegen sie nichts einzuwenden hatte), so sei sie sarkastisch und taktlos gewesen und habe an ihm kein gutes Haar gelassen. Oder aber: Sie verfiel ins andere Extrem und sprach den ganzen Abend praktisch kein Wort. Ein wahrer Alptraum sei es gewesen. Nie habe er gewusst, wie sie reagieren würde. Niemand wusste es.

Und dann diese andere Sache: das mit dem Hausputz.

Victor verstand es, die Geschichte so zu erzählen, als höre er sie selbst zum ersten Mal. »Das fing nach Sharons Geburt an. Sie musste mitten in der Nacht aufstehen, um das Kind zu stillen. Das war regelmäßig so gegen zwei Uhr früh. Sie steckte die Kleine dann wieder ins Bett, aber statt sich selbst wieder schlafen zu legen, begann sie aufzuräumen und sauberzumachen. Wohnzimmer, Speisezimmer, Küche. Manchmal wischte sie sogar den Küchenfußboden. Bald musste Sharon nachts nicht mehr gestillt werden. Trotzdem stand Donna weiterhin in aller Frühe auf, gegen zwei oder drei Uhr, und beschäftigte sich wenigstens eine Stunde lang mit Hausputz. Als ich einmal in die Küche kam, spülte sie das Geschirr.« Er hielt einen Augenblick inne, fuhr dann wie bedrückt fort: »Dabei haben wir eine Geschirrspülmaschine.«

Wer war diese absonderliche Dame, von der da gesprochen wurde?, dachte Donna. Eine Mrs Victor Cressy? Nun, die war wohl in der Tat unzurechnungsfähig gewesen.

Ihre Gedanken gingen zurück in jene Zeit, als das Wort Hölle für sie mehr geworden war als ein abstrakter Begriff. Etwa sechsundzwanzig mochte sie damals gewesen sein, alleinstehend, ihre Freiheit und Selbständigkeit genießend. Sie hatte viele Verabredungen, mal mit diesem, mal mit jenem. Eine Gruppe von Kollegen bei der McFaddon-Werbeagentur beschloss, am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, zu einem gemeinsamen Wochenende in ein Haus in Meeresnähe zu fahren. Es gehörte den Eltern eines Angestellten, die den Sommer weiter nördlich verbrachten; sie war mit von der Partie und genoss die Sache sehr – bis sie dann zum Küchendienst abbeordert wurde. Von Mitternacht bis zwei Uhr früh war sie mit Geschirrspülen beschäftigt – die Geschirrspülmaschine hatte beschlossen, übers Wochenende gleichfalls zu »feiern«.

Sie spülte und spülte. Im heißen Wasser und in der Seifenlauge schienen ihre Hände buchstäblich zu schrumpfen; und jedes Mal, wenn sie endlich fertig zu sein glaubte, erschien prompt wieder jemand mit einer Ladung Geschirr. Unwillkürlich musste sie an ein Buch denken, das sie auf dem College gelesen und nie wieder vergessen hatte, Albert Camus’ »Der Mythos von Sisyphos«. Der uralten griechischen Sage zufolge hatte Sisyphos die Götter erzürnt (an die Gründe konnte sie sich nicht mehr erinnern), und zur Strafe musste er einen riesigen, ungeheuer schweren Felsbrocken bis in alle Ewigkeit zu einem Berggipfel emporrollen, von wo dieser dann prompt wieder in die Tiefe stürzte.

Camus hatte eine scheinbar absurde Frage gestellt: War Sisyphos glücklich? Seine Schlussfolgerung, noch absurder wirkend, lautete: Ja, Sisyphos war in der Tat glücklich, weil er im Voraus wusste, dass das Felsstück seinen Bestimmungsort nie wirklich würde erreichen können. Er wusste um die Vergeblichkeit seines Tuns; wusste, dass es keine Hoffnung auf ein Gelingen gab. Und indem er alle Hoffnung fahrenließ, gewann er seine Erlösung: weil er sein Schicksal kannte und akzeptierte, wurde er ihm überlegen.

Während sie über die These des Existenzphilosophen nachgrübelte, die Hände im Spülbecken, die Arme voll Seifenschaum, kam ihr dieser Gedanke: Wenn es für jeden Menschen seine eigene und besondere Hölle gab, dann bestand diese Hölle für sie zweifellos in ewigem Küchendienst.

Es war alles andere als eine komische Vorstellung. Vielmehr erschien ihr der Gedanke, bis in alle Ewigkeit Geschirr spülen zu müssen (kaum glaubte sie, fertig zu sein, brachte wieder jemand eine Ladung Teller), absolut grauenhaft. Was keine Sonntagspredigt je bei ihr bewirkt hatte, ergab sich jetzt ganz automatisch: eine Ahnung von der Hölle. Und zum ersten Mal in ihrem Leben fürchtete sich Donna Cressy vor dem Tod.

Jetzt, in diesem so kahl wirkenden Gerichtssaal sitzend, hörte sie zu, wie sie beschrieben, wie sie charakterisiert wurde – absolut korrekt, jedenfalls dem äußeren Anschein nach: als vom Putzteufel besessene Frau, die mitten in der Nacht aufstand, um Geschirr zu spülen; und das zu allem Überfluss, obwohl die Geschirrspülmaschine einwandfrei in Ordnung war.

Tat so etwas eine Frau, die sich und ihr Leben noch unter Kontrolle hatte? Würde eine Frau, die wirklich noch sie selbst war, sich dauernd die Haare umfärben – zwar nicht in allen Regenbogenfarben, aber doch so ziemlich in sämtlichen Tönungen, die man bei Hollywood-Schauspielerinnen fand, von Gloria Steinem über Lana Turner, Lucille Ball und Dorothy Lamour bis zu Mia Farrow? Schien sie nicht, auf diese Weise, gleichsam in andere Persönlichkeiten hineinschlüpfen zu wollen? Konnte man der Obhut einer solchen Frau die Erziehung zweier kleiner Kinder anvertrauen, die unter ihren naturfarbenen Haaren zweifellos einen völlig normalen Verstand besaßen?

Nun, nach allem, was ihr hier bisher zu Ohren gekommen war – hier im Gerichtssaal –, schien dergleichen überhaupt nicht zu verantworten. Und dies, sie wusste es, war kaum erst der Anfang. Noch hatte niemand von Mel gesprochen, von ihren außerehelichen Beziehungen. Auch war, zumindest detailliert, noch nicht von den Kindern die Rede gewesen.

Victor war der erste Zeuge, der seine Aussagen machte. Eine ganze Reihe weiterer Zeugen würden noch folgen – samt und sonders bereit, sie zu verdammen oder jedenfalls zu bemitleiden. Sie hatte nur sich selbst. Wieder einmal musste sie unwillkürlich lächeln: Aus welchem Grunde auch sollte sich ihre Scheidung irgendwie von ihrer Ehe unterscheiden? Plötzlich spürte sie, dass der Richter sie anstarrte. Er schien ihr Lächeln recht merkwürdig zu finden, unter den Umständen absolut fehl am Platz.

Er glaubt, ich sei übergeschnappt, dachte sie, während der Richter mit seinem Hämmerchen schlug und die Verhandlung bis nach der Mittagspause vertagte.

Bevor sie sich überhaupt erhoben hatte, stand plötzlich Victor neben ihr. Sein Gesicht spiegelte leise Besorgnis wider.

»Kann ich dich ein paar Minuten sprechen?«, fragte er.

»Nein«, sagte sie und stand auf, schob ihren Stuhl zurück. Ihr Anwalt befand sich inzwischen am anderen Ende des Raums und sprach mit Mel.

»Bitte, Donna, sei vernünftig.«

Sie musterte ihn, mit ehrlicher Überraschung. »Ja, wie kannst du das von mir erwarten? Von einer Frau, die du doch soeben als absolut unvernünftig, ja, unzurechnungsfähig beschrieben hast? Du erwartest zu viel, Victor, wie gewöhnlich.« Sie kratzte sich an der linken Hand, unmittelbar oberhalb des Daumens.

»Ausschlag? Allergie?«, fragte er.

Sofort hörte sie mit dem Kratzen auf. »Das hast du heute Vormittag ganz vergessen zu erwähnen. Aber der Tag ist ja noch jung. Du wirst sicher noch Gelegenheit dazu haben.« Sie wollte aufhören, doch sie konnte nicht. »Außerdem hast du vergessen, ihm zu sagen, dass ich Hämorrhoiden habe vom Lesen auf der Toilette, obwohl du mich ja dauernd davor gewarnt hast.«

Sie gab sich selbst einen Klaps. »Nichtsnutziges kleines Mädchen.«

Er griff nach ihrer Hand. »Donna, bitte. Bedenk nur, was das bei dir anrichtet.«

»Lass mich los.« Widerstrebend tat er’s.

»Ich möchte dir doch nur die weiteren Schmerzen und Demütigungen ersparen, die diese ganze scheußliche Geschichte dir bereiten würde.«

»Du wirst mir die Kinder also lassen?«

Er wirkte aufrichtig betrübt: »Du weißt, dass das nicht geht.«

»Ja, glaubst du etwa im Ernst, ich sei nicht fähig, meine Kinder großzuziehen?«, schrie sie fast. Mel und Mr Stamler drehten sofort die Köpfe und blickten zu ihr hin; Mel kam näher.

»Es sind auch meine Kinder«, sagte Victor, »und ich tue nur das, was ich für richtig halte.« Mel stand jetzt neben Donna.

»Du wirst nicht gewinnen, weißt du«, sagte Donna, doch die Überzeugung, die sie zur Schau trug, war nur zu einem Bruchteil echt. »Der Richter wird sich meine Seite der Geschichte anhören. Er wird mir die Kinder nicht wegnehmen.«

Victors Blick glitt von Donna zu Mel, mit unverhohlenem Hass. Als er wieder zu Donna schaute, zeigte sich auf seinem Gesicht nicht mehr die leiseste Spur von Besorgnis. Und aus seiner Stimme klang nichts von südlicher Behäbigkeit oder Sanftheit. Sie war kalt und beißend wie der Wind im nördlichen Chicago. »Ich verspreche dir«, sagte er, und er schien die Worte in die Luft zu speien, »dass du verlieren wirst, selbst wenn du gewinnst.«

»Und was soll das bedeuten?«, fragte Donna, doch sie sprach bereits zu seinem Rücken, und Sekunden später hatte er den Gerichtssaal verlassen.

2

Als das Telefon zum dritten Mal läutete, hob sie ab. Niemand sonst im Büro schien sich dazu bequemen zu wollen. »McFaddon-Werbeagentur«, sagte sie. »Donna Edmunds am Apparat. Augenblick bitte. Ich werde nachsehen, ob er hier ist.« Sie beugte sich zu dem benachbarten Schreibtisch. »Für dich, Scott«, sagte sie, während sie per Tastendruck die Leitung neutralisierte. »Bist du hier?«

»Männlich oder weiblich?«

»Zweifellos weiblich.«

»Stimme – sexy?«

»Zweifellos sexy.«

»Dann bin ich auch zweifellos hier.« Er übernahm das Gespräch auf seinen Apparat, und während Donna ihren Hörer auflegte, hauchte er ein raukehliges »Hallo« in seine Muschel. »Oh, ja, natürlich, Mrs Camping. Wenn Sie sich bitte einen winzigen Augenblick gedulden würden.« Er drückte auf eine andere Taste und starrte Donna wütend an. »Heißen Dank – du hast mir nicht gesagt, dass es sich um eine Klientin handelt!«

»Du hast ja nicht gefragt.«

»Liebenswerte Person! Du weißt genau, dass ich Kopfschmerzen habe.«

»Ich würde es einen Kater nennen – oder einen Affen.«

Er grinste. »Tolle Party«, sagte er und widmete sich dann seinem Gespräch mit Mrs Dolores Camping.

»Wann bist du eigentlich von der Party weg, Donna?« Plötzlich war Irv Warrick hinter ihr aufgetaucht. »Und woran arbeitest du da?«

»Wann ich von der Party weg bin? Na, jedenfalls vor dir.« Sie zeigte ihm die Skizze, die sie für ein Layout anfertigte. »Für die Petersen-Sache.«

»Nicht übel. Wird McFaddon gefallen.« Pantomimisch schmauchte er an einer mächtigen Zigarre. »Eine große, große Zukunft haben Sie hier, meine Liebe.« Sie schnitt eine Grimasse. »Bist du nicht zufrieden?«, fragte er, augenscheinlich verwundert.

Donna legte die Zeichenfeder aus der Hand. »So weit bin ich ganz zufrieden. Aber ich weiß nicht recht. Ich meine, bis an mein Lebensende möchte ich dies nicht unbedingt tun.« Sie blickte in die freundlichen Augen ihres Kollegen. »Ich mache momentan wohl so eine Art Übergangsphase durch. Klingt das pathetisch?«

Er lächelte. »Kaum spürbar.« Er beugte sich zu ihr. »Weißt du, liebste Kollegin, wer so einen Superknüller aufreißt wie ›Von unser Urväter Erbe. Ein Originalkonzept für Originalamerikaner‹, der – nein, die hat gefunden, was sie bis an ihr Lebensende ausfüllen kann. Kapiert?« Sie lachte. »Muss weg«, sagte er und richtete sich auf.

»Wo willst du hin?«

»Nach Hause«, erwiderte er. »Bin total geschlaucht. Du etwa nicht?«

»Wir haben noch nicht mal Mittagspause!«

»Was – so spät schon?« Er ging zur Tür. »Muss mich erholen. Ich führe heute Abend eine Freundin aus.«

»Susan?«

»Getroffen. Prachtweib. Gib mir für heute Feuerschutz, okay?« Er öffnete die Tür. »Übrigens – hat sich dein Freund wieder blicken lassen?«

»Was für ein Freund?«

»Gestern Abend. Der Typ, den du dauernd angestarrt hast.«

Unwillkürlich fuhr Donna leicht zusammen. Hatte sie sich derart auffällig benommen? »Ich bin vor dir von der Party weg – weißt du doch.«

»Ach, richtig. Na, jedenfalls – schönes Wochenende.« Er verschwand.

»Warrack macht blau?«, fragte Scott Raxlen, der sein Telefongespräch gerade beendet hatte. Donna nickte. »Na, wenn das keine gute Idee ist.« Er stand auf und reckte sich. »Ich glaube, ich haue gleichfalls nach Hause ab. Muss meine Kopfschmerzen auskurieren.«

Donna blickte sich unwillkürlich im Büro um. Guter Gott, wer blieb dann noch außer ihr? »Was ist bloß mit euch allen los? Wir veranstalten eine kleine Party, um das Ende einer erfolgreichen Kampagne zu feiern …«

»›Urväter Erbe, direkt von der Mayflower. Ein Originalkonzept für Originalamerikaner‹ …«

»Und am nächsten Morgen bricht hier alles zusammen. Rhonda kreuzt überhaupt nicht auf, Irv macht fünf Stunden früher Feierabend, und du bist drauf und dran, es ihm nachzutun.«

»Wer war der Typ?«

»Was für ein Typ?«

»Der, nach dem Warrack dich gefragt hat?«

Donna schüttelte den Kopf. »Mir ein Rätsel, wie du das schaffst. Hast du vielleicht zwei Paar Ohren?«

»Wer ist er?«

»Keine Ahnung. Wir wurden einander vorgestellt, dann verschwand er.«

»Gut so. Ich meine, Donna, kannst mir’s glauben, ist so das Beste.«

»Schieb ab nach Hause, Scott.«

Er ging zur Tür. »Sah so verdammt gut aus, wie?«

»Verschwinde, Scott.«

»Gibst mir Feuerschutz, okay?«

Sie winkte ihn hinaus. Dann wandte sie sich wieder dem Layout zu. Doch die Zeichenfeder in ihrer Hand bewegte sich nicht. Vielleicht war es das Beste, sie machte genauso blau wie die anderen. Aber nein, das ging natürlich nicht. »Warum bin ich nur so ein dummes, treues Lieschen?«, fragte sie laut in den Raum hinein. Stets bis zum – nicht selten bitteren – Ende ausharren. Außer bei Partys. Da gehörte sie meist zu den Ersten, die verschwanden.

Sie dachte an die gestrige Party zurück, die ein zufriedener Klient ausgegeben hatte. Sofort sah sie wieder das Gesicht jenes Fremden vor sich – was für ein Gesicht! Plötzlich empfand sie das Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen. Sie griff zum Telefon. »Susan Reid, bitte. Danke.« Einige Sekunden vergingen. »Oh – na, gut. Ich werde warten.« Warum auch nicht? Mit der Arbeit würde es bei ihr heute ohnehin nichts werden, so viel stand fest. Sie blickte sich im Raum um. »Einfach phantastisch«, sagte sie in den Hörer. »Ich bin hier der letzte Mohikaner. Was? Oh, Verzeihung. Ich habe nicht zu Ihnen gesprochen. Wird es noch lange dauern, bis sie frei ist? Danke.« Fast fünf Minuten vergingen, ehe Susan Reid sich meldete. »Meine Güte«, sagte Donna, »bis man endlich zu dir durchkommt. Ich warte schon seit einer kleinen Ewigkeit. Bin selbst ziemlich beschäftigt, weißt du.« Sie brach ab. Durch das große Fenster blickte sie auf die pittoreske Royal Palm Road im fashionablen Herzen des fashionablen Palm Beach. »Was? Oh, tut mir leid. Hör, Susan, ich muss fort. Ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Nein. Was? Hör doch, ich muss fort. Er ist hier. Er! Der! Dieser phantastische Mann, den ich gestern Abend kennengelernt habe. Steht draußen vor dem großen Fenster und hält etwas, das wie eine Flasche Champagner aussieht. Guter Gott, es ist eine Flasche Champagner. Und zwei Gläser. Kann’s einfach nicht glauben. Mein Herz schlägt wie verrückt. Ich muss Schluss machen. Er kommt herein. Kann’s einfach nicht glauben. Ich spreche später mit dir. Tschüss.«

Sie legte auf, und im selben Augenblick trat Victor Cressy von draußen herein.

»Hi«, sagte er beiläufig, stellte die Gläser auf ihren Schreibtisch und entkorkte die Champagnerflasche.

Der Korken knallte, und sie rief laut: »Oh!« Dann fügte sie, so lässig sie nur konnte, hinzu: »Guter Schuss.«

Er lächelte, und seine kristallklaren blauen Augen schienen an ihren gleichfalls blauen – doch dunkleren – zu haften. Er schenkte den Champagner ein (die Marke war Dom Perignon, Donna konnte nicht umhin, das zu bemerken) und reichte ihr dann eines der Gläser. Als sie miteinander anstießen, suchte Donna die unversehens aufsteigende Furcht zu unterdrücken, ihr Magen könne plötzlich »rumoren«. Schließlich war es fast Mittagszeit, und sie hatte noch nicht einmal gefrühstückt.

»Auf uns«, sagte er mit lachenden Augen. Macht er sich über mich lustig?, dachte Donna unwillkürlich.

Plötzlich spürte sie das dringende Bedürfnis zu verschwinden – auf die Toilette.

»Ich bin Victor Cressy«, sagte er, jetzt über das ganze Gesicht lächelnd.

»Ich weiß«, antwortete sie.

»Ich fühle mich geschmeichelt.« Er nahm einen großen Schluck. Donna tat es ihm nach.

Er weiß verflixt genau, wie gut ich mich an ihn erinnere, dachte sie; und sie rief sich die kurze Begegnung vom letzten Abend ins Gedächtnis zurück.

»Donna, dies ist Victor Cressy, der vermutlich beste Versicherungsagent in der nördlichen Hemisphäre.« Und schon war er wieder davon, eine Art Köder für einen hungerleidenden Fisch, der diesem dann nicht gegönnt wurde. Einen Drink in der einen Hand, ein unterzeichnetes Dokument in der anderen (Urväter Mayflower Erbe. Ein Originalkonzept für Originalamerikaner), entschwand er in der Unmenge meist ältlicher Gäste.

Und das war eigentlich alles gewesen, wie ihr mit leisem Stich bewusst wurde. Wenige kurze Worte, auf denen eine ganze Nacht aus Phantasie aufbaute. Ebenso beharrlich wie verstohlen hatte sie immer und immer wieder versucht, möglichst in seine Nähe zu gelangen. Dennoch war es nicht dazu gekommen, dass sie auch nur ein einziges weiteres Wort miteinander wechselten. Nie hatte er versucht, sich ihr zu nähern. Auch schien er auf ihre verstohlenen Blicke nicht zu reagieren. Was sie bewundern konnte, war in der Hauptsache sein sozusagen klassisches Profil – bis er dann endgültig aus ihrem Blickfeld geraten war. Als sie endlich all ihren Mut zusammenraffte und irgendwen fragte, wo er denn sei, erhielt sie zur Antwort, er habe die Party inzwischen verlassen.

Und jetzt befand er sich hier. Genau so, wie sie es sich in ihren »nächtlichen Phantasien« erträumt hatte.

Er sprach, und ihr Blick haftete an seinen Lippen. Ab und zu zuckte seine Zungenspitze hervor, um ein wenig Champagnerschaum von dem so überaus sinnlich wirkenden Mund abzulecken. Die Oberlippe war ein wenig voller als die Unterlippe, und irgendwie verlieh ihm dies das Aussehen eines verwöhnten Schülers oder Studenten aus gutem Haus. Sonderbar: Gerade das fand sie an ihm besonders attraktiv, wenn auch auf eine schmerzliche Weise – sie hätte nicht erklären können wieso. Denn was immer nach Arroganz und Hochmut aussah, hatte sie nie geschätzt.

Seine Stimme klang kraftvoll, aber nicht unbedingt herrisch. Augenscheinlich war er ein Mann, der sich und sein Leben recht gut unter Kontrolle hatte – und der genau zu wissen schien, was er wollte. Er verstand es, sich geläufig auszudrücken, bediente sich kaum irgendwelcher Klischees, besaß die Fähigkeit, ein Gespräch in die von ihm gewünschten Bahnen zu leiten. Von der Party sprach er, von der Begegnung mit ihr, Donna. Sogleich habe er sie entdeckt, behauptete er, inmitten all der Unwichtigkeiten: mit ihrem naturbraunen Haar über dem untertriebenen Fliederblau ihres Kleides. Untertriebenes Fliederblau – sein Ausdruck.

»Immer so fleißig?«, fragte er. Sie lächelte. Kaum zwei Worte hatte sie seit seinem unvermuteten Auftauchen gesprochen; hatte ihn stattdessen lieber stumm beobachtet. »Können Sie sich nicht den Rest des Tages freinehmen?«, fragte er unvermittelt. Sie blickte sich im Raum um, erhob sich dann prompt. Es war, als spreche eine fremde Stimme zu ihr: Nur immer mit der Ruhe, Donna, mach’s ihm nicht zu leicht.

Sofort stand er neben ihr. »Na, dann beeilen wir uns besser.«

In raschem Tempo folgte sie ihm zur Tür. »Weshalb eigentlich diese Eile?« Guter Gott, es war ihre eigene Stimme, die da fragte.

»Ich dachte, wir würden irgendwo gemeinsam exzellent speisen.«

»Es ist noch nicht einmal Mittag«, sagte sie, während sie schon mit den Schlüsseln hantierte, um das Büro für das Wochenende abzusperren. Zwar hatte sie für den Fall, dass irgendjemand kam, keine Notiz hinterlassen, aber was tat’s. Wer sollte schon kommen, und wer konnte schon »Feuerschutz« geben?

»Wir werden im Flugzeug lunchen.«

»Im Flugzeug?«

»Das Restaurant, in das ich Sie zum Dinner führen möchte«, erklärte er – und zögerte dann, nicht ohne einen Hauch von Behaglichkeit, während er die Tür seines hellblauen Cadillac Seville öffnete, »befindet sich in New York.«

»Ist es dies, was man umwerfend nennt?«, fragte sie, während beide wieder mit Champagnergläsern anstießen und einander in die blauen Augen blickten.

»Tut mir ehrlich leid, dass das Dinner so früh sein musste. Ich hatte vergessen, dass die mit ihren Rückflügen immer schon vor Mitternacht am Ziel sein wollen.«

»Oh, ist doch wunderschön«, beschwichtigte sie ihn. »Dinner vor achtzehn Uhr – irgendwie besonders kultiviert.« Beide lachten. »Kann gar nicht glauben, dass ich tatsächlich hier bin.« Wieder ein Lachen, diesmal sie allein. Warum bin ich nur so nervös?, dachte sie. Hotelreservierungen hatte er offenbar nicht arrangiert. Nein, sie würden die Nacht nicht miteinander verbringen. Es gab keinen Grund zu irgendwelcher Besorgnis – außer dass er keine Hotelreservierungen arrangiert hatte und sie die Nacht nicht miteinander verbringen würden.

Warum eigentlich nicht? War er während der Fahrt zum Flughafen zu dem Schluss gelangt, im Grunde sei sie für ihn gar nicht so attraktiv? Nein, ausgeschlossen. Dann hätte er ganz gewiss nicht eine weitere Flasche Dom Perignon kommen lassen.

»Und so etwas, ist das bei Ihnen üblich?«, sagte sie und machte eine vage halbkreisförmige Handbewegung. Er würde die Anspielung hoffentlich verstehen, dieses »So etwas«.

»Nur für besondere Personen«, erwiderte er und verstand es, ihr mit vier kurzen Worten zu sagen, dass sie für ihn zwar eine »Besondere« sei, jedoch längst nicht die Erste. Eine winzige und sehr geschickt eingesetzte Spitze.

»Eine ziemlich aufwendige Art, Eindruck zu schinden, oder?« Er lachte. »Das kommt auf die jeweilige Lebensphilosophie an.« Er schwieg einen Augenblick, fuhr dann fort: »Sehen Sie, manche Menschen möchten bei ihrem Tod eine Million Dollar hinterlassen. Das möchte ich auch. Allerdings eine Million Dollar Schulden.«

Sie lachte. »Gefällt mir nicht übel, Ihre Lebensphilosophie.« Sie senkte den Blick.

»Worauf starren Sie so?«, fragte er plötzlich.

»Auf Ihre Hände«, erwiderte sie, über ihre eigene Antwort überrascht.

»Warum?« In seiner Stimme klang ein Hauch von Gelächter. »Weil meine Mutter mir immer gesagt hat, man müsse auf die Hände eines Mannes schauen.«

»Warum?«, wiederholte er.

»Sie meinte, es seien ja die Hände eines Mannes, mit denen er zärtlich ist.« Verdammt noch mal, dachte sie. Wie konnte ich das nur sagen!

Auf seinem Gesicht zeigte sich ein breites Lächeln.

»Scheint eine interessante Frau zu sein, Ihre Mutter. Ich würde sie gern kennenlernen.«

Unvermittelt sah Donna das schöne Gesicht ihrer Mutter vor sich. »Sie ist tot«, sagte sie mit einem eigentümlichen Lächeln und sehr ruhiger Stimme. »Krebs.«

Über den Tisch hinweg griff er nach ihren Händen. »Erzählen Sie mir von ihr.«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«

»Warum nicht?«

Sie zuckte die Achseln. »Ich finde, das gehört nicht hierher. Viel zu ernst für ein Rendezvous. Das ist alles.«

»Mir scheint, ich habe gerade einen Denkzettel erhalten«, sagte er. Doch er machte keine Anstalten, seine Hände von ihren Händen zu lösen; auch verlosch sein Lächeln nicht.

»Oh, nein, nein. Wirklich. So war das nicht gemeint. Es ist nur – wenn ich über sie zu reden anfange, dann endet das bei mir meist mit Tränen, obwohl es nahezu zehn Jahre zurückliegt. Ich weiß, es ist albern …«

»Kommt mir keineswegs albern vor. Ich hätte Verständnis für Ihre Tränen.«

Donna schwieg. Vor sich sah sie das lächelnde Gesicht ihrer Mutter.

Er würde dir gefallen, Mom, dachte sie.

»Sie war so reizend«, begann sie. »Eine wirklich unglaubliche Frau. Mit ihr konnte ich über alles reden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr sie mir fehlt.« Sie sah ihm in die Augen, und ihr Blick hatte etwas eigentümlich Starres. Angestrengt versuchte sie, jenes innere Bild zu verdrängen, das sich über das vorherige schieben wollte. Das so gesund wirkende, lächelnde Gesicht drohte von jener maskenhaften Miene mit der durchsichtigen Haut überlagert zu werden, die sich mehr und mehr in etwas Ungeheuerliches verwandelte. Alles war verändert; das Lächeln eine Grimasse, in den Augen nur Schmerz. »Ich würde sonst etwas darum geben, wieder mit ihr sprechen zu können.«

»Was würden Sie zu ihr sagen?«

Sie hob die Augen, blickte zur Decke. Mit aller Kraft versuchte sie, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. »Ich weiß nicht.« Plötzlich lachte sie. Es war ihr gelungen, die Tränen zu unterdrücken, und jetzt sah sie nur noch sein Gesicht vor sich.

»Ich würde sie wahrscheinlich nur fragen, was ich tun soll.«

»In welcher Hinsicht?«

»In jeder Hinsicht.« Beide lachten. »Ich weiß nicht – aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, sie würde da sein, wenn ich sie brauchte, um mir bei einer Entscheidung zu helfen, selbst wenn es um etwas völlig Belangloses ging – was soll ich heute anziehen, na, und andere Lächerlichkeiten. Sie schien stets für mich bereit zu sein. Hoffentlich klingt das in Ihren Ohren nicht wie lauter Unfug.«

»Nein, klingt ganz und gar nicht wie Unfug. Aber ist das der Umstand, dem ich’s verdanke, dass ich für Sie das Dinner bestellen durfte?«

Sie blickte sich im Restaurant um. Das Licht war ausgesprochen trüb. Erst jetzt konnte Donna die Tische und Stühle in dem kleinen Raum einigermaßen erkennen. Erstaunlich, dass bereits um diese Stunde fast alles besetzt zu sein schien. »Ich habe mir gedacht, dass Sie schon wissen werden, was auf der Speisekarte das Beste ist«, erwiderte sie lächelnd. War ja wohl auch nur logisch: Ein Mann, der mehrere Flugstunden in Kauf nahm und Hunderte von Dollars dafür zahlte (um noch am selben Abend zurückzufliegen), der musste schon irgendein Lieblingsgericht haben.

»Weshalb diese präzise Anweisung – Hummer, genau siebeneinhalb Minuten gekocht?«

»Das habe ich von einem alten College-Professor gelernt. Fragen Sie mich jetzt nicht nach Einzelheiten. Aber ich sehe ihn noch deutlich vor mir, wie er da hinter seinem Pult stand und rief: ›Niemals einen Hummer länger oder kürzer als siebeneinhalb Minuten kochen.‹«

»Und aus welchem Grund?«

Victor lächelte. »Tut mir leid, aber da bin ich ganz schlicht am Arsch.«

Es war das erste Mal, dass er sich so völlig ungeniert ausdrückte, und Donna wurde davon gleichsam überrumpelt. Sie schüttelte sich vor Gelächter.

»Es drehte sich um Mathematik«, fuhr er fort, »und wahrscheinlich sprach er gerade von Präzision. Wer weiß? Ist schon so lange her. Eigentlich erinnere ich mich im Zusammenhang mit diesem Professor – von den bewussten siebeneinhalb Minuten einmal abgesehen – nur noch an eines. Wenn wir schriftliche Prüfungen hatten, schmuggelte ich unter die öden mathematischen Formeln immer ein bisschen Haiku-Lyrik aus eigener Produktion.«

Donna musterte ihn erstaunt. »Haiku-Lyrik?«

»Ja. Wissen Sie, das ist so eine japanische lyrische Kurzform, drei Zeilen mit insgesamt siebzehn Silben. Es kommt darauf an, mit Wörtern ein Bild zu schaffen, ganz als male man ein Gemälde innerhalb eines festgelegten Rahmens.«

»Warum haben Sie das getan?«

Er dachte nach, lächelte. »Bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht, um dem alten Knaben zu zeigen, dass Poesie genauso präzise sein kann wie Mathematik. Ich weiß nicht. Vielleicht einfach zu meiner Erholung.« Er hielt inne. »Warum lächeln Sie?«

»Es ist so schön, mit jemandem ein richtiges Gespräch zu führen«, sagte sie ernst. »Die meisten Männer, mit denen ich in letzter Zeit ausgegangen bin, sprechen im Grunde über gar nichts, von Haiku-Lyrik ganz zu schweigen. Mit allem, was sie sagen, scheinen sie immer gleich auf Sex loszusteuern.« Sie brach ab. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ebendies gerade selber tat, und zwar bereits zum zweiten Mal.

»Stammen Sie ursprünglich aus New York?«, fragte sie.

»Connecticut.«

»Und Ihre Familie lebt noch dort?«

»Mein Vater starb, als ich fünf war. Herzschlag.«

»Meiner auch – aber da war ich schon dreiundzwanzig. Und Ihre Mutter?«

»Tot.«

»Zwei Waisen«, sagte sie mit traurigem Lächeln. »Ich habe eine Schwester. Joan. Sie lebt in Radcliffe.«

»Ich war ein Einzelkind«, erklärte er.

Der Hummer wurde serviert, ein Riesenexemplar. Sie aßen, schwiegen; durchbrachen dieses Schweigen immer wieder durch kurze stakkatoartige Gesprächsfetzen und Gelächter.

Sie: »Sie wohnen direkt in Palm Beach?«

Er: »Ich habe ein Haus in Lantana. Sie?«

Sie: »Ein Apartment in West Palm.«

Wieder Schweigen. Wieder Champagner.

Sie: »Wie kommt’s, dass Sie ein Haus haben?« Pause. Warten mit angehaltenem Atem. »Sie sind doch nicht verheiratet, oder?« Natürlich, das musste es sein. Er war verheiratet. So erklärte sich auch, dass er noch am selben Abend zurückwollte. Verdammt noch mal! Natürlich! Er war garantiert verheiratet!

Er: »Nein, ich bin nicht verheiratet.«

Sie: »Sind Sie sicher?«

Er: »Ganz sicher.«

Wieder Schweigen. Dessert. Kaffee. Rechnung bitte.

Er: »Warum zupfen Sie so an Ihrer Haut?«

Sie: »Reine Nervosität.«

Er: »Sie sind nervös – weswegen?«

Sie: »Nur so. Das Leben.«

Viel Gelächter. Eng umschlungen fuhr man zum Flughafen. Und während des Rückflugs lehnte man sich leicht gegeneinander, halb im Schlaf. Landung auf dem Flughafen von West Palm Beach. Wenig später saßen sie in seinem Seville. In rascher Fahrt ging es zum Ozean. Dort hielten sie und lauschten auf das Dröhnen der Wogen.

War all dies Wirklichkeit? War es wirklich geschehen, geschah noch immer? Sie blickte ihm ins gutgeschnittene Gesicht. Ich könnte diesen Mann lieben, dachte sie plötzlich, während ein Gefühl von Panik in ihr aufstieg. Ich könnte diesen Mann wirklich und wahrhaftig lieben.

Zärtlichkeiten im Auto? Guter Gott, wie viele Jahre war das wohl her, sie konnte sich kaum noch erinnern. Wie hatte er eigentlich ausgesehen, ihr letzter Liebhaber im Auto? Ein knappes Dutzend weiterer war gefolgt, nicht im Auto, sondern im Bett, und bei einem oder zweien schien auch so etwas Ähnliches wie Liebe mit im Spiel gewesen zu sein. Bloß irgendwie lief die Sache jeweils ganz auf Sisyphos hinaus: mühsames Hochwälzen eines Felsbrockens zum Gipfel und anschließendes unaufhaltsames Hinabrollen in den Abgrund – dort, wo er am allertiefsten schien.

Diesmal jedoch war alles ganz anders.

Victors Lippen wirkten nicht fordernd, sondern zärtlich. Seine Küsse hatten etwas Romantisches, mit dem unbeholfenen, eher groben Geknutsche eines quasi noch Halbstarken überhaupt nicht zu vergleichen. Seine Lippen waren geöffnet, doch gab es nichts Unbeherrscht-Gieriges. Er wusste genau, wann und wie und wie viel. Der Rat ihrer Mutter erwies sich als stichhaltig – er hatte gute Hände.

»Warum hörst du auf?«, hörte sie eine Stimme fragen. Und begriff dann, dass es ihre eigene Stimme war. »Wer hat das gesagt?«, lachte sie und versuchte, es ins Scherzhafte zu wenden. Sie war überrascht: über ihre eigene Begierde, über ihren Mangel an Scheu.

»Sosehr ich den Ozean auch liebe«, erwiderte er sehr ruhig, seinen Kopf dicht an ihrem, während ihr sein Atem sacht übers Kinn strich. »Ich bin nie sehr dafür gewesen, dass man sich auf den Vordersitzen eines Autos liebt – oder auch auf den Hintersitzen.«

Überraschen konnte seine Reaktion eigentlich kaum. Eine solche Einstellung sah ihm nur allzu ähnlich, passte genau zu ihm. Und so wartete sie geduldig, bis er nach etlichen Sekunden weitersprach.

»Außerdem«, fuhr er fort, »fange ich nicht gern etwas an, das ich nicht zu Ende bringen kann.«

»Weshalb kannst du’s nicht zu Ende bringen?«, fragte sie, und wieder fühlte sie sich überrascht sowohl von dem drängenden Ton in ihrer Stimme als auch von der Enttäuschung, die sich hineinmischte. Sie lachten beide.

»Weil ich morgen schon in aller Frühe auf den Beinen sein muss«, sagte er und nahm ihre Hand, seine Finger mit ihren Fingern verschränkend.

»Du musst irgendwohin?«, fragte sie und hörte, wie eine laute Stimme in ihr sagte: »Wusste ich’s doch – war viel zu schön, um wahr zu sein. Gleich morgen früh schwirrt er ab ins schwärzeste Afrika, Friedenscorps oder irgend so was!« Diese innere Stimme war so laut und so beharrlich, dass sie kaum hörte, was er wirklich sagte. »Wo musst du hin?«, rief sie, während der Schwarze Kontinent für sie immer mehr zur fixen Idee wurde und die Stimme in ihr seine Stimme buchstäblich zu überschreien schien.

Er wiederholte, was er bereits gesagt hatte. Und er sagte es mit ruhiger Stimme, sogar mit einem leisen Lächeln. »Ins Gefängnis«, erklärte er erneut, und dann schwiegen beide.

3

Um sieben Uhr am Sonntagabend holte sie ihn vor dem Gefängnis von West Palm Beach ab. Er lächelte. Seine zweitägige Haft schien ihm nicht das Mindeste angehabt zu haben, er sah eher noch besser aus als zuvor. Ganz lässig war er gekleidet, Bluejeans und offenes Hemd. Und er wartete bereits auf sie – man hatte ihn zehn Minuten vor der Zeit auf freien Fuß gesetzt. »Wegen guter Führung«, witzelte er, während er sich auf den Beifahrersitz schwang. Sofort nahm er sie in die Arme, mit leichtem Druck nur berührten seine Lippen die ihren, doch es schien berauschend wie etwa ein Schluck Brandy.

»Also, ehrlich«, sagte sie, als sie den Zündschlüssel drehte, »ich kann das Ganze überhaupt nicht fassen.« Vor allem, wie mir das Herz gegen die Rippen schlägt, dachte sie. Rasch lenkte sie das Auto in die Mitte der Straße. Der Zufall wollte es, dass sich das Gefängnis an einer von West Palms Hauptstraßen befand, in unmittelbarer Nähe eines Gebrauchtwagenlagers. Von außen sah es aus wie eine der etwas heruntergekommenen Geschäftsfassaden, die West Palm von Palm Beach trennten – eine Grenzlinie, die mehr durch einen Geldstrom als durch den tatsächlich vorhandenen Kanal gezogen wurde. Während West Palms Atmosphäre Leben verströmte, verriet in Palm Beach nichts Benutzung oder Alter – außer vielleicht seine Bevölkerung.

»Saust du immer so flott los?«, fragte Victor beiläufig. »Dann werden deine Reifenprofile wohl bald hin sein.« Donna lächelte und konzentrierte sich. Allerdings weniger auf das Fahren als auf das schwärzliche Haargekräusel, das oben in seinem aufklaffenden fahlblauen Hemd zu sehen war.

»Nun, ich habe jedenfalls meine Lektion gelernt«, sagte er ernst und legte eine sekundenlange dramatische Pause ein. »Nie wieder werde ich ein Haltesignal überfahren.«

»Hast du mir nicht gesagt, du hättest es gar nicht überfahren?«

»Die haben das zumindest behauptet.«

»Aber mir hast du erzählt, du hättest es nicht getan – und eben deshalb lieber die zwei Tage Haft in Kauf genommen, statt für den unberechtigten Strafzettel zu zahlen. Eine recht zweifelhafte Sache, selbst wenn du unschuldig warst. Und jetzt lässt du durchblicken, du seist durchaus schuldig gewesen.«

»Gemäß Anklage schon«, räumte er mit einem Kopfnicken ein. »Aber das konnte ich doch nicht zugeben, nachdem ich so viel Wirbel gemacht hatte. Schon aus Prinzip nicht, weißt du.« Er lachte.

Sie stimmte in sein Lachen ein. Dabei war sie sich nicht einmal im Geringsten sicher, weshalb eigentlich. Irgendwie versuchte sie, innerlich mit einem Mann zurechtzukommen, der lieber eine zweitägige Haft absaß, als ein Strafmandat zu bezahlen – obschon er nun doch zugab, schuldhaft gehandelt zu haben –, und sich gleichzeitig auf irgendwelche Prinzipien berief.

Sie überquerten eine Brücke und fuhren in Richtung South Ocean Boulevard. »Wie war’s denn?«, fragte sie. »Schlimm?«

»Das kannst du mir glauben. Zwei Tage Einzelhaft.«

»Einzelhaft?«

»Außer mir war keiner da.«

»Du warst der einzige Häftling?« Er nickte. »Dann bist du also nicht vergewaltigt worden«, sagte sie – mehr Feststellung als Frage. Aber warum nur, Himmelherrgott, sprach sie dauernd von Sex?

»Ich hatte gehofft, das würden wir uns für heute Abend aufheben«, erklärte er, während sich ihre Augen trafen. »Obacht – rote Ampel!«

Sie reagierte sofort, trat so hart auf die Bremse, dass sie beide drohten, durch die Windschutzscheibe zu sausen. Dabei waren sie noch rund fünfzehn Meter von der Ampel entfernt – und kein weiteres Auto befand sich in der Nähe.

»Tut mir leid«, sagte er sofort. »Hab’s nur so aus dem Augenwinkel gesehen und mich in der Entfernung verschätzt.«

Donnas Herz raste. »Schon recht. Ich hätte den Blick nicht von der Straße wenden dürfen.«

»Bist du beleidigt, wenn ich dich bitte, mich ans Steuer zu lassen?«, fragte er plötzlich.

»Du möchtest fahren?«

»Ja – falls es dir nichts ausmacht.« Er schwieg, lächelte. »Aus irgendeinem Grunde fühle ich mich heute Abend ein wenig nervös, und wenn ich am Steuer eines Autos sitze, so beruhigt mich das für gewöhnlich.«

»Nein, es macht mir überhaupt nichts aus«, versicherte Donna nachdrücklich.

Victor stieg aus, und während er vorn um den roten Mustang herumging, glitt sie auf den Beifahrersitz.

»Schon besser«, sagte er, als er hinter dem Steuerrad saß, und sie stimmte zu. Im Nu näherte er sich über die fünfzehn oder zwanzig Meter Distanz der Ampel, die genau im Moment seiner Ankunft auf Grün umsprang. Ein gutes Zeichen, dachte sie.

Er warf ihr einen kurzen Blick zu, und die schmalen Linien um seine Augen schienen sich, so jedenfalls wollte es ihr scheinen, zu einem Lächeln zu entspannen. Seine Stimme hatte einen leisen, sanften Klang. »Nach Hause?«, fragte er und konzentrierte sich dann, ohne ihre Antwort abzuwarten, voll auf die vor ihm liegende Straße.

Donna wusste nicht recht, ob sie wachte oder träumte.

Natürlich hatte sie gehofft, ja erwartet, er werde ein guter, wenn nicht sogar hervorragender Liebhaber sein (gleichzeitig hatte sie sich in den vergangenen beiden Tagen darauf gefasst gemacht, dass genau das Gegenteil der Fall sein mochte). Aber dies war dann alles viel zu schön, um wahr zu sein – nicht einmal Träume waren so gut wie diese Wirklichkeit.

Ja, sie schien auf alles vorbereitet – und war es doch nicht. Nur, wie hätte sie damit rechnen können, dass etwas gleichsam Unvorstellbares geschah?

Noch nie hatte sie einen Liebhaber gehabt, der so darauf bedacht gewesen war, alles – wirklich alles – zu tun, um sie glücklich zu machen. Seine Hingabe (ein sonderbares Wort, wie ihr bewusst wurde, doch fand sich kein treffenderes) – seine Hingabe schien allumfassend. Einzig um ihr Glück ging es ihm. Er seinerseits verlangte von ihr nichts. Ihm genügte es, wenn er sie lächeln sah.

Sie brauchte wahrhaftig nicht zu heucheln. In einem wahren Glücksdelirium befand sie sich – bei gleichzeitiger Passivität, Entspanntheit.

Mit raschen Schritten waren sie vom Auto zu seinem Bungalow gegangen. Ein relativ großer Bungalow schien es zu sein. Er nahm sie bei der Hand und führte sie durch den Flur, vorbei an Wohn- und Speisezimmer, an der Küche. Alles wirkte sehr hübsch, sehr geschmackvoll, wie Donna sehr wohl bemerkte. Sie gelangten zum hinteren Teil des Hauses, wo sich die Schlafzimmer befanden.

Drei, wenn nicht gar vier mussten es sein, sofern die Länge des Korridors ein Anhaltspunkt dafür war. Er führte sie ins erste Zimmer, in dem sanfte Beige- und Blautöne dominierten (»Sand und Surf«, sagte er scherzend, während sie zum Doppelbett gingen und er sie zu küssen begann, zärtlich rings um den Mund).

Wortlos entkleidete er sie. Umso beredter waren seine Hände, seine Finger. Als sie dann sein Hemd aufknöpfen wollte, wich er kaum merklich zurück. »Lass nur«, sagte er, während er die Bettdecke zurückschlug und Donna sacht darauf zuschob. Nun begannen seine Finger, rasch sein Hemd aufzuknöpfen. »Lass mich alles tun.« Eigentümlich dunkel klang seine Stimme, als er dies sagte, und noch nie hatte Donna etwas gehört, das so sexy klang wie diese vier Worte.

Sie beobachtete, wie er sich das Hemd auszog. Schuhe und Socken folgten. Vielleicht hätte sie ihren Blick abwenden sollen, als er die Jeans und Shorts abstreifte. Aber sie tat es nicht. Er war der schönste Mann, den sie je gesehen hatte.

Er glitt neben sie ins Bett und nahm sie sofort in die Arme. Sanft berührten seine Lippen ihre Lippen. Sie küssten sich, endlos, wie es schien. Doch war zeitlos wohl das treffendere Wort.

Was immer er tat, es war mehr, so viel mehr, als sie sich erhofft hatte. Wie er sie berührte, anrührte, aufrührte (sie »stimulierte«, hätte es in bestimmten Büchern wohl geheißen)! Für sich hingegen verlangte er nichts. Einmal war sie im Begriff gewesen, sein Glied in ihren Mund zu nehmen; doch zog er sie zurück, zog sie ganz über sich, immer höher, bis ihre auseinandergespreizten Schenkel sich über seinem Mund befanden.

»Lass mich«, sagte sie leise – und es waren praktisch dieselben Worte, die zuvor er gebraucht hatte.

»Nein«, erwiderte er, während er, seine Hände noch an ihren Brüsten, ihren Schoß dichter an seinen Mund zog. »Ich möchte alles haben. Ich kann von dir einfach nicht genug bekommen.« Als er schließlich in sie eindrang, glaubte sie, eines weiteren Orgasmus überhaupt nicht mehr fähig zu sein. Ihr Körper war schweißgebadet, feucht klebte ihr das Haar am Schädel, sogar an der Wange. »Ich kann nicht mehr kommen«, flüsterte sie, während sie spürte, wie er mit seinen Händen den Rhythmus ihrer Hüften seinem eigenen anzupassen suchte.

»Du wirst kommen«, versicherte er. Und veränderte die Position. Jetzt kniete er, während ihre Beine, hoch in die Luft ragend, auf seinen Schultern lagen.

»Oh, mein Gott!«, rief sie, als sie spürte, wie tief er jetzt in ihr war. »Oh, mein Himmel!« Mehr und mehr geriet sie außer Atem.

Minuten später ließ er ihre Beine von seinen Schultern gleiten, sacht, ganz sacht. Seite an Seite lagen sie nun. Leise lösten sich ihre Lippen von seinem Mund. Und sie sah, dass er sie buchstäblich anstarrte.

»Würde es dich sehr überraschen«, fragte er, »wenn ich dir sage, dass ich offenbar im Begriff bin, mich in dich zu verlieben?« Sie begann zu weinen – spürte im selben Augenblick, wie sie abermals im Kommen war, und zog ihn so fest an sich, dass sie nicht mehr wusste, was ihr Körper und was sein Körper war.

Zwei Monate später beschlossen sie zu heiraten. Das war bei einem Mittagsimbiss in einem Restaurant, wo es Hamburger aller Art gab.

»Wann?«, fragte sie, als sie ihn anschließend in sein Büro zurückfuhr.

»Sobald ich alle notwendigen Arrangements getroffen habe«, erwiderte er. Plötzlich wirkte sein Körper eigentümlich angespannt.

»Was ist denn? Was hast du?«

»Tut mir leid, Honey«, sagte er, und aus seiner Stimme sprach aufrichtiges Bedauern. »Es ist nur – wenn du deine Hände so am Lenkrad hältst, werde ich immer sehr nervös.«

Sie blickte auf ihre Hände. Sie ruhten, wie sie es meist zu tun pflegten, in ziemlich lässiger Haltung am unteren Teil des Steuers.

»Weißt du«, fuhr er fort, »wenn irgendetwas Unvorhergesehenes geschieht, wenn irgendein Idiot irgendwas Idiotisches tut …, dir bliebe, so wie du die Hände hältst, nicht genügend Zeit, richtig zu reagieren. Du wärst hin.« Sofort brachte sie ihre Hände in die korrekte Position: an beiden Seiten des Lenkrads.

»Du hast recht«, sagte sie. »Ich sollte wirklich vernünftiger und vorsichtiger sein.«

Sie hielten vor seinem Büro, das sich in einem großen stuckverzierten, ganz in Kanariengelb gehaltenen Gebäude befand. Ein mittelgroßer, untersetzter Mann ging am parkenden Auto vorbei und entschwand durch die imposante Eingangstür.

»War das nicht Danny Vogel?«, fragte sie. Er nickte. »Ist dieser unsinnige Streit noch nicht beigelegt?« Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte, er hätte sich entschuldigt.«

»Hat er.« Victor stieg aus und beugte sich dann zurück. »Überlege dir, wen du einladen möchtest. Stelle eine Liste zusammen. Was mich betrifft – je weniger Leute, desto besser.«

Er begann, die Tür zu schließen. »Victor?« Er zog die Tür wieder auf und steckte seinen Kopf ins Wageninnere. »Ich liebe dich«, sagte sie.

»Ich liebe dich, Honey«, erwiderte er und ließ die Tür sacht zuschwingen.

Donna sah ihm nach, während er in der großen weißen Eingangshalle verschwand. Er blickte nicht zurück. Er schien nie zurückzublicken. In keiner Beziehung. Bei allem, was er tat, wirkte er so ungeheuer selbstbewusst. »Oh, Gott, Mutter«, hörte sie sich plötzlich selbst rufen, als ihr bewusst wurde, wie wenig sie im Grunde über diesen Mann wusste. War es mehr als das übliche »Nervenzittern«, bevor man eine Ehe einging? »Bitte, Mutter, sag mir doch, ob ich das Richtige tue?« Aber die einzige Stimme, die sie vernahm, war die aus dem Radio: zwei Uhr, Zeit für die Nachrichten.

Seit über einer Stunde saß sie da und starrte auf den Namen. Leonore Cressy. Eine Vielzahl anderer Namen, Adressen und Telefonnummern fand sich auf der Seite in dem kleinen ledergebundenen Buch; doch Donna starrte unentwegt auf diesen Namen mit der Connecticut-Adresse und entsprechender Telefonnummer: Leonore Cressy.

Er hatte ihr erklärt, eine Exfrau gebe es nicht, seine Mutter sei tot, er sei das einzige Kind gewesen. Wer also war diese Leonore Cressy? Womöglich eine Tante oder eine Kusine. Jedenfalls eine Verwandte.

Sie hob den Blick. Was sollte sie tun? Bis zur Hochzeit waren es nur noch zwei Wochen, und bisher hatte er sie eigentlich nur gebeten, ihm zwei Dinge »abzunehmen«, nämlich alles hinsichtlich der Blumen und der Fotografen zu arrangieren. Das bedeutete praktisch nicht mehr als zwei Telefonanrufe, und nun also saß sie hier und fühlte sich unversehens höchst irritiert.

Sie versuchte, sich ganz auf die vorliegende Aufgabe zu konzentrieren. Sie hatten sich für weiße und gelbe Rosen entschieden, überdies kamen Margeriten hinzu (er hatte erwähnt, dass er diese sehr mochte). Donna blickte sich im Raum um, und plötzlich war sie sehr froh, dass er die Hochzeit hier haben wollte, in diesem Haus, das bald auch ihr Heim sein würde.

Auf seiner Gästeliste standen ganze fünf Namen. Machte insgesamt zwanzig. Sie hatte sein Adressbuch hervorgesucht, nicht um darin zu spionieren, sondern um die Telefonnummer des von ihm empfohlenen Floristen zu finden. Carnation Florists, direkt unter dem Buchstaben C. Genau sieben Zeilen über »Cressy, Leonore«.

Sie hob den Telefonhörer ab und wählte.

»Carnation Florists«, meldete sich eine nasale Frauenstimme. Sie klang betont gelangweilt.