9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Willkommen in Heron´s Landing

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Sie ist sein Feind, sein Verhängnis - und seine letzte Chance auf Liebe.

Adam Danvers hat seine Frau bei einem tragischen Unfall verloren und glaubt nicht mehr an die Liebe. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf die Arbeit für das Weingut seiner Familie. Als die smarte und gutaussehende Journalistin Joy McGuire in die verschlafene Kleinstadt zieht, ändert sich das. Adam erliegt ihrem Charme, auch wenn sie ihn immer wieder provoziert. Allerdings hat er schon einmal erlebt, wie die Lüge einer Journalistin sein Leben zerstört hat. Kann er Joy trauen oder wird sein Herz erneut gebrochen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Ähnliche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.

Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team

Über das Buch

Sie ist sein Feind, sein Verhängnis - und seine letzte Chance auf Liebe.

Adam Danvers hat seine Frau bei einem tragischen Unfall verloren und glaubt nicht mehr an die Liebe. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf die Arbeit für das Weingut seiner Familie. Als die smarte und gutaussehende Journalistin Joy McGuire in die verschlafene Kleinstadt zieht, ändert sich das. Adam erliegt ihrem Charme, auch wenn sie ihn immer wieder provoziert. Allerdings hat er schon einmal erlebt, wie die Lüge einer Journalistin sein Leben zerstört hat. Kann er Joy trauen oder wird sein Herz erneut gebrochen?

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

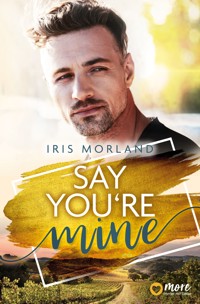

Iris Morland

Say You're Mine

Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Grußwort

Informationen zum Buch

Newsletter

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

Epilog

Impressum

Lust auf more?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

1. Kapitel

Joy McGuire sah auf den abgesplitterten Lack ihrer Nägel hinab und seufzte. Sie hatte das dumpfe Gefühl, dass der Zustand ihrer Finger wegweisend für den Rest der Woche sein würde.

Der Umzugswagen befand sich noch nicht einmal im näheren Umfeld von Heron’s Landing, und Joy hatte vergangene Nacht auf ein paar Decken und einer Jacke als Kissen schlafen müssen. Dank schmerzendem Rücken und steifem Nacken war sie nur allzu bereit, jemanden umzubringen, als man sie anrief, um ihr mitzuteilen, dass der LKW sich – erneut! – verfahren hatte und nicht vor dem Abend in der Stadt eintreffen würde.

Nun war es neun Uhr morgens. Immerhin hatte sie den Großteil ihrer Kleidung und Kosmetika mitgebracht, sodass sie frische Unterwäsche anziehen und sich das Gesicht waschen konnte. Sie hoffte bloß, dass sie in der kommenden Nacht ein Bett zum Schlafen hatte; andernfalls war sie versucht, sich ein Zimmer in dem einzigen Gasthof zu nehmen, den es in diesem Zweihundertfünfzig-Seelen-Örtchen gab.

Heron’s Landing war genau das Gegenteil von Chicago: ein typisches Städtchen im Mittleren Westen mit einer einzigen breiten Straße, an der sich kaum mehr als ein Dutzend Geschäfte und Lokale aneinanderreihten, und dem Weingut, das sich am nördlichen Ende erstreckte. Touristen schlenderten umher und fotografierten die altertümliche Architektur. Es war Anfang Juni, und der Tag versprach ziemlich warm zu werden. Zikaden zirpten in den Bäumen, und das Zwitschern von Spatzen und Zaunkönigen erfüllte die Luft.

Manchmal fragte sich Joy, ob sie bei ihrem Entschluss, hierherzuziehen, noch alle Tassen im Schrank gehabt hatte. Aber sie hatte einen Neuanfang gewollt, und wo ließ sich besser neu beginnen als an einem Ort, der gänzlich anders war als der, den man kannte? In Heron’s Landing war zwar keine Verbrechensvielfalt oder eine Drogenszene wie in Chicago zu erwarten, aber auch hier würde es Geschichten geben, und Joy freute sich darauf. Warum nicht darüber schreiben, wie ein neues Restaurant eröffnet wurde oder wie die Leute zusammenkamen, um einem älteren Einwohner dabei zu helfen, das Dach zu reparieren? Joy wollte Stabilität. Normalität. Langweile. Drama hatte sie so viel gehabt, dass es für ein ganzes Leben reichte.

Heron’s Landing also. Vorerst zumindest. Wieder fiel ihr Blick auf ihre ramponierten Nägel; sie hoffte inständig, dass es hier zumindest eine anständige Maniküre gab. Kahle Nägel waren ein Trauerspiel.

Auf ihrem Weg über die Hauptstraße fand Joy zumindest, was sie im Moment am meisten brauchte: ein Café. In einem Café gab es Kaffee – und vielleicht sogar Gebäck. Ihr Magen knurrte, und ihr wurde bewusst, dass sie seit dem gestrigen Nachmittag nichts mehr gegessen hatte. Der ausbleibende Umzugswagen hatte sie so sehr beschäftigt, dass sie keinen Gedanken an Nahrungsaufnahme verschwendet hatte. Doch nun, da ihr Körper sie an das Versäumnis erinnerte, konnte sie nur hoffen, dass der verschlafene kleine Laden namens Trudy’s nicht nur Tee und trockene Kekse servierte.

»Eine Person?« Die Bedienung lächelte ihr strahlend entgegen, und Joy nickte. Die junge Frau – Grace, laut Namensschildchen – hatte ihr Haar zu vielen Zöpfen geflochten und in einem kunstvollen Arrangement aufgesteckt, aus dem sich bereits wieder einige Zöpfchen lösten. Ihre Arbeitskleidung wirkte wahllos zusammengestellt, der Rock saß schief. Sommersprossen zierten ihren Pfirsichteint, und ihr Lächeln hätte jeder Zahncremewerbung Ehre gemacht. »Sind Sie zu Besuch?«, fragte Grace, als sie die Tafel mit der Speisenauswahl vor Joy stellte. »Unsere Pancakes sind in der Gegend übrigens berühmt.«

»Nein, ich bin gerade hergezogen. Fürs Erste jedenfalls.« Joy blickte auf die Karte, war aber plötzlich so erschöpft, dass sie sich kaum konzentrieren konnte.

Grace zog die Augenbrauen hoch. »Sie sind zugezogen? Oh. Wir hatten niemand Neues mehr hier, seit …« Sie tippte sich nachdenklich an die Lippen. »Na ja, vermutlich nicht mehr, seit ich wieder hier bin, aber ich bin ja nicht neu. Nur zurückgekehrt.«

»Warum sind Sie denn wieder zurückgekehrt?«, fragte Joy unwillkürlich. Sie war in Springfield, Illinois, aufgewachsen und nach dem College nach Chicago gezogen, hatte sich aber keiner Stadt besonders zugehörig gefühlt.

»Oh, na ja, ich war mit dem Studium fertig – Kunst –, und dummerweise ist es nicht gerade leicht, sich mit Malen oder Zeichnen seinen Lebensunterhalt zu verdienen.« Ihr Lächeln wirkte plötzlich ein wenig brüchig, als wäre sie am liebsten nicht zurückgekehrt, und schon tat es Joy leid, dass sie nachgehakt hatte.

»Das kann ich nachvollziehen. Ich schreibe, und meistens versuchen die Leute mich mit einem Schulterklopfen abzuspeisen. Ich bin übrigens Joy.«

»Sie schreiben! Da gibt es, glaube ich, niemanden sonst in der Stadt. Außer vielleicht Mrs. Jenkins, die dauernd von ihrer Idee für einen Liebesroman zu Wikingerzeiten spricht, aber das tut sie jetzt auch schon seit gut zwanzig Jahren.« Als sich die Eingangstür öffnete, blickte Grace auf. »Ich muss mich mal eben um die Leute dort kümmern, aber Terry ist für Sie da. Willkommen bei uns, Joy.«

Joy bestellte schließlich die Pancakes, die, wie sie zugeben musste, wirklich verdammt gut waren. Der Kaffee war stark und heiß, und Joy ließ sich zufrieden gegen die abgewetzten Lederpolster der Bank sinken und genoss ihr Frühstück. Es kam ihr vor, als sei sie seit Wochen nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nach der ganzen Packerei, der Auflösung ihrer Wohnung, der Fünfhundert-Meilen-Fahrt nach Süden, während der sie versucht hatte, die orientierungslosen Spediteure auf den richtigen Highway zu lotsen, und der Nacht, die sie auf dem Boden verbracht hatte, war es ein Wunder, dass sie noch aufrecht stehen konnte.

Als sie ihre Pfannkuchen gegessen hatte, überlegte sie, ob sie in ihre Wohnung zurückkehren sollte. Sie lag über Mikes Gemischtwarenladen – o ja, ein echter Gemischtwarenladen, in den Joy sich verliebt hatte, sobald sie zum ersten Mal einen Fuß hineingesetzt hatte. Aber was sollte sie in ihrer Wohnung? Es war nichts da. Sie konnte nicht auspacken, keine neuen Bücherregale zusammenbauen, sie konnte nicht einmal etwas kochen. Nachdenklich trommelte sie mit den Fingern auf der Tischplatte. Sollte sie spazieren gehen und sich den Ort ansehen? Aber bei dem Gedanken ächzten ihre Muskeln. Am liebsten hätte sie noch ein wenig geschlafen, aber in Anbetracht des akuten Bettenmangels war das keine besonders gute Idee.

Beim Thema Betten musste sie sofort an ihre alte Wohnung mit Blick auf den Lake Michigan denken. Ihr Bett war ein riesiges, nagelneues Stück mit einem Extra-Topper, einer teuren Decke und passenden Kissen gewesen. Sie hatte dafür ziemlich tief in die Tasche greifen müssen – als freiberufliche Journalistin verdiente man nicht gerade viel –, aber sie hatte schon immer von einem solchen Bett geträumt. Nicht einmal das reine Weiß des Überzugs hatte sie abschrecken können. Klar, langfristig ließ er sich unmöglich sauber halten, aber wen kümmerte es? Das Bett gehörte ihr. Und es war großartig.

Jeremy hatte sich natürlich darüber lustig gemacht. Das heißt also wohl, dass wir jetzt nicht mehr im Bett schlafen dürfen?, hatte er gesagt, als er das Möbel gesehen hatte, aber Joy hatte ihm schon kurz darauf bewiesen, wie sehr er sich geirrt hatte.

Joy biss sich auf die Lippe, als ihr beim Gedanken an Jeremy ein Schauder über den Rücken rann. Sie hatte Chicago, ihrer Wohnung, dem Lake Michigan und der ganzen Betriebsamkeit der Stadt hauptsächlich seinetwegen den Rücken gekehrt, auch wenn sie es nicht einmal sich selbst gern eingestand. Als sie herausgefunden hatte, dass er mit ihrer angeblich besten Freundin Regina fremdgegangen war, war für Joy eine Welt zusammengebrochen. Jeremy und sie waren fünf Jahre zusammen gewesen, und er war ausgerechnet mit der Frau ins Bett gegangen, die sie genauso geliebt hatte wie Jeremy. Der doppelte Betrug hatte sie zutiefst getroffen, und da Joy saubere, klare Lösungen bevorzugte, hatte sie mit beiden gebrochen.

Sie hätte sich gewünscht, dass die Sache damit endgültig erledigt gewesen wäre. Aber natürlich war die Wunde zu tief, um so schnell zu verheilen, so sehr sie auch versuchte, sie nicht zu beachten.

Kopfschüttelnd legte sie Geld auf den Tisch und stand auf. An Jeremy zu denken würde nicht dazu beitragen, ihre Stimmung zu heben. Sie hatte Chicago verlassen, um zu vergessen und noch einmal von vorne zu beginnen, und sie würde Jeremy nicht zugestehen, ihr diesen Neustart zu ruinieren.

Als sie auf die Tür zuging, trat ein Mann ein. Er war groß – mindestens einen Kopf größer als Joy –, hatte dunkles Haar und dunkle Augen und wirkte mit den starken Unterarmen, dem kantigen Kinn und dem Bartschatten … na ja, rustikal. Außerdem war er ziemlich schmutzig und hatte Blätter im Haar, und Joy war wider Willen fasziniert.

»Wann hast du denn zum letzten Mal geduscht? Hast du dich heute Morgen im Schlamm gewälzt?«, fragte Grace und stemmte die Hände in die Hüften. Dann wandte sie sich mit einem beschwörenden Blick an Joy. »Warten Sie, ich hole Ihnen ein Stück Kuchen zum Mitnehmen. Das machen wir immer so, wenn jemand neu zu uns stößt.«

Der Mann verzog das Gesicht. »Aha? Und seit wann machen wir das so?«

»Seit heute Morgen«, rief Grace, die bereits in der Küche war.

Joy musste sich zusammennehmen, um den Mann nicht anzustarren. Er war nicht im eigentlichen Sinn gut aussehend, aber auf eine sehr maskuline Art attraktiv. Sie war so sehr an Männer wie Jeremy gewöhnt, die stets wie aus dem Ei gepellt auftraten, dass sie unwillkürlich mehr über diesen Kerl wissen wollte, der das genaue Gegenteil zu sein schien.

Das redete sie sich wenigstens ein, als ihr Herzschlag sich nicht beruhigen wollte. Er war wirklich sehr groß und sehr rustikal, und seine kräftigen Unterarme …

»Ich habe Sie hier noch nie gesehen.« Der Mann hielt ihr die Hand entgegen, die im Vergleich zu seiner restlichen Erscheinung erstaunlich sauber war. »Adam Danvers.«

Joy musste den Kopf zurücklegen, um ihm ins Gesicht zu sehen. Verdammt, er war wirklich groß. Jeremy hatte Joy nur um ein paar Zentimeter überragt, aber dieser Mann wirkte beinahe schon riesig. Er füllte den Eingangsbereich des Cafés fast völlig aus und ließ alles andere in den Hintergrund treten. Sie glaubte die Wärme zu spüren, die von seinem Körper ausging, und ihre Haut begann zu prickeln.

Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ihn anstarrte, und verlegen nahm sie seine Hand. »Joy McGuire. Ich bin gerade erst in die Stadt gezogen.«

Adam zog die Augenbrauen hoch. »Eine neue Einwohnerin? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Touristen kommen viele, aber kaum einer will bleiben.«

»Tja. Ich hebe mich gern von der Masse ab.«

Er betrachtete sie von Kopf bis Fuß. »Das sieht man.«

Joy senkte befangen den Blick. Mit ihrem langen, lila gefärbten Haar, dem leuchtend bunten Nagellack und der Tätowierung auf dem Arm war sie in Chicago nicht besonders aufgefallen. Aber hier musste sie wie ein Paradiesvogel unter lauter Spatzen wirken. Nicht, dass Adam irgendetwas von einem Spatzen gehabt hätte. Er wirkte eher wie ein Falke: wachsam, vielleicht sogar listig. In seinen Augen lag etwas, das nicht nur ihren Puls beschleunigte, sondern auch ihr Reporterinnenherz berührte: Sie wollte unbedingt mehr über ihn wissen. Auf der langen Fahrt von Chicago bis hierher hatte sie sich in ein paar Tagträumereien über aufregende Kerle vom Land ergangen, aber sie hatte sich bestimmt nicht vorgestellt, gleich am ersten Tag einem zu begegnen.

»Hier, bitte schön.« Grace reichte ihr einen Styroporbehälter mit einem Stück Kuchen. »Er ist heute Morgen ganz frisch aus dem Ofen gekommen.«

Joy wusste, dass sie ihn schnell essen musste, da sie momentan keinen Kühlschrank besaß, aber Grace lächelte so fröhlich, dass sie nicht das Herz hatte, es ihr zu sagen. »Vielen Dank. Der ist bestimmt köstlich.«

»Oh, haben Sie sich einander schon vorgestellt? Das ist Adam, mein Bruder. Adam, das ist Joy. Sie schreibt.«

Adam hatte seine Hände in die hinteren Hosentaschen geschoben und stieß nun einen unbestimmten Laut aus. »Sie schreiben? Was denn?«

Joy zog mental den Kopf ein. Sie hasste diese Frage. Es war beinahe unmöglich, mit Leuten darüber zu sprechen, die branchenfremd waren, da es unweigerlich zu Befangenheiten kam, daher gab sie ihre Standardantwort. »Ich bin freiberufliche Journalistin.«

»Eine Journalistin? Das hatten wir hier bisher auch noch nie.« Adam klang nicht besonders begeistert.

»Ich schreibe hauptsächlich für Online-Magazine und News-Blogs. Es hängt immer davon ab, was für eine Story mir über den Weg läuft.«

»Sie lauern also darauf, dass etwas Schlimmes passiert, und machen dann Geld damit.«

»Adam!« Grace blickte Joy entschuldigend an. »Er ist morgens vor dem ersten Kaffee nicht zu gebrauchen. Hören Sie gar nicht hin.«

Joy dachte ohnehin nicht daran, sich einschüchtern zu lassen. Sie hatte im Laufe der Jahre schon viele unterschiedliche Reaktionen auf ihren Beruf erlebt, aber unverhohlene Ablehnung war selten. Sie war hin und her gerissen zwischen Empörung und Neugier. Was brachte jemanden zu solch einer pauschalen Äußerung? Hatte ein Reporter seinen Hund überfahren? »Nein. Ich halte die Augen nach Themen offen, die ans Licht gebracht werden müssen, und schreibe die Wahrheit darüber«, konterte sie scharf. »Haben Sie etwas gegen die Aufdeckung der Wahrheit, Mr. Danvers?«

»Wenn sie anderen schadet und nur zur eigenen Bereicherung dient, ja.«

»Und wer behauptet, dass ich es nur zur eigenen Bereicherung tue?«

Adam machte eine herablassende Geste. »Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt mit Schreiben. Sie werden wohl Ihren Vorteil davon haben.«

Joy hob das Kinn und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sind Sie immer so unhöflich zu Leuten, die sich hier niederlassen wollen? Wenn Sie das Begrüßungskomitee sind, machen Sie einen extrem miesen Job.«

»Ich bin nicht hier, um mich bei jemandem einzuschmeicheln.«

»Zwischen Schmeicheleien und sich wie ein Blödmann zu benehmen, liegt eine breite Spannweite.«

»Ich sage nur, was ich denke.«

Grace seufzte vernehmlich. »Adam, würdest du bitte die Klappe halten? Hier ist dein Kaffee–« Sie drückte ihm einen Becher in die Hand. »– und jetzt verschwinde. Und geh duschen.«

Adam nahm seinen Blick von Joy und richtete ihn auf Grace, und Joy war froh, nicht mehr Zentrum seiner schlecht gelaunten Aufmerksamkeit zu sein.

»Und du, liebe Schwester, solltest lernen, dass ein Bügeleisen eine durchaus sinnvolle Erfindung ist.« Er holte ein Handy in einer rosafarbenen Hülle aus der Tasche und gab es ihr. »Außerdem wollte ich dir das hier vorbringen. Mom hat mir geschrieben, du hättest es mal wieder zu Hause vergessen.«

»Oh. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dank dir. Ein Blödmann bist du trotzdem.« Grace trat spielerisch nach ihm, und Adam hielt abwehrend die Hände hoch.

»Bis später, Grace. Man sieht sich, Miss McGuire.« Sein Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass das kein Versuch war, höflich zu sein.

Und als er die Tür öffnete und hinaustrat, konnte sie sich nicht verkneifen, ihm hinterzubrüllen: »Und es heißt Ms., da wir schon 2016 haben, nicht mehr 1916.« Joy wandte sich zu Grace um und zog eine Augenbraue hoch. »Ist Ihr Bruder immer so entzückend zu Fremden?«

Grace schnitt eine Grimasse. »Eher ja. Er hat sich nie besonders freundlich gegeben, aber seit Carolyns Tod ist es noch schlimmer geworden.«

»Carolyn?«

»Seine Frau. Sie ist vor drei Jahren gestorben. Sie hat dafür gesorgt, dass er halbwegs verträglich war, aber jetzt …« Sie seufzte und griff sich befangen ins Haar. »Er ist einfach nicht mehr derselbe, verstehen Sie?«

Joy verstand. Oder zumindest verstand sie, wie ein gebrochenes Herz sich auf die Persönlichkeit auswirken konnte. Das hieß nicht, dass sie sein unmögliches Benehmen guthieß, aber sie hatte nun immerhin eine Erklärung dafür. »Hauptsache, er jagt mich nicht aus der Stadt, weil ich im Internet eine Story veröffentliche.«

»Falls er es versucht, werde ich ihn daran hindern. Denn Sie müssen mir erst zeigen, wie Sie Ihre Nägel machen.«

Joy lachte. »Na ja, bisher habe ich sie immer machen lassen, aber vielleicht muss ich es jetzt selbst versuchen. Einer der Nachteile, wenn man in einer Kleinstadt lebt, nehme ich an.«

»Dana macht im Salon die Nagelpflege, und ich könnte mir vorstellen, dass sie so etwas hinkriegt. Nur hat sie gerade ein Baby bekommen und ist noch eine Weile im Mutterschaftsurlaub, daher weiß ich nicht, wann Sie einen Termin bei ihr machen können.«

Ehe Joy es sich anders überlegen konnte, sagte sie: »Wie wär’s, wenn Sie irgendwann diese Woche auf einen Mädelsabend zu mir kommen? Sobald ich Möbel habe, heißt das. Ich würde mich wirklich freuen, jemand Nettes näher kennenzulernen, und wir könnten uns auch gleich die Nägel lackieren.«

»Oh, sehr gern. Dann bringe ich alles für meinen berühmten Bloody Mary mit.«

»Klingt wunderbar. Bis dann also?«

Sie verabschiedeten sich, und Joy verließ das Café. Die Sonne draußen schien so hell, dass sie ihre Augen mit der Hand beschatten musste.

Was nun? Sie konnte sich noch ein wenig umsehen, aber allein der Gedanke machte ihre Glieder bleischwer vor Erschöpfung. Sie hatte ein Nickerchen bitter nötig, aber ohne Bett würde sie vermutlich umso zerschlagener erwachen.

Mit dem Kuchen in der Hand wanderte sie die Hauptstraße entlang und blickte im Vorbeigehen in die Schaufenster. Sie gelangte an den Ortsrand und betrat einen Weg, der vermutlich zum Weingut führte. Das Laub der Bäume strahlte in einem satten Smaragdgrün, und Joy wurde bewusst, dass sie eine Ewigkeit nicht mehr so viele Farben auf einmal gesehen hatte. Chicago wurde beherrscht von den typischen Grau- und Rosttönen einer Großstadt mit viel Beton und Metall, doch diese Gegend hier schien von der Technik noch nahezu unberührt. Angeblich war die Stadt seit Kurzem ans Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen, aber darüber hinaus wirkte die Landschaft ursprünglich, ja fast jungfräulich. Joy musste lächeln. Sie hätte nicht gedacht, dass sie je an einem Ort landen würde, der in irgendeiner Hinsicht jungfräulich war, aber allein hier zu sein, ließ ihr Herz zur Ruhe kommen.

Falls sie noch Zweifel gehabt hatte, ob es richtig gewesen war, hierherzuziehen, so waren sie inmitten dieser natürlichen Schönheit wie weggeblasen.

Ihr Handy klingelte, und ein Blick aufs Display verriet ihr, dass der Anruf aus Chicago kam. In der Annahme, dass es sich um das Umzugsunternehmen handelte – hatte sich der Fahrer erneut verirrt? –, nahm sie ab. »Hallo?«

»Joy?«

Sie verharrte. Sie hätte die Stimme am anderen Ende der Leitung überall erkannt, aber es war eine, die sie nie wieder hatte hören wollen.

»Warum rufst du mich an?«

»Weil du bisher weder auf meine Bitten, mich zurückzurufen reagiert hast, noch auf meine Nachrichten. Bitte leg jetzt nicht auf, Joy.« Ihre ehemalige beste Freundin Regina klang flehend, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen.

Am liebsten hätte Joy selbst geweint. Oder Regina gesagt, sie solle sich zum Teufel scheren. »Was willst du?«, fragte sie stattdessen gepresst.

»Ich wollte mich vergewissern, dass du okay bist. Du bist sang- und klanglos in die Einöde verschwunden, und wir haben keine Ahnung, ob du gut angekommen bist und wie es um dich steht. Geht’s dir gut?«

Joy presste die Kiefer zusammen und setzte sich wieder in Bewegung, ohne auf die Bäume, die Vögel oder den Bach zu achten, der neben ihr dahinplätscherte. Reginas Stimme, die sie an all das erinnerte, was sie hatte hinter sich lassen wollen, blendete die Schönheit der Natur um sie herum aus. »Mir geht’s gut. So gut es einem eben geht, wenn der eigene Verlobte mit der besten Freundin fremdgeht. Ja, klar, mir geht’s bestens.«

Regina seufzte. »Hör zu, ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen–«

»Stimmt.«

»Aber das bedeutet nicht, dass du mir nicht trotzdem noch am Herzen liegst. Und Jeremy auch. Wir möchten wirklich, dass du glücklich bist.«

Joy stieß ein bitteres Lachen aus. Regina wünschte sich, dass sie glücklich war, nachdem sie Joys Leben zerstört hatte? »Du hast vielleicht Nerven. Was du möchtest, interessiert mich wirklich so gar nicht. Weißt du, was mich glücklich gemacht hätte? Wenn meine beste Freundin nicht mit meinem Freund geschlafen hätte.« Sie wusste, dass sie sich verbittert anhörte, aber sie hatte noch nicht mit Regina gesprochen, seit sie von der Affäre erfahren hatte, und nun kamen die Worte herausgesprudelt, als sei ein Damm gebrochen. »Also verschon mich doch bitte mit deinen Versöhnungsversuchen.«

In der Leitung breitete sich Schweigen aus. Dann: »Okay. Ich werde nicht mehr versuchen, dich zu erreichen.«

»Wie schön.«

»Bis dann, Joy.«

Joy fühlte nichts, als sie kehrtmachte und zur Main Street zurückging. Sie fühlte nichts, als sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufstieg und den ramponierten Kuchen auf das Fensterbrett stellte. Und sie fühlte noch immer nichts, als sie ihre Schuhe von den Füßen schleuderte und sich auf dem Stapel Decken auf dem Boden ausstreckte.

Doch dann füllte sich das Nichts mit etwas und barst. Die Wunde begann wieder zu bluten, und die Tränen strömten, und selbst wenn sie es gewollt hätte, wäre diese Flut nicht zu stoppen gewesen.

2. Kapitel

Adam ging durch den Weinberg des Familienguts, River’s Bend, und spürte die Last auf seinen Schultern. Die Sonne brannte herab, als er die Reihen der Rebstöcke abwanderte. Wo waren Wärme und Trockenheit gewesen, als sie sie gebraucht hatte? Nun war es zu spät: Die Menge der Knospen an den Stöcken war noch geringer als vergangenes Jahr. Weniger Knospen bedeutete weniger Trauben, und ohne genügend Trauben würde es nur wenig Wein geben.

Adam wischte sich über die Stirn. Obwohl es noch früh am Morgen war, stieg die Luftfeuchtigkeit bereits stark an. Sie würde sich vermutlich der Hundert-Prozent-Marke nähern, wie üblich für Mitte Juni. Mücken umsummten ihn, aber er nahm sie kaum wahr. Vermutlich hätte er sich besser mit einem Insektenschutzmittel eingesprüht, ehe er hergekommen war, aber was waren schon ein paar Mückenstiche? Jedes Kind, das auf dem Land in Missouri aufgewachsen war, war daran gewöhnt.

Zumindest waren die kleinen Plagegeister nicht das Problem. Die traurige Traubenmenge war es – die ausgiebigen Regenfälle im März und April hatte den Reben arg zugesetzt, viele zarte Knospen abfallen lassen und für Mehltau gesorgt. Die verbleibenden Fruchtstände würden sich zu harten grünen Rispen entwickeln, ehe Mitte August der Reifeprozess – die Véraison – begann. Wenn es nur dieses Jahr so geschehen wäre, wäre es schwierig geworden, aber keine Katastrophe. Doch vergangenes Jahr war besonders trocken gewesen, das Jahr davor dagegen besonders verregnet, und dieser Frühling hatte ihnen so massive Regenfälle beschert, dass der Fluss im Osten von Heron’s Landing über die Ufer zu treten und die Stadt zu überschwemmen gedroht hatte; Adam und seine Familie hatten für alle Fälle die Sandsäcke bereitstehen gehabt.

Adams Schläfen begannen zu pochen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Dass die Ernte jämmerlich ausfallen würde und das Weingut seit geraumer Zeit kränkelte, stand fest. Die Rezession und der Klimawandel brachten die Farmer im ganzen Land in Bedrängnis.

Er bückte sich und befingerte die kleinen Knospen, die den Frühling überstanden hatten. Die Norton-Trauben ergaben einen körperreichen Rotwein mit Beerenaromen, für den River’s Bend bekannt war. Weinfreunde aus dem ganzen Land – ja, sogar aus Übersee – hatten das Gut besucht, um ihre Weine zu verkosten. Adam erinnerte sich noch gut daran, wie er als Kind zu seinem Vater aufgeschaut hatte, der River’s Bend mit Wissen, Klugheit und Effizienz zu einer Blüte gebracht hatte, von der sein Großvater nicht einmal hätte träumen können.

Nun war Adam Besitzer und Manager, und als solcher blickte er zurück auf drei Jahre schlechter Lesen und ein Geschäft, das so sicher im Untergang begriffen war wie ein Stein, den man ins Wasser warf. Er konnte gegen das Wetter zwar nichts ausrichten, aber das half seinem Stolz leider überhaupt nicht. »Ich hätte es eigentlich noch besser machen sollen als mein Vater und dessen Vater«, erklärte er den Knospen, die sich in der leichten Brise bewegten. »Stattdessen stehe ich hier und muss mich fragen, ob der ganze Laden im nächsten Jahr noch existiert.«

Er kehrte zurück zum Haupthaus, in dem sich ein renommiertes Restaurant befand und wochentags Weinproben abgehalten wurden. Er ging durch den Hintereingang, um zu seinem Büro zu gelangen, ohne von seiner Sekretärin Kerry O’Brian oder seinem Küchenchef Jaime Martínez gesehen zu werden. Er wollte im Moment nicht reden, sondern lieber in Frieden nachdenken und überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten es geben konnte.

Doch wie das Schicksal es wollte, wartete Jaime bereits auf ihn. Der Mann kannte ihn zu gut, und Adam war versucht, seinem Freund zu sagen, er möge sich zum Teufel scheren. Jaime war mit seinen dunklen Augen, den dunklen Haaren und seinem dunklen Hautton ein echter Hingucker – so hatte Grace ihn genannt, und Adam musste ihr zustimmen, wenn auch nur insgeheim. Jaimes Eltern waren von El Salvador immigriert; Jaime war kurz nach ihrer Ankunft geboren worden.

»Und? Ist die Karte für heute schon fertig?«, fragte Adam beiläufig, während er sich an seinem Schreibtisch niederließ.

»Du tust gerade so, als ob ich dieses Weingut nicht genauso gut kenne wie du. Und, ja, mein neuer Souschef bereitet alles vor, während ich mit meinen Vorgesetzten rede.« Jaime setzte sich auf den Stuhl gegenüber und legte seine Füße auf den Tisch.

Adam zog eine Augenbraue hoch. »Ein neuer Souschef? Ich dachte, du hättest erst vor Kurzem einen neuen eingestellt. Oder hat der schon wieder gekündigt, nachdem du ihn einmal zu oft fertig gemacht hast?«

»Ich habe ihn nicht fertig gemacht; er hat nur wie alle anderen gemerkt, dass er meinen Ansprüchen nicht genügt. Was kann ich dafür, dass man diese Loser aus der Schule entlässt, ohne dass sie gelernt haben, wie man eine Kuh sachgerecht zerlegt?«

Adam hatte das dumpfe Gefühl, dass nicht viele Köche wussten, was man mit einer ganzen Kuh anstellen sollte, aber Jaime setzte wirklich hohe Erwartungen in seine Angestellten. Er selbst gab stets alles und hatte, seit er hier war, unermüdlich daran gearbeitet, aus dem kleinen Restaurant einen Gourmettempel zu machen. Adam konnte ihm nicht verübeln, dass er auch von seinen Köchen volle Hingabe verlangte.

»Bist du also gekommen, um mir mitzuteilen, dass dein neuer Koch dich wegen seelischer Grausamkeit zu verklagen droht, oder wolltest du etwas anderes?«, fragte Adam.

»Bist du morgens immer so umgänglich?«

»Wenn du mit einem Kaffee für mich ungefragt in mein Büro eingedrungen wärst, hätte vielleicht etwas daraus werden können«, antwortete Adam trocken.

Jaime zeigte ihm den Mittelfinger, lächelte aber. »Ich bin nicht dein Küchenjunge, Arschloch. Und ich wollte mit dir über die Idee sprechen, das Gut für Veranstaltungen zu öffnen. Wieder einmal. Du hast gesagt, wenn die Ernte so schlecht wird wie vergangenes Jahr, wirst du es in Erwägung ziehen. Oder hast du das bequemerweise vergessen?«

Adam wandte sich ab, schaltete seinen Computer ein und blickte in sein dunkles Abbild auf dem noch schwarzen Monitor. Nein, er hatte es nicht vergessen, und, nein, er wollte es nicht in Erwägung ziehen. Es war eine kluge Lösung, das wusste er – sie brauchten Geld und mussten etwas erwirtschaften, daher sollten sie es tun –, aber Jaime begriff nicht, dass diese Art von Geschäften auch den Herzschlag des Weinguts verändern würde.

River’s Bend war stets stolz darauf gewesen, nicht zu einer Event-Location verkommen zu sein, in der nebenbei noch Wein hergestellt wurde, und Adam sah keinen Grund, das zu ändern. Weder sein Großvater noch sein Vater hatten hier Hochzeiten organisiert, warum also sollte er es tun?

Nun gut, einmal hatten sie es versucht.

Allein bei dem Gedanken setzten sich in Adams Eingeweiden Beklemmungen fest. Bereits vor vier Jahren hatten sie nach einer weiteren Einkommensquelle für River’s Bend gesucht; Adams Vater Carl war damals noch offiziell Manager gewesen, obwohl Adam bereits einen großen Teil der Buchhaltung erledigt hatte. Carl war der Ansicht gewesen, dass sie es ausprobieren sollten; Adam und er würden es gemeinsam schon schaffen, betrunkene Bräutigame davon abzuhalten, in den Fluss zu fallen, so seine Ansicht.

»Bist du dir darüber im Klaren, was die Leute heutzutage für Hochzeitsfeiern ausgeben?«, hatte er gesagt. »Wenn wir uns nur ein winziges Stück von diesem Kuchen holen können, bringen wir unser Unternehmen schnell aus den roten Zahlen.«

Adam war sich nicht so sicher gewesen; was wussten sie, abgesehen von den unspektakulären Weinseminaren, schon von Veranstaltungsplanung? Darüber hinaus war der reibungslose Betrieb des Weinguts zeitlich herausfordernd – wie sollten sie dabei noch Hochzeiten vorbereiten? Dennoch hatte er eingewilligt; vielleicht war er ja bloß ein altmodischer Sturkopf, wie Grace ihn nannte, und die Idee würde sich als großartiger Gewinnerzeuger herausstellen.

Das hatte sie nicht getan. Vielleicht mit Ausnahme von Carl selbst war wohl kaum einer überrascht gewesen, als sie gescheitert waren – und das mit Pauken und Trompeten.

Carl hatte keine Ahnung gehabt, wie man mit nervösen, hochemotionalen Bräuten umzugehen hatte, und Organisation war nicht seine Stärke. Als der große Tag kam, war nichts so, wie die Braut es sich gewünscht hatte: Die Stühle stimmten nicht, der Läufer zum Priesterpult stimmte nicht, der Pavillon stimmte auch nicht. Sie hatten sogar statt des Red Velvet Cakes einen Schokoladenkuchen gebacken, und alles in allem lief es derart schief, dass die Braut in Tränen ausbrach und später jedem erzählte, dass River’s Bend für Hochzeiten die allerletzte Adresse war.

»Doch, ich erinnere mich«, antwortete er schließlich auf Jaimes Frage. »Hast du irgendeine fantastische Idee, wie wir es diesmal ohne Katastrophe über die Bühne bringen, oder willst du einfach nur mit mir plaudern? Du weißt, was das letzte Mal passiert ist. Es ging schief und hat uns am Ende noch Geld gekostet.«

Seufzend stellte Jaime seine Füße wieder auf den Boden. »Das habe ich nicht vergessen. Aber, schau, du weißt genauso gut wie ich, dass wir die Verluste vom letzten Jahr nicht wettmachen können. Erst die Dürre, jetzt der Regen – die Ernte wird ziemlich mies ausfallen. Du weißt das, ich weiß das, die ganze Stadt weiß das. Und nur weil es einmal nicht funktioniert hat, muss es nicht erneut so kommen – oder siehst du das anders?«

»Nein, natürlich nicht. Aber wer soll sich um all diese Veranstaltungen kümmern? Du? Ich?« Er schnaubte. »Das letzte Mal waren es Carl und ich, und das ist nicht besonders gut ausgegangen, nicht wahr? Sehe ich aus wie einer, der sich mit den Sonderwünschen aufgeregter Bräute auseinandersetzen will? Oder, schlimmer noch, mit den Brautmüttern?«

»Ich sage ja nicht, dass es leicht wird. Aber es hat immer schon Interesse an diesem Weingut als Veranstaltungsort gegeben, und es wäre sträflich, die Anfragen weiterhin abzuschmettern, nur weil es nicht gerade deine Lieblingsbeschäftigung ist. Im Übrigen dürften die meisten Leute inzwischen Becky Harris’ berüchtigte Kritik auf Yelp vergessen haben.«

Adam musste ihm widerstrebend zustimmen. Aber selbst wenn sie wieder ins Hochzeitsgeschäft einstiegen, hatten sie momentan nicht die Mittel, um jemanden einzustellen. »Es geht ja nicht nur darum, dass es nicht meine ›Lieblingsbeschäftigung‹ ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Veranstaltungsplanung. Kerry hat mit den Reservierungen fürs Restaurant und den Verkostungsterminen bereits alle Hände voll zu tun. Wir können ihr nicht auch noch Hochzeiten aufhalsen.«

Jaime stieß einen frustrierten Laut aus. »Wirst du es denn wenigstens in Erwägung ziehen?«

»Sicher. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir nicht das nötige Kleingeld dafür zur Verfügung haben.«

Dabei würde ihnen vermutlich eine Möglichkeit einfallen, wie sie doch jemanden – wenigstens als Teilzeitkraft – einstellen konnten, doch Adam war nicht bereit, den Betrieb des Weinguts ohne Widerstand zu modifizieren. Und selbst wenn sie jemanden hätten, der sich um dieses Geschäft kümmerte – wer gab ihnen die Garantie, dass es diesmal funktionieren würde? Eine weitere Niederlage würde sie wahrhaftig in Schwierigkeiten bringen.

Um das Thema zu wechseln, fragte Adam: »Was steht denn heute auf der Tageskarte?«

»Gebratener Wels mit Maisgemüse auf einem Rucolabett, dazu ein Sauvignon Blanc.«

Adam musste grinsen. »Wenn man bedenkt, dass du anfangs behauptet hast, Wels sei es nicht einmal wert, an Wildkatzen verfüttert zu werden …«

»Man kann ihn essen, wenn ich ihn zubereite.« Jaime erhob sich und blickte einen Moment auf Adam herab. »Ich weiß, dass du eine gute Gelegenheit nicht einfach verwirfst, ohne gründlich darüber nachzudenken, habe ich recht?«

Adams Telefon klingelte, und als er sah, dass es sich um Kerry handelte, sagte er: »Da muss ich rangehen. Aber ich denke darüber nach, versprochen. Ich weiß deine Ratschläge immer zu schätzen.«

Jaime nickte, und Adam nahm den Anruf entgegen.

»Kerry?«

»Mr. Danvers, hier ist jemand, der sich eine Führung über das Gut wünscht, falls Sie heute Zeit haben.«

Adam warf einen Blick auf die Uhr, dann auf den Bildschirm. Eigentlich hatte er keine Zeit, aber wollte er wirklich in seinem Büro hocken, wenn er jemandem, der sich für River’s Bend interessierte, etwas darüber erzählen konnte?