7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Reise ohne Wiederkehr. Berlin, im Frühjahr 1912: Die Schauspielerin Paula und ihre Freundin, die Kostümbildnerin Luise, stehen am Beginn einer glänzenden Theaterkarriere. Von einem Tag auf den anderen zerplatzen jedoch ihre Träume: Sie verlieren Arbeit und Wohnung. Zu allem Überfluss taucht ein gefälschter Schuldschein auf. Unerwartete Rettung bietet eine Einladung nach New York, verbunden mit zwei Erste-Klasse-Tickets für die Titanic. So lassen die Freundinnen ihr Leben in Berlin zurück und begeben an Bord des luxuriösen Schiffs. Doch die Vergangenheit holt sie auch auf der Titanic ein, denn die Vorfälle in Berlin waren keine Zufälle, sondern wurden von jemandem geplant. Und diese Person hat Paula bittere Rache geschworen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Eine Reise ohne Wiederkehr.

Berlin, im Frühjahr 1912: Die Schauspielerin Paula und ihre Freundin, die Kostümbildnerin Luise, stehen am Beginn einer glänzenden Theaterkarriere. Von einem Tag auf den anderen zerplatzen jedoch ihre Träume: Sie verlieren Arbeit und Wohnung. Zu allem Überfluss taucht ein gefälschter Schuldschein auf. Unerwartete Rettung bietet eine Einladung nach New York, verbunden mit zwei Erste-Klasse-Tickets für die Titanic.

So lassen die Freundinnen ihr Leben in Berlin zurück und begeben an Bord des luxuriösen Schiffs. Doch die Vergangenheit holt sie auch auf der Titanic ein, denn die Vorfälle in Berlin waren keine Zufälle, sondern wurden geplant. Und diese Person hat Paula bittere Rache geschworen …

Über Christiane Lind

Christiane Lind, geboren 1964, ist Sozialwissenschaftlerin und wuchs in Niedersachsen auf. Nach Zwischenstationen in Gelsenkirchen und Bremen lebt sie heute mit ihrem Ehemann und fünf Katern in Kassel. Bei atb ist ihr Roman »Die Heilerin und der Feuertod« lieferbar; 2015 erschien »Die Medica und das Teufelsmoor«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

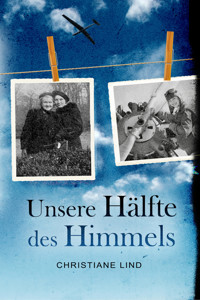

Christiane Lind

So weit uns Träume tragen

Schicksalsreise auf der Titanic

Roman

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Nachwort: Fakten, Fiktion und Hintergründe

Danksagung

Impressum

Die Handlung und die handelnden fiktiven Personen sowie deren Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Ostpreußen, 1899

»Sie wartet auf dich.« Die Tochter der Köchin lächelte. Franz konnte sie nicht leiden, weil sie stets um sein Mädchen war und ihnen nie gemeinsame Zeit allein ließ. »Ich soll dir die Augen verbinden.«

Er schaute ihr ins Gesicht. Ihr Lächeln wurde breiter. Voller Falsch, wie er fand. Eine wie sie gehörte nicht hierher. Nicht ins Herrenhaus. Was die Tochter einer Köchin sich nur vorstellte. Ging im großen Haus ein und aus, als wäre es ihr Geburtsrecht. Nur weil sein Mädchen freundlich zu ihr war, bildete sich das Köchinnenkind wer weiß was ein. Er versuchte, sie von oben herab anzuschauen, aber leider war sie einen halben Kopf größer als er.

»Wieso? Warum soll ich mir die Augen verbinden lassen? Von dir?« Franz traute dem Mädchen nicht. Domestiken muss man an ihren Platz verweisen, pflegte sein Vater zu sagen. Sonst geht die Weltordnung vor die Hunde. Die Aufgabe einer adligen Familie war es, dafür zu sorgen, dass alles so blieb, wie es war, dass alles seine Ordnung hatte. Das war hier dringend nötig: Dieser Ort brauchte jemanden, der aufräumte und für Regeln sorgte. Wenn er hier erst einmal das Sagen hätte, würde die Tochter der Köchin da bleiben, wo sie hingehörte: in der Küche.

Sie zuckte mit den Schultern. So herablassend, dass ihm heiß und kalt vor Zorn wurde. Doch noch musste er sich beherrschen. Noch musste er sich an das Leben und die Unsitten hier anpassen. Aber wenn er und sein Mädchen erst verheiratet wären, dann würde sich alles ändern. Zwölf Jahre war seine zukünftige Braut jetzt alt. Sechs Jahre musste er noch warten, bis er sie heiraten konnte. Aber das machte nichts. Warten konnte er. Wenn das Ziel wichtig war. Wenn das Ergebnis es wert war. Und sie war es auf jeden Fall wert – seine Braut.

»Zeig dich in den Ferien von deiner besten Seite«, hatte sein Vater ihm gesagt, als er ihn zum Zug brachte. Seine kalten blauen Augen hatten den Sohn gemustert, als erwarte er nur wenig von ihm. Die scharfe Adlernase schien Franz aufspießen zu wollen. »Ich will, dass ihr heiratet. So ist es abgemacht. Also zerstöre unser Vorhaben nicht.«

»Ja, Vater«, hatte er gesagt. Mit piepsender Stimme, was ihm einen verachtungsvollen Blick seines Vaters eingebracht hatte. »Ich werde dich nicht enttäuschen.«

Das eisige Schweigen, mit dem der Alte ihn bedachte, sagte mehr als jedes Wort. Franz hatte seine Hände zu Fäusten geballt und die Fingernägel in die Handfläche gebohrt. Er wollte nicht mit einer Entschuldigung herausplatzen, was sein Vater nur noch mehr als Schwäche ausgelegt hätte. Egal, was Franz sagte oder tat, es war nie richtig.

Aber dieses Mal würde er keinen Fehler machen. Dieses Mal würde er seinem Vater beweisen, dass auf ihn Verlass war, dass er ihre Zukunft sichern konnte. Das große Gut hier im Herzen Ostpreußens zu besitzen, das wünschte sich Franz‘ Vater. Wie gut, dass der Gutsherr nur ein Kind hatte. Eine Tochter. Sein Mädchen. Franz lächelte. Mit der Zunge befeuchtete er seine trockenen Lippen, was ihm einen aufmerksamen Blick des Köchinnenkinds einbrachte. Franz bemühte sich um ein Lächeln. Sie durfte nicht ahnen, was er von ihr hielt, welche Pläne er für sie hegte. Sonst würde sie es ihrer Freundin petzen, die sich sicher auf ihre Seite und gegen Franz stellen würde.

Obwohl er es zu verhindern suchte, entglitt ihm ein kleiner Seufzer. Warum nur mochte sein Mädchen ihn nicht so, wie er es verdiente? Sie ging ihm aus dem Weg, sprach bei den gemeinsamen Essen im eleganten Herrenzimmer nur wenig mit ihm. Und wenn sie das Wort an ihn richtete, dann meist mit höhnischem Unterton.

Als sie mit ihm ausritt, weil ihr Vater es ihr zu Franz‘ Leidwesen und Schande befohlen hatte, hatte sie ihn zu einem Wettrennen überredet und ihn um Längen geschlagen. Die Niederlage hatte Franz so beschämt, dass er drei Tage krank darniedergelegen hatte. Danach hatte er immer das Gefühl, dass ihre dunkelblauen Augen ihn spöttisch betrachteten, als wäre er ein Witz.

Warum also hatte sie das Köchinnenkind heute zu ihm geschickt mit dem Versprechen, ihn am Rosenbusch zu treffen? Für den ersten Kuss.

Franz‘ Herz schlug bis zum Hals. Sah ihm das andere Mädchen, das vor ihm von einem Fuß auf den anderen trat, seine Aufregung an? Ihre Augen, von einem biederen Braun wie ihr Haar, ließen nichts erkennen. Woher nahm diese Dienstbotin nur ihre verflixte Selbstsicherheit? Er fühlte sich klein unter ihrem Blick, fühlte sich schuldig, als wüsste sie, was Franz gestern aus Zorn getan hatte.

Aber das konnte nicht sein. Niemand hatte ihn sehen können. Dessen hatte Franz sich vergewissert. Und dennoch … etwas in der ausdruckslosen Miene seines Gegenübers ließ ihn zögern. Auf einmal erschien es ihm zu leicht. Zwei Wochen lang hatte sein Mädchen sich ihm verweigert, hatte ihn links liegen lassen, nur um ihm heute einen Kuss zu versprechen. Franz witterte Verrat und Täuschung.

»Ich lass mir die Augen nicht verbinden.«

»Dann eben nicht.« Die Tochter der Köchin zuckte mit den Schultern. »Mir doch egal.«

Sie drehte sich um. Schlaksig und langbeinig war sie wie eines der Fohlen, die auf den Weiden rund um das Gutshaus und die weißgetünchten Stallungen herumtollten und sich ihres Lebens freuten.

»Warte!« Einen Augenblick noch war er hin- und hergerissen, wusste nicht, ob er den Zweifeln nachgeben oder sich von seinem Wunsch, sein Mädchen zu berühren, treiben lassen sollte. »Aber erst am Stall.«

Von dort aus war es nicht mehr weit bis zu dem großen Rosenbusch, von dem der Gutsherr stundenlang schwadronieren konnte. Weil seine Ehefrau, die so gut wie nie etwas sagte, damit bereits mehrfach Preise gewonnen hatte. Bei kleineren Blumenausstellungen in der Umgebung – als ob das von Bedeutung wäre!

»Gut. Wir gehen durch die Scheune.« Das Mädchen wartete, ihren Kopf hielt sie leicht schief gelegt wie eine der Schwalben, die ihre Nester unter dem Dach der Ställe gebaut hatten. »Dann komm.«

Mit langen Schritten ging sie voran, sodass er sich sputen musste, ihr zu folgen. Seine Gedanken kreisten nur um eins: Vater wird stolz auf mich sein.

»Halt.« Die Köchinnentochter stellte sich ihm in den Weg, als er die Tür neben dem verschlossenen Scheunentor aufstoßen wollte. »Mit verbundenen Augen oder gar nicht.«

Einige Augenblicke überlegte er, sie einfach zur Seite zu stoßen, um an ihr vorbei in das Halbdunkel des Stalls zu treten. Doch immer noch klangen ihm die Worte seines Vaters im Ohr: »Enttäusch mich nicht.«

Daher gab er nach, obwohl es ihn unendlich ärgerte, vor einer Dienstbotin kapitulieren zu müssen. Aber für sein Mädchen, für seine Zukunft und für die Anerkennung seines Vaters drängte Franz den Zorn zurück. Er musste sich beugen und nickte.

Die Härchen in seinem Nacken stellten sich auf, als das Mädchen hinter ihn trat. Aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie sie einen buntgemusterten Schal aus der Tasche ihrer Schürze holte. Instinktiv rümpfte Franz die Nase. Er wollte nichts an seiner Haut spüren, das der Köchinnentochter so nahe gewesen war. Ach, was sollte es. »Stell dich nicht so an«, meinte er den harschen Bariton seines Vaters zu hören.

Stocksteif stand Franz da und ließ sich den Schal über die Augen legen. Obwohl sich der Stoff leicht und weich anfühlte, war er undurchsichtig. So sehr Franz sich bemühte, er konnte nichts sehen. Die Vorstellung, sich ganz in die Hände der Dienstbotin zu begeben, behagte ihm nicht. Aber er war ein Mann, die Hoffnung seines Vaters. Franz stieß die Luft aus.

Tief atmete er den Duft des Schals ein. Blumig und schwer. Ob er der Mutter seines Mädchens gehörte? Der Geruch war zu süßlich, als dass er zu ihr passen würde. Die Vorfreude auf den Kuss ließ ihn schaudern.

»Hier, nimm meine Hand.« Sanft spürte er eine Berührung an seinen Fingern. »Ich führe dich.«

Erstaunlich rau war ihre Hand und kühl, trotz der Sommersonne. Was Vater wohl sagen würde, wenn er Franz so sehen könnte? Mit einem buntgemusterten Frauenschal über den Augen, dirigiert von einer Dienstbotin. Alles nur, um seiner zukünftigen Braut zu gefallen. Das würde sie büßen, wenn sie erst verheiratet waren. All die kleinen Stiche, all die Beleidigungen, die Verachtung, die sie ihn hatte spüren lassen. Er notierte sie sich im Kopf, legte sie dort ab, um sie ab und zu hervorzuholen, zu polieren, damit sie glänzten und er sie nicht vergaß. Sein Mädchen ahnte nichts von den Plänen, die er für ihre gemeinsame Zukunft schmiedete.

Plötzlich blieb das Köchinnenkind stehen. So abrupt, dass Franz das Gleichgewicht verlor und gegen sie prallte. Sie schüttelte seine Hand ab und stieß ihn von sich. »Geh einfach geradeaus. Zehn Schritte.«

»Was soll das?«, begehrte er auf. »Ich bin doch kein Kind, mit dem du Blindekuh spielen kannst. Wir sind noch nicht bei den Rosen.«

Deren schweren Duft hätte er sofort erkannt. Noch waren sie in der Scheune. Panik schoss in ihm hoch und sein Herz schlug schneller. Automatisch riss er die Hände hoch, um den verdammten Schal von seinen Augen zu reißen.

»Ach, Franz, ist dir mein Kuss so wenig wert?«, erklang die Stimme seines Mädchens. »Hab ein wenig Geduld.«

Neckend und süß klang ihr Tonfall, sodass er einfach weiterging. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Nicht auszudenken, dass er vor ihr einen unfreiwilligen Kniefall machte.

»Bleib stehen.« Wenn sie wollte, konnte ihre Stimme die reinste Verlockung sein. Erneut schauderte er. Sonst klang sie immer herrisch, ein wenig von oben herab. Heute jedoch wirkte ihr Ton süßer als Honig. »Spitz die Lippen.«

Franz überlegte. War das vielleicht eine Falle, die sie sich mit ihrer Freundin erdacht hatte, um ihn zu foltern, um seine Sehnsucht nach ihr gegen ihn zu wenden? Nein, so klug und verschlagen war sein Mädchen nicht. Sie war gradlinig und ehrlich, manchmal zu ehrlich für eine Frau.

Also atmete er tief ein und schloss die Augen, obwohl sie das nicht sehen würde. So wie er sie nicht sehen konnte. Aber das machte man so, beim Küssen schloss man die Augen. Jedenfalls hatten die anderen Jungen ihm das erzählt. Die mit mehr Erfahrung. Was würden sie staunen, wenn er ihnen von seinen Sommerferien in Ostpreußen erzählte. Vom ersten Kuss … und wer konnte schon sagen, was noch alles folgen würde?

Er spitzte die Lippen und hoffte von ganzem Herzen, dass sein Gesichtsausdruck nicht allzu dümmlich wirkte.

Doch bevor er sich weiter sorgen konnte, spürte er einen fremden Mund an seinem. Seltsam rau und beinahe kratzig fühlten die fremden Lippen sich an. Ganz anders, als er es erwartet hatte. Vorsichtig streckte er die Zungenspitze vor, tastete mit ihr die seltsamen Lippen ab.

In dem Augenblick erklang schallendes Gelächter. Aus zwei Kehlen. Wie konnte sein Mädchen ihn küssen und gleichzeitig lachen? Der Gedanke fraß sich rasend schnell in das Glück des ersten Kusses. Franz zog seinen Kopf zurück und riss sich den Schal von den Augen.

Vor ihm stand die Tochter der Köchin. In ihren Armen trug sie …

Zorn und Hass übermannten ihn. So intensiv und lodernd, dass ihm Tränen in die Augen traten. Nein, das durften die beiden Mädchen auf keinen Fall sehen. Die Genugtuung würde er ihnen niemals gönnen.

Mit einem wütenden Aufschrei drehte Franz sich um und rannte davon. Lief aus dem Stall, so schnell ihn seine Füße trugen. Verfolgt vom Lachen der Mädchen, die den Moment, der der glücklichste seines Lebens hätte sein sollen, in etwas Düsteres und Hässliches verwandelt hatten.

Nur ein Gedanke beherrschte ihn: »Das wird den beiden noch leidtun. Dafür werden sie bezahlen!«

Kapitel 2

Berlin, Anfang März 1912

Weiße Rosen. Schon wieder weiße Rosen. Paula von Sablonski schob den riesigen Strauß zur Seite, der auf dem Fußboden stand und einen großen Teil ihrer Garderobe ausfüllte. Wer schickte ihr nur jeden Abend weiße Rosen? Niemand, der sie wirklich kannte. Jeder ihrer Freunde wusste, dass Paulas Lieblingsblumen Veilchen waren. Also musste es ein Unbekannter sein, jemand mit zu viel Geld und zu wenig Geschmack. Paula zuckte mit den Schultern. Davon kannte sie einige. Das schien das Los einer Schauspielerin zu sein.

Sie setzte sich vor den Spiegel und schnitt sich selbst eine Grimasse. Unter der Bühnenschminke konnte sie ihr Gesicht kaum erkennen. Nur die blauen Augen, die stets mit einem Lächeln in die Welt schauten, verrieten sie.

Dick trug Paula Nivea-Creme auf ihr Gesicht auf. Nichts war besser geeignet, um die Theaterschminke schnell und gründlich zu entfernen. Geschickt schminkte Paula sich ab und genoss das Gefühl, ihre Haut wieder zu spüren. Mit energischen Strichen zog sie die silberne Haarbürste, ein Geschenk eines Verehrers, durch die blonden Haare. Gleichzeitig ging sie im Kopf noch einmal die heutige Aufführung durch. Alles hatte gestimmt. Das Publikum hatte sie geliebt, der Text hatte sich wie von selbst gesprochen und selbst die Liebesszene, in der ihr Gegenpart sonst so gerne patzte, hatte gesessen. Blumen hatte sie sich wahrhaftig verdient. Nur keine weißen Rosen.

Etwas an den Blumen ließ Paula schaudern. Die weiße Farbe ließ die Rosen künstlich wirken. Leblos und bleich – Totenblumen. Noch nie hatte sie weiße Blumen gemocht. Wenn ihr schon jemand einen Rosenstrauß schickte, warum nicht einen rosafarbenen? Selbst Gelb hätte ihr besser gefallen.

Ein Klopfen zog sie aus ihren Gedanken. Bevor sie »Herein!« sagen konnte, wurde die Tür aufgerissen. Luise stürmte in die Garderobe, die brünetten Haare verstrubbelt, als ob sie aus einem Sturm käme und nicht aus dem Zuschauerraum. Ein fröhliches Glitzern lag in ihren braunen Augen.

»Sieben Vorhänge! Sieben Vorhänge!« Ihre Freundin klatschte begeistert in die Hände. Niemand freute sich so mit Paula über ihre Erfolge wie Luise. »Habe ich es nicht gleich gesagt? Die Rolle der Katharina ist wie geschaffen für dich.«

Paula lächelte sie an. Luise war ihre beste Freundin. Seit Kindertagen. Gemeinsam waren sie aus ihrem kleinen Heimatdorf nach Berlin gezogen, um in der pulsierenden Großstadt ihr Glück zu machen. Paula auf der Bühne, Luise als Schneiderin. Inzwischen waren beide ihren Weg gegangen, langsam und mit vielen Rückschritten. Doch dieses Jahr versprach ein großartiges zu werden, selbst wenn es Luise noch nicht gelungen war, so erfolgreich zu werden wie ihre Freundin. Luise hatte den Traum eines eigenen Modeateliers erst einmal zurückstellen müssen. Obwohl ihre Entwürfe auf Begeisterung gestoßen waren, hatte sie nicht einmal einen Arbeitsvertrag bekommen können und lebte mehr schlecht als recht von Auftragsschneiderei. Paula hatte ihr schließlich eine Anstellung als Kostümbildnerin am Theater beschafft, sodass sie beide weiter zusammen sein konnten.

»Das verdanke ich nur dem wunderbaren Kleid, das du für mich entworfen hast.« Paula drehte sich zu dem edlen Stück um, das sie sorgfältig über einen gepolsterten Bügel gehängt hatte. Luise hatte das Kostüm der Katharina in unterschiedlichen Blautönen gestaltet. Selbst die Kritiker hatten sich mit Lobeshymnen für die Gewänder der Aufführung übertroffen. »An sich mag ich die Katharina nicht. Was hat Shakespeare sich nur dabei gedacht, als er die Rolle geschrieben hat?«

Paula schüttelte sich. Katharinas Wandlung von einer starken, wenn auch biestigen Frau zu einer Gemahlin, die sich freudig dem Willen des Mannes beugte, konnte sie in keiner Weise nachvollziehen. Aber »Der Widerspenstigen Zähmung« war für das Theater ein sicheres Stück, wie der Applaus und die vielen Präsente bewiesen. Sie hingegen würde sich niemals jemandem unterordnen. Paula folgte ihrem eigenen Weg, auch wenn das bedeutete, dass ihr Vater ihr das Erbe vorenthalten würde.

»Wahrscheinlich wünschte er sich eine Ehefrau, die so brav ist wie die gezähmte Widerspenstige.« Luise grinste. Sie kannte das Stück beinahe genauso gut wie Paula, da die Schauspielerin sich immer mit ihrer Freundin vorbereitete. Luise gab einen wunderbaren Petruchio ab. »In der nächsten Saison spielst du ihr Gegenbild. Ich freue mich schon auf die Kostüme für Penthesilea.«

Paula nickte. Obwohl sie sich auch ein wenig vor der tragischen Rolle fürchtete. Bisher hatte Herr Thaler, der Dramaturg, Paula überwiegend für die leichten Rollen eingesetzt. Nun endlich hatte er ihr die große Chance gegeben. Eine tragische Heldin, eine kämpferische Frau. In wenigen Wochen würden die Proben beginnen und Paula würde erfahren, ob sie stark genug für die Amazonenkönigin war.

»Schon wieder Rosen?« Luises Miene wurde ernst. Sie ging auf den riesigen Strauß zu, schaute ihn sich genau an und schob die Blüten vorsichtig zur Seite. »Wieder keine Nachricht?«

»Ein heimlicher Verehrer«, sagte Paula leichthin, um ihre Freundin nicht zu beunruhigen. Schlimm genug, dass ihr vor den abendlichen Blumengrüßen grauste. So einen Bewunderer hatte sie bisher zum Glück noch nie gehabt – einer, der ihr teure Blumen sandte, sich aber nicht offenbarte … und das nun schon seit Wochen. »Bestimmt schüchtern. Oder verheiratet. Oder beides.«

»Doch, halt. Hier!« Luise zog ein Briefchen, ebenfalls weiß, zwischen den Rosen hervor. Es war so winzig, dass Paula es bei ihrem flüchtigen Blick auf die Blumen übersehen hatte. »Willst du es lesen?«

Paula schluckte und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. In den vergangenen Wochen hatte sie wieder und wieder überlegt, wer wohl hinter den Rosengebinden steckte, aber nun fragte sie sich, ob sie das Geheimnis wirklich lüften wollte. Sie schüttelte sich, lächelte über ihre Zimperlichkeit und streckte die Hand aus.

»Oh ja.« Paula zwinkerte ihrer Freundin zu. »Lass uns schauen, wer sich hinter den Rosen verbirgt.« Sie öffnete den Umschlag und zog ein Blatt Papier heraus. Paula faltete es auf und hob die Augenbrauen.

»Wer ist es?«, fragte Luise drängend. »Nun sag schon. Mach es nicht so spannend.«

»Nur ein seltsamer Satz.« Paula seufzte und sah kopfschüttelnd auf den Zettel. »Guten Wind für die Wellen des Lebens«, las sie laut vor.

»Was soll das denn heißen?« Luise hob ratlos die Schultern. »Keine Unterschrift? Kein Name?«

»Nichts. Diesen Brief hätte der große Unbekannte sich auch sparen können.« Paula machte eine wegwerfende Geste mit der Hand. »Aber zum Glück ist er nicht der Einzige, der mich mit Geschenken überschüttet.« Sie deutete auf den kleinen Tisch und das Sofa, die unter Blumensträußen und Päckchen versanken. Auch auf dem bequemen Sessel mit dem auffallenden Paisleymuster stapelten sich Konfektschachteln und sorgsam in buntes Seidenpapier verpackte Geschenke.

»Was ist das?« Luise hielt einen Brief hoch, edelstes Bütten mit Golddruck. »Eine Einladung für die grandiose Katharina vielleicht? In ein edles Restaurant? Ins Varieté? Zu einem Abendessen zu zweit?«

»Wer weiß? Mach ihn einfach auf.« Paula zuckte mit den Schultern. Sicher freute sie sich über die vielen Aufmerksamkeiten, aber manchmal wünschte sie sich, dass ihre Verehrer etwas praktischer veranlagt wären. Was sollte eine Schauspielerin mit tonnenweise Pralinen und Konfekt anfangen? Schließlich musste sie auf ihre Figur achten. Und so wunderbar die Blütenpracht auch aussah und die Garderobe mit ihrem Duft erfüllte, Blumen verwelkten – leider viel zu schnell. Was sie brauchte, waren Kleider und Geld für Essen und Miete. Denn das Theater ging davon aus, dass der Applaus das Brot des Künstlers war, und zahlte nur geringe Gagen. Luise und Paula mussten jeden Pfennig umdrehen und waren weit von dem glamourösen Leben in der Großstadt entfernt, das sie sich mit dem Umzug nach Berlin erhofft hatten.

»Es ist von deinem Cowboy«, sagte Luise. »Er hat dich nicht vergessen.«

»Bitte lies vor.« Paula lächelte. Ihr Cowboy. Percy Swift. Ein Verehrer aus Amerika, der sie am liebsten mit übers Meer genommen hätte. Ein verrückter Mann mit einem großen Herzen. Luise und sie verdankten ihm einige wundervolle Abende mit sehr gutem Essen. Paula hatte es sehr bedauert, als Percy seinen Aufenthalt in Berlin beendet hatte und in die USA zurückgereist war. »Was schreibt er?«

»Meine liebe, hochverehrte Frau Paula«, deklamierte Luise und kicherte. »Wer schreibt denn so etwas?«

»Mach’s nicht so spannend.« Paula vermisste Percy. Seine unaufdringliche Art, um sie zu werben. Seine natürliche Freundlichkeit. Ganz zu schweigen von den guten Steaks, mit denen er Luise und sie beglückt hatte. Sie drohte Luise scherzhaft mit dem Finger. »Sonst lese ich das Schreiben allein.«

»Meine liebe, hochverehrte Frau Paula«, wiederholte Luise, »vielleicht kann ich Sie und Ihre verehrte Freundin – nicht hochverehrt, der Schnösel – mit dieser kleinen Aufmerksamkeit zu einem Besuch in meiner schönen Heimat überreden. Es grüßt Sie überaus herzlich Ihr Percy Swift.«

»Ein netter Mann.« Paula lächelte. Leider war Percy viel zu nett, um mehr als ein Freund zu werden. Ehrlich, wie es ihre Natur war, hatte Paula dem Amerikaner schon frühzeitig zu verstehen gegeben, dass aus ihnen nie ein Paar werden würde. Percy Swift hatte dennoch die Hoffnung nicht aufgeben wollen und sie zum Abschied wiederholt in die USA eingeladen. »Was hat er uns geschickt?«

Luise schüttelte etwas aus dem Briefumschlag. Sie bekam große Augen und pfiff undamenhaft durch die Zähne. »Er hat dir ein Ticket für eine Schiffspassage mitgeschickt. Nach New York.« Luise starrte immer noch auf das Papier und klang ganz ehrfürchtig. »Davon könnten wir Monate leben. Gut leben!«

»Zeig her. Bitte.« Jetzt war Paulas Neugierde geweckt. Sie nahm Luise die Schiffskarte aus der Hand und blinzelte. Sie musste sich verlesen haben. Wer würde so viel Geld für eine Schiffsreise ausgeben? Davon könnte man wirklich Monate leben. »Eine Fahrt auf der Titanic. Hm, Titanic. Der Name kommt mir bekannt vor. Was Percy sich nur denkt? Als ob wir hier so mir nichts, dir nichts alles liegen lassen könnten.«

»Er gibt die Hoffnung nicht auf. So sind sie, die Cowboys.« Luise verdrehte schwärmerisch-spöttisch die Augen. »Und du musst ja nicht ewig in Amerika bleiben. Wann soll es denn losgehen?«

»Im April.« Paula schüttelte den Kopf. »Immerhin ist die Saison dann vorbei. Wir können es uns ja überlegen. Oder die Karte verkaufen.«

»Das könnte uns über den Frühling helfen.« Luise nickte bedeutungsschwer. »Und wieso wir? Es ist ja nett, dass du an mich denkst. Willst du mich als blinden Passagier an Bord schmuggeln?«

»Gründlich lesen hilft.« Paula deutete auf das Billett. »Es ist auf unsere Namen ausgestellt. You and me, my dear. In America.«

Luises Augen wurden noch größer und sie hielt fassungslos die Hand vor den Mund.

»Oh, Paula. Amerika.« Luises Augen glänzten. »Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das hat jedenfalls Nick Carter gesagt.«

»Du möchtest ja nur Ethel King, der weibliche Sherlock Holmes, sein«, zog Paula ihre Freundin auf. Luise verschlang jede Detektivgeschichte, derer sie habhaft werden konnte. »Ich fürchte nur, Amerika ist nicht so, wie wir uns das vorstellen.«

Bevor Luise antworten konnte, klopfte es erneut an der Garderobentür.

Kapitel 3

Berlin, Anfang März 1912

»Herein!«, rief Paula, stand auf und zog sich einen Morgenmantel über. Schließlich war es bereits mehr als einmal vorgekommen, dass ein Verehrer sich nicht hatte aufhalten lassen und einfach in ihre Garderobe eingedrungen war. Ihr Blick fiel auf die weißen Rosen und sie fröstelte.

Doch es war Frau Stratmann, die Garderobiere und gute Seele des Theaters. Die zierliche Dame mit dem eisengrauen Pagenkopf war seit den ersten Tagen des Theaters dabei. Lange Zeit hatte sie als Souffleuse gearbeitet und wechselte dann, als ihre Augen zu schlecht geworden waren, um den Text lesen zu können, in die Garderobe. Hier saß sie nun, Abend für Abend, und strickte Schals, Pullover und Westen, die sie großzügig an die Schauspieler und Bühnenarbeiter verschenkte. Von Anfang an hatte Frau Stratmann Paula und Luise unter ihre Fittiche genommen und kümmerte sich um die beiden, als ob sie ihre Töchter wären. Der alten Dame verdankte Paula ihr Wissen darüber, was hinter den Kulissen vorging und was seit Gründung des kleinen Theaters so alles geschehen war.

»Paula, hier ist dein Liebling. Er war heute Abend wirklich brav.« Frau Stratmann hielt das Körbchen mit Valentino hoch. Wie zur Bestätigung öffnete das Hündchen ein Auge, sah Paula verschlafen an und gähnte.

Paula lächelte, stand auf und nahm Frau Stratmann das Körbchen ab. Sie stellte es auf den Fußboden, möglichst weit entfernt von allem, was das Interesse des Hündchens erregen könnte. Denn wenn Valentino erst einmal angefangen hatte, etwas als für ihn geeignet zu erachten, gab er so schnell nicht auf.

»Na, mein Kleiner, hast du auch nichts angestellt?« Mit Grausen dachte Paula an die vergangene Woche, als Valentino den Fuchspelz einer Bürgersgattin in der Garderobe entdeckt hatte. Bevor Frau Stratmann hatte eingreifen können, hatte das Hündchen den Pelz gejagt, zur Strecke gebracht und zerkaut. Woher hätte Valentino auch wissen sollen, dass seine Beute ein Weihnachtsgeschenk des Ehemanns gewesen war? Paula hatte einen ihrer drei verbliebenen Ringe zu Geld machen müssen, um der empörten Dame einen neuen Fuchspelz zu kaufen. Obwohl Paula der Frau lieber gesagt hätte, was sie von Menschen hielt, die sich ein totes Tier um die Schultern legten. »Vielleicht reicht ihm ja sein letzter Jagderfolg.«

Wie aufs Stichwort hüpfte Valentino aus dem Körbchen und sprang auf den Sessel. Zielsicher suchte er sich das schönste Päckchen aus und zerrte an der Schleife. Luise war schneller als Paula und nahm dem Hündchen mit einer schnellen Bewegung seine Beute ab. Valentino legte den Kopf schief und sah sie bettelnd an, aber Luise schüttelte nur den Kopf. Da drehte das Hündchen sich um und schnappte sich ein anderes Paket.

»Lass ihn.« Paula winkte ab, als Luise erneut eingreifen wollte. Valentino davon abzubringen, das Geschenkpapier zu zerfetzen, war eine Sisyphusarbeit. So klein der wuschelige Hund war, von seiner Sturheit konnte sich jede Dogge eine Scheibe abschneiden. »Solange er damit beschäftigt ist, wirft er wenigstens keine Vasen um oder kämpft gegen Kostüme.«

»Er ist halt noch ein Kind.« Frau Stratmann hatte Valentino in ihr Herz geschlossen und verteidigte dessen Eskapaden selbst Paula gegenüber. »Der spielt doch nur.«

Luise und Paula wechselten einen Blick. Sie konnten Arien darüber singen, was Valentino schon alles zerstört hatte. Es gab Augenblicke, in denen Paula bereute, dass sie das kleine, weiße Fellbündel gerettet hatte. Bei einem Spaziergang an einem der Spreekanäle hatten sie einen Mann beobachtet, der einen Sack ins Wasser hatte werfen wollen. Hätte der Beutel sich nicht in dem Moment bewegt, wäre Paula sicher weitergegangen. So jedoch hatte sie dem Mann ein paar Pfennige gegeben und dafür einen stinkenden Sack erhalten. Anstatt der Kätzchen, die Paula erwartet hatte, war ihr ein Hundebaby entgegengesprungen.

Paula hatte den Kleinen Valentino getauft und wider besseres Wissen behalten. Nun fürchtete sie jeden Tag, dass ihre Vermieterin das Hündchen entdeckte. Haustiere waren in ihrem ordentlichen Haus, wie die Vermieterin Frau Lörkner es nannte, nicht erlaubt. Wie so vieles nicht erlaubt war. Aber Paula und Luise waren froh gewesen, eine nicht zu teure Wohnung zu finden, und bemühten sich, den Anforderungen ihrer Vermieterin gerecht zu werden. Hauswoche, Ruhe nach zehn Uhr abends, selbstverständlich kein Herrenbesuch – alle Regeln hielten Paula und Luise brav ein. Dennoch waren sie Frau Lörkner ein stetiger Anlass für Beschwerden und Drohungen, ihnen den Mietvertrag zu kündigen. Und dann noch Valentino, der Zerstörer, der allerdings klug genug war, niemals zu bellen, wenn die Vermieterin in der Nähe war.

»Vielen, vielen Dank, liebe Frau Stratmann.« Paula stand auf und zog Valentino sanft von den Geschenken weg. »Was würden Valentino und ich nur ohne Sie machen? Kann ich Ihnen mit Pralinen oder Blumen eine kleine Freude machen?« Sie deutete auf Sessel und Tischchen.

»Ach, behalten Sie die Sachen mal.« Frau Stratmann betrachtete die Geschenke mit sehnsüchtigem Blick, aber machte eine abwehrende Geste mit der Hand. »Das haben Sie sich schließlich verdient.«

Paula lächelte. Jeden Abend spielten sie dieses Spiel. Paula bot Frau Stratmann von den Präsenten an, die Garderobiere lehnte ab und suchte sich schließlich etwas aus. Meist Schokolade. »Für meine Enkel. Die Kleinen kriegen so etwas Feines ja sonst nicht.«

»Bedienen Sie sich ruhig großzügig«, sagte Paula und schloss in ihrer Geste alles an Blumen, Schokolade und Päckchen ein, was sich in der Garderobe angesammelt hatte. »Jetzt beginnt für uns alle die Fastenzeit. Keine Vorstellung, keine Verehrer.«

»Aber in der nächsten Spielzeit, da werden Sie doch richtig Furore machen. Mit der Amazonenkönigin.« Frau Stratmann glaubte fest an Paula und ließ keine Gelegenheit aus, ihre Meinung kundzutun. »Hat ja lange genug gedauert, bis der Herr Thaler sich endlich durchringen konnte, Ihnen mal was Ordentliches zu geben.«

Bevor Paula antworten konnte, steckte Hedwig, eine Schauspielkollegin, ihren Kopf zur Garderobentür herein. »Paula, Liebes. Luise, mein Schatz. Wir wollen den letzten Vorhang feiern. Seid ihr dabei?«

Paula wechselte einen Blick mit Luise. Die nickte.

»Gerne.« Paula deutete auf das Durcheinander in ihrer Garderobe. »Wir müssen noch ein bisschen aufräumen und kommen dann nach. Wo treffen wir uns?«

»Wie immer. In der Destille.« Hedwig winkte zum Abschied und schlug die Tür hinter sich zu. Paula hörte ihre hohen Absätze über das Linoleum des Flurs klappern.

»Frau Stratmann, bitte, nehmen Sie sich ruhig so viele Blumen und Pralinen mit, wie Sie brauchen können.« Paula verschwand hinter dem Paravent, um sich umzuziehen. »Luise, hilfst du mir bitte mit dem Korsett?«

******

»Ich kann es kaum erwarten, dass die Proben für Penthesilea endlich beginnen.« Paula schüttelte den Kopf, dass die blonden Haare flogen. Zu fünft saßen sie an ihrem Stammtisch und sprachen über die heutige Aufführung und das, was in der kommenden Spielzeit auf dem Programm stand. Ihre Freunde hatten ebenso wie Paula bedeutende Rollen im neuen Stück erhalten. Dementsprechend groß waren Spannung und Ungeduld. »Ich fürchte immer, dass der Thaler sich alles noch anders überlegt.«

»Niemals. Das kann er uns nicht antun.« Robert strich sich mit einer gezierten Geste durch die Haare. »Ich habe mich sogar blondieren lassen, damit ich den passenden Achill geben kann.«

Lautes Gelächter antwortete ihm.

»Du hast dich blondieren lassen, damit die Scheinwerfer einen Strahlenkranz um deinen Kopf werfen«, sagte Oskar spöttisch und fuhr Robert durch die sorgfältig gelegte Frisur. »Geh lieber in den Gymnastikraum. Wenn Luise dir ein Griechenkostüm mit nackten Beinen verpasst, solltest du sportlich gestählt aussehen.« Oskar zwinkerte Luise zu.

»Luise!« Robert legte ihr eine Hand auf den Unterarm und klimperte mit den Augen. »Luise, du wirst mir ein vorteilhaftes Gewand auf den Leib schneidern, nicht wahr?«

»Lass dich überraschen.« Luise lächelte geheimnisvoll und zwinkerte Oskar ebenfalls zu. Paula kannte die Entwürfe für die Kostüme und war sich sicher, dass sie Robert gefallen würden, aber er sollte ruhig noch etwas zittern und sich überlegen, was ihn wohl erwartete. »Ich werde deine kleinen Schwächen schon kaschieren.«

»Ich – Schwächen?« Robert legte eine Hand an die Wange und stellte sich erschüttert. »Willst du etwa behaupten, dass mein Körper nicht Adonis gleicht?«

»Adonis nach dem Genuss von zu vielen Schokotörtchen und Petit Fours«, warf Hedwig trocken ein und zog sich damit Roberts gespielten Zorn zu.

Während ihre Freunde weiter miteinander alberten, zog Hedwig Paula etwas zur Seite.

»Hast du heute wieder Rosen bekommen?«, fragte sie mit besorgter Miene. Hedwig war neben Luise die Einzige, der Paula von den unerwünschten Präsenten berichtet hatte. Etwas an den Blumengrüßen war ihr unheimlich, was sie jedoch nicht an die große Glocke hängen wollte. »Ich kenne jemanden von der Kriminalpolizei. Soll ich mit ihm reden?«

Paula überlegte. Wollte sie wirklich jemanden von außen in die ganze Geschichte hineinziehen?

»Danke. Vielen Dank. Aber«, lächelnd wehrte Paula ab, »jetzt wird er ja Ruhe geben müssen. Und vielleicht gibt er auf, nachdem er mich als blutrünstige Amazonenkönigin gesehen hat.«

»Gut. Deine Entscheidung.« Hedwig wiegte den Kopf von einer Seite zur anderen und wirkte immer noch etwas besorgt. »Aber falls er dich weiter belästigt, zögere nicht, um Hilfe zu bitten. Das ist keine Schwäche, weißt du.«

Dankbar griff Paula nach der Hand der Kollegin und drückte sie. Es war schön zu wissen, dass sie so gute Freunde am Theater gefunden hatte.

»Ihr habt Karten für die Titanic?«, erklang Roberts Stimme so laut, dass Paula und Hedwig sich ihm zuwandten. »Und ihr wollt sie nicht nutzen? Ich würde mein Erstgeborenes für einen Platz auf dem Schiff geben.«

»Welches Erstgeborene?«, spottete Oskar. Je näher das kommende Stück rückte, desto mehr erinnerte er Paula an den listenreichen und frechen Odysseus, den er spielen sollte. »Wisst ihr nicht, was für ein wunderbares Schiff das ist? Selbst in der dritten Klasse soll die Titanic besser ausgestattet sein als manch anderer Passagierdampfer in der ersten.«

»Wir haben sogar Karten für die erste Klasse bekommen.« Paula hob entschuldigend die Schultern. Ihre Freunde starrten sie aus großen Augen fragend an. »Aber was sollen wir in New York?«

»NEW YORK?« Roberts Stimme überschlug sich vor Aufregung. Er sprang auf und deutete mit dem Zeigefinger auf Paula. »Du fragst mich doch nicht allen Ernstes, was man in New York soll! Ich würde Hedwigs Erstgeborenen für die Chance geben, New York zu sehen. Weißt du, wie undankbar du bist?« Robert schüttelte den Kopf und setzte sich wieder. Mit großer Geste legte er die Hand aufs Herz und seufzte.

»New York ohne Geld ist genauso trist wie Berlin ohne Geld«, antwortete Luise und lächelte ein wenig schief. »Wir könnten uns nicht einmal die Fahrt zum Hafen leisten. Paulas großzügiger Verehrer hat leider nicht daran gedacht, dass Berlin keinen Hafen für Luxusdampfer hat.«

»Aber toll wäre es schon. Etwas, von dem ihr noch euren Enkelkindern und Urenkelkindern erzählen könntet.« Oskars Augen leuchteten voller Sehnsucht. »So eine Gelegenheit bekommt man nicht oft.«

»Warum sollte ich Berlin verlassen wollen?«, sagte Paula leichthin. Nachdem sie die Worte ausgesprochen hatte, merkte sie erst, wie wahr diese sich anfühlten. »Es ist die beste Stadt der Welt. Ich habe den tollsten Arbeitsplatz der Welt und die allerliebsten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Das kann mir die Titanic alles nicht bieten, oder?«

»Wohl wahr! Wohl wahr!« Oskar erhob sein Glas. »Auf uns und auf die nächste Spielzeit. Möge die Amazonenkönigin uns allen Glück bringen!«

»Auf uns!« Die Gläser klirrten aneinander und standen für eine goldene Zukunft.

»Toi! Toi! Toi!« Paula klopfte auf das Holz des einfachen Tisches. »Nur nichts beschwören.«

Aber was sollte schon schiefgehen, fragte sie sich und schüttelte den Kopf darüber, dass sie fast genauso abergläubisch war wie alle anderen am Theater.

Kapitel 4

Berlin, Mitte März 1912

»Was machen Sie denn schon so früh hier?« Frau Stratmann nickte Paula zu. An den spielfreien Tagen arbeitete die Garderobiere als Pförtnerin und saß auch heute strickend in der Loge. »Mögen Sie die Farben?« Sie hielt einen Schal hoch, in den sie alle Regenbogenfarben einfließen ließ.

»Oh ja.« Paula nickte. »Das Richtige für einen trüben Herbsttag. Damit bekommt man sicher gute Laune.«

»Wo haben Sie denn Valentino gelassen?« Frau Stratmann erhob sich halb und sah nach unten. »Geht es dem Kleinen nicht gut?«

»Nein, nein. Valentino geht es prima. Aber er bleibt heute bei Luise«, beruhigte Paula sie. Sie hatte überlegt, den Hund mitzunehmen, um Frau Stratmann eine Freude zu bereiten, aber Valentino hatte sich umgedreht, als Paula ihm die Leine gezeigt hatte, und schnarchend weitergeschlafen. »Ich wollte nur ein bisschen aufräumen. Alles von der Katharina verstauen, damit Platz für das Neue ist.«

Schließlich hatte sie bereits eine Woche untätig zu Hause gesessen, den Zoo besucht, sich die Nase an der Auslage der eleganten Modegeschäfte auf dem Kürfürstendamm platt gedrückt und mit Luise ein Stück Kuchen im Café Kranzler geteilt. Jetzt war es nach Paulas Meinung genug mit der Freizeit und sie vermisste das Theater, vermisste den typischen Bühnengeruch von Puder, Make-up, Holz und Putzmittel.

»Da kann sich manch einer eine Scheibe von abschneiden.« Frau Stratmann nickte bedeutungsschwer und wandte sich wieder dem Schal zu, der unter ihren flinken Händen wuchs. »Ach so. Wo Sie schon hier sind, hier ist ein Brief von Herrn Thaler. Den sollte ich gestern schon losschicken, aber ich hab’s vergessen. Macht ja nix.«

»Danke schön.« Paula nahm den weißen Umschlag entgegen. Vom Dramaturgen. Was mochte er von ihr wollen? Sie erinnerte sich nicht, in den zwei Jahren ihrer Anstellung jemals einen Brief von ihm bekommen zu haben.

»Vielleicht spendiert er Ihnen mehr Geld.« Frau Stratmann sah auf. Ihre Stricknadeln klapperten weiter. »Verdient haben Sie es auf jeden Fall. Bei den vielen Geschenken, die es immer gibt. Danke lassen die Kleinen sagen.«

»Grüßen Sie alle von mir. Ich muss mich sputen.« Paula winkte Frau Stratmann zu und öffnete im Gehen den Briefumschlag. Ein einfacher weißer Zettel flatterte heraus.

Liebes Fräulein von Sablonski,

bitte beehren Sie mich so bald wie möglich mit Ihrer Anwesenheit.

Es verbleibt mit freundlichen Grüßen

Ihr Waldemar Thaler

Was mochte das zu bedeuten haben? So förmlich war Herr Thaler immer, aber dennoch … Paula beschloss, sofort ihr Glück beim Dramaturgen zu versuchen. Sie war einfach zu neugierig, was er ihr zu sagen hatte. Auf eine Erhöhung ihrer Gage allerdings wagte sie nicht zu hoffen. Oft genug hatte Herr Thaler den Schauspielern zu verstehen gegeben, dass es dem Theater nicht gut ging.

Der Geruch nach frischem Bohnerwachs stach ihr in die Nase, als sie die Treppe zu den kleinen Büroräumen hinaufeilte. Vor der Tür holte sie erst einmal tief Luft, damit sie nicht zu aufgeregt wirkte.

»Guten Tag. Ist Herr Thaler da?«, begrüßte Paula die Sekretärin des Dramaturgen. »Er möchte mich sprechen.«

Sie bemühte sich um ein Lächeln, aber der ernsthaft blickenden Frau in dem Pepitakostüm gelang es immer, Paula zu verunsichern. Es musste an ihrer geraden Haltung liegen oder an den kühlen grauen Augen unter tiefroten Haaren.

»Haben Sie einen Termin?« Die Frau blickte sie über den Rand der Brille streng an. Paula schluckte. Wie nahezu alle Schauspieler fürchtete sie sich vor der Vorzimmerdame des Dramaturgen, die den Spitznamen »die Drachin« nicht zu Unrecht trug. Inzwischen konnte sich kaum noch jemand an den wirklichen Namen der Sekretärin erinnern und man musste aufpassen, dass man sie nicht mit ihrem Spitznamen ansprach. An der Drachin kam man nur vorbei, wenn es eine ausdrückliche Einladung von Herrn Thaler gab.

»Nein, aber dieses Schreiben.« Paula holte den Brief hervor, entfaltete ihn und strich das Papier glatt, bevor sie es der Drachin reichte. »Herr Thaler möchte mich so schnell wie möglich sehen.«

Die Drachin studierte den Zettel, als ob Paula ihr ein umfangreiches Dokument überreicht hätte. Dann stieß die Sekretärin einen Seufzer aus.

»Warten Sie hier.« Mit der Hand wedelte die Drachin in Richtung des Besucherstuhls, ein unbequemes Stück aus Holz, das Paula von ihren wenigen Gesprächen mit dem Dramaturgen kannte und fürchtete. »Ich werde fragen, ob er Zeit für Sie hat.« Sie stand auf und bewegte sich langsam auf das Büro des Dramaturgen zu. Jede Geste zeigte deutlich, wie wenig sie davon hielt, für eine Schauspielerin tätig werden zu müssen.

Nach einer Weile, während der Paula auf dem unbequemen Stuhl hin und her gerutscht war, ohne eine angenehme Sitzposition finden zu können, kehrte die Drachin zurück.

»Sie können gleich rein«, sagte die Sekretärin und musterte Paula mit einem Ausdruck, der nichts Gutes verhieß.

Als hätte sie den Basiliskenblick nicht wahrgenommen, lächelte Paula und öffnete die Tür zum Allerheiligsten. Der Dramaturg saß hinter einem riesigen, dunklen Eichenschreibtisch, was seine zierliche Gestalt noch winziger wirken ließ. Wie jeden Tag trug er einen schwarzen Anzug und einen schwarzen Rollkragenpullover. Sein bleiches Gesicht wirkte durch die starke Farbe seiner Kleidung stets etwas kränklich. Die wenigen grauen Haare, die Herr Thaler sich über die sich ausbreitende Glatze kämmte, wirkten von Monat zu Monat farbloser, so als zögen Sorgen alle Farbe aus dem Mann. Eine runde Brille verlieh ihm ein eulenartiges Aussehen.

»Guten Tag, Herr Thaler.« Paula nahm nach Aufforderung Platz in einem der gewaltigen Sessel, die der Dramaturg für Besucher vorgesehen hatte. »Sie wollten mich sprechen.«

»Liebes Fräulein Paula«, begann Herr Thaler und brach dann unvermutet ab.

Das Schweigen hing zwischen ihnen und ließ alle anderen Geräusche, wie das Ticken der gewaltigen Standuhr, umso lauter wirken. Herr Thaler sah Paula nur an. Sie starrte zurück und wartete, dass er seinen Satz beendete. Endlich hielt sie das Schweigen und die Spannung nicht mehr aus.

»Geht es um die Penthesilea?«

Herr Thaler blinzelte sie kurzsichtig an und lächelte. Ein Lächeln, das Paula Unbehagen verursachte. So lächelte der Dramaturg nur, wenn er unangenehme Nachrichten zu verkünden hatte. Paula schluckte. Hielt Herr Thaler sie vielleicht doch für zu jung für die tragische Rolle der Amazonenkönigin?

»Ich habe das Stück bereits zweimal gelesen.«

»Nein. Ja. Eigentlich doch.« Herr Thaler nahm die Brille ab, suchte umständlich in den Tiefen seines Jacketts nach einem Taschentuch und putzte die Gläser. So lange und so pedantisch, bis Paula ihre Hände verschränkte und im Kopf zu zählen begann. Endlich antwortete der Dramaturg. »Es geht eigentlich um Sie, mein liebes Fräulein Paula.«

Paula schluckte. Innerlich stellte sie sich auf das Schlimmste ein. Wenn Herr Thaler sie »mein liebes Fräulein Paula« nannte, handelte es sich ganz bestimmt um eine schlechte Nachricht. Je freundlicher der Dramaturg zu den Schauspielern war, desto düsterer waren die Botschaften, die er zu überbringen hatte. Wieder schluckte Paula. Ihre Kehle fühlte sich trocken an und sie hoffte, dass sie nicht in Tränen ausbrechen würde. Herr Thaler würde ihr die Penthesilea wegnehmen. Das war sicher. So sicher wie der Applaus am Ende eines Akts.

»Mein liebes Fräulein Paula, es tut mir so leid. Das können Sie mir wirklich glauben.« Herr Thaler sah sie direkt an. Auch ihm schien das Gespräch schwerzufallen, was Paula verwunderte. Schließlich kam es häufiger vor, dass Schauspieler umbesetzt wurden oder ihre Lieblingsrolle aufgeben mussten. »Es geht nicht um die Penthesilea. Nicht nur.«

»Sondern?« Paula hob den Kopf und bemühte sich um ein Lächeln. Mehr als das eine Wort brachte sie nicht heraus. Sie fürchtete, sonst entweder zu weinen oder den Dramaturgen anzuflehen, ihr die Rolle der Amazonenkönigin zu lassen. So lange hatte sie darauf gewartet, sich in einer dramatischen Rolle als Schauspielerin beweisen zu können. Ihr Traum durfte nicht einfach so sang- und klanglos sterben!

»Nun, mein liebes Fräulein Paula …« Die Situation war dem Dramaturgen so sichtbar unangenehm, dass Paula ihm am liebsten geraten hätte, es schnell hinter sich zu bringen. Herr Thaler seufzte, putzte noch einmal über seine Brille und sah Paula dann geradewegs an. »Wir können Sie leider in der kommenden Saison nicht mehr beschäftigen.«

»Was? Wie bitte?« Paula schüttelte den Kopf. Sie musste sich verhört haben. Langsam, ganz langsam drang ihr die Bedeutung der Worte ins Bewusstsein. Nicht nur, dass sie niemals ihre Lieblingsrolle spielen würde, nein, ihre ganze Zukunft lag in Trümmern vor ihr. Sie fühlte sich, als hätte ihr der Dramaturg den Boden unter den Füßen weggezogen. »Aber warum? Die Kritiken sind gut. Das Haus ist voll. Habe … habe ich etwas falsch gemacht?«

Herr Thaler starrte einen Punkt über Paulas linker Schulter an. Sein Schweigen hing zwischen ihnen, bis Paula begann, nervös auf ihrem Sessel hin und her zu rutschen.

»Nein. Nein. Sie haben nichts falsch gemacht.« Herr Thaler lächelte Paula an, was sie noch mehr in Angst versetzte. Er hob entschuldigend die Hände und seufzte leise. »Sie sind eine wunderbare Widerspenstige. Eine der besten, die ich je gesehen habe. Ich bedauere sehr, dass wir Sie nicht halten können.«

»Warum entlassen Sie mich dann?«, flüsterte Paula und starrte auf ihre Hände, die ein Eigenleben zu führen schienen. Ihre Finger verknoteten sich ineinander, lösten sich und verflochten sich erneut miteinander. »Warum?«

»Es … es lag nicht in meiner Hand.« Jetzt suchte der Blick des Dramaturgen den von Paula zu fangen. Er wirkte gequält, als ob er Zwängen unterlag, gegen die er sich nicht behaupten konnte. »Glauben Sie mir, liebes Fräulein Paula, ich hätte Sie gerne weiter an unserem Haus behalten. Sie haben eine große Zukunft vor sich.«

Paula befeuchtete ihre trockenen Lippen mit der Zunge. Gedanken jagten durch ihren Kopf und überschlugen sich, purzelten durcheinander wie Clowns im Zirkus. Wie konnte Herr Thaler von ihrer Zukunft reden, wenn er ihr gerade das Ende ihres Engagements verkündet hatte? Wovon sollte sie leben? Es musste eine Lösung geben. Sie musste eine Lösung finden. Für sich. Für Luise. Für Valentino.

»Können Sie mich weiterempfehlen?«. Sie wollte nicht um ihre Anstellung betteln. Zu eindeutig, wenn auch verklausuliert zwischen den Zeilen, hatte der Dramaturg ausgesprochen, dass er sie nicht würde weiter beschäftigen können. Aus welchen Gründen auch immer. Aber vielleicht war es ihm möglich, ihr wenigstens dabei zu helfen, an einem anderen Theater unterzukommen. »Ich muss arbeiten.«

»Sicher. Sehr gerne sogar.« Herr Thaler seufzte. Wieder starrte er so intensiv über Paulas linke Schulter, dass sie sich versucht fühlte, sich umzudrehen, um herauszufinden, was es dort wohl so Faszinierendes gäbe. »Aber Sie wissen so gut wie ich, dass alle Stücke für die kommende Saison besetzt sind.«

Paula konnte nur nicken. Das hatte sie sich bereits überlegt. Sie kannte ihr Metier gut genug. Wenn sie viel, viel Glück hätte, würde sie in einem anderen Theater unterkommen, aber sicher nur als Zweitbesetzung oder in winzigen Rollen.

»Darf ich erfahren, warum?«, fragte sie schließlich. Nicht, dass es etwas änderte, wenn sie den Grund kannte, aber was mochte den Dramaturgen zu diesem schwerwiegenden Schritt bewogen haben? Vielleicht fände sie ja eine Möglichkeit, den Grund zu beheben und so ihr geliebtes Engagement zu behalten. »Wenn Sie mit meiner Arbeit zufrieden waren …«

»Ach, mein liebes Fräulein Paula.« Herr Thaler hob die Hände in einer so hilflosen Geste, dass sie Mitleid mit ihm verspürte. »Wir alle unterliegen Zwängen. Meist wirtschaftlichen. Mehr kann und darf ich Ihnen nicht sagen. Es tut mir wirklich, wirklich leid.«

»Nun gut. Danke. Für alles.« Paula stand auf. Warum noch länger bleiben, was Herrn Thaler und ihr nur unangenehm wäre. »Ich war sehr gern hier.«

Sie schaffte es gerade bis vor die Tür seines Büros, bevor ihr die Tränen kamen. Das konnte doch nicht wahr sein. Ihr Leben, ihre Zukunft, ihre Karriere … alles in Trümmern. Von einer Minute zur anderen. Die Drachin stand auf und reichte ihr ein Taschentuch.

»Danke«, schniefte Paula. »Entschuldigung.«

»Sie müssen sich nicht entschuldigen.« Die Sekretärin tätschelte Paulas Schulter. »Ich habe ihm schon die Hölle heiß gemacht. Er ist wirklich dumm, so eine gute Schauspielerin gehen zu lassen.«

»Da… danke«, flüsterte Paula verdattert. »Auf Wiedersehen.«

»Ich wünsche Ihnen Glück.« Die Drachin lächelte so freundlich, wie Paula sie noch nie erlebt hatte. »Ich bin mir sicher, dass Sie Ihren Weg machen. Grüßen Sie Ihre Freundin und den kleinen Hund.«

Luise, dachte Paula. Sie musste das Elend Luise erzählen und gemeinsam mit der Freundin nach einer Lösung suchen. Paula schniefte und wischte sich die Tränen ab. Sie nickte der Sekretärin dankbar zu, drückte den Rücken durch und machte sich auf den Weg in die Garderobe, um ihre Sachen zusammenzusuchen. Hoffentlich begegnete ihr niemand von den Kollegen. Paula fühlte sich nicht in der Lage, mit jemand anderem als Luise über ihre Kündigung zu reden. Sie schlich sich mit schlechtem Gewissen durch den Hinterausgang, ohne sich von Frau Stratmann zu verabschieden. Heute würde sie keine tröstenden Abschiedsworte ertragen.

Kapitel 5

Berlin, Mitte März 1912