21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Christina von Brauns berührende Familiengeschichte wurde von der Kritik als Ausdruck einer spezifisch weiblichen Art des Erinnerns gefeiert. Viele Leserinnen und Leser fanden sich darin wieder. Im Zuge der Me-too-Debatte ist Stille Post aktueller als je zuvor. Die Männer der Familie von Braun schrieben Geschichte: Christina von Brauns Vater war Diplomat. Ihr Großvater Magnus von Braun der erste Reichspressechef. Ihr Onkel der Raketenpionier Wernher von Braun. Wo aber blieben die Frauen? In den Tagebüchern und Briefen erkundet die Autorin die Lebensgeschichten ihrer Vorfahrinnen: Großmutter Hildegard Margis, Frauenrechtlerin und Unternehmerin der ersten Stunde, wird 1944 von der Gestapo wegen ihrer Kontakte zum Widerstand verhaftet. Wenig später stirbt sie im Gefängnis. Hilde, ihre Tochter, verschlägt es während des Krieges in den Vatikan, wo sie sich in eine tragische Affäre verstrickt und daran beinahe zerbricht. In einem neuen Nachwort beschreibt Christina von Braun, wie patriarchalische Denkstrukturen noch heute wirken und welche Kraft es braucht, sich aus ihnen zu lösen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Die Männer der Familie von Braun schrieben Geschichte: Christina von Brauns Vater war Diplomat, ihr Großvater Magnus von Braun der erste Reichspressechef, ihr Onkel der Raketenpionier Wernher von Braun. Wo aber blieben die Frauen? In den Tagebüchern und Briefen erkundet die Autorin die Lebensgeschichten ihrer Vorfahrinnen: Großmutter Hildegard Margis, Frauenrechtlerin und Unternehmerin der ersten Stunde, wird 1944 von der Gestapo wegen ihrer Kontakte zum Widerstand verhaftet. Wenig später stirbt sie im Gefängnis. Hilde, ihre Tochter, verschlägt es während des Krieges in den Vatikan, wo sie sich in eine tragische Affäre verstrickt und daran beinahe zerbricht.

In einem neuen Nachwort beschreibt Christina von Braun, wie patriarchalische Denkstrukturen noch heute wirken und welche Kraft es braucht, sich aus ihnen zu lösen.

Die Autorin

Christina von Braun, geboren 1944 in Rom, drehte etwa 50 Filmdokumentationen und verfasste zahlreiche Bücher und Aufsätze zu kulturgeschichtlichen Themen. 1994 wurde sie Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1996 Gründerin und langjährige Leiterin des ersten Studiengangs Gender Studies in Deutschland, 2012 Gründungsleiterin und später Senior Research Fellow des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. 2013 erhielt Christina von Braun den Sigmund-Freud-Kulturpreis.

Christina von Braun

Stille Post

Eine andere Familiengeschichte

Propyläen

Propyläen wurde 1919 durch die Verlegerfamilie Ullstein als Verlag für hochwertige Editionen gegründet. Der Verlagsname geht zurück auf den monumentalen Torbau zum heiligen Bezirk der Athener Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. Heute steht der Propyläen-Verlag für anspruchsvolle und fundierte Bücher aus Geschichte, Zeitgeschichte, Politik und Kultur.

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-2308-4

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007Überarbeitete und ergänzte Neuauflage 2020Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenUmschlagmotiv: © privatE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Über das Buch und die Autorin

Titelseite

Impressum

PROLOG

TEIL I

Posen um 1900: Die Familie von Hildegard Margis

Berlin um 1910: Paul Margis

Pauls Tod

Berlin nach 1918: Hildegard Margis

Hildegard Margis auf dem Weg zum Erfolg

Selbst ist die Frau

Die Hausfrauenbewegung

Die Familie von Braun

Magnus und Emmy von Braun

Berlin nach 1933: Hildegard und Hans Margis

Berlin 1930er-Jahre: Sigis

Berlin 1930er-Jahre: Hans

Berlin 1930er-Jahre: Hilde

Hilde: Die Liebe in Zeiten politischer Krisen

Hilde und Sigis

Kriegsausbruch: Hans wird interniert

Berlin 1940: Hildegard Margis und Magnus von Braun

Hilde und Sigis in Afrika

Hans in Australien

Hans kommt frei

Rom 1943/44: Hilde und Sigis

Verhaftung und Tod von Hildegard Margis

Kriegsende: Hans bleibt in Australien

TEIL II

Rom 1944: Hildes vatikanisches Tagebuch

Einzug in den Vatikan

»Feinddiplomaten« und »Achsenfamilien«

Deutsche Enklave im Vatikan

Weihnachten 1944 im Vatikan

Frühjahr 1945 im Vatikan

Emmys schlesisches Tagebuch

Mai 1945: Kriegsende in Schlesien

Mai 1945: Kriegsende im Vatikan

Emmys Tagebuch: Rückkehr vom ersten Treck

Schlesien 1945: Die Russen kommen

Nachrichtensperre

Hildes Tagebuch: Sommer 1945 im Vatikan

Schwanger im Vatikan

Emmys Tagebuch: Der zweite Treck

Sommer 1945 in Schlesien: vogelfrei

Hildes Tagebuch: Herbst 1945 im Vatikan

Wernher und Magnus: Internierung in den USA

Emmys Tagebuch: Was wird aus Schlesien?

Winter 1945 in Schlesien

Winter 1945 im Vatikan

Emmys Tagebuch: Nachricht von den Söhnen

Kontaktversuche nach Schlesien

Öffentliches Konsistorium in St. Peter

Schlesien wird »polnisches Land«

Frühjahr 1946 im Vatikan: Nachricht vom Schicksal der Mutter

Frühjahr 1946 in Schlesien: Der Kalte Krieg kündigt sich an

Wem gehört Schlesien?

Frühsommer 1946 im Vatikan: Die deutsche Kolonie löst sich auf

Sommer 1946 in Schlesien: Beginn der Aussiedlung

Sommer 1946 im Vatikan: Auswanderungsgedanken

Abschied von Schlesien, Ankunft im Westen

Frühjahr 1947: Emmy und Magnus verlassen Deutschland

Sigis zurück in Deutschland

Hildes zweites vatikanisches Tagebuch

Sigis bei den Nürnberger Prozessen

Hilde allein im Vatikan

Die Liebe im Zeichen des Zölibats

Sigis zwischen Rom und Deutschland

Die Trennung von Hilde und Sigis

»Und das Leben beginnt neu«

EPILOG

EDITORISCHE NOTIZ UND DANK

DIE PERSONEN

BILDTEIL

BILDNACHWEIS

Feedback an den Verlag

Empfehlungen

PROLOG

Von meinem Bett aus, im Dunkeln, sehen die beiden kleinen Lichter an meinem Laptop so aus wie die Lichter vom Bergdorf, die ich durch das Fenster sehen kann. Das Dorf liegt ungefähr sieben Kilometer entfernt, Luftlinie. Aber wir befinden uns in den Cevennen, und für die Strecke von dort zu uns braucht der Elektriker mindestens vierzig Minuten. Er muss über Serpentinen von seinem Berg herunterfahren, dem vertrockneten Flussbett in einem gewundenen Tal folgen, um auf der anderen Seite, an unserem Berg, über Serpentinen wieder hinaufzufahren. Es muss schon wirklich etwas geschehen, damit er den Weg zurücklegt. Dass der Boiler durch Blitzschlag durchgebrannt ist zum Beispiel. Allerdings kommt er nicht ungern. Es gibt auf dem Berg hinter unserem Haus eine heilige Quelle, die auf einem der alten Pilgerwege nach Santiago de Compostela liegt. Manchmal, bei anhaltender Trockenheit, machen sich die Leute aus der Umgebung auf den Weg und vollziehen dort geheimnisvolle Rituale. Damit es wieder regnet, müssen sie dreimal um den Brunnen gehen und dabei Gebete sprechen. Unser Elektriker ist frommer Christ – keine Reparatur ohne ein wenig Mission, das ist im Preis inbegriffen. Aber wenn es um das Wasser geht, dann hält er sich doch gerne an die Bräuche der Alten. Vor der Dürre hat er Respekt – und vor den gewaltigen Gewittern in der Gegend. Gehen Sie mal über die Friedhöfe, so sagt er, und schauen Sie sich die Grabsteine an. Bei jedem zweiten steht: foudroyé! Vom Blitz erschlagen! Vielleicht ist er deshalb Elektriker geworden. Diese gewaltigen Entladungen von Strom. Dagegen muss man doch etwas tun, das will gebändigt und in ordentliche Leitungen verlegt werden.

Morgen will ich anfangen zu schreiben. Mein Laptop ist ausgepackt. Ich will über diese gewaltigen Entladungen von Strom und Wut erzählen, die gelegentlich von meiner Mutter ausgingen. Als Kinder hatten wir alle einen Höllenrespekt vor diesen Ausbrüchen. Und ich will von meiner Großmutter erzählen, die ich nicht mehr gekannt habe. Sie starb drei Monate, nachdem ich geboren wurde – in Berlin, im Gefängnis.

Diese Großmutter, Hildegard Margis, war der Anlass für dieses Buch. Es war nicht einfach, Genaueres über sie zu erfahren: Ihr Haus wurde zerbombt, ihre Möbel, Akten und Erinnerungsstücke kamen nach ihrem Tod zu meinen väterlichen Großeltern nach Schlesien und wurden dort später geplündert. Den Schmuck, die Akten, die sie in einem Safe der Dresdner Bank deponiert hatte, nahmen russische Soldaten mit. Meine Mutter, die wie ihre Mutter Hildegard hieß, besaß so gut wie nichts von ihr. Es kann aber auch sein, dass sie nichts aufbewahrt hat. Sie wollte ihre Mutter, glaube ich, gerne vergessen. Dennoch hat sie sie ihr Leben lang nicht losgelassen. Das muss ich schon als Kind gespürt haben. Mein Onkel Hans, der Bruder meiner Mutter, war der einzige Sohn meiner Großmutter und landete später in Australien. Die wenigen Unterlagen, die er über seine Mutter besaß, wurden vernichtet, als seine Farm in Flammen aufging. Eines der großen Buschfeuer, die immer mal wieder in Australien wüten. Es ist fast ein Wunder, dass ich überhaupt etwas über meine Großmutter herausfinden konnte. In den Berliner Archiven – Landesarchiv, Verlagsarchive, Siemensarchiv – fand ich schließlich ein paar konkrete Hinweise. Ich bin jedoch zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Erinnerungen an manche Menschen auch in Form von Schweigen oder als Rätsel festschreiben können.

Je mehr ich mich mit dem Leben meiner Großmutter beschäftigte, desto mehr interessierte mich auch das »Vorleben« der anderen Familienmitglieder. Ich begann, mich auch in die Tagebücher meiner Mutter zu vertiefen, die sie von 1944 bis 1949 – während ihrer Jahre im Vatikan – führte. Bis auf die letzten drei Jahre war mein Vater dabei, dann musste er sie mit ihren drei kleinen Kindern zurücklassen. Eine junge, attraktive Frau umgeben von Männern in langen schwarzen Soutanen! Die Tagebücher erzählen nicht nur von roten Kardinalshüten, prunkvollen Messen, sondern auch von einer hochheiligen Verwaltung, die sich Sorgen macht, wenn die Frauen im Hochsommer keine Strümpfe tragen. Die Vatikanischen Gärten, der Campo Santo Teutonico: begehrte touristische Orte. Für uns Kinder ein Spielplatz. Die Kinder, das waren meine ältere Schwester Carola, mein jüngerer Bruder Christoph, ich selbst sowie einige japanische und finnische Kinder, die Kinder der »Achsendiplomaten«. So nennt sie Hilde in ihren Tagebüchern. Ich war fünf, als wir dieses Paradies verließen, um nach Deutschland zu ziehen, in dieses Nachkriegsdeutschland, in dem wir ständig krank wurden. »Heimat« – das war ein Begriff, den ich mit der Sonne in den Vatikanischen Gärten verband, nicht mit diesem kalten, düsteren und zerbombten Deutschland. Irgendwie hat mich dieses Gefühl nie verlassen.

Bei meinem Umzug nach Berlin (die Bücher mussten neu eingeordnet werden, einige finde ich immer noch nicht) entdeckte ich, dass sich auch das Tagebuch meiner anderen Großmutter, Emmy von Braun, in meinem Besitz befindet. Wie es zu mir kam, weiß ich nicht mehr. Es muss mit dieser Materialsammlung zu tun gehabt haben, die ich seit Jahren betrieb, ohne es selbst zu merken. Als wir das Haus meiner Eltern auflösten, schoben mir die Geschwister alles zu, was mit den »inoffiziellen« Erinnerungen der Familie zu tun hat. Die »offiziellen« Erinnerungen – etwa der Stammbaum, den mein Großvater Magnus von Braun recherchiert und meine Großmutter in ein prächtiges Aquarell übertragen hatte – landeten bei meinem Bruder, dem Stammhalter. Aber die Tagebücher, diese zumeist eher verschwiegenen Erbschaften, die kamen zu mir. In diesem Tagebuch der Emmy von Braun tat sich noch einmal eine völlig andere Welt auf: Es enthält die Beschreibung – Tag für Tag – vom Ende des Krieges und von der Vertreibung meiner Großeltern von ihrem Gut in Niederschlesien. Warum hat Emmy von Braun diese Ereignisse, aber nicht die Jahre davor festgehalten? Ich konnte daraus nur schließen, dass das eigentliche »historische Ereignis« für sie nicht der Nationalsozialismus, sondern die Aussiedlung war. In den Memoiren meines Großvaters gibt es ein Kapitel mit der Überschrift »Nacht über Deutschland«, womit nicht etwa der Nationalsozialismus oder der Zweite Weltkrieg gemeint waren, sondern die Vertreibung. Der Untertitel des Kapitels lautet »Der Russeneinbruch«. Die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945 finden in diesen Erinnerungen schlicht nicht statt.

In den Tagebüchern, Memoiren und Briefen wird deutlich, wie unterschiedlich in ein und derselben Familie »die Geschichte« erlebt werden kann. Gemeinsam ist den Mitgliedern meiner Familie nur, dass jedes dieser Leben von »der Geschichte« aus der Bahn geworfen und auf neue Wege gelenkt wurde. Als ich Anfang 2002 im Flugzeug nach Melbourne saß, um meinen Onkel Hans und seine Kinder zu besuchen, wurde mir plötzlich klar, dass meine nächsten Cousins und Cousinen alle entweder in Australien oder in den USA leben. Ich habe Geschwister in Deutschland, aber die Geschwister meiner Eltern sind ausgewandert, und deren Kinder wurden als Staatsbürger Australiens oder der USA geboren. Die Brüder meiner Eltern – es gibt keine Schwestern – sind durchweg aus Gründen, die mit dem Nationalsozialismus zusammenhingen, ausgewandert: Hans, der Bruder meiner Mutter, hatte 1936 dem nationalsozialistischen Deutschland den Rücken gekehrt und war nach London gegangen. Die Brüder meines Vaters, Wernher und Magnus, hatten das Dritte Reich so erfolgreich unterstützt, dass die USA auf die Zusammenarbeit mit ihnen nicht verzichten wollten.

Über meinen Onkel Wernher, den Raketenforscher, werde ich nur am Rande berichten. Meine Großmutter Hildegard Margis kannte ihn, hat sich – laut Aussage ihrer Haushälterin – gelegentlich mit ihm gestritten. Ich nehme an, über die Aussichten dieses Krieges. Über Wernher ist schon viel geschrieben worden, und ich könnte das Geschriebene höchstens um den Bericht meiner Begegnungen mit ihm, als Kind und als junge Frau, ergänzen. Ich habe ihn Mitte der 1950er-Jahre kennengelernt und danach noch oft erlebt – in Deutschland und in den USA. Meine Geschwister und ich haben ihn bewundert. Wir waren als Kinder stolz darauf, einen so berühmten Onkel zu haben. Außerdem hatte er ein großes Charisma und war warmherzig im Umgang mit Menschen. Ich fand beides in den Briefen, die er 1946 an seine Eltern schrieb, wieder. Erst als ich erwachsen war, begann ich mir darüber Gedanken zu machen, dass Wernher während der NS-Zeit nicht den Weltraum erobert, sondern ein Transportmittel für Waffen entwickelt hatte, die in London und anderen Städten Europas große Zerstörungen anrichteten. Dass KZ-Häftlinge, von denen viele dabei starben, zur Produktion dieser Waffen eingesetzt wurden. Der Historiker Mike Neufeld arbeitet seit vielen Jahren an einer umfangreichen Biografie über Wernher und über seine Verantwortung als Wissenschaftler. Von Neufelds Biografie, zu der ich einige Vorarbeiten kenne1, sind differenzierte Ergebnisse zu erwarten, mit denen ich nicht konkurrieren kann. Es ist auch nicht das Thema meines Buches. Ich erzähle hier nicht die Geschichte der Wissenschaft, sondern die privaten Geschichten von Menschen. Und ich habe mir, wenn nicht ausschließlich, so doch vor allem das Leben der Frauen meiner Familie vorgenommen.

Dass ich in der Nachfolge einer schwer zu ertragenden deutschen Geschichte stehe, war mir allerdings schon früh bewusst geworden. Mit neun Jahren kam ich in England in die Schule: Da wurde »die Geschichte« ganz anders unterrichtet als in Deutschland. Meine engste Schulfreundin in London hieß Linda. Wir waren unzertrennlich – allerdings kam sie nie zu mir nach Hause, so oft ich sie auch einlud. Als ich sie einmal fragte, warum, sagte sie, sie sei Jüdin, und ihre Eltern hätten ihr verboten, den Fuß in ein deutsches Haus zu setzen. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war ich in »der Geschichte« angekommen. Trotzdem hat es noch viele Jahre gedauert, bevor ich nach der Rolle von Wernher fragte. Naiv hatte ich geglaubt, sie auseinanderhalten zu können: die Familiengeschichte und die deutsche Geschichte.

Die wenigen Quellen, über die ich verfüge, unterscheiden sich auf fast klischeehafte Weise nach geschlechtlichen Mustern. Die Männer haben Memoiren hinterlassen: publizierte im Fall von Magnus von Braun, unvollendete und unpublizierte im Fall meines Vaters und meines Onkels Hans. Die Frauen haben Tagebücher geführt. Memoiren, aus dem Rückblick verfasst, verführen dazu, die eigene Geschichte mit »der Geschichte« in Einklang zu bringen. Sie treten in jedem Sinne des Wortes die Herrschaft über die Vergangenheit an. Tagebücher hingegen sind aus dem »Jetzt« geschrieben, die Verfasser und Verfasserinnen wissen nicht, wie der weitere Verlauf »der Geschichte« sein wird. Sie können die Ereignisse, die sie erleben, noch nicht historisch einordnen. Deshalb sind die Tagebücher der Frauen meiner Familie gut geeignet für das, was ich vorhabe: Ich möchte mich gerne in ihre Zeit versetzen. Ich möchte etwas von dem aufspüren, was nicht in die offizielle Geschichtsschreibung eingeflossen ist. Es gab immer schon eine spezifisch »weibliche« Art von Nachrichtenkette, die aus Familiengeheimnissen oder dem Unsagbaren bestand. Vermutlich deshalb, weil den Frauen die offiziellen Kanäle der Geschichte so lange versperrt blieben. Auf diese Weise wurde der Untergrund, die parallele Nachrichtenvermittlung, zu einer weiblichen Spezialität. Frauen haben es auf diesem Gebiet zu Meisterleistungen gebracht. Freilich blieben die Botschaften, die man ihnen anvertraute, oft verschlüsselt. Die Tagebücher meiner Verwandten hören ein oder spätestens drei Jahre nach Kriegsende auf. Von diesem Zeitpunkt an bewegt sich das Leben in neuen, »geordneten« Bahnen, und »die Geschichte« verzichtet auf das Hinterlegen ihrer Botschaften in der »Stillen Post«.

Meine Mutter sprach wenig über meine Großmutter – und wenn, dann oft in negativen Worten. Nur einmal, als wir – die fünf Kinder – eine lange Autostrecke mit ihr zu fahren hatten, sagte sie plötzlich: »Ihr wisst viel über die Familie eures Vaters. Jetzt werde ich euch von meiner Familie erzählen.« Ich war damals zehn oder zwölf Jahre alt, und das, was sie erzählte, schien alles so abstrakt und weit weg von uns. Die Menschen, von denen sie uns erzählte, sagten uns nichts. Ihre Mutter, unsere Großmutter, das war eine fremde Gestalt. Hans war nur ein vergilbtes Foto auf dem Toilettentisch meiner Mutter. So blieb von diesem Bericht nicht viel hängen. Ich musste es später mühsam herausfinden. Aber ich weiß heute, dass meine Mutter auch einiges verschwiegen hat. Das zeigte sich, als ich Hans 1996 begegnete. Trotz seiner achtzig Jahre hatte er ein exzellentes Gedächtnis und offenbar nicht das geringste Bedürfnis, irgendetwas zu verdrängen. Hans lieferte mir wichtige Informationen über meine Großmutter und meine Mutter, die diese uns vorenthalten hatte. Seine Lebensgeschichte kennenzulernen, deren Weichen von meiner Großmutter gestellt worden waren, half mir, mehr über das Leben der Familie in dieser Zeit zu verstehen. Seine Erzählungen halfen mir aber auch, die Depressionen meiner Mutter als einen Teil der »Stillen Post« zu begreifen: als Botschaften, die keine »klare Sprache« gefunden haben.

Es gibt nicht nur die »verschwiegenen Botschaften«, die in Familien weitergegeben werden: Familiengeheimnisse, die oft in verwandelter Form in der nächsten Generation wieder auftauchen. Es gibt auch eine andere Form von Hinterlassenschaft, die man als unerledigte Aufträge, unabgeschlossene Dossiers bezeichnen könnte. Der »Stillen Post« ist die Wahrheit egal. Sie gibt weiter, was der Empfänger hören will. Sie verwandelt ihre Nachrichten. Und dennoch, erstaunlich genug, bin ich immer mehr zu der Erkenntnis gelangt, dass die Gesellschaft einen Gutteil ihrer Erinnerungen dieser »Stillen Post« anvertraut, vielleicht sogar die wichtigsten: all das, was verschwiegen wird, aber nicht verloren gehen darf.

Warum kommen bestimmte, deutlich ausgesprochene Botschaften nie an, während andere, geflüsterte, unverständliche umso vernehmlicher geworden sind? Um zu begreifen, wie diese Art von Nachrichtenkette funktioniert, habe ich mir die »unerledigten Dossiers« angeschaut, die vor vielen Jahrzehnten von verschiedenen Mitgliedern meiner Familie auf den Weg gegeben wurden. Ich versuche sie mit dem zu vergleichen, was ich in mir selber wiederfinde: das Graben im Selbst als Mittel, etwas über die zu erfahren, die dort ihre Spuren hinterlassen haben. Und was für Spuren! Im Gegensatz zur Generation meiner Großeltern und meiner Eltern hat meine Generation fast nur den Frieden gekannt. Auch dann, wenn es einschneidende historische Ereignisse gab – das Ende des Kalten Kriegs, den Fall der Mauer im Jahr 1989 –, ging von ihnen keine existenzielle Gefährdung aus. Manchmal habe ich den Eindruck, als gäbe es in meiner Generation eine Art von Neid auf die existenziellen Erfahrungen, die diese Generationen haben machen müssen. Sie wiederum hätten viel darum gegeben, wenn ihnen dieser Albtraum erspart geblieben wäre.

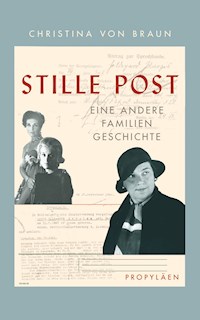

Diesem Buch sind einige Fotos der Menschen beigefügt, an deren Geschichte ich zu erinnern versuche. Dennoch ist es nicht ihre Geschichte. Es ist meine Geschichte, und sie erzählt davon, wie die »Stille Post«, die sie aufgegeben haben, bei mir angekommen ist. Ich werde nie genau wissen, was am anderen Ende ins Ohr geflüstert wurde; ich kann nur das wiedergeben, was bei mir angekommen ist. Auf dem Cover dieses Buches ist der Ausschnitt eines Fotos zu sehen, das meine Mutter und mich unter einem Frauenporträt zeigt. Das ganze Foto ist – um Groucho Marx zu paraphrasieren – »the phoniest picture I ever saw«, eine Inszenierung: Es entstand 1963 in New York. Ich war achtzehn, kam von einem Internat in Deutschland und hatte gerade das Abitur hinter mir. Der Fotograf fand, dass wir so altmodische Gesichter hätten, und arrangierte dieses Bild von Mutter und Tochter – dahinter die (fiktive) Urahnin mit einem ebenso altmodischen Gesicht. Er muss an eine Art von weiblicher Generationenkette gedacht haben. Auch meine »Stille Post« geht der weiblichen Generationenkette nach – nur auf andere Art als auf diesem Foto: An die Stelle des Gemäldes gehört eigentlich meine Großmutter, Hildegard Margis, deren Botschaften ich im Laufe meines Lebens immer deutlicher in mir (und in meiner Arbeit) zu spüren begann. Diese Großmutter, das glaube ich heute, wo ich etwa das Alter erreicht habe, in dem sie starb, hat mein Leben in Bahnen gelenkt, die ihm nicht notwendigerweise vorgegeben waren.

Im Gegensatz zu vielen anderen Familien haben in meiner Familie fast alle Mitglieder der Generation meiner Großeltern und meiner Eltern ihre »Geschichten« selber zu Ende führen können. Sie sind hochbetagt gestorben. Das Leben der Hildegard Margis hingegen wurde abgebrochen, bevor sie Bilanz ziehen konnte. So kommt es mir gelegentlich vor, als hätten wir, vor allem meine ältere Schwester und ich, die bei ihrem Tod schon geboren waren, ihre abgebrochene Geschichte zu Ende zu führen. Vor vielen Jahren wurde mir plötzlich klar (ich habe kürzlich Notizen dazu gefunden), dass meine Mutter mir diese Erbschaft kurzerhand übertragen hat. Sie selbst konnte damit nicht umgehen. Ich habe mich lange gegen dieses »Geschenk« gewehrt – das ging bis zur Nahrungsverweigerung. Du warst immer die Schwierige, sagte mir vor einigen Jahren meine ältere Schwester. Es ist wahr, sie war fröhlicher und machte sich und den anderen das Leben leichter. Ich habe nachträglich begriffen, dass ein Gutteil der Konflikte, die ich mit meiner Mutter ausgetragen habe, mit dieser Weigerung zu tun hatte, das mir zugedachte Paket der »Stillen Post« anzunehmen. Irgendwann – als ich mich der Aufgabe gewachsen fühlte – habe ich mich nicht mehr gewehrt. Doch das habe ich erst rückblickend begriffen. In diesem Buch möchte ich versuchen, den Dialog mit meiner Großmutter aufzunehmen und die mir zugedachte Erbschaft endlich zu akzeptieren.

Anmerkung zum Kapitel

1. Michael J. Neufeld, The Rocket and the Reich. Peenemünde and the Coming of the Ballistic Missile Era, Cambridge, Mass. 1995. Ders., »Wernher von Braun, the SS, and Concentration Camp Labor: Questions of Moral, Political, and Criminal Responsibility«, in: German Studies Review25/1 (2002), S. 57–78.

TEIL I

GROSSELTERN UND ELTERN

ST. ROMANDE CODIÈRES,DEN 26. JULI 2006

Liebe Großmutter,

ich weiß gar nicht, ob ich Dich so angesprochen hätte oder wie wir Dich sonst genannt hätten. Deine Kinder nannten Dich »Mutti«. Vielleicht hätten wir Dich Omi oder Omama genannt. Ich will es bei Großmutter belassen; das kommt mir am leichtesten über die Lippen. Es ist schwer, etwas über die Zeit zu erzählen, die Du erlebt hast und in der es mich überhaupt noch nicht gab. Sieh es mir also nach, wenn ich einiges falsch berichte. So ist das mit den Geschichten, die man nicht selbst erlebt hat. Ich bewundere sehr die Arbeit von Historikern: Sie können ganze Biografien, Gefühle und Lebenswelten aus den Bildern, Akten und Schriftstücken rekonstruieren, die sie finden. Aber diese Dokumente erzählen uns nur einen Teil der Geschichte. Daneben gibt es noch so viele andere Erzählungen, die aus all dem bestehen, was verschwiegen wurde: Geheimnisse, Liebesgeschichten. Wer erzählt sie uns? Vielleicht die Romanschriftsteller. Sie machen eine Zeit durch die Schilderung von Menschen lebendig, und man lebt mit ihnen, den glücklichen und traurigen Protagonisten, denen immer nur eines gemeinsam ist: Sie wissen nicht, wie ihre Geschichte weitergeht. Die Historiker wissen es, weil sie aus dem Rückblick berichten, die Romanschriftsteller wissen es, weil sie eine Erzählung erfinden. Nur die, denen die Geschichte am eigenen Leibe widerfährt, wissen nicht, wie es weitergeht. Das ging mir oft durch den Kopf, während ich die Dokumente von Euch oder über Euch gelesen habe. Die »Stille Post« liegt irgendwo zwischen dem historischen Bericht und dem Roman: Anders als die Historiker habe ich nur wenige Dokumente. Aber anders als die Romanautoren muss ich die Dinge auch nicht erfinden. Mein Archiv besteht aus diesen »unsagbaren« Botschaften, die fast nur in Familien weitergegeben werden. Es bedarf einer großen Nähe, eines fast körperlichen Verwachsenseins, damit diese »Berichte« weitergegeben werden können. Die Tatsachen, von denen die »Stille Post« erzählt, lassen sich nicht an Jahreszahlen oder Namen festmachen. Sie haben etwas mit den Wunden zu tun, die das Leben den Einzelnen zugefügt hat. So sind auch die Wunden Deines Lebens bei mir angekommen.

Posen um 1900: Die Familie von Hildegard Margis

Die Eltern meiner Großmutter, Joseph und Klara Beck, gehörten zur deutschsprachigen Bevölkerung von Posen. Posen war ursprünglich Hauptsitz der polnischen Herzöge. Im 13. Jahrhundert legten deutsche Kaufleute die Neustadt von Posen nach deutschem Recht an. Aber schon im 15. Jahrhundert bildeten die Deutschen eine Minderheit in der Bürgerschaft. Nach den napoleonischen Kriegen kam Posen unter preußische Herrschaft, um ab 1848 zum Zentrum der polnischen Nationalbewegung in Preußen zu werden. Nach einem Aufstand am 27. Dezember 1918 wurde Posen polnisch. Da lebten Joseph und Klara schon gar nicht mehr.

Die Familie von Joseph Beck kam ursprünglich aus Lothringen und war katholisch. Joseph war begabt, und deshalb übernahm die katholische Kirche die Kosten für seine Schulausbildung und das Studium. Ursprünglich wollte er Arzt werden, aber er wurde beim Anblick von Blut ohnmächtig. Das erzählte jedenfalls meine Mutter, die ihn aber auch nicht mehr gekannt hat. So entschied sich Joseph für Philosophie und Geschichte. Zuerst unterrichtete er als Privatlehrer in schlesischen Adelshäusern, etwa bei den Grafen Hatzfeld. Dann wurde ihm in Posen eine Stelle am Gymnasium angeboten. In diesem Gymnasium stieg er später zum Direktor auf. Dass er ausgerechnet im polnisch-katholischen Posen zum Protestantismus übertrat, war seine Form von Bekenntnis zum protestantischen Preußen. Als Bismarck starb, saß er im Wintergarten seines Hauses und weinte bitterlich. Wegen seiner Konversion plagten ihn lebenslang Schuldgefühle, weil er doch der katholischen Kirche so viel zu verdanken hatte. Die Schwierigkeit, sich zwischen dem Vatikan und der Nation zu entscheiden, hat die ganze deutsche Geschichte begleitet – warum sollte sie vor Joseph haltmachen?

In Posen lernte Joseph auch Klara Brück kennen, seine spätere Frau. Sie kam aus einer Industriellenfamilie: Ihre Eltern hatten eine Zuckerfabrik und waren wohlhabend. Joseph und Klara heirateten und hatten insgesamt vier Töchter. Meine Großmutter war die jüngste, sie wurde am 31. Mai 1887 geboren. Weil sich Joseph so sehnlich einen Sohn wünschte, ließ er alle vier Töchter mit kurz geschnittenen Haaren gehen. So hatte er wenigstens die Illusion von Söhnen. Er verlangte von seinen Töchtern auch, dass sie studierten. Ich bin ziemlich beeindruckt von diesem Mann, der schon damals, als die preußischen Universitäten noch für Frauen verschlossen waren, seine Töchter nicht nur verheiraten wollte (wie alle anderen auch), sondern auch ausbilden. In dieser Zeit konnten die meisten Töchter nur gegen den Willen der Eltern eine höhere Ausbildung durchsetzen. Hier war es eher umgekehrt. Studiert hat dann aber letztlich nur meine Großmutter, die Jüngste, die sich auch sonst mit ihrem Vater ganz gut verstand. Er muss ein schwieriger Mann, aber ganz beeindruckend gewesen sein. Viele Jahrzehnte später sind meine Eltern in New York dem polnischen Vize-Außenminister Winiewicz begegnet. Er sprach fließend Deutsch und erzählte ihnen, dass er in Posen – Poznań – ins Friedrich-Wilhelm-Gymnasium gegangen sei und von Joseph unterrichtet wurde. Meine Eltern waren tief bewegt von dieser Begegnung.

Die drei älteren Schwestern meiner Großmutter verstreute es in alle Richtungen. Tante Grete heiratete nach Dortmund: einen Rechtsanwalt, der 1933 sofort in die NSDAP eintrat. Über die beiden anderen Schwestern erhielt ich widersprüchliche Informationen: Hans sagte, die eine sei unverheiratet geblieben; meine Mutter sagte, sie habe einen Lehrer geheiratet. Va savoir. Jedenfalls kam diese Schwester gelegentlich zu Besuch nach Berlin, um ihre Schwester und die Kinder zu sehen. Hans erzählte, sie sei scheu, bescheiden und kleptomanisch gewesen. »Wir wussten das und fanden immer einige Wochen später heraus, was sie mitgenommen hatte, weil sie uns dann einen Dankesbrief und ein Geschenk schickte, das dem Gegenstand entsprach, den sie mitgenommen hatte, nur teurer.« Die dritte Schwester heiratete einen Landwirt; ihre Kinder wanderten später in die USA aus.

Joseph und Klara schieden beide freiwillig aus dem Leben. Zuerst Joseph. Er hatte sich »bei einer Prostituierten oder Schauspielerin« (wörtliches Zitat seiner Enkelin Hilde, meiner Mutter) die Syphilis zugezogen. Daraus entwickelte sich eine Tabes dorsalis: Lähmungen, die ihn mehr und mehr an den Rollstuhl fesselten. Er wurde im Rollstuhl zur Schule gefahren, unterrichtete aber weiter. Als er zu erblinden begann, schnitt er sich die Pulsadern auf. Langsam verblutend lebte er noch einige Tage. Das war 1909 oder 1910. Seine jüngste Tochter, meine Großmutter, war damals 22 oder 23 Jahre alt: die einzige von den Töchtern, die noch zu Hause lebte. Es kann nicht einfach gewesen sein – weder für die Tochter noch für die Ehefrau, für die die Erkrankung von Joseph ohnehin schon ein Schlag gewesen sein muss. Damals entwickelte Paul Ehrlich gerade das erste Mittel gegen Syphilis: Salvarsan. »Magic Bullets« nannten die Amerikaner später seine Erfindung. (Ich weiß das so genau, weil ich einen Film über die Geschichte der Syphilis gedreht habe.)

Auch Klara nahm sich das Leben – mit einer Überdosis Schlaftabletten. Das war im Juli 1915, genau zu dem Zeitpunkt, als meine Großmutter in Posen ihr erstes Kind zur Welt brachte. Eigentlich lebte sie in Berlin. Warum kam ihr Kind in Posen zur Welt? Vielleicht war Hildegard Margis – es war mitten im Krieg – nach Posen gefahren, um in der Nähe ihrer Mutter zu entbinden. Oder sie war wegen des Begräbnisses nach Posen gefahren – und dann kam es dort zur Niederkunft. Auf jeden Fall muss Klara gewusst haben, dass ihre jüngste Tochter hochschwanger war. Mit ihrem ersten Kind. Müsste diese Tatsache nicht den Wunsch verstärken, am Leben zu bleiben? Jedenfalls keine leichte Erbschaft für die Tochter – und deren Tochter, die später selbst einige Suizidversuche unternahm, trotz der vielen Antidepressiva.

Von den drei Schwestern meiner Großmutter habe ich nur Margarete gekannt: »Tante Grete«, die nach Dortmund geheiratet hat. Die beiden Schwestern hatten eine enge Beziehung. Gelegentlich, wenn Hildegard Margis mit ihrer Tochter Hilde gar nicht mehr zurechtkam – die Zeugnisse von Hilde vermerken fast jedes Jahr: »Hilde ist unordentlich und vorlaut« –, kam die Schwester angereist. Dann nahm sie beide Kinder mit nach Dortmund, wohin sie in Begleitung von Onkel Max reisten, der keine Gelegenheit verstreichen ließ, die Kinder patriotisch zu erziehen. Hans erzählte, dass sich bei jeder Zugfahrt ein bestimmtes Ritual wiederholte: »It never failed: Jedes Mal, wenn wir daran vorbeifuhren, rief mich Onkel Max auf den Korridor und zeigte mir das Denkmal von Hermann dem Cherusker.« Dann erzählte er seinem Neffen von deutschen Heldentaten. Im Sommer nahmen Tante Grete und Onkel Max die Kinder mit an die Ostsee, wo Onkel Max andere Möglichkeiten hatte, seine Gesinnung zu demonstrieren. Nachdem die SPD-Regierung beschlossen hatte, der deutschen Fahne die schwarz-rot-goldenen Farben der 1848er Revolution zu verleihen, teilte sich Usedom in zwei Lager: Für Max kam nur Bansin infrage, weil die meisten Badegäste dort Anhänger der alten kaiserlichen Fahne waren. Sobald sie ankamen, wurde die Fahne am Mast vor dem Haus gehisst. Man konnte sie in Bansin kaufen oder mieten. Im Badeort zehn Kilometer weiter fand ein ähnliches Ritual statt. Nur dominierten dort die anderen Farben. Hans erzählte: »In keinem der beiden Orte hätte man es wagen können, die falsche Fahne zu hissen; sie hätte nicht lange überlebt. Wenn man gar keine Fahne aufhängte, erweckte man erst recht Misstrauen und wurde von den Leuten argwöhnisch beäugt.« Ich nehme an, dass sich meine Großmutter vor den Ferien in Bansin gedrückt hat. Denn zwischen ihr und Max kam es immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen, erzählte Hans. Meist endeten sie damit, dass Max erklärte, Frauen verstünden nichts von Politik und sollten lieber den Mund halten. Von seinem Eintritt in die NSDAP hat er nicht mehr viel gehabt. 1933 wurde er beim Verlassen der Straßenbahn von einem Auto überfahren.

ST. ROMAN DE CODIÈRES,DEN 28. JULI 2006

Liebe Großmutter,

ich habe Deine Schwester, Tante Grete, noch kennengelernt. Sie hat bis Ende der 1950er-Jahre gelebt. Als meine Eltern, meine Geschwister und ich 1949 nach Deutschland zogen, haben wir eine Zeit lang bei ihr gewohnt. Sie hat sich gut mit Deiner Tochter verstanden, und auch ich fand sie liebenswürdig (soweit ich mich erinnern kann). Aber die Stadt Dortmund habe ich in ziemlich schrecklicher Erinnerung: Es war kalt, dunkel, so viele zerstörte Häuser. Eine derartig kaputte Welt hatten wir bis dahin nicht gekannt. Im Vatikan war ja alles heil geblieben – und als Kind muss ich gedacht haben, dass alle Orte so aussehen wie der Vatikan und dass überall die Sonne so viel schien wie in Italien.

Berlin um 1910: Paul Margis

Um 1910 tauchte Paul Margis im Leben meiner Großmutter auf. Er wurde 1882 geboren. Seine Eltern kamen aus Litauen. Der Vater war Feldwebel bei der preußischen Armee, später arbeitete er für die Post. Ihn und seine Frau hatte es nach Posen verschlagen. Auch dieser alte Herr, mein Urgroßvater, war ein großer Bewunderer von Bismarck und Wilhelm I. Im Wohnzimmer hing das Bild des Kaisers, und die Ähnlichkeit war so groß, dass Hans lange Zeit glaubte, es handle sich um ein Porträt seines Großvaters.

Paul und meine Großmutter besuchten dieselbe Schule und verliebten sich schon damals. Später studierte Paul Deutsch und Philosophie. Sie wollten heiraten, aber da Paul seine Ausbildung noch nicht beendet hatte, stieß das Vorhaben auf Widerstände bei ihrer Familie. Als sie drohten, in »wilder Ehe« zu leben, muss der Gedanke so schrecklich gewesen sein, dass die Familie nachgab. Zunächst zogen sie nach Breslau, wo Paul das Zweite Staatsexamen ablegte. Dort begann Hildegard ihre Ausbildung zur Lehrerin. Eigentlich – das weiß ich aus meinen Forschungen über die Geschichte der Frauenbildung in Deutschland – wurde von Lehrerinnen erwartet, unverheiratet zu bleiben oder den Dienst zu quittieren, sobald sie heirateten. War man in Breslau fortschrittlicher als in Berlin? Jedenfalls war es eine weise Voraussicht, dass sie diese Ausbildung gemacht hat. Sie sicherte ihr später als junger Witwe mit zwei kleinen Kindern ein mageres Einkommen. Nach dem Examen gingen die beiden nach Berlin, wo Paul eine Stelle als Studienrat angeboten worden war. Auch er unterrichtete Deutsch und Geschichte, wie sein Schwiegervater Joseph. Aber die Schule war nur die Hälfte von Pauls Leben. Seine wahre Leidenschaft galt der Bühne. Jeden Abend saßen Paul und Hildegard im Theater oder im Kino. Paul schrieb Rezensionen und machte außerdem Führungen durch Berlin für ausländische Besucher. Eine dieser Besucherinnen, Ethel Rose Taylor, kam aus den USA und verliebte sich angeblich so sehr in Paul, dass sie sich nach seinem Tod um Hilde und ihre Kinder kümmerte. Aber da greife ich vor.

Paul Margis, mein Großvater, muss eine interessante Persönlichkeit gewesen sein – klug, vielseitig, aber irgendwie auch seltsam. Neben dem Theater hatte er noch eine zweite Leidenschaft: die Psychologie. Paul verband beides. Er schrieb angeblich Drehbücher (ich habe nie eines gesehen) und arbeitete, laut Aussage seiner Tochter Hilde, zusammen mit dem Schauspieler Friedrich Kayßler an einer »Psychogrammatik des Schauspielers«. Ich gestehe, der Name Kayßler sagte mir nichts. Aber als ich nachschaute, merkte ich, dass das eine Bildungslücke ist. Kayßler war einer der bedeutendsten Schauspieler und Regisseure Berlins in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und leitete unter anderem die Berliner Volksbühne, wo ich heute oft im Zuschauerraum sitze. Trotz Recherchen habe ich das Buch über die »Psychogrammatik des Schauspielers« nicht finden können. Ich vermute, dass es nie zustande kam. Meine Mutter Hilde behauptete auch, dass es eine Korrespondenz zwischen Paul und Sigmund Freud gab, und Hans erzählte mir, dass er vor einiger Zeit in Australien auf seinen Vater Paul angesprochen wurde, der in einem Buch über Freud »a prominent role« gespielt habe. Leider habe ich weder die Korrespondenz noch das Buch ausfindig machen können. Aber es könnte schon sein, dass Freud, als er an seinem Aufsatz über das »Unheimliche« arbeitete, mit Paul Kontakt aufnahm. Seine Dissertation über E. T. A. Hoffmann war einige Jahre zuvor erschienen.

Ich fand also einige Texte von Paul Margis. Seine psychologischen Interessen sind für mich vertrautes Gelände. Aber sein Zugang ist mir fremd: Er betrieb eine Art von Mathematik der Seele. Als sich Hildegard und Paul kennenlernten, muss Paul schon Mitglied in der »Gesellschaft für experimentelle Psychologie« gewesen sein. Immerhin war er Mitbegründer eines Instituts, in dem »Angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung« betrieben wurden. In der Zeitschrift für angewandte Psychologie, die das Institut herausgab, veröffentlichte er regelmäßig Beiträge und Rezensionen, die um das Thema »Psychographie« kreisten. Auf den Begriff konnte ich mir keinen Reim machen – bis mir seine Dissertation über E. T. A. Hoffmann in die Hände fiel. Er hatte 1909 promoviert, zwei Jahre später war sie erschienen. Mein Vater, Sigis, hat diese Dissertation viele Jahre später in einer Bibliothek ausfindig gemacht und sie für Hilde kopieren und binden lassen. Es war – außer einem vergilbten Foto von einem jungen Mann mit Schnurrbart in Uniform – das einzige Erinnerungsstück meiner Mutter an ihren Vater. Inzwischen befindet sich die Dissertation bei mir – und ich bin, glaube ich, das einzige Mitglied der Familie, das je hineingeschaut hat. In dem Exemplar, das mein Vater kopieren ließ, hat irgendein Fremder viele Anmerkungen und Unterstreichungen hinterlassen.

Pauls Dissertation trägt den Titel: E. T. A. Hoffmann. Eine psychographische Individualanalyse. Der Umfang von 220 Seiten war für die Zeit ziemlich beträchtlich. Die Dissertation ist deshalb so umfangreich, weil sie einen von ihm selbst erarbeiteten psychologischen Fragebogen enthält. Unter »psychographischer Analyse« verstand er »die Individualanalyse einer historischen Persönlichkeit«. Ich dachte natürlich sofort, es handle sich um eine psychoanalytische Arbeit – wegen der kolportierten Korrespondenz mit Freud. Die Lehren Freuds von der »Macht des Unbewussten« waren auch damals schon im Norden angekommen. Immerhin war das erste psychoanalytische Institut nicht in Wien, sondern in Berlin gegründet worden. Aber Paul ging es gar nicht um das Unbewusste, sondern um »harte Fakten«. In seiner Einleitung schreibt er, dass er »schon in früher Jugend eine ausgesprochene Neigung zu diesem Dichter und Menschen«, das heißt zu Hoffmann, gehabt habe. Doch habe diese »kritiklose Vorliebe, die sich in ästhetischem Genießen bewegte«, nun dem Streben Platz gemacht, »durch analysierende Kritik hinter die bewegenden Hebel dieser auffallenden Erscheinung und ihrer Handlungen zu kommen«.2 Paul unterwirft nicht das Werk Hoffmanns einer »psychographischen« Untersuchung, sondern die Wahrnehmungen und Äußerungen von Zeitgenossen und vor allem »Dokumente der Persönlichkeit selbst wie Briefe, Tagebücher, Selbstbiographien und ähnliches, die, wenn sie mit der Gabe der Selbstbeobachtung und Wahrhaftigkeit verfaßt sind, einen unschätzbaren Wert haben«.3

In gewisser Weise betrieb Paul etwas Ähnliches wie das, was ich mir mit den Tagebüchern und der restlichen Hinterlassenschaft meiner Familie vorgenommen habe. Nur dass es bei ihm nicht um die eigene Familie ging, sondern um eine »geistige Verwandtschaft«: zum Genie. Nicht gerade bescheiden, wie ich finde. Mich interessiert, wie sich andere in mir eingenistet haben und über welche Kanäle von geheimer Nachrichtenvermittlung das geschah. Paul wollte wissen, worin »die Unterschiede zwischen dem Schaffen des genialen Künstlers und den Leistungen des gewöhnlichen Sterblichen bestehen«.4 Anders ausgedrückt: Wie entstehen Genies? (Dahinter steht natürlich implizit die Frage: Wie lassen sie sich herstellen?) Paul, vom Gedanken besessen, dass sich die Frage nach der Entstehung von Genies wissenschaftlich erfassen lasse, entwickelte ein Schema mit vielen Tabellen, in denen das Leben von E. T. A. Hoffmann nach Faktoren wie »Erblichkeit«, »Umgebungseinflüsse«, »Krankheiten«, »sexuelle Veranlagung«, »Stellung zu den Sexualobjekten«, Charakteristika der »Objekte seiner Liebe« und ihr Einfluss auf sein Schaffen befragt wurde. Unter einigen dieser Sparten kann ich mir nichts vorstellen, etwa »Lebenswellen organischen Ursprungs«; unter anderen schon mehr: »das Äußere« der Erscheinung, die »sensorische und motorische Beschaffenheit« des Schriftstellers, die »Beschaffenheit seines Trieblebens«. Sogar der Einfluss des Wetters auf das Werk spielt eine Rolle; und das Schriftbild wird nach den Vorgaben einer »wissenschaftlichen Graphologie« untersucht. Für mich erzählt Pauls Dissertation einerseits von der großen Reise des frühen 20. Jahrhunderts in die geheimnisvolle »Welt der Seele«. Andererseits ist sie aber auch ein Beleg für die Überzeugung, dass man deren Geheimnissen durch Berechnungen zu Leibe rücken kann. Kurz, Paul wollte das Unbewusste positivistisch erkunden, so als handle es sich um einen Flecken Erde, auf dem man nur ein paar Vermessungen vorzunehmen braucht, um schließlich auch diesen kartografieren zu können. Übrigens gibt es die »Psychographie« auch heute noch. In ihrer modernen Variante bezeichnet sie sich als eine »Kombination aus Psychologie und Kartografie«, die den Versuch unternehme, »die ›Landschaft der Persönlichkeit‹ zu verstehen«.

ST. ROMAN DE CODIÈRES,DEN 30. JULI 2006

Liebe Großmutter,

Dein Sohn Hans erzählte mir, dass er als Kind im Speicher Eures Hauses auf einen Karton stieß, in dem sich einerseits die »Kriegsreliquien« seines Vaters befanden (Helm, Pistole usw.), die Du pietätvoll aufbewahrt hattest, und andererseits seltsame Kuben, auf denen Zahlen und Buchstaben vermerkt waren. Du erklärtest ihm, das seien Instrumente für die psychologischen Experimente, die Paul mit (oder an) seinen Schülern durchführte. Ich bin dieser seltsamen Mischung von Seelensuche, Interesse am Unberechenbaren einerseits und Glauben an die Macht der Zahl andererseits, immer wieder begegnet. Einige aufgeklärte Menschen, die ich kenne, können an keiner Handleserin vorbeigehen. Pauls Forschung kommt mir so ähnlich vor: über das Unbewusste sprechen, aber unter Vermeidung all jener Wege, die sich die »Stille Post« sucht, die Auslassungen, Missverständnisse, Fehlleistungen, Assoziationen und Träume. Vielleicht führt der Weg, den ich mir gesucht habe, auch nicht zum Ziel. Aber ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass uns »das Geheimnis« am meisten von sich selbst preisgibt, wenn wir es nicht ganz zu »entschleiern« versuchen. Von Hilde weiß ich, dass sie in ihrer Jugend telepathische Spiele liebte. Sie sei ein begabtes Medium gewesen, behauptete Hans. Später, als sie mit immer größeren Depressionen zu kämpfen hatte, traten Psychopharmaka an die Stelle der Parapsychologie. Bei Dir gehe ich eher davon aus, dass Dich die Parapsychologie nicht sonderlich interessierte. Aber vielleicht hast Du auch erst nach dem Tod Deines Mannes einen anderen Weg eingeschlagen.

Pauls Tod

Hildegard und Paul waren nur wenige gemeinsame Jahre vergönnt. 1913 hatten sie geheiratet, im April 1918 fiel Paul. Er hatte sich freiwillig zu Kriegsbeginn gemeldet. Dabei hätte er als einziger Sohn seiner Eltern zurückgestellt werden können. Aber wer tat das schon damals, im August 1914, als alle strahlend in den Krieg zogen und dachten, sie seien Weihnachten wieder zu Hause? Paul konnte wegen einer Knieverletzung nicht sofort einrücken. Das empfand seine Frau als Schmach. Sie erzählte später ihrer Tochter Hilde, dass sie sich nicht am Fenster zeigen mochte, als die Soldaten an ihrem Haus vorbei in den Krieg zogen. Nur weil ihr Mann zu Hause geblieben war. Als Paul dann schließlich einberufen wurde, hat sie aber doch so bitterlich geweint, dass ihre Augen zu bluten begannen. Da hatten Paul und Hildegard schon begriffen, dass dieser Krieg nicht so schnell vorbei sein würde.

Im April 1918 traf Paul ein Kopfschuss. Er lag in den Schützengräben von Verdun und machte sich, bevor er starb, Sorgen, was aus seiner Frau und seinen Kindern werden würde. Ein Kriegskamerad hat es später berichtet. Der Tag, an dem Paul fiel, war Karfreitag, sagte mir meine Mutter Hilde. Das Dienstmädchen habe behauptet, dass sie in der Nacht seines Todes Schritte im Kinderzimmer gehört habe. Sie hätten an den Betten der Kinder haltgemacht. Am nächsten Tag sei die Nachricht eingetroffen. Hilde hatte Tränen in den Augen, als sie mir diese Geschichte erzählte. Da war sie über sechzig Jahre alt. Weder Hilde noch Hans hatten eine Erinnerung an ihren Vater. Die eine war zweieinhalb, der andere ein Jahr alt, als er starb. Aber Pauls Eltern haben Hilde und Hans noch gekannt. Sie waren nach Berlin gezogen, als Posen nach dem Ersten Weltkrieg polnisch wurde, denn sie hatten für die deutsche Nationalität optiert. Anfang der 1920er-Jahre starb der alte Margis. Danach bezog seine Witwe eine Einzimmerwohnung in einem ärmeren Teil von Charlottenburg, nicht weit entfernt von der Schwiegertochter und den Enkeln. Das Zimmer, so erinnerte sich Hans, hatte einen Kachelofen, und die Toilette befand sich im Treppenhaus. Wir haben sie gerne besucht, sagte Hans. Man musste mich hinprügeln, sagte Hilde. Wenn wir kamen, so sagt Hans, machte sie Backäpfel mit Marmelade. Sobald die Kinder groß genug waren und mit der Straßenbahn fahren konnten, wurden sie allein losgeschickt, ihre Großmutter zu besuchen. Als diese Ende der 20er-Jahre starb, hinterließ sie ihren Enkeln je tausend Reichsmark.

Hans konnte sich an viele Feiern erinnern, bei denen die Gefallenen des Ersten Weltkriegs als die Helden eines missachteten und geschundenen deutschen Vaterlands gefeiert wurden. »Ich habe mich oft gefragt«, so sagte er mir, »was wohl aus mir geworden wäre, wenn mein Vater überlebt hätte. Wahrscheinlich wäre ich in Deutschland geblieben, wäre 1936 nicht nach England gegangen.« Er fragte sich, ob sein Vater ein Anhänger von Hitler geworden wäre. Aus dem, was Hildegard ihren Kindern erzählte, konnten sie schließen, dass er ein großer Patriot war. Aber vielleicht wäre er auch ein Liberaler geworden. Oder wer will ausschließen, dass er sich, wie Onkel Max, den Nazis angeschlossen hätte, »um einen mäßigenden Einfluss auf die Leute auszuüben«? Hans sagte sich später oft, die Tatsache, dass er einer feindlichen Armee angehörte, hätte seinen Vater sicherlich entsetzt, »weil ich dann gegen Deutsche kämpfen musste«. Hildegard hat das nicht so entsetzt. Im Gegenteil. Sie sorgte dafür, dass Hans Deutschland verließ, nachdem die Nazis an die Macht kamen. Hans bedauerte bis zu seinem Tode, dass er seiner Mutter dafür nicht mehr seinen Dank aussprechen konnte.

ST. ROMAN DE CODIÈRES,DEN 2. AUGUST 2006

Liebe Großmutter,

durch das kleine Fenster schaue ich auf ein Tal mit Terrassen und Kastanienwäldern. Ich liebe diesen Blick. Zu allen Tageszeiten. Und ich kenne ihn schon seit dreißig Jahren. Um das Haus herum ist ziemliche Einsamkeit. Die nächsten »Nachbarn« wohnen in einigen Kilometern Entfernung. Ich weiß nicht, ob Dir dieser Ort gefallen hätte. Du liebtest die Stadt. Aber die Geschichte der Cevennen hätte es Dir angetan: die letzte Hochburg der Hugenotten, bevor sie aus Frankreich vertrieben wurden und nach Preußen oder Holland auswanderten. In meiner väterlichen Familie, angeblich auch in Pauls Familie, gab es eine ganze Reihe von hugenottischen Vorfahren. Die französischen Nachkommen dieser Verwandten habe ich einmal aufgesucht. Sie sind alle zum Katholizismus übergetreten – aber leben noch hier in der Gegend.

Ich wusste noch nichts von dieser Verwandtschaft, als wir uns in diese Landschaft verliebten und dieses Haus kauften. In vielen der verlorenen Höfe unserer Umgebung haben sich während der deutschen Besatzungszeit Widerstandskämpfer versteckt. Die Leute hier in der Gegend sprechen noch viel über diese Zeit. In ganz unmittelbarer Nähe gibt es einen Hof, der nur »maison brûlee«, verbranntes Haus, genannt wird. Die Deutschen haben ihn angesteckt, weil er Partisanen als Unterschlupf diente. Über Jahrzehnte hat kein Mensch das Haus betreten. Kürzlich wurde es von einem Engländer gekauft, der es aufbaut und wieder bewohnen will. Mehr als sechzig Jahre mussten vergehen, bevor sich das Haus vom Tod wieder dem Leben zuwenden konnte. Ich habe Wurzeln geschlagen an diesem Ort – mehr als irgendwo sonst. Es gibt viele Orte, an denen ich gelebt habe und gerne gelebt habe. New York, Paris zum Beispiel. Aber dieser Ort begleitet mich nun schon länger als irgendein anderer. Ich kann hier gut schreiben, und obwohl Du wahrscheinlich wenig mit dem Landleben anfangen konntest, bist Du mir hier nahe. Vielleicht wegen der Geschichte dieser Gegend. Von unserem Haus wissen wir übrigens, dass es zuletzt einen alten Junggesellen beherbergte, der sich bei Gewitter im Brotofen verkroch. Das war lange nach dem Krieg.

Ausgerechnet über Dich, die Du der Anlass für diese Recherche warst, habe ich am wenigsten Informationen. Während die anderen Mitglieder der Familie Tagebücher oder Memoiren hinterlassen haben, gibt es von Dir nichts, nur ein paar Zeugnisse über Dich und einige Deiner Publikationen. Ein Gutteil von dem, was ich über Dich in Erfahrung bringen konnte, verdanke ich Hans. Er hat bis zu seinem Tod an seinen Erinnerungen gearbeitet – nicht um sie zu publizieren. Er hat für seine Kinder festgehalten, woran er sich erinnerte: auf Englisch. Es wird Dich aber freuen zu hören, dass sein Deutsch noch immer sehr gut war. Nun profitiere ich von seinen Aufzeichnungen.

Hans, ich sagte es schon, das war für mich und meine Geschwister lange Zeit nur das vergilbte Foto eines jungen Mannes auf dem Toilettentisch meiner Mutter. Es stand direkt neben dem Spiegel, in den sie täglich blickte. Als Hans 1996 auf Einladung des Berliner Senats zum ersten Mal seit sechzig Jahren wieder deutschen Boden betrat, ließ er sich Berlin zeigen und erkannte einige Gegenden wieder. Das meiste hatte sich sehr verändert. Er sagte, wenn Du überlebt hättest, wäre er nach Deutschland zurückgekehrt. Aber ohne Dich habe er hier nichts mehr zu suchen gehabt.

Dennoch: Als er zum ersten Mal wieder in Berlin war, kamen die Erinnerungen hoch. Auch nebensächliche. Nachdem er ein paar Tage bei uns war, fragte er plötzlich, ob wir das Lied »Als die Römer frech geworden« kennen. Wir kannten es; es gehörte zu den Liedern, die unser Vater uns beigebracht hatte. Auf den langen Autofahrten, wo die Kinder irgendwie bei Laune gehalten werden mussten. Ich konnte mich nur noch an die ersten Zeilen erinnern. Hans fragte, ob es ein Buch gebe, in dem der Text abgedruckt sei. Gab es sicherlich, aber unser Sohn Valentin und das Internet waren schneller. Zehn Minuten später tauchte Valentin mit einem Ausdruck in der Hand auf. Alle fünfzehn Strophen. Ein seliges Lächeln ging über das Gesicht von Hans. Seine Schulzeit war wieder da. Und in diesem Lächeln des 80-Jährigen meinte ich auch die Kindheit von Sigis und Hilde zu erkennen. Das Lied ist alles in einem: Kaiserreich, Nationalismus, germanisches Heldentum. Aber zugleich war es auch ein Lied, mit dem Berliner Pennäler ihre Lehrer traktiert haben müssen. Von all dem erzählte das Lächeln Deines Sohnes. Und es erzählte auch von den Widersprüchen, die Dein Leben und das Deiner Kinder begleiteten. Das Lächeln von Hans über das wiedergefundene Pennälerlied war eine von vielen Arten, wie die »Stille Post« ihre Botschaften weitergibt.

Hans sagte mir bei unserem letzten Gespräch, und dabei begann er zu weinen, dass er zwei Dinge in seinem Leben bedauere: sich geweigert zu haben, mit seiner krebskranken Frau Shirley über ihren nahenden Tod zu sprechen, als diese ihn darum bat; und Dir nicht mehr gedankt zu haben für alles, was Du für ihn tatest. Dein früher Tod nahm ihm diese Möglichkeit. Aber er hat sein Leben als einen Versuch begriffen, das weiterzuführen, was Du in ihm angelegt hattest. Seine Lebensgeschichte erscheint mir heute wie einer der Kanäle, durch die Du ihm Deine »Stille Post« anvertraut hast. Es ist »seine Geschichte« – aber es ist zugleich »die Geschichte«, die vermittelt durch Dich in seiner Biografie Gestalt angenommen hat. An sich dachte ich, dass die Botschaften der »Stillen Post« vor allem von Müttern zu Töchtern weitergegeben werden. Am Beispiel von Hans konnte ich jedoch erkennen, dass sie sich manchmal auch andere Wege suchen. Deine Tochter Hilde hat sich weitgehend gegen die Erbschaft gewehrt, die Du ihr vermacht hast, Hans hat sie angenommen und sogar gelebt.

Einiges über Dich erfuhr ich auch von meiner Mutter. Aber ihre Erinnerungen an Dich sind »lückenhaft«, und ich habe den Eindruck, dass sie von Euren Konflikten geprägt sind. Deine Tochter trennte zwischen dem, was ich erfahren sollte, und dem, was besser verschwiegen oder »vergessen« wird. Die meisten Berichte von Hans und Hilde über Dich stimmen überein. Nur in einem Punkt widersprechen sie sich: Beide behaupteten bis ins hohe Alter, Dein Lieblingskind gewesen zu sein. Das entbehrte nicht der Komik und hätte Dich vermutlich amüsiert: diese beiden hochbetagten Menschen, die noch immer – jeder für sich – auf ihrem Sonderstatus beharrten. Ihr Insistieren erzählt etwas von der Bedeutung, die sie Dir und Deiner Zuneigung beigemessen haben.

Berlin nach 1918: Hildegard Margis

Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahre 1915 und dem Tod von Paul 1918 war Hildegard Margis auf sich allein gestellt und hatte zwei kleine Kinder zu versorgen. Ihre kinderlose Schwester und der Schwager Max aus Dortmund werden sie etwas unterstützt haben. Aber Hildegard hatte auch eine Ausbildung als Lehrerin; sie konnte an der Schule unterrichten. Da es an männlichen Lehrern fehlte, wurde sie sogar zum Schuldienst im Gymnasium zugelassen. Außerdem gab sie Klavierstunden. Irgendwie bringe ich sie damit nicht so recht in Verbindung. Außer bei den Virtuosen klingen Klavierstunden nach höherer Tochter und ein wenig »Kultur fürs Haus«. Aber vielleicht war sie ja zunächst tatsächlich vorgesehen für die Karriere der »höheren Tochter« – trotz der kurzen Haare und trotz der Ausbildung. Die andere Frau entwickelte sich erst später, als sie auf sich selbst gestellt war und sich völlig neu orientieren musste, wie so viele Frauen dieser Generation. Übrigens eine seltsame Koinzidenz: Dieselben Frauen, die zum ersten Mal das Stimmrecht erhielten, entwickelten auch diese ungeahnten Kräfte, die ich bei meiner Großmutter entdeckt habe. Was kam zuerst? War das Stimmrecht eine Folge dieser Kräfte oder die Kräfte die Folge des Stimmrechts?

Eine Erinnerung von Hans geht auf ein Ereignis zurück, das stattfand, als er vier Jahre alt war, also 1919 oder 1920: »Ich hörte Schreie von der Straße und ging ans Fenster, um rauszuschauen. Mutti kam sofort ins Zimmer gestürzt, riss mich vom Fenster und schlug es zu. Die Schreie kamen von Soldaten, die die Leute aufforderten, die Fenster zu schließen, weil Heckenschützen unterwegs waren.« Es könnte sich um den Kapp-Putsch gehandelt haben. Berlin war damals ein einziger Unruheherd, und die Straßenkämpfe gehörten zum Alltag. Ich habe Filme über diese Zeit gedreht – einen über den Hitlerputsch von 1923 zum Beispiel – und kann mir deshalb die Atmosphäre ganz gut vorstellen. Man lebte mit dieser permanenten Unruhe, den Menschen blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Einmal, so erzählte Hans, war seine Mutter in der Nähe des Brandenburger Tores unterwegs und wollte die breite Chaussee Unter den Linden überqueren. Ein Fremder zog sie in einen Hauseingang mit der Bemerkung: »Gnädige Frau, was Ihnen da um die Ohren schwirrt, sind keine Bienen, sondern Kugeln.« Hildegard Margis begann sich damals für Politik zu interessieren. Ihre Ausrichtung war nicht revolutionär, eher bürgerlich und national-konservativ. Zu Hans sagte sie einmal: »Ich würde auf den Knien nach Doorn rutschen, wenn ich den Kaiser zurückholen könnte.« »I told her she should rather take a train«, erzählte mir Hans.

In den unmittelbaren Nachkriegsjahren lebte Hildegard mit ihren Kindern am Rande des Existenzminimums. Nicht einmal die Straßenbahn konnten sie sich leisten. Ihre Tätigkeit als Lehrerin brachte wenig ein. So kam sie eines Tages auf die Idee, eine Zeitschrift zu gründen, die Verbraucherinformationen an Privathaushalte und Zeitungen verteilte. Damit hatte sie eine Marktlücke entdeckt. Die Industrie brachte ständig neue Produkte auf den Markt, und keiner wusste, wie man damit umgehen sollte. Wie sollte man wissen, was preiswert und haltbar ist? Hildegard gründete mithilfe einer Schreibmaschine und ihrer eigenen Arbeitskraft ein kleines »Unternehmen«: HuW (Haushalt und Wirtschaft). Die Informationen wurden mit Kohlepapierdurchschlägen vervielfältigt, aber damit konnte man nur wenige Kopien machen. Die Nachfrage nach den »Informationsblättern« wuchs. Hildegard wollte den Betrieb ausbauen, doch die Inflation zerschlug diese Hoffnungen. Hans, damals noch Kind, erinnerte sich: »Ich fand einmal eine Banknote auf der Straße mit unendlich langen Reihen von Nullen und ging damit zum Bäcker in der Hoffnung, ein Stück Kuchen zu erwerben. Der Schein war ein trockenes Brötchen wert. Und das war erst der Beginn der Inflation.« Dann geschah ein Wunder: Ethel Rose Taylor, die amerikanische Freundin und Verehrerin von Paul aus der Vorkriegszeit, schickte Hildegard Margis fünf Dollar.

Fünf Dollar waren in dieser Zeit ein Vermögen: Davon konnte Hildegard eine ganze Büroausstattung und eine Unmenge Papier kaufen. HuW verwandelte sich in ein »Unternehmen«, und mit dem kleinen Imperium wuchs auch das Selbstvertrauen der frischgebackenen Unternehmerin. Hildegard stellte Leute ein. Die »Informationsblätter« wurden mit Wäschekörben auf die Post gebracht – so wie das Papiergeld in Wäschekörben auf die Banken getragen wurde. Hans bemerkte ironisch in den Aufzeichnungen für seine Kinder: »In dieser Zeit hatte man keine Angst vor Banküberfällen. Die Diebe hätten das Geld gar nicht davontragen können. Außerdem hatte es innerhalb von wenigen Stunden seinen Wert verloren. Man konnte sehen, wie die Leute zu den Läden rannten, um ihr Geld auszugeben, bevor es wertlos war.« Druck und Versand der Informationsblätter wurden an professionelle Druckereien gegeben. Hildegard engagierte zwei Sekretärinnen und tat sich mit anderen Frauen zusammen. Gemeinsam gründeten sie einen Hauswirtschaftlichen Einkaufs-, Beratungs- und Auskunftsdienst (Heibaudi). Es wurden Büros am Landwehrkanal angemietet, in denen die modernsten Haushaltsgeräte ausgestellt und Beratungen durchgeführt wurden: Firmen holten sich hier Informationen über Geräte ein, Privatkunden ließen sich über Gehaltsfragen oder Familienrecht beraten. Eine Kochschule wurde eingerichtet.

ST. ROMAN DE CODIÈRES,DEN 4. AUGUST 2006

Liebe Großmutter,

es wird Dich freuen zu hören, dass sich Ethel Rose Taylor auch nach Deinem Tod um Deine Kinder kümmerte. Sie schrieb an Hans, als er im Lager in Australien saß, und unterstützte ihn, so weit sie konnte. Sie kümmerte sich um Hilde und Sigis, als die beiden 1946 nicht wussten, wohin sie gehen sollten: Nach Deutschland, wo sie keine engen Verwandten mehr hatten? In die USA, wo die Brüder von Sigis und nun auch seine Eltern lebten? Nach Australien, wo sich Hildes Bruder niedergelassen hatte? Ethel Rose Taylor versuchte, Arbeit für Sigis in den USA zu organisieren. Es klappte nicht. Aber sie war wahrlich eine treue Freundin – über zwei Generationen und zwei Weltkriege hinweg.

Hildegard Margis auf dem Weg zum Erfolg

Bei Hildegard ging es von nun an ständig und rasant aufwärts. Die Aktivitäten im Bereich der Hausfrauen- und Verbraucherberatung waren so erfolgreich, dass sich große Firmen wie Siemens, AEG und die Gasindustrie für diese »Unternehmerin« zu interessieren begannen. Die Elektroindustrie bot ihr Geld, damit sie sich in ihren Hausfrauenblättern für die Elektrifizierung der Haushalte einsetzte. Das tat sie mit viel Geschick, wie ich nachlesen konnte, indem sie die Vorteile der neuesten Technik vorstellte. Im Siemens-Jahrbuch von 1929 wurde ein Artikel von Hildegard Margis aus früheren Jahren über die elektrische Brat- und Backröhre nachgedruckt: »Sicherlich wird sie in weitaus den meisten Fällen nur für die Herstellung bestimmter Gerichte in Funktion treten; die Tatsache aber, daß beispielsweise in möblierten Wohnungen, in Zimmern zumal, die keine Gasleitung haben, und in engen Küchen mittels eines Gerätes, dessen Anschaffung dank seines vergleichsweise niedrig gehaltenen Preises auch für minderbemittelte Familien im Bereich der Möglichkeiten liegt, ohne jede gesundheitsschädlichen Folgen für die Bewohner eine vollkommene Speisenfolge hergestellt werden kann, muß ihren Besitzeswert wesentlich erhöhen und wird ohne Frage ein Mittel zur Lösung drückender Raumprobleme sein.«5 Darauf bot ihr die Gasindustrie Geld dafür, dass sie die Vorteile des elektrischen Haushalts nicht gar zu sehr hervorhob. Ihre Geschäftstüchtigkeit – darüber waren sich ihre beiden Kinder ausnahmsweise einig – war hoch entwickelt: Sie nahm Geld von beiden Seiten – und wurde zugleich zur Vorkämpferin des technischen Fortschritts. Ihr Buch über Zeitgemässes Kochen beginnt mit den Worten: »Wer nicht mit der Welt mitgeht, wer mißmutig hinter dem Ofen hockt und voll Verachtung auf die Fortschritte der Technik, des Verkehrs, des allgemeinen Lebens über, unter, neben sich sieht, der führt ein bemitleidenswertes Dasein. Unser Zeitalter der Technik verlangt gebieterisch von jedem einzelnen, daß er sich seine Errungenschaften, soweit es im Bereich des Möglichen liegt, zunutze macht, um nicht überrannt zu werden von den Ereignissen und nicht beherrscht zu werden da, wo er eigentlich herrschen sollte.«6

Gelegentlich veröffentlichte Hildegard Margis ihre Artikel auch unter Pseudonym: Elisabeth Hoffmann. Ich nehme an, das vereinfachte die Frage der Loyalität. Außerdem waren die Hausfrauenblätter voll mit Werbung. Nach bitterer Armut begann Hildegard nun, kaum acht Jahre nach dem Krieg, richtig Geld zu verdienen. Und sie genoss es, das Geld. Hilde behauptete zwar, dass ihre Mutter einen schrecklichen Geschmack hatte – »braune Schuhe zu einer schwarzen Tasche!« –, aber das hielt sie nicht davon ab, in den teuersten Läden Berlins einzukaufen. Für ihre Tochter Hilde war das Äußere wichtig, in Kleidung und Einrichtung war sie unübertroffen. Mutter Hildegard hingegen wollte sich damit nicht aufhalten. Sie hatte andere Prioritäten: Das Geld war dazu da, sich Freiheit zu erkaufen. Freiheiten wovon? Von Männern? Von politischer Abhängigkeit? Es muss etwas in dieser Art gewesen sein. Oder das Geld war auch einfach nur Selbstzweck, ein Zeichen von Autonomie. Gegen Ende der 1920er-Jahre, so sagte Hans, war Hildegard eine der bestverdienenden Frauen Deutschlands. Sie verfügte über keine Erbschaft, nichts war ihr mitgegeben worden. Aber von diesem Einkommen konnte die ganze Familie mehr als gut leben.

Die Familie bezog eine Wohnung mit acht Zimmern am Kaiserdamm Nr. 21. (Ich habe noch die Fernsprechnummer ausfindig gemacht: West 7691. Damals hatten die verschiedenen Stadtteile von Berlin getrennte Netzwerke, als handle es sich um unterschiedliche Städte.) Der Haushalt beschäftigte eine Köchin, ein Dienstmädchen und zwei Sekretärinnen. Später kaufte sie ein ansehnliches Grundstück auf der Lyckallee in Charlottenburg, um dort ein Haus zu bauen. Es war eines der ersten vollelektrifizierten Häuser Deutschlands. Die Elektroindustrie zeigte sich erkenntlich: Das Haus von Hildegard Margis wurde nicht nur mit einer elektrischen Küche ausgestattet, sondern auch mit automatischen Sicherungen (die damals neu waren). Alle Räume verfügten über ein Haustelefon. In mehreren Zimmern gab es Radiolautsprecher. Damals muss das Haus etwa so gewesen sein wie die Vorzeigehäuser der Telekom heute. Oder Häuser, die durch alternative Energie versorgt werden. Finanziert wurde es von Siemens. Die Firma verlangte dafür, dass gelegentlich Führungen durch die Villa stattfinden durften. Das Haus wäre heute wahrscheinlich geeignet als Museumsstück der frühen Elektrifizierung, aber leider steht es nicht mehr. Es wurde 1943 von einer Bombe getroffen und schwer beschädigt. Unmittelbar nach dem Krieg haben noch einige Freunde von Hildegard darin Unterschlupf gefunden, darunter Hans Lohmeyer, der von 1919 bis 1933 Oberbürgermeister von Königsberg war, bevor er von den Nazis abgesetzt wurde. In den 1950er-Jahren haben meine Eltern das Haus und das Grundstück verkauft. Heute steht ein modernes Mietshaus darauf. Auf dem Grundstück stehen alte Bäume. Es könnten dieselben sein, die ich auf den Fotos vom Haus gesehen habe.

ST. ROMAN DE CODIÈRES,DEN 7. AUGUST 2006

Liebe Großmutter,