19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Es war eine ganze Generation von Frauen, die in der jungen Bundesrepublik plötzlich neue Rollen und Lebensentwürfe erprobte und gegen die patriarchalen Strukturen rebellierte. Was trieb sie an? Christina von Braun zeigt am Konfliktfeld "Geschlecht", wie politische und persönliche Geschichte ineinander greifen. Und sie erzählt vom unbändigen Drang nach Erkenntnis. Christina von Braun begibt sich auf eine innere Reise, die sie aus dem Deutschland der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart, von Rom, London und New York bis nach Paris und Berlin führt. Wann beginnt eine wohlerzogene Tochter aus liberalem Elternhaus über die Frauenrolle nachzudenken? Welchen Einfluss übt die nie gekannte Großmutter aus? Offen und persönlich erkundet Christina von Braun ihre Geschichte und zugleich die ihrer Generation: Sie erzählt vom feministischen Aufbruch im 20. Jahrhundert, an dem sie als Autorin, Denkerin und Filmemacherin federführend und an entscheidender Stelle beteiligt war. Zugleich erzählt sie von ihrem individuellen Ringen, den Feminismus in alltägliches Leben zu übersetzen: Wie gelingt eine Ehe, in der beide Partner selbstbestimmt entscheiden und ihre Ziele gleichberechtigt verfolgen? Wie schafft man es, Mutter zu sein, ohne auf ein eigenständiges Leben zu verzichten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Es war eine ganze Generation von Frauen, die in der jungen Bundesrepublik plötzlich neue Rollen und Lebensentwürfe erprobte und gegen die patriarchalen Strukturen rebellierte. Was trieb sie an? Christina von Braun zeigt am Konfliktfeld Geschlecht, wie politische und persönliche Geschichte ineinandergreifen. Und sie erzählt aus ihrer eigenen Erfahrung vom unbändigen Drang nach Erkenntnis.

Die Autorin

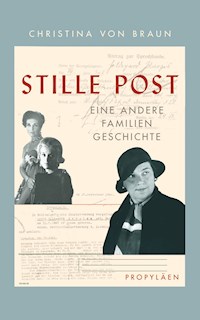

CHRISTINA VON BRAUN, geboren 1944 in Rom, drehte etwa 50 Filmdokumentationen und verfasste zahlreiche Bücher und Aufsätze zu kulturgeschichtlichen Themen. 1994 wurde sie an die Humboldt-Universität zu Berlin berufen. Sie war Gründungsdirektorin und langjährge Leiterin des ersten Studiengangs Gender Studies in Deutschland und ist Senior Research Fellow des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. 2013 erhielt Christina von Braun den Sigmund-Freud-Kulturpreis. Bei Propyläen erschien zuletzt Stille Post. Eine andere Familiengeschichte.

CHRISTINA VON BRAUN

GESCHLECHT

Eine persönliche und eine politische Geschichte

Propyläen

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-2511-8

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München

Umschlagmotiv: © privat

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Für meine EnkelkinderDavid (4), Alma (2), Nora (2), Feline (3 Monate).Falls sie später mal Näheres wissen möchten.

VORWORT

Das mit dem Patriarchat war nur mal so ’ne Idee

Wir leben im ersten Zeitalter, das zugibt, nicht genau zu wissen, was das ist: »der Mann«, »die Frau«. Vorangegangene Epochen hatten präzise Vorstellungen von der »Natur der Geschlechter«, auch wenn jedes neue Zeitalter die früheren Definitionen Lügen strafte. Bis etwa 1800 vollzog sich der Wandel der Geschlechterrollen allmählich. Das Bestehen eines Regelwerks konnte sich über Jahrhunderte hinziehen – Jahrhunderte, in denen sich die Geschlechterbilder nur minimal verschoben. Bei uns hingegen, die wir im 20. Jahrhundert geboren wurden, veränderten sich die Dinge schnell und immer schneller. Noch um 1900 waren angesehene Wissenschaftler der festen Überzeugung, dass Frauen aus anatomischen Gründen nicht zu akademischer Ausbildung befähigt seien und man ihnen auch kein politisches Stimmrecht anvertrauen könne. Die Frauen seien »nicht reif für die Demokratie«, hieß es, die ökonomische Unabhängigkeit der Frau sei mit den »Naturgesetzen« nicht vereinbar und so weiter.

Wenige Jahrzehnte später sitzen Frauen in den Aufsichtsräten großer Unternehmen, sie üben politische Macht aus und machen mehr als die Hälfte aller Studierenden aus. Amerikanische Eliteuniversitäten haben in manchen Fächern klammheimlich Männerquoten eingeführt, um die »Feminisierung« von Disziplinen zu verhindern. In immer mehr juristischen Auseinandersetzungen entscheiden Richterinnen über die Auslegung von Gesetzen, die Politikerinnen durch die Parlamente gebracht haben. Feministische Kämpferinnen – und vereinzelt auch Kämpfer – haben zu diesen Veränderungen beigetragen. Und sie tun es (zum Glück) auch weiterhin. Aber ihr Beitrag erklärt nicht alles. Es gab immer schon Frauen, die Bildung einforderten und gern ökonomische Unabhängigkeit besessen, politischen Einfluss ausgeübt hätten. Das wurde ihnen beharrlich verweigert. Das Erstaunliche an diesem Zeitalter ist nicht, dass Frauen die Gleichberechtigung einfordern, sondern dass sie ihnen gewährt wurde. Zum ersten Mal in Tausenden von Jahren. Was war der Anlass für dieses Umdenken? Und warum geschah die Umwälzung in so kurzer Zeit, gerade mal hundert Jahren? Zwei denkbare Erklärungen: Entweder vollzog sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine radikale Mutation des geschlechtlichen Körpers (eher unwahrscheinlich) – oder aber es dämmerte allen, dass die Geschlechterrollen nie von der »Natur«, sondern immer schon kulturell bestimmt waren. Dann stellt sich allerdings die Frage, auf welcher Evidenz die Vorstellungen früherer Zeitalter über die natürliche Berufung des Mannes zu akademischer Ausbildung, künstlerischer Tätigkeit, politischer Reife beruhten. Und wie es zu diesem plötzlichen Sinneswandel kam. Ich wusste es nicht, aber rückblickend kann ich erkennen, dass mich diese Fragen begleiteten, seitdem ich zu denken begann. Alle meine Filme und Bücher kreisen letztlich um dieses eine Thema, sie erscheinen heute wie unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden, plausible Antworten zu finden.

Ich stand mit diesen Fragen nicht allein. In derselben Zeit machten sich Hunderte anderer Frauen auf die Suche nach Antworten: feministische Wissenschaftlerinnen, Filmemacherinnen, Autorinnen, Künstlerinnen. Jede von ihnen trug neue Teile zum Puzzle bei, wir lernten voneinander. Wir suchten in den Texten und schrieben Bücher, wir durchforsteten die Kunstgeschichte und schufen neue Werke, wir hörten die Musik vergangener Zeiten und komponierten zeitgemäße. Jede von uns erfand neue Begriffe oder verlieh alten Wörtern einen veränderten Sinn. Da sich der Wandel kultureller Ordnungen oft unterschwellig vollzieht, mussten wir lernen, die in den Archiven lagernden Akten und Dokumente auf ihr »verborgenes« Wissen zu befragen, die Aufmerksamkeit auf die Auslassungen hinter den Einlassungen zu richten. Der Historiker David Sabean gibt ein beredtes Beispiel für eine solche Leerstelle: Er beschreibt, wie ihm in der Klosterbibliothek von Weingarten eine Urkunde vorgelegt wurde, die mit mehr Siegeln und Stempeln versehen war als irgendein anderes Dokument, das er je gesehen hatte. Die Urkunde hielt fest, »dass Frauen noch nie das Erbrecht auf Höfe oder Teile von Höfen besessen hatten, wobei allein der Umfang der Urkunde diese Aussage Lügen strafte«.1 In Wahrheit waren Töchter bis ins Mittelalter genauso erbberechtigt wie Söhne, doch in den späteren Jahrhunderten verdrängte man sie konsequent aus den Erblinien. Von nun an »bezeugten« Urkunden wie diese, dass es immer so gewesen sei.

Die französische Autorin Annie Ernaux nennt sich eine »Ethnologin ihrer selbst«: Sie forscht in ihren persönlichen Erinnerungen, um rückblickend die Prozesse ihrer Zeit zu erkennen.2 Bei anderen Autorinnen ist es umgekehrt: Sie berichten von historischen Begebenheiten, von ethnologischen Forschungen, von sozialen Entwicklungen – von Prozessen also, die weit über die Existenz einzelner Frauen hinausgehen. Das tun sie jedoch im Bewusstsein, dass ihr Blick von den Erfahrungen ihres persönlichen Lebens, von den kulturellen Bedingungen ihrer Existenz geprägt ist. Ich lernte von ihnen, in die Skepsis gegenüber den Erzählungen der anderen auch die eigene Voreingenommenheit einzubeziehen.

Ob es sich um die Betrachtung der Geschichte durch die Augen des Selbst oder die Betrachtung des Selbst durch die Augen eines Zeitalters handelt: In beiden Fällen kann das Ich nie mehr als Symptom allgemeiner Entwicklungen sein. Weder das handelnde noch das betrachtende Ego kann sich herauslösen aus den historischen Prozessen, in die es hineingeboren oder verpflanzt wurde. Gewiss, wir sind alle Akteure unserer Lebensgeschichten; zugleich sind wir aber auch die blinden Passagiere eines Projekts der Geschichte: ihrem Kurs ausgeliefert. Und für unser Zeitalter hält dieser Prozess eine besondere Story bereit. Man könnte sie als die Erkenntnis beschreiben: »Das mit dem Patriarchat war nur mal so ’ne Idee.«

Wir haben gelernt, zwischen biologischem Geschlecht (sex) und sozialem, kulturellem Geschlecht (gender) zu differenzieren. Das hatte seinen Sinn: Es galt darauf hinzuweisen, dass die sozialen Geschlechterverhältnisse nicht durch die Biologie bestimmt werden und durch diese auch nicht zu erklären sind. Inzwischen fragt es sich aber, ob nicht die deutsche Sprache – gerade weil sie keine Unterscheidung vornimmt – das Sensorium für den umgekehrten Prozess schärft: dass nämlich die sozialen Rollen und die kulturellen Imaginationen von Männlichkeit und Weiblichkeit einen entscheidenden Einfluss auf die Biologie der Geschlechter auszuüben vermögen. Die Wissenschaftsgeschichte und -theorie hat schon vor einiger Zeit die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur für obsolet erklärt: Ein Gutteil der Natur sei heute ein Artefakt der Kultur.3 Diese Einsicht gilt in erhöhtem Maße für Geschlecht, wo Individuelles und Soziales, Persönliches und Politisches immer eng miteinander verwoben waren. Das machte Geschlecht zum idealen Experimentierfeld, auf dem die Kultur ihre Macht über Natur und Gesellschaft erproben und zugleich darstellen konnte. Auch davon erzählt dieses Buch.

Auf welche Weise die Frauen meiner Generation zu Feministinnen wurden und ihren Feminismus gelebt haben, hing mit ihren individuellen Biografien zusammen. Aber dass wir so viele sind, hat etwas mit diesem Prozess der Geschichte zu tun: Die neuen Geschlechterrollen hängen mit ökonomischen Verhältnissen, den neuen Reproduktionstechniken, veränderten Imaginationen über Männlichkeit und Weiblichkeit wie auch der grundsätzlichen Anzweiflung einer Geschlechterpolarität zusammen. Diesen Neuerungen ist es zu verdanken, dass der Begriff Feminismus mittlerweile für viele überholt erscheint. Für meine Generation war er wichtig. Er definierte die Anerkennung weiblicher Selbstbestimmung. Andere Begrifflichkeiten traten seither an seine Stelle. Neben den »feministischen« Blick traten die lesbischen, schwulen, queeren, diversen Perspektiven. Aber auch sie haben ihren historischen Kontext. Das Gendersternchen tauchte erst auf, nachdem Homosexualität zunächst legalisiert, dann gesellschaftlich akzeptiert war* und die Reproduktionsmedizin den Begriffen »Vater« und »Mutter« multiple Bedeutungen zugewiesen, der geschlechtlichen Zugehörigkeit ihre Eindeutigkeit genommen hatte.

* Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags veröffentlichte 2016 eine repräsentative Studie, laut der 83 Prozent der Deutschen die juristische Gleichstellung von homosexuellen Paaren mit dem Ehegesetz befürworten. Im Fazit des Berichts steht: »Insgesamt hat die Akzeptanz der Homosexualität in der deutschen Gesellschaft sehr zugenommen. Während bis in die 1970er-Jahre hinein homosexuelle Lebensweisen mehrheitlich als moralisch verwerflich oder krank beurteilt wurden, äußert sich heute eine Mehrheit positiv über Homosexualität. Im internationalen Vergleich steht Deutschland damit laut einer Studie von 2013 an erster Stelle: Auf die Frage: ›Sollte die Gesellschaft Homosexualität akzeptieren?‹ antworten 87 Prozent der Deutschen mit Ja, in Frankreich sind es 77 Prozent, während lediglich 16 Prozent der Russen und neun Prozent der Türken die Aussage befürworten.« (Wissenschaftlicher Dienst 2016)

Der Wandel der Geschlechterrollen begann mit der Frauenemanzipation. Deshalb hat der Begriff »Feminismus« noch immer hohes Erregungspotenzial. Den Konservativen treibt er die Zornesröte ins Gesicht, während emanzipierte Frauen wie Marine Le Pen oder Alice Weidel der Rechten ein feministisches Image verleihen sollen. Im linken und liberalen Spektrum kritisieren einige, dass der Begriff Feminismus zu sehr am traditionellen Muster der Geschlechterpolarität festhält, während andere finden, dass die Gleichberechtigung schon längst erreicht und der Feminismus überflüssig sei.

Es genügte eine einzige Krise, um die Fragilität dieser Positionen offenzulegen. Im März 2020 wurde Deutschland von der großen Pandemie heimgesucht, das Land ging in den Lockdown. Kaum waren die Schulen und Kitas geschlossen und die Eltern zum Homeoffice übergegangen, kam in den Familien das alte Rollenschema wieder zum Vorschein: Die Mütter bespielten die Kleinkinder und übernahmen das home schooling der Älteren. Siebenhunderttausend alleinerziehende Mütter blieben sich völlig selbst überlassen. »Kinder Küche Corona« titelte eine Zeitung: »Die Krise offenbart, dass patriarchale Alltagsmuster nach wie vor das Denken und Handeln der Menschen prägen.«4 In der Wochenzeitung Die Zeit konstatierte Julia Jäkel, Geschäftsführerin von Gruner + Jahr, dass bei Telefonkonferenzen »ausschließlich tiefe Männerstimmen in der Leitung« seien.5 (Die schöne Doppelbedeutung von »Leitung«.) Die Rückkehr alter Rollenmuster in Krisenzeiten scheint von der Beharrlichkeit dieser Muster zu erzählen. Aber ich bin nicht sicher, dass diese Betrachtung schon das Ende der Story ist. Es kam zu Gegenentwicklungen. Im Juli berichteten Anwaltspraxen und Paartherapeutinnen von wachsenden Konflikten und steigenden Trennungswünschen. Die Rückkehr zu den alten Verhältnissen verlief offenbar nicht ganz so glatt. Allein im März 2020 verfünffachte sich die Anzahl der Scheidungsanträge in Berlin. Meist junge Paare mit Kindern.6 Einige Monate später zeigte eine wissenschaftliche Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, dass die Paare die Familienarbeit, anders als zunächst gedacht, im Laufe der Corona-Monate gerechter zu verteilen begannen.7 Corona brachte also beides: sowohl die Retraditionalisierung der Geschlechterrollen als auch eine Neuverteilung der Care-Arbeit.8 Hinzu kommt, dass da, wo es zum Rückfall in traditionelle Muster kam, dies ausschließlich dem gender pay gap zu verdanken war. Da die Männer im Allgemeinen das höhere Einkommen haben, steckten die Frauen beruflich zurück. Die Einkommensdifferenz ist in der Tat die wichtigste noch bestehende Bastion gegen die Gleichberechtigung. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch sie fallen wird.

Man sollte die Veränderungen der Geschlechterrollen immer unter langfristiger Perspektive betrachten; der Wandel von Mentalitäten zeigt sich am ehesten aus der Distanz. Unter diesem Blickwinkel tritt plötzlich zutage, dass am Ende der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts (überwiegend bewirkt von Leitbildern der Männlichkeit) immer wieder die Verbesserung der Frauenrechte stand. Das galt für beide Weltkriege wie für den Nationalsozialismus. Nach 1918 erhielten Frauen das Wahlrecht, nach 1945 wurde die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert. Vielleicht ist jetzt der gender pay gap dran. Ja, die Corona-Krise hat die Beharrlichkeit alter Rollenschemata hervorgekehrt, aber sie hat die Veränderungen auf dem Gebiet der Geschlechterverhältnisse nicht grundsätzlich infrage gestellt. Hinzu kommt, dass gerade Machos wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro im Umgang mit der Pandemie kläglich versagt haben.

Der Anthropologe Karl Polanyi hat ein äußerst erhellendes Buch über den Industrialisierungsprozess geschrieben. In The Great Transformation stellt er nicht nur die sozialen Folgen der Industrialisierung – Verarmung, Verstädterung, Abstieg des Werts von Grund und Boden, Aufstieg des Kapitals –, sondern auch die strukturellen Veränderungen des Zusammenlebens dar. Aus einer Gemeinschaft, in der alle aufeinander angewiesen waren, wurde eine individualistische Gesellschaft, die sich als Anhängsel des Marktes verstand. »Die Wirtschaft ist nicht mehr in die sozialen Beziehungen eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen sind in das Wirtschaftssystem eingebettet.«9 Beim Wandel der Geschlechterrollen geht es um eine viel langfristigere Perspektive als bei der Industrialisierung. In unserer Epoche findet eine Zeitenwende statt, bei der Jahrtausende in den Blick genommen und neu gedacht, alte Traditionen hinterfragt werden (ohne dass dabei die Errungenschaften anderer Zeitalter verworfen würden). Der Zufall hat die Frauen meiner Generation in diesen historischen Moment hineingestellt – und das mag erklären, dass gerade wir dann auch das Bedürfnis empfanden, die Zeichen der Zeit zu entziffern. Geschichte ist ein Fortsetzungsroman, und zum ersten Mal beteiligen sich auch die Frauen an der Erzählung.

Diesem Buch ging ein anderes voraus: Die Stille Post erschien vor fast 15 Jahren.10 Darin erzähle ich von den Frauen meiner Familie, meiner Mutter, meinen Großmüttern. Den berühmten Männern meiner Familie wurden schon einige Bücher gewidmet. Oder sie haben sie selbst verfasst. Als ich diese »andere Familiengeschichte« schrieb, wollte ich herausfinden, welche Erbschaften die Frauen dieser zwei Generationen hinterlassen haben. Welche Botschaften bei meinen Schwestern und mir ankamen. Meine mütterliche Großmutter Hildegard Margis habe ich persönlich nie kennengelernt, sie starb drei Monate nach meiner Geburt. Gerade mit ihr verband mich aber einiges, wie ich im Laufe der Recherchen für die Stille Post feststellte. Viele Themen, die mich beschäftigen, standen auch schon auf ihrer Agenda: die Frauenrechte, die deutsch-jüdische Geschichte. Auch die unterschiedliche Wirkmacht von Medien: »Ihr solltet Hitler nicht zuhören, ihr solltet ihn lesen«, hatte sie lange vor 1933 ihren Kindern gesagt, als sie sie vor den Nazis warnte. Offenbar durchschaute sie früh das, was Medientheoretiker heute »sekundäre Oralität« nennen: eine von medialen Techniken bewirkte Form von Unmittelbarkeit

Die Biografie von Hildegard Margis steht nicht für ein historisches Einzelschicksal. Sie gehörte der ersten Generation von Frauen an, die das Wahlrecht hatten. Wie viele andere Frauen der 1920er-Jahre ließ sich meine Großmutter diese Chance nicht entgehen. Im Ersten Weltkrieg jung verwitwet, brachte sie sich und ihre beiden kleinen Kinder allein durch. Sie gründete eine erfolgreiche Hausfrauenorganisation und gab Wochenblätter zur Verbraucherberatung heraus, bevor irgendjemand die Worte Konsument und Verbraucherschutz kannte. Sie gründete einen Verlag für Ratgeber und Kochbücher. Die Publikationen verkauften sich hervorragend: an die vielen Witwen, die lernen mussten, Broterwerb und Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen. Hildegard Margis verdiente gut, trat im Radio auf, knüpfte Kontakte zu Frauenverbänden in den USA, engagierte sich in der Politik, wurde Bezirksverordnete von Charlottenburg. Ihre Karriere wäre weiter aufwärts gegangen, hätten ihr die Nazis nicht ein Ende gesetzt.

Nach 1933 wurde Hildegard Margis aus ihren öffentlichen Ämtern verdrängt, und so wie die Nazis den Ullstein Verlag, mit dem sie eng zusammenarbeitete, »arisierten«, übernahmen sie auch ihre Hausfrauenverbände und Verlagsgeschäfte. 1943 schloss sich meine Großmutter der Widerstandsgruppe »Freies Deutschland« an: Diese war von Kommunisten ins Leben gerufen worden, aber es gehörten ihr auch Sozialdemokraten und Bürgerliche wie sie an. Als der Anführer Franz Jacob im Juli 1944 verhaftet und kurz danach hingerichtet wurde, kam es zu einer Verhaftungswelle, die auch meine Großmutter erfasste. Sie wurde von der Gestapo festgenommen und starb im September 1944 im Berliner Frauengefängnis Barnimstraße.

Erst im Alter von vierzig Jahren erfuhr ich von einem Onkel – dem Bruder meiner Mutter, er war 1934 über England nach Australien emigriert –, dass die Mutter von Hildegard Margis konvertierte Jüdin gewesen war. Meine Großmutter konnte also niemals einen »Ariernachweis« vorlegen, zu ihrem Glück lag ihre Geburtsurkunde im polnischen Posen (heute Poznań), sonst wäre sie als alleinstehende »Halbjüdin« schon früh deportiert worden. Jahre bevor ich das erfuhr, waren merkwürdigerweise sowohl die Geschlechterfrage als auch die deutsch-jüdische Geschichte zu den Hauptthemen meiner Arbeiten geworden. Ich ahnte nichts von den Dingen, die über das Leben meiner Großmutter bestimmt hatten – und dennoch wurden sie auch für mein Leben bestimmend. Meine Mutter, die zu Beginn der NS-Zeit gerade 18 Jahre alt war, hat sich mit diesen Fragen nicht beschäftigen wollen. Aber sie muss, so begreife ich heute, Mittlerin gewesen sein zwischen Großmutter und Enkelin. Allein ihr Schweigen war beredt. Vielleicht vermittelten die Depressionen, an denen sie litt, eine Ahnung von dem, was sie verschwieg.

Männer haben explizite Stammbäume. Die Genealogien der Frauen sind eher implizierter, psychischer Art. Man muss sie lesen lernen. Auch von diesem Alphabetisierungsprozess möchte ich erzählen. Dieses Buch ist kein wissenschaftliches Werk, sondern eine persönliche Biografie, in der eine (holprige) Entdeckungsreise beschrieben wird. Meine Entdeckungsreise. An deren Anfang standen Fragen, die ich noch gar nicht richtig formulieren konnte; an deren Ende unter anderem die Einsicht, dass sich im 20. Jahrhundert eine geistige Genealogie der Frauen herausgebildet hat. Mag sein, dass es diese schon immer gab; wenn ja, so blieb sie im Verborgenen. Nun jedoch verlässt sie den Untergrund. Die einzelnen Feministinnen meiner Generation mögen sehr unterschiedliche Wege zurückgelegt haben – aber ich vermute, dass im Kopf einer jeden von ihnen eine solche Großmutter herumspukt. Das geistige Vermächtnis dieser vorangegangenen Generation an uns Nachgeborene ist ein großer Reichtum. Aber es verpflichtet uns auch zur Weitergabe.

In einem der frühen Romane von Vladimir Nabokov ist von einem Diktator die Rede, der seine Untertanen eines Buchstabens – des ›I‹ – beraubt: So kann niemand mehr »Ich« sagen.11 Ein Geniestreich! Sowohl des Tyrannen, der begreift, wie man der modernen Gesellschaft beikommt. Als auch des Autors, der das bestgehütete Geheimnis aus der Trickkiste der Diktatoren verrät. Jetzt, wo ich vorhabe, über das eigene Leben zu erzählen, käme mir ein solcher Diktator ganz gelegen. Wie schön wäre es, wenn man über die eigene Lebensgeschichte so berichten könnte, als gäbe es kein Ich! Bei der Arbeit an meinen Filmen und Büchern habe ich oft die beglückende Erfahrung gemacht, das Selbst vergessen zu können. Eintauchen zu können in fremde Personen, ferne Ereignisse, abstrakte Zusammenhänge – das war Urlaub vom Ich! Was mir die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte schließlich erleichtert hat, ist das Wissen darum, dass viele Frauen in derselben Zeit diese oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich meine Geschichte erzähle, berichte ich zugleich von anderen dieser Generation.

MEIN ITALIEN, MEIN PARADIES

Frühe Kindheit im Vatikan

Fünf Kinder, fünf Leitz-Ordner. Die Spuren unmündiger Lebensjahre. Sie enthalten Briefe nach Hause. Dass es sie noch gibt, ist der Sorgfalt meines Vaters zu verdanken, der diese Korrespondenzen trotz zahlreicher Umzüge über die Jahre aufbewahrte. Von den fünf Kindern wurde jedes in einem anderen Staat geboren, dem Alter folgend Carola in Kenia, ich in Italien, Christoph im Vatikan, Cornelia in Westdeutschland und Claudia in England. So unterschiedlich unsere Geburtsorte, so einheitlich verfuhren unsere Eltern bei der Namensgebung: Alle Vornamen beginnen mit C. Bei Carola, Christoph und mir war das noch eher Zufall. Beim vierten und fünften Kind wurde die Reihe einfach fortgesetzt. Vor der Geburt der beiden jüngsten Schwestern lagen bei uns Listen aus, auf denen die Besucher potenzielle C-Namen (geschlechtergetrennt!) eintragen konnten. Diese Liste fand ich noch in den Unterlagen meines Vaters. Heute, mit dem Internet ist eine solche C-Suche einfach. Damals war man auf allgemeine Zuarbeit angewiesen.

Mein Ordner: Natürlich existieren nur Briefe aus den Zeiten, in denen ich nicht zu Hause war – also im Internat lebte oder studierte. Mit den Jahren wird die Korrespondenz immer spärlicher: Einerseits entfernte sich mein Leben von dem der Eltern, andererseits wurden Telefonate erschwinglicher. Man griff schnell mal zum Hörer. Wie alle mündlichen Nachrichten hatten auch diese ihre Verfallszeit. Meine Eltern erlebten zwar noch das Internet, fanden aber keinen Zugang mehr zur digitalen Kommunikation. Geradezu historisch mutet ein Dokument aus dem Jahr 1995 an, in dem unsere Tochter Anna ihrem Großvater in einem Brief aus den USA (auch er befand sich in meinem Leitz-Ordner) das Internet erklärt. »Man muß sich das wie einen riesigen Markt vorstellen. Du kannst nach etwas sehr Speziellem suchen. Du kannst Dich aber auch von der überwältigenden Fülle des Angebots berauschen lassen. Ist man erstmal im Internet, kann man sich stundenlang damit beschäftigen, überflüssigen Kram durchzublättern (man benutzt hier die Metapher des Buches, weil man am Computer immer eine Seite vor sich hat). Auf diese Weise kann ich auch wöchentlich ausgewählte Spiegel-Artikel lesen. Sehr praktisch. Außerdem erlaubt mir dieses Surfen, mich mit meinem heißgeliebten Bruderherz über zwei Stunden lang zu unterhalten (zum Bonner Ortstarif für Telefon!).« Mein Vater verstarb 1997, meine Mutter 2001; beide erreichten ein hohes Alter. Schon ab den späten 1970er-Jahren wurden Briefe rarer. Ich finde zwar noch kleine Spuren des Briefverkehrs – hier eine Widmung, dort ein Begleitschreiben zu einem mir zugeschickten Buch oder Foto, gelegentlich auch eine ausgedruckte Mail. Aber richtige Briefe gibt es nur noch selten. Für die Zeit nach dem Brief basiert der größte Teil meines Gedächtnismaterials auf den Texten und Filmen, an denen ich gearbeitet habe. An ihnen kann ich in Umrissen erkennen, wann und wie sich welche Interessen herausbildeten. Diese Arbeiten stellen eine Art von Tagebuch dar, aber anders als im Brief taucht das Wort »ich« darin nie auf.

In meinem Archiv liegen außerdem die Tagebücher meiner Mutter und ihr Briefwechsel mit meinem Vater. Sie umfassen die Jahre im Vatikan, meine ersten fünf Lebensjahre. Von dieser Zeit bleiben ansonsten nur einige sinnliche Eindrücke: Beim besonderen Hall von Kirchen, beim Geruch von Mimosen oder von Eukalyptus steigen unwillkürlich Gefühle in mir auf, für die ich keine Worte habe. Sie müssen aus dieser Zeit stammen. Laut den Erzählungen bin ich oft in die vatikanischen Brunnen gefallen. Die Hitze lud dazu ein. Es bleiben auch verschwommene Erinnerungen an Männer in langen schwarzen Röcken. Mit diesen inneren Bildern Priester zu verbinden geht vermutlich auf Fotos zurück, die ich später in elterlichen Sammlungen sah. Noch etwas erinnere ich: Als kleines Kind wusste ich, dass es einen Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten gab. Er muss im Elternhaus oft Thema gewesen sein. Das Kind verlieh den Begriffen einen eigenen Sinn. Für mich bestand der Unterschied in der Augenfarbe: Braun war katholisch, blau evangelisch. Das entsprach wohl einer empirischen Evidenz: Die Deutschsprachigen waren wahrscheinlich blauäugig, was mit »evangelisch« gleichgesetzt wurde, und wer Italienisch sprach, musste »katholisch« sein.

Wir lebten damals im Vatikan, mein Vater war 1943 als Diplomat dorthin versetzt worden.* 1935 ins Auswärtige Amt eingetreten, hatte man ihn zunächst nach Paris geschickt und 1937 nach Äthiopien strafversetzt. (Bei einem Besuch des Reichsjugendführers der NSDAP Baldur von Schirach in Paris hatte es Krach gegeben.) Auf dem Weg nach Äthiopien rief mein Vater aus einer Telefonzelle in Neapel meine Mutter in Berlin an und bat sie, ihn zu heiraten. Im Frühjahr 1940 – inzwischen hatten die Deutschen Polen besetzt, es war Krieg – reiste meine Mutter ihrem zukünftigen Mann auf einem italienischen Frachter nach; sie heirateten in Addis Abeba. Wenige Monate später marschierten die Briten in das von Mussolini besetzte Äthiopien ein und befreiten das Land. Meine Eltern kamen in englische Gefangenschaft und landeten in einem Lager in Kenia auf 1800 Meter Höhe, wo 1942 meine Schwester Carola zur Welt kam. 1943 tauschte man meine Eltern gegen britische Gefangene aus. Die Familie kam nach mehrmonatiger Schiffsreise schließlich in Berlin an, und mein Vater, der gut Italienisch sprach, wurde gebeten, für eine kurze Zeit eine Vakanz bei der Botschaft am Heiligen Stuhl zu übernehmen. Der Vatikan war einer der wenigen Staaten, die überhaupt noch diplomatische Beziehungen zu Deutschland unterhielten. Seine Familie durfte er mitnehmen.

* Über die Jahre zwischen 1918 und 1948 und das Leben meiner Eltern und Großeltern in dieser Zeit habe ich in der Stillen Post ausführlich berichtet. Ich füge hier die Fakten nur skizzenartig ein, damit man versteht, wie es zu dieser frühen Kindheit im Vatikan kam.

Wenige Monate, nachdem meine Eltern im Sommer 1943 in Rom angekommen waren, ergaben sich die italienischen Truppen unter dem Marschall Badoglio den Alliierten. Daraufhin besetzten die deutschen Truppen die Ewige Stadt. Die Familie aus Deutschland war nun Teil der Besatzungsmacht. Meinem Vater wurde die Aufgabe übertragen, die vatikanischen Gebäude in Rom – vor allem Klöster – vor Übergriffen von Wehrmacht und SS zu schützen. Er wusste, dass in diesen Gebäuden auch Juden versteckt wurden. Während dieser Monate lebten die Diplomaten der Alliierten als Gäste des Papstes im Vatikan. Nachdem die Alliierten im Sommer 1944 Rom befreit hatten, war es umgekehrt: Die Diplomaten der »Achsenmächte« Deutschland, Japan und Finnland zogen in den Vatikan, die der Alliierten quartierten sich um nach Rom. Im Juni 1944 wurde ich geboren, genau eine Woche, nachdem meine Eltern in den Vatikan eingezogen waren. Für meine Geburt erhielten mein Vater und meine Mutter Passierscheine und freies Geleit durch einen Konvoi der Alliierten – auf dem Passierschein stand, dass meine Mutter sich bei der Geburt beeilen möge. Eineinhalb Jahre später kam mein Bruder im Vatikan zur Welt. Er dürfte der einzige Protestant sein, der den Vatikan als Geburtsort angeben kann.

Nach dem Ende des Kriegs kehrte mein Vater nach Deutschland zurück, um dort eine Arbeit und Unterkunft zu suchen. Er arbeitete zunächst bei den Nürnberger Prozessen. Seine Aufgabe bestand darin, die Übereinstimmung der Protokolle zu prüfen; er sprach Englisch, Französisch, Russisch, die drei Sprachen des Prozesses. Wie alle Angehörigen des Auswärtigen Amtes wurde er zuvor von den Alliierten auf Mittäterschaft bei den NS-Verbrechen überprüft. Da mein Vater seit 1934 fast durchgehend im Ausland gewesen war (bevor er ins Auswärtige Amt eintrat, hatte er in den USA studiert), erschien seine NS-Karriere eher marginal, zudem war sein Parteieintritt 1941, während der Zeit im Gefangenenlager, erfolgt, er war also in absentia zum Mitglied gemacht worden.

Etwas später hatten die Amerikaner aber doch Gründe, meinem Vater genauer auf die Finger zu schauen. Er wurde von der CIA verhaftet. Wie sich herausstellte, hing dies mit seinem Bruder Wernher zusammen, der in Peenemünde an der Entwicklung der V1 und V2 beteiligt gewesen war. Wernher war im Mai 1945, zwei Tage nach der Kapitulation, von der US-Armee in Gewahrsam genommen worden. Man hatte aber einen Brief meines Vaters an General Dornberger, Wernhers Chef im Reichswehrministerium, abgefangen: Dieser Brief enthielt die Ortsbeschreibung eines Baumes im Allgäu und die Mitteilung, dass Wernher diese Information meinem Vater zugesteckt habe, bevor er seine Reise in die USA antrat. Die Amerikaner vermuteten, dass es sich um Akten aus dem Bestand von Peenemünde handelte. Tatsächlich lagen im Versteck ganz andere Dinge: ein aus dem abgeriegelten Schlesien herausgeschmuggeltes Manuskript der Memoiren meines Großvaters und Silberwaren von General Dornberger. Mein Vater wurde aus der Haft entlassen.

Während dieser Zeit blieb meine Mutter mit uns Kindern in Rom. Erst im Sommer 1949 verließen wir die Stadt. So kam es, dass ich die ersten fünf Jahre meines Lebens in den paradiesischen Gärten des Vatikans verbrachte. Die Gärten mussten wir nur verlassen, wenn sich der Heilige Vater dort aufhielt. Dieser Mann, von dem wir natürlich nicht wussten, dass er den Namen Pius XII. trug und schon bald eine historische Figur sein würde, war für uns eine abstrakte Respektsperson, fast wie eine der Statuen, die im Vatikan herumstanden. Wenn sein großes Auto vorbeifuhr, warfen wir uns bäuchlings auf den Boden – so wie wir es bei Erwachsenen beobachtet hatten. Prozession zu spielen war eine unserer Lieblingsbeschäftigungen: Wir gingen im Gänsemarsch hintereinander her und ahmten den Gesang der Liturgie nach. Diese ersten Kindheitsjahre, in denen meine Geschwister und ich nur Italienisch miteinander sprachen, hinterließen in mir eine unstillbare Sehnsucht nach Sonne (gepaart mit der Überzeugung, dass der Winter eine überflüssige deutsche Erfindung ist) und das stetige Verlangen, das verlorene Paradies wiederzufinden. Das Begehren wurde zur Triebfeder einiger späterer Italienreisen, die allerdings nie ganz befriedigend ausfielen. Denn in Italien angekommen, musste ich das Land mit anderen teilen. Anderen Deutschen. Der Verlust der Kindheit ist für mich bis heute nicht zu unterscheiden vom Verlust Italiens – meines Italiens.

PARADISE LOST

Der Umzug nach Deutschland

Der Bruch mit dem Kindheitsidyll im sonnigen Italien hätte nicht radikaler sein können: Wir siedelten in das zerbombte und unbeheizte Nachkriegsdeutschland um. Zuerst wurden wir Kinder bei Tante Ebe abgegeben, die aus Ostpreußen geflohen und als Flüchtling in einem bayerischen Dorf untergekommen war. Aus einigen Briefen meiner Eltern kann ich ersehen, welche Generalstabsplanung es erfordert haben muss, uns auch nur provisorisch irgendwo unterzubringen. Überall herrschte Not, keiner riss sich darum, zusätzliche Mäuler zu stopfen. Und wir waren zu viert: drei Kinder und Anna, die Haushälterin und Kinderfrau aus Tirol. Sie war schon zur Zeit meiner Geburt im Haus meiner Eltern gewesen und nun mit uns Kindern nach Bayern gereist. Mein Vater schickte Tante Ebe Geld. Er verdiente wenig. Aber noch weniger Geld hatte die Tante. Als Carola, damals sechs Jahre alt, einmal bei Regen ein Pfund Zucker im Dorf holen sollte, trug sie zwar ein Cape, vergaß aber, auch die Tüte mit dem Zucker ins Trockene zu bringen. Zu Hause angekommen, war vom Zucker nicht viel übrig. Ein Drama.

Einige Monate später wurden wir erneut umgesiedelt, dieses Mal ging es nach Varnhalt bei Baden-Baden. Mein Vater hatte eine Stelle im Außenhandel der drei Länder der französischen Zone gefunden, und sein Arbeitsplatz befand sich in Baden-Baden, später in Koblenz. Aus den Tagebüchern meiner Großmutter Emmy von Braun weiß ich, dass in diesen frühen Nachkriegsjahren viele Menschen kreuz und quer durch Deutschland zogen. Es müssen wahre Völkerwanderungen gewesen sein. Diese Migration veränderte das Leben nicht nur der Flüchtlinge und Umsiedler, sondern auch der Gemeinden, die die neuen Bewohner aufnahmen. »Aufnehmen« ist nicht ganz das richtige Wort: Vielmehr wiesen die Behörden die »Vertriebenen« aus Ostpreußen und Schlesien verschiedenen Regionen zu. Schon bald danach kamen die Aussiedler aus der Sowjetischen Besatzungszone.

Die Zuwanderer wurden selten mit offenen Armen empfangen. Die Einheimischen grenzten sich ab und behaupteten, die Flüchtlinge würden klauen, sich nicht waschen, schlecht riechen und anderes mehr. Die hastig errichteten Barackensiedlungen, in denen die Aussiedler untergebracht wurden, verstärkten das Stigma. Als wir später in Bad Godesberg wohnten, freundete ich mich mit einem Klassenkameraden an, der in einer solchen Barackensiedlung in Bahnhofsnähe lebte. Ihn dort zu besuchen hatte etwas vom Betreten einer verbotenen Welt. Die Vorurteile über die Vertriebenen hielten sich hartnäckig. Bei älteren Menschen habe ich sie noch bis vor wenigen Jahren gehört. Es sind die gängigen Stereotype über Fremde, die auch in der Corona-Pandemie wieder hohen Kurs erlangten.

Vor Kurzem entdeckte ich im bayerischen Tutzing, durch das ich vom Bahnhof zur Evangelischen Akademie lief, ein Denkmal, das im Jahr 1964 errichtet wurde: Es ist der »Alten und der Neuen Heimat« gewidmet. Der Spruch auf dem Denkmal lautet: »Niederebersdorf ewige Heimat, nie entschwunden. Tutzing, unsere Zuflucht, treu verbunden.« Hier hatte sich die einheimische Bevölkerung offenbar bereit erklärt, ihre Heimat mit den Zugezogenen zu teilen. Denn eine Inschrift auf der Rückseite berichtet, dass der Gemeinderat von Tutzing »in voller Einmütigkeit« beschlossen habe, eine Patenschaft für Niederebersdorf zu übernehmen, und dass die Gemeinde damit ihre »besondere Verbundenheit mit der sudetendeutschen Volksgruppe und darüber hinaus mit allen Heimatvertriebenen zum Ausdruck« bringen wolle. Es hatte fast zwei Jahrzehnte gedauert, bevor die Fremden als Teil der Gemeinschaft anerkannt wurden.

Ich muss allerdings zugeben, dass ich noch viel länger brauchte, um mich mit den Anliegen der deutschen Vertriebenen zu beschäftigen. Erst als ich vor rund zwanzig Jahren Näheres über die Herkunft und das Schicksal meiner väterlichen Großeltern wissen wollte – sie mussten 1947 Schlesien verlassen und verloren ihr geliebtes Gut –, beschäftigte ich mich mit der Vertreibung der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich las zum ersten Mal das Tagebuch, das meine Großmutter Emmy von Braun über die zwei Jahre zwischen Kriegsende und Aussiedlung geführt hat. Bis dahin hatten mich die politisch-revanchistischen Auftritte der Vertriebenenverbände davon abgehalten, mich dieser Frage zuzuwenden.

Ich war schon oft an diesem Tutzinger Denkmal vorbeigekommen, hatte es aber nie wahrgenommen. 2015 fiel es mir zum ersten Mal auf. Der freundliche Empfang, den eine große Mehrheit der Deutschen den Geflüchteten in diesem Jahr bereitete, muss die Aufmerksamkeit geschärft haben. Kurz danach kam freilich die sogenannte Flüchtlingskrise mit ihren fremdenfeindlichen Ausschreitungen – und nun folgt der Corona-Nationalismus mit seinen Verschwörungstheorien und »Hygiene-Demos«.

Wir wohnten ab Juli 1949 in Varnhalt, in einem Gasthaus, das zu einem Bauernhof gehörte. Anna, die auf dem Land aufgewachsen war, kannte die Regeln des Dorflebens. Ich vermute, das half, wenn sie den Bauern Obst, Eier oder Speck für die Familie zu entlocken versuchte. Auf dem Hof gab es Kinder, die sich mit der größten Selbstverständlichkeit unter Tieren bewegten (im Vatikan waren wir außer Katzen und Tauben keinen Tieren begegnet). Die Kinder ritten auf dem Rücken von Schweinen und veranstalteten Wettrennen durch die Dorfstraße. An den Bäumen hingen Zwetschgen, begierig sammelten wir auf, was herunterfiel. Süßigkeiten, Schokolade hatten wir seit Rom nicht mehr gesehen. Der Zucker dieser überreifen Pflaumen erinnerte uns an das verlorene Paradies. Ein wenig später zogen wir nach Frankfurt. Damals muss das Foto entstanden sein, das mein Vater von meiner Mutter und uns Kindern auf der Straße gemacht hat: Alle vier lutschen – konzentriert – an einem, ihrem Eis.

In Frankfurt wohnten wir in einer gerade fertiggestellten Wohnung. Sie war feucht, wir waren unentwegt krank. Zum Glück war Anna da, kochte und umsorgte uns. In einem Leben, das von wechselnden Wohnorten geprägt war, sollte sich Anna für uns Kinder als der sichere Hafen erweisen. Das Geld war knapp, wie bei allen Familien in dieser Zeit. Der Verlust eines Füllfederhalters konnte zur Tragödie ausarten. Ich erinnere mich auch an Besuche bei Tante Grete in Dortmund; sie war die Schwester meiner Großmutter Hildegard Margis. Dortmund war zwar ebenso zerbombt wie Frankfurt, aber in Tante Gretes Garten spürten wir das nicht. Von diesem Garten erinnere ich nur eine Szene: Ich neidete einem anderen Mädchen, das in demselben Haus wohnte, ihren Puppenwagen und versuchte, mich seiner zu bemächtigen. Ihn anzuschieben, als gehörte er mir. Das führte zu großem Geschrei. Mir wurde verboten, das begehrte Stück anzurühren. Da ich es aber nicht lassen konnte, gab es von meiner Mutter eine Tracht Prügel. Die einzige, die ich je erhalten habe. Bei meiner älteren Schwester war das anders, ihr wurde einiges an »guter Erziehung« zuteil. Bis sie meiner Mutter eines Tages sagte, nun sei aber Schluss mit der Prügelstrafe. Die Antwort meiner Mutter erinnert sie bis heute: »Gut, dann bist du aber selbst schuld, wenn nichts aus dir wird!«

In Erich Kästners Pünktchen und Anton weiß Pünktchen nicht, ob ihre Familie arm oder reich ist. »Redet ihr zu Hause über Geld?«, fragt Anton seine Freundin. Pünktchen verneint. »Dann seid ihr reich«, konstatiert er. Bei uns zu Hause wurde ziemlich oft über Geld gesprochen; daraus schloss ich, wir seien arm. Aber wenn ich heute die Fotos aus den frühen 1950er-Jahren betrachte, so ist gut zu erkennen, dass meine Familie zu den Privilegierten gehörte. Wenn ich dennoch zögern würde, von einer »glücklichen Kindheit« zu sprechen, so hing dies weder mit meiner Familie noch den Lebensumständen zusammen, sondern mit mir selbst: Ich hatte mit Problemen zu kämpfen, für die mir keine Formulierungen zur Verfügung standen. Das machte den Umgang mit mir nicht leichter. »Du warst immer die Schwierige«, sagte mir später einmal meine ältere Schwester. Das änderte sich erst, als ich auf eigenen Beinen stand und die Worte für mein Unbehagen fand. Rückblickend wird mir klar, dass in diesen frühen Selbstzweifeln auch die Motivation für viele spätere Fragestellungen angelegt war.

Das Wirtschaftswunder erreichte uns ab 1951, nachdem mein Vater eine Anstellung in der Privatwirtschaft angenommen hatte. Wir zogen von Frankfurt, wo ich eingeschult worden war, nach Bad Godesberg. Die Wohnung lag direkt am Rhein, im Parterre einer herrschaftlichen alten Villa am Ende einer kleinen Straße, der Camphausenallee, die zum Fluss führte. Aus dem Garten schaute man aufs Siebengebirge, wir zählten die vorübertuckernden Frachtschiffe und übten uns darin, die europäischen Nationalflaggen zu erkennen. Die drei älteren Geschwister schliefen zusammen in einem Zimmer, Baby Cornelia bei Anna. Der Villa sah man noch das Vermögen ihrer Erbauer an, inzwischen war sie freilich baufällig geworden. Eines Tages geschah es dann: Die über uns wohnende Nachbarin stürzte mit dem gesamten Balkon ab, das Eisen war durchgerostet. Sie überlebte schwer verletzt.

Wir liefen die Rheinpromenade entlang bis zum nahe gelegenen Schwimmbad, wo wir unseren »Freischwimmer« machten. Damals lernten so gut wie alle Kinder schwimmen. An die Schulzeit in Bad Godesberg habe ich nur wenige Erinnerungen – darunter die, dass der Unterricht manchmal in den Vormittag und manchmal in den Nachmittag fiel. Die Schulgebäude wurden für zwei Kohorten von Schülern genutzt. Dennoch umfasste eine Klasse mindestens vierzig Schüler, oft mehr. An Sportunterricht kann ich mich überhaupt nicht erinnern, was allerdings auch an mir liegen mag. Sehr präsent sind mir hingegen die Kämpfe mit meinem Vater um den morgendlichen Haferbrei. Ich hasste diese Pampe, konnte sie kaum herunterbekommen. Eine der Strafandrohungen habe ich nie vergessen: »Du darfst erst zur Schule, wenn du das aufgegessen hast!« Ich rätsele bis heute, was ich damals gefühlt habe. Ging ich gern in die Schule? Ich denke, ja. Hatte ich Angst vor einem Eintrag ins Klassenbuch, weil ich zu spät zum Unterricht kam? Wahrscheinlich auch.

Fotos aus dieser Zeit erzählen von Picknicks auf dem Rasen vor dem Haus, von Cornelias Taufe, der Suche nach Ostereiern. Sogar alte Weihnachtswunschzettel fand ich in den Familienunterlagen. Es sind Briefe von Carola, Christoph und mir an das Christkind: Anschrift »Milchstraße 1, Himmel«. Auf der Rückseite sind die Zettel mit »1950« datiert – einer Zeit, in der bestenfalls Carola über eine Schönschrift verfügte. Meine ältere Schwester streitet strikt ab, diese Zettel je geschrieben zu haben. Auch die Geschenke selbst verwundern uns: für Christoph typische Jungs-Spielzeuge wie Autos und Flugzeuge, für Carola und mich Puppen und Nähkörbchen. Meine Schwester und ich sind uns einig, dass es sich um Fälschungen handelt.

Wurden wir in Rollenklischees erzogen? Eher nicht. Carola bekam zwar Klavierunterricht, las aber lieber Karl May. Ich hatte zwar Ballettstunden, aber auch da hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Meine Mutter selbst verfügte kaum über häusliche Kompetenzen. Aber sie sprach schon früh von Berufen, die sie als geeignet ansah für meine Schwestern und mich. In den 1950er-Jahren war das für bürgerliche Frauen bei der Erziehung ihrer Töchter eher ungewöhnlich. Die Frauen, die in der Kriegszeit oder unmittelbar danach einen eigenen Beruf ausgeübt hatten, waren nach 1945 zumeist in die Hausfrauenrolle zurückgedrängt worden. In dieser Hinsicht vollendete die Geschlechterideologie der 1950er-Jahre das NS-Projekt einer frauenbereinigten Berufswelt.

Obwohl auch meine Mutter Hausfrau war, wusste sie, was weibliche Selbstbestimmung ist. Sie hatte erlebt, wie ihre eigene Mutter ihren Weg gemacht und allein zwei Kinder aufgezogen hatte. Zwar hatte sie unter der Dominanz ihrer Mutter gelitten, wie sie mir einmal erzählte. Aber sie hatte von ihr auch gelernt, dass Frauen mehr können, als man ihnen je zuvor zugetraut hatte. Diese Botschaft gab sie uns, ihren Töchtern – verschlüsselt – mit auf den Weg. In dieser Hinsicht genossen meine Schwestern und ich eine progressive Erziehung. Später war auch Geschlechtlichkeit kein großes Thema. Es wurden keine Bücher versteckt, und keiner machte einen Hehl daraus, dass Sexualität zu den guten Dingen des Lebens gehört. Über Prüderie spottete meine Mutter. Auch über Homosexuelle verlor sie kein schlechtes Wort, anders als viele andere in ihrer Umgebung. Als eine Bekannte ihr mal mit Entsetzen mitteilte, ihr Enkel sei womöglich schwul, meinte sie nur: »Na und, einige der interessantesten Männer, die ich kenne, sind Homosexuelle.«

Im Rheinland angekommen, wurde jedes Jahr ein Kinderkarneval ausgerichtet. Die Wohnung war vollgehängt mit Luftschlangen. Auf den Fotos trete ich immer als Prinz oder Page auf. Nie als Prinzessin. Ich weiß nicht, ob ich das so wollte oder meine Mutter mich so einkleidete. Ich glaube, es war Letzteres. Bei Kostümfesten praktizierten meine Eltern oft den Geschlechtertausch: Meine Mutter trug Smoking, mein Vater Abendkleid. Hinter dieser Idee steckte eindeutig meine Mutter. Sie verspürte ein Verlangen, von dem auch viele Schriftstellerinnen und Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts berichten: die Sehnsucht, ein Mann zu sein, um über dieselbe Unabhängigkeit zu verfügen wie dieser. Mein erstes Buch, das ich Mitte der 1980er-Jahre veröffentlichte, beginnt mit einer kurzen Passage, in der ich vom Erstaunen bei der Geburt meines Sohnes berichte. Ich fand es seltsam, neun Monate lang ein anderes Geschlecht in meinem Bauch getragen zu haben, aber meinerseits nie zu erfahren, wie es sich anfühlt, im männlichen Körper zu leben. Meine Mutter schrieb an den Rand »Quatsch«. (Ich fand das Buch mit mehreren solchen Randbemerkungen in ihrem Nachlass.) Meine Mutter hatte sich nicht nur gewünscht, im Männerkörper zu leben, sie erlebte sich auch so. Das war für meine Schwestern und mich schon anders. Wir wollten die Freiheiten haben, die einst Männern vorbehalten waren, hatten aber kein Problem damit, Frauen zu sein. Heute hat die Geschlechterpolarität ihren Sinn verloren – aber für meine Mutter war diese Entwicklung noch nicht absehbar. Sie musste sich noch verkleiden, um ihre Sehnsucht gelegentlich auszuleben.

Die Gewohnheit der Karnevalsfeste haben meine Eltern zeitlebens beibehalten. 1961 – mein Vater war inzwischen Protokollchef des Auswärtigen Amtes in Bonn – veranstalteten sie ein Kostümfest unter dem Motto »Rouge et Noir«. Carlo Schmid verfasste ein Einladungsgedicht, voller Anspielungen auf die politische Bedeutung der beiden Farben. Es enthielt die Zeilen »Rot komm’ der eine/Schwarz folg’ der andere/schwarz-rot gewürfelt/zeig’ sich der Schlaue.« Man riss sich um die Karten, für die man »einen Dukaten/ein Papierchen von/zwanzig Demark aus Blessings/fleißigen Pressen« zu entrichten hatte. Der Regierung Adenauer ging allerdings die Vorstellung, dass das Bonner Parkett zum Schauplatz einer rot-schwarzen Paarung werden könnte, entschieden zu weit. Der Karnevalsscherz wuchs sich zu einem Skandal aus, der von der Presse genüsslich aufgegriffen wurde. (Ich war zu diesem Zeitpunkt im Internat, aber meine ältere Schwester erzählte mir, dass meinem Vater die Provokation, die mit dieser Einladung einherging, durchaus bewusst war. In Wahrheit hatten es wohl alle Beteiligten darauf angelegt.) Meine Eltern mussten das Fest absagen. Der Kalte Krieg war unerbittlich: Die Konfrontation zwischen Ost und West bedeutete Unvereinbarkeit von CDU und SPD. Allerdings wurde schon fünf Jahre später aus dem Karnevalsscherz Geschichte: 1966 schlossen CDU und SPD die erste Große Koalition – mit Kurt Georg Kiesinger als Kanzler und Willy Brandt als Außenminister. Brandt war nun der Vorgesetzte meines Vaters. Die GroKo von 1966 hielt nur drei Jahre. Erst lange nach der Wiedervereinigung probierte man es wieder. Da hatte die GroKo ihre Bedrohlichkeit verloren. Und für ein Kostümfest gab sie auch nichts mehr her.

Um 1952 kaufte mein Vater einen gebrauchten VW-Käfer, den meine Mutter – im Gegensatz zu vielen anderen Ehefrauen – fahren durfte. Da er sehr grün war, nannten wir ihn Laubfrosch. Wenn wir in die Ferien aufbrachen, quetschten sich insgesamt sieben Personen ins Auto: vorne meine Eltern, auf der Rückbank saßen Carola und Anna mit Baby Cornelia auf dem Schoß. Mein Bruder und ich kletterten abwechselnd in die Gepäckablage hinter der Rückbank, oder wir saßen auf einer zusammengerollten Decke zwischen den Vordersitzen über der Handbremse. Sicherheitsgurte gab es nicht, sie wurden erst 1974 eingeführt. Das Gepäck wurde unter der vorderen Haube und auf dem Dach verstaut. Die Autofahrten Richtung Süden – Bayern, später auch mal Italien – dauerten ewig, am Straßenrand sah man oft liegen gebliebene Autos mit Motorschäden oder geplatzten Reifen. Pannen gehörten zum Alltag der neu motorisierten Welt. Auf den langen Strecken mussten die Kinder unterhalten werden, was zum Teil durch Ratespiele, zum Teil durch Wettbewerbe geschah. Etwa: Wer sieht als Erster einen Zwiebelturm? Signal des Südens. Außerdem brachte mein Vater uns ein paar respektlose Lieder bei, die er selber als Schüler gelernt hatte: Im Lied »O hängt ihn auf« ergab die Story, dass ein Lorbeerkranz zu Ehren des Landesfürsten gehisst wurde, doch wenn der Refrain die jeweils letzten Verse zusammenfügte, war es der Fürst, der aufgehängt wurde. (Vermutlich stammte das Lied aus der Zeit der 1848er-Revolution, wie ich mir später zusammenreimte.)

Im Sommer wurden wir auch manchmal an die Nordsee geschickt: Das Kinderheim befand sich auf Juist. Das Klima galt als gesund, war es wahrscheinlich auch, aber die Unterbringung war uns mindestens so verhasst wie Lebertran. Unsere Abneigung richtete sich nicht gegen das Meer und nicht gegen den Strand, sondern gegen das Kinderheim »Weberhof«. Die ersten ein oder zwei Wochen durften wir nicht ans Meer – »das Meeresklima ist für die Kinder zu anstrengend«. Stattdessen sollten wir an kleinen Webrahmen sitzen. Oder andere todlangweilige Tätigkeiten ausüben. Vielleicht wollten wir auch einfach nicht von zu Hause weg sein. Die Eltern brachten uns hin, fuhren los und holten uns vier Wochen später wieder ab. (Vielleicht waren es auch nur drei Wochen, doch die gefühlte Zeit war unendlich.) Ein Foto aus dieser Zeit steht neben meinem Schreibtisch. Carola, Christoph und ich: Wir alle drei schauen mit unnachahmlich grimmigen Gesichtern auf einen Punkt an der Kamera vorbei. Es ist das ehrlichste Foto, das ich überhaupt kenne. In meiner Erinnerung befanden wir uns am Hafen und starrten auf die anlegende Fähre, die die Eltern gleich mitnehmen wird. Nachdem wir zum zweiten Mal auf Juist gewesen waren, erzählte Carola unseren Eltern, wie sie im Kinderheim von einer älteren Schülerin getriezt worden war. Keine Erzieherin hatte sie geschützt. Danach mussten wir nicht mehr in den »Weberhof«.

Nach außen hin hielten wir Geschwister fest zusammen. Anders war es zu Hause: Da ging es um Selbstbehauptung. Meist verbündete sich meine ältere Schwester mit dem jüngeren Bruder gegen mich. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Wegen des großen Altersunterschieds kamen die jüngeren Schwestern weder als Rivalinnen noch als Verbündete infrage. Aus der frühen Konkurrenz erwuchsen später aber enge Beziehungen. Alle fünf Geschwister schlugen sehr unterschiedliche Wege ein, und auch unsere politischen Ansichten liegen oft weit auseinander. Dennoch vergeht kaum ein Jahr, in dem es nicht zu einem Familientreffen kommt; eine Hochzeit oder ein runder Geburtstag findet sich immer. Über die Jahre wurde der Kreis immer größer, erst kamen die Partner dazu, dann die Kinder, nun auch die Enkel. Zusammengehalten wird diese Gruppe vornehmlich dadurch, dass wir uns über Ähnliches amüsieren. Offenbar gehört der gemeinsame Humor – mit dem mein Vater reich gesegnet war – zu den Dingen, die in Familien trainiert werden. Später habe ich gelernt, dass die größte Gabe, die ein Eskimostamm dem anderen bereiten kann, darin besteht, den anderen Stamm zum Lachen zu bringen. Wem das gelingt, der darf jede Gegengabe verlangen.12 Blut ist dicker als Wasser, heißt es. Aber ohne das Bindungsmittel Humor ist es auch nur ein dünner Stoff.

Die alte Godesberger Villa, in deren Erdgeschoss sich unsere Wohnung befand, war die erste von vielen attraktiven Behausungen meiner Eltern. Meine Mutter kleidete sich nicht nur sehr gut – sie galt als eine der bestgekleideten Frauen von Bonn –, sie verstand auch etwas von Einrichtung und Design. Die Wohnungen waren meist nicht groß, schon gar nicht für eine Familie mit fünf Kindern. Aber sie wirkten geräumig. Nein, ich habe als Kind keine bedrückenden Verhältnisse erlebt. Unter den Filmemacherinnen und Uni-Kolleginnen, denen ich später begegnete, gab es einige, die von der Not beengten Wohnens und von einer Kindheit berichteten, in der es am Notwendigsten fehlte. Einige erzählten auch vom Widerstand der Familien gegen ihre Bildungswünsche. Während bei einem Sohn der soziale Aufstieg begrüßt, ja gefördert wurde, wurde er bei den Töchtern unterbunden. Für manche dieser Frauen implizierten höhere Schulbildung und Studium den Bruch mit der Herkunftsfamilie. Es wurde ihnen unterstellt, »etwas Besseres« sein zu wollen. Mit solchen Zurückweisungen hatten wir vier Schwestern es nicht zu tun. Die Zäsur war anderer Art: Ohne es bewusst darauf anzulegen, lösten wir uns alle aus dem bürgerlichen Familienmodell. Jede von uns wollte ihr eigenes Geld verdienen, sich lieber in die Abhängigkeit von fremden Arbeitgebern oder Institutionen begeben als in der Abhängigkeit eines Ehemannes stehen. Ich denke, das ist repräsentativ für viele Frauen meiner Generation.

Erst nachträglich habe ich verstanden, wie groß der Anteil meiner Mutter an diesem Dang nach Selbstständigkeit war. Sie selbst verfügte über kein eigenes Einkommen, hatte aber volle Verfügung über das Konto, auf dem das Gehalt meines Vaters einging. Das gab es in dieser Generation nur selten. Meine Mutter wollte nicht unbedingt berufstätig sein, traute sich das nicht zu. (Das sagte sie mir später einmal.) Aber sie reklamierte ein Hausfrauengehalt – wegen der gesellschaftlichen Anerkennung der Erwerbstätigkeit. Ohne die Rolle selbst zu leben, wurde sie zum Medium jener Lust auf Unabhängigkeit, die schon ihre Mutter Anfang der 1920er-Jahre ausgelebt hatte. Die Nazis konnten erreichen, dass die weibliche Emanzipation eine Generation übersprang – die Generation meiner Mutter. Aber sie konnten nicht verhindern, dass sie danach wieder Fahrt aufnahm.

1953 erhielt mein Vater die Einladung, wieder ins Auswärtige Amt einzutreten. Das war zwar ehrenvoll, aber Beamter zu sein war damals weniger attraktiv als ein Job in der Industrie. Der staatliche Sold konnte mit den Gehältern der Wirtschaft nicht konkurrieren, und dieser schien in der jungen Bundesrepublik ein unaufhaltsamer Aufschwung beschieden. Dennoch zog es meinen Vater wieder in den diplomatischen Dienst. 1954 wurde er an die deutsche Botschaft in London versetzt. In London kam auch meine jüngste Schwester Claudia zur Welt.

DIE FREMDE BIN ICH

Schuljahre in London

Als wir in Ostende das Schiff bestiegen, hatte ich soeben die Grundschule abgeschlossen, die Prüfung zum Gymnasium bestanden und sah mich plötzlich dem Rätsel einer neuen Sprache gegenüber. Die italienischen Kindheitserfahrungen waren mittlerweile wie ausgelöscht. Ich erinnere mich, dass ich bei der Einfahrt in den Hafen von Dover die Menschen auf dem Quai sah und überlegte: Mag sein, dass sie nicht Deutsch sprechen, aber bestimmt denken sie auf Deutsch. Ich musste lernen, dass die Engländer nicht nur englisch sprechen, sondern auch englisch denken und handeln. Im Gegensatz zur ersten kulturellen und sprachlichen Entwurzelung (vom Italienischen ins Deutsche) habe ich diese zweite bewusst erlebt. Mit neun ist man in einem Alter, wo man fremde Sprachen noch nebenbei aufsaugt, aber auch schon merkt, was in einem vorgeht. Als Kind in eine neue Sprache eingetaucht zu werden schafft Verlorenheit und schärft zugleich den Sinn für ein Leben zwischen den Stühlen.

Meine Geschwister und ich kamen zunächst in ein englischsprachiges Ferienlager, das von einem deutschsprachigen Pastor geleitet wurde. Als die Ferien vorbei waren, sprachen wir ein rudimentäres Englisch – genug, um im Schulunterricht folgen zu können. Anfangs warf ich manchmal die beiden Sprachen durcheinander. So wollte ich in einem deutschen Satz von Ton sprechen (mit dem man töpfert) und sagte »clay«; die anderen verstanden »Klee« und wunderten sich, wie ich Figuren aus einem Gewächs formen wollte. Homonyme sollten mich – vor allem die der französischen Sprache – lebenslang faszinieren. Lange wollte ich mir nicht eingestehen, dass sie sich auch dem Zufall verdanken können.

Das Ich konstituiert sich über die Sprache, in der es lebt. Bei Nabokov, der durch das Exil gleich mehrfach sprachlich entwurzelt wurde, kreist das gesamte Werk um die Frage, wie das verlorene Ich durch ein literarisches ersetzt werden kann. Denn, so schreibt er, »Das Ich im Buch stirbt nicht im Buch.«13 Bei James Joyce ist es genau umgekehrt: Für den Iren war Englisch die Sprache der Kolonisatoren. Er verwendete sie, aber er nahm sich mit dieser Sprache auch Freiheiten heraus. »Joyce is our revenge on the English«, sagte mir der irische Schriftsteller John Montague, mit dem ich ein Interview über irische Literatur drehte: »He took their language and tore it apart.«* Ähnliches gilt für Samuel Beckett, auch er ein Ire: Er schrieb in mehreren Sprachen, und immer wenn er in einer Sprache zu sehr zu Hause war, floh er in die andere. Diese Schriftsteller suchten die Entfremdung (oder funktionierten sie kreativ um, wie Nabokov). Ich wurde in diese Situation hineingeworfen, sie passierte mir. Aber diese Erfahrung trug dazu bei, dass ich schon früh viele Selbstverständlichkeiten infrage stellen musste. Las ich ein englisches Jugendbuch, so war dies meine Welt, las ich ein deutsches, so lebte ich in einer anderen Umgebung. Das Erlernen einer fremden Sprache bedeutete für mich als Kind eine »Entheimatung«. Die Erfahrung vermittelte mir eine erste Ahnung vom Elend und Gewinn eines solchen Lebens vor der Tür.

* »Joyce ist unsere Rache an den Engländern: Er nahm ihre Sprache und zerfetzte sie.« John Montague, in: Christina von Braun, Die eingepflanzte Zunge. Zeitgenössische irische Literatur, Filmreihe in drei Folgen, Teil 2, Saarbrücken 1986.

In London besuchten mein Bruder und ich zunächst eine gemischte Schule. Als ich deren Direktor zum ersten Mal begegnete, konnte ich den Blick kaum von seinem Gesicht wenden: Er brachte es tatsächlich fertig zu sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Später erlebte ich das in England noch oft. Es gilt als vornehm, warum, weiß ich nicht. Vielleicht weil Lippen Sexsymbole sind, die kontrolliert gehören? Es war im Lateinunterricht dieses Direktors, als mir plötzlich ein Licht aufging: Der Direktor sprach das Wort »Cäsar« so aus, als werde es mit »K« und »ai« geschrieben. Wie der deutsche »Kaiser«. Diese Stunde war meine Einführung in die Etymologie. Erst später erklärte mir mein deutscher Lateinlehrer, dass die englische Aussprache des alten Lateins dem antiken römischen Sprachgebrauch wahrscheinlich näher kommt als die deutsche.

Nach zwei Jahren auf dieser Schule kam ich auf ein reines Mädchengymnasium: ein altes, traditionelles Gymnasium mit dem Leitspruch So that Our Daughters May be as the Polished Corners of the Temple.* Der Satz prangte auf dem Wappen, das die Mädchen auf ihren Schulhüten (im Winter grauer Filz, im Sommer Stroh) und an den Jacken trugen. Schuluniformen waren selbstverständlich. Alle Mädchen trugen graue Flanellröcke, weiße Blusen, grauen Blazer (oder Strickjacken) und Hüte. In England gab es nur Ganztagsschulen. Wir aßen in der Schule zu Mittag. Dass ich von meiner gesamten neunjährigen Schulzeit die vier Jahre in England als die glücklichsten erinnere, hängt sicher nicht mit der englischen Küche zusammen. Die Mittagsgerichte bestanden aus völlig zerkochtem Gemüse, Nudeln, Fisch- oder Fleischgerichten. In guter Erinnerung blieb vielmehr die Aufmerksamkeit, die jeder einzelnen Schülerin entgegengebracht wurde. Worin sie bestand, ist aus den Schulzeugnissen dieser Jahre kaum abzulesen. (Gesammelt von meinen Eltern, liegen sie gestapelt in einer Schublade meines Arbeitszimmers.) Aber woran ich mich erinnere, ist eine dichte Atmosphäre von Strenge und Zuwendung zugleich.

* Der Spruch, das wusste ich damals nicht, ist abgeleitet von Psalm 144, 12, übersetzt in der Luther-Bibel mit: Unsere Töchter seien wie Ecksäulen, für Paläste gemeißelt.

Leider spielte die äußere Form der abgegebenen Arbeiten eine Rolle. Bei mir war sie eine Katastrophe. Zeitlebens sollte meine Handschrift Freunde und Familie zur Verzweiflung bringen. Doch tauchte dieses Problem erst mit dem Umzug nach England auf. Die Engländer schrieben eine andere Schreibschrift, als ich sie mir in der deutschen Schule angewöhnt hatte. Offenbar versuchte ich, mich der Schreibweise meiner Schulkameradinnen anzupassen. Sie schrieben zumeist linkslehnend und verlinkten die Buchstaben auf andere Weise (dieselbe Schreibart fand ich später auch bei amerikanischen Freundinnen wieder). Weil die Anpassung nicht so recht gelang, ging ich zu Druckbuchstaben über. Das ging langsamer, also zog ich die Buchstaben zusammen: Es entstand eine Art von kursiver Druckschrift. Das Resultat waren Briefe und Notizen, die im Laufe der Jahre immer unleserlicher wurden. Oft auch für mich. Die Erlösung – für mich selbst und für alle, die meine Hieroglyphen mühsam entziffern mussten – kam viele Jahre später, als ich mir das Schreiben auf der Maschine beigebracht hatte.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.