15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

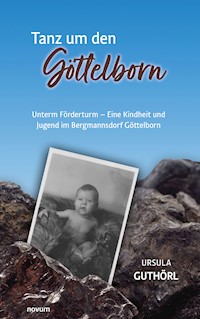

Im saarländischen Ort Göttelborn gibt es noch ein Kohlekraftwerk. Die Kohlegrube wurde 2000 geschlossen. Leider verpestet das Kraftwerk die Luft mehr als die frühere Grube. Ursula wächst hier auf als Tochter eines Vermessungssteigers und seiner Ehefrau. Sie bewohnen eine Dienstwohnung mit großem Garten. Kurz vor Kriegsbeginn 1939 meldet sich ihr Vater freiwillig zum Kriegsdienst. Er kehrt 1945 unverletzt nach Hause zurück. Ursula geht vor diesem Hintergrund ihren durchaus sehr abwechslungsreichen Weg nach dem Besuch der Höheren Handelsschule und besucht ihre Familie immer wieder gern. Leider stirbt Mutter schon mit 59 Jahren. Ursula findet ihr Glück außerhalb ihres Heimatdorfes, das sie in späteren Jahren ab und zu besucht, um das Grab ihrer Mutter zu pflegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum 4

Widmung 5

Göttelborn (9.11.2004) 6

Vorwort 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12MUTTIS REINFALL56

13

14

15

16

17MEIN ERSTER LIEBESBRIEF64

18

19MUTTIS AUFSÄTZE70

20

21DIE FREIWILLIGE EVAKUIERUNG78

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Nachwort 260

Exposé 263

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2022 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99131-674-9

ISBN e-book: 978-3-99131-675-6

Lektorat: Mag. Angelika Mählich

Umschlagfoto: Ursula Guthörl, Oleksandr Lytvynenko, Michal Bednarek | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Widmung

Für meine Mutter Wilhelmine

With confidence we shall advance,

With certitude we shall wait.

(Mira Alfassa, The Mother)

Mit Zuversicht werden wir vorankommen

Mit Gewissheit werden wir warten

Göttelborn (9.11.2004)

Am Göttelborn hat meine Seele

sich in ein Erdenkleid gesenkt.

Sie lud Musik in meine Kehle

und hat mir freien Geist geschenkt.

Die Brünnlein flossen durch die Auen,

ich sprang durch Wald und Wiesengrund

mit Übermut und Selbstvertrauen.

Oft fiel ich Knie und Hände wund,

hielt flugs sie untern Wasserhahn

und nichts von jämmerlichen Klagen.

Kein Mahnen bremste den Elan,

die Sprünge weit und tief zu wagen,

um munter wieder hochzusteigen

an schroffen Hängen ohne Seil.

Vom morschen Ast zu grünen Zweigen

fand ich den Tritt vergnügt und heil.

Dann schnappte ich mir einen Strahl,

schoss in den Raum schnell wie das Licht,

begegnete der freien Wahl,

befreit vom irdischen Gewicht.

Die Geister lehrten mich das Fliegen

am blauen Himmel nah und fern.

Ich durfte mich im Äther wiegen,

erreichte froh den Morgenstern.

Er funkelte hell und erhaben

in tausend Farben märchenhaft.

Um meine Ängste zu begraben,

gab er mir Mut und Lebenskraft.

Zurück an trüben Erden-Stätten,

sah ich viel Trauer weit verstreut,

Gewalt und Schmiedeeisenketten,

als wäre das der Clou von heut.

Damit will ich mich nicht begnügen.

Es muss doch einen Ausweg geben

aus all den Irrungen und Lügen

im Streben nach dem echten Leben.

Ich lausche still dem Innenton,

der ruhig schwingt und leise klingt.

Er spricht von einer Union,

die uns dem Wahren näher bringt.

Er bindet wieder Sein und Schein.

Die Zweifel zeigen Zuversicht.

Es rollt der schwere Mühlenstein,

bis er die Ego-Schale b4,762richt.

Dann fassen wir uns bei den Händen,

wir Männer und wir starken Frauen,

vereinen uns zu neuen Ständen,

um unsre Träume aufzubauen.

Beim Singen froher Liebeslieder,

im Blick das Licht am Firmament,

kommt grenzenloser Frieden nieder,

im Kosmos allzeit immanent.

Vorwort

Auf den ersten Blick mag dieser Text wie eine Autobiografie aussehen. Ich nenne ihn eine Erzählung. Der Inhalt ist authentisch, aber nicht umfassend. Es ging mir darum, anhand von Beispielen der Wirklichkeit die fast versunkene Epoche zwischen 1935 und 1965 eines Kohlenbergwerksdorfes im Saarland auf mehreren Ebenen aus der persönlichen Erinnerung wieder auftauchen zu lassen. Ich hatte nicht den Ehrgeiz, möglichst objektiv zu berichten. Nur das, was ohne viel nachzudenken in mir hochstieg, fand – aus der Sicht des jeweiligen Alters – Aufnahme in meine Schilderungen. Recherchen habe ich keine gemacht. Während des Schreibens mischte sich ab und zu eine kleine Besorgnis ein, meine Offenheit könnte mir als Indiskretion angekreidet werden. Da mir jedoch Verständnis und Humor nachsichtig lächelnd über die Schulter schauten, bin ich zuversichtlich, dass eventuelle Leser und Leserinnen sie zu schätzen wissen und mich nicht als Klatschbase abtun, zumal ich auch mich selbst nicht geschont habe. Die meisten Namen habe ich allerdings geändert.

Die Personen, die in meiner Geschichte vorkommen, leben fast alle nicht mehr. Mehrere Namen entdeckte ich auf Grabsteinen, als ich kürzlich über den Friedhof meines Heimatdorfes schlenderte. Doch sicher gibt es noch eine Reihe von Menschen in Göttelborn und Umgebung, die die alten Zeiten vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und sich vielleicht freuen, meine Reminiszenzen zu lesen. In erster Linie habe ich beim Schreiben jedoch an die heutige Jugend gedacht. Sie weiß wahrscheinlich nur noch wenig darüber, wie lebenslustig die Bevölkerung von Göttelborn nach dem Zweiten Weltkrieg war. Sie hatte nach sechs Jahren Ausnahmezustand so viel nachzuholen.

1965 verließ ich Göttelborn, um in Luxemburg eine neue Arbeitsstelle anzutreten. Ich war sehr froh, den Absprung geschafft zu haben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, lebenslang am Ort meiner Geburt zu verharren. Ich sehnte mich nach neuen Erfahrungen. 50 Jahre später interessieren mich Göttelborn und Umgebung nun wieder, und ich hoffe, dass sie eine positive Zukunft haben – auch ohne Kohlenbergwerk. Das ausgedehnte Grubengelände bietet bestimmt viele Möglichkeiten, um kreativen Aktivitäten Raum zu geben. Ich empfinde eine gewisse Zärtlichkeit für diese Landschaft. Das Kind in mir spürt seine Wurzeln wieder. Es wünscht sich, dass das Kohlekraftwerk ebenfalls in absehbarer Zeit durch ökologisch vernünftige Methoden der Energiegewinnung – wie zum Beispiel Nutzung der Sonnenenergie und dezentrale Kraftwärmekopplung – abgelöst wird, damit sich die Natur erholen und die Menschen wieder gesund umgeben kann.

Den TitelTanz um den Göttelbornverdanke ich einem Artikel in der Saarbrücker Zeitung über einen irischen Mönch, der in einer Hütte auf der sogenanntenHimmelswiesein der Nähe von Merchweiler wohnte und versuchte, die Heiden endgültig zum Christentum zu bekehren.

Es heißt:

„War doch der irische Mönch gerade deshalb in dies Tal gezogen, um die immer wieder vom Christentum zu ihren alten Göttern sich abwendenden Bewohner endgültig zu bekehren. Denn sie liebten es mehr, auf sturmumtosten Höhen an dem unter uralten Eichenbäumen sprudelnden heiligen Born, derGötterbornoder auchGöttelborngenannt wurde, ihr Sonnwendfest nach altem heidnischen Brauch, trotzdem sie dem Namen nach Christen waren.“

Diese Sage gefällt mir. Ich fühle mich ebenfalls zu verschiedenen Göttern hingezogen, obwohl ich als Christin getauft wurde. Als ich jung war, tanzten wir Göttelborner ebenfalls ausgelassen – allerdings im Konzertwald -, um das Sonnenwendfest (wir nannten es Frühlingsball) zu feiern. Vielleicht ahnten wir tief innen, dass Göttelborn ein besonderer Ort war und ist. Mein Vater erwähnte auch manchmal, dass es heilige Quellen in Göttelborn gab, ohne Genaueres darüber zu wissen. Den Zeitungs-Ausschnitt schickte mir ein ehemaliger Schulkamerad (Joachim Grohmann) aus Saarbrücken, obwohl er dabei nicht an einen Titel für mein Buch dachte. Wissend, dass Göttelborn mein Heimatdorf ist, wollte er mir lediglich eine Freude machen, wofür ich ihm nun dankbar bin.

1

ICH BIN SO FROH, DASS ICH DICH HABE

Während eines zweimonatigen Aufenthaltes in der südindischen Stadt Pondicherry hatte ich, wie mir scheint, einen bedeutsamen Traum. Meine Mutter – sie wohnt nicht mehr auf der Erde – und ich machten einen ausgedehnten Spaziergang miteinander. Wir langten an einem ruhigen Fluss an, der über seine Ufer getreten war. Er wirkte nicht bedrohlich. Ich zögerte zunächst, durch das fußtiefe Wasser weiter zu waten. Mutter Wilhelmine schritt jedoch mutig und entschlossen voran. Also folgte ich ihr vertrauensvoll. Wir behielten die Schuhe an, die vollkommen vom Wasser bedeckt waren. Die Tiefe der überschwemmten Flussaue konnten wir nicht einschätzen. Zwei fremde männliche Gestalten erschienen plötzlich, um uns zu begleiten. Wir fühlten intuitiv, dass sie den Fluss kannten und uns vor der Gefahr des Ertrinkens bewahren wollten. Nachdem wir das weitläufige Überschwemmungsgebiet hinter uns gelassen hatten, erreichten wir einen neu angelegten Fußweg am Rande einer Hügellandschaft. Der Pfad war ganz frisch ausgebaggert. Die rote Erde wölbte sich zum Abhang hin wulstig auf. Es gab keine Fußspuren, so dass ich das Gefühl hatte, wir waren die ersten die ihn betraten. Mir gefiel dieser breite Pfad. Er hatte etwas einladend Freundliches. Obwohl er unbefestigt war, sanken unsere Füße nicht ein in dem lockeren, weichen Erdreich. Wir folgten ihm bis zum Ende. Inzwischen waren die Männer nicht mehr an unserer Seite. Mutter und ich unterhielten uns angeregt, während wir unterwegs waren.

Wie fast immer nach solchen Träumen, blieb nur ein Satz in meinem Gedächtnis haften. Mutter Wilhelmine sah mich liebevoll, aufmerksam an und sagte: „Du siehst so gut aus, wie seit langem nicht.“ Darüber freute ich mich. Es ist wahr, seit ich etwas älter geworden bin, fühle ich mich gesünder als in den Jugendjahren, auch glücklicher und ausgeglichener.

Unvermittelt tat sich plötzlich eine herrliche Landschaft vor uns auf. Wir blieben überrascht stehen und schauten mit freudiger Dankbarkeit in die Weite. Grüne bewaldete Hügel und Täler, betupft mit malerischen Ansiedlungen, erstreckten sich bis zum Horizont. Die Gegend erfüllte meine Idealvorstellung von Heimat. Der Gedanke: Hier würde ich in Zukunft gern leben, kam mir in den Sinn. Jetzt, im Alter von 74 Jahren, überlege ich nämlich, wo ich mein hohes Alter, falls ich es erreiche, verbringen werde. Der Traum erweckte eine gewisse Zuversicht in mir, dass meine Intuition mit Hilfe der höheren Kraft die richtige Entscheidung treffen wird, wenn der Moment kommt.

Einige Tage später beglückte mich erneut ein wunderbarer Traum von meiner Mutter. Ich kam nachhause, als sie gerade im Aufbruch war, zu Fuß irgendwo hin zu gehen. Ich nahm sie in meine Arme, drückte sie zärtlich an mich und sagte: „Ich bin so froh, dass ich dich habe.“ Dabei empfand ich höchste Liebe, die zwischen uns hin und her floss. Obwohl ich mich aufs Ausruhen gefreut hatte, sagte ich schnell: „Ich fahre dich.“ Mutti sah nämlich etwas müde aus. Wohin sie gehen wollte, weiß ich nicht. Hier endete der Traum, oder ich erinnere mich nicht an mehr.

Diese beiden Träume haben bewirkt, dass meine Hand im fernen Indien fast wie von selbst begann, einige Geschichten aus meiner Kindheit und Jugend niederzuschreiben. Mir scheint, jetzt habe ich ein Alter erreicht, in dem ich Abstand zu allem gefunden habe und mich nicht mehr meiner Leichen im Keller schäme. Immer wieder lache ich laut auf über meine eigenen Jugendtorheiten und Eitelkeiten. Auch habe ich das Gefühl, als hätte mir meine Mutter durch die beiden Träume ihr Einverständnis zu meinem Vorhaben, ein Buch über meine Kindheit und Jugend – und damit auch über sie – zu veröffentlichen, signalisiert.

2

DAS WUNSCHKIND UND MUTTIS OPFER

Als ich meiner jungen einundzwanzigjährigen Mutter nach der Entbindung in die Arme gelegt wurde und sie überglücklich war, nun einen Menschen zum Lieben zu haben, fand sie mich so hübsch, wie kein anderes Baby je sein könnte. Als Kleinkind zweifelte auch ich nicht an meinem Aussehen, doch je älter ich wurde, desto mehr Mängel entdeckte ich an mir. Vor allem war ich nicht mit meiner Kopfform zufrieden. Immer musste ich mich bemühen, den Haaren Volumen und Stand zu geben, damit ich einigermaßen nach etwas aussah. Kosmetik war vonnöten, um meinem Gesicht mehr Ausdruck zu verleihen. Mund, Nase und Augen gefielen mir auch nicht mehr, als ich in die Pubertät kam. Ich war zu klein (1,60) und fand meine Beine zu kurz. (Wenn ich jetzt lese, dass zum Beispiel Madonna kaum 1,60 m und Kylie Minogue nur 1,53 m groß sind, staune ich, dass sie trotzdem im Showbusiness so erfolgreich waren und sind.) Als ich ab 15/16 Akne bekam, drückte ich ständig an den Pickeln herum und kleisterte sie mit Puder zu. Ich machte mir Sorgen, wie ich sie verbergen könnte, wenn ich mit einem Mann zum ersten Mal ins Bett ginge und mich abends vorher abschminken müsste. Trotzdem sagten Leute oft, dass ich hübsch wäre, und die Männer sahen mir auf der Straße nach. Einmal nannte mich sogar einer Brigitte Bardot, was mich wunderte. Ihre sinnlichen Lippen hätte ich gern gehabt. Deshalb half ich mit der Zunge durch Druck von innen nach. Mein vier Jahre jüngerer Bruder meinte allerdings, das sähe komisch aus. Schon in den Fünfziger-Jahren war es wichtig, möglichst sexy zu wirken. In allen Zeitschriften hob man den Sexappeal hervor. Ich wäre gern morgens aus dem Bett gesprungen, ohne an mein Äußeres zu denken, bevor ich den Menschen unter die Augen trat. Doch leider bin ich keine Naturschönheit, wie meine Mutter es war, die nur Wasser und Seife für Ihr Gesicht brauchte. Erst in späteren Jahren benutzte sie, auf meinen Rat hin, eine leichte Feuchtigkeitsemulsion.

Ich war ein echtes Wunschkind. Mutti Wilhelmine hatte ihre eigene Mutter, die auch Wilhelmine hieß, bereits mit sieben Jahren an die jenseitige Welt verloren. Ihr Vater, selbst krank, stand in einer Großstadt alleine da mit fünf Kindern zwischen drei und vierzehn Jahren. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich eine Stiefmutter für seine Kinder zu finden. Eine entfernte ältliche Kusine aus seiner Heimat, dem Siegerland, wurde ihm von seinen Verwandten vermittelt. Diese fand ihn trotz seines Lungenleidens anziehend als Mann. Daher stimmte sie der Heirat zu und nahm die Kinder in Kauf. Später sagte sie einmal zu ihnen: „Ich habe euern Vater nicht wegen euch geheiratet; er hat mir gefallen.“ Außerdem verlangte sie, dass Opa weiter in ihre persönliche Rentenkasse einzahlte. Das Geld fehlte natürlich der Familie, da er, wenn es gesundheitlich überhaupt ging, nur als angelernter Arbeiter bei der Bahn beschäftigt war. Sein Traum, Lokomotivführer zu werden, ging ohne Lehrausbildung nicht in Erfüllung. Seinen ursprünglichen Beruf, Gutsverwalter in Ostpreußen, gab er auf, nachdem er seine erste Frau geheiratet hatte. In der Landwirtschaft wurde so wenig bezahlt, dass er keine Familie davon hätte ernähren können. Liebe konnte die Stiefmutter den Kindern natürlich nur wenig geben, aber sie war eine professionelle Schneiderin und nähte hübsche Kleider für die Töchter. Dafür mussten diese, vor allem meine Mutter, die Wohnung putzen. Opa und Stiefoma hatten ein gemeinsames Hobby: Schachspielen. Es half ihnen wahrscheinlich, ihr schweres Leben zu ertragen. Mutti sehnte sich nach Liebe. Trotzdem heiratete sie bereits mit zwanzig Jahren aus Vernunft. Sie konnte es sich nicht leisten, auf die wahre Liebe zu setzen, da sie als Weißnäherin kein Auskommen fand. Zu Hause war auch auf Dauer kein Platz für sie. Später erzählte sie mir, dass sie den Bruder ihrer besten Freundin Mia, Franz Kirchhoff, liebte, ihn aber, ebenfalls aus Vernunftgründen, nicht heiraten konnte, weil es in seiner Familie eine erbliche Hautkrankheit gab. Ihre Freundin war von diesem Leiden betroffen, wodurch ihr Liebesleben ruiniert wurde. Meine Mutter wollte ihren noch ungeborenen Kindern ein solches Los ersparen und verzichtete auf Franz. Ich fand ihre Entscheidung sehr nobel und rechnete es ihr hoch an, dass sie so selbstlos an ihre zukünftigen Kinder gedacht hatte. Später gestand sie mir, dass es ihr wichtiger war, geliebt zu werden, als selbst einen Mann zu lieben. Sicher kam dies daher, weil sie als Kind unter Liebesmangel gelitten hatte. Sie wollte nicht mehr leiden, indem sie fürchtete, der Mann könnte sie enttäuschen. Vielleicht war es aber auch ihre Art, sich selbst zu trösten, da sie der Umstände halber ohne wirkliche Liebe geheiratet hatte. Im August 1937 besuchte Mutti mit mir ihre Freundin Mia und deren Bruder Franz in Wörsdorf im Taunus, wo er beim Arbeitsdienst beschäftigt war. Auf Fotos sieht man deutlich, dass die beiden sich liebten. Muttis Gesicht strahlte, wenn sie ihn ansah. Als Papa per Fahrrad zu Besuch kam (was eine körperliche Leistung war), veränderte sich ihre Miene. Sie wirkte nun auf den Fotos bedrückt und Vater eifersüchtig, frustriert. Obwohl ich erst 14 Monate alt war, erinnere ich mich an die gespannte Atmosphäre. Auch mir sieht man es auf den Fotos an. Sogar andere kleine Details sind mir noch gewärtig. Für eine Aufnahme stellte mich Mutti in ein Schildwachenhäuschen des Arbeitsdienstes. Darin fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Meine Haltung auf dem Foto drückt es aus. Immer wieder strebte ich an die Holzklappe eines Kellerfensters, die ich auf und zu machen wollte. Scheinbar liebte ich Gegenstände, die sich bewegen ließen. Hinter dem Bett, in dem Mutti und ich schliefen, hing eine Schnur zum Licht anknipsen. Die begeisterte mich ebenfalls, doch zu meinem großen Schreck wischte sie mir einen Elektroschock. Das tat weh. Als ich mir die Fotos aus dem Taunus jetzt wieder genau betrachtete, überkam mich Traurigkeit. Ich wünschte mir, dass Mutti Franz geheiratet hätte, um glücklich zu werden, auch wenn ich nicht in dem Körper geboren wäre, der mir jetzt noch dient. Warum hat sie sich nicht wieder scheiden lassen, als sie merkte, dass Vater nicht der richtige Mann für sie war? Mir hätte es wahrscheinlich nichts ausgemacht. Auf einem Foto hält er mich im Arm, während ich mich von ihm abwende in Richtung meiner Mutter. Ich denke, man tut Kindern keinen Gefallen damit, wenn man ohne Liebe heiratet oder ihnen zuliebe bei dem falschen Partner bleibt. Daraus kann viel Kummer resultieren. Allerdings war eine Scheidung aus finanziellen Gründen damals so gut wie unmöglich, und der Ruf einer geschiedenen Frau meist ziemlich angeknackst. In Akademikerkreisen handhabte man die Angelegenheit vielleicht schon großzügiger. Von Franz besitze ich auch ein Foto mit seiner Familie und seinen Eltern aus dem Jahr 1960. Seine Frau war gar nicht mit Mutti zu vergleichen, und er wirkte ebenfalls ein wenig resigniert.

Heute frage ich mich allerdings: Kommen wir denn überhaupt auf die Erde, um immer nur glücklich zu sein? Wäre das nicht ein bisschen langweilig? Ich jedenfalls bin froh, verschiedene Erfahrungen, waren sie nun gut oder schlecht, gemacht zu haben. Dadurch lernte ich mich besser kennen, Stärken entwickeln und Egoismen durchschauen. Außerdem ist mir bewusst geworden, dass innerer Frieden und Glück wenig mit äußerer Wunscherfüllung zu tun haben.

Im ersten Jahr ihrer Ehe redete Wilhelmine sich ein, glücklich und zufrieden zu sein. Ich denke schon, dass sie ein gewisses Maß an Sympathie für Artur empfand, als sie ihn heiratete und dass sie versuchte, an sein inneres Wesen heran zu kommen. Wahrscheinlich war sie nicht erfolgreich, weil er unfähig war, sich ohne Rückhalt zu öffnen, und sie selbst wollte sich wohl auch keinen Risiken durch allzu große Ehrlichkeit aussetzen. Sie lebte in einem schönen Haus, hatte genug zu essen, und vor allem wohnte ihre Lieblingsschwester Gertrud mit Onkel Louis im gleichen Dorf. Die Schwestern wurden gleichzeitig schwanger und bekamen beide im Juni ihre Kinder. Gertrud hielt Ingo und Wilhelmine Ursula im Arm. Tante Gertrud war noch bescheidener als Mutti. Sie wohnte mit Mann und Kind über der Schwiegermutter in zwei kleinen Zimmerchen und musste wie Oma und Onkel Ruprecht das stinkende, kalte Plumpsklo im Hof benutzen. Trotzdem war sie glücklich, weil sie Onkel Louis liebte und bewunderte. Er sah ganz gut aus, war aber ziemlich eitel und egozentrisch. Er war Geräteturner, wie übrigens auch mein Vater. Louis konnte allerdings die Riesenwelle am Reck, die Vater nicht drauf hatte. Dafür konnte er zwischen den Waden die Barrenstangen einklemmen, so dass er nicht abrutschte. Das erforderte viel Kraft. Niemand außer ihm gelang dieser Kraftakt, worauf er stolz war. Ob das gut für seine Beine war, möchte ich bezweifeln. Im Alter bekam er Durchblutungsstörungen, und ein Bein wurde ihm amputiert. Auf Turnfesten war Louis erfolgreicher. Tante Gertrud und Mutti Wilhelmine spazierten stolz mit ihren Kinderwagen über die lange Hauptstraße von Göttelborn und konnten alle großen und kleinen Probleme miteinander besprechen. So ließen sich auch egozentrische und zum Austausch unbegabte Ehemänner spielend verkraften. Doch es dauerte nur etwa 14 Monate, bis ein grausames Schicksal zuschlug. Tante Gertrud bekam die galoppierende Schwindsucht und starb innerhalb kürzester Zeit mit 29 Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Mutti mit mir im Kinderwagen zu Fuß bis zum Krankenhaus Sulzbach ging, um ihre Schwester wahrscheinlich ein letztes Mal zu besuchen. Auf einem Foto, das kurz nach Gertruds Tod von Mutti aufgenommen wurde, sieht sie sehr traurig aus mit riefen Rändern unter den Augen. Nun hatte sie niemanden mehr, dem sie ganz vertrauen konnte. Ihre drei anderen Geschwister lebten weit entfernt in Dortmund, und ihr Vater, der ja ebenfalls an Tuberkulose litt, starb mit 59 Jahren. Mutti saß also in der Fremde ohne ihre liebste Schwester, einsam trotz Ehemann und kleiner Tochter. Auch ihre Freundinnen aus Dortmund vermisste sie. Immer wieder erzählte sie mir von Mia, Leni, Herta, Olga. Nur noch selten kam sie nach Dortmund, weil ihr Mann sie nicht gern im Haushalt entbehrte. In der Küche war er eine Null. Außerdem hatte ihn die Eifersucht im Griff. Mit fortschreitendem Alter wurde er zudem immer geiziger. Am liebsten wollte er sein Geld auf dem Konto horten. Nie gönnte er seiner Frau ein bisschen Komfort in den wenigen Urlauben. Alles musste immer möglichst billig sein, obwohl das Geld inzwischen nicht mehr ganz so knapp war. In den letzten Jahren, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, war Geld das Hauptgesprächsthema, was mir zunehmend auf die Nerven ging. Sogar in späteren Jahren war er dagegen, dass Mutter für ein paar Tage allein nach Dortmund zu ihrer Schwester Erna reiste. Sie fügte sich, um Ärger aus dem Weg zu gehen und weil sie dachte, es sei ihre Pflicht, für Vater zu kochen. Während seiner Abwesenheit im Krieg hatte sich Mutti ab und zu einen kurzen Besuch in ihrer Heimat gegönnt. Bald nach Mutters Tod spendierte Vater sich selbst eine teure Schiffsreise nach Ägypten. Das gönnte ich ihm von Herzen, doch gleichzeitig erinnerte ich mich mit Wehmut daran, wie knauserig er sich Mutter gegenüber verhalten hatte.

Als ich erwachsen war, sagte Mutter einmal zu meinem Erstaunen von meinem Vater: „Er hat mich immer gut befriedigt“, was immer sie darunter verstanden haben mochte. Ich hatte vorher wahrscheinlich mein Unverständnis darüber geäußert, dass sie ihn geheiratet hatte. Scheinbar wollte sie ihre Ehe doch mehr oder weniger rechtfertigen. Jetzt kommt mir wieder in den Sinn, dass die Gründe für eine Eheschließung zu vielschichtig sind, um sie als Tochter im Nachhinein beurteilen zu können.

Mein Vater wuchs ebenfalls unter schwierigen Verhältnissen auf. Seine Mutter heiratete bereits mit achtzehn – aus Liebe. Großvater war ein gut aussehender Mann mit eigenem Anstreicher-Geschäft in Göttelborn. Irgendwann ging der Betrieb jedoch Pleite, und er musste, wie fast alle Männer unseres Dorfes, auf der Kohlengrube arbeiten. Vater sagte, er sei zu großzügig gewesen und habe die Wandergesellen auch im Winter mit durchgeschleppt, wenn es keine Arbeit gab. Die Zeiten waren schlecht. Trotzdem brachte Großmutter Emma zwölf Kinder zur Welt. Die Familie lebte auf engstem Raum mit Plumpsklo im Hof und ohne Bad natürlich. Gebadet wurde in einer Zinkwanne in der Küche. Das muss bei elf Kindern schwierig gewesen sein. Wahrscheinlich wurden die kleinen ins gleiche Wasser gesteckt, und das bestimmt höchstens einmal die Woche. Sie trugen draußen beim Spielen nur ein Kittelchen ohne Höschen drunter. So konnten sie einfach laufen lassen, wenn es nötig war. Großvater Ludwig starb auch bereits mit 59. Er schien ein Problem gehabt zu haben, doch die Familie hielt es unter Verschluss. Ich erinnere mich vage daran, dass Vater einmal davon sprach, dass sein Vater medikamentenabhängig war. Ich habe allerdings den Verdacht, dass auch Alkohol eine Rolle spielte. Oma weigerte sich immer standhaft Pillen zu schlucken, was den Hausarzt verärgerte. Scheinbar hatte sie bei ihrem Mann die Auswirkungen kennengelernt. Mein Vater hatte regelrecht Angst vor Alkohol. Nie trank er zum Beispiel einmal im Alter ein Gläschen zur Entspannung, obwohl mehrere Flaschen in seiner Hausbar standen, die er von Bekannten geschenkt bekam. Vaters Chancen waren in der Jugend gering, sich gegen die dominanten älteren Brüder und Schwestern durchzusetzen. Alle profitierten von seinem relativ guten Einkommen als Vermessungssteiger bei der Kohlengrube. Seiner jüngsten Schwester Kätchen musste er die Aussteuer bezahlen, dem jüngsten Bruder Ruprecht die Kunstschule, und Bruder Erich ständig aus der Patsche helfen, wenn der wieder mal sein Gehalt vertrunken hatte. Seiner Mutter erzählte er dann, es sei ihm ins Klo gefallen. Sie glaubte und verzieh ihm alles auf brav Arturs Kosten. Mit Ende zwanzig hatte Papa noch nicht die richtige Frau gefunden. Seine Schwestern hielten ihn für zu schüchtern, und Tante Olga sagte einmal lachend zu mir: „Wir dachten, er weiß nicht, wie man es macht.“ Sogar sein etwas jüngerer Bruder Louis heiratete vor ihm. Dessen Frau hatte eine hübsche, temperamentvolle Schwester, meine Mutter.Die beiden Geschwister wurden also kurzerhand miteinander verkuppelt. Als Vater nach Dortmund fuhr, um sich dem Schwiegervater vorzustellen, musste er sich zuerst einmal einen richtigen Anzug kaufen. Bis dahin hatte er nur Knickerbocker mit einem kurzen schwarzen Sportjüppchen (Sportjäckchen) getragen. Außer einem Schreibtisch besaß er nichts, auch keine Ersparnisse, obwohl er jahrelang gut verdient hatte. Jetzt war er sehr stolz, eine solch hübsche, temperamentvolle Frau aus der Stadt zum Traualter zu führen. Die Gattinnen seiner Brüder konnten gar nicht an sie tippen.Er wusste auch, wie es geht, und kaum ein Jahr später erblickte ich das Licht der Welt. Aus dem Knappschaftskrankenhaus Quierschied brachte man mich in eine stattliche weiße Villa (die der Grube gehörte) in ein Zimmer mit einem Bettchen, dessen Himmel aus hell-lavendelblauem Voile bestand. Man mag es für unmöglich halten, aber ich erinnere mich an den nachhaltigen Eindruck, den diese Farbe auf mich machte, als ich sie zum ersten Mal über mir erblickte. Ich fühlte mich sehr geborgen darunter und entwickelte mich zur Freude meiner Eltern schnell zu einem quicklebendigen, gutgelaunten Krabbelkind. Ich war noch kein Jahr alt, da stand ich schon auf strammen Beinchen und neigte dazu, mich von der Hand meiner Mutter loszureißen, um selbständig die Welt zu erkunden. Mit 14 Monaten konnte ich meinen vollen Namen mit Adresse aufsagen und Liedchen singen. Daran erinnere ich mich auch noch. Im Treppenhaus hörte ich zum ersten Mal Musik vom Radio der unter uns wohnenden Leute herauf schallen. Wir selbst hatten noch kein Radio. Im Garten gab es eine hohe Schaukel, auf der sich meine Mutter gern vergnügte. Ich saß derweil im Kinderwagen und schaute ihr zu. An die schwingende Bewegung erinnere ich mich ebenfalls. Eines Tages trug mich mein Vater auf dem Arm durch einen Rosengang in unserm Garten. Die uns von allen Seiten umgebenden Blüten mit ihrem intensiven Duft bezauberten mich zutiefst. Als ich etwa eineinhalb Jahre alt war, zogen wir um in ein anderes großes Haus im Nachbarort Quierschied. Es war noch interessanter für mich als das erste, weil es gleich neben dem Schwimmbad lag. Man nannte es „Schlösschen“. Der Besitzer einer ehemaligen Glashütte hatte es erbaut. Wir wohnten oben. Unten wohnte das Ehepaar Konrad. Inzwischen gehörte das imposante Gebäude ebenfalls der Kohlengrube. Es war von einem Park mit hohen Bäumen umgeben, der von einem Bächlein durchflossen wurde. Für ein kleines unternehmungslustiges Kind war das nicht ganz ungefährlich. Vater trug mich zum Steg und erzählte mir die schauerliche Geschichte von dem Mädchen, das einst darin ertrunken wäre und am andern Ende einer unterirdischen Rohrleitung wieder zum Vorschein kam. Das fand ich sehr schlimm, so dass ich nie in Versuchung kam, mich dem Bach allein zu nähern. Die Zimmer unserer Wohnung waren groß und hoch. Die kleinen, spärlichen Möbel wurden fast von ihnen verschluckt. Ein Nachteil des stattlichen Hauses war seine abgelegene Lage. Kein Kind, außer einigen etwas verwahrlosten Kindern aus der alten Glashütte, wagte sich in unsern Park, um mit mir zu spielen. Mutter nahm Kontakt zu einer Familie in der weiteren Nachbarschaft auf und lud deren Kinder zu uns ein. Ich freute mich sehr über die Gesellschaft. Die Kinder schienen sich jedoch fremd bei uns zu fühlen und verabschiedeten sich bald. Traurig sagte ich zu meiner Mutter: „Die Kinder gehen schon wieder.“ Heute, mit 74, wundere ich mich darüber, dass ich noch eine solch genaue Vorstellung von unserem Leben in diesem Haus habe. Konrads im Erdgeschoss besaßen eine Spieluhr mit einer sich drehenden Ballerina. Die durfte ich mir manchmal ansehen. Ich dachte, etwas Schöneres kann es nicht geben. Wenn ihr kleiner Enkel zu Besuch kam, freute ich mich, weil ich ihn gern hatte. Das Schlösschen wurde vor Jahren abgerissen, um die Liegewiese des Schwimmbades zu erweitern.

Der Sommer im Jahr 1938 scheint warm gewesen zu sein. Da wir eine Dauerkarte fürs Bad hatten, konnten wir direkt von unserem Garten aus durch eine Lücke im Lattenzaun schlüpfen. Ich fand das abenteuerlich und hatte das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. So verloren wir keine Zeit, und ich konnte sofort begeistert ins Planschbecken springen. Wasser machte mir überhaupt keine Angst. Vater nahm mich manchmal auf dem Rücken mit ins tiefe Becken. Das war ebenfalls aufregend. Als Mutti es auch einmal versuchte, fühlte ich mich nicht ganz so sicher, weil sie weniger gut schwamm, als mein Vater. Er hatte das Schwimmen bereits als kleiner Junge im Kohlbachweiher in Göttelborn gelernt. Einmal hätte er, so erzählte er uns, das kleine Jäbchen, seinen Kameraden, vor dem Ertrinken aus dem Weiher gerettet. Später bekam das Lang-Jäbchen eine Reihe hübscher Töchter. Die Rettung hat sich also gelohnt.

Nach nicht ganz eineinhalb Jahren zogen wir schon wieder um, zurück nach Göttelborn in die Straße des 13. Januar Nr.12. Nach dem Krieg hieß sie dann Josefstraße. Die katholische Kirche war nicht weit, und der strenge, dicke Pastor hat bei der Namensgebung sicher ein Wörtchen mitgeredet. Volkstümlich nannte man diese Straße „Beamtenkolonie“. Die Grube hatte sie um die Jahrhundertwende für die mittleren Angestellten (die Steiger) gebaut. Die Ingenieure und Direktoren wohnten in von Parks umgebenen Villen. Wir Kinder schlichen neugierig um sie herum und schlüpften mit schlechtem Gewissen auch gelegentlich durch die Tore, wenn sie offen standen, um den Luxus der Chefs zu bestaunen. Ich sah Gärtner, oder eher für die Gartenarbeit freigestellte Bergleute, während in unserer Gesellschaftsschicht die Väter selbst das Gemüse anbauten. Meistens war es voller Maden, Würmer und Raupen. Gedüngt wurde nämlich mit Puddel (Jauche) aus der Klogrube. Auch die mittleren Angestellten hatten ausgedehnte Gärten mit vielen Obstbäumen und Beerensträuchern. Die Häuser und Gärten der Arbeiter waren etwas kleiner und bescheidener. Die Toiletten standen in den Gärten und hatten keine Wasserspülung.

Das erste Weihnachten, an das ich mich erinnere, war 1938, als ich zweieinhalb Jahre alt war. Davon gibt es ein kleines Foto mit Mutti, Papa, mir, der neuen Puppe, dem Puppenbettchen, dem Struwwelpeter und natürlich einem Tannenbaum. Ich war sehr glücklich mit meinen Geschenken. Die Kerzenlichter am Baum beeindruckten mich wie auch die zarten, schwebenden Kugeln, die glänzende Spitze ganz oben und das fließende Engelshaar. Die Puppe liebte ich über alles. Sie musste überall hin mit: im Krieg in den Luftschutzbunker in einem Grubenstollen und in die Evakuierung im Hunsrück. Als ich längst schon in Luxemburg lebte, fiel sie mir einmal aus dem Schrank, so dass ihr Kopf zerbrach (sie war aus Bakelit). Trotzdem brachte ich es nicht übers Herz, sie in den Müll zu werfen. Doch inzwischen habe ich mich von ihr getrennt. Sie war wirklich nicht mehr vorzeigbar. Eine andere Puppe hatte ein kürzeres Leben. Da ich sie einfach nicht leiden konnte, vergrub ich sie im Hof unseres Hauses in der Straße des 13. Januar Nr.12. Ob sie da noch liegt?

Wir Kinder hatten reichlich Auslauf zum Spielen. Besonders liebten wir den hinteren verwilderten Teil des Gartens. In den Hecken konnten wir uns gut verstecken. Allerdings machte ich dort mit vier oder fünf auch eine Erfahrung, die ich irgendwie angenehm, aufregend, aber gleichzeitig schmutzig fand. Ein zwei Jahre älteres freches Mädchen, das wir Mädi nannten, zog mir das Höschen herunter und kitzelte mich mit einem Grashalm am „Hinnerle“. Ich erzählte es prompt meiner Mama (Mutti nannte ich sie erst später). Was Mama dazu sagte, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ein paar Jahre nach dem Vorkommnis meinte sie, als das Thema wieder auf den Tisch kam: „Ich habe doch immer versucht, dich rein zu halten.“ Jedenfalls war etwas in mir geweckt worden, das sich durch meine ganze Kindheit und Jugend zog. Dafür schämte ich mich sehr. Immer wieder versuchte ich davon loszukommen, leider vergeblich. Ich nahm an, niemand auf der Welt sei so sündig wie ich. Als ich lesen konnte, fand ich die Bestätigung in der evangelischen Bibel und dachte: Der liebe Gott ist enttäuscht von mir. Gesprochen hätte ich nie darüber, eher wäre ich gestorben. Erlöst von meiner einsamen Selbstverachtung hat mich erst der Film „Das Schweigen“ von Ingmar Bergmann im Kino von Völklingen; mit etwa 24 Jahren. Das war ein Aha-Erlebnis. So allein unnormal und schlecht war ich also gar nicht. Unsere Sexualaufklärung war zu jener Zeit ziemlich lückenhaft.

Auch Brüderchen Werner begann mit ungefähr vier Jahren sich dafür zu interessieren, wie es sich bei Mädchen unterm Rock anfühlt. Er langte mit seinem Händchen bei Mutti und mir nämlich immer mal wieder dahin, wo es bei ihm anders aussah. Mutti erwähnte es mir gegenüber einmal leicht verwundert. Ansonsten gingen wir aber darüber hinweg, ohne ein Problem daraus zu machen. Irgendwann war Werners Neugier gestillt, und er wandte sich neuen Interessensgebieten zu.

In der »Beamtenkolonie« bewohnten wir eine Doppelhaushälfte mit sechs Zimmern. Ein Bad gab es in diesen Häusern allerdings nicht. Samstags wurde der Kessel in der Waschküche im Keller mit Kohle befeuert und das Wasser erhitzt, das anschließend mit Eimern in Zinkbadewannen umgefüllt wurde. Wenn Mutti und ich einmal in einer richtigen langen Wanne mit viel heißem Wasser baden wollten, gingen wir zur öffentlichen Badeanstalt im Keller der Volksschule – lange bevor die neue Schule am Waldrand gebaut wurde. Der Hausmeister war fürs heiße Wasser zuständig. Es muss vor der Geburt meines Bruders gewesen sein, als ich noch keine vier war. An Werner erinnere ich mich in diesem Zusammenhang nämlich nicht. Die Atmosphäre war durch den Wasserdampf besonders intensiv in der kleinen Badekammer. Ich fühlte mich äußerst wohl darin mit Mutti in der Wanne. Die Erinnerung der liebevollen Nähe ist noch heute lebendig in mir. Damals hatten nur wenige Familien ein eigenes Badezimmer. So badete man gewöhnlich einmal die Woche auswärts. Für Papa stellte das fehlende Bad kein Problem dar. Er kam ja täglich frisch geduscht aus der Waschkaue der Grube. Mein Bruder, der das Licht der Welt erblickte, als ich vier war, und ich badeten im Allgemeinen hintereinander im gleichen Wasser. Nur als Baby wurde er in der Küche ins kleinste Wännchen gelegt. Mutti zeigte mir, wie man einen kleinen Jungen wäscht. Ich schleppte meinen süßen, muckeligen Bruder mit Wonne herum. Manchmal setzte ihn Mutti in einen Sport-Kinderwagen und ließ mich mit ihm auf der Straße fahren. Das war damals noch ungefährlich, weil während des Krieges zwischen 1939 und 1945 kaum je ein Auto auf unserer Straße verkehrte. Allerdings war der Kinderwagen defekt und kippte manchmal, wenn ich nicht aufpasste, nach hinten um. Brüderchen hat es aber gut überstanden. Apropos Autos in unserer Straße. Wenn ausnahmsweise doch mal eines durch kam, lief ich im letzten Augenblick direkt vor ihm so schnell ich konnte über die Straße. Ich bildete mir nämlich ein, fliegen zu können. Die Abenteuerlust war mir scheinbar angeboren. Das Schimpfen der Autofahrer klang ziemlich wütend hinter mir her, wenn ich wie ein Wiesel davon rannte.

Im Alter von fünf hatte ich einige Tics. Eine Zeitlang rollte ich die Zunge zusammen und streckte sie heraus. Besonders auf Fotos tat ich es gern. (Im Fernsehen sah ich gestern, dass dieses Talent nicht jedem gegeben ist, was mich leicht verwunderte und ein wenig stolz auf meine Fähigkeit macht.) Oder ich griff auf jeder Seite mein Röckchen, krumpelte es zusammen und hob es an. So stand ich auch auf einem Foto. Als ich lesen konnte, musste ich zwanghaft immer wieder alle Schilder auf den Straßen entziffern und laut vor mich hin sagen. Ich denke, dass mich Wörter faszinierten, mein Verstand jedoch nicht genug Futter oder Anregung bekam. Die richtigen Bücher hätten wahrscheinlich viel bei mir bewirken können. Vielleicht hatte diese intellektuelle Unterversorgung jedoch auch ihre guten Seiten. So konnte ich relativ unbeeinflusst heranwachsen und meine Erkenntnisse aus eigener Erfahrung gewinnen. Zu vieles Lesen kann junge Menschen unter Umständen mit Wissen vollstopfen, das sie noch gar nicht aufnehmen und verarbeiten können. Mir begegneten die richtigen Bücher später ganz allmählich nach und nach, ohne viel zu suchen. Manchmal lagen sie in einem Buchladen plötzlich vor mir, jemand sprach über ein lesenswertes Werk, oder in den Medien fielen sie mir ins Auge oder Ohr. Ich habe jedoch selten Bestseller gelesen oder Sachen, die ein gebildeter Mensch eben lesen muss. Ehrgeiz, gebildet zu sein, war nie mein Antrieb. Ich habe in mich aufgesogen, was mich berührt oder interessiert hat. So halte ich es noch heute. Sogar der Kitsch mag bereichernd und entspannend wirken, wenn man darüber lachen kann.

3

BILDUNG UND SCHULE

Meine Eltern waren nicht sehr belesen. Mutter las wohl gern, doch auch sie kam nicht an die richtigen Bücher heran. Wir wohnten zu abgelegen, und die Verkehrsmittel waren dünn gesät. Im Alter von 13/14 war sie von ihrem hervorragenden 33-jährigen Deutschlehrer, Dr. Koeper, begeistert, der sie in die Literatur einführte. Trotz Doktortitel und Lehrbefähigung für höhere Schulen zog er es vor, an einer Volksschule (Grundschule sagte man damals nicht) zu unterrichten, weil er ein soziales Gewissen hatte. Danach riss die literarische Förderung meiner Mutter ab, weil sie mit 14 in eine Lehre als Weißnäherin kam. Ich denke, dass Mutti sehr fürs Schreiben begabt war, jedoch nichts daraus machte.

Manchmal sprach sie mit mir darüber, dass sie eigentlich gern Tagebuch über meine Kinderjahre geschrieben hätte. Dazu aufraffen konnte sie sich jedoch nicht. Schade. Als mein Bruder klein war, erzählte sie ihm jeden Abend eine spontan erfundene Geschichte. Ich erinnere mich, dass diese sehr fantasievoll und spannend waren. Einmal erzählte sie mir, dass ihr Onkel Jakob (Bruder ihrer Mutter) sie rügte, weil sie sich Geschichten ausdachte. „Das sind Lügen“, sagte er. Später lieh sie sich Eheromane in einer Leihbücherei. Sie schien nach Lösungen für ihre eigenen Eheprobleme zu suchen. Irgendwann, so kam es mir jedenfalls vor, resignierte sie. Vater las gern Bücher über Geschichte, Geografie und Archäologie. Romane über menschliche Beziehungen ließen ihn kalt. Auch im Rechnen war er nicht schlecht. Doch seine Methoden unterschieden sich von denen der Schule. In den ersten Jahren auf der Mittelschule kapierte ich die Textaufgaben nicht immer gleich im Unterricht. Zuhause hatte ich mir die Lösungen mühsam zu erarbeiten. Vater half mir dabei. Doch da er sehr langsam und umständlich war, saßen wir oft bis Mitternacht daran. Am Ende war ich meist in Tränen aufgelöst, sicher vor Erschöpfung. Morgens, spätestens um sechs, musste ich ja schon wieder aus den Federn. Am Vormittag in der Schule gähnte ich oft (nicht aus Langeweile) und meine Augenlider zuckten nervös. Eigentlich bekam ich selten genügend Schlaf. Heute wundere ich mich darüber, wie ich all das durchgehalten habe, ohne krank zu werden, wo ich doch ziemlich zart wirkte, bei dem wenigen Essen und dem weiten Schulweg. Entzündete Mandeln hatte ich allerdings öfter. Mit 24 ließ ich sie heraus nehmen. Trotzdem war ich im Turnunterricht in der Schule die Beste. Ich konnte am schnellsten laufen, am höchsten und weitesten springen und an verschiedenen Geräten turnen. Mannschaftsballspiele auf staubigen Plätzen haben mich weniger begeistert. Ich empfand meine Leistungen im Sport als selbstverständlich. Schließlich war mein Vater ja auch Sportler gewesen.

Eine andere Erschwernis während der sechs Jahre Mittelschule war, dass wir abwechselnd morgens und nachmittags Unterricht hatten. Die Mädchenschule war im Krieg zerstört worden, und wir kamen in der Jungenschule unter. Der Platz reichte morgens aber nicht für alle. Von Koedukation hielt man damals nichts. Jungen und Mädchen wurden in dieser Schule streng voneinander getrennt. Nur Briefchen schrieben wir uns manchmal heimlich und legten sie ins leere Tintenfass der Bank. Zum Treffen fehlte uns aber die Traute. Wenn ich morgens Schule hatte, verließ ich das Haus um halb sieben. Nachmittags gegen halb vier kam ich nachhause. Viel Zeit zum Aufgaben machen blieb nicht. Bis ich gegessen und mich ein bisschen ausgeruht hatte, war es fast Abend. Mit draußen Spielen war es vorbei. So entfremdete man sich von den andern Kindern des Dorfes. Fand der Unterricht nachmittags statt, musste ich schon um zwölf aus dem Haus. Vorher aß ich in aller Eile zu Mittag. Davor wurden die Aufgaben erledigt. Oft fing ich jedoch noch abends damit an, obwohl ich erst gegen halb acht zuhause war. Für Fernsehen und Computer hätten wir überhaupt keine Zeit gehabt. Als wir den ersten Fernseher anschafften, war ich ungefähr 26 Jahre alt. Im Rückblick denke ich: Für ein Kind war ein solches Pensum unter schwierigen, kargen Umständen ganz schön happig. Trotzdem haben wir nicht gejammert. Man war dankbar, die Chance zu haben, eine höhere Schule zu besuchen, damit es einem im Erwachsenenalter hoffentlich einmal gut gehen würde. Es hat mich abgehärtet und stark gemacht. In späteren Berufsjahren habe ich nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen, wenn es unangenehm wurde. Die heutige Jugend scheint ja oft zu denken, sie hätte es viel schwerer als frühere Generationen. Zugegeben, in der jetzigen Zeit gibt es neue Probleme, die wir nicht kannten. Alles in allem, scheint mir aber die Gegenwart in vielen Dingen leichter zu bewältigen zu sein als die Nachkriegszeit. Was wir im und nach dem Krieg auch nicht kannten, war Konsumterror. Neid auf Markenklamotten gab es in den Schulen nicht. Man interessierte sich auch nicht für die Berufe der Väter; jedenfalls nicht in meiner Schule.

Im ersten Jahr auf der Mittelschule gab es eine Schulspeisung (vielleicht von Care Amerika). Aber nur die Schülerinnen mit den dünnsten Beinen erhielten sie. Ich war dabei. Meine Freundin Doris, die eine böse Stiefmutter hatte und bestimmt zuhause weniger zu essen bekam als ich, hatte etwas kräftigere Beine und ging leer aus. Als ich mit ihr teilen wollte, wurde mir das von der Aufsicht verboten.