3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Endvierziger Steffen Schwartz ist unzufrieden mit seinem Leben und beschließt auszusteigen. Er kauft sich ein Flugticket nach Indien – das Ziel: Bombay. Doch als er durch die faszinierende Inderin Lakshmi in einen Mordfall verwickelt wird, entpuppt sich seine Suche nach dem Sinn des Lebens schnell als Alptraum …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

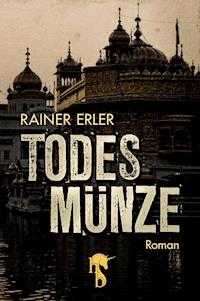

Rainer Erler

Todesmünze

Roman

I »DELAY«

1

Wer war schuld?

Jetzt, wo die Katastrophe auch für mich unausweichlich geworden ist, eine überflüssige Frage, naiv und dumm.

Aber trotzdem: Wer war schuld?

War es dieser vertrackte Winter, der kein Ende nahm? Mitte April gammelten überall noch Schneereste vor sich hin, im Schatten von Mauern, zusammengeweht, hingekehrt, dreckverkrustete Haufen rund um das Münchner Flughafen-Terminal.

Oder war es dieser ›Midlife-Blues‹? In zwei Jahren werde ich fünfzig, und da geht einem die Frage nicht mehr aus dem Hirn, ob es sinnvoll ist, einfach so weiterzumachen wie bisher, ertragreich, also erfolgreich, aber immer zwei Fußbreit am erträumten Ziel vorbei. Aufträge gab es genügend, auch Anerkennung und Geld. Aber was knapp zu werden schien, war die Zeit. Und der Blick in die Zukunft begann zu verschwimmen. Wegen akuter Orientierungslosigkeit. Oder war es diese Frau?

Sie saß mir gegenüber in der Mitte einer voll besetzten Stuhlreihe in einem dieser kalt-metallischen Hightech-Warteräume im Abflugbereich A-Inland. Und irgendwann in dieser halben Stunde begegneten sich unsere Augen ein paar Sekunden zu lang.

Es war ein intensiver Blick, forschend, eindringlich, abweisend, aus dunklen, wunderschön geschnittenen Augen. Die mandelförmige Kontur war hart, wie mit Kohle nachgezeichnet. Auf altindischen Miniaturen findet man Ähnliches: die Augen gütig-grausamer Göttinnen, die dich ergründen wollen, aber die ihr eigenes Geheimnis nicht preisgeben werden.

Etwas zu viel Tusche, dachte ich noch, als mich dieser Blick plötzlich traf wie eine Zurechtweisung. Strafe für indiskrete Neugier. Dabei musste diese Frau es doch gewohnt sein, angestarrt zu werden: eine fast hellhäutige Inderin. Ein schlanker Körper in einem Sari aus schwerer türkisgrüner Seide. Die blauschwarzen Haare offen, kurz geschnitten und wie vom Wind zerweht. Und um den schlanken Hals einen breiten Silberreifen.

Sie saß aufrecht, eine Haltung voller Würde und Gelassenheit. Die schmalen Hände ruhten bewegungslos auf dem Schoß. Sie wartete voller Gleichmut und Geduld, schien keine Eile zu haben, blickte durch die verschmutzten Fenster hinaus auf das Flugfeld, in diesen tristen grauen Tag hinein, vorbei an diesen Männern mit ihren blassen Gesichtern, ihren dunklen Anzügen von der Stange, ihren schwarzen Aktenköfferchen, diesen Managertypen, die sich nervös vor der verschlossenen Ausgangstür drängten. Der Mann an ihrer Seite las in einer englischsprachigen Zeitung, die er in unregelmäßigen Abständen auf volle Armlänge entfaltete, um sie wieder neu, kompliziert und geräuschvoll auf handliche Größe zusammenzufalten.

Zweifellos ein Inder, vermutlich der Ehemann. Er wirkte massiv, fast korpulent. Die Knöpfe seines Jacketts spannten vor dem Leib. Trotz des konventionell europäischen Schnitts hatte seine Garderobe einen Hauch von Exotik: Der Anzug war aus glänzendem dunkelviolettem Stoff, und die breite Krawatte mit ihrem lilarosa Muster war eine Spur zu exzentrisch und zu bunt.

Es war kühl in diesem Warteraum, aber der Inder schien zu schwitzen. Ebenso umständlich, wie er die Zeitung zusammengeklappt hatte, begann er sie wieder auseinanderzufalten, gerade zu streichen, anders zu knicken. Dann ließ er sie sinken, beugte sich schwerfällig zu einer monströsen braunen Aktentasche, die zwischen seinen Füßen stand, entriegelte umständlich das Schloss, suchte im Inneren, ohne hinzusehen, und brachte ein weißes Taschentuch zum Vorschein. Mit der gleichen unruhigen Pedanterie entfaltete er es und wischte sich die Stirn. Dann putzte er die dicken Gläser seiner dunklen Hornbrille, hielt sie immer wieder prüfend gegen die trüben Fenster, putzte weiter, und ohne mit dem Erfolg der Reinigung zufrieden zu sein, setzte er sie wieder auf.

Die Frau im Sari hatte ihm teilnahmslos zugesehen. Er kontrollierte seine Uhr, flüsterte ihr etwas zu. Sie nickte nur und sah wieder nach draußen, bevor er sich erneut in das Zusammenfalten seiner Zeitung vertiefte.

Der Warteraum hatte sich gefüllt. Die Abflugzeit war bereits verstrichen, ohne dass sich irgendjemand dazu bequemte, die Passagiere über eine Verspätung zu informieren. Vorn am Counter gab es wohl eine Diskussion mit einem älteren Ehepaar. Eines der Mädchen telefonierte, Uhrenvergleich, Schulterzucken, ein beruhigendes Lächeln. Sonst kein Kommentar. Ich saß zu weit entfernt, um den Wortwechsel zu verstehen. Aber das Problem in solchen Fällen war immer das gleiche: ein Anschlussflug in Frankfurt, der nicht mehr zu schaffen sein würde.

Mich betraf das alles nicht, ich hatte Zeit. Mein Termin in Oberrad, einem Industrienest zwischen Frankfurt und Offenbach, war erst um zwei. Mit dem Taxi vom Rhein-Main-Flughafen waren das knapp fünfzehn Minuten. Und ich hatte mir irgendwann in den letzten Jahren abgewöhnt, vor Präsentationen nervös zu sein. Was hing denn schon groß davon ab? Wenn die Entwürfe abgeschossen wurden, ging der Auftrag schlimmstenfalls an die Konkurrenz. Schade um das viele Geld, zugegeben. Und besonders schade um die viele Zeit, die in der Arbeit steckte. Aber umso mehr Muße hatten wir dann für andere Projekte. Kunden gab es genügend. Und Werbung für die Pharmaindustrie riss mich und meine Mitarbeiter schon lange nicht mehr vom Stuhl.

Diesmal waren es Vierfarbaufsteller und Anzeigenentwürfe für die Ärzteblätter: ›Reductan-Depot‹. Wieder so ein neues ›Antiadipositas‹, ein Appetitzügler, der sich von den Konkurrenzprodukten dadurch unterschied, dass er weniger Ephedrin enthielt und dadurch etwas weniger umstritten sein würde. Ich bin kein Pharmakologe, und meine Moral ist auch nur mittelmäßig ausgeprägt. Die Verantwortung für die Schädlichkeit eines Medikaments liegt meines Erachtens bei den Herstellern. Ich bin Werbefachmann. Aber wenn der millionenfache Missbrauch sich in Millionenumsätzen niederschlägt, rührt sich auch in mir das schlechte Gewissen.

›Wunderbar schlank durch Reductan-Depot!‹ Dazu ein mageres nacktes Fotomodell, auf beigefarbenes Frottee hingestreckt. Das war eigentlich schon unsere ganze Leistung.

Der verlogene Schmus, der ›Informationstext‹, der darunter stand, war von der Herstellerfirma vorgegeben. Und wenn die Poster und Aufsteller in den Fenstern der Apotheken, die erst den richtigen Appetit auf diesen ›Appetitzügler‹ machen sollten, nicht von mir stammten, dann eben von einer anderen Agentur. Der Schlankheitsfimmel der jungen Frauen verschwindet durch meine moralische Weigerung, für Abmagerungsmittel gefällig und erfolgreich zu werben, nicht aus der Welt. Und außerdem, so tröstete mich der Produktmanager dieser Pharmafirma in Oberrad, sei Übergewicht wesentlich schädlicher als alle Nebenwirkungen ihres Produkts. Also denn: ›Ein Dragee zum Frühstück vertreibt den Hunger für den ganzen Tag!‹

2

Blinder Alarm. Eine Groundhostess war durch den Warteraum geeilt und durch den Ausgang verschwunden. Nun erhoben sich alle von den Plätzen und drängten hinterher. Aber die Tür war längst wieder versperrt. Da standen sie nun dicht gedrängt, beladen mit ihrem Handgepäck, als ob es auf diesem Flug von München nach Frankfurt so exquisite Plätze gäbe, um die zu kämpfen sich lohnen würde. Die Routiniers auf dieser Linie blieben sitzen und verbreiteten die Arroganz wissender Ruhe.

Auch das indische Paar war aus seiner Gelassenheit nicht aufzuschrecken. Er faltete wieder seine Zeitung gegen den Knick, fuhr mit seinem Tuch über die hohe, feuchte Stirn, aber die glänzte weiter, wie seine schütteren schwarzen Haare, die sich auf dem massigen braunen Schädel wie angeklebt kräuselten. Die Frau hatte sich nicht bewegt. Sie schaute hinaus, versunken in Gedanken, blickte durch die Menschen hindurch, die sich hektisch zwischen ihr und den Fenstern sammelten, ihre Zigaretten löschten, sich hineindrängten in diese wartende Menge vor der Ausgangstür.

Sie ist schön, dachte ich, während ich ihr Profil betrachtete, schön, aber nicht mehr jung. Vielleicht malt sie deshalb zu viel Tusche um ihre Augen.

Da traf mich ihr Blick. Ganz überraschend, ganz direkt. Ich hatte keine Chance auszuweichen, sah dafür auch keinen Grund. Es war ein irritierender Kontakt. Und das Erregende war, dass wir damit gegen die Konvention verstießen. Es war der Bruch eines alten Tabus.

Keiner von uns beiden schaute weg. Keiner wich aus. Keiner versuchte verlegen zu lächeln. Und was nun begann, war das alte Kinderspiel: Wer hat die Kühnheit, dem Blick des anderen länger standzuhalten? Bewegung kam in die Warteschlange. Unser Flug wurde aufgerufen. ›LH-135‹ nach Frankfurt. Es war kurz nach elf, mehr als zwanzig Minuten über die Zeit. Die Tür hatte sich geöffnet, das Gedränge formierte sich neu, wurde aufgesogen von dem Tunnel der Passagierbrücke. Ich hatte wieder freien Blick durch die Fenster auf das Vorfeld. Eine Maschine bewegte sich lautlos in den Dunst hinein. Gepäckkarren mit Anhängern suchten sich ihren Weg auf diesem See aus regennassem Beton. Der Wind zerrte an den Planen, die nachlässig über die Kofferstapel gebreitet waren. Ein gelb-schwarzer Bus sammelte Techniker ein, die, eingemummt in triefendes Ölzeug und mit Ohrenschützern bewehrt, angetrabt kamen. Als mir bewusst wurde, dass ich gekniffen hatte, als ich schließlich meinen Blick doch wieder zurückwandte zu dieser Frau, hatte sich die Inderin bereits abgewandt. Das Spiel des Augenblicks war vorbei. Aber auf ihrem Gesicht war jetzt der Anflug eines Lächelns. Das Lächeln des Siegers.

3

Der korpulente Inder an ihrer Seite hatte sich erhoben. Er faltete endgültig seine Zeitung zusammen und verstaute sie in seiner Tasche. Sie ergriff seine Hand, zog sie zu sich heran, blickte auf seine Uhr. Es war eine Geste der Vertrautheit. Ich hätte ihr eigentlich einen sympathischeren Mann gegönnt. Sie stand auf, kreuzte meinen Weg, nahm mich weiter nicht mehr zur Kenntnis. Ein schweres, herbes Parfum wehte mich an wie der Hauch fremder, exotischer Blüten. Dann verschwand sie mit diesem Mann in dem Tunnel, der mit leichtem Gefälle hinunterführte zur Maschine.

Im Gedränge vor dem Flugzeugeingang holte ich sie ein, stand dicht hinter ihr, berührte sie fast, betrachtete den schmalen Nacken. Zwei zarte schwarze Locken kräuselten sich über der Kontur eines Wirbels. Die Haut hatte einen zarten Ton nach Oliv. Das Schloss des Silberreifens war massiv und fein ziseliert. Und dieser herbe Duft prägte sich mir ein wie für alle Zeiten.

Der Inder warf seine schwere Tasche auf einen Sitz der ersten Klasse gleich neben dem Eingang. Die Frau stand unschlüssig neben ihm. Ich drängte mich vorbei, ein flüchtiger Blick, doch noch ein Lächeln auf beiden Seiten. Ich wurde weitergeschoben in das große Compartment der Touristenklasse. Die Sitze waren alle besetzt bis zum Heck. Dort fand sich noch ein Innenplatz. Ich rollte meinen schwarzen Trenchcoat zusammen, verstaute ihn in der oberen Ablage, zwängte mich in die Mitte. Mein Koffer war im Weg, raubte mir unter dem Sitz jede Beinfreiheit. Für die paar Layouts war er absolut überdimensioniert. Aber im großen Fach steckten Schlafanzug, Rasierzeug, frisches Hemd, Wäsche und der übliche Kram. Ich hatte bereits um 21 Uhr 25 den Rückflug gebucht, auf der ›LH-174‹. Es war die allerletzte Maschine. Aber ich hatte schon zu oft erlebt, dass diese enervierenden Diskussionen um Schriftgrößen und Farbandrucke bis nach Mitternacht gingen. Ich kannte den Laden mit seinem halben Dutzend unentbehrlicher Wichtigtuer. Außerdem war Vorsicht in dieser Richtung nicht nur eine Frage schlechter Erfahrungen, sondern auch eine der Fantasie.

Nach dem Start wurde der Vorhang zu der privilegierten ersten Klasse zugezogen. Aber ich hatte ohnehin nicht damit gerechnet, diese Frau noch einmal wiederzusehen. Weder während des Flugs – ich saß ja weitab im Heck – noch bei der Ankunft in Frankfurt. Die Maschine parkte auf einer Außenposition. Als ich den Ausstieg endlich erreichte, fuhr der erste Bus mit Passagieren bereits ab und verschwand im Dunst. Vielleicht war dieser beginnende Nebel der Grund unserer Verspätung und des elend langen Kreisens im Anflug auf Frankfurt.

Die Türen zum Untergeschoss in diesem tunnelartig überbauten Eingang zum Terminal ›A‹ öffneten sich automatisch, als ich den zweiten Bus als einer der ersten verließ. Aber die Passagiere, die knapp drei Minuten vor uns abtransportiert worden waren, hatten sich offenbar längst in alle Richtungen verstreut. Von dem indischen Paar jedenfalls fehlte jede Spur.

Direkt vor mir führte die Treppe hinunter, am Gepäckband vorbei zum Ausgang, zum Taxistand. Warum ich dann doch den anderen Weg nach oben wählte, der links von mir hinauf in die Abflughalle und zu den Anschlussflügen führte, ist heute nicht mehr schwer zu erraten. Damals wirkte es auf mich wie eine Laune. Ich hatte ja Zeit. Und oben gab es Restaurants. Der Lufthansasnack aus der Plastiktüte ist nicht mein Fall. Es war bereits Mittag, und die Mengen an Kaffee, mit denen ich im Konferenzraum der Oberrader Pharmafabrik in den nächsten Stunden überschwemmt werden würde, verlangten eine solide Grundlage. Das Restaurant im Inlandbereich gegenüber den Gates ›A-21‹ bis ›A-25‹ war brechend voll. Die Wartenden mit ihren Gepäckkarren blockierten bereits den Durchgang zu den Flugsteigen. Das Gedränge nahm auch nicht ab auf meinem Weg zur Abflughalle ›B‹. Dort wurde es lediglich etwas internationaler. Das Restaurant war hier ebenso überfüllt wie die Warteräume. Jeder Platz war besetzt. Die Leute hockten schon auf ihren Koffern.

Ich schob mich etwas ziellos durch das Gewühl. Im Untergeschoss gab es weitere Restaurants, wie ich mich erinnerte. Ein Italiener am ›Treffpunkt‹, ein Stockwerk tiefer Hessisches und Chinesisches in trauter Nachbarschaft. Und auch in Oberrad fand sich eine Kneipe. Zwei Blocks von der Pharmafabrik entfernt. Aber um mich definitiv zu entscheiden, war mein Hunger noch nicht ausgeprägt genug. ›Dr. Müllers Sexshop‹ war ebenso leer wie die Schmuck- und Kameraläden. Die wartenden Massen hatten im Augenblick offenbar andere Probleme. Eine Art lähmende Gereiztheit lag über der Menge, eine aggressive Unschlüssigkeit.

Natürlich liefen mir die beiden Inder noch einmal über den Weg, mitten im dichtesten Gedränge. Er schob einen beladenen Gepäckkarren vor sich her und klammerte sich an den Griff seiner prallen Aktentasche, die er auf dem obersten Koffer abgestellt hatte. Was sich mir einprägte, war diese dunkle, schwarz behaarte Hand mit einem großen Ring.

Sie folgte dicht hinter ihm, hielt sich gewissermaßen in seinem Schatten, unauffällig, leicht zu übersehen. Der Koloss bahnte ihr den Weg durch die Menge wie ein Eisbrecher. Sie hielt den Blick gesenkt, hob ihn erst, als sie fast schon an mir vorüber war. Aber dann erkannte sie mich wohl, und für Bruchteile einer Sekunde lächelten wir uns wieder verständnisvoll an. ›So ein Zufall …!‹ mochte das heißen. ›Ausgerechnet hier im schlimmsten Gewühl muss man sich wiedertreffen …!‹

Ich war stehen geblieben, schaute ihr nach, sah noch, wie die beiden den Schalter der ›AIR INDIA‹ ansteuerten, vor dem eine Gruppe von Passagieren, Europäer und Inder bunt gemischt, ergeben wartete. Dann schob sich ein Trupp amerikanischer Soldaten dazwischen, frisch gebügelte Uniformen, olivgrüne Seesäcke geschultert, eiligst und mit gehetztem Blick. Ich drängte mich hinaus aus diesem Chaos, fuhr mit der Rolltreppe ein Stockwerk tiefer. Kaltfeuchter Dunst wirbelte mir an den Schiebetüren entgegen, die ins Freie führten. Ich bestieg das nächstbeste Taxi. »Oberrad, Wasserhofstraße.«

Der Fahrer wirkte mürrisch. Zugegeben, Frankfurt Innenstadt, Wiesbaden oder Mainz hätten mehr gebracht als Oberrad.

Als wir an den Einfahrten zum Tiefgaragenlabyrinth vorbei und aus dem Untergeschoss heraus ins Freie kamen, stülpte sich grauweißer Nebel über uns wie eine Glocke. Was für ein Land. Vielleicht ist diese hektische Geschäftigkeit der einzige Ausweg, ein Klima mit sieben Monaten Winter einigermaßen zu ertragen.

Wir steckten im Stau. Vielleicht Auffahrunfälle auf der nahen Autobahn. Und alle Einfahrten blockiert. Man sah ja nur wenige Meter weit in diesem Nebel. Aber so weit man sehen konnte, stand der Verkehr. Sehr weit waren wir noch nicht gekommen. Wir hingen mitten in einem Rondell, das dreispurig blockiert war. ›Kapitän-Lehmann-Kreisel‹ las ich auf einem Straßenschild, und hinter einem Tor waren Umrisse von Lagerhallen oder Hangars zu erkennen. Also zweifellos immer noch Flughafengelände. »Hier, zehn Mark. Ich steige aus!«

Der Taxifahrer wirkte verblüfft. »Ich denke, Sie wollen nach Oberrad?!«

»Ich laufe! Geben Sie mir eine Quittung.«

Er schrieb sie aus und ließ sich Zeit. Auf dem Taxameter standen erst fünf zwanzig. Er hatte keinen Grund, unwirsch zu sein. Der Stau war sein Risiko. Wie ich nach Oberrad kam, meines. Zugverbindungen gab es schließlich auch. Ich hatte noch anderthalb Stunden Zeit. Und der Bahnhof war im Tiefparterre des Flughafens. Irgendeine Linie würde ja wohl nach Oberrad führen.

Ich quälte mich aus dem Wagen, schlüpfte draußen in den Mantel, den ich bisher über dem Arm getragen hatte, und nahm meinen Koffer auf mit ›Reductan-Depot‹-Werbung, Layouts und Rasierzeug und einem Fläschchen mit Valium, ohne das man in dieser Branche kein Auge zutun kann, ohne von Terminalpträumen hochzuschrecken.

Dann stand ich erst mal im Nebel, die Luft war zum Schneiden, feucht und beißend, dichter Smog. Abgase der Industrie, schweflig, sauer, die Raffinerien am Main verpesteten die Gegend, Hunderte von Autos saßen fest. Und ich versuchte mich zu orientieren, lief schließlich los, zurück zum Flughafengebäude. Und auf diesem Weg, vorbei an dieser Schlange wartender Wagen, an ölig schimmernden Pfützen, an den kahlen, so unendlich krank wirkenden Bäumen, die man in diese Unwirtlichkeit gepflanzt hatte, als kleine Geste guten Willens, eingehüllt in dieses schwärzlich graue Nirgendwo, aus dem unvermittelt Menschen auftauchten, die mit eingezogenen Köpfen vorüberhasteten, wo plötzlich und ganz überraschend Betonfassaden vor mir hochragten, dazwischen Wegschilder, Absperrungen, Überwege und Zebrastreifen, wo man überall und wie mit Blindheit geschlagen auf Ordnung und Fortschritt trifft und auf sonst nichts – auf diesem Weg, der nur wenige Minuten dauerte und der mir unendlich lang erschien, wurde mir einiges schlagartig klar.

Ich bekam eine Witterung dafür, was sonst noch sein könnte. Und das war mit einem Mal so reich an Ausblick und Hoffnung, das hatte so viel Reales, Überzeugendes für sich, dass mir schwindelte vor diesem schlagartig aufbrechenden Gefühl an unermesslicher Freiheit.

4

»Was kostet ein Flug nach Indien?«

Das kleine Häuflein Unentwegter, das immer noch den Counter der ›AIR INDIA‹ umlagerte, hatte mir freundlich Platz gemacht, als ich an den Schalter trat.

Die gesamte Abflugebene war immer noch erfüllt von dieser aufgeregten Bienenstockhektik, die ich noch nicht deuten konnte.

»Wohin, bitte?« Die Groundhostess war, wie man hörte, aus dem Hessischen und hatte nichts Exotisches an sich.

»Indien.« Ich hatte mich doch klar ausgedrückt.

»Ja, schon, nur … Delhi? Bombay?« Sie schaute mich etwas verzweifelt an. Einem ernsthaften Interessenten mussten die gewaltigen Entfernungen und die damit verbundenen Tarifdifferenzen auf diesem Subkontinent doch geläufig sein.

»Bombay!« Ich wusste vage, dass es an der Westküste lag, also am Meer. Das genügte als schöne Idee. »Hin und zurück?«, fragte das Mädchen und blätterte dabei in ihren Unterlagen, ohne mich anzusehen. Hin und zurück? Was hatte ich eigentlich vor? War das eine plötzliche Laune? Eine Krise, ausgelöst durch diesen Nebel, inspiriert durch diese schöne Frau, die ich höchstwahrscheinlich niemals wiedersehen würde? Ein Aussteiger mit einigermaßen ernst zu nehmenden Motiven nimmt konsequenterweise ein ›One-Way-Ticket‹ – ein Flug ohne Wiederkehr.

Ich war weder Aussteiger noch ernst zu nehmen, noch konsequent. »Hin und zurück, natürlich.« Natürlich. Ihr kurzer Blick signalisierte Verständnis.

»Frankfurt-Bombay, hin und zurück, Economy kostet 4.679,- und in der ersten Klasse 7.712,- ›full-fare‹, also Normaltarif. Wir haben auch einen Holiday-PAX-Tarif: 1.572,-.«

»Ja, danke, das war's eigentlich schon.« Ich wandte mich zum Gehen. »Ach, ja …!« Ich stoppte, und das Mädchen blickte noch einmal auf. »Wann geht Ihre Maschine?«

»Heute um achtzehn null fünf. Samstag und Montag um zwoundzwanzig fünfzehn.«

Das klang präzis, ich nickte ihr zu und ging. Ein bärtiger junger Mann, der in der Gruppe der Wartenden stand und mein Gespräch mit der Dame am Counter mit angehört hatte, sprach mich leise an: »Sie wollen nach Indien?«

»Ja, ich glaube schon«, sagte ich ebenso leise nach einer kurzen, nachdenklichen Pause. Er nahm mich am Arm und ließ sein Gepäck, einen Koffer mit aufgeschnalltem Schlafsack, in der Obhut seiner Gefährtin. Die hockte, begraben unter einem verwaschenen Poncho, den sie über einem bodenlangen, bunten Kaschmirkleid trug, auf einer Art Seesack und bürstete sich die hennagefärbten, schulterlangen Haare. Neugierig schaute sie uns nach.

Der bärtige junge Mann kramte in einer der Taschen seiner grünen Armeewindjacke, die offensichtlich schon zahlreiche Feldzüge hinter sich hatte.

Er brachte einen zusammengefalteten Zettel zum Vorschein. »Hier, eine Adresse!«

»In Indien?«

»Nein. Ein Reisebüro. Billiger bekommen Sie ein Ticket nach Bombay nirgends. Die haben ein Gruppenarrangement, verstehen Sie? Aber so etwas erfahren Sie nicht hier am Counter. Die können Ihnen nur ›full-fare‹ anbieten. Sicher wieder mal so eine Vorschrift der Lufthansa. Die kämpfen um ihr Preismonopol. Das nennen die ›Freie Marktwirtschaft‹!« Er lachte hämisch und hielt mir den Zettel hin. »Müssen Sie sich abschreiben. Der Laden ist hier in Frankfurt.«

»Und was kostet das Ticket dort?«

»Unter neunhundert Mark!« Er holte es aus einer anderen Tasche. Es war ein reguläres Ticket, allerdings weniger oft gefaltet und abgegriffen als der Zettel mit der Adresse. »Keine Sorge. Alles ganz legal«, versicherte er mir noch.

Immerhin hatte ich bereits Gleichgesinnte, die mir ein normales Linienticket nicht zutrauten. Von Frankfurt kenne ich eigentlich nur die Stationen, die ich bei Kundenbesuchen anzulaufen habe. Der Adresse nach zu schließen, war dieser Reisebüroladen irgendwo im Westend zu finden. Das lag wirklich nicht auf meinem Weg und hätte Initiative erfordert. Spontane Absprünge mit Hindernissen funktionieren nicht. Da kriegt man sich wieder ein, scheut zurück, bleibt, wo man ist, und fällt wieder in den alten Trott.

»Herzlichen Dank«, sagte ich und gab dem freundlichen Menschen seinen Geheimtipp zurück. »Das ist bei mir im Augenblick nicht sehr aktuell. Es war eigentlich …« Ja, was war es denn eigentlich? »Na ja, so eine Frage … Mehr so eine Idee …« Ich lachte etwas verlegen, aber der andere blieb ernst. »Jaja, ich verstehe Sie schon …!«

Wieso? Wieso versteht der mich? Nichts verstand er. Nichts. Keine Ahnung hatte der. Ein freier, junger Mensch, der tun und lassen konnte, was er wollte. Heute nach Bombay, morgen nach Katmandu. Eine Freundin hier mit hennarotem Haar, eine blonde Skandinavierin auf Ibiza und ein rehäugiges Geschöpf auf Ceylon.

»Wirklich sehr freundlich von Ihnen. Danke.« Ich wandte mich zum Gehen.

Er steckte den Zettel wieder in eine seiner zahllosen Taschen und winkte mir freundlich nach.

Ich war unruhig geworden. Neid und Missgunst hatten mich aggressiv gemacht. Auf seine Jugend, seine Ungebundenheit, seine absolute Freiheit.

Dieser Typ hatte nicht um 14 Uhr einen Termin in Oberrad wegen schwachsinniger Apothekenaufsteller für ein neues Schlankheitsdragee, welches eigentlich verboten gehörte. Der hatte sich nicht mit meinen Skrupeln, meinem Überdruss, meinen Depressionen, meinem Alter herumzuschlagen. Der konnte leicht freundlich sein zu so einem vergreisten, krisengeplagten Endvierziger wie mir. Der konnte mir das alternative Leben und das Aussteigen frohen Herzens gönnen. Der steckte ja nicht in einem Geflecht von Verpflichtungen, wo eine Flucht nur in Gedanken und in der unverbindlichen Frage ›Was kostet ein Flug nach Indien?‹ erlaubt war. Das war denn auch eigentlich schon alles, was ich mir an ›Ausbruch aus der bürgerlichen Welt‹ herausnehmen durfte.

Es ging auf eins. Ich musste mich beeilen. Die Straßen waren vermutlich immer noch dicht. Der Nebel klebte vor den riesigen Fenstern der Abflughalle wie ein grauer Schleier. Die Scheiben waren wie mit Kalk überstrichen. Und ich schwebte nun schon zum zweiten Mal auf der Rolltreppe nach unten. Und diesmal endgültig.

Der Weg zum Bahnhof führte an Boutiquen vorbei, an Banken und einem Supermarkt, an den bereits erwähnten Restaurants und an zwei Reisebüros. Ich fragte aus Neugierde.

Das erste führte keine speziellen Gruppenarrangements nach Indien. Zumindest nicht ohne Gruppe. Es täte ihnen sehr leid.

Dass ich es im zweiten mit ungeahnter Hartnäckigkeit noch einmal versuchte und damit hineinschlitterte in diese vermeidbare Katastrophe, ist mir heute nicht mehr so rätselhaft, wie es mir damals war. »Wann wollen Sie fliegen?«, fragte eine dunkelhaarige, sehr winzige, sehr charmante Person mit amerikanischem Akzent. »Um achtzehn null fünf!«

Sie sah mich einen Augenblick ungläubig an. »Heute?«

»Ja, heute …«

Sie nickte, wurde ernst, blätterte in einem Katalog, dann beriet sie sich mit einem Kollegen, der im Hintergrund einen eigenen Schreibtisch besaß. Der wühlte in seiner Kartei, nachdem er kurz und prüfend zu mir herübergesehen hatte.

Die junge Amerikanerin befragte das Terminal eines Computers. Das dauerte. Immer wieder tippte sie einen Zahlencode ein, um dann das Resultat auf dem Bildschirm wieder kopfschüttelnd zu löschen. Schließlich telefonierte sie, wandte mir dabei den Rücken zu. Der Lärm in diesem Raum, Gespräche, Telefonate, Maschinen und Klimaanlage, war zu laut, um zu verstehen, was und mit wem sie verhandelte. Nur irgendwann sah sie sich kurz zu mir um und nickte mir aufmunternd zu.

»Ja«, sagte sie schließlich und trat lächelnd vor mich hin, »es ist okay. Es ist noch Platz in der Maschine.« Neben ihren Mundwinkeln zeichneten sich Grübchen ab.

5

Ich überlegte angestrengt, seit wann ich aufgehört hatte, vernünftig zu reagieren. In diesem Augenblick hätte ich ihr für ihre freundliche Bemühung danken, mich verabschieden und ganz schnell gehen sollen. Schließlich war ich in Eile. Die Zugverbindung nach Oberrad war ungewiss, und es war dreizehn Uhr zwölf. Der Fall fing an, absurd zu werden. Ich erkannte das ganz klar, war aber bereits nicht mehr in der Lage, es zu ändern. Klinisch betrachtet, hatte das Ganze etwas von einem schizophrenen Schub bei klarem Bewusstsein. Man sieht sich selbst agieren, ist durchaus in der Lage, das eigene Verhalten kritisch zu werten, jedoch ohne die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen.

Bis zu diesem Tag war auf meine Reaktionen ja durchaus Verlass. Ich hatte auch, in all den Jahren, einen Instinkt für drohendes Unheil entwickelt und eine Technik, es zu vermeiden.

Dass diesmal beides versagte, war offensichtlich einer mir bis dahin unbekannten, plötzlich aufbrechenden Lust am Risiko zuzuschreiben: irgendwann einmal ins Ungewisse springen. Und dann gespannt beobachten, was passiert.

Wenig passierte zunächst. Alles nahm seinen so erschreckend normalen Lauf.

»Sie haben Ihren Pass dabei?«, fragte mich die Amerikanerin und hielt mir ihre Hand erwartungsvoll entgegen.

»Natürlich. Sofort.« Er steckte wie üblich im Deckelfach meines Aktenkoffers. Und ich registrierte deutlich die Furcht, ihn ausgerechnet hier und heute nicht zu finden, spürte die Erleichterung, als ich ihn der charmanten Person überreichen konnte, und hätte mir vieles erspart, wenn ich ihn gerade an diesem Tag zu Hause vergessen hätte.

»Herr Steffen Schwartz …« las sie ab und übertrug den Namen auf ein leeres Ticketformular. »Ja. Mit ›tz‹.«

»Ich sehe es.« Und dann lachte sie. »Verzeihung, aber ich stamme aus Brooklyn, aus Williamsburg. Und in unserem Haus hießen alle Schwarz, mit ›tz‹ und auch ohne, aber alle hießen ›Schwarz‹ und waren nicht verwandt miteinander. Nur wir, wir hießen ›Bloom‹. Ich fand das komisch, damals. Entschuldigung!« Es war ihr offenbar peinlich, einem Kunden eine nur mäßig groteske Kindergeschichte aus Brooklyn anvertraut zu haben.

»Es ist sehr komisch!« pflichtete ich ihr bei. Nicht, weil ich es wirklich komisch fand, sondern weil ich sie wieder zum Lächeln bringen wollte. »Gibt es den Namen ›Schwartz‹ oder ›Schwarz‹ in New York so häufig?«

»Waren Sie nie dort?«, fragte sie dagegen.

»O doch. Viele Male. Aber mir ist das nie aufgefallen.«

»Dann haben Sie im falschen Viertel gewohnt. Oder nie ins Telefonbuch gesehen.« Na endlich: Sie lächelte wieder, bis sich die Grübchen bildeten. Sie merkte an meinem Blick, wie sehr mich das irritierte, wurde wieder ernst, nagte an ihrer Unterlippe, sah mich nochmals kurz und ein wenig tadelnd an. »Augenblick, bitte. Ja?« Sie nahm das Formular, ging zu einem Schreibtisch und füllte es dort im Stehen und mit dem Rücken zu mir ungestört und in Ruhe aus.

Es wäre jetzt ein guter und vor allem günstiger Augenblick gewesen, diskret zu verschwinden. Das Ende einer amüsanten Episode. Um die Zeit totzuschlagen. Mitten an einem wichtigen Arbeitstag. Aber ich blieb. Denn es war bereits kein Spiel mehr und keine Episode. Außerdem, einen Flug zu buchen, das war Routinesache in meinem Beruf. Ein- bis zweimal wöchentlich Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf. Zwei- bis dreimal im Jahr USA, Südamerika oder Asien, das war schon wesentlich seltener. Zweimal stand in den letzten Jahren Istanbul auf dem Programm, einmal Singapore über Bahrain, drei- oder viermal Kanarische Inseln oder die Balearen. Das war schon alles und eigentlich sehr wenig. Für den Duft der weiten Welt warben andere, wesentlich größere und prominentere Agenturen. »Die Rechnung, bitte.«

Ich feilschte nicht um den Preis. Er lag wesentlich höher als der Geheimtipp des bärtigen jungen Mannes. Aber das waren wohl andere Gruppen, die dort im Westend bedient wurden.

Die Differenz zum offiziellen IATA-Preis war ich bereit, in Indien irgendwann außerplanmäßig auf den Putz zu hauen. Als eine Form privater Entwicklungshilfe, wenn man so will.

Man akzeptierte eine meiner Kreditkarten ohne Vorbehalt und Kontrollrückruf. Bis der Beleg auf dem Tisch meiner Buchhaltung landete, würde ich längst wieder im Kreise meiner Mitarbeiter sein. Das Ende einer Dienstreise war bereits abzusehen. Ich verhielt mich so, als hätte ich bereits einen Plan und das Ganze sei Job.

»Hier, bitte: Ihr Ticket.«

Die Grübchen zeichneten sich wieder ab bei Miss Bloom. Wollte ich wirklich fliegen, immer noch fliegen, gab es denn sonst keine andere fixe Idee? Miss Bloom, zum Beispiel, im Frankfurter Hof zum Dinner ausführen. Sie war reizend und zierlich und hatte so ein bezauberndes Lächeln. Und mit dem Gegenwert eines Bombaytickets ließ sich auch hierzulande eine Menge dummes Zeug unternehmen, was einem Mann in meinem Alter eigentlich zustand.

Ich unternahm nichts dergleichen. Die Dinge gingen ihren Gang. Geradezu zwangsläufig. So, wie die Sache begonnen hatte, so geschäftlich nüchtern lief sie jetzt weiter.

Ich machte Miss Bloom keine netten Komplimente, fragte sie nicht, wie lange schon und warum sie hier in Deutschland sei und wo zum Teufel sie so gut unsere Sprache gelernt haben könnte. Aber vielleicht war unsere Sprache auch ihre Sprache, die Sprache der Blooms und Schwarzs und Schwartzens. Hier und in Williamsburg oder wo auch immer.

6

»Mister Schwartz, bitte Ihr Gepäck.«

»Ich habe keines. Nur hier, diesen Aktenkoffer.«

Die junge Dame am Counter der ›AIR INDIA‹ akzeptierte das als durchaus denkbare Marotte eines Geschäftsmannes mit meinem Äußeren: dunkelblauer Anzug mit Nadelstreifen und Weste, schwarzer Burberrys-Trenchcoat, gedeckte Krawatte. Wenn man mit Kreativität und Seifenblasen handelt, kann man nicht seriös genug auftreten. Aber ohne Gepäck nach Indien, dabei hätte sie wenigstens aufblicken können. Eine kurze, beiläufige Reaktion hätte schon genügt.

Sie war auch nicht erstaunt, dass ich knapp zwanzig Minuten nach unserem ersten Gespräch wieder bei ihr erschien. Mit dem Spezialarrangement eines seriösen Reisebüros. »Raucher oder Nichtraucher?«

»Nichtraucher, bitte.«

Sie studierte angestrengt den Grundriss der Maschine auf der Suche nach einem adäquaten Platz. »Wenn Sie einen Innenplatz finden könnten, auf dem man die Beine ausstrecken kann …« Entschuldigende Geste für meine Länge. »Wir fliegen ja wohl die ganze Nacht.«

Statt einer Antwort erhielt ich ein verständnisvolles Nicken. »Ankunft Delhi ist morgen früh 6 Uhr 45 Ortszeit. Weiterflug Bombay 7 Uhr 40, Ankunft dort 9 Uhr 30. Legen Sie Wert auf die Filmvorführung an Bord?«

»Kommt darauf an, was läuft.«

»Ich glaube: ›Superman VII‹.«

»Muss ich nicht sehen. Danke.«

Sie nickte und klebte die Sitznummer aus dem Grundriss auf eine grüne Bordkarte. Ich hatte plötzlich den Verdacht, beobachtet zu werden.

Ich wandte mich um, erkannte den bärtigen jungen Mann mit seiner hennaroten Begleiterin in der wartenden Menge. Er lachte mich an und hob wieder leicht die Hand zu einem flüchtigen Gruß. Aber die Irritation kam wohl von der anderen Seite. Dort stand die Inderin mit den wunderschönen Augen. »Hallo!« Es war, als wenn alte Bekannte sich treffen. »Hallo!«

Ich weiß nicht, wie lange sie schon neben mir stand. Als ich kam, hatte ich sie nicht bemerkt. Es war mir peinlich, dass sie die Startvorbereitungen zu meinem Aussteigertrip mitbekommen haben könnte. Mit Bubenstreichen schindet man bei erwachsenen Frauen nur selten Eindruck.

»Ach ja, Verzeihung. Ihre Bordkarten …« Das Mädchen am Counter meinte nicht mich. Es hatte die Inderin bemerkt und reichte ihr zwei vorbereitete Bordkarten. ›First class‹: Sie waren rot. Die Inderin dankte mit einem leichten Nicken, wieder ein kurzes Lächeln in meine Richtung, dann verschwand sie im Gedränge.

Meine Bordkarte war grün. »Flugsteig ›B-43‹. Der Flug wird frühestens um 16 Uhr aufgerufen. Im Augenblick haben wir noch einen Delay.«

»Delay? Verspätung? Wie lange?«

»Keine Ahnung. Wegen des Nebels. Seit heute Morgen kam keine Maschine mehr herein. Auch die Gegenmaschine von Bombay nach Paris steht noch aus. Die sollte um 12 Uhr 35 hier sein.« Nebel! Eine höchst simple Erklärung für das chaotische Gewimmel hier in der Halle. Dass unsere Maschine aus München tatsächlich gelandet war, musste ein programmwidriger Zufall sein. Die meisten anderen Flüge waren ausgefallen oder umgeleitet worden. Ich hatte diese schwarzgraue Glocke bisher als persönlichen Affront gegen meinen augenblicklichen Seelenzustand betrachtet, weniger als allgemeine Katastrophe der Verkehrsluftfahrt, die sich jetzt mit den Chiffren ›delayed‹ oder ›annulliert‹ hinter sämtlichen Abflügen an der großen Anzeigetafel niederschlug.

Für den Flug ›AI-128‹ nach Delhi und Bombay waren im Anschluss an die planmäßige Abflugzeit achtzehn null fünf bereits vorsorglich die gelben Ziffern einer möglichen Verspätung bis zwanzig null fünf erschienen. Bei dieser überreichlichen Bedenkzeit konnte keine Rede mehr sein von einem spontanen Entschluss. Ich schien auch langsam wieder zur Vernunft zu kommen. Falls sich der Stau aufgelöst hatte, konnte ich in fünfzehn Minuten in Oberrad sein, immer noch pünktlich zum vereinbarten Termin. Und wenn alles glatt lief, war die verspätete Maschine nach Bombay trotzdem noch zu erreichen. Für den Fall, dass diese Idee bis dahin noch aktuell sein sollte. Zur eigenen Standortbestimmung war diese Episode möglicherweise wichtig gewesen und die vermutlich anfallenden Stornogebühren bei der Rückgabe des Indientickets als Lehrgeld eine gute Investition.

Ich machte mich also zum zweiten Mal auf den Weg zum Taxistand in der unteren Ankunftsebene. Da stand sie, diese Inderin in ihrem türkisfarbenen Sari, vor der Vitrine eines Kameraladens, und ich war eitel genug anzunehmen, dass sie auf mich gewartet hatte.

Es sollte wohl wie zufällig wirken. Aber als wir uns dann gegenüberstanden, begann sie ihre Konversation mit einer sehr direkten Frage:

»Sie fliegen nach Bombay? Geschäftlich?«

Ihr Deutsch war einwandfrei und der leichte Akzent unbedeutend. Das war erstaunlich und traf mich unerwartet. Aber andererseits war ich nicht in der Lage, auf ihre direkte Frage eine ehrliche und vernünftige Antwort zu geben.

Vielleicht deutete sie mein Zögern als Verblüffung, als Schüchternheit oder Geheimnistuerei. »Sie müssen es mir nicht sagen. Wirklich nicht!« Sie lachte ganz offen. Und als wir uns beide in Bewegung setzten, als wir so langsam und ziellos weiterschlenderten, ging sie wie selbstverständlich neben mir her. Nur ihre schmalen Hände spielten eine Kleinigkeit zu nervös mit den beiden roten Bordkarten, und hin und wieder fuhr sie sich durch das scheinbar so windzerzauste Haar.

»Ich habe mich nur gewundert, dass Sie auch nach Indien fliegen«, setzte sie ihre Befragung nach einigen Schritten sehr indirekt fort.

Und ohne Gepäck, meinte sie vermutlich. Ich fürchte, sie hatte auch das bemerkt.

Also ehrlich sein? Einfach auspacken? Um Rat fragen, Informationen erbitten über Land und Leute, über Städte und Hotels und Sehenswürdigkeiten?

»Das Ganze war …« Ich schwieg schon wieder. Was war es denn wirklich? Eine Schnapsidee? Ein impulsiver Entschluss? Sie war stehen geblieben und sah mich erwartungsvoll an. »Ich habe ein paar Tage Zeit«, begann ich von Neuem. »Und ich kenne Indien noch nicht.« Aus naheliegenden Gründen fiel mir keine vernünftigere Erklärung ein.

»Und da fliegen Sie einfach nach Bombay?« Sie fand das zwar erstaunlich, aber keineswegs absurd. Der Ton, in dem sie das sagte, brachte sogar eine Spur Anerkennung zum Ausdruck.

»Ja, ich fliege einfach so nach Bombay. Das ist alles!« Und ich stellte fest, dass ich von Satz zu Satz, von Minute zu Minute meine eben noch reellen Chancen, von dieser Fluchtidee wieder abzuspringen, mehr verbaute, dass ich mir den Abschied von diesem unvernünftigen Abenteuer immer schwerer machte, mir den Rückzug abzuschneiden begann, noch bevor ich überhaupt auf dem Weg war.

»Hören Sie! Fliegen Sie nicht nach Bombay!« Die Inderin war impulsiv einen Schritt näher getreten, und ihre Stimme bekam etwas eindringlich Beschwörendes. »Bombay ist eine schreckliche Stadt. Glauben Sie mir das! Wenn Sie Indien erleben wollen, dann gehen Sie nicht nach Bombay. Unser Land ist groß und wunderschön. Aber Bombay ist nicht gut!«

Sie wartete vergeblich auf irgendeine Reaktion von meiner Seite. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich auf diesen etwas eigenartigen Appell antworten sollte.

»Wie sind Sie auf Bombay gekommen?«, wollte sie wissen. »Weil dort früher diese obskuren Sekten ihr Unwesen trieben? Oder weshalb?«

»Die Maschine fliegt dorthin. Das war der Grund.«

»Die Maschine fliegt auch nach Delhi. Steigen Sie dort aus. Das rote Fort ist sehenswert, die große Moschee, der Lakshmi-Narain-Tempel. Und die unzähligen Museen. Fahren Sie nach Amritsar zum Goldenen Tempel der Sikhs. Besuchen Sie Jaipur, die rosafarbene Stadt, den Palast von Udaipur, er liegt auf einer Insel und ist heute ein Hotel. Und vergessen Sie nicht in Agra das Taj Mahal …« Sie schwieg für einen Augenblick, zähmte ihre Begeisterung. Meine Skepsis schien sich ihr mitzuteilen. Ich hatte wirklich nicht vor, eine Sightseeingtour zu machen, die Baudenkmäler einer großen Vergangenheit abzuklappern und im Reiseführer als erledigt abzuhaken.

»Oder Sie fahren den Ganges hinauf in die Täler des Himalaja«, fuhr sie fort und änderte ihr Angebot, als könnte sie Gedanken lesen. »Dort oben in Rishikesh und Hardvar ist der Glaube noch lebendig wie vor tausend Jahren. Auch unten in Varanasi, dem alten Benares.«

Ich schwieg immer noch. Sie hatte eine angenehme Stimme. Und irgendetwas faszinierte mich an dieser Frau. Ihre Persönlichkeit war auf eigenartige Weise unfassbar, anziehend und schwer zu durchschauen. Auch wenn die Dinge, die sie anpries, mich im Augenblick nicht sonderlich interessierten, wusste ich doch, dass es für mich in Zukunft schwer sein würde, in diesem tristen Winterland weiterhin meinen ebenso profitablen wie letzten Endes sinnlosen Geschäften nachzugehen.

»Sie sagen, Sie wollen Indien kennenlernen. Aber Indien ist ein eigener und sehr ferner Planet. Selbst wenn Sie ein Leben lang durch dieses Land reisen würden, Sie hätten nur einen oberflächlichen Eindruck gewonnen und kaum eine Erfahrung gemacht, die Sie wirklich begreifen könnten.«

Das klang nicht sehr ermunternd. Aber sie hatte ja recht, ich war auf der Flucht, nicht auf der Suche. »Um in Goa am Strand in der Sonne zu liegen, dafür ist Indien zu kostbar!« Und leise, so, als würden andere mithören in diesem hin- und herziehenden Menschengewühl der Wartehalle ›B‹ und uns belauschen, fügte sie noch hinzu: »Und es wäre auch zu schade um Ihre Zeit. Manchmal genügt es, sich einzuschließen, sich abzuschirmen, und die Antworten auf alle Fragen kommen von allein. Sie verstehen, was ich meine?« Nein. Ich verstand nichts. Aber ich begann Zusammenhänge zu ahnen und nickte. »Wollen Sie jetzt immer noch fliegen? Nach Indien?«

Diese Frage von ihr brachte mich wieder aus dem Takt. Was wollte sie? Spürte sie meine Entschlusslosigkeit?

»Ja. Ich glaube schon. Ich werde wohl fliegen.«

»Sie glauben schon … Sie werden fliegen …« Sie sah weg und schien nachzudenken. »Darf ich Sie auch etwas fragen?«, begann ich zögernd. Sie blickte mich abwartend an. »Natürlich!«

»Was haben Sie gegen Bombay? Leben Sie dort?«

Es schien, als wollte sie Zeit gewinnen. Sie feuchtete mit der Zungenspitze ihre Lippen an, gedankenverloren, in sich gekehrt. Dann sah sie sich um. Ein kurzer, sichernder Blick in die Runde. »Nein«, sagte sie schließlich. »Ich bin dort geboren, das ist alles, und ich kenne die Stadt. Bombay ist ein Monster. Es verschlingt jeden. Es ist die Hölle für Millionen. Sicher, es ist kein Problem, in diese Stadt hineinzugehen. Aber wenn Sie Bombay wieder verlassen, sind Sie nicht mehr derselbe.« Sie schwieg nach dieser sibyllinischen Andeutung und sah sich wieder um, als suche sie jemanden. Ich dachte schon, nun würde sie gehen, grußlos, einfach wieder in dieser Menge verschwinden, wie heute schon einige Male.

Aber dann wandte sie sich nochmals zu mir um. »Ich lebe in Delhi«, erklärte sie beiläufig. »New Delhi«, ergänzte sie, und es klang oberflächlich wie Konversation. »Ich arbeite dort als Dolmetscherin. Ich unterrichte auch. Meine Mutter war Deutsche.«

»Ach ja.« Mehr fiel mir zu diesem Geständnis nicht ein.

Sie lächelte wieder und fächelte mit den beiden Bordkarten vor ihrem Gesicht. »Wir sehen uns noch während des Flugs. Wie lange bleiben Sie in Indien?«

»Mein Ticket gilt einundzwanzig Tage.«

»Gut. Aber fliegen Sie nicht nach Bombay!«

7

Sie ging davon, grußlos, wie ich es erwartet hatte, drängte sich durch die Menschenmenge, verschwand schon nach wenigen Schritten aus meinem Blick. Und ich stand angelehnt an die Vitrine mit japanischen Kameras und fühlte mich ziemlich überflüssig und verlassen. Die Faszination, die diese Frau von fern vermittelt hatte, war plötzlich konkret geworden. Zu konkret, nach meinem Gefühl. Eine Reisebekanntschaft. Wir würden uns flüchtig sehen, beim Einsteigen in die Maschine, vielleicht in Delhi beim Zoll, beim Warten auf ein Taxi. Man winkt sich zu, man lächelt sich an und wünscht sich alles Gute. Das war es dann. Denn der Zufall und das große Glück, die beiden finden nur in sehr trivialen Romanen zusammen.

Bisher hatte ich diese Flucht, oder besser die Angst vor ihr, in hektischer Betriebsamkeit ertränkt. Ich war viel zu beschäftigt gewesen, um alle Konsequenzen in Gedanken durchzuspielen. Jetzt war es Zeit, den Nachlass zu regeln. Denn ohne Aktivitäten war die Wartezeit nicht durchzustehen. Es war zehn nach zwei, als ich in Oberrad anrief und mich mit dem Produktmanager für ›Reductan-Depot‹ verbinden ließ.

»Sie sitzen fest, was?«, fragte er sofort. »Ja, der Nebel.«

Er lachte kurz und trocken. »Das ist hier in Frankfurt ähnlich!« Er sprach sehr schnell, explodierte förmlich vor Energie. »Ich habe eben erfahren, unser Flughafen ist dicht. Bleiben Sie also, wo Sie sind! Wir werden den Termin verlegen, ich rufe Sie morgen wieder an. Ich muss das hier im Hause erst koordinieren.«

»Ich könnte Ihnen die Entwürfe und Layouts auch einfach zuschicken«, wandte ich ein. Aber der Vorschlag stieß auf keine Gegenliebe.

»Nein, lassen Sie mal. Wir hätten Sie gerne mit dabei. Es gibt da eine Menge zu diskutieren …« Diskutieren? Was kann man über ein nacktes Mädchen auf einem beigen Badetuch schon groß diskutieren.

»Morgen ist übrigens Samstag!« fiel mir gerade noch rechtzeitig ein. »Wir können also erst nächste Woche …«

Er unterbrach mich abrupt. »Aber ich bitte Sie! Wir rotieren hier mit dem Produkt rund um die Uhr. Wochenende gibt's vorläufig keines. Wir haben knallharte Termine. Die sind alle gebongt. Die Konkurrenz schläft nicht. Und wir haben allein auf dem Testmarkt eins Komma fünf Mio angepeilt. Sie sehen also, was da auf dem Spiel steht. Ich erreiche Sie doch morgen zu Hause, okay!?«

»Ich bin da nicht so sicher!«

»Mann Gottes, Schwartz! Hören Sie, lassen Sie uns nicht im Stich!« Er hängte ein mit irgend so einer Routinefloskel: »Wir sehen uns dann … Wir hören voneinander … Bis demnächst …!« Oder in dieser Art. Und ich merkte, wie ich bereits abgehoben hatte von diesem Level der dummdreisten Geschäftigkeit, wie mir dieser Jargon, dieses Erpressen, dieses Appellieren an Verpflichtungen, Umsatz und Marktanteile, die es zu erkämpfen und zu verteidigen galt, langsam zum Halse herauszuhängen begann. Diese Krämerseele hatte einen nicht geringen Anteil an meinem Entschluss, tatsächlich alles hinzuschmeißen. Es machte mir Freude, dass er mich in München vermutete, und ich stand hier, keine 15 Fahrminuten von ihm entfernt, mit den heiß begehrten Layouts im Koffer.

Und was heißt hier schon Verpflichtungen? Ingeborg, mein mir im Augenblick noch rechtlich angetrautes Weib, war zu einem Zweiwochenkurs in Hatha-Yoga nach Graubünden gefahren und ging auch sonst ihre eigenen Wege.

Sie dürfte kaum Einwände gegen meine Reise an die Quellen der Erleuchtung haben. Die Kinder waren in Südengland in entsprechenden Internaten untergebracht, oder besser, sie waren dorthin abgeschoben worden, und würden sich über Ansichtskarten aus Indien mehr freuen als über die leidigen Ermunterungsbriefe aus München. Meine drei festen Mitarbeiter hatten noch genügend Arbeit auf dem Tisch, der Laden lief auch ohne mich, und Geld war auf der Bank, Gehalt gab es per Dauerauftrag, und was nicht erledigt war, blieb eben mal drei Wochen liegen.

Oder wie lange? Was hatte ich wirklich vor? Als Unternehmer leistet man sich knappe drei Wochen Urlaub im Jahr mit schlechtem Gewissen und mit ständigem Telefonkontakt. In dieser Form wurde das auch von den Kunden akzeptiert. Längere Pausen waren nur im Falle eines akuten Infarkts vorgesehen. Aber drei Wochen, um einmal richtig auszusteigen, alles hinzuschmeißen und zu verschwinden, das war kleinkariert und lohnte den Aufwand nicht. Über die Gültigkeitsdauer meines ›Spezial-Gruppen-Tickets‹ ließe sich bei Gelegenheit noch diskutieren. Erst einmal weg von hier.

8

Das original hessische Filetsteak war ungenießbar und zäh und die Beilagen miserabel. Aber das italienische Restaurant neben dem ›Treffpunkt‹ war leider ebenso überfüllt wie der Chinese nebenan. Dieser ganze gigantische Flughafenkomplex schien aus den Nähten zu platzen. Unentwegt trafen neue Passagiere ein und saßen dann verzweifelt und enttäuscht in der Falle. Statt einen Sprung in die große weite Welt zu tun, hockten wir alle nun wie gelähmt herum und starrten in regelmäßigen Abständen auf die Anzeigetafel, auf der sich die gelben Zeitangaben der Verspätungen immer mehr in die Nacht hinein verschoben. Hinter den hohen Scheiben der Halle begann es dunkel zu werden. Der Nebel, der sich hin und wieder über die Rhein-Main-Ebene legt, löst sich meist gegen Abend auf. Meist, heute offenbar nicht. Passagiere und Personal überfiel Apathie. Die Warteschlangen vor den Telefonen wurden länger. Hektik und Ratlosigkeit begann in Fatalismus umzuschlagen. Schon wickelten sich die ersten in ihre Mäntel, rollten sich in die für diesen Ansturm viel zu knapp bemessenen Sitze und versuchten der misslichen Situation auf ihre Art zu entfliehen.

›Manchmal genügt es, sich einzuschließen, sich abzuschirmen, und die Antworten auf alle Fragen in uns kommen von allein.‹ So oder so ähnlich lautete doch wohl der Text dieser Inderin, kurz bevor sie in irgendeinem exklusiven Winkel dieses Tollhauses verschwand.

Statt in mich zu gehen, wechselte ich auf einer der Banken meine restlichen Euroschecks in ein Bündel US-Dollarnoten um. Und da ich irgendwann einmal etwas von Alkoholverbot in Indien gelesen hatte, besichtigte ich ausgiebig den ›Duty-free-Shop‹ und suchte nach schottischem Malt.

Mit zwei Flaschen zehn Jahre alten ›Glenmorangie‹ erschien ich dann an der Kasse, zeigte meine Bordkarte vor und wurde trotzdem zurückgewiesen. ›AI-128‹, eben noch auf 22 Uhr 30 verschoben, war in der Zwischenzeit annulliert worden.

Von den Schwierigkeiten zu fliehen. Es gab keinen Flug nach Indien, keinen zurück nach München und keinen zollfreien Whisky. Es gab überhaupt kein Entkommen mehr. Die wartende Menge vor dem ›AIR INDIA‹-Schalter erfuhr lediglich, dass die Maschine in Paris festgehalten wurde, bis sich der Nebel über Frankfurt lichten würde.

Der bärtige junge Mann verwickelte mich in ein Gespräch über Absicht und Ziel meiner Reise, über Ticketgroßhändler und grauen Markt, über die Unterschiede der einzelnen Fluglinien, was Pünktlichkeit, Service und Preis betraf. Er hatte drei Monate Urlaub genommen, unbezahlt, versteht sich, und war nun schon zum vierten Mal zusammen mit seiner Freundin auf dem Weg zu einem Heiligen, dessen Namen ich nicht verstand, um in dessen Schatten am Ufer des Ganges zu meditieren.

In der Menge der Wartenden vor diesem Schalter standen etliche Gesinnungs- und Leidensgenossen des jungen Mannes und seiner hennaroten Gefährtin. Dazwischen Normaltouristen, Geschäftsleute, Europäer und Inder, turbanbewehrte Sikhs auf dem verhinderten Heimweg. Nur das ungleiche Paar, die schöne Inderin und ihr korpulenter Gatte, war nirgends zu entdecken. Die wurden vermutlich in der sagenhaften First-Class-Maharadscha-Lounge verwöhnt. Und während ich Erfahrungsberichte aus erster Hand und Indientipps geliefert bekam, mit denen ich im Augenblick nichts Rechtes anfangen konnte, begann ich mir auszurechnen, um welche Uhrzeit ich wieder zu Hause eintreffen würde, wenn ich jetzt, ohne zu zögern, auf den Intercity der Bundesbahn umstieg.

Da trat ein Herr mit dunklem Teint und offiziell wirkender blauer Jacke auf die Gepäckwaage des Schalters, klatschte in die Hände, um sich Gehör zu verschaffen, und verkündete erst in Englisch, dann auf deutsch, dass vor dem Ausgang drei Busse bereitstünden, um uns in ein Hotel zu bringen. Die Bordkarte sei der Bon für Übernachtung und Mahlzeiten. Der Abflug sei nun endgültig auf morgen früh acht Uhr dreißig festgesetzt worden. Der Rest der Ansprache ging im Gemurmel der Umstehenden, in Protesten und Zustimmung und den üblichen Zwischenfragen unter. Das Gepäck, soviel hörte ich noch, sei bereits in die Container verladen und könne leider unter keinen Umständen wieder ausgegeben werden, eine Information, die mich nicht betraf. Ich hatte alles bei mir, was ich für diese Reise besaß. Das gab mir ein Gefühl absoluter Ungebundenheit. Noch immer konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Aber diese nochmalige Frist für eine Entscheidung, diesmal über eine ganze, lange Nacht, empfand ich als unzumutbare Qual. Die drei Busse standen tatsächlich vor dem Eingang und waren deutlich als ›AIR INDIA-CHARTER‹ gekennzeichnet. Ich stieg in den ersten und erkannte im Dunkel der vorletzten Reihe, schweigend und bewegungslos wartend, das von mir bereits vermisste indische Paar.

9

Wir stiegen zusammen aus, betraten gemeinsam die Halle des Steigenberger Airport-Hotels nach einer Fahrt von knapp vier Minuten, nahmen die Schlüssel in Empfang, und ich wunderte mich, dass die beiden zwei Einzelzimmer erbaten und auch erhielten. Dann standen wir nebeneinander in einer größeren Gruppe verhinderter Indienreisender und warteten auf den Lift.

Diese schöne Frau und ich, wir hatten uns angesehen wie Fremde, beiläufig, scheinbar uninteressiert, ein spröder Kontakt, verschlüsselt und zufällig und für Außenstehende, auch für diesen Ehemann, nicht zu durchschauen.

Kein Lächeln verriet unsere flüchtige Bekanntschaft, es war wie ein Komplott.

Die Wartezeit vor dem Lift erschien mir endlos. Im Hintergrund der Halle quakte ein Sprecher im Fernsehen Unverständliches auf einem vergrößerten Projektionsschirm. Die Plätze vor dem Gerät waren leer. Die Bar ›Montgolfiere‹ an unserer rechten Seite war schwach besucht. Nur vor dem Lift und vor der Telefonvermittlung im Seitengang stauten sich die Gäste, und an der Rezeption. Denn inzwischen waren auch die beiden anderen Busse der ›AIR INDIA‹ eingetroffen.

Wir warteten geduldig vor den drei Aufzugtüren. Aber nur ein einziger Lift schien in Betrieb zu sein. Der hatte sich bereits zweimal gefüllt, bis wir an der Reihe waren.

Wir drängten uns schweigend in die Kabine, rückten immer enger zusammen, um noch für einige Wartende Platz zu schaffen. Die Inderin stand vor mir, sehr nah, sehr dicht, das hatte sich einfach so ergeben, wie zufällig, und es schien mir, als lehnte sie sich gegen mich, sehr zögernd, sehr behutsam. Ich spürte die Wärme und die Konturen ihres Körpers, witterte den Duft ihres herben Parfums und registrierte eine leichte Erregung.

Vermutlich war der Lift überladen, setzte sich nur mühsam in Bewegung. Wie hypnotisiert starrten alle auf die wandernden Leuchtpunkte der Stockwerkanzeige, mit zwei Ausnahmen: Der dicke Inder klammerte sich an seine Tasche und sah zu Boden. Und ich studierte die Nackenpartie dieser Frau mit den widerspenstigen Härchen zwischen dem Verschluss ihres Silberreifens.

Der Lift hielt im vierten Stockwerk, im fünften, im sechsten. Jedes Mal schoben sich Gäste nach vorn, mit einem besorgten »Excuse me« oder »Verzeihung«. Getrieben von einer leichten Panik, diesem Gefängnis nicht rechtzeitig zu entkommen. Die drangvolle Enge nahm ab, aber nicht unser Körperkontakt. Wir beide blieben stehen, wo wir standen. Keiner rückte zur Seite, keiner wich dem anderen aus. Siebenter Stock. Der Inder mit seiner Tasche trat zur Tür, die sich langsam zur Seite schob, trat hinaus, ohne sich umzusehen, schaute auf seinen Schlüssel und versuchte sich zu orientieren. Wir trennten uns, diese Frau und ich. Kein Blick, keine Geste, keine Berührung mehr. Wir stiegen einfach aus, als sei nichts geschehen. Sie nahm dem Mann den Schlüssel ab, sah sich kurz um, übernahm stillschweigend die Führung, ging voraus, einen dieser Flure hinunter, die sich hier kreuzten.