Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

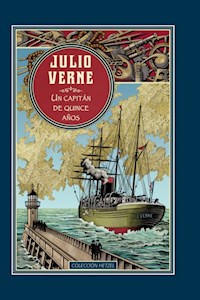

Durante su larga travesía hacia América, el bergantín Pilgrim pierde a toda su tripulación en un desgraciado accidente. De entre los pasajeros que quedan a bordo, el joven Dick Sand es el único que puede asumir el mando del barco. Sin experiencia y sin marinos competentes a su alrededor, el viaje para Dick y el resto de los pasajeros se convertirá en una auténtica odisea llena de peligros.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 600

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Un capitaine de quinze ans

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO355

ISBN: 9788491871750

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

PRIMERA PARTE. I EL BERGANTÍN GOLETA PILGRIM

II. DICK SAND

III. EL OBJETO PERDIDO

IV. LOS SUPERVIVIENTES DEL WALDECK

V. S. V.

VI. UNA BALLENA A LA VISTA

VII. PREPARATIVOS

VIII. LA YUBARTA

IX. EL CAPITÁN DICK SAND

X. LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES

XI. TEMPESTAD

XII. EN EL HORIZONTE

XIII. ¡TIERRA! ¡TIERRA!

XIV. LO QUE CONVIENE HACER

XV. HARRIS

XVI. LA MARCHA

XVII. CIEN MILLAS EN DIEZ DÍAS

XVIII. LA TERRIBLE PALABRA

SEGUNDA PARTE. I. LA TRATA

II. HARRIS Y NEGORO

III. EN MARCHA

IV. LOS MALOS CAMINOS DE ANGOLA

V. LECCIÓN SOBRE LAS HORMIGAS EN UN HORMIGUERO

VI. LA ESCAFANDRA

VII. UN CAMPAMENTO A ORILLAS DEL COANZA

VIII. NOTAS DE DICK SAND

IX. KAZONDE

X. UN DÍA DE GRAN MERCADO

XI. UN PONCHE OFRECIDO AL REY DE KAZONDE

XII. UN ENTIERRO REAL

XIII. EL INTERIOR DE UNA FACTORÍA

XIV. ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DEL DOCTOR LIVINGSTONE

XV. HASTA DÓNDE PUEDE CONDUCIR UNA MANTÍCORA

XVI. UN MGANGA

XVII. A LA DERIVA

XVIII. DIVERSOS INCIDENTES

XIX. S. V.

XXXVIII. CONCLUSIÓN

NOTAS

PRIMERA PARTE I

EL BERGANTÍN GOLETA PILGRIM

El 2 de febrero de 1873, el bergantín Pilgrim se encontraba entre los 43º 57’ de latitud sur y los 165º 19’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Este barco de cuatrocientas toneladas, armado en San Francisco para la pesca de altura en los mares australes, pertenecía a James W. Weldon, rico armador de California, que desde hacía muchos años había confiado su mando al capitán Hull.

El Pilgrim era uno de los buques más pequeños, pero de los mejores de la flotilla que James W. Weldon enviaba todas las estaciones, unas veces al otro lado del estrecho de Bering, hasta los mares boreales, otras a Tasmania o al cabo de Hornos, hasta el océano Antártico. Era muy marinero. Su aparejo, muy manejable, le permitía aventurarse, con muy pocos hombres, hasta los bancos de hielo del hemisferio austral. El capitán Hull sabía desenvolverse en medio de estos hielos que durante el estío derivan hasta Nueva Zelanda o hasta el cabo de Buena Esperanza, en una latitud más baja que la que alcanzan en los mares septentrionales. Es verdad que no se trataba en aquellos mares sino de témpanos de no muy grandes dimensiones, erosionados por los choques, debilitados por las aguas templadas, y de los cuales la mayor parte van a fundirse al Pacífico o al Atlántico.

Bajo las órdenes del capitán Hull, buen marino, y también uno de los hábiles arponeros de la flotilla, estaba una tripulación compuesta de cinco marineros y un grumete. Para la pesca de la ballena, que exige un personal muy numeroso, eran pocos. Se necesita mucha gente, tanto para las maniobras de las embarcaciones de ataque, como para el descuartizamiento de la pesca capturada. Pero, a ejemplo de otros armadores, James W. Weldon encontraba más económico no embarcar en San Francisco más que el número de marineros necesario para tripular la embarcación. En Nueva Zelanda no faltan arponeros de todas las nacionalidades, desertores o de otra clase, que buscan ser contratados para la estación, y que hacen perfectamente el oficio de pescadores. Concluida la temporada de pesca, se les paga, se les desembarca y ellos esperan a que los balleneros del año siguiente vengan a reclamar sus servicios. De esta forma se ocupa mejor a los marineros disponibles, y se saca más provecho de su cooperación.

Así había sucedido a bordo del Pilgrim. El bergantín goleta acababa de terminar su temporada de pesca en el límite del círculo polar antártico; pero no había llenado sus barriles de aceite, de barbas en bruto, ni cortadas. En esta época la pesca ya era difícil. Los cetáceos, perseguidos con exceso, eran muy escasos. La ballena franca, que llamada Nord-Caper en el océano boreal, y Sulpher-Boltone en los mares del Sur, tendía a desaparecer. Los pescadores tenían que contentarse con coger el fin-back o jubarta, gigantesco mamífero al cual no se puede atacar sin correr un gran riesgo.

Esto era lo que había hecho el capitán Hull durante esta campaña, pero se prometía en su próximo viaje subir más alto en latitud y, su era necesario, ir hasta dar vista a las tierras de Clarie y Adelia, cuyo descubrimiento es disputado por el americano Wilkes, pero que en realidad pertenece al ilustre comandante del Astrolabe y de la Zetée, o sea al francés Dumont de Urville.

En una palabra, la temporada de pesca no había sido muy feliz para el Pilgrim. A principios de enero, es decir, hacia la mitad del verano austral, el capitán Hull se había visto obligado a abandonar los caladeros de pesca, aunque no era aún la época de regresar los balleneros. Su tripulación de refuerzo, conjunto de gente perdida, le buscó pretextos, como suele decirse, y tuvo que pensar en separarse de ellos.

El Pilgrim puso proa al noroeste hacia tierras de Nueva Zelanda, que avistó el 15 de enero. Llegó a Waitemata, puerto de Auckland, situado en el fondo del golfo de Chouraki, en la costa este de la isla del Norte, y desembarcó los pescadores que había contratado para la temporada de pesca.

La tripulación no estaba contenta. Faltaban para completar el cargamento del Pilgrim, lo menos doscientos barriles de aceite. Nunca habían hecho tan mala pesca. El capitán Hull regresaba visiblemente contrariado como un cazador afamado que por primera vez vuelve sin caza, o poco menos. Su amor propio, muy afectado, estaba en juego, y no perdonaba a los vagabundos, cuya insubordinación había comprometido los resultados de su campaña.

En vano trató de reclutar una nueva tripulación de pesca en Auckland; todos los marineros disponibles estaban embarcados en los demás buques balleneros. Fue necesario renunciar a la esperanza de completar el cargamento del Pilgrim, y el capitán Hull se disponía a dejar definitivamente Auckland, cuando le hicieron una petición de pasaje a que no podía negarse a admitir.

La señora Weldon, esposa del armador del Pilgrim, su hijo Jack, niño de cinco años, y un pariente de ellos a quien llamaban el primo Benedicto, estaban en Auckland. James W. Weldon, cuyas operaciones comerciales le obligaban a visitar algunas veces Nueva Zelanda, había llevado a los tres pensando volverlos pronto a San Francisco.

Pero en el momento en que toda la familia iba a partir, el pequeño Jack cayó gravemente enfermo, y su padre, reclamado imperiosamente por los negocios, tuvo que salir de Auckland, dejando a su mujer, su hijo y al primo Benedicto.

Habían pasado tres meses de larga separación, sumamente sensible para la señora Weldon. Entre tanto, su hijo se restableció y estaban ya en disposición de marchar, cuando avisaron la llegada del Pilgrim.

Ahora bien, para volver a San Francisco en esta época, la señora Weldon necesitaba ir a Australia a encontrar uno de los buques de la Compañía transoceánica del «Golden Age» que hacen el servicio entre Melbourne y el istmo de Panamá por Papeiti. Después, y una vez ya en Panamá, tendrían que esperar la salida del vapor americano, que establece una comunicación regular entre el istmo y California. De todo esto resultaban demoras, trasbordos, siempre molestos y desagradables para una mujer y un niño. Cuando pensaban en todo esto, el Pilgrim entró de arribada en Auckland. La señora Weldon no dudó ya y pidió al capitán Hull que los recibiese abordo, para llevarlos a San Francisco, a ella, a su hijo, el primo Benedicto y una vieja negra que la servía desde su infancia, y que se llamaba Nan. ¡Tres mil leguas marinas de navegación en su barco de vela! ¡Es verdad que el barco del capitán Hull estaba excelentemente servido y la estación era la mejor a ambos lados del Ecuador! El capitán Hull aceptó, y en breve puso su cámara a disposición de su pasajera. Quería que durante la travesía, que podría durar de cuarenta a cincuenta días, la señora Weldon estuviese instalada todo lo cómodamente que fuera posible a bordo del ballenero.

Había, pues, ciertas ventajas para la señora Weldon en hacer la travesía en estas condiciones. El único inconveniente que tenía era que habría que prolongar la travesía, por la circunstancia de que el Pilgrim debía ir a descargar a Valparaíso, en Chile. Una vez hecho esto, ya no habría más que subir a lo largo de la costa americana, con buenos vientos de tierra que hacen estos parajes muy agradables.

Por lo demás, la señora Weldon era una mujer valiente, a quien la mar no espantaba. De treinta años de edad a la sazón, de salud robusta, acostumbrada a los viajes por mar por haber participado con su marido de las fatigas de muchas travesías, no temía las vicisitudes del viaje a bordo de un buque de tan mediano tonelaje. Sabía que el capitán Hull era un excelente marino, en quien James W. Weldon tenía toda su confianza, y que el Pilgrim era un barco sólido, muy marinero, y muy acreditado entre los que componían la flotilla de balleneros americanos. Se presentó la ocasión: era preciso aprovecharla, y la señora Weldon la aprovechó.

El primo Benedicto, por supuesto, debía acompañarla.

Este primo era un buen hombre de unos cincuenta años aproximadamente. Pero a pesar de su edad, no hubiera sido prudente dejarle salir solo. Largo más que alto, estrecho más que delgado, de cara huesuda y enorme cráneo muy pelado, se reconocía en toda su interminable persona uno de esos dignos sabios de anteojos de oro, seres inofensivos y buenos, destinados a ser toda su vida niños grandes, y a morir muy viejos, como los centenarios que morían en lactancia. El primo Benedicto, que así se le llamaba invariablemente, aun fuera de la familia, era una de esas excelentes personas que tienen trazas de haber nacido primos de todo el mundo; el primo Benedicto, siempre mortificado con sus largos brazos y sus largas piernas, habría sido absolutamente incapaz de salir por sí solo de cualquier compromiso, aun en las circunstancias más ordinarias de la vida. No era molesto, no, sino embarazoso para los demás y para sí mismo.

Por lo demás, vivía fácilmente acomodándose a todo, olvidándose hasta de comer y beber si no le llevaban comida o bebida, insensible al frío como al calor y más parecía pertenecer al reino vegetal que al animal. Era como un árbol inútil, sin frutos y casi sin hojas, incapaz de alimentar ni de dar sombra a nadie; pero con un buen corazón.

Tal era el primo Benedicto. De buena gana hubiera hecho muchos servicios a las personas si, como diría Prudhomme, hubiera sido capaz de prestarlos.

Se le quería por su misma debilidad. La señora Weldon le miraba como hijo, como el hermano mayor de su Jack.

Conviene añadir que el primo Benedicto no estaba, sin embargo, ocioso; era, por el contrario, muy trabajador. Su única pasión, la historia natural, le absorbía todo el tiempo.

Decir «historia natural», es decir demasiado.

Se sabe que las diversas partes de que se compone esta ciencia son la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología.

Ahora bien; el primo Benedicto no era en ningún grado ni botánico, ni mineralogista, ni geólogo.

¿Era, pues, un zoólogo en la completa acepción de la palabra; algo como una especie de Cuvier del Nuevo Mundo, que descomponía el animal por medio del análisis, o lo recomponía por medio de la síntesis, uno de esos profundos conocedores versados en el estudio de los cuatro tipos a que la ciencia moderna ha reducido toda la animalidad, vertebrados, moluscos, articulados y zoófitos? De estas cuatro especies, el sencillo, pero estudioso sabio, ¿había observado las diversas clases y escudriñado los órdenes, las familias, las tribus, los géneros, las especies, las variedades que las distinguen?

¿Se había dedicado al estudio de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y peces? No.

¿Eran los moluscos, desde cefalópodos hasta los briozoarios, los que tenían su preferencia, y la malacología ya no tenía secretos para él?

Nada de eso.

¿Eran con los zoófitos, equinodermos, cacalefos, pólipos, entozoarios, espongiarios e infusorios con los que había consumido largo tiempo el aceite de su lámpara de estudio?

Tampoco eran los zoófitos, es necesario confesarlo.

Pero como no queda por citar más que una división de zoología, la de los articulados, claro es que sobre esta división se había ejercitado la pasión única del primo Benedicto.

Sí, y aun conviene precisarla.

El orden de los articulados se compone de seis clases: insectos, miriápodos, arácnidos, crustáceos, cirrópodos y anélidos.

Ahora bien, científicamente hablando, el primo Benedicto no habría podido distinguir una lombriz de una sanguijuela medicinal, un pica-pie de una bellota marina, una araña doméstica de un falso escorpión, un langostino de una ranina, un yules de una escolopendra.

Pero entonces, ¿qué era el primo Benedicto?

Un simple entomólogo y nada más.

Se contestará sin duda a esto que, en su acepción etimológica, la entomología es la parte de las ciencias naturales que comprende todos los articulados. Es verdad desde un punto de vista general; pero la costumbre ha establecido que a esta voz se la dé un sentido más restringido. No se aplica por consiguiente sino al estudio propiamente dicho de los insectos es decir: «a todos los animales articulados cuyo cuerpo, compuesto de anillos dispuestos uno después de otro, forma tres segmentos distintos, que poseen tres pares de patas, lo que les ha valido el nombre de hexápodos».

Y como el primo Benedicto se había concretado al estudio de los articulados de esta clase, no era más que un simple entomólogo.

¡Pero no hay que equivocarse! En esta clase de insectos se cuentan por lo menos diez órdenes: 1) ortópteros, 2) neurópteros, 3) himenópteros, 4) lepidópteros, 5) hemípteros, 6) coleópteros, 7) dípteros, 8) ripípteros, 9) parásitos, y 10) tisanuros.

1. Tipos: langostas, grillos, etc.

2. Tipos: hormiga-león, libélulas.

3. Tipos: abejas, avispas, hormigas.

4. Tipos: mariposas.

5. Tipos: cigarras, pulgones, pulgas, etc.

6. Tipos: saltones, gusanos de luz, etc.

7. Tipos: mosquitos, moscas.

8. Tipos: estílopes.

9. Tipos: ácaros, etc.

10. Tipos: lepismas, poduros.

Pues bien, como en algunos de estos órdenes, por ejemplo en el de los coleópteros, en el que se han clasificado treinta mil especies y setenta mil en el de los dípteros, no faltan ejemplares que estudiar, habrá de convenirse en que hay bastante con ellos para ocupar a un hombre solo.

Así toda la vida del primo Benedicto había sido entera y únicamente dedicada a la entomología.

A esta ciencia dedicaba todas sus horas, todas sin excepción, aun las del sueño, pues invariablemente soñaba con los hexápodos. No podría contarse el número de alfileres que llevaba clavados en las mangas y en el cuello de su frac, en el fondo de su sombrero y hasta en los ribetes del chaleco. Cuando el primo Benedicto volvía de algún paseo científico, su precioso sombrero de campo, particularmente, no era más que una caja de historia natural, de tal modo lo traía erizado interior y exteriormente de insectos atravesados.

Concluiremos con este ente original diciendo que su pasión entomológica le había llevado a acompañar a la familia Weldon a Nueva Zelanda. Allí su colección se había enriquecido con algunos ejemplares raros y se comprenderá que tuviese prisa por llegar a clasificarlos en los casilleros de su gabinete de San Francisco.

Y puesto que la señora Weldon y su hijo volvían a América con el Pilgrim, nada más natural que el primo Benedicto les acompañase durante esta travesía.

Pero la señora Weldon sabía que no debía contar con él jamás, si llegaba a encontrase en una situación crítica. Por fortuna, no se trataba sino de un viaje fácil de realizar durante la buena estación y en un barco cuyo capitán merecía toda su confianza. Durante los tres días de escala del Pilgrim en Waitemala, la señora Weldon hizo sus preparativos con gran prisa, porque no quería retardar la salida del bergantín goleta. Los criados indígenas que la habían servido en su casa en Auckland, fueron despedidos y el 22 de enero se embarcó en el Pilgrim llevando consigo a su hijo, el primo Benedicto y Nan, la vieja negra.

El primo Benedicto llevaba en una caja especial toda su colección de insectos. En esta colección figuraban, entre otros, algunas muestras de los nuevos estafilinos, especie de coleópteros carnívoros que tienen los ojos situados encima de la cabeza y que hasta entonces se había creído que eran propios de Nueva Caledonia. Le habían recomendado cierta araña venenosa, el «katipo» de los maoríes, cuya picadura es casi siempre mortal para los indígenas. Pero una araña no pertenece al orden de los insectos propiamente dichos, tiene su lugar entre los arácnidos, y por consiguiente no tenía precio a los ojos del primo Benedicto. Así pues, la había despreciado y la mejor joya de su colección era un notable estafilino neozelandés.

Por supuesto que el primo Benedicto pagó una fuerte suma por asegurar su cargamento, que le parecía aún más precioso que toda la carga de aceite y barbas de banana acumuladas en la bodega del Pilgrim.

En el momento de aparejar, cuando la señora Weldon y sus compañeros de viaje se encontraron sobre la cubierta del bergantín goleta el capitán Hull se aproximó a su pasajera y le dijo:

A esta ciencia dedicaba todas sus horas.

—Señora Weldon, quede sentado que si toma pasaje a bordo del Pilgrim, lo hace bajo su propia responsabilidad.

—¿Por qué me hace esta observación, señor Hull? —preguntó la señora Weldon.

—Porque no he recibido órdenes de su esposo para recibirla a bordo, y por más que yo haga, un bergantín goleta no puede ofrecerle las garantías de buena travesía que ofrecen los buques especialmente destinados al transporte de viajeros.

El 22 de enero se embarcó en el Pilgrim llevando consigo a su hijo.

—Si mi marido estuviese aquí —respondió la señora Weldon—, ¿piensa, capitán Hull, que dudaría en embarcarse en el Pilgrim con su mujer y su hijo?

—No, señora Weldon, no dudaría —dijo el capitán Hull—, como tampoco dudaría yo en su caso. El Pilgrim es un buen barco, después de todo, aun cuando no haya hecho más que una triste campaña de pesca, estoy seguro de él tanto como un marino puede estarlo del buque que manda desde hace muchos años. Lo que le he dicho, señora Weldon, ha sido para poner a cubierto mi responsabilidad y para repetirle que no encontrará a bordo las comodidades a que está acostumbrada.

—Pues si no es más que cuestión de comodidad —respondió la señora Weldon—, eso no me preocupa. No soy de esas pasajeras difíciles de contentar que se quejan constantemente de la estrechez de los camarotes o de la insuficiencia de la mesa.

Después miró la señora Weldon por algunos instantes a su pequeño Jack, que estaba cogido de su mano, y dijo:

—¡Marchemos, señor Hull!

Diéronse las órdenes de aparejar enseguida, se orientaron las velas y el Pilgrim, maniobrando de manera que pudiera salir del golfo lo antes posible, puso la proa a la costa americana.

Pero tres días después de su partida, el bergantín goleta, contrariado por fuertes brisas del este, se vio obligado a tomar amuradas a babor para ceñir el viento.

Así, el 2 de febrero, el capitán Hull se encontraba a una latitud más elevada de lo que habría querido, y en la situación de un marino que tratara más bien de doblar el cabo de Hornos, que de tomar el camino más corto para el nuevo continente.

II

DICK SAND

Sin embargo, la mar estaba serena y fuera de algunos retrasos indispensables, la navegación se hacía en condiciones muy soportables.

La señora Weldon había sido instalada con toda la comodidad que fue posible a bordo del Pilgrim. Ni toldilla ni caseta había en la popa de la cubierta, no tenía el Pilgrim ni un solo camarote a popa que pudiera recibir a la pasajera: tuvo que contentarse, por consiguiente, con el camarote del capitán Hull, el cual constituía el modesto alojamiento de un marino, y aun fue necesario que el capitán insistiera para hacérselo aceptar. Allí, en tan estrecho alojamiento, fue instalada la señora Weldon con su hijo y la vieja Nan; allí hacía su comida en compañía del capitán y del primo Benedicto, para el cual se había establecido una especie de cámara inmediata al sitio que ocupaba la señora Weldon.

En cuanto al comandante del Pilgrim, se había alojado en un camarote de la tripulación, camarote que debía ser ocupado por el segundo, si hubiera habido segundo de a bordo. Pero el bergantín goleta navegaba, como ya hemos dicho, en condiciones tales que le permitían economizar los servicios de un segundo oficial.

La tripulación del Pilgrim, buenos y fuertes marineros, se mostraban muy unidos por la comunidad de ideas y de costumbres. Esta temporada de pesca era la cuarta que hacían juntos; todos eran americanos del Oeste, se conocían desde hacía tiempo y pertenecían al mismo litoral del estado de California.

Los bravos marinos se mostraban muy deferentes con la señora Weldon, la esposa del armador, a quien profesaban un cariño sin límites. Hay que decir que, interesados con largueza en los beneficios del barco, habían navegado hasta entonces con grandes ventajas. En razón del pequeño número que constituían, no escaseaba el trabajo, pues sabían que el mayor trabajo aumentaba sus ventajas al tiempo de arreglar sus cuentas al concluirse cada temporada. Esta vez, es verdad, los beneficios serían casi nulos, y esto les hacía renegar de los bribones de Nueva Zelanda.

Era un hombre taciturno.

Sólo un hombre había a bordo entre todos que no era de origen americano. Era portugués de nacimiento, pero hablaba el inglés correctamente; se llamaba Negoro y desempeñaba las modestas funciones de cocinero del bergantín goleta.

Habiendo desertado del Pilgrim el cocinero en Auckland, Negoro, entonces sin ocupación, se presentó para reemplazarle. Era un hombre taciturno, muy poco comunicativo y que se mantenía siempre alejado de los demás, pero que desempeñaba bien su oficio. Al contratarle, parecía que el capitán Hull había tenido buen acierto, y desde su embarque el maestro cocinero no había merecido ninguna reprensión.

Sin embargo, el capitán Hull sentía no haber tenido tiempo de informarse suficientemente sobre su pasado. Su rostro, o mejor dicho su mirada, no le abonaba gran cosa, y cuando se trata de que un desconocido entre en la vida de a bordo, tan limitada, tan íntima, no se debe descuidar ninguna diligencia para asegurarse de esos antecedentes.

Negoro podía tener cuarenta años; delgado, nervioso, de mediana estatura, de cabello muy negro, un poco moreno de piel, debía ser muy robusto. ¿Había recibido alguna instrucción? Sí, y esto se veía en ciertas observaciones que se le escapaban algunas veces. Por lo demás, nunca hablaba de su pasado, jamás decía palabra de su familia. ¿De dónde venía? ¿Dónde había vivido? No se podía adivinar. ¿Cuál sería su porvenir? Nada se sabía. Sólo había anunciado su intención de desembarcar en Valparaíso. Era ciertamente un hombre singular, y en todo caso no parecía que hubiera sido marino, parecía más extraño a las cosas de la marina que lo que suele ser un maestro cocinero cuya existencia en su mayor parte transcurre en la mar.

Sin embargo, no le molestaban para nada el balanceo ni el cabeceo del barco, como suele suceder a las personas que nunca han navegado, lo cual ya era algo para un cocinero de a bordo.

En una palabra, se le veía poco. Durante el día estaba ordinariamente confinado en su estrecha cocina delante de los hornillos, que ocupaban el mayor sitio. Cuando llegaba la noche, se apagaban los hornillos y Negoro recuperaba el catre que le estaba reservado en el fondo de la cámara de la tripulación; después se acostaba enseguida y se dormía.

Ya hemos dicho más arriba que la tripulación del Pilgrim se componía de cinco marineros y un grumete.

Este joven grumete, de quince años de edad, era hijo de padres desconocidos; abandonado desde su nacimiento, este pobre ser había sido recogido por la caridad pública y educado por ella.

Dick Sand, que así se llamaba, debía ser originario del estado de Nueva York, e indudablemente de la capital de este estado.

El nombre de Dick, abreviatura de Ricardo, que habían dado al pequeño huérfano, provenía del transeúnte caritativo que le había recogido dos o tres horas después de su nacimiento. En cuanto al nombre de Sand, se le dio en recuerdo del sitio en que había sido encontrado, es decir, en la punta de Sand y Hook que forma la entrada del puerto de Nueva York en la embocadura del Hudson.

Dick Sand, cuando hubiera crecido todo lo que podía crecer, no debía pasar de una mediana estatura; pero estaba fuertemente constituido. No se podía dudar de que fuera de origen anglosajón. Sin embargo, era moreno y tenía unos hermosos ojos azules cuya pupila brillaba con un fuego ardiente. Su oficio de marino le había preparado convenientemente para las luchas de la vida. Su fisonomía inteligente respiraba energía. No era la fisonomía de un hombre audaz, sino la de un osado. Frecuentemente se citan estas tres palabras de un verso de Virgilio:

¡Audaces fortuna juvat!

pero se las cita incorrectamente, porque el poeta dijo:

¡Audentes fortuna juvat!

Es decir, que a los atrevidos, y no a los audaces, es a los que sonríe casi siempre la fortuna. El audaz puede ser irreflexivo; el osado piensa primero y enseguida obra. Ésta es la diferencia.

Dick Sand era osado. A los quince años ya sabía tomar una resolución y ejecutar hasta el fin lo que en su ánimo resuelto había decidido. Su aspecto a la vez vivo y serio, llamaba la atención. No perdía el tiempo en palabras o en gestos como ordinariamente hacen los muchachos de su edad. Muy pronto, en la época de la vida en que no se discuten los problemas de la existencia, se había encontrado frente a frente con su condición miserable, y se había prometido mejorarla por sí mismo.

Y, en efecto, la había mejorado, siendo ya casi un hombre a la edad en que los demás no son sino niños todavía.

Al mismo tiempo, Dick Sand era muy listo y muy hábil para todos los ejercicios físicos; era de esos seres privilegiados de los que se puede decir que han nacido con dos pies izquierdos y dos manos derechas. De esta manera lo hacen todo con buena mano y andan siempre con buen pie.

La caridad pública, ya lo hemos dicho, había educado al pobre huérfano. Le habían alojado primero en una de esas casas de niños en las que hay siempre en América un sitio para los pequeños abandonados. Después, a los cuatro años, empezó a leer, a escribir y a contar, en una de esas escuelas del estado de Nueva York, que tan generosamente sostienen las suscriciones caritativas.

A los ocho años la afición al mar, que le acompañaba desde su nacimiento, le hizo embarcarse como grumete en un correo de los mares del Sur. Allí aprendió el oficio de marinero, como se debe aprender, desde pequeño. Poco a poco se fue instruyendo bajo la dirección de los oficiales que se interesaban por él. Así, el grumete no debía tardar en ser aprendiz, esperando mejorar sin duda. El niño que llega a comprender desde el principio que el trabajo es la ley de la vida, el que sabe desde luego que ha de ganar su pan con el sudor de su frente (precepto de la Biblia, que es la regla de la humanidad) está predestinado probablemente a hacer grandes cosas, porque llegará un día en que tenga voluntad y fuerzas para realizarlas.

Estando Dick Sand de grumete a bordo de un barco mercante reparó en él el capitán Hull. Este bravo marino trabó pronto amistad con el niño, y más tarde lo presentó a su armador James W. Weldon; éste sintió un gran interés por el huérfano y completó su educación en San Francisco, haciéndole instruir en la religión católica, a la cual pertenecía su familia.

Durante sus estudios, Dick Sand se apasionó particularmente por la geografía y por los viajes, esperando tener edad para aprender la parte de las matemáticas que se relaciona con la navegación. Después cuidó de añadir a esta parte teórica de su instrucción la práctica y así fue cómo en clase de grumete pudo embarcarse por primera vez en el Pilgrim. Un buen marino debe conocer la pesca de altura tanto como la navegación de altura. Es una buena preparación para todas las eventualidades que lleva consigo la carrera del mar. Por lo demás, Dick Sand iba en un buque de James W. Weldon, su bienhechor, mandado por su protector el capitán Hull y se encontraba por consiguiente en las condiciones más favorables.

Decir cuánto era su afecto a la familia Weldon, a la cual debía todo lo que era, sería superfluo. Es mejor dejar hablar a los hechos. Se comprenderá, pues, cuánta sería la alegría del joven grumete cuando supo que la señora Weldon iba a tomar pasaje a bordo del Pilgrim.

Durante muchos años, la señora Weldon había sido para él una madre, y en Jack veía a un hermano menor, teniendo siempre en cuenta su situación respecto del hijo del rico armador. Pero sus protectores lo sabían bien, el buen grano que habían sembrado, había caído en una tierra generosa. Bajo la savia de su sangre, el corazón del huérfano se henchía de reconocimiento, y si un día hubiera sido preciso que diera su vida por la de los que le habían enseñado a instruirse y a amar a Dios, el joven grumete no hubiera dudado en darla. En una palabra, no tener más que quince años, pero obrar y pensar como si tuviera treinta; éste era Dick Sand.

Dick y Jack estaban casi siempre juntos.

La señora Weldon sabía lo que valía su protegido, y sin ninguna inquietud podía confiarle al pequeño Jack. Dick Sand acariciaba al niño, que viéndose querido por este hermano mayor, le buscaba. Durante esas largas horas de ocio que son frecuentes en una travesía cuando la mar está serena, cuando las velas bien izadas no exigen ninguna maniobra, Dick y Jack estaban casi siempre juntos. El joven grumete enseñaba al niño todo lo que en ese oficio podía parecerle entretenido. La señora Weldon veía sin temor a Jack en compañía de Dick Sand lanzarse a los obenques, trepar a la cofa del palo de mesana y a las bergas de juanete, y bajar como una flecha a lo largo de los brandales. Dick Sand le seguía siempre dispuesto a sostenerle o a detenerle si sus brazos de cinco años flojeaban en estos ejercicios. Todo esto aprovechaba al pequeño Jack, al que la enfermedad había demacrado algún tanto, y en breve le volvieron todos sus colores a bordo del Pilgrim, gracias a aquella gimnasia cotidiana y a las fortificantes brisas de la mar.

Así pasaban las cosas, la travesía se verificaba en estas condiciones, y a no haberles favorecido poco tiempo, ni los pasajeros ni la tripulación del Pilgrim hubieran tenido de qué quejarse.

Sin embargo, esta persistencia de los vientos del este, no dejaba de inquietar al capitán Hull, que no podía poner el barco en buen rumbo. Temía que, después, cerca del trópico de Capricornio, las calmas serían un nuevo obstáculo, esto sin hablar de la corriente ecuatorial que irresistiblemente le empujaría hacia el oeste. Estaba inquieto sobre todo por la señora Weldon, por aquellas detenciones de que, sin embargo, no era responsable. Así es que pensaba que si encontraba a su paso algún vapor transatlántico de los que hacen la carrera de América, aconsejar a su pasajera que se embarcase en él.

Desgraciadamente se encontraba detenido en muy altas latitudes para que pudiera cruzarse con un vapor de la carrera de Panamá, en esta época en que todavía las comunicaciones, a través del Pacífico entre Australia y el Nuevo Mundo, no eran tan frecuentes como después han llegado a ser.

Era necesario, por consiguiente, dejar las cosas marchar a la ventura y parecía que nada debía turbar esta monótona travesía, cuando se produjo el primer incidente, precisamente el día 2 de febrero, en la longitud y latitud indicadas al principio de esta historia.

Dick Sand y Jack, hacia las nueve de la mañana, y con un tiempo perfectamente claro, estaban instalados sobre las vergas de juanete; desde allí dominaban todo el barco y una porción del océano en un inmenso radio. A su espalda, el perímetro del horizonte no estaba oculto a su vista más que por el palo mayor, que llevaba bergantina y espiga. Este faro les ocultaba una parte del mar y del cielo. Delante veían alargarse sobre las olas el bauprés con sus foques, que, amurados a la borda, se extendían como tres grandes alas desiguales. Por debajo se redondeaba la vela de mesana, y por encima la pequeña gavia y el juanete, cuya relinga se movía a impulsos de la brisa. El bergantín goleta corría, pues, amuradas a babor ciñendo el viento lo más posible.

Dick Sand explicaba a Jack cómo el Pilgrim, perfectamente lastrado y muy bien equilibrado en todas sus partes, no podía zozobrar, aun cuando diera un bandazo demasiado fuerte sobre estribor, cuando el niño le interrumpió diciendo:

—¿Qué es lo que se ve allí?

—¿Ve usted alguna cosa, Jack? —preguntó Dick Sand en el momento en que se puso de pie sobre las vergas.

—Sí; allí —respondió Jack, mostrando con la mano un punto en la mar que se veía por el espacio que dejaban libre los estáis del gran foque y los del petifoque.

Dick Sand miró atentamente al punto señalado, y gritó con voz fuerte:

—Un objeto perdido viene hacia nosotros a estribor por avante.

III

EL OBJETO PERDIDO

Al grito dado por Dick Sand, toda la tripulación se puso en pie; los que no estaban de cuarto subieron a cubierta; el capitán Hull dejó su camarote y se dirigió a popa.

La señora Weldon, Nan y hasta el indiferente primo Benedicto, fueron a apoyarse sobre la banda de estribor, de manera que pudieran ver el objeto señalado por el joven grumete.

Sólo Negoro no abandonó el chiribitil que le servía de cocina; como siempre, entre toda la tripulación fue el único a quien no parecía interesar el encuentro de un objeto en el mar.

Todos en aquel instante miraban con atención el objeto flotante que las olas mecían a tres millas del Pilgrim.

—¿Qué podrá ser eso? —decía un marinero.

—Alguna balsa abandonada —respondía otro.

—¿Habrá acaso en esa balsa algunos desgraciados náufragos? —dijo la señora Weldon.

—Ya lo sabremos —respondió el capitán Hull—, pero ese objeto no es una balsa, es el casco de un buque escorado sobre el costado...

—¡Eh! ¿No será acaso algún animal marino, algún mamífero de gran corpulencia? —observó el primo Benedicto.

—No lo creo —respondió el grumete.

—¿Qué crees tú que sea, Dick? —preguntó la señora Weldon.

—El casco de un buque volcado, como ha dicho el capitán, señora Weldon. Aún me parece que veo su forro de cobre brillar al sol.

—Sí... en efecto... —respondió el capitán Hull.

Después, dirigiéndose al timonel, le dijo:

—Bolton, pon el timón al viento; mete un cuarto de modo que pasemos al costado de ese objeto.

—Sí, señor —respondió el timonel.

—Pero —repuso el primo Benedicto— yo estoy seguro de lo que he dicho, positivamente es un animal.

—Entonces —respondió el capitán Hull—, será un cetáceo de cobre, porque positivamente también le veo relucir al sol.

—En todo caso, primo Benedicto —añadió la señora Weldon—, habrás de concedernos que ese cetáceo está muerto, porque es bien cierto que no hace el menor movimiento.

—Eh, prima Weldon —respondió el primo Benedicto, que, obstinado en su opinión, no sería la primera vez que se encontrara una ballena durmiendo sobre la superficie de las aguas.

—En efecto —respondió el capitán Hull—, pero hoy no se trata de una ballena, sino de un barco.

—Ya lo veremos —repuso el primo Benedicto, que hubiera dado en aquel momento todo los mamíferos de los mares árticos o antárticos por un insecto de una especie rara.

—Gobierna, Bolton —gritó de nuevo el capitán Hull—, y no abordes el objeto. Pasa a distancia de un cable. Si no, nos podemos hacer gran daño con ese casco y podría causarnos alguna avería, y no me gustaría que con él chocara el costado del Pilgrim. Orza un poco, Bolton, orza.

La proa del Pilgrim, que había sido dirigida hacia el objeto perdido que se veía, varió un poco de dirección por un ligero movimiento del timón.

El bergantín goleta se encontraba entonces a una milla del casco zozobrado, y los marineros lo observaban atentamente. ¿Acaso contendría un cargamento de valor que sería posible trasladar al Pilgrim? Sabido es que en estos salvamentos la tercera parte del valor pertenece a los salvadores, y en el caso presente, si el cargamento no estaba averiado, los marineros de la tripulación habrían hecho, como ellos dicen, un buen negocio. Sería éste un desquite que les consolaría de su escasa pesca.

Un cuarto de hora después se encontraba el objeto a media milla del Pilgrim.

Era un buque que se presentaba por la banda de estribor. Sumergido hasta los parapetos, tenía tal inclinación, que hubiera sido casi imposible mantenerse sobre cubierta. De su arboladura no se veía nada; de los portaobenques colgaban algunos cabos de hilo roto y las cadenas rotas de las vigotas. Sobre la banda de estribor se abría un ancho agujero entre las cuadernas y los bordajes hundidos.

—Este barco ha sido abordado —exclamó Dick Sand.

—Sin duda —respondió el capitán Hull—, y es un milagro que no se haya sumergido inmediatamente.

—Si ha sido abordado —observó la señora Weldon—, es de creer que la tripulación de este barco habrá sido recogida por los del que le abordaron.

—Eso es de creer, señora Weldon —respondió el capitán Hull—, a no ser que su tripulación haya buscado refugio en sus mismos botes después de la colisión y en el caso en que el buque abordado hubiera continuado su camino, lo cual se ha visto por desgracia alguna vez.

—¿Es eso posible? Sería dar una prueba de una inhumanidad muy grande.

—Sí, señora Weldon... sí... y no faltan ejemplos. En cuanto a la tripulación de este barco, lo que hace creer que hace mucho tiempo que lo abandonó es que no diviso ni un solo bote, y a menos que la gente de a bordo no haya sido recogida, creo que habrán tratado de ganar tierra. Aunque a la distancia del continente americano o de las islas del océano, es de temer que no hayan podido conseguirlo.

—Tal vez —dijo la señora Weldon—, no se conozca jamás el secreto de esta catástrofe. Sin embargo, es posible que haya a bordo todavía algún hombre de la tripulación.

—Eso no es probable, señora Weldon —respondió el capitán Hull—; nuestra aproximación hubiera sido ya notada y nos habrían hecho alguna señal. Ahora nos aseguraremos.

—Orza un poco, Bolton, orza —gritó el capitán Hull indicando con la mano el camino que debía seguir.

El Pilgrim estaba sólo a tres cables del objeto y ya no podía dudarse que aquel casco había sido abandonado completamente por toda su tripulación.

Pero en aquel momento Dick Sand hizo un gesto reclamando imperiosamente el silencio.

—Escuchen, escuchen —dijo.

Todos prestaron atención.

—Oigo como un ladrido —exclamó Dick Sand.

En efecto, se oía resonar un ladrido en el interior del casco. Indudablemente, en él había un perro vivo, tal vez aprisionado, porque era posible que los pañoles estuvieran herméticamente cerrados. Pero no se podía ver; la cubierta del buque aún no era visible.

—Señor Hull —dijo la señora Weldon— aunque no haya ahí más que un perro, lo salvaremos.

—Sí... sí... —dijo Jack—, lo salvaremos... Yo le daré de comer... nos querrá mucho... mamá, voy a buscar para él un terrón de azúcar.

—Estáte quieto, hijo mío —respondió la señora Weldon sonriéndose—; creo que el pobre animal estará muriendo de hambre y que ha de agradarle más un buen pastel que tu terrón de azúcar.

—Pues bien, que le den mi sopa —exclamó Jack—; yo puedo pasar muy bien sin ella.

En aquel momento los ladridos se oían más distintamente; sólo unos trescientos pies separaban a los dos barcos; casi enseguida un perro de gran tamaño apareció sobre los parapetos de estribor y se sujetó a ellos ladrando más desesperadamente que nunca.

—Howik —dijo el capitán Hull volviéndose hacia el contramaestre del Pilgrim—, póngase al pairo y que arríen el bote pequeño.

—Tente bien, tente bien, perro mío —gritó Jack al animal, que parecía responderle con un ladrido medio ahogado.

El velamen del Pilgrim fue orientado con rapidez de manera que el buque estuviese casi inmóvil a menos de medio cable del casco sumergido.

Arriaron el bote, y el capitán Hull, Dick Sand y dos marineros se embarcaron en él enseguida.

El perro continuaba ladrando; trataba de sostenerse sobre el parapeto, pero a cada instante caía en la cubierta; habríase dicho que sus ladridos no se dirigían entonces ya a los que iban hacia él. ¿Se dirigían a marineros o pasajeros encerrados en aquel buque?

«¿Habrá a bordo algún náufrago que haya sobrevivido?» se preguntaba la señora Weldon.

El bote del Pilgrim iba a llegar en algunos golpes de remo al casco sumergido.

Pero de pronto los ladridos del perro se modificaron. A los primeros ladridos que invitaban a los salvadores a acudir sucedieron unos ladridos furiosos. Sin duda la cólera más violenta excitaba a aquel singular animal.

—¿Qué tendrá este perro? —dijo el capitán Hull, mientras el bote daba la vuelta a la popa del buque a fin de acercarse a la parte de la cubierta sumergida bajo el agua.

Lo que no podía entonces observar el capitán Hull, lo que no pudo ser observando ni aun a bordo del Pilgrim, fue que el furor del perro se manifestó precisamente en el momento en que Negoro, dejando su cocina, acababa de dirigirse hacia el castillo de proa.

¿Conocía el perro, y había reconocido éste al maestro cocinero? Era muy inverosímil. De todos modos, Negoro, cuyo entrecejo se había de pronto fruncido un instante, volvió a entrar en la cámara de la tripulación después de haber mirado al perro sin manifestar ninguna sorpresa.

Entretanto el bote había dado la vuelta a la popa del barco. Sobre ella se leía este solo nombre: Waldeck.

Waldeck y ninguna cosa más que designara el puerto a que pertenecía. Pero en las formas del casco y en ciertos detalles que un marino conoce al primer golpe de vista, el capitán Hull había reconocido que este barco era de construcción americana: su nombre lo confirmaba además. Y ahora este casco era todo lo que quedaba de un bergantín de quinientas toneladas.

En la proa del Waldeck una ancha abertura indicaba el sitio en que se había producido el choque.

Como consecuencia de haberse vuelto el casco, esta abertura se encontraba entonces a cinco o seis pies fuera del agua, lo que explicaba por qué el bergantín aún no había zozobrado.

Sobre la cubierta, que el capitán Hull veía en toda su extensión, no había nadie.

El perro, que había abandonado el parapeto, se dejaba escurrir hasta el pañol central que estaba abierto, y allí ladraba unas veces al interior y otras al exterior.

—Ciertamente que este animal no está solo a bordo —observó Dick Sand.

—No, en verdad —respondió el capitán Hull.

¿Conocía el perro, y había reconocido éste al maestro cocinero?

El bote siguió entonces a lo largo del parapeto de babor, que estaba medio sumergido. Seguramente que una mar un poco gruesa habría hecho zozobrar completamente al Waldeck.

La cubierta del bergantín estaba barrida de un extremo a otro. No quedaba sobre ella más que algunos pedazos del palo mayor y del de mesana, ambos rotos a dos pies por encima del ensamblaje y que debían haber caído al golpe, llevándose tras de sí los obenques, los brandales y las escalas de maniobra. Sin embargo, a todo lo lejos que podía extenderse la vista no se veía ningún otro objeto alrededor del Waldeck, lo cual parecía indicar que la catástrofe hacía muchos días que había ocurrido.

—Si algunos desgraciados han sobrevivido a la colisión —dijo el capitán Hull— es probable que el hambre o la sed hayan acabado con ellos, porque el agua ha debido entrar en la despensa. No debe haber a bordo más que cadáveres.

—No —exclamó Dick Sand—, no. El perro no ladraría así; ahí hay seres vivos.

En este momento el perro, respondiendo a la voz del grumete, se dejó escurrir al mar y nadó trabajosamente hacia el bote, porque parecía estar extenuado.

Al ser recogido, el animal se precipitó ardientemente, no hacia un pedazo de pan que Dick Sand le presentó primero, sino hacia un balde que contenía un poco de agua dulce.

—Este pobre animal está muerto de sed —exclamó Dick Sand.

Buscaron entonces un lugar a propósito para atracar el bote con más seguridad al Waldeck, y con ese objeto se separaron algunas brazas. El perro debió evidentemente creer que sus salvadores no querían subir a bordo, porque se agarró a la chaqueta de Dick Sand y comenzó con nueva fuerza sus lastimeros ladridos.

Le comprendieron. Su pantomima y su lenguaje eran tan claros como hubiera podido serlo la lengua de un hombre. El bote avanzó enseguida hasta la serviola de babor. Allí los dos marineros lo amarraron sólidamente, mientras que el capitán Hull y Dick Sand, poniendo el pie en la cubierta al mismo tiempo que el perro, se izaban no sin trabajo hasta el pañol que se abría entre los pedazos de los dos mástiles.

Por este pañol bajaron los dos a la bodega.

La bodega del Waldeck, medio llena de agua, no contenía ninguna mercancía. El bergantín navegaba en lastre, con lastre de arena que se había escurrido hacia babor y que contribuía a sostener el barco escorado. Por este lado no había salvamento posible.

—Aquí no hay nadie —dijo el capitán Hull.

—Nadie —respondió el grumete después de haberse adelantado hasta la parte anterior de la bodega.

Pero el perro, que estaba sobre cubierta, continuaba ladrando, y parecía llamar más imperiosamente la atención del capitán.

—Subamos —dijo el capitán Hull al grumete—, y ambos volvieron a aparecer sobre cubierta.

El perro corrió hacia ellos y trató de llevarles hacia la toldilla.

Le siguieron hasta el cuadrado; allí había cinco cuerpos, cinco cadáveres sin duda, tumbados en el suelo. A la luz del día que penetraba por la claraboya, el capitán Hull reconoció los cuerpos de cinco negros.

Dick Sand, que iba del uno al otro, creyó sentir que los infortunados respiraban aún.

El perro nadó trabajosamente hacia el bote.

—¡A bordo! ¡A bordo! —gritó el capitán Hull—, y llamaron a los dos marineros que guardaban la embarcación, los cuales ayudaron a transportar a los náufragos fuera de la toldilla, lo cual no se realizó sin trabajo; pero dos minutos después los cinco negros estaban tendidos en el bote sin que ninguno de ellos tuviera conciencia de lo que se hacía para salvarlos. Algunas gotas de cordial y un poco de agua fresca prudentemente administrada, podían tal vez volverles a la vida.

El Pilgrim se mantenía a medio cable del casco naufragado, y el bote en breve se atracó a él.

Echaron un cabo desde la berga mayor, y los negros, subidos de uno en uno, descansaron por fin en la cubierta del Pilgrim. El perro les había acompañado.

—¡Desgraciados! —exclamó la señora Weldon viendo a estas pobres gentes que no eran más que cuerpos inermes.

—¡Viven, señora Weldon! ¡Los salvaremos, sí, los salvaremos! —dijo Dick Sand.

—¿Qué les habrá sucedido? —preguntó el primo Benedicto.

—Esperad a que puedan hablar —respondió el capitán Hull—, y nos contarán su historia. Pero ante todo démosles de beber un poco de agua con algunas gotas de ron.

—Después, volviéndose —gritó:

—¡Negoro!

A este nombre el perro se irguió como si hubiera estado en acecho, con el pelo erizado y la boca abierta.

Entre tanto, el cocinero no aparecía.

—¡Negoro! —repitió el capitán Hull.

El perro dio de nuevo señales de un extremado furor.

Negoro salió de la cocina. Apenas se mostró en la cubierta cuando el perro se precipitó sobre él y quiso saltarle al cuello.

De un golpe con la badila con que estaba armado, rechazó al animal, al cual algunos marineros acudieron a contener.

—¿Es que conoce a ese perro? —preguntó el capitán Hull al maestro cocinero.

—¿Yo? —respondió Negoro—. No lo he visto jamás.

—¡Es singular! —murmuró Dick Sand.

IV

LOS SUPERVIVIENTES DEL WALDECK

Todavía se hace en gran escala la trata de negros en toda el África equinoccial. A pesar de los cruceros ingleses y franceses, muchos buques cargados de esclavos salen todos los años de las costas de Angola o de Mozambique para llevar negros a diversas partes del mundo, y aun es preciso decirlo, del mundo civilizado.

El capitán Hull no lo ignoraba. Aun cuando estos parajes no eran ordinariamente frecuentados por los negreros, se preguntaba si aquellos negros cuyo salvamento acababan de verificar, serían supervivientes de un cargamento de esclavos que el Waldeck llevara a vender a alguna colonia del Pacífico. En todo caso, si esto era así, aquellos negros quedaban libres por el hecho de haber puesto el pie a bordo de un barco, y ya le faltaba tiempo para decírselo.

Mientras esto sucedía se prodigaron a los náufragos del Waldeck los más solícitos cuidados. La señora Weldon, ayudada por Nan y por Dick Sand, les había administrado un poco de esa excelente agua de que se veían privados hacía muchos días, y esto y algún alimento bastó para volverlos a la vida.

El más viejo de aquellos negros, que podría tener unos sesenta años de edad, se encontró en breve en estado de hablar, y pudo responder en inglés a las preguntas que se le hicieron.

—¿El buque que les trasportaba —preguntó primero el capitán Hull—, ha sido abordado?

—Sí —respondió el viejo negro—. Hace diez días, nuestro buque fue abordado durante una noche muy oscura. Nosotros dormíamos...

Se prodigaron a los náufragos los más solícitos cuidados.

—Pero la tripulación del Waldeck, ¿qué ha sido de ella?

—Cuando con mis compañeros subí a cubierta, no estaban ya allí, señor.

—¿Saltaría la tripulación a bordo del buque que chocó con el Waldeck? —preguntó el capitán Hull.

—Quizá, y debemos esperarlo así.

—Y ese barco, después del choque, ¿no volvió a recogeros?

—No.

—¿Habrá tal vez naufragado?

—No, señor, no ha naufragado —respondió el viejo negro moviendo la cabeza—, porque lo vimos huir durante la noche.

Este hecho, que fue atestiguado por todos los supervivientes del Waldeck, puede parecer imposible. Sin embargo, es demasiado cierto que los capitanes, después de alguna terrible colisión debida a su imprudencia, han huido frecuentemente sin preocuparse en tratar de llevarles algún recurso a los infortunados a quienes han perdido.

Que los cocheros hagan una cosa por el estilo, y dejen a otros en la vía pública el cuidado de reparar la desgracia que ellos han causado, es condenable; pero al menos sus víctimas pueden estar seguras de encontrar socorros inmediatos. Pero que haya hombres que abandonen así en la mar a otros hombres, eso es inaudito, eso es vergonzoso.

Sin embargo, el capitán Hull conocía muchos ejemplos de semejante inhumanidad y repitió a la señora Weldon que tales hechos, tan monstruosos y todo como eran, no habían sido desgraciadamente raros.

Después, volviendo a empezar la conversación, preguntó:

—¿De dónde venía el Waldeck?

—De Melbourne.

—¿No sois esclavos?

—No, señor —respondió vivamente el viejo negro, que se estiró todo lo que le permitía su estatura—. Somos súbditos del estado de Pensilvania y ciudadanos de la libre América.

—Amigos míos —respondió el capitán Hull—, creed que no habéis comprometido vuestra libertad pasando a bordo del bergantín americano Pilgrim.

En efecto, los cinco negros que trasportaba el Waldeck pertenecían al estado de Pensilvania. El más viejo, vendido en África como esclavo a la edad de seis años, y después transportado a los Estados Unidos, había sido declarado libre después de muchos años por la ley de manumisión. En cuanto a sus compañeros, mucho más jóvenes que él, hijos de esclavos libertos antes de su nacimiento, habían nacido libres, y ningún blanco había tenido jamás derecho de propiedad sobre ellos. No hablaban siquiera esa lengua negra que no emplea el artículo, y que no conoce más que el infinitivo de los verbos, lengua que ha desaparecido poco a poco después de la guerra antiesclavista. Habían, pues, estos negros dejado libremente los Estados Unidos, y volvían también con entera libertad a ellos.

Según dijeron al capitán Hull, habían estado contratados como trabajadores en casa de un inglés que poseía una gran explotación cerca de Melbourne, en Australia meridional. Allí habían pasado tres años con gran provecho suyo, y concluido su contrato, habían querido regresar a América.

Se habían embarcado, por consiguiente, en el Waldeck, pagando su pasaje como pasajeros ordinarios. El 5 de diciembre habían salido de Melbourne, y diecisiete días después, durante una noche muy oscura, el Waldeck había sido abordado por un gran vapor.

Los negros estaban acostados. Algunos segundos después de la colisión, que fue terrible, se precipitaron a cubierta. Ya los mástiles del buque habían caído, y el Waldeck estaba tumbado sobre su costado; pero no debía zozobrar, porque el agua sólo había invadido una porción insuficiente de la bodega.

En cuanto al capitán y la tripulación del Waldeck, habían desaparecido, ya porque unos hubieran sido precipitados al mar, ya porque otros se hubiesen agarrado a los aparejos del buque abordador, que después del choque había huido para no volver.

Los cinco negros habían quedado solos a bordo sobre un casco medio zozobrado y a 1.200 millas de tierra.

El más viejo de los negros se llamaba Tom, su edad así como su carácter enérgico y su experiencia frecuentemente puesta a prueba durante una larga vida de trabajos, le constituían jefe natural de los compañeros que se habían asociado a él.

Los otros negros eran jóvenes de veinticinco a treinta años, que tenían por nombres Bat, hijo del viejo Tom, Austin, Acteón y Hércules, los cuatro bien constituidos y vigorosos y que se habrían vendido caros en los mercados del África Central. Aun cuando habían sufrido terriblemente, se podía perfectamente reconocer en ellos magníficas muestras de esa raza fuerte a la cual una educación liberal adquirida en las numerosas escuelas de América del Norte había impreso su sello.

Tom y sus compañeros se habían encontrado por consiguiente solos en el Waldeck después de la colisión, sin tener ningún medio de levantar el inerte casco y sin poder abandonarlo, pues las dos embarcaciones de a bordo se habían despedazado en el abordaje. Quedáronse, pues, reducidos a esperar el paso de un buque, mientras el casco fue derivando poco a poco a impulso de las corrientes. Esta acción explicaba por qué se les había encontrado tan fuera de su ruta, puesto que habiendo salido el Waldeck de Melbourne debía encontrarse en una latitud más baja.

Durante los diez días que transcurrieron entre la colisión y el momento en que el Pilgrim llegó a la vista del buque naufragado, los cinco negros se habían alimentado con algunas provisiones que encontraron en la despensa de la cámara. Pero no habiendo podido penetrar en la gamusa, anegada enteramente, no habían podido apagar su sed con ninguna bebida espirituosa y habían sufrido cruelmente, porque los barriles de agua que llevaban amarrados en la cubierta se habían deshecho con el choque. Desde la víspera Tom y sus compañeros, torturados por la sed, habían perdido el conocimiento, y ya era tiempo de que el Pilgrim llegase.

Tal fue el relato que hizo Tom en pocas palabras al capitán Hull. No había motivo para poner en duda la veracidad del viejo negro. Sus compañeros confirmaron todo lo que había dicho, y además los hechos abogaban por esta pobre gente.

Otro ser viviente salvado también en el casco habría hablado sin duda con la misma franqueza si hubiera tenido el don de la palabra.

Este ser era el perro, a quien la vista de Negoro parecía afectar de tan desagradable manera. Había entre ellos una antipatía verdaderamente inexplicable.

Dingo, tal era el nombre del perro, pertenecía a esa raza de mastines peculiar a Nueva Holanda. Sin embargo, no había sido en Australia donde el capitán del Waldeck lo había encontrado. Dos años antes Dingo, errante y medio muerto de hambre, había sido encontrado en el litoral oeste de la costa de África, en las inmediaciones de la desembocadura del Congo. El capitán del Waldeck recogió este hermoso animal, que era poco sociable y que parecía sentir constantemente la pérdida de algún antiguo dueño, del que hubiera sido violentamente separado y a quien le hubiera sido imposible encontrar en aquel país desierto. Dos letras, S. V., grabadas en su collar, era lo único que recordaban un pasado de este animal, cuyo misterio en vano se hubiera tratado de buscar.

Dingo, magnífico y robusto animal, mayor que los perros de los Pirineos, era por consiguiente un soberbio ejemplar de esa variedad de mastines del Nueva Holanda. Cuando se erguía echando la cabeza atrás, tenía la estatura de un hombre. Su agilidad, su fuerza muscular, habían debido hacer de él uno de esos animales que atacan sin dudar a los jaguares y a las panteras y que no temen hacer frente a un oso. De pelo espeso y con larga cola bien provista de pelo y rígida como la de un león, de color leonado oscuro, no tenía más que algunos matices blanquecinos en el hocico. Este animal, bajo la influencia de la cólera debía ser terrible, y así se comprende cuán poco satisfizo a Negoro la acogida que le había hecho aquel vigoroso individuo de la raza canina.

Sin embargo, si Dingo no era sociable, tampoco era malo. Parecía más bien triste. El viejo Tom había hecho la observación a bordo del Waldeck de que este perro no parecía muy aficionado a los negros. No trataba de hacerles daño, pero seguramente huía de ellos. Tal vez en la costa africana donde estuvo errante había sufrido algún mal tratamiento por parte de los indígenas. Así pues, aun cuando Tom y sus compañeros eran buena gente, Dingo nunca se había acercado a ellos. Durante los diez días que los náufragos habían pasado en el Waldeck, había estado apartado de ellos, alimentándose no se sabe cómo, pero sufriendo también cruelmente por la sed.

Tales eran los supervivientes de aquel casco que el primer golpe de mar iba a sumergir. Indudablemente no hubiera arrastrado consigo a las profundidades del océano más que cadáveres si la inesperada llegada del Pilgrim retardada por las calmas y los vientos contrarios no hubiese permitido al capitán Hull hacer una obra de humanidad. Esta obra debía ser completada devolviendo los náufragos del Waldeck a su país, facilitándoles los medios de llegar a él, ya que en el naufragio habían perdido sus economías de tres años de trabajo: esto es lo que iba a hacer. El Pilgrim, después de haber descargado en Valparaíso, debía remontar la costa americana hasta la altura del litoral de California. Allí Tom y sus compañeros serían bien recibidos por James W. Weldon, así se lo había asegurado su generosa esposa, y serían provistos de todo lo que necesitaran para llegar al estado de Pensilvania.

Tranquilas sobre el porvenir estas pobres gentes, no tuvieron más que dar las gracias a la señora Weldon y al capitán Hull; y en verdad que les debían mucho y que, aunque fuesen pobres negros, tal vez algún día pudieran pagarles esta deuda de reconocimiento.