Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Katastrophenszenarien auf der Erde und im Orbit. Wie das Übel in die Welt kam, sich behaupten konnte und zu den Sternen aufbrach, einen verbrannten Planeten hinter sich lassend, erzählt Regina Schleheck in 18 vollkommen unterschiedlichen fantastisch-dystopischen Geschichten – Vorspiel zu der Novelle »Untertauchen«, in der ein Flugzeug der kanakischen Küstenwache zwischen den neukaledonischen Inseln in den Pazifik stürzt, was eine Reihe von Geschehnissen auslöst. Tagebuchaufzeichnungen berichten von schwierigen Familienverhältnissen, Luftnot, Ressourcenknappheit und der von Haien dominierten Unterwasserwelt. Das Streben nach Gewinn und Gemeinschaft, Verständnis und Verständigung, Exotik und Erotik eint und trennt die Protagonisten und treibt sie einem tragischen Ende entgegen. Die vielfach ausgezeichnete Autorin – unter anderem mit dem Deutschen Phantastik Preis für ein SciFi-Hörspiel - zeichnet eine düstere Zukunftsvision »voll sanfter Fantasie«.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

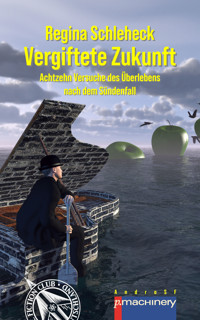

Regina Schleheck

VERGIFTETE ZUKUNFT

Achtzehn Versuche des Überlebens

nach dem Sündenfall

AndroSF 193

Regina Schleheck

VERGIFTETE ZUKUNFT

Achtzehn Versuche des Überlebens nach dem Sündenfall

AndroSF 193

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: September 2024

p.machinery Michael Haitel

Titelbild: Andreas Schwietzke

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 426 7

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 715 2

I – Dünger der Dystopie

Engelsfallen

In Harfenmusik mischen sich Gläserklirren, Gelächter und angeregtes Geplauder. Petra schlägt mit einem Löffel gegen ein Glas: »Ruhe bitte!«, mahnt sie.

Die Gespräche verstummen.

Gott erhebt sich. Sie streicht die langen, seidigen Haare zurück. Ihrem strahlenden Lächeln merkt man die Erschöpfung kaum an. »Meine lieben Erzengel, meine teure Petra!«, beginnt sie. »Ich bin froh, wieder bei euch zu sein. Ich kann euch versichern, das hier ist einer der lauschigsten Planeten im ganzen Alphaquadranten!«

Wo sie überall gewesen sei, was sie auf den anderen Planeten geschaffen habe, wollen die Engel wissen.

»Ach Göttchen«, lächelt die Herrscher des Himmels. »Hier und da, dies und das. Auf Vulkan habe ich die Vulkanier geschaffen und auf Bajor habe ich mich zu den Bajoranern inspirieren lassen. Aber es war alles noch nicht das, was mir eigentlich vorschwebte …«

»Halleluja, Herr«, meldet sich Petra zu Wort. »Hier auf der Erde hast du doch auch schon Großartiges zustande gebracht: Fische, Vögel und Landtiere – was willst du mehr?«

»Ich möchte meine Schöpfung mit etwas ganz Besonderem krönen«, sagt Gott.

Ein schrilles Klingeln unterbricht sie.

»Herr, tut mir leid, das kann nur Luzifera sein!«, meint Petra nervös. »Die macht in letzter Zeit nur noch Stress! Kommt dauernd zu spät und hält sich an keine Vereinbarung!«

Gott lässt den Blick lächelnd in die Runde gehen. »Raffaela«, sagt sie, »du stehst gerade. Mach ihr auf.«

Widerwillig tut die Engel, wie ihr geheißen.

Luzifera stürmt herein, drängelt an den Sitzenden vorbei. »Hi, Mädels«, ruft sie. »Cool, euch wiederzusehen!«

Jemand quiekt: »Pass doch auf!«

»Servus Boss! Was macht der Alphaquadrant?« Luzifera hebt den Arm zum High five.

Gottes Blick gilt Zachariella. Die schreit: »Du hast mir den Heiligenschein vom Kopf gefegt!«

Luzifera gibt Zachariellas Gloriole einen Stups. »Mach mal halblang!«, sagt sie. »Sieht doch cool aus, der Reifen überm Ohr!«

»Sieh dich bloß vor!«, faucht Zachariella. »Dein Heiligenschein sitzt auch schon ganz schön wackelig!«

Die Angesprochene plumpst auf den letzten freien Platz neben Anaella.

»Luzifera«, Gott räuspert sich. »Warum kommst du so spät?«

Die kratzt sich am Kopf. »Ach, Göttchen, man hat so seine Geschäfte … immer in deinen Diensten unterwegs!«

Als sie den Blick ihrer Vorgesetzten bemerkt, verschränkt sie die Arme hinter dem Rücken.

»Was soll der Lehm an deinen Händen?«, fragt Gott.

Samaella räuspert sich vernehmlich.

Luzifera zischt etwas Unverständliches in ihre Richtung.

»Samaella«, sagt Gott sanft. »Was willst du erzählen?«

»Die will sich bloß wichtigmachen, die blöde Rauschgoldschlampe!«, faucht Luzifera.

»Äh…«, Samaella schluckt. Dann sagt sie mit fester Stimme: »Gott, Luzifera formt heimlich Geschöpfe! Sie versucht, Wesen nach ihrem Ebenbild herzustellen!«

Luzifera spuckt Gift und Galle: »Na und? Und du schmeißt nachts Kometen ins Meer!«

Gottes Stimme klingt jetzt alles andere als sanft: »Luzifera!«

Die Engel windet sich: »Boss! Sieh es mal so: Ich versuche lediglich, dein Werk zu vollenden! – Immer in deinen Diensten, Chef, Tag und Nacht!«

»Du wagst es, mir ins Handwerk zu pfuschen?«, donnert Gott.

Luzifera duckt sich unwillkürlich: »Herrgott noch mal, was ist denn dabei? Ich will doch nur helfen!«

Gott hat sich von ihrem Platz erhoben. »Michaela! Gabriela!«, befiehlt sie, »Greift diese falsche Schlange und bringt sie her!«

Es kommt zu einem kurzen Handgemenge, aber schließlich kniet Luzifera zu Gottes Füßen, während Gabriela ihr den Arm hinter dem Rücken verdreht und Michaela mit einer Hand im Nacken nachhilft. Die anderen Engel sind schreckensstarr. Man hört nur das Keuchen der drei.

Gott betrachtet Luzifera von oben herab. Dann sagt sie: »Du sollst sehen, dass ich in dieser Hinsicht keinen Spaß verstehe! Steht auf, meine Erzengel, und hört, was ich hiermit und in alle Ewigkeit verfüge: Die Erzengel Luzifera wird von mir aus dem Himmel verstoßen! Tief unter der Erde soll sie sich in Zukunft verkriechen! Sie soll sich hüten, mir noch einmal unter die Augen zu kommen! Und zum Zeichen ihrer Schande soll sie drei Hörner tragen: zwei auf dem Kopf statt des Heiligenscheins, dessen sie sich als unwürdig erwiesen hat, und das dritte Horn soll ihr zwischen den Beinen sprießen!«

Luzifera kreischt in höchsten Tönen. Je länger ihr Schrei anhält, umso tiefer sackt ihre Stimme.

»Und damit jeder weiß, dass du nicht mehr zu den Engeln gehörst«, fährt Gott fort, »sollst du in Zukunft Luzifer heißen! – Hebe dich hinweg, Luzifer! Du bist verbannt!«

Der Boden unter Luzifer öffnet sich. Mit einem dumpfen Brüllen verschwindet er in die Tiefe. In die plötzlich eintretende Stille sagt Gott wie zu sich selbst: »Ein Wesen nach ihrem Ebenbild, sagst du, Samaella?«

Wenn Götter schlafen, vergeht Zeit. Viel Zeit. Die Engel bemühen sich derweil um das Tagesgeschäft.

Schließlich kommt der Moment, in dem Gott wieder aufwacht. Petra ist die Erste an ihrem Bett, als sie die Augen aufschlägt.

Gott gähnt, streckt sich, schwingt die Beine über die Bettkante, gähnt noch einmal herzhaft. Sie blickt durch die Wolkendecke zu ihren Füßen und besinnt sich. »Die Schöpfung auf der Erde ist vollendet«, sagt sie. »Ich muss mich wieder um die anderen Planeten kümmern. Aber vorher will ich hören, wie das Projekt Mensch sich entwickelt hat!«

Petra ruft die Erzengel zum Rapport. Wieder finden sich alle aufgeregt plappernd und kichernd um den großen runden Tisch ein, Musik ertönt, Füße scharren, Flügel machen leise fächelnde Geräusche.

Petra klopft mit dem Löffel an ihr Glas, und die Engel verstummen. »Gott hat euch zusammenrufen lassen, damit ihr berichtet, wie sich die Menschen auf der Erde eingelebt haben«, sagt Petra.

Eine unbehagliche Stille macht sich breit.

»Was ist, meine lieben Erzengel?«, fragt Gott. »Erzählt!« Wieder geht ihr Blick in die Runde. »Wie macht sich die Mensch? – Raffaela, berichte!«

»Die Mensch?«, sagt Raffaela und guckt Gott nicht an. »Och, ganz gut eigentlich …«

»Was heißt das – eigentlich?«, fragt diese.

»Naja, die Mensch ist dir gut gelungen!«, fährt Raffaela hastig fort. »Sie ist ganz nach deinem Ebenbild geraten: schön, klug, gut …«

»Aber?«, insistiert Gott. »Ich höre doch ein Aber hinter deinen Worten!« Sie blickt die Engel eine nach der anderen an. »Anaella! Guck mich an! Ihr verheimlicht mir irgendwas!«

»Herr«, sagt Uriella zögerlich. »Es ist so: Die Mensch ist nicht mehr allein …«

»Nicht mehr allein?« Alle Sanftheit ist aus Gottes Stimme geschwunden. »Was soll das heißen?«

Uriella windet sich: »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll …«

Unter Gottes scharfem Blick schlägt sie die Augen nieder. Dann sprudelt es aus ihr heraus: »Sie hat sich mit den Gehörnten zusammengetan!«

Gottes Augenbrauen ziehen sich zusammen. »Uriella! Kannst du dich bitte etwas klarer ausdrücken? Wer oder was sind die Gehörnten?«

Uriellas Blick geht flehentlich in die Runde: »Herrgott, helft mir doch!«

Die Engel inspizieren ihre Fingernägel.

Samaella gibt sich einen Ruck. »Luzifer hat sie gemacht!«, stößt sie heiser in Gottes Richtung hervor, ohne sie anzugucken.

Gott beugt sich vor, als hörte sie schlecht. »Luzifer? Was hat er gemacht?«, fragt sie drohend.

»Er hat sie nach seinem Ebenbild geschaffen!«, stammelt Samaella, »Also nicht ganz. Auf dem Kopf tragen sie keine Hörner, aber zwischen den Beinen haben sie eins! Man sieht es nicht, weil sie es unter Feigenblättern oder Tüchern verstecken. Aber damit machen sie sich an die Menschen heran!«

Auf Gottes Stirn erscheint eine kleine pulsierende Ader.

»Luzifers Ebenbilder vergreifen sich an meinen Menschen?«, wiederholt sie. »Anaella! Hör auf, dich hinter Gabriela zu verstecken! Was machen die Gehörnten mit meinen Menschen?«

Anaella, die mit ihrem Stuhl an ihre Nachbarin herangerutscht ist, sagt verzweifelt: »Herr, wie soll ich es erklären? Sie spießen sie auf! Und es macht ihnen Vergnügen, allen beiden! Sie vermehren sich wie die Teufel!«

Gabriela springt ihr bei: »Die Menschen haben ganz vergessen, dass sie nur auf dich vertrauen müssen, um deine Ebenbilder zu gebären«, sagt sie schnell. »Sie treiben es mit den Gehörnten und setzen jetzt selbst immer mehr Gehörnte in die Welt!«

Gottes Stirnfaltenwurf vertieft sich.

Gabriela zwickt Anaella, die hastig fortfährt: »Es gibt schon fast so viele Gehörnte wie Menschen auf der Erde! Und sie sind stärker, sie unterdrücken die Menschen und zwingen sie, ihnen den Herd zu hüten und die Hütte zu kehren …«

»Genug!«, donnert Gott. »Ich habe genug gehört! – dieser vermaledeite Dreigehörnte!«

Es hält sie nicht mehr auf ihrem Platz. Sie springt auf und geht erregt hin und her, während sie sich die Nase reibt und vor sich hinmurmelt: »Ich muss etwas unternehmen! – Aber was?« Sie bleibt hinter Petra stehen, die mit eingezogenem Kopf auf ihrem Stuhl zusammensinkt. »Petra!«, ruft Gott. »Was sagst du dazu?«

Die Engel ist puterrot geworden. »Äh, du solltest ein Zeichen setzen, Herr!«, sagt sie, ohne aufzublicken.

Gott setzt ihr Hin- und Hergehen fort. »Ein Zeichen!«, sagt sie grimmig. »Du sagst es, ein Zeichen! – Ein Zeichen – Was soll das heißen, ein Zeichen?«

Wieder bleibt sie hinter Petra stehen, die nervös mit den Flügeln zuckt.

»Zeig ihnen, wer du bist!«, wispert Petra kaum hörbar.

Gottes Antlitz leuchtet auf. »Ja, richtig, sie sollen wissen, wer ich wirklich bin! – Ich muss ihnen mein wahres Ebenbild zeigen! Meine Tochter, mein Fleisch und Blut! Die wird ihnen die Augen öffnen!« Wieder geht sie hin und her, aber diesmal mit beschwingtem Schritt und Armbewegungen, die ihren Worten Nachdruck verleihen. »Ein paar Prophezeiungen, damit sie vorbereitet sind – und dann mein wahrhaftiges Kind!«

Die Erzengel fächeln Beifall.

»Wer kann meine Tochter gebären?«, fragt Gott in die Runde gewandt. »Es muss eine Mensch sein, die noch nicht den Gehörnten verfallen ist! – Na los, Vorschläge!«

Unter den Erzengeln erhebt sich ein allgemeines Gemurmel.

»Ich wüsste eine Mensch, die infrage käme!«, ruft Michaela laut.

»Wie heißt sie?«, fragt Gott.

»Maria.« Michaelas Gesicht leuchtet rosig. »Sie ist dein größter Fan. Die einzige Mensch, für die ich meine Hand ins Fegefeuer legen würde, dass sie sich noch mit keinem Gehörnten eingelassen hat!«

Uriella kichert: »Keiner mit ihr, willst du sagen!«

Gott ignoriert das verstohlene Kichern der übrigen Engel. »Ist gebongt! Gabriela, du fliegst sofort zu ihr und machst ihr klar, was ich von ihr will!«, ordnet sie an. »Es sollte ihr eine große Ehre sein!«

Bereitwillig entfleucht die Erzengel Gabriela.

Raffaela schüttelt bedenklich den Kopf: »Gott, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann …«

Gott schickt einen ungehaltenen Blick in ihre Richtung: »Was ist denn nun schon wieder! – Könnt ihr nicht einmal sagen: Gott, das hast du gut gemacht?«

»Gott, das hast du gut gemacht!«, jubeln die Engel im Chor.

»Aber?«, insistiert Gott. »Ich höre schon wieder ein Aber!«

»Du solltest die Gehörnten nicht unterschätzen«, gibt Raffaela zu bedenken. »Die Menschen sind für sie Freiwild. Eine alleinstehende Schwangere hat es auf der Erde schwer. Es gibt noch kein Unterhaltsgeld …«

»Wenn ich euch richtig verstehe«, sagt Gott gedehnt. »Dann soll ich Maria einem der Ebenbilder Luzifers anvertrauen? – Aber dann pfuscht er mir ja wieder ins Handwerk!«

»Es sei denn«, wirft Anaella ein, »er ist zu alt dafür! Dann kann er ihr nichts mehr tun!«

»Na los, ich will Namen hören!«, ruft Gott. »Wer kommt infrage?«

»Ich weiß einen Zimmermann namens Josef«, schlägt Anaella vor. »Den könnten wir auf sie ansetzen …«

»Worauf wartest du noch?«, unterbricht Gott ungeduldig. »Bring es ihm bei!«

»Ich fliege!«, trällert Anaella und entfernt sich flügelschlagend.

Wieder tritt eine nachdenkliche Stille ein.

»Himmel«, sagt Gott entnervt. »Ist das kompliziert hier auf der Erde! Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt in den Griff! Ich muss mich endlich in den Betaquadranten aufmachen …«

Auf der Erde geht alles seinen jahrtausendealten Gang. In einer kleinen Stadt namens Nazareth ist der Zimmermann Josef damit beschäftigt, Bretter für eine Lade zurechtzusägen, die am gleichen Tag noch fertig werden soll. Er ist so vertieft in seine Arbeit, dass er nicht merkt, wie sich hinter ihm der Boden öffnet und ein merkwürdiger Gast zum Vorschein kommt. Die Gestalt tippt ihm auf die Schulter und Joseph fährt herum.

»Psst, Josef!«, raunt Luzifer.

»Hä?«, entfährt es dem erschrockenen Schreiner. Er mustert den Besucher, der ihm so unvermittelt erschienen ist, von oben bis unten. »Wer bist du? Was hast du da für Hörner auf dem Kopf?«

Luzifer ignoriert die Frage. »Josef, du bist berufen!«, brummt er geheimnisvoll.

Josefs erster Schrecken weicht einem Ausdruck deutlichen Genervtseins. »Nicht schon wieder!«, stöhnt er. »Das hat mir doch dein Kollege mit dem Reifen um den Kopf gerade eben schon erzählt.«

»Ja richtig.« Luzifer lächelt hintergründig. »Aber der hat etwas Wichtiges vergessen!«

»Was gibt es denn noch?«, poltert Josef. »Ich soll diese Maria ehelichen, obwohl ich doch schon viel zu alt dazu bin, und dann soll ich mit ihr zu dieser Volkszählung reisen …«

Luzifer schneidet ihm das Wort ab: »Ich sehe schon, du bist ein schlauer Bursche!« Er geht um den alten Mann herum und mustert ihn eingehend von oben bis unten. Mit den Fingerspitzen zupft er an Josefs Lendenschurz, aber der Schreiner schlägt ihm reaktionsschnell auf die Hand. Luzifer schüttelt amüsiert lächelnd den Kopf. »Wer hat dir erzählt, dass du zu alt dazu bist? Du stehst doch noch in vollem Saft …«

Josef wiegt bedauernd den Kopf: »Naja, schön wär’s …«

Verschwörerisch raunt ihm Luzifer zu: »Na hör mal, da gibt es doch Tricks! – Hier, ich hab dir was mitgebracht! Das ist Stechapfel!« Er fingert einen kleinen Beutel hervor und öffnet die Schnur, die ihn zusammenhält. Mit Finger und Daumen greift er hinein und reibt Josef ein schwarzes Pulver unter die Nase. »Nimm etwas von dem zerstoßenen Samen zu dir, nur ein bisschen. Ich sage dir, das wirkt Wunder!«

»Wirklich?«, fragt Josef mit allen Anzeichen des Misstrauens.

»Glaub mir«, zischt Luzifer beschwörend. »Das ist affengeil. Du wirst es deiner Maria schon besorgen können!«

Josef greift nun selbst in den Beutel, den der Teufel ihm darbietet. Er reibt eine Prise des Pulvers unter seiner Nase, stößt mit der Zungenspitze an die Krümel auf dem Zeigefinger, lässt den Geschmack im Mund zergehen, schluckt, spürt der Wirkung nach, die sich in seinem Körper ausbreitet. Sein Gesicht rötet sich ein wenig, die Haltung strafft sich, und er wirft einen verstohlenen Blick zu seinem Lendenschurz hinunter. Dann breitet sich ein Lächeln in seinem Gesicht aus. »Wenn das so ist«, sagt er und schüttelt Luzifer die Hand, der dabei das Säckchen in die Pranke des Zimmermanns gleiten lässt. »Dann will ich das gern auf mich nehmen!«

Über das, was Wochen später in der Kammer des Zimmermanns vor sich geht, schweigt die Chronik.

Nicht verschwiegen werden aber darf, was sich viele Jahre später im Himmel abspielt, als Gott von ihrer Reise durch den Betaquadranten zu einer kurzen Stippvisite bei ihren Erzengeln einkehrt. Wie immer zu diesen Anlässen findet sich das Himmelspersonal bei Harfenmusik, Met und Manna an der gemeinsamen Tafel ein. Petra spricht die Begrüßungsworte. Dann muss Gott erzählen, was ihr widerfahren ist und was sie geschaffen hat. Die staunenden Erzengel erfahren von den martialischen Klingonen auf dem Planeten Quonos, ihren schauerlichen Riten und Gelagen. Aber schon bald kommt Gott auf den eigentlichen Anlass ihres Besuchs zu sprechen.

»Was machen die Menschen?«, fragt sie. »Wie hat sich meine Tochter entwickelt?«

Schlagartig ist es totenstill.

»Uups«, entfährt es Zachariella. »Deine Tochter!«

Gott sieht mit gerunzelten Brauen in die Runde, bis ihr Blick bei Petra angekommen ist, die neben ihr am liebsten in den Wolken versinken möchte.

»Oh, deiner Tochter geht es gut!«, versichert Petra hastig.

Gott wendet sich wieder Zachariella zu. »Erzähl schon«, sagt sie. »Was wolltest du zu meiner Tochter bemerken?«

Zachariella windet sich. »Och, eigentlich gar nichts!«, sagt sie gedehnt. »Eigentlich sieht sie dir recht ähnlich, die langen seidigen Haare, das hübsche Gesicht … bis auf …«

Michaela fällt ihr ins Wort: »Sie kann toll predigen, mindestens so gut wie du, Herr! Sie kommt gut an!«

»So hat sie viele Anhänger?«, fragt Gott, die jetzt eine Engel nach der anderen fixiert.

Als ihr Blick bei Michaela verweilt, antwortet diese hastig: »Das kann man wohl sagen! Zwölf Getreue weichen ihr gar nicht mehr von den Fersen!«

Samaella kann sich den Einwurf nicht verkneifen: »Komisch nur, es sind alles Gehörnte!«

Gott fährt herum. »Wie das? Sie sollte doch zu den Menschen sprechen! Zählt denn keine Mensch zu ihren Anhängern, Samaella?«

Samaella grinst hämisch: »Diese Maria Magdalena, aber die gibt sich ja schon aus gewerblichen Gründen mit Gehörnten ab!«

Gottes Stirnader pulsiert heftig. »Es reicht!«, donnert sie. »Was stimmt mit meiner Tochter nicht?«

»Naja, ob das wirklich deine Tochter ist …«, sagt Gabriela gedehnt.

Raffaela fällt ein: »Naja, ob das wirklich deine Tochter ist …«

Samaella prustet heraus: »Du solltest ihr mal unter den Lendenschurz gucken!«

»Sie ist gar nicht mein Ebenbild?«, ruft Gott. »Wollt ihr das damit sagen? – Sie ist Luzifers Ebenbild? Sie ist sein – Sohn?« Das blanke Entsetzen spricht bei diesem letzten Wort aus ihrer Stimme.

Petra hält einen Umschlag hoch. »Er hat dir ein Telegramm geschickt …«

»Luzifer?«, schreit Gott. »Lies vor!«

»Er schreibt: Wir sind quitt, Chef!«, liest Petra. »Einst hast du mir drei Hörner verpasst, jetzt bist du selbst dran. Ein Horn trägt deine Tochter zwischen den Beinen, die anderen beiden habe ich dir aufgesetzt!«

Gott stößt einen lang gezogenen Wutschrei aus.

»Nagelt das Balg ans Kreuz!«, brüllt sie.

Dölfchens wunderbarer Waschsalon

Edmund hatte ausgelitten, und Mutter wollte nicht aufhören zu weinen. Da schlug der Vater ihr mitten ins Gesicht. Sie hatte die Augen geschlossen und nicht damit gerechnet. Ihr Kopf flog so heftig nach hinten, dass sie das Gleichgewicht verlor und mit einem Schrei vom Stuhl kippte. Er trat zu, bis sie nur noch leise wimmerte. Es tat weh, sie so zu sehen. Nicht wegen des Kummers und der Schmerzen. Es tat weh, zu sehen, wie sie sich fallen ließ. Wie ein Tier. Als Vater in der Woche davor den Hund verprügelte, hatte der sich ihm genauso zu Füßen geworfen, die Läufe vorgestreckt, und dann hatte er tatsächlich uriniert, was Vater zur Nilpferdledernen greifen ließ. Er hörte nicht auf, bis die Lache, in der der Hund lag, sich dunkelrosa färbte.

Mir konnte er nichts mehr tun. Ich hatte zu viel Karl May gelesen. Vorher war ich jeden Abend verprügelt worden. Weil ich immer zu spät nach Hause kam. »Warum tust du das, Dölfchen?«, fragte Angela. Ich zuckte die Schultern: »Ich kriege sowieso eine Tracht, egal, was ich mache. Wenn ich pünktlich komme, habe ich eine Stunde weniger. Wenn ich wegbleibe, kann ich eine Stunde länger spielen. Die Prügel dauern nur fünf Minuten.«

Karl May hat mich gelehrt, dass man seinen Schmerz nicht zeigen soll. Das hab ich gemacht. Ich hab laut mitgezählt. Zweiunddreißig Peitschenhiebe. Meine Mutter stand vor der Tür mit dem Ohr am Holz. Sie kann es bestätigen. Ich hab bis zweiunddreißig gezählt und kein bisschen geschrien. Als er im Wirtshaus war, kam sie ins Zimmer und hat mich gesalbt und getröstet. Sie versteht nicht, dass Härte das Einzige ist, was hilft. Die Menschen sind heute alle verweichlicht. Drei Kinder hatten meine Eltern schon verloren. Bei Edmund waren es die Masern. Auch die Indianer sind an Masern gestorben. Im Überleben zeigt sich, wer aus dem richtigen Holz ist. Es war das letzte Mal, dass Vater mich mit der Peitsche verprügelt hat.

Angela ist meine Halbschwester. Sie und Alois sind schon fast erwachsen. Als Vater zum ersten Mal mit der Peitsche ausholte, war ich drei. Ich hätte es mir sicherlich nicht merken können, wenn sich mir Angelas Bild nicht so eingebrannt hätte. Sie ist sechs Jahre älter, trug lange blonde Zöpfe. Von hinten an der Hose hat sie meinen Vater gepackt und von mir wegzuzerren versucht. Alois, der Ältere, hat sich nur weggeduckt. Aber sie hat gekämpft. An den Zöpfen hat er sie gerissen und in die Ecke geschleudert. Von mir hat er immerhin abgelassen. Vorerst.

Als ich so alt war wie Angela damals, konnte ich für mich schon Sorge tragen. Aber jetzt war Edmund gestorben, und Mutter lag meinem Vater winselnd zu Füßen. Ich sann auf Abhilfe.

Es sollte noch drei Jahre dauern, ehe mein Vater ganz unerwartet im Gasthaus an einer Lungenblutung starb. Kein schöner Tod. Aber unauffällig. In allen Städten hatte sich eine Rattenplage ausgebreitet. Die Biester sind intelligent. Wenn sie sehen, dass einem der ihren der Fraß nicht bekommt, machen sie einen Bogen darum. Also braucht man ein Mittel, das man nicht rausschmeckt und das verzögert wirkt. In Wein lässt es sich hervorragend auflösen.

Der Versuch hat mich sehr ermutigt, mich mit Säuberungsprozessen zu beschäftigen. So viel Schmutz, so viel Elend auf der Welt, so viele schädliche und verderbliche Faktoren! Und auf der anderen Seite so unglaubliche Möglichkeiten nie gekannter Durchschlagskraft und Effizienz.

Wir zogen von Leonding nach Linz und atmeten Stadtluft. Großdeutsche Ideen lagen in der Luft. Großartige Entwicklungen. Überall schritt die Elektrifizierung voran. Trambahnen und Automobile fuhren auf den Straßen. Aber nicht nur im öffentlichen Raum, auch in den Haushalten tat sich etwas. Amerikanische Erfinder hatten eine Entstaubungspumpe entwickelt, mit deren Hilfe der Schmutz nicht mehr mühsam weggefegt und durcheinandergewirbelt werden musste, sondern er wurde durch einen Luftstrom angezogen und gleich in einen Behälter befördert, mit dem man ihn entsorgen konnte.

Ebenfalls aus Amerika kam eine Erfindung, die Hamilton Smirts Trommelwaschmaschinen und die Nevburgschen Patentwaschmaschinen weiterentwickelte und in den Salons der Stadt Furore machte: elektrische Maschinen zum Waschen und Mangeln. Wenn ich daran dachte, wie sich Mutter mit der Wäsche plagte, mit den riesigen Kesseln, dem Soda, das ihr die Hände rissig und wund machte, mit Einweichen, Rühren, dem großen Holzstab, dem Waschbrett, mit Spülen, Wringen – ich hätte ihr so gerne das Leben leichter gemacht! Mitnichten war mit dem Abgang meines Vaters das Paradies ausgebrochen. Es gab keine Prügel mehr, aber das Geld war knapp.

Auf der Suche nach einem kleinen Zubrot hatte ich die besseren Häuser abgeklappert, und siehe da, man konnte mich für kleine Botengänge verwenden. Als Laufbursche kam ich nicht nur herum, sondern konnte auch Einblicke in die inneren Zustände der Linzer Bürgerhäuser nehmen. In der Kirchgasse Nummer neun lernte ich Stefanie kennen. Isak Stefanie, um es genau zu nehmen. Eine Jüdische. Aber das sah man ihr nicht an. Sie war von strahlendem Blond, einer natürlichen Geradheit, einer stolzen Haltung, die mein Herz im Sturm einnahm. Ich suchte, so oft es ging, ihre Nähe, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob sie einen Dienstboten wie mich überhaupt wahrnahm. Der glückliche Zufall wollte es, dass just im Salon ihrer Mutter ein Handelsvertreter einer deutschen Firma aus Gütersloh, Miele hieß sie, den Prototyp einer elektrischen Waschmaschine vorstellen sollte. Alle Damen der Gesellschaft rissen sich darum, bei dem Ereignis zugegen zu sein. Es war Linzer Tagesgespräch. Für die Präsentation sollten einige Vorkehrungen getroffen werden. Der Salon wurde hergerichtet, das ganze Haus einer Räum- und Reinigungsaktion unterzogen, für den Empfang mussten Einkäufe getätigt werden, daher waren Handlangerdienste gefragt, und ich ließ die Schule umso lieber links liegen, als ich Gelegenheit witterte, meiner Stefanie nahe sein zu können.

Am Vorabend war ich der Letzte, der den Waschsalon vorbereitete. Ich wich nicht eher, als bis der letzte Handgriff getan, der letzte Dienstbote entlassen worden war. Nie war ich Stefanie so lange und so intensiv nahe gewesen, und den Moment wollte ich bis zur Neige auskosten! Die beiden Damen des Hauses waren in die Küche gegangen, und ich schlich mich hinterher, um mir kein Wort von den Lippen meiner Liebsten entgehen zu lassen. Als ich mich im Zwielicht des abendlichen Flurs an die Wand neben dem Türrahmen presste, vernahm ich einen abgrundtiefen Seufzer.

»Ach, Mutter«, sagte meine Holde. »Kannst du bitte dafür Sorge tragen, dass dieser Kerl unser Haus nicht mehr betritt?«

»Er ist anstellig«, entgegnete ihre Mutter. »Gute Arbeitskräfte sind heute selten.«

»Er starrt mich auf unverschämte Art und Weise an«, sagte Stefanie. »Wenn er morgen dabei ist, wird er mich zum Gespött der ganzen Stadt machen.«

»Contenance, liebes Kind!«, gab die Mutter zurück. »Er ist ein Subalterner, ein Untermensch. Wer sich von derartigen Subjekten beeinträchtigt fühlt, vergisst seine gesellschaftliche Position.«

Die Tochter stampfte mit dem Fuß auf. »Ich mag seine dumme Fratze nicht mehr sehen! Dieses alberne Oberlippenbärtchen, dieser stutzerhafte Seitenscheitel, dieses dümmliche Grinsen!«

Die Stimme ihrer Mutter wurde scharf. »Schluss damit! Du gehst jetzt mit mir in den Salon, und dann wirst du ihn in aller Freundlichkeit nach Hause schicken. Zeig mir, wie eine Dame sich in einer solchen Situation benimmt!«

Ich huschte zurück in den Salon. In meinem Herzen, in meinem Hirn herrschte Chaos. Konnte es wirklich möglich sein, dass von mir die Rede gewesen war? Vollkommen kopflos fühlte ich mich außerstande, Stefanie in diesem Gemütszustand gegenüberzutreten. Weg, nur weg! Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst! Das leere Zimmer wirkte geräumig und sehr aufgeräumt. Nichts, wo ich mich hätte den Blicken entziehen können. Bis auf … Mein Blick fiel auf den riesigen Waschbottich, der in der Mitte des Salons aufgebaut war. Sekunden später zog ich den schweren Holzdeckel über mir in seine ursprüngliche Position. Schlagartig verstummten alle Geräusche. Es wurde stockfinster. Nur ein leises kratzendes Geräusch drang kurz darauf noch an meine Ohren. Ich brauchte eine Weile, ehe ich begriff, was es bedeutete. Jemand hatte die Verriegelung der Waschmaschine geschlossen.

Als ich realisierte, dass es kein Entrinnen aus dieser unwürdigen Lage gab, geriet ich in einen Zustand äußerster Panik. Ich versuchte, den Deckel zu öffnen. Er bewegte sich keinen Millimeter. Ich tastete die Wände ab, klopfte in steigender Erregung dagegen, rief um Hilfe. Vergebens. Mein Refugium war innen mit Metall ausgekleidet, an dem ich mir die Fäuste wund hämmerte, meine Schreie gellten mir in den Ohren, die im Nu ertaubten. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir die Luft knapp. Meine Kraft erlahmte. Dann spürte ich nur noch mein Herz wummern und versank in einen Schwebezustand, in dem mir das Bewusstsein zu schwinden drohte. Vorstellungen zuckten durch meinen Kopf, Bilder, Visionen – Angst, Traum, Realität, alles vermengte sich zu einem Brei, in dem nur noch von Zeit zu Zeit ein klarer Gedanke aufblitzte: Irgendwann würde jemand diese Maschine öffnen. Aber ob der Sauerstoff so lange vorhielt? Ich hatte keine Ahnung, wie dieses Gerät funktionierte. Was, wenn man es anstellte, ohne es zu öffnen? Nein, man würde es zunächst befüllen. Man würde einen Berg verunreinigter Wäsche über mich schütten. Wenn ich dann noch halbwegs bei Kräften wäre, würde ich mich erheben, auftauchen aus dem Schmutz. Ich würde erschöpft um Haltung ringen, vermutlich schwankend dastehen, einen Liebestöter meiner Stefanie auf dem Haupte, so würde ich mich den Damen der Linzer Gesellschaft darbieten. – Und wenn ich keine Kraft dazu mehr besäße? Wenn das Wasser in den Kessel eingelassen, zum Sieden gebracht würde, während ich halb tot am Boden des Trogs lag?

Ich glitt in einen Traumzustand, vielleicht eine Strategie meines überforderten Hirns, das mich trösten wollte, mir Bilder vorgaukelte, die den Gefühlen, die sich tief in mir hervordrängten, Raum gaben, Ausdruck verliehen. Ein innerer Reinigungsprozess, eine Katharsis, mit der ich gleichzeitig mit der Welt abrechnete, mit meinem Leben, das bis dahin meinen Kampf ums Überleben, um Würde, mein Ringen um ein besseres Dasein so schmählich missachtet hatte. Ich sah eine Welt vor mir, eine Gesellschaft, wie sie sein sollte. Wie ich sie gestalten würde. Eine Welt, in der die Guten, die Starken das Ruder übernahmen und sie befreiten von all der verlogenen, der falschen Mischpoke, die diesen Planeten verunreinigte. Ich sah gesunde, schöne Menschen, die sich dauerhaft zusammenschlossen zu einer großen Volksgemeinschaft. Zu einem tausendjährigen Reich. Menschen wie Angela, aufrecht, tapfer, stolz, edel. Blond. Bessere Menschen. Sie würden die Welt erobern und alles ausmerzen, was sich ihnen entgegenstellte. Verbrecher, Juden, Ratten. Untermenschen. Ich sah eine Welt, die ich gestaltete und in der man mir dafür allerhöchsten Respekt zollte. Ein Paradies, in dem ich schließlich auch meine Eva finden würde, um mich mit ihr zu vereinigen in einem nie enden wollenden Liebestaumel. Mit diesen Bildern versank ich schließlich in einer gnädigen, einer unabsehbaren Schwärze.

Das Geräusch, das mich wieder in die oberen Schichten meines Bewusstseins beförderte, war ein wiederkehrendes Scharren, ein Rasseln, das lauter wurde, bis es meine Umgebung zum Vibrieren brachte. Ich fühlte den Boden unter mir schwanken und hatte Mühe, mich zu orientieren. Wo war ich? Dann fiel es mir nach und nach wieder ein. Ich musste geschlafen haben. Vermutlich hatte ich den mir verbliebenen Sauerstoff dadurch auf ein Minimum heruntergefahren. Denn offensichtlich lebte ich noch. Aber was waren das für Laute, was für eine Bewegung? Hatte man die Maschine angestellt? Ohne sie vorher zu öffnen? Im gleichen Moment, in dem der Gedanke in mir aufblitzte, wurde nach einem dumpfen Stoß ein schmaler Lichtstreif über mir sichtbar. Ich schloss geblendet die Augen. Wieder ein Stoß. Das Licht wurde heller, wie ich sogar durch meine geschlossenen Augen wahrnahm. Noch ein Stoß. Dann ein Schrei.

Ich versuchte, etwas über mir zu erkennen, aber es war schier unmöglich. Da war nur ein helles, gleißendes Licht. Dann Stimmen. Viele Stimmen. Sie redeten in einer Sprache, die ich nicht verstand.

»‘allo?«, rief ich nach oben. Die Zunge klebte mir am Gaumen, ich lallte mehr, als dass ich artikulierte.

Die Stimmen wurden erregter. Aber immer noch verstand ich kein Wort. Es waren nicht nur Frauenstimmen, mehrere Männer mussten dabei sein. Dabei war da doch nur der eine Mann, dieser … Wie hieß er denn noch? Dieser Vertreter, der diese Maschine da aufgebaut hatte … Der Name der Firma war mir entfallen. Alles, was sich gestern abgespielt hatte, schien auf einmal endlos weit zurückzuliegen. Tausend Jahre. Ein tausendjähriges Reich hatte ich errichten wollen. Richtig! Aber wo war ich jetzt? Diese Menschen, die sich über den Bottich beugten, konnten nicht die Linzer Salonieren-Mischpoke sein. Hatte man die Polizei gerufen?

Neue Stöße ließen meine enge Welt erschüttern. Frische Luft, Licht flutete mich, sodass eine ganze Milchstraße hinter meinen geschlossenen Augenlidern zu tanzen begann. Ich spürte, wie mich etwas unter den Achseln packte und nach oben zog. Einen Moment lang zappelte ich hilflos in der Luft, dann wurde ich sanft zu Boden gelassen. Die Knie wurden mir weich, ich sackte zusammen. Wieder wurde alles schwarz um mich.

Ich fand mich wieder in einem Raum, der einem Wintergarten oder einem riesigen Glaskasten glich und hinter dem sich eine Art botanischer Garten auftat. Die Wände waren transparent, offensichtlich auch so weit durchlässig, dass ich ein lindes Lüftchen wehen spürte. Ich konnte die prächtigen Pflanzen, die mir gänzlich unbekannt waren, riechen, sie verströmten einen gefälligen Duft, lieblich, aber doch mit einer herben Beinote, betörend und exakt so, wie ich es mochte, ohne dass ich jemals einen Gedanken daran verschwendet hätte, wie ein Geruch beschaffen sein sollte, den ich am meisten liebte. Das grelle Licht war einer gerade richtig warmen, strahlenden, aber nicht blendenden Helligkeit gewichen. Ich lag auf einer Unterlage von angenehmer Konsistenz, fest, ohne hart zu sein, sondern gerade so weich, dass ich mich wohlig rekeln konnte. Das Mobiliar war spärlich, aber zweckdienlich. Ein Tisch, ein Stuhl, eine Art Schrank, eine Wasserquelle. Neben meinem Lager eine Tür in einer Wand, die nicht transparent und von einer undefinierbaren Konsistenz war, eine Tür, die ich gar nicht als solche erkannt hätte, wenn sie nicht unversehens aufgeglitten wäre. Fast geräuschlos. Herein trat eine Frau. Blond. Aufrecht. Stolz. Nicht Angela, nein. Schon gar nicht Stefanie. Diese Frau war größer, schöner, gepflegter, würdevoller, als ich je eine Frau gesehen hatte. »Eva!«, schoss es mir durch den Kopf. Sie strahlte mich an, nickte mir zu, und ich versuchte, mich aufzurichten, ihren Gruß zu erwidern, aber das Einzige, was mir gelang, war ein vermutlich etwas verrutschtes Lächeln. Erschöpft sank ich zurück auf mein Lager.

Sie zog den Stuhl an das Bett heran, setzte sich und legte eine Hand auf meinen Unterarm. Ein wohliges Schaudern durchflutete mich. Es kribbelte so stark, dass ich meinen Unterleib spürte, der zu neuem Leben erwachte. Dankbar wurde ich mir der Decke bewusst, die man über mich gelegt hatte. Sie neigte den Kopf, es wirkte geradezu so, als wollte sie mir zuhören. Dabei hatte ich noch keinen Ton gesagt, ebenso wenig wie sie einen Laut von sich gegeben hatte. Ihre Miene war ernst. Bei aller Strenge umgab sie aber ein Strahlen, vielleicht eher eine Art Aura, ein positives Fluidum, das mir nahezu blindes Vertrauen einflößte. Vielleicht war es auch der Geruch, den sie verströmte, diskret zwar, den ich aber doch jetzt, wo sie mir so nahe war, deutlich wahrnahm, weil er den Duft der Pflanzen überlagerte. Er erinnerte mich an etwas, ganz entfernt … Meine Mutter! Meine geliebte Mutter! Ach, aber sie hatte doch ganz anders gerochen! Angst hatte sie ausgeströmt, Unterwerfung – Aber da war auch etwas von dem gewesen, was diese Frau mir vermittelte. Herzensgüte, Liebe. Ja, Liebe, war es, unbedingte Zuneigung, egal, was ich verbrochen hatte oder wie ich mich benahm. Sie liebte mich, wie ich war. Selbst wenn sie nicht guthieß, was ich tat. Meine Verspätungen, meine Widerworte, die indirekten Aufstacheleien gegen den Vater, seinen Tod. Sie musste es gewusst haben. Immer. Natürlich hatte sie es nicht gutgeheißen! Aber sie hörte nicht auf, mich zu lieben! Meine Mutter. So fühlte es sich an.

»Dölfchen«, sagte die Frau mit einem Mal, und jetzt hatte sie exakt den Tonfall meiner Mutter. Ihre Artikulation war anders, es schien, als spräche sie eine fremde Sprache, als müsste ihre Zunge die ungewohnten Laute erst erarbeiten, als kostete sie seinen Klang vor. »Dölfchen«, wiederholte sie, »soll ich dich so nennen?«

»Natürlich«, entgegnete ich und wunderte mich über mich selbst. »Dölfchen« hatten Mutter und Schwester mich genannt. Ich war durchaus mittlerweile in einem Alter, in dem man beanspruchen konnte, mit dem vollen Namen angesprochen zu werden. – Woher, verdammt noch mal, kannte diese Frau überhaupt meinen Namen?

Sie zuckte kurz zusammen. »Bitte nicht fluchen«, bat sie.

Ich starrte sie an, wollte eben sagen: »Aber ich hab doch gar nicht –«, da fiel mein Blick auf ihre Hand, die nach wie vor auf meinem Unterarm lag. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Ich riss meinen Arm weg. Schlagartig hörte das angenehme Kribbeln auf. Sie guckte mich mit großen Augen an. Etwas wie Traurigkeit mischte sich in den Blick. Dann sagte sie etwas Unverständliches. Die Laute erinnerten an die Sprache, die ich vernommen hatte, als man mich aus dieser Waschmaschine befreite.

Die Waschmaschine! – Was ging hier eigentlich vor, verdammt?

Diesmal zuckte sie nicht zusammen. Sie hob die Hand, als wartete sie, dass ich ihr erneut meinen Arm anbot. Ich tat es, und wieder durchkribbelte es mich bis ins letzte Glied – ja, das ganz besonders! Ich war mir auf einmal vollkommen sicher, dass sie es wusste. Dass sie mich durchschaute.

»Warum auch nicht?«, sie lächelte. »Du bist ein Mann. Aber fluchen solltest du trotzdem nicht.«

Der Ton, in dem sie »Mann« sagte, elektrisierte mich dermaßen, dass ich mich jäh auf die Seite rollen musste, die hochschnellende Wölbung der Bettdecke verbergend. Nein, an diesem Tonfall erinnerte mich nichts an meine Mutter.

Sie lachte herzlich, wurde aber sofort wieder ernst.

»Du begehrst zu wissen, was es mit der Waschmaschine auf sich hat«, sagte sie.

Ich nickte, obwohl ich in diesem Moment ganz andere Dinge begehrte.

Wieder lächelte sie und fuhr dann fort: »Es war ein Prototyp.«

Daran erinnerte ich mich durchaus. Aber was trug das zur Klärung bei? Die Firma Miele … Da war der Name wieder.

»Sie war zur Weltrettung entwickelt worden.«

»Wer? Die Maschine?«, entfuhr es mir. – Was war das denn für ein hirnverbrannter Blödsinn? Bei aller Liebe zu meiner Mutter und allen geknechteten Frauen dieser Welt, die mit ihrer Hände Arbeit mühsam die Wäsche reinigen mussten: Eine Waschmaschine mochte ihnen durchaus eine gewisse Entlastung verschaffen, aber zur Weltrettung taugte sie noch lange nicht! Die Visionen tauchten wieder in mir auf, die ich im Dunkel der Maschine entwickelt hatte: Säuberung. Vernichtung aller lebensunwerten Kreaturen, Schaffung eines Lebensraums für eine Herrenrasse, die von mir geführt würde –

»In deinem Fall hat sie in den Zeitreisemodus umgeschaltet.« Mein Gegenüber runzelte die Stirn. »Bitte unterlasse diese Ausdrücke.«

»Was?«

»Die Maschine hat dich tausend Jahre weiter gebeamt.«

»Gebeamt?«

»Entschuldige«, sagte sie, »die Vokabel hab ich aus meinen rudimentären Archaische-Sprachen-Kenntnissen, die hab ich nicht aus deinem Hirn gezogen. Das muss aus einer späteren Epoche sein. Ich dachte, es passte.«

Was redete dieses Weib bloß? Ich wurde immer verwirrter.

Sie war rot geworden. »Du musst wirklich verzeihen«, sagte sie. »Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ich Gelegenheit habe, mit jemandem zu reden, der aus dem zwanzigsten Jahrhundert stammt.«

Was sollte das jetzt wieder heißen? Sie tat gerade so, als sei ich hundert Jahre älter als sie! Dabei war sie doch augenscheinlich –

»Wie alt – äh, wie heißt du eigentlich?« Im letzten Moment fiel mir ein, dass man eine Dame besser zuerst nach dem Namen fragt, bevor man alles Weitere erkundet.

»Eva«, sagte sie.

Da wusste ich endgültig, dass ich entweder vollkommen durchgeknallt oder aber im Paradies gelandet war. – Ja, warum nicht? Ich war gestorben, und das hier war das Paradies! Mir sollte es recht sein. Ich hatte meine Eva gefunden! Und wenn ich tatsächlich durchgeknallt sein sollte, so war dies jedenfalls eine der angenehmsten Arten der Verrücktheit, die ich mir je hätte ausdenken können.

Wieder errötete sie. Aber sie fasste sich schnell wieder.

»Lieber Adolf«, sagte sie, »es hat schon alles seine Richtigkeit. Du lebst und bist immer noch auf dem Planeten Erde. Ich hatte die Projektleitung und damit auch die Verantwortung für deine Deportation.«

»Depor– was?«

Sie sah ein wenig verwirrt drein. »Ich hab den Begriff in deinem Kopf gefunden. Mag sein, dass du ihn noch nicht recht entwickelt hattest. Aber er war dort schon angelegt.«

»Deportation.« Ja, mir dämmerte etwas. – Die Judensau! Stefanie! Jäh flammte die Wut in mir wieder auf. »Untermensch« hatte ihre Mutter mich genannt!

»Beruhige dich«, sagte Eva sanft.