16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

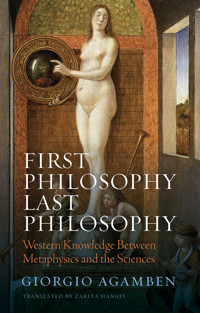

Der international bekannte Philosoph Giorgio Agamben beantwortet die Grundfrage der Philosophie Die Frage »Was ist Philosophie?« kann man erst spät stellen und nur mit Freunden erörtern. Giorgio Agamben umkreist sie daher in seinem Buch mit fünf emblematischen Essays zur Stimme, zum Sagbaren, zum Erfordernis, zum Proömium und zur Muse. Er verbindet archäologische Untersuchung und theoretische Reflexion und geht Fragen nach, wie das Konzept Sprache erfunden wurde, welchen Ort das Denken in der Stimme hat, was unter einer platonischen Idee zu verstehen ist und wie man das Verhältnis von Philosophie und (Natur-)Wissenschaft bestimmen muss. Am Ende wird das philosophische Schreiben – ein Problem, mit dem sich Agamben unausgesetzt beschäftigt hat – zum Präludium eines Werks, das ungeschrieben bleiben muss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Giorgio Agamben

Was ist Philosophie?

Über dieses Buch

Die Frage »Was ist Philosophie?« kann man erst spät stellen und nur mit Freunden erörtern. Giorgio Agamben umkreist sie daher in seinem Buch mit fünf emblematischen Essays zur Stimme, zum Sagbaren, zum Erfordernis, zum Proömium und zur Muse. Er verbindet archäologische Untersuchung und theoretische Reflexion und geht Fragen nach: wie das Konzept Sprache erfunden wurde, welchen Ort das Denken in der Stimme hat, was unter einer platonischen Idee zu verstehen ist und wie man das Verhältnis von Philosophie und (Natur-)Wissenschaft bestimmen muss. Am Ende wird das philosophische Schreiben – ein Problem, mit dem sich Agamben unausgesetzt beschäftigt hat – zum Präludium eines Werks, das ungeschrieben bleiben muss.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Giorgio Agamben, geboren 1942, lehrt heute als Professor für Ästhetik an der Facoltà di Design e Arti der Universität Iuav in Venedig, an der European Graduate School in Saas-Fee sowie am Collège International de Philosophie in Paris. Sein Werk ist in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen ›Opus dei. Archäologie des Amts‹ (2013), ›Die Macht des Denkens‹ (2013), ›Stasis. Der Bürgerkrieg als politisches Paradigma‹ (2016) sowie ›Die Erzählung und das Feuer‹ (2017).

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Che cos'è la filosofia?« im Verlag Quodlibet, Macerata

© 2016 Quodlibet srl

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hißmann, Hamburg

Coverabbildung: Giorgio Agamben

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490285-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Vorwort

I. Experimentum Vocis

II. Zum Begriff des Erfordernisses

III. Über das Sagbare und die Idee

IV. Über das Schreiben von Proömien

V. Anhang Die vortrefflichste Musik. Musik und Politik

Bibliographie

Vorwort

Inwiefern die fünf in diesem Band versammelten Texte eine Idee der Philosophie beinhalten, die gleichsam auf die Titelfrage antwortet, wird nur demjenigen deutlich werden – wenn es denn deutlich wird –, der sie wohlwollend gelesen haben wird. Wie festgestellt wurde, muss derjenige, der in einer Zeit schreibt, die ihm zu Recht oder zu Unrecht barbarisch vorkommt, wissen, dass seine Ausdruckskraft und sein Ausdrucksvermögen darum nicht größer sind, sondern eher vermindert und verschlissen. Weil er aber nicht anders kann und Pessimismus ihm von Natur aus fremd ist – und er sich zudem nicht mit Gewissheit an eine bessere Zeit zu erinnern vermag –, kann sich der Autor nur denjenigen anvertrauen, die dieselben Schwierigkeiten erlebt haben wie er, und das heißt Freunden.

Im Unterschied zu den anderen vier Texten, die während der letzten beiden Jahre entstanden sind, arbeitet Experimentum Vocis Notizen aus, die aus der zweiten Hälfte der 1980er Jahre stammen. Er gehört daher in denselben Kontext wie die (später im Sammelband Die Macht des Denkens [Frankfurt 2013]zusammengefassten) Essays Die Sache selbst, Die Überlieferung des Unvordenklichen,*Se. Das Absolute und das Ereignis und der (als Vorwort zu Kindheit und Geschichte [Frankfurt 2004] wiederveröffentlichte) Aufsatz Experimentum linguae.

I. Experimentum Vocis

1. Wenngleich zu jeder Zeit und allerorts Gesellschaften existierten und weiterhin existieren, deren Sitten und Bräuche uns barbarisch oder zumindest inakzeptabel erscheinen, wie auch mehr oder weniger zahlreiche Menschengruppen existierten und existieren, die jegliche Regel, Kultur und Tradition bereitwillig in Frage stellten und stellen, wenngleich es darüber hinaus Gesellschaften gab und noch immer gibt, die durch und durch kriminell waren und sind, und es im Übrigen keine Normen und keine Werte gibt, über deren Gültigkeit alle Menschen einstimmig übereinkommen können, dürfen wir über einen Umstand doch niemals nachzudenken müde werden: den Umstand nämlich, dass es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft und keine Gruppe gibt oder jemals gab, die schlicht und einfach auf die Sprache zu verzichten beschlossen hätte. Nicht dass die mit dem Sprachgebrauch verbundenen Risiken und Schäden im Lauf der Geschichte nicht mehrfach ins Bewusstsein getreten wären: Religiöse und philosophische Gemeinschaften, im Westen wie im Osten, haben das Schweigen – oder, wie die antiken Skeptiker sagten, die »Aphasie« – praktiziert. Schweigen und Aphasie waren jedoch nichts anderes als der Versuch, die Sprache und die Vernunft auf bessere Weise zu gebrauchen, und gerade nicht die bedingungslose Aufkündigung des Vermögens zur Sprache, das, in allen Traditionen, mit dem Menschlichen untrennbar verknüpft zu sein scheint.

Man hat sich oft gefragt, wie die Menschen zu sprechen haben beginnen können, und dabei offenkundig nicht nachprüfbare und völlig unpräzise Hypothesen über den Sprachursprung formuliert. Die Frage aber, weshalb die Menschen nicht aufhören zu sprechen, wurde niemals untersucht. Praktisch liegen die Dinge einfach: Bekanntlich verliert das Kind, wenn es nicht innerhalb der ersten elf Lebensjahre in irgendeiner Weise der Sprache ausgesetzt wird, die Fähigkeit, sich die Sprache anzueignen. Mittelalterlichen Quellen zufolge soll Friedrich II. ein entsprechendes Experiment durchgeführt haben, allerdings mit einer völlig anderen Zielrichtung. Es ging ihm nicht etwa um den Verzicht auf die Überlieferung der Sprache, sondern gerade darum, die natürliche Sprache der Menschheit aufzuspüren. Der angebliche Ausgang des Experiments allein genügt schon, um die Glaubwürdigkeit der betreffenden Quellen in Zweifel zu ziehen: Diesen Quellen zufolge hätten die peinlich genau jeden Kontakts mit der Sprache beraubten Kinder spontan Hebräisch gesprochen (anderen Quellen zufolge Arabisch).

Dass das Experiment, dem Menschen die Sprache zu entziehen, niemals durchgeführt wurde – nicht nur nicht in den Konzentrationslagern der Nazis, sondern nicht einmal in den radikalsten und innovativsten utopischen Gemeinschaften –, dass niemand – nicht einmal diejenigen, die nicht einen Moment lang zögerten, Leben zu nehmen – es bisher gewagt hat, für etwas Derartiges die Verantwortung zu übernehmen, zeugt zweifellos von der unauflöslichen Bindung der Menschheit an das Wort. In der Definition, die will, dass der Mensch jenes Lebewesen ist, das die Sprache hat, ist das entscheidende Element ganz offensichtlich nicht das Leben, sondern die Sprache.

Gleichwohl wissen die Menschen nicht zu sagen, um was es für sie in der Sprache als solcher geht, bei der schieren Tatsache, dass sie sprechen. Auch wenn sie mehr oder weniger dunkel spüren, wie sinnlos es ist, die Sprache weiter so zu gebrauchen, wie sie es nach wie vor tun – oft reden sie ja nur drauflos, ohne sich etwas zu sagen zu haben oder um sich damit zu verletzen –, sprechen sie beharrlich weiter und überliefern ihren Nachkommen die Sprache, ohne zu wissen, ob es sich dabei um das höchste Gut oder das größte Unglück handelt.

2. Nehmen wir die Idee des Unbegreiflichen als Ausgangspunkt, die Idee eines Seins, das von der Sprache und der Vernunft ganz und gar abgeschnitten, absolut unerkennbar und beziehungslos, auf nichts bezogen ist. Wie konnte eine solche Idee überhaupt entstehen? Wie können wir sie denken? Hätte sie ein Wolf, ein Stachelschwein, eine Grille ersinnen können? Kann man behaupten, dass das Tier in einer ihm unbegreiflichen Welt lebt? Da ein Tier nicht über das Unsagbare nachdenkt, kann ihm seine Umgebung auch nicht als unsagbar erscheinen. Alles in ihr sendet ihm Zeichen und spricht zu ihm, alles lässt sich auswählen und integrieren, und alles, was das Tier nicht betrifft, existiert für es schlichtweg nicht. Auf der anderen Seite kennt der göttliche Geist per definitionem nichts Undurchdringliches, ist seine Erkenntnis grenzenlos; alles – selbst der Mensch und die träge Materie – ist für ihn erkennbar und transparent.

Wir müssen das Unbegreifliche mithin als exklusive Errungenschaft des homo sapiens betrachten und das Unsagbare als eine allein der menschlichen Sprache eignende Kategorie. Der eigentliche Wesenszug dieser Sprache besteht darin, eine spezifische Beziehung zum Sein, von dem sie spricht, herzustellen, wie auch immer sie es benennt und bestimmt. Was auch immer wir benennen und konzipieren – allein durch den Umstand des Benanntseins ist es der Sprache und der Erkenntnis in gewisser Weise schon voraus-gesetzt, liegt es ihr bereits zu-grunde. Dies ist die grundlegende Intentionalität der menschlichen Sprache, die immer schon auf etwas bezogen ist, das sie als Unbezogenes, Beziehungsloses voraussetzt.

Jedes Setzen eines absoluten Prinzips oder eines Jenseits des Denkens und der Sprache muss sich mit diesem voraussetzenden Charakter der Sprache auseinandersetzen: Weil sie stets Relation ist, verweist sie auf ein beziehungsloses Prinzip zurück, das als solches selbst stets vorausgesetzt werden muss (oder wie es Mallarmé einmal ausgedrückt hat: »das Wort ist ein Prinzip, das sich durch die Negation eines jeden Prinzips entfaltet« – das heißt durch die Transformation des Prinzips in eine Voraussetzung, der άρχή in eine Hypo-these). Dies ist das ursprüngliche Mythologem und zugleich die Aporie, an der sich das sprechende Subjekt stößt: Die Sprache setzt ein Nicht-Sprachliches voraus, und dieses Beziehungslose, Unbezogene wird dadurch vorausgesetzt, dass es einen Namen erhält. Der vom Namen »Baum« vorausgesetzte Baum kann in der Sprache nicht ausgedrückt werden. Man kann lediglich von ihm sprechen, indem man von dem Umstand ausgeht, dass er einen Namen hat.

Was also denken wir, wenn wir ein Sein denken, das keine Beziehung zur Sprache hat? Wenn das Denken versucht, das Unbegreifliche und Unsagbare zu fassen, versucht es in Wahrheit, ebenjene voraussetzende Struktur der Sprache zu fassen, ihre Intentionalität, ihr Bezogen-Sein auf etwas, das als ein außerhalb dieses Bezugs Existierendes vorausgesetzt wird. Wir können ein Sein, das keinerlei Beziehung zur Sprache unterhält, nur mittels einer Sprache denken, die keinerlei Beziehung zum Sein unterhält.

3. Die für die westliche Metaphysik grundlegende Verflechtung von Sein und Sprache, von Welt und Sprechen, Ontologie und Logik wird in ebendieser Struktur der Voraussetzung artikuliert. Mit dem Terminus »Voraussetzung« bezeichnen wir hier das »Subjekt« in seiner ursprünglichen Bedeutung: das sub-iectum, das Sein, das, indem es voraus und zugrunde liegt, dasjenige konstituiert, auf dessen Grundlage – auf dessen Voraus-Setzung – man spricht und etwas sagt und über welches selbst nichts gesagt werden kann (die πρώτη οὐσία oder das ὑποκείμενον bei Aristoteles). Der Terminus »Voraussetzung« ist treffend: ὑποκεῖσθαι wird ja als Perfekt Passiv von ὑποτιθέναι, wörtlich »zugrunde legen«, gebraucht, und ὑποκείμενον bedeutet folglich »das, was vorausgesetzt wurde, liegt einer Prädikation zugrunde«. In diesem Sinn konnte Platon, als er das sprachliche Bedeuten untersuchte, schreiben: »Jedem dieser Namen ist eine spezifische Substanz (οὐσία) vorausgesetzt (ὑπόκειται)« (Protagoras, 349b), und »Wie können uns die ersten Namen, denen keine anderen Namen mehr vorausgesetzt sind (οἷς οὔπω ἕτερα ὑπόκειται), die Dinge zeigen?« (Kratylos, 422d). Das Sein ist der Sprache (dem Namen, der es zeigt) also vorausgesetzt, ist das, auf dessen Grundlage man sagt, was man sagt.

Die Voraussetzung drückt also die ursprüngliche Relation zwischen Sprache und Sein, zwischen den Namen und den Dingen aus, und die erste Voraussetzung ist ebendie, dass eine solche Relation existiert. Das Stiften einer Beziehung zwischen Sprache und Welt – das Stiften einer Voraus-Setzung – ist die konstitutive Leistung der menschlichen Sprache, so wie sie die abendländische Philosophie konzipiert hat: Onto-Logik, die Tatsache, dass das Sein gesagt wird und dass das Sagen sich auf das Sein bezieht. Allein unter dieser Voraussetzung sind Prädikation und Rede möglich: Die Voraussetzung ist das »auf dem« der Prädikation, verstanden als λέγειν τι κατά τινος, etwas über etwas sagen. Das »über etwas« (κατά τινος) ist nicht gleichbedeutend mit »etwas Sagen«, sondern drückt aus und verbirgt zugleich, dass in ihm die onto-logische Verknüpfung von Sprache und Sein immer schon vorausgesetzt ist – das heißt: dass die Sprache sich immer auf etwas bezieht, auf etwas beruht und nicht im Leeren spricht.

4. In der Kategorienschrift von Aristoteles nimmt die Verflechtung von Sein und Sprache die konstitutive Form der Voraussetzung an. Wie die antiken Kommentatoren beim Versuch, den Gegenstand dieser Schrift zu umreißen (als sie darüber rätselten, ob sie auf die Wörter, die Dinge oder die Konzepte zielt), voll und ganz verstanden haben, behandelt Aristoteles in den Kategorien nicht einfach nur die Wörter oder Dinge und auch nicht einfach nur die Konzepte, die Gedanken, sondern die »Wörter, insofern sie die Dinge mittels Konzepten bezeichnen«. Mit den Worten eines arabischen Kommentators: »Die logische Untersuchung betrifft die Gegenstände, insofern sie durch Wörter bezeichnet werden […] Der Logiker befasst sich nicht mit der Substanz oder dem Körper, insofern er von der Materie losgelöst ist oder insofern er sich bewegt oder eine Größe und Ausdehnung besitzt, sondern gerade insofern er von einem Terminus bezeichnet wird, zum Beispiel ›Substanz‹«. Um was es in diesem »insofern« geht, das heißt, was dem Seienden dadurch geschieht, dass es durch einen Namen bezeichnet wird, das ist – oder sollte es zumindest sein – das Problem der Logik. Das wiederum bedeutet, dass der eigentliche Ort der Kategorien und jeder Logik die Implikation von Sprache und Sein – die Onto-Logik – ist, dass Logik und Ontologie nicht voneinander getrennt werden können. Das Seiende als Seiendes (ὂν ᾗ ὄν) und das als Seiendes Gesagte sind unzertrennlich.

Allein diese Implikation setzt uns in den Stand, die Ambiguität der οὐσία πρώτη, der ersten Substanz der aristotelischen Metaphysik zu verstehen, eine Ambiguität, die die lateinische Übersetzung von οὐσία mit substantia festgeschrieben und der abendländischen Philosophie als unbewältigtes Erbe hinterlassen hat. Gerade weil in ihr die ontologische Struktur der Voraussetzung auf dem Spiel steht, konnte die οὐσία πρώτη, die sich ursprünglich auf ein Einzelding bezog, substantia werden, das heißt zu dem, was den Prädikationen, dem »etwas über etwas sagen« zugrunde liegt. Worin besteht nun die Struktur dieser Implikation? Wie konnte eine Einzelexistenz zu jenem Substrat werden, unter dessen Voraussetzung man sagt, was man sagt?

Das Sein wird nicht deshalb vorausgesetzt, weil es dem Menschen in Form einer vor-sprachlichen Intuition immer schon gegeben wäre. Vielmehr wird gerade die Sprache immer schon so artikuliert – das heißt gespalten –, dass sie im Namen dem ihm zugeordneten Sein immer schon begegnet ist bzw. es immer schon vorausgesetzt, zugrunde gelegt hat. Das Prä- bzw. das Sub- gehört daher zur Form der Intentionalität selbst, zur Relation von Sprache und Sein.

5. Im Doppelstatus der οὐσία πρώτη – Einzelding und Substanz – hallt die doppelte Artikulation der Sprache wider, die seit jeher in Name und Diskurs, langue und parole, Semiotik und Semantik, Sinn und Denotation gespalten ist. Diese Differenzen identifiziert zu haben ist keine Leistung der modernen Linguistik; vielmehr wurden sie bereits im griechischen Nachdenken über das Sein als grundlegend erfahren. Hatte bereits Platon die Ebene der Namen (ὄνομα) deutlich von der Ebene des Diskurses (λόγος) abgegrenzt, bildet die Unterscheidung der λεγόμενα ἄνευ συμπλοκῆς, dessen, was ohne Verbindung gesagt wird (»Mensch«, »Ochse«, »läuft«, »siegt«), von den λεγόμενα κατὰ συμπλοκήν, der Rede als verbundenen Worten (»der Mensch läuft«, »der Mensch siegt«, Kategorien, 1a16–19), nachgerade das Fundament der aristotelischen Kategorienliste. Die erste Ebene entspricht der von der faktischen Rede (die parole bei Saussure, das Semantische bei Benveniste) unterschiedenen Sprache (die langue bei Saussure, das Semiotische bei Benveniste).

Wir sind so sehr an die Existenz eines Sprache genannten Seienden gewöhnt, und die Isolierung einer von der faktischen Rede unterschiedenen Ebene des Bedeutens ist uns so vertraut, dass wir uns nicht klarmachen, dass in dieser Unterscheidung zum ersten Mal eine fundamentale Struktur der menschlichen Sprache zum Vorschein kommt, die diese von allen anderen Sprachen unterscheidet und ohne die so etwas wie eine Wissenschaft und eine Philosophie überhaupt nicht hätten entstehen können. Wenn Platon und Aristoteles als Begründer der Grammatik angesehen werden konnten, dann deshalb, weil ihre Sprachreflexion jenen Boden bereitet hat, auf dem die Grammatiker – vermittels einer Untersuchung der Rede – viel später das, was wir Sprache nennen, konstruieren und den Akt des Sprechens – die einzige reale Erfahrung – als Vollzug eines Sprache genannten ens rationis (wie zum Beispiel die griechische, die italienische Sprache etc.) interpretieren konnten. Gerade weil es auf dieser grundlegenden Spaltung der Sprache beruht, ist das Sein immer schon in Essenz und Existenz, in quid est und quod est, in Potenz und Akt gespalten: Die ontologische Differenz gründet in erster Linie auf der Möglichkeit, eine in der Rede nicht (aus)gesagte Ebene der Sprache und der Namen von einer Ebene der Rede zu unterscheiden, die unter der Voraussetzung Ersterer gesagt wird. Das entscheidende Problem, mit dem es jede metaphysische Reflexion aufnehmen muss, ist genau das Problem, an dem auch jede Theorie der Sprache zu scheitern droht: Wenn das (aus)gesagte Sein immer schon in Essenz und Existenz, Potenz und Akt gespalten ist und die es (aus)sagende Sprache immer schon in Sprache als langue und Rede, Sinn und Denotation zerfällt, wie ist dann ein Übergang von der einen zur anderen Ebene möglich? Und warum sind das Sein und die Sprache so verfasst, dass sie diesen Hiatus von Beginn an in sich bergen?

6. Die Anthropogenese war mit dem Ereignis der Sprache, das heißt zu dem Zeitpunkt, als der Primat der Gattung homo zum Sprecher wurde, nicht ein für alle Mal abgeschlossen. Vielmehr musste in einer geduldigen, jahrhundertelangen und beharrlichen Befassung analysiert, interpretiert und konstruiert werden, um was es in diesem Ereignis eigentlich ging. Damit so etwas wie die westliche Zivilisation entstehen konnte, musste man zunächst verstehen – bzw. sich zu verstehen entschließen –, dass das, was wir sprechen, dass das, was wir tun, wenn wir sprechen, eine Sprache ist und dass diese Sprache aus Worten geformt ist, die sich – dank eines Vermögens, das sich nur mit Hilfe vollkommen unwahrscheinlicher Hypothesen erklären lässt – auf die Welt und die Dinge beziehen. Dazu mussten im kontinuierlichen, nichtsegmentierten Strom der Laute, die durch den Gebrauch von Organen produziert wurden, die man in der Hauptsache von anderen (überwiegend auf die Ernährung bezogenen) Funktionssystemen geliehen hatte, zunächst die mit einer eigenständigen Bedeutung (μέρη τῆς λέξεως; Wörter) versehenen Redeteile erkannt werden und innerhalb dieser Redeteile die nicht weiter zerlegbaren Elemente (στοιχεῖα, Buchstaben), aus denen sich die Redeteile zusammensetzten. Die uns vertraute Zivilisation gründet in erster Linie auf einer »Interpretation« (ἑρμηνεία) des Sprechakts, auf der »Entfaltung« jener Erkenntnismöglichkeiten, die als in der Sprache enthalten und »impliziert« gedacht werden. Aus ebendiesem Grund kommt dem aristotelischen Traktat De interpretatione (Περὶ ἑρμηνείας), das mit der These beginnt, dass das, was wir tun, wenn wir sprechen, eine bedeutungsgebende Verknüpfung von Wörtern, Buchstaben, Gedanken und Dingen ist, in der Geschichte des abendländischen Denkens eine entscheidende Bedeutung zu, und aus ebendiesem Grund war und ist die inzwischen schon an den Grundschulen gelehrte Grammatik bis heute – zumindest in einem gewissen Maße – die Grundlagendisziplin des Wissens und der Erkenntnis. (Selbstverständlich besitzt die grammatische Reflexion neben dieser epistemisch-erkenntnistheoretischen auch eine politische Bedeutung: Wenn das, was die Menschen sprechen, eine Sprache ist und es nicht lediglich eine einzige Sprache, sondern viele Sprachen gibt, dann korrespondiert der Pluralität der Sprachen eine Pluralität der Völker und politischen Gemeinschaften.)

7. Bedenken wir nun die paradoxe Natur des Sprache genannten Gedankendings, des ens rationis (wir sprechen hier vom Gedankending, weil nicht klar ist, ob die Sprache im Bewusstsein, in den faktischen Reden oder bloß in den Grammatik- oder Wörterbüchern existiert). Sie wurde durch die geduldige, minutiöse Analyse des Akts des Sprechens konstruiert, wobei unterstellt wurde, dass man nur unter der Voraussetzung einer Sprache sprechen könne und die Dinge in einem Zeichensystem, das sich potentiell und nicht nur aktuell auf die Dinge bezieht, immer schon benannt seien (auch wenn man unmöglich erklären konnte – außer in mythologischer Manier –, von wem). Das Wort »Baum« kann den Baum in einem Redeakt bezeichnen, insofern man voraussetzt, dass die Vokabel »Baum«, für sich genommen und über jede aktuelle Denotation hinaus, »Baum« bedeutet. Die Sprache wäre demnach in der Lage, ihre Signifikationsmacht in der Rede auszusetzen, um die Dinge nach Art eines Lexikons rein virtuell zu bedeuten. Genau darin besteht die bereits angesprochene Differenz zwischen langue und parole, Semiotischem und Semantischem, Sinn und Denotation, die die Sprache irreversibel in zwei voneinander geschiedene Ebenen spaltet, die gleichwohl auf geheimnisvolle Weise miteinander kommunizieren.

Dass diese Spaltung der Sprache in Zusammenhang steht mit dem Bruch innerhalb des Ontologischen, der in der Unterscheidung von »Potenz« und »Akt«, δύναμις und ἐνέργεια zum Ausdruck kommt, mit Hilfe deren Aristoteles das Sein artikuliert, wird noch offensichtlicher, wenn man sich daran erinnert, dass eine der grundlegenden Bedeutungen des Ausdrucks δύναμις schon bei Platon »Bedeutung eines Wortes« ist. Der Zwiefältigkeit der sprachlichen Signifikation entspricht der Akt des Voraussetzens im Ontologischen: Der Sinn ist eine Voraussetzung der Denotation und die langue eine Voraussetzung der parole, so wie die Essenz eine Voraussetzung der Existenz und die Potenz eine Voraussetzung des Aktes ist. Aber genau an dieser Stelle verkompliziert sich alles. Sinn und Denotation, Sprache und Rede spielen sich faktisch auf zwei verschiedenen Ebenen ab, und es scheint keinen Übergang von der einen zur anderen zu geben. Man kann nur unter der Voraussetzung einer Sprache sprechen, aber in der Rede das zu sagen, was in der Sprache »gerufen« und benannt wurde, ist regelrecht unmöglich. Dies ist genau jener unüberwindbare Gegensatz zwischen Semiotischem und Semantischem, an dem das radikale Denken Benvenistes scheiterte (»Die Welt des Zeichens ist in sich geschlossen. Vom Zeichen zum Satz gibt es keinen Übergang […]. Sie sind durch einen Hiatus getrennt«);[1] oder der Gegensatz von Namen und Aussage bei Wittgenstein (»Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten sie. Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht.«)[2] Alles, was wir über die Sprache wissen, haben wir vom Sprechen aus gelernt, und alles, was wir über das Sprechen begreifen, verstehen wir von der Sprache aus; und dennoch führt die Wissen und Erkenntnis erst ermöglichende Interpretation (die ἑρμηνεία) des Sprechakts anhand der Sprache in letzter Instanz zu einer Unmöglichkeit des Sprechens.

8. Dieser voraussetzenden Struktur der Sprache korrespondiert die Eigenart ihrer Seinsweise, die darin besteht, dass sie sich spalten muss, um das Benannte sein zu lassen. Ebendiese Natur der Sprache hat Duns Scotus im Sinn, wenn er die Relation als ens debilissimum definiert und anfügt, dass sie darum so schwer erkennbar sei. In ontologischer Hinsicht ist die Sprache äußerst schwach, weil sie in der benannten Sache notwendig verschwinden muss; andernfalls stünde sie, anstatt sie zu bezeichnen und zu enthüllen, dem Erfassen der Sache im Wege. Gleichwohl liegt gerade darin – darin, dass die Sprache in dem, was sie sagt und benennt, selbst nicht wahrgenommen und nicht gesagt wird – ihre spezifische Potenz. Denn wenn, wie Meister Eckart schreibt, die Form, durch die wir ein Ding erkennen, selbst etwas wäre, lenkte sie als solches zur Erkenntnis ihrer selbst hin und von der Erkenntnis des Dings ab.[3]