9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

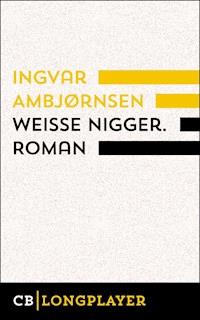

Mit »Weiße Nigger« wurde Ingvar Ambjørnsen zu einem der meistgelesenen und wichtigsten Autoren Norwegens. Der Roman nimmt seine Spannung aus der Direktheit, er ist Ausdruck einer Jugendkultur der siebziger Jahre, aggressiv und solidarisch zugleich. Ingvar Ambjørnsen schildert in seinem Roman eine Jugend in der Provinz, die felsenfeste Freundschaft von Rita, Charly und Erling, die erste Liebe und andere Turbulenzen, die Drogen, den Ausstieg. Es ist eine direkte, krasse, witzige, ironische und stark autobiographisch gefärbte Geschichte, in der die drei Hauptfiguren aufbrechen, um ein neues Leben anzufangen. »Die schönsten Stellen erinnern an Hamsun, poetische, zugleich hartbelichtete Porträts von Landstreichern und Nichtstuern.« Klaus Modick, DIE ZEIT »Ambjørnsen porträtiert die Lebenshungrigen, die alles aufsaugen, was ihren Hunger zu stillen verspricht: Literatur, Ideologie, Religion, Haschisch, Amphetamin, Heroin, Sperma und Alkohol; vor allem Alkohol.« TAZ

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über das Buch

Mit »Weiße Nigger« wurde Ingvar Ambjørnsen zu einem der meistgelesenen und wichtigsten Autoren Norwegens. Der Roman nimmt seine Spannung aus der Direktheit, er ist Ausdruck einer Jugendkultur der siebziger Jahre, aggressiv und solidarisch zugleich. Ingvar Ambjørnsen schildert in seinem Roman eine Jugend in der Provinz, die felsenfeste Freundschaft von Rita, Charly und Erling, die erste Liebe und andere Turbulenzen, die Drogen, den Ausstieg. Es ist eine direkte, krasse, witzige, ironische und stark autobiographisch gefärbte Geschichte, in der die drei Hauptfiguren aufbrechen, um ein neues Leben anzufangen.

»Die schönsten Stellen erinnern an Hamsun, poetische, zugleich hartbelichtete Porträts von Landstreichern und Nichtstuern.« Klaus Modick, DIE ZEIT

»Ambjørnsen porträtiert die Lebenshungrigen, die alles aufsaugen, was ihren Hunger zu stillen verspricht: Literatur, Ideologie, Religion, Haschisch, Amphetamin, Heroin, Sperma und Alkohol; vor allem Alkohol.« TAZ

Über den Autor

Ingvar Ambjørnsen

Weiße Nigger

Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs

Impressum

Digitale Edition: © CulturBooks Verlag 2017

Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg

Tel. +4940 31108081, [email protected]

www.culturbooks.de

Die deutsche Erstausgabe von Weiße Nigger erschien 1988. Die Originalausgabe Hvite niggere (Oslo 1986) wurde mit dem Cappelen-Preis für Neue Literatur ausgezeichnet.

Alle Rechte vorbehalten

eBook-Cover: Magdalena Gadaj

eBook-Herstellung: CulturBooks

Erscheinungsdatum: Januar 2017

ISBN 978-3-95988-043-5

ERSTES BUCH B52

1

1983 schickte sich an, ein restlos elendes Jahr zu werden. Ein Ärger folgte auf den andern, und meine arme Birne, die sowieso noch nie irgendeine besondere Stärke gezeigt hatte, mochte nicht mehr aller Welt als Punchingball dienen. Januar und Februar hatten sich dahingeschleppt, während ich versuchte, mein einjähriges Rotweingelage und zugleich einen Roman zu beenden, der mich noch viel länger geplagt hatte. Meine Romane fingen an, meine Gesundheit anzusägen, das sah ich ein, aber es war ja auch eine Tatsache, daß just diese Romane mich am Leben hielten. Ich traute mich nicht mehr, verbotenen Stoff zu dealen, und zu einem Einbruch ab und zu war ich auch zu feige, im Gegensatz zu Ed und den anderen. Ich hielt mich an die Schreibmaschine. Trank und träumte. Ich lebte in einem Vakuum.

Ich war in Spanien, als ich versuchte, mir auf diese stille Tour das Leben zu nehmen. Der Rotwein war fast so billig wie die Träume, die Wörter jedoch verdammt teuer und höchst selten von Topqualität. Nach und nach hielt ich mich mehr und mehr an das, was billig oder gratis war. Tagsüber schlief ich, nachmittags schrieb ich ein paar Stunden, nachts wurde getrunken. Ich hatte mit niemandem zu tun, und ich hatte den Spiegel tief im überfüllten Kleiderschrank versteckt. Es kam vor, daß ich betete, doch aus einem unerfindlichen Grund hatte Gott mir nichts Besonderes zu sagen. Ein halluzinatorisches Flüstern nach dem vierten Liter Tinto, das war alles.

Die Nächte in Spanien waren schön. Gleichzeitig weich und hart. Mitten in der tiefen Finsternis schafft die Wärme ein versöhnendes Licht. Ich konnte mit meinem Wein auf dem schmalen Balkon sitzen und mir erzählen, daß die Welt noch bis Ostern stehen würde, daß es mir im Grunde gut ginge. Hoffnungslose Lügen. Schließlich lebte ich von wohlartikuliertem Bluff und konnte solche Plattheiten nicht hinnehmen. Daß die Welt bestehen würde – schon möglich, wenn es auch nicht eben wahrscheinlich wirkte. Aber es ging mir nicht gut. In mir gab es eine andere Nacht, eine Polarnacht, die immer mächtiger wurde, lähmend, eiskalt. Nicht einmal Pacos bester Rotwein konnte meine Seele auftauen, wenn die Scheiße in mir um sich griff. Ich hatte Angst. Angst, wie Lorca, als er auf der staubigen Landstraße stand und darauf wartete, daß die Faschisten ein oder fünf Bleikugeln in sein schönes Dichterhirn pflanzten.

Ich verließ Lorcas Land, ehe etwas oder jemand mich zu fassen bekam.

Es war einer dieser idiotischen Fluchtversuche, zu denen man sich ab und zu getrieben fühlt. Einhundertzehn Prozent sinnlos. Man schüttelt seine Verfolger nicht so schnell ab, wenn sie sich erst an der Innenseite des Schädels festgekrallt haben.

März. Oslo war unverändert. Oslo ist immer unverändert. Vor mehr als einem halben Jahr hatte ich diese sinnlose Expedition angetreten, doch bei der Heimkehr verspürte ich keine Freude. Vielleicht lag es daran, daß ich in dieser Stadt nie ein Zuhause gehabt hatte. Als ich, in der einen Hand den Koffer, in der anderen die Schreibmaschine, auf dem Filipstadkai stand, grübelte ich lange darüber nach. Sieben, acht Jahre meines Lebens hatte ich in dieser Stadt totgeschlagen – doch das kam mir eher wie ein etwas ausgedehnter Besuch vor. Ich sah vor mir Sofas und Diwane und auf den Boden geworfene Matratzen. Ich sah Wolldecken und verschlissene Schlafsäcke, hier und da eine Bettdecke, doch nie eine, die mir gehörte! So hatte ich geschlafen, so hatte ich gewohnt. Bei Freunden oder zufälligen Bekannten – und bei Feinden und gänzlich Unbekannten. Ich hatte nie in meinem Leben für irgendetwas einen Mietvertrag besessen, nicht einmal für ein Außenklo. Ich starrte also Rathaus und Westbahnhof an und wußte, daß ich nichts hatte als drei Romane, die schon in den Bibliotheken standen sowie einen möglicherweise brauchbaren im Koffer. Und ich wußte auch, daß im Rathaus ein alternder Heini saß, der gut dafür bezahlt wurde, regelmäßig meine Schulden zu berechnen und seine Bluthunde auszusenden, für den Fall, daß ich mir seit Pfändung des letzten ein neues Radio zusammengespart haben könnte. Mein Hintern tat weh vom Zeigefinger des Zollbeamten, mein Kopf war schwer vom nächtlichen Whiskygelage, und ich war restlos genervt von den Fragen, die jedes Mal gestellt wurden, wenn ich so frei war, in mein Vaterland zurückzukehren, nachdem ich einen Blick in die Welt geworfen hatte. Ich fühlte mich, kurz gesagt, verdammt willkommen.

Auf dem Filipstadvei dröhnte der Morgenverkehr. Ich kam mir reichlich bescheuert vor, pleite wie eine Kirchenmaus, Löcher in beiden Hosentaschen. Ich konnte mir nicht mal ein Taxi leisten, was mir die schlimmste Etappe auf dem Weg in die Innenstadt erspart hätte. Ich war noch reichlich angeschlagen, mein Magen suchte Streit, meine Nerven standen Kopf. Das infernalische Motorgebrüll, das zur verdreckten Wolkendecke aufstieg, machte auch nichts besser. Viel gedacht habe ich wohl nicht, als ich den Filipstadvei entlanglatschte, jedenfalls war die Gedankenlosigkeit damals typisch für mich. Ich ließ mich wie ein Zombie treiben, total im Tran. Gott Vater im Himmel mochte wissen, wie ich das Manuskript in meinem Koffer zusammengeschustert hatte, ich hatte keine Ahnung.

Beim Nationaltheater nahm ich die Straßenbahn und gönnte meiner Zukunft ein oder zwei Gedanken. Ehe ich nach Spanien gefahren war, hatte ich ein Jahr lang mit einer Frau zusammengewohnt. Es war ihre Wohnung, ich war wie üblich Gast. Nun kam es mir ganz natürlich vor, diese Wohnung anzusteuern, auch wenn ich mir nur wenig Streicheleinheiten erwartete. Vor meiner Abreise hatte sie ganz deutlich gesagt, daß ich nicht damit rechnen könnte, daß unsere Beziehung eine Abwesenheit von mehr als drei Monaten überleben würde – und ich war doch über ein halbes Jahr weggewesen. Ich hatte einen Roman, aber keinen Brief und keine Karte geschrieben. Lisa war in Ordnung, aber sie hatte ein solches Bedürfnis nach Liebe, daß ich schon lange vor der Spanienreise hatte passen müssen.

In meinem Bett lag ein fremder Kerl. Falsch. In Lisas Bett lag ein fremder Kerl. Und so sollte es auch sein. Lisa hatte ihr eigenes Bett, ihren eigenen Willen und ihr eigenes Leben, und sie hatte natürlich nicht sechs Monate lang tatenlos herumgesessen und auf einen mittelmäßigen Schreiberling mit Dutzenden von Unsitten gewartet. Ich konnte ihr wirklich keine Vorwürfe machen – tatsächlich hatte ich in Spanien so wenig an sie gedacht wie ich an sie geschrieben hatte. Der Kerl im Bett konnte außerdem ihre riesengroße LIEBE sein, Amor höchstpersönlich in menschlicher Gestalt – ich hatte durchaus nicht vor, ihn in aller Herrgottsfrühe anzumachen.

Er wachte auf, als ich das Wohnzimmer betrat. Die Wohnung hatte nur ein Zimmer, es war dunkel, denn die Jalousien waren heruntergezogen, ich konnte aber sehen, daß unter der Bettdecke etwas lebte. Lisa ging offenbar irgendeiner Arbeit nach, falls sie nicht zur Schule ging – ab und zu kam sie auf solche Ideen.

»Grümf« sagte er, noch völlig erschlagen von Schlaf und bizarren Träumen.

»Das ist bloß der Vorname«, antwortete ich. »Die Welt geht zum Teufel, wenn wir uns nicht bald zusammenreißen!«

»Was zum Teufel!« Er fuhr hoch, als hätte ich ihm eins mit dem Gürtel verpaßt, und sprang mit einem Riesensatz aus dem Bett. Seine Haare standen nach allen Seiten, und er war so nackt wie an dem Tag, an dem er zum allerersten Mal seine Mutter verlassen hatte. Wäre ich nicht in so gedämpfter Stimmung gewesen, hätte es leicht zu einer Abrechnung von Mann zu Mann kommen können. Er gehörte zweifellos zu der morgenmuffeligen Sorte, die es einfach nicht schätzt, wenn die Ehemaligen der Alten ohne anzuklopfen hereinkommen und nicht mal die Mütze abnehmen.

»Was zum Teufel!« wiederholte er und nahm sich diesmal die Zeit, ein winzigkleines Fragezeichen hinterherzuspucken.

»Ganz ruhig!« sagte ich. »Ich will nur die Post holen.«

»Die Post?« Er brüllte noch immer, wurde aber leicht verlegen, als er seinen Schwanz bemerkte. Die Morgenerektion war noch nicht ganz verebbt.

»Briefe. Karten. Rechnungen und so. Das, was der Postbote in den Kasten an der Wand stopft.« Ich nickte in die Richtung der grünen Briefkästen.

»Post?« fragte er abermals, er benahm sich sowieso, als gälte es, fremdsprachige Vokale einzuüben. Allerdings hatte er sich nun doch etwas gedämpft und hielt nach seiner Unterhose Ausschau, die zusammengeknüllt vor dem Bett lag. »Wie zum Teufel bist du hereingekommen?«

»Mit meinem Schlüssel«, antwortete ich und setzte mich in den unbequemen Sessel neben dem Koksofen. »In Zukunft werde ich wohl wenig Verwendung dafür haben.«

»Ach, Scheiße, du bist das!«

»Das läßt sich wohl nicht leugnen.«

Er stieg in seine Unterhose und machte sich an der einen Jalousie zu schaffen. Lärmend schnellte sie zur Decke, wie immer, wenn jemand den Trick nicht kannte. Ich schätzte, daß er noch nicht lange im Spiel sein könnte. Das kränkliche Licht, das immer gleich halbtot war, weil die Wohnung an einem engen Hinterhof lag, strömte widerwillig über seinen blauweißen Körper.

»Soso, der Herr Schriftsteller ist also aus der großen Welt zurückgekehrt? Herrgott, was schreibst du bloß für einen Pißkram!« Er zwang ein Gähnen hervor, das ihm wohl das Aussehen eines blasierten Rezensenten verleihen sollte.

»Die Post ...«, sagte ich. Ich war, gerade nicht in der richtigen Stimmung, um mit fremden Kerlen Literatur zu diskutieren.

Er zog Hose und Pullover an. »Hier im Haus kriegt bloß Lisa Post!«

»Affengeil«, sagte ich. »Wo ist Lisa?«

»Job. Sie putzt viermal die Woche im Hauptbahnhof Züge. Sie kommt bald wieder.«

»Oh verdammt«, sagte ich. »Komm, trinken wir einen!« Ich hatte einen halben Johnnie Walker im Koffer.

»Ich trinke nicht!« antwortete der Tropf. Ihm war offenbar nicht klar, daß ich schon tausend Mal einen Blick wie den seinen gesehen hatte, wußte nicht, daß ich in diesem Blick wie in einem offenen Buch mit Schrift für Sehbehinderte lesen konnte. »Alkoholiker!« stand in diesem Buch. Ich konnte nicht begreifen, daß Lisa schon wieder in denselben Sumpf geplumpst war.

»Setz dich!« sagte ich. »Red’ kein Blech. Ich hab’ auch eine Stange Prince.«

Er hieß Torstein und beruhigte sich nach und nach.

2

Lisa packte meine Rückkehr im Grunde gut. Sie begnügte sich mit der Feststellung, ich sei ein unzuverlässiges Arschloch, und meine Romanpersonen unglaubwürdiger als Tarzan und Old Shatterhand zusammen. Dann wurde mir ein Willkommenskuß mit Frostschaden auf die Wange gepflanzt und der Befehl erteilt, mich am nächsten Tag zu verpissen – sie hatte, wie sie sagte, nicht das Herz, mir eine Nacht auf der schmalen Küchenbank zu verwehren.

»Mein Engel!« sagte ich. »Ich hab’ immer gewußt, daß ich mit dir rechnen kann. Wie sieht’s aus, kannst du bis morgen früh einen Hunderter entbehren?«

»Kommt nicht in Frage!« protestierte Torstein, dem mein Schnaps schon zu Kopf gestiegen war. »Du gibst dem Macker keinen Hosenknopf!«

»Misch dich nicht in die Finanzen der Gnädigen!« empfahl ich und entzog ihm die Flasche.

»Ich dreh noch total durch mit euch beiden!« sagte Lisa, als hätte ich mich mit diesem dumpfen Heini zusammengerottet. Ich bekam den Hunderter und behielt die Flasche.

Ansonsten war es eher ein ereignisloser Tag. Ich ging zum Laden an der Ecke und erstand eine Packung Tabak und ein paar Bier, dann zurück in Lisas Küche, mein nach Fett riechendes neues Reservat. Dort starrte ich die Wand an, während ich mit halbem Ohr einen ziemlich milden Streit der beiden Bleichgesichter im Nebenzimmer wahrnahm. Kindisches Gequatsche, angeblich hatten sie einander gelobt, erst nach dem Abendessen Alkohol zu trinken. Schließlich beschlossen sie, ganz schnell Essen zu gehen.

Sobald ich allein war, versuchte ich heimlich ein paar Telefongespräche, bekam aber nirgendwo Antwort. Ich zog mich in die Küche zurück, wo ich weiterhin Bier trank und die Astlöcher in der Wand zählte. So verstrichen die Stunden. Später am Abend kam das Liebespaar zurück; sie waren blau und gingen sofort in die Falle. Ich beschloß, diesen Tag für beendet zu erklären, machte das Licht aus und zwängte mich auf die unbequeme Sitzbank. Dort lauschte ich ihrem lärmenden, demonstrativen Vögeln, und wenn es nur halb so gut war wie sie taten, muß es sehr gut gewesen sein. Ich selbst hatte gerade keinen Bedarf an akrobatischen Übungen und war damit zufrieden, in Ruhe gelassen zu werden.

Wie gewöhnlich wollte der Schlaf nicht kommen. Ich war hellwach und registrierte die alten Geräusche, die ich im Laufe eines Jahres kennengelernt hatte. Arild Levik, der Punkt zwölf von seiner Arbeit als Kellner irgendwo im Zentrum zurückkam. Zuerst warf er mit Getöse schrecklich groß das Tor zu, dann schuffelte er in den dritten Stock, zu seiner von Pillen betäubten Alten. Die Straßenbahnen, die die Thorwald Meyersgate entlangrasselten – ich wußte ihre Abfahrtszeiten auswendig, hatte 14 nach, 14 nach halb, sieben vor, sieben vor halb usw. nicht vergessen. Doch als Frau Grønn in der Wohnung über mir mit ihrem tuberkulösen Raucherhusten loslegte, wandten sich meine Gedanken augenblicklich Leben und Tod zu. Wie war es möglich, daß noch immer Leben in der alten Dampfwalze war? Eigentlich interessierte mich das nicht. Das Mysterium des immer wieder hinausgeschobenen Todes von Frau Grønn diente mir nur als Vorwand, mich mit meinem eigenen Tod zu beschäftigen. Ich zerbrach mir oft den Kopf darüber, wann und wo ich selber ins Gras beißen würde. Mit einem Hauch von depressivem Realismus sah ich ein, daß es vielleicht gar nicht mehr so schrecklich lange dauern würde. Aber trotzdem nährte ich die rührende Hoffnung, daß mich der Tod in einer netteren Umgebung als auf einer harten Bank in einem alten Mietshaus ereilen würde. Ich wäre gern auf eigenem Grund und Boden gestorben, um es mal so zu sagen. Nun wurde ich geradezu sentimental. Ich schlief mit einem ekligen Klumpen im Hals ein und stürzte sofort in ein Traumdasein voller marschierender Soldaten, detonierender Atombomben und wilder Verfolgungsszenen. Den üblichen Scheiß, den ich aus Spanien mitgebracht hatte.

Am Tag danach ging ich aufs Sozialamt. Für sowas bin ich einfach nicht geschaffen. Einerseits habe ich nie gern gebettelt, andererseits kann ich nicht mit den Zynikern umgehen, die so oft solche Ämter bevölkern. Aus diesem Grund hatte ich wenig Erfahrungen mit Oslos Sozialämtern, was eigentlich seltsam war, wo ich doch so viele wirkliche Experten im Spiel um kommunale Kronen und Øre kannte. Ich umgab mich mit Menschen, die sich einen soliden Monatslohn und Deckung aller Ausgaben erlabern konnten. Diese Leute brauchten bloß etwas Speed einzuwerfen, die Sozialheinis in Grund und Boden zu quatschen und erst aufzuhören, wenn der oder die Betreffende geradezu darum flehte, den Scheck mit der Post schicken zu dürfen. Ich gehe nur mit der größtmöglichen Unlust den reaktionärsten Kräften in Norwegen zur Hand, aber es ist eine verdammte Tatsache, daß man nichts auf einem Sozialamt zu suchen hat, wenn man nicht über ein treffsicheres Mundwerk verfügt.

Nun gut, ich quälte mich also die Treppen des großen, weißen Sahnekuchens hinauf und fand es überhaupt nicht witzig. Es war nicht daran zu denken, daß ich auch den Fahrstuhl nehmen könnte, das hatte ich mir schon vor Monaten abgewöhnen müssen. Ich dachte an Charly und an Rita, die das alles sicher viel besser wuppen würden, und an die wirklichen Profis, die bisweilen aus purem Bock solche Örtlichkeiten heimsuchten. Und plötzlich überkam mich der nahezu panische Drang, Charly und Rita wiederzusehen. Es war ein direkt physischer Drang. Wie das Verlangen nach der Morgenzigarette oder einem Glas Whisky, wenn man wirklich unten ist.

Ich zwang mich weiter. Kohle. Zuerst Kohle. Ohne Kohle hast du nur dich selber anzubieten, und ich hatte das Gefühl, ich selber würde im winterkalten Norwegen nicht ausreichen.

Ich kann mir kaum vorstellen, daß ich noch mehr Pech mit der Wahl meiner Sachbearbeiterin haben könnte – aber man weiß ja nie ... ein so großes Büro konnte sicher ein noch größeres Arschloch bereithalten. Noch bevor wir ein Wort gewechselt hatten, wurde mir klar, daß es nicht leicht sein würde. Ein riesiges Frauenzimmer von ungefähr 1,90 schwirrte wie eine Furie hinter der Schranke herum, wobei sie entweder ihre Kolleginnen anpöbelte, oder einem armen Teufel, der vor mir in der Schlange stand, die Mütze auf echte Proletarierart in der Hand, eiskalte Blicke zuwarf. Er wandte mir den Rücken zu, aber ich kannte seinen Gesichtsausdruck genau, ich erlebte nicht zum ersten Mal, daß Menschen wie Hunde behandelt wurden. Ich weiß nicht, was er Schreckliches verbrochen hatte, vermutlich war er aus unfeinen Gründen pleite. Als sie mich erblickte, besserte sich die Situation für den Armen ein bißchen, denn nicht einmal dieses enorme Weib konnte zwei erwachsene Männer auf einmal einfrieren. Vor allem nicht, wenn sie gleichzeitig ihre Peitschenstimme behalten wollte, mit der sie den anderen Sachbearbeiterinnen, oder was die sonst waren, erzählte, wo Bartel den Most holte. Offenbar schien sie mich sofort für ein attraktives Objekt zu halten. Die blauen Eisklumpen, zu jeder Seite ihrer Nase einer, reflektierten das Licht des zögernden Frühlingstages so stark, daß ich es bis in die Eier spürte.

Ich trat an die Schranke und leierte meinen Namen herunter. Eine junge Frau, die tatsächlich mitten in dem ganzen Elend doch ein Lächeln hervorzaubern konnte, war die Rezeption in diesem Irrenhaus. Sie war süß, und ich hätte sie am liebsten bei der Hand genommen, um mit ihr augenblicklich ins erstbeste Büro zu wandeln und dort bei einer Tasse Kaffee und ein paar Schecks meinen Bankrott in aller Ruhe zu diskutieren.

Doch ich war kein Märchenheld und sie keine Königstochter – ein Sozialamt bietet überhaupt nur wenig Gelegenheit für romantische Abenteuer.

Frau Groß & Fies mußte sich natürlich mit ihrem widerlichen Realismus einmischen. Das hatte ich zwar erwartet, es war aber trotzdem ein Schock. »Wer sind Sie? Haben Sie einen Termin?«

Zwei korrekte Fragen, aber mir gefiel ihr Tonfall nicht so ganz. Sie erinnerte mich an einen halbwilden Wachhund, der hinter einem Zaun herumkläfft.

Ich sagte meinen Namen. »Ich habe heute früh angerufen.« »Das ist phantastisch! Und dann glauben Sie, Sie könnten heute einen Termin bekommen?«

»Das wurde mir gesagt.«

»Wie? Mit wem haben Sie gesprochen?« Sie blickte sich kriegerisch um.

»Die Betreffende hat sich nicht vorgestellt«, sagte ich. Ich hatte die Stimme der Traumfrau hinter der Schranke zwar erkannt, hatte mich aber nie zum Denunzieren hingezogen gefühlt. Außerdem wollte ich ein bißchen Sympathie auf ihr Herzenskonto einzahlen. Wer konnte denn wissen, ob ich sie nicht irgendwann in einer witzigeren Umgebung wiedersehen würde? Im Hot House zum Beispiel, dem Jazzmekka der Sozialarbeiter. Oder am Fjord, an einem glühendheißen Sommertag, flatternde Schmetterlinge in der Luft, eine nußbraune Frauenbrust, die herrlich unsynchron mit dem Meer um die Wette wogt. Man weiß so wenig, man muß sich eine lichte Zukunft verdienen.

»Ausfüllen!« Die andere riß mich militant aus meinen Tagträumen, ich erwachte stehenden Fußes mit einem Formular in der schönen Hand. Sie marschierte schnaubend in ein Büro, eine Tür wurde zugeknallt.

»Ist die Chefin immer so, wenn sie ihre Tage hat?« fragte ich die Namenlose.

»Danke«, sagte sie, leise, so daß nur ich es hören konnte.

Das Schicksal hatte eine buntgewürfelte Bande zusammengetrommelt. Im Wartezimmer erkannte ich ein paar alte Speedfreaks, die auf ihren Plastikstühlen zitterten, vertieft in eifrige einseitige Konversation mit einem Schnüffler aus der Øvregate, der sich kaum ein Wort abquälen konnte. Und mitten in diesem Dopesumpf saßen die verschüchterte Frau Hansen und die Witwe Olsen, Vertreterinnen der alten Schule, die sich noch an die Armenkasse erinnern konnten und die sich die ganze Woche vor dieser Begegnung mit denen gefürchtet hatten, die am besten über das Leben anderer Bescheid wissen. Die alten Mädels hatten sich ihre Handtaschen auf den Schoß gestellt und starrten vor sich hin, vielleicht philosophierten sie ein bißchen über Jesu Worte über die Sanftmütigen und alle himmlischen Leckerbissen, die sie erwarteten. Mitten im Raum lief ein Verrückter im Kreis und murmelte Beschwörungen. Er trug viel zu kurze Hosen und einen Mantel, der sicher bis zum Jüngsten Gericht und länger interessante Anekdoten über seine diversen Besitzer hätte erzählen können. Weiter entfernt saßen drei, vier Frauen von der Straße und rissen Schwanzwitze, während sie Wagenladungen von Filterzigaretten pafften und das raue Lachen von sich gaben, das nur echte Nutten hinkriegen. Die Braven waren natürlich auch vertreten. Sie hatten ihren Nationalfeiertagsputz angelegt, damit niemand sie für die Sorte hielt, die ihre Almosen spornstreichs versäuft. Ein angespanntes Paar in den Dreißigern hatte sogar den Erben mitgebracht, sie hofften wohl, daß der Anblick des kleinen Kerls ihre Sache stärken, das Sachbearbeiterherz schmelzen und die Kronen ins Rollen bringen würde. Von der ganzen Elendsbande bedauerte ich sie am meisten, da ganz klar war, daß ihr Plan in den Teich gehen würde. Der Knilch hatte nämlich gerade einen verdammt schlechten Tag, er heulte und brüllte, führte sich auf wie ein mittlerer Hundezwinger – und sein Äußeres sprach auch nicht gerade für ihn.

Eine schlaffe Ruhe überkam mich, als ich mich setzte. Ich wußte mich in guter Gesellschaft, wußte, daß mein Schicksal und mein Leben diesen Menschen restlos schnurz waren, und daß gerade in diesem Desinteresse eine stillschweigende Solidarität lag. Nicht die Solidarität, die sich durch Schulterklopfen und Händeschütteln zeigt oder durch wehende Flaggen und Fahnen zum Ausdruck kommt. Nein, die Solidarität der Sozialamtskundschaft tritt leise ein, sie beruht ganz einfach darauf, andere Notleidende in Frieden zu lassen. Während ich dieses blödsinnige Formular ausfüllte, konnte ich allerlei Wissen über diese Solidarität sammeln. Ein junger Mann zum Beispiel, in dessen Augen unverschleierte Paranoia liegt, verläßt den Fahrstuhl und geht auf die Schranke zu. Er hat Angst, Himmel, was hat er für Angst! Meine Liebste von Strand und Hot House ist leider gerade nicht da, ein anderes Frauenzimmer tritt herzu. Der Mann schwankt nervös hin und her, während er so gut wie möglich zu erklären versucht, was er hierzu suchen hat, an einem Mittwochvormittag mitten im März. Wie wir alle, die wir vor ihm dort gestanden haben, hat er natürlich gar kein Interesse daran, daß sein Fall in aller Öffentlichkeit diskutiert wird. Nun, er steht also da und murmelt und seufzt, bis die Dame den letzten Rest ihrer geringen Geduld verliert und Iosbrüllt, worauf sogar der Verrückte in seinem Rundtanz innehält und sich interessiert in der Welt der Wirklichkeit umschaut. —,‚Aber, Himmel Herrgott, Mensch, Sie können sich doch nicht im Ernst einbilden, Sie könnten so einfach hier hereinschneien, direkt aus dem Gefängnis, und erwarten, daß wir...«

Hätte ich den Boden für den Mann öffnen können, so hätte ich es gern getan und wäre mit dem größten Vergnügen mit ihm in neue und bessere Welten versunken, voller Diskretion und leicht erworbenen Tausendern. Doch ich konnte nichts anderes tun, als mir heimlich zu schwören, daß ich sein steifes Reptilienlächeln nie vergessen und daß ich ihn eines Tages als einen der vielen Helden des Alltags präsentieren würde: Er starb nämlich nicht vor Scham. Ich selber legte ein überzeugendes Beispiel für beherrschtes Auftreten an den Tag, ich widerstand dem schier unerträglichen Drang, diese Person mit solcher Wut aus dem Fenster zu schleudern, daß Haar und Glas nur so stoben. Alle anderen, vom Feiertagsverein über die Nutten bis zu den Narkofans, waren augenblicklich sehr damit beschäftigt, nichts gehört zu haben. Wände und Decke wurden ausgiebig studiert, man blätterte im ausliegenden Propagandamaterial über nicht existierende Jobs, den Schnüffler überkam ein plötzliches Interesse für seine ausgelatschten Gummischuhe. Doch sobald der Exknacki mit den abgenagten Nerven den Raum verlassen hatte, richteten sich ein Dutzend Blicke auf die alte Kuh hinter der Schranke, und wer nicht als Sozialarbeiterin geboren war, wäre von unserer kollektiven Verachtung augenblicklich getötet worden. Wir waren zu pleite, um so nahe bei den Geldsäcken zu rebellieren. Wir waren zum Betteln gekommen, und so konnten wir uns leider keine Revolution leisten, jedenfalls nicht, solange man uns nicht klar und deutlich »nein« gesagt hatte. Es ist so und nicht anders, wenn man ein armes Schwein ist. Das ruiniert Ehre und Gewissen. Wir konnten dieser Möwenfotze nur unsere Blicke entgegensetzen, und das taten wir nach besten Kräften.

Nach zwei, drei Stunden kam ich an die Reihe. Ich hatte ja schon kapiert, daß auch dieser Tag mir nicht meinen endgültigen Durchbruch als Glücksjäger bescheren würde, und deshalb war ich auch nicht sonderlich verwundert, als unsere spezielle Freundin mich holen kam. Sie sagte kein Wort, ihr rechter Zeigefinger wies einen Moment lang auf mich, dann nahm er blitzschnell die Form eines Fleischerhakens an. Ich folgte ihr nicht ganz freiwillig.

Ihr Büro sah fast genauso aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. An den Wänden hingen die obligatorischen, signierten Kinderzeichnungen, »Tante Lone« gewidmet. Eine Zeitschrift lag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch, und die Tür war von einem einige Jahre alten 8. März-Plakat verdeckt

Ich muß gestehen, daß ich blitzschnell an das Zuhause dieser Lone dachte, denn ich war ganz sicher, daß sie ein Zuhause hatte. Ich versuchte mir vorzustellen, wo der Schrank stand und wer entschieden hatte, ihn just dort hinzustellen.

»Und nun zu uns!« sagte die Sachbearbeiterin Lone, traurig und gereizt zugleich. »Es ist gar nicht so leicht, Ihre Schrift zu entziffern!«

»Nein!« erwiderte ich. »Aber wo ich schon mal zufällig hier bin, kann ich ja behilflich sein.«

»Hm. Eins kann ich Ihnen jedenfalls sofort sagen!« Sie studierte das Formular. »Viel können wir für Sie nicht tun.«

Die auch nicht! dachte ich.

»Und was haben wir denn hier?« Sie beugte sich vor und plazierte einen kurzgeschnittenen Fingernagel auf die Rubrik »Beruf«.

»Schriftsteller«, antwortete ich.

»Ja, das habe ich schon befürchtet.« Sie lächelte. »Das ist ja das Problem. Sie müssen eine Arbeit annehmen.«

»Zum ersten«, sagte ich, so ruhig, wie ich konnte, »kann ich Ihnen als Schriftsteller mitteilen, daß der Ausdruck ›eine Arbeit annehmen‹ in der norwegischen Sprache schon lange aus der Mode gekommen ist. Und zum anderen...«

»Sie könnten sich doch zumindest arbeitslos melden«, meinte sie irritiert. »Ohne daß Sie auf dem Arbeitsamt gewesen sind, können wir hier nichts für Sie tun!«

»Ich dachte, es wäre ungesetzlich, sich arbeitslos zu melden, wenn man vollbeschäftigt ist. Ich arbeite an einem Manuskript, aber es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich dafür einen Vorschuß bekommen kann. Diese Wochen möchte ich überleben, und ich bin hier, um den norwegischen Staat zu bitten, daß er mir das ermöglicht.«

»Vollbeschäftigt, meinen Sie? Ich fürchte, Sie müssen in Zukunft mit Ihrer Schriftstellerei sonntags herumpusseln, wie die meisten anderen Künstler. Ich zum Beispiel kenne mehrere, die...«

»Gib mir Essensgeld!« sagte ich. »Ich weiß, daß du mir das nicht verweigern kannst. Aufs Wohngeld kannst du pfeifen, ich wohne nämlich nicht, Fahrgeld kannst du auch vergessen, ich fahre lieber schwarz, und den ganzen anderen Kram, über den du mich eigentlich informieren müßtest – scheiß drauf! Spar die Kronen, bis ein Schleimi kommt und dir hinten rein kriecht!«

Ich erhob mich. »Aber gib mir mein Essensgeld!«

»Ich weiß, daß der Schriftstellerverband einen Solidaritätsfond hat«, regte sie an.

»Ja«, sagte ich. »Der Schriftstellerverband hat mir die Fahrt von Hamburg nach Oslo bezahlt. Ohne die Engel, die diesen Fonds verwalten, hätte ich nicht herkommen und mich erniedrigen können.«

Ich ging hinaus und harrte meines Schecks, den die Papiermühle irgendwann ausspucken mußte. Nach einer Viertelstunde brachte sie ihn, und er enthielt eine recht hübsche Zahl. Einen viel höheren Betrag als die lausigen Kronen, die man fordern kann, um vierzehn Tage zu essen.

Sie lächelte, als sie mir den Scheck gab. »Tut mir leid. Ich habe einen schlechten Tag. Dieser Beruf ist nicht immer leicht, wissen Sie!«

»Unserer auch nicht!« Ich nickte dem Verrückten zu, der noch immer im Kreis lief.

3

Ich mußte Charly finden. Der Tag wurde zum Nachmittag und ich hatte ein Problem, das ich vor Mitternacht lösen mußte: Ich brauchte vier Winde und ein Dach, dazu einen Fußboden und etwas, womit ich mich zudecken konnte. Ich ging davon aus, daß Charly mir dazu und zu noch mehr verhelfen konnte. Rita war eher wie ich, zeitweise ziemlich initiativlos, sie wohnte eine Woche hier, eine Woche dort, außerdem hatte sie die Gewohnheit, sich manchmal wochen- oder monatelang aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Es schien mir leichter, Charly zu finden. Er machte eigentlich nie Pausen, egal, was er tat, und seine Spuren waren normalerweise gut sichtbar. Außerdem war er der geborene Zauberkünstler; die Anzahl an weißen Kaninchen, die er in Notfällen aus dem Zylinder ziehen konnte, schien unendlich zu sein. Bei Charly mußte die Wirklichkeit oft passen und dem Unwahrscheinlichen und Phantastischen weichen. Das war mir mein ganzes Leben lang zugutegekommen, so lange kannte ich ihn schon. Ich liebte Charly, hätte ihm bis an Homophiliens Grenze folgen können – vielleicht sogar noch weiter. Charly konnte jeden in Grund und Boden schreiben, wenn er nur ein oder zwei nüchterne Tage einlegte, der Dichter Charly Lie, von dem wenige gehört hatten, und über den in Polizeiberichten mehr stand als in Zeitungsarchiven. Er war ein Wildfang, der fast durch ein Mißgeschick bei den Verlagen eindrang, mit Manuskripten, die selbst dem härtestgesottenen Lektor den Atem verschlagen konnten – von Narkobullen ganz zu schweigen. Er hatte zwei Gedichtsammlungen veröffentlicht, die meiner Ansicht nach die Rezensenten mattgesetzt hatten, einfach, weil Charly Lie gesagt hatte, was zu sagen war. Manche nannten ihn »vulgär« und »pornographisch«, doch das sagte mehr über die sprachliche Armut der Leute als über Charlys Gedichte aus. Er war ein gläubiger Satan, ein betender Hanswurst, ein Asphalt-Anthroposoph – er sah am hellichten Tag Engel, stand aber mit beiden Beinen fest in Hundescheiße, plattgetrampeltem Kaugummi. Er war wie ich, ganz ohne Linien, allen Idealen und Ideologien untreu, besaß aber ein echtes Verlangen, das die scheinheiligen Besserwisser zerplatzen lassen konnte. Er war mein geistiger Bruder, so wie Ed mein leiblicher war. An Ed mochte ich aber noch nicht denken – ich ahnte, wo er sich befand, und nichts zog mich dorthin.

Es würde nicht leicht sein, Charly aufzuspüren, das war mir schmerzlich bewußt. Er war zwar kein seltener Vogel im Stadtbild, folgte aber keinen festen Routen. Man konnte ihn genauso gut in der Bar des SAS-Hotels finden wie in einer Eckkneipe oder bei den Junkies.

Ich beschloß, bei Lorry anzufangen. Es war zwar nicht wahrscheinlich, ihn dort anzutreffen, aber Lorry hat Augen und Ohren. Die Augen konnten verschleiert sein, die Ohren verdreckt, aber sie funktionierten.

Es war noch früh am Tag, deshalb waren nur die üblichen Leute da; sie saßen wie Ölgötzen über ihren Halben und schienen sich den Tod oder eine andere Welt zu wünschen. Ich setzte mich, bekam ein Helles und genoß die Atmosphäre der Kneipe. Zum ersten Mal, seit ich norwegischen Boden betreten hatte, fühlte ich mich zu Hause. Im Laufe der Jahre hatte ich nach Kräften zum Weiterleben dieses Ortes beigetragen, und das bedauerte ich keine Sekunde. Kneipen mit Seele müssen behütet werden, es ist geradezu eine Bürgerpflicht, das Heer der Stahlrohrstühle und Marmortische abzuwehren.

Im Laufe des Abends begann der Einzug der verkannten Maler, der verkannten Bildhauer und der. verkannten Schriftsteller und Dichter. Dazu all die anderen, die nicht verkannt, aber entsetzlich verstimmt waren. Tore kam mit Farbflecken auf seinem Jackett, an seiner Seite keine Livi – ich winkte ab, als er mir erzählen wollte, wie es um seine Ehe stand, das mußte ich nun doch nicht haben. Ja, wahrlich, hier kam die ganze Bande: Der Multikünstler Fred Lindberg, der mit seinen miesen Bildern in Paris und London Erfolg gehabt hatte, Arm in Arm mit dem nach eigener Aussage überaus begabten Dichter Gunnar B., der allerdings im Laufe der letzten Jahre nicht darüber hinausgekommen war, zwei Gedichte auf der Lokalseite des »Dagbladet« zu veröffentlichen. Und die bekloppte Lilly, die verdammt gute Bleistiftzeichnungen machte, die aber die Unsitte hatte, wenn sie ihren Rappel bekam, die Zeichnungen, sich selber und alle, die sich sonst zufällig in der Nähe befanden, mit dem Messer zu traktieren. Und ihren Rappel bekam sie oft! Nach ein paar Stunden waren alle versammelt, und ich fühlte mich immer mehr zu Hause, je öfter jemand an meinen Tisch kam, um ein paar Kronen zu schnorren. Ich sagte allen »nein«, und alle sagten »nein«, wenn ich nach Charly und Rita fragte. Schließlich kam Tore und ließ einen Rotwein springen; ich hörte eine kurze Zusammenfassung der Skandale, Mordversuche, Intrigen und mehr oder minder natürlichen Todesfälle des letzten halben Jahres. »Erinnerst du dich an von Petter K.? Der, der immer dahinten in der Ecke saß!«

»Ja«, sagte ich. »Und du willst mir wohl erzählen, daß er tot ist?«

»Blutsturz! Verdammt scheußlich! Livi und ich haben ihn gefunden, eines Sonntags früh. Du kannst dir vorstellen, was ich seitdem für ein nettes Verhältnis zur Farbe Rot habe!«

»Ich muß weiter. Muß Charly finden.«

»Im Ernstfall brauchst du nur vorbeizukommen!«

»Danke!« Einen so ernsten Fall konnte ich mir nur sehr schwer vorstellen.

In dieser Nacht fand ich Charly nicht. Ich lief von Bar zu Spelunke, machte die ganze Runde, aber kein Charly war zu sehen. Gegen Morgen war ich so breit, daß ich im Sjakk Matt endete, alles brach über mir zusammen und eine Tussi zerrte mich in ein Taxi und nahm mich mit nach Hause. Sie hatte meine Bücher gelesen und fand einen Schriftsteller interessant, der über Dope, Irrsinn, Sex und solche Scherze schrieb. Sie hieß irgendwas mit M und hatte eine ganz brauchbare Bude bei Majorstua. Wir köpften eine Flasche Wein und diskutierten über Gandhi, Südafrika und die Freiheit des Nacktbadens – alles zu einer einzigen Suppe vermanscht. Als es auf halb sechs zuging, gönnten wir uns einen Joint, und ich kann mich nicht entsinnen, danach noch irgendetwas unternommen zu haben. Ich erwachte angezogen in einem riesigen Doppelbett. Ein Komet schwirrte durch meinen Magen und irgendwas hämmerte in meinem Hinterkopf und wollte hinaus. Meine Nerven waren vom Typ Super Spezial, ich hatte Angst vor der Welt und Angst vor dem Tod, Angst davor, daß mir die Decke auf den Kopf fallen könnte. Unter der Bettdecke lag mein rettender Engel aus der vergangenen Nacht. Schönes, kohlrabenschwarzes Haar war über das Kissen ausgebreitet, ein Körper hob sich sanft, wenn sie Luft in ihre rosarote Lunge einsaugte.

Ich schüttelte sie wach. »M! Wach auf! Das Haus brennt! Wenn du etwas Flüssiges hast, dann hohl es ganz schnell, wir müssen das Feuer löschen, ehe es zu spät ist!«

Sie sah mich mit schlaftrunkenem, violetten Blick an: »Immer mit der Ruhe, mein Lieber, irgendwo hab’ ich ein paar Valium...«

Ich klammerte mich an der Bettkante fest, bis sie zurück kam...

4

Drei Tage sollten vergehen, bis ich meinen alten Blutsbruder ausfindig gemacht hatte. Im Rett Inn saß ein Vöglein und sang – ein paar Strophen über ein besetztes Haus, über wahnwitzige Leute und über Charly, der zu ihnen gehörte. Das Haus sollte irgendwo unten bei Grønland liegen, ich bekam eine ungefähre Adresse und trank aus.

Ich weiß noch, daß es in dieser Nacht regnete; leichter, milder Frühlingsregen. Ich ging im Zickzack durch die Hundescheiße auf den Bürgersteigen, die kleinen süßen Hinterlassenschaften unserer kleinen süßen allerbesten Freunde, und dachte, daß der Frühling die Zeit der Entlarvung sei. Ich konnte innehalten, sprachlos angesichts der Schönheit der Straßenlaternen, der weichen, in der Dunkelheit pulsierenden Aura, und mich fragen, ob Mystiker und Anthroposophen recht hätten – ob auch ich eine pulsierende Lichtquelle besäße und ein Licht in der Weltnacht wäre. Und während ich langsam in den Osten der Stadt ging, bejahten meine Gefühle diese Form von Poesie. Ich sah alles – Hausfassaden, Autos, Telefonzellen, Würstchenbuden und Straßenbahnschienen – als Ausdruck dessen an, was dahinter lag, sie wurden zu mystischen Manifestationen einer Seele, vielleicht eines Geistes, vielleicht Gottes. Von Menschen geschaffen – nun gut. Aber woher kamen die Ideen, die Impulse, die wilden Einfälle? Und warum hatten manche bei ihrer Geburt solche Überdosen von Phantasie und Forscherdrang mitbekommen?

Denn so waren wir, die ganze Bande, mit der ich zusammengelebt hatte: Auf lebenslänglicher Safari, auf Jagd nach dem goldenen Nashorn – von dessen Existenz wir im tiefsten Inneren wußten – irgendwo weit draußen auf der Savanne des Irrsinns. Wir gehorchten den Göttern, die zu uns hielten, der Rest war uns ganz einfach schnurz.

Das Haus war leicht zu finden. Eine große, zweistöckige Steinbaracke, deren Todesurteil schon unterschrieben war. Ein Teil der Fensterscheiben im Erdgeschoß war schon vorgegangen, sie waren durch Spanplatten und Bretter ersetzt worden – ein rührender Barrikadierversuch oder ein ebenso rührender Versuch, die Kälte auszusperren. Alle Fenster im zweiten und dritten Stock waren erleuchtet, für die, die hier hausten, war die Nacht noch jung. Das Tor war angelehnt, ich betrat den halbdunklen Eingang.

Die Briefkästen lagen auf einem Haufen auf dem Betonboden – den Hauskünstlern waren wohl die Wände, die ihnen hier zur Verfügung standen, 60, 70 Quadratmeter, immer noch zu wenig. An Wänden und Decke hatten diese unermüdlichen kreativen Seelen ihren Grafittikicks freien Lauf gelassen. Kryptische Phantasiefiguren, mit und ohne Hörner, mit oder ohne Geschlechtsorgane, Beine und Arme kämpften mit Versen und Schlagwörtern und mit Wörtern, die nicht verstanden, nur gesehen werden wollten, um Platz. Es gab grüne, gelbe und rote Pilze, UFOs in allen erdenklichen Formen, es gab Marihuanablätter in allen Farben, die sich in Tuben stehlen lassen, es gab... es gab... kein Wunder, daß man die Briefkästen von der Wand hatte rupfen müssen. Außerdem kam wohl nur Bullenpost in dieses Haus, und die fand normalerweise ihre Adressaten auch ohne Briefkasten.

Im Hinterhof stand eine Punkfrau und kotzte. Genauer gesagt: sie ging dort und kotzte. Latschte in ihren riesigen Armeestiefeln hin und her, während sich die Kost des vergangenen Tages mit einer Wucht an die frische Luft wälzte, daß ihr kackgrüner Hahnenkamm nur so zitterte. Um ihre Hacken wuselte ein kleiner Bastard und kläffte und knurrte und schnupperte am Erbrochenen. Als er mich erblickte, tickte er vollends aus, seine Stärke schien aber zum Glück in seiner Fresse zu liegen.

»Hast du was von Charly gesehen?« rief ich durch den Lärm des kleinen Teufels.

Die Tussi blieb stehen, rülpste ein bißchen und wischte sich mannhaft mit dem Handrücken den Mund ab. »Ist das der Blödi, der Gedichte schreibt?«

»Ja«, sagte ich. »Das ist der Blödi, der blöde Gedichte über die Blödis in dieser blöden Stadt schreibt.«

»Keine Ahnung.« Sie fing wieder an zu kotzen. Es roch meilenweit nach miesem Hausgebranntem und ich fragte mich, ob es den in diesem Hause gäbe.

Die Treppe war bemerkenswert sauber. Im Treppenhaus roch es nach grüner Seife, die Stufen waren blankgescheuert, nirgendwo war auch nur ein einziges Zigarettenstümmelchen auszumachen. Ich hatte in meinem Leben schon allerlei gesehen, aber dieser Anblick hätte mich fast vom Stengel gehauen. Die Antwort auf eine der Fragen, die ich mir fast augenblicklich stellte, streckte auf dem ersten Treppenabsatz den Hintern in die Luft und schien den Scheuerlappen durch die Bretter pressen zu wollen.

»Charly Lie?« fragte ich.

Den Knaben hatte ich noch nie gesehen.

Er warf mir einen gehetzten Blick zu, dann scheuerte er weiter und ließ seinem Wortstrom freien Lauf. »Die Treppe rauf in den zweiten erste Tür links nur reingehen die Bimmel tuts nich mehr geh rein bis zu ’ner grünen Tür da wohnt Charly ist da ich hab’ ihn eben noch gesehen und...«

»Danke!« sagte ich.

Im Flur traf ich Rosa-Lisa, was mich nicht im Geringsten überraschte. Dieses Krähenschloß mußte für sie und ihre drei Schwestern wie geschaffen sein, und wenn es überhaupt jemandem gelingen könnte, der Bude den rechten Schliff zu verpassen, dann diesen Damen. Rosa-Lisa trug ein langes Kleid von unbestimmbarer Farbe, ihre Haare waren zur Feier des Tages blaulila und sie war so perfekt geschminkt, daß ich fast mit einem kleinen Flirt geliebäugelt hätte – wenn ich nicht gewußt hätte, was sie unter dem Kleid hatte. Rosa-Lisa war einer der schicksten Transen der Stadt, und das wußte sie selber nur zu genau.

»Nein, wirklich, was sehen meine entzündeten Augen! Gnä’ Frau höchstpersönlich, ach nein, ach nein!« Sie klatschte in die Hände und verdrehte die Augen – ersteres gelang nicht so recht, da sie ein Cocktailglas in der einen und eine brennende Zigarette in der anderen Hand hatte. Ohne eine Miene zu verziehen drückte sie die Kippe im Glas aus, setzte es auf eine Kommode und warf sich über mich, wobei sie mich mit ihren berühmten Schmatzküssen bedeckte. »Wie war’s denn in Spanien, Darling? Erzähl, erzähl, ich will alle Einzelheiten hören! Und bilde dir bloß nicht ein, die alte Rosa L würde es dir nicht aus der Nase ziehen, wenn du nicht sofort freiwillig damit rüberkommst! Diese Katholiken sind ja zum Platzen geil und strecken den ganzen Tag ihre Hintern in die Luft, das weiß ich, ich bin nämlich auch schon da gewesen!«

»Gebechert habe ich«, sagte ich. »Und an die spanischen Tussis kommst du nicht ran, wenn du dafür nicht löhnen willst.«

»Tussis? Igitt, gewöhn’ dir doch endlich diese Bubenstreiche ab! Ich kenne nichts Schlimmeres als Hetrophilie und Alkoholismus, alles Schweinerei, pfui, was bist du für ein Schwein!«

»Schön, daß du so gut in Form bist. Wohnst du hier auch?«

»Ich auch? Aber in Himmels Namen, was belieben Sie da anzudeuten, gute Frau, ›wohnen Sie hier auch‹? Ja, dann sollten Sie sich schleunigst bei Rosa L anmelden, denn sie ist in diesem Hotel der Nachtportier, verstehen Sie? Nein, Sie sind mir ja eine, meine Liebe, kommen hier am hellichten Abend an und haben noch nicht mal eine Handtasche bei sich! Sie sind wohl wieder hinter diesem Dichterling her, wie? Nun wohlan, ich werde mich nicht in eure Romanze einmischen, meine Intuition sagt mir, wann ich unerwünscht bin – geh’ nur rein und amüsier’ dich, er legt gerade Gedichte mit seinem Hühnerhirn, der Arme! Teufel auch, hab’ ich doch tatsächlich einen ganzen Martini über mein geilstes Kleid gekippt! Edna, wo ist der Lappen?« Sie verschwand in einem Zimmer.

Charly lag auf einem Sofa unter den großen Fenstern und las Gustaf Fröding. Er trug eine weite, alte Anzughose und eine Trainingsjacke. Sein linker Arm baumelte über die Sofakante und pendelte über dem Teppich hin und her. Seine kurzen braunen Haare waren nach hinten gekämmt, er hatte angefangen, Pomade zu benutzen, falls seine Haare nicht ganz einfach schrecklich fettig waren. Im Zimmer war es zum Ersticken warm, in einer Ecke vibrierte ein Heizbläser. Er drehte sich um, ruckartig und genervt, wie immer, wenn er bei seiner Lieblingsbeschäftigung gestört wurde. Eine Sekunde lang sprühten seine Augen Feuer, dann wurde sein Blick weich.

»Buenos dias!« sagte ich. »Ich brauche ein bißchen Sympathie und einen Platz zum Schlafen.«

Er lächelte und legte das Buch beiseite.

Vorsichtig, Bücher behandelte er immer wie kleine Kinder. »Wann bist du gekommen?«

»Vor ein paar Tagen.« Ich zog meine Jacke aus und setzte mich in ein Monstrum von einem Sessel. »Gibt’s was Neues?«

Er rollte sich auf den Rücken, ich sah sein scharfgeschnittenes Profil vor dem weißen Fensterrahmen. »Etwas Neues? Es gibt wohl immer etwas Neues. Erzähl’ mir lieber von Spanien, ich hab’ in der letzten Zeit so oft davon geträumt. Wie war’s im Lande Lorcas?«

Ich lachte. »Ich war sogar in Lorca! Das ist die aller unpoetischste kleine Scheißstadt, die du dir vorstellen kannst! Auf der Fahrt nach Granada mußte ich da eine Nacht totschlagen und konnte in dem verdammten Kaff nicht mal ein Glas Rotwein bekommen.«

»Hm. Also echt. Granada, hast du gesagt?«

»Ja. Das ist etwas anderes. Etwas ganz anderes!«

»Da liegt doch die Alhambra?«

»Stimmt. Die letzte Bastion der Mauren. Herrgott, Charly – der bloße Name kann einen ja schon um den Verstand bringen! Alhambra! Achthundert Jahre arabische Leidenschaft liegen in dem Wort!«

»Schon gut, Erling! Ich bin hier der Poet! Hast du Hunger? Willst du einen Joint?«

Ich nahm den Joint dankend an und wir rauchten und tranken glühendheißen Tee, während ich Bilder aus Spanien beschwor. Ich erzählte von den baskischen Städten, von den fast türkisen Wellen der Biskaya, von den Gassen Barcelonas und all ihren Verrückten, den Huren, den Dieben und den Narkomanen, die wirklich zu den skrupellosesten gehörten, die ich je getroffen hatte. Ich erzählte von meiner Tramptour die Küste hinunter – Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol, wo die Landschaft einer Wüste ähnelte und die Farben sich ständig veränderten. Von den Bergen im Westen von Benidorm, wo die Mandelbäume im Januar-Februar auf ihren bloßen Zweigen Blüten trugen – Berge voller rosa Blüten, ein unvorstellbarer Anblick! Und die Hochebenen um Madrid, auf denen man das Ende der Felder einfach nicht sehen konnte – sie zogen sich bis ins Unendliche hin. Trauben. Tomaten. Korn. Unfaßbare Reichtümer. Und vor allem erzählte ich von Granada und der Alhambra, der alten maurischen Stadt. Vom klaren blauen Herbsthimmel über schneebedeckten Gipfeln der Sierra Harana, von den verschneiten Hängen hinter der Alhambra, von den Blättern in allen Farben. Die alte Stadt mit ihren Türmen, wie ein Bild aus einem Märchen, nahezu unwirklich. Uralte Riesenzypressen, bei denen jeder Jahresring Geschichte enthielt, die enormen Mauern, mit Nischen und Schießscharten, Hallen mit Mosaikböden, plätschernde Springbrunnen, man konnte sich in den Schatten setzen und die Augen schließen, dem gluckernden Wasser lauschen und sich einbilden, arabische Frauenstimmen zu hören, die einem fünfhundert Jahre alte Liebeserklärungen ins Ohr flüsterten, man konnte fühlen, daß »Zeit« ein relativer Begriff ist, etwas Fließendes, daß die Toten uns umgeben, nur um Haaresbreite von unserem Auffassungsvermögen entfernt Und ich erzählte von Rotwein, der nach Erde schmeckte, und von meinen Nerven, die schließlich drohten, sich um meinen Hals zu legen und mich zu erwürgen.

»Ich bin weggelaufen«, sagte ich schließlich. »Wie ein kranker Köter.«

Charly hatte mir die ganze Zeit zugehört, die letzte halbe Stunde mit geschlossenen Augen, doch ich wußte, daß er wach war. Er sagte, noch immer mit geschlossenen Augen, als er nach einer Zigarettenschachtel fischte: »Und das Buch?«

»Liegt in Lisas Kokskeller. Mit meinem anderen Mist«

Er runzelte die Stirn und zog an der Fluppe. »Red’ nicht so über deine Bücher! Ist es fertig?«

»Fast.«

»Fast? Was heißt das?«

»Wahrscheinlich nur, daß ich mich nicht traue, es herzugeben!«

»Darf ich es lesen?«

»Nein.«

»Wie soll das Kind heißen?«

»Weiß ich nicht.«

»Geiler Titel. Man weiß so wenig.«

Dann kam eine lange Pause. Das einzige, was ich hören konnte, war gedämpftes Gekakel von Rosa-Lisa und den anderen Mädels im Nebenzimmer, gemischt mit Rock & Roll von unten.

»Nun gut«, sagte Charly schließlich. Er öffnete die Augen und drückte seine Kippe aus. »Ich muß dir ein paar Sachen erzählen.«

»Ed?« fragte ich.

»Ed ist wieder in der Klinik.«

»Achja. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Hast du ihn besucht?«

»Nein, sie haben ihn erst vor kurzem hopsgenommen. Ich habe angerufen und mit dem Oberkommandierenden geklönt, und der sagt, es hätte erstmal noch keinen Zweck.«

»So schlimm ...«, sagte ich. »Ist er oben oder unten?«

»Weg, würde ich sagen. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, kam er mit einer Plastiktüte auf dem Kopf in eine Kneipe. Die haben wir ihm ja sofort abgenommen, aber er war total hilflos, nur unklares Gebrabbel. Strahlen aus dem All, und die Geheimpolizei war hinter ihm her, der alte Müll, nur zehnmal schlimmer als sonst.«

Ich mußte lachen. Ich stellte mir meinen Bruder vor, wie er mit einer Plastiktüte über dem Kopf eine Kneipe betrat. Himmel, es war tragisch, es war verflucht tragisch, aber seine Verrücktheit kannte ich nun schon so viele Jahre, daß ich mich daran gewöhnt hatte. Und es war zehnmal besser, daß die Psychiatrie ihn einkassierte, als daß der Knast ihn sich wieder gekrallt hätte. Ich dachte voll Grausen daran, wie er aus dem Gefängnis gekommen war.

Charly lachte nicht. Er steckte sich eine neue Zigarette an und stand auf. »Fein, daß du es so aufnimmst, es ist eigentlich das einzig Humoristische, was ich dir über unsere Kernfamilie berichten kann.« Er trabte im Zimmer hin und her.

»Was meinst du?« fragte ich. »Es ist also irgendwas total Beschissenes passiert, während ich weg war!«

»Rita hat Krebs. Sie muß bald sterben.«

Ohne es zu bemerken war ich auch aufgestanden. »Was für ein verdammter Unsinn! Sie ist doch jünger als wir, sie ist sechsundzwanzig!«

»Na und? Jeden verfluchten Tag sterben Kinder an Krebs! Ihre Lunge sieht offenbar aus wie ein in Tinte getauchter Schwamm – die Ärzte sagen, man könnte gar nichts mehr machen. Sie geben ihr höchstens noch ein Jahr.«

Ich ließ mich in den Sessel fallen. »Wie nimmt sie es auf?« Ich konnte nicht klar denken, registrierte gerade noch, daß diese Worte von mir kamen, und daß sie sich verdammt platt anhörten.

Charly stand am Fenster. Er starrte leer in den frischgeborenen Morgen hinaus. »Tja«, sagte er. »Wie sie’s nimmt...«

»Spuck’s aus! Sie ist wohl kaum der Typ, der jetzt einer blöden Sekte beitritt!«

Charly öffnete das Fenster und schnippte die Kippe auf die Straße hinab. Ein kühler Luftzug kam in das verräuchterte Zimmer. »Sie hat mit Horse angefangen, und muß auf den Strich gehen, um über die Runden zu kommen.«

»Um Gottes Willen«, sagte ich. »Laß das Fenster offen!«

Nach so viel Hasch und der langen Nacht waren wir todmüde, doch an Schlaf war nicht zu denken. Sobald der pakistanishe Höker seine Läden öffnete, lief Charly runter und erstand einen Kasten Bier, Brötchen, Zigaretten und Wurst. Wir frühstückten schnell und machten uns dann über das Bier her. Ich war völlig fertig von dem, was Charly über Rita erzählt hatte, langsam kam ich in eine gefährliche Stimmung. Erst vor wenigen Stunden war ich durch die Stadt geschwebt, glücklich, weil ich Charly gefunden hatte, nichts als schöne Gedanken in der Birne. Jetzt hatte die alte spanische Krankheit mich wieder eingeholt, ich war in einem neuen Tunnel und ich wußte, er würde diesmal sehr lang sein.

»Ich akzeptier’ das nicht!« sagte ich. «Ich akzeptier’ das nicht, zum Teufel! So soll das Gedicht über Rita nicht enden!«

Charly lag auf dem Sofa und trank, seinen Blick an die Decke geheftet. Es war eine stinknormale gelbweiße Decke, ohne irgendein besonderes Kennzeichen, aber er hatte sie nun schon lange sorgfältig studiert.

»Gegen den Tod können wir nicht viel machen, Erling.«

»Verdammt, ich rede nicht vom Tod! Ich rede davon, daß die Frau im Dreck kriecht, und dagegen können wir, du und ich, ganz schön viel machen!«

Er fuhr herum und sah mich an. »Meinst du vielleicht, ich hätte das nicht versucht? Ich habe geredet und ...«

»Geredet!« rief ich, ungerecht und hitzig »Wir müssen aufhören zu reden! Jetzt müssen wir zur Abwechslung mal etwas tun, handeln! Heroin, okay – das ist ein ruhiger Selbstmord, irgendwie kann ich es verstehen, daß sie das will. Aber ich will die Frau nicht auf dem Strich sehen, ich kann den Gedanken nicht ab, mir wird schlecht, ich könnte kotzen! Wir drei haben immer zusammengehalten, seit wir aufrecht stehen konnten. Wir haben unendlich viel Scheiß zusammen gemacht, zehntausend Irre haben uns verfolgt, zehntausend böse Mächte wollten uns das Genick auf alle möglichen und unmöglichen Touren brechen. Und die ganze Zeit haben wir die Birne über Wasser halten können, ja, mehr als das, wir haben die Birne hoch über diese verdammten gutbürgerlichen Pygmäen und ihre lächerlichen kleinen Leben halten können. Deshalb macht mich das so stinkig. Es ist eine Beleidigung für dich und mich und unsere Leute, für Rita ist es auch eine unerträgliche, verfluchte Beleidigung! Himmel, Charly, diese tolle Frau und muß da mit der Möse in der Hand rumstehen! Nie im Leben! Wenn sie Horse haben muß, dann soll sie eben Horse haben, aber deshalb soll sie ihren Arsch nicht an irgendeinen bescheuerten Tropf verkaufen müssen. Wenn sie noch ein Jahr hat, ist es unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, daß dieses Jahr so gut wie möglich für uns wird, alles andere können wir ganz dick und fett durchstreichen. Wir beide sind ihre Brüder, Charly, ihre Brüder! Außer uns hat sie in Wirklichkeit nie jemanden gehabt!«

So machte ich über eine Stunde lang weiter. Charly unterbrach mich nicht, obwohl ich wirklich ausuferte und natürlich hätte kapieren sollen, daß er, Charly Lie, alle diese Gedanken schon vor langer Zeit gedacht hatte.

Schließlich hätte ich vor Erschöpfung umfallen können und Charly bettete mich aufs Sofa. Er selber knackte auf dem Boden und deckte sich mit meiner Jacke zu. So fand ich ihn, als ich gegen acht Uhr abends wach wurde. Ich blieb eine Weile liegen und betrachtete ihn vom Sofa her, und mich überkam der Gedanke, daß er verdammt jung aussah.

Worauf ich wieder an Rita denken mußte.

5

Mit reichlich schweren Köpfen kamen wir an diesem Abend auf die Beine. Wir verzehrten die übriggebliebenen Lebensmittel, Charly kochte Kaffee, und ich blätterte in den Zeitungen des letzten Monats.

»Erzähl mir vom Haus!« bat ich Charly, der mit Kaffeekanne und frischgespülten Tassen ins Zimmer kam. Dabei ließ ich die Zeitungen auf den Boden fallen.

»B 52«, sagte Charly und schenkte ein. »Die Idee kommt eigentlich von VG, aber für eine Illustriertenidee finde ich sie ziemlich gut. Hussa, von dem Kaffee kann man ja ’ne Fehlgeburt kriegen!«

»B 52?«

»Gebrauch’ doch mal deine Phantasie, dafür wirst du schließlich bezahlt! Wir haben hier die Hausnummer 52 B, oder? Zu Anfang ist es hier total heiß hergegangen.«

»Ach so.« Ich zwang das schwarze Gift, das Charly zusammengebraut hatte, in mich hinein. »Besetzt?«

»Jetzt nicht mehr. Unser Neusiedlerdasein ist vorbei, wir haben einen Mietvertrag für ein Jahr.«

»Affengeil. Und wer wohnt hier?«

Charly lachte. »Eine verdammte Irrenbande. Im Keller hausen ein paar hundert Ratten, und im Erdgeschoß residieren die Punx. Mit Ausnahme dieser beiden Bewohnergruppen kennst du bestimmt die meisten. Neben uns die Mädels, daneben Teddy und seine Dame. Wir teilen Küche und Klo. Gegenüber wohnen Astrid und Wilhelm und die anderen alten Dealer aus Asker. Ich habe keine Übersicht darüber, wie viele es sind, das wechselt laufend. Unter uns wohnen Charlotte und Linda und ein paar andere Lesben und außerdem ein Heavyrocker, den man fast nie zu sehen kriegt. Ihnen gegenüber wiederum hausen unsere lustigen Musikanten mit einem Schock Tussis, die kommen und gehen. Wir langweilen uns hier wirklich nur selten.«

»Jan und Christian und Konsorten?«

»Genau. Die haben eine neue Gruppe aufgemacht, haben aber noch immer kein Instrument richtig gelernt. Als ich zuletzt unten war, diskutierten sie gerade, ob sie Musik oder Antimusik machen wollten. Gestern haben sie geübt, kurz, bevor du gekommen bist, und da schien die Musikfraktion den Kürzeren gezogen zu haben. Naja, dann gibt’s noch den Speicher. Eigentlich hatten wir entschieden, daß niemand da wohnen dürfte, aber Pan und ein paar, andere Säurefreaks haben sich trotzdem einquartiert. Das wissen alle im Haus, aber wir können sie ja nicht einfach rausschmeißen! Von mir aus können sie gerne da oben in ihren Schlafsäcken sitzen und nach Herzenslust Baghadvagita und Symbolismus diskutieren, wenn sie nur beim Rauchen vorsichtig sind. Im Grunde bin ich sogar froh, daß sie da oben bleiben, dann gehen sie mir nicht hier unten auf die Nerven. Sie fressen LSD wie andere Leute Brot und werden jeden Tag allwissender. Ich habe Pan gefragt, ob er nicht bald seine eigene Religion starten will und er wollte es in Erwägung ziehen. Himmelarsch, gut, daß sie zu jung sind und LSD nicht erlebt haben, als es noch wirklich stark war!«

»Die Unterwelt von Halb-Oslo! Auf einem Tablett. Und so dicht bei Knast und Bullensilo!«

Wieder lachte Charly. »Teddys alte Mutter war letzte Woche hier und wollte ihrem Goldbubi irgendwelchen Kram bringen. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihr zu sagen, daß Teddy gerade verhört wurde und habe behauptet, er wäre die Nachbarn besuchen gegangen. Das stimmte ja sogar. Achja, hier gibt’s viele Bekloppte, und alle haben einen restlos unbeschreiblichen Bekanntenkreis.«

»Kannst du hier arbeiten?«

»Weiß ich noch nicht, man wird sehen – jetzt, wo du hier bist, können wir uns ja gegenseitig an den Ohren ziehen. Ich nehme an, du hast keine andere Wohnung?«

»Stimmt Und wie ist gerade die Kohlesituation?«

»Sozialhilfe. Das geht. Und du?«

»Ich bin in den Ruinen meines VISA-Kontos gelandet«, gestand ich. »Dreitausend und ein paar Gequetschte in den Miesen. Und dicke Schulden beim Finanzamt. Und beim Sozialamt bin ich zum allerletzten Mal gewesen.«

»Okay, ich werde dich irgendwann mit deinem Manuskript in den Verlag schleifen. Die müssen dir doch einen Vorschuß geben können?«

»Erst müssen sie es lesen. Ich glaube, es ist nicht ganz so erbärmlich. Aber ich muß es erst überarbeiten, da sind noch allerlei Kleinigkeiten ...«

»Und ich darf es also nicht lesen?« Er lächelte.

Ich blickte mich im Zimmer um. Es war im Grunde ein gemütliches Zimmer.

»Doch«, sagte ich.

Wir beschlossen, alles zu versuchen, um Rita noch in dieser Nacht zu finden. Dazu wollte ich Unbedingt eine Karre haben, es war ein Sauwetter, Schneeregen und Wind.

»Das läßt sich arrangieren«, meinte Charly.

»Legal«, verlangte ich.

»Das sieht schon anders aus. Na, mal sehen, was sich machen läßt.«

Es klopfte und Edna steckte ihren Kopf zur Tür herein.

»Die kleine blinde Edna«, wie wir sie nannten, immer im Tran, da sie von morgens bis abends Schlaftabletten einwarf, immer munter, zuvorkommend, solange man sie Edna nannte und nicht Reidar, wie sie durch irgendein dummes Mißverständnis getauft worden war. Sie schwebte herein, kicherte und zeigte ihre phantastischen Goldplomben.

»Jungs, ihr müßt kucken kommen! Ihr müßt unbedingt kucken kommen!« Sie kicherte wie ein Baby, das unter den Armen gekitzelt wird. »Es geht um JC. Aber nicht um Jesus Christus.«

»Jan und Christian«, murmelte Charly. »Was ist denn jetzt schon wieder los?«

Jan und Christian waren ziemlich jung, siebzehn oder achtzehn, Tante Rosa-Lisas Lieblingsneffen, sie hatte sie sozusagen aus der Gosse gefischt. Das war einige Jahre her und seit damals waren die beiden immer wieder mit ihr und ihren Mädels umgezogen. Sie waren Straßenjungen im modernen Sinne des Wortes gewesen, sie hatten sich in der Gegend um den Ostbahnhof verkauft und hatten schon alles ausprobiert, was sich Rauschgift nennt, ehe sie dreizehn waren. Doch Rosa-Lisa, der dieses älteste aller Gewerbe nicht fremd war, hatte sie mit nach Hause genommen und sich zu Tante, Mutter und Vater ernannt. Die Jungen hatten sich gefangen, jetzt hielten sie sich an den leichteren Stoff und hatten sich also auf die Musik geworfen. Rosa-Lisa, die eine Expertin des Sozialapparates war, hatte ihnen Resozialisierungsgeld verschafft, wofür sie ja auch wirklich qualifiziert waren, und nun machten sie höchstens ab und zu einen Einbruch, wenn sie sich langweilten.

»Ihnen hat doch die ganze Zeit ein Ort zum Üben gefehlt«, sagte Edna. »Und dann kann aus ihrer Musik ja nichts werden.«

»Das habe ich bemerkt«, meinte Charly.

»Aber nun hat Rosa-Lisa eingegriffen. Dieses alte Haus hat ja einen wirklich prachtvollen Keller, bloß ist der leider bis zur Decke mit altem Müll und Schrott vollgestopft.«

»Man kriegt ja nicht mal die Tür auf«, sagte Charly. »Sind die zwei Faulpelze endlich in die Gänge gekommen?«

»Ach, du kennst sie doch, Charly! Sie verlieren so leicht den Mut, wenn sie praktische Arbeit verrichten sollen. Sie haben es ja immer wieder versucht, aber das einzige Resultat war, daß der Hinterhof jetzt auch noch versaut ist. Aber nun hat Rosa-Lisa die Geduld verloren und ...«

»Du willst doch nicht behaupten, Rosa-Lisa hätte selber Hand angelegt?« fragte ich, dumm, wie ich war.

»Aber Erling! Wofür hältst du sie? Du weißt so gut wie ich, daß Rosa-L. in ihrem Leben noch kein Tagewerk verrichtet hat, dieses Gelübde hat sie bei ihrer Konfirmation getan, zusammen mit dem Keuschheitsgelübde. Aber nun kommt endlich!«

Wir folgten Edna durch den Flur in ihr Zimmer, das ganz und gar von Nippesgegenständen übersät war. Es war eine Mischung aus einem Antiquitäten- und einem guten, altmodischen Dorfkaufladen. Unter der Decke hing ein kolossaler Posaunenengel aus Porzellan, mit Lippenstiftspuren auf seinen rosa Hinterbacken, die Wände zierten Bilder des letzten Abendmahles, vom bekannten Typ, sowie ziemlich scharfe Fotos von Männern in unaussprechlichen Stellungen. Sie könnten unter Umständen unter den Begriff »Kunst« fallen, man könnte sie aber mit demselben Recht »Porno« nennen. Mitten im Zimmer thronte das berühmte Himmelbett, in dem Edna und Rosa-Lisa ihre ebenso berühmten »Mittagsschläfchen« hielten, und überall, auf Kommoden und Deckeln, auf Schränken und morschen, alten Tischen lagen Katzen und glotzten uns grün und klug an, wobei sie gemessen schnurrten. Ich hatte das alles zwar schon früher gesehen, das Zimmer aber war neu für mich.

Wir kletterten zu dritt auf die Fensterbank und Edna zauberte einen netten kleinen Joint aus ihrer Schürzentasche.