Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

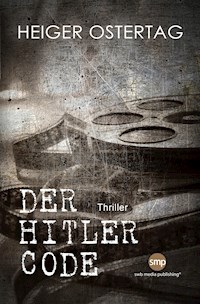

- Herausgeber: SWB Media Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Frühsommer 2023: die Vorbereitungen für das hundertjährige Jubiläum des Marsches auf die Feldherrnhalle sind im vollen Gange. Der II. Weltkrieg und Nachfolgekriege wurden von Hitlerdeutschland gewonnen. Europa und Nordafrika sowie der Nahe Osten befinden sich fest in den Händen des III. Reichs und seines Führers Adolf II., dem Enkel Hitlers. Überall in Germania, dem neuen Berlin, und in München, der Stadt der Bewegung, wird geplant, gebaut, marschiert und verändert. In diesem Umfeld trifft sich eine Gruppe von Studenten der Eliteuniversität der SS in Berlin. Sie sind Kinder der Angehörigen der privilegierten Führungsschicht und vom Nationalsozialismus absolut überzeugt. Doch da zeigen sich plötzlich Risse in der Fassade der propagierten Erfolge und Größe. Die Studenten und ein guter Teil der Jugend geraten in Distanz zum System, es wird demonstriert und Unruhen machen sich breit. Parallel bemühen sich führende Köpfe in Justiz und Verwaltung um dringend notwendige Reformen. Vor allem befürchten sie, dass die Partei dunkle Geschehnisse aus den Kriegen verschleiert und vor dem Volk verborgen hat. Dann stirbt der „Führer“; es kommt zu Machtkämpfen innerhalb der Partei und zu Aufständen der unterdrückten slawischen Arbeiterschicht. Das Reich beginnt zu wanken und Widerstand formiert sich …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Heiger Ostertag

Wenn der Führer wüsste …

9. November 2023

Heiger Ostertag

Wenn der Führer wüsste …

9. November 2023

Roman

Sämtliche im Roman vorkommenden Personen und Ereignisse sind – soweit nicht historisch – fiktional. Etwaige Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten sind somit zufällig und nicht beabsichtigt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Auflage 2021

ISBN 978-3-96438-045-6

Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbare

Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.

© 2021 Südwestbuch Verlag

SWB Media Entertainment, Sommenhardter Weg 7, 75365 Calw

Printed in EU

Umschlaggestaltung: Dieter Borrmann

Lektorat: Johanna Ziwich

Satz: Julia Karl / www.juka-satzschmie.de

Druck und Bindung: Custom Printing PL

Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.

www.suedwestbuch.de

Für Benjamin und Valentin Ostertag

INHALT

Vorwort

1. Kapitel

Fanfarenklänge

2. Kapitel

Fahnen wehen im Wind

3. Kapitel

Versteckt und verborgen

4. Kapitel

Flucht aus Moabit

5. Kapitel

Im Führerhauptquartier

6. Kapitel

Das neue Reich

7. Kapitel

Ein Feind der Macht

8. Kapitel

Die leere Stadt

9. Kapitel

Ragnarök

Epilog

9. November 2023

Historisch-kritische Nachbetrachtung

Fazit

VORWORT

Der vorliegende historisch-kontrafaktische Roman einer negativen Utopie ist ein Spiegel der schlimmsten Möglichkeiten, die die deutsche Geschichte hätte entwickeln können. Die inneren Abfolgen und dargestellten Details wären denkbar – siehe dazu die »historisch-kritische Nachbetrachtung« –, dienen aber, neben der spannenden Unterhaltung, primär streng aufklärerischen Zielen. Sicher bietet die deutsche Gegenwart durchaus Anschauungsmaterial für unerfreuliche Muster aus längst vergangen geglaubten Zeiten. Doch besitzen diese nicht das schreckliche Ausmaß der Jahre 1933 – 1945; eine Intensität, die uns im Heute zum Glück erspart geblieben ist. Der Blick des Betrachters geht allerdings auch in die Ferne. Seit einigen Jahren haben sogenannte Führerpersönlichkeiten weltweit Konjunktur: Im harmlosesten Fall handelt es sich dabei um selbstverliebte Ignoranten, meist aber um gefährlichere Exemplare, deren Spezies vom knallharten Machtmenschen über den politischen Kriminellen bis hin zum pathologischen Hasardeur reicht. Wenn solche »Persönlichkeiten« dann noch an der Spitze großer und größter Mächte stehen, und damit Zugang zu Vernichtungspotenzialen ungeahnten Umfangs haben, ist der Abstand der negativen Utopie zur negativen Realität gefährlich gering. Natürlich kommt es auf die geistige Unterfütterung an, auf die ideologische Basis, die den entsprechenden Überbau bedingt beziehungsweise trägt. Auch da ist die Geschichte voller Belege für religiöse und politische Glaubensrichtungen, die Genozide, Kriege und jegliche Art von Rechtsbrüchen zu verantworten hatten. Das Geschehen des Romans zeigt dies alles in historisch begründeter »Reinkultur«, will aber auch Hoffnung machen, dass es dem Einzelnen möglich sein kann, sich gegen das dunkle Unrecht zu stemmen und persönlichen Widerstand zu leisten.

Dr. Heiger Ostertag

1. KAPITEL

Fanfarenklänge

»Eine Sondermeldung der Wehrmacht!«

Laute Fanfarenstöße erklangen. Das Dunkel des Bildschirms hellte sich auf und zeigte die rußgeschwärzte Fassade eines säulengeschmückten Gebäudes, über das sich ein halbzerstörtes Kuppeldach erhob. Die Kamera schwenkte zu den links und rechts des Tores gelegenen Treppen und zoomte direkt auf die sich dort befindende Gruppe von Soldaten in der schwarzen Uniform der SS-Fallschirmjägertruppe.

»Unseren tapferen Truppen ist es in einem kühnen Handstreich gelungen, Washington, das Zentrum des jüdischen Finanzkapitalismus, einzunehmen«, tönte die Stimme des Sprechers. »SS-Brigadeführer Karl Hermansdorfer und sein Stab stehen auf den Stufen des Kapitols. Nach hartem Kampf ist der Feind geschlagen«, fuhr die Stimme fort, »und soeben wird die siegreiche Flagge gehisst.« Auf der Ost- und Westseite der Kuppel und über dem Nord- und Südflügel fuhren gleichzeitig vier Hakenkreuzfahnen in die Höhe: »Sieg, Sieg, Sieg Heil!«

Mit einem Klick seines Handfon-Rechners Odin 2030 unterbrach Rudolf von Bracken die Sendung. In allen Kanälen des Reichsfunks bot sich das gleiche Bild. Das hundertjährige Jubiläum des 9. November 1923, des Marsches des Führers auf die Feldherrnhalle, war noch ein knappes halbes Jahr entfernt, doch in den Fernsehanstalten des Landes häuften sich bereits die historischen Sendungen und Reportagen zur Geschichte des III. Reichs.

Es war in der Tat ein grandioser Aufstieg gewesen, den das in Versailles erniedrigte Land mit der Machtergreifung Adolf Hitlers erlebt hatte. Der erfolgreichen Zeit der inneren Konsolidierung und der Rückgewinnung der Ostmark, der Sudeten und Böhmen-Mährens schloss sich der große Krieg an. In einem ungeheuren Ringen und unter Einsatz aller Kräfte war es Deutschland gelungen, in dem gigantischen Völkerkampf den Sieg zu erreichen. Mit dem eben gezeigten Handstreich mitten ins Herz der Hauptstadt Washington am 1. März 1947 endete offiziell der Kampf, wenn es auch noch einige Wochen dauerte, bis die amerikanische Waffenstillstandskommission allen deutschen Forderungen zugestimmt hatte. Bereits drei Jahre zuvor hatte sich mit der Auslöschung Londons und Moskaus durch je eine mit den neuen Schwerwasserstoffsprengkörpern bestückte V 4 Rakete im Sommer 1944 das Waffenglück auf den Schlachtfeldern in Frankreich und der Ukraine zugunsten des Reiches gewendet. Siegessicher hatten die Alliierten nach ihrer erfolgreichen Landung in der Normandie damit gerechnet, bis Ende des Jahres auf Berlin vorzustoßen. Dies insbesondere, da unter dem Ansturm der Bolschewistenhorden die deutsche Ostfront kurz vor dem Zusammenbrechen stand. Doch dann waren endlich die lang versprochenen Sonderwaffen zum Einsatz gelangt und hatten beim Gegner derart verheerende Wunden geschlagen, dass dieser zu sofortigen Verhandlungen bereit gewesen war. Mit dazu beigetragen hatte der Seesieg der Japaner über einen US-amerikanischen Flugzeugträgerverband im Golf von Leyte. Dadurch war im Pazifik der Vormarsch der Amis gestoppt worden. Die Japaner ihrerseits landeten in Alaska und Wladiwostok und drangen bis zum Sommer 1946 tief nach Kanada und in Richtung Mittelsibirien vor.

Die Regelungen des Madrider Friedens im Oktober 1947 unterwarfen Europa dem Reich. Auch Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens standen seitdem unter deutscher Herrschaft. Dazu erhielt die Marine Flottenstützpunkte auf den Azoren, in Kuba sowie an der kanadischen Ostküste. Natürlich waren auch die afrikanischen Kolonien Deutsch-Südwest, Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika an das Reich zurückgegeben worden. Auf Tsingtau, den Bismarck-Archipel und die Inseln in der Südsee hatte Berlin zugunsten Japans verzichtet.

Der harten Kriegszeit folgten die Aufbaujahre mit dem Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre. Der Führer selbst hatte mit dem Milliardenprogramm des Hjalmar-von-Schacht-Plans die notwendigen ökonomischen Weichen gestellt und die ersten Erfolge der neuen Friedenszeit erleben dürfen, bis er am 17. Juni 1953 im Alter von 64 Jahren überraschend verstarb. Für den am 8. Mai 1945 geborenen Sohn Adolf Wolf Hitler übernahm Reichsverweser Heinrich Himmler die Vormundschaft und die Führung des Großdeutschen Reiches. Erst nach dem Tod des Reichsführers SS im Jahre 1970 trat der junge Adolf Wolf seine Herrschaft als neuer Führer an. Während der nächsten zehn Jahre kam es zum erneuten Ringen um die Hegemonie. Im zweiten Deutsch-Amerikanischen Krieg gelang es schließlich der Wehrmacht, in Kooperation mit der Marine, in einer überraschenden Amphibienoperation in Südflorida zu landen und zusammen mit drei aus Kanada vorstoßenden Panzerarmeen die US-amerikanischen Streitkräfte vollständig aufzureiben. Mit Ablauf des 31.12.1984 hörten die Vereinigten Staaten endgültig zu existieren auf. Neben der Teilung in die Nord- und Südstaaten machten sich Kalifornien und Hawaii selbstständig. Neumexiko und Texas kehrten zu Mexiko zurück. Die Restsowjetunion war bereits mit dem Tode Stalins in zahlreiche Mittelstaaten verfallen, von denen die Khanate Turkmenistan und Kasachstan sowie die Republik Georgien feste Bündnispartner des Reiches geworden waren. Die Welt hatte sich in den letzten fünfzig Jahren insgesamt sehr verändert. Indien und Brasilien waren mit in den Kreis der großen Mächte aufgestiegen und konkurrierten auf allen Weltmärkten. Auch den Engländern war überraschenderweise eine Art Comeback gelungen. In enger Verbindung zu Kanada hatte sich das Restempire stabilisieren können. Allerdings wurde Canadian-Britain von Montreal aus regiert, eine bittere Pille für das stolze Albion. Dennoch, der Wiederaufstieg und die Erstarkung der Royal-Canadian Navy beunruhigte die Admiralität in Flensburg. Das Z-500-Programm war deswegen neu aufgelegt worden und hatte zu Anfang des Jahres mit dem Stapellauf des Schweren Zerstörers Tobruk, der Nummer 365 der Reihe, eine beachtliche Größe erreicht. Den Briten konnte man zur See im Atlantik wieder Paroli bieten. Im Pazifik dominierten jedoch die Japaner. Das Kaiserreich steckte allerdings aufgrund seines nicht endenden Krieges in China und Vietnam in einer wirtschaftlichen Dauerkrise. Seine Soldaten siegten sich gleichsam zu Tode, und das Land kämpfte, nachdem der Kaiser im Jahre 2001 ohne Erben verstorben war, zudem um seine innere Stabilität.

In Deutschland hatte es in dieser Hinsicht keine Probleme gegeben. Der Führersohn Adolf Wolf ließ bei seinem Tode 2015 zwei Söhne und eine Tochter zurück. Hitlerenkel Adolf II. übernahm mit gerade vierzig Jahren die Herrschaft. Er stützte sich neben der Partei, die nahezu alle Lebensbereiche dominierte, vor allem auf die SS. Ihre Gefolgschaft zählte aktuell rund zehn Millionen Kämpfer. Alle übrigen Volksgenossen deutscher Herkunft waren diesem neuen Kriegeradel untergeordnet. Sie besaßen natürlich alle deutschen Bürgerrechte, spielten aber in der Partei und in der Politik so gut wie keine Rolle. Ein Aufstieg in die SS-Herrscherkaste war jedoch bei rassischer Eignung und Bewährung in den Parteiorganisationen sowie in der Wehrmacht möglich. Sein bester Freund Hermann Bohn hatte diesen Weg erfolgreich beschritten. Gemeinsam waren sie in einer der neuen SS-Ordensburgen im Osten, auf der Marienburg in Ostpreußen, ausgebildet und im härtesten Drill zu wahren Diamanten geschliffen worden. Zurzeit studierten beide Männer an der Adolf-Hitler-Universität, der Berliner SS-Universität, germanische Volkskunde, Kriegsgeschichte und nordische Sprachen. Hier schlug das geistige Herz des Großdeutschen Reichs: Professoren wie Otto Höfler, Karl Adolf Scheel, Bernhard Kummer und Joseph Otto Plassmann formten die künftige Elite des Landes.

Das Reich war in jeder Hinsicht groß, dachte der junge Mann stolz. Um einen »Rassekern« von rund 150.000.000 Geblüts- und Volksdeutschen siedelten die Gruppen der artgleichen Völker der Skandinavier und Balten, der Franzosen und Griechen sowie der weißen Nordamerikaner und der Iren. Von der Agave bis zum Nordkap, von den Hebriden bis zum Kaukasus reichte die deutsche Herrschaft. Länder wie Schweden, Finnland, Rumänien und Bulgarien waren Mitglieder der Europäischen Union und dem Reich in jeder Hinsicht verbunden, besaßen aber auch ihre eigenen Selbstverwaltungsrechte. Enge Bündnispartner waren Großungarn und das Italienische Mittelmeerreich. Die arabischen Bewohner der deutschen Kolonien in Nordafrika und im Nahen Osten galten als Angehörige eigenethnischer Fremdvölker, denen im Stile des alten Imperium Romanum unterschiedliche Rechte gewährt wurden. Die übrigen Menschengruppen auf dem Territorium des Reiches, vor allem in den Gouvernements Murmansk, Moskau und Jekaterinburg hatten einen nahezu rechtlosen Status. Ihre Ausbeutung sicherte die wirtschaftliche Vorherrschaft des Reiches – ein Gesetz der Natur, der Stärkere setzte sich durch.

Wahrhaftig, eine bewegte Zeit. Überall in Germania, dem offiziellen Namen für das neue Berlin, und in München, der Stadt der Bewegung, wurde geplant, gebaut und verändert. Großes geschah und er, Rudolf von Bracken, war ein Teil von allem und gab als Studentenführer des Gaus Großberlin sein Bestes, damit es in Zukunft auch so bleiben würde.

Ein Blick auf die Uhr: 19:30 Uhr, schon halb acht. Für heute hatte er den Kopf genug mit Wissen angefüllt. Der Student schob das elektronische Buchlesegerät zur Seite und erhob sich. Zeit, die Uniform aus- und sich für den Abend umzuziehen. Heute war Freitag, der Kneipentourtag, er musste einfach mal raus aus der Studentenbude, die ihm wie den anderen Elitestudenten von der zuständigen Kulturabteilung II C 3 im Hauptamt der traditionell so genannten Dienststelle »Heißmeyer« zugeteilt worden war: Ein Schlafraum, Bad, ein Arbeitszimmer, ein schmaler Flur. Die Küche fehlte, da die Hauptmahlzeiten in der Mensa eingenommen wurden. Lediglich ein Kühlschrank im linken unteren Teil des Einbauschrankes war für Getränke gedacht. Ansonsten herrschte großzügiger Luxus, für die künftige Reichselite war das Beste gerade gut genug. Die Gemeinschaftsräume standen im Mobiliar und der Ausstattung dem bekannten Hotel Adlon in nichts nach. Auch für den personellen Komfort war gesorgt worden. Hilfskräfte assistierten beim Schreiben und bei etwaigen Recherchen, jedem SS-Studenten stand mit Beginn des dritten Studienjahres ein persönlicher Bursche reichsdeutschen Geblüts als Diener zur Verfügung. Und während die jungen Männer in ihrer Lehrzeit an den Junkerschulen neben der Kampfausbildung reichlich Zeit in den wöchentlichen Stuben- und Putzdienst zu investieren gehabt hatten, gab es in dem Berliner SS-Studentenwohnheim in der Wolliner Straße sogar slawische Hilfskräfte. Diese übernahmen die unbeliebten Reinigungsarbeiten für die SS-Untersturmführer, so der einem Leutnant der Wehrmacht entsprechende Dienstgrad der Studenten. Es handelte sich bei den Putzen zumeist um ältere Polinnen oder Russenfrauen. Rassisch minderwertige Arbeitsweiber, die man zumeist nicht wahrnahm oder schlicht übersah.

Von Bracken schlüpfte in die zivile Kleidung. Heute trug er die in Studentenkreisen beliebte Langlederhose: Teures Hirschleder im gotischen Schnitt. Dazu über einem beigen Hemd einen Janker im Führerstil, wie ihn dieser in seiner Münchner Zeit gern getragen hatte. Nun strich er sich vor dem Spiegel mit der Bürste über das akkurat kurz geschnittene Blondhaar, zupfte einen Fussel vom Kragen und verließ das Bad. Dabei stolperte er über die gebeugte Gestalt, die kniend mit einem Tuch den Holzboden bohnerte.

»Verflixt, kannst du nicht aufpassen, du Polenluder!«, fluchte der Student und hob die Hand.

»Nicht schlagen! Bitte, Herr, nicht schlagen!«

Die Frau drehte sich rasch um und warf sich ihm, am ganzen Körper bebend, bäuchlings zu Füßen. Sie trug die einfache blaue Arbeitskluft, die für die slawische Volksklasse vorgesehen war. Dazu ein Kopftuch, das die Haare verhüllen sollte. Dieses verrutschte und volles, kastanienbraunes Haar quoll hervor. Lang und seidig wirkte es, das Haar eines jungen Mädchens.

»Ich tu dir nichts!«

Rudolf schämte sich für seinen Ausfall. Mochte das Weib auch minderrassig sein, so war ihre Funktion doch für die Volksgemeinschaft nützlich. Er trat auch keinen Hund, und das arme Ding schien wirklich Angst zu haben. Trotz seiner Versicherung blieb es zitternd liegend.

»Keine Angst, ich schlag dich nicht. Hörst du? Steh auf und sieh mich an!«

Er musste seinen Befehl wiederholen, dann erst gehorchte die Slawin und erhob sich langsam mit gesenktem Kopf. Sie war von überraschend schlanker Gestalt, und unter ihrem formlosen Kittel ließen sich ausgeprägte weibliche Formen erahnen.

»Sieh mich an!«, befahl Rudolf erneut.

Da hob sie den Blick und zeigte ihr klares, fein konturiertes Gesicht. Fast indianisch wirkende Wangenknochen, volle Lippen, die schmale, gerade Nase und die hohe Stirn gaben ihr einen ganz eigenen Reiz. Und die Augen … Wild blitzten sie ihm grüngrau entgegen, fast zornig und ohne die Angst zu zeigen, die die Gestalt eben noch erfüllt zu haben schien. Von Bracken fuhr zurück. Nicht vor der Wildheit ihres Blickes, sondern vor dem unwiderstehlichen Reiz, den dieses junge Weib auf ihn ausübte. 17, höchstens 18 Jahre durfte sie sein. Ein eigenartiger, feinherber Geruch ging von ihr aus, der ihn endgültig zu verwirren drohte. Nur knapp konnte er sich beherrschen, das Mädchen nicht an sich zu reißen und …

»Wie heißt du?«, fragte Rudolf, wobei er um jedes Wort zu kämpfen hatte.

»Ludmilla, Herr«, antwortete sie. »Habt Ihr einen Wunsch, Herr? Oder kann ich mit der Arbeit fortfahren?«

»Es ist gut, Ludmilla«, brachte er mühsam hervor. »Du kannst … weiterarbeiten.«

Sie nickte, wandte sich mit einem beinah verächtlich wirkenden Blick ab und kehrte zurück zu ihrem Tun. Einige Augenblicke betrachtete der Student noch, wie Ludmilla den Boden wienerte, dann riss er sich los, ergriff den Hut und verließ fast hastig die Wohnung.

Rudolf trat aus dem Wohnheim. Von hier war es fußläufig nicht weit bis zu dem Kultur- und Szeneviertel rund um den Arconaplatz und die Zionskirche. In den letzten zehn Jahren hatte sich dort eine neue deutsche Künstlerkultur herausgebildet, deren Wirken von der Reichskulturkammer mit einer gewissen Skepsis betrachtet wurde, bei den Jüngeren jedoch großen Anklang fand. Die neudeutsche Welle war vor allem ein literarisch-musikalisches Phänomen und bediente sich ungeniert bei Wagner und Weber sowie bei den Texten der Romantiker. Kapellen wie »Hagens Speer« und »Wodan Wahnwitz« hatten die sogenannte Starkmusik hervorgebracht, eine Mischung aus Landsknechtliedern und Minnesängern, die mit breiten Trommelarrangements unterlegt und hauptsächlich mit elektrisch verstärkten Klampfen sowie Hornbläsern vorgetragen wurde. Rudolf gefiel das laute Getöse nur bedingt. Dennoch, der deutschen Starkmusik war gelungen, was der Wehrmacht bisher versagt geblieben war: Sie hatte nicht nur die westliche, sondern auch die östliche Welt erobert und nebenbei die Musikwirtschaft kräftig angekurbelt. Seine Schwester Hildegard war in ihrer Freizeit Sängerin in einer dieser Kapellen. Groß gewachsen, von prächtiger, dennoch schlanker Figur und von ihrem langen Blondhaar umweht hatten ihre Auftritte etwas von denen einer der bekannten Diven aus Bayreuth. Zudem umfasste ihre Stimme drei Oktaven, was das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hinriss. Ihren größten Bewunderer hatte Hilde, wie sie kurz genannt werden wollte, in seinem Freund Hermann Bohn. Die drei verbrachten viel Zeit miteinander und Hermann bemühte sich stetig um sie, bisher allerdings ohne Erfolg. Hilde nahm seine Komplimente nicht recht ernst und antwortete auf seine Avancen mit stetem Spott. Für Außenstehende schien es daher, als lägen beide ständig im Streit, da ihre Gespräche meist einem Schlagabtausch glichen, Hilde liebte es, zu politisieren und zu provozieren. Dennoch verstanden Hermann und sie sich prächtig. Heute wollte das Trio gemeinsam das »Zarah Leander« in der Kastanienallee aufsuchen, wo am späteren Abend eine Komiker-Schauspielergruppe auftreten sollte.

Während er durch die abendlichen Straßen lief, ging Rudolf das eben Erlebte nicht aus dem Kopf. Das junge Mädchen hatte so gar nicht den Slawenweibern geglichen, denen er sonst im Alltag begegnete. Unscheinbare Gestalten, die still und unauffällig ihre Arbeit verrichteten. Bemüht, nicht aufzufallen und ja nicht den Zorn ihrer Herren auf sich zu ziehen. Ältere Frauen, durch die harte körperliche Arbeit und die einseitige Ernährung gezeichnet, denen niemand Beachtung oder gar einen zweiten Blick schenkte. Wie anders das Mädchen mit dem kastanienbraunen Haar! Wie feurig ihr Auge geschaut hatte, wie schön ihr Gesicht trotz allen Zorns gewesen war! Erneut fühlte Rudolf Scham wegen seines Verhaltens ihr gegenüber. Sein Schimpfen und dass er die Hand erhoben hatte. Wie unachtsam man manchmal mit den Menschen umging. Natürlich, er gehörte der Herrenrasse an, zudem der SS und damit der obersten Elite. Slawen dagegen waren, wie es der Name verriet, Sklaven und damit eine minderwertige Lebensform. Das wusste er seit frühester Jugend, und dieses Wissen war fester Bestandteil seiner Lebenswelt. Nie hatte er bislang darüber nachgedacht oder gar irgendwelche Zweifel an der Richtigkeit der manifesten Ordnung gehegt. Doch seit der Begegnung mit der jungen Slawin fühlte er sich aufgewühlt, geradezu verstört. Wie hatte sie geheißen? Ludmilla! Ein Wunsch stieg in ihm auf, heftig und nicht zu verdrängen: Er musste sie wiedersehen, er musste mit ihr sprechen und mehr von ihr erfahren …

Das »Zarah« war erreicht, Rudolf trat ein.

Ein Höllenlärm schlug über ihm zusammen und riss ihn aus seinen Gedanken. Laute Musik dröhnte von der Bühne links von der Theke, auf der eine Kapelle ihre neuesten Lieder präsentierte. Überall saßen oder standen Menschengruppen, lachten und unterhielten sich mehr oder minder schreiend. Über allem lag der Dunst von Zigaretten und der Qualm der bei den Jungdeutschen so beliebten Tabakspfeifen. Er bemühte sich, in dem Durcheinander etwas zu erkennen und Schwester und Freund zu finden – vergeblich. Dann winkte ihm jemand von der Theke aus zu. Es war Almuth, eine der wenigen Frauen im Studium, die er aus einer Nordistikvorlesung von Professor Gutenbrunner kannte. Nett, amüsant, durchaus attraktiv und aus gutem Hause. Eine ansehnliche Brünette, mit der er mehrfach einen der zahlreichen Studentenbälle besucht hatte. So richtig gefunkt hatte es bei beiden dennoch nicht, obwohl sie sich durchaus gut verstanden und ab und zu gemeinsam segelten und sogar Gleitschirm flogen. Zudem galt Almuth als gute Partie. Ihr Vater war der bekannte Wehrmachtsgeneral von Böck, Besitzer mehrerer Rittergüter in Ostgalizien. Sicher war es auch seinen Verbindungen zu verdanken gewesen, dass Almuth von Böck Zugang zur Adolf-Hitler-Universität erhalten hatte, ein Privileg, das in der Geschichte der Lehrstätte bislang nur einem Dutzend Frauen zuteil geworden war. Rudolf kämpfte sich durch die Menge zu der Kommilitonin vor.

»Was führt dich heute Abend in diese Räucherkammer?«, begrüßte sie ihn. »Lockt dich der Auftritt der ›Bier-der-Männer‹? Die sollen wirklich gut sein.«

»Du sagst es«, gab Rudolf knapp zurück. Er winkte der Bedienung, ihm ein Pils zu zapfen. Das Glas kam, er nahm einen Schluck. Während er trank, ließ er seinen Blick durch den Raum wandern. Da drüben das Mädchen mit dem rotbraunen Haar erinnerte ihn an die junge Polin. Wie sie wohl den Abend verbrachte? Einmal musste auch ihre Arbeit beendet sein. Und dann? Wahrscheinlich fiel sie todmüde ins Bett, so etwas wie Freizeit gab es für Slawischvölkische zumeist nicht. Während er seinen Gedanken folgte, vergaß er fast völlig die Gegenwart und Almuth von Böck. Eine Weile standen sie so nebeneinander.

»Sehr gesprächig ist du heute nicht«, unterbrach Almuth schließlich das Schweigen. »Was ist los mit dir? Du wirkst irgendwie abwesend.«

Rudolf riss sich zusammen.

»Entschuldige, es war ein langer Tag«, sagte er. »Eigentlich suche ich Hilde und Hermann. Weißt du, ob sie hier sind?«

»Deine Schwester und Hermann sind, glaube ich, im Nebensaal«, informierte Almuth. »Wenn du willst, komme ich mit.«

»Mach das«, gab er zurück und stockte. Die Rotbraune drehte sich gerade um, doch es war natürlich nicht Ludmilla. Was hatte er sonst erwartet? Und, verdammt, warum kehrten seine Gedanken immer wieder zu der Slawin zurück?

Kurz darauf standen sie vor den Gesuchten.

»Ah, da ist unser Pärchen«, begrüßte ihn Hermann. »Wir wollten euch gerade suchen. Kommt ihr später noch mit auf ein Fest von Peter?«

»Ich schon«, antwortete Almuth, »Rudolf allerdings scheint heute seinen besinnlichen Tag zu haben. Richtig griesgrämig ist er, ich weiß nicht, ob er ein Fest verkraften kann …«

»Das wird Peter enttäuschen«, kommentierte Hildegard. »Wo er fest mit uns vieren rechnet.«

»Ich bin natürlich dabei«, verkündete Rudolf. Das fehlte ihm gerade noch, wegen eines Polenmädels seine Freunde zu verärgern. Peter von Donany war wie Hermann ein enger Freund und seit ihrer Zeit in der NaPolA mit ihm verbunden. »Aber erst will ich die Komiker sehen.«

Der Auftritt der in Berlin und im nördlichen Reich bekannten Truppe war für neun Uhr angesetzt. Die Satiriker hatten sich mit ihren spitzen Pointen und der sich messerscharf an der Kante des Zulässigen und offiziell Erlaubten entlang bewegenden politischen Texte gerade unter dem jüngeren Publikum eine breite Anhängerschaft erworben. Mehrfach war Kapellmeister Ingo wegen einzelner Texte zu Anhörungen vor die örtliche Kulturkammer geladen worden. Bislang jedoch hatte man dort ein Auge zugedrückt und es bei der einen oder anderen Grenzüberschreitung bei einer Ermahnung bewenden lassen. Die vier jungen Männer im Alter von Rudolf und Hermann hatten sich auf a cappella-Gesang spezialisiert. Sie ähnelten in ihrer stimmlichen Qualität dem unter dem Namen Comedian Harmonists bekannten Berliner Vokalensemble der späten 20er und frühen 30er Jahre, jedoch war die damalige Gruppe zu sechst aufgetreten.

21 Uhr, die Sänger erschienen auf der Bühne und ein Raunen durchlief das Publikum. Das waren nicht die »Bier-der-Männer«! Diese vier Herren trugen Haare bis zu den Schultern und führten verschiedene Musikinstrumente mit sich: Einer hielt eine elektrische Gitarre in der Hand, der zweite einen Bass. Für die beiden übrigen wurden ein Klavier und ein Schlagzeug nebst einem Verstärkerkasten hereingebracht. Und zur Überraschung aller begleitete auch noch eine blasse junge Frau mit langen, schwarzen Locken und rotem Gewand die Kapelle.

Pfiffe ertönten. Dessen ungeachtet trat der mit der Gitarre nach vorn zum Bühnenrand.

»Hallo, Berlin«, sagte er mit rauer Stimme, »I´m Paul« und verbeugte sich. Dann zeigte er auf die Unbekannte. »This is Jeanine from Liverpool. She will sing for you tonight!”

Und ohne auf die wiedereinsetzenden Pfiffe zu achten, griff er zur Gitarre und stöpselte diese in den Verstärker ein. Der Bass tat es ihm nach. Ein Blick zum Schlagzeuger, der drei Takte vorgab und dann spielte die Kapelle los. Die Musik, die jetzt erklang, unterschied sich deutlich von der üblichen deutschen Starkmusik. Der Rhythmus war völlig anders, einerseits härter und doch wieder weicher, geschmeidiger, irgendwie gefälliger. Das lag insbesondere an dem Gesang der Liverpoolerin. Sie sang wie selbstverständlich auf Englisch, sang von einer Liebe – Love –, die »wild an’ rocking« sei. Von »sweet honey«, »blue suede shoes« und »cotton fields«.

Ein absoluter Tabubruch, englisch-amerikanische Negermusik in einem deutschen Lokal! Allein, das Publikum, das anfänglich pfiff und protestierte, sang bald laut mit oder versuchte es. Einige schoben Tische und Stühle zur Seite und begannen zu tanzen. Junge Frauen schrien laut, etliche warfen den Musikern Kusshände zu. Andere klatschten laut den Rhythmus mit oder stampften ihn mit den Füßen; kurz, der ganze Saal kochte.

Auch Rudolf, der das Spektakel zunächst skeptisch betrachtet hatte, fühlte, wie ihn die Musik mehr und mehr ergriff.

»Weißt du, wer das ist?«, rief er seiner Schwester zu. Um sich zu verständigen, musste er geradezu brüllen.

»Das sind Paul, George, John und Roy, eine englische Kapelle namens ›Britens‹. Und die Sängerin Jeanine. Sie sind wohl als Ersatz für die ›Bier-der-Männer‹ eingesprungen.«

»Woher kennst du die Engländer?«

»Ich war, wie du weißt, letzte Woche in Hamburg. Da haben die Jungs in einem Tanzlokal auf der Reeperbahn gespielt. Ohne die Frau. Nach zwei Stücken stellte ihnen der Besitzer den Strom ab. Ihre Musik war ihm zu undeutsch.«

»Davon hast du nichts erzählt.«

»Du musst nicht alles wissen«, gab Hildegard zurück. »Und jetzt will ich zuhören.«

Rudolf schwieg. Dann packte ihn der Rhythmus und er stellte plötzlich fest, dass er Almuths Hände ergriffen hatte und auf die Musik zu tanzen versuchte. Mitten im nächsten Lied, die Sängerin wollte, soweit er verstand, Hände halten, brach die Gitarre mit einem Missklang ab. Eine befehlsgeübte Stimme brüllte:

»Schluss! Sofort aufhören mit dem Negerkrawall!«

Rudolf und Hermann wandten sich in die Richtung, aus der das Kommando gekommen war. Ein SA-Trupp drängte in den Saal, stieß die Menge rücksichtslos zur Seite und bewegte sich geradewegs auf die Bühne zu.

»Festnehmen, die ganze Bande!«, befahl der stiernackige Anführer der Uniformierten. »Los, macht Platz!«

Einige der männlichen Zuhörer blieben stehen.

»He, das ist unsere Musik«, rief einer. »Haut ab und stört uns nicht!«

Und als die SA nicht reagierte, packten die Studenten Stühle, Flaschen und Bierkrüge und traten der braunen Horde entschlossen entgegen. Die SA-Männer schienen einen Augenblick überrascht, dann stürzten sie sich mit lautem »Sieg Heil« auf die Studenten. Eine wilde Schlägerei begann. Gläser und Fäuste flogen und überall brüllte und schrie es.

»Wir müssen hier raus!«

Die Freunde zogen Almuth und Hilde zur Seite.

»Drüben ist ein Ausgang!«, Rudolf zeigte auf die linke Bühnenseite, wo eben einer der Musiker durch eine Tür dem Chaos zu entkommen suchte. Rasch folgten die vier seinem Beispiel.

Hinter der Tür lag ein Gang, der zu den Garderoben und Toiletten führte. An ihnen vorbei gelangten die Freunde zum Hinterausgang des »Zarahs«, der über Hinterhöfe direkt auf die Kastanienallee führte.

Gerade kam die Metrobahn, sie sprangen hinein.

»Wie kam diese Kapelle in das ›Zarah‹?«, fragte Hildegard, als sie saßen.

»Soviel ich weiß, sind sie von einer Studentengruppe eingeladen worden, die sich ›Rosenweiß‹ oder ›Rosenweißler‹ nennt«, erklärte Almuth.

»Klingt nach Rosenkreuzler«, kommentierte Rudolf. »Jedenfalls keine gute Idee, sie englisch singen zu lassen, obwohl mir die Lieder gefallen haben.«

»Geht mir ähnlich«, sagte Hermann. »Aber jetzt brauche ich vor allem ein Bier. Doch nicht im Prater, dort sitzt oft die SA, und ich habe keine Lust auf weitere Begegnungen mit diesem Pöbel.«

»Dann fahren wir zu Emils Biergarten«, schlug Rudolf vor.

»Was ist mit Peters Fest?«, fragte Almuth.

»Wir kommen nach, versprochen.«

An der Eberswalder Straße stiegen beide Frauen um und die Freunde fuhren die drei oder vier Stationen allein weiter bis zu dem kleinen Biergarten in der Verlängerung der Schönhauser Allee.

»Langsam habe ich es satt, mir vorschreiben zu lassen, was ich lese, sehe und höre«, ereiferte sich Hermann und nahm einen tiefen Zug aus dem Bierseidel. »Wenn die Damen nicht dabei gewesen wären, hätte ich mich auch in die Saalschlacht gestürzt.«

»Gut, dass du ruhig geblieben bist. Du weißt, was unser Tutor Standartenführer Mollwitz von solchen Aktivitäten hält. Wir sind die SS-Elite von morgen, für die es nicht standesgemäß ist, sich mit dem braunen Fußvolk herumzuschlagen.«

»Ich weiß, ich weiß. Zur SA geht nur die misera plebs, wie oft wir das schon gehört haben. Dennoch, es hat mich ganz schön in den Fäusten gejuckt …«

»Meinst du, mir nicht? Deswegen ist auch gut, uns hier erst einmal abzukühlen. Peter ist in Ordnung, aber bei seinen Festen gibt es nur den sauren Rheinwein vom Gut seines Onkels und danach steht mir im Moment nicht der Kopf.«

Die beiden Freunde tranken schweigend aus ihren Gläsern. Rudolf schaute sich um. Der Biergarten war an diesem warmen Frühsommerabend gut besucht. Überall saßen Gruppen von Menschen und unterhielten sich oder aßen Pizza, eine italienische Spezialität, die nur in wenigen Berliner Lokalen zu finden war. Andere drängten sich vor einer Leinwand im hinteren Gartenbereich, auf der ein Spiel der deutschen Faustballmannschaft gegen eine brasilianische Auswahl übertragen wurde.

»Ich habe das Gefühl, dass sich etwas ändern muss«, sagte Hermann plötzlich.

»Was meinst du damit? Wer oder was soll sich ändern?«

»Alles oder jedenfalls vieles, zum Beispiel die Einschränkung der freien Rede muss enden«, polterte Hermann los. »Was Kunst ist, soll im Auge oder Ohr des Publikums liegen und nicht vorab festgelegt sein. Wir leben schließlich im Jahr 2023 und nicht mehr in den 30er oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Lauf der Geschichte ist vorangeschritten, die Welt hat sich stark verändert. Auch das Reich und seine Menschen sind anders geworden, völlig anders als zu des Führers Zeiten.«

»Nun, das liegt in der Natur der Dinge«, erwiderte Rudolf leichthin. Ihm gefiel nicht, welche Entwicklung das Gespräch nahm, zudem er den Eindruck hatte, dass ein schmaler Mann am Nebentisch sehr aufmerksam auf das hörte, was Hermann in seinem zornigen Eifer hervorbrachte. Der Freund wischte seine Antwort mit einem »Blabla« ungeduldig beiseite. Dann ließ er, ohne dass es Rudolf verhindern konnte, eine längere Rede vom Stapel, wie ungerecht gewisse politische Einschränkungen seien und in bestimmten Bereichen das angloamerikanische System durchaus Vorteile böte und …

»Kurz und gut, nicht umsonst fordert der Marquis von Posa Gedankenfreiheit!«, schloss er seine Aussage ab. Bevor Rudolf antworten konnte, ließ sich von der Seite eine barsche Stimme hören: »Sie verbreiten in aller Öffentlichkeit defätistische Kritik!«

Sie gehörte einem Mann im langen schwarzen Ledermantel, der, für die Freunde überraschend, von links an ihren Tisch trat.

»Das reicht«, der Sprecher zückte eine Blechmarke. »Kronberg, Geheime Staatspolizei. Folgen Sie mir, beide!«

Dabei klopfte der Mann wie nebenbei an seine Seite, wo sich unter dem Stoff die Konturen eines Revolvers abzeichneten. Der »Zuhörer«, dem zuvor Rudolfs Aufmerksamkeit gegolten hatte, bekam das Eingreifen des Ledermantels ebenfalls mit. Er wandte sich rasch von ihrem Tisch ab und vertiefte sich demonstrativ in die Abendausgabe der Berliner Tageszeitung.

»Wie Sie meinen, Volksgenosse«, gab Hermann gelassen zur Antwort und erhob sich langsam. »Wenn Sie unbedingt in Schwierigkeiten geraten wollen …«

»Quatschen Sie nicht herum und kommen Sie mit!«, blaffte ihn der Gestapo-Mann an. »Sie auch«, wandte er sich Rudolf zu. »Los, los!«

Mit einem Achselzucken stand der Student ebenfalls auf. Zusammen mit Hermann schritt er, gefolgt von dem Gestapo-Mann, in Richtung des Ausgangs. Sie waren nur wenige Meter weit gekommen, da stolperte Kronberg plötzlich. Er versuchte sich abzufangen, blieb mit seinem Mantel an einem Stuhl hängen, wodurch dieser zum Kippen gebracht wurde und stürzte wenig elegant zu Boden.

»Los, Jungs, haut ab«, raunte eine Stimme ihm zu. »Wir kümmern uns um den sauberen Herrn.«

Es war der »Zuhörer« vom Nebentisch, der ihnen gefolgt war. Rudolf zögerte nicht, den Rat anzunehmen. Er packte Hermann am Arm und die beiden Männer verschwanden rasch aus dem Gartenlokal. Beim Ausgang warf er einen kurzen Blick zurück auf die Szene, die sie zurückgelassen hatten. Mehrere Männer bemühten sich, dem Gestapo-Mann wieder auf die Beine zu helfen, wobei sie sich zufälligerweise gegenseitig behinderten und ein wachsendes Chaos erzeugten.

Die Freunde eilten nach schräg gegenüber zur Metrohaltestelle. An der Eberswalder Straße stiegen beide um und erreichten eine Viertelstunde später die Haltestelle Ostbahnhof, in deren Nähe Freund Peter wohnte. Beide kamen überein, um Almuth und Hildegard nicht zu beunruhigen, über ihr Biergartenerlebnis Stillschweigen zu wahren.

Bei ihrem Eintreffen war die Feier in vollem Gange, und die Gäste wirkten bereits ziemlich angeheitert. Rudolf bemühte sich vergeblich, in die Atmosphäre mit einzutauchen. Sein Kopf war mit den Ereignissen des Abends angefüllt und er fand einfach nicht in die Stimmung der anderen. Missmutig ließ er sich mit einer Flasche Bier in einer Ecke nieder und schaute aus der Distanz dem Ganzen zu.

»In einem Polenstädtchen, da traf ich einst ein Mädchen …«, röhrte es in einer Starkdeutschmusik-Version aus dem Lautsprecher. Wieder wanderten seine Gedanken zu der kleinen Slawin. »Sie war so schön, so wunderschön …«

Eine Gestalt verdeckte ihm die Sicht, Almuth setzte sich zu ihm.

»Woran denkst du?«, fragte sie.

»Ach, an nichts Besonderes. Gedanken sind frei.«

»So? Mag sein, aber du – du bist heute ein wahrer Griesgram«, beschwerte sie sich. »Kann dich denn nichts aufmuntern, noch nicht einmal ich?«, fügte sie hinzu und strich sich eine Locke aus dem Gesicht. »Vielleicht tanzt du mal mit mir?«

Rudolf schüttelte den Kopf.

»Lass gut sein, mit mir wird es heute nichts mehr. Aber das liegt nicht an dir«, erklärte er rasch, um sie nicht zu verstimmen.

»Schon verstanden«, gab Almuth kühl zurück. »Der Herr hat heute seine Befindlichkeiten.«

Sie erhob sich und kehrte ins Tanzgewühl zurück. Der Student ärgerte sich über sein Verhalten. Erst dieses Mädchen, das ihm nicht aus dem Kopf ging und jetzt hatte er es auch noch mit Almuth verdorben. Er leerte mit einem Zug die Flasche und holte sich ein weiteres Bier. Das Trinken half wenig, die Stimmung blieb im Tief stecken, während um ihn herum das Leben tobte. Schließlich gab Rudolf es auf und verließ unbemerkt die Feier.

Draußen schlug ihm kühle Nachtluft entgegen, die Temperatur war gefallen und er fröstelte in seiner sommerlichen Jacke. Die nächste Bahn kam jedoch bald und brachte ihn noch vor Mitternacht direkt zurück zur Wolliner Straße. Bis 24 Uhr wachte am Eingang eigentlich ein Posten, erst danach durfte dieser ruhen. Eine Klingel weckte ihn bei Bedarf, damit er den Studenten Zugang gewährte. Freitags und samstags ließen die eingeteilten Diensthabenden gern Fünfe gerade sein und legten sich früher aufs Ohr. Den Schlüssel zum Tor deponierten sie – nach Absprache – unter einem Stein in den Sträuchern rechts vom Zugang, so dass das Gebäude letztlich frei zugänglich war. Nur musste man zuvor einen fairen Preis ausgehandelt haben, wenn nicht, wurde es schwierig. Rudolf hatte dieses Problem vor längerer Zeit gelöst, indem er sich einen Zweitschlüssel hatte anfertigen lassen. Er wusste von mindestens einem Dutzend Studenten, die auf die gleiche Idee gekommen waren.

Gerade öffnete er die Haustür der Unterkunft, da löste sich aus den Büschen eine schmale Gestalt und ergriff seine Hand. Im Licht der Laterne schimmerte rotbraunes Haar.

»Ludmilla«, rief er halblaut, »was machst …«

»Ich brauche Hilfe, Herr«, unterbrach sie ihn. »Bitte, nehmt mich mit hinein.«

Dabei blickte die Polin sich ängstlich um.

»Rasch, bevor sie kommen!«

Von der Dringlichkeit ihrer Stimme berührt, stieß er die Tür völlig auf. Das Mädchen schlüpfte hinein. Laute Motorengeräusche erfüllten die nächtliche Stille, da verschwand es flink wie ein gejagtes Wild um die nächste Ecke. Im gleichen Augenblick hielt vor dem Gebäude mit blinkenden Lichtern ein Mannschaftstransportwagen der Polizei und ein Trupp Uniformierter sprang heraus. Diese verteilten sich im Vorfeld und begannen mit großen Stablampen jeden Winkel und jeden Busch auszuleuchten. Zwei der Beamten näherten sich Rudolf.

»Sie da, Volksgenosse. Was machen Sie hier?«, fragte der eine von ihnen, ein Wachtmeister.

»Ich bin gerade heimgekehrt. Suchen Sie jemanden?«

»Eine von den Slawenhexen hat einen SS-Mann angegriffen und schwer verletzt. Schlank, rötlich kastanienbraunes Haar, 17 Jahre alt, von mittlerer Größe. Wahrscheinlich bewaffnet. Soll in Richtung dieses Gebäudes geflüchtet sein.«

»Habe niemand gesehen, Herr Wachtmeister«, sagte eine Stimme hinter ihm. Es war der Sturmführer vom Dienst, Josef Trauntaler, ein Kamerad aus dem Sportlerkreis. »Wäre auch zu komisch, wenn eine Polin in einem SS-Studentenheim Zuflucht suchen würde«, fügte er lachend hinzu. »Meine Runde ist übrigens beendet. Werde daher Tür schließen! Sonst noch Fragen?«

»Keine, Herr Untersturmführer!«

Der Polizist straffte sich und grüßte zackig.

»Abtreten!«, kommandierte Trauntaler, und der Wachtmeister kehrte zum Transporter zurück.

Der Kamerad schloss ab und wandte sich Rudolf zu.

»Viel Spaß noch mit deiner Mieze, sieht nett aus, auch wenn es eine Polin ist. Aber lasst euch nicht erwischen. Sturmbannführer Ehlers soll heute Nacht Stichprobenkontrollen durchführen. Du kennst ihn, eine wahre Sau, wenn es um verbotene Damenbesuche geht. Also Vorsicht!«

Damit verschwand der andere in seinem Wachzimmer. Schon verrückt, dachte Rudolf, Trauntaler ging davon aus, dass er das Slawenmädel ins Haus geschmuggelt habe. Offenbar war ihm Ludmilla über den Weg gelaufen. Er stieg die Treppe hoch in den ersten Stock und betrat den langen Gang, an dessen Ende seine Wohnung lag. Gerade vor seiner Tür kauerte am Boden Ludmilla.

»Bitte, Herr, verrate mich nicht«, bat sie. Ihre Stimme zitterte und wirkte ängstlich. Von dem selbstsicheren Auftreten, das Ludmilla am Nachmittag gezeigt hatte, schien nichts übrig geblieben zu sein.

»Ich verrate nie jemanden. Du kannst die Nacht hier verbringen. Komm!«

Rudolf ergriff ihren Arm, um ihr aufzuhelfen. Das Mädchen zuckte zusammen und wich zurück.

»Keine Angst«, fügte er rasch hinzu, »ich tu dir nichts. Komm jetzt, ehe dich noch jemand sieht.«

Er schloss die Wohnungstür auf und Ludmilla hastete hinein. Rudolf führte sie in das kleine Wohn- und Arbeitszimmer.

»Setz dich, bist du durstig?«

Sie nickte und kauerte sich auf einen der beiden Sessel. Rudolf holte aus dem Kühlschrank eine Flasche Mineralwasser sowie ein Glas, schenkte ihr ein und stellte beides auf den Tisch vor sie hin. Fast gierig leerte sie das Glas und gleich ein zweites.

»Willst du mir erzählen, was passiert ist?« Das Mädchen schüttelte heftig den Kopf.

»Gut, legen wir uns hin. Ich schlafe auf dem Sofa, du kannst das Bett haben.«

»Das ist nicht nötig«, erwiderte Ludmilla, »das Sofa genügt mir.«

»Wie du möchtest.«

Die Polster waren schnell bezogen. Er legte ihr ein Handtuch und einen Schlafanzug hin und wartete im Nebenraum, bis sie sich für die Nacht gerichtet hatte. Als Rudolf selbst mit dem Bad fertig war, löschte er das Flurlicht. Wohn- und Schlafzimmer waren dunkel, sie schlief offenbar schon, und so tastete er sich leise zu seinem Bett. Er schlüpfte unter die Decke und spürte die warme Nähe eines anderen Körpers: Ludmilla.

»Nimm mich in deine Arme, nur in die Arme«, flüsterte sie leise.

Er zog das Mädchen an sich, es kuschelte sich in seine Armbeuge, seufzte und schlief im Nu ein. Er spürte ihren schlanken Leib, roch den wilden Duft ihres Haares, das ihn zudem im Gesicht kitzelte und fand lange nicht in den Schlaf. Erst spät glitt Rudolf in die bunte Welt der Träume – aus der ihn ein lautes Klopfen riss.

»Alarm, alle Mann aus den Betten und gefechtsbereit antreten! Alarm!«

Die harte Stimme von Sturmbannführer Ehlers tönte auf dem Gang. Von wegen Stichprobenkontrolle, der alte Schinder hatte für die Nacht auf Samstag eine Alarmübung angesetzt. Rudolf knipste das Licht an und hechtete aus dem Bett. Die Uhr an der Wand zeigte zwei, eine absolut unchristliche Zeit. Er eilte zum Schrank, in dem fein säuberlich die Kampfuniform hing. Hastig fuhr er in die Kleidung und in die Stiefel, legte den Gürtel mit der Pistolentasche und dem Ehrendolch um, schnappte sich die Gasmaske und den Stahlhelm und war bereits an der Tür, als ihm Ludmilla einfiel. Das Mädchen saß im Bett und starrte ihn mit großen, angstgeweiteten Augen an.

»Nur eine Übung«, versuchte er sie zu beruhigen. »Bleib liegen, dir passiert nichts.«

Wieder donnerte es an der Tür.

»Bracken, schlafen Sie noch? Los, raus mit Ihnen!«

»Komme schon, Herr Sturmbannführer«, rief er, gab Ludmilla ein Zeichen, unter die Decke zu kriechen und löschte das Licht. Dann riss er die Eingangstür auf und trat hinaus. Direkt vor seiner Wohnung standen Ehlers und ein zweiter Mann. Beide grinsten ihn breit an.

»Na, geht doch. Unten antreten und auf mich warten«, kommandierte der Sturmbannführer. »Wir werden noch die Unterkünfte inspizieren!«

Ehlers Worte galten auch den Kameraden, deren Wohnungen links und gegenüber von Rudolf lagen. Eine reine Schikane, nur Mannschaftsdienstgrade und Unterführer wurden derartig kontrolliert, Offiziere wie Sturmführer waren von solchen Aktionen eigentlich ausgenommen. Aber Ehlers zeigte den Studenten gern, wer der Herr im Hause war. Und wehe, einer beschwerte sich, dessen Tage an der Universität waren so gut wie gezählt.

Ludmilla, verdammt, wenn der Sturmbannführer sie entdeckte. Für ihn selbst würden die Folgen gering sein, ein oder zwei Wochenenddienste, doch um das Slawenmädchen machte er sich ernsthaft Sorgen. Schon einem »normalen« Damenbesuch konnte es passieren, dass die Betreffende sich sehr direkten Anpöbeleien und Belästigungen ausgesetzt sah – es sei denn, der Vater war ein hohes Tier oder der besuchte Student kaufte sie mit einer größeren Summe frei. Was im Falle einer Entdeckung mit Ludmilla geschehen würde, mochte sich Rudolf nicht ausmalen.

»Na, wen haben wir denn da Schönes?«

Ehlers und sein Begleiter drangen in die Wohnung schräg gegenüber ein. Das war seine Chance. Er eilte zurück in sein Schlafzimmer, doch das Bett war leer! Auch darunter und im Schrank sowie im Bad und im Wohnraum fand sich von Ludmilla keine Spur. Mist, wo war das Mädchen? Von draußen erklang lautes Getöse; der Student kehrte auf den Gang zurück. Dort zerrte der Begleiter des Sturmbannführers, ein SA-Mann, eine junge blonde Frau über den Flur. Das Nachtgewand war aufgerissen und ließ an einigen Stellen die bloße Haut sehen. Die Ärmste wand sich unter den brutalen Griffen des Mannes und schrie auf, als dieser sie hart auf den Boden warf. Ihr »Gastgeber«, der Student, stand steif daneben und starrte, unfähig, etwas zu tun, mit stumpfem Blick auf das unschöne Treiben.

»Muss das sein, Herr Sturmbannführer?«, intervenierte Rudolf. »Lassen Sie das arme Ding doch laufen.«

Ehlers drehte sich abrupt um und trat drohend auf ihn zu.

»Sie wollen mir Vorschriften machen?«

»Nein, Herr Sturmbannführer, aber wir sind doch keine Unmenschen. Zudem ist die Frau blond, eindeutig eine Arierin. Sie zu schützen gebietet die Ehre!«

Ehlers zögerte einen Augenblick, dann nickte er unmerklich.

»Schmeiß sie raus!«, befahl er dem SA-Mann. »Und lass die Finger von ihr, verstanden?«

»Jawohl, Herr Sturmbannführer!«

Der Braunhemdträger warf sich die junge Frau über die Schulter und brachte sie hinaus. In ihrem Aufzug würde sie wahrscheinlich genügend andere Schwierigkeiten erleben, doch vorerst war sie den hiesigen Problemen entkommen. Hoffentlich galt das auch für Ludmilla, wo immer sie sich auch aufhielt.

»Jetzt aber raus, zack, zack!«

Rudolf eilte in den Vorhof und trat mit den anderen Studenten an.

Eine gute Viertelstunde standen sie dort in Reih und Glied, dann hatte Ehlers seine Inspektionstour beendet. Offenbar war diese zu seiner Zufriedenheit verlaufen, denn er ließ – nach einigen Bewegungsübungen – die Gruppe wegtreten und erklärte den Alarm für beendet. Erleichtert wollte Rudolf ins Haus zurückkehren, da ließ ihn ein scharfes Kommando: »Stillgestanden, von Bracken!« im Schritt innehalten. Ehlers trat erneut auf ihn zu. Er zog einen dunklen Stoff aus der Tasche und streckte ihn Rudolf entgegen.

»Geben Sie das Ihrer Schwester zurück«, sagte er grinsend. »Muss sie wohl bei ihrem letzten Besuch liegengelassen haben. Oder war es Fräulein von Böck?«

Rudolf betrachtete den Fetzen, die gebrochene Spitze wirkte, als ob sie Teil eines Damenwäschestücks wäre.

»Tja, mein Lieber, wer sucht, der findet immer etwas.«

Ehlers genoss sichtlich die Verwirrung, die er in seinem Gesicht las.

»Nein«, sagte er dann, »das gute Stück lag auf dem Flur und gehörte wahrscheinlich der Blonden, für die Sie sich so eingesetzt haben. Ab mit Ihnen!«

Er wandte sich ab und brüllte: »Naumann, angetreten. Sie haben einiges zu erklären. Wer war das Flittchen in Ihrer Unterkunft …?«

Rudolf kehrte in seine Wohnung zurück. Sie war leer und Ludmilla blieb verschwunden. Erleichtert und ein wenig enttäuscht sank er in sein Bett.

Der Klingelton des Handfons weckte ihn.

»Guten Morgen, Langschläfer«, hörte er die Stimme Hildegards. »Du weißt, dass du in einer halben Stunde zu Hause zum Essen erwartet wirst?«

Rudolf warf einen Blick auf die Uhr. Verdammt, es war gleich zwölf!

»Ich fürchte, ich habe verschlafen …«

»Dachte ich mir schon. Ich hole dich in zehn Minuten ab, dann könnten wir es schaffen. Beeil dich!«

Hilde legte auf.

Ein Familienessen, das fehlte ihm gerade noch. Rudolf eilte ins Bad, um sich zu rasieren und kurz zu duschen. Er fühlte sich überhaupt nicht in der Stimmung, den Ratschlägen seines Vaters zu lauschen, dachte er, während der heiß-kalte Wasserstrahl seine Lebensgeister wiederherstellte. Und den Mahnungen seiner Mutter auch nicht.

Ferdinand von Bracken war ein erfolgreicher Jurist, der, neben seiner Tätigkeit als Richter am Kammergericht, rechtliche Abhandlungen und Gutachten zu strittigen Verfassungsfragen schrieb. Er hielt die Entscheidung seines Sohnes, eine Laufbahn in der SS einzuschlagen, für eine Vergeudung von Talent und hätte es lieber gesehen, wenn dieser in seine juristischen Fußstapfen getreten wäre. Seiner Mutter, eine geborene Freifrau von Rodenstein, missfiel die gesamte Bewegung. Für sie war die Staatspartei eine Ansammlung von Karrieristen, deren Herkunft ihr zudem zweifelhaft erschien. In der Öffentlichkeit verbargen sie zum Glück ihre kritische Haltung. Im heimischen Umfeld nahmen beide jedoch kein Blatt vor den Mund. Die alle vierzehn Tage stattfindenden Sonntagsessen hatten daher häufig zu sehr kontroversen Diskussionen geführt. In letzter Zeit war zudem sein Privatleben in den Fokus des elterlichen Interesses gerückt. Wann er sich denn endlich mit Almuth von Böck verlobe, hatten die Eltern unverblümt gefragt. Sein Blick war auf Hildegard gefallen, die auffällig unschuldig tat und seine Versicherung, er habe dergleichen nicht vor, mit einem Zwinkern kommentierte.

So, fertig, im gleichen Augenblick klopfte es an der Tür, Hilde war überpünktlich. Doch als er öffnete, stand dort nicht Hilde, sondern Ludmilla.

»Du warst heute Nacht plötzlich verschwunden«, begrüßte er sie überrascht. »Wo bist du nur gewesen?«

»Ich habe mich drüben in der Kirche verborgen. Da ist es jedoch am Tag nicht sicher. Kann ich bis heute Nacht bleiben?«

»Natürlich, aber wo willst du dann hin? Und was ist eigentlich passiert?«

Bevor Ludmilla antworten konnte, klopfte es wieder. Sie zuckte zusammen und sah sich gehetzt um.

»Ich werde abgeholt«, beruhigte Rudolf das Mädchen, »geh rasch ins Schlafzimmer. In zwei, drei Stunden bin ich zurück.«

Ludmilla gehorchte, und er öffnete erneut die Tür.

»Hast du Damenbesuch?«, fragte Hildegard neugierig, als sie eintrat. »Da ist so ein Geruch in der Luft.«

»Du spinnst«, erwiderte Rudolf heftiger, als er beabsichtigte, »los, lass uns fahren.«

Fast grob drängte er sie aus der Wohnung. Ihr skeptischer Blick zeigte, dass sein Verhalten sie erst recht misstrauisch machte. Sie fragte jedoch nicht weiter, und die Geschwister verließen das SS-Studentenheim. Draußen stand Hildegards alter Horch, Baujahr 2014. Beide stiegen ein und sie fuhr los. Die Fahrt selbst verlief schweigsam, Hilde schien beleidigt zu sein. Rudolf war das recht, ihm ging das Mädchen nicht aus dem Sinn. Sie war so anders als alle Slawinnen, die er bisher erlebt hatte. Kein dumpfes, plumpes Herdenwesen, sondern eine frische und offenbar auch mutige junge Frau, die sich nicht unterkriegen ließ. Eine Kämpferin, hübsch und attraktiv. Kein Untermensch! War sie eine Ausnahme oder stimmte die Rassentheorie nicht?

Wie kam er auf einen derartigen Blödsinn? Ein solches Denken widersprach der Haltung und dem Bewusstsein eines SS-Offiziers. Etwas Fremdes suchte sein Denken zu vergiften, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen! Sie musste eine Art von Hexe sein, die … Nein, er schüttelte den Kopf. Ludmilla war keine Hexe, sie war einfach nur ein Mädchen und er – er hatte sich in sie verliebt!

Eine halbe Stunde später erreichte der Wagen das große Haus im Grunewald, in dem die Familie von Bracken seit über hundert Jahren wohnte. Am Eingang begrüßte sie das Hausmädchen mit einem Knicks und führte die Geschwister über die Empfangshalle in den im oberen Stockwerk gelegenen Salon, wo ihnen der Vater entgegentrat. Die biedermeierliche Einrichtung des Salons stammte aus der Zeit der Ururgroßeltern und war seit den 30er Jahren nicht mehr verändert worden. An den Wänden hingen passende Bilder, die an Spitzwegmotive erinnerten. Die Möbel und Einrichtungsgegenstände, empfand Rudolf, strahlten den Charme und den Glanz einer längst vergangenen Epoche aus.

Ferdinand von Bracken dagegen war trotz seines Alters von bald 60 Jahren eine stattliche Erscheinung. Groß gewachsen, schlank und sportlich, das volle blonde Haar nur leicht mit grauen Strähnen durchzogen, trug er wie immer einen dunklen Anzug. Das Hemd dazu entsprach der neuesten Mode und die im Windsorstil gebundene Krawatte besaß genau den richtigen Farbton.

»Schön, dass ihr es auch heute einrichten konntet, zum Essen zu kommen. Es gibt einiges zu besprechen«, begrüßte er sie. »Nichts Persönliches«, fügte er mit Blick auf Rudolf hinzu, »dennoch denke ich, dass euch meine Mitteilung überraschen wird.«

Er trat zu dem Rauchtisch des Zimmers, auf dessen Messingoberfläche eine Karaffe und drei Likörgläser standen.

»Einen Aperitif vorab?«

Damit füllte er die Gläser und reichte je eines Hildegard und Rudolf.

»Zum Wohl! Eure Mutter kommt später. Die neue Köchin muss noch eingewiesen werden. Und da ihr Deutsch sehr schlecht ist …«

Ferdinand von Bracken nahm einen Schluck.

»Das ist die Krux mit dem ganzen slawischen Personal. Entweder verstehen sie kein Deutsch oder sie sind faul und unwissend.«

»Vielleicht wollen sie auch nicht verstehen und stellen sich einfach dumm«, entgegnete die Schwester. »Kein Mensch hat Freude daran, als Sklave zu arbeiten.«

»Wir behandeln unsere Leute immer anständig«, antwortete der Vater knapp. Die Diskussion hatten beide schon öfter geführt und er schien heute nicht gewillt, sich erneut auf das Thema einzulassen. Das Gespräch wandte sich anderen Feldern zu. Kurz berichtete Rudolf über seine aktuellen Klausuren und die militärischen Übungen der letzten Woche. Dann bat der Hausdiener Friedhelm die drei in das Speisezimmer. Dort erwartete sie Amalie von Bracken. Er begrüßte seine Mutter und umarmte sie. Die kleine Gesellschaft nahm Platz, und die Suppe wurde aufgetragen. Man speiste schweigend, erst nach dem zweiten Hauptgang, dem Wildragout folgte ein kross gebratener Zander, ergriff Ferdinand von Bracken das Wort.

»Ich bin von höchster Stelle gebeten worden, den Vorsitz in dem für den September angesetzten Hochverratsprozess am obersten Volksgerichtshof in Leipzig zu übernehmen.«

Das war in der Tat eine Neuigkeit von großer Bedeutung, und der erstaunte Blick, den ihm seine Frau zuwarf, zeigte, dass sie ebenfalls von der Nachricht überrascht wurde.

»Ihr wisst, bei dem besagten Prozess geht es um das Attentat auf den Führer vom letzten Frühjahr. Im Zentrum der Anklage steht die Verschwörergruppe um den Oberst Goerdeler, die im Rahmen der Feiern zum Geburtstag des Altführers am 20. April in der Reichskanzlei eine Bombe zündete …«

»Warum sollst du den Vorsitz übernehmen?«, unterbrach ihn Amalie von Bracken. »Du weißt, politische Prozesse sind voller Fallstricke.«

»Und eine üble Angelegenheit!«, mischte sich Hildegard ein. »Denk an den Fall des Generals von Kordt, der sich nachweislich zu dem Zeitpunkt seines angeblichen Attentats in Japan aufgehalten hat und aufgrund falscher Zeugenaussagen trotzdem zum Tode verurteilt worden ist.«

»Aber der oberste Volksgerichtshof hat den Fall wieder aufgerollt und das Urteil revidiert.«

»Und die Personalstelle hat den verantwortlichen Richter Hellrung in die tiefste Provinz nach Konstanz versetzt«, kam Amalie von Bracken ihrer Tochter zu Hilfe. »Ich weiß noch, wie du dich damals über den Fall echauffiert und Verfahrensfehler moniert hast.«

»Nun, deshalb ist es gut, wenn ich diesmal an der Spitze des Gerichts stehe und für einen ordnungsgemäßen Verlauf sorge. Immerhin leben wir in einem Rechtsstaat.«

»In einem Staat der Ungleichheit und der Klassen«, konterte Hildegard. »Dabei sind alle Menschen von Geburt her gleich.«

»Die Ungleichheit der Menschheit und ihrer Rassen ist eine biologische Tatsache«, gab ihr Vater ruhig zurück. »Und, Hilde, zu Hause magst du provozieren, doch ich bitte nochmals, dich außerhalb dieser vier Wände in deinen Aussagen zurückzuhalten. Gerade einfache Menschen könntest du mit deinen Zuspitzungen verwirren. Auch solltest du dich im Hinblick auf deine verehrte Frau Mutter mit deinen bolschewistischen Parolen zurückhalten.«

»Zumal der Adel absolut nichts mit den SA-Proleten gemein hat«, ergänzte diese.

»Ihr wolltet doch Ende Juli, Anfang August in den Urlaub fahren, bleibt es dabei?«, versuchte Rudolf das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.

»Das ist auch so ein Thema. Dein Vater will unbedingt eine KDF-Kreuzfahrt nach Deutsch-Südwest unternehmen. Stell’ dir vor, drei Wochen mit Hinz und Kunz an Bord. Das ist einfach schrecklich. Es ist im August zudem viel zu heiß in Afrika.«

»Amalie, ich dachte, das hätten wir geklärt, die Reise ist gebucht und damit fertig«, wehrte sich Ferdinand von Bracken.

Friedhelm brachte den Nachtisch und unterbrach den kleinen Disput und das Thema wurde nicht mehr aufgegriffen.