Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

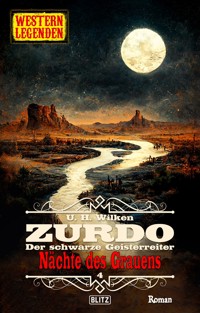

- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)

- Sprache: Deutsch

Spaß am Sterben Der Revolvermann Shenandoah und die Harper-Bande reiten ins Sacramento-Tal. Sie lassen eine Spur des Todes hinter sich. Doch Zurdo, der schwarze Geisterreiter, hat sich bereits auf ihre Fährte gesetzt. Horrornächte am Sacramento Die Nachricht von Goldfunden im Sacramento-Tal zieht viele Abenteurer nach Kalifornien. Dadurch brechen Gewalt und Tod in die einst friedliche Region ein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN

NÄCHTE DES GRAUENS

ZURDO - DER SCHWARZE GEISTERREITER NO. 04

WESTERN LEGENDEN

BUCH 66

U. H. WILKEN

INHALT

Spaß am Sterben

Horrornächte am Sacramento

Anmerkung

Über den Autor

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

Copyright © 2024 BLITZ-Verlag

Hurster Straße 2a, 51570 Windeck

Titelbild: Mario Heyer

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Logo: Mario Heyer

Satz: Torsten Kohlwey

Alle Rechte vorbehalten

www.Blitz-Verlag.de

ISBN: 978-3-7579-4894-8

9066v1

SPASS AM STERBEN

Es war Abend, als der Tod über die Felder kam. Rot wie Blut flammte der kalifornische Himmel, und die Waffen der Reiter blitzten wie Spiegel. Dumpf schlugen die Hufe der Pferde. Ledersättel knirschten. Stahlsporen klirrten an derben Stiefeln. Schwarze Halstücher waren vor die Gesichter gezogen.

Der Tod schickte seine sieben Boten.

Don Jose und seine Familie saßen zu Tisch im kühlen Raum des Steinhauses. Das Gesinde eilte leise umher. Geschirr klapperte. Draußen herrschte noch die Wärme des dahingehenden Tages. Niemand auf dem Anwesen entdeckte die Reiter auf den Feldern. Niemand ahnte das Verderben.

Die Boten des Todes trennten sich, ritten auseinander und kamen in der Deckung der buschigen Sträucher, der sich im lauen Wind wiegenden Maiskolben und des trocken raschelnden hohen Bohnengestrüpps näher.

Von der anderen Seite näherte sich ein junger sehniger Indio. Das lange schwarze Haar flatterte im Wind wie die Mähne seines Pferdes. Er erreichte das kleine Haus der Peones, die tagsüber auf den Feldern arbeiteten, glitt geschmeidig aus dem Sattel, zog sein Pferd an den alten Brunnen heran und ließ es saufen.

Plötzlich hörte er das Rascheln im Maisfeld und das dumpfe Hufgetrappel. Er sprang auf den Brunnenrand und spähte umher. Sekundenlang sah er zwei Reiter im Maisfeld. Er konnte die verhüllten Gesichter und die amerikanischen Stetsons erkennen.

Der Indio Chato begriff sofort. Er blickte zum weißgetünchten Haus der Farm hinüber und öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei. Er wollte die Menschen warnen, die ahnungslos über den Hof gingen, doch er war zu ewigem Schweigen verdammt.

So kam der Tod über die Farm. Urplötzlich jagten die Reiter über den Hof und schossen. Das Gesinde stieß gellende Schreie aus und flüchtete durcheinander. Schüsse streckten die mexikanischen Frauen und Männer nieder. Blei durchlöcherte die Körbe mit Obst, durchschlug die Tonkrüge, durchsiebte Tür und Fensterläden. Pferde wieherten und polterten über die Terrasse. Pulverrauch wehte über den Platz. Todesschreie erstarben im Aufpeitschen der Schüsse. Gewehre stießen den bleiernen Tod in die Körper unschuldiger Menschen.

Der junge Chato konnte nichts tun, nur zusehen. Sein Mund war weit aufgerissen wie unter entsetzlichen Schmerzen, und seine dunklen Augen flackerten vor Grauen und Entsetzen.

Sieben maskierte Fremde fielen über die Farm her.

Im Haus saßen Don Jose, sein Bruder Manuel und die Familie wie versteinert am Tisch.

Kugeln fauchten herein und rissen die Frau vom Stuhl. Ihre zuckenden Hände fuhren über den Tisch hinweg und krallten sich im Tischtuch fest. Tot sank sie zu Boden. Die Kinder schrien. Don Jose röchelte dumpf und kam schwankend hoch. Manuel, sein Bruder, warf sich rücklings vom Stuhl, sprang auf und hetzte zum Waffenschrank. Er packte ein Gewehr und wollte es Jose zuwerfen, doch in diesen Sekunden wurde Jose von den Kugeln getroffen, herumgerissen und zu Boden geschleudert.

Manuel brüllte auf und wollte die Kinder retten. Er dachte nicht an sein eigenes Leben. Geduckt stürmte er mit dem Gewehr zurück und erreichte den Tisch.

Ein Bleigewitter schlug durch die Fenster herein. Eine Kugel stieß mit weißglühender Hitze in Manuels Körper und trieb ihn vom Tisch weg. Blutend rollte er gegen den Schrank, verlor das Gewehr, kroch wie ein todwundes Tier in den Nebenraum.

An der Tür erschienen drei Fremde. Die Tücher vor den Gesichtern flatterten unter den heftigen Atemzügen. Staub wallte über sie hinweg. Draußen peitschten die Gewehrschüsse.

Dröhnend entluden sich die Waffen, und die Kinder fielen zu ihren Eltern auf den Boden.

Niemand half. Niemand stand den Menschen bei. Gott war so fern. Der Himmel verdunkelte sich. Am fernen Horizont sank die Sonne in die Wasser des Pazifiks hinein.

Wüstes heiseres Lachen schallte über den Hof und versickerte über den Feldern. All die Gebete hatten nichts genützt. All die Hoffnungen waren dahin. Auf knochigen Beinen schritt der Tod durch das Haus, und Manuel kroch durch den Nebenraum und schleppte sich nach hinten hinaus.

Vorn vor dem Haus schrien die mexikanischen Mädchen. Fremde hatten sie gepackt und zerrten sie über den Platz. Verzweifelt wehrten sie sich, doch die brutalen Griffe der Fremden ließen sie nicht entkommen.

Federvieh flog umher. Maultiere röhrten. Spreu wirbelte aus dem Pferdestall. Sporen rasselten, Pulverrauch wehte davon.

Schwankend näherte Manuel sich dem alten Stall, der kaum mehr benutzt wurde. Seine Füße schleiften über den sandigen Boden. Er fiel gegen die Stalltür, und unter dem Druck öffnete sich die Tür. Schlaff torkelte er in den halbdunklen Stall hinein, stolperte über Unrat und alte Feldgeräte, stürzte in das Gerümpel hinein und lag zitternd am Boden. Durch die Fugen der Bretter sickerte das letzte Tageslicht.

Wieder fielen Schüsse. Sattelpferde stampften und zerrten an den festgeschlungenen Zügeln. Im Haus tobten die Fremden.

Manuel liefen die Tränen über das aschgraue Gesicht. Blut sickerte aus seinem Körper. Mühsam kroch er an die Bretterwand heran und blickte durch die Fuge hinaus. Die Fremden waren über die jungen Mädchen hergefallen und hatten sie in das Gesindehaus geschleppt. Sie schändeten und sie schlugen sie. Es gab kein Erbarmen und keine Menschlichkeit.

Im Haus seines Bruders rann das Blut über die Steinfliesen am Tisch. Männer in derben Stiefeln gingen vorbei und empfanden keine Reue. Sie durchsuchten alle Räume und entdeckten die Blutspur, die nach hinten führte.

Manuel sah sie aus der Hintertür kommen. Sie hielten die Gewehre im Anschlag und wollten sich das letzte Opfer holen. Mit vor Staub geröteten Augen blickten sie suchend umher. Die Halstücher vor den Gesichtern blähten sich. Im Dämmerlicht verschwammen die Konturen.

„Da drüben im Stall muss noch einer sein!“

Manuel verstand die Worte. Furchtbar kalt kroch es ihm über den Rücken. Sein Herz schlug schwer und schmerzhaft. Er sah, wie die drei Fremden sich in Bewegung setzten und näherkamen. Drohend waren die Gewehre auf den alten Stall gerichtet.

Im Gesindehaus fielen Schüsse. Eins der Mädchen kam noch aus dem Gesindehaus hervorgetaumelt. Wieder krachte es. Das Mädchen fiel und blieb liegen. Schweißnass und grinsend kamen die Fremden aus dem Gesindehaus hervor. Die Gesichter waren nicht mehr verhüllt. Es waren junge und wilde Gesichter, und sie waren von den Fingernägeln der Mädchen zerkratzt worden.

Für Manuel stand es sehr schlecht. Die drei Fremden hatten den Stall erreicht und blickten hinein. Sie sahen das Gerümpel nur undeutlich.

Manuel krümmte sich in Todesangst zusammen und lag still. Die Schmerzen schüttelten und lähmten ihn. Er hörte Worte und Namen. Die Fremden sprachen leise und heiser miteinander.

Sie wollten töten. Sie hatten noch nicht genug. Der Blutrausch war noch immer nicht vorbei.

Doch dann geschah etwas, das Manuel ein paar Minuten Leben schenkte. Zwei Reiter kamen über den Feldweg.

Die Männer vor dem Stall wandten sich ab, stapften davon und verharrten an der Hausecke.

Zitternd ruckte Manuel hoch und presste das Gesicht gegen die Bretterwand. Er konnte durch die Fuge die beiden Reiter erkennen.

Der eine Reiter war ein Mann. Das Gesicht war bleich wie der Tod. Er trug schwarze Kleidung und ein blütenweißes Hemd. Steif saß er im Sattel. Die Hände steckten in weichen Lederhandschuhen und lagen auf dem Sattelhorn. Er lenkte das Pferd allein durch die Verlagerung seines Körpergewichtes.

Neben diesem unheimlichen Mann ritt eine rotblonde Frau. Das lange Haar bewegte sich im Reitwind. Sie war schön wie ein Engel.

Beide Reiter hielten auf dem Hof. Der totenblasse hagere Mann saß ab und half der Frau vom Pferd. Sie lächelte, blickte auf die Toten und lächelte weiter. Langsam schritt sie über den Hof. Der große Hut bog sich im einsetzenden Abendwind. Das Reitkleid schlug gegen die Beine.

„Macht Schluss, Jungs“, sagte sie zu den Männern, die den Tod gebracht hatten. „Packt alles zusammen. Wir haben jetzt genug Proviant.“

Die Mörder nickten.

Der schwarz gekleidete Mann schritt sporenklirrend umher und betrachtete ungerührt die Toten. „Begrabt sie“, befahl er.

Die Frau wandte sich ihm zu und hob die Augenbrauen wie belustigt an. „Kannst du das nicht sehen, Shenandoah?“

„Doch, ich kann, Lady“, entgegnete er. „Aber morgen ist die Sonne wieder da, und es wird sehr heiß sein.“

Im alten Stall rutschte Manuel schlaff zu Boden. Er hörte die Stimmen wie aus weiter Ferne. Die Tränen trockneten im Wind, der durch die Fugen kam. Er schloss die Augen, und die hellen Bilder der Vergangenheit stiegen aus dem Nebel seines Gedächtnisses empor. Er sah seinen Bruder Don Jose, die gute Frau und die stets vergnügten Kinder. Er hörte ihr Lachen, wenn sie umhertollten, und er vernahm die Worte ihrer leisen Gebete bei Tisch und vor dem Schlaf.

Stöhnen kam über seine Lippen. Herr, sieh auf dieses Land! Siehst du nicht, was geschieht? Warum lässt du es zu, Herr? Bist du so fern, dass du es nicht siehst? Herr, willst du es nicht sehen? Dann, Herr, glaube ich nicht mehr. Manuels Hände erschlafften.

Draußen ertönten Stimmen und polterten Schritte über die Terrasse. Pferde wurden aus dem Stall gezerrt und beladen. Die Fremden plünderten das Haus und holten alle Vorräte hervor. Wie im großen Stolz stand die rotblonde Lady auf dem Hof und zog sich Handschuhe an, und der Mann mit dem Totengesicht hielt die beiden Pferde am Zügel und beobachtete die Komplizen.

Auf den Feldern war es still. Das Korn rauschte im Wind. Maiskolben schlugen aneinander. Ein sehniger Körper glitt näher. Der stumme junge Indio Chato hatte sein Pferd in die Hütte der Peones gezogen und schlich jetzt zum Hofrand. Er nutzte jede Deckung. Dunst zog über die Felder. Die Nacht näherte sich dem weiten großen Tal. Im Haus flackerten Talglichter. Im zuckenden Schein schleppten die Fremden die Vorräte ins Freie.

Tiefgeduckt glitt Chato über den Hof. Die Fremden entdeckten ihn nicht. Er war lautlos wie ein Schatten und geschmeidig wie eine Raubkatze. Unbemerkt erreichte er den alten und halbzerfallenen Stall und verschwand.

Horchend stand er vor dem Gerümpel. Schwere Atemzüge verrieten noch Leben in diesem Stall. Rasch setzte Chato über das Gerümpel hinweg und kniete neben Manuel nieder. Manuel war halb bewusstlos, doch er spürte die Nähe des Menschen und öffnete die Augen. Er konnte den Indio kaum erkennen, sah nur die matt schimmernde braungebrannte Haut des bloßen Oberkörpers und spürte jetzt die Hand an seinem Gesicht. Tastend glitt die Hand des Indios über seine Kleidung und spürte das Blut.

„Wer bist du?“, flüsterte Manuel kaum hörbar. „Sag es mir.“

Er bekam keine Antwort. Chato konnte nicht sprechen.

Draußen klirrten die Sporen und stampften die Pferde. Der Schein der Talglichter geisterte aus dem Haus und über die Terrasse hinweg. Metall schimmerte im Lichtschein.

Chato schob die Hände unter Manuels Leib und zog ihn hoch. Er trug Manuel auf den Armen, als wäre der Mexikaner ein Kind. Behutsam näherte er sich der Stalltür und spähte über den Hof. Die Fremden waren zu sehr beschäftigt und blickten nicht herüber. Entschlossen verließ Chato mit Manuel auf den Armen den alten Stall und trug ihn in das Maisfeld hinein. In der verlassenen Hütte der Peones legte er ihn vorsichtig auf eins der ärmlichen und harten Lager.

Von der Farm klangen die Töne eines Klaviers herüber. Einer der marodierenden Fremden spielte auf dem Klavier im Haus!

„Cleo spielt“, stöhnte Manuel wie im Traum. „Sie spielt so schön. Ich habe immer gern zugehört.“

Er glaubte, dass Cleopatra, die Frau seines Bruders Jose, am Klavier säße, dass sie wie einst spielte. „Hörst du es?“, hauchte er.

Chato nickte ergriffen. Geduckt lief er hinaus zum Brunnen, holte Wasser im Ledereimer herein und kühlte das schweißnasse graue Gesicht des Mexikaners.

Manuel blickte in raumlose Fernen. Über dem Tal stieg der Mond empor. Bleiches Licht fiel in die Hütte. Mais und Korn rauschten im Nachtwind.

„Nein“, kam es leise über seine Lippen. „Das ist nicht ihre Musik. Sie hat doch immer was anderes gespielt.“

Chato lauschte. Die Melodie war fremd; er hatte sie noch nie gehört. Wahrscheinlich war es eine amerikanische Melodie, die hier in Kalifornien unbekannt war.

Immer wieder kühlte er Manuels Stirn. Der Mond stieg höher, und Manuel konnte Chatos Gesicht erkennen.

„Du bist es Chato? O mein Gott, lass mich nicht allein, Chato …“

Der junge Indio nickte steif. In den dunklen Augen schimmerten Tränen. Sein Herr, Miguel Monterrey, hatte ihn zu Don Joses Farm geschickt. Er sollte Mais, Mehl und Bohnen kaufen, denn die einst große Hazienda de los Toros war von hemmungslosen Goldsuchern und gnadenlosen Desperados niedergemacht worden. Auf der Hazienda gab es nichts mehr. Nur die Ruinen standen noch und ragten wie Mahnmale in den kalifornischen Himmel. Vergänglich wie das Leben waren Besitz und Reichtum, und nur der willensstarke Mann konnte sich seinen Stolz und seinen Mut bewahren. Miguel Monterrey gehörte zu diesen Männern. Nur Chato und der junge Nachbarssohn Les Shane wussten, dass Miguel unter der schwarzen Larvenmaske des Zurdo ritt.

Auf der Farm verstummte die Klaviermusik. Sofort lief Chato hinaus und stieg wieder auf den Brunnenrand, um über die Felder blicken zu können. Er sah, wie die Fremden über den Hof ritten. Im hellen Schein der funkelnden Sterne erkannte er die rotblonde Frau und den totenblassen schwarzen Reiter.

In der Hütte stöhnte Manuel. Chato blickte sekundenlang den davonreitenden Fremden nach, dann suchte er den Mexikaner wieder auf, hockte sich auf die Kante des harten Lagers und strich über die Stirn des Sterbenden.

Manuels Stimme war nur mehr ein Hauch. Seine Worte verwehten in der tiefen Stille der Nacht. „Shenandoah …“ Der Name eines Mörders. Manuel war tot.

Chato breitete das feuchte Tuch über dem bleichen Gesicht aus und erhob sich. Im Raum schnaubte das Pferd. In tiefer Trauer verließ Chato die Hütte. Der Tod war allgegenwärtig.

Einsam stand Chato auf den Feldern und starrte den Fremden nach, die sich am fernen Talrand sekundenlang vor dem Sternenhimmel abhoben. Dann tauchten sie unter, und nur Staub verriet noch den Weg, den sie nahmen.

Er musste irgendetwas tun. Hastig zog er das Pferd aus der Hütte, sprang in den Sattel und jagte zum Haus hinüber, raste durch das Maisfeld und erreichte den Hof.

Die Toten waren begraben worden. Chato ritt an den Gräbern vorbei und folgte der Spur der Fremden. Er jagte über den Talrand und riss am Zügel, verhielt und lauschte. Sie waren nicht zu sehen und nicht zu hören. Vorsichtig ritt er weiter.

Dichte Bäume warfen mit ihrem weitausladenden Geäst Schatten auf die Spur. Felsen wuchteten zwischen den öden und verlassenen Obsthainen empor. Palmen rauschten. Sträucher blühten, wilde Blumen dufteten.

Die Spur bog ab und führte genau auf eine Bergflanke zu. Chato blieb den Banditen auf der Spur. Er ritt auf einem guten und schnellen Pferd, das auf der Hazienda de los Toros gezüchtet worden war.

Die Nacht des Grauens war erfüllt von den zirpenden Geräuschen der Zikaden und den leisen Rufen der Vögel in den Bäumen.

* * *

Ein Mann hastete in dieser Nacht über die Bergflanke und rannte zum Haus, das am Berg zu kleben schien. Er stürzte in das Haus und schlug das Licht aus. Seine junge Frau blickte ihn erschrocken an.

„Frag nicht, Mary!“, keuchte er. „Pack schnell die wichtigsten Sachen zusammen! Ich habe mehrere Reiter gesehen. Sie kommen genau auf uns zu! Es sind Fremde. Sie halten Gewehre in den Händen. Nun beeil dich schon, Mary! Wir dürfen keine Zeit verlieren.“

Die Tür knarrte im Wind. Hell schien der Mond in das Haus. Aus dem tiefen Tal wehten die Dunstschwaden herauf und hüllten die Bäume und Felsen ein.

„Glaubst du, dass es Banditen sind, Jesse?“, flüsterte die Frau, während sie die wenigen Habseligkeiten zusammenraffte.

„Fremde sind immer Banditen, Mary! Komm jetzt!“

Er packte sie am Arm, riss das Bündel hoch und hastete mit ihr aus dem Haus. Geduckt liefen sie zum Stall. Jesse London wollte das Stalltor aufzerren. In dieser Sekunde hörte er den Hufschlag der näherkommenden Pferde.

„Zu spät, Mary!“

Zu Fuß flüchteten sie hinter das Haus und den Hang empor. Zwischen den Bäumen blieben sie atemlos stehen und horchten.

Die Reiter verhielten vor dem Haus. Stimmen tönten herauf. Die Worte waren nicht zu verstehen, aber eine der Stimmen gehörte einer Frau.

„Das sind keine Banditen, Jesse“, raunte Mary London. „Eine Frau ist unter den Männern.“

„O Mary“, flüsterte er. „Sei doch nicht so naiv! Auch Frauen können verteufelt böse sein. Glaubst du denn, dass alle Frauen nur Engel wären?“

„Ja, Jesse, das glaube ich. Nicht, dass sie Engel wären, aber sie können nichts Schlimmes tun, bestimmt nicht.“

„Wir bleiben hier und warten, bis sie weggeritten sind.“

Unten vor dem Haus klapperte es. Pferde prusteten. Die Tür knarrte. Mit angeschlagenen Gewehren drangen die Banditen in das Haus ein. Lässig folgte der Mann mit dem Totengesicht. Die rotblonde Frau wartete draußen mit drei Banditen.

„Was meinst du, Collins?“, murmelte der Mann mit dem bleichen Gesicht, drehte sich suchend um und starrte dann den hünenhaften und kraushaarigen Komplizen an.

Collins Harper verzog das grobe Gesicht zu zynischem Lächeln. „Es riecht hier nach Menschen“, antwortete er. „Das Haus steht noch nicht lange leer. Das Talglicht ist noch warm.“

Shenandoah nickte. „Richtig. Nebenan stehen zwei Betten. Die Leute haben sich aus dem Staub gemacht. Sie müssen uns gehört haben. Warum haben sie Angst vor uns?“

„Weil sie was zu verbergen haben, nicht wahr?“

„Yeah, vielleicht Gold?“ Shenandoah ging in den Nebenraum und betrachtete die noch unbenutzten Betten. „Sie haben noch nicht geschlafen, Collins. Sie müssen irgendwo in der Nähe stecken.“

„Sollen wir sie suchen?“

„Nein. Am Berghang gibt es genug Verstecke. Wir würden sie nicht finden.“

Einer der Banditen erschien draußen vor der Tür. „Die Gäule stehen im Stall.“

„Da hörst du es, Collins“, murmelte Shenandoah kalt. „Die Leute werden die Pferde nicht im Stich lassen. Sie werden zurückkommen. Irgendwann, wenn sie glauben, dass die Luft wieder rein ist.“

Collins Harper überlegte und neigte dabei den Kopf. Er kaute auf einem Grashalm und machte ihn zu Brei. „Vielleicht haben sie uns beobachtet. Wir dürfen keine Zeugen haben. Von hier aus ist es nicht weit bis zur Farm.“

„Möglich. Sie hätten Zeit genug gehabt, die Pferde abzureiben. Daran können wir nicht erkennen, ob sie bei der Farm gewesen sind. Aber die Flucht macht sie verdammt verdächtig, denke ich.“

„Was schlägst du vor, Shenandoah?“

Der schwarzgekleidete Mann lächelte frostig. Langsam verließ er das kleine Haus und gesellte sich zu der Lady. „Reiten wir weiter, Deborah. Wir müssen uns ein gutes Versteck suchen, bis wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben. Dann sehen wir weiter. Um die Leute, die in diesem Haus wohnen, werde ich mich kümmern.“

„Gut“, sagte sie mit weich klingender Stimme. „Du weißt ja immer, was zu tun ist, Shenandoah.“ Sie seufzte und blickte über das weite Bergland. „Schön ist dieses Kalifornien. Ich möchte für immer hierbleiben. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Dann kann uns nichts passieren. In Kalifornien wimmelt es von Goldsuchern. Unsere Verfolger werden uns unmöglich aufspüren können.“

„Das habe ich dir doch gesagt, Deborah. Kalifornien ist unsere Rettung. Es gibt keinen besseren und sichereren Platz für uns.“

Collins Harper verließ mit den Komplizen das Haus. Die Fremden stiegen auf die Pferde und ritten weiter. Der Hufschlag verlor sich am Berghang. Jesse und Mary London wagten sich nicht zurück.

Eine schemenhafte Gestalt glitt heran und lief über den kleinen Platz. Lautlos betrat Chato das Haus. Vorsichtig und zögernd näherte er sich dem Schlafraum. Erleichtert atmete er auf, als er die Schlafstellen leer vorfand.

Suchend ging er um das Haus. Er konnte nicht rufen und den Bewohnern dieses Hauses sagen, dass die Gefahr vorbei war. Reglos stand er eine ganze Zeitlang auf dem Platz, hörte den Wind in den Bäumen und das Knarren der Tür. Schließlich glitt er zurück und erreichte sein Pferd.

Im rasenden Galopp jagte er in das Tal hinunter und durch die helle Sternennacht.

* * *

Dicke Mauern umgaben die Ruine der Hazienda de los Toros. Die Wände des ehemaligen Herrenhauses ragten öde und von Feuer und Rauch geschwärzt empor. Der Morgenwind blies kühl durch das von Goldsuchern verwüstete Tal und wimmerte in der Ruine.

Groß und steinern ragte die Familiengruft der Monterreys empor. Das schmiedeeiserne Gatter stand auf. Im verwilderten Garten standen gesattelte Pferde.

In der Gruft flackerte ein Talglicht. Ein junger schlanker Mann stand im kühlen Raum. Das schwarze Haar glänzte bläulich. Braungebrannt war das Gesicht, ernst und wie aus Stein. In den braunen Augen war ein Ausdruck stiller Wehmut.

Miguel Monterrey dachte an die vergangenen Zeiten. Erst im Sterben hatte sein Vater von ihm erfahren, dass er nicht der Feigling war, für den der Vater ihn gehalten hatte. Erst dann, als die Schatten des Todes bereits auf den Haziendero Don Ricardo Monterrey gefallen waren, hatte er von seinem Sohn Miguel erfahren, dass dieser der berühmte schwarze Geisterreiter Zurdo war.

Die schwarze Maske hing am Lederriemen unter Miguels Kinn. Mit den schlanken Händen fuhr er sich übers Gesicht. Die rechte Hand war von grausamen Schlägen etwas steif geworden. Zurdo war Linkshänder geworden.

Plötzlich hörte er fernen dumpfen Hufschlag. Die Hufe rasten nur so über den Boden des Tals.

In kalter Ruhe zog er sich die Maske vor das Gesicht und verließ die Familiengruft. Die Morgenwinde berührten sein Gesicht. Staub heftete an der schwarzen Kleidung.

Langsam ging er durch den Garten. Unter den Bäumen ruhten die blutjunge Mexikanerin Guadalupe und der junge blonde Les Shane. Sie alle hatten kein Dach mehr über dem Kopf.

Ein Patronengurt lag um Zurdos Hüften. Das Holster hing an seiner linken Seite. Ein schwerer Cartridge Colt ragte mit blankem Kolben aus der Halfter hervor. Vielleicht trug Miguel als erster Mann in Kalifornien einen mehrschüssigen Colt. Der junge Waffenschmied, von dem er diesen Colt erstanden hatte, war längst tot.

Silberne Sporenräder klingelten an seinen Stiefeln und weckten Les Shane. Zurdos Freund schälte sich aus der Decke, blickte auf das schlafende Mädchen und richtete sich auf. Leise entfernte er sich von Guadalupe und erreichte Miguel.

„Das wird Chato sein“, sagte Miguel dumpf. „Er reitet wie der Teufel. Wenn er Mais und Bohnen bekommen hätte, könnte er nicht so schnell reiten.“

Die beiden Freunde schritten zum Torbogen, den die Flammen nicht hatten zerstören können, und verharrten darunter. Les Shanes blondes Haar glänzte wie reifes Korn in der Sonne. Unruhig blickte er mit seinen blaugrauen Augen den maskierten Miguel an. „Es muss was Schlimmes geschehen sein, Miguel, sonst würde Chato nicht das Pferd zuschanden reiten.“

„Ja, mein Freund.“ Miguel Monterrey blieb gefasst. Jetzt entdeckte er seinen treuen Indio im Tal. Chato trieb das keuchende Pferd über den sandigen Weg und riss vor dem Tor scharf am Zügel. Mit einem Sprung war er aus dem Sattel. Das Gesicht war schweißnass und glühte vor Anstrengung. Er lallte und versuchte zu sprechen, doch er konnte es nicht. Heftig gestikulierte er und zeigte dabei immer wieder in dieselbe Richtung.

„Was sagt er?“, flüsterte Les.

„Don Joses Farm ist überfallen worden, Les. Alle sind tot. Er hat acht Männer und eine Frau gesehen. Banditen. Sie haben das Haus geplündert und sind weitergeritten. Dabei sind sie an einem kleinen Haus vorbeigekommen, das an einem Berghang steht.“

Zurdo sprach mit frostigem Klang. Kein Muskel zuckte in seinem Gesicht.

Unter den Bäumen richtete Guadalupe sich auf und lauschte. Sie konnte die Worte des Freundes verstehen.

„Mein Gott!“, stieß Les besorgt hervor. „Weißt du, wer in diesem Haus am Berg wohnt, Miguel? Jesse London mit seiner jungen Frau Mary! Sie sind einmal auf unserer Ranch gewesen, kurz bevor sie zerstört wurde.“

„Du wirst sie warnen, Les. Ich reite zu Don Joses Farm. Wir treffen uns dort.“

Miguel blickte nach Osten, wo die Sonne den Himmel erhellte. Wieder würde er als Zurdo durch Kalifornien reiten. Dieses Land wurde von Goldsuchern und Banditen überschwemmt. Die Einheimischen wurden misshandelt, getreten und ermordet. Jeden Tag und jede Nacht strömten Männer über die Sierra Nevada und fielen wie Heuschrecken in das Land ein. Sie zerstörten das Paradies auf der Suche nach Gold, und alles, was ihnen im Weg stand, wurde niedergemacht. Tausende von Abenteurern und hemmungslosen Banditen folgten dem Strom der Goldsucher. An den Küsten wuchsen Städte. Vorher hatten nur ein paar Häuser dort gestanden. Gold war der einzige Wert, der zählte. Menschenleben galten nichts mehr.

„Warum haben die Fremden das getan, Miguel?“ Les Shane konnte es nicht begreifen. „Don Jose war doch ein feiner Kerl. Er hatte keinem Menschen was zuleide getan.“

Zurdo blickte ihn düster an. Die Augen in den Sehschlitzen der ledernen Maske funkelten kälter als die Sterne.

„Du fragst noch, Les? Warum haben Banditen die Ranch deines Vaters zerstört, warum haben sie deinen Vater umgebracht? Warum wurde mein Vater ermordet, warum wurden unsere Vaqueros zusammengeschossen, warum wurde diese Hazienda in Schutt und Asche gelegt? Es gibt tausend Warums und wohl niemals eine vernünftige Antwort darauf. Aber es gibt Menschen, die vergessen, dass sie Menschen sind.“

Er wandte sich ab und ging zu den Pferden. Les und Chato folgten ihm.

Er erreichte den Schlafplatz und blickte auf Guadalupes Gesicht. Sie hielt die Augen krampfhaft geschlossen. Ihm entging nicht das Zucken der Augenlider.

„Du hast gelauscht, Guadalupe?“

Sie öffnete die großen dunklen Augen und nickte beschämt. Langsam stand sie auf und wollte Weggehen.

„Guadalupe, du weißt nun, wer ich bin, nicht wahr?“

Das Mädchen kehrte ihm den Rücken und krümmte sich. Es verkrampfte die Hände und nickte. Auf einmal warf es sich herum und hastete zu ihm, umarmte ihn und schluchzte.

„Ich habe es geahnt, Miguel!“, gestand sie weinend und ließ ihn nicht los. „Du hast mich aus Mexiko geholt. Ihr alle wolltet mir nicht die Wahrheit sagen. Es hieß, du wärst in Mexiko gestorben, Miguel, und hier auf der Hazienda tauchtest du dann als Zurdo wieder auf. Ich habe dich doch so lieb, Miguel! Warum diese Lügen? Willst du denn nicht, dass ich dich liebe?“

Er legte das Kinn auf ihr Haupt und hielt sie fest. Sie zitterte heftig; sie suchte das Gefühl der Geborgenheit bei ihm.

„Kleine Muchacha“, sprach er weich. „Ich wollte nicht, dass du immer Angst um mich haben musst. Ich führe ein Leben, an dem eine Frau zerbrechen muss. Du hast nicht diese Kraft, Guadalupe, um das durchzuhalten. Die Hölle ist nach Kalifornien gekommen. Bald wirst du mich kaum noch sehen. Es gibt viele Menschen in Not. Sie alle glauben an Zurdo. Sie warten auf mich und auf meine Hilfe. Ich wäre froh, wenn du nicht wüsstest, dass ich Zurdo bin.“

Guadalupe löste sich von ihm. Ihr schönes Mädchengesicht war nass von Tränen. Sie schüttelte schwach den Kopf und sah in sein gebräuntes Gesicht, auf die schwarze Maske. Sie hob die Hand und zog ihm vorsichtig die Maske vom Gesicht.

„Ich bin immer für dich da, Miguel“, sagte sie mit einem plötzlichen Ernst, der schon erschreckend war. „Mein Leben gehört dir. Für mich bist du Miguel, nicht Zurdo. Wenn es kühl wird in den Nächten, dann sollst du wissen, dass ich auf dich warte, still und voller Hoffnungen, dass ich für dich bete und dich liebe.“

Les senkte den Blick und griff nach Chatos Arm. Sie gingen weiter und ließen Miguel und Guadalupe allein.

In Miguels Gesicht zeigten sich die ersten Falten, Spuren der freudlosen Gedanken, der einsamen Ritte und der zermürbenden Kämpfe um Recht und Menschlichkeit. Sein Lächeln war still und flüchtig, und in seinen Augen erschien ein fernes Licht.

„Ich liebe dich, Guadalupe. Ich kann nicht immer und ewig allein sein. Eines Tages werde ich deine Hand nehmen, und wir werden heiraten. Aber jetzt muss ich reiten, kleine Muchacha. Chato wird bei dir bleiben.“

Sie hielt die Tränen zurück und nickte tapfer. Er ging zu seinem Pferd und zog die Sattelgurte straff. Dann holte er den Reitumhang aus der zusammengerollten Decke hinter dem Sattel hervor und hing ihn sich über die Schultern. Schweigend schritt er zur Familiengruft und stieg hinunter, um seinen Stoßdegen und die Peitsche zu holen.

„Es war meine Schuld“, sagte Les bedrückt. „Er hatte mich gebeten, nicht Miguel zu ihm zu sagen, und ich hab’s doch getan!“

„Mach dir keine Vorwürfe, Les.“ Guadalupe trat an sein Pferd heran und sah zu ihm auf. „Irgendwann hätte ich von allein sein Geheimnis erfahren. Ist es jetzt nicht besser so? Er braucht vor mir keine Maske mehr zu tragen.“

Les betrachtete Guadalupe überrascht. Aus dem kleinen Mädchen war eine tapfere und selbstbewusste Señorita geworden, die in ihrer Liebe zu Miguel die einsamen Stunden der Angst ertragen wollte.

„Wir dürfen ihn niemals verraten, Guadalupe“, beschwor er sie. „Er hat viele Feinde. Diese Feinde könnten uns eines Tages martern, um aus uns das Geheimnis zu pressen. Ich werde wie Chato schweigen.“

Er ritt zum Tor und wartete auf Zurdo. Zurdo stieg in den Sattel. Kein Wort kam über seine Lippen. Er sah Guadalupe und Chato ernst an, zog das Pferd herum und jagte zum Tor. Im Galopp ritten die beiden Männer in den neuen Tag hinein.

Die Gipfel der Sierra Nevada stießen aus dem Dunst des Morgens hervor. Der Wind vertrieb die Nebel in den Tälern. Weit abseits stieg über dem Camp von Goldsuchern der Rauch eines Lagerfeuers empor. Überall hatten die Goldsucher ihre Spuren im Land hinterlassen, tiefe Narben in der Erde.

Im Schatten der mächtigen Bergzüge trennten sich die Freunde. Wie der Sturmwind jagte Zurdo durch das Sacramento-Tal. Der Umhang schlug knatternd im Reitwind. Les Shane trieb sein Pferd die Anhöhen der Sierra Nevada hinauf.

* * *

Sonnenlicht flirrte durch die Baumkronen. Der laue Wind fächelte durch das Geäst. Die Stille eines trügerischen Friedens ruhte über dem Bergland.

Aus dem kleinen Haus an der Bergflanke tönte das Klappern von Geschirr. Mary London wusch das Geschirr ab und lauschte immer wieder nach draußen. Sie waren in ihr Haus zurückgekommen und glaubten, dass die Gefahr vorüber wäre.

Schritte näherten sich dem Haus. Mit einem Stoß Brennholz kam Jesse London den Hang empor. Durchschwitzt betrat er das Haus und legte das Holz ab, küsste seine Frau und guckte in den Topf.

„Ich habe Hunger wie ein Wolf, Mary.“ Er setzte sich an den Tisch und griff zur Pfeife.

„Rauche nach dem Essen, Jesse. Es ist gleich fertig.“

„Du bist eine wunderbare Frau, Mary. Ohne dich würde ich in dieser Gegend nicht länger nach Gold suchen.“

„Wir jagen dem Glück nach, Jesse, und werden niemals zu Reichtum kommen. Du wolltest doch eigentlich Pferde züchten.“

Er winkte ab. „Das hat Zeit, Mary. Alle suchen jetzt nach Gold. Warum sollte es an diesem Berghang kein Gold geben? Und wenn ich Pferde züchten würde, dann würden die Goldsucher uns die Pferde einfach wegnehmen. Es ist schon ein Wunder, dass die Fremden uns die Pferde gelassen haben.“

Mary rührte im Topf und blickte zur Tür hinaus. „Ich weiß nicht, Jesse, aber ich habe eine furchtbare Ahnung. Es ist ein bedrückendes Gefühl, verstehst du? Ich kann es nicht erklären. Manchmal ist mir heiß und dann wieder kalt. Immer wieder sehe ich ein Gesicht vor mir, doch ich weiß nicht, wie das Gesicht aussieht. Wir sollten von hier weggehen, Jesse.“

„Aber wohin denn, Mary? Sollen wir wieder unterwegs sein wie vor einem Jahr? Wieder auf der Suche nach einer Heimat? Nein, Mary, das würdest du nicht mehr durchstehen, und auch ich könnte es kaum durchhalten.“