Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

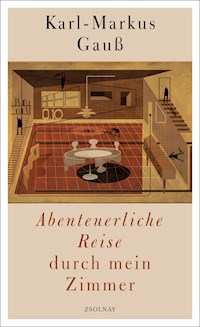

"Funkelnde Erzählstücke, ein kluges, geschichts- und geschichtensattes Buch-" (Manuela Reichart, Deutschlandfunk) - Karl-Markus Gauß begibt sich von seinem Zimmer aus durch verschiedene Zeiten und Länder

Abenteuer suchen viele in der Ferne, Karl-Markus Gauß findet sie in nächster Nähe: im Reich der Gegenstände. Er begibt sich auf eine Reise, für die er sein Zimmer nicht zu verlassen braucht, mit der er uns aber durch verschiedene Zeiten und viele Länder führt. Es sind stets die Dinge des Alltags, die er preist und in denen er die Vielfalt und den Reichtum der Welt entdeckt. Dadurch erfahren wir von tapferen und merkwürdigen Menschen, von entlegenen Regionen, unbekannten Nationalitäten und nicht zuletzt von den Vorlieben des Verfassers selbst. Karl-Markus Gauß, der Kartograph der Ränder von Europa, führt uns auf eine charmante, unterhaltsam lehrreiche Expedition in das unbekannte Gelände des Privaten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Abenteuer suchen viele in der Ferne, Karl-Markus Gauß findet sie in nächster Nähe: im Reich der Gegenstände. Er begibt sich auf eine Reise, für die er sein Zimmer nicht zu verlassen braucht, mit der er uns aber durch verschiedene Zeiten und viele Länder führt. Es sind stets die Dinge des Alltags, die er preist und in denen er die Vielfalt und den Reichtum der Welt entdeckt. Dadurch erfahren wir von tapferen und merkwürdigen Menschen, von entlegenen Regionen, unbekannten Nationalitäten und nicht zuletzt von den Vorlieben des Verfassers selbst. Karl-Markus Gauß, der Kartograph der Ränder von Europa, führt uns auf eine charmante, unterhaltsam lehrreiche Expedition in das unbekannte Gelände des Privaten.

Karl-Markus Gauß

Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer

Paul Zsolnay Verlag

»Man möge mir nicht vorwerfen, ich verlöre mich in Einzelheiten; Reisende machen das so.«

Xavier de Maistre: Die Reise um mein Zimmer (1795)

1

Das Siegmundstor, das von den Salzburgern seit jeher Neutor genannt wird, ist ein Tunnel, der im 17. Jahrhundert durch den Stadtberg geschlagen wurde und die Altstadt mit den Bezirken im Süden und Westen verbindet. Fünfzig Meter hinter dem Neutor zweigt eine Straße nach rechts ab, die entlang des Mönchsberges in drei sanften Kurven stadtauswärts führt, und auf halber Höhe zwischen der ersten und der zweiten Biegung steht ein Haus, das mir von Kindheit her bekannt war. An der Hand der Eltern bin ich oft an ihm vorbeigezogen, weil wir in einer weiter draußen gelegenen Siedlung lebten und durch diese Straße in die Altstadt spazierten, um ins Kino oder in ein Gasthaus zu gehen.

Das Haus wurde 1896 erbaut, und 98 Jahre später bezog ich in dieser ruhigen Wohngegend mit meiner Frau und den damals noch kleinen Kindern eine geräumige Wohnung, nachdem wir davor in einer zu eng gewordenen an einer lauten Ausfallstraße am anderen Ende der Stadt gelebt hatten. Das Haus mit der gelben, reichlich mit Stuck und Ornamenten verzierten Fassade hat über dem hoch gelegenen Parterre zwei Stockwerke und ist ein Werk von Jakob Ceconi, der einer Dynastie von Architekten und Baumeistern aus dem Friaul entstammte. Sein Vater Valentin war 1857 aus Gemona nach Salzburg gekommen und hatte seine eigene Partie von Maurern, Tischlern, Spenglern in jene Stadt mitgebracht, deren Bild er selbst, sein Sohn Jakob und dessen unglücklicher Sohn Karl mit 200 Gebäuden, die sie innerhalb von drei Generationen errichteten, bis heute prägen. Wir hatten so viel Geld gespart, wie uns nur möglich war, von einem generösen älteren Künstlerpaar eine gleich hohe Summe vorgestreckt bekommen und uns für mehr als zwei Jahrzehnte verschuldet, damit wir in einer Wohnung leben konnten, die genügend Platz für alle bieten würde: für die Kinder, für uns und die Dinge, die uns wichtig waren, für mich, der ich meinen Arbeitsplatz immer zu Hause hatte.

Die Wohnung hat zwei Etagen und ist ein umgekipptes Schiff. Die Vorbesitzerin hatte den Dachboden des Hauses ausgebaut, er verjüngt sich spitz nach oben, ist vollständig mit Holz verschalt und empfängt durch lukenartig kleine Fenster nur wenig Licht, sodass man sich in ihm wie im Bauch eines Schiffes fühlt. Blicken wir in wolkenlosen Nächten durch die oberste Luke in den Himmel, sehen wir am Grunde des Meeres die Sterne blinken. Hier oben im Unterdeck befinden sich ein Bad und zwei Zimmer von mittlerer Größe. Das untere Stockwerk bildet hingegen das luftige Oberdeck, durch hohe Fenster fällt Licht in helle Räume, in die kleine Arbeitsküche, in ein winziges Kabinett, gleich hoch wie breit und lang, und in den einen außergewöhnlich großen Raum, der vermutlich entstanden ist, als bei einem der vielen Umbauten das Ess- und das Wohnzimmer zu einer Art von Salon vereint wurden.

Ist man durch das Stiegenhaus, vorbei an den Wohnungen fünf anderer Parteien, bis zu der unseren im obersten Stock hinaufgelangt, betritt man diese durch eine Tür aus hellbraunem, dünn lackiertem Holz, das viele Dellen, Kratzer, abgeschabte Stellen hat. Der Vorraum ist klein, aber breit und um die Ecke gebaut, sodass er weder einen Empfangsraum noch eine Garderobe abgibt, sondern in seinen merkwürdigen Proportionen etwas zugleich Amputiertes und Aufgequollenes hat. Tatsächlich hat er seine heutige Form lange vor unserer Zeit erhalten. Zuerst wurde offenbar die große Küche verkleinert, das nächste Mal dem so gewonnenen herrschaftlichen Entree wieder Platz für ein Kabinett weggenommen, in dem einst vielleicht das Dienstmädchen untergebracht war, sodass Besucher, die ihn zum ersten Mal betreten, den Eindruck gewinnen, entweder in einen zu großen oder zu kleinen Raum geraten zu sein. Sie wissen nicht recht, ob sie sich hier umsehen dürfen und etwas Interessantes entdecken könnten oder diese Zwischenwelt nur dazu da sei, dass sie ihren Mantel ablegen und mit wenigen Schritten von draußen nach drinnen, aus der großen Welt in die unsere gelangen.

Die Wohnung hat etwas Extrovertiertes und etwas Introvertiertes, und stärker als in den verschiedenen Zimmern, von denen ein jedes vielfältig mit der Ferne verbunden ist, spürt man das Introvertierte hier, wo die Außenwelt gerade erst mit dem Schließen der Eingangstür zu dieser wurde. Unsere längst erwachsenen Kinder beginnen, wenn sie uns besuchen, beim Eintreten zu schnuppern, als würden sie ihre Kindheitswohnung gerade im Vorzimmer an ihrem Geruch erkennen, den auf ewig nur diese eine Wohnung in der Welt für sie haben wird.

Vom Vorzimmer geht es nach links in die Küche, geradeaus ist eine Tür wie aus dem massiven weißen Einbaukasten herausgeschnitten, hinter der das würfelartige Kabinett liegt. Auf der rechten Seite aber befindet sich eine stilistisch unpassend mit einem Rundbogen ausgestattete Tür, hinter der die Wohnung erst wirklich beginnt. Hier betritt man jenes Zimmer, das fast so groß ist wie alle anderen zusammen und in dem sich unsere Hauptbibliothek, der lange Esstisch, viele unserer Bilder und Devotionalien der Familie befinden. Gleich hinter der Tür führt rechts eine wuchtige Holztreppe in zwei Kehren hinauf in den dunklen Bauch des Schiffes. An einem Freitag lichtete ich dort die Anker, dachte an die Abenteuer, die auf mich warteten, und begab mich hinunter auf das Oberdeck.

2

Es gibt Dinge, die braucht man nicht, und deswegen kommt man ohne sie nicht aus. Der Brieföffner war immer schon im Haus, und meine Frau und ich wissen beide nicht, wann wir ihn erstanden oder von wem wir ihn erhielten. Er war und ist einfach da, und obwohl man ihn zum Öffnen der Briefe nicht benötigt, käme keiner von uns auf die Idee, ihn nicht zu verwenden, wenn es Werbesendungen, Rechnungen, Amtspost oder Nachrichten von irgendwem zu öffnen gilt. Er liegt auf der massiven Kommode im Wohnzimmer mit allerlei anderem Zeug auf einem schwarz verfärbten, abgestoßenen Silbertablett, wie man es früher in besseren Gasthäusern zum Auflegen der Zuspeisen verwendet hat.

Der Brieföffner ist aus einem stumpfen, an den beiden Schneiden im Laufe der Jahrzehnte abgerundeten Stahl, die Klinge hat eine Länge von vierzehn Zentimetern, ehe sie in einem acht Zentimeter langen und zwei Zentimeter breiten Griff aus Messing verschwindet. Griff und Klinge, bronzefarben und silbern, haben etwas Filigranes, ein Brieföffner ist kein Schlachtermesser. Den Griff zieren am oberen und unteren Rand Ornamente nach Art des Jugendstils, und in der Mitte findet sich auf beiden Seiten ein schwarzes, mit bronzenen Schriftzügen beschriebenes Einlegeplättchen. Auf der einen Seite steht: »Eternit-Schiefer — Patent Hatschek«, auf der anderen »Beste Bedachung — Reparaturlos-Sturmsicher-Vornehm«. Es handelte sich also um das Geschenk oder die Werbegabe einer Firma Hatschek, die Dächer aus Eternit-Schiefer herstellte, und dies zu einer Zeit, da dieser Baustoff noch mit dem Attribut vornehm verbunden wurde.

Lange Zeit habe ich den Brieföffner verwendet, ohne auf die Schriftzüge am Griff zu achten oder mich zu fragen, was diese mit dem Werkzeug zu tun haben. Dann hat es mich doch zu interessieren begonnen, und was ich herausfand, war dies: Der Name Eternit selbst ging auf den Gründervater der Dynastie zurück, einen findigen, welterfahrenen Mann namens Ludwig Hatschek, der 1856 im mährischen Těšetice geboren wurde, mit seinen Eltern nach Oberösterreich übersiedelte, der Arbeit in der elterlichen Bierbrauerei bald entrann, die englischen Industrieregionen bereiste und sich beständig mit allerlei Experimenten technischer und chemischer Art beschäftigte. Er war es, der ein marodes Fabrikgebäude bei Vöcklabruck erstand und in deren Werkshallen nach ungeduldigen Versuchen einen neuen Stoff erfand, der das Bauwesen in aller Welt modernisierte, über ein paar Generationen prägte und freilich auch enorm schädliche Wirkungen zeitigte, denn dass Asbest, einer der Bestandteile des von Hatschek erfundenen Baustoffs, giftig war, wusste man lange nicht.

Der Mährer Hatschek wurde binnen wenigen Jahren zu einem der erfolgreichsten Großindustriellen der Donaumonarchie. 1901 hatte er auf das aus Fasern, Zement, Wasser, Zellstoff und Luft in einem bestimmten Mischungsverhältnis hergestellte Eternit das Patent angemeldet. Sein Baustoff war feuerfest, wasserundurchlässig und leichter als jeder andere, der bis dahin beim Bau verwendet wurde. Auf den Namen Eternit kam er in Anlehnung an aeternitas, das lateinische Wort für Ewigkeit, und ist selbst das Eternit kein Stoff für die Ewigkeit, so doch einer, der lange haltbar bleibt, und hielt sich auch das Familienunternehmen Hatschek nicht ewig, so doch über drei Generationen. Erst im 21. Jahrhundert hat eine global agierende Schweizer Firma die Eternit-Werke in Vöcklabruck aufgekauft und ihrem Konzern eingegliedert.

Auf den wenigen Bildern, die es von Ludwig Hatschek gibt, sieht man einen kräftigen Mann mit dunklem Haar und einem in mächtige Kräusel auslaufenden Schnurrbart, der offenbar nach dem Vorbild des Thronfolgers Franz Ferdinand gebürstet wurde. Hatschek hat methodisch ein Imperium aufgebaut, Zementfabriken erstanden, Lizenzen in alle Welt verkauft und in Linz aus einer riesigen Sandgrube einen Park gemacht, den er der Stadt schenkte und in dem er auch sein eigenes Wohnhaus, die Hatschek-Villa, errichten ließ. Die Faser, die dem Eternit seine einzigartige Qualität verlieh, war aus dem Mineralstoff Asbest gewonnen; der Erfinder des Eternits ist selbst in seinen besten Jahren von einer quälenden Krankheit ergriffen worden, die vermutlich vom Asbest verursacht war. Er war keine sechzig, als er am 15. Juli 1914 starb, zwei Wochen nach dem Thronfolger, zwei Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Sein Sohn Hans hat das weltweit tätige Unternehmen weitergeführt und das Fabrikleben in der Zwischenkriegszeit mit sozialem Paternalismus zu organisieren gewusst. Legendär wurden seine Arbeitersiedlungen in Vöcklabruck, in denen die Belegschaft in Wohnungen und Häusern untergebracht war, die nach den Gegebenheiten der Zeit großzügig waren, sie aber auf Gedeih und Verderb an die Firma banden, zumal jene, die ihre Stellung verloren, auch ohne Wohnung dastanden. In kleinerem Maßstab hat Hatschek in Vöcklabruck konzipiert, was in der Heimat seiner Vorfahren die Brüder Bat’a in Zlín verwirklichten, die Bildung einer eigenen Arbeiterschaft, die zugleich privilegiert und abhängig war und am Ort des Arbeitens in einer für sie entwickelten Siedlungsform lebte.

Über Zlín hatte ich bereits einige Studien gelesen und manch Wundersames gehört, bis ich mich vor einiger Zeit auf den Weg nach Tschechien machte, um diese erste Stadt der Welt, die vollständig nach den architektonischen Prinzipien des Funktionalismus errichtet worden war, mit eigenen Augen zu sehen. Als ich im Septemberregen die Weißen Karpaten erreichte und nahe der slowakischen Grenze die Silhouette von Zlín erblickte, stockte mir der Atem. Zwei so geniale wie rücksichtslose Kapitalisten hatten hier eine historische Ansiedlung von den besten Architekten ihrer Zeit mit einer Musterstadt überbauen lassen und diese immer wieder modernisiert, bis die Utopie einer Industriestadt Realität geworden war, in der alles urbane Leben seinem vorbestimmten Zweck diente: dass Schuhe in so großer Zahl zu einem so günstigen Preis hergestellt werden wie nirgends sonst und die zehntausend Arbeiter, die dafür vonnöten waren, sich in einen wohlversorgten Zustand der Unmündigkeit fügten.

Als ich auf Zlín zufuhr, sah ich zahllose würfelartige Häuschen, die in strenger geometrischer Ordnung auf die Hügel gesetzt waren, alle gleich klein, alle aus roten Ziegeln, alle mit einem Gärtchen. Die Arbeiter von Zlín hatten es viel besser und schlechter zugleich als ihre Klassengenossen, wo immer diese in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts lebten. Besser, weil jeder von ihnen sein kleines Eigenheim bewohnte, in Betriebskantinen gesund und preiswert essen, das größte Kino Mitteleuropas besuchen und etliche Kultur- und Sporteinrichtungen nutzen konnte. Schlechter, weil das Leben genormt war, architektonisch auf dem hohen Standard, den ein Architektenteam um František Gahura und Vladimír Karfík anlegte, als es die Siedlungen der Arbeiter baute und die Fabrik- und Bürogebäude an der Hauptstraße viele Stockwerke hochzog. Und sozial genormt, weil die privilegierten Arbeiter von Zlín keine Gewerkschaft gründen durften und verpflichtet waren, sich auch feiertags zum Glück zu bekennen, in der »Stadt des Neuen Menschen« zu leben. Die Auftraggeber der Architekten, die Patriarchen ihrer Arbeiterfamilie, waren die Brüder Tomáš und Jan Bat’a, die ihre erste Schuhfabrik vor der Jahrhundertwende gegründet hatten, im Ersten Weltkrieg Millionen Stiefel für die Soldaten der habsburgischen Armee erzeugten und in den zwanziger Jahren das Arbeiten und Leben in ihrer Stadt diktatorisch so funktional organisierten, dass es nachgerade surreale Folgen zeitigte.

Am Nachmittag besuchte ich das einstige Bürogebäude auf Nummer 21 der Hauptstraße, begleitet von einem misstrauischen weiblichen Feldwebel, der in den leeren Gängen des menschenverlassenen Gebäudes nach einer feindlichen Truppe Ausschau hielt, für deren Späher er mich hielt. Das Haus war mit einem riesigen gläsernen Lift ausgestattet, der einst als fahrbares Büro samt Schreibtisch, Telefon, Sitzgruppe mit Tomáš Bat’a vom einen zum anderen Stockwerk fuhr, damit er seine Angestellten unentwegt überwachen konnte. Sein Bruder Jan grübelte derweil über dem Plan, wie sich die gesamte tschechoslowakische Bevölkerung nach Brasilien übersiedeln ließe; er berechnete, wie viel Geld vonnöten wäre, um für zehn Millionen Mitteleuropäer im Urwald Brasiliens so und so viele Industriestädte errichten zu lassen, und er kam zum Schluss, dass er die Summe dafür würde auftreiben können. Tatsächlich hat er immerhin zwei brasilianische Kopien von Zlín erbaut, Batayoporã und Bataguassu, in denen er ab den vierziger Jahren Schuhe für den Weltmarkt herstellen ließ.

Die Tausenden Arbeiterhäuschen prägen noch heute das Stadtbild von Zlín, wie auch die gläsernen Hochhäuser der Verwaltung und die großen Fabrikanlagen; in einigen von ihnen werden mittlerweile wieder Schuhe produziert. In der Nähe des Fußballplatzes, an dem an diesem Samstag ein ordentlicher Krawall gemacht wurde, weil die Herbstsaison mit einem Match des heimischen FC gegen die Mannschaft von Sigma Olomouc eröffnet wurde, entdeckte ich ein Hotel, dessen Name so anziehend auf mich wirkte, dass ich bei der Rezeptionistin, einer freundlichen jungen Frau in Uniform, um ein Zimmer fragte. Erst nach und nach bemerkte ich, dass das Hotel Saloon selbst ein funktionalistisches Meisterwerk war. Als ich mein Zimmer bezog, erhielt ich einen Extraschlüssel für eine Tür aus dickem schusssicheren Glas, die den Gang im ersten Stock teilte: Links, hinter der Tür, lagen die Zimmer für die wenigen Touristen, rechts, wie mir bald auffiel, die stundenweise vermieteten Zimmer für die Prostituierten und ihre Freier. Abends wurde in der saloonartig eingerichteten Gaststube deftige tschechische Kost für Familien serviert, ein paar Stunden später schien das halbe Fußballstadion biertrinkend den Heimsieg des FC Zlín zu feiern, vor Mitternacht stieg die am Nachmittag unanfechtbar seriöse Rezeptionistin auf eine Art Billardtisch, um an einer Pooldancestange zu strippen, und am Morgen danach reichte deren liebenswürdige Oma im geblümten Kittel der Landfrau den Hotelgästen das rustikale Bauernfrühstück. Sehr familiär, dachte ich, sehr funktional.

Das Fabrikgelände mit seinen Arbeitersiedlungen in Vöcklabruck war mit dem eine ganze Stadt beherrschenden Ensemble Zlíns nicht zu vergleichen, aber es waren der gleiche Geist und Wille, die hier einen Unternehmer ähnlichen Schlages tätig werden ließen. Hans Hatschek galt auch deswegen als Inbild des sozialen Firmenpatriarchen, weil er in Vöcklabruck nicht nur die Arbeitersiedlung, sondern mit seinem Privatvermögen auch ein Krankenhaus errichten ließ, in dem viele seiner an Asbestose leidenden Arbeiter behandelt wurden; nach ein paar Jahrzehnten musste es gesprengt werden, weil wegen des verwendeten Asbests die Patienten dort nicht gesundeten, dafür aber die Krankenschwestern und Ärzte erkrankten. Hans Hatschek, der in der Region bis heute im Nachruhm des Wohltäters steht, ist wie sein Vater nicht alt geworden, umso älter dafür sein Sohn Fritz, ein studierter Chemiker und passionierter Liebhaber des Autorennsports. In dessen Ära wurde die Firma von der weltweiten Krise der Asbestindustrie erfasst, denn der Stoff, der den leichtesten und beständigsten Beton hergab, war endlich als todbringend erkannt worden.

Fritz Hatschek hatte schon länger nach einer alternativen Faser gesucht und die Produktion seit den achtziger Jahren auf diese umgestellt. Eigentlich wussten die Kundigen schon viel früher, dass Asbest eine Anzahl schwerer Krankheiten, namentlich der Lunge, verursachte. Aber die Klagen von Arbeitern und Gewerkschaften wurden von den Gerichten stets abgewiesen, und erst 2005 wurde der Gebrauch von Asbest in Europa verboten, nur in Europa … Unter den vielen Unternehmern, die sich der Notwendigkeit bewusst waren, vom Asbest loszukommen, tat sich der Schweizer Stephan Schmidheiny hervor, der als charismatischer Vordenker einer umweltbewussten Großindustrie galt, aber gleichwohl als Hauptaktionär der Firma Eternit Italia bis 1986 auf den tödlichen Stoff setzte. In Abwesenheit wurde der Milliardär in Rom für den Tod von mehr als 2000 Arbeitern zu achtzehn Jahren Gefängnis verurteilt, ein Urteil, das später wegen Verjährung aufgehoben wurde und immer noch anhängig ist.

Das Eternit hatte die Welt von der oberösterreichischen Kleinstadt Vöcklabruck aus erobert und war in meine kleine Welt zurückgekehrt, nicht mit Dach, Fassade, Gartenmobiliar oder mit Wohlstand und Tod, sondern mit dem Brieföffner, der aus der Frühzeit des Unternehmens stammen muss, denn auf seinem Einlageplättchen prangt der habsburgische Doppeladler. Ich habe keine Ahnung, wie viele Briefe ich mit seiner Klinge geöffnet habe, heute waren es der Bettelbrief eines karitativen Vereins, die Einladung einer Galerie, eine Rechnung der Hausverwaltung, zwei Kataloge deutscher Verlage.

3

Die mir einst regelmäßig Briefe schrieben, sind tot, verstummt, von mir enttäuscht oder nach und nach aus der Wirklichkeit der persönlichen Wörter in die digitale Welt der vorgegebenen desertiert. Echte Briefe, diese Dokumente der Freundschaft oder Feindschaft, Zeugnisse von Zuwendung, Aufmerksamkeit, Abneigung, bringen mir die Briefträger nur mehr selten ins Haus. Wie ich viel weniger Briefe als früher erhalte, bin ich selbst nachlässig geworden, mich regelmäßig in der Achtsamkeit des Briefschreibers zu üben. Nach ehrlos kurzer Verweigerung habe ich mich der Kommunikationsform des E-Mails ergeben, dank der ich alles so viel schneller erledigen kann, dass ich immer mehr Zeit dafür aufzuwenden habe.

Das E-Mail ist keine zeitgemäß veränderte Form des Briefes, sondern dessen digitale Verneinung, die ihn seines Wesens entkernt: dass man sich nämlich die Zeit nimmt, ihn zu schreiben, und sich dabei, so wie man ihn schreibt und sich in ihm zeigt, an einen ganz bestimmten Menschen wendet, dem man eine besondere Facette seiner Persönlichkeit enthüllt. Wer Briefe liest, die er in früheren Zeiten seines Lebens erhielt, wird staunen, wie viele verschiedene Töne darin angeschlagen wurden, so wie man umgekehrt selbst seinen eigenen Stil, die Haltung, mit der man ans Schreiben eines Briefes ging, veränderte, je nachdem, wen man als Empfänger beim Schreiben vor sich sah. Das war das wahre Briefgeheimnis, dass wir uns von dem, an den wir uns wandten, ein Bildnis machten, das prägend auf den Brief einwirkte, den wir gerade schrieben, und dass wir ihm umgekehrt auch ein bestimmtes Bild von uns selbst zu geben trachteten. Jean Améry hat dies die »Selbstkonstitution« beim Schreiben von Briefen genannt und freilich schon Jahrzehnte, ehe der Brief technologisch verdrängt wurde, den Niedergang der Briefkultur beklagt.

Das Zeichen, das heute vielen E-Mails und SMS angehängt wird, kommt aus dem stetig wachsenden Reservoir der Emojis und hat nichts mit jenem doppelten Bild zu tun, das wir uns vom Empfänger machten und bei diesem von uns hinterlassen wollten. Es ist ein formalisiertes Zeichen, das gesetzt wird, um die Stimmung, in der sich die hastig Formulierenden vorgeblich befinden, etwa auf eine ewig grinsende, im Grinsen eingefrorene Fratze zu bringen und mit dieser zu beglaubigen, dass sich die Verfasser beim Schreiben guter Laune erfreuten. Wer nicht über die Bereitschaft, die Zeit, die rhetorischen Mittel verfügt, sich sprachlich in seiner Individualität mitzuteilen, kann sich aus dem Reservoir greifen, was ihm gerade passend erscheint: einen Tränen verspritzenden Dolm der Trauer, einen in gutgelauntem Infantilismus gefangenen Dolm der Neugier und so weiter und weiter, denn bei der formalisierten Abbildung von Gemütsregungen sind die Erfinder neuer Emojis erstaunlich einfallsreich. Freilich werden die Gemütsregungen dadurch selbst vollständig formalisiert, entpersönlicht, abgetötet, sind sie doch alle aus dem gleichen virtuellen Baukasten zusammengesetzt, und wie fleißig in der Industrie der Ideogramme auch geschuftet wird, niemals wird ein Subjekt sichtbar werden, das sich in den albernen Rundköpfen spiegelt, die vielmehr das Individuum zu Zeiten seiner Selbstabschaffung repräsentieren.

Vor vielen Jahren entdeckte ich eines Abends mit Befremden, dass ich mich tagsüber schreibend drei Leuten in ganz verschiedenem Licht gezeigt hatte. Im ersten Brief legte ich mein Anliegen gedanklich präzise dar, im zweiten habe ich mich an einen Freund wie aus tiefer Verzweiflung heraus gewandt, im dritten geradezu höhnisch über die akuten Kalamitäten meines Daseins gespottet. Der Sachverhalt kam mir verdächtig vor, bis ich begriff, dass ich keineswegs nur einmal die Wahrheit gesagt und zweimal gelogen oder die Empfänger über mein wahres Befinden getäuscht hatte; es waren nur eben drei verschiedene Menschen, zu denen ich nicht dasselbe Verhältnis unterhielt und von denen ich daher auch nicht wollte, dass ich ihnen dreimal als der Nämliche entgegentrat.

Ich war schon über dreißig, als ich begann, Briefe und Karten, die mir geschickt wurden, auch aufzuheben. Vorher pflegte ich die Post ein paar Wochen oder Monate, nachdem ich sie erhalten hatte, achtlos wegzuwerfen. Eine große Zeitspanne meines Lebens kann ich deswegen nicht anhand dieser Quellen studieren, die doch auch von diesem zeugten. Aber auch die zahlreichen Ordner, in denen ich die Korrespondenz seither ablege, hebe ich nur auf, um sie in dem kastenartigen Koffer, in dem ich sie verstaue, zu vergessen. In der Enge dieses aus dunklem Holz gefertigten großen Umzugskoffers aus einer fernen Zeit müssen sich jene Briefe, die einander widersprechen, ergänzen oder bestätigen, selber finden und knisternd beraten, was sie voneinander und denen, die sie einst verfassten, halten sollen. Auf mich können sie nicht zählen, seit Jahren bleibt der Deckel des Koffers geschlossen, denn ich verschiebe die Lektüre der archivierten Briefe stets auf später, bis es zu spät sein wird. Immer warte ich ja auf etwas, auf das Wochenende, die Sommerferien, das nächste Buch, die Tage, frei von Verpflichtungen, die nie kommen werden, immerzu warte ich, auch so vergeht die Zeit, die einmal die meine gewesen sein wird.

4

Exkurs: Kleine Phänomenologie des Wartens

»Warten auf die Barbaren« heißt eines der großen Gedichte Europas, verfasst von Konstantinos Kafavis. Es spricht von der Angst und der Sehnsucht in spätantiker Zeit, als die alte Herrschaft brüchig geworden ist und Nachricht kommt, dass sich irgendwo im Norden die Barbaren auf ihren Weg gemacht haben. Sie werden erwartet, voller Furcht, denn keine gute Kunde eilt ihnen voraus, aber zugleich empfinden viele eine eigentümliche Sehnsucht nach ihnen: Die Barbaren kommen, und sie werden dreinhauen, bis unsere morsche Ordnung endlich niederkracht, und alles ist besser als die unerträgliche Agonie, das ewige Warten auf den Untergang. Nicht anders als mit diesem Aktivismus ist die europäische Jugend in den Ersten Weltkrieg ausgeritten, in der hysterischen Hoffnung, dass, was immer kommen möge, jedenfalls besser sein werde als die langweilige Sekurität des Friedens. Und gerade so erwarten wir heute den Barbaren, den großen Dreinhauer, der alles, was wir hassen und woran wir leiden, in Stücke schlagen und dann mit dem eisernen Besen in den Kehricht wischen wird. Danach werden wir anfangen, uns zu grämen um all das, was er, von uns ersehnt und ermächtigt, zertrümmert hat, dass keiner es mehr ganz machen kann.

Das Warten, typologisch

Das erzwungene Warten (des Untergebenen auf den Vorgesetzten; des Gefangenen auf die Entlassung). Das vegetative Warten (das Dahindämmern unter lauter Dahindämmernden am Gate des Flughafens.) Das ungeduldige Warten (in der Schlange, die sich vor der Kassa bildet). Das erduldende Warten (die Roma, die ich in ihren Slums warten sah, auf nichts als darauf, dass es Mittag, Abend werde. Die Ereignislosigkeit erduldeten sie als soziale Strafe, die sie täglich erniedrigte und erschöpfte). Das grimmig abgestumpfte Warten (im Morgenstau des Berufsverkehrs). Das panische Warten (vor der Prüfung). Die Regionen des Wartens (die abgehängten Peripherien — »wir warten auf Europa«; die Gruppen wartender Jugendlicher zwischen den Wohnblöcken der Vorstadt). Das christliche Warten (der Advent; der Messias wird kommen; das Jüngste Gericht). Das zielgerichtete Warten (darauf, dass eine Arbeit vollendet werde). Das ziellose Warten (das auf nichts mehr gerichtet ist und von dem die, die ihm verfallen sind, gar nicht mehr zu sagen wüssten, woraus es bestünde). Das leuchtende Warten (während das Kind im Bauch der Mutter wächst). Das herzzerreißende Warten (im Krankenhaus, später, wenn das Kind vom Rad gefallen ist und operiert wird).

Und, nicht zu vergessen, nicht zu unterschätzen, die Schlager des Wartens: Ein Schiff wird kommen. So prägnant weiß es kein Philosoph zu sagen: dass der wartende Mensch auf etwas bezogen ist, das eintreten muss, um sein Warten nachträglich zu rechtfertigen, diesem die Richtung zu weisen.

Was zu er-warten wäre: dass die Wartenden in Apathie, in eine existentielle Schläfrigkeit gerieten. Was hingegen zu beobachten ist: dass sie in eine Form von Raserei des Nichtstuns geraten und es das Warten ist, das ihren inneren Motor aufheulen lässt. Sie wischen auf dem Smartphone herum, rauchen wie wild in sich hinein, gehen auf und ab, zappeln auf dem Stuhl, blättern in beliebigen Zeitschriften, fahren sich mit der Hand das zehnte Mal durch das Haar. Das Warten ist ihnen eine enorme Anstrengung, und alle Selbstbeherrschung müssen sie dafür aufwenden, nicht aufzuspringen, den Tisch umzuwerfen, dem Nächsten an die Gurgel zu gehen.

Am stärksten ist die Vereinzelung der Wartenden dort, wo sie auf Verkehrsmittel warten, also paradoxerweise zum Bleiben gezwungen sind, um sich fortbewegen zu können. Sie warten in Massen, doch jeder wartet für sich allein. Sie warten auf den Bus, die Metro, den Zug, das Flugzeug, in kleineren, größeren, riesigen Gruppen, aber da ist kaum einer, der jetzt im einsamen Vollzug des Wartens gestört werden wollte.

Mein Erschrecken, als ich einmal eine große Gruppe sah, die dem Warten im gemeinschaftlichen Gebet Sinn und Tiefe, ja eine Richtung gab! Es war auf dem Flughafen Wien-Schwechat, dass ich, schläfrig unter lauter Schläfrigen, die darauf warteten, dass ihr Flugzeug aufgerufen werde, vielleicht fünfzig Meter von mir entfernt das Auf und Ab einer schwarz und weiß bewegten Masse sah. Ich näherte mich und sah, wie sich wohl hundert schwarzgekleidete Frauen und gleich viele Männer, die fast allesamt wallende weiße Gewänder trugen, kniend in dieselbe Richtung verneigten, sodass ich nun endlich wusste, wo Mekka lag, und sich dann halb wieder aufrichteten, um sich noch ein paarmal zum frommen Gebet zu verneigen. Als sie sich mit einem Rauschen, das ihre langen Gewänder erzeugten, erhoben, schauten sie, mit den Lippen stumme Formeln des Gebets sprechend, eine Weile in ihre geöffneten Hände. Die Manifestation des gemeinsamen Glaubens erschütterte mich, hier zeigten 200 Menschen, dass sie fest in ihrem Glauben zusammengeschlossen und auch durch das stundenlange Warten nicht aus der frommen Ruhe zu bringen waren. Und dort saßen, lungerten wir, die wir uns in den Halbschlaf unserer eigenen Träume oder hinter eine Zeitung zurückgezogen hatten. Stirbt es sich leichter, wenn man mit einer gottergebenen, schicksalsgläubigen Gruppe abstürzt, als wenn man als Einzelner, umgeben von lauter Einzelnen, in das kalte Meer hinuntersaust? Ich weiß noch, ich fühlte mich diesen Glaubensfesten unterlegen und überlegen zugleich, ihre Stärke und ihre Zuversicht speiste sich aus der Inbrunst eines Glaubens, und beides war mir fremd, diese Inbrunst, dieser Glaube. Und doch verspürte ich angesichts dieser geradezu auftrumpfenden und mich damit abstoßenden religiösen Gewissheit so etwas wie ein »religiöses Heimweh«, wie es Mircea Eliade genannt hat, eine Art von »ontologischem Durst«, den die Aufklärung nicht aus der Welt gebracht hat und der mit dessen Rationalismus nicht gestillt werden kann.

Als ich dann im Flughafen herumstreunte, damit die Zeit vergehe und weil ich mich nicht weiter von solchen öffentlichen Manifestationen der Frömmigkeit belästigen lassen wollte, hatte der Flughafen ein noch größeres Erschrecken für mich bereit. Als ich bei dem kleinen interkonfessionellen Gebetsraum vorbeikam, wie sich heute auf vielen Flughäfen einer findet, trat aus ihm ein rothaariger, drahtiger Mann heraus, vielleicht ein Ire aus dem Bilderbuch der Nationen, er schob ein kleines Köfferchen vor sich her, trug die dunkelblaue Uniform der Mitarbeiter von British Airways, und die Streifen der Uniform und die Mütze verrieten, dass es sich nicht um einen Steward handelte. Lächelnd verließ er den Gebetsraum, geradezu versonnen nickte er mir zu. Es ist beunruhigend, einen Piloten oder Bordingenieur aus dem Gebetsraum treten zu sehen, verrät er uns damit doch, dass selbst er davon überzeugt ist, nicht sein Geschick und Können, die perfekte Konstruktion und achtsame Wartung des Flugzeugs, sondern erst Gottes Wille und Beistand werden den Flug gelingen lassen.

Als meine Tochter nach einem längeren Aufenthalt in Ghana zurückkehrte, erzählte sie, dass sie dort an der anderen Form des Wartens manchmal schier verzweifelt war. Wenn der Bus, der um neun Uhr abfahren soll, um zehn noch nicht da ist, hocken sich die Leute vom Land auf die eigenen Fersen und schalten ab, oder sie beginnen sich in Gruppen zu unterhalten, zu debattieren, zu tanzen. Kommt der Bus um vierzehn Uhr endlich an, hat der Fahrer mit keinerlei Beschwerden zu rechnen. Und ist das Material für die Ausbesserung des Daches nicht wie bestellt am Montag eingetroffen, beginnen die Bauleute eben eine Woche später mit ihrer Arbeit.

Diese Geduld ist den Europäern eine stete Quelle des Verdrusses, man braucht sie aber bloß deswegen noch nicht zur Lebenskunst zu verklären. Es ist die Erfahrung, dass ihre eigenen Absichten und Pläne nichts zählen, die die Leute lehrt, sich nicht über Dinge aufzuregen, an denen sie nichts ändern können.

Im Deutsch des Mittelalters hatte »warten« auch die Bedeutung von: seine Aufmerksamkeit auf etwas richten. Achtgeben. Aufpassen. Sogar: jemandem auflauern. Ich warte auf ihn — ich lauere ihm auf, ich passe ihn ab: »Na warte!«

In der Dienstleistungsgesellschaft müssen wir immer häufiger warten, weil es immer mehr Dienste gibt, die in Anspruch zu nehmen wir uns in Warteschleifen begeben müssen. (Was für ein zärtliches Wort für einen schwer erträglichen Zustand: sich in der Schleife des Wartens befinden.) Zugleich dehnt sich uns noch die kürzeste Frist zum zerrüttenden Erlebnis von Dauer. Den Computer, der fünfzehn Sekunden benötigt, um mir alle seine Programme zu öffnen, herrsche ich an: Jetzt tu endlich weiter!

Der Vorgesetzte lässt warten, der Untergebene hat zu warten. Konzerte mit klassischer Musik, üblicherweise verdächtigt, bürgerliche Veranstaltungen zu sein, beginnen in der Regel auf die Minute genau, die Masse der Zuhörer, die sich versammelt hat, lässt noch der arroganteste Dirigent nicht warten. Wie anders die Popkonzerte, auf denen die Stars, die sich als unseresgleichen ausgaben, oft zwei, drei Stunden zu spät auf der Bühne erschienen, den Tausenden, die sie warten hatten lassen, gutgelaunt die Frage zuriefen, ob sie okay wären, worauf wir Untertanen aus tausend Kehlen zurückbrüllten: Yeah. Wollt ihr das totale Warten? Dieses Wartenlassen war zu meiner Zeit schlichter Brauch bei Popveranstaltungen, und je populärer die Band war, umso länger ließ sie auf sich warten — ein Trick, um die Stimmung in dankbare Euphorie kippen zu lassen, wenn die lange Warterei doch noch endete. Dieser regelmäßig wiederholte Trick war es, der mich noch vor der Matura aus der Jubelmasse treten und erkennen ließ, dass es im Pop nicht um die Feier von Gleichen, sondern die rücksichtslose Inszenierung von lustvoll erlebter Ungleichheit ging. Keine Konzertbesucher mit Krawatte oder im Abendkleid hätten sich je solch drastische Ungleichheit gefallen lassen wie wir, die wir uns den Millionären da oben von Gleich zu Gleich verbunden wähnten.

Das Warten ist die unmerkliche Bewegung des Todes. Immer warten wir auf etwas, auf die Mittagspause, das Wochenende, den Besuch der Kinder, die Beförderung, den Urlaub, das Ende des Urlaubs, die Pensionierung, und darüber werden wir alt und sterben wir.

5

Manchmal knistert es aus dem Kasten, in dem ich meine Briefordner verstaut und den ich unter die Treppe geschoben habe, die vom Oberdeck hinauf ins Unterdeck führt; es ist ein besonderes, ein belebtes Knistern, das fast wie ein Wispern klingt, als befände es sich auf halbem Weg vom Geräusch zum Klang, von den Dingen zu den Lebewesen. Es sind die Briefe, die sich in der Dunkelheit ihres Aufenthaltsortes unterhalten, sie streiten eifersüchtig miteinander und klagen einträchtig über mich, der ich sie so selten aus ihrem Verließ hole. Genau besehen, handelt es sich beim Kasten um einen Koffer, auch wenn er seit den achtziger Jahren des 19

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: