Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

„Liessmann denkt, und er denkt laut; und es gibt in unserer Republik niemanden, dem ich lieber zuhöre.“ (Michael Köhlmeier) In seinem neuen Buch holt der Philosoph zwölf zentrale Fragen aus Nietzsches ‚Zarathustra‘ in die Gegenwart.

Die zentralen Fragen des menschlichen Lebens innerhalb der zwölf mitternächtlichen Glockenschläge: Nietzsches „O Mensch! Gib Acht!“ nähert sich in nachtschwarzen Gedanken den Abgründen des Menschseins, den unbewussten Tiefen unserer Gefühle und Affekte und dem bis zur Unerträglichkeit gesteigerten Spannungsfeld von Schmerz und Lust, von Leben und Tod.

Welch zentrale Dimension für unser politisches und kulturelles Selbstverständnis dieser geheimnisvolle Text darstellt, zeigt Konrad Paul Liessmann, indem er Nietzsches Denkbewegungen und Sprachfiguren auf überraschende, auf provozierende Weise in unsere Gegenwart und in unser Leben weiterführt – von der Mitternacht bis zur Ewigkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Liessmann denkt, und er denkt laut; und es gibt in unserer Republik niemanden, dem ich lieber zuhöre.« (Michael Köhlmeier) In seinem neuen Buch holt der Philosoph zwölf zentrale Fragen aus Nietzsches ›Zarathustra‹ in die Gegenwart.Die zentralen Fragen des menschlichen Lebens innerhalb der zwölf mitternächtlichen Glockenschläge: Nietzsches »O Mensch! Gib Acht!« nähert sich in nachtschwarzen Gedanken den Abgründen des Menschseins, den unbewussten Tiefen unserer Gefühle und Affekte und dem bis zur Unerträglichkeit gesteigerten Spannungsfeld von Schmerz und Lust, von Leben und Tod.Welch zentrale Dimension für unser politisches und kulturelles Selbstverständnis dieser geheimnisvolle Text darstellt, zeigt Konrad Paul Liessmann, indem er Nietzsches Denkbewegungen und Sprachfiguren auf überraschende, auf provozierende Weise in unsere Gegenwart und in unser Leben weiterführt — von der Mitternacht bis zur Ewigkeit.

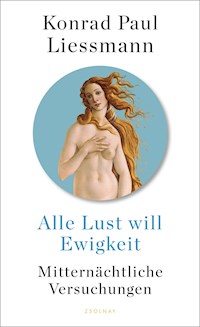

Konrad Paul Liessmann

Alle Lust will Ewigkeit

Mitternächtliche Versuchungen

Paul Zsolnay Verlag

Inhalt

Auftakt

Eins!: Oh Mensch! Gieb Acht!

Zwei!: Was spricht die tiefe Mitternacht?

Drei!: Ich schlief, ich schlief —,

Vier!: Aus tiefem Traum bin ich erwacht: —

Fünf!: Die Welt ist tief,

Sechs!: Und tiefer als der Tag gedacht.

Sieben!: Tief ist ihr Weh —,

Acht!: Lust — tiefer noch als Herzeleid:

Neun!: Weh spricht: Vergeh!

Zehn!: Doch alle Lust will Ewigkeit —,

Elf!: — will tiefe, tiefe Ewigkeit!

Zwölf!

Nachklang

Bildnachweis

Anmerkungen

Auftakt

Was für ein Beginn! Langgezogene, aufsteigende Trompetenstöße, wuchtige, vorwärtstreibende Paukenschläge, der raumfüllende Klang eines riesigen Orchesters, das pathetische Ausschwingen in einem mächtigen Orgelton: Die Sonne geht auf. Der Tag beginnt. Licht ergießt sich über die Erde. Neues, Unerhörtes wird geschehen. So viel Anfang war nie.

Dieser Auftakt hat nicht nur Musikgeschichte gemacht. Die anschwellenden Fanfaren, mit denen Richard Strauss seine Tondichtung Also sprach Zarathustra, »frei nach Friedrich Nietzsche für großes Orchester op. 30«, beginnen lässt, wurden mannigfach zitiert, adaptiert und zogen ihre Kreise aus den elitären Konzertsälen weit hinaus in die Sphären der Unterhaltungs- und Popkultur. Elvis Presley intonierte mit diesem Motiv seine Auftritte, Stanley Kubrick unterlegte in seinem legendären Science-Fiction-Klassiker 2001: A Space Odyssey aus dem Jahre 1968 die Menschwerdung des Affen mit dieser Musik, in den Simpsons begegnen wir diesen unverwechselbaren Klängen ebenso wie in einer Folge von The Big Bang Theory, Eumir Deodato bediente sich dieser Komposition, Deep Purple oder Die Ärzte konnten von Zarathustra ebenfalls nicht lassen. Man muss weder Friedrich Nietzsche gelesen haben noch ein Liebhaber von Richard Strauss sein, um mit dieser Musik und ihrem Programm in Berührung zu kommen.

Die Faszination dieser überwältigenden Eingangstakte einer komplexen Partitur speist sich aus mehreren Quellen. Die Eingängigkeit des Themas und seine markante Intonation mögen dafür ebenso verantwortlich sein wie der Titel dieses Stückes und die damit verbundene assoziationsreiche Szenerie: Also sprach Zarathustra. Nietzsche hatte dieses vierteilige Werk zwischen 1882 und 1885 verfasst, die ersten drei Teile schrieb er wie im Rausch nieder, der abschließende vierte Teil kostete ihm mehr Zeit und weist einen anderen Charakter auf. Die vom persischen Religionsstifter Zoroaster inspirierte Figur des Zarathustra erscheint nicht nur als Verkünder großer Wahrheiten und Prediger, sondern auch als Philosoph, der sich radikal einer skeptischen Selbstvergewisserung aussetzt.1 So wenig Nietzsches Zarathustra ein philosophisches Werk im traditionellen Sinne ist, so wenig handelt es sich nur um eine poetische Fiktion. Der eher an die Sprache der Evangelisten denn an orientalische Vorbilder gemahnende Stil ist von einer außerordentlichen Geschmeidigkeit, der Duktus oszilliert zwischen übersteigertem Pathos und nüchterner Selbstbefragung. Zwar darf man die Figur des Zarathustra nicht mit Nietzsche identifizieren, aber Nietzsches radikale Religions- und Moralkritik, seine Vision des Übermenschen, seine Bestimmung des Willens zur Macht als Grundtrieb des Menschen, seine Konzeption einer ewigen Wiederkunft des Gleichen finden sich, wenn auch mehrfach gebrochen und literarisch verdeckt, in diesem außergewöhnlichen und einzigartigen Text, dem Nietzsche die Widmung »Ein Buch für Alle und Keinen« vorangestellt hatte.

Friedrich Nietzsches vieldeutiges philosophisch-poetisches Hauptwerk hatte Ende des 19. Jahrhunderts seinen Siegeszug in der intellektuellen Welt angetreten und weniger die akademische Philosophie, sehr wohl aber Künstler, Musiker und Literaten nachhaltig beeindruckt und inspiriert. Nietzsche, der im Jahre 1889 in geistige Umnachtung gefallen war und bis zu seinem Tod am 25. August 1900 darin verharrte, hatte seinen steil ansteigenden Ruhm nicht mehr wahrnehmen können. Richard Strauss, der zu den führenden Avantgardisten seiner Zeit zählte, der vor allem mit Opern wie Salome und Elektra für Furore sorgen sollte, hatte Mitte der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts den Entschluss gefasst, sich mit Nietzsches Zarathustra musikalisch auseinanderzusetzen, 1896 wurde das Werk dann in Frankfurt am Main uraufgeführt, Strauss dirigierte selbst. Ohne dass es sich in einem strengen Sinn um Programmmusik handelte, tragen die Abschnitte dieser Tondichtung Titel aus Nietzsches Zarathustra, und die musikalische Sprache, die Strauss einsetzt, lässt sinnige Assoziationen zum philosophischen Gehalt von Nietzsches Hauptwerk zu. Die berühmten Eingangsfanfaren werden von Strauss nicht extra gekennzeichnet, musikalisch handelt es sich um eine schlichte Introduktion, für die sich die pathetische Bezeichnung »Sonnenaufgang« eingebürgert hat, was nicht ohne Witz ist. Am Beginn von Nietzsches Also sprach Zarathustra erhebt sich die titelgebende Hauptfigur, die sich in die Bergeinsamkeit zurückgezogen hatte, mit der Morgenröte und spricht zur aufgehenden Sonne: »Ich muss, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will.« (KSA 4, 12)2 Mit dem angebeteten Sonnenaufgang beginnt eigentlich Zarathustras Untergang. Und dies nicht nur in dem Sinne, dass der Prophet zu den Menschen hinabsteigt, um ihnen etwas zu verkünden, das sie weder hören wollen noch verstehen können, sondern durchaus in der Bedeutung eines großen Scheiterns. Zarathustras zentrale Erkenntnisse, seine Lehren vom Übermenschen und von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, stoßen bei den Menschen auf taube Ohren. Das strahlende Naturmotiv der Trompeten bei Richard Strauss vermag diesen Untergang für einen lange anhaltenden, legendären Moment der Musikgeschichte zu übertönen, aufhalten kann es ihn nicht.

Strauss, der später mit den Nationalsozialisten kooperieren sollte und von 1933 bis 1935 auch Präsident der Reichsmusikkammer war, hatte an den Lehren von Nietzsches Zarathustra wohl Gefallen gefunden. Dieses philosophische Buch als Vorlage für eine Komposition zu nehmen, war dennoch nicht selbstverständlich. Zarathustra gab wenig her für ein Heldenleben, sein geistiges Schicksal hat einen anderen Charakter als die Lebenslinien eines Don Juan oder Till Eulenspiegel, denen Strauss ebenfalls symphonische Fassungen gegeben hatte. Ohne dass Strauss dies vielleicht bewusst war, drängt die formale Gestalt des Zarathustra jedoch selbst zu einer musikalischen Umsetzung. Nietzsche, der wie kaum ein Philosoph seiner Zeit ein existentielles Nahverhältnis zur Musik hatte — auch seine tragische Freundschaft zu Richard Wagner zeugt davon —, bezeichnete den Zarathustra mehrmals als »meine Symphonie«.3 Musikalität kennzeichnet Form und Sprache des Zarathustra, Gedichte, Lieder, Rhythmen und Tänze spielen darin eine entscheidende Rolle. In seiner vom nahen geistigen Zusammenbruch schon gekennzeichneten intellektuellen Autobiographie Ecce homo schreibt Nietzsche dann auch: »Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen.« (KSA 6, 335) Nietzsche hatte immer schon ein Faible für lyrische und musikalische Formen gehabt, sein in jungen Jahren entworfenes Konzept des Dionysischen verstand sich als Ausdruck eines rauschhaft pulsierenden Lebens, und die von ihm gern verwendete antike Form des Dithyrambus war als ekstatischer Hymnus auf den Gott des Weines und ein rauschhaftes Leben gedacht. Ebenfalls in Ecce homo konstatiert Nietzsche, dass der Dithyrambus die Sprache Zarathustras sei, und er betont: »Zarathustra ist ein Tänzer.« (KSA 6, 345) Und in einem seiner letzten wachen Momente schrieb er an seinen Freund Heinrich Köselitz, den Nietzsche für den bedeutendsten Komponisten seiner Zeit hielt: »Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrthum, eine Strapatze, ein Exil.« (KSB 8, 280) Dieser Gedanke gehört zu den meistzitierten Sentenzen Nietzsches, auch er selbst liebte diese Formulierung. In der Götzen-Dämmerung findet sie sich wieder, allerdings mit deutlich hörbarem ironischen Unterton, der gerne unterschlagen wird: »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrthum. Der Deutsche denkt sich selbst Gott liedersingend.« (KSA 6, 64) Wie auch immer: Für Nietzsche bildeten Denken und Musik eine Einheit. An Hermann Levi, den Dirigenten der Uraufführung von Richard Wagners Parsifal, schreibt er: »Vielleicht hat es nie einen Philosophen gegeben, der in dem Grade au fond so sehr Musiker war, wie ich es bin.« (KSB 8, 172)

So viel Musikalität in philosophischen Texten mag einen Tonsetzer vom Rang eines Richard Strauss schon inspiriert haben. Zu den Kapiteln, die Strauss für seine Komposition auswählte, zählen unter anderem auch das »Tanzlied« aus dem zweiten und das »Nachtwandlerlied« aus dem vierten und abschließenden Teil des Zarathustra. Vor allem Letzteres hat es philosophisch, literarisch und musikalisch in sich. Nach dem von der Sologeige berückend intonierten, stets aber in seiner Süße gefährdeten Walzer des »Tanzlieds« kündigen zwölf wuchtig ansetzende, dann sich allmählich abschwächende Glockenschläge das »Nachtwandlerlied« an, das in das ruhige, geheimnisvolle, schwebende und leise Finale der Tondichtung mündet. Die zwölf Glockenschläge beziehen sich offenkundig auf den mysteriösen Kern des vorletzten Kapitels von Also sprach Zarathustra, dem Nietzsche die Überschrift »Das Nachtwandler-Lied« gegeben hatte. Was hat es mit diesem Lied, das während einer nächtlichen Wanderung gesungen wird, auf sich? Es handelt sich dabei um die eindringlichen und berühmten Verse, die Zarathustra angeblich von einer »Mitternachts-Glocke«, die »mehr erlebt hat als Ein Mensch«, zugetragen worden waren, von einer Glocke, die schon die »Herzens-Schmerzens-Schläge« der Väter abgezählt hatte, von einer Glocke, die sich in »nächtliche überwache Seelen« schleicht und im »Traume lacht«. (KSA 4, 399f.)

Es wundert wenig, dass Richard Strauss das Finale seiner Tondichtung mit den Schlägen dieser Glocke einleitet. Das, was diese Glocke Zarathustra im vierten Teil dieses philosophischen Romans zuflüstert, ist allerdings eine Art Selbstzitat. Im dritten Teil von Nietzsches Also sprach Zarathustra, im sogenannten »Anderen Tanzlied«, waren diese zwölf markanten Glockenschläge erstmals erklungen, im Text durch Sperrdruck und Ausrufezeichen überdeutlich betont. Die Glockenschläge begleiten die später so berühmt gewordenen Verse (KSA 4, 285f.), die nicht nur Richard Strauss zu einer intensiven Auseinandersetzung inspiriert haben:

Eins!

Oh Mensch! Gieb Acht!

Zwei!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

Drei!

»Ich schlief, ich schlief —,

Vier!

»Aus tiefem Traum bin ich erwacht: —

Fünf!

»Die Welt ist tief,

Sechs!

»Und tiefer als der Tag gedacht.

Sieben!

»Tief ist ihr Weh —,

Acht!

»Lust — tiefer noch als Herzeleid:

Neun!

»Weh spricht: Vergeh!

Zehn!

»Doch alle Lust will Ewigkeit —,

Elf!

»— will tiefe, tiefe Ewigkeit!

Zwölf!

Der zwölfte Schlag bleibt leer. Kein Vers, kein Gedanke, keine Erkenntnis wird durch ihn eingeläutet, er verhallt, schwingt aus in das Nichts der Nacht. Dieses Nichts ist nicht stumm, sondern so beredt wie die Schläge davor. Der langsam abschwellende Klang hat das letzte Wort. Richard Strauss wird die einprägsamen Worte dieses Gedichts vor Augen gehabt haben, als er das Finale seiner Tondichtung komponierte, vertont im strengen Sinn eines Liedes hat er sie nicht. Das blieb anderen überlassen.

Nietzsches Gedicht »Oh Mensch! Gieb Acht!« gehört zu den bekanntesten Texten dieses Philosophen. Schon wenige Jahre nach dem Tod Nietzsches war dieses Lied so geläufig, dass eine Zeile daraus als Titel eines eher trivialen Liebes- und Abenteuerromans dienen konnte. Die längst vergessene Schriftstellerin Anna von Bonin, die unter dem Pseudonym Hans Werder zahlreiche historische Romane veröffentlichte, gab einem davon den Titel Tiefer als der Tag gedacht4. Das Buch erschien im Jahre 1901. Ein Jahr nach Nietzsches Tod war diese Verszeile ins kulturelle Bewusstsein seiner Zeit abgesunken. An der Bekanntheit und Attraktivität dieser Verse hat sich bis heute wenig geändert. Das hat mit der zentralen Stellung dieses Gedichts in Also sprach Zarathustra und damit für Nietzsches Philosophie zu tun, aber auch mit der Musikalität und poetischen Qualität, die diese nur vordergründig schlichten und gemütvollen Verse auszeichnen.

Also sprach Zarathustra, diese rhythmisierte Philosophie, enthält zwar immer wieder lyrische Einschübe, Tanzlieder und Gedichte, aber nur dieses »Oh Mensch! Gieb Acht!« weist einen Endreim auf, der die Zeilen dieses Liedes in ungeheurer, überdeutlicher Weise aneinanderbindet und verdichtet. Mit den Schlägen der Mitternachtsglocke und den damit intonierten Versen sind die Themen unseres Buches umrissen. Jede Verszeile lädt uns zur sinnigen Betrachtung, zu einem Nachdenken, einer Meditation, zu einem Versuch und einer Versuchung ein. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dieses berühmt gewordene Lied in einem philologischen oder historischen Sinne aus Nietzsches Denken und Schreiben zu verstehen,5 sondern wir geben der Versuchung nach, uns durch diese wenigen Verse assoziativ zu dem einen oder anderen Gedanken verleiten zu lassen. Die wenigen Begriffe dieses Liedes und die damit verbundenen existentiellen Konflikte, die in diesem einzigartigen Text umrissen werden, versuchen wir tastend zu umkreisen und suchend zu umspielen. Wir lassen uns von diesem Lied, seinen Worten, seinem dichten Klang willfährig, doch nicht ganz ohne Widerstand, verführen. Wir gehen dabei von der stillschweigenden, etwas gewagten Voraussetzung aus, dass in diesen elf Versen die Knotenpunkte des menschlichen Lebens komprimiert sind. Wir glauben, dass sich zwischen den Schlüsselwörtern dieses Liedes, zwischen Tag und Nacht, Oberfläche und Tiefe, Leid und Lust, Zeit und Ewigkeit jene Erfahrungen aufspannen und verdichten, die mitunter tröstliche, mitunter verstörende Antworten auf die Frage aller Fragen bereithalten: Was heißt es, ein Mensch zu sein?

Schon Nietzsches Zeitgenossen müssen ähnlich empfunden haben. Im selben Jahr 1896, in dem Richard Strauss seine symphonische Dichtung Also sprach Zarathustra uraufführte, vollendete Gustav Mahler seine Dritte Symphonie. Dieses viel bewunderte und viel gescholtene monströse und zersplitterte Werk versucht in sechs disparaten und völlig unterschiedlich gearbeiteten Sätzen eine musikalische Neuschaffung der Welt. Mahler hat sogar damit kokettiert, dieser Symphonie den Titel »Die fröhliche Wissenschaft« zu geben. Das aber wäre doch zu missverständlich gewesen, denn an eine Vertonung von Friedrich Nietzsches gleichnamiger Aphorismensammlung aus dem Jahre 1882 war wirklich nicht gedacht gewesen. Aus Briefen an Freunde und Kollegen wissen wir, dass Mahler den einzelnen Teilen der Symphonie programmatische Bezeichnungen zugedacht hatte. Der jedes Maß sprengende erste Satz etwa sollte den Titel tragen »Pan erwacht / Der Sommer marschiert ein«, die folgenden Sätze hätten Überschriften tragen sollen wie »Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen«, »Was mir die Tiere im Walde erzählen«, »Was mir die Engel erzählen«, »Was mir die Liebe erzählt«. Der vierte Satz hätte heißen können: »Was mir der Mensch erzählt« oder »Was mir die Nacht erzählt«. Und diesem vierten Satz legte Mahler das Lied der Mitternachtsglocke aus Nietzsches Also sprach Zarathustra zugrunde: »O Mensch! Gib acht!«. Die narrativ-poetischen Satzbeschreibungen sind schließlich doch weggefallen, Mahler begnügte sich mit charakteristischen Tempobezeichnungen. Der erste Satz sollte demnach »kräftig« und »entschieden« erklingen, die Symphonie in einem unorthodoxen »Adagio« ausklingen. Der vierte Satz jedoch, der Nietzsche-Satz, der Zarathustra-Satz, der Satz, der nicht der Natur und nicht den Engeln, sondern der dem Menschen und seiner Nacht gewidmet sein sollte, trägt die Bezeichnung »Sehr langsam. Misterioso« und folgt der Spielanweisung »Durchaus pianissimo«. Über diese untergründige Stille erhebt sich dann die Altstimme mit dem unvergleichlichen »O Mensch«, und die Vorschrift, die Gustav Mahler dieser Stimme mitgegeben hat, lautet: »mit geheimnisvollem Ausdruck — durchaus leise!« Gustav Mahler hat durch diese Komposition nicht nur Friedrich Nietzsches Gedicht weltweit bekannt und berühmt gemacht, er hat durch seine musikalische Deutung auch das Verständnis dieses Nietzsche-Textes in hohem Maße beeinflusst. Über diesen Versen schwebt seitdem der geheimnisvolle Geist von Gustav Mahlers Dritter Symphonie.

Gustav Mahler war kein Verehrer Nietzsches. Im Gegensatz zu Richard Strauss stand er diesem Philosophen skeptisch gegenüber, seine große Liebe Alma Schindler soll er sogar aufgefordert haben, ihre Nietzsche-Ausgabe ins Feuer zu werfen. Aber offenbar war er von dem »Sprachmagier Nietzsche« doch so angezogen, dass er dessen Lied aus dem Zarathustra für die zentrale Botschaft seiner Dritten Symphonie verwendete.6 Nicht zuletzt durch Gustav Mahler haben sich die Worte dieses Liedes tief in das kulturelle Gedächtnis der Menschheit eingeprägt. Seit mehr als einem Jahrhundert setzen sich bedeutende Orchester, große Dirigenten und grandiose Sängerinnen mit dieser Symphonie und ihrem vierten Satz auseinander. Trotz oder vielleicht auch wegen seiner paradigmatischen Vertonung durch Gustav Mahler hat dieser Text Nietzsches die Komponisten und Musiker nicht losgelassen. Das Mitternachtslied gehört zu den am häufigsten vertonten Gedichten deutscher Sprache, quer durch die Jahrhunderte, quer über die Kontinente und quer durch die musikalischen Stile ziehen sich die Versuche, diesem Gedicht durch seine Umsetzung in Klang immer wieder neue Nuancen und Bedeutungen abzugewinnen.7 Sich mit diesem Text, seinem Sprachklang, seinen Begriffen, seinem Assoziationsreichtum auseinanderzusetzen, lohnte sich schon wegen der überragenden ästhetischen und emotionalen Bedeutung dieser Verse. Denn auch jenseits seiner musikalischen Anverwandlungen hat dieses Gedicht Furore gemacht, man höre sich nur einmal an, wie der Schauspieler Klaus Kinski, der Filmbösewicht schlechthin, dieses »trunkene Lied« rezitierte.8

»Das trunkene Lied«? War vorhin nicht von einem »Mitternachtslied« die Rede gewesen? Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieses einprägsamen Poems, dass es keinen wirklich verbindlichen Titel kennt. Wer heute etwa im Internet nach Deklamationen oder Vertonungen dieses Gedichtes von Friedrich Nietzsche sucht, wird mehrere Titelvarianten eingeben müssen, ansonsten werden die Ergebnisse der Recherche höchst unvollständig bleiben. Warum ist dies so? Und lässt sich aus der Geschichte dieser Unbestimmtheit nicht schon etwas über den Charakter dieses Textes und seiner Geheimnisse herausfinden?

Die gerne verwendete Formulierung »Das trunkene Lied« findet sich nicht in Also sprach Zarathustra. Aber Nietzsche hatte sich in seinem gedruckten Exemplar des Zarathustra an der Stelle, an der dieses Lied zum ersten Mal verzeichnet ist, diese Worte handschriftlich am Rand notiert. Man kann, wenn man will, diese Notiz Nietzsches als eine Entscheidung sehen, das bedeutsame Lied neu zu betiteln. An der Ursprungsstelle, im dritten Teil des Zarathustra, findet es sich schlicht als »Das andere Tanzlied«. Im vierten Teil wird es als »Nachtwandler-Lied« wieder aufgenommen, von diesem Titel hat sich Richard Strauss inspirieren lassen. Allerdings heißt so nur das Kapitel, in dem Zarathustra seinen Weggefährten, den seltsamen »höheren Menschen«, den Text erklärt und sie auffordert, es wieder und immer wieder zu singen. Diesen merkwürdigen Gestalten gegenüber gibt Zarathustra tatsächlich einen Namen kund, doch diese authentische Bezeichnung hat sich überhaupt nicht durchgesetzt: »Zarathustras Rundgesang«. Das ist, genau betrachtet, eine Gattungsbezeichnung, die berühmten Verse sind an dieser Stelle überschrieben mit: »Noch ein Mal«. Gut, das wäre der korrekte Titel — und er entbehrt fast jeder Aura. Um die Sache vollends zu verwirren, sprechen viele Interpreten, inspiriert von dem zentralen Vers dieses Liedes, auch von Nietzsches »Mitternachtslied«.

Wir fassen zusammen: Das Lied, das mit den Zeilen »Oh Mensch! Gieb Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht?« beginnt, firmiert unter folgenden Bezeichnungen: Das trunkene Lied, Das andere Tanzlied, Das Mitternachtslied, Das Nachtwandlerlied, Zarathustras Rundgesang oder Noch ein Mal. Mit jeder Titelvariante ist schon eine veritable Deutung verbunden: Einmal steht das dionysische Moment, die entgrenzende Trunkenheit im Fokus, ein andermal der Tanzrhythmus und damit verbunden jene unausgesprochene Vernunft des Körpers, die Nietzsche zunehmend wichtiger geworden war, dann wieder rückt die Mitternacht, also das Dunkle und Abgründige des Menschseins, in den Mittelpunkt, und schließlich, wie könnte es anders sein, werden das Repetitive, der Kreislauf der Zeit, die Wiederholung und die Wiederkehr unterstrichen. Jede dieser Perspektiven lässt sich aus den Worten des Liedes und den Kontexten, in denen diese manifest werden, begründen, in keiner dieser Perspektiven geht aber die Bedeutungsvielfalt dieser Verse auf, wird ihr Geheimnis entschlüsselt. Wir gestehen, dass uns die von Nietzsche nicht beglaubigte Bezeichnung Mitternachtslied am besten gefällt. Sie trifft den Ton und die Sache. Es geht um Nachtgedanken, um jene unreinen, dennoch klaren, überzeichneten, verdichteten und quälenden Assoziationen, denen wir in schlaflosen Nächten oft hilflos ausgeliefert sind, und es geht um die Mitternacht nicht nur als Zäsur im Ablauf der Zeit, sondern auch als poetisch-allegorischen Akteur eines inneren Geschehens.

Das Mitternachtslied findet sich in Also sprach Zarathustra an mehreren Stellen. Der erzählende Charakter des Zarathustra bringt es mit sich, dass die Umstände, unter denen dieses Lied erklingt, von entscheidender Bedeutung sind, obwohl sich dieses Lied verselbständigt hat und seit über einem Jahrhundert ohne diesen Kontext zitiert und verarbeitet wird. Ein genauerer Blick auf die ursprünglichen Zusammenhänge eröffnet vielleicht gerade deshalb einige interessante, ja überraschende Perspektiven. Wie kam Zarathustra eigentlich zu seinem Lied? Im dritten Teil begegnen wir Zarathustra in einer Phase der Reflexion und Selbstreflexion, er ist allein mit sich und verstrickt sich in ein stummes Zwiegespräch mit dem Leben, besser: mit der Allegorie des Lebens: »In deine Augen schaute ich jüngst, oh Leben!« So beginnt der Abschnitt »Das andere Tanzlied!«. (KSA 4, 282) Zarathustra deutet an, dass er des Lebens müde sei, dass er sich bald vom Leben verabschieden werde, aber dass er das Leben dafür zur Rechenschaft ziehen will: »Ich bin es wahrlich müde, immer dein schafichter Schäfer zu sein! Du Hexe, habe ich dir bisher gesungen, nun sollst du mir — schrein! Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schrein! Ich vergass doch die Peitsche nicht? — Nein!« Und dann will Zarathustra heftig auf das Leben einschlagen. Dieses Wortspiel mit der Peitsche ist im Zarathustra von zentraler Bedeutung. Zuvor, in einer frühen Episode, begegnete Zarathustra einem »alten Weiblein«, dessen Weisheit er sich zunutze machen will. Er diskutiert mit der Greisin einige Fragen der Geschlechterdifferenz, am Ende gibt sie ihm noch eine »kleine Wahrheit« mit auf den Weg: »Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!« (KSA 4, 86) Wir kennen diese Bemerkung — wahrscheinlich einer der meistzitierten und meistkritisierten Sätze von Friedrich Nietzsche. Er stammt nicht von Zarathustra, Nietzsche legt ihn einer erfahrenen Frau in den Mund. Es wäre — obwohl naheliegend — etwas voreilig, aus diesem Satz zu folgern, dass Nietzsche sich damit als Frauenfeind und Sexist entpuppt, der offensichtlich das männliche Züchtigungsrecht, das übrigens dem Familienrecht des 19. Jahrhunderts durchaus bekannt war, propagiert. Das mag nicht falsch sein, aber Nietzsche selbst hat uns die Spur einer ganz anderen Lesart gelegt, die sogar plausibler sein mag als die platte Affirmation eines patriarchalen Rechtszustandes, der damals ohnehin noch geherrscht hatte. Das wäre eines Nietzsche doch unwürdig gewesen. Nein: Betrachten wir die Peitsche einmal aus einer anderen Perspektive. Nietzsche hatte sich 1882 während eines Aufenthalts in Rom in eine junge russische Intellektuelle, Lou von Salomé, die ihm sein Freund Paul Rée vorgestellt hatte, verliebt. Lou von Salomé war eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten ihrer Zeit, eine der ersten Frauen, die an einer Universität studierte und mit Friedrich Nietzsche, später mit Rainer Maria Rilke und zuletzt mit Sigmund Freud intensive Freundschaften gepflegt hatte. Geheiratet hat sie jedoch den Orientalisten Friedrich Carl Andreas.

Lou von Salomé schrieb nicht nur die erste Biographie Friedrich Nietzsches, sondern auch eine Reihe von heute noch lesenswerten Abhandlungen, etwa zur Erotik. Da Paul Rée, ein Psychologe, dem Nietzsche einige Anregungen verdankte, ebenfalls für diese außergewöhnliche Frau entflammt war, dachte man sogar an so etwas wie eine zumindest geistige ménage à trois. Daraus ist zwar nichts geworden, aber es ist uns ein verblüffendes Dokument aus dieser kurzen Phase überliefert: eine frühe Photographie. In einem Atelier hatte Nietzsche gemeinsam mit Lou von Salomé und Paul Rée ein eigenwilliges, seltsames Arrangement getroffen, das dann auf einer photographischen Platte festgehalten wurde: Nietzsche selbst und Paul Rée posieren lässig vor einem Karren, in dem Lou Salomé kauert und — die Peitsche schwingt.

Lou Salomé, Paul Rée, Nietzsche —Luzern, Mai 1882

Du gehst zu Frauen? Vergiss nicht, dass das Weib die Peitsche schwingt! Man kann lange nachdenken: Was bedeutet die Peitsche in diesem Zusammenhang? Dieses Züchtigungsinstrument ist auf der einen Seite Ausdruck eines Gewaltverhältnisses, das gegen unseren ersten Impuls hier verkehrt wird: Die Gewalt geht von der Frau aus. Die Peitsche ist zum anderen Ausdruck eines Begehrens geworden, dem man sich willig oder unwillig unterwerfen muss. Die Peitsche ist die Peitsche der Begierde, der Triebe, denen man unterliegt, die den Verstand tendenziell außer Kraft setzen. Und die Frau, die die Peitsche schwingt, ist, was Nietzsche, der Altphilologe und Philosoph, wusste, in der Geschichte der Philosophie ein seit der Antike tradiertes Sujet, das zeigt, dass auch der klügste Kopf nicht gefeit davor ist, seine Vernunft zugunsten der Begierden seines Leibes auszuschalten. Es gibt eine berühmte Anekdote, die man sich von Aristoteles erzählte: Der große Schüler Platons sei in eine seiner Sklavinnen so sehr verliebt gewesen, dass er sich ihr vollkommen ausgeliefert habe. Aristoteles, der Lehrer Alexander des Großen, des Beherrschers der Welt, unterwirft sich einer Sklavin aufgrund seiner Leidenschaft! Seit der Antike gibt es bildliche Darstellungen, die zeigen, wie Aristoteles als Reittier fungiert und von seiner Dienerin mit der Peitsche traktiert wird. Darauf spielt Nietzsche mit diesem Arrangement an, es geht weniger um den Geschlechterkonflikt als vielmehr um die Spannung von Geist und Körper, von Leib und Vernunft, von Philosophie und Sinnlichkeit.

Zarathustra — der nicht als Alter Ego Nietzsches missverstanden werden darf — will dieses triebdynamische Gewaltverhältnis umkehren, er will das Leben, die Sinnlichkeit, das Begehren, den Eros peitschen. Es bleibt bei einer leeren Geste. Das Leben hält sich angesichts des Geknalles seine zierlichen Ohren zu: »Oh Zarathustra! Klatsche doch nicht so fürchterlich mit deiner Peitsche! Du weisst es ja: Lärm mordet Gedanken.« (KSA 4, 285) Nietzsche paraphrasiert hier Arthur Schopenhauer, der in einem wunderbaren Traktat über den Lärm festgehalten hatte: »Der Lerm ist die impertinenteste aller Unterbrechungen, da er sogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja, zerbricht.«9 In diesem Zusammenhang empört sich Schopenhauer vor allem über den Lärm, den das Knallen von Peitschen verursacht, jener Peitschen, mit denen die Kutscher ihre Tiere antrieben und quälten, was Schopenhauer, der einer der ersten bedeutenden Tierethiker gewesen war, zutiefst verabscheute.

Welche Gedanken werden durch Zarathustras Peitschenknallen gestört? Es sind, bekundet das Leben, durchaus »zärtliche Gedanken«, die durch Zarathustras Geknalle irritiert werden. Und dann spricht das Leben wie eine Frau, die ihren Mann bei einem Seitensprung ertappt, zu Zarathustra: »Oh Zarathustra, du bist mir nicht treu genug! Du liebst mich lange nicht so sehr wie du redest; ich weiss, du denkst daran, dass du mich bald verlassen willst.« (KSA 4, 285) Der Betrug am Leben — das ist der Suizid. Zarathustra spielt mit Selbstmordgedanken. Er propagiert zwar das große Ja zum Leben, er propagiert den Übermenschen, in Wirklichkeit jedoch ist er verzagt, depressiv, er denkt daran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dann — jetzt wird es entscheidend für uns — sagt das Leben: »Es giebt eine alte schwere schwere Brumm-Glocke: die brummt Nachts bis zu deiner Höhle hinauf: hörst du diese Glocke Mitternachts die Stunde schlagen, so denkst du zwischen Eins und Zwölf daran.« (KSA 4, 285) Mitternachtsgedanken sind Selbstmordgedanken. Zarathustra beugt sich darauf zum Leben und flüstert ihm etwas ins Ohr. Was, das wissen wir nicht. Wir kennen nur die entsetzte Reaktion des Lebens: »Du weißt Das, Oh Zarathustra? Das weiss Niemand.« (KSA 4, 285) Auch wir kennen dieses Geheimnis nicht. Zarathustra gesteht, dass ihm in diesem Moment das Leben lieber war als alle seine Weisheit. Und dann folgen die Glockenschläge und mit ihnen unser Lied, unser mitternächtlicher Gesang, unsere taumelnd-trunkenen Verse, unser »Oh Mensch! Gieb Acht!«

So taucht dieses Lied auf. Enthält es den Schlüssel zu Zarathustras Geheimnis? Hat Zarathustra dem Leben zu verstehen gegeben, dass er weiß, dass es schwanger ist, schwanger von ihm, von Zarathustra? Manch eine Interpretation vermutet dieses.10 Muss Zarathustra deshalb am Leben festhalten, weil er sich in diesem schon fortgezeugt hat, den Faden nicht abreißen lassen kann? Und liegt in dieser Dynamik nicht eine Macht, die sich alles, selbst den Geist, unterwirft? Enthält dieses Lied damit nicht nur den Schlüssel zu Nietzsche und seiner Philosophie, sondern zu den Mysterien des menschlichen Lebens, zu den Rätseln der Existenz? Verweist Gustav Mahlers Bezeichnung »Misterioso« bewusst-unbewusst auf diese Dimension des Mitternachtsliedes? Nicht genug damit: Nietzsche greift dieses Lied am Ende des vierten Teils des Zarathustra unter dem uns nun schon bekannten Titel »Das Nachtwandler-Lied« wieder auf. Allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Der vierte Teil des Zarathustra gilt als satirische Persiflage der ersten Teile, Zarathustra hat sich mit seltsamen Anhängern, »höheren« Menschen umgeben. Diese sind nun keineswegs Antizipationen des Übermenschen, auch keine besseren Menschen, sondern eher verkommene Relikte einer vergangenen Zeit, Menschen, die sich überlebt haben, Funktionsträger ohne Funktionen, gescheiterte Existenzen, die wenigstens um ihr Scheitern wissen und Einsicht in die Unzulänglichkeit ihrer Tätigkeit gewonnen haben: ein alter Zauberer, der nicht mehr zaubern kann, ein Wahrsager, dem die Zukunft verborgen bleibt, der letzte Papst, der nichts mehr glaubt, zwei Könige, die längst abgedankt haben, der Gewissenhafte des Geistes, der nichts versteht, ein Bettler, dem nichts gegeben wird und — der hässlichste Mensch, der Gott getötet und wieder reanimiert haben will. Diesen tragikomischen Gestalten weist Zarathustra einen Weg zu seinem Lied, er erläutert ihnen, welche aufregend-wirren Gedanken und Gefühle in diesen Versen kulminieren und zu ihren Pointen finden. Zarathustra liefert damit selbst eine Interpretation dieses Mitternachtsliedes, die nicht weniger rätselhaft ist als das Gedicht selbst. Wir werden diese kryptische Eigendeutung nicht ignorieren, uns aber davon nicht einengen lassen. Die Glockenschläge spielen bei dieser Hinführung zum Mitternachtslied allerdings keine explizite Rolle mehr, aber sie sind mitzudenken und mitzuhören. Am Ende fordert Zarathustra seine Getreuen auf, dieses Lied, seinen Rundgesang, zu lernen und zu singen, immer wieder. Er gibt ihnen den Text dieses Liedes, seine Verse mit, wiederholt sie noch einmal, eindringlich. Das Mitternachtslied kann als das Vermächtnis Zarathustras aufgefasst werden, das er den fiktiven Gefährten ebenso übergibt wie den realen Lesern von Also sprach Zarathustra. Nimmt man es genau, taucht dieses Lied, und das unterstreicht seine herausragende Bedeutung, also drei Mal im Zarathustra auf — doch es gibt bei diesen drei Fassungen kleine, aber bedeutsame Unterschiede. Diese werden uns noch zu denken geben.

Nach dieser mitternächtlichen Einlage schlafen die höheren Menschen, erschöpft vom Tanz, in den Tag hinein, sie verstehen nicht, dass sie mit der Sonne aufstehen müssten, dass etwas Neues beginnt. Zarathustra bleibt allein: »›Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du grosser Mittag!‹ Also sprach Zarathustra und verliess seine Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.« (KSA 4, 408) Das ist der letzte Satz von Also sprach Zarathustra. Erst mit dem Ende beginnt alles, der vermeintliche Beginn markierte einen Abstieg. Aber dieser glühende neue Anfang am Ende, den Richard Strauss bei seiner Tondichtung vor Augen gehabt haben mag, ist dadurch kontaminiert, dass er das Ende eines Satyr-Spiels markiert, den Schlusspunkt eines ironisch-komödiantischen Kommentars, bei dem wir nicht wissen, wer damit wem den Boden unter den Füßen hinwegzieht.

Wir wollen nun jeder Zeile dieses Mitternachtsliedes ein Kapitel widmen — das mag überzogen klingen, wir spüren jedoch, dass man eigentlich über jeden einzelnen dieser Verse ein ganzes Buch schreiben könnte. Das Ausloten und assoziative Umspielen dieser Zeilen, die Hingabe an diese, ist nicht nur und nicht in erster Linie eine Auseinandersetzung mit Nietzsche — so fruchtbar eine solche sein kann —, sondern die Versuchung und das Wagnis einer Selbstbegegnung. Ohne philologische Skrupel lassen wir uns ansprechen, ohne philosophischen Respekt fragen wir zurück. Mit einem Wort: Wir überlassen uns der Sogkraft dieser Verse, die gerade in ihrer Schlichtheit raffiniert, in ihrer Redundanz unvergleichlich und in ihrer Zerbrechlichkeit voller Kraft sind. Die Nacht beginnt.

Eins!

Oh Mensch! Gieb Acht!

Friedrich Nietzsches »Mitternachtslied« aus Also sprach Zarathustra beginnt mit einer eindringlichen Anrufung, die ein Rätsel darstellt: Weder wissen wir, wer genau hier spricht, noch zu wem eigentlich gesprochen wird. »Oh Mensch! Gieb Acht!« Nach dem Kapitel »Das andere Tanzlied«, das wie nahezu alle Abschnitte dieses »Buches für Alle und Keinen« mit einem rituellen »Also sprach Zarathustra« beschlossen wird, hebt dieser Gesang an — unmittelbar, ohne Einleitung oder Vorwarnung, ohne epische Szenerie oder Erläuterung. Ist es Zarathustra selbst, der dieses Lied für sich intoniert? Ist es das allegorisierte Leben, das Zarathustra diese Worte als größtes Geheimnis ins Ohr flüstert? Sind es die Schläge der Mitternachtsglocke, die diese Verse mit sich hinaustragen in die Welt? Doch wer hat die Ohren, diese Worte in den Glockenschlägen zu vernehmen? Und auf wessen Ohr treffen diese Schläge und die damit verbundenen Botschaften? »Mensch« ist eine unspezifische Kategorie, ein Einzelner, der unmittelbar angesprochen werden soll, kann damit ebenso gemeint sein wie die Menschheit, ja das Menschsein schlechthin. Bei der Wiederaufnahme des Liedes im vierten Teil des Zarathustra arrangiert Nietzsche eine Szene, die den Schluss zulässt, dass Zarathustra das Mitternachtslied für seine Weggefährten singt und es ihnen erläutert. Seine Anhänger wären dann auch die Adressaten dieses ungeheuren »Oh Mensch«. Aber wir trauen Nietzsche nicht, zumal an der Stelle, an der dieses Lied zum ersten Mal eingeläutet wird, von diesen seltsamen Anhängern noch gar keine Rede sein kann. Halten wir also diese Glockenschläge und alles, was mit ihnen an Wortklang verbunden ist, vorerst einmal noch in Schwebe.

»Oh Mensch!« Ach, allein dieses »Oh«! In der deutschen Sprache können Interjektionen, so klein und knapp sie sein mögen, eine beeindruckende Bedeutungsvielfalt entbinden. Eines der berühmtesten und vielleicht auch schönsten Theaterstücke von Heinrich von Kleist, Amphitryon, endet mit einem legendären »Ach!«.11 Alkmene fehlen alle anderen Worte, nachdem ihr offenbar wurde, welche Betrugsgeschichte mit ihr inszeniert worden war, und sie emotional völlig verwirrt zurückbleibt. Was alles kann in solch einem »Ach« stecken: Verwunderung, Verletzung, Schmerz, Enttäuschung, Verachtung, Staunen, Wut, Freude, Resignation. Und was alles kann sich in einem »Oh« ausdrücken?

Nietzsche selbst hat dieses »Oh« geliebt, es taucht immer wieder in seinen Texten und Briefen auf, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Diese kleine Interjektion umfasst ein verblüffend breites Bedeutungsspektrum, sie kann Ausdruck einer Überraschung, einer Verwunderung, einer Anerkennung, aber auch Bekundung einer Ablehnung oder harschen Zurückweisung sein. Zwischen einem »Oh, das finde ich schön!« und einem »Oh, nur das nicht!« liegen Welten. Nietzsche, der Altphilologe, kannte den pejorativen Unterton dieses Vokals auch aus der lateinischen Rhetorik: »O tempora, o mores«. Mit dieser Floskel beklagte Cicero den Verfall der Zeiten und Sitten, dieses »Oh« wird geradezu zur Signatur und Formel des Kulturpessimismus und der Zivilisationskritik. Nietzsche, der sich nach Martin Luther und Johann Wolfgang von Goethe als der dritte und letzte Großmeister der deutschen Sprache sah, hat auch die Bedeutungsnuancen dieses »Oh« bis in ihre feinsten Verästelungen ausgekostet. So hebt der 35. Aphorismus in Jenseits von Gut und Böse mit einem dreifachen »Oh« an, das mit jeder Wiederholung seine Bedeutung verändert: »Oh Voltaire! Oh Humanität! Oh Blödsinn!« (KSA 5, 54)

»Oh Voltaire!« — Das kann noch ein Ausruf der Bewunderung sein, der dem scharfsinnigen und stilsicheren Aufklärer gilt; »Oh Humanität!« — Wer Nietzsche kennt, ahnt, dass sich in diesem Seufzer untergründig ein hämischer Ton bemerkbar macht: Aufklärung und Humanität müssen nicht deckungsgleich sein, es gibt eine Humanität, die sich der radikalen Erkenntnis aus Menschenliebe verweigert und zur Phrase verkommt; »Oh Blödsinn!« — Nun schlägt das Erstaunen endgültig in Verachtung um, und die Humanität ist durch dieses dritte »Oh« als veritable Selbsttäuschung entlarvt. Nietzsche spielt mit dem Stakkato sich zuspitzender und steigernder »Ohs« in diesem Aphorismus auf eine Haltung an, die bereit ist, die Wahrheit dem vermeintlich Guten zu opfern.

Nietzsche verwendete auch ein anredendes »Oh«, und er liebte es ebenfalls. »Oh, ihr armen Schelme in den großen Städten der Weltpolitik« — so beginnt der 177. Aphorismus der Morgenröte (KSA 3, 156), und er lässt dieses »Oh« zwischen Verweis, Erstaunen und gespieltem Mitleid oszillieren. Schließlich kannte der sprachbewusste Philosoph noch das substantivierte »Oh«, das »Oh«, das wie ein Urteil über eine Sache verhängt werden kann. Ebenfalls in Morgenröte findet sich ein Aphorismus, der vorgibt, sich in die Nöte eines christlichen Philosophen wie Blaise Pascal hineinzuversetzen, der alles, was sein Leib an Aktivitäten, Emotionen, Begierden und Ausscheidungen offenbart, in Hinblick auf ein theologisches Programm deuten muss: »Was nur immer von dem Magen, den Eingeweiden, dem Herzschlag, den Nerven, der Galle, dem Samen herkomme — all jene Verstimmungen, Entkräftungen, Überreizungen, die ganze Zufälligkeit der uns so unbekannten Maschine! — Alles das muss so ein Christ wie Pascal als ein moralisches und religiöses Phänomen nehmen, mit der Frage, ob Gott oder Teufel, ob Gut oder Böse, ob Heil oder Verdammnis darin ruhen!« Diese Reflexionen münden in einen herzzerreißenden Seufzer: »Oh über den unglücklichen Interpreten! Wie er sein System winden und quälen muss! Wie er sich selber winden und quälen muss, um Recht zu behalten!« (KSA 3, 80f.) Dieses »Oh« ist das Weh, das sich über den überforderten Denker ergießt, das Erstaunen und Bedauern, das über diesen ausgebreitet wird. Es trifft die Bedürftigkeit eines Menschen, der der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen kann, ebenso wie die Impotenz seiner aufgeblasenen theoretischen Konstruktionen. Dieses »Oh« ist damit zum knappsten Ausdruck einer kritischen Intervention geworden, die auch in anderen Zusammenhängen gut funktioniert: »Oh über diesen Kanzler!« In mancher politischen Debatte wäre damit schon alles gesagt.

Im anhebenden »Oh« des Mitternachtsliedes schwingen diese Konnotationen sehr wohl mit, aber es ist weder bewundernd noch verachtend konzipiert, kein missbilligender Laut, der über den Menschen verhängt würde. Eher tendiert dieses »Oh« zu einer Anrufung, die bei aller Zurückhaltung eine dezidierte Form der Zuwendung signalisiert, die allerdings in mehreren Farben schillern kann. Dieses »Oh Mensch« hat seine literarischen Vorbilder, die Nietzsche wahrscheinlich kannte, etwa das protestantische Kirchenlied »O Mensch, bewein dein Sünde groß«, das auch Johann Sebastian Bach bearbeitete und in seiner Matthäuspassion verwendete. Immerhin hatte Nietzsche den protestantischen Choral in seiner frühen Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik den »ersten dionysischen Lockruf« genannt. (KSA 1, 147) Die christliche Botschaft des Kirchenliedes ist eindeutig: O Mensch, werde deiner Sündhaftigkeit, deiner Endlichkeit, deiner Erlösungsbedürftigkeit gewahr, die den Opfertod Christi notwendig machten. Auch dieser religiöse Kontext darf bei Nietzsches »Oh Mensch« mitgedacht werden, sodass sich in dieser Anrufung, in dieser ersten Silbe, ein Kosmos an Deutungsmöglichkeiten entdecken lässt.

Durchschreitet man diesen Kosmos, eröffnen sich mit den Nuancen dieses »Oh Mensch!« unterschiedliche Lesarten des Mitternachtsliedes. Denn wie der Mensch angerufen, in welcher Tonlage und mit welchen Untertönen er angesprochen wird, entscheidet darüber, ob und wie wir uns selbst durch dieses Gedicht konfrontieren lassen. Alles kann hier gemeint sein. Ein ungläubiges Erstaunen vermag damit ausgedrückt zu werden: Oh Mensch, was stellst du an? Oh Mensch, was bildest du dir ein? Oh Mensch, was glaubst du von dir selbst? Eine verächtliche, pejorative Unterstellung schwingt mitunter mit: Oh ihr Menschen, die ihr gar nicht wert seid, Mensch genannt zu werden! Auch eine nobilitierende, auszeichnende Anrede lässt sich darin verbergen: Oh Mensch, der du keine Pflanze und kein Tier bist! — Oh Mensch: Alles ist denkbar, und welche Deutung man intuitiv beim stillen Lesen, mehr noch durch die Art der Deklamation, der Intonation und der musikalischen Adaption bevorzugt, grundiert die Gestalt dessen, der damit angesprochen und aufgerufen ist. Wer ist dieser Mensch, der mit einem solch facettenreichen »Oh« begrüßt und gleichzeitig radikal auf sich selbst verwiesen und zurückgeworfen wird?

Was ist der Mensch? In dieser Frage laufen nach Immanuel Kant die Grundlinien der Philosophie, der Religion und der Moral zusammen, seit der Renaissance, seit Pico della Mirandolas nie gehaltener Rede über die Würde des Menschen versteht sich der Mensch als prinzipiell offenes Wesen, nicht nur tendenziell frei der Welt, sondern auch frei sich selbst gegenüber. Nietzsche steht, wenn auch kritisch, in dieser Tradition, er treibt sie weiter, spitzt sie zu, entkleidet sie jedoch vom Pathos der Würde. Der Mensch: Das ist, wie Nietzsche sich einmal notierte, »das noch nicht festgestellte Thier«. (KSA 11, 125) Und das bedeutet in erster Linie: Der Mensch ist ein Tier unter anderen Tieren. Im Antichrist resümierte Nietzsche seine Position: »Wir haben umgelernt. Wir sind in allen Stücken bescheidener geworden. Wir leiten den Menschen nicht mehr vom ›Geist‹, von der ›Gottheit‹ ab, wir haben ihn unter die Thiere zurückgestellt.« Wohl gilt uns, so Nietzsche, der Mensch als das stärkste Tier, »weil er das listigste ist«, und als eine Folge davon erscheint die »Geistigkeit« des Menschen. Aber, so Nietzsche weiter, das ist kein Grund für Eitelkeit: Der Mensch ist nämlich »durchaus keine Krone der Schöpfung, jedes Wesen ist, neben ihm, auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit«. Nicht nur das: »Der Mensch ist, relativ genommen, das missrathenste Thier, das krankhafteste, das von seinen Instinkten am gefährlichste[n] abgeirrte — freilich, mit alle dem, auch das interessanteste!« (KSA 6, 180)

Gegen die selbstgefällige Hybris, die den Menschen dazu verleitete, sich als Krone der Schöpfung zu denken, hatte schon der junge Nietzsche in seinem zu Lebzeiten nie veröffentlichten Essay Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn heftig polemisiert. Der Mensch: Das ist die Geschichte von »klugen Thieren«, die an einem bedeutungslosen Punkt des Weltalls »das Erkennen« erfanden: »Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben.« Wie kaum einer vor ihm unterstrich Nietzsche mit diesem Gedanken die Kontingenz und Bedeutungslosigkeit des menschlichen Daseins, die nicht zuletzt dessen gerühmte Geistigkeit traf. In der Natur nimmt sich der menschliche Intellekt »kläglich«, »schattenhaft und flüchtig«, »zwecklos und beliebig« aus, »es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben«. (KSA 1, 875)

Und dennoch: Der Mensch ist das noch nicht festgestellte Tier. Es liegt bei Nietzsche auch ein Akzent auf dem »noch«. Vielleicht ruft das »Oh Mensch!« genau dieses Noch in Erinnerung. Spätere Anthropologien wie die von Max Scheler und Helmuth Plessner haben die Weltoffenheit des Menschen, seine exzentrische Position der Natur gegenüber behauptet. Zwar haben diese Offenheit und Plastizität — pathetisch: seine Freiheit — dem Menschen nach Nietzsche durchaus »seinen Sieg« im Kampf mit den Tieren ermöglicht, zugleich aber erweist sich gerade darin die »schwierige und gefährliche krankhafte Entwicklung des Menschen«. Man muss sich das vor Augen halten: Oh Mensch, vergiss nicht, dass deine Freiheit Symptom einer Krankheit ist! Ein halbes Jahrhundert nach Nietzsche wird der Philosoph Günther Anders konsequent von der »Pathologie der Freiheit« sprechen, die den Menschen charakterisiert.12 Es gibt — und das ist vorerst einmal die Erfahrung eines Mangels — keine Natur und kein unabänderliches Wesen des Menschen. Dem Menschen fehlt ein vorgegebener Weltbezug, er ist, wie Anders schrieb, durch eine fundamentale Weltfremdheit bestimmt. Damit aber ist der Mensch aufgefordert, sich selbst zum Gegenstand nicht nur der Reflexion, sondern der Gestaltung zu machen. Die fälschlicherweise oft Goethe zugeschriebene Maxime aus den Oden des Pindar, die Nietzsche liebte und mit »Werde der, der du bist« übersetzte, wäre eigentlich contre cœur zu verstehen — und Nietzsche hat dies auch in der Fröhlichen Wissenschaft mit großem Pathos formuliert: »Wir aber wollen Die werden, die wir sind, — die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!« (KSA 3, 563)

Dass der Mensch ein disponibles Wesen sei, dass er der ist, der er werden kann, weil er imstande ist, sich selbst zu gestalten und zu überschreiten, deutet sich in diesen Sätzen mit Nachdruck an. Günther Anders wird diesen anthropologischen Befund später in einem prägnanten Satz bündeln: »Künstlichkeit ist die Natur des Menschen und sein Wesen ist Unbeständigkeit.«13 Die Optimierungs- und Enhancementkonzepte der Gegenwart haben diesen Gedanken zur Voraussetzung: Dass der Mensch nichts Gegebenes sei, sondern als Aufgabe begriffen werden muss. In welche Richtung dieses Sich-selbst-Schaffen allerdings gehen soll, ist Gegenstand heftiger philosophischer, technologischer und ideologischer Kontroversen. Ob der Versuch lohnt, den Menschen und seine physischen, psychischen und kognitiven Anlagen zu verbessern und zu optimieren, oder ob es nicht gleich angebracht wäre, die Gattung Mensch aufzugeben und die Evolution durch künstliche Intelligenzen fortsetzen zu lassen, waren Fragen, die zumindest vor der Corona-Pandemie die trans- und posthumanistischen Debatten und Phantasien der jüngsten Vergangenheit dominierten.

Im Gegensatz zu den mitunter naiven technologisch inspirierten Konzepten der Biotechnologen und Softwaredesigner hat Nietzsche die Dimensionen und Konsequenzen einer fundamentalen Fraglichkeit des Menschen um einiges schärfer und radikaler erfasst. Obwohl gewissen biologisch angehauchten Züchtungsphantasien nicht abgeneigt, dachte er diese Selbstschaffung in hohem Maße aus der Perspektive des Künstlers. Die Aufgabe des Menschen wäre, sich ohne Vorbild, gleichsam aus dem Nichts, selbst zu entwerfen, zu gestalten, zu formen. Diese Ästhetisierung des Lebens ist jedoch eine Fluchtbewegung, die es erlaubt, den existentiellen Ekel vor einem Dasein, dessen Nichtigkeit nicht zu überwinden ist, wenigstens ins zeitweilig Erträgliche umzubiegen. Der Mensch ist aufgerufen, auf diese unhintergehbare Endlichkeits- und Nichtigkeitserfahrung achtzugeben. Diese lauert im Hintergrund allen Tuns. Oh Mensch! Gib Acht!

Oh Mensch? Die Fraglichkeit des Menschen grundiert in einer mannigfachen Weise Nietzsches Also sprach Zarathustra. Zugespitzt formuliert: Der Mensch ist das problematische Objekt und der nicht minder problematische Adressat des Zarathustra. Wir erinnern uns: Am Beginn des Buches steigt Zarathustra nach einer Phase der Meditation und Selbstreinigung von seinem Berg herab, er erniedrigt sich im Wortsinn und geht zu den Menschen, um ihnen eine bis heute umstrittene Weisheit mitzugeben: »Ich lehre euch den Übermenschen.« Die Begründung für diese Lehre ist eindeutig: »Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll.« Und dann, wie stets bei solchen Imperativen, die vorwurfsvolle Zusatzfrage: »Was habt ihr gethan, ihn zu überwinden?« (KSA 4, 14) Der Mensch in seiner rezenten Gestalt ist defizitär, ungenügend, etwas, das nicht sein soll. Die Provokation für alle Optimierer von Zarathustra bis zu den Jüngern der Künstlichen Intelligenz liegt im puren Dasein eines Menschen, der besser nicht wäre. Jeder Aufruf zur Überwindung des Menschen muss deshalb einhergehen mit einer fundamentalen Kritik der bislang noch gültigen Lebensformen.

Zarathustra beginnt sanft: »Seht, ich lehre euch den Übermenschen! Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde! Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt Denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.« (KSA 4, 14f.) Mensch sein heißt den Übermenschen wollen. Damit ist an dieser Stelle noch gar keine großartige Selbstübersteigerung gemeint, sondern eher eine Rückbesinnung. Der Erde treu bleiben: Das ist vielleicht kein ökologischer, aber dennoch ein veritabler Materialismus. Übermensch sein heißt stark genug sein, um auf jene überirdischen Hoffnungen verzichten zu können, die die Giftmischer aller Religionen bereithalten: Jenseits, Transzendenz, Paradies, Himmel, Erlösung. Nur nebenbei: Hier trifft sich Nietzsche mit Karl Marx, der in seiner berühmten und berüchtigten Abhandlung aus dem Jahre 1843 die Religion als das »Opium des Volkes« bezeichnet hatte.14 Während bei Marx allerdings die Religion als eine Droge erscheint, die der Mensch selbst produziert, um seinem sozialen Elend etwas Betäubendes entgegenzusetzen, wird bei Nietzsche das Gift den Menschen von jenen Priestern verabreicht, die es selbst durchaus besser wissen. Während Marx in der Religion den Keim eines Protestes gegen das Elend der Welt erblickte, eines Protestes, der sich dann in der Revolution entfalten sollte, lähmt nach Nietzsche dieses Gift der Religion den Menschen und macht ihn unfähig zur Selbstgewinnung. Um diesem Gift zu widerstehen, beschwor Zarathustra die Stärke des Starken, die Kraft desjenigen, der an sich glaubt — nicht den kollektiven Aufstand gegen ein System, das für das Elend dieser Welt verantwortlich gemacht werden kann. Oh Mensch: Das ist nicht das Marx’sche Gattungswesen, das ist auch nicht Sören Kierkegaards verlorener Einzelner. Garantien für die Selbstermächtigung gibt es keine. Der Mensch, so Zarathustra mit einer berühmt gewordenen Formulierung, »ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, — ein Seil über einem Abgrund«. (KSA 4, 16)

Das Bild des Seils ist so eindringlich wie schief. Der Mensch erscheint als »Brücke«, als »Übergang« zwischen den Existenzformen »Thier« und »Übermensch«, darunter lauert ein Abgrund. Der Mensch ist Mensch nur auf Abruf, etwas Vorläufiges, das sich auf einem unsicheren Weg befindet, auf einem »gefährlichen Hinüber«, immer bedroht von einem »gefährlichen Schaudern und Stehenbleiben«. (KSA 4, 16) In diesem Sinne ist der Mensch zum Untergang bestimmt, denn er soll über sich hinaus-, genauer hinübergehen können. Mit anderen Worten: Was jetzt noch Mensch heißt, soll verschwinden.

Nietzsches Zarathustra, der allen religiös motivierten Transzendenzerwartungen eine Absage erteilt, befleißt sich selbst gerne einer ähnlichen Metaphorik. Transzendieren bedeutet das Überschreiten, das Hinübergehen. Bei Nietzsche gelangt man damit nicht mehr in eine religiös imaginierte Sphäre jenseits dieser Welt, sondern bleibt in dieser. Auch die Transzendenz kann sich nur in der Immanenz vollziehen, ein Gedanke, der sich bei Nietzsches Liebling Spinoza findet. Der Mensch soll sich als Bindeglied zwischen dem Tier und etwas Kommendem sehen, das er selbst entwirft und gestaltet. Damit antizipiert Nietzsche im Kern jenen Gedanken, der es in der Gegenwart zu einiger Prominenz gebracht hat, man denke an das populärwissenschaftliche Buch Homo Deus von Yuval Noah Harari.15 Die Menschheit, so die These, befindet sich in der Phase, in der sie die Evolution in die eigenen Hände nehmen kann, in der sie sich selbst als göttlichen Kreator begreifen darf, der sich neu designen oder andere künstliche Entitäten, die den Menschen ablösen werden, schaffen kann. Die Debatte um die weitreichenden Folgen einer Künstlichen Intelligenz, die den Menschen in vielen Belangen überlegen sein wird, ist von diesen nietzscheanischen Gedanken getragen, auch dann, wenn sie sich dessen nicht bewusst sein sollte. Wer wird in dem anhebenden »Oh Mensch« angerufen? Der erste Befund lautet: Der Mensch, der sich als etwas Vorläufiges, das überwunden werden muss, begreift, der Mensch, der einsehen muss, dass er verschwinden wird, der weiß, dass er dazu da ist, damit nach ihm etwas anderes, ihn Überbietendes kommt.

Nietzsches Zarathustra kennt — im Gegensatz zu den technophilen Posthumanisten der Gegenwart — auch das Abgründige dieser Konzeption. Es ist kein linearer Weg der Entwicklung des Menschengeschlechts, der hier gezeichnet wird, keine optimistische Fortschrittsphilosophie, sondern eher eine nahezu verzweifelte Notwendigkeit, die mit einem hohen Risiko einhergeht. Der »Übermensch«, an den das andere Ende dieses Seils geknüpft ist, sollte nicht als heroischer Gigant, ausgestattet mit einem unbändigen Willen zur Macht, wie ihn prominent die russisch-amerikanische Philosophin Ayn Rand nachzeichnete, missverstanden werden. Der Übermensch ist vorab nur derjenige, der dieses Wagnis der Selbstüberschreitung auf sich nehmen will. Diese riskante Anstrengung kann zu einem Übergang in eine gesteigerte Daseinsform werden, die gleichzeitig in einen finalen Untergang führen kann. Bei Nietzsche ist die Zukunft der Menschheit nicht hell, weil die Katastrophe als Möglichkeit immer präsent bleibt. Nicht zuletzt darauf verweist dieses großartige »Oh Mensch!«

Oh Mensch! Die Versuchung liegt nahe, hier einen ermahnenden, drohenden, enttäuschten Anruf zu hören. Zumindest Zarathustra macht die Erfahrung, dass er tauben Ohren predigt. Die Menschen lassen es an Bereitschaft vermissen, über sich hinauszugehen. Sie wollen sich nicht nur als Übergang verstehen und ihren Untergang feiern: »Da stehen sie, da lachen sie: sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für diese Ohren.« (KSA