8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

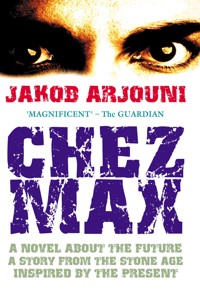

Wir befinden uns im Jahr 2064. Die Welt ist durch einen Zaun geteilt: hier Fortschritt und Demokratie, dort Rückschritt, Diktatur und religiöser Fanatismus. Doch das Wohlstandsreich will verteidigt sein, Prävention ist angesagt wie noch nie. Dies ist die Aufgabe der beiden Ashcroft-Männer Max Schwarzwald und Chen Wu, Partner aber alles andere als Freunde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 195

Ähnliche

Jakob Arjouni

Chez Max

Roman

Die Erstausgabe

erschien 2006 im Diogenes Verlag

Umschlagillustration:

Copyright © BMSoftware/The Learning Company

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2013

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23651 4 (2.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60367 5

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Im Jahr 2064

[7] 1

Ich stand vor meinem Restaurant, dem ›Chez Max, cuisine allemande‹ im elften Pariser Arrondissement, und sah die Straße hinunter zu dem Haus, in dem Leon wohnte. Gegen die sandfarbene Fassade hob sich wie ein riesiger tropischer Käfer ein rotgelb glänzendes BoWaLu ab. So hieß das neueste Eurosecurity-Einsatzmobil. Es konnte fahren, schwimmen und fliegen, daher der Name von Boden, Wasser, Luft. Die Franzosen nannten es Aireauterre, die Engländer TEF von Three Element Fighter und die Italiener irgendwas mit -oso am Ende, ich erinnere mich nicht. Der Rest von Europa benutzte den englischen Namen.

Das BoWaLu war erst seit einem halben Jahr im Gebrauch, und Zeitungen, Fernsehen sowie zuständige Regierungsstellen hörten nicht auf, es in Artikeln, Sendungen und Verlautbarungen als technisches Wunderwerk zu bezeichnen. Für mich, der ich das Innenleben des BoWaLu kannte, war es eine Höllenmaschine. Die Ausrüstung bestand [8] aus mehreren per Voice-Befehl zu bedienenden Maschinengewehren, einem Nebel- und einem Flammenwerfer, fünf Sprengstoffraketen, die auch unter Wasser als Torpedo funktionierten, einem Laserstrahl, der durch alles mögliche, selbst durch Beton, schnitt, einem hochsensiblen Richtmikrophon samt Übersetzungscomputer für alle bekannten Sprachen – auch und gerade für die verbotenen –, Ortungsgeräten für Menschen, Chemie, radioaktive Strahlung, Gase sowie einem Fernseher, einer Trockendusche und einem Sandwich-Automaten; es gab drei Beläge: Parmaschinken, gebratenes Gemüse mit Käse und Känguruh mit Pesto.

Das alles wußte ich so genau, weil die Ashcroft-Mitarbeiter vor zwei Monaten ein BoWaLu-Schulungsprogramm hatten absolvieren müssen. Warum, war keinem von uns wirklich klargeworden. Schließlich berührte unsere Tätigkeit nie die direkte Auseinandersetzung mit kriminellen oder terroristischen Elementen. Doch es hatte eine Weisung vom Eurosecurity-Hauptquartier gegeben, alle Sicherheitsabteilungen müßten mit Handhabung und Funktionen des BoWaLu vertraut gemacht werden.

Nach vier Tagen Schulungsprogramm war ich in der Lage gewesen, das BoWaLu ein paar [9] Kilometer weit zu fahren, mit dem Richtmikrophon ein Gespräch zweier finnischer Kollegen in der Espressolounge über die gut gebaute Schulungsleiterin aufzunehmen und zu übersetzen, die Trainingshalle unabsichtlich mit Nebel zu füllen und ein Sandwich mit Känguruh aus dem Automaten zu ziehen, obwohl ich Parmaschinken gewollt hatte.

»Es geht nicht darum, daß Sie lernen, das BoWaLu perfekt zu beherrschen«, erklärte die Schulungsleiterin. »Dazu ist ein Training von mehreren Wochen nötig. Aber falls Sie sich während eines BoWaLu-Einsatzes Ihrer Kollegen aus den Reality-Abteilungen in Ereignisnähe aufhalten sollten, ist es in Ihrem eigenen Interesse, über die verschiedenen Waffensysteme und deren Wirkungsgrad Bescheid zu wissen. Außerdem sind Sie natürlich verpflichtet, Kollegen in Notfällen zu Hilfe zu kommen: Ist die Besatzung verhindert und haben Sie die Möglichkeit, in den Innenraum des BoWaLu zu gelangen, müssen Sie fähig sein, das BoWaLu aus der Aktionszone zu bewegen.«

Die Schulungsleiterin sprach serbokroatisch mit einer rauhen und, wie ich fand, sehr sexy Stimme, und immer wieder nahm ich den Simultanübersetzerknopf aus dem Ohr, um dem Original zu lauschen. Zwar verstand ich kein Wort [10] Serbokroatisch und verpaßte darum die Hälfte des Vortrags, aber für mich stand sowieso fest, daß ich nie versuchen würde, irgend etwas mit dem BoWaLu anzustellen, geschweige denn, es »aus der Aktionszone zu bewegen«. Was immer das heißen mochte.

Ich war nun mal kein Reality-, sondern ein Ashcroft-Mann, mein Gebiet war die Vorbeugung, nicht die aktuelle Not- oder Gefahrensituation.

Doch in diesem Moment, während ich vor meinem Restaurant stand und die Straße hinuntersah, dachte ich nicht an die hinter der rotgelben Karosserie verborgenen Raketen und Maschinengewehre, sondern fragte mich bestürzt, warum die Polizei keinen normalen Einsatzwagen nahm, um einen potentiellen kleinen Drogenhändler zu verhaften? Was sollten die Nachbarn denken? Als sei Leon ein Schwerverbrecher oder Terrorist. Dabei hatte ich extra um Diskretion gebeten!

Ich merkte, wie mein Gesicht heiß wurde. Das war nicht richtig. Und ich haßte es, wenn etwas nicht richtig war. In diesem Fall trug ich dafür in gewisser Weise Mitverantwortung und haßte darum auch mich selber. Denn obwohl es meine Aufgabe und Pflicht gewesen war, Leon zu verraten, und ich meine Aufgaben und Pflichten als Ashcroft-Mann für sozial notwendig und in den meisten Fällen für ehrenwert hielt, hätte ich mir [11] diesmal gewünscht, von den Konsequenzen meines Verrats so wenig wie möglich mitzukriegen. Schließlich kannte ich Leon seit Jahren, hatte ihn oft und gerne als Gast im ›Chez Max‹ begrüßt, mit ihm viele Abende zu zweit bei einer Flasche Bocksbeutel ausklingen lassen, mich über die Frauen, die Liebe, das Leben unterhalten und war nicht selten knapp davor gewesen, ihn als meinen Freund zu betrachten.

Und nun das! Rückten mit einem BoWaLu an, versetzten das ganze Viertel in Aufruhr, und für die nächsten Wochen würde es auf den Straßen und in den Kneipen nur ein Thema geben: War der stets zu einem Scherz aufgelegte, kultivierte, elegante, gutaussehende und von Frauen umschwärmte Leon etwa ein Mörder? Ein Terrorist? Führendes Mitglied einer Fanatikergruppe? Was sonst konnte der Grund sein, mit einem BoWaLu vorzufahren? Ausgerechnet Leon, ein von der Natur so reich Beschenkter – an ihm war alles echt, kein einziges operiertes Körperteil, nicht mal die Wimpern hatte er sich langziehen lassen –, dessen Leben nur aus Kurzweil und Vergnügen zu bestehen schien? Andererseits: Wovon hat er eigentlich gelebt? Maler sei er, hat er behauptet, und maß man das an der Anzahl modelltauglicher Frauen, die bei ihm ein und aus gegangen waren, [12] konnte da schon was dran sein. Aber haben wir ihn je mit einem Bild gesehen oder wenigstens einer leeren Leinwand unterm Arm…?

Ich wußte, wie es sich mit Leons Malersein verhielt. Leon hatte es mir eines Nachts bei der vierten Flasche Bocksbeutel erzählt. Früher war er tatsächlich Maler gewesen – produzierender Maler, denn als Maler sah er sich immer noch, er konnte seine Bilder nur nicht mehr auf die Leinwand bringen. Ich dachte an meine Zerrissenheit in dieser Nacht. Nie zuvor hatte ich mich Leon so nahe gefühlt, während mir gleichzeitig klargeworden war, daß ich mir sämtliche freundschaftlichen Neigungen verbieten mußte. Denn schon damals deutete einiges darauf hin, daß Leon eines Tages unter das Ashcroft-Gesetz fallen und es dann meine, die Pflicht des fürs Viertel zuständigen Ashcroft-Mannes sein würde, Leons Verhalten vor den Prüfungsausschuß zu bringen.

Ich sah vom BoWaLu zu den Hausfassaden links und rechts. Hinter den Fenstern bewegten sich Vorhänge, Gesichter verschwanden und tauchten wieder auf, Familien standen aneinandergedrückt, Kinder preßten ihre Nasen gegen die Scheiben, ältere Leute hatten sich einen Stuhl an die Fensterbank gezogen, und alle warteten darauf, was mit oder um das BoWaLu herum geschehen würde.

[13] Ich schüttelte den Kopf: Leon hatte einfach Pech gehabt. Oder sein Glück nicht nutzen können, was vielleicht dasselbe war. Und dabei hatte sich zu Beginn, schenkte man seiner Erzählung Glauben, alles so gut angelassen. Schon mit Mitte Zwanzig schloß er die berühmte Kunsthochschule in Warschau ab, ging wegen des Klimas und Lichts nach Sizilien, richtete sich in einem ehemaligen Lagergebäude am Hafen von Palermo ein Atelier ein und begann ein Künstlerleben wie aus einem Kitschfilm: Malen, Spaziergänge am Meer, Weintrinken, Mädchen. Nach einem halben Jahr hatte er etwa dreißig Bilder zusammen, stellte sich in Palermo bei verschiedenen Galerien vor und durfte eine erste kleine Ausstellung ausrichten. Es folgten Neapel und Rom, langsam arbeitete er sich den Stiefel hoch, traf eine reiche Kunsthändlerin, die sich in ihn verliebte und vermittelte, daß seine Arbeiten in einer angesehenen Galerie in Zürich gezeigt wurden. Dabei produzierte er ohne Pause weiter, entwickelte einen zusehends eigenen Stil, galt unter denen, die seine Arbeiten kannten, bald als heißer Tip und wurde im Vodafone-Artmagazine als der »im besten Sinne gestrigste Moderne seiner Generation« bezeichnet: So erfrischend und angstfrei packe er das uralte, eigentlich erledigte Thema Stilleben an und male [14] Birnen und Äpfel auf eine dermaßen natursatte, sinnliche, in Farben schwelgende Art, daß man sich dem nicht entziehen könne. Von den Reaktionen befeuert schickte Leon Fotos seiner Arbeiten an Galerien in Amsterdam, Berlin, Paris, London, ging zu Vernissagen, knüpfte Kontakte, betrank sich jeden Abend mit wichtigen oder unwichtigen Leuten des Kunstbetriebs und malte trotzdem noch jede Woche mindestens ein Bild.

»Ich schlief kaum mehr als zwei, drei Stunden am Tag und nahm alle Aufputschmittel, die ich kriegen konnte – und du weißt: Damals war es noch ziemlich einfach, an synthetisches Kokain zu kommen. Die Arschlöcher haben ja sogar mal ’ne Weile überlegt, das Zeug zu legalisieren. Wohl weil sie ahnten, daß ein Volk auf die Dauer ohne Spaßmittelchen außer dem da…«, Leon machte eine wegwerfende Bewegung zur Bocksbeutelflasche, »…nicht bei Laune zu halten ist.«

Ich lächelte. Leons Sicht der Dinge und seine Art, sich auszudrücken, amüsierten mich. Dabei speicherte ich automatisch, daß mein Nachbar Erfahrungen mit Drogen hatte und die Regierung als Arschlöcher bezeichnete.

»Na, jedenfalls hab ich mich fast umgebracht, hab mich wie ein Wahnsinniger in einen Suff nach dem anderen gestürzt und ein Bild nach dem [15] anderen gemalt – und zwar immer schön die natursatten Birnen, weil dafür war ich ja gelobt worden, und um einen neuen Weg einzuschlagen, fehlte mir alles: Ruhe, Zeit, Nüchternheit und vor allem – der Glaube.«

Leon schaute mich einen Augenblick an, als wolle er sich entschuldigen, dann wandte er den Kopf ab und sah angewidert zu Boden. Ich betrachtete ihn voller Mitgefühl.

»Ich war ein kleiner Haufen Prominentenscheiße und hatte von einem Künstler nur noch die Termine. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam die Einladung zu einer Ausstellung in einer der wichtigsten Londoner Galerien: Junowicz & Kleber. Ich sollte eine Serie für sie malen. Zwanzig Stück. Es war meine große Chance.«

Leon brach ab, schaute einen Augenblick abwesend vor sich hin, bis er nach der Flasche griff und mir und sich so schnell und heftig nachschenkte, daß der Wein über den Tisch spritzte.

»Und so am Ende, daß ich das nicht kapierte, war ich noch nicht. Im Gegenteil: Ich wußte ganz genau, das ist einer der zwei, drei Momente im Leben, in denen die Tür zu einer neuen, besseren, reicheren Welt mal kurz aufgeht, in denen du rennen und springen und alles auf eine Karte setzen mußt. Hauptsache reinkommen – oder raus, wie [16] man will –, koste es, was es wolle. Doch weil ich das so genau wußte, wurde die Chance innerhalb kürzester Zeit zu Blei. Sie hatten mir sechs Monate gegeben, die Serie anzufertigen. Den ersten Monat war ich mehr oder weniger rund um die Uhr blau, und in den wenigen nüchternen Momenten schmiß ich alles weg, was ich im Schnapswahn rumgeschmiert hatte. Dabei wollten Junowicz & Kleber gar nichts Besonderes, auch nur Äpfel und Birnen. Aber ich glaubte nun plötzlich, nicht nur einen neuen Weg einschlagen, sondern etwas ganz Außergewöhnliches liefern, mich am besten gleich völlig neu erfinden zu müssen. Denn was war ich schon? Einer, der im einundzwanzigsten Jahrhundert Obstschalen malt. Und so arrogant ich mich vorher über all die sogenannten Modernen lustig gemacht hatte, die Leuchtgasskulpturisten, Vulkanausbruchdesigner, Urinbrunnenbauer und wen nicht noch alles, so unbedeutend fühlte ich mich auf einmal neben ihnen. Hatten sie nicht wenigstens etwas gewagt? Versucht, neue Ausdrucksformen oder Wahrnehmungsebenen – oder wie der ganze Klugscheißermist heißt – zu finden? Ich dagegen: Ölfarben, Leinwände, Stillleben!«

Leon spuckte die letzten Worte aus, als spräche er über einen verhaßten Feind. Dann griff er nach [17] seinem Glas, nahm einen tiefen Schluck, knallte es zurück auf den Tisch und verharrte vorgebeugt, mit hochgezogenen Schultern, während sich sein Blick im Restaurant verlor.

Eine Weile wagte ich kaum, mich zu bewegen, beobachtete Leons regloses Profil und wartete auf irgendein Zeichen. Bis ich mich schließlich überwand und vorsichtig sagte: »Aber ich zum Beispiel, also… ich habe kein großes Kunstwissen, aber – ich mag Stilleben.«

»Ach ja?« erwiderte Leon gedehnt und auf gelangweilte Art fast herausfordernd, während er mir das Gesicht zuwandte. Unter dem Blick, mit dem er mich dabei bedachte, fühlte ich mich wie ertappt, ohne zu wissen, wobei.

»Ja, wirklich, sogar sehr«, bekräftigte ich und fragte mich, ob Leon vielleicht glaube, ich wolle ihn auf den Arm nehmen. »Guck dich doch um«, ich deutete in die Runde, »das ist mein Restaurant, das hab ich eingerichtet, und was siehst du an den Wänden?«

Leon schaute kurz zu den Bildern links und rechts, Matisse- und Cézanne-Plakate in Wechselrahmen, und betrachtete mich einen Moment lang ungläubig.

»Ja«, sagte er dann, nickte mir zu und lächelte schwach. »Vielen Dank.«

[18] Fast wäre mir »Keine Ursache« rausgerutscht, wie ein Reflex.

»Ich weiß, meine Ansichten sind da nicht besonders…«

»Schon gut«, unterbrach mich Leon. »Tut mir leid.« Und nach einer Pause: »Dabei habe ich immer verkündet, daß es in der Kunst genau darum geht.« Ohne aufzusehen, wies er mit lockerer Geste von den Plakaten zu mir. »Aber wahrscheinlich bin ich auch nur einer von denen, die sich insgeheim danach verzehren, für so was wie den Urinbrunnen durchs Feuilletonkonfetti getragen zu werden.«

Ich wußte nicht, wovon Leon sprach. Wieder betrachtete ich sein Profil, ohne mich zu bewegen. Diesmal allerdings nicht aus Angst, etwas Falsches zu sagen, sondern aus Respekt: Offenbar rang Leon mit ernsten inneren Konflikten.

Nach einer Weile fragte ich: »Wie ging’s denn dann weiter in den sechs Monaten?«

Leon sah auf, als wüßte er nicht genau, wo er war. »Was?«

»Die sechs Monate, die du Zeit hattest für die Junowicz & Kleber-Serie, was hast du gemacht?«

»Ach so.« Leon nahm sein Glas Wein und trank es in einem Zug leer. Während er sich nachschenkte, sagte er: »Nach einem Monat habe ich [19] aufgehört zu saufen, keinen Tropfen mehr, und habe mich…«, er lächelte schmierig, »…neu erfunden. Habe mein Obst gemalt, als sei Obstmalen der hinterletzte Scherz. Hab die Farben übertrieben bis zum Kitsch, die Obstschalen in Müllcontainer gestellt oder in eine Galerieszene, in der die Besucher das Obst aufaßen, und so weiter. Ich hatte nur noch vor Augen, wie ich mit den Leuten von Junowicz & Kleber in ihrem Hinterzimmer hockte, mit Champagner anstieß und brillant daherschwätzte. In Gedanken war ich schon so berühmt, hatte schon so ein anerkanntes Werk, daß es mir ungeheuer schlau vorkam, mein eigenes Zeug zu veralbern.«

Er machte eine Pause, die ich nutzte, um schnell zu sagen: »Also, ich stell mir das mit den Leuten, die das Obst essen, ganz lustig vor.«

»Ja, eben«, pflichtete Leon bei und nickte ein paarmal leicht, ohne daß seine Miene mir Aufschluß darüber gab, wie das »Ja, eben« eigentlich gemeint war. »Aber ist ja auch egal. Nach einem weiteren Monat hab ich’s gemerkt und dann endlich angefangen, richtig zu arbeiten.«

Leon hielt inne und atmete tief ein, als müsse er sich zu etwas überwinden, ehe er fortfuhr: »Und es klappte. Sie wollten zwanzig Bilder, nach drei Wochen hatte ich die ersten zehn fertig, und wenn [20] ich mich nicht irre, waren es die besten Stilleben, die ich je gemalt habe. Wie mit neuen Augen fand ich plötzlich wieder kräftige, lebendige, überraschende Farben, und die Arrangements und Perspektiven gelangen mir so mühelos und selbstverständlich, als gäbe es, um Blumen oder Obst auf die Leinwand zu bringen, keine andere Möglichkeit. Tatsächlich konnten Freunde, die zu mir ins Atelier kamen, nicht aufhören hinzugucken. Als hätte das Obst auf meiner Leinwand mehr Saft und Zauber als das Obst in ihrer Küche. Oder als würde ihnen erst vor meinen Bildern bewußt, was für ungeheure Wunder die Natur oder der liebe Gott oder wie man das nennen will, hervorbringt. Ich hatte das Gefühl, zum Kern vorgestoßen zu sein. Meine Bilder waren die Wahrheit. Sicher, es handelte sich nur um Grünzeug, aber auch der liebe Gott hat nicht mit verzweifelten Menschen oder Paaren im Liebestaumel angefangen, sondern mit Einzellern und Photosynthese, Fischen und Blättern.«

Leon guckte einen Moment, als sähe er seinen Worten wie kleinen Lebewesen hinterher und wäre gespannt, ob sie nach dieser Rede noch aufrecht herumliefen oder nur mehr beschämt davonschlichen. Dann verzog er plötzlich wütend das Gesicht und rief: »Ja, wie der liebe Gott! Nur daß der nach drei Tagen nicht zusammengebrochen ist [21] vor lauter Angst, das Niveau nicht halten zu können. Oder er hat einfach nicht kapiert, wie außergewöhnlich das war, was er da machte. Ich dagegen stand vor meinen zehn Bildern von zwanzig, sah schon die verzückten Gesichter der Galeriebesucher und hörte die Lobreden der Kritiker, bis ich mich auf einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, kaum mehr rühren konnte. Es fing an mit Lähmungen, erst in den Schultern, dann in den Armen, und nach ein paar Tagen kam das Zittern. Bis heute haben die Ärzte nichts herausgefunden. Muskeln, Sehnen, Gehirn – angeblich alles in Ordnung, aber sobald ich einen Pinsel oder Stift in die Hand nehme und vor eine Leinwand trete oder mich auch nur vor einen Block Papier setze…« Er hob den Arm und imitierte ein Zittern. »Kein Scheiß. Genau so, seit über fünfzehn Jahren. Ich kann Briefe mit der Hand schreiben, sogar einen Faden durch die Nadel ziehen, aber wenn ich ans Zeichnen oder Malen nur denke… Ich habe immer noch mein Atelier in Palermo, und manchmal fliege ich für einen Abend hin, setze mich ans Meer, trinke ein paar Gläser, tu so, als sei alles normal, versuche zu entspannen, zu träumen, plaudere mit dem Kellner, den ich seit fünfzehn Jahren kenne, höre den Wellen zu, und wenn ich mich vom Wein und der salzigen Luft wohl [22] und kräftig genug fühle, zahle ich, und der Kellner, der von meiner Arbeitsunfähigkeit nichts weiß, wünscht mir wie früher: »Gutes Gelingen!« Dann gehe ich rüber zur Lagerhalle und nehme mir vor, zwischen den Staffeleien und Leinwänden einfach nur ein bißchen rumzusitzen, den Geruch von Farbe und Terpentin einzuatmen und ein paar Zigaretten zu rauchen. Ich habe eine Putzfrau, die einmal im Monat kommt, darum liegt kein Staub, und es sieht so aus, als hätte ich gestern mein letztes Bild gemalt. Ich setz mich also hin, schau mich um, rauche – alles ist gut. Bis ich plötzlich an eine Blume oder so was denke. Meistens sind es Blumen und dann immer ganz einfache, so was wie Margeriten. Und die Blume wird vor meinen Augen immer deutlicher, und ich weiß ganz genau, wie und wo sie stehen muß und wie der Schatten fällt und wie ich die Farben mische, und dann bremse ich mich schon und sage mir: Nur eine simple Skizze. Keine Farben, kein Hintergrund, auch kein Schatten. Nur eine schnell hingeworfene Blume, wie man sie beim Telefonieren kritzelt. Und als ich gestern irgendwas notierte, konnte ich den Stift doch noch führen…«

Ich sah auf das BoWaLu und seufzte. Es war ein Drama. Was Leon mir an dem Abend erzählt [23] hatte, erschien mir noch immer und ganz besonders in diesem Moment, in dem Leon wahrscheinlich schon Handschellen trug, wie ein vollkommener Beweis für seine Bestimmung zum Künstler. Die Ehrlichkeit in der Beschreibung seiner Qualen und seines Größenwahns, die Verachtung für die eigene Korruptheit und die Intensität, mit der er sich den Dingen widmete. Und natürlich die Bilder. Ich hatte am nächsten Tag im Internet geforscht und war über Umwege schließlich bei einer Galerie in Budapest auf zwei Abbildungen von Leon Chechiks Werken gestoßen. »Äpfel vor blauem Sofa« und »Mandelblütenrausch«. Ich lud sie auf meine intelligente Drei-mal-drei-Meter-BTL-Originalreflex-Wand und war begeistert. Tatsächlich hatte ich in der Natur noch nie solche Mandelblüten gesehen. Aus einem blauen, sonnigen Himmel heraus explodierten sie geradezu in den Raum hinein, das Blütenmeer wirkte wie zum Greifen und hüllte mich in einen hellen, blaßrosa Schein. Automatisch dachte ich an Frühling, Jugend, Verliebtheit und meinte, den süßen Blütenduft in der Nase zu haben. Daß ein Ölgemälde so was auslösen konnte! Und wegen der null Prozent Lichtzugabe der Originalreflex-Wand konnte ich sicher sein, daß die Farben in Budapest mindestens genauso leuchteten. Wie gerne hätte ich Leon am [24] nächsten Tag erzählt, was für einen Eindruck seine Bilder auf mich gemacht hatten. »Äpfel vor blauem Sofa« ließ ich sogar rund um die Uhr auf der Wand, so friedlich und heiter stimmte mich der Anblick der aus dem umgekippten Korb gerollten roten Äpfel, die sich scheinbar wahllos über den Dielenboden und um die Sofafüße herum verteilten. Doch als Leon am Abend mit einer Freundin ins ›Chez Max‹ kam, wie immer herzlich die Kellner begrüßte und einen Witz mit »Teutonenspelunke« und »Knödel« riß, verwarf ich den Gedanken sofort. Denn ich wußte ja, was für ein Schmerz sich hinter der Fassade verbarg und daß jedes noch so große Kompliment Leon nur an fünfzehn Jahre Malunfähigkeit erinnern würde. Und eine fröhliche Fassade, dachte ich, ist immer noch besser als gar nichts Fröhliches.

Das alles hatte mich allerdings nicht daran gehindert, wegen Leons Raucherei ein paar Tage später den Kollegen in Palermo eine Mail zu schicken mit dem leicht maßregelnden Hinweis, daß es bei ihnen, wie ich kürzlich mitgekriegt hätte, offenbar immer noch kein Problem sei, an Zigaretten zu gelangen. Seit über dreißig Jahren existierte nun das totale Verbot, Verkäufern drohte Gefängnis, und seit fünfzehn Jahren machte man sich auch als Konsument strafbar. Trotzdem hörte ich oft, daß [25] an Europas Rändern, auf Sizilien, im Osten Rußlands und in der Türkei, das Rauchen bei Teilen der Bevölkerung nach wie vor zum Alltag gehörte. Nun war Sizilien, was die Durchsetzung europaweiter Regelungen und Gesetze betraf, sowieso und schon historisch ein Problemfall, und ich rechnete nicht damit, daß meine Mail irgendwas bewirken würde. Doch die Kollegen sollten zumindest wissen, daß ihr laxes Vorgehen gegen Zigarettenschmuggler im Rest Europas nicht unbemerkt blieb. Nur am Rande und damit es nicht so aussah, als hätte ich mir die Sache aus den Fingern gesogen, um mich wichtig zu machen, erwähnte ich Leons Namen. Um so erstaunter war ich, als ich zwei Wochen später aus Palermo Antwort erhielt und über den Plan einer Schmugglerbande informiert wurde, in Paris, Brüssel und Amsterdam eine Art Ladenkette für sämtliche verbotenen Drogen von Zigaretten bis Heroin aufzuziehen. Doch damit nicht genug: Der von mir erwähnte Maler Leon Chechik sei mit einem der Bandenchefs seit etwa einem Jahr gut bekannt.

Es war nicht der erste Versuch, Drogen im großen und sozusagen – nahm man das Wort Ladenkette – verläßlichen Stil zu vertreiben, und es würde sicher nicht der letzte sein, obwohl so was im Nordwesten Europas schon seit vielen Jahren [26] keinen Erfolg mehr gehabt hatte. Zum einen, weil das Netz der Ashcroft-Mitarbeiter hier sehr viel dichter war als im Süden und Osten, zum anderen lag es wohl, jedenfalls nach meiner und vieler meiner Pariser Kollegen Ansicht, an Mentalitätsunterschieden.

Zunächst führte die Information aus Palermo bei mir allerdings nur zu einer erhöhten Wachsamkeit bezüglich Drogengeschäften. Denn was Leon betraf, so redete ich mir nach einem ersten kleinen Schock wegen seiner Bekanntschaft mit dem Bandenchef ein, mußte er seine Zigaretten natürlich irgendwoher haben, und ob so oder von einer Alten, die damit ihre Rente aufbesserte, war am Ende auch egal.

Doch schon in der Woche darauf beobachtete ich im ›Chez Max‹ Leon bei einem auffallend diskret geführten Gespräch mit einem Fremden. Obwohl ich es gerne übersehen oder als unverdächtig abgetan hätte, schrillten bei mir die Alarmglocken. Fast widerwillig und mit mulmigem Gefühl im Magen übernahm ich von einem der Kellner die Bedienung, schob mir im Waschraum den hautfarbenen, extra für mein Innenohr angefertigten, nur bei grellem Licht und aus fast unmöglichem Blickwinkel zu erkennenden Simultanübersetzerknopf ins Ohr und machte mich an die Ashcroft-Arbeit.

[27] Schon während ich mich ihrem Tisch näherte und ein paar Sätze aufschnappte, bestätigte sich meine Ahnung, daß irgendwas faul sein mußte. Der Fremde sprach schlechtes Italienisch mit starkem Akzent.

Mein Knopf übersetzte: »Galerie müssen klein und bescheiden und die Kunst unauffällig – nichts Modisches.«