8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

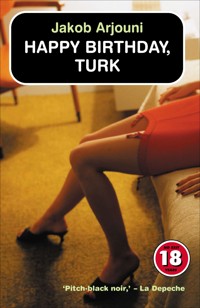

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Kayankaya

- Sprache: Deutsch

Ein Türke wird in einem Bordell ermordet. Für die Polizei offenbar kein Grund für genaue Ermittlungen. Da engagiert die Witwe den Privatdetektiv Kemal Kayankaya, und der wirbelt Staub auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Jakob Arjouni

Happy birthday, Türke!

Kayankayas erster Fall

Roman

Die Erstausgabe erschien 1985

im Buntbuch Verlag, Hamburg

Umschlagfoto: Copyright © Tetra Images/Corbis/Dukas

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2014

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 21544 1 (33. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60005 6

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Erster Tag

1

Es summte unerträglich. Immer wieder schlug meine Hand zu, doch sie zielte schlecht. Ohr, Nase, Mund – unerbittlich griff sie alles an. Ich drehte mich weg, drehte mich wieder zurück. Keine Chance. Mörderisch.

Endlich schlug ich die Augen auf und ortete die verdammte Fliege. Dick und schwarz saß sie auf der weißen Bettdecke. Ich zielte anständig und stand auf, um mir die Hand zu waschen. Den Spiegel mied ich. Ich ging in die Küche, setzte Wasser auf und suchte Filtertüten. Das lief noch eine Weile so, bis heißer Kaffee vor mir dampfte. Es war der elfte August neunzehnhundertdreiundachtzig, mein Geburtstag.

Die Sonne stand schon weit oben und blinzelte mir zu. Ich trank Kaffee, spuckte Satz auf die Küchenkacheln und versuchte, mich an den letzten Abend zu erinnern. Ich hatte mir eine Flasche Chivas geleistet, um den folgenden Tag in angemessener Weise einzuleiten. Das war sicher, denn die leere Flasche stand vor mir auf dem Tisch. Irgendwann war ich losgetrottet, um mir Gesellschaft zu suchen. Schließlich hatte ich einen Rentner gefunden. Er wohnt zusammen mit seinem Dackel im Stockwerk über mir. Ab und zu spiele ich ein paar Partien Backgammon mit ihm. Ich war ihm im Hausflur begegnet, als er gerade mit seinem Hund pinkeln gehen wollte.

»’n Abend, Herr Maier-Dietrich. Wie wärs mit ’ner [6] Stunde unter Männern, im Beisein einer Flasche Feuerwasser?«

Er willigte ein, und wir verabredeten uns für später.

»Passen Sie auf, daß niemand aus Versehen auf den Hund tritt«, rief ich ihm hinterher, aber er hatte es wahrscheinlich nicht mehr gehört.

Ich schaute mir ein Dutzend Tote im Fernsehen an und goß das erste Glas Chivas in die Leber. Dann klingelte Maier-Dietrich und hinkte in die Wohnung. Der Russe habe ihm das Bein gemopst, erzählt er mir oft, nicht ohne Witz.

Der Abend war verlaufen wie erwartet. Wir sprachen über Autos, die wir nicht bezahlen, und Frauen, die wir nicht beschlafen konnten. Er sowieso nicht mehr. Später klauten wir dem Gemüsehändler im Erdgeschoß noch zwei Flaschen Mariacron aus dem Keller und waren irgendwann danach bewußtlos in die Betten gefallen.

Ich schlürfte meinen Kaffee und starrte die leere Flasche an. Geburtstag. ›Na ja‹, dachte ich mir, ›wär schon schön, wenn irgend jemand mit Geschenk und Kuchen reinplatzen würde.‹ Mir fiel allerdings niemand ein. Herr Maier-Dietrich konnte aufgrund der letzten Nacht nur schlafen oder tot sein. Im übrigen kann er nicht backen und würde, die gemeinsame Nacht vergessend, mir wahrscheinlich die angebrochene Flasche Mariacron schenken.

Ich holte eine offene Büchse Heringssalat aus dem Kühlschrank und stocherte mißmutig drin herum. Die blaugrau schillernde Haut der Fischstücke glänzte im Sonnenlicht. Eine halbe Flosse lugte zwischen zwei Gurkenstückchen hervor.

Ich schmiß die Büchse in den Abfall, machte eine Flasche Bier auf und zündete mir eine Zigarette an. [7] Irgendwo pfiff ein Wasserkessel, und der Ton schnitt mein Hirn in Scheiben.

Dann klingelte das Telefon. Ich kroch hin und nahm ab.

»Heinzi, bist du es?« kreischte die Muschel. Ich heiße nicht Heinzi, möchte auch nicht so heißen, flötete aber ein fröhliches »Ja«.

»Heinzi, mein Heinzi, ich bin so wahnsinnig glücklich, deine Stimme zu hören. Ich habe gestern den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen, aber du warst nicht zu Hause. Weißt du, was passiert ist?«

Ich wußte es nicht.

»Ich war beim Arzt, du weißt schon, und was glaubst du, hat er gesagt, Heinzi? Heinzi?!«

Noch einmal ermunterte ich sie mit einem erwartungsvollen »Ja«. Es funktionierte.

»Er hat gesagt, ich kriege ein Baby!«

Ich bekam Angst, sie würde mir durchs Telefon an den Hals springen.

»Ein Baby, Heinzi! Verstehst du?! Endlich hat es geklappt, wo wir es schon fast aufgegeben hatten! Heinzi, ich bin ja so glücklich, und siehst du, ich hatte doch recht, man muß es nur wirklich wollen!«

Ich überlegte, wie man diesen Heinzi warnen konnte.

»Heinzi, Liebling, sag doch was! Bitte!«

»Imbißkette McDonald’s, Abteilung Fishburger und Apfeltaschen. Guten Tag.«

»Was? Ach, das bist du gar nicht? Entschuldigen Sie, falsch verbunden.«

Wir legten auf. Meine Ohren sausten noch, während ich, um langsam wach zu werden, unter der Dusche stand. Das Telefon klingelte noch zweimal. Heinzi mußte ihr eine falsche Nummer gegeben haben.

[8] Rasiert und angezogen, schüttete ich den Rest Bier in die Spüle und verließ die Wohnung.

Im Briefkasten lag eine Aufforderung, Schweinekoteletts, Badeanzüge und Zahnpasta zu kaufen, und der Prospekt eines Bestattungsinstituts. Sonst nichts.

Ich kritzelte ein freundliches ›Guten Morgen‹ auf den Prospekt und schob ihn in den Briefkasten von Herrn Maier-Dietrich. Die Haustür flog auf. Herein stolperte der Gemüsehändler, bepackt mit Bananen. Statt eines Grußes murmelte er irgendwas von unnützem Gesocks, um dann schnell in seiner Wohnung zu verschwinden.

Ich zündete mir eine Zigarette an, trat auf den schwitzenden Asphalt hinaus und fand meinen grünen Kadett ein paar Häuser weiter im Halteverbot stehen. Ich hatte doch Post. Sie klebte unter dem Scheibenwischer. Die Hitze lag über der Stadt, und das Autoblech glühte. Nachdem ich mir fast die Finger verbrannt hatte, saß ich im Wagen. Es war eine Luft wie in der Sauna, wenn jemand seine dreckigen Socken liegengelassen hat.

Ich fuhr los und genoß den lauwarmen Fahrtwind. Es war elf Uhr, die Straßen lagen verlassen da; die Menschen vegetierten in ihren Büros vor sich hin oder lagen im Schwimmbad. Nur ein paar Hausfrauen schlichen mit Einkaufstüten über den Bürgersteig. Ich zwängte den Kadett in eine Lücke, zwei Straßen von meinem Büro entfernt.

Es liegt am Rand der Frankfurter Innenstadt, gut beschützt von einigen tausend Amerikanern, die nach dem Krieg dort ihre Wohnkartons hochgezogen haben. Stacheldrahtgerahmt zieht sich der grüne und gelbe Putz kilometerlang durch die Gegend, hin und wieder unterbrochen von schmierigen Hühner-Inns oder Hamburger-Depots.

[9] Gegenüber dem Büro ist eine kleine Bäckerei. Ich ging hinein, um etwas zum Frühstück zu besorgen.

Hinter der Theke stand die dicke Tochter des Chefs, eine stattliche Reklame für den Teig ihres Vaters. Sie trug ein freizügig geschnittenes Kleid, und man sah, wie sich die beigen Riemen ihres Büstenhalters in die rosa Haut drückten. Ich wartete, bis eine ältere Dame Kuchen für mindestens hundert andere ältere Damen ausgesucht hatte und säuselte: »Was haben Sie denn so tortenmäßig anzubieten, Verehrte?« Es war immerhin Geburtstag.

»Sacherdort, Schwarzwälderdort, Rumdort, Brinsrechendedort un Sahnedort«, sabbelte sie munter, beugte sich dann vor zu mir und zischelte: »Die Rumdort hat de Baba versaut.«

Ich entschied mich für zwei Stück Sachertorte, holte noch eine Tüte Kaffee aus dem Regal, zahlte und zwinkerte ihr geheimnisvoll zu; über die Straße ging ich dann zum Haus Nummer dreiundsiebzig.

Mein Büro liegt im dritten Stock eines mittelgroßen, hellbraunen Betonhaufens. Ich schaute auch hier in den Briefkasten, aber wieder nichts. Flur und Treppe rochen nach Desinfektionsmittel. Aus der Zahnarztpraxis im zweiten Stock hörte man leises Wimmern. Ich schmiß den Briefkasten zu, kletterte die Treppe rauf und steckte den Schlüssel ins Loch der Eingangstür.

KEMAL KAYANKAYA

PRIVATERMITTLUNGEN

Privatdetektiv war ich seit drei Jahren. Türke von Geburt.

Mein Vater Tarik Kayankaya und meine Mutter Ülkü Kayankaya stammten beide aus Ankara. Meine Mutter starb neunzehnhundertsiebenundfünfzig bei meiner [10] Geburt, sie war achtundzwanzig Jahre alt gewesen. Mein Vater, Schlosser von Beruf, entschied sich daraufhin ein Jahr später, nach Deutschland zu gehen. Krieg und Diktatur hatten seine Familie umgebracht; die Angehörigen meiner Mutter mochten ihn nicht, aus Gründen, die mir unbekannt blieben, so daß er mich mitnahm, weil er mich nirgendwo unterbringen konnte.

Er ging nach Frankfurt und arbeitete drei Jahre bei der Städtischen Müllabfuhr, bis ihn ein Postauto überfuhr. Ich kam in ein Heim, hatte Glück und wurde nach wenigen Wochen von dem Ehepaar Holzheim adoptiert. Ich erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft. Es gab noch ein zweites adoptiertes Kind, meinen sogenannten Bruder Fritz. Fritz war damals fünf, also ein Jahr älter als ich. Max Holzheim arbeitete als Lehrer für Mathematik und Sport an einer Grundschule, Anneliese Holzheim betreute drei Tage in der Woche einen Kindergarten. Sie adoptierten aus Überzeugung.

Ich wuchs also in einer durch und durch deutschen Umgebung auf und begann erst spät, nach meinen richtigen Eltern zu forschen. Mit siebzehn fuhr ich in die Türkei, doch mehr, als ich durch die Heimakte schon wußte, habe ich über meine Familie nicht herausfinden können.

Ich machte ein durchschnittliches Abitur, fing an zu studieren, hörte wieder auf, verbrachte die Zeit hiermit und damit und bewarb mich vor drei Jahren um eine Lizenz für Privatermittlungen, die ich merkwürdigerweise auch erhielt. Manchmal macht der Job sogar Spaß.

Ich verfrachtete die Torte in den Kühlschrank. Er roch nach vergammeltem Tomatenmark. Dann zog ich den Rolladen hoch, öffnete das Fenster und hielt Ausschau nach reichen, gutaussehenden Klientinnen. Hitze und Licht [11] strömten in mein Büro. Nachdem ich Kaffeewasser aufgesetzt hatte, lehnte ich mich wieder aufs Fensterbrett. Die Straße blieb leer. Nur ein fetter käsiger Cowboy joggte über das Pflaster. ›Herzlichen Glückwunsch‹, dachte ich mir und versuchte, in einen Hausschuh auf dem Balkon unter mir zu spucken. Noch eine Weile starrte ich auf die Schlappen. Dann schrillte der Wasserkessel. Ich goß Kaffee auf, kratzte Spaghetti-Reste von einem Teller, kramte die Torte aus dem Kühlschrank, wechselte den Fliegenfänger, zündete eine Kerze an und setzte mich schließlich an den Schreibtisch. Eine Wespe brummte herein, taumelte in immer enger werdenden Kreisen auf das Backwerk zu. Ich schnappte mir eine Zeitung und stand noch mitten im Kampfgeschehen, als es klingelte.

»Is offen«, brüllte ich und schlug die Wespe zu Matsch.

Die Tür ging langsam auf. Etwas Schwarzes schlich sich herein und musterte mit unruhigem Blick mich und mein Büro.

Ich brummte: »Guten Morgen.«

Das Schwarze war eine kleine Türkin im Trauerflor mit dicken goldenen Ohrringen. Ihre Haare hatte sie zum strengen Zopf geflochten, und unter den Augen hingen Schatten.

Ich schmiß die Zeitung in die Ecke. Dann, etwas freundlicher: »Guten Morgen.« Pause. »Tja, wollen Sie sich nicht setzen?«

Sie blieb stumm. Nur die Augen hetzten durch das Zimmer.

»Ähm…«, ich überlegte, »suchen Sie mich privat oder als Detektiv auf?«

›Oder als Privatdetektiv‹, dachte ich, aber selbst gutwillige Menschen hätte man dazu kitzeln müssen.

[12] Sie murmelte etwas auf türkisch, aber selbst laut und deutlich verstehe ich diese Sprache nicht. Ich erklärte ihr, ich sei zwar ein Landsmann, könne aber Türkisch wegen besonderer Umstände weder sprechen noch verstehen. Sie verzog das Gesicht, flüsterte: »Auf Wiedersehen«, und wollte sich wegschleichen.

»Ach, warten Sie doch mal. Wir werden uns schon verständigen können, irgendwie, meinen Sie nicht? Setzen Sie sich, und dann erzählen Sie mir in Ruhe, weshalb Sie in der Hitze hier hoch gestiegen sind. In Ordnung?«

Die Ohrringe wackelten bedenklich.

»Sehen Sie, ich habe gerade Kaffee gemacht, und ich… tja, wir können Kaffee trinken und Kuchen essen und, na ja, das können wir machen. Nicht wahr?«

Langsam verlor ich die Geduld. Endlich ging der Mund auf und hauchte ein »Gut«.

»Machen Sie sich’s bequem, ich will nur grad ’nen zweiten Teller besorgen.«

Über meinem Büro liegen die Räume eines zweifelhaften Kreditinstituts, dessen Einnahmequelle das Kleingedruckte ist. Der Kassierer des Ladens, ein verschlafener Glatzenträger, kommt manchmal auf einen Schwatz herunter. Meistens mit einer Flasche Kirschlikör unterm Arm.

Während ich überlegte, was die stumme Türkin wollen könnte, lief ich die Treppe rauf und hämmerte gegen die Tür mit der Aufschrift »DURCH UNS WERDEN IHRE WÜNSCHE WIRKLICHKEIT – BÄUMLER UND ZANK KREDITINSTITUT«.

Es grunzte, und ich trat ein. Hinter dem Schreibtisch des Empfangszimmers saß der Kassierer und blätterte gelangweilt in einem Fußballmagazin.

[13] »Na, Mustaffa, was gibt’s?«

»Ich brauch ’n Teller und ’ne Gabel. Läßt sich sowas in dem Laden hier auftreiben?«

»Was gibt’s denn Feines? Kebab?«

»Mhm, kann schon sein.«

»Na ja, will mal sehen, was sich machen läßt.«

Er wuchtete sich aus dem Sessel, schlappte zu einer Tür und verschwand. Es roch süßlich. Ich ging um den Schreibtisch herum und zog die obere Schublade heraus. Eine halbleere Flasche Likör rollte mir entgegen. Während ich sie aufschraubte, um ein bißchen daran zu lutschen, schepperte es laut im Zimmer nebenan. Kurz darauf kam der Kassierer fluchend mit Gabel und Teller zurück.

»Hier haste dein Porzellan, Mustaffa.«

Er sah den Likör und zog die Mundwinkel hoch.

»Kannste dich denn nicht daran gewöhnen, daß de nun in ’nem zivilisierten Land bist, wo man nich in anderer Leute Schubladen rumschnüffelt?«

Ich stellte die Flasche auf den Tisch.

»Mußt ’n ganz schöner Schlappschwanz sein. Hat mir deine Frau neulich geflüstert. Glaub mir, das liegt am Alkohol.«

Er glotzte mich dämlich an.

»Nimms nicht tragisch, ich war auch nicht so toll«, tröstete ich ihn, nahm Teller und Gabel und verließ das Kreditinstitut.

Die kleine Türkin saß in meinem Besucherstuhl und knabberte an einer Zigarette. Sie schrak hoch, als ich reinkam.

»Tut mir leid, hat ein bißchen länger gedauert. Wollen Sie nicht den Mantel ausziehen? Es ist heiß heute.«

[14] Ich verteilte Kuchen und Kaffee und setzte mich ihr gegenüber hinter den Tisch.

»Na, dann wollen wir mal. Ich hoffe, Sie mögen Sachertorte?«

Ihre Ohrringe schlenkerten ein bißchen hin und her, vielleicht sollte es ›ja‹ bedeuten. Wir schlabberten eine Weile still vor uns hin. Dann fing sie endlich an zu erzählen. Ich zündete mir eine Zigarette an, lehnte mich zurück und hörte zu. Sie sprach etwas gebrochenes Deutsch und wiederholte sich manchmal. Es lief auf folgendes hinaus: Ihrem Mann, Ahmed Hamul, hatte man vor ein paar Tagen in der Nähe des Bahnhofs ein Messer in den Rücken gesteckt. Die den Fall bearbeitende Polizei tat – nach Meinung von Ilter Hamul, Ahmeds Frau, die mit mir Torte aß – nicht ihr Möglichstes, um den Mörder ihres Mannes ausfindig zu machen. Sie vermutete, daß ein toter Türke genauere Ermittlungen nicht wert sei.

Ihr Mann hatte ihr vor seinem Tod mit den Worten ›falls mir etwas passieren sollte‹ einen größeren Batzen Geld gegeben – woher, wußte sie nicht –, den sie nun mir überlassen wollte, damit ich mich aufmache, den Mörder zu finden. Sie hatte im Branchen-Telefonbuch unter Detekteien nachgesehen und mit Freude unter den ganzen Müllers einen türkischen Namen entdeckt. Nun war sie hier. Sie aß Torte und schaute mich fragend an.

»Aha«, bemerkte ich und überlegte, was sie unter einem größeren Batzen Geld verstehen könnte.

»Zweihundert Mark am Tag plus Spesen. Aber versprechen kann ich nichts.«

Sie kramte ihr Portemonnaie aus der Handtasche, zog einen Tausendmarkschein an die Luft und schob ihn zu mir rüber. Hell und schön lag der Haufen Nullen im [15] Sonnenlicht. »Den Rest geben Sie mir wieder, wenn Sie den Mörder gefunden haben.«

Für meinen Geschmack etwas zuviel Vertrauen in meine Fähigkeiten.

»Leben Sie alleine?«

»Nein, ich wohne mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester zusammen. Außerdem habe ich drei kleine Kinder.«

»Geben Sie mir Ihre Adresse und versuchen Sie es einzurichten, daß heute nachmittag um drei Uhr alle zu Hause sind.«

»Ich weiß nicht, mein Bruder arbeitet, und…«

»Hhm?«

»Sie wollten nicht, daß ich…«

»Daß Sie zu mir gehen?«

»Hhm, ja. Sie haben gesagt, die Polizei würde den Mörder schon finden. Wir sollten abwarten.«

»Und warum sind Sie trotzdem gekommen?«

»Ich wußte in den letzten Jahren so wenig von Ahmed. Er war oft weg und erzählte nicht viel. Ich hatte die Kinder und alles. Ich muß einfach wissen, was wirklich passiert ist, verstehen Sie?«

»Wie lange waren Sie verheiratet?«

»Zehn Jahre. Ahmed kam neunzehnhunderteinundsiebzig allein nach Deutschland. Seine erste Frau ist in der Türkei bei einem Unfall gestorben. Meine Familie ist schon seit neunzehnhundertfünfundsechzig in Deutschland. Mein Vater lernte Ahmed neunzehnhundertzweiundsiebzig kennen und brachte ihn mit zu uns nach Hause. Ein Jahr später heirateten wir.«

»Wie alt waren Sie und Ihr Mann damals?«

»Ich sechsundzwanzig, Ahmed siebenunddreißig.«

[16] »Wohnt Ihr Vater nicht bei Ihnen zuhause?«

»Nein. Er starb vor drei Jahren, bei einem Autounfall.«

Ich holte ein Stück Papier und schrieb manches von dem auf, was sie mir erzählt hatte.

»Sagen Sie mir bitte noch, wann Ihr Mann ermordet wurde, und wo man ihn fand.«

»Die Polizei meint, es ist letzten Freitagabend passiert.«

»Und wo?«

»In einem Hinterhof… in der Nähe vom Bahnhof.«

Sie senkte den Kopf und starrte aufs schwarze Linoleum.

»Die genaue Adresse wissen Sie nicht?«

»Nein. Ich weiß sie nicht… es war eines dieser Häuser.«

Die Ohrringe zitterten.

Obwohl ihr Mann erst vor kurzem tot in einem Bordell gefunden worden war, hatte sie sich bisher recht gut beherrschen können. Ich bekam Angst, sie würde das gleich nicht mehr so gut schaffen, und stand auf.

»Gut, das wärs dann erstmal. Geben Sie mir noch Ihre Adresse, ich werde um drei Uhr vorbeikommen.«

Sie gab sie mir. Wir verabschiedeten uns, und sie huschte hinaus.

Ich zündete mir eine Zigarette an und spielte eine Weile mit dem Tausendmarkschein, bis ich ihn mit einer Büroklammer unter die Schublade heftete. Die Straße hatte sich belebt. Autohupen und vereinzeltes Rufen drangen durchs Fenster. Mir war schlecht. ›Ausgerechnet beim Bahnhof‹, ging es mir durch den Kopf. Ich trottete zur Tür, ging hinaus und schloß ab.

[17] 2

Es war zwanzig nach eins. Mittagspause.

Ich mischte mich unter die verschwitzten, prallen Bürohemden, die in Dreier- und Vierergruppen aus den Hauseingängen strömten. Sie entschieden sich für ein Restaurant oder packten Brote und Kakaotüten aus, je nach Etage.

Ich kickte eine leere Bierdose an das vor mir her stolzierende Flanellbein.

»Na, hören Sie mal«, polterte der Fettkopf, während er seinen Körper herumschob, »passen Sie gefälligst auf!«

Ich lächelte ihn an.

»Ach so! Nix verstehen, he?«

Er schaute sich zu drei anderen um. Ihre Schweinsbacken verzerrten sich zu einem Grinsen.

»Hier Deutschland! Nix Türkei! Hier kommen Bierdosen in Mülleimer, und… ähm, türkisch Mann zu Müllabfuhr!«

Sie wieherten los. Die Pfannibäuche wabbelten.

Da mir nichts Passendes einfiel, verließ ich den Kreis und ging zu dem nahegelegenen Gartenrestaurant. Ich bestellte Kaffee und Scotch, dachte an Ahmed Hamul und meinen Auftrag. Ich dachte an glückliche Nutten, bonbonlutschende Zuhälter und gutmütige Polizeibeamte.

Vor zwei Jahren hatte ich schon einmal im Bahnhofsviertel zu tun gehabt. Ein Metzger aus Südhessen wollte seine achtzehnjährige Tochter finden. Eine Stunde blieb er in meinem Büro, brüllte und winselte abwechselnd, bis ich das Mädchen verstehen konnte.

Warum er sich ausgerechnet einen türkischen Detektiv ausgesucht hatte, habe ich nie verstanden. Ich suchte die [18] Metzger-Tochter in allen zweifelhaften Absteigen, stöberte rund um den Bahnhof, ließ mir zwei- oder dreimal das Gesicht zermatschen und wurde zuletzt, unter dem Verdacht, mit Rauschgift zu handeln, von der Polizei festgenommen. Nach vierundzwanzig Stunden ließen sie mich gehen. Ich rief den Metzger an, gab den Auftrag zurück und legte mich für eine Woche in mein Bett.

Ich bestellte noch einen Scotch, ohne Kaffee.

Ein betrunkener Affe konnte ihm aus reiner Lust das Eisen in den Rücken gerammt haben. Vielleicht hatte er einer Nutte die Hose geklaut oder mit zu markigen Sprüchen um sich geworfen. Im schlimmsten Fall war Ahmed Hamul einer der Heroin-Türken, die täglich von der Presse durch den Fleischwolf gedreht werden.

Was wußte ich schon? Ich wußte, daß sich ein Haufen Nullen unter meinem Schreibtisch tummelte.

An den Nebentischen stapelten sich Sauerkrautschüsseln, Bratwürste und Schnitzel. Münder zerrten an paniertem Fleisch, schmatzten und würgten, quetschten dazwischen Wörter in die heiße Luft, und Zungen leckten sich Fettreste von den Backen.

Ich mußte aufstoßen, und ein säuerliches Stückchen Sachertorte landete auf meiner Zunge. Als mir richtig schlecht war, zahlte ich und ging.

Die Adresse von Ilter Hamul lag hinter dem Bahnhof. Auch nicht die beste Gegend. Ich ließ meinen Heißluft-Kadett stehen und machte mich zu Fuß auf den Weg.

Das weiße Sonnenlicht brannte auf die Stadt, und der kahle Beton sah noch kahler aus. Die unbewegte Luft stank nach Abgasen, Müll und Hundescheiße. Unter den wenigen Bäumen dämmerten Rentner dem Abend entgegen. Kinder lutschten Eis und tollten über den [19] Bürgersteig. Ich trottete durch die Innenstadt, blieb an mehreren Reisebüros stehen und genoß den Anblick von türkisem Meer, endlosen weißen Stränden, Palmen und glatten braunen Bacardi-Girls. Nur zweitausendvierhundertneunundneunzig Mark die Woche. Ich überlegte, wieviel Ahmed Hamuls noch ins Gras beißen müßten, damit ich sieben Tage Sandburgen bauen, Rum trinken und mir von Nesquick-Damen die Füße waschen lassen könnte.

Die Straßencafés waren überfüllt. Kellner mit roten, nassen Köpfen balancierten ganze Ladungen kalter Getränke durch die Tischreihen.

Ich näherte mich dem Bahnhof. Die Sprüche der Sex-Shops, ›Feuchte Schenkel‹, ›Schweiß blutjunger Nymphomaninnen‹, konnten kaum beeindrucken. Feuchte Schenkel hatte bei dem Wetter jeder.

Ein paar Penner suhlten sich in leeren Cola-Büchsen und abgefressenen Hamburger-Kartons. In ihren Schädeln schwappte der warme Rotwein hin und her.

Hinter dem Bahnhof wurden die Straßen leer und still. Ich suchte, bis ich vor einem bröckelnden Altbau stand. Zwei türkische Kinder donnerten ihren Ball gegen die Hauswand. Ich überlegte, ob sie es schaffen würden, den gesamten Putz bis zum Abend runterzuholen.

Die Klingelknöpfe waren herausgerissen und hatten ein Loch mit Drahtwirrwarr hinterlassen. Ich schob die Tür auf. Im Flur war es düster. Eine Mischung von Kinderpipi und Bratkartoffeln zog mir in die Nase. Aus einer Wohnung blubberte es leise: ich lieb dich nicht – du liebst mich nicht. Die Briefkästen waren fast alle aufgebrochen oder aufgebogen. Wahrscheinlich hatte man die Schlüssel verloren. Ich ging langsam die Treppe hinauf in den dritten Stock. Zumindest ein Mitglied der Familie Ergün [20] erwartete mich. Oben angelangt, öffnete sich sogleich die Tür. Ilter Hamul bat mich in die Wohnung. Sie hatte die Ohrringe gewechselt, trug jetzt kleine Perlen, die sehr viel strenger wirkten, der Situation entsprechend.

Gegen die Wohnung war der Hausflur ein Sonnenbad, und nur vage konnte ich den einen oder anderen Gegenstand ausmachen.

»Mein Bruder ist doch gekommen. Er hat sich für den Nachmittag frei genommen«, flüsterte sie mir zu, während ich gegen einen blödsinnig plazierten Sessel stieß. Wir schlichen durch den langen Flur als wollten wir Marmelade klauen. Das Wohnzimmer befand sich am anderen Ende.

Ilter Hamul packte mich am Ärmel, und gemeinsam betraten wir einen großen Raum. Zwischen einem Haufen bunter Decken, Kissen, Sessel und Sofas hockten die Mitglieder der Familie Ergün.

»Hier ist Herr Kayankaya.«

Es klang wie eine Entschuldigung.

Das Zimmer glich einer Lichtung. Drei große Fenster ließen die Sonne herein. An den Wänden hingen Bilder aus der Heimat. Unter anderen Umständen mußte es gemütlich sein.

»Guten Tag«, versuchte ich freundlich. Einer nickte.