4,49 €

Mehr erfahren.

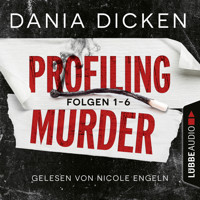

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Am Flughafen in Norwich explodiert eine Autobombe. Profilerin Andrea kommt mit dem Schrecken davon, doch ihre Freunde Sarah und Robert haben nicht so viel Glück. Robert fällt ins Koma, Sarah leidet fortan unter Amnesie. Sie hat die letzten beiden Jahre ihres Lebens vergessen - auch Robert. Andrea versucht gemeinsam mit ihrem Polizeikollegen Christopher herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckt.

Doch dann entgleist die Situation: Christopher verliebt sich in Sarah und Robert wird ermordet. Der Verdacht fällt auf Christopher, der mit Andreas Hilfe nach Schottland flüchtet und versucht, Roberts wahren Mörder zu finden ...

Neuauflage des unter dem Titel "Ewig wartet die Dunkelheit" veröffentlichten Thrillers von be.thrilled (2017)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Dania Dicken

Crystal Death

Profiler- Reihe 5

Psychothriller

Neuauflage 2023

Zuerst erschienen unter dem Titel „Ewig wartet die Dunkelheit“ bei be.thrilled, Köln (2017)

Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind,

sondern von denen, die das Böse zulassen.

Einstein

Prolog

Andrea wagte kaum zu atmen. Ihr Körper war so angespannt, dass ihre Muskeln zitterten. Nur im Augenwinkel konnte sie ihn sehen – Angus MacLachlan, dessen gehetzter Blick ihren Blutdruck weiter in die Höhe trieb. Er saß da wie ein Kaninchen vor der Schlange und lauschte auf die Umgebungsgeräusche. Obwohl das Blut in ihren Ohren rauschte, nahm Andrea ebenfalls gedämpft das Sirenengeheul wahr. Sie wusste nur nicht, ob sie sich darüber freuen sollte.

Das Gewicht der kugelsicheren Weste lastete immer mehr auf ihren Schultern. Der blanke Hohn, wenn man bedachte, dass Angus gleich neben ihr kniete und den Lauf der Waffe tiefer in ihren Hals bohrte. Er hielt sie unter Andreas Kinn gedrückt, den Finger am Abzug. Daran hatte sich nichts geändert.

Unter der Weste klebte ihr das T-Shirt am Leib. Sie war schweißgebadet, glühte förmlich vor Hitze. Hätte sie nicht schon vor Jahren gelernt, mit Panikattacken umzugehen, säße sie nicht mehr so wohlbehalten dort. Doch so konzentrierte sie sich aufs Atmen und darauf, an Gregory zu denken.

Nur war er jetzt nicht hier.

„Angus MacLachlan!“, schallte es durch ein Megafon bis zu ihnen hinein. „Hier spricht Detective Inspector Donnell. Ich will mit Ihnen verhandeln!“

„Verhandeln“, schnaubte Angus. Mit der Waffe drückte er Andreas Kopf weiter nach oben. Ihr Herz raste, als sie in seine Richtung schielte, ihr Atem ging stoßweise.

„Wenn eins dieser Würstchen einen Fuß hier reinsetzt, blase ich dir den Kopf weg.“ Er sagte das ganz ruhig, so als würde er eine Pizza bestellen. Sie erwiderte nichts, schloss nur die Augen und betete, dass sie keinen Fehler machten.

„Die Polizei steckt doch mit denen unter einer Decke, genau wie du.“ Seine Stimme klang rau.

„Nein“, sagte Andrea. Ihre Stimme zitterte stärker, als sie es sich erhofft hatte.

„Aber natürlich. Ihr seid doch überall. Ihr wollt mich nur töten!“

„Nein, Angus.“ Sie atmete tief durch und konzentrierte sich auf die Luft, die in ihre Lunge strömte. „Ich habe doch versucht, es Ihnen zu erklären. Es hört wieder auf. Niemand will Sie töten! Ich am allerwenigsten.“

„Ach nein?“ Er hockte sich vor sie, so dass sie ihn direkt ansehen konnte. Ihre Blicke trafen sich. „Wär ja schade drum.“

„Angus, hören Sie mir zu“, flehte sie. „Bitte nehmen Sie die Waffe weg. Geben Sie sie mir. Wir gehen gemeinsam raus und ...“

„Vergiss es! Du willst mich nur in eine Falle locken!“, fiel er ihr harsch ins Wort.

„Nein, ehrlich nicht! Ich bin auf Ihrer Seite. Ich verurteile doch auch, was sie mit Ihnen gemacht haben!“ Drück ab, wenn du mir nicht glaubst, dachte sie. Beinahe hätte sie es gesagt, aber sie wusste, er hätte es tatsächlich getan. Sie brachte ihn besser nicht auf dumme Ideen.

„Bullshit!”, brüllte er ihr ins Gesicht.

„Ich bin Psychologin, Angus. Lassen Sie mich Ihnen helfen!“

„Mir kann niemand helfen“, sagte er und löste den Druck der Waffe gegen ihren Hals. Dass das kein gutes Zeichen war, begriff Andrea erst, als es ohrenbetäubend laut knallte.

Dienstag, 14. August

„So, da wären wir.“ Andrea schloss die Haustür auf, während Julie neben ihr aufgeregt von einem Bein aufs andere hüpfte. Das machte sie oft, wenn sie gut gelaunt war. Und nach Hause zu kommen, sorgte bei ihr immer für gute Laune.

Sobald die Haustür offen war, schoss sie in den Flur und streifte in Windeseile ihre Schuhe ab – natürlich, ohne vorher die Schleifen zu lösen. Kopfschüttelnd blickte Andrea ihr nach, als sie die Treppe hinauf in ihr Zimmer stürmte. Zwar handelte es sich bei ihrer Tochter nur um ein einziges Kind, aber es klang verdächtig nach einer ganzen Elefantenherde. Grinsend wandte Andrea sich zum Briefkasten und nahm die Post heraus. Erleichtert ließ sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen, legte die Briefe auf die Kommode und zog ebenfalls ihre Schuhe aus.

Das Telefon klingelte. Sie verdrehte die Augen und ging ins Wohnzimmer. Eigentlich hatte sie sich auf einen erholsamen Feierabend gefreut, aber anscheinend hatten Julie und der Rest der Welt etwas dagegen.

„Andrea Thornton speaking“, sagte sie, bevor sie sich den Hörer zwischen Kopf und Schultern einklemmte, um sich in der Küche etwas zu trinken aus dem Kühlschrank zu holen.

„Hey, Süße, hier ist Sarah.“ Ihre beste Freundin klang völlig aufgedreht.

Ein Lächeln stahl sich auf Andreas Lippen. „Hey, schön, dich zu hören!“

„Ich habe gute Neuigkeiten. Robert ist nächste Woche für drei Tage auf einer Fachtagung in Cambridge und da dachte ich, ich könnte mir Urlaub nehmen und mitkommen, um euch zu besuchen! Wir könnten schon am Wochenende da sein. Was denkst du?“, fiel sie mit der Tür ins Haus.

„Das wäre toll! Wir haben uns doch schon ewig nicht gesehen“, sagte Andrea erfreut.

„Das würde euch passen?“

„Ich denke, schon! Ich weiß nur nicht, ob ich frei bekomme“, warf Andrea ein.

„Muss ja nicht. Tagsüber kann ich mich bestimmt beschäftigen. Aber die Gelegenheit wäre doch super!“

„Da hast du Recht. Wo wollt ihr bleiben? Will Robert in Cambridge übernachten?“

„Ihm ist es egal. Er könnte auch mit dem Zug hinfahren, so dass wir bei euch bleiben könnten“, sagte Sarah und fügte noch etwas hinzu. „Nur, wenn euch das recht ist.“

„Sicher! Wie kommt ihr her?“

„Wir würden von Edinburgh nach Norwich fliegen.“

„Aber ihr kommt schon früher?“

„Genau. Oh, das wird super!“ Sarah freute sich wie verrückt und beratschlagte mit Andrea, wie sich der Besuch am besten organisieren ließ. Ihre Vorfreude wirkte sofort ansteckend.

Die verrückte rothaarige Sarah aus Peterborough war Andreas beste Freundin, seit sie an der University of East Anglia gemeinsam Psychologie studiert und im Wohnheim nebeneinander gewohnt hatten. Mit dem Masterabschluss in der Tasche hatte Sarah einen Job beim Jugendamt in Leicester gefunden und kurz darauf Robert kennengelernt, einen Pharmaentwickler Ende dreißig. Als er ein unwiderstehliches Jobangebot aus Glasgow erhalten hatte, waren beide nach Schottland gezogen, wo Sarah nun als Seelsorgerin in einer Beratungsstelle für misshandelte Frauen und Mädchen arbeitete. Die beiden waren sehr glücklich zusammen und arbeiteten bereits eifrig an Familien- und Heiratsplänen, wie Sarah Andrea berichtet hatte.

Sie freute sich darauf, Sarah endlich wiederzusehen. Sarah war Julies Patentante und eine Seele von Mensch. Oft wünschte Andrea sich, sie hätte Sarah öfter sehen können.

„Wir telefonieren Freitag nochmal, ja?“, schlug Sarah vor.

„Ist in Ordnung. Grüß Robert von mir.“

„Und du Greg und die Kleine.“

„Mach ich. Bis dann!“

Gut gelaunt legte Andrea den Hörer beiseite und nahm einen Schluck Saft. Von Julie war nichts zu hören. Wahrscheinlich spielte sie oben mit ihren Puppen.

Der Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es nicht mehr lang dauern würde, bis auch Gregory von der Arbeit kam. Glücklicherweise, denn inzwischen hatte sie wirklich Hunger. Das brachte sie auf die Idee, gleich mit den Essensvorbereitungen zu beginnen.

Zuerst ging sie jedoch in den Flur und griff zu den Briefen, die sie dort auf die Kommode gelegt hatte. Werbung, eine Rechnung, ein Infobrief und einer, den sie nicht gleich zuordnen konnte. Der Brief war mit ungelenker Handschrift an sie adressiert. Die Schrift erkannte sie nicht, doch der Absenderstempel verriet ihr, von wem er stammen musste. Oben in der Ecke stand Rampton Secure Hospital und zudem ein Vermerk: content checked.

Der Brief stammte von Amy Harrow. Die Frau, die sie hatte töten wollen und später beinahe in ihren Armen gestorben wäre, schrieb ihr einen Brief. Das tat sie nicht zum ersten Mal, weshalb Andrea sich fragte, worauf sie es diesmal abgesehen hatte. Wollte sie sie wieder beschimpfen und verhöhnen?

Wenigstens hatte die Gefängnisverwaltung sie damals vorab gewarnt. Diesmal warnte sie niemand. Da stand nur content checked.

Sie legte den Brief auf den Tisch und betrachtete ihn nachdenklich. Sollte sie ihn öffnen? Sie war nicht gerade in der Stimmung für eine Hasstirade von Amy. Aber auf einen solchen Brief hätte die Krankenhausverwaltung wohl kaum content checked gestempelt und ihn dann tatsächlich verschickt.

Ihre Neugier siegte. Sie nahm den Brief wieder in die Hand und öffnete ihn. Amy hatte schlichtes kariertes Papier benutzt. Die Handschrift war dieselbe wie vorn auf dem Umschlag. Der Inhalt allerdings versetzte sie in fassungsloses Staunen.

Liebe Andrea,

heute schreibt dir Amy, nicht Christine wie beim letzten Mal. Aber Christine würde diesmal auch nette Dinge sagen, glaube ich. Weil du da warst. Das kann ich immer noch nicht glauben. Du warst die Einzige, die bemerkt hat, was ich tun wollte. Und obwohl Christine zuvor wollte, dass du stirbst, bist du gekommen und warst bei uns.

Ich schreibe uns, weil der Arzt sagte, ich soll verstehen, dass es zwei Persönlichkeiten in meinem Körper gibt. Dabei weiß ich das. Und ich will nicht uns sagen. Christine ... sie soll verschwinden. Sie wollen eine Therapie mit uns versuchen. Eine Zusammenführung. Aber das will ich nicht. Ich will, dass Christine einfach verschwindet. Sie ist böse. Niemand weiß das besser als du ...

Sie hat immer auf mich aufgepasst. Sie hätte sich auch niemals geritzt. Christine ist so stark, aber sie hasst diese Welt. Sie will alles zerstören. Dich hasst sie nicht mehr, aber deinen Mann immer noch. Es tut mir so leid, was passiert ist, aber ich konnte es nicht verhindern.

Und jetzt sollen sie und ich zusammenfinden. Das will ich nicht! Ich will nicht so böse werden wie sie. Sie soll weg. Ich will gar nicht erst, dass sie überhaupt bleibt. Muss sie bleiben?

Du weißt doch so viel. Ich weiß, ich bin wohl der letzte Mensch, der dich um Hilfe bitten darf. Aber ich tue es trotzdem. Kannst du mir sagen, wie mir geholfen werden kann?

Amy

Andrea las den Brief noch ein zweites Mal. Diesmal war sie sich sicher: Das war kein Trick. Amy schrieb die Wahrheit. Amy war die verletzliche, schwache Persönlichkeit, die sie erst zweimal kennengelernt hatte. Die Persönlichkeit, die sich im Gerichtssaal das Leben hatte nehmen wollen, weil sie die Existenz ihrer anderen, bösen Persönlichkeit Christine nicht mehr ertrug.

Und obwohl der Mensch mit Namen Amy Christine Harrow Andrea und ihren Mann hatte töten wollen, sah Andrea die Dinge plötzlich, wie sie waren. Sie verspürte keinen Hass, sondern verstand, dass es eine Amy gab, die Hilfe brauchte.

Amy Harrow war etwa so alt wie sie und als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Darüber hatte sie eine dissoziative Persönlichkeit entwickelt – in ihr gab es die jüngere, verunsicherte Amy und die ältere, selbstbewusste Christine, die sich im Alltag bewegte und die ihre Mutter dafür hasste, dass sie vom Missbrauch gewusst und nie eingegriffen hatte.

Und dann war etwas passiert, womit niemand je gerechnet hätte: Amy hatte Kontakt zu Jonathan Harold geknüpft, dem Campus Rapist von Norwich und sechsfachen Mörder – dem Mann, der am Ende auch Andrea entführt hatte. Amy hatte ihn als ihren Mentor gesehen, hatte von seinen Taten gewusst und beobachtet, wie er schließlich Caroline Lewis vor Andreas Augen getötet und anschließend sie durch die Hölle hatte gehen lassen.

Das war jetzt über fünf Jahre her. Nicht ganz so lang lag Amys Versuch zurück, Jonathan Harolds Werk zu Ende zu führen und nicht nur sie, sondern auch ihren Mann umzubringen. Sie hatte beides nicht geschafft, aber Verletzungen hatten sie dennoch davongetragen.

Vor zwei Monaten war Amy schließlich schuldig gesprochen und verurteilt worden: Psychiatrie, lebenslänglich. Und hätte sie sich nicht im Gerichtssaal die Pulsadern aufgeschnitten, hätte es wohl lebenslänglich Gefängnis geheißen.

In diesem Moment wusste Andrea, dass sie nach Rampton fahren und mit ihr sprechen würde. Warum, konnte sie selbst nicht genau benennen. Sie schuldete Amy nichts. Aber sie war Psychologin und wusste so viel über die Probleme und Schwierigkeiten, die man mit der menschlichen Psyche erfahren konnte, dass sie nicht untätig bleiben wollte.

Noch war sie nicht ausreichend über das Phänomen der dissoziativen Persönlichkeitsstörung und ihrer Behandlungsmöglichkeiten informiert. Aber das würde sie nachholen. Sie würde mit Amy sprechen. Was für ein Mensch wäre sie denn, wenn sie nicht half, obwohl sie es konnte? Der Umgang mit psychischen Erkrankungen war nun einmal wesentlicher Bestandteil ihres Berufs.

Amy hatte es nicht verdient, dass Andrea sie bestrafte, weil es Christine gab. Darauf konnte sie sich nicht einlassen, dafür wusste sie bereits zu viel darüber. Amy war bestimmt nicht schuld. Ihr Vater und Jonathan Harold hatten ein Monster aus ihr gemacht – ein Monster, das fünf Menschen getötet und Gregory entführt hatte. Wahrscheinlich würde er nicht verstehen, warum Andrea Amy sehen wollte. Das erwartete sie auch gar nicht. Aber seit sie wusste, dass Amy eine Multiple war, sah Andrea sie mit anderen Augen. Faszination und Neugier trieben sie dazu, sie besuchen zu wollen. Sie wollte verstehen. Gefährlich werden konnte Amy ihr nicht mehr.

Andrea steckte den Brief in den Umschlag zurück und ging in die Küche, wo sie sich daran machte, das Fleisch kleinzuschneiden. Nur wenig später fiel die Haustür ins Schloss.

„Na, wo sind meine beiden hübschen Damen?“, fragte Gregory im Flur.

„Daddy!“, kreischte Julie – so laut, dass Andrea es auch unten in der Küche noch deutlich hörte. Obwohl Julies Weg bedeutend weiter war als Andreas, waren sie gleichzeitig bei Gregory. Hastig drängelte Julie sich vor und umarmte ihren Vater glücklich. Über ihren Kopf hinweg gab er Andrea einen Kuss und lächelte.

„Hey, ihr beiden. Alles gut?“

Julie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. „Wir haben heute im Kindergarten gebastelt.“

„Hast du es mitgebracht?“, fragte er.

„Nein. Das hängt noch im Fenster.“

„Ach so. Dann musst du es mir wohl demnächst zeigen!“

„Krieg ich was Süßes?“

„Nicht vor dem Essen“, mahnte er. Sie zog eine Schnute und überlegte, oben wieder spielen zu gehen. Dort verschwand Gregory auch zuerst, um sich umzuziehen, und stand kurz darauf wieder bei Andrea in der Küche. Allerdings hatte er einen Umweg durchs Wohnzimmer gemacht und nach der Post geschaut.

Mit dem Brief aus Rampton in der Hand lehnte er sich an den Türrahmen. „Was ist das?“

„Der ist von Amy“, sagte sie wie selbstverständlich.

„Amy“, wiederholte er wenig erfreut.

„Ja ... Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich will hinfahren, um mit ihr zu sprechen. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Die Ärzte wollen wohl als Therapie eine Integration ihrer Persönlichkeiten versuchen und dagegen sträubt sie sich - was ich durchaus nachvollziehen kann.“

Fragend zog er eine Augenbraue in die Höhe. „Und was will sie jetzt von dir?“

„Sie will wissen, ob man ihr nicht anders helfen kann.“

„Nicht zu fassen, dass sie ausgerechnet dir deshalb schreibt.“

„Es war Amy, nicht Christine. Wahrscheinlich weiß sie sich nicht anders zu helfen.“

„Und du willst das ernsthaft machen?“ Ihm war anzusehen, dass er das nicht wirklich verstand.

„Berufliche Neugier, würde ich mal sagen“, sagte Andrea unpräzise.

„Hm. Okay.“

Okay? Stirnrunzelnd sah sie ihn an, aber seine braunen Augen verrieten nichts Unausgesprochenes.

„Du findest das nicht schlimm?“, fragte sie trotzdem.

„Nein. Das musst du doch selbst wissen. Ich hätte keine Sehnsucht, sie wiederzusehen, aber davon abhalten lässt du dich doch sowieso nicht.“ Er legte den Brief zur Seite und umarmte Andrea grinsend. Als er sie in die Seite pikste, drehte sie sich empört zu ihm um.

„Du bist gemein.“

„Ich ärgere dich nur gern.“

„Männer!“

„Deshalb magst du mich doch.“ Er küsste sie in den Nacken und brachte sie so dazu, die Augen zu schließen. Erst, als er eine Hand unter ihr T-Shirt mogelte, blinzelte sie zur Tür, um sicherzugehen, dass nicht plötzlich Julie auftauchte. Aber die Luft war rein.

Andrea liebte ihn. Dass er es erwiderte, zeigte er ihr immer wieder. Dabei fand sie es nicht selbstverständlich, dass er immer noch bei ihr war. Sie hätte ihn beinahe schon einmal verloren – ein Gedanke, den sie fast nicht ertrug.

Sie versanken in einem tiefen Kuss. Das alles war so vertraut. Andrea fuhr mit der Hand durch seine lockigen braunen Haare und genoss es, ihn an sich zu spüren.

Schließlich löste er sich von ihr. „Gleich verhungere ich!“

„Das wollen wir ja nicht.“ Grinsend wandte Andrea sich wieder dem Essen zu, ohne Zögern unterstützt von Gregory. Zwischendurch war ihr, als hörte sie Julie oben leise summen.

„Und es macht dir wirklich nichts aus?“, fragte sie.

Gregory wusste gleich, dass sie von Amy sprach, und schüttelte den Kopf. „Das ist doch wirklich deine Entscheidung. Und was soll schon passieren? Ich mache mir keine Sorgen und wenn du sagst, du willst zu ihr fahren, hast du sicher deine Gründe dafür.“

„Danke.“ Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange, was ihr ein Zwinkern von ihm einbrachte.

Sie war so froh, dass er keinen Groll mehr gegen ihre Arbeit hegte. Seit ihm klar war, dass er nicht ihre Arbeit hasste, sondern nur wütend war, weil Amy ihm so zugesetzt hatte, hatten sie keinen Grund mehr, sich zu streiten. Sie hätten einen anderen gehabt, aber den Fehltritt, den Andrea sich mit seinem Bruder Jack geleistet hatte, hatte er ihnen längst verziehen. Das fand sie bewundernswert.

„Sarah hat angerufen“, sagte Andrea. „Sie will nächste Woche für drei Tage mit Robert vorbeikommen. Bist du einverstanden?“

Gregory blickte kurz vom Topf auf. „Ist doch schön. Wann kommen die beiden?“

„Am Samstag.“

„Passt doch super.“

Eine Viertelstunde später saßen sie zu dritt am Tisch und ließen es sich schmecken. Wie jeden Abend hörte Gregory sich die Geschichten aus dem Kindergarten an und schaffte es auf unnachahmliche Weise, dabei äußerst interessiert zu wirken. Zu einem großen Teil war das Interesse auch trotz der kindlichen Themen echt, denn er liebte seine Tochter über alles. Deshalb ließ er sich auch die typische Spielrunde zwischen Abendessen und Schlafengehen nicht nehmen. Im Gegenzug war Andrea fürs Baden und Geschichtenerzählen zuständig.

In der Badewanne matschte Julie voller Vergnügen im Schaum herum und hielt erstaunlicherweise still, während Andrea ihr kurz darauf die langen dunklen Locken kämmte und föhnte. Als sie ihre Tochter ins Bett brachte, kam Gregory noch einmal, um ihr einen Gutenachtkuss zu geben, dann erzählte Andrea ihr eine Geschichte. Julie gähnte laut, als sie fertig war, und kuschelte sich zufrieden unter ihre Decke.

„Gute Nacht, mein Liebes.“ Andrea gab ihr einen Kuss. „Träum schön.“

„Gute Nacht, Mami“, erwiderte sie mit einem zufriedenen Lächeln. Andrea verließ das Kinderzimmer und lehnte wie immer die Tür nur an. Julie fand es beruhigend, ihre Stimmen von unten zu hören.

Zufrieden gesellte Andrea sich zu Gregory aufs Sofa. Er hatte es sich gemütlich gemacht, um Nachrichten zu sehen, was Andrea für eine gute Idee hielt. Ansonsten hatten sie für den Abend nichts geplant. Dabei kam ihr, wenn sie darüber nachdachte, eine gute Idee ...

Sie schmiegte sich an ihn, schlang die Arme um ihn und drückte einen Kuss auf seine Wange. Mit einem sanften Lächeln legte er einen Arm um ihre Schultern.

„Ich liebe dich“, sagte Andrea leise.

„Ich weiß“, erwiderte Gregory augenzwinkernd.

Der Nachrichtensprecher berichtete von den neuesten Plänen der Regierung und verlas einige Auslandsmeldungen, bis er auf einen Vermisstenfall zu sprechen kam.

„Der seit zwei Tagen vermisste Philip Townsend wurde heute Morgen von Bauarbeitern auf einer Baustelle in Glasgow tot aufgefunden. Der achtundvierzigjährige Steuerberater war am Sonntag von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, als er nicht von einem Spaziergang zurückgekehrt war. Die Polizei schloss nicht aus, dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen diesem Mord und den Morden an Angela Winter und Harry Gardner besteht, die ebenfalls in Glasgow verschwanden und wenig später ermordet aufgefunden worden waren.“

Das Bild wechselte in eine andere Szenerie. Ein Bauarbeiter mit Helm und Blaumann stand vor der Kamera, im Hintergrund war ein Rohbau zu sehen.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagte der geschockt wirkende Arbeiter. „Es war, als hätte jemand den armen Mann niedergemetzelt. Überall war Blut. In der Nähe standen niedergebrannte Kerzen. Es erinnerte an ein satanistisches Ritual.“

Der Nachrichtensprecher wurde wieder eingeblendet. „Auch Angela Winter und Harry Gardner verschwanden vor fünf und zwei Wochen unter jeweils ungeklärten Umständen. Die Polizei hat bislang keinen Anhaltspunkt auf den Täter oder ein Motiv für die Morde, die unter Anwendung äußerster Brutalität stattfanden. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.“

Gregory warf Andrea einen Seitenblick zu. „Satanistisches Ritual?“

„Auch wenn es immer wieder gern behauptet wird, aber von Menschenopfern habe ich noch nie gehört“, sagte sie. „Klingt eher nach organisiertem Verbrechen oder einer psychischen Störung.“

„Hat Sarah nichts davon gesagt?“

Sie schüttelte den Kopf. „So leicht lässt sie sich nicht Bange machen.“

„Na ja, aber drei brutale Morde in so kurzer Zeit ... was ist mit deinem Team?“

„Hab noch nichts gehört“, erwiderte Andrea achselzuckend. „Vielleicht fährt ja jetzt einer hin.“

„Klingt doch passend.“

Darin stimmte sie zu. Zumindest vom zweiten Mord hatte sie in den überregionalen Nachrichten gehört. Wenn Glasgow jetzt wirklich eine Mordserie erlebte, würde sehr bald jemand aus ihrem Team hinfahren.

Sie wusste aber, dass sie es diesmal nicht war. Schließlich wollte sie Gregorys Geduld nicht völlig überstrapazieren. Ihre Suche nach dem Yorkshire Infant Ripper zwei Monate zuvor hatte ihm schon nicht sehr gefallen … und Julie auch nicht. Sie war doch gerade erst drei.

Nein, diesmal hatte sie lieber ihre Ruhe. Als Profiler zu arbeiten war anstrengender, als sie erwartet hatte. Trotzdem bereute sie nichts.

Als Gregory erneut die Hand unter ihr T-Shirt mogelte, schaute sie auf. „Willst du mir etwas sagen?“

„Ich weiß nicht ... Denkst du, die Kleine schläft schon so fest, dass wir uns ungeniert bestimmten Erwachsenenangelegenheiten widmen könnten?“

Ein Grinsen schlich sich auf ihr Gesicht. Anscheinend war Greg doch Gedankenleser ...

Mittwoch, 15. August

„Von mir aus kannst du das machen“, sagte Christopher. „Wenn du Lust hast, über hundert Meilen zu Amy zu fahren, lass dich nicht aufhalten ...“

„Es ist ja nur morgen. Aber ich möchte das tun, weil ich mir vorstellen kann, wie das ist.“

Fragend zog Christopher eine Augenbraue in die Höhe, so dass Andrea lachte. „Das ist mein Ernst! Du warst ja nicht dabei, als sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Eine größere seelische Not gibt es nicht. Christine mag ich natürlich immer noch nicht, aber es geht hier um Amy. Das ist eine ganz andere Person.“

Er wirkte nicht überzeugt. „Alles in einem Körper? Das kann ich mir nicht vorstellen.“

„Du warst doch dabei, als ich mit ihr in Peterborough gesprochen habe.“

„Ich war aber nur nebenan. Nein, das ist mir zu hoch. Aber ich muss mich ja auch nicht drum kümmern!“

„Eben“, erwiderte Andrea grinsend und ging langsam wieder in ihr Büro herüber. Es war schön, mit einem Freund zusammenzuarbeiten. Und das war Detective Sergeant Christopher McKenzie, seit sie damals gemeinsam nach dem Campus Rapist gesucht hatten. Er war beinahe bei dem Versuch gestorben, ihre Entführung zu verhindern. Inzwischen arbeitete Andrea seit anderthalb Jahren als Polizeipsychologin mit ihm zusammen.

Bevor sie sich an ihren Schreibtisch setzte, streifte sie mit einem Blick die Bücher in ihrem Regal und zog zwei zum Thema Psychotherapie heraus. Mit diesen Büchern setzte sie sich an den Schreibtisch und blätterte nachdenklich darin herum, aber zur Therapie dissoziativer Identitätsstörungen konnte sie nichts finden. Also stellte sie die Bücher wieder weg und griff zu einer Enzyklopädie, in der sie schon einmal Informationen zum Thema gefunden hatte. Möglicherweise fand sie dort auch heraus, wie man multiple Persönlichkeiten behandelte.

Sie überflog das Kapitel zum Thema, so dass ihr die wichtigsten Stichpunkte wieder ins Auge fielen. Ursächlich für die Persönlichkeitsspaltung war in den allermeisten Fällen körperlicher oder sexueller Missbrauch in der frühesten Kindheit. Da Kinder dem nichts entgegenzusetzen hatten, schufen sie sich oft andere Persönlichkeiten, um mit dem erlebten Trauma besser zurechtzukommen. Ganz oft wussten die verschiedenen Persönlichkeiten jedoch gar nichts voneinander. Jede dieser Persönlichkeiten übernahm verschiedene Aufgaben: So verfügten die meisten Betroffenen über einen sogenannten Host, den Gastgeber, der die hauptsächlichen Alltagsaufgaben bestritt und mit der Außenwelt kommunizierte. Die übrigen Persönlichkeiten bezeichnete man als Alters.

Genau wie bei Amy gingen viele andere psychische Störungen mit einer dissoziativen Identitätsstörung einher: Depressionen, Borderline-Symptome, Ängste, Zwänge, Suchtverhalten. Nichtsdestotrotz war diese Störung so umstritten wie kaum eine andere, denn einerseits ließ sie sich schwer von der Schizophrenie abgrenzen und auf der anderen Seite glaubten viele Experten, dass die Störung den Betroffenen von den Therapeuten nur eingeredet wurde.

Andrea hatte dazu keine Meinung gehabt, bis sie selbst erlebt hatte, wie sich ein Switch bei Amy vollzogen hatte, den sie selbst hatte triggern können. Auf ihr Verhalten als Ritzerin angesprochen, war Christine zurückgetreten und hatte Amy auftreten lassen, die für die Selbstverletzungen verantwortlich war. Sie verfügte über einen anderen Tonfall, eine sanftere Stimmlage und eine andere Sprechweise.

Andrea blätterte um. Zur Therapie fand sie keine Hinweise. Allerdings wusste sie jemanden, der ihr ganz bestimmt weiterhelfen konnte. Sie griff zum Telefon und wählte die Nummer ihres Kollegen Dr. Gordon Weaver in London, der ebenfalls im Profiler-Team mitarbeitete und über langjährige Erfahrung als Traumatherapeut verfügte.

„Du bist es“, sagte er, als er das Gespräch entgegengenommen hatte. „Was kann ich für dich tun?“

Andrea schilderte ihm kurz, was es mit Amys Brief auf sich hatte, und sagte: „Ich will hinfahren, um ihr zu sagen, welche Möglichkeiten sie jetzt hat. Allerdings müsste ich die erst mal kennen.“

Er holte tief Luft. „Es gibt wenige Diagnosen, die sich so schwer behandeln lassen wie die dissoziative Identitätsstörung. Das zieht sich über Jahre. Wenn die Diagnose erst mal gesichert ist, wird versucht, den Betroffenen zu stabilisieren. Psychopharmaka sind oft nicht zu vermeiden. Anschließend wird eine Integration der Innenpersonen zu einer Persönlichkeit versucht, gegen die sich die Betroffenen aber oft sperren.“

„So wie Amy.“

„Richtig. In solchen Fällen bleibt es oft dabei, die Betroffenen im Umgang mit der Störung zu schulen, so dass die Innenpersonen in Kontakt treten und der Patient sich im Alltag besser damit bewegen kann.“

„Also bleiben die Innenpersonen“, folgerte Andrea.

„Genau. Ansonsten unterscheidet sich das Vorgehen nicht sehr von dem einer klassischen Traumatherapie. Dabei kommen auch Methoden zum Einsatz wie EMDR.“ Bei der Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Methode griffen psychische und körperliche Prozesse ineinander – ein Verfahren, das Andrea selbst kennengelernt hatte. Gordon hatte es mit ihr ausprobiert, als sie sich ein Jahr nach meiner Entführung eine posttraumatische Belastungsstörung hatte eingestehen müssen. Doch seitdem war sie stabil.

„Ich habe vor Amy noch nie selbst mit Multiplen zu tun gehabt – leider“, sagte er bedauernd.

„Aber weißt du denn, ob es andere Behandlungsmethoden gibt?“

„Keine, die gern angewendet würden. Früher war das Behandlungsziel, die Innenpersonen zu zerstören, um eine stabilere Identität zu gewährleisten. Heute macht man das eigentlich nicht mehr.“

„Warum?“, fragte Andrea neugierig.

„Man erreicht wohl durch die Integration oder den Versuch einer Integration ein stabileres Behandlungsergebnis“, erklärte Gordon.

„Aber von der Zerstörung ist nicht grundsätzlich abzuraten?“

„Nein, das nicht. Warum, willst du ihr das empfehlen?“

„Ich an ihrer Stelle hätte auch nicht gern Anteile einer Mörderpersönlichkeit in mir.“

Gordon lachte. „Da ist was dran. Nun, entscheiden muss letztlich ihr behandelnder Arzt.“

„Auf jeden Fall hast du mir sehr geholfen, Gordon.“

„Kein Problem. Im Moment ist es hier sehr ruhig.“

„Kein Anruf aus Glasgow?“, fragte sie.

„Ach, du meinst diese Morde? Nein, bisher noch nicht. Kann aber nicht mehr lange dauern, wenn du mich fragst“, sagte er amüsiert.

„Habt ihr schon darüber gesprochen?“, fragte sie.

„Ja, sicher. Allerdings wollen wir nur aufgrund der Informationen, die wir aus den Medien haben, keine Spekulationen anstellen.“

„Natürlich. Also dann, ich werde mich mal in Rampton ankündigen. Wünsch mir Glück und vielen Dank nochmal.“

„Gern. Auf Wiederhören, Andrea.“

Sie legte auf und suchte im Internet die Telefonnummer des Rampton Secure Hospital heraus, um sich zu erkundigen, ob sie Amy überhaupt besuchen konnte. Allerdings war niemand über ihren Anruf überrascht. Man hatte bereits vermutet, dass sie kommen wollte und sagte ihr zu, einen Besuch am nächsten Tag zu ermöglichen.

Sollte sie sich nun freuen? Sie hatte keine Lust, Christine zu begegnen. Hoffentlich blieb ihr das erspart. Wenigstens waren die Narben der Wunden verschwunden, die Amy ihr zugefügt hatte.

Nach ihrem Feierabend holte Andrea Julie vom Kindergarten ab und fuhr kurz mit ihr nach Hause, um einen Zettel für Greg dort zu lassen. Danach machten sie sich auf den Weg zum nahen Spielplatz.

„Krieg ich einen Lutscher?“, quengelte Julie, als sie den Kiosk erreichten, der auf ihrem Weg lag. Andrea hatte nichts dagegen, kaufte ihr einen Erdbeerlutscher und musste lächeln, als ihre Tochter leise summend und zufrieden an ihrem Lutscher nuckelte. Sie fragte sich, ob sie glücklich war. Das Leben und das Glück eines dreijährigen Kindes drehte sich noch nicht um viel mehr als die eigene kleine Familie, ein sicheres Zuhause, Süßigkeiten und das Lieblingsspielzeug. Es war aufregend, an Julie zu beobachten, wie sich das menschliche Bewusstsein entwickelte. Man musste erst lernen, zwischen sich und der Umwelt zu differenzieren. Aber sie ging mit unverhohlener Neugier auf diese Umwelt los, erkundete alles, sammelte ihre eigenen Erfahrungen.

Und das war wichtig. Andrea konnte ihr Kind nur solange hüten und beschützen, bis es flügge wurde. Eines Tages würde sie so weit sein, dass sie lieber mit ihren besten Freundinnen über Geheimnisse sprach als mit ihrer Mutter. Sie würde heimlich knutschen, trinken und rauchen, anbaggern und angebaggert werden, sich verlieben, einem Jungen heiße Schwüre ins Ohr flüstern, Liebeskummer haben. Das war unvermeidlich.

Aber Andrea wusste, dass sie Julie ziehen lassen würde. Das musste sie. Es war wichtig, dass ein Kind sich aus dem Schoß der Familie löste und seine eigenen Erfahrungen sammelte. Es würde ihr schwerfallen, keine Frage, aber das hatte sie vorher gewusst.

Gemeinsam betraten sie den Spielplatz, der für diese Zeit seltsam leer war. Außer ihnen war niemand dort. Julie rannte zur Rutsche, erklomm vorsichtig die Leiter und rutschte jauchzend herunter. Andrea musste unten stehen und sie auffangen, damit sie nicht in den Sand plumpste. Nicht, weil sie sich nicht selbst hätte fangen können, aber in Mamis Armen landete man doch am allerliebsten!

Eifrig lief sie wieder nach hinten, kletterte die Leiter hinauf und rutschte wieder herunter. Das konnte sie normalerweise stundenlang und unermüdlich tun, aber plötzlich überlegte sie es sich anders und wollte schaukeln. Andrea half ihr auf den Sitz und stieß sie wiederholt an, so dass sie immer höher kam. Zu sehen, wie sie sich freute und ihr Lachen zu hören, ließ es Andrea warm ums Herz werden. Julies braunen Löckchen flatterten im Wind.

In diesem Moment tat es Andrea leid, dass sie allein war. Gregory und Andrea waren immer noch zu keinem Schluss darüber gekommen, ob sie nun ein zweites Kind wollten oder nicht. Das hieß, Andrea war sich dessen nicht sicher. Greg wollte noch ein Kind, aber er hielt sich darüber geschlossen, denn bei seinen Arbeitsbedingungen wäre die Erziehung eines zweiten Kindes unweigerlich zu Andreas Lasten gegangen. Sie hatte flexiblere Möglichkeiten als er, aber eigentlich wollte sie sich nicht weiter einschränken. Zugegebenermaßen brannte sie nicht gerade auf die monatelange Versorgung eines weiteren Säuglings.

Und Julie hatte noch nicht nach Geschwistern gefragt. Sie war noch nicht so weit.

Plötzlich verschwand die Sonne hinter einer großen, düsteren Wolke. Andrea blickte skeptisch in den Himmel, beschloss aber, sich nicht gleich davon beeindrucken zu lassen. Erst, als sie einen Donner vernahm, entschied sie sich dafür, doch lieber nach Hause zurückzukehren.

„Komm, Julie“, sagte sie und hielt sie auf der Schaukel an. „Lass uns nach Hause gehen.“

„Nein. Ich will nicht!“, protestierte sie.

„Gleich gibt es aber vielleicht ein Gewitter. Wir sollten nach Hause gehen.“

„Nein. Keine Lust.“

Andrea überlegte kurz, dann versuchte sie es anders. „Daddy kommt bestimmt auch gleich.“

„Au ja!“ Diese Aussicht brachte Julies Augen zum Glänzen. Hand in Hand spazierten sie nach Hause, während die große dunkle Wolke immer näher kam und es immer vernehmlicher zu donnern begann. Noch bevor sie zu Hause waren, setzte der Regen ein und erwischte sie damit ganz kalt, denn wegen der angenehmen spätsommerlichen Temperaturen hatten sie keine Jacken dabei. Dass das in England ein kapitaler Fehler war, hatte Andrea immer noch nicht gelernt.

Julie quiekte entsetzt, als die dicken Tropfen sie trafen. Sie beeilten sich, schnell nach Hause zu kommen. Allerdings war bis dahin alles zu spät. Sie waren bereits nass, als sie unter dem kleinen Vordach standen und Andrea nach ihrem Schlüssel kramte. Sie hatte ihn noch nicht gefunden, als die Haustür geöffnet wurde und Gregory sie beide grinsend musterte.

„Nass geworden?“, fragte er spöttisch.

„Du bist ein Ekel“, erwiderte Andrea und streckte ihm die Zunge heraus. Als Julie ihn, obwohl sie tropfnass war, wie jeden Tag umarmte, lachte sie.

Fünf Wochen zuvor

Sie mochte Julia Roberts. Ihr Ex hatte sie dafür verabscheut, aber er war inzwischen auch Geschichte. Sie hatte es viel zu lang mit ihm ausgehalten.

Bei ihr war es nicht gelaufen wie in Pretty Woman. Sie war nicht von der Bordsteinschwalbe zur Gattin eines reichen Mannes aufgestiegen. Nein, sie war von einer lebenslustigen jungen Frau mit Träumen für die Zukunft zu einer enttäuschten, einsamen jungen Frau mit sehr viel weniger Perspektiven und noch weniger Geld geworden. Umstände, die sie gerade im Kino vergessen hatte – im neuen Film mit Julia Roberts. Natürlich. Und ihre Freundin Patricia hatte sie begleitet. Patricia war ein Schatz. Sie war immer für sie da gewesen, hatte sie während der Scheidung bei sich aufgenommen und sie im Arm gehalten, wenn sie geweint hatte.

Angela Winter straffte die Schultern und blickte die Straße hinab bis zum Ende. Es war schon spät und wenn sie zu Hause eintraf, würde sie nur noch ins Bett gehen. Der nächste Tag versprach, anstrengend zu werden.

Aus einer Hinterhofeinfahrt trat ein Schatten auf sie zu, weshalb sie erschrak. Weil der Mann sich gleich vor ihr aufgebaut hatte, blieb sie stehen und wich sogar noch etwas zurück.

„Keine Angst“, sagte der Mann. „Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie mit mir.“

„Wer sind Sie?“, fragte Angela verwirrt. Sie hatte einen schlaksigen, etwas ungepflegt wirkenden jungen Mann vor sich, so viel konnte sie im Halbdunkel erkennen.

„Kommen Sie mit! Es ist gefährlich!“, zischte er ihr zu.

„Gefährlich?“ Sie drehte sich um. Die Straße war menschenleer. „Wovon reden Sie?“

„Sie werden verfolgt, aber das merken Sie natürlich nicht! Nun kommen Sie schon!“

„So ein Unsinn“, erwiderte Angela. „Bitte lassen Sie mich in Ruhe.“

Doch der junge Mann dachte gar nicht daran. Er packte sie am Arm und zerrte sie Richtung Hinterhof.

„Lassen Sie mich los!“, rief Angela und versuchte, sich loszureißen, ihn irgendwie abzuschütteln.

„Seien Sie still!“, erwiderte er.

„Hilfe!“, schrie Angela aus voller Kehle. Damit reizte sie ihn jedoch nur. Er packte sie, warf sie rücklings an eine Wand und zückte ein Messer. Mit einer Hand hielt er sie unterhalb des Halses gepackt und drückte sie fest an die Wand.

„So geht das nicht“, zischte er. „Sie müssen still sein! Sie müssen einfach still sein, verstanden?“ Er fuchtelte mit dem Messer vor ihren Augen herum und Angela nickte ängstlich, doch es war bereits zu spät.

„Machen Sie den Mund auf“, befahl er. Angela schüttelte zitternd den Kopf.

„Machen Sie schon!“, keifte er. Für einen Augenblick ließ er sie los, drückte jedoch mit der anderen Hand das Messer an ihre Kehle und versuchte irgendwie, ihren Mund zu öffnen. Es gelang ihm, als er fester mit dem Messer zudrückte.

Was dann kam, hätte Angela Winter sich zuvor nie träumen lassen. Sie geriet in Panik, als sie spürte, wie der Schmerz aufflammte. Er explodierte in ihrem Mund, versetzte sie in einen Schockzustand. Heißes Blut füllte ihren Mund; quoll aus dem, was Augenblicke zuvor noch ihre Zunge gewesen war. Es war nun nicht mehr als ein amputiertes Stück Fleisch.

Ihr Schrei wurde von ihrem eigenen Blut erstickt. Es lief in ihren Hals, aber auch aus ihrem Mund und tropfte von ihrem Kinn. Dem Unbekannten war es egal. Er hatte sein Ziel erreicht, packte Angela und zerrte sie auf den Hinterhof. Während ihr beinahe schwarz vor Augen wurde, stapfte er entschlossen voran.

Angela wähnte sich in einem schlechten Horrorfilm. Wo sonst kam es vor, dass ein Fremder jemanden einfach angriff und ihm die Zunge herausschnitt? Was wollte dieser Mann? War er verrückt? Der grauenvolle Schmerz lähmte ihre Gedanken.

Willenlos und vor Schmerz wie gelähmt stolperte sie den Mann hinterher. Mehr als ein jämmerliches Wimmern brachte sie nicht zustande. Mit jedem Herzschlag strömte mehr Blut in ihren Mund, ließ den Schmerz anschwellen. Sie kämpfte gegen die nahende Ohnmacht.

Seine Stimme brachte sie in die Wirklichkeit zurück. „Ich wollte dir nur helfen. Helfen, verdammt noch mal! Aber du schreist hier rum und machst sie noch auf uns aufmerksam. So sollte das nicht sein! Aber jetzt schreist du ja nicht mehr.“

Als Angela zu atmen versuchte, gluckste das Blut in ihrem Mund, lief ihr über Gesicht und Hals. Ihr wurde übel. Mit trübem Blick folgte sie dem bewaffneten Mann, der sie nicht loslassen wollte. Aber er kannte keine Eile. In aller Ruhe führte er sie über einen verwilderten Hof, der auf der anderen Seite von einem schiefen Zaun begrenzt wurde. In den Maschendraht war ein Loch geschnitten worden, durch das er Angela lotste. Bei dieser Gelegenheit versuchte sie, sich loszureißen, doch vergeblich.

„Nicht!“, zischte er und hielt ihr noch einmal das Messer vors Gesicht. „Ich helfe dir.“

Keine Hilfe, dachte sie stumm. Sie sah nur noch Sternchen. Ihre Knie wurden weich, aber er ließ sie nicht los. Sie befanden sich auf einer einsamen Straße mit heruntergekommenen Häusern. Selbst wenn sie jemand hörte – würde er sich dafür interessieren?

Das würde nicht gut ausgehen, dachte sie noch, bevor sie das Bewusstsein verlor.

Donnerstag, 16. August

„Willkommen, Mrs. Thornton. Wir haben Sie bereits erwartet.“

Das hatte sie befürchtet. Trotzdem lächelte sie freundlich und gab ihre Sachen ab, bevor sie einem Pfleger einen langen Gang hinab folgte. Von der Atmosphäre her wirkte er wie eine eigenartige Mischung aus Gefängnis und Krankenhaus.

Rampton Hospital war beides. Ein Gebäudekomplex, der von außen freundlich ausgeschildert war, hochherrschaftlich wie ein altes Landgut wirkte und nicht den Anschein erweckte, dass es sich dabei um eine der drei englischen Hochsicherheitskliniken handelte, in denen so einige gefährliche Menschen lebten. Rampton Hospital war jedoch das einzige, in dem auch Frauen untergebracht waren. Frauen wie Amy.

Schließlich waren sie am Ziel. Andrea betrat allein einen kleinen Raum mit breiter Fensterfront, durch die man auf eine weitläufige Rasen- und Gartenanlage blicken konnte. Innerhalb des Raums befanden sich nur ein Tisch und einige Stühle. Alles angeschraubt. In einer Ecke an der Wand hing eine Überwachungskamera.

Andrea blieb am Fenster stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. Das weitläufige Areal, auf welches sie durchs Fenster blicken konnte, war freundlich und einladend gestaltet. Nur die vergitterten Fenster täuschten nicht über die Realität hinweg.

Eine weit über zweistündige Überlandfahrt lag hinter ihr. Sie war früh losgefahren, so dass es jetzt erst Vormittag war und sie genug Zeit hatte, bevor sie am Nachmittag wieder zurückfuhr. Sie mochte lange Autofahrten nicht gerade, aber es gab keine andere Möglichkeit.

Es dauerte eine Weile, bis die Tür wieder geöffnet wurde. Unwillkürlich straffte Andrea die Schultern und atmete tief durch. Im Hintergrund entdeckte sie den Pfleger, der etwas davon murmelte, dass er in der Nähe bleiben würde. Vor ihm betrat mit gesenktem Kopf und gebeugter Haltung Amy Christine Harrow den Raum. Sie trug eine Trainingshose, die an ihrem schmächtigen Körper viel zu weit wirkte, und ein ebenso weites, weißes T-Shirt. Am Handgelenk baumelte ein Plastikarmband, das sie als Patientin auswies. Von diesem Gegenstand aus wanderte Andreas Blick über ihre vernarbten Unterarme und die knochigen Hände.

Die Tür wurde geschlossen. Amy stand einfach nur da, den Kopf immer noch gesenkt, die aschblonden Haare ins Gesicht fallend.

Niemand sagte etwas. Andrea ließ ihr Zeit, auch wenn es unangenehm war, zu warten. Schweigen bereitete den meisten Menschen Unbehagen.

Doch es zahlte sich aus. Schließlich hob Amy den Kopf, ganz langsam, und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie sah Andrea mit einem gehetzten Blick an, der ihre Unsicherheit verriet. Einer ihrer Mundwinkel zuckte; es wirkte wie ein verkapptes Lächeln. Scheu betrachtete sie Andrea von Kopf bis Fuß und wandte den Blick wieder ab.

Obwohl Andrea damit eigentlich gerechnet hatte, war sie überrascht. Vor ihr stand eine junge Frau, vielleicht ein Kind. Ihre Persönlichkeit war möglicherweise immer noch die eines Kindes.

„Du bist tatsächlich gekommen“, sagte sie leise, ohne Andrea anzusehen. Andrea suchte ihren Blick – vergeblich. Sie hatte sich halb von ihr abgewandt.

„Ich gehöre hier zu einer seltenen Art“, fuhr sie fort. Andrea war, als hörte ich ein leises Lachen. „Es gibt nicht viele Frauen, die ein Gericht lebenslang in die Klapse geschickt hat.“

„Aber es ist doch besser als im Gefängnis.“ Andrea wusste nicht, ob es eine Frage oder eine Feststellung war.

Amy hob den Kopf. Ihr Blick wirkte mit einem Mal völlig klar. „Das ist es. Auch wenn ich den Typen hier nicht traue. Den Ärzten. Weiß ich denn, ob die ihre Arbeit besser machen als die letzten?“

„Ganz bestimmt“, sagte Andrea. „Denn jetzt ist bekannt, was mit dir los ist.“

„Schön, dass ihr das alle versteht“, sagte Amy bitter. „Ich verstehe gar nichts.“

„Wollen wir uns setzen?“

Amy schüttelte den Kopf. In ihrem Blick lag eine Traurigkeit, die Andrea beinahe sprachlos machte. „Ich sitze eigentlich die ganze Zeit herum. Wenigstens muss ich hier keine Bilder malen. Noch nicht.“

„Was ist daran verkehrt?“

„Daran ist verkehrt, dass es nichts bringt. Gar nichts. Was soll das bringen? Das Leben ist eben scheiße. Da helfen Bilder nicht viel.“

„Manchen Menschen helfen sie sehr“, wandte Andrea ein.

„Mir nicht.“ Amy lehnte sich mit hochgezogenen Schultern an die Tür. „Unglaublich, dass du wirklich hier bist.“

„Warum? Hättest du nicht geglaubt, dass ich komme, hättest du mir gar nicht erst geschrieben.“

„Wohl wahr.“ Amy seufzte laut. „Was sagt dein Mann dazu?“

„Den wundert nichts mehr.“ Andrea lächelte schief.

„Das glaube ich. Geht es ihm gut? Ich meine ... hat er etwas zurückbehalten?“

„Sein Finger ist steif“, sagte Andrea unbeeindruckt. Wahrscheinlich hatte Amy damit gerechnet, denn schließlich hatte sie ja versucht, ihm den Finger abzuschneiden. „Er kommt damit zurecht.“

„Wieso kommt ihr alle damit zurecht?“, begehrte sie auf. „Warum ich nicht?“

„Dir ist etwas völlig anderes passiert.“

„Weißt du, ich habe so lang genervt, bis man mir Zeitungsartikel besorgt hat, die von dir handeln“, wechselte Amy plötzlich das Thema. „Ich weiß, was du da oben in York getan hast. Das ist der Wahnsinn. Der Junge hat kleine Kinder ausgeweidet. Das ist doch krank.“

„Das ist tatsächlich krank“, sagte Andrea. „Er ist schizophren. Er macht jetzt genau dasselbe durch wie du.“

„Wohl kaum“, widersprach Amy. „Er ist nicht zu zweit.“

Sie sahen einander lang an. Die Traurigkeit in Amys Blick wich, abgelöst durch so etwas wie Hoffnung.

„Wann ist Christine zum ersten Mal aufgetaucht?“, fragte Andrea.

„Das war, nachdem Mum es wusste“, sagte Amy, ohne präziser zu werden. Andrea verstand sie trotzdem, denn sie kannte ihre Geschichte. Nachdem ihr Vater sie bereits eine Weile missbraucht hatte, war plötzlich ihre Mutter darauf aufmerksam geworden – jedoch ohne einzugreifen.

„Eigentlich hätte Mum mir helfen sollen, aber das tat sie nicht. Das hat Christine getan. Christine hat mit Dad ... Sie hat das alles gemacht.“ Amy starrte zu Boden. „Immer. Sie hat mich abgelöst. Sie hat es gern getan, weißt du? Sie hat ihm auch schon mal einen geblasen, ohne dass er drum gebeten hat.“

„Was hast du darüber gedacht?“ Andrea versuchte, sich ihre Emotionen nicht anmerken zu lassen.

„Ich war froh. So musste ich das nicht tun. Aber aufgehört hat es trotzdem nicht ... bis er sich totgesoffen hat. Da dachte ich eigentlich, es würde besser. Wurde es aber nicht. Deshalb das Ritzen. Ich konnte es nicht vergessen. Irgendwo musste der Schmerz doch hin!“, rief sie laut. Ihre Lippen bebten und in ihren Augen glitzerten Tränen.

„Ist da noch jemand anders als Christine?“

Amy schüttelte den Kopf. „Nein. Mir ist nie jemand aufgefallen.“

„Das ist ziemlich selten.“

„Sage ich ja. Ich bin ein seltenes Exemplar.“ Sie grinste kurz.

„Wie kam Christine zu ihrem Namen?“

„Der war einfach da. Mein zweiter Vorname bot sich an. Ich höre ja schon auf Amy ... Sie hat Christine gewählt. Sie fand das so erwachsen. Passend.“

„Also begleitet sie dich schon mehr als dein halbes Leben.“

„Ja, sie tut auch alles. Sie hat die Fäden in der Hand.“

Demnach war sie diejenige, die den Alltag meisterte – der Host.

„Und sie hat sich Jon vorgestellt“, sagte Andrea.

Amy stimmte zu. „Ihm hat sie erklärt, es sei ein Spaß, dass sie den zweiten Vornamen benutzt.“

„Er wusste nicht von euch?“

Kopfschütteln. „Nein. Keine Ahnung, ob er das verstanden hätte.“

Das wusste Andrea auch nicht. Jonathan Harold hätte sich selbst nie als krank gesehen, deshalb hätte er vielleicht gar kein Verständnis für Amys Störung entwickelt.

„Was denkst du über ihn?“, fragte Andrea.

Amy setzte einen nachdenklichen Blick auf. „Christine tat er gut. Ich finde Männer furchtbar ... alle bis auf einen.“

Andrea stutzte. „Wer?“

Amys Blick spießte sie schier auf. „Gregory.“

Nur mit Mühe schaffte Andrea es, sich ihren Unglauben nicht anmerken zu lassen. „Mein Mann?“

„Christine war nicht nett zu ihm. Wirklich nicht. Alles deinetwegen ... aber er hat nie ein schlechtes Wort über dich verloren. Christine wusste das. Das hat sie eingeplant. Sie wusste genau, dass er leidet, wenn du auch ...“ Sie wich Andreas Blick aus. „Das gehörte alles zu ihrem Plan. Und als er nach eurer Tochter gefragt hat ... später habe ich davon erfahren. Ich hätte weinen mögen. Warum hatte ich nicht einen solchen Dad?“

Weil das Leben nicht fair ist, dachte Andrea. „Ich weiß es nicht, Amy.“

„Ich war öfters bei ihm. Ich habe ihn beobachtet, wenn er schlief. Ich wollte Erleichterungen für ihn herausschlagen, aber sie hat mich nicht gelassen. Nie. Nur dieses eine Mal, als ich ihn geritzt habe.“

„Ich weiß.“

„Sie hat nicht verstanden, dass man so jemanden nicht umbringen darf. Sie wollte unbedingt Rache für ihren Jon.“

„Sprecht ihr miteinander?“, fragte Andrea.

„So ähnlich. Manchmal. Aber manchmal weiß ich auch gar nicht, was sie tut. Von den Morden weiß ich nicht viel. Ich träume davon ... aber wo kommt das her? Sie hat mir nicht davon erzählt.“

Aber du hast es gesehen. Mit denselben Augen, dachte Andrea bei sich. Nicht alles musste bei den verschiedenen Innenpersonen sauber getrennt sein. „Da gibt es mehrere Möglichkeiten“, sagte sie.

Amy sah sie eindringlich an. „Bitte hilf mir. Du musst mir sagen, was ich tun kann! Ich kann nicht mehr mit ihr leben. Da ist ein böser Mensch in meinem Körper. Sie muss da weg! Was soll bloß werden? Ich will keine Zusammenführung!“

„Redet ihr miteinander darüber?“, fragte Andrea. Inzwischen wusste sie, dass die Kommunikation der Innenpersonen ein Bestandteil der Stabilisierungsphase der Therapie war.

„Ja, das will der Arzt. Wir haben damit begonnen und deshalb habe ich dir auch geschrieben.“ Plötzlich löste sie sich von der Tür und kam auf Andrea zu. In respektvollem Abstand blieb sie jedoch stehen und hob flehend die Hände. „Bitte, Andrea, du musst das verhindern! Wenn Christine mit mir spricht ... ich schaue in ihre hässliche Seele. Sie hat mir gezeigt, wie sie Becca verstümmelt hat. Seitdem habe ich Alpträume ... Ich will keine Integration! Sie muss weg!“

„Das wolltest du doch schon im Gericht“, sagte Andrea.

„Ja.“ Amy nickte heftig. „Ich würde lieber sterben, als dass Christine ein Teil von mir wird. Und dableiben soll sie auch nicht! Bitte, sag mir, dass sie verschwinden kann ...“

Andrea kräuselte die Lippen und nickte. „Das geht. Heutzutage wird das zwar nur noch ungern ...“

„Wirklich?“ Plötzlich blitzten Amys Augen auf. „Ganz sicher?“

„Ja.“ Wieder nickte Andrea. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie. Versucht wird meistens eine Integration, das hat man dir ja erklärt. Sollte das nicht gehen – und das kommt immer wieder vor – wird eine Kooperation angestrebt. Das heißt, du sollst immer steuern können, wer wann das Sagen hat. Du sollst auch von allem wissen, was geschieht.“

„Ja, das wurde mir auch erklärt. Genauso wie die Möglichkeit, dass Christine nicht mehr aktiv wird. Aber sie soll weg!“, beharrte Amy.

„Das ist auch möglich. Die Zerstörung von Innenpersonen ist möglich, wird aber heute fast nicht mehr angewandt.“

„Die sollen das machen!“ Amy kam noch näher und sah Andrea beschwörend an. „Bitte, sag denen das. Christine muss weg!“

„Aber findest du dich allein zurecht? Bist du nicht noch ein Kind?“

Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Ich bin auch älter geworden.“

„Das ist wichtig, Amy. Wenn du zu jung wärst, könnte man das nicht riskieren.“

„In mir lebt eine gottverdammte Mörderin!“, schrie sie. „Christine ist total krank. Sie ist eine Sadistin! Was das heißt, weißt du doch. Sie ist bei Jon in die Lehre gegangen. Damit kann ich nicht leben. Ich will einfach nur wieder ich selbst sein ...“ Schniefend senkte sie den Kopf.

„Das verstehe ich gut“, sagte Andrea. Ein leises Schluchzen war Amys einzige Antwort.

„Amy“, sagte Andrea leise und streckte eine Hand nach ihr aus. Vorsichtig legte Andrea sie auf Amys Oberarm und brachte sie dazu, sie wieder anzusehen. Tränen rannen über ihre Wangen.

„Ich weiß nicht, ob es dir hilft“, begann Andrea, „aber ich verstehe, was mit dir los ist. Und dir bin ich auch nicht böse, Amy. Ich verstehe das alles.“

„Das ist verrückt ... es war schon verrückt, dass du im Gericht da warst.“

„Aber du hast es selbst gesagt: Das ist meine Arbeit.“

Es kamen immer weitere Tränen. „Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Ich wünschte, ich hätte Christine aufhalten können. Aber sie war damals schon die Ältere und die Stärkere.“

„Amy, es ist nicht deine Schuld“, sagte Andrea.

Amy schlug die Hände vors Gesicht und weinte laut. In diesem Augenblick empfand Andrea großes Mitleid für sie. Sie wollte schon zu ihr gehen und sie in den Arm nehmen, als sie ruckartig die Arme sinken ließ und zu weinen aufhörte. Es war wie abgerissen.

Andrea hielt in ihrer Bewegung inne, weil sie wusste, was geschehen war. Furcht kroch in ihr hoch.

„Hat dieses verdammte Miststück dich weichgekocht, ja?“, schnaubte Amy. Nein, nicht Amy – jetzt war es Christine. Es wirkte surreal, erst ihre getrockneten Tränen und dahinter die wütende Persönlichkeit zu sehen.

„Sie will mich zerstören und du bist auch noch dafür? Welchen Floh hast du ihr ins Ohr gesetzt?“, grollte sie.

Zwischen Andrea und der Tür stand sie. Dass sie switchen würde, hatte Andrea befürchtet. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, herzukommen.

„Nimm das zurück“, schnaubte Christine. „Ich drehe dir den Hals um, wenn du das nicht rückgängig machst! Ich will eine Integration!“

„Das entscheiden die Ärzte“, sagte Andrea gepresst. Als sie immer näher kam, wich Andrea weiter zurück.

In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet. Erleichterung durchflutete sie.

„Das reicht jetzt“, sagte der Pfleger hinter Amy. „Sehen Sie mich an, Miss Harrow.“

Sie warf ihm einen derben Fluch an den Kopf, ohne sich umzudrehen, und kam Andrea immer näher. Ein zweiter Pfleger erschien. Die beiden näherten sich Amy von hinten, einer hielt sie fest. Sofort sträubte sie sich wie wild.

„Verschwindet!“, brüllte sie wütend und zappelte. Mit vereinten Kräften schafften die Pfleger es, sie irgendwie zu fixieren und ihr ein Beruhigungsmittel zu spritzen. Schlagartig sank sie in sich zusammen und hing kraftlos in den Armen des Pflegers.

„Alles in Ordnung?“, fragte der andere Andrea.

„Geht schon“, behauptete sie, obwohl ihr das Herz bis zum Hals schlug. Amy weinte wieder.

„Tut mir leid“, stammelte sie unter Tränen. „Ich wollte nicht, dass Christine kommt ... es tut mir leid. Du musst verhindern, dass ... bitte ...“

Sie bekam keinen zusammenhängenden Satz mehr über die Lippen. Andrea zog die Schultern hoch und beobachtete, wie die Pfleger sie gemeinsam aus dem Raum brachten. Nur langsam löste sie sich aus ihrer Starre und ging hinaus auf den Flur, auf dem ansonsten niemand zu sehen war.

Augenblicke später kehrte einer der Pfleger zurück und nickte ihr zu. „Kann ich etwas für Sie tun? Ist wirklich alles in Ordnung?“

„Ja, keine Sorge“, versicherte Andrea ihm. „Aber ich würde gern mit ihrem behandelnden Arzt sprechen.“

Eine Viertelstunde später saß sie bei Amys Arzt, einem Professor Ende vierzig, und versuchte, ihm zu erklären, dass er bloß keine Integration versuchen sollte. Er sträubte sich, weil er die Zerstörung einer Innenperson für zu konfliktträchtig hielt und glaubte, Amy nach einer Integration besser behandeln zu können. Andrea glaubte jedoch, dass es diese Integration niemals geben würde und hielt ihm vor Augen, dass er unnötigerweise eine gefährliche Mörderin behalten würde.

Schließlich nickte er und sagte zu, über ihren Vorschlag nachzudenken. Andrea verstand, dass er ihr nicht weiter entgegenkommen wollte, denn schließlich ging sie das alles nichts an. Sie war nur ein ungebetener Gast. Im Gegensatz zu ihm war sie keine Psychiaterin, sondern Psychologin und Verhaltensexpertin. Von Therapie hatte sie keine Ahnung.

Wie ferngesteuert kehrte sie zu ihrem Auto zurück, setzte sich auf den Fahrersitz und atmete erst einmal tief durch. Was hatte sie denn erwartet? Eine Versöhnung unter Tränen? Alle lagen sich in den Armen und waren glücklich?

Wohl kaum.

Weil ihr jetzt nicht nach einer langen Autofahrt zumute war und sie noch ein wenig Zeit und Hunger hatte, machte sie einen Umweg über Lincoln, um sich dort etwas zu essen zu suchen. Schon von weitem sah man die Türme von Lincoln Cathedral, die sich neben Lincoln Castle majestätisch auf einem Hügel in den Himmel hob. In der Nähe der Uni fand Andrea einige Restaurants und Takeaways, wo sie sich schließlich ihr Mittagessen besorgte.

Solchermaßen gestärkt, machte sie sich auf die Rückfahrt nach Norwich. Über die A17 und A47 fuhr Andrea ohne Eile nach Hause, in Gedanken immer noch bei Amy. Wenn sie sich überlegte, dass sie mit einer verrückten Mörderin in einem Körper lebte – das war ja unerträglich. Und dass Christine verrückt war, hatte sie ihr erneut bewiesen. Was musste man einem Menschen antun, damit er so wurde?

Dabei gab es dafür keine pauschalen Aussagen. Jonathan Harold, der Andrea achtzehn Stunden lang auf einen Ausflug in die Hölle seiner kranken Fantasien entführt hatte, war nie misshandelt worden. Im Gegenteil, vielleicht war er sogar überbehütet gewesen. Und trotzdem hatte er Studentinnen vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Andrea hatte es mit eigenen Augen bezeugen müssen. Hatte zugesehen, wie ihre Freundin starb.

Ruckartig blickte sie auf und rief sich zur Ordnung.