9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

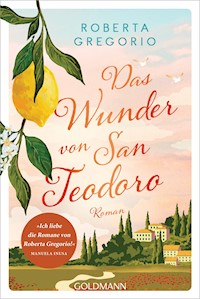

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ich liebe die Romane von Roberta Gregorio! Denn keine beschreibt Italien so authentisch und sensibel wie sie.« Manuela Inusa

Bella Italia – dieser Roman bringt Wärme und Sonnenschein ins Leben!

Bürgermeisterin Mafalda ist verzweifelt. So sehr sie sich auch bemüht: San Teodoro, ihr idyllisches Dörfchen in den kampanischen Hügeln, hat wohl keine Zukunft. Gerade einmal hundert Menschen leben noch hier, und wenn der alte Carmelo stirbt, wird der Ort mangels Einwohnern auch noch den Gemeindestatus verlieren. In ihrer Not bittet Mafalda die Unternehmensberaterin Violetta um Hilfe. Violetta verliebt sich erst in das Dorf, dann in seine traditionellen Pastagerichte und schließlich in Mafaldas Sohn Fernando. Sie ist entschlossen, San Teodoro zu retten – mithilfe einer Senioren-WG und deren Rezepten. Doch womöglich kann nur ein Wunder des heiligen Teodoro alles zum Guten wenden ...

Ein italienisches Dorf trotzt seinem Untergang mit Phantasie, Courage und dem perfekten Pastarezept!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Bürgermeisterin Mafalda ist verzweifelt. Sosehr sie sich auch bemüht: San Teodoro, ihr idyllisches Dörfchen in den kampanischen Hügeln, hat wohl keine Zukunft. Gerade einmal hundert Menschen leben noch hier, und wenn der alte Carmelo stirbt, wird der Ort mangels Einwohnern auch noch den Gemeindestatus verlieren. In ihrer Not bittet Mafalda die Unternehmensberaterin Violetta um Hilfe. Violetta verliebt sich erst in das Dorf, dann in seine traditionellen Pastagerichte und schließlich in Mafaldas Sohn Fernando. Sie ist entschlossen, San Teodoro zu retten – mithilfe einer Senioren-WG und deren Rezepten. Doch womöglich kann nur ein Wunder des heiligen Teodoro alles zum Guten wenden …

Autorin

Roberta Gregorio wurde 1976 im bayerischen Fürstenfeldbruck geboren und lebt heute in Süditalien. Ihre große Leidenschaft für Sprache und Bücher lebt sie als Autorin, Leserin und Übersetzerin aus. Wenn sie einmal eine kurze Pause braucht, geht sie an den Strand und lässt die Seele baumeln. Denn die Sache mit dem Dolcefarniente kann sie besonders gut.

Mehr zur Autorin finden Sie unter de-de.facebook.com/RobertaGregorioAutorin

ROBERTA GREGORIO

Das Wunder von San Teodoro

Roman

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe August 2022

Copyright © 2022 by Roberta Gregorio

Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagillustration: FinePic®, München

Illustrationen: shutterstock.com/Sketch Master; shutterstock.com/Oleksander Logkykh

Redaktion: Claudia Alt

AB · Herstellung: ik

Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, München

ISBN: 978-3-641-28859-4V001

www.goldmann-verlag.de

Kapitel 1

San Teodoro

Mafalda Bianchi schwang sich von ihrem alten Damenfahrrad und stellte es bei Micheles Bar an der Hauswand ab, vor der schon die üblichen Rentner an einem der drei wackligen Tische saßen und Karten spielten. Mit Hut auf dem Kopf und Zahnstocher im Mundwinkel.

»Buongiorno, Sindaco. Dein caffè geht auf mich !«, rief Lillo, der Jüngste im Bunde. Er sah ein bisschen aus wie Al Bano und wurde deshalb von allen geneckt. Lillo fühlte sich geehrt, doch singen konnte er nicht.

»Sindaca …«, betonte Mafalda. Bürgermeisterin. Sie bestand seit Neuestem auf die weibliche Form. Das mussten die Bewohner von San Teodoro aber erst lernen. Sehr langsam, fast träge. Wie alles in San Teodoro.

»Was hat sie gesagt ?«, fragte Lillo, selektiv schwerhörig, seit er vor drei Jahren achtzig geworden war, seinen Sitznachbarn und besten Freund Alfio. Der wiegelte nur ab, machte seltsame beschwichtigende Zeichen mit seinen dürren Händen und Armen, die er hin und her schwang wie Fahnen im Wind und dann senkte, damit Lillo begriff, dass alles gut war.

Mafalda ging näher an Lillo heran, beugte sich vor und sprach das Wort noch einmal aus, laut und deutlich. »Sindaca, mit a am Ende.«

»Warum denn das ? Es hieß doch immer schon Sindaco.« In Lillos Gesicht lag ehrliche Verwunderung. Seine randlose Brille rutschte ihm auf die Nasenspitze.

Hätte Mafalda es nicht besser gewusst, hätte sie es ihm vielleicht sogar abgenommen. Aber Lillo hatte es faustdick hinter den Ohren. Und Mafalda kannte ihn immerhin schon seit siebenundfünfzig Jahren – also solange sie lebte. Sie ließ sich auf den leeren vierten Stuhl fallen.

Pio tätschelte ihr Bein. »Nimm es ihm nicht übel. Du weißt doch, wie Lillo ist«, riet er ihr augenzwinkernd.

Mafalda zuckte die Achseln. Eigentlich war es ihr vollkommen egal, wie die Bewohner von San Teodoro sie nannten – dazu kannte sie alle zu gut. Und eigentlich mochte sie das a am Ende von Sindaca auch nicht besonders, das mit dem Gendern beherrschte sie ja selbst kaum. Aber wenn sie nicht dafür sorgte, dass ein Hauch von Feminismus in San Teodoro einkehrte, wer dann ? Politische Nuancen, idealistische Bewegungen und Themen wie Gleichberechtigung erreichten ihren geliebten Heimatort immer nur marginal. Es war, als läge ein magischer Filter über San Teodoro, der immer nur so viel hereinließ an polarisierenden Themen, wie die Bürger nacheinander verarbeiten konnten. Wenn Mafalda nicht alles täuschte, hatte sie erst neulich gehört, wie über Papa Ratzingers rote Schuhe diskutiert wurde – mal wieder. Wie lange das zurücklag, dass er damals damit im Independent gelandet war, vermochte sie nicht zu sagen. Und den neuen Papst, Papa Francesco, ja, den mochten sie, weil er Fußball mochte. So leicht war das manchmal, das Herz der San Teodoresi zu erobern.

Lillo und Alfio diskutierten noch immer über das a oder das o, als Michele mit Mafaldas Caffè kam. Den musste sie nicht extra bestellen, Michele wusste Bescheid.

»Grazie, Michele«, bedankte sie sich. Der Barbesitzer nickte nur. Er war nicht sehr gesprächig, aber dafür war sein Caffè unbeschreiblich gut. Mafalda hatte eine Zeit lang versucht herauszufinden, ob es an der Mischung oder der Maschine lag. Aber auch in dieser Hinsicht gab sich Michele eher zugeknöpft. Niemand nahm es ihm übel. In San Teodoro hob man gern die Schultern und akzeptierte Personen und Situationen einfach so, wie sie waren. Und Mafalda wusste, dass es sich dabei nicht um Gleichgültigkeit, sondern um Toleranz handelte. Und das war so eine Sache, die sie sehr mochte.

Mafalda nippte an ihrem Tässchen und genoss den intensiven, unvergleichlichen Geschmack: ein bisschen herb, ein bisschen süß, vor allem aber vollmundig und kräftig. Dann schloss sie die Augen und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Zu dieser Uhrzeit, die Kirchturmuhr hatte ein paar Minuten zuvor neunmal geschlagen, erreichten die Sonnenstrahlen die Piazza des kleinen süditalienischen Dorfes und verwandelten das Ortszentrum wie durch Magie in einen wundervollen typisch italienischen Platz wie aus dem Bilderbuch oder wie auf dem Titelblatt eines Magazins, das Touristen nach Bella Italia locken wollte. Alles sah viel freundlicher aus, von den betagten Sitzbänken über die umliegenden Hausfassaden bis hin zu den Bäumen und der Engelsstatue, die zu Ehren der Kriegsopfer beider Weltkriege von San Teodoro errichtet worden war. Enzuccio, der im Ort für Sauberkeit sorgte und jeden Morgen – egal ob bei Sonnenschein oder Regen – mit seinem großen Besen und der Tonne mit Rädern loszog, um die Straßen und Gassen zu kehren, sorgte dafür, dass der Engel und die ihm zu Füßen liegende Tafel mit den eingravierten Namen stets blitzblank waren. Dabei legte Enzuccio immer besonderen Wert darauf, dass der Name seines Vaters noch ein bisschen sorgfältiger als alle anderen geputzt wurde. Mafalda hatte Enzuccio auch endlich eine Uniform besorgt. Sein Name stand darauf, und auf dem Rücken prangte das Wappen der Gemeinde, was ihn besonders stolz machte.

Mafalda liebte die Piazza, ganz besonders am Freitagvormittag, wenn die Marktstände San Teodoro belebten und fast wie einen Ort wirken ließen, für den noch alles möglich war und dem alle Wege offenstanden. An normalen Wochentagen hingegen sah die Piazza aus wie von einem Westernfilm inspiriert. Manchmal war es so still, dass man nur das Zirpen der Zikaden hörte oder die leise Musik aus der Bar, wenn es selbst Michele zu ruhig wurde. Und Düfte konnten sich ungestört entfalten. Ob es nun der Tomatensugo aus einem Haushalt war oder die Mortadella, die Gerarda in ihrem kleinen Lebensmittelladen aufschnitt, beim Vorbeigehen schnappte man etwas davon auf und nahm es mit. Um das Bild der Ausgestorbenheit vollkommen zu machen, fehlten tatsächlich nur Steppenläufer, die über das Kopfsteinpflaster fegten, überlegte Mafalda. Und daran wollte, nein, musste sie, die Sindaca von San Teodoro, etwas ändern.

Lillo und Alfio wurden laut. Nach dem Streit um das a und das o waren sie auf Umwegen mal wieder bei einem Ereignis gelandet, bei dem sie sich geprügelt hatten – vor mehr als sechzig Jahren. Die Geschichte kannte jeder in San Teodoro, man kam einfach nicht daran vorbei. Alfio hatte sich damals angeblich Lillos Roller geborgt, ohne Bescheid zu geben, weshalb Lillo dann seinen Erzfeind Principio des Diebstahls beschuldigt hatte. Eins hatte zum anderen geführt und … Nun ja, hier waren sie noch immer, sechzig Jahre später, um sich wegen der alten Geschichte zu zanken.

Mafalda wurde warm ums Herz, obwohl sie den beiden alten Sturköpfen weitaus lieber die Ohren lang gezogen hätte. Gelegentlich konnten sie einem auf die Nerven gehen, aber sie waren auch die Seele dieses Ortes, der tief im kampanischen Hinterland lag. So weit, dass er selbst auf den Landkarten nur selten vermerkt war. Statt eines Ortsnamens fand man auf den Karten nur sattes Grün. Und grün war es in San Teodoro definitiv. Sie waren von einer harmonischen Hügellandschaft umgeben, die dicht mit Mittelmeervegetation bewachsen war. Unberührte Natur nannte man das. Ja. Und die Natur war sogar so unberührt, dass die San Teodoresi sich vorsehen mussten, um keinem Wildschwein oder gar einem Wolf zu begegnen. Das letzte Mal war im vergangenen Winter ein besonders prachtvolles Exemplar gesichtet worden, ein riesiges Tier mit grauem Fell. Das Foto, von einem San Teodorese geschossen, war in den regionalen Online-Nachrichten gelandet und hatte die Runde gemacht. Wolf in San Teodoro gesichtet – das waren die Schlagzeilen, die aus dem kleinen Ort kamen. Wie im Märchen fast. Doch brauchte San Teodoro keine Märchen, sondern Fakten.

Als Mafalda vor drei Jahren zur Bürgermeisterin gewählt worden war, hatten alle Einwohner, damals noch einhundertacht an der Zahl, ihr gratuliert. Nur Mafaldas zweiunddreißigjähriger Sohn Fernando hatte gesagt: »Ach, Mamma, da hast du dir jetzt aber was Schönes eingebrockt !« Und so unrecht hatte er nicht gehabt, das musste sie ihm lassen. Sie hatte gehofft und gebetet, dass sie in ihrer Amtszeit nicht um San Teodoros Überleben zu kämpfen haben würde. Aber so war es nun mal gekommen, und Mafalda war keine Frau, die vor Herausforderungen zurückschreckte. In diesem Sinne stand sie voller Elan auf, beugte sich wieder über Lillo und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf seine runzlige, dafür aber glatt rasierte Wange.

»Grazie für den Caffè, du lieber alter Griesgram !«, sprach sie direkt in sein Ohr.

Er lachte laut und tätschelte ihr kurz den Arm. Alles war gut, solange diese alten Herren, die San Teodoro noch am Leben hielten, laut lachen und sorglos an ihrem wackligen Tisch sitzen konnten.

Mafalda schwang sich wieder auf ihr Fahrrad und hielt an der einzigen Anzeigentafel, die sich am Rand der Piazza befand. Fetzen von alten Plakaten bildeten einen einheitlich chaotischen Hintergrund, und sie glaubte sogar, noch die Farben von einem besonders schönen Filmplakat zu erkennen, von einem Film, der vor Jahren in der nächstgrößeren Stadt im Kino gelaufen war. Auf der Tafel klebte prominent ein kleines orangenes Blatt mit einem Spendenaufruf von Don Paolo, ihrem Pfarrer, für die Caritas. Mafalda überlegte, dass sie diesmal wohl eine Sachspende beisteuern würde, und fuhr summend weiter, Richtung Rathaus, das auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes lag. Sie liebte das Gebäude, dem ihre Vorgänger dank öffentlicher Gelder, von denen natürlich ab und an große Teile in privaten Taschen verschwunden waren, zu ursprünglichem Glanz verholfen hatten. Nach aufwendigen Renovierungsmaßnahmen war der Naturstein wieder zum Vorschein gebracht und die antiken Türbogen waren restauriert worden.

Mafalda hielt es für das schönste Gebäude in ganz San Teodoro, und sie war stolz darauf, darin arbeiten zu dürfen. Sie stellte also ihr Fahrrad ab – ohne es abzusperren, denn wer sollte es bitte klauen – und betrat durch den Haupteingang das Gebäude. Sie gelangte direkt ins Einwohnermeldeamt mit den großen Schränken und den dicken Ordnern hinter dem Schalter, an dem Elena arbeitete. Sie war eine Frau voller Elan, Mitte vierzig, energisch, alleinstehend – aufgrund mangelnder Nachfrage, wie sie stets betonte – und stilistisch sehr orientiert an den Zeiten, in denen Umberto Tozzi und Loredana Bertè ihre besten Songs fabriziert hatten. Elena war ein Vulkan, und doch verlor sie im Rathaus meist den Kampf gegen die Müdigkeit und hielt oft und gern ein Nickerchen. Mafalda konnte es ihr nicht verübeln. Elena war eigentlich Beamtin für das Einwohnermeldeamt, doch übernahm sie auch die anderen wenigen Tätigkeiten, die so anfielen. Insgesamt aber gab es auf die Tage, Wochen und Monate verteilt so wenig zu tun, dass selbst die Tüchtigsten irgendwann kapitulierten und sich der natürlichen Trägheit des Ortes ergaben.

»Buongiorno, Sindaco ! Nein, halt … Sindaca.«

»Schon gut, Elena.«

»Presidente Diddio hat angerufen. Du sollst dich bitte bei ihm melden.«

»Was will er denn schon wieder ?«

Elena zog die Schultern so perfekt hoch, dass sie ihr bis zu den Ohren reichten, an denen lange Ohrringe hingen, die Mafalda stets an die Achtzigerjahre erinnerten. Elena war in dieser Zeit hängen geblieben, was man auch an ihrer aufgebauschten Frisur erkannte. »Das hat er nicht gesagt.«

»Wird schon nicht so wichtig gewesen sein«, sagte Mafalda mehr zu sich selbst, was natürlich nicht stimmte. Der Präsident der Region Kampanien hing an der Gemeinde von San Teodoro wie ein hungriger Geier an Aas. Auch wenn der Vergleich etwas hinkte: Aas war tot. Und San Teodoro nicht. Noch nicht.

Mafalda bat Elena, keine Anrufe durchzustellen, und ging in ihr Büro, das sich im ersten Stockwerk befand. Sie betrat es seufzend und schloss die Tür hinter sich. Der Büroraum war sonnendurchflutet und wunderschön mit seinen wuchtigen Möbeln und Gemälden, die allesamt von einer glorreichen Vergangenheit erzählten. San Teodoro war nicht immer kurz vor dem Aussterben gewesen und hatte einen mittelalterlichen Ursprung, wovon zum Beispiel die inzwischen windschiefe Burgruine zeugte, die sich auf dem höchsten Felsen des Ortes befand, um den herum erst über die Jahrhunderte das modernere San Teodoro entstanden war. Wenn man heute aus einer gewissen Entfernung auf den Ort blickte, erkannte man nur noch eine harmonisch bebaute Felsspitze. Die Häuser schmiegten sich vertrauensvoll daran. Mafalda erinnerte sich an Zeiten, in denen sie als junges Mädchen in der Kirche stehen musste, weil die Bänke voll besetzt waren, und so viele Kinder die Schule von San Teodoro besuchten, dass ein Gebäude für die Jüngsten hinzugebaut werden musste. Die Familien hatten nicht viel Geld, weil die Landwirtschaft, von der sie größtenteils lebten, wenig abwarf, aber es waren glückliche Jahre gewesen. Jahre, in denen nichts wichtig war als der familiäre Zusammenhalt. Jahre, in denen es den meisten Bewohnern ganz egal war, dass es an einer vernünftigen Infrastruktur fehlte, da sie ohnehin das meiste mit dem Esel transportierten. Jahre eben, in denen es den Kindern reichte, ab und an einen neuen Ball zum Spielen zu bekommen, um sich reich und gut unterhalten zu fühlen. Doch dann waren die ersten Abiturienten des damals voll besetzten Gymnasiums von San Teodoro, das auch von Schülerinnen und Schülern der Nachbarorte besucht wurde, zum Studium an der Universität fortgegangen, und auf einmal hatte eine ganze Generation von San Teodoresi einen Universitätsabschluss, der scheinbar überall viel wert war – außer in San Teodoro, wo man noch immer von der Landwirtschaft lebte. So viele Möglichkeiten standen den jungen Leuten plötzlich offen, so wenig hatte ihr kleiner Heimatort im Nirgendwo ihnen zu bieten. Die ganze Welt lag ihnen zu Füßen, und viele nutzten die Chance und kehrten San Teodoro für immer den Rücken. In italienischen Großstädten, im Norden oder im Ausland gründeten sie ihre neuen Familien fernab ihres Heimatortes. Dann erzählten sie ihren Freunden bei ihren Besuchen in San Teodoro, wie gut es ihnen auch finanziell ging. Also folgten die Freunde. Nach und nach fehlte es an Kindern, die in San Teodoro zur Schule gingen. Das Nebengebäude, in dem sich die Klassen der Jüngsten befand, schloss, bald darauf auch das Gymnasium. Plötzlich mussten die älteren Kinder mit dem Bus jeden Tag in die nächstgrößere Stadt fahren. Mehr als dreißig Kilometer Kurvenfahrt einfach, das war einigen Kindern zu viel. Das Thema Infrastruktur wurde wichtig. Weitere Familien zogen kurzerhand in die nächstgrößere Stadt, um ihren Kindern eine stressfreie Schulzeit zu ermöglichen, und merkten dabei selbst, wie viel bequemer es war, in einem Ort zu leben, in dem es Supermärkte gab. Und Freizeitangebote. Und überhaupt eine reiche Auswahl an allem. Es gab immer weniger Familien, die es noch sinnvoll fanden, ihr Leben im weit abgelegenen San Teodoro zu führen, in dem es immer stiller, immer weniger attraktiv und vor allem unbequem und unpraktisch wurde, wo es an Arbeit fehlte, wo es eigentlich nur noch den Rentnern so richtig gut ging. Ein langsamer Tod, der so schleichend dahergekommen war, dass niemand ihn bemerkt hatte.

Auch nicht Mafalda, was sie sich oft genug vorwarf. Sie schüttelte die Schuldgefühle ab, fuhr ihren Rechner hoch und begann zu recherchieren. Es gab in Italien viele Gebiete im Hinterland, die quasi ausgestorben waren. Nicht nur San Teodoro litt unter dem Phänomen der Landflucht. In Sizilien zum Beispiel gab es viele Ortschaften, die hofften, mit dem sogenannten Ein-Euro-für-ein-Haus-Angebot eine Wiederbelebung zu erlangen. Das Angebot sah folgendermaßen aus: Die Gemeinde verkaufte unbewohnte Häuser aus dem antiken Ortszentrum symbolisch für einen Euro an Interessenten, die das Haus dann auf eigene Kosten renovieren und als ersten Wohnsitz melden mussten. Mafalda fand die Idee im Grunde nicht schlecht. Sie hatte auch mit Kollegen aus Sizilien gesprochen, um sich deren Erfahrungsbericht anzuhören. Mafalda hinterfragte immer alles, deshalb kam ihr sofort in den Sinn, dass nur wohlhabende Menschen von so einem Angebot profitieren konnten, denn wer hatte schon das Geld, um alte Natursteinhäuser zu renovieren, wenn nicht Rentner oder erfolgreiche Geschäftsleute, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, also vermutlich keine Familie mit Kindern mehr haben wollten ? Deshalb war Mafalda schon bald klar geworden, dass sie anders denken wollte, anders denken musste: Sie musste Arbeitsplätze und attraktive Lebensverhältnisse schaffen. San Teodoro brauchte junge Familien, die dann natürlich von etwas leben mussten. Und das war auch der Punkt, an dem sie nicht weiterkam. Wie sollte sie Arbeitsplätze schaffen, wenn selbst die wenigen Läden, die es noch gab, kurz vor dem Aus standen ? Es war zum Verzweifeln. Doch Mafalda suchte weiter. Es musste eine Lösung geben, und sie hoffte, im Internet auf Geschichten von erfolgreichen Gemeinden zu stoßen. Oder auf eine Geschäftsidee, die sich auch hier in San Teodoro umsetzen ließ, denn sie wollte nichts unversucht lassen. Das Überleben von San Teodoro hing einzig von ihr ab …

***

Mafalda blickte erst wieder vom Bildschirm auf, als jemand ihr Büro betrat. Ohne anzuklopfen und mit gewohnt großen, festen Schritten. Fernando, ihr Sohn, kam herein, der irgendwann in der Pubertät unglaublich schnell zu wachsen angefangen und erst wieder damit aufgehört hatte, als er über einen Meter neunzig war. Für Mafalda war er trotzdem immer noch der kleine Junge, in den sie sich beim ersten Blick in seine dunklen Augen unsterblich verliebt hatte.

Fernando stellte eine Tasche auf ihren Schreibtisch. »Buongiorno. Hast du Hunger ?«, fragte er mit seiner brummigen Stimme.

Mafalda blickte auf ihre Armbanduhr und erschrak ein bisschen. Sie hatte nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen war. Es war fast ein Uhr. »Ich denke schon.«

Fernando setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber und lachte. »Verplant warst du ja schon immer …«, fand er und packte eine Schüssel aus, aus der es unverschämt gut roch. Fernando war ein begnadeter Koch. Und, nein, er hatte das nicht von ihr.

»Gar nicht !«, protestierte sie. Fernando hob nur eine Augenbraue. Er reichte ihr die Schüssel und Besteck. »Iss !«

Was so gut roch, war Lagane e Ceci, Nudeln mit Kichererbsen, die Fernando selbst anbaute, wie sie wusste. Und auch das Talent für die Landwirtschaft hatte er nicht von ihr. Mafalda schob sich einen Löffel Pasta in den Mund und schloss vor Entzücken die Augen. »Das schmeckt so gut !«

Fernando lehnte sich im Stuhl zurück, der irgendwie zu klein für ihn wirkte, und sah sie amüsiert an. Mafalda zwinkerte ihm zu, während sie weiteraß. Sie war unglaublich froh, dass er sich nach dem Landwirtschaftsstudium dazu entschlossen hatte, wieder nach San Teodoro zurückzukommen.

Fernando hatte eine Menge von seinem Vater Alessio geerbt, von dem Mafalda seit gut fünfzehn Jahren geschieden war. Damals hatte sie in San Teodoro mit ihrer Scheidung einen mittelschweren Skandal heraufbeschworen. Es hatte sie Jahre gekostet, die Tatsache akzeptabel erscheinen zu lassen, dass man sich, wenn die Probleme mehr Platz einnahmen als Amore, eben auch trennen konnte. Irgendwann hatten es die San Teodoresi dann auch begriffen und verstanden, zumal ihr Ex-Mann nicht gerade Sympathien in seiner Zeit im Ort gesammelt hatte. Als typischer Stadtmensch hatte er das Leben in San Teodoro gehasst und auch kein Geheimnis daraus gemacht. Sie hatten sich während Mafaldas Studienzeit in der Großstadt Salerno kennengelernt, wo er herkam. Als junges Paar hatten sie sich mit einem großen Knall ineinander verliebt. So sehr, dass Alessio beschlossen hatte, ihr nach San Teodoro zu folgen. Er wollte pendeln, während für Mafalda schon immer feststand, dass sie ihr Leben in ihrem Heimatort führen wollte. Es ging eine Weile sehr gut. So gut, dass sie glaubte zu träumen. Doch dann hatten die Probleme angefangen, sich bemerkbar zu machen. Alessio, der mittlerweile als Journalist arbeitete, wurde es in San Teodoro schnell zu eng. Und der Rest war Geschichte. Mafalda seufzte.

»Du denkst mal wieder an Papà, hm ?«, stellte Fernando fest.

»Was ? Ich ? Bestimmt nicht !« Es war erschreckend, wie gut ihr Sohn sie kannte. Im Zweifelsfall leugnete sie trotzdem immer alles.

»Doch, doch. Wenn du an ihn denkst, bekommst du immer eine Falte auf der Stirn. Hier, genau zwischen den Augenbrauen.« Fernando zeigte auf seine eigene Stirn.

Mafalda gab sich Mühe, sich zu entspannen. Sie aß weiter. »Was machst du überhaupt hier ?« Oder sie lenkte von sich ab. Das half meist.

»Was ich hier mache ? Ich habe dir Pasta gebracht.«

»Das tust du doch sonst nicht.«

»Dann habe ich heute eben damit angefangen.«

»Brauchst du etwas ? Geld ?«

Fernando lebte a costo zero, also praktisch ohne Ausgaben, was ihm sehr gut gelang. Er hatte das alte Natursteinhaus, das Mafalda von ihren Großeltern geerbt hatte, auf Vordermann gebracht und liebevoll restauriert. Nun wohnte er allein in dem viel zu großen Haus, das auch noch ein ganzes Stück außerhalb des Ortes lag. Nun ja … allein war übertrieben. Fernando lebte mit drei Hunden, einer Katze, Hühnern, Enten, Schafen und Kaninchen. Und, ja, er ernährte sich von den Produkten seiner Tiere und von dem, was er selbst anbaute. Was übrig blieb, verkaufte er. Die Zimmer hatte er eigentlich an Touristen vermieten wollen. Nur gab es keine Touristen. Deshalb brauchte er trotz seiner Lebensphilosophie selbstverständlich ab und an Geld, und sie hatte genug, denn sie war von Beruf Anwältin, auch wenn sie ein bisschen die Lust daran verloren hatte, sich für Menschen einzusetzen, selbst wenn sie wusste, dass sie gegen das Gesetz gehandelt hatten. Deshalb war es ihr ganz recht gewesen, als sich die Möglichkeit aufgetan hatte, Bürgermeisterin von San Teodoro zu werden. Fernando jedenfalls, der war auch ein sturer, stolzer Mensch, der nicht eben mal seine Mutter um Geld bat, deshalb fragte sie ihn immerzu danach. Als Antwort erhielt sie fast immer die gleiche Reaktion: Augenrollen und Prusten.

»Ich wollte dir nur sagen, dass ich mit Angela Schluss gemacht habe. Besser, du erfährst es direkt von mir.«

»Ach, wie schade !«, sagte Mafalda. Was sie in Wirklichkeit meinte, war eher: Gott sei Dank. Angela war so ziemlich die letzte Frau, die sie an der Seite ihres Sohns wissen wollte. Mafalda wusste schließlich selbst, wie schwierig das Leben mit dem falschen Partner sein konnte. Angela und Fernando waren so verschieden wie Tag und Nacht. Deshalb nahm Mafalda die Nachricht der Trennung mehr als gelassen auf. Sie hatte sich geschworen, niemals in Fernandos Beziehungen zu funken. Aber im Stillen konnte sie ja trotzdem erleichtert sein, nicht wahr ?

Lagane e Ceci alla San Teodorese

Zutaten für 4 Personen

Für den Nudelteig:

500 g Mehl

warmes Wasser

Salz

Für die Kichererbsen:

ca. 280 – 300 g getrocknete Kichererbsen

Karotte, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch

etwas Olivenöl

etwas Weißwein

evtl. Bauchspeck vom Schwein

evtl. Peperoncino

Am Vorabend die Kichererbsen in einem Topf mit ca. 2 l kaltem Wasser einweichen, mindestens zehn Stunden.

Mehl und ausreichend warmes Wasser gut vermischen, bis der dabei entstandene Teig nicht mehr klebt. Das Kneten kann durchaus lange dauern. Der Teig braucht Zeit. Sobald er fest und kompakt ist, ganz dünn ausrollen und mit einem gewellten Teigschneider möglichst kleine rautenförmige Teigstücke ausschneiden. Dann etwas trocknen lassen.

Das Gemüse ganz fein hacken und in einem Topf in etwas Olivenöl dünsten, eventuell den Bauchspeck dazugeben, mit einem Schuss Weißwein ablöschen. Dann die aufgeweichten, kurz unter fließendem Wasser gewaschenen Kichererbsen hinzugeben und anschließend mit Wasser bedecken und mindestens 90 Minuten köcheln lassen. Nach Belieben würzen. Falls das Wasser verdunstet, kann immer wieder etwas hinzugegossen werden. Sobald die Kichererbsen gar sind, die Pasta hinzugeben und zusammen kochen. Je nach Vorliebe kann das Gericht mit etwas mehr Flüssigkeit, also fast wie eine Suppe, oder als Eintopf serviert werden. Perfekt zu Lagane e Ceci passt ein Hauch Peperoncino.

Kapitel 2

Salerno

Zur Mittagszeit war die Provinzhauptstadt Salerno besonders unausstehlich, wie die achtundzwanzigjährige Unternehmensberaterin Violetta Turrini fand, die ihr langes dunkles Haar in Erwartung der Szenarien, die sie gleich erleben würde, genervt über ihre Schulter warf. Der elegante Hosenanzug, den sie heute ausgewählt hatte, betonte zwar ihre langen Beine, verfing sich beim Treppensteigen aber immerzu in ihren Absätzen, was ihre Laune nicht besser machte, denn gleich würde sie auf dem Gehweg stehen. Und was sie dort erleben würde, kannte sie leider allzu gut. Die Autofahrer schienen kollektiv durchzudrehen auf ihrem Weg nach Hause oder zum Einkaufen oder sonst wohin, die Angestellten der vielen Büros, Filialen und Läden hingegen wirkten, als gäbe es einen Preis für diejenigen, die in ihrer Mittagspause am schnellsten einen Platz im Lieblingsrestaurant ergatterten. Violetta mied die Innenstadt um die Mittagszeit eigentlich wie die Pest, aber es war Dienstag, also der Tag, an dem sie jede Woche als Referentin bei einer Fernsehshow – Di questo e di quello, also Über dieses und jenes – mitwirken durfte. Zu dieser Ehre war sie gekommen, nachdem sie vor einigen Monaten bei einer kleinen Messe vom Fernsehteam des Senders zufällig interviewt worden war. Einer der Redakteurinnen war Violetta besonders aufgefallen, sodass sie wenig später schon ein Angebot für die Teilnahme an der Sendung erhalten hatte. Inzwischen war sie Stammgast in der Diskussionsrunde, wo sie zu verschiedensten Themen – Sport, Kultur, Politik, Umwelt, Aktuelles – ihren Kommentar abgeben sollte. Der lokale Sender, Salernum-Info, war zwar klein, doch in der gesamten Provinz von Salerno zu sehen. Beklagen konnte Violetta sich also nicht, denn sie liebte ihre Arbeit.

Sie verließ das Gebäude, in dem der Fernsehsender seine Räumlichkeiten hatte, und stand zunächst ein bisschen verwirrt auf dem Bürgersteig. Die Hitze war kaum auszuhalten, der Lärm der vorbeifahrenden hupenden Autos und Roller schier unerträglich, und sie wusste nicht mehr, wo sie geparkt hatte. Deshalb war sie sich nicht sicher, in welche Richtung sie gehen musste. Zu allem Überfluss rempelte ein Passant sie an, der sie auch noch anmotzte: »Passen Sie doch auf !«

Am liebsten hätte sie ihm ihren Autoschlüssel hinterhergeworfen, ließ es aber bleiben. Den Schlüssel brauchte sie noch. Falls sie ihr Auto wiederfand. Violetta rief ihre Assistentin Regina im Büro an, um Bescheid zu geben, dass sie sich verspätete, und lief Ausschau haltend die Straße entlang. So weit, bis sie fast die Strandpromenade von Salerno erreichte. Jedes dritte Auto sah haargenau so aus wie ihres. Irgendwann wurde es Violetta zu blöd, und sie ging einfach direkt weiter bis zum Geländer der Strandpromenade, an das sie sich erschöpft stellte und erst einmal tief durchatmete. Das Meer war wundervoll, ganz glatt, ruhig. Es beruhigte sie. Während sie überlegte, dass sie am Wochenende einen kurzen Strandaufenthalt einlegen wollte, fiel es ihr wieder ein: der Pizza-Kiosk. Genau ! Exakt davor hatte sie geparkt und beim Aussteigen noch überlegt, dass sie sich nachher eine weiche, duftende Margherita holen wollte. Erleichtert lief sie den Weg wieder zurück und, siehe da, ihr Auto stand brav an seinem Platz. Die Pizzas rochen so verlockend, dass sie sich tatsächlich ein rundes Stück holen wollte. Zum Glück erwischte sie wenigstens am Kiosk einen ruhigen Moment, sodass sie recht zügig ihre bestellte Margherita vom Blech bekam, die so betörend duftete, dass Violetta sofort hineinbiss und sich natürlich an dem Mozzarella die Zunge verbrannte. Als sie wieder an ihrem Auto stand, haftete ein Strafzettel an ihrer Windschutzscheibe. Sie blickte die Straße hinauf und hinunter, sah aber keine Politesse. Wo versteckten sich diese unmöglichen Menschen nur immer ?

Sie fluchte leise, nahm den Strafzettel genervt ab und fuhr endlich los. Was für ein schrecklicher Tag !

***

Violetta erreichte ihr Büro in der Nähe des Bahnhofs von Salerno dank des stockenden Verkehrs erst nach zwanzig Minuten Fahrt – normalerweise brauchte man für die Strecke fünf. Zum Glück hatte sie hier einen schattigen Parkplatz im Innenhof des schönen Gebäudes, in dem sie seit fast fünf Jahren die meiste Zeit verbrachte. Seit sie sich mit der Unternehmensberatung selbstständig gemacht hatte, war sie in ihrer Stadt sehr bekannt und erfolgreich geworden – nicht zuletzt, weil sie einem großen traditionsreichen Hotel der Innenstadt zu neuem Aufschwung verholfen hatte. Der wieder auflebende Erfolg der Herberge war in aller Munde gewesen, die Besitzer – eine geschätzte Familie aus Salerno – hatten gut für sie geworben. Und so hatte eines zum anderen geführt, bis sich Violetta kaum noch vor neuen Aufträgen retten konnte.

Etwas geschlaucht stieg sie aus dem Auto und betrat den Palazzo Agostino, der nur so hieß, weil alle Wohn- und Mehrfamilienhäuser in Salerno und ganz Italien als Palazzi bezeichnet wurden – ganz egal, ob klein, groß, neu, alt, schön oder weniger schön. Im Eingangsbereich des Wohnhauses war es gewohnt kühl, sodass Violetta endlich das Gefühl hatte, wieder atmen zu können. Ihr Büro befand sich im ersten Stock, während im Erdgeschoss die Signora Emalaga mit ihrem Papagei Peppino wohnte, der jeden Tag von zehn bis elf laut schimpfte, aber den Rest des Tages keinen einzigen Ton von sich gab.

Violetta klingelte an der Tür ihres Büros, weil sie keine Lust hatte, in ihrer Tasche nach dem Schlüssel zu suchen. Ein paar Sekunden später öffnete Regina, ihre fast gleichaltrige Assistentin, die nicht nur aufgrund ihrer sehr viel kleineren Statur, sondern auch wegen ihrer Abneigung gegen Make-up weniger auffallend, aber keineswegs minder hübsch als Violetta aussah. Regina war ein wahrer Glücksgriff für Violetta, eine große Hilfe, eine wertvolle Unterstützung, aber auch eine gute Freundin.

»Ma ciao ! Was ist denn mit dir passiert ? Bist du unter einen Lastwagen geraten ?« Direkt war Regina auch, sehr sogar.

»So etwas in der Art …« Violetta schob sich an Regina vorbei und ging schnurstracks in ihr eigenes Zimmer im Büro, wo sie sich auf die nette kleine Couch setzte, die an der Wand gegenüber ihrem Schreibtisch stand. Die Couch war gelb und sollte all die positive Energie symbolisieren, die bei ihrer Arbeit freigesetzt wurde, und ganz allgemein für gute Laune sorgen.

Regina kam mit einem Glas Eistee, das sie Violetta reichte. Sie nahm es dankend und trank einen großen Schluck. Ihre Assistentin machte den Tee immer selbst und brachte ihn morgens mit ins Büro. Nach den ersten drei Schlucken ging es Violetta besser.

»Ich hasse Autofahren in der Innenstadt !«, beklagte sie sich.

»Ich weiß.« Regina nickte mitfühlend.

»Schwamm drüber ! Was ist hier in meiner Abwesenheit los gewesen ?«, erkundigte sie sich.

»Katia hat zweimal angerufen. Ihre neuen Sessel sind da. Du sollst sie dir doch bitte mal anschauen.«

Katia war eine Friseurin, die sich nicht erklären konnte, warum in letzter Zeit die Kundschaft ausblieb. Violetta hatte ein Besuch bei ihr im Salon gereicht, um den Grund zu erraten: Die Einrichtung war veraltet, die Sessel durchgesessen, der ganze Innenbereich war alles andere als einladend. Deshalb hatte sie der Friseurin zu einer Generalüberholung der Ausstattung geraten. Den Anfang wollte Katia mit den Sesseln machen. »Ich werde sie nachher anrufen und einen Termin vereinbaren.«

»Sehr gut !« Regina nahm ihr das leere Glas ab und ließ sie allein, da das Telefon klingelte.

Der Eistee hatte Wunder gewirkt, Violetta ging es schon viel besser. Ein seltsames Gefühl beschlich sie seit einigen Tagen. Es war so ungewohnt, dass sie es gar nicht benennen wollte. Tatsächlich war es ihr ein paarmal so gegangen, als sei ihr alles zu viel geworden, als wollte sie sich irgendwo einsperren und mindestens eine Woche lang niemanden sehen. Sie verstand dieses Gefühl nicht, zumal sie so hart für ihren Erfolg gearbeitet und sich nichts sehnlicher gewünscht hatte, als jede Menge Aufträge zu bekommen und sich die Kunden aussuchen zu können. Violetta schüttelte das leichte Unbehagen ab. Dann stand sie von der Couch auf und ging hinüber zu ihrem Schreibtisch. Sie hatte ihre Mails vom Mobiltelefon aus schon gecheckt, aber noch niemandem geantwortet.

Sie atmete also tief durch und machte sich an die Arbeit. Siebenunddreißig unbeantwortete Nachrichten … Na, sie hatte schon Schlimmeres erlebt. Siebenunddreißig Mails, das war gar kein Problem. Und doch war da dieses seltsame Kribbeln im Nacken und so etwas wie ein nervöses Flirren in ihren Armen, das sie beunruhigte. Darauf konnte sie aber jetzt keine Rücksicht nehmen. Die Arbeit rief, und Violetta war bereit.

Kapitel 3

San Teodoro

Nach der Arbeit radelte Mafalda vom Rathaus aus direkt zum Dorfältesten Carmelo, dem Franca gerade Gesellschaft leistete. Franca arbeitete im Nachbarort als Grundschullehrerin und genoss ihre langen Sommerferien. Es war kurz nach sechs Uhr nachmittags, die Sonne stand bereits tiefer am Himmel, trotzdem war es immer noch sehr warm. Da Mafalda mit dem Rad nicht gern in den Gassen fuhr, die teilweise so eng waren, dass sie absteigen musste, umfuhr sie San Teodoro und schob ihr Fahrrad das letzte Stück zu Carmelos Haus. Es ging ihm seit einigen Tagen nicht sehr gut. Da er allein lebte, hatte sich der ganze Ort nach der letzten Sonntagsmesse zusammengeschlossen, um zu besprechen, wie es weitergehen solle. Der Pfarrer Don Paolo hatte versprochen, falls notwendig, die Caritas zu benachrichtigen. Doch da es Carmelo nicht an Mitteln fehlte, hatte sich das als unnötig herausgestellt. Lillo hatte dann vorgeschlagen, ihm abwechselnd Gesellschaft zu leisten, was nach einer Abstimmung, auf die er bestanden hatte, angenommen worden war. So machten die Bewohner von San Teodoro es immer: Zuerst wurde geredet, dann vorgeschlagen und am Ende abgestimmt. Das klappte ganz gut, so auch in diesem Fall. Und der Dottore war ohnehin immer zu erreichen – nur für den Fall … Trotzdem tat es Mafalda um Carmelo leid, der sich in dieser Zeit sicherlich die Nähe seiner engsten Verwandten, besonders seiner Söhne, gewünscht hätte. Nur lebte der eine Sohn in Mailand und der andere in Deutschland. Sicher konnte man da nicht eben mal nach San Teodoro kommen, um nach dem Rechten zu sehen. So viel Mafalda wusste, riefen die Söhne Carmelo oft an, aber das konnte ihnen doch nicht genug sein !

Sie seufzte. Daran konnte sie nun wirklich nichts ändern, aber immerhin konnte sie für den guten Carmelo da sein. Deshalb stellte sie eilig das Fahrrad ab, stieg die drei Stufen zur Eingangstür hoch und klingelte, obwohl der Schlüssel von außen steckte. Das konnte man in San Teodoro getrost tun. Von Kriminalität keine Spur.

Franca öffnete ihr. »Buonasera !«, grüßte sie fröhlich. »Löst du mich ab ?«

»Das hatte ich vor, ja. Wie geht es Carmelo ?«

»Ach, so lala. Er ist müde.«

Mafalda nickte. Ihr war klar, welche Art von Müdigkeit gemeint war. Es duftete einladend im Flur. Sie schnupperte.

»Ich habe gekocht«, erklärte Franca. »Genug für euch beide.«

Mafalda schickte ein Dankgebet gen Himmel. Sie selbst hatte heute zu ihrer großen Erleichterung noch gar nichts kochen müssen. »Du weißt ja nicht, wie glücklich du mich damit machst !«

»Ich kann es mir in etwa vorstellen.« Franca lachte. Wie ungern Mafalda in der Küche stand, war allseits bekannt. »So, jetzt muss ich aber los !«, rief sie.

Franca verabschiedete sich noch von Carmelo, schnappte sich ihre Tasche und ging.

Mafalda betrat das geräumige Wohnzimmer, in dem der Fernseher lief. Carmelo saß in seinem Sessel. Obwohl es Sommer war, hatte er eine warme Decke über den Beinen liegen. Der alte Mann war auf den Fernseher konzentriert. Trotzdem wollte Mafalda auf sich aufmerksam machen. Alle paar Stunden jemand anderen im Haus zu haben, das war sicher auch ein bisschen anstrengend für Carmelo. Mafalda nahm sich vor, mit ihm zu besprechen, ob sie eventuell nach einer anderen Lösung für ihn suchen mussten. In der nächsten Stadt gab es ein Seniorenheim, und irgendwann musste man einsehen, dass man nicht mehr allein zurechtkam.

»Buonasera, Carmelo«, grüßte sie ihn.

Er blickte auf. Sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. »Sindaca !«, rief er.

Mafalda bemerkte sehr wohl, dass er mit seinen fünfundneunzig Jahren keine Probleme damit hatte, die weibliche Form zu benutzen. Carmelo war ein sehr intelligenter, aufmerksamer und weltoffener Mann und ein brillanter ehemaliger Schulleiter. Mit seinen innovativen Ideen hatte er viele Schulen im gesamten kampanischen Hinterland bereichert. Nur in San Teodoro hatte er nie an der Schule arbeiten wollen. Er hatte selbst oft gesagt und offen zugegeben, dass er in seinem eigenen Heimatort nicht in der Lage sein würde, objektiv und unberührt von Freundschaft und Verwandtschaftsgrad seine Arbeit zu tun. Er war einfach immer schon ein ganz feiner Kerl gewesen. Es tat Mafalda weh, ihn so blass und abgemagert zu sehen.

»Wie geht es dir ? Hm ?«

Er wirkte so hilfsbedürftig, dass sie unwillkürlich mit ihm sprach wie mit einem kleinen Kind. Sie ermahnte sich, das zu lassen.

Etwas unentschlossen hob Carmelo beide Hände. »Ach, weißt du, meine Beine wollen mich nicht mehr so richtig tragen«, erklärte er schließlich.

»Hast du denn Schmerzen ?«

Er schüttelte den Kopf.

Zumindest das, dachte Mafalda erleichtert. »Möchtest du etwas essen ? Franca hat gekocht.«

Carmelo blickte umständlich auf seine Armbanduhr, wobei er den Arm so weit von sich weg streckte wie nur möglich und die Augen aufriss. »Es ist wohl Zeit, ja.«

Mafalda drückte seinen Arm und kümmerte sich dann um das Abendessen, das der alte Mann früher zu sich nahm, als es in Süditalien üblich war. Sie half ihm beim Essen, indem sie sich neben ihn setzte und den Teller in der Hand hielt. Carmelo war derartig gefesselt von einem Fernsehprogramm, dass sogar Mafalda darauf aufmerksam wurde. Sie erkannte, dass es sich um eine Diskussionsrunde handelte, die auf einem Lokalsender lief. Salernum-Info oder so.

»Was läuft denn da Interessantes ?«, fragte sie ihn, einfach nur, um irgendetwas zu sagen.

Er kaute gemächlich das Gemüse, schluckte, wischte sich mit der Serviette über den Mund – langsam – und antwortete dann achselzuckend: »Ach, in der Sendung wird immer geredet und geredet. Manchmal über dieses, manchmal über jenes. Jeder sagt seine Meinung, und meistens ist es sehr dummes, sinnloses Geschwätz. Aber dieses Mädchen … das hat was.« Er zeigte mit seinem krummen Finger in Richtung Fernseher. Es war noch eines dieser überholten Geräte mit Röhre. Das Bild flimmerte, war nicht besonders scharf.

Mafalda kniff die Augen leicht zusammen, um herauszufinden, wen Carmelo als »Mädchen« bezeichnet haben könnte. Die Talkrunde bestand aus drei Männern, einer älteren Dame und einer jungen Frau, die wohl das »Mädchen« sein musste. Sehr hübsch, ausnehmend gut gekleidet. Mafalda nahm das achselzuckend hin, gab Carmelo mehr Gemüse. Doch dann kam die nächste Frage, und da Carmelo so konzentriert war, richtete auch Mafalda wieder ihre Aufmerksamkeit auf das Programm.

»Wie ist das eigentlich ?«, fragte der Moderator. »Sollte man Ihrer Meinung nach bis zum Schluss kämpfen oder sich auch mal geschlagen geben ?«

Mafalda hatte die vorherigen Fragen nicht gehört, deshalb hatte sie keine Ahnung, um welches Thema es ging. Ein Mann antwortete. Unten im Bild erschien sein Name: Ludovico Cenci, Sporttrainer.

Doch auch die junge Frau meldete sich zu Wort. »Kämpfen hat so lange Sinn, solange auch nur eine Person glaubt, den Kampf gewinnen zu können«, erklärte sie. Violetta Turrini, Unternehmensberaterin. Die Antwort gefiel Mafalda. So sah sie das auch.

Der Moderator hakte nach. »Sollte ein Sieg denn überhaupt Freude machen, wenn er gleichzeitig bedeutet, dass der Konkurrent als Verlierer dasteht ?«

Wieder antwortete zuerst der Trainer, dann diese Violetta.

»Aber selbstverständlich: Wer siegt, hat besser gearbeitet als der Verlierer. Darüber kann – nein – , muss man sich sogar freuen !«

»Sie ist so schlau«, schwärmte Carmelo.

Mafalda schob ihm einen weiteren Löffel Gemüse in dem Mund. Nachdem er geschluckt hatte, gab sie ihm etwas zu trinken. Sie war jetzt auch gefangen von dieser jungen Frau, die auf den ersten Blick Selbstsicherheit ausstrahlte. Sogar eine ganze Menge davon. Durch ihre aufrechte Haltung, ihre klare Ansage.

»Verrätst du uns ein Geheimrezept für Erfolg ?«, richtete der Moderator jetzt die Frage direkt an Violetta, die ihre langen Beine übereinanderschlug und nickte. Sie blickte in die Kamera, blinzelte nicht, sah insgesamt so entspannt aus, als säße sie in einem Wohnzimmer und nicht in einem Fernsehstudio.

»Die einzige Geheimzutat, die ganz sicher zum Erfolg führen wird, ist harte Arbeit«, erklärte Violetta schnörkellos.

»Das habe ich früher auch immer zum Lehrpersonal gesagt …«, erinnerte sich Carmelo plötzlich hocherfreut.

Doch dem Moderator schien Violettas Antwort nicht zu reichen. »Ganz sicher ? Ist eine gehörige Portion Glück nicht auch notwendig ?«

»Erfolg misst man auf lange Zeit. Glück kann vielleicht einmal schnell zum Sieg führen, aber nur, wer tagtäglich hart auf sein Ziel hinarbeitet, wird dauerhaft erfolgreich sein. Und das in jeder Branche, in jedem Lebensbereich.«

Unwillkürlich kam Mafalda ins Grübeln. Die Worte der jungen Frau waren eindringlich. Und sie hatte mit ihren Aussagen recht, denn Mafalda hatte in ihrem Beruf als Anwältin genau nach diesem Schema gearbeitet: jeden Tag, knallhart und mit dem Ziel vor Augen, ihre Fälle zu gewinnen. Der Erfolg war in der Tat nicht ausgeblieben. Doch der Moderator war wohl noch immer von Zweifeln geplagt, denn er wollte immer mehr von Violetta wissen, beachtete die anderen beiden Gäste kaum noch.

»Du willst also behaupten, dass all die kleinen Unternehmer, die sich jeden Tag den Allerwertesten aufreißen und dann trotzdem schließen müssen, nicht jeden Tag auf ihr Ziel hingearbeitet haben ?« Der Moderator wollte die junge Frau provozieren. Das war Mafalda, die in ihrem Beruf oft die gleiche Strategie benutzt hatte, klar. Deshalb war sie gespannt, wie Violetta vor laufender Kamera darauf antworten würde. Denn als Zuschauer fühlte man sich durch die Fragestellung sofort solidarisch mit jedem kleinen Unternehmen, das dem Druck der Konkurrenz nicht hatte standhalten können.

»Nein, das habe ich nicht gesagt. Unternehmen, die schließen müssen und sterben, haben nur einfach nicht auf das richtige Ziel hingearbeitet und sich nicht auf die eigene Identität besonnen. Nehmen wir zum Beispiel einen Tante-Emma-Laden, der sich zum Ziel setzt, einem großen Supermarkt Konkurrenz zu machen. Ist das deiner Meinung nach machbar ? Nein. Was kann der Laden tun, um trotzdem erfolgreich zu sein ? Er muss sich seine Besonderheit zur Stärke machen. Damit meine ich in diesem Fall die persönliche Beratung oder dieses einzigartig familiäre Gefühl, das so ein Laden eben ausstrahlt.«

Mafalda war so gefangen von den Worten der Unternehmensberaterin, dass sie beinahe vergaß, wo sie sich befand und was sie gerade tat. Die Besonderheit zur Stärke machen … Dieser Satz blieb hängen, hallte in ihr nach. Doch dann starrte Carmelo sie so durchdringend an, dass sie aus ihren Überlegungen gerissen wurde.

»Hm ?«, machte sie in der Annahme, vielleicht eine Frage von ihm überhört zu haben.

»Das Essen …«, erinnerte er sie.

»Oh, selbstverständlich. Scusami«, entschuldigte sie sich und gab ihm den nächsten Löffel Gemüse und diesmal ein bisschen Fleisch dazu. Sie riss sich zusammen und konzentrierte sich wieder auf den alten Mann. Immerhin war sie hier, um sich um ihn zu kümmern.

»Carmelo, hast du eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, ins Seniorenheim zu gehen ? Dort hättest du rund um die Uhr genau die Art von Unterstützung, die du brauchst.«

Der alte Mann schluckte. »Ja, selbstverständlich habe ich das.« Doch weiter sagte er nichts dazu.

»Und ?«, hakte sie nach.

»Ich will meinen Lebensabend in San Teodoro verbringen. Natürlich weiß ich, dass ich euch allen zur Last falle, aber ich will hier nicht weg. Verstehst du das, hm, liebe Mafalda ?«

Sie nickte. O ja, und wie sie das verstand !

Kapitel 4

»Ja ?« Mafalda blickte von dem Aktenordner auf, der aufgeklappt vor ihr lag.

Elena trat ein. »Die Signora Ornella lässt fragen, ob sie kurz mir dir sprechen kann.« Elena stand das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. Und Mafalda gab auch gleich gestenreich zu verstehen, wie wenig Lust sie auf ein Gespräch mit Ornella hatte. Die arme Elena zog mal wieder die Schultern so hoch, dass sie an ihre Ohrringe – heute riesige Creolen – stießen.

Keine Sekunde später trat Ornella mitsamt ihrem gänzlich mediterranen Temperament einfach ein.

»Ich störe nur ganz kurz. Versprochen !«

Mafalda klappte den Ordner zu. Nur mit Mühe konnte sie ein tiefes Seufzen unterdrücken. Sie mochte es nicht, wenn Privates sie hier an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus einholte. Aber eigentlich hatte sie so etwas schon kommen sehen, als Fernando ihr am Vortag von der Trennung von Angela erzählt hatte. Ornella war nämlich deren Mutter.

Elena schlich sich davon und schloss leise die Tür hinter sich. Und Ornella setzte sich unaufgefordert auf den Stuhl vor Mafaldas Schreibtisch. Sie war so alt wie Mafalda, sie hatten zusammen die Schulbank gedrückt. Dann hatten sie sich um den gemeinsamen Schulfreund Toni gestritten, den schließlich Ornella geheiratet hatte, und seitdem konnte man sie nicht mehr als Freundinnen bezeichnen. Davon abgesehen hatten sich die beiden Frauen auch in entgegengesetzte Richtungen entwickelt.

»Meine Tochter sitzt daheim und weint sich seit fast vierundzwanzig Stunden die Augen aus dem Kopf.« So begann Ornella das Gespräch.

»Das tut mir leid.« Und das war nicht gelogen. Sie hegte keine große Sympathie für Angela, aber zu wissen, dass sie litt, war auch nicht schön.

»Ich war genau aus dem Grund gegen eine Beziehung zwischen deinem Sohn und meiner Tochter. Mir war klar, dass das so enden würde. Aber dann hat sie sich in ihn verliebt, und man tut ja alles, damit die eigenen Kinder glücklich sind, nicht wahr ?«

»Absolut !« Diplomatie. Mafalda beherrschte sich, nahm sich vor, sich nicht provozieren zu lassen.

»Deshalb schlucke ich meinen ganzen Stolz hinunter und bitte dich inständig, mit Fernando zu reden. Hilf mir, ihn umzustimmen.«

Mafalda blickte in das Gesicht ihrer ehemaligen Schulfreundin. Ja, sie war gealtert. Wenn Mafalda sich aber anstrengte, konnte sie noch immer das kleine rundliche Mädchen von damals erkennen, das sie früher sehr gemocht hatte. Trotzdem konnte sie nicht glauben, dass Ornella es mit ihrer Bitte ernst meinte.

»Diese Macht habe ich nicht, Oni.« Der alte Spitzname war ihr einfach so herausgerutscht.

»Du magst Angela nicht. Da liegt das Problem.«

»Das ist nicht wahr. Ich glaube nur einfach nicht, dass sie die richtige Frau für Fernando ist.«

»Was ungefähr dasselbe ist und du deinen Sohn sicher jeden Augenblick hast spüren lassen. Ich kenne dich schließlich gut genug.«

Wie befürchtet, ging das Gespräch exakt in die Richtung, die Mafalda auf jeden Fall hatte vermeiden wollen. Daher machte sie es kurz. »Fernando ist ein erwachsener Mann, der seine Entscheidungen schon lange selbst trifft. Mir sind die Hände gebunden. Es tut mir leid.«

»Ich verstehe. Du kannst die alten Geschichten einfach nicht auf sich beruhen lassen, und meine Angela muss es ausbaden«, sagte Ornella. Sie war sauer, woraus sie keinen Hehl machte. »Trotzdem danke, Sindaco.« Ornella stand auf, nickte ihr zu und ging.

»Sindaca !«, rief Mafalda ihr hinterher, bevor Ornella die Tür krachend ins Schloss fallen ließ. »Ach, verdammt !«, schimpfte Mafalda und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch.

Das kurze Gespräch hatte sie aufgewühlt. Vielleicht, weil Ornella den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Ja, sie hatte einfach recht. Mafalda mochte Angela nicht, und sie war Ornella gegenüber derart nachtragend, dass es beinahe etwas Krankhaftes hatte. Außerdem war Mafalda voreingenommen. Aber, ganz ehrlich, wie sollte sie eine junge Frau ernst nehmen, die sich mit dreißig noch alles von ihrer Mutter vorschreiben ließ ? Mafalda konnte ihrem Sohn nicht guten Gewissens eine solche Partnerin wünschen. Abgesehen davon, stand Fernando natürlich immer frei, das zu tun, was er für richtig hielt.

Sie beschloss, eine kurze Pause einzulegen und sich ein belegtes Brot bei Gerarda zu holen, um sich abzulenken und wieder zu beruhigen. Sie verließ eilig das Rathaus und betrat wenig später den einzigen Lebensmittelladen, der übrig geblieben war und vorteilhaft an der Piazza lag. Es gab darin ein bisschen was von allem, wie Gerarda stets betonte. Mafalda ging in ihrer Meinung sogar einen Schritt weiter, denn sie wusste, dass es im Laden nicht nur allerhand Leckeres gab, sondern auch viel echt italienisches Lebensgefühl, gepaart mit der typischen Gastfreundschaft.

Gerarda, ledig und seit Ewigkeiten fünfunddreißig, wie sie Jahr für Jahr stur behauptete, begrüßte Mafalda gewohnt laut und fröhlich und übertönte mit ihrer Stimme die sanfte Hintergrundmusik, die sie immer laufen hatte. Seit jeher war das Radio in dem Laden auf Radio Italia, solo musica italiana eingestellt, denn das Motto der Ladenbesitzerin hinsichtlich ihres Musikgeschmacks war: Hauptsache italienisch. Gerarda war eine temperamentvolle Frau, in jeder Hinsicht. Der weiße Kittel, den sie im Laden trug, spannte über ihren enormen Brüsten, die dank der offenen oberen Knöpfe auch jedem zur Schau gestellt wurden.

»Was darf’s denn sein ?«, erkundigte sich Gerarda, die gerade Lucilla, eine alte Signora, bediente. Mafalda nickte ihr freundlich zu. Lucilla war eine sehr gute Bekannte.

»Ein Panino, bitte !«

»Wie immer mit Mortadella ?«

Mafalda hob den Daumen und wartete geduldig, bis Gerarda hinter dem Tresen zuerst Lucilla und dann ihr den Aufschnitt machte.

»Geht es dir gut, cara ?«, erkundigte Lucilla sich fürsorglich.

»Bestens. Und dir ?«

»Ich kann mich eigentlich auch nicht beklagen, danke.«

Lucilla bezahlte zuerst, dann war Mafalda dran. Das Panino roch so einladend nach frischem Brot und Mortadella, dass Mafalda wohlig warm in der Magengegend wurde. Am liebsten hätte sie das belegte Brot gleich ausgepackt und hineingebissen, doch dann bemerkte sie, wie arg Lucilla mit den vier Einkaufstüten zu kämpfen hatte, die ihr ganz offensichtlich viel zu schwer waren. Sofort eilte Mafalda ihr zur Seite.

»Soll ich dir beim Heimtragen helfen ?«, bot Mafalda an.

»Ich glaube, ich muss dein Angebot annehmen, cara. Eigentlich hatte ich nur vor, einige Kleinigkeiten einzukaufen. Und plötzlich hatte ich den halben Laden im Einkaufskorb …« Lucilla lachte über sich selbst. Ihre gute Laune und Selbstironie waren erheiternd.

»So geht es mir bei Gerarda auch meistens.« Mafalda griff einfach drei der vier Einkaufstüten und wartete, bis Lucilla die letzte nahm. Dann verließen sie gemeinsam den Laden, nachdem sie sich von Gerarda verabschiedet hatten.