13,99 €

Mehr erfahren.

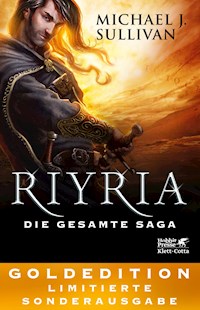

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Riyria

- Sprache: Deutsch

Die Bedrohung – ein neues Imperium. Die geheime Macht – die Kirche Nyphrons. Zwischen allen Fronten – Hadrian und Royce. Riyria und die Welt von Elan sehen sich der größten Gefahr seit Jahrhunderten gegenüber. Die berüchtigten Diebe mit Namen Riyria übernehmen einen Auftrag als Spione des Königs von Melengar, während sich das kleine Königreich verzweifelt im Kampf gegen das Neue Imperium wehrt. Mit einem brutalen Krieg gegen die Bevölkerung versuchen die Putschisten, hinter denen Kirche die Nyphrons steht, die Macht an sich zu reißen. Allen Königreichen droht die Knechtschaft. Kann Prinzessin Arista auf eigene Faust ein Bündnis gegen die Aggresoren schließen? Als Begleitung nimmt sie die besten Agenten des Königreichs mit: Riyria. Doch schon bald findet sich das Trio in einem uralten, beinahe 1000 Jahre alten Konflikt wieder, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Michael J. Sullivan

DERAUFSTIEGNYPHRONS

RIYRIA 3

Aus dem Englischen vonWolfram Ströle

Für Robin, die Amilia Leben eingehaucht, Modina getröstet und zwei weitere Menschen vor dem Tod bewahrt hat.

Für die Mitglieder von goodreads.com und die Bücherblogger-Community, die beide die Serie unterstützt und andere eingeladen haben, an dem Abenteuer teilzunehmen.

Und für die Mitglieder der Arlington Writers Group für großzügige Unterstützung, Hilfe und Feedback.

Impressum

Die Figuren und die Handlung dieses Buchs sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen, lebenden oder toten, sind rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.

Alle Rechte an diesem Werk sind vorbehalten. Es darf in keiner Form, ganz oder auszugsweise, reproduziert, vervielfältigt und vertrieben werden ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Rechteinhaber.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Hobbit Presse

www.hobbitpresse.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Rise of Empire/Nyphron Rising« im Verlag Orbit, Hachette Book Group, New York

© 2011 by Michael J. Sullivan

© Karte by Michael J. Sullivan

Für die deutsche Ausgabe

© 2015, 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: © Birgit Gitschier, Augsburg

Illustration: © Federico Musetti

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98241-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10792-0

Dieses E-Book entspricht der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Inhalt

Prolog

1Die Imperatorin

2Der Kurier

3Das Wunder

4Was ist Wahrheit?

5Sheridan

6Ein Wort

7Klunker

8Hintindar

9Der Leibwächter

10Belohnung

11Rehagen

12Regenzauber

13Modina

14Abend

15Die Ansprache

16Der Kampf um Rehagen

17Degan Gaunt

Länder und Götter Elans

Karte der Welt Elan

Prolog

Royce sah dem Kurier nach, bis er verschwunden war, dann zog er seine Uniform aus.

»Das war ja gar nicht so schwer«, sagte er, an Hadrian gewandt.

»Will?«, fragte Hadrian. Sie schlüpften wieder zwischen die Bäume.

Royce nickte. »Erinnerst du dich, dass du dich gestern beschwert hast, du wärst viel lieber Schauspieler? Ich wollte dir eine Rolle geben: Will, der Grenzposten des Imperiums. Und ich finde, du hast deine Sache sehr gut gemacht.«

»Du brauchst dich wirklich nicht über alle meine Einfälle lustig zu machen.« Hadrian runzelte die Stirn und zog sich den Waffenrock über den Kopf. »Außerdem finde ich die Idee immer noch gut. Wir könnten durch die Dörfer ziehen und in ernsthaften Dramen auftreten, vielleicht sogar in einigen Komödien.« Er betrachtete seinen kleineren Partner taxierend. »Obwohl du dich vielleicht lieber ans Drama halten solltest – vielleicht an Tragödien.«

Royce erwiderte seinen Blick finster.

»Wieso? Wahrscheinlich wäre ich ein genialer Schauspieler. Ich sehe mich schon als strahlenden Helden. In Der Thron von Melengar könnten wir ganz bestimmt Rollen bekommen. Ich spiele den attraktiven Ritter, der gegen den Schurken kämpft, und du – na ja, du könntest mein Kompagnon sein.«

1

Die Imperatorin

Amilia machte den Fehler, Edith Mons Blick zu erwidern. Nicht mit Absicht – sie hatte gar nicht vom Boden aufblicken wollen –, aber Edith hatte sie erschreckt und so war es passiert, bevor sie nachdenken konnte. Bestimmt legte die oberste Magd das als Trotz aus, als Aufsässigkeit aus den Reihen der Spülmägde. Amilia hatte ihr noch nie in die Augen gesehen. Jetzt fragte sie sich, ob aus diesen Augen eine Seele sprach. Wenn ja, versteckte sie sich oder sie war tot und verfault wie ein spätherbstlicher Apfel. Das hätte Ediths Geruch erklärt. Edith roch säuerlich und ein wenig ranzig, wie verdorben.

»Das macht einen weiteren Taler Lohnabzug«, sagte die Großmagd. »Du scheinst es nicht anders zu wollen.«

Edith war groß und breit und hatte nicht die kleinste Andeutung eines Halses. Ihr dicker Schädel saß direkt auf den Schultern. Neben ihr verschwand Amilia förmlich. Von kleiner, birnenförmiger Statur, mit einem Durchschnittsgesicht und langen, schlaff herunterhängenden Haaren, ging sie in der Menge unter und zog keine Blicke auf sich – dazu war sie weder schön noch hässlich genug. Leider nützte ihr diese Unscheinbarkeit bei der Großmagd des Palastes, Edith Mon, nichts.

»Aber ich habe ihn nicht kaputtgemacht.« Zweiter Fehler, dachte Amilia.

Eine fleischige Hand traf klatschend ihre Wange. Ihre Ohren dröhnten und Tränen traten ihr in die Augen. »Nur weiter so«, sagte Edith leise mit einem falschen Lächeln. »Lüg mich ruhig weiter an.«

Amilia musste sich am Spülbecken festhalten. Ihre Wange wurde heiß. Mit den Augen folgte sie Ediths Hand, die sich erneut hob, und zuckte zusammen. Doch Edith kicherte nur hämisch und zog ihre dicken Finger durch Amilias Haare.

»Kein einziger Knoten«, stellte sie fest. »Ich merke schon, was du die ganze Zeit tust, statt zu arbeiten. Willst wohl dem Metzger gefallen, was? Oder dem Schlingel, der das Holz bringt? Hab dich mit ihm reden hören. Weißt du, was die sehen, wenn sie vor dir stehen? Eine hässliche Spülmagd sehen die. Eine schmutzige Dirne, die nach Lauge und Fett stinkt. Du tätest besser daran, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren. Dann müsste ich dich nicht so oft schlagen.«

Sie packte Amilias Haare und wickelte sie sich fest um die Faust. »Nicht dass es mir Spaß macht, dir wehzutun.« Sie zerrte an ihnen, bis Amilia aufstöhnte. »Aber du musst lernen.« Sie zog Amilias Kopf an den Haaren zurück, bis Amilia notgedrungen zur Decke sah. »Du bist langsam, dumm und hässlich. Deshalb arbeitest du auch noch in der Spülküche. Ich kann dich nicht zu einer Wäschemagd machen und schon gar nicht zu einem Hausmädchen oder einer Kammerzofe. Du würdest mich nur blamieren, kapierst du das?«

Amilia schwieg.

»Ob du das kapierst?«

»Ja.«

»Sag, dass der kaputte Teller dir leidtut.«

»Er tut mir leid.«

»Und es tut dir auch leid, dass du deswegen gelogen hast.«

»Ja.«

Edith tätschelte Amilia grob die brennende Wange. »So ist es brav. Die Kosten ziehe ich dir ab. Jetzt zu deiner Strafe …« Sie ließ Amilias Haare los, riss ihr die Scheuerbürste aus der Hand und wog sie. Sonst benützte sie einen Gürtel, dachte Amilia, mit der Bürste tat es vermutlich noch mehr weh. Bestimmt schleppte Edith sie in die Wäschekammer, wo der große Koch sie nicht sah. Denn der Oberkoch, Ibis, mochte Amilia. Edith konnte ihre Mädchen natürlich maßregeln, wie sie wollte, aber nicht in seiner Küche. Amilia wartete also darauf, dass eine fleischige Hand sie am Arm packte. Stattdessen strich Edith ihr über den Kopf. »So lange Haare«, sagte sie schließlich. »Im Grunde sind sie dir im Weg, ja? Wegen der Haare denkst du zu viel an dich. Aber dafür habe ich eine Lösung. Du wirst richtig hübsch aussehen, wenn ich …«

In der Küche wurde es still. Cora, die unablässig den Butterstampfer betätigt hatte, hielt mitten in der Bewegung inne. Die Köche hörten auf zu hacken und zu schneiden und sogar Nipper, der neben den Herden Holz stapelte, erstarrte. Amilia folgte ihren Blicken zur Treppe.

Eine in weißen Samt und Satin gekleidete adlige Dame glitt die letzten Stufen hinab und betrat die von scharfriechendem Dampf erfüllte Spülküche. Aus ihrem gepuderten Gesicht blickten stechende Augen, ihre Lippen waren rasiermesserdünn. Sie war groß und hatte den Kopf – im Unterschied zu der geduckt dastehenden Amilia – stolz erhoben. Jetzt ging sie zu dem kleinen Tisch an der Wand, auf dem der Bäcker Brotteig knetete. »Abwischen«, befahl sie.

Amilia spürte, wie ihr die Scheuerbürste wieder in die Hand gedrückt wurde. Ein Stoß in den Rücken setzte sie stolpernd in Bewegung. Ohne aufzublicken machte sie sich an die Arbeit und wischte in kreisenden Schwüngen über die mehlbestäubte Tischplatte. Nipper eilte mit einem Eimer neben sie, Vella kam mit einem Handtuch. Unter den verächtlichen Blicken der Frau machten sie den Tisch sauber.

»Zwei Stühle«, kommandierte die Dame und Nipper rannte los.

Da Amilia nicht wusste, was sie als Nächstes tun sollte, blieb sie einfach stehen und sah die Frau an. Die tropfende Bürste hielt sie in der Hand. Als die Frau merkte, dass sie angestarrt wurde, senkte Amilia hastig den Blick. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie eine Bewegung. Eine kleine graue Maus hatte sich in den Schatten unter dem Tisch des Bäckers geflüchtet und hielt dort wie erstarrt an. Dann schnappte sie noch schnell nach einem Brotkrümel und verschwand durch einen Spalt in der Wand.

»Pfui Teufel!«, hörte Amilia die Frau sagen. Offenbar meinte sie die Maus. Aber dann fügte sie noch hinzu: »Du machst eine schmutzige Pfütze auf dem Boden. Geh weg.«

Bevor Amilia an ihr Spülbecken zurückkehrte, versuchte sie noch einen Knicks, der allerdings jämmerlich ausfiel. Von der Frau kam unterdessen eine ganze Flut von Befehlen, alle knapp und kalt formuliert. Vella, Cora und sogar Edith begannen den Tisch zu decken wie für ein königliches Bankett. Vella breitete eine weiße Tischdecke darüber und Edith wollte das Silberbesteck verteilen, doch die Dame scheuchte sie beiseite und widmete sich dieser Aufgabe anschließend mit der größten Sorgfalt selbst. Wenig später war der Tisch mit mehreren Kelchgläsern und Leinenservietten für zwei Personen gedeckt.

Amilia hatte keine Ahnung, wer hier speisen sollte. Für das Personal wurde nicht gedeckt, und warum sollten adlige Herrschaften zum Essen in die Küche kommen?

»He, was ist hier los?«, hörte Amilia die vertraute tiefe Stimme von Ibis Feinlein hinter sich. Der alte Schiffskoch war ein Hüne mit einem mächtigen Brustkasten, leuchtend blauen Augen und einem schütteren Bart, der das Kinn umrahmte. Er kehrte von einer vormittäglichen Besprechung mit den Bauern zurück, trug aber trotzdem seine Schürze, die er nie ablegte. Sie war mit ihren fettigen Flecken seine Uniform, das Zeichen seines Amtes. Jetzt kam er polternd in die Küche wie ein Bär, der in seine Höhle zurückkehrt und feststellt, dass dort jemand Unfug angestellt hat. Sein Blick fiel auf die Dame und er blieb stehen.

»Ich bin Baronesse Constance«, belehrte ihn die Dame. »Und ich werde gleich die Imperatorin Modina hierher bringen. Wenn Ihr der Koch seid, bereitet etwas zu essen für sie zu.« Sie schwieg einen Moment, betrachtete kritisch den Tisch, rückte einige Dinge zurecht und ging.

»Schneid den Lammbraten auf, Leif«, rief Ibis. »Cora, du holst Käse, und Vella, du das Brot. Nipper, staple das Holz ordentlicher!«

»Die Imperatorin!«, rief Cora und eilte zur Speisekammer.

»Was will die hier?«, fragte Leif. Er klang ärgerlich, als hätte ein unwillkommener, nichtsnutziger Verwandter sich angemeldet und er sei der belästigte Hausherr.

Amilia hatte von der Imperatorin gehört, sie aber nie gesehen – nicht einmal aus der Ferne. Das hatten nur wenige. Die Imperatorin war vor über einem halben Jahr zu Wintertid in einer privaten Zeremonie gekrönt worden und ihre Ankunft hatte in Aquesta alles auf den Kopf gestellt.

König Ethelred hatte auf die Krone verzichtet und wurde statt mit »Majestät« jetzt mit »Regent« angeredet. Er herrschte zwar noch über die Burg, aber die Burg hieß inzwischen Palast der Imperatorin. Veranlasst hatte diese Veränderungen der andere Regent, Saldur, der frühere Bischof von Melengar. Er residierte jetzt hier und ließ rund um die Uhr an Treppenhaus und Thronsaal bauen. Er hatte auch die neuen Vorschriften für das Personal erlassen.

Wer im Palast diente, durfte das Gelände nur noch in Begleitung eines Mitglieds der neuen Palastwache verlassen. Außerdem wurden sämtliche ausgehenden Briefe gelesen und mussten gebilligt werden. Da ohnehin nur wenige Diener schreiben konnten, bedeutete diese Vorschrift keine große Einschränkung. Das Ausgangsverbot dagegen traf fast alle schwer. Viele, die Familien in der Stadt oder auf einem Bauernhof in der Umgebung hatten, kündigten, weil sie abends nicht mehr nach Hause konnten. Wer blieb, hörte von seinen Angehörigen nichts mehr. Regent Saldur schnitt den Palast erfolgreich von der Außenwelt ab. Unter den Dienern kursierten die wildesten Gerüchte. Auf entlegenen Gängen wurde spekuliert, die Folgen einer Kündigung seien genauso nachteilig wie ein heimlicher Fluchtversuch.

Der Umstand, dass niemand die Imperatorin je sah, sorgte für weiteres Rätselraten. Die Imperatorin war, wie allseits bekannt, Erbin des ersten, legendären Imperators Novron und damit ein Kind des Gottes Maribor. Den Beweis ihrer Abstammung hatte sie dadurch erbracht, dass es ihr als Einziger gelungen war, jenes Ungeheuer zu töten, dem die größten Ritter Elans bereits zu Dutzenden zum Opfer gefallen waren. Davor hatte sie als Bauernmädchen in einem kleinen Dorf gelebt, was bestätigte, dass in den Augen Maribors alle Menschen gleich waren. Gerüchten zufolge war sie bereits in den Seinszustand eines geistigen Wesens aufgestiegen, und nur noch die Regenten und ihre persönliche Gouvernante verkehrten in ihrer göttlichen Gegenwart.

Demnach war die adlige Dame mit dem verkniffenen Gesicht und der gewählten Ausdrucksweise die Gouvernante Ihrer Majestät der Imperatorin, dachte Amilia.

Schon bald lag eine Auswahl der besten Speisen, die in so kurzer Zeit zu beschaffen gewesen waren, auf dem Tisch. Knopp, der Bäcker, und Leif, der Fleischer, stritten sich um ihre Anordnung. Jeder wollte für seine Erzeugnisse den besten Platz. »Cora«, entschied Ibis schließlich, »dein schöner Käsekuchen kommt in die Mitte.« Das Milchmädchen lächelte errötend und Leif und Knopp machten beleidigte Gesichter.

Amilia, die als Spülmagd nicht am Tischdecken beteiligt war, wandte sich wieder ihrem Geschirr zu. Edith schwatzte aufgeregt mit dem Zapfer und dem Mundschenk und die anderen Bediensteten strichen ihre Kleider glatt und fuhren sich mit den Fingern durch die Haare. Nipper war noch mit Kehren beschäftigt, als die vornehme Dame zurückkehrte. Wieder erstarrten alle mitten in der Bewegung und blickten ihr entgegen. Die Dame führte ein schmächtiges Mädchen an der Hand.

»Setzt Euch«, befahl die Baronesse in ihrem forschen Ton.

Alle spähten an den beiden Frauen vorbei, jeder wollte die Gottkönigin möglichst als Erster sehen. Zwei schwerbewaffnete Wächter erschienen und postierten sich rechts und links des Tisches. Sonst kam niemand.

Wo bleibt die Imperatorin?

»Ich sagte, Ihr sollt Euch setzen, Modina«, wiederholte die Baronesse.

Amilia hielt den Atem an.

Modina? Dieses schmächtige Ding ist die Imperatorin?

Das Mädchen schien die Baronesse nicht zu hören und stand nur mit leerem Gesicht da. Dem Aussehen nach war sie noch keine zwanzig, zartgliedrig und ungeheuer mager. Sie mochte einmal hübsch gewesen sein, doch jetzt bot sie einen schrecklichen Anblick. Ihr Gesicht war kreideweiß und die Haut so straff gespannt, dass sich die Knochen darunter in allen Einzelheiten abzeichneten. Die struppigen blonden Haare fielen ihr wirr ins Gesicht. Sie trug nur einen dünnen weißen Kittel, der ihre gespenstische Erscheinung noch verstärkte.

Die Baronesse seufzte und drückte das Mädchen auf einen Stuhl am Tisch des Bäckers. Das Mädchen ließ es willenlos wie eine Puppe geschehen. Sie sagte nichts und starrte blicklos geradeaus.

»Legt Euch die Serviette so auf den Schoß.« Die Baronesse faltete ihre Serviette sorgfältig auf und legte sie sich mit übertrieben deutlichen Bewegungen auf den Schoß. Dann wartete sie und sah die Imperatorin, die nur abwesend dasaß, böse an. »Als Imperatorin bedient Ihr Euch nie selbst«, fuhr sie schließlich fort. »Ihr wartet, bis die Diener Euren Teller füllen.« Sie sah sich ungeduldig um und ihr Blick fiel auf Amilia. »Du da … komm her«, befahl sie. »Bediene Ihre Eminenz.«

Amilia ließ die Bürste ins Spülbecken fallen, wischte sich die Hände an ihrem Kittel ab und trat hastig vor. Sie hatte noch nie serviert, sagte aber nichts. Stattdessen versuchte sie sich krampfhaft daran zu erinnern, wie Leif das Fleisch immer aufgeschnitten hatte. Sie nahm die Zange und ein Messer und ahmte ihn nach, so gut sie konnte. Bei Leif hatte es mühelos ausgesehen, aber ihre Finger wollten ihr nicht gehorchen und sie schnippelte ungeschickt an dem Fleisch herum, trennte einige fransige Stückchen ab und legte sie auf den Teller des Mädchens.

»Brot.« Baronesse Constance ließ das Wort wie eine Peitsche knallen. Amilia stach mit dem Messer in den langen, geflochtenen Laib und hätte sich dabei um ein Haar selbst geschnitten.

»Jetzt esst.«

Einen kurzen Moment lang glaubte Amilia, der Befehl sei an sie gerichtet, und wollte schon zulangen. Sie konnte sich gerade noch beherrschen. Bewegungslos blieb sie stehen, unsicher, ob sie an ihr Spülbecken zurückkehren durfte.

»Esst, habe ich gesagt.« Die Gouvernante starrte das Mädchen wütend an, während das Mädchen seinerseits die gegenüberliegende Wand anstarrte.

»Esst, zum Teufel!«, brüllte die Baronesse und alle Anwesenden einschließlich Edith Mons und Ibis Feinleins zuckten zusammen. Die Baronesse schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser umfielen und die Messer klirrend an die Teller schlugen. »Esst!«, wiederholte sie und versetzte dem Mädchen eine Ohrfeige. Der in Haut verpackte Schädel flog zur Seite und richtete sich wieder auf. Das Mädchen zuckte nicht mit der Wimper, sondern starrte nur weiter geradeaus, diesmal auf eine andere Wand.

In einem Wutanfall sprang die Gouvernante so heftig auf, dass ihr Stuhl umkippte. Sie griff nach einem Stück Fleisch, um es dem Mädchen gewaltsam in den Mund zu stopfen.

»Was geht hier vor?«

Beim Klang der Stimme erstarrte sie. Ein alter, weißhaariger Mann kam die Treppe zur Spülküche herunter. Sein vornehmes purpurrotes Gewand und der schwarze Umhang wirkten in der heißen, unaufgeräumten Küche fehl am Platz. Amilia hatte den Regenten Saldur sofort erkannt.

»Was um alles in der Welt …« Saldur näherte sich dem Tisch. Er sah das Mädchen an, dann die Küchenbediensteten und zuletzt Baronesse Constance, die das Fleisch wieder weggelegt hatte. »Was fällt Euch ein … sie hier herunter zu bringen?«

»Ich … ich dachte, wenn …«

Saldur brachte sie mit erhobener Hand zum Schweigen. Dann ballte er die Hand langsam zur Faust, presste die Lippen zusammen und atmete durch seine Adlernase tief ein. Er betrachtete wieder das Mädchen. »Seht sie Euch an. Ihr solltet sie erziehen und ausbilden. Stattdessen steht es jetzt schlimmer um sie denn je!«

»Ich … wollte ja nur …«

»Schweigt!«, herrschte der Regent sie an und hielt die Faust weiter geballt. In der Küche wurde es totenstill. Zu hören war nur das leise Knistern des Feuers in den Öfen und das Blubbern eines Topfes mit Fleischbrühe. »Wenn eine ausgewiesene Erzieherin so wenig erreicht, können wir genauso gut irgendwen nehmen. Schlechter kann das Ergebnis nicht ausfallen.« Der Regent zeigte auf Amilia. »Du! Gratuliere, du bist ab sofort die Gouvernante Ihrer Eminenz der Imperatorin.« Er wandte sich wieder an die Baronesse. »Was Euch betrifft, so werden Eure Dienste nicht mehr benötigt. Wache, führt sie ab.«

Amilia sah, wie die Baronesse erbleichte. Ihre Arroganz war wie weggeblasen; sie wich ängstlich einen Schritt zurück und wäre fast über den umgekippten Stuhl gestolpert. »Nein, bitte nicht!«, rief sie, als eine Palastwache sie am Arm ergriff und zur rückwärtigen Tür zog. Eine zweite Wache packte sie am anderen Arm. So sehr die Baronesse sich auch wehrte und bettelte und flehte, es war vergeblich. Die Wachen verschwanden mit ihr durch die Tür.

Amilia stand wie angewurzelt an ihrem Platz, die Fleischzange und das Vorlegemesser noch in der Hand, und vergaß fast zu atmen. Draußen war noch schwach das Gezeter der Baronesse zu hören. Der Regent wandte sich an Amilia. Sein Gesicht war gerötet und hinter den straff gespannten Lippen blitzten Zähne. »Enttäusche mich nicht«, sagte er nur und ging mit wehendem Mantel zur Treppe.

Amilia sah das Mädchen an, das unverändert die Wand anstarrte.

* * *

Das Geheimnis, warum man die Imperatorin nie gesehen hatte, wurde gelüftet, als ein Soldat die beiden Mädchen zu Modinas Zimmer begleitete. Amilia hatte erwartet, dass man sie zum östlichen Flügel der Burg bringen würde, in dem die Amtsgemächer des Regenten und die königliche Residenz lagen. Zu ihrer Überraschung blieben sie im Dienstbotentrakt und steuerten auf eine Wendeltreppe gegenüber der Wäscherei zu. Die Kammerzofen gelangten über diese Treppe zu ihren Zimmern in den oberen Stockwerken. Der Soldat dagegen stieg mit ihnen nach unten.

Amilia stellte ihm keine Fragen, zu groß war ihr Respekt vor dem Schwert an seiner Hüfte. Sein Gesicht war eine steinerne Maske mit zwei schwarzen Augen. Amilia reichte ihm mit dem Kopf nur bis zum Kinn und seine Hände waren doppelt so groß wie ihre. Er gehörte zwar nicht zu den Wächtern, die die Baronesse abgeführt hatten, würde bei Bedarf aber bestimmt genauso wenig zimperlich mit ihr verfahren.

Kühle, feuchte Luft schlug ihnen entgegen, als sie in das Dunkel hinabstiegen, das nur von drei Wandlampen erhellt wurde. Bei der letzten hatte die Blende sich teilweise gelöst und Wachs tropfte auf den Boden. Am Fuß der Treppe stand eine Tür offen, die zu einem schmalen Gang mit weiteren Türen auf beiden Seiten führte. In einem Raum sah Amilia mehrere Fässer und ein Gestell mit dick in Stroh verpackten Flaschen. An zwei weiteren Türen hingen große Schlösser, eine dritte stand offen. Dahinter lag ein kleines Zimmer mit nackten Steinwänden, das abgesehen von einem Haufen Stroh und einem Holzeimer leer war. Der Soldat trat zur Seite und stellte sich mit dem Rücken zur Wand neben die Tür.

»Entschuldigung …«, stotterte Amilia verwirrt. »Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir wollten zum Schlafgemach der Imperatorin.«

Der Wächter nickte.

»Soll das heißen, Ihre Eminenz schläft hier?«

Der Wächter nickte wieder.

Amilia sah ihn erschrocken an. Modina hatte das Zimmer inzwischen betreten und sich auf das Stroh gehockt. Der Wächter schloss die schwere Eichentür und schob ein großes Schloss durch den Riegel.

»Halt«, sagte Amilia, »Ihr könnt sie doch nicht hier einsperren. Seht Ihr nicht, dass sie krank ist?«

Der Wächter drückte das Schloss zu.

Amilia starrte die Tür an.

Wie kann das sein? Sie ist die Imperatorin, die Tochter eines Gottes und Hohepriesterin der Kirche!

»Ihr sperrt die Imperatorin in einen alten Keller?«

»Der Keller ist schon besser als das Zimmer davor«, sagte der Soldat. Es waren seine ersten Worte und seine Stimme klang ganz anders, als Amilia erwartet hatte. Weich, voller Mitgefühl und kaum mehr als ein Flüstern. Ihre Empörung legte sich.

»Wo war sie davor?«

»Ich habe schon zu viel gesagt.«

»Aber ich kann sie hier nicht alleine lassen. Sie hat nicht einmal eine Kerze.«

»Ich habe den Befehl, sie hier einzusperren.«

Amilia starrte den Wächter an. Seine Augen konnte sie nicht sehen. Durch das Helmvisier und die allgemeine Finsternis lag seine obere Gesichtshälfte vollkommen im Dunkeln. »Na gut«, sagte sie schließlich und ging zum Eingang des Kellers.

Wenig später kehrte sie mit der tropfenden Laterne von der Treppenwand zurück. »Darf ich ihr wenigstens Gesellschaft leisten?«

»Ihr wollt das wirklich?« Der Wächter klang überrascht.

Amilia wusste es selbst nicht, nickte aber trotzdem. Der Wächter schloss ihr auf.

Die Imperatorin lag auf ihrem Lager aus Stroh. Ihre Augen waren geöffnet und starrten geradeaus. In der Ecke sah Amilia eine zusammengeknüllte Wolldecke. Sie stellte die Laterne auf den Boden, schüttelte die Decke aus und breitete sie über das Mädchen.

»Die behandeln Euch ja wirklich schlecht«, sagte sie und strich behutsam den dichten Schopf Haare zur Seite, der Modina ins Gesicht gefallen war. Die Strähnen fühlten sich so steif und spröde wie das Stroh an, das in ihnen hing. »Wie alt seid Ihr?«

Die Imperatorin antwortete nicht und reagierte auch nicht, als Amilia sie berührte. Sie lag auf der Seite, hatte die Knie bis zur Brust angezogen und drückte die Wange ins Stroh. Ab und zu schloss sie die Augen und ihre Brust hob und senkte sich mit jedem Atemzug.

»Offenbar ist Euch etwas Schlimmes zugestoßen.« Amilia strich mit den Fingern leicht über Modinas nackten Arm. Sie konnte das Handgelenk des Mädchens mit Daumen und Zeigefinger umschließen und hatte sogar noch Platz übrig. »Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier bin. Wahrscheinlich nicht besonders lange. Ich bin auch kein adliges Fräulein, sondern nur eine Magd, die das Geschirr abspült. Der Regent hat gemeint, ich sollte Euch erziehen, aber das war bestimmt ein Missverständnis. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht.« Sie strich Modina behutsam über den Kopf und ließ die Finger ganz leicht über ihre eingefallene Wange wandern. Sie war noch gerötet, wo die Baronesse sie geschlagen hatte. »Aber ich verspreche Euch, ich werde Euch nie wehtun.«

Amilia verstummte und überlegte eine Weile, womit sie das Mädchen sonst noch ansprechen konnte. »Soll ich Euch ein Geheimnis verraten? Aber Ihr dürft nicht lachen. Also … ich habe im Dunkeln schreckliche Angst. Ich weiß, es ist dumm, aber ich kann nicht anders. Ich hatte schon immer Angst. Meine Brüder ziehen mich die ganze Zeit damit auf. Wenn Ihr ein wenig mit mir plaudert, hilft mir das vielleicht. Was meint Ihr?«

Doch sie bekam keine Antwort.

Sie seufzte. »Na ja, morgen hole ich jedenfalls ein paar Kerzen aus meinem Zimmer. Ich habe inzwischen eine ganze Menge zusammengespart. Dann ist es hier wenigstens nicht mehr so finster. Aber jetzt ruht Ihr Euch am besten aus.«

Das mit der Angst im Dunkeln war nicht gelogen, musste allerdings in dieser Nacht hinter einer Vielzahl neuer Ängste zurückstehen. Vorsichtig legte Amilia sich neben die Imperatorin. Sie konnte lange nicht einschlafen.

* * *

Sie wurde nicht von Soldaten geweckt und abgeführt und wachte erst auf, als das Frühstück gebracht wurde – oder vielmehr auf einem hölzernen Tablett über den Boden rutschte, das in der Mitte des Zimmers zum Stehen kam. Darauf lagen ein faustgroßes Stück Fleisch, eine Käseecke und Brot mit einer dicken Kruste. Es sah köstlich aus und entsprach in etwa dem, was Amilia dank Ibis auch sonst aß. Vor ihrer Anstellung im Palast hatte sie nie Rindfleisch oder Wildbret gegessen, jetzt dagegen aß sie es fast täglich. Mit dem Oberkoch befreundet zu sein hatte auch noch andere Vorteile. Niemand wollte es sich mit dem Mann verderben, der für das Essen zuständig war. Deshalb wurde Amilia auch von allen gut behandelt – nur nicht von Edith Mon. Sie nahm ein paar Bissen und tat lautstark kund, wie gut es ihr schmeckte. »Das ist ja so köstlich! Wollt Ihr probieren?«

Die Imperatorin antwortete nicht.

Amilia seufzte. »Nein, offenbar nicht. Was würdet Ihr denn gerne essen? Ich kann Euch alles besorgen.«

Sie stand mit dem Tablett auf und wartete. Nichts. Nach einer Weile klopfte sie an die Tür. Derselbe Wächter öffnete ihr.

»Entschuldigt, aber ich muss mich um eine anständige Mahlzeit für Ihre Eminenz kümmern.« Der Wächter sah verwirrt auf den Teller, trat dann aber zur Seite und ließ sie durch. Sie eilte die Treppe hinauf.

In der Küche wurde noch lebhaft über die Ereignisse vom Vorabend diskutiert. Als Amilia eintrat, verstummten alle. »Haben sie dich wieder zurückgeschickt, ja?« Edith grinste. »Keine Sorge, die Töpfe warten noch auf dich. Ich habe auch das mit deinen Haaren nicht vergessen.«

»Sei still, Edith«, wies Ibis sie finster zurecht. Dann wandte er sich an Amilia. »Alles in Ordnung? Haben sie dich wirklich zurückgeschickt?«

»Es geht mir gut, danke, Ibis, und nein, ich glaube, ich bin noch die Gouvernante der Imperatorin – was immer das bedeutet.«

»Sei froh, Amilia«, sagte Ibis. An Edith gewandt fügte er hinzu: »Und du hältst dich in Zukunft etwas zurück. Sieht so aus, als müsstest du das Geschirr selber abwaschen.« Edith drehte sich mit einem mürrischen Brummen um und entfernte sich.

»Und was brauchst du von uns, meine Liebe?«

»Ich komme wegen dem Essen, das Ihr der Imperatorin geschickt habt.«

Ibis sah sie gekränkt an. »Hat es nicht geschmeckt?«

»Doch, ganz köstlich. Ich habe selbst davon gegessen.«

»Dann verstehe ich nicht …«

»Ihre Eminenz ist krank. Sie kann das nicht essen. Wenn ich früher krank war, hat meine Mutter mir immer Suppe gemacht, so eine dünne, gelbe Brühe, die man gut schlucken konnte. Ich dachte, vielleicht könntet Ihr etwas in der Art zubereiten.«

Ibis nickte. »Natürlich. Suppe geht einfach. Man hätte mir sagen sollen, dass es ihr nicht gut geht. Ich weiß genau, was sie braucht. Seekrankheits-Suppe, so nenne ich sie. Das Einzige, was die neuen Matrosen in den ersten Tagen an Bord bei sich behielten. Leif, bring mir den großen Kessel.«

Den restlichen Vormittag war Amilia zwischen dem Dienstbotenquartier und Modinas kleiner Zelle unterwegs. Zuerst holte sie ihre Habseligkeiten aus dem Schlafsaal: den Ersatzkittel, ein wenig Unterwäsche, ein Nachthemd, eine Bürste und ihren gut gehüteten Schatz von fast einem Dutzend Kerzen. Aus der Wäschekammer holte sie Kopfkissen, Laken und Decken. Aus einem nicht belegten Gästezimmer beschaffte sie sogar einen Wasserkrug, ein wenig milde Seife und ein Waschbecken. Jedes Mal, wenn sie von einem Gang zurückkehrte, lächelte der Wächter ein wenig und schüttelte belustigt den Kopf.

Sie holte noch frisches Stroh vom Stall und tauschte es gegen das alte aus, dann ging sie zu Ibis, um nach der Suppe zu fragen. »Die nächste wird noch besser, wenn ich mehr Zeit habe«, sagte er. »Aber mit dieser hier müsste sie auch schon wieder zu Kräften kommen.«

Amilia kehrte in die Zelle zurück, stellte die dampfende Suppenschüssel auf den Boden und half der Imperatorin, sich aufzusetzen. Zuerst kostete sie selbst, um die Temperatur zu überprüfen, dann hielt sie Modina den Löffel an die Lippen. Die meiste Brühe lief Modina über das Kinn und tropfte auf ihren Kittel.

»Gut, meine Schuld. Das nächste Mal bringe ich eine Serviette mit, das war der vornehmen Dame ja auch so furchtbar wichtig.« Unter den zweiten Löffel hielt Amilia die hohle Hand und fing die meiste Suppe auf. »Na also!«, rief sie. »Ein wenig ist drinnen. Schmeckt gut, nicht wahr?« Sie führte wieder einen Löffel an Modinas Mund und diesmal sah sie Modina sogar schlucken.

Als die Schüssel leer war, war nach Amilias Einschätzung zwar die meiste Suppe auf dem Boden oder Modinas Kleidern gelandet, doch zumindest ein wenig davon hatte Modina auch geschluckt. »So, bestimmt geht es Euch schon ein wenig besser. Aber ich habe Euch über und über mit Suppe bekleckert. Wie wäre es, wenn wir Euch jetzt noch ein wenig sauber machen?« Amilia wusch Modina und zog ihr ihren eigenen Ersatzkittel an. Die beiden Mädchen waren ungefähr gleich groß, allerdings war der Kittel Modina viel zu weit und Amilia musste erst noch aus einigen Schnurenden einen Gürtel flechten.

Munter plaudernd machte sie aus dem Stroh und den Decken, Kissen und Laken zwei provisorische Betten. »Ich hätte uns ja gern auch noch Matratzen geholt, aber die waren zu schwer. Außerdem wollte ich nicht zu viel Wirbel machen. Einige Leute haben mich schon seltsam angesehen. Aber so geht es eigentlich auch ganz gut, was meint Ihr?« Modina starrte geradeaus. Als die Betten gerichtet und frisch bezogen und ein paar Kerzen angezündet waren, setzte Amilia Modina auf ihr Bett und begann behutsam, ihr die Haare zu kämmen.

»Wie wird man eigentlich Imperatorin?«, fragte sie. »Es heißt, Ihr hättet ein Ungeheuer getötet, das schon Hunderten von Rittern das Leben gekostet hat. Eigentlich seht Ihr gar nicht aus wie jemand, der Ungeheuer tötet – nichts für ungut.« Amilia machte eine Pause und legte den Kopf schief. »Immer noch kein Interesse am Reden? Macht nichts. Ihr wollt nicht von Eurer Vergangenheit sprechen, ich verstehe das. Wir haben uns ja eben erst kennengelernt. Hm, lasst sehen … Was kann ich Euch über mich erzählen? Also ich komme aus Tarin im Tal. Wisst Ihr, wo das liegt? Wahrscheinlich nicht. Tarin ist ein Dorf zwischen hier und Colnora, nur ein ganz kleiner Ort, durch den manchmal Leute kommen, die zu interessanteren Orten unterwegs sind. In Tarin selbst ist nicht viel los. Mein Vater baut Fuhrwerke und Kutschen. Er versteht etwas von seinem Handwerk, verdient aber trotzdem nicht viel.«

Sie verstummte und suchte in dem Gesicht des Mädchens nach einer Reaktion auf das, was sie gesagt hatte.

»Was macht Euer Vater? Ich meine, ich hätte gehört, er sei Bauer. Stimmt das?«

Nichts.

»Meiner verdient jedenfalls nicht viel. Meine Mutter meint, es liegt daran, dass er zu sorgfältig arbeitet. Er ist ziemlich stolz auf das, was er macht, deshalb braucht er auch so lange. Für eine Kutsche braucht er manchmal ein ganzes Jahr, was schwierig ist, weil er ja erst bezahlt wird, wenn er fertig ist. Das Material muss er vorher kaufen, und essen müssen wir auch etwas, deshalb haben wir manchmal kein Geld. Meine Mutter arbeitet als Spinnerin und mein Bruder als Holzfäller, trotzdem reicht es irgendwie nie. Deshalb bin ich hier. Ich kann nicht gut spinnen, aber dafür lesen und schreiben.«

Amilia hatte die Haare auf der einen Seite von Modinas Kopf von Knoten befreit und wandte sich der anderen Seite zu.

»Ich merke schon, Ihr seid beeindruckt. Viel genützt hat es mir allerdings nicht. Na gut, außer dass ich damit vielleicht einen Fuß in der Tür hatte. Hm, wie bitte? Ihr wollt wissen, wo ich lesen und schreiben gelernt habe? Danke der Nachfrage. Devon hat es mir beigebracht, ein Mönch, der vor ein paar Jahren nach Tarin kam.« Amilia senkte die Stimme verschwörerisch. »Den habe ich wirklich sehr gemocht. Er war so süß und so gescheit – wahnsinnig gescheit. Er hat Bücher gelesen und mir von fernen Orten erzählt und von Dingen, die vor langer Zeit passiert sind. Und weil er glaubte, dass mein Vater oder der Leiter seines Ordens uns trennen würden, brachte er mir Schreiben bei, damit wir uns schreiben könnten. Er behielt natürlich recht. Mein Vater kriegte das mit uns raus und sagte, mit einem Mönch hätte ich keine Zukunft. Devon wurde fortgeschickt und ich musste tagelang weinen.«

Amilia verstummte, um einen besonders hartnäckigen Haarknoten auszukämmen. Sie versuchte es möglichst vorsichtig zu tun, aber bestimmt tat sie Modina trotzdem weh, auch wenn die das nicht zeigte. »Das war vielleicht ein Riesending«, sagte sie. »Ich dachte im ersten Moment schon, da versteckt sich ein Spatz drin. Jedenfalls, als Papa mitbekam, dass ich lesen und schreiben konnte, war er furchtbar stolz und erzählte es allen, die in die Werkstatt kamen. Ein Kunde, der Junker Jenkins Talbert, war sehr beeindruckt und meinte, er könnte hier in Aquesta ein gutes Wort für mich einlegen. Ich wurde angenommen und alle waren ganz aus dem Häuschen. Als ich dann erfuhr, dass ich nur schmutziges Geschirr abwaschen sollte, hatte ich nicht das Herz, es meiner Familie zu sagen, und deshalb war ich seitdem nicht mehr zu Hause. Jetzt würde man mich auch gar nicht mehr gehen lassen.« Amilia seufzte, doch dann setzte sie ein munteres Lächeln auf. »Aber das ist schon recht, denn jetzt bin ich ja mit Euch zusammen.«

Es klopfte und der Wächter trat ein. Sein Blick verweilte auf den Betten und er nickte zustimmend. Dann sah er Amilia an. Seine Augen blickten traurig. »Verzeihung, aber ich soll Euch auf Befehl von Regent Saldur zu ihm bringen.«

Amilia erstarrte, dann ließ sie die Bürste langsam sinken und legte mit zitternden Händen eine Decke um die Schultern des Mädchens. Sie stand auf, gab Modina noch einen Kuss auf die Wange und flüsterte mit bebender Stimme: »Lebt wohl.«

2

Der Kurier

Er hatte immer befürchtet, dass er so sterben würde, allein auf einer abgelegenen Straße und meilenweit von zu Hause entfernt. Der Wald reichte auf beiden Seiten dicht an die Straße heran, und er hatte mit seinem geübten Blick erkannt, dass nicht harmlose natürliche Ursachen den Baum gefällt hatten, der ihm den Weg versperrte. Er zog an den Zügeln und zwang den Kopf seines Pferdes nach unten. Die Stute schnaubte unwillig und kaute unruhig auf der Trense – wie ihr Reiter witterte sie Gefahr.

Er sah sich um und ließ den Blick über das sommerlich grüne Laub der Bäume rechts und links wandern. Nichts störte die frühmorgendliche Stille, nichts verriet die friedliche Fassade, nur der umgestürzte Baum passte nicht ins Bild. Es gab dafür keine natürliche Ursache. Selbst aus der Entfernung war das leuchtend hellbraune Sägemehl deutlich zu erkennen – eine Straßensperre.

Von Straßenräubern?

Bestimmt lauerte eine Bande von Wegelagerern im Gebüsch und wartete darauf, dass er näher kam. Das Pferd unter ihm schnaubte und er überlegte angestrengt. Die Straße war der kürzeste Weg nach Norden zum Galewyr und er hatte nicht mehr viel Zeit. Breckton stand im Begriff, das Königreich Melengar anzugreifen, aber davor musste er ihm unbedingt noch diese Nachricht überbringen. Sein unmittelbarer Vorgesetzter und die Regenten hatten persönlich betont, wie wichtig das sei. Sie zählten auf ihn – und sie tat es auch. Wie Tausende andere hatte er am Krönungstag in der Eiseskälte auf dem Platz ausgeharrt, um einen kurzen Blick auf die Imperatorin Modina zu erhaschen. Zur namenlosen Enttäuschung der Menge war sie überhaupt nicht erschienen. Nach stundenlangem Warten war stattdessen die Nachricht eingetroffen, sie sei bereits zu sehr von den Geschäften des Neuen Imperiums in Anspruch genommen. Nach ihrem rasanten Aufstieg aus dem Bauernstand verlor die neue Herrscherin offenbar keine Zeit mit Artigkeiten.

Er legte den Mantel ab und schnallte ihn hinter dem Sattel fest. Auf seinem Waffenrock prangte eine goldene Krone. Vielleicht ließen sie ihn ja durch. Sie wussten bestimmt, dass die imperiale Armee ganz in der Nähe stand, und Baron Breckton würde nicht dulden, dass man einen Kurier des Imperiums überfiel. Straßenräuber hatten vielleicht keine Angst vor diesem Hanswurst Graf Ballentyne, aber selbst ein verzweifelter Mensch überlegte es sich zweimal, bevor er Ballentynes Gefolgsmann Breckton erzürnte. Andere Feldherren mochten einen verprügelten oder gar ermordeten Kurier nicht so wichtig nehmen, aber Baron Breckton betrachtete so etwas als persönlichen Angriff auf seine Ehre, und ein Angriff auf Brecktons Ehre kam einem Selbstmord gleich.

Also war noch nicht alles verloren.

Er strich sich die Haare aus den Augen, packte entschlossen die Zügel und ritt langsam weiter. Als er sich der Barrikade näherte, sah er eine Bewegung. Blätter zitterten, ein Zweig knackte. Sofort hielt er an. Sollte er wenden? Er war ein schneller, geschickter Reiter und sein Pferd eine gut eingerittene Dreijährige. Wenn er ihr die Sporen gab, holte ihn niemand ein. Angespannt lauschte er, bereit, beim geringsten Anzeichen einer Gefahr zu fliehen. Doch was er dann sah, hielt ihn davon ab.

Zwei Soldaten in der Uniform des Imperiums traten aus den Bäumen und starrten ihn mit stumpfen Gesichtern, wie man sie bei Fußsoldaten häufig fand, missmutig an. Sie trugen rote Waffenröcke mit dem Wappen ihres Anführers Baron Breckton. Langsam kamen sie auf der Straße näher. Der Größere kaute auf einem Roggenhalm, der Kleinere leckte sich die Finger und wischte sie anschließend an seiner Uniform ab.

»Habt ihr mich vielleicht erschreckt«, sagte der Reiter erleichtert und verärgert zugleich. »Ich hielt euch schon für Straßenräuber.«

Der Kleinere der beiden lächelte. Er hatte seine Uniform nur schlampig angelegt. Die beiden Schulterriemen waren nicht ordentlich befestigt und die ledernen Laschen standen auf den Schultern wie zwei kleine Flügelchen in die Höhe. »Hast du das gehört, Will? Der hat uns für Räuber gehalten. Gar keine schlechte Idee, was? Wir sollten die Durchreisenden ein wenig schröpfen – einen Wegzoll von ihnen fordern. Wenn wir hier schon den ganzen Tag rumstehen müssen, könnten wir uns wenigstens etwas dazuverdienen. Natürlich würde Breckton uns bei lebendigem Leibe die Haut abziehen, wenn er davon erfährt.«

Der größere Soldat, der besonders einfältig wirkte, nickte stumm. Wenigstens hatte er sich mehr Mühe mit seiner Uniform gegeben. Sie passte ihm besser und er hatte sich die Zeit genommen, alles richtig zu befestigen. Beide Uniformen waren zerknittert und fleckig vom Übernachten im Freien, aber so war das eben bei der Infanterie – einer der vielen Gründe, dachte der Reiter, weshalb er das Leben als Kurier vorzog.

»Räumt mal dieses Zeug weg. Ich habe eine dringende Nachricht zu überbringen und muss mich schnellstmöglich beim Oberkommando der imperialen Armee melden.«

»Moment mal, wir haben auch unsere Befehle, ja?«, erwiderte der Kleinere. »Wir dürfen niemanden durchlassen.«

»Ich bin ein Kurier des Imperiums, du Idiot!«

»Ach so«, sagte der Kleine vollkommen unbeeindruckt. Er warf seinem Partner einen kurzen Blick zu, der nur weiter dümmlich vor sich hinstarrte. »Das ist natürlich ein anderes Paar Äpfel, nicht?« Er tätschelte dem Pferd den Hals. »Das würde auch erklären, warum Ihr das Mädel hier so rangenommen habt. Sieht aus, als könnte sie einen Schluck gebrauchen. Wir haben einen Eimer und dahinten fließt auch ein kleiner Bach …«

»Dazu ist keine Zeit. Zieht den Baum weg, aber schnell!«

»Gewiss, gewiss. Ihr braucht nicht gleich unhöflich zu werden. Sagt uns einfach die Parole, dann räumen Will und ich hier ganz schnell auf.« Er pulte mit dem Finger nach etwas, das ihm offenbar zwischen den Zähnen steckte.

»Parole?«

Der Soldat nickte, zog den Finger aus dem Mund, roch daran, verzog das Gesicht und schnippte etwas weg. »Ihr wisst schon, das Kennwort. Spione dürfen wir hier nämlich nicht durchlassen, schließlich haben wir Krieg.«

»Davon weiß ich nichts. Mir hat niemand eine Parole gesagt.«

»Nein?« Der Kleine hob die Augenbrauen und griff nach den Zügeln des Pferdes.

»Ich habe mit den Regenten persönlich gesprochen und …«

Der größere Soldat erwachte plötzlich zum Leben und zog den Kurier mit einem Ruck vom Pferd. Er landete unsanft auf dem Rücken und schlug sich den Kopf an. Die Schmerzen waren so heftig, dass ihm für einen Moment schwarz vor Augen wurde. Als er die Augen wieder öffnete, stand der Soldat mit gespreizten Beinen über ihm und hielt ihm ein Schwert an den Hals.

»Für wen arbeitet Ihr?«, knurrte er.

»Was willst du tun, Will?«, fragte der Kleine, der sein Pferd hielt.

»Nur diesen Spion zum Reden bringen, mehr nicht.«

»Ich … ich bin kein Spion. Ich bin ein Kurier des Imperiums. Lass mich los!«

»Wir haben nicht den Befehl, jemanden zu verhören, Will. Wenn einer die Parole nicht kennt, schneiden wir ihm die Kehle durch und werfen ihn in den Bach. Baron Breckton kann sich nicht mit jedem Schwachkopf abgeben, den wir auf der Straße aufgreifen. Für wen arbeitet der Typ deiner Meinung nach? Unser einziger Gegner ist Melengar, also natürlich für die. Jetzt schneide ihm die Kehle durch, dann helfe ich dir, ihn zum Bach rüberzuziehen, sobald ich sein Pferd angebunden habe.«

»Aber ich bin wirklich ein Kurier!«

»Klar seid Ihr das.«

»Ich kann es beweisen. In meiner Satteltasche ist eine Nachricht für Baron Breckton.«

Die beiden Soldaten wechselten einen skeptischen Blick, dann zuckte der kleinere die Achseln, öffnete die Satteltaschen und durchsuchte sie. Er zog einen ledernen Ranzen heraus, der ein mit Wachs versiegeltes Pergament enthielt, erbrach das Siegel und betrachtete das Dokument prüfend.

»Hm, das ist doch nicht zu fassen. Offenbar sagt er tatsächlich die Wahrheit, Will. Das sieht hier wirklich wie eine Nachricht an den Herrn Baron aus.«

»Ja?« Der andere machte ein besorgtes Gesicht.

»Doch, auf jeden Fall. Lass ihn lieber los.«

Bekümmert steckte der andere sein Schwert ein und half dem Kurier auf die Beine. »Äh … tut mir leid, aber wir haben unsere Befehle.«

»Wenn Baron Breckton das erbrochene Siegel sieht, lässt er euch köpfen!«, schimpfte der Kurier, drängte an ihm vorbei und riss dem anderen das Pergament aus der Hand.

»Uns?« Der Kleine lachte. »Wie Will eben sagte, wir halten uns nur an unsere Befehle. Ihr habt versäumt, Euch vor der Abreise die Parole geben zu lassen. Der Baron ist da ziemlich penibel. Er mag es nicht, wenn man seine Vorschriften missachtet. Gut, Ihr werdet für Euren Fehler wahrscheinlich nur eine Hand verlieren oder vielleicht ein Ohr. Aber ich an Eurer Stelle würde doch zusehen, ob ich das Wachs nicht irgendwie warm kriege und den Brief wieder versiegle.«

»Der Abdruck des Stempels würde dabei verlorengehen.«

»Ihr könntet sagen, es wäre heiß gewesen und die Sonne hätte den ganzen Tag auf die Tasche geschienen und das Wachs geschmolzen. Ist doch immer noch besser, als eine Hand oder ein Ohr einzubüßen, finde ich. Außerdem hält sich ein vielbeschäftigter Adliger wie Breckton nicht lange mit dem Siegel auf, wenn er eine dringende Nachricht kriegt. Ein erbrochenes Siegel dagegen ist etwas anderes. Das würde er natürlich sofort bemerken.«

Der Kurier betrachtete das im Wind flatternde Pergament und spürte, wie sich ihm der Magen zusammenzog. Er hatte keine andere Wahl, aber er würde das Siegel nicht hier reparieren, nicht vor den Augen dieser Idioten. Er stieg auf sein Pferd.

»Macht die Straße frei!«, rief er barsch.

Die beiden Soldaten zerrten die Äste zur Seite. Der Kurier trat seinem Pferd in die Flanken und galoppierte an ihnen vorbei.

* * *

Royce sah ihm nach, bis er verschwunden war, dann zog er seine Uniform aus. »Das war ja gar nicht so schwer«, sagte er, an Hadrian gewandt.

»Will?«, fragte Hadrian. Sie schlüpften wieder zwischen die Bäume.

Royce nickte. »Erinnerst du dich, dass du dich gestern beschwert hast, du wärst viel lieber Schauspieler? Ich wollte dir eine Rolle geben: Will, der Grenzposten des Imperiums. Und ich finde, du hast deine Sache sehr gut gemacht.«

»Du brauchst dich wirklich nicht über alle meine Einfälle lustig zu machen.« Hadrian runzelte die Stirn und zog sich ebenfalls den Waffenrock über den Kopf. »Außerdem finde ich die Idee immer noch gut. Wir könnten durch die Dörfer ziehen und in ernsthaften Dramen auftreten, vielleicht sogar in einigen Komödien.« Er betrachtete seinen kleineren Partner taxierend. »Obwohl du dich vielleicht lieber ans Drama halten solltest – vielleicht an Tragödien.«

Royce erwiderte seinen Blick finster.

»Wieso? Wahrscheinlich wäre ich ein genialer Schauspieler. Ich sehe mich schon als strahlenden Helden. In Der Thron von Melengar könnten wir ganz bestimmt Rollen bekommen. Ich spiele den attraktiven Ritter, der gegen den Schurken kämpft, und du – na ja, du könntest mein Kompagnon sein.«

Sie wichen Zweigen aus, während sie Kappen und Handschuhe auszogen und in die Waffenröcke einwickelten. Anschließend stiegen sie zu einem der vielen kleineren Flüsse hinunter, die in den großen Galewyr mündeten. Am Ufer standen friedlich grasend die Pferde, die sie dort zurückgelassen hatten, und schlugen träge mit ihren Schwänzen nach den Fliegen. »Du machst mir manchmal Sorgen, Hadrian, wirklich.«

»Aber warum nicht Schauspieler? Es wäre vollkommen ungefährlich und vielleicht sogar lustig.«

»Es wäre weder das eine noch das andere. Außerdem sind Schauspieler ständig unterwegs. Nein, ich bin mit unserer jetzigen Situation ganz zufrieden.« Nach einer kurzen Pause fügte Royce hinzu: »So kann ich in der Nähe von Gwen bleiben.«

»Aber das wäre doch noch ein Grund. Warum suchen wir uns nicht eine andere Arbeit? Ehrlich, wenn ich hätte, was du hast, würde ich nie wieder einen Auftrag annehmen.«

Royce zog ein Paar Stiefel aus einer Satteltasche. »Wir tun unsere Arbeit, weil wir gut darin sind und weil Alric uns jetzt im Krieg für die Beschaffung von Informationen einen Spitzenlohn zahlt.«

Hadrian schnaubte. »Einen Spitzenlohn für uns, sicher, aber wer kommt für die anderen Kosten auf? Breckton arbeitet vielleicht für diesen Schwachkopf Ballentyne, aber er selbst ist kein Narr. Er prüft das Siegel ganz bestimmt und wird dem Kurier die Geschichte mit dem in der Satteltasche geschmolzenen Wachs nicht abkaufen.«

»Ich weiß.« Royce setzte sich auf einen Baumstamm, um die Stiefel des Imperiums gegen seine eigenen zu tauschen. »Aber nach der ersten Lüge klingt die Geschichte von den Posten, die das Siegel erbrochen haben, noch viel abwegiger, und dann glaubt ihm niemand mehr irgendetwas.«

Hadrian, der ebenfalls damit beschäftigt war, die Stiefel zu wechseln, hob den Kopf und sah seinen Partner vorwurfsvoll an. »Ist dir eigentlich klar, dass man ihn vermutlich wegen Hochverrats hinrichten wird?«

Royce nickte. »Damit wäre dann gleich noch der einzige Zeuge beseitigt.«

»Genau das meine ich doch.« Hadrian schüttelte seufzend den Kopf.

Royce spürte, wie die vertraute Schwermut ihn wieder überkam. In letzter Zeit hatte das überhand genommen. Den Grund für die Launen seines Freundes kannte er nicht. Die eigenartigen Anfälle von Niedergeschlagenheit folgten gewöhnlich auf Erfolge und führten ihrerseits zu nächtlichen Besäufnissen.

Er hätte gerne gewusst, ob das Geld, das sie verdienten, Hadrian überhaupt noch interessierte. Hadrian nahm nur, was er für Essen und Trinken brauchte, und bewahrte den Rest irgendwo auf. Royce hätte den Wunsch seines Freundes besser verstanden, wenn sie ihr Dasein als Taschendiebe oder Einbrecher gefristet hätten, aber gegenwärtig arbeiteten sie für den König. Ihre Aufträge waren für Royce’ Geschmack schon fast zu sauber. Hadrian hatte von schmutziger Arbeit wirklich keine Ahnung. Im Unterschied zu Royce war er nicht in der Gosse von Rehagen aufgewachsen.

Royce wollte noch einmal versuchen, ihn zur Einsicht zu bringen. »Wäre es dir lieber, sie finden alles heraus und schicken Leute, die uns zur Strecke bringen sollen?«

»Nein, ich will nur nicht der Grund sein, dass ein Unschuldiger sterben muss.«

»Niemand ist unschuldig, mein Freund. Und du bist auch nicht der Grund … sondern mehr« – er suchte nach Worten – »das Fett unter den Kufen.«

»Danke. Das baut mich enorm auf.«

Royce faltete seine Uniform zusammen und verstaute sie mit den Stiefeln ordentlich in seiner Satteltasche. Hadrian kämpfte immer noch mit seinen schwarzen Stiefeln, die ihm zu klein waren. Mit einem energischen Ruck riss er sich den zweiten herunter und schleuderte ihn ungeduldig auf den Boden. Dann hob er ihn wieder auf und stopfte ihn zusammen mit dem anderen und der Uniform so tief wie möglich in seine Tasche. Anschließend zog er die Klappe darüber und schnallte sie so fest, wie er konnte. Finster starrte er die Tasche an und seufzte wieder.

»Wenn du besser packen würdest, hättest du mehr Platz für deine Sachen«, sagte Royce.

Hadrian sah ihn verwirrt an. »Wie? Ach so, nein, ich … ich seufze nicht wegen der Tasche.«

»Wegen was dann?« Royce hängte sich seinen schwarzen Mantel um und rückte den Kragen zurecht.

Hadrian strich seinem Pferd über den Hals. »Ich weiß auch nicht.« Er klang traurig. »Es ist nur … ich hatte irgendwie gehofft, in meinem Alter schon weiter zu sein … also mit meinem Leben.«

»Bist du verrückt? Die meisten Menschen arbeiten sich auf einem kleinen Stück Land zu Tode, das nicht einmal ihnen gehört. Du dagegen kannst tun und lassen, was du willst.«

»Ich weiß, aber in meiner Jugend dachte ich immer, ich … also ich wäre etwas Besonderes. Ich stellte mir vor, ich würde irgendeine Heldentat vollbringen, das Königreich retten und die Prinzessin heiraten, aber davon träumt wahrscheinlich jeder Junge.«

»Ich nicht.«

Hadrian sah ihn ärgerlich an. »Ich habe mir einfach ausgemalt, wer ich sein würde, und an einen wertlosen Spion habe ich dabei nie gedacht.«

»Von wertlos kann wohl kaum die Rede sein«, widersprach Royce. »Wir verdienen glänzend, vor allem in letzter Zeit.«

»Darum geht es nicht. Ich habe auch als Söldner gut verdient. Es geht nicht ums Geld, sondern darum, dass ich auf Kosten anderer lebe wie ein Blutegel.«

»Wie kommst du ausgerechnet jetzt auf so was? Wir verdienen zum ersten Mal seit Jahren gutes Geld und bekommen in einem fort seriöse Aufträge. Unser Auftraggeber ist ein König, bei Maribor! Wir können zwei Nächte hintereinander im selben Bett schlafen, ohne gleich fürchten zu müssen, dass wir verhaftet werden. Als ich letzte Woche am Hauptmann der Stadtwache vorbeigekommen bin, hat er mich sogar mit einem Nicken gegrüßt!«

»Es geht mir gar nicht um die Menge an Arbeit, sondern die Art der Arbeit. Dass wir ständig lügen. Wenn dieser Kurier stirbt, ist das unsere Schuld. Das stört mich auch nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren. Warum, glaubst du, schlage ich immer wieder vor, etwas anderes zu tun? Weißt du, warum ich damals entgegen unseren Vorsätzen bereit war, den Auftrag zu übernehmen, bei dem wir Pickerings Schwert stehlen sollten? Der uns fast das Leben gekostet hätte?«

»Weil man uns ungewöhnlich viel Geld geboten hat«, antwortete Royce.

»Nein, das war dein Grund. Ich wollte ihn übernehmen, weil es irgendwie um eine gute Sache zu gehen schien. Weil ich die Chance witterte, jemandem helfen zu können, der Hilfe verdiente, zumindest glaubte ich das damals.«

»Und Schauspieler zu werden ist die Lösung?«

Hadrian band sein Pferd los. »Nein, doch als Schauspieler könnte ich wenigstens so tun, als führte ich ein rechtschaffenes Leben. Aber wahrscheinlich sollte ich froh sein, dass ich überhaupt noch lebe, ja?«

Royce schwieg. Da war es wieder, dieses nagende Gefühl. Er hasste es, Geheimnisse vor Hadrian zu haben, und hatte deshalb ein sehr schlechtes Gewissen, was erstaunlich war, weil er bisher gar nicht gewusst hatte, dass er eins hatte. Für ihn entschied die jeweilige Situation über richtig und falsch. Richtig war, was ihm nützte – falsch alles andere. Er stahl und log und tötete sogar, je nach Bedarf. Das war das Handwerk, auf das er sich verstand. Entschuldigen brauchte man sich dafür nicht, auch ein schlechtes Gewissen erübrigte sich. Die anderen führten Krieg gegen ihn und nichts war heilig.

Hadrian zu sagen, was er erfahren hatte, war zu riskant. Royce bevorzugte eine Welt, die berechenbar war, in der es für jede Veränderung eine Erklärung gab. Die Grenzen auf den Landkarten änderten sich täglich und die Macht wanderte von einer Hand zur anderen. Die Zeit verging rasend schnell und niemand wusste mehr, was als Nächstes passieren würde. Ihm war, als müsste er im Spätfrühling einen zugefrorenen See überqueren. Er suchte nach einem sicheren Weg, aber das Eis knackte unter seinen Füßen. Doch einige Änderungen konnte er immerhin unter Kontrolle behalten. Wenn er jetzt etwas vor Hadrian geheim hielt, dann nur zu seinem Wohl.

Er bestieg seine gedrungene graue Stute namens Maus und überlegte. »Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel gearbeitet. Vielleicht sollten wir uns eine Pause gönnen.«

»Wie soll das gehen?«, erwiderte Hadrian. »Die Armee des Imperiums will in Melengar einfallen, Alric braucht uns also dringender denn je.«

»Sollte man meinen, nicht wahr? Aber du hast die Nachricht des Kuriers nicht gelesen.«

3

Das Wunder

Prinzessin Arista Essendon saß benommen auf dem Polster der Kutsche und jede Rinne und jedes Schlagloch der Straße schüttelten sie gründlich durch. Sie hatte einen steifen Hals vom Schlafen gegen die Armlehne und Kopfschmerzen vom ständigen Holpern. Gähnend streckte sie sich, rieb sich die Augen und massierte sich das Gesicht. Beim Versuch, die kastanienbraunen Haare zu ordnen, blieben ihre Finger an zahlreichen Knoten hängen.

Die Kutsche der Botschafterin war vom übermäßigen Reisen im vergangenen Jahr genauso mitgenommen wie ihr Passagier. Durch das Dach tropfte der Regen, die Spannung der Federn hatte nachgelassen und die Polster waren stellenweise verschlissen. Der Kutscher hatte Befehl, die Pferde anzutreiben und bis Mittag in Medford zu sein. Sie kamen auch gut voran, spürten die Furchen und Steine auf dem Weg dafür aber noch heftiger. Arista zog den Vorhang zurück. Durch Lücken im Laub der Bäume, die die Straße säumten, blitzte die Morgensonne.

Sie war fast zu Hause.

Jedes Mal, wenn die Sonne hereinfiel, leuchtete das Innere der Kutsche auf. Der durch die Fenster eingedrungene Staub bedeckte alles. Auf der Bank gegenüber lag ein Stoß Pergamente. Die obersten Blätter waren heruntergefallen und jemand hatte auf ihnen ein schmutziges Leinentuch und einige Apfelbutzen abgelegt. Stiefelabdrücke bedeckten den Boden. Außerdem lagen dort eine Decke, ein Korsett, zwei Kleider und drei Schuhe. Arista hatte keine Ahnung, wo sich der vierte befand, und hoffte nur, dass sie ihn nicht in Lanksteer vergessen hatte. Sie hatte seit einem halben Jahr das Gefühl, überall in Avryn Teile von sich zurückzulassen.

Hilfred hätte gewusst, wo der Schuh war.

Sie nahm die Haarbürste mit dem Perlmuttgriff und drehte sie in ihren Händen hin und her. Hilfred hatte tagelang in den Trümmern danach gesucht. Die Bürste kam aus Tur Del Fur. Ihr Vater hatte ihr aus jeder Stadt, in die er gereist war, eine Haarbürste mitgebracht. Er war ein sehr zurückhaltender Mensch gewesen, und jemandem zu sagen, dass er ihn lieb hatte, war ihm schwergefallen, sogar bei seiner Tochter. Die Bürsten waren stumme Eingeständnisse seiner Liebe gewesen. Früher hatte sie Dutzende davon besessen – jetzt nur noch diese eine. Beim Einsturz des Turms, in dem sich ihr Zimmer befunden hatte, waren die anderen verlorengegangen. Ihr war damals gewesen, als hätte sie auch ihren Vater noch einmal verloren. Drei Wochen später war dann diese Bürste aufgetaucht. Hilfred musste sie gesucht haben, obwohl er nie davon gesprochen oder es zugegeben hatte.

Hilfred hatte ihr jahrelang als Leibwächter gedient. Erst als er nicht mehr da gewesen war, hatte sie gemerkt, wie sehr sie sich an seine Anwesenheit gewöhnt hatte.

Inzwischen hatte sie einen neuen Leibwächter. Alric hatte ihn persönlich aus den Mitgliedern der Palastwache ausgewählt. Sein Name fing mit einem T an – Tom, Tim, Travis, etwas in der Art. Er stand auf ihrer falschen Seite, redete zu viel, lachte über seine eigenen Witze und kaute immer auf etwas herum. Er mochte ein tapferer, erfahrener Soldat sein, aber er war nicht Hilfred.

Sie hatte Hilfred zuletzt vor über einem Jahr in Dahlgren gesehen. Der Gilarabrywn hatte sie angegriffen und er wäre fast gestorben. Er hatte zum zweiten Mal versucht, sie zu retten, und sich wieder Verbrennungen zugezogen. Beim ersten Mal war sie zwölf gewesen – damals war im Schloss Feuer ausgebrochen. Ihre Mutter und einige weitere waren umgekommen, sie dagegen war von einem fünfzehnjährigen Jungen gerettet worden, dem Sohn eines Wachoffiziers, der dem Inferno getrotzt und sie aus dem Bett geholt hatte. Auf Aristas Drängen war er noch einmal zurückgekehrt, um auch ihre Mutter zu holen. Das hatte er nicht geschafft, stattdessen war er beinahe selbst umgekommen. Er hatte noch Monate später an den Folgen gelitten und Aristas Vater hatte ihn zur Belohnung zu Aristas Leibwächter ernannt.

In Dahlgren hatte er noch ungleich stärkere Verbrennungen erlitten. Heiler hatten ihn von Kopf bis Fuß in Tücher eingewickelt und er hatte tagelang bewusstlos gelegen. Beim Aufwachen hatte er Arista nicht sehen wollen. Das hatte sie sehr getroffen. Dann war er im hinteren Teil eines Wagens abgereist, ohne sich von ihr zu verabschieden. Niemand hatte ihr sagen dürfen, wohin er gefahren war. Natürlich hätte sie darauf bestehen können, dass man es ihr sagte. Sie hätte die Heiler dazu zwingen können zu reden. Noch monatelang hatte sie damit gerechnet, ihn zu sehen, wenn sie über die Schulter blickte, oder das vertraute Klappern seines Schwerts an seinem Schenkel zu hören. Sie fragte sich oft, ob es richtig gewesen war, ihn gehen zu lassen. Auch diesen Kummer musste sie jetzt tragen, zusätzlich zu der Last, die sich über das vergangene Jahr angesammelt hatte. Sie seufzte.

Der Anblick der unaufgeräumten Kabine steigerte ihren Trübsinn noch. Das kam davon, wenn man sich weigerte, eine Kammerzofe mitzunehmen, aber sie konnte sich nicht vorstellen, mit einer anderen Person so lange in der Kutsche eingesperrt zu sein. Sie hob die Kleider auf und legte sie auf die Bank gegenüber. Dabei fiel ihr Blick auf ein zusammengeknülltes Dokument, das in den Falten des Fenstervorhangs auf der anderen Seite hing. Sie spürte einen Stich im Magen. Stirnrunzelnd löste sie das zerknitterte Blatt aus dem Vorhang und glättete es auf ihrem Schoß.

Es enthielt eine Liste von Königreichen und Provinzen, die jeweils durchgestrichen und mit dem Hinweis IMP versehen waren. Dass der Graf von Chadwick und König Ethelred als Erste den Ring der Imperatorin geküsst hatten, überraschte Arista nicht. Die Länge der Liste machte sie allerdings einigermaßen fassungslos. Die Machtverhältnisse hatten sich praktisch über Nacht vollkommen verschoben. Am einen Tag noch nichts, am nächsten – peng!, gab es schon das Neue Imperium, dem von Avryn die Königreiche Warric, Ghent, Alburn, Maranon, Galeannon und Rhenydd beigetreten waren. Kleinere Widerstandsnester wie Glouston wurden unter Druck gesetzt, überfallen und geschluckt. Arista fuhr mit dem Finger über die Linie, mit der Dunmore durchgestrichen war. Seine Hoheit König Roswort hatte gnädig verfügt, es sei im besten Interesse seines Königreichs, das vom Imperium angebotene vergrößerte Territorium anzunehmen und dafür im Gegenzug Teil des Neuen Imperiums zu werden. Arista wäre nicht überrascht gewesen, wenn man Roswort als Teil der Bezahlung Melengar versprochen hätte. Von allen Königreichen Avryns hatte sich nur Melengar geweigert, dem Imperium beizutreten.

Es war alles so schnell gegangen.

Noch vor einem Jahr war das Neue Imperium nur eine Idee gewesen. Arista hatte als Botschafterin Monate damit verbracht, Bündnisse zu schmieden. Ohne Hilfe von außen, ohne Verbündete konnte Melengar sich unmöglich gegen den wachsenden Koloss behaupten.

Wie lange dauert es noch, bis das Imperium nach Norden marschiert und …

Die Kutsche bremste abrupt. Arista wurde nach vorn geworfen, die Vorhänge schaukelten und die müden Federn knarrten. Verwirrt blickte sie aus dem Fenster. Sie hatten mitten auf der alten Heerstraße angehalten. Das Waldesdickicht war einer weiten Blumenwiese gewichen, demnach standen sie auf der Ebene nur wenige Meilen vor Medford.

»Was ist los?«, rief sie aus dem Fenster.

Keine Antwort.

Wo steckt eigentlich Tim oder Ted oder wie zum Henker er heißt?

Sie zog den Riegel, raffte ihren Rock und drückte die Tür auf. Die Sonne schien ihr warm ins Gesicht und sie musste die Augen zusammenkneifen. Ihre Beine waren steif, der Rücken tat ihr weh. Mit nur sechsundzwanzig Jahren fühlte sie sich bereits uralt. Sie schlug die Tür hinter sich zu, hielt sich die Hand schützend über die Augen und sah wütend zu den Silhouetten von Kutscher und Pferdeknecht hinauf. Die beiden erwiderten ihren Blick nur kurz und wandten ihre Aufmerksamkeit wieder der Straße zu, die vor ihnen abwärts führte.

»Daniel, was …«, fing sie an und verstummte. Jetzt sah sie es auch.

Von der grasigen Ebene unmittelbar im Norden von Medford reichte der Blick ungehindert einige Meilen nach Süden. Das Gelände fiel sacht ab in Richtung Medford, der Hauptstadt Melengars. Arista sah die spitzen Türme der Mares-Kathedrale und von Schloss Essendon und dahinter den Galewyr, der die südliche Grenze des Königreichs bildete. Damals, als ihre Eltern noch lebten, war die königliche Familie im Sommer oft zu Picknicken hierher gekommen und hatte die frische Brise und die Aussicht genossen. An diesem Tag bot sich ihr allerdings ein ganz anderer Anblick.