10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Émile und die Frauen Émile und Jeanne Virieu führen ein zurückgezogenes Leben mit sorgfältig gepflegten Ritualen. Als Korrektor in einer Druckerei arbeitet Émile Tag für Tag in einem Glaskäfig und korrigiert Druckfahnen. Hier fühlt er sich sicher, als Beobachter, der auf das Leben der anderen blickt. Doch dann wird Émiles Ruhe gestört: Sein Schwager hat eine Geliebte und will die Scheidung, Émiles Schwester sucht seinen Rat, und dann ziehen auch noch neue Nachbarn ein. Die Frau nebenan fasziniert den gebeutelten Émile – und sie lockt ihn aus seinem Glaskäfig heraus. Ein packender später Roman des Meisters psychologischer Dramen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

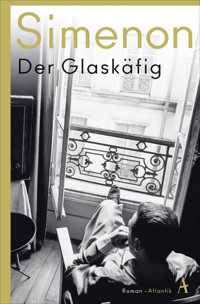

Georges Simenon

Der Glaskäfig

Roman

Aus dem Französischen von Stefanie Weiss

Atlantik

1

Das abgehackte Geklapper der Schreibmaschine weckte ihn auf, und er erblickte wie gewöhnlich das fahle aufgeschlagene Bett seiner Frau auf der anderen Seite des Nachttischs.

Wer hatte das mit den Einzelbetten beschlossen? Heute, nach achtzehn Jahren, hätte er es nicht mehr mit Sicherheit sagen können. Die Ereignisse von damals waren im Übrigen verschwommen, und er wollte sie aus Gründen, die er nicht zu analysieren versuchte, lieber aus seiner Erinnerung verbannen. Wahrscheinlich war sie es gewesen. Und er hatte nicht protestiert. Er protestierte nie. Und so war es schließlich nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass sie eine Nacht gemeinsam in einem Bett verbracht hatten.

Er wäre auch ohne die Schreibmaschine aufgewacht, weil das seine Zeit war, sieben Uhr früh. Man hätte meinen können, dass die Geräusche von der Straße her jeden Tag von neuem um diese Zeit einsetzten. Das stimmte natürlich nicht. Das Leben draußen war früher angelaufen, unmerklich, aber um diese Zeit brach es eben abrupt in seinen Schlaf ein.

Er blieb eine Zeit lang benommen liegen, stand dann wie im Schlaf auf und ging mit verschwommenem Blick zum Badezimmer hinüber. Er stellte sich unter die Dusche, weil es ihm zuwider war, sich in der Wanne im warmen Wasser auszustrecken, wo er sich wie ein Gefangener vorkam.

Es war die Zeit der frühmorgendlichen Gedankenfetzen, die sich nicht unbedingt logisch aneinanderreihten. Er war unzufrieden mit sich, als er sich beim Rasieren aus der Nähe ansah. Er hatte kein gut geschnittenes Gesicht. Die Gesichtszüge waren weich, der Nasenrücken hob sich nicht klar ab. Die großen Augen mit den hervorquellenden Augäpfeln waren dunkel und ausdruckslos. Fast immer schauten ihm die Leute auf die Augen, und er hatte den Verdacht, dass sie dabei eine Art Unbehagen empfanden.

Bei der Wahl seiner Kleidung achtete er weder auf eine persönliche Note noch auf Eleganz. Er war stets dunkel gekleidet, wie um dadurch so wenig wie möglich aufzufallen. Und dennoch gab es auf der Straße Leute, die sich nach ihm umdrehten. Er wusste nicht, warum. Er stellte sich diese Frage seit seiner Kindheit. Er hatte das Gefühl, nicht so zu sein wie die anderen, und es kam vor, dass er sich an den Hauswänden entlangdrückte.

Jetzt machte er endlich die Tür zum Wohnzimmer auf. Seine Frau saß an der Schreibmaschine, und er gab ihr mit spitzen Lippen einen Kuss auf die Stirn.

»Bonjour, Jeanne.«

»Bonjour, Émile.«

Früher mal mussten sie sich ja wohl auf den Mund geküsst haben, aber das hatte nicht lange angehalten und in ihrem Verhältnis jedenfalls keinerlei Spur hinterlassen.

Seine Frau war nicht im Negligé, obwohl es noch so früh war. Er hatte sie so gut wie nie im Negligé gesehen, oder etwa mit Lockenwicklern im Haar. Sie war immer vor ihm aufgestanden. Sie stand geräuschlos auf, schloss sich im Badezimmer ein und ging danach zum Kaffeekochen in die Küche. Sie aß zwei oder drei Croissants, die zusammen mit einer frischen Stange Brot täglich vor der Wohnungstür bereitlagen.

All dies lief mit der Genauigkeit eines Uhrwerks ab, und er war so gewöhnt daran, dass er nichts Ungewöhnliches in ihrem Verhalten bemerkte.

Sie war es, die ihm frühmorgens manchmal einen kurzen Blick zuwarf, wie um sich von seiner jeweiligen Verfassung zu überzeugen.

»Ich schreib nur eben den Satz fertig, dann koch ich dir deine Eier …«

Weiche Eier, wie in seiner Kindheit … Er war in Étampes geboren, wo sein Vater eine Bäckerei und Konditorei hatte. Seine Mutter hatte morgens vom Laden aus das angrenzende Zimmer und den Hof überquert, hinter dem die Küche lag. Auch seiner Mutter hatte er einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Sein Vater, der die ganze Nacht am Backofen gestanden hatte, lag dann schon oben im Bett und schlief. Émiles Frühstück hatte auf dem mit Wachstuch gedeckten Tisch bereitgestanden. Damals hatte er noch Milch in den Kaffee getan. Seine Mutter hatte graues Haar gehabt; sie war sehr früh grau geworden, wodurch ihr frischer Teint besonders hervorgehoben wurde. Später allerdings waren ihre Wangen von violetten Äderchen durchzogen.

Sie lebte noch. Sie waren alle beide noch am Leben und führten nach wie vor ihr Geschäft.

Jetzt, wo er dreiundvierzig war, fand er es etwas genierlich, zum Frühstück zwei weiche Eier zu essen. Es kam ihm kindlich vor. Seine Frau behielt den auf dem Kamin abgestellten Wecker im Auge, und er trank langsam die ersten Schlückchen Kaffee.

Sie sprachen nicht miteinander. Sie hatten sich nichts zu sagen. Jeanne trug einen schwarzen Rock, dazu eine eng anliegende weiße Bluse mit einer am Kragen befestigten Kamee, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte.

Das Mobiliar stammte von ihr, außer den beiden Einzelbetten, die sie zusammen gekauft hatten. Sie war vorher sechs Monate lang verheiratet gewesen und hatte die Wohnung gemeinsam mit ihrem ersten Mann eingerichtet. Er war innerhalb weniger Tage von einer Lungenentzündung dahingerafft worden. Er hatte als Buchhalter in einem Textilgroßhandel in der Rue du Sentier gearbeitet.

Im Wohnzimmer hing ein Porträtfoto von ihm. Er hatte einen blonden Schnurrbart, und die Haare bildeten ein kleines Büschel über dem Kopf. Sie hatte ihm angeboten, das Foto abzuhängen, aber er hatte Nein gesagt. Es störte ihn nicht. Es kam sogar vor, dass er es voller Sympathie betrachtete.

Er strich sich Butter aufs Brot, tunkte es in das Eigelb und verzehrte es langsam. So hatte er es auch schon in seiner Kindheit gemacht. Damals war seine Mutter fast immer von der Ladenklingel nach unten gerufen worden, und er hatte allein weitergegessen. Er war daran gewöhnt.

Im lycée spielte er nicht mit den anderen im Hof. Und er redete auch nicht mit seinen Mitschülern. Die Lehrer nahmen ihn selten dran, weil er unweigerlich die richtigen Antworten gab. Er wusste alles. Was hätte er auch anderes tun sollen, als zu lernen, wenn er nach Hause kam? Er ließ sich an einer Ecke des Küchentischs nieder. Hier war zwar der Mittelpunkt des Hauses, die Eltern tauchten dennoch nur kurz und sporadisch auf.

»Geh doch ein wenig spazieren, Émile. Du gehst ja nie an die Luft. Wie blass du bist …«

Er war eben so veranlagt, auch jetzt noch. Er hatte keine Lust, in den Straßen herumzulaufen, sich die Auslagen in den Schaufenstern anzusehen. Und er hatte ebenso wenig Lust gehabt, spielen zu gehen. Die beiden Schlafzimmer, das seiner Eltern und sein eigenes, lagen über dem Laden. Sie waren niedrig, recht geräumig und stets dunkel, weil die Fenster nicht groß genug waren. Diese Zimmer waren nicht zu heizen; so fand er nur im Sommer in seinem Zimmer Zuflucht, wo er sich mit einem Buch flach auf den Boden legte.

War daran etwas absonderlich? Wenn nein, warum sahen die anderen ihn dann immer irgendwie erstaunt an? Sogar seine Eltern, die offenbar um ihn besorgt waren. War es etwa seine Schuld, wenn er nicht wusste, worüber er mit ihnen reden sollte? Hier ging jeder seiner Arbeit nach. Sein Vater ging abends zu Victor, dem Lehrling, in die Backstube hinunter, und um die gleiche Zeit legte sich seine Mutter oben schlafen, nachdem sie im Geschäft die Läden zugemacht hatte. Morgens machte sie ihrem Mann das Frühstück fertig, und gleich danach ging er seinerseits nach oben und legte sich hin.

Es lief sehr gut so. Émile hatte sich nicht beklagt. Und auch jetzt beklagte er sich nicht.

»Hast du was dagegen, wenn ich weiterarbeite? Sie schicken um elf jemanden vorbei zum Abholen, und ich muss noch zwei Seiten übersetzen …«

Sie war nicht schön, ebenso wenig wie Émile. Man hätte sie sogar hässlich nennen können. Sie hatte sehr dunkles Haar, einen gedrungenen, massigen Leib, und sie hielt sich recht steif. Das Gesicht konnte man nur als missglückt bezeichnen.

Er hatte das schon immer gewusst. Er hatte sich nie Illusionen gemacht. Vielleicht hatte er sich gerade wegen ihres wenig anziehenden Äußeren für sie interessiert.

Sie war drei Jahre älter als er, sogar etwas mehr. Er musste nachrechnen, wenn er an den Anfang zurückdachte, so weit weg erschien ihm das, im Nebel versunken. Er war fünfundzwanzig gewesen, beziehungsweise zwei oder drei Monate darüber, als er sie kennengelernt hatte, und sie war damals neunundzwanzig gewesen.

Wie hatte sich das ergeben zwischen ihnen? Es hatte Monate gedauert, bis es so weit war. Sie hatten beide in einer Druckerei gearbeitet, den Imprimeries Jodet et Fils, in der Rue du Saint-Gothard, der Bahnlinie gegenüber. Émile Virieu war Korrektor und saß in seinem Glaskäfig im Erdgeschoss, wo auch die Druckmaschinen standen.

Jeanne hingegen saß im ersten Stock, zu dem eine Wendeltreppe hinaufführte, im Büro von Monsieur Jodet an der Schreibmaschine.

Virieu musste immer wieder zum Chef hinauf. Er hatte wochenlang von der jungen Frau kaum Notiz genommen, und dann hatte er sich so ganz allmählich an ihre Anwesenheit gewöhnt.

Er musste ja ohnehin einmal eine Entscheidung treffen, früher oder später. Er konnte nicht sein ganzes Leben lang allein bleiben. Er hatte ein Zimmer im Hôtel des Carmes in der Nähe der Place de la République, weil er früher auf dem Boulevard Saint-Martin gearbeitet hatte. Die Mahlzeiten nahm er damals in einem kleinen und altmodischen Lokal in der Rue du Faubourg-Saint-Jacques ein, wo seine Serviette in einem für ihn bestimmten Fach lag.

Er ging einmal in der Woche ins Kino. An den übrigen Abenden las er. Er hatte seit seiner Kindheit so viel gelesen, dass sein Kopf mit Wissen vollgestopft war wie ein Lexikon.

Eines Abends, als sie zur gleichen Zeit wie er den Betrieb verließ, hatte er sich ein Herz gefasst und sie angesprochen. »Würden Sie mit mir ins Kino gehen?«

Sie hatte ihn überrascht angesehen, als ob es das Letzte sei, was sie erwartet hätte.

»Ich … ich …«, hatte sie gestottert.

Was wollte sie ihm sagen – dass sie heute Abend verabredet war? Er war darauf gefasst. Er hatte sich schon damit abgefunden.

»Ich möchte schon …«

Das war für ihn so überraschend gekommen, dass es ihm nicht gleich in den Sinn gekommen war, sich bei ihr zu bedanken. Sie hatten gemeinsam in seinem kleinen Restaurant zu Abend gegessen, aber er hatte Gerichte mit Extrabeilagen bestellt.

Sie hatte ihn aus den Augenwinkeln gemustert. »Leben Sie bei Ihren Eltern?«, hatte sie endlich gefragt, um ein Gespräch in Gang zu bringen.

»Nein. Meine Eltern wohnen in Étampes; sie haben da eine Bäckerei.«

»Und Sie haben keine Geschwister hier in Paris?«

»Ich habe nur eine Schwester, Géraldine. Sie ist ein Jahr jünger als ich und verheiratet. Sie hat zwei Kinder und wohnt am Boulevard Diderot.«

»Dann treffen Sie sie oft?«

»Nein.«

»Verstehen Sie sich nicht mit ihr?«

»Doch. Aber die gehen abends oft aus. Sie haben eine Menge Freunde. Und am Wochenende fahren sie mit dem Wagen aufs Land.«

Es hatte ihn viel Mühe gekostet, all dies zu beantworten, und Jeanne fiel nichts mehr zu fragen ein, sodass das Essen schweigend zu Ende ging.

Und doch wurde dieses Restaurant weiterhin zu ihrem Treffpunkt.

Ihr erstes gemeinsames Abendessen war an einem Donnerstag gewesen. Es ergab sich wie zufällig, dass die folgenden Verabredungen ebenfalls auf einen Donnerstag fielen, der schließlich zu ihrem festen Tag wurde.

In der Druckerei sah man sie zusammen weggehen und machte sicherlich Witze darüber. Jeanne wohnte damals schon in ihrer heutigen Wohnung. Sie war verwitwet. Ob sie sich deswegen immer schwarz kleidete?

Sie tat es auch heute noch, wo sie beide schon über vierzig waren. Sie legte keinen Wert auf schickes Aussehen, benutzte kein Make-up und legte nur ein wenig Puder auf.

»Bis später …«

Sie wohnten im zweiten Stock, und er stieg langsam die Treppe hinunter. Auch unten ging er langsam und behutsam weiter. Alle seine Gebärden hatten etwas Zögerndes.

Er sah den Entgegenkommenden nicht ins Gesicht, wie aus Bescheidenheit wandte er den Blick ab.

In der Rue du Faubourg-Saint-Jacques herrschte viel Betrieb; vormittäglich-nachlässig gekleidete Hausfrauen drängelten sich in den Läden. Er schlängelte sich geduldig durch die Menge und gelangte in die Rue du Saint-Gothard, in der es ruhiger und fast provinziell zuging.

Im Betrieb standen die Arbeiter schon an ihren Maschinen, und er grüßte auf dem Weg zu seinem Glaskäfig mit einer unbestimmten Handbewegung zu ihnen hinüber.

Sein Käfig war in der linken Ecke an der Wand; zum Druckmaschinenraum hin stand ein langer Tisch, und es gab außerdem einen Aktenschrank und einen kleineren Tisch.

Es war Mai. Er trug keinen Mantel, nur seinen schwarzen Hut. Er hatte immer schwarze Kopfbedeckungen gehabt, ohne dass es einen bestimmten Grund dafür gab.

Er setzte sich und warf einen Blick auf die Stapel der Korrekturfahnen, die man ihm hingelegt hatte.

Der Betrieb war keine besonders bedeutende Druckerei; die Druckmaschinen mochten gut und gern zwanzig Jahre alt sein. Es gab um die zwanzig Drucker und Setzer, die fast alle nicht mehr ganz jung waren.

Émile Virieu vermerkte mit Kugelschreiber die verschiedenen Korrekturzeichen am Rand. Er war in Grammatik und Orthographie so sattelfest, dass er nur selten zu den vor ihm aufgereihten Wörterbüchern und Nachschlagewerken greifen musste.

Die Zeit ging dahin, und er empfand die Arbeit nicht als belastend. Ab und zu hob er den Kopf und schaute durch die Trennscheibe in den Druckmaschinenraum. Hier in seinem Käfig fühlte er sich sicher. Niemand achtete auf ihn. Hier wurde er nicht angesehen wie einer, der anders ist als die anderen.

Aber war er das? Er fragte sich das seit seiner Schulzeit. Er hatte eben einfach nicht das Bedürfnis, mit den anderen zu reden.

Und doch hatte er seinerzeit den Mund aufgemacht und Jeanne an einem Donnerstagabend, als sie ihr kleines Restaurant verließen und er sie nach Hause brachte, die entscheidende Frage gestellt.

»Haben Sie nie daran gedacht, wieder zu heiraten?«

»Bis jetzt hab ich nicht darüber nachgedacht.«

Émile, der sonst immer blass war, war rot geworden.

»Sie haben aber keinen besonderen Grund, der Sie davon abhält?«

»Nein. Natürlich habe ich so meine Gewohnheiten. Ich bin auch nicht mehr ganz jung.«

»Ich auch nicht. Und was die Gewohnheiten betrifft: Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass ich jeden Tag morgens zwei weiche Eier esse wie als kleiner Junge?«

»Das muss sehr gesund sein. Wer kocht sie Ihnen?«

»Ich koche sie selber.«

»In Ihrem Hotelzimmer?«

»Ja. Das Kochen im Zimmer ist zwar verboten, aber so was kann man nicht als Kochen bezeichnen.«

»Nein, natürlich nicht. Dann haben Sie sicher einen Spirituskocher?«

»Ja.«

»Ich glaube, ich könnte mich sehr gut an ein Leben zu zweit gewöhnen. Möchten Sie Kinder haben?«

»Nicht unbedingt.«

»Es könnte sein, dass ich keine kriegen kann.«

»Das stört mich nicht.«

»Wir lassen’s uns durch den Kopf gehen und sprechen noch mal darüber, ja?«

Er hatte gespannt auf ihr nächstes Donnerstagabend-Essen gewartet. Verliebt war er nicht. Er behielt die Ruhe, ebenso wie den leicht starren Blick. Ob auch sie ihn prüfend beobachtete, wie um zu versuchen, ihn zu verstehen?

Er erinnerte sich nicht, was sie an jenem denkwürdigen Donnerstag gegessen hatten. Er tippte auf andouillettes mit Spinat.

Damals war nicht er auf die Angelegenheit von der vorigen Woche zurückgekommen. Sie hatte vielmehr davon angefangen.

»Wissen Sie, dass ich bei der Druckerei aufhöre?«

Er war regelrecht aus dem Konzept gebracht.

»Warum?«

»Weil das dort eine Arbeit ist, die mich nicht interessiert. Ich war noch sehr jung, als mein Vater starb. Meine Mutter war Russin und als Tänzerin ausgebildet. Sie hat sich entschlossen, einem Impresario, der ihr einen Durchbruch versprochen hatte, in die Vereinigten Staaten zu folgen. Und da meine Anwesenheit ihr dabei lästig war, hat sie mich nach England gebracht, wo eine Schwester von ihr lebt.«

»Verheiratet?«

»Nein. Sie hat für den Funk gearbeitet … Ich habe also bis zum Alter von neunzehn in London gelebt. Ich war dort in einem Internat untergebracht, und ich habe viel gelernt. Als meine Tante sich dann zu einer späten Heirat entschlossen hat, bin ich nach Paris zurück …«

Er hörte ihr zu, ohne viel zu verstehen. Das Leben der anderen interessierte ihn nicht; auch nicht, was sie erzählten. Er musste sich einen Ruck geben, ihren Ausführungen zu folgen.

Wollte sie darauf hinaus, ihm zu erklären, warum sie ihn nicht heiraten konnte? Wenn ja, dann sollte sie es doch gleich sagen. Er sah sie an. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Sie war wirklich nicht schön, aber das machte nichts.

»Ich hatte eine erste Stelle in einem Büro in der Nähe der Champs-Élysées, dann bin ich in die Druckerei übergewechselt. Jetzt will ich mich selbstständig machen. Mit meinen Englischkenntnissen kann ich auch Romane übersetzen; das würde mir die Möglichkeit geben, daheim zu bleiben. Ich hab mich bei einem Verleger vorgestellt, der Kriminalromane herausbringt. Ich hab eine Probeübersetzung gemacht, und er war zufrieden damit. Er hat mir so viel Arbeit versprochen, wie ich bewältigen kann.«

»Freuen Sie sich darüber?«

»Ja.«

»Dann wollen Sie mich nicht heiraten?« Er hatte sich bereits damit abgefunden.

»Wieso? Warum sagen Sie das?«

»Ich weiß nicht. Ich hatte den Eindruck …«

»Ich musste Sie ja informieren … Also, wenn Sie sich’s nicht anders überlegt haben …«

»Ich hab’s mir nicht anders überlegt.«

»In dem Fall wüsste ich nicht, was uns an einer Heirat hindern sollte. Sie sind sich darüber im Klaren, dass ich älter bin als Sie?«

»Etwas über drei Jahre, ja. Dadurch ändert sich nichts.«

»Ich bin keine besonders attraktive Frau …«

»Und ich bin kein jugendlicher Liebhaber.«

»Hatten Sie schon viele Bekanntschaften?«

»Nein.«

»Haben Sie mal mit einer Frau zusammengelebt?«

»Nein.«

»Haben Sie Freunde?«

»Nein. Ich hatte nie das Bedürfnis, welche zu haben.«

»Warum?«

»Ich weiß nicht. Ich fühl mich nicht wohl in meiner Haut, wenn ich unter Leuten bin.«

»Sie sind ein wenig ungesellig, nicht wahr?«

»Vielleicht.«

»Gehen Sie abends aus?«

»Ich geh meist einmal die Woche ins Kino.«

»Und an den anderen Abenden?«

»Da lese ich …«

»Ich auch …«

Damit hatte sich sein Werben um sie erschöpft. Sie hatte die Imprimerie Jodet & Fils zum Monatsende verlassen, und an ihrer Stelle war eine kleine Blonde gekommen, die viel jünger und lebhafter war. Ihre Donnerstagabende hatten sie wie gewohnt beibehalten.

Sie hatten sich nicht feierlich kirchlich trauen lassen. Sie waren beide keine gläubigen Christen. Sie hatten auf dem Standesamt geheiratet, und sie hatten fremde Leute als Trauzeugen gehabt.

Darauf hatte Émile Virieu zum ersten Mal die Wohnung im Faubourg-Saint-Jacques betreten. Im Schlafzimmer standen die neuen Einzelbetten; das übrige Mobiliar stammte aus Jeannes erster Ehe.

Sie hatten sich beide ungeschickt angestellt. Sie scheuten sich, die Kleider abzulegen und miteinander ins Bett zu gehen.

Émile hatte nur selten mit einer Frau geschlafen, und außerdem immer nur mit Professionellen. Und das war ihm in unangenehmer Erinnerung geblieben.

Jeanne und er waren nacheinander ins Bad gegangen und hatten sich für die Nacht fertig gemacht.

»Welches Bett möchten Sie?«

Sie waren erst viel später dazu übergegangen, sich zu duzen.

»Das ist mir egal.«

»Gut, dann nehme ich das da.«

Es war das dem Badezimmer zunächst stehende Bett. »Ich stehe morgens sehr früh auf …«

»Also, ich, ich stehe für gewöhnlich um sieben auf.«

»Und wann legen Sie sich schlafen?«

»So zwischen zehn und elf …«

»Ich auch.«

Sie hatten sich beide hingelegt, jeder auf seiner Seite. Sie hatte die Nachttischlampe ausgeknipst. Er war lange unbeweglich liegen geblieben und hatte in die Dunkelheit gestarrt; dann hatte er sich doch aufgerafft, war aufgestanden und hatte sich neben sie gelegt.

Sie war zusammengezuckt, hatte ihn aber nicht abgewehrt. Und diesmal hatte er sie auf den Mund geküsst. Dabei hatte er es belassen, und sie auch.

»Auf die Art machen Sie mir also meine Sekretärinnen abspenstig, Monsieur Virieu«, hatte Monsieur Jodet ihn am nächsten Tag aufgezogen.

Jodet war ein kleines, sehr dürres Männchen, das wie ausgepresst wirkte. Er verfügte dennoch über eine erstaunliche Energie. Er hatte als Schriftsetzer angefangen. Es kam immer noch vor, dass er sich an die Druckmaschinen stellte und seinen Arbeitern unter die Arme griff.

»Sie hatte Sie ja schon verlassen, Monsieur Jodet …«

»War doch nur ein Spaß … Und außerdem ist das Ihre Angelegenheit, nicht wahr? … Haben Sie eine Wohnung gefunden?«

»Sie hatte schon eine.«

»Ist das nicht ihre zweite Ehe?«

»Ja. Ihr erster Mann ist sehr früh verstorben …«

»Und? Sind Sie glücklich?«

Was sollte er da antworten? Glücklich … Das war für ihn ein Fremdwort.

»Ich bin zufrieden, ja, ich glaub schon …«

Jeanne und er hatten vier Nächte verbracht, ohne dass sie zueinandergefunden hatten. Am Abend legte sich jeder wie selbstverständlich in sein Bett.

»Gute Nacht, Émile«, murmelte sie, da sie immer das Licht ausmachte.

»Gute Nacht, Jeanne.«

Er musste sich erst daran gewöhnen, sie beim Vornamen zu nennen. Morgens, wenn er sie schon an der Schreibmaschine antraf, war das einfacher.

»Macht es Ihnen auch bestimmt nichts aus, mir die Eier zu kochen? Sie werden aus Ihrer Arbeit rausgerissen …«

»Aber nein.«

»Ich kann sie mir ohne weiteres selber …«

Sie kochte relativ einfach, ohne übermäßigen Aufwand. Das Essen war bestimmt genau so gut wie in seinem kleinen Restaurant, und doch trauerte er dem ein wenig nach. Hier saßen sie allein im Wohnzimmer, das zugleich Esszimmer war. Sie saßen sich jeweils am Ende des großen ovalen Tischs beim langsamen Ticktack der Uhr mit dem geschnitzten Nussbaumgehäuse gegenüber.

Er hätte ihr gern interessante Dinge erzählt, aber es fielen ihm nur Banalitäten ein.

»Der Sohn von Monsieur Jodet ist mit einem neuen Wagen vorgefahren.«

»Bestimmt ein Sportwagen!«

»Ja. Und alle haben es irgendwie eingerichtet, dass sie mal raus sind und ihn angeschaut haben.«

Darauf kehrte wieder Stille ein. Sie schien nicht darunter zu leiden. Allerdings hatte sie sich ja von Anfang an, seit sie sich nähergekommen waren, daran gewöhnen können.

Sie hatte am Tag nach ihrer Hochzeit wie üblich an der Schreibmaschine gesessen und gearbeitet. Er war in den folgenden drei Nächten in seinem Bett geblieben; erst in der fünften Nacht hatte sie sich wortlos zu ihm gelegt.

Er hatte bei der Liebe gewisse Schwierigkeiten gehabt. Er hatte es zum ersten Mal im Alter von zweiundzwanzig probiert, mit einer Prostituierten aus der Rue Saint-Denis.

»Ja, muss ich dir denn zeigen, wie man das macht?«, hatte sie gefragt, da seine Passivität sie überraschte.

In der Rue du Faubourg-Saint-Jacques hatte sich das Leben nach und nach in jenem langsamen und monotonen Rhythmus eingependelt, der sich im Lauf der Jahre nicht mehr änderte. Samstagabends gingen sie ins Kino. Sie hatten keinen Wagen. Sie hätten sich einen leisten können, aber wer hätte ihn fahren sollen? Émile Virieu hätte sich das nicht zugetraut, weil er oft geistesabwesend war. Und Jeanne bot es von sich aus nicht an.

Sie gingen einmal die Woche zum Abendessen aus, aber nicht in das kleine Restaurant, in dem ihre Heirat beschlossen worden war.

Sie stritten sich nie. Jeanne sah ihn weiterhin forschend von der Seite her an, wie es die anderen auch taten. Abends hatte jeder seinen Sessel und sein Buch. Wenn es gute Musik gab, stellte Jeanne manchmal das Radio an.

Später kauften sie sich dann ein Fernsehgerät und sahen sich nebeneinandersitzend die Programme an.

Sie führten ein ruhiges und banales Leben, und doch litt er nicht darunter. Sie gingen selten zu Géraldine, seiner Schwester, die jetzt Madame Lamark hieß und drei Kinder hatte. Fernand, ihr Mann, arbeitete als Grafiker in einer Werbefirma auf den Champs-Élysées.

Bei den Lamarks ging es laut zu. Alle redeten auf einmal.

»Ich versteh nicht, dass du dich, noch dazu mit deinem Abitur, mit einer Stelle als Korrektor zufriedengibst. Schau mich an, ich hab kein Abitur. Ich war nicht auf der Kunstschule, ich hab keinerlei Abschluss. Und doch hab ich eine Position, um die mich manch einer beneidet …«

Was sollte man ihm antworten? Er war groß und blond, ein eleganter junger Mann, der im Lauf eines Abends seine drei bis vier Whisky trank. Er äußerte sich in überlegenem Tonfall, als ob er über alles Bescheid wisse. Und Géraldine war eine richtige Pariserin geworden.

Sie hatten ein Häuschen auf dem Land, im Vallée de Chevreuse, und sie verbrachten dort sämtliche Wochenenden. Im Winter fuhren sie für etwa zehn Tage ins Gebirge.

Émile reagierte auf alle Fragen seines Schwagers mit einer unbestimmten Handbewegung. Er war nicht ehrgeizig. Er war auch keiner, der aufbegehrte. Er versuchte nicht, etwas anderes zu werden als das, was er war.

Und Jeanne ihrerseits trieb ihn nicht an. Auch sie ging wahrscheinlich ungern zu den Lamarks, in diese neue und hypermoderne Wohnung am Boulevard Diderot.

Damals, mit siebzehn, als Émile aus dem lycée nach Haus gekommen war und berichtet hatte, er habe das Abitur bestanden, da hatte sein Vater ihm etwas linkisch einen Kuss auf beide Wangen gegeben, während seine Mutter sich mit dem Schürzenzipfel eine Träne abwischte.

»Na, glücklich, mein Sohn?«

Er hatte einen Moment überlegt und dann gesagt:

»Ich bin zufrieden.«

Das stimmte. Er empfand eine gewisse Genugtuung darüber, dass ein Teil seines Lebens bewältigt war.

Zu Hause roch es überall nach Torte, nach Zuckerzeug, nach frischem Brot. Die Schürze seines Vaters war mit einer mehligen Kruste überzogen.

»Ich hoffe doch, du setzt dein Studium fort, ja?«

»Was für ein Studium?«

»Zum Beispiel Medizin … Ich kann mir dich sehr gut als Arzt vorstellen. Du wirkst ernst und gewissenhaft …«

»Ich hab keine Lust, Arzt zu werden.«

»Dann vielleicht Rechtsanwalt?«

»Auch nicht.«

»Oder Lehrer?«

Er hätte viel zu viel Angst vor den Blicken seiner Schüler gehabt!

»Ich weiß nicht, was ich …«

Bei mir zu arbeiten und eines Tages den Betrieb zu übernehmen, dazu hast du wohl keine Lust?«

»Ich muss mir’s überlegen …«

Er streifte mehrere Tage durch die Straßen und wälzte alle möglichen Gedanken in seinem großen Kopf. Sonntags, beim Mittagessen, hatte er dann angekündigt:

»Ich will versuchen, deinen Beruf zu lernen …«

Sein Vater war gerührt, seine Mutter etwas enttäuscht. Sie tröstete sich aber bei dem Gedanken, dass sie ihn auf die Art zu Hause behielt.

Er arbeitete unten in der Backstube. Er war nicht gerade ungeschickt, legte bei allen Handgriffen jedoch eine gewisse Langsamkeit an den Tag.

»Mach den Ofen wieder zu, Émile … Beeil dich!«