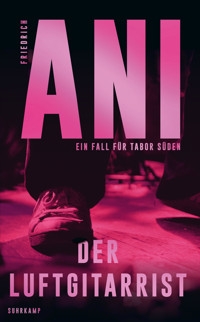

11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Tabor Süden

- Sprache: Deutsch

Bei der ersten Stadtmeisterschaft im Luftgitarrespielen ist Südens Kollege Martin Heuer nach der Vorrunde zweitbester Teilnehmer – da ist plötzlich sein härtester Konkurrent unauffindbar. Gemeinsam mit Süden und dem Team vom Dezernat 11 macht sich Heuer auf die Suche: Sie finden einen Abschiedsbrief und eine Frau, die taub ist und alles versteht, aber nichts sagen will ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Titel

Friedrich Ani

Der Luftgitarrist

Ein Fall für Tabor Süden

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Der hier vorliegende Text erschien zunächst 2003 unter dem Titel Süden und der Luftgitarrist bei Droemer Knaur, München.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5298.

Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagfoto: Florian Kresse/plainpicture

eISBN 978-3-518-77426-7

www.suhrkamp.de

Der Luftgitarrist

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Der Luftgitarrist

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Informationen zum Buch

Der Luftgitarrist

Ich arbeite auf der Vermisstenstelleder Kripo und kann meinen eigenenVater nicht finden.

Tabor Süden

1

Tauwetter setzte ein, und in der Stille unserer Umarmung hörten wir den fliehenden Atem des Schnees. Es war unser eigener, aber wir waren Kinder im Übermut unserer Liebe, die wir so wenig für möglich gehalten hatten wie das Verschwinden des Eises von den Straßen, den Seen und Flüssen. So lange dauerten dieser Winter und unser Alleinsein an, dass wir uns schon beinah damit abgefunden hatten und nur noch gelegentlich, wie aus Notwehr und in einem Anfall zorniger Gier, in warmen Zimmern über einen fremden Körper herfielen, um uns einzubilden, hinterher, wieder draußen, von unserer Erstarrung erlöst zu sein. Dann hörten wir auf, Ausschau zu halten, entwickelten uns, wenn eine Begegnung am Ende der Nacht noch nicht vorüber war, zu Perfektionisten der Simulation, und niemand durchschaute unser Spiel, und manchmal redeten wir uns ein, es ernst zu meinen. Als Sonja und ich uns trafen, hatten wir auf niemanden gewartet, beim Tanzen folgten wir noch einem Ritual, doch als wir im Bett lagen und anfingen, das Übliche zu tun, verweigerten unsere Hände den Gedanken die Gefolgschaft, ihre wie meine, und wir verloren uns selbst aus den Augen und sahen nur noch einander, inmitten der Dunkelheit.

Sieben Wochen verbrachten wir jede Nacht zusammen, fuhren aus dem Dezernat direkt zu mir, nachdem einer von uns je nach Dienstplan eingekauft und die Zeit totgeschlagen hatte, während der andere Protokolle zu Ende tippen oder an Sitzungen teilnehmen musste. Zu Hause vergaßen wir meist zu essen und hörten lieber, zwei oder drei Stunden später, den Geräuschen unserer Mägen zu und hielten unseren Hunger für Trotz. Wir waren kindisch und wahrhaftig und hausten in einer Höhle unter der Gegenwart, deren Minusgrade in den vergangenen Monaten vier Menschen das Leben gekostet hatten, zwei von ihnen waren Obdachlose, die in ihrem Schlafsack erfroren waren, eine Frau starb beim Radfahren in der beißenden Kälte an einem Herzinfarkt. Am Tag, als es zu tauen begann, entdeckte ein Autobesitzer, der nach einem schweren Skiunfall mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen hatte, in seinem Wagen die Leiche eines Mannes, der offenbar das Türschloss geknackt und sich zum Schlafen auf die Rückbank gelegt hatte, wo er erfror. Wegen der vereisten und verschneiten Fensterscheiben hatte niemand den leblosen Körper bemerkt.

»Ich hab Durst«, sagte Sonja, und ich reichte ihr die Plastikflasche, die neben dem Bett stand.

»Glaubst du, er hat eine Chance?«, fragte sie zwischen den Schlucken.

Ich sagte: »Vielleicht. Sein härtester Konkurrent ist verschwunden.«

»Ich möcht jetzt nicht über die Arbeit sprechen«, sagte sie.

Mein bester Freund und Kollege Martin nahm an einem Wettbewerb teil, den die meisten, die davon erfuhren, für lächerlich hielten, was Martin vollkommen egal war. Er hatte sich vorgenommen, bei der deutschen Ausscheidung zur Weltmeisterschaft in Finnland auf jeden Fall unter die ersten drei zu kommen.

Der dreiundvierzigjährige Staatsbeamte Martin Heuer war nicht nur, wie ich, Hauptkommissar auf der Vermisstenstelle im Dezernat 11, er war auch ein professioneller Luftgitarrist.

»Ich finde«, sagte Sonja, »er sollte die Lenny-Kravitz-Sachen weglassen, die sind zu schwierig für ihn.«

Für Sonja Feyerabend stellte ein Luftgitarrist den Inbegriff des Kindskopfs dar, vor allem, wenn er das fünfzehnte Lebensjahr überschritten hatte.

Jedes Mal wenn Fabian Schmid, der sich Faks nennen ließ, einen Blick auf die zwanzig bleichen, leicht aufgedunsenen Gesichter warf, die über dem Tresen seiner schlecht beleuchteten Kneipe hingen wie verschlissene Lampions, wandte er sich mit einem Ruck ab und betrachtete die Pfütze um seine Stiefel, auf denen der Schnee schmolz. Das Erste, was er zu mir am Telefon gesagt hatte, als ich Sonjas und mein Kommen ankündigte und ihm mitteilte, wir würden auch die Festivalteilnehmer mit ins Substanz bringen, die sich noch in der Stadt aufhielten, war, er habe diese Leute nicht eingeladen.

»Brutalste Spinner«, sagte Faks.

Ich sagte: »Warum?«

»Warum?« Dann sagte er nichts mehr. Ich wartete. Dann sagte er: »Der Klaus hat mich zugesülzt, ich hab gesagt, hau ab mit deinen Luftgitarristen, er hat gesagt, das ist die Sensation in der Stadt, so was hat’s hier noch nicht gegeben, ich sag, hau ab mit den Idioten, ich will echte Musiker in meinem Laden, ich mach mich doch nicht lächerlich! Ich hab mich rumkriegen lassen. Wahnsinn, was die wegsaufen.«

»Das ist doch gut.«

»Haben Sie die mal gesehen? Wie das aussieht? Die stehen auf der Bühne und fuchteln rum. Am zweiten Abend hab ich mir eine Sonnenbrille aufgesetzt, damit ich das nicht anschauen muss. Und der Klaus? Der liegt daheim und hat Grippe. Jetzt muss ich mit denen allein fertigwerden. Einer ist verschwunden, sagen Sie? Sehr gut! Von mir aus können die alle verschwinden, ich such nicht nach denen.«

»Morgen ist doch sowieso der letzte Tag«, sagte ich.

»Brutalste Spinner«, wiederholte Faks.

Wir verabredeten uns für elf Uhr, bis dahin, so hoffte Martin Heuer, hätte er die rund zwanzig Luftgitarristen, die zwar bereits ausgeschieden waren, aber noch ein paar Tage durch die Stadt bummelten und die Endausscheidung besuchen wollten, ausfindig gemacht. Ursprünglich hatten sich fünfzig Teilnehmer angemeldet, die, verteilt auf mehrere Gruppen, gegeneinander antraten. Und Edward Loos, einer der beiden Spieler, die es bis ins Finale geschafft hatten, war seit gestern Abend verschwunden, er hatte das Substanz gegen einundzwanzig Uhr überraschend verlassen, nicht ohne Martin, mit dem er sich angefreundet hatte, zu einem Mitternachtsdrink ins Lokal neben der Pension, in der er wohnte, einzuladen. Dort wartete Martin bis halb zwei, bevor er an der Rezeption nachfragte. Loos war nicht in seinem Zimmer. Auf eine Weise beunruhigt, für die Martin keine richtige Erklärung hatte, fuhr er mitten in der Nacht ins Dezernat, um Edwards Handynummer herauszufinden, was schneller ging, als er erwartet hatte. Doch er erreichte ihn nicht. Auch am Morgen tauchte Edward Loos nicht in der Pension Stefanie auf.

»Für ihn ist Luftgitarrespielen was Religiöses«, sagte Martin. »Er würd nie freiwillig darauf verzichten, gegen mich anzutreten.«

Entgegen allen Erwartungen hatte Martin Heuer es tatsächlich bis ins Finale geschafft. Keinen Euro hätte ich darauf gewettet. Niemand hätte das getan.

»Wir müssen ihn suchen«, sagte Martin.

Ich sagte: »Er ist nicht als vermisst gemeldet.«

»Er wirkte extrem nervös, ich glaube, er wollt mit mir über etwas reden in der Kneipe. Sein Handy ist die ganze Zeit ausgeschaltet, das war vorher nicht so, er hat ein paar Anrufe aus seinem Büro in Erfurt entgegengenommen, sie planen ein neues Projekt, und er ist anscheinend einer der maßgeblichen Architekten. Irgendwas ist passiert.«

In den zwölf Jahren meiner Arbeit auf der Vermisstenstelle gab es keinen Fall, den ich ausschließlich mit Fachwissen und Logik, den Grundelementen der Kriminalistik, gelöst hätte. Manchmal luden mich junge Kollegen in ihre Seminare ein, um etwas über die Gründe meiner Fahndungserfolge zu erfahren, über die ich selten nachdachte und die mich eher irritierten als ermutigten, weil ich am Ende doch nur eine Akte schloss und keines Menschen Tröster sein konnte, was vielleicht ein wahrer Erfolg gewesen wäre. Auf die Frage nach der wichtigsten Eigenschaft, die einen Kriminalisten auszeichnen sollte, antwortete ich immer dasselbe: Intuition. Letztendlich reduzierte sich unsere Arbeit in vielen Fällen auf das Gespür für die Vibrationen am Rande eines Schweigens und die leisen Echos der Lügen, mit denen wir täglich konfrontiert wurden.

Und wenn ein erfahrener Kommissar wie Martin Heuer seiner Intuition folgte, dann war es klug zu handeln, auch wenn es keinerlei Hinweise auf eine Straftat, einen Unglücksfall oder Suizidabsichten gab, normalerweise Voraussetzungen dafür, dass wir vom Dezernat 11 überhaupt zuständig waren.

Also machten wir uns auf die Suche nach einem Luftgitarristen, der sich in Luft aufgelöst hatte.

Obwohl Martin Heuer in einer fulminanten Telefonaktion die Leute zusammengetrommelt hatte, kam er selbst nicht ins Substanz, sondern versuchte, mit Edwards Kollegen in Frankfurt Kontakt aufzunehmen. Auch hatte er vor, anschließend noch einmal Befragungen im Umfeld der Pension in der Türkenstraße durchzuführen und Edwards Mutter zu erreichen, die im Stadtteil Neuhausen wohnte. Natürlich hatte er in der Früh als Erstes bei ihr angerufen, aber sie war nicht zu Hause gewesen oder ging nicht ans Telefon. Nach Martins Einschätzung bestand zwischen Mutter und Sohn nicht gerade ein enger Kontakt, allerdings habe Edward ihm erzählt, er sei seit fünf Jahren nicht mehr in München gewesen und wolle die Gelegenheit nutzen, seine Mutter wiederzusehen.

»Mittwochabend war er bei ihr«, sagte Martin, dessen Schreibtisch schon morgens um acht von Zetteln und Blättern übersät war.

»Was hat er dir erzählt?«, sagte ich.

»Wenig. Wir mussten uns aufs Halbfinale konzentrieren.«

Sonja und ich waren dabei gewesen und hatten den Altersdurchschnitt der Zuschauer erheblich erhöht.

»Hat er noch Geschwister?«, fragte ich.

»Ich hab ihn nicht gefragt«, sagte Martin. Zeitweise führte er zwei Telefongespräche gleichzeitig.

»Wo bleibt’n Mr Jeepster?«, stieß eines der Bleichgesichter am Substanz-Tresen hervor.

Ich sagte: »Der kommt nicht.«

»Wieso nicht?«

»Er arbeitet.«

»Wieso?«

»Er macht das Gleiche wie wir«, sagte ich. »Er versucht rauszukriegen, was mit Edward Loos passiert ist.«

»Wieso?«

»Bitte?«

»Wieso?«

Je länger ich mein Gegenüber und die anderen, aus verschiedenen Bundesländern stammenden Freunde des unsichtbaren Akkords betrachtete, desto mehr war ich davon überzeugt, sie verbrachten nach ihrem Ausscheiden aus dem Wettbewerb nicht ein paar zusätzliche Ferientage in München, sondern sie schafften es einfach nicht wegzukommen. Massiv bebiert, schleppten sie sich als Opfer der Schwerkraft durch die Straßen, blieben an Stehausschänken kleben wie Groupies an Stars und übten zwischendurch an ihren Gitarren komplizierte Riffs.

Jedenfalls sah, was The Opera tat, ganz danach aus.

»Würden Sie das bitte lassen«, sagte Sonja Feyerabend.

»Was?«

»Das ist eine polizeiliche Vernehmung, reißen Sie sich zusammen.«

Ich fand, Sonja sollte mit The Opera nachsichtiger sein, denn er hatte das fünfzehnte Lebensjahr höchstens um fünf Jahre überschritten. Wie die meisten seiner Zunft trat er nicht unter seinem richtigen Namen auf, der Konstantin Berg lautete und keine Rolle spielte, zumindest im Moment nicht. Martin Heuer nannte sich Mr Jeepster, vermutlich nach einem Song der Siebziger-Jahre-Band T.Rex, doch aus unerfindlichen Gründen weigerte er sich, das zuzugeben. Was Martin außer dem Alter – die meisten Teilnehmer waren zwischen achtzehn und dreißig – von seinen Konkurrenten unterschied, war, dass er seinen Auftritt nicht allein bestritt, sondern mit einer Kombo auftrat. Als der Conférencier ihn am ersten Abend ankündigte, sagte Sonja: »Das ist mir zu blöd, ich geh.« Ich hielt sie fest, und es klappte. Die Menge grölte, und ich war neugierig zu erfahren, wie jemand ohne Instrument Mitglied einer Band sein konnte, die nicht existierte. Und egal, wie oft Sonja Feyerabend von einem Lachkrampf geschüttelt wurde, nicht zuletzt auf Grund des fabelhaften Zusammenspiels mit seinem Quartett, das noch dazu einen unaussprechlichen Namen hatte, erreichte Martin das Finale, und zwar als krasser Außenseiter. Sein Mut, nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, überzeugte die Jury vom ersten Song an. Und ebenso natürlich seine technische Brillanz.

»Ich geh mal raus, eine rauchen«, sagte Faks, der Wirt.

Seltsame Welt: Eine Horde ausgepowerter Luftgitarristen und ein Wirt, der vor die Tür seines Lokals ging, um eine Zigarette zu rauchen.

»Hat einer von euch Edward Loos schon früher mal gesehen?«, sagte Sonja, die sich weigerte, ihre lederne Schirmmütze abzunehmen. Der Geruch nach kaltem Rauch und abgestandenem Bier brachte sie dazu, sich ständig an der Nase zu zupfen.

Von den kahlen Gesichtern ging eine orchestrale Stille aus.

»Hallo«, sagte Sonja.

Einige wankten, andere schienen, mit offenen Augen zu schlafen. Wie sie es geschafft hatten hierherzukommen, blieb mir ein Rätsel.

»Hallo«, sagte ein rothaariger dürrer Junge, den ich im ersten Moment auf höchstens vierzehn schätzte.

»Ja?«, sagte Sonja.

»Was weißt du über Edward?«, sagte ich.

»The Vagabond«, sagte der Rothaarige.

Seinen Künstlernamen hatte ich vergessen.

»Bist du schon einmal mit ihm aufgetreten?«

»Wir sind in Oulu gewesen.«

»In Oulu«, sagte Sonja.

Ich sagte: »Bei der Weltmeisterschaft.«

»Klar.«

Sonja nickte. Martin hatte uns von dem finnischen Ort erzählt.

Ich wartete. Vor mir standen nebeneinander wie Rekruten zwanzig junge Männer, regungslos, womöglich kurz vor dem Verdursten. Wahrscheinlich hatten wir einen Fehler gemacht, wir hätten Martin mitbringen müssen, ihn kannten sie, er war einer von ihnen, an der Gitarre wie am Tresen.

»Wie heißt du?«, fragte ich. Nichts fiel mir in meinem Beruf schwerer, als Fragen zu stellen, und seien sie noch so schlicht, ich hörte lieber zu. Zuhören war ergiebiger, das hatte ich in meinen mehr als zwanzig Jahren bei der Kriminalpolizei gelernt. Aber gelegentlich fragte ich aus purer Notwehr, andernfalls hätte ich mein Gegenüber einfach stehen lassen, mich umgedreht und gegen die Wand geschrien.

»Zoll«, murmelte der junge Mann.

»Was?«, sagte ich laut. Meine Stimme kam mir ungezügelt über die Lippen. Der Junge zuckte zusammen und mit ihm die ganze Reihe. Sonja zupfte missgestimmt an ihrer Nase.

»Ingo Zoll«, sagt der Rothaarige.

Ich zog meinen kleinen karierten Spiralblock aus der Hemdtasche und notierte den Namen.

»The Knightfish.«

»Bitte?«, sagte ich.

»Unter Knightfish tret ich auf.«

»Nachtfisch?«

Jemand gab einen kehligen Laut der Belustigung von sich, ohne dass das Gesicht davon profitierte. Ich hatte nicht aufgepasst, wer es war.

»Knight heißt Ritter«, sagte Ingo.

»Hast du eine Ahnung, wo dein Kollege stecken könnte, Ingo?«

»Hab ich nicht«, sagte er. Nach einer Pause, in der er die Stirn runzelte und stöhnte, sah er in die Gesichter der anderen und wischte sich über den Mund. »Ich hab’s dem Jeepster am Telefon schon gesagt, ich weiß nix, der Vagabond ist ganz normal, er ist ein Air-Guitar-Ass, darüber haben wir gesprochen, über sonst nix. Über Air-Guitar-Moves und so Sachen, über sonst nix.«

»Was sind Air-Guitar-Moves?«, fragte Sonja.

»Mann!«

»Die Bewegungen auf der Bühne«, sagte ich.

»Was denn sonst?«

»Hat jemand von euch mit Edward Loos gesprochen?«, sagte Sonja, die eine innere Pumpgun für Leute besaß, die ihr die Zeit raubten. »Ihr seid hier tagelang beieinander, jeden Abend, ihr trinkt zusammen, erzählt ihr euch nichts Privates? Was ihr sonst so macht?«

»Wie sonst so?«, sagte einer der Blassen, der älter aussah, als er vermutlich war, die Augenringe hingen ihm fast bis zu den Knien.

»Arbeit! Leben! Wirklichkeit!«, sagte Sonja laut, als verkünde sie ein Manifest. Brodelnd vor Verlangen stand ich neben ihr und starrte sie an, wie die versteinerten Air-Guitar-Movers mich anstarrten.

»Ach so«, sagte der junge Mann.

Dann herrschte auf der ganzen Linie Schweigen.

Nach einer Weile kam Faks, der Wirt, zurück und stellte sich an den Rand des Tresens. »Heut ist Pause«, sagte er. »Heut bleiben die Gitarren im Schrank, heut Abend ist normaler Betrieb. Ich muss eine Menge erledigen, wenn’s euch nichts ausmacht, würd ich dann gern gehen. Ihr kriegt doch eh nichts raus.«

»Sonst hat niemand was zu sagen«, sagte ich.

Niemand sagte etwas.

»Jetzt seid ihr extra hergekommen.«

»Der Jeepster hat gesagt, wir sollen kommen«, sagte Knightfish.

»Der schafft’s«, sagte The Opera unvermittelt.

»Was schafft er?«, fragte Sonja.

»Den Sieg, was’n sonst?«

»Dazu muss Edward Loos erst zurückkommen«, sagte ich.

»Wie heißt der?«, sagte einer, der bisher keinen Ton von sich gegeben hatte.

»Edward Loos«, sagte ich. »Weißt du was über ihn?«

»Nö.«

»Der hat doch einen Bruder, oder?«, sagte Faks. »Habt ihr mit dem schon geredet?«

»Was für einen Bruder?«, sagte ich.

»Einen Bruder.«

Faks schaute auf die Uhr und schlug mit der Hand auf die Theke. »Los jetzt.«

»Woher wissen Sie das?«, fragte Sonja.

»Er hat von ihm geredet, beim Rausgehen, gestern, vorgestern, was weiß ich.«

»Vorgestern, am Mittwoch, wollte er abends seine Mutter besuchen«, sagte ich.

»Ja, ja«, sagte Faks. »Ich hab ihn nicht gefragt, er war ziemlich angesoffen, er hat irgendwas von seinem Bruder gelabert.«

»Was hat er gelabert?«, sagte ich.

»Weiß ich nicht.«

»Es ist wichtig«, sagte Sonja sehr diszipliniert.

»Ich weiß es nicht«, sagte Faks und schaute sie an, als wäre sie eine Luftgitarristin.

»Bruder kann sein«, sagte Knightfish. »Er hat mal einen erwähnt, glaub ich. Ich glaub, ja.«

Doch mehr an Glauben war nicht aus ihm herauszubekommen.

Auf der Straße musste ich zwanzig eisgekühlte Hände schütteln. Gegen die Hilfsbereitschaft und Höflichkeit von Luftgitarristen konnte man nichts sagen.

2

Am Mittag dieses Freitags, dem Dreizehnten, gab es keinen Zweifel: Der siebenunddreißigjährige Architekt Edward Loos war verschwunden. Zumindest ließen die Befragungen, die Martin Heuer den ganzen Vormittag über durchgeführt hatte, keinen anderen Schluss zu. Allerdings hatte er mit Mildred Loos, der Mutter, bisher nur kurz sprechen können, da sie wegen eines dringlichen Zahnarzttermins keine Zeit gehabt, immerhin aber erklärt hatte, sie habe von ihrem Sohn seit Mittwochabend nichts mehr gehört.

»Hat sie ihren zweiten Sohn nicht erwähnt?«, fragte Sonja.

»Nein«, sagte Martin. Zum Zeitpunkt, als er mit Mildred Loos telefoniert hatte, hatte er so wenig gewusst von ihm wie wir. Und wir kannten nach wie vor nicht einmal seinen Namen.

Als Sonja und ich ins Dezernat in der Bayerstraße zurückkehrten, beendete Martin gerade sein letztes Protokoll. Nachdem er es ausgedruckt und kopiert hatte, setzten wir uns an den runden Tisch unter dem Fenster, außer uns dreien noch Volker Thon, der Leiter der Vermisstenstelle, und Paul Weber, unser ältester Kollege. Und während Thon nach italienischem Eau de Toilette duftete und an seinem Seidenhalstuch nestelte, verströmten Sonja und ich den Geruch nach kaltem Rauch, und unsere Schuhspitzen berührten sich unter dem Tisch wie die von Kindern, die dem Augenblick eine Heimlichkeit abluchsen. Manchmal sah Weber von dem Blatt, das er las, auf und hielt den Kopf ein wenig schräg, als lausche er einem Geräusch, das niemand hören durfte.

»Solange wir nicht mit der Mutter und dem Bruder gesprochen haben, unternehmen wir nichts«, sagte Thon. »Wir haben genügend andere, konkrete Fälle. Hast du im Fall Vanessa den Schulleiter erreicht, Paul?«

»Er sagt, er ist ratlos«, sagte Weber.

Nach einer Party bei Freunden war die sechzehnjährige Schülerin Vanessa Wegener nicht nach Hause gekommen, stattdessen hinterließ sie ihren Eltern einen Brief, den sie offenbar nachts in den Briefkasten geworfen hatte und in dem sie ihnen erklärte, sie brauche eine Auszeit von der »verdammten Mühle«, wie sie die Schule bezeichnete. Ihre Freunde mauerten, wie wir das in solchen Fällen gewohnt waren, und obwohl ihre Eltern vermuteten, sie verstecke sich lediglich bei einer Freundin, hatten wir Hinweise auf einen unbekannten älteren Mann, mit dem sich Vanessa nach Aussagen von zwei Mitschülerinnen, die nicht näher mit ihr befreundet waren, in den vergangenen Wochen mehrmals heimlich getroffen habe; die Mädchen hatten sie in einen weißen BMW steigen sehen.

Dieser Fall war einer von fünf Vermissungen, die wir in der ersten Februarhälfte zu bearbeiten hatten, alle fünf betrafen Jugendliche oder junge Erwachsene und bargen unter der scheinbar harmlosen Oberfläche beunruhigende Abgründe.

»Vielleicht machen wir uns nur was vor«, sagte Weber, warf mir einen schnellen Blick zu und legte den Kopf schief. Wie immer hatte er die Ärmel seines rot-weiß karierten Hemdes hochgekrempelt, graue Haarbüschel sprossen aus seinen kräftigen Armen, und seine Ohren waren dunkelrot. Er saß zurückgelehnt, damit sein Bauch Platz hatte, ein bulliger Mann mit geschneckelten Haaren, den ich, obwohl wir nie darüber gesprochen hatten und er eine derartige Rolle auch abgelehnt hätte, von Anfang an als Lehrmeister betrachtet hatte, Lehrmeister im Zuhören, Lehrmeister in den Dingen, die nicht im Polizeiaufgabengesetz oder in den Dienstvorschriften standen. Vor kurzem war er Witwer geworden, nach siebenundzwanzig Jahren Ehe, und lange nach der Beerdigung seiner Frau Elfriede begriff ich, dass er mich wieder etwas gelehrt hatte, was ich versuchen musste zu begreifen und für mein eigenes Leben zu nutzen, etwas, das mit der vollkommenen Hingabe an den Abschied zu tun hatte.

»Wir haben Vanessas beste Freundin Anke ins Dezernat bestellt«, sagte Sonja Feyerabend und zog ihren Fuß zurück. »Bestimmt weiß sie was über den Mann im weißen BMW.«

»Natürlich weiß sie was«, sagte Thon.

»Habt ihr meine Protokolle zu Ende gelesen?«, sagte Martin Heuer.

»Auch wenn dieser Mann Luftgitarre spielt«, sagte Thon. »Er ist erwachsen, er muss sich bei niemandem abmelden, er kann gehen, wohin er will.«

Worauf Thon anspielte, betraf die Grundfragen bei jeder Vermissung eines Erwachsenen: Da nach dem Grundgesetz jeder Mensch das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, konnten wir niemanden, der seinen gewohnten Lebenskreis verließ, zwingen zurückzukehren, auch wenn die engsten Verwandten uns anflehten, ihnen wenigstens die Adresse zu verraten. Darüber hinaus mussten wir klären, ob für den Verschwundenen eine Gefahr für Leib und Leben bestand oder es sich möglicherweise um eine Hupfauf-Vermissung handelte, was bedeutete, der Gesuchte würde nach einem spontanen Streifzug durch die Gemeinde – aus welchen Lokalitäten und Personen diese auch bestehen mochte – innerhalb weniger Tage wieder zu Hause sein, und wir würden die Akte schneller schließen, als ein Kind einmal mit dem Seil springen kann. Entscheidend jedoch war, dass jemand – ein Verwandter, ein Freund – eine Vermisstenanzeige aufgab und damit den Polizeiapparat in Gang setzte. Das war im Fall Edward Loos bisher nicht geschehen, und bei allem Respekt vor Martin Heuers langjähriger Erfahrung als Kriminalist hätte Thon keine Zeile ans Landeskriminalamt geschickt, wo ein Kollege die Informationen ins INPOL-System eingab und ans BKA zum Abgleich mit den Daten unidentifizierter Toter und unbekannter hilfloser Personen weiterleitete. Die Bearbeitung eines Vermisstenfalls führte trotz der Computertechnik noch immer zu Stapeln von betipptem oder ausgedrucktem Papier. Unzählige Fernschreiben und Faxe, in unterschiedlichen Farben und Größen, erreichten täglich die Dienststellen, und wann immer wir es für angebracht hielten, versuchten wir eine vorschnelle Vermisstenanzeige zu vermeiden. Das war den Angehörigen schwer zu vermitteln, aber wenn es klappte, dann kehrte der Vermisste meist zurück, bevor wir das erste Blatt eingespannt hatten. Viele Kollegen benutzten weiterhin die Schreibmaschine, oft aus dem schlichten Grund, weil in einer Inspektion nicht genügend Computer vorhanden waren.

Elf Seiten umfassten Martins Gesprächsnotizen, und obwohl sie keinen direkten Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort des verschwundenen Architekten enthielten, hatte ich beim Lesen den Eindruck, diese Aussagen bildeten ein Mosaik von Geheimbotschaften, von denen die meisten Befragten nichts ahnten und die doch die ganze Geschichte der Abwesenheit von Edward Loos erzählten.

Alina Meyerlink, neunundzwanzig, Architektin in der Bürogemeinschaft Bachmann-Vogl-Loos, vermutlich Geliebte von Edward Loos: »Das ist lustig, wenn Sie sagen, er ist verschwunden, das passt zu ihm.«

Martin Heuer: »Erklären Sie mir das.«

Alina: »Er ist doch jetzt in gewissem Sinn unsichtbar, nicht? Ich meine, er ist Spezialist für das Unsichtbare, seine Entwürfe sind so, Glas, Zwischenräume, Auslassungen, er ist derjenige bei uns, der immer zuerst fragt: Was kann man weglassen? Am Anfang fand ich ihn ziemlich merkwürdig.«

MH: »Warum?«