9,99 €

Mehr erfahren.

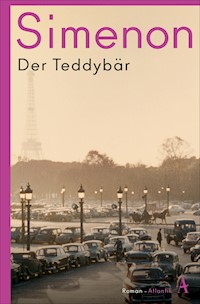

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die großen Romane

- Sprache: Deutsch

Ein erfolgreicher Mann und eine tödliche Schuld Der angesehene Pariser Gynäkologe und Chirurg Jean Chabot kann sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren: Er wird von einem Unbekannten verfolgt, der sein Leben bedroht. Chabot kann mit niemandem darüber sprechen, geht es doch um eine unglückliche Affäre, die unbedingt geheim bleiben muss. Während ihm seine Assistentin den Rücken freihält, entgleitet dem Arzt zunehmend die Kontrolle. Schließlich fasst er einen Entschluss, für den ein hoher Preis zu zahlen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Georges Simenon

Der Teddybär

Roman

Aus dem Französischen von Ingrid Altrichter

Atlantik

»… Er reinige die Welt von allem Irrtum,

nehme die Krankheiten hinweg,

vertreibe den Hunger,

löse ungerechte Fesseln,

gebe Heimatlosen Sicherheit,

den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr,

den Kranken die Gesundheit,

den Sterbenden das ewige Leben.«

Große Fürbitten

1Das Essen bei Lucien und die Niederkunft der Ägypterin

Er träumte, dessen war er sicher, aber wie nahezu all die anderen Male hätte er nicht sagen können, wovon er träumte. Bilder zogen vorüber, wirre Bilder, so flüchtig, so unscharf, dass er sie nicht zu fassen bekam, um sie bis zum Erwachen festzuhalten. Er strengte sich so sehr an, dass er davon müde wurde, und er war umso mehr enttäuscht, als diese Bilder bestimmt etwas bedeuteten und ihm einen nützlichen Hinweis hätten geben können.

Alles, was er davon im Gedächtnis behielt, war … Die Worte passten nicht recht zusammen, schienen einander zu widersprechen: friedfertige Feindseligkeit, eine passive, unbestimmte Feindseligkeit, die mehr von den leblosen Dingen als von den Menschen ausging, von harmlosen Gegenständen, verschwommenen Landschaften. Er wusste nicht, ob es in seinem Traum auch menschliche Wesen gab, und wenn es welche gab, dann waren sie gesichtslos.

Das war bestimmt wichtig. Der Gedanke, dass er vielleicht eine Spur übersah, weil er sich nicht genug anstrengte, deprimierte ihn.

Gleichzeitig war er sich wie an jedem anderen Morgen darüber im Klaren, wie spät es war. Durch seinen Schlaf hindurch hörte er im hinteren Teil der Wohnung einen Staubsauger brummen und wusste, dass die meisten Fenster offen standen. Obwohl seine Tür geschlossen war und er die Augen noch nicht aufgeschlagen hatte, meinte er sogar zu sehen, wie sich in den leeren Räumen die Vorhänge blähten.

Begierig wartete er darauf, seinem ohnmächtigen Zustand zu entrinnen, und lauerte auf den Schritt von Jeanine, dem Hausmädchen, das ihm den Kaffee brachte. Er hörte das melodische Klingeln des Porzellans auf dem Tablett; sie drehte den Türknauf herum und blieb einen Moment stehen, er hatte nie gewusst, warum; mit dem Duft des Kaffees erreichte ihn ein Schwall kühler Luft.

Jeanine trat ans Bett, sie sah frisch aus in ihrer Uniform, roch noch nach Seife und schaute auf ihn herunter, ehe sie mit gleichgültiger Stimme sagte:

»Es ist acht Uhr.«

Was hielt sie von ihm? Welche Gefühle hegte sie für ihn? Wie würde sie als Zeugin aussagen, wenn zum Beispiel heute etwas passieren sollte?

»Ich habe ihn um acht Uhr geweckt und ihm seinen Kaffee gebracht.«

»Steht er immer um acht Uhr auf?«

»Nein. Das ist unterschiedlich.«

»Wieso wussten Sie dann, dass Sie ihn an diesem Morgen um acht Uhr wecken sollten?«

»Weil er mir einen Zettel in die Küche gelegt hat.«

Und wenn man sie weiterfragte:

»Wie war er?«

Ob sie ihn alt fand? Wahrscheinlich. Sie war vierundzwanzig, und in ihren Augen musste ein Mann mit neunundvierzig ein Greis sein.

Es demütigte ihn, in dieser Verfassung, mit zerknittertem Gesicht und mit Haaren, die auf der einen Seite am Kopf klebten, von einem knackigen Mädchen, das junge Liebhaber hatte, gemustert zu werden. Denn sie hatte welche und machte auch keinen Hehl daraus. Sie war noch nicht sehr lange im Haus, seit vier oder fünf Monaten. Abgesehen von der Köchin wurde das Personal oft ausgewechselt. Er wurde dazu nicht gefragt. Das ging ihn nichts an. Vielleicht wollte man ihn damit nicht behelligen. Jeanine war ein Ausbund an Gleichgültigkeit, und es wäre ihr nicht im Traum eingefallen, ihm beim Wecken lächelnd einen guten Morgen zu wünschen.

Dabei war sie ein fröhliches Ding. Man hörte sie bei ihrer Arbeit oft singen, und mit den anderen Hausangestellten scherzte sie, lachte sie aus vollem Hals.

Er war nur der Brötchengeber. Kaum ein Mann. Ob sie sich überhaupt fragte, warum er in diesem ungemütlichen Zimmer schlief, das einer Zelle glich?

Sie zog die Vorhänge aus Rohleinen auf. Er schlüpfte in seinen Morgenmantel, tastete mit den Zehenspitzen nach den Pantoffeln und musste sich fast jedes Mal bücken, um einen unter dem Bett hervorzuangeln. Dann, noch ehe er seine Tasse anrührte, löste er in einem halben Glas Wasser einen kleinen Beutel Wismutpulver auf.

Morgens hatte er fast immer Magenbeschwerden. Das war seine eigene Schuld. Er fand sich damit ab.

Ein neuer Tag begann, weder gut noch schlecht, ein Tag wie jeder andere. Er kam allmählich zu sich und genoss trotz allem den ersten Schluck seines schwarzen Kaffees.

Schon seit mehreren Jahren schlief er nicht mehr in seinem Schlafzimmer. Er hatte sich in diesem Raum hinter seinem Sprechzimmer einquartiert, der früher eine Rumpelkammer gewesen war und in dem sie ein Eisenbett aufgestellt hatten, ein Krankenhausbett, für den Fall, dass eine seiner Patientinnen nach einer schmerzhaften Untersuchung oder nach einem unvorhergesehenen Zwischenfall ein paar Stunden Ruhe brauchen sollte, ehe sie nach Hause oder in die Klinik gebracht werden konnte.

Das schmale, hohe Fenster ging auf den Garten hinaus, wo hinten die ehemaligen, zu Garagen umgebauten Pferdeställe aus Backstein lagen.

Während der Nacht hatte es geregnet. Es hatte bereits genieselt, als er um halb vier Uhr früh nach Hause gekommen war. Ein Taxi hatte ihn von der Klinik hergebracht, und er war so erschöpft gewesen, dass er sich, ehe er zu Bett ging, noch einen Cognac eingegossen hatte.

Welke Blätter bedeckten die Rasenflächen. Die Platane, kahl, wie sie war, wirkte fast anstößig; an den Zweigen der Birke zitterten noch vereinzelte Blätter.

Er griff nach Hemd und Hose und nach seiner Unterwäsche, die er auf einen Sessel gelegt hatte, und ging durch sein Sprechzimmer, in dem der Stuhl für die gynäkologischen Untersuchungen mit den Stützen, die die Beine der Patientinnen gespreizt hielten, fast den ganzen Platz einnahm.

Die Fenster seines Arbeitszimmers standen offen. Es war kalt hier. Eine Putzfrau, deren Namen er nie erfahren hatte und die nur morgens für die grobe Arbeit herkam, war emsig am Werk. Sie hatte ein Tuch um die Haare geschlungen und folgte ihm, ohne ein Wort zu sagen, mit ihren Blicken. Er hätte ebenso gut ein Gespenst sein können.

Was würde sie als Zeugin aussagen?

»Kam er Ihnen besorgt vor?«

Denn es werden lächerliche Fragen gestellt.

»Schwer zu sagen. Normalerweise ist er recht blass, und morgens ist er um die Augen herum ein bisschen rot, als ob …«

Als ob was? War es für sie, wie auch für Jeanine, nicht seltsam, ja völlig ungewöhnlich, dass er in einem Eisenbett hinter seinem Sprechzimmer schlief, während er über ein behagliches, luxuriöses Schlafzimmer verfügte? Sie würde wirklich etwas zu erzählen haben, denn er machte noch einmal kehrt und fragte sie:

»Ist meine Frau schon auf?«

»Ich glaube, sie ist in der Küche und stellt den Speisezettel zusammen.«

»Und Mademoiselle Lise?«

Das war seine älteste Tochter.

»Ich habe vor ungefähr zehn Minuten ihren Motorroller gehört.«

»Mademoiselle Éliane schläft wohl noch?«

»Ich habe sie nicht gesehen.«

David, sein Sohn, war auf dem Weg ins Lycée Janson de Sailly, das ganz in der Nähe, in der Rue de la Pompe, lag. In der Wohnung konnte man bei entsprechender Windrichtung sogar den Pausenlärm hören.

Er wusste nicht, warum er diese Fragen überhaupt stellte, denn er achtete nicht auf die Antworten, sondern durchquerte bereits das Wartezimmer.

Als er durch die verglaste Doppeltür schritt, betrat er eine andere Welt, die Welt des häuslichen Lebens. Er ging durch einen Flur, dann durch den nächsten, hörte hinter einer Tür Frauenstimmen, erblickte etwas weiter das ungemachte Bett im Schlafzimmer und gelangte schließlich ins Bad, wo er den Riegel vorschob.

Und wenn sie statt der Hausangestellten ihn ausfragten, heute Abend, morgen, an irgendeinem beliebigen Tag, und von ihm Rechenschaft über sein Tun und Treiben forderten? Was würde er selbst aussagen, welches Bild würde er ihnen zu bieten versuchen, wenn er doch im Voraus wusste, dass sie es nicht begreifen würden?

»Sie waren zu Hause, in Ihrer Wohnung in der Avenue Henri-Martin …«

Das stimmte, kein Zweifel. Eine Zwölfzimmerwohnung, um die der Großteil seiner Kollegen ihn beneidete und die ihm manche sicher nicht gönnten.

Zu seiner Verteidigung konnte er nicht einmal behaupten, er habe sie sich nicht ausgesucht. Man hatte ihn nicht dazu gezwungen, dieses Appartement zu mieten und hier vier Dienstboten zu beschäftigen, auch nicht dazu, drei Autos in der Garage zu haben.

Er hatte, jedenfalls am Anfang, nicht nur in dem Viertel am Bois de Boulogne, sondern unbedingt in der Avenue Henri-Martin wohnen wollen, mit ihren Gärten, Gittertoren und Chauffeuren, die am Straßenrand eifrig die Limousinen polierten. Dieser sehnliche Wunsch ging auf eine Kindheitserinnerung zurück, weil er eines Morgens im Frühling zufällig diese schattige Avenue entdeckt und damals den Eindruck gehabt hatte, hier müsste das Leben liebenswert und heiter sein.

Das stimmte nicht, aber diese Erfahrung hatte er erst machen müssen. Nichts war liebenswert und heiter. Nirgendwo.

Sein Badewasser lief ein; der Spiegel beschlug.

»Immerhin waren Sie es, der …«

Na schön! Er hatte jedes einzelne Möbelstück ausgesucht, insbesondere die in seinem Arbeitszimmer, die er sich schwer und behäbig gewünscht hatte, wie er sie liebte oder, vielmehr, wie er sich vorgestellt hatte, dass er sie lieben würde. Ebenso hatte er mit dem Innenarchitekten die Einrichtung des Schlafzimmers besprochen, das breite, niedrige Bett, das man sonst nur in Filmen sah.

Das war kurz vor Davids Geburt gewesen. David war inzwischen sechzehn.

Viel weniger als sechzehn Jahre hatten dazu ausgereicht, dass ihm dieses mit Seide in der Farbe zerdrückter Erdbeeren bespannte Bett fremd geworden war.

Diese und alle übrigen Möbel der Wohnung, die Tische, die Bücher und all der Nippes würden eines Tages nicht mehr den dekorativen Rahmen für sein Leben bilden. Die Kinder würden heiraten. Für Lise, die Älteste, war es beinahe so weit. Sie kümmerte sich nicht mehr um die Meinung der Eltern, und wann immer sie ihren Willen nicht bekam, redete sie davon auszuziehen. Éliane würde die Nächste sein. Dann David.

Auf jeden Fall könnte seine Frau, wenn er nicht mehr da wäre, eine solche Wohnung nicht halten. Dann würden die Möbel, jeder einzelne Gegenstand, anderswo ihren Platz finden und sich in die Welt eines Fremden einfügen.

Auch sie waren Zeugen, bereits überholte Zeugen. Wenngleich sie noch eine Zeit lang in einer scheinbar unveränderlichen Umgebung ihren Platz behielten, so hatten sie doch ihren Sinn verloren.

»Warum haben Sie …«

Zu viele Warums und zu wenig befriedigende Antworten oder, richtiger gesagt, niemand außer ihm würde sie befriedigend finden.

Als er zum Beispiel beschlossen hatte, auf dem Eisenbett in der Abstellkammer zu schlafen … Zunächst hatte er sich gehütet, verlauten zu lassen, dass dies endgültig sei. Es war zu einer Zeit gewesen, in der er, wie ihm das immer wieder einmal passierte, jede Nacht in die Klinik gerufen wurde. Oft gab es mehrere Entbindungen gleichzeitig. Bei jedem Anruf war seine Frau aufgewacht, und beim Nachhausekommen hatte er sie wieder geweckt. Und wenn er, selten genug, einmal länger schlief, um sich zu erholen, dann musste sie lautlos aus dem Zimmer schleichen und konnte nicht einmal ihre gewohnte Morgentoilette machen.

Das war freilich nicht der wahre Grund gewesen, das wusste sie ebenso gut wie er, selbst wenn sie so tat, als glaube sie es. Er warf ihr nichts vor. Sie ihm auch nicht. Es saß tiefer.

Wie lange dauerte das schon? Etwas über vier Jahre. Christine war es damals nicht verborgen geblieben, dass er intime Beziehungen zu seiner neuen Sekretärin, Viviane Dolomieu, unterhielt und dass er bisweilen einen Teil der Nacht bei ihr verbrachte.

Sie wusste, dass Viviane nicht zufällig ganz in die Nähe gezogen war, in die Rue de Siam, hinter der spanischen Kirche.

Dennoch wäre es falsch gewesen zu behaupten, seine Sekretärin sei an die Stelle seiner Frau getreten. Sie hatte niemandes Platz eingenommen. Sie hatte eine Leere ausgefüllt. Und die Ursache dieser Leere …

Was würde Christine im Zeugenstand eines Gerichts aussagen? Was dachten seine eigenen Kinder? Lise, die Älteste, gab sich beinahe aggressiv, auf jeden Fall ironisch, und erst am Abend zuvor war es zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Doch es lag nicht allein an ihr, dass er eine unangenehme Nacht verbracht hatte. In jüngster Zeit nahmen solche Kleinigkeiten überhand, als sollte ihm das Leben schwer gemacht werden, ihm Angst einjagen.

Am Nachmittag hatte er sowohl am Schreibtisch als auch im Sprechzimmer sehr viel zu tun gehabt. Gegen sieben Uhr hatte ihn dann Madame Doué, die Oberhebamme, aus der Klinik angerufen.

»Ich habe Probleme mit Zimmer elf, Professor. Sie verlangt, dass Sie sofort herkommen. Sie meint, sie könnte die Nachtmaschine erreichen und noch vor der Entbindung in Kairo sein.«

»Wie weit ist sie?«

»Bisher hat sie zwei oder drei Wehen gehabt; man kann noch nichts sagen. Sie weint dauernd und redet von ihrem Mann, mal Französisch, mal in ihrer Muttersprache …«

»Ich komme.«

Seine Sekretärin, die sich gerade bei ihm in seinem Arbeitszimmer aufhielt, hatte schon so etwas geahnt. Der Fall machte ihnen seit einigen Tagen Sorgen. Es handelte sich um eine ganz junge Frau, kaum neunzehn Jahre alt, die wie ein Kind aussah, wie eine Puppe, und mit einem ägyptischen Diplomaten verheiratet war.

Die ersten Male war sie noch in die Avenue Henri-Martin gekommen, in Begleitung ihres Mannes, der sich, seit er wusste, dass sie schwanger war, ständig Vorwürfe machte. Er war davon überzeugt, sie könne, so schmächtig und zart, wie sie war, kein Kind zur Welt bringen, und er beschuldigte sich schon im Voraus, er habe sie umgebracht.

»Glauben Sie, sie schafft es wirklich, Doktor?«

Sie lächelte ihn an, betrachtete ihn mit großen dunklen Augen voller Bewunderung. Während der gynäkologischen Untersuchungen hielt sie die Hand ihres Mannes fest und bemühte sich, keine Miene zu verziehen, wenn der Arzt ihr wehtat.

Sie waren jeden Monat wiedergekommen, später jede Woche. Plötzlich, vor fünf Tagen, wurde der Mann in Gott weiß welcher Mission nach Kairo zurückgerufen.

»Sagen Sie ihm, Professor, dass er nicht hinfahren darf, dass er mich in diesem Moment hier nicht alleinlassen darf … Ich bin sicher, wenn er erst einmal dort ist, lassen sie ihn nicht mehr weg … Sie kennen unsere Regierung nicht … Mein Mann spricht hier alles aus, was ihm durch den Kopf geht … Jemand muss in Kairo erzählt haben, was er so redet und …«

Sie hatte darauf bestanden, mit ihm abzureisen, falls er sich weigern sollte dazubleiben.

»Selbst wenn ich mein Kind im Flugzeug kriegen muss, ich wäre nicht die Erste …«

Chabot hatte sich gezwungen gesehen, ihr zu verstehen zu geben, dass die Entbindung vielleicht schwierig werden würde. Er war mit den Laboranalysen, mit den Blutwerten, nicht zufrieden gewesen und hatte lange eine Fehlgeburt befürchtet.

Das gehörte zu seinem Beruf. Er war ruhig, selbstsicher, überzeugend. Er trug seine Maske.

Kaum war der Ehemann abgereist, da tauchte die junge Ägypterin um neun Uhr abends mit ihrem Koffer in der Klinik auf.

»Ich glaube, es geht los …«

Sie war aufgeregt und so verängstigt gewesen, dass Chabot die ganze Nacht lang ihre Hand gehalten hatte. Am Morgen hatte er dann darauf bestanden, dass sie in ihre Wohnung zurückkehrte, und sie fast gewaltsam von einer Krankenschwester nach Hause bringen lassen.

»Sie haben noch mindestens drei Tage Zeit.«

Am Vorabend war sie wiedergekommen, wieder mit ihrem Koffer voll persönlicher Dinge und voller Wäsche. Sie wusste nicht mehr, wo ihr der Kopf stand, noch, was sie wirklich wollte.

Madame Doué suchte ihr die sanfteste Krankenschwester aus, Mademoiselle Blanche, und ging selbst jede Viertelstunde die Patientin trösten.

Warum hatte ihr Mann ausgerechnet an diesem Tag nicht aus Kairo angerufen?

»Ich bin sicher, dass sie ihn ins Gefängnis gesteckt haben. Sie wissen nicht, wie das läuft. Ich will zu ihm. Um zehn Uhr startet ein Flugzeug …«

Dieser Fall unterschied sich ein wenig von den anderen. Aber war nicht jede Patientin mehr oder weniger ein Einzelfall? Ehe Chabot sein Arbeitszimmer verließ, hatte er auf einen der Knöpfe am Telefon gedrückt. Die Stimme seiner Tochter Éliane ließ sich vernehmen.

»Ist deine Mutter nicht da?«

»Sie müsste gegen halb acht nach Hause kommen.«

»Ich fahre in die Klinik und glaube nicht, dass ich bis zum Essen zurück sein werde.«

»Guten Abend.«

Dann war er mit Viviane hinuntergegangen, und sie hatte sich ans Steuer des Wagens gesetzt. Seit langem, seit dem Unfall, den er eines Nachts auf der Heimfahrt von der Klinik gehabt hatte, fuhr er nicht mehr gern bei Dunkelheit.

War das wirklich wahr? Würde er es unter Eid wiederholen?

Seit diesem Unfall machten ihn auf jeden Fall die Scheinwerfer der Autos nervös und lösten bei ihm eine Art Panik aus. Allerdings geriet er, sobald er nur allein draußen war, in dieselbe Panik. Dabei war er nicht krank. Sein letztes Elektrokardiogramm war beruhigend. Wenn er bisweilen einen leichten Druck in der Brust spürte, wusste er, worauf das zurückzuführen war, und im Übrigen hatte er keine Angst vor dem Sterben. Im Gegenteil.

Trotzdem empfand er das Bedürfnis, jemanden bei sich zu haben; und vielleicht war zu diesem Bedürfnis noch eine gewisse Trägheit hinzugekommen, die sich zwar nicht auf seine berufliche Aktivität auswirkte, wohl aber auf die unzähligen Nichtigkeiten des Alltags.

Es bedrückte ihn, dass er sich so viele Fragen stellte, wie etwa über Jeanine, die Putzfrau und darüber, was aus den Möbeln werden würde. Doch er konnte nicht anders.

Die Klinik Les Tilleuls war nicht weit entfernt, sie lag in der Avenue des Tilleuls, in Auteuil, ebenfalls ganz dicht am Bois de Boulogne.

Dort war er in den eigenen vier Wänden: Sie gehörte ihm, auch wenn noch andere Leute einige Anteile besaßen. Es war die modernste gynäkologische Klinik und Entbindungsstation in Paris, zu deren Patientinnen die reichsten und berühmtesten Frauen zählten.

Der Wagen fuhr durch das Tor, bog in eine Kurve im Park ein und hielt vor der Freitreppe, die von zwei Laternen aus Milchglas erleuchtet wurde.

Mademoiselle Roman, die alte Verwaltungsdirektorin mit seidig schimmerndem weißem Haar, saß noch hinter der Glasscheibe ihres Büros. Im ersten Stock wartete Madame Doué auf dem Gang.

»Sie hat eben kurz hintereinander zwei ziemlich heftige, aber noch unregelmäßige Wehen gehabt. Trotzdem will sie immer noch das Flugzeug besteigen. Sie behauptet, es sei so wie neulich, und morgen würden wir sie doch wieder nach Hause schicken.«

Er zog seinen weißen Kittel an und betrat das Zimmer; seine Bewegungen waren sanft und präzise, seine Stimme überzeugend.

Nach einer Stunde war seine Patientin etwas ruhiger, sie fügte sich anscheinend in ihr Schicksal.

»Sie gehen doch nicht weg, Professor?«

Er hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben, und sie würde bald eindösen.

»Ich bin in ein bis zwei Stunden zurück. Man weiß hier, wo man mich notfalls erreichen kann …«

»Sind Sie sicher, dass es heute Nacht sein wird?«

Was sollte er darauf antworten? Er schaute noch in zwei oder drei andere Zimmer hinein, dann stieg er wieder in seinen Wagen ein, mit Viviane am Steuer.

»Wo fahren wir hin?«, fragte sie, während sie auf den Anlasser drückte.

Sie hatten ihre Gewohnheiten. Wenn sie gemeinsam zu Abend essen wollten, stand dafür ein halbes Dutzend kleiner stiller Restaurants mit gepflegter Küche zur Auswahl.

Er war so in Gedanken, dass er zu antworten vergaß, und sie schlug vor:

»Zu Lucien?«

Ein ehemaliges Bistro in der Rue des Fossés-Saint-Bernard. Dort saßen sie immer in derselben Ecke, und man kannte ihren Geschmack. Sie benahmen sich nicht wie zwei Verliebte, aber auch nicht wie ein altes Ehepaar. So duzten sie sich zum Beispiel niemals, weder in der Öffentlichkeit noch in intimen Augenblicken. Wer sie beobachtete, hätte eher meinen können, die junge Frau habe die Aufgabe, über ihren Begleiter zu wachen und selbst die geringsten Unannehmlichkeiten von ihm fernzuhalten.

Sie sprachen wenig, fast immer über Patientinnen, über die Vorlesungen des Professors, über einen Beitrag zu diesem oder jenem ausländischen Kongress.

Während er allein in ihrer Ecke Platz nahm, ging sie ans Telefon, was sie überall als Erstes tat. Nicht nur die Klinik Les Tilleuls musste wissen, wo Chabot zu erreichen war, sondern auch die Entbindungsanstalt Port-Royal, in der er junge Mediziner ausbildete und eine Station leitete. Oft betreute er obendrein noch Patientinnen im Amerikanischen Hospital von Neuilly.

»Trinken Sie doch, bevor wir uns der Speisekarte zuwenden, zur Entspannung einen trockenen Martini.«

Sie wusste, dass er um diese Zeit einen brauchte. Verstohlen beobachtete sie ihn, und er fragte sich manchmal, ob ihr Verhalten auf Zärtlichkeit beruhte. Hatte sie am Anfang, als sie ihre Arbeit bei ihm aufnahm, zärtliche Gefühle für ihn gehegt? Sie war damals aus La Rochelle gekommen, wo man ihren Vater während des Krieges erschossen hatte und ihre Mutter gerade gestorben war.

Sie hatte ihn bewundert, gewiss. Und sie hatte obendrein erstaunt festgestellt, dass sich niemand um ihn kümmerte, dass die gesamte Verantwortung auf seinen Schultern lastete und die Leute in seiner Umgebung eigentlich dazu neigten, ihm noch mehr aufzubürden.

»Jules, einen schön trockenen Martini und einen Portwein!«

Sie machte ihre Handtasche auf und nahm eine rosa Pille aus einem Döschen, denn sie kannte die Medikamente, die er zu bestimmten Zeiten einnahm und auf die er nicht mehr verzichten konnte.

Das Restaurant wurde bloß von den Tischlampen spärlich beleuchtet. Es waren nur etwa fünfzehn Gäste da, und der Wirt kam hin und wieder aus seiner Küche heraus, um den neu eingetroffenen Personen die Hand zu drücken.

»Auf Ihr Wohl! Denken Sie bis nach dem Essen nicht mehr an die Klinik …«

Er war zu gewissenhaft. Auch nach so vielen Jahren hatte er noch nicht jene Gleichgültigkeit erlangt, um die er manche Kollegen beneidete, und während er die Karte studierte, war er in Gedanken immer noch bei der jungen Ägypterin.

Viviane berührte seinen Arm. Er hob den Kopf und sah seine Tochter Lise, die in Begleitung eines jungen Mannes eintrat.

Chabot versteckte sich nicht, er hatte sich nie versteckt. Es war jedoch das erste Mal, dass er sich in einer solchen Situation befand, und er wurde rot, als seine Tochter sie entdeckte und ihm zuwinkte.

Wer ihn kannte, behauptete, Lise sähe ihm ähnlich, und das war durchaus möglich. Sie hatte die gleichen starken Wangenknochen, das gleiche schwere Kinn, und ihr Haar hatte wie seines einen Stich ins Rötliche.

Als sie noch klein war, pflegte ihre Mutter zu sagen:

»Sie hat dieselbe Willenskraft wie ihr Vater, auch dieselbe Fähigkeit, plötzlich geistig abwesend zu sein …«

Er selbst erkannte sich in ihr nicht wieder. Sie war ihm seit langem entglitten, ganz allmählich, denn sie hatte sich schon als kleines Kind angewöhnt, nur das zu tun, was ihr passte.

Nach dem Abitur hatte sie sich an der Sorbonne immatrikuliert, ein paar Monate später ihr Studium aber aufgegeben, um sich mit einer Freundin zusammenzutun, die in der Rue du Faubourg-Saint-Honoré eine Boutique für modischen Schnickschnack eröffnet hatte.

Mit ihrem ersten Geld hatte sie sich einen Motorroller gekauft, ohne zu Hause etwas darüber verlauten zu lassen.

Die zwei Paare saßen einander gegenüber, und der junge Mann, der den Professor und seine Sekretärin ungeniert betrachtete, sagte leise etwas zu Lise, worauf beide in schallendes Gelächter ausbrachen. Worüber lachten sie, über wen?

Chabot hatte ihn schon mehrmals in der Wohnung in der Avenue Henri-Martin gesehen, wo er bisweilen Leute antraf, die er nicht kannte und bei denen sich niemand die Mühe machte, sie ihm vorzustellen.

Er hieß Jean-Paul Caron und galt als brillant, weil er mit dreiundzwanzig Jahren als Enfant terrible einer Pariser Tageszeitung giftige Artikel und Berichte für die Klatschspalten schrieb.

Chabot hielt ihn für unnötig bissig, für einen Angeber, und er mochte nicht, wie dieser die Leute anschaute, als ob er sie verachtete. Dies alles war umso lächerlicher, als er sehr klein und pausbäckig war und eine komische spitze Nase hatte. Er glaubte, sich alles erlauben zu dürfen, und das traf auch beinahe zu, weil sein Vater einer bedeutenden Presseagentur vorstand.

Die beiden jungen Leute benahmen sich auch nicht wie ein Liebespaar, eher kameradschaftlich, trotzdem schliefen sie miteinander, woraus Lise keinen Hehl machte. Sie bestellten den Aperitif, dann das Essen, tuschelten und lachten nach wie vor unbekümmert, und wenn ihre Blicke denen von Jean Chabot oder seiner Sekretärin begegneten, schlugen sie die Augen nicht nieder, ganz im Gegenteil.

»Will sie ihn immer noch heiraten?«, fragte Viviane.

»Ja.«

»Wann?«