4,99 €

Mehr erfahren.

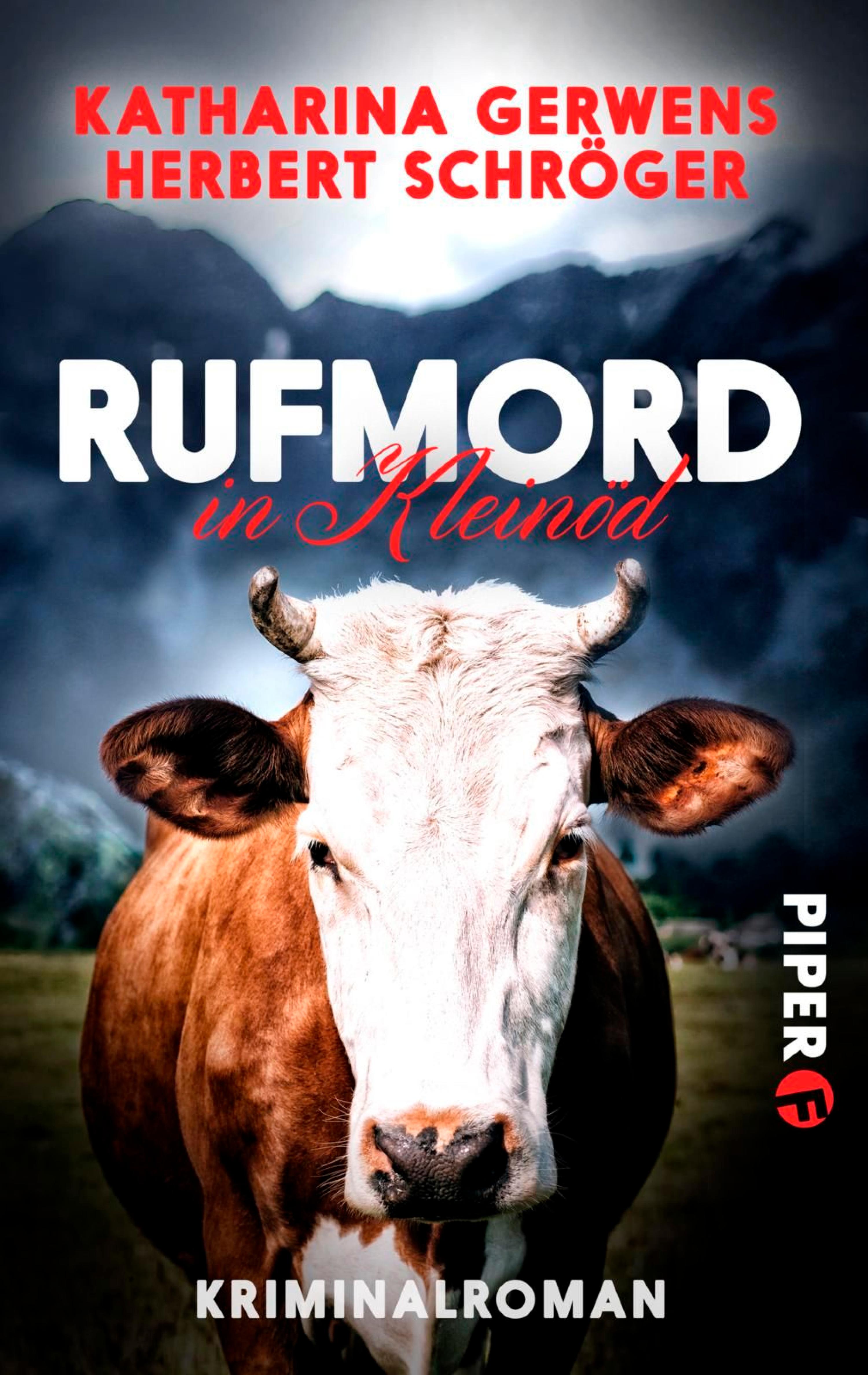

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Das niederbayerische Kleinöd steht kopf: Der vierjährige Paul Daxhuber ist spurlos verschwunden. Die Großeltern, bei denen er aufwächst, seit seine Mutter Corinna ihn dort ablieferte, sind verzweifelt. Auch die polizeilichen Ermittlungen unter der Leitung von Franziska Hausmann werfen zunächst nur weitere Fragen auf: Warum verschwand Corinna damals so plötzlich? Hat sie womöglich ihr eigenes Kind entführt? Und welche Rolle spielen die polnischen Erntehelfer, die mit den Gurkenfliegern auf den Feldern ihre Runden drehen? Hinter der scheinbar idyllischen Fassade des Dorfes lauern ungeahnte Abgründe …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-98358-7 Mai 2017 © Piper Verlag GmbH, München 2008 © Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Dora Zett_shutterstock / ZaZa Studio_shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Der Schrei war so laut und gellend, dass alle Gespräche schlagartig verstummten und sich sämtliche Händler und Besucher des Marktes der kleinen, blassen Frau zuwandten, die sich die Hand aufs Herz gelegt hatte, nach Luft schnappte und jeden Augenblick ohnmächtig zu werden drohte. Aber niemand eilte ihr zu Hilfe. Alle waren wie gelähmt.

»Paul!«, schrie die Frau erneut. »Paul!« Und ihr Körper wurde von einem unbändigen Zittern geschüttelt.

Später würden alle Anwesenden behaupten, auch ihr eigenes Herz habe kurzzeitig ausgesetzt und sei erfüllt gewesen von der Gewissheit, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.

Kreidebleich und zitternd stand Ottilie Daxhuber neben dem Denkmal für die viertausend Gefallenen der Bauernschlacht von 1706 und stammelte immer wieder: »Paul ist weg!«

Erstes Kapitel

»Schach«, tippte Georg Cannabich in seinen Computer, als Gertraud Halber die Tür öffnete und die beiden Männer in das Redaktionszimmer schob. Er sah ihnen sofort an, dass sie nicht aus Landau stammten, sondern aus einem jener kleinen niederbayerischen Käffer, für die er tagtäglich Artikel im Landauer Anzeiger schrieb. Vermutlich hatte er es mit treuen Stammlesern des Lokalteils zu tun. Er erkannte es an der Art und Weise, wie sie sich umschauten – als hätten sie soeben ein gänzlich neues Land betreten, an dessen Existenz sie noch kurz zuvor nicht ernsthaft geglaubt hätten.

Mit dem Ellenbogen schloss er die große Schreibtischschublade, in der das virtuelle Spiel, das er so schon so gut wie gewonnen hatte, auf einem echten Brett nachgestellt war. Routiniert ließ er seine Finger über die Tastatur gleiten: »Habe zu dieser vorgerückten Stunde noch Arbeit bekommen. Muss Schluss machen.«

Nicht einmal beim Spätdienst hat man seine Ruhe, dachte er und fügte noch rasch in die E-Mail an seinen Widersacher, der unter dem Pseudonym »Königsmörder« mit ihm spielte, den Satz ein: »Sieht übrigens ganz nach Matt aus, Brutus! – Bis morgen.« Dann loggte er sich aus und wandte sich seinen Besuchern zu.

Die beiden mochten Mitte fünfzig sein. Der eine hatte eine Polizeiuniform an und trug eine Aktentasche bei sich. »Schmiedinger«, stellte er sich vor. »Schmiedinger Adolf. Mir kommen von Kleinöd.«

Der andere Mann trug einen hellen Cordhut, den er jetzt abnahm, eine grüne Lodenjacke mit Hirschhornknöpfen über einem weiß-blau karierten Hemd und eine ausgebleichte, aber frisch gewaschene Jeans mit Bügelfalte. Dazu Haferlschuhe. An seinem Handgelenk baumelte ein braungoldenes Plastiktäschchen mit der Aufschrift »125 Jahre Karstadt«. Er hielt es offenbar nicht für nötig, sich vorzustellen, vielleicht war er aber auch zu sehr von den Redaktionsräumen beeindruckt.

Georg Cannabich warf einen schnellen Blick auf die große Uhr an der Stirnseite des Redaktionszimmers. Es war genau 21.47 Uhr. Bis 23 Uhr hatte er Dienst. Da würde wohl kaum ein weiteres Spiel drin sein. Na gut, dann eben nicht.

»Kleinöd«, nickte er. »Kenn ich nur vom Hörensagen. Soll aber ganz nett sein. Cannabich heiß ich, Georg Cannabich. Ich bin heute der Redakteur vom Dienst. Was kann ich für Sie tun? Ist was passiert?«

Er stand von seinem Schreibtisch auf, gab beiden Männern die Hand und wies auf die Besucherstühle.

»Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten oder lieber ein Wasser?«

»Einen Schnaps, wenn S’ möglicherweise grad einen da hätten, des wär mir jetzt fast am allerliebsten«, murmelte der Uniformierte und ließ sich ächzend auf einem schwarzen Lederschwinger nieder, der unter seinem Gewicht bedenklich durchhing.

Der Begleiter des Polizisten stand stocksteif da. Er knetete mit beiden Händen den Cordhut und war leichenblass. Sein Kinn zitterte. Georg Cannabich seufzte voller Anteilnahme und nickte ihm beruhigend zu.

Adolf Schmiedinger zeigte mit dem Finger auf seinen Begleiter und sagte: »Ihm seinen Enkel, den haben s’ entführt. Der ist weg. Fort! Spurlos verschwunden! Entführt ham die den, des garantier ich Ihnen, da geb ich Ihnen Brief und Siegel da drauf! Unsereins hat halt einen Riecher für so was. Deswegen sind mir ja auch da. Ich hab logisch gleich eine Anzeige aufgenommen, aber was tät nachad das allein schon helfen? Fahndung und Suchaktion sind schon am Anlaufen, aber die ganze G’schicht tät doch auch unbedingt so schnell wie möglich ans Licht der Öffentlichkeit kommen sollen, ned wahr? Der ganze Landkreis muss da mitsuchen! Mir brauchen den Buam wieder z’rück!« Er sagte das so bestimmt, als läge es einzig und allein in Georgs Hand, das Problem innerhalb von zwei Minuten zu lösen.

»Oh Gott«, murmelte Georg Cannabich, da ihm auf Anhieb nichts Besseres einfiel, und suchte im Spind der Tagschicht-Kollegen nach Alkohol. Schließlich fand er ein Fläschchen Magenbitter und hielt es dem Polizisten schräg unter die Nase, als wolle er ihm eine Flasche Wein kredenzen. »Jetzt nehmen Sie erst einmal einen Schluck. Das beruhigt. Und dann sehen wir mal weiter.«

»Vergelt’s Gott«, murmelte Adolf Schmiedinger. Mit routiniertem Klacken öffnete er den Schraubverschluss und ließ in einem Zug gut drei Viertel der Flüssigkeit auf seinen nervösen Magen einwirken, ehe er die Flasche an seinen Begleiter weiterreichte.

»Wie alt ist der Bub denn, und wie heißt er?«, fragte Georg Cannabich.

»Viere ist der Paul«, murmelte der Mann neben Adolf Schmiedinger und knetete weiter nervös an seinem Hut.

»Nun gut, dann fangen wir jetzt noch einmal ganz von vorne an«, forderte der Redakteur ihn auf. »Wie heißen Sie, und wo wohnen Sie?«

»Also, ich bin der… Heißen tu ich Daxhuber, Daxhuber Eduard. Und wohnen tät ich auf Kleinöd. Hauptstraße. Nummer neune.«

»Stimmt«, nickte Adolf Schmiedinger.

»Und was ist eigentlich genau passiert?« Georg hatte es nicht wirklich eilig. Für heute war es sowieso zu spät. Die morgige Zeitung wurde bereits gedruckt. Die beiden hätten auch am Vormittag des nächsten Tages kommen können. Er zog eine Schachtel Zigaretten aus der Hemdtasche.

»Stört es Sie?«

Die Männer schüttelten die Köpfe.

Das Feuerzeug klickte. Georg steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und sprach, während er gleichzeitig den Rauch einsog und wieder ausblies.

»Also noch einmal. Wann, wo und wie genau ist Ihnen das Kind abhandenkommen?«

Um den Besuchern einen Eindruck seiner professionellen journalistischen Arbeitsweise zu vermitteln, stand er auf, fischte Kugelschreiber und Notizblock aus einem Drahtkörbchen, das an einer Kette von der Decke über seinem Schreibtisch hing, und begann zu kritzeln, noch ehe er sich wieder richtig hingesetzt hatte.

»Ja mei, direkt viel gibt’s da eigentlich ned zum Erzählen«, begann schließlich Adolf Schmiedinger nach einer längeren Phase intensiven Nachdenkens. »Der Eduard ist halt kommen zu mir und hat mir die Meldung g’macht, dass der Paul nimmer da wär.«

»Wann war das?«

»Heut Mittag. Um zwölfe.«

»Wo ist das Kind zuletzt gesehen worden? Und von wem?«

»Mei, das wenn ich bloß wissen tät«, ließ sich nun zum ersten Mal auch Eduard Daxhuber eigenständig vernehmen. Er räusperte sich und schluckte. »Meine Frau, die Otti, äh… Ottilie heißt s’, also die war mit dem Paul beim Einkaufen. Auf’m Marktplatz in Aidenbach. Das ist die Ortschaft, da wo mir immer dienstags einkaufen. Die Otti hat halt g’meint, dass sie den Buam bloß für einen ganz winzigen Moment aus den Augen verlorn hätt. Am Bauernschlachtdenkmal war’s. Vor diesem riesigen hölzernen Bauern mit dem Schnurrbart und dem Hut und der Lederhosen. Immer steht er dort. Und mit einem Mal war er fort. Wie verschluckt vom Erdboden. Und keiner hat was g’sehn nicht. Keiner. Weder den Buam noch sonst irgendwas. Dabei kennen die den Paul doch alle. So was ist doch ned normal! Ich versteh das einfach hinten wie vorn ned.« Er kämpfte mit den Tränen.

»Vielleicht ist Ihr Paul ja auch bloß zu den Nachbarn gegangen, und da ist er dann eingeschlafen. Und es könnte durchaus sein, dass er jetzt schon wieder wach und glücklich zu Hause auf dem Sofa sitzt«, versuchte Georg Cannabich zu trösten. Aber er hatte schon in dieser Sekunde das Gefühl, dass sich der Fall nicht so einfach in Wohlgefallen auflösen würde. Und sein Gefühl hatte ihn noch nie getrogen. »Haben Sie denn ein Telefon?«

»Freilich.« Eduard Daxhuber nickte.

»Ja dann.« Georg biss sich auf die Lippen. »Wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte man sicher bei Ihnen angerufen. Das macht ja nun wirklich niemand: absichtlich ein Kind verstecken und zuschauen, wie die Familie vor Sorge verrückt wird. Nein, so etwas ist wirklich keinem zuzutrauen, oder?«

»Mir ham die Kandidaten, die da infrage kommen tät’n, schon kontaktiert. Keiner treibt da seine Spaßettln mit den Daxhubers. Der Bub ist und bleibt verschwunden.«

»Das heißt also, Sie haben Feinde«, stellte Georg wie beiläufig fest und sah sich den verwaisten Großvater genauer an.

»Mei, Feinde, wer hat die denn ned?«, murmelte Eduard Daxhuber und sah zu Boden.

»Aha.« Georg Cannabich zog irritiert an seiner Zigarette und dachte darüber nach, ob auch er Feinde hatte. Wenn er ehrlich war, hatte er nicht einmal richtige Freunde. Von den paar Unbekannten aus den Weiten des Cyberspace, mit denen er während der Spätschicht Schach spielte, einmal abgesehen – obwohl, wer wusste schon, ob er mit dem Königsmörder auch über andere Dinge als Eröffnungen und Mattkonstellationen hätte sprechen können.

Er seufzte und drückte die Zigarette aus. Er hätte sich niemals für diese gottverdammte Außenstelle bewerben sollen. Jeden Abend allein. Immer in der gleichen Pizzeria, deren Speisekarte er schon auswendig herunterbeten konnte und deren Gerichte immer langweiliger schmeckten. Seit vier Jahren versauerte er nun schon in diesem kleinen Städtchen mit Blick auf den Bayerischen Wald. Dabei war er erst dreiundvierzig. Er hätte als kleiner Redakteur bei seiner überregionalen Zeitung bleiben sollen, anstatt hier nachts und an Wochenenden den Chef vom Dienst zu spielen. Hier passierte nichts. Niente. Nada. Oder sollte er diesmal endlich einer großen Story auf der Spur sein?

»Haben Sie ein Foto Ihres Enkels dabei?«

»Jawoll, ham mir.« Eilfertig griff Adolf Schmiedinger in Eduards Täschchen und förderte ein Foto zutage. Es zeigte einen kleinen, lachenden Jungen, der sich an einem Schaukelstuhl festhielt. Er trug ein gelbes T-Shirt. Um den Hals hatte ihm jemand ein türkisblaues Tuch gebunden. Blonde Locken, riesige blaue Augen. Stolz und glücklich sah er aus.

»Mein lieber Schwan, das ist aber ein hübsches Kerlchen«, stellte Georg anerkennend fest.

»Meine Frau ist fix und fertig. Nervlich am Ende ist die.« Schwer stöhnend ließ sich Eduard Daxhuber nun doch auf einen Stuhl fallen.

Der Redakteur legte das Foto zur Seite. »Und seine Eltern, was sagen denn seine Eltern zu der ganzen Sache?«

»Die wiss’n noch von gar nix.« Pauls Großvater schluckte.

»Also vielleicht ist es ja das. Vielleicht wollte das Kind einfach nur heim. Heim zu Papa und Mama. Wie weit wohnen die denn weg?«

Georg Cannabich war sich sicher, dass sein Gefühl ihn getrogen, der Fall nun doch gelöst war. Da mussten die Großeltern aber schon sehr durch den Wind gewesen sein, wenn sie nicht als Erstes ihre eigene Tochter oder den Sohn angerufen hatten. Er griff zum Telefon. »Dann klären wir das jetzt mal gleich auf.« Aus den Augenwinkeln fixierte er die Redaktionsuhr: 22.17 Uhr. Selbst für ein Blitzschach mit seinem zweiten nächtlichen Gegner war es jetzt endgültig zu spät.

»Naa, naa.« Adolf Schmiedinger schüttelte den Kopf. »Der ist ned bei seinen Eltern. Ganz g’wiss ned. Wiss’n S’, der war ned auf Besuch. Der lebt allerweil bei der Oma und beim Opa. Naa, naa. Den hat schon wer mitg’nommen.«

»Wir können doch trotzdem bei den Eltern anrufen.«

Die beiden Männer schüttelten gleichzeitig mit dem Kopf.

»Der kennt doch seine Eltern gar ned«, stellte Adolf Schmiedinger klar. »Ned einmal der Ede selber tät sag’n können, wie dass die heiß’n und wo dass die wohnen. Ned amal eine Telefonnummer ham mir. Die Tochter hat g’wiss einen Mann g’funden und heißt jetzt eben nach dem. Und keinen Kontakt miteinand ham s’ ned. Naa, den Paul, den hat wer mitgehn lass’n.«

»Aber wer sollte denn so etwas machen? Und warum?« Georg Cannabich betrachtete den verzweifelten Daxhuber. Der sah nicht gerade nach Geld und damit nach einem potenziellen Erpressungsopfer aus. Andererseits – gerade die Reichen waren oft besonders sparsam. Sie hatten es einfach nicht nötig, nach außen zu zeigen, dass sie etwas Besseres waren – und vielleicht ging es ja auch gar nicht um Geld, sondern um ganz andere Werte, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, was das sein könnte. »Haben Sie möglicherweise irgendetwas, was jemand anders unbedingt haben will? Irgendetwas ganz Kostbares?«

»Bloß den Buam.« Der Mann putzte sich die Nase mit einem nicht mehr ganz frischen Stofftaschentuch, das er aus seiner Joppentasche hervorgekramt hatte.

Adolf Schmiedinger wurde sich mit einem Mal seiner Fürsorgepflicht für Eduard bewusst und machte, von jäher Entrüstung gepackt, einen Schritt auf Georg zu. »Sie, das geht jetzt aber fei zu weit! Die Vermögensverhältnisse vom Ede gehn Ihnen nämlich gar nix an! Sowas g’hört doch in keine Zeitung ned rein!«

Er setzte ein zweites Mal die Magenbitterflasche an und rang ihr den letzten Rest ab. Sein Gesicht war leicht gerötet, und auf seiner Stirn hatten sich kleine Schweißperlen gebildet.

Georg Cannabich stellte fest, dass Schmiedinger roch, als habe er sich ein paar Tage lang nicht mehr gewaschen. Als junger Reporter hatte er mal eine Recherche in einem Männerheim für »Bürger ohne Wohnsitz«, wie es nun politisch korrekt hieß, durchgeführt. Da hatte es ähnlich streng gerochen. Ein Mann in Polizeiuniform und dieser Gestank – eine verstörende Mischung. Nur mühsam konnte er sich dazu zwingen, Schmiedingers Geruch zu ignorieren, und versuchte stattdessen, eine Art Struktur in das Gespräch zu bringen.

Kleinöd. Den Ortsnamen kannte er nur aus seiner Korrespondenz mit dem zwölfjährigen Enzo, einem seiner fleißigsten freien Außendienstmitarbeiter. Und unterm Strich hörte sich das Ganze mittlerweile – vor allem in Anbetracht des wirklich fotogenen Kindes – nach einer richtig guten Story an, die der Zeitung ein paar Tage übers Sommerloch hinweghelfen und den ganzen Landkreis in Atem halten würde.

Er beschloss, noch vor Dienstschluss eine E-Mail an Enzo zu schicken, und wandte sich seinen Besuchern zu. »Okay, dann nehmen wir mal eine Vermisstenmeldung auf. Sagen Sie, das Foto von dem Kind, ist das einigermaßen aktuell?«

Der verwaiste Großvater nickte: »Das war an seinem vierten Geburtstag. Das ist jetzt grad ned länger als wie ein paar Wochen her.« Eduard Daxhubers Stimme klang weinerlich. Es schien so, als habe er fest damit gerechnet, seinen Enkel hier in den Redaktionsräumen vorzufinden und als sei der Redakteur derjenige, der das Kind mit ein paar Sätzen wieder herzaubern könnte – es aber nicht tat. Er seufzte verzweifelt.

»Wie groß?«, fragte Georg.

»Sechsundneunzig Zentimeter. Jedenfalls an seinem vierten Geburtstag.« Eduard schluchzte laut auf. Tränen liefen über sein Gesicht.

»Dann schreiben wir: Etwa einen Meter groß. Das passt schon. Wie war er denn angezogen?«

Jetzt griff Eduard Daxhuber in sein Täschchen und holte einen Zettel hervor, der wie eine Einkaufsliste aussah. »Rote Turnschuh, eine grüne Hosen, ein grünes Hemd und ein rotes Tuch um den Hals«, las er schluchzend vor.

»Seine Alte hat ihm das aufgeschrieben«, erklärte Adolf Schmiedinger, der sich langsam wieder beruhigt zu haben schien. »Die schreibt dem allerweil solche Zettel, weil s’ meint, dass der sich sonst nix mehr merken können tät.«

Georg ging nicht auf ihn ein und fragte: »Wann und wo genau ist das Kind denn zuletzt gesehen worden?«

Schmiedinger räusperte sich: »Wie schon g’sagt: So was um Zwölfe umeinand. In Aidenbach. Auf’m Marktplatz. Die Otti hat beim Obststand Erdbeern für ihn kaufen woll’n. Erdbeern mit Schlagrahm, die mag er doch so narrisch gern.« Eduard Daxhuber nickte bestätigend und wischte sich mit seinem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht.

»Und Ihr Enkel ist nicht mit seiner Großmutter zum Obststand gegangen? Was hat er denn stattdessen gemacht?«

»Woher tät denn nachad ich wiss’n solln, wo dass der Bazi hin ist? Normalerweis steht der immer bloß vor dem Denkmal umeinand und schaut. Aneinand festbinden solln hätten mir die zwei! Praktisch ist meine Otti mit dem Rücken zu ihm g’stand’n, bis dass sie die Erdbeern kauft g’habt hat. Und hinten hat die Otti natürlich keine Augen ned. Und kaum wie dass sie sich dann wieder umdreht hat, muss der Bub auch schon fort g’wesen sein! Weil sie ihm halt auch allerweil immer alles erlauben muss! Weil die Frau halt auch ned einmal einfach Nein sagen kann!«

Allmählich war wieder Farbe in Eduards Gesicht zurückgekehrt. Er schnäuzte sich laut und fragte durch das Taschentuch hindurch: »Bis wann könnt denn die Anzeige da drin sein in der Zeitung?«

»Also bis morgen schaffen wir das auf keinen Fall. Die Mittwochsausgabe ist schon gedruckt. Aber übermorgen wird die Meldung in der Zeitung stehen. Ganz bestimmt. Ich mache den Artikel heute noch fertig. Falls jedoch der Junge bis morgen zurück ist – was wir alle uns wünschen –, rufen Sie mich bitte an. Wir wollen unsere Leser ja nicht beunruhigen.«

»Der kommt nimmer z’rück«, stellte Adolf Schmiedinger klar.

»Wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Georg verblüfft.

»Ach, gehn S’ weiter, so was hab ich doch im Urin. Ein so ein hübscher Bub, wie der kleine Paul einer ist. Wer weiß denn schon, was für Leut da heutzutag unterwegs sind … von wegen denen professionellen Kinderschändern… Und wenn S’ dann auch noch an die ganzen Narrischen denken, an die einschlägig vorbestraften Triebtäter, die wo heutzutag massenweis direkt aus dem Irrenhaus raus einen Urlaub nehmen dürfen! Da fällt einem doch nix mehr ein dazu! Die stehn doch alle auf solche Buam, da fahrn die voll drauf ab. Die mach’n Filme mit die armen Kinder und verkaufen die dann auch noch für teures Geld an die andern Abartigen. Und die Partei schaut denen auch noch zu dabei – keiner macht was. Und dann können S’ ihren Trieb irgendwann gar nimmer beherrschen, die Saubären, die grauslichen. Und am End ham die dann Angst, dass die wiedererkannt werden könnten, von denen armen Kindern und dann… Zickzack! Aus die Maus!« Adolf Schmiedinger hatte sich in Rage geredet. Sein Gesicht war rot angelaufen, und er schnappte nach Luft.

Georg Cannabich versuchte, ihn zu beruhigen: »Ach, wir wollen doch nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Die Wirklichkeit ist oft nicht so schrecklich, wie wir befürchten. Glauben Sie mir. Sicher hat Ihr Gefühl Sie auch schon mal getäuscht, und all Ihre Ängste haben sich nicht bewahrheitet.«

»Leider viel zu selten«, erwiderte der Polizeiobermeister. »Ich bin halt einfach ein guter Polizist und kenn mich als ein solcher entsprechend aus. Komm, Eduard, mir gehen jetzt wieder heim. Momentan können mir da ned mehr machen.« Er bückte sich nach seiner Aktentasche und nach Eduards zerbeultem Hut, packte seinen hilflos um sich blickenden Freund am Arm und zog ihn in Richtung Tür.

»Moment noch«, rief der Redakteur ihnen nach. »Hab ich eigentlich schon Ihre genauen Personalien? Wir wollen Sie doch erreichen, wenn bei uns Informationen einlaufen.«

»Die ham mir doch vorher schon der Dame geb’n müss’n, sonst hätt uns die ja gar ned erst eini lass’n. B’hüt Ihnen Gott, und dankschön noch einmal derweil.«

Noch bevor sich die Tür hinter den beiden Männern ganz geschlossen hatte, huschte auch schon Gertraud Halber in den Redaktionsraum. »Ist was passiert?«

»Ich will’s nicht hoffen. Aber ein Kind wird vermisst. Ein kleiner Junge!«

»Ach, gehn S’ weiter, die ham doch da draußen g’nug davon. Auf eins mehr oder weniger kommt’s doch bei denen da auf dem Dorf wirklich ned an.«

Bisher hatte er den bitterbösen Humor von Gertraud Halber meist als etwas Aufmunterndes empfunden, auch wenn er nicht immer über ihre platten Witze lachen konnte. Aber diese Bemerkung ging ihm – eingedenk des verzweifelten Großvaters – dann doch zu weit. Er sah sie kopfschüttelnd an.

»G’stunken ham die zwei ja auch ned schlecht. Besonders der Bulle.« Sie kam an seinen Schreibtisch und betrachtete das Foto. »Mei, so ein hübscher Bub! Also, den tät ich ja g’wiss auch vermissen. Hach, wenn das meiner wär…« Sehnsüchtig seufzend beugte sie sich vor.

Georg Cannabich rückte ein wenig zur Seite.

Aus unerklärlichen Gründen hatte sie immer dann Spätschicht, wenn er auch Spätschicht hatte. Wer weiß, was sich der sogenannte Verleger dabei dachte. Ob der wohl insgeheim damit rechnete, er und die Halber könnten durch diese geschickte Einteilung irgendwann zum Paar werden und mit einer Verlobungs- oder – noch schlimmer – Hochzeitsfeier zur allgemeinen Unterhaltung und zur Verbesserung des Betriebsklimas beitragen? Nun ja, sie beide waren hier die einzigen Singles, und schon allein deshalb sorgte diese Kombination für ein gewisses Spannungsmoment innerhalb der Redaktion, in der ja sonst nicht viel Aufregendes passierte. Aber mal im Ernst: Gertraud Halber und er? Nein, das ginge wirklich zu weit.

Er musterte sie aus den Augenwinkeln, lud dabei das Standardlayout für eine zweispaltige Anzeige und sagte: »Legen Sie doch bitte das Foto schon in den Scanner.«

Sie hob den Deckel des Scanners mit dem Zeigefinger der linken Hand an und spreizte dabei den Daumen ab. Ihre Fingernägel waren lang und glänzten rosig. Gefährlich scharfe Krallen. Sie trug einen bodenlangen Blümchenrock und eine Trachtenbluse, die ihre kräftigen Schultern freilegte. Als sie sich bückte, sah er den weißen Ansatz ihrer Brüste, vermutlich von einem Wonderbra hochgepuscht. Behutsam schnitt er am Computer das Porträt des kleinen Paul aus dem eingescannten Bild. Sie sah ihm fasziniert zu. Es war das erste Mal, dass sie so nah hinter ihm stand, und er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Sie duftete stark nach einem Parfüm, das ihn an feuchtes Heu erinnerte. Er zündete sich eine Zigarette an.

»Hätten S’ eventuell noch eine übrig für mich?«

»Bitte, bedienen Sie sich.« Er warf ihr die Schachtel und sein Feuerzeug auf den Scanner.

Sie steckte sich eine an, sog den Rauch tief ein und gab ihm seine Sachen ordnungsgemäß zurück. »Danke. Wissen Sie eigentlich, was ich schon immer blöd g’funden hab da herinnen? Dass Sie da in dem einem Zimmer umeinander hocken müssen und ich ganz allein in dem andern…« Sie schnippte die Asche von ihrer Zigarette und strich sich das dunkle, schulterlange Haar zurück. »Mir täten doch eigentlich auch in einem Raum zusammenarbeiten können, wenn mir zwei schon allerweil miteinander Spätschicht ham. Dann täten mir uns alle zwei auch g’wiss weniger langweilen.«

»Liebe Frau Halber, Sie sind nun einmal das Sekretariat, das Vorzimmer und der Empfang – und ich bin kreativ. Und beim kreativen Arbeiten ist mir noch nie langweilig gewesen, im Gegenteil, da würde mich sogar jede Ablenkung stören, vor allem, wenn sie so charmant ist wie Sie«, stellte Georg Cannabich klar und schlug seinen Notizblock auf. Das mit dem charmant war ironisch gemeint, aber sie würde es leider nicht verstehen. Da sie ihn weiterhin so anstrahlte, fuhr er fort: »Wenn Sie sich hier aber während Ihrer Arbeitszeit wirklich so langweilen, so könnte ich mal mit dem Verleger reden, ob er nicht doch noch die eine oder andere Aufgabe für Sie findet. Ich gebe ja zu, dass die Nachtschichten naturgemäß oft äußerst ruhig sind.«

Das wäre ja wohl das Allerletzte, wenn er wegen dieser Frau Halber in seinen Spätschichten auch noch auf das Schachspielen verzichten müsste! Nein, so war schon alles gut und richtig geregelt. Irgendetwas musste einem ja in diesem Leben ein bisschen Freude machen. Und das war keinesfalls Gertraud Halber, die es vorzog, nicht näher auf sein freundliches Angebot einzugehen. Er seufzte demonstrativ und begann zu tippen: Vermisst wird seit dem 1.Juni 12 Uhr mittags der vierjährige Paul Daxhuber aus Kleinöd.

»Kleinöd«, rief Gertraud Halber entzückt. »Da wohnt ja eine Tante von mir!«

»Ach was, das hätten Sie aber wirklich vorhin schon merken können, als Sie die Personalien der beiden Herren aufgenommen haben.«

Gertraud stutzte. »Ja nachad, jetzt, wo Sie das so sag’n, stimmt schon. Das hab ich doch glatt grad ganz einfach ned g’spannt. Aber da draußen heißt ja auch wirklich jedes zweite Kaff irgendwas mit ›Öd‹ – und öd und fad ist es da auch praktisch überall. Sind Sie schon mal durch die Gegend gefahren?«

Georg schüttelte den Kopf.

»Ja, Kleinöd – natürlich, der eine, der ist mir gleich so bekannt vorkommen! Und ich dacht schon: Mit dem stimmt irgendwas nicht. Freilich! Der Nachbar war das, der Nachbar von meiner Tante Lotti! Charlotte Rücker heißt’s richtig. Hat jetzt noch g’heiratet. Stell’n S’ Ihnen so was einmal vor. G’heiratet! Mit sechz’ge!«

»Das ist doch schön für sie, und warum auch nicht! Sie wird ja wohl alt genug gewesen sein, um zu wissen, was sie tut.«

»Man soll halt die Hoffnung nie aufgeb’n«, flüsterte Gertraud Halber kokett. »Vielleicht kennt sie den ja.«

Georg runzelte die Stirn: »Das nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Tante jemanden geheiratet hat, den sie gar nicht kennt.«

Sie bedachte ihn mit einem liebevollen Blick und schüttelte nachsichtig den Kopf. »Ich red doch von dem kleinen Buam. Mei, hoffentlich ist dem nix passiert. Aber an so was darf man ja gar ned denk’n. Da gibt’s ja ganz schreckliche Geschichtn! Ham S’ das vielleicht ned mitkriegt, was da damals in Belgien los war? Ist doch damals monatelang in alle Nachrichten g’meldet worden …«

»Natürlich, das weiß ich schon noch. Dieser Polizeiobermeister, Schmiedinger, der hat auch davon angefangen. Aber das ist wirklich das Letzte, woran wir denken sollten. Jetzt seien Sie doch bitte so gut, und lassen Sie mich in Ruhe meine Meldung schreiben.«

»Ist ja gut. Nachad bin ich ja schon still.« Sie zog würdevoll an ihrer Zigarette.

Der Junge wurde zuletzt auf dem Marktplatz von Aidenbach gesehen. Die verzweifelten Großeltern fragen: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Kindes geben? Bitte denken Sie an die Not der Angehörigen und melden Sie sich, auch wenn Ihnen nur eine Kleinigkeit aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Aidenbach und Kleinöd sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Redaktion des Landauer Anzeigers entgegen.

Georg Cannabich überprüfte den Text und brachte ihn in Form. Das Wort Vermisst setzte er mit Schriftgrad 48 Punkt ab.

»Sie können vielleicht schnell tippen. Schneller wie ich«, stellte Gertraud Halber fest und schien nach weiteren bewunderungswürdigen Eigenschaften an ihm Ausschau zu halten.

Georg fragte sich, wie er sie wieder loswerden könnte. Ihm fiel nichts ein. Jetzt hatte sie auch noch die Beine übereinander geschlagen und den Saum ihres Rockes bis zu den Knien hochgezogen. Sie trug schwarze Strümpfe. In Filmen der Fünfzigerjahre pflegten die Sekretärinnen so auf der Schreibtischkante ihres Chefs zu hocken. Als Kind hatte er das elegant gefunden. Aber da hatte er auch nur von Weitem zugeschaut. Jetzt war ihm das alles viel zu nah.

»Frau Halber, ich schiebe Ihnen die Anzeige jetzt gleich auf Ihren Rechner. Und Sie schicken die dann weiter an den Setzer. Er soll sie bitte auf einer rechten Seite im oberen Drittel einspiegeln. Wenn’s geht, auf der Eins, ansonsten auf der Drei. Machen Sie ihn aber darauf aufmerksam, dass es noch nicht endgültig ist. Vielleicht ist das Kind morgen schon wieder zu Hause. Schreiben Sie einfach ›vorbehaltlich‹ dazu. Mir wäre es naturgemäß am liebsten, wenn sich die Suchmeldung erübrigen würde. Auch wenn die Geschichte für unsere Auflage förderlich ist.«

Georg Cannabich liebte das Wort »naturgemäß« und bemühte sich darum, es immer dann anzubringen, wenn es zu passen schien. Was er nicht wusste, war, dass dieses Wort ihm bei seinen Kollegen schon den Spitznamen »Naturgesäß« eingebracht hatte.

»Könnt’n mir das ned eventuell gleich von Ihnen Ihrem Rechner aus machen?« Gertraud Halber sah ihn bettelnd an.

»Nein, nein«, wehrte er ab. »Es sollte schon alles seinen ganz offiziellen Gang gehen. Ordnung muss sein.«

Enttäuscht wandte sie sich ab. Unter ihr Parfüm hatte sich ein Hauch von Schweiß gemischt. »Schad. Aber wenn ich eh an meinen Schreibtisch nüber muss, nachad kann ich genau so gut noch schnell meine Tante Lotti anmailen. Die weiß normal allerweil alles.«

»Das ist wirklich eine gute Idee. Sie wissen ja, für uns Journalisten ist jede Information wichtig.«

Georg Cannabich sah auf die Uhr. 22.53 Uhr. Gleich würde er endlich seine Karte durch die Stechuhr ziehen können. Und wieder wäre ein Tag geschafft, und wieder würde er eine Pizza essen. Oder vielleicht Penne arrabbiata? Aber war das wirklich ein Leben? Er verbot sich, weiter darüber nachzudenken, und strich sich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand den schon ergrauenden Schnauzer gerade.

Vorher wollte er noch schnell eine E-Mail an Enzo Blumentritt schicken. Der zwölfjährige Lehrerssohn aus Kleinöd war ein wirklich rühriger freier Mitarbeiter. Fast täglich bekam er von ihm Digitalfotos mit nett formulierten Bildlegenden. Diesem hellwachen Pfiffikus entging nur wenig von dem, was in seiner näheren Umgebung an halbwegs Berichtenswertem vorfiel, und Enzo träumte davon, eines Tages als Reporter ganz groß rauszukommen. Obwohl er nur weit weniger als ein Zehntel seines Angebots im Landauer Anzeiger unterbringen konnte, gab er nicht auf. Er bekam, wann immer etwas veröffentlicht wurde, ein Zeilenhonorar von fünfundzwanzig Cent und jeweils fünf Euro für ein Foto. Anfangs wollte er nicht mit seinem vollen Namen genannt werden. Es habe da mal irgendeine dunkle Geschichte in seiner Familie gegeben.

Georg hatte ihm per E-Mail versichert, dass nicht einmal er etwas von dieser Angelegenheit gehört habe, obwohl es doch sein Job sei, solchen Geschichten nachzugehen. Außerdem hatte er zu bedenken gegeben, dass ein guter Reporter schon zeitig damit beginnen müsse, seine Artikel zu sammeln, um irgendwann genug Material für eine Bewerbungsmappe zu haben. Da sei es nur vernünftig, gleich von Anfang an mit vollem Namen zu signieren.

Georg Cannabich tippte nun also zum Ausklang seines Arbeitstages in der von Gertraud Halber bewunderten Geschwindigkeit:

Hallo, Enzo,

kennst Du den kleinen Paul Daxhuber? Hast Du vielleicht ein paar Fotos von ihm? Wie leben seine Großeltern so? Was ist mit seinen Eltern? Kannst Du Dir vorstellen, dass er entführt worden sein könnte? Mir sind diesbezügliche Informationen zu Ohren gekommen, denen ich nachgehen muss. Falls Du ihn aber morgen auf der Straße spielen siehst, hat sich meine Anfrage erledigt – naturgemäß.

Beste Grüße,

Dein Georg

Zweites Kapitel

Als er gegen Mitternacht zurückkam, saß sie immer noch bleich und zitternd auf dem Sofa und hielt die rechte Hand dramatisch auf ihren linken Busen gepresst, damit er sofort wusste: Darunter schlägt ein verwundetes Herz. Auf dem Couchtisch brannte eine Kerze. Es war die Taufkerze von Paul.

»Und?« Er blieb mit hängenden Schultern an der Tür stehen.

»Nix.« Sie schniefte. »Gar nix.«

»Ned einmal ang’rufen hat wer? Die Polizei auch ned? Und wenns bloß g’wesen wär, dass sie noch nix g’funden ham.«

Ottilie Daxhuber schüttelte den Kopf.

»So ein Scheißdreck, so ein beschissener!« Er ging in die Küche, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und schimpfte weiter vor sich hin: »Wie hast du ihn auch bloß allein lassen können! Was, um Himmels willen, hast dir denn nur dabei gedacht?«

Im Spiegel über dem Spülbecken sah er, dass seine Augen nicht mehr ganz so rot und verquollen waren wie auf der Toilette der Polizeistation, wo er sich noch kurz das Gesicht gewaschen hatte.

Ottilie starrte in die Kerze und jammerte leise vor sich hin.

Eduard seufzte. »In der Zeitung wird eine Vermisstenanzeige drin sein, falls der Bub ned doch noch auftaucht. Übermorgen. Wir waren noch beim Landauer Anzeiger. Der Adolf und ich.«

Er ging zum Fenster, ließ das Rollo herunter und suchte nach einem tröstenden Wort, obwohl er wusste, dass Ottilie sich durch nichts trösten lassen würde. Er musste jetzt einfach noch irgendetwas sagen, etwas tun, etwas behaupten: »Vielleicht hat er sich ja bloß verlaufen, der Bub.«

»Geh, des glaubst du doch selber ned. Der tät leicht heimfinden von überall her in der Gegend. Nein, da kann einfach bloß was ganz was Schlimmes passiert sein. Eine Oma spürt so was.«

Ottilie Daxhuber griff in den bereitgelegten Stapel gebügelter Taschentücher auf dem Couchtisch und schnäuzte sich. Ihr Mann ließ sich zu ihr auf das Sofa fallen und faltete die Hände. Er fror mit einem Mal und störte sich an dieser gespenstischen und kaum auszuhaltenden Stille – nur weil der Fernseher nicht lief. Das irritierte ihn, denn der Fernseher lief abends eigentlich immer. Beginnend mit den »Heute«-Nachrichten gestaltete er die Stunden bis Mitternacht – oder noch länger. Die Digitaluhr am Videorecorder zeigte genau 0.24 Uhr. Aber den Fernseher jetzt einzuschalten, war zu gefährlich und der Situation nicht angemessen. Ottilie würde ihn für oberflächlich und gefühlskalt halten. Eduard Daxhuber rutschte unruhig hin und her. Dann stand er auf, um sich noch ein Bier aus der Küche zu holen. »Ich sperr mir noch eine Halbe auf, magst einen Schluck?«

Sie nickte, sah ihn aber nicht an.

Er füllte ihr einen Krug und trank selbst aus der Flasche.

»Paul«, schluchzte sie plötzlich. »Mein armer kleiner Paul. Weißt du noch, wie er damals herkommen ist zu uns?«

Ihr Mann nickte. Als könnte man so etwas je vergessen.

Es war ein Tag im Mai gewesen. Vor vier Jahren. Am intensivsten erinnerte er sich an das dunkle und faltige Indianergesicht der Taxifahrerin. Sein erster Gedanke war gewesen: Wie kommt denn die daher, und was will denn eine solche hier bei uns? Schwarze Lederkleidung, gelbe, nikotinverfärbte Finger, die ungepflegten grauen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, Münchner Kennzeichen. Mit quietschenden Reifen hatte sie in der Einfahrt gehalten, das Fenster heruntergekurbelt und so laut gerufen, dass es das ganze Dorf hören konnte: »Wohnen hier die Daxhubers?«

»Ja, wieso? Was ist denn?«, hatte Eduard ihr abweisend entgegengeknurrt.

»Bei den Daxhubers hab ich was abzuliefern.« Und dann hatte sie die Beifahrertür geöffnet und das verschwitzte Baby in seiner Tragetasche herausgenommen, ein kleines, schreiendes Bündel, das sie ihm schimpfend in die Hand gedrückt hatte: »Wenn ich gewusst hätte, dass der so schreien kann…nein, wirklich. Zwei Stunden Fahrt vom Bahnhof bis hierher. Hundertsiebzig Kilometer. Und in einer Tour plärrt der Wurm in voller Lautstärke. Da könnte man ja verrückt werden. Kann gut sein, dass er auch schon die Windeln voll hat. Ich jedenfalls habe die Nase voll. Und zwar gestrichen.« Und dann hatte sie sich eine Zigarette angezündet und lange und gierig geraucht.

»Ja, mei. Nachad fahren S’ halt in Gottes Namen erst einmal rein da auf den Hof. Aber ganz langsam!«, hatte Eduard erwidert. »Dann sehn mir weiter.« Er öffnete das Tor zu seiner Einfahrt und trat einen Schritt zur Seite.

Ihm war nicht ganz wohl gewesen, und er erinnerte sich noch an seine ungute Vorahnung, als komme ausgerechnet jetzt etwas ans Tageslicht, was besser im Verborgenen ruhte. Und gerade die Nachbarn sollten von dem, was sich hier im Moment abspielte, nichts mitbekommen. Die sahen eh schon viel zu viel – und vor allem immer genau das, was sie nicht sehen sollten.

Ottilie war mit ausgebeulten Leggings, einem viel zu weiten und zu langen Pullover und verfilzten Pantoffeln an den Füßen aus der Küche geschlurft gekommen und hatte sich, die Hände kampfbereit in die Hüften gestützt, auf der Treppe vor dem Haus aufgebaut: eine Generalin, die alles im Blick hatte und keine Unregelmäßigkeit zuließ.

»Was ham S’ denn da für ein Kind?« Ihre Stimme hatte schneidend geklungen, und ihre Miene verfinsterte sich. Sie hatte sich ans Herz gegriffen, wie sie sich immer die Hand aufs Herz legte, wenn sie etwas Schreckliches befürchtete.

Irritiert hatte ihr Mann die Schultern gehoben und mit einer hilflosen Geste seine Ahnungslosigkeit unterstrichen.

Lässig hatte die Taxifahrerin die heruntergebrannte Zigarette am linken Absatz ihres Cowboystiefels ausgedrückt und seiner Frau aus den Augenwinkeln einen schnellen und prüfenden Blick zugeworfen. Sie schien abzuwägen, wer hier das Sagen hatte.

Für Eduards Geschmack viel zu laut und eingedenk der lauschenden Nachbarn auch viel zu deutlich hatte sie Ottilie zugerufen: »Gute Frau, woher soll ich das denn wissen? Ich habe nur die Adresse, wo das Kind abzuliefern ist, und jetzt sind wir da. Nicht wahr, du kleiner Quälgeist? Endlich am Ziel. Endlich bist daheim!«

Sie hatte dem Baby zugelächelt, das immer noch wimmernd in dieser Tragetasche lag, die an Eduards Arm baumelte. Unter Ottilies unnachgiebigem Blick hatte sie sodann den Kofferraum geöffnet und einen Kinderwagen herausgewuchtet, der bis oben gefüllt war mit Pampers, Babyflaschen und winzigen Kleidungsstücken. Den schob sie auf Eduard zu. »Hier ist noch ein Umschlag für Sie. Möglicherweise des Rätsels Lösung.«

Obwohl er seit mehr als zehn Jahren weder sie selbst noch ihre Handschrift gesehen hatte – ihre Fernsehauftritte waren Einbahnstraßen, in denen all die Dinge, die er ihr sagen wollte, unerhört blieben –, wusste er sofort, dass Corinna diesen Brief geschrieben hatte. Ihm war abwechselnd heiß und kalt geworden, und er hatte sich auf die Lippen gebissen. Er hatte so etwas wie Schuld verspürt, ohne dass er hätte sagen können, wofür oder warum, und ein Zittern war durch seinen Körper gegangen.

Von dieser Panikattacke hatte Ottilie ihn erlöst, als sie mit schneidender Stimme fragte: »Müssen mir denn am End auch noch das Taxi zahlen?« Sie war die Treppe heruntergekommen und vorausschauend ein paar Schritte hinter das dichte Laub der Trauerrotbuche getreten, um den aufmerksamen Blicken der Nachbarn auszuweichen.

»Schon bezahlt«, hatte das Indianergesicht gesagt. »Aber Sie können gern noch was drauflegen, Schreizulage sozusagen…«

Misstrauisch hatte Ottilie die Taxifahrerin umrundet. Wer wusste schon, was diese Frau alles laut hinausposaunen würde, wenn man ihr die richtigen Fragen stellte – Dinge, die garantiert nicht für alle Ohren bestimmt waren.

»Kommen S’ doch erst einmal mit rein zu uns. Ich bitt recht schön.« Selbstbewusst bugsierte sie die Fremde zu der kleinen Treppe, die ins Haus führte. »Ich koch uns einen Kaffee. Sie werden doch bestimmt recht müd sein nach einer solchen langen Fahrt? Sagen S’ einmal, von wo aus sind S’ denn eigentlich g’startet?«

Kopfschüttelnd hatte Eduard registriert, dass sie tatsächlich »gestartet« sagte, als gehe es um ein Autorennen.

»In München.«

»Ach, was Sie ned sagen«, hatte Ottilie gemurmelt, ihrem Mann einen vorwurfsvoll-wissenden Blick zugeworfen und ihm die Tragetasche mit dem Säugling abgenommen. »So, so. Aha, in München also. Und da haben S’ auch den Wurm zug’laden?« Sie hatte das Kind angelächelt. »Aber wer, bei unserm barmherzigen Herrn im Himmel, wer tät Ihnen denn da das Kind und unser Adress überhaupt geben ham soll’n? Man kann doch ned einfach ein Baby durch die Weltg’schicht umeinander kutschieren? Das hätten S’ g’wiss gar ned machen dürfen – wahrscheinlich ist das am End sogar gegen das Gesetz auch noch g’wesen!«

Am Küchentisch sitzend hatte die Taxifahrerin verächtlich geschnaubt: »Gesetz! Ich muss ja schließlich auch mein Geld verdienen. Die Zeiten sind hart. Und überhaupt: Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es eben der Nächste gemacht. Die junge Frau, die mir den Auftrag gegeben hat, hätte auch an einen unseriösen Kollegen geraten können. Obwohl die meisten schon anständig sind in unserem Gewerbe. Aber dann wäre der Schreihals nie hier gelandet. Das können Sie mir glauben. Sie können also von Glück reden, dass die grad mich erwischt hat, denn auf mich ist Verlass. Ich weiß noch, was sich gehört!«

»Was wär denn das dann für eine junge Frau g’wesen, von der Sie da grad g’redt g’habt ham?«, hatte Ottilie nachgehakt.

»Also wirklich, woher soll ich das denn wissen? Ich hab die noch nie vorher gesehen. Ausgeschaut hat sie normal – nichts Auffälliges. Sie hat mich in der Nähe vom Bahnhof angehalten und mir den Auftrag gegeben. Den Auftrag, das Baby und den Umschlag. So was passiert einem nicht alle Tage. Dann hat sie mir dreihundert Euro zugesteckt und ist ihrer Wege gegangen. Und ich bin losgefahren, hab den Navi eingeschaltet, und auf ging’s. Aber das mit den dreihundert Euro – das war wirklich knapp kalkuliert, äußerst knapp.« Sie warf Ottilie einen abwartenden Blick zu, aber die reagierte nicht.

»Also, so eine Geschichte«, hatte die Taxifahrerin gemurmelt und sich unter Ottilies missbilligenden Blicken eine weitere Zigarette angezündet. »So was passiert einem wirklich nicht jeden Tag. Das wird mir keiner meiner Kollegen glauben. Echt nicht. Wissen Sie, die Wahrheit glauben sie einem immer am wenigsten.«

»Hat s’ Ihnen denn ned vielleicht doch g’sagt g’habt, wie dass sie heißt?«

Die Taxifahrerin hatte den Kopf geschüttelt. »Nein. Danach habe ich auch nicht gefragt. Sie kennen doch den Spruch: ›Wer zahlt, schafft an‹.«

»Und wenn jetzt das da am End ein entführtes Kind wär?«, hatte Eduard Daxhuber sich an dieser Stelle eingemischt und die Frau mit gespieltem Entsetzen angesehen. »Nachad wär das fei eine Straftat g’wesen, und zwar eine ganz eine kapitale noch dazu, oder zumindest eine Beihilfe zu einer solchen. Mein Freund Adolf kennt sich da fei genaustens aus! Da ham Sie doch g’wiss gar ned dran denkt, oder? Für ein Geld mach’n S’ halt einfach alles, ned wahr?«

Die Taxifahrerin warf den Kopf in den Nacken und drehte sich noch eine Zigarette. Eilfertig leerte Ottilie den Aschenbecher und wollte besorgt wissen: »Ham denn Sie vielleicht während der Fahrt g’raucht auch noch? Sie, das soll fei ganz und gar ung’sund sein für so ein Baby.«

»Nein, da hab ich mich zurückgehalten – aber es ist mir nicht leicht gefallen. Ich weiß ja schließlich, was sich gehört.« Und während sie das sagte, sah sie Ottilies Mann verächtlich an. Diesen Entführungstheoretiker.

Eduard wusste genau, dass es kein entführtes Kind war. Aber es hatte so unendlich gut getan, sich mal so richtig zu entrüsten. Was bildete diese lederhäutige Schnepfe sich eigentlich ein? Dachten die Leute denn überhaupt nicht mehr nach? Taten sie alles, was man ihnen auftrug?

»Jetzt lies halt erst einmal den Brief da«, hatte Ottilie gemurmelt. »Vielleicht steht da ja irgendwas drin, was uns am End doch noch irgendwie schlauer macht. Möglicherweise wär ja alles bloß nix wie ein depperter Irrtum, und das Kind tät gar ned her sollen zu uns.«

Während die beiden Frauen in der Küche Kaffee tranken und das Baby, abgelenkt von all dem Neuen, mit großen Augen um sich blickte, hatte Eduard im Schatten des Hühnerstalls den Brief geöffnet. Er enthielt eine Geburtsurkunde des Kindes, auf der ein Post-it mit ein paar Zeilen von Corinna klebte. Er las, was sie geschrieben hatte, und wurde blass.

Mit weichen Knien hatte er sich gegen einen Baumstamm fallen lassen und das Problem mit seinen Hühnern besprochen. Die hatten ihm recht gegeben. Je weniger Ottilie wusste, desto besser.

Mit dieser Gewissheit war er ins Haus zurückgekehrt, doch seine Frau schien ihm an der Nasenspitze anzusehen, dass etwas geschehen war.

»Jessas, wie schaust du denn aus? Ganz käsig bist…«, hatte sie gefragt. »Verzähl’s mir nur gleich!«

»Das da ist unser Enkel! Der Corinna ihr Bub!«, hatte er gesagt und dabei das triumphierende Lächeln der Taxifahrerin registriert.

»Na, da gratulier ich Ihnen aber.« Die Lederhaut der Fremden legte sich in Falten. »Wenn ich es genau bedenke, irgendwie sah diese Frau Ihnen auch ähnlich.«

Ottilie beachtete sie nicht. »Gib her! Zeig mir den Brief. Was hat s’ denn g’schrieben?«

Er wand sich. »Es gibt keinen Brief ned. Bloß solche Papiere. Amtliche Papiere! Und eine ganz eine winzige Notiz halt grad. Sonst hat’s weiter gar nix g’schrieben.«

Sie hatte ihn kopfschüttelnd angesehen und sich mit einem neuen, beglückten Interesse über das Baby gebeugt. Es sah plötzlich anders aus, war mit einem Mal kein schreiendes und glatzköpfiges Stresspaket mehr mit rotem Gesicht, wütend geballten Fäustchen und garantiert vollen Windeln – es war ihr Enkelkind, und es war das schönste Geschenk, das Corinna ihr je hätte machen können. Ihre schwierige Tochter Corinna. So ein kompliziertes Kind. Und jetzt das. Ein Enkel, ein neues Leben, ein neuer Anfang. Vor ihr lag das schönste und süßeste Baby, das sie je gesehen hatte. Ein Kind ohne Makel.

Sie schluckte. »Wie heißt denn der Bub?«

»Paul heißt der. Paul Daxhuber.« Eduard hatte ihr die Geburtsurkunde gereicht. »Alles, was sie dazu g’schrieben hat, ist, dass mir von nun an für den Buam sorgen soll’n. Mir tät’n aber dafür kein Geld nicht ausgeben brauchen, weil sie wird uns in einem jeden Monat tausend Euro überweisen.«

»Mehr ned?«, hatte Ottilie gefragt.

»Also, wenn Sie mich fragen, ich finde tausend Euro ganz schön viel«, hatte die Taxifahrerin kommentiert. »Für einen Tausender im Monat würde ich den Wurm da auch großziehen.«

Ottilie hatte schlucken müssen. »Mehr hat s’ ganz g’wiss ned g’schrieben? Bloß das bisserl da? Nix dadrüber, was sie so macht? Gar nix davon, wie es ihr so geht? Auch keinen Gruß ned, gar nix?«

Eduard hatte niedergeschlagen mit dem Kopf gewackelt. »Bloß das da. Sonst nix.«

Er hatte gelogen. Aber Ottilie anzulügen, gehörte fast schon zum Alltag. Sie wollte belogen werden. Sie regte sich nur unnötig auf, wenn sie alles wusste. Er musste sie schonen. Den gelben Notizzettel hatte er ganz klein zusammengefaltet in seine hintere rechte Hosentasche gesteckt. Später würde er ihn noch einmal lesen. In der Nacht.

Ottilie hatte Pauls Geburtsurkunde studiert. Er war erst drei Wochen alt und im Zeichen des Stiers geboren.

»Du musst gleich los, mir brauchen ein Milchpulver, einen Babybrei, Flaschen und Windeln. Ham mir denn eigentlich noch die Wiege von der Corinna? Wenn mir die ned irgendwann einmal beim Umeinanderräumen wegg’schmissen ham, dann tät die eigentlich noch auf dem Speicher rumstehen müssen. Die holst jetzt sofort runter!« Ottilie hatte die Sache in die Hand genommen und entschieden, dass Paul zu ihnen gehörte.

Eduard hatte vorsichtig den Mund geöffnet und die Lippen gespitzt. Für Sekundenbruchteile hatte es so ausgesehen, als wolle er ihr widersprechen.

»Dann kann ich ja wohl wieder fahren«, hatte die Taxifahrerin gesagt und auf ihre Armbanduhr geblickt. »War eigentlich eine ganz nette Fracht.« Halbherzig hatte sie ihre Hand aufgehalten. Aber es hatte kein Trinkgeld gegeben.

Es gab nicht einmal einen Dank, denn die Daxhubers waren mit wichtigen logistischen Problemen beschäftigt.

Eduard hatte die Wiege vom Speicher und seinen immer noch neu aussehenden Opel Kadett aus der Garage geholt. In Aidenbach hatte er zusätzlich zu all den Babysachen, die auf Ottilies Liste standen, einen Kasten Bier gekauft. Schließlich war er nun Großvater. Und das musste gefeiert werden.

Später am Abend hatten sie dann gemeinsam auf dem Sofa gesessen und Bier getrunken und sich überlegt, was sie den Nachbarn erzählen sollten. Die Wahrheit? Nein, die war zu gefährlich und zu ungeheuerlich. Wie wären sie denn als Eltern einer solchen Rabenmuttertochter dagestanden? Das hätte erst ein Gerede gegeben! Denn was wäre das in aller Augen für ein Monster von Tochter gewesen, die ihr beinahe noch Neugeborenes in ein Taxi gelegt hatte und es von einer wildfremden Frau durch die Gegend hatte kutschieren lassen, einhundertundsiebzig Kilometer weit, ohne zu wissen, ob die Großeltern des Jungen auch nur daheim waren?

Über so etwas Fürchterliches konnten er und Ottilie kaum miteinander reden – und erst recht nicht mit den Nachbarn. Nur: Warum lebte der Kleine plötzlich bei seinen Großeltern? Sie würden einen plausiblen Grund erfinden müssen. Als tröstlich empfand Eduard es immerhin, dass Ottilie gemeinsam mit ihm würde lügen müssen – er konnte sich mit ihr besprechen und hatte nicht, wie sonst so oft, die ganze Verantwortung alleine zu tragen.

Als Paul in Ottilies Armen eingeschlafen war und in Corinnas alter Babywiege lag, einer Wiege, die Eduard vor dreißig Jahren selbst geschnitzt hatte, holte er zwei weitere Flaschen Bier und erklärte ihr seinen Plan: »Mir dürfen denen einfach nie ned sagen, wie das alles wirklich war. Mir könnten denen doch auch gar ned erklärn, dass mir keinen Kontakt zu ihr nicht g’habt ham und ned einmal von ihrer Schwangerschaft g’wusst ham, ja, dass mir praktisch schon seit mehr als zehn Jahr ned das Geringste nicht mehr g’hört ham von der eig’nen Tochter. Dass mir nicht einmal wissen tät’n, wo dass die wohnt, was dass die macht, wie dass die überhaupt so lebt. Das geht einfach ned.«

Er hatte sich kurz unterbrochen und nachgedacht. Dann war er fortgefahren: »Es wird uns am End fast gar nix andres mehr überbleib’n, als dass mir halt sagen, dass sie krank ist. Brutal krank. Sterbenskrank. So krank halt, dass die sich um gar nix mehr kümmern kann, und schon gar ned um des Kind. Und dass deswegen der Bub erst einmal zumindest so lang bei uns da auf Besuch bleiben muss, bis dass unser Madl vielleicht irgendwann eventuell wieder g’sund wird.«

Seine Frau hatte genickt. »Ja, so könnten mir’s machen, das wär doch tatsächlich eine Möglichkeit! Respekt! So was hätt ich dir fei gar nicht zutraut, dass du dir solche raffinierten Lügeng’schichten ausdenken können tätst!« Sie hatte ihn angestrahlt und dann auf die Wiege gedeutet. »Mei, so ein süßer Bub. So ein hübsches Kerlchen!« Und dann waren ihr fast die Tränen gekommen. »Du meinst also wirklich, dass die Corinna krank ist? Mein armes kleines Madl. Ganz allein und dann in dieser Riesenstadt da … sterbenskrank, schwach und fiebrig, und gar niemanden hat s’, keinen Menschen nicht, der ihr hilft bei ihrer Entbindung. Herrgott, einfach hat sie es da wirklich nicht g’habt, das Madl …«

»Woher tätst denn du nachad wissen wolln, ob die da ganz allein g’wesen ist«, war sie von ihrem Mann in die Realität zurückgeholt worden. »Vor neun Monat jedenfalls war sie auf gar keinen Fall nicht allein.« Mit seiner Bierflasche hatte er in Richtung Enkel gezeigt. »Sonst wär der da jetzt kaum hier.«

Für etwa dreißig Sekunden war Stille eingetreten, nur ein leises Glucksen und Gurgeln war zu hören gewesen, während Eduard seine Bierflasche leer trank. Schließlich hatte Ottilie die Stirn in Falten gelegt und laut und vernehmlich geseufzt. »Aber was für eine Krankheit tät das Madl denn eigentlich nachad haben können? Und warum hätten wir den Buam denn dann nicht selber abg’holt ham sollen? Das glaubt uns doch g’wiss keiner.«

Eduard hatte die Schultern gehoben.

»Krebs?«, hatte seine Frau gefragt und sogleich voller Entsetzen den Kopf geschüttelt. Nein, an so etwas durfte man gar nicht denken. Nicht einmal zum Spaß.

»Von mir aus alles, aber bittschön bloß kein Aids nicht«, hatte ihr Mann vor sich hin gemurmelt.

»Aids? Ja, bist du denn jetzt vollkommen narrisch g’worden? Von was denn nachad hätt denn unsere Corinna ein Aids kriegen sollen? Und was täten da die Leut dazu sagen?«

»Ich hab doch grad extrig g’sagt, dass sie das Aids auf keinen Fall ned bekommen darf«, hatte er sich gerechtfertigt. »Wie wär’s denn mit einem schweren Unfall? Mit dem Auto? Vielleicht, dass sie sich einfach ein paar Mal überschlagen hätt und dann an einen Baum geprallt wär? Und jetzt liegt sie in einer Unfallklinik im Koma. Zunächst einmal für ein paar Monate?«

»Ich weiß ned recht. Meinst wirklich, dass uns das wer glaubt? Welche Klinik nimmt denn heutzutag schon noch jemanden gleich für ein paar Monate auf? Also, ich wüsst keine nicht.«

»Ist doch komplett egal! Völlig wurscht!«, hatte er sie angefahren. »Mir sagen ganz einfach, dass das Kind einen Verkehrsunfall hatte und dass mir so lang für den Buam sorgen müssen. Und basta! Von keinen Zeiten sprechen mir erst gar nicht.«

»Und wenn uns dann alle ständig fragen, wie dass es ihr geht? Ganz g’wiss werden die fragen, alle Nachbarn werden fragen, und am lästigsten wird wie immer die Rückerin sein, die Charlotte. Was meinst denn du, was das für die eine Sensation sein wird!«

»Dann müssen wir denen halt einfach sagen: Mal so und mal so, aber mir hoffen durchaus, dass es sich ein bisserl stabilisiert, weil’s eh nur besser werden kann.«

»Alle Nachbarn werden Blumen schicken wollen. Garantiert. Vor allem der Beppo. Der war ja so lang mit ihr befreundet. Ich hab, ehrlich g’sagt, ja immer g’hofft, dass die zwei einmal heiraten tät’n. Nachad wär s’ wohl auch im Dorf blieben, und mir hätten jetzt wenigstens nette Enkelkinder.«

»Geh weiter, mindestens eins ham mir doch so jetzt auch!«, hatte Eduard sie unterbrochen und zur Wiege hinübergelächelt. »Und wenn wer die b’suchen will, soll der uns die Blumen mitgeben. Mir sagen, dass mir alle zwei Wochen hinfahrn zu ihr und dass die dort niemanden außer uns ned einilassen, weil das Madl vom Doktor aus dringendst der äußersten Ruhe und Schonung bedarf. Und ich bring die Blumen nachad allerweil zum Friedhof.«

»Zum Friedhof?« Ottilie hatte sich ans Herz gegriffen. »Bist narrisch? Das dürfen mir keinesfalls mach’n. Das wär fei ein ganz ein schlechtes Zeichen. Ganz ganz schlecht.«

Er hatte sie kopfschüttelnd angesehen: »Sei doch ned immer so abergläubisch. Ich könnt die Blumen ja auch in die Kirch bringen, notfalls, falls dir das lieber wär. Die Hauptsach ist doch, dass es nach außen hin in etwa so ausschaut, als wenn mir allerweil noch eine richtige Familie wärn. Was mir jetzt ja zum Teil sogar auch wieder sind.« Liebevoll hatte er seinen Enkel betrachtet. Sein Fleisch und Blut.

Ottilie hatte ihn lauernd angesehen und sich noch einen Schluck Bier eingegossen. »Vom Paul seinem Vater wär also da wirklich gar nix dring’standen? Auch in der Geburtsurkunden nicht? Und in dem Brief auch ned?«

»Mein Gott, Otti! Wie oft tät ich es dir denn noch vorbeten müssen: Da hat’s keinen Brief ned geben. Bloß das mit den tausend Euro im Monat hat s’ g’schrieben g’habt. Und was dem Paul sein Vater betrifft: Der Vater muss doch ganz logisch unbekannt sein. Sonst hätte die Corinna ihn doch g’heiratet, und mir hätten gar nie nix von unserm Enkel erfahren.«

»Geh, hör mir doch auf! Der Vater tät unbekannt sein!« Ottilie hatte selbstbewusst den Kopf geschüttelt. »Doch ned mit unserer Corinna! Du kennst doch deine eigene Tochter! Die hat doch schon immer genau g’wusst, was die will. Der Vater vom Paul ist garantiert total bekannt. Bekannt und reich und berühmt. Direkt ein Prominenter wahrscheinlich sogar. Bestimmt zahlt der die tausend Euro aus seiner Portokassen – vielleicht, dass er ja tatsächlich sogar direkt selber das Geld an uns überweist? Sobald dass die erste Überweisung da ist, gehst einmal hin zur Bank und schaust, dass die den Absender ermitteln! Herrschaftszeiten, ist das fei spannend! Ein berühmter Schauspieler, ein Sänger, vielleicht gar ein Minister! Die wollt doch schon immer ganz groß naus, unser Corinna. Und jetzt hat s’ es g’schafft! Und mir halten da die Frucht von ihrer Liebe im Arm…!« Sie war jetzt völlig ins Schwärmen geraten. »Ich werd denen Nachbarn einfach verzähln, dass mir seinen Vater noch geheim halten sollen tät’n, weil das ein ganz ein großer, berühmter und reicher Mann wär und dass der sich zuerst einmal noch von seiner jetzigen Frau trennen müsst. Nachad fragen s’ auch nimmer mehr gar so arg viel nach der Corinna.«

»So ein Schmarrn«, hatte Eduard gebrummelt und still für sich gedacht: Gott sei Dank. Sie hat wirklich nicht die geringste Ahnung. Sie weiß von gar nichts. Und das ist auch gut so.

Sie hatten die Wiege mit dem Baby nach oben getragen und ans Fußende des großen Ehebettes aufgestellt. Eduard hatte auf die regelmäßigen Atemzüge seiner Frau gelauscht, auf Pauls kleine und schnaufende Seufzer. Als er sich sicher gewesen war, dass Ottilie tief und fest schlief, hatte er sich behutsam die Treppe hinunter ins Wohnzimmer geschlichen. Die vierte Stufe von oben knarrte. Er hatte sie ausgelassen.

Es war 3.15 Uhr morgens gewesen. Wenn er Glück hätte, würde er sie heute sehen können. Ihre Schwangerschaft erklärte natürlich ihr Ausbleiben in den letzten Monaten, obwohl ja gerade Filmleute immer wieder auf ihr Archiv zurückgreifen und sie deshalb rund um die Uhr hätte präsent sein können. Es gab ja eigentlich nur noch Wiederholungen im Fernsehen. Als hätte sich die Erzählkunst der Regisseure erschöpft. Alles waren Wiederholungen, alles wiederholte sich immer wieder – wie im wirklichen Leben.

Aber wenn er Corinna sah, hatte er immer das Gefühl, dass es Echtzeit sei. Dass sie jetzt und in dieser Sekunde in irgendeinem Studio stand und ihm verschwörerisch zuzwinkerte.

In dieser Nacht fand er sie nicht. Das ersparte ihm ein Erröten und unangenehme Hitzewallungen, die nur mit einem kalten Bier vertrieben werden konnten. Er hatte seiner Frau nie gestanden, dass ihre gemeinsame Tochter an bestimmten Wochentagen zwischen zwei und vier Uhr in der Früh in einem Pornokanal aufzutreten pflegte und dabei in dreister und anstößiger Nacktheit Werbung für eine Telefonnummer machte: 606 606. Seitdem war die Sechs eine Zahl für ihn geworden, die ihn beschämte. Ein lüsternes, unmoralisches und zutiefst verwerfliches Zeichen.

Erst mitten in der Nacht und nach vier Halben hatte er den Mut gehabt, Corinnas kleine Notiz noch einmal zu lesen. Er hatte den Zettel aus der Hosentasche geholt, ihn entfaltet und lange betrachtet. Keine Anrede, kein Absender, nur die hastig hingekritzelten Zeilen:

Dies ist mein Sohn. Sein Name ist Paul. Ich hoffe, dass Vater besser mit ihm umgeht als mit mir. Seinen Lebensunterhalt überweise ich auf Euer Konto. Monatlich tausend Euro.

Sie hatte ihr Kind als eine Art Strafe in ihr Elternhaus zurückgeschickt. Eduard nahm die Strafe nicht an. Er würde sich nicht von ihr fertigmachen lassen. Nie mehr. Diese Sätze gab es nicht. Er würde sie sofort vergessen.

Er klebte den Post-it-Zettel auf ein Stück Zeitung, knüllte beides locker zusammen, warf es in die Brennkammer des Küchenholzofens und zündete es mit einem Streichholz an. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich das Papierbündel in Asche verwandelte. Das Problem war gelöst. Diesen Zettel hatte es nie gegeben.

So plötzlich, wie Paul nach Kleinöd gekommen war, sollte er vier Jahre später wieder verschwinden. Von einem Tag auf den anderen.

Inhaltsverzeichnis

Cover & Impressum

Der Schrei war so laut …

Erstes Kapitel: »Schach«, tippte Georg …

Zweites Kapitel: Als er gegen …

Drittes Kapitel: Die warnenden Worte …

Viertes Kapitel: Es mit einem …

Fünftes Kapitel: Kommissarin Franziska …

Sechstes Kapitel: Als sie das …

Siebtes Kapitel: »Weißt du, wann …

Achtes Kapitel: »Um fünfe kommt …

Neuntes Kapitel: Der Anrufbeantworter zeigte …

Zehntes Kapitel: Ottilie Daxhuber wurde …

Elftes Kapitel: »Was täten Sie …

Zwölftes Kapitel: »In Linz beginnt’s…«, …

Dreizehntes Kapitel: Sie hatte beschlossen, …

Vierzehntes Kapitel: Er hasste es, …

Fünfzehntes Kapitel: Er meldete sich …

Sechzehntes Kapitel: »Bestimmt sehn mir …

Siebzehntes Kapitel: Die Glocken des …

Achtzehntes Kapitel: Der letzte Tag …

Neunzehntes Kapitel: Ottilie knetete an …

Zwanzigstes Kapitel: Teres Schachner polierte …