4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Glasmalerin Antonia Bender

- Sprache: Deutsch

Die lebenslustige Glasmalerin Antonia Bender und der junge Jesuit Sandro Carrissimi ermitteln im sündigen Rom.

Im Mai 1552 ist ganz Rom in Aufruhr: Die Geliebte des Papstes ist ermordet worden. Der junge Jesuit Sandro Carissimi, der im Auftrag des Papstes ermittelt, ahnt, dass sogar seine eigene, ihm seit langem entfremdete Familie die Hure des Papstes kannte. Dann aber erhält Sandro unerwünschte Hilfe: Ausgerechnet die lebenslustige Glasmalerin Antonia Bender – eine Frau, die Sandro seit ihrer ersten gefährlichen Begegnung in Trient unglücklich liebt – stellt für ihn in der Unterwelt der Huren und Verbrecher neugierige Fragen. Der Streit zwischen den Liebenden führt Antonia in die Arme eines Mannes, der sie Sandro und ihre Liebe vergessen lassen könnte – und der für Sandro und Antonia hoch gefährlich ist ...

Lesen Sie auch die anderen beiden Antonia-Bender-Romane »Die Glasmalerin« und »Der schwarze Papst«!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Im Mai 1552 ist ganz Rom in Aufruhr: Die Geliebte des Papstes ist ermordet worden. Der junge Jesuit Sandro Carissimi, der im Auftrag des Papstes ermittelt, ahnt, dass sogar seine eigene, ihm seit langem entfremdete Familie die Hure des Papstes kannte. Dann aber erhält Sandro unerwünschte Hilfe: Ausgerechnet die lebenslustige Glasmalerin Antonia Bender – eine Frau, die Sandro seit ihrer ersten gefährlichen Begegnung in Trient unglücklich liebt – stellt für ihn in der Unterwelt der Huren und Verbrecher neugierige Fragen. Der Streit zwischen den Liebenden führt Antonia in die Arme eines Mannes, der sie Sandro und ihre Liebe vergessen lassen könnte – und der für Sandro und Antonia hoch gefährlich ist …

Autor

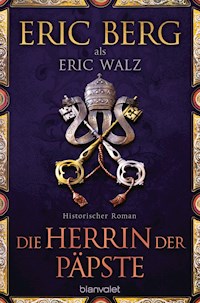

Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.

Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz

Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die SternjägerinGlasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze PapstDie Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs

Besuchen Sie uns auch www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.

Eric BergalsEric Walz

Die Hure von Rom

Historischer Kriminalroman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2009

by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (potas; Aikon; Roman Sigaev)

LH · Herstellung: DiMo

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-30256-6V001

www.blanvalet.de

Für René

Prolog

Rom, der Abend des 10. April 1552

V ater, vergib mir, ich habe gesündigt.«

Papst Julius III. fiel vor dem Altar auf die Knie. Sein Körper wankte. Links und rechts von ihm warfen zwei Kerzen ihr zuckendes Licht an die bemalte Wand hinter dem Altar der Sixtinischen Kapelle, dorthin, wo Tote den Gräbern entstiegen und die Verdammten von den Engeln in die Tiefe gestoßen wurden. Höllenqualen leuchteten auf.

»Vater, vergib mir, ich habe gesündigt.«

Er war allein in der Dunkelheit. Nicht nur, dass niemand bei ihm war, er spürte auch keinen Gott. Er hatte ihn im Laufe der Jahre weggefeiert und fortgesündigt, denn kaum eine Woche verging ohne ein Fest, kaum ein Tag verging ohne eine Lustbarkeit. Die Römer nannten ihn heimlich Papst Karneval. Jeder sah in ihm einen Vergnügungskönig, aber keiner merkte, dass all dieser alberne Zeitvertreib nur dazu diente, die Dämonen zu vergessen, die ihn umgaben. Papst zu sein, das bedeutete, die Kunst der Manipulation und des Scheins zu beherrschen – also die Kunst der Politik, deren Gerüst die Sünde war. Für jede Sünde quälte ihn ein Dämon. Mittlerweile waren es Hunderte, Tausende, die ihn fast jede Nacht jagten: ungebeichtete Papstsünden, mit denen er versuchte zu leben.

Mönche konnten sich ihren Äbten anvertrauen, Äbte ihren Bischöfen, diese ihren Kollegen. Aber wem beichtete ein Papst? Wem durfte er vertrauen?

Julius traute niemandem, schon gar nicht einem aus dem Vatikan. Päpste, die voller Vertrauen waren, büßten das fast immer. Seit zwei Jahren, seit er gewählt worden war und sein Pontifikat angetreten hatte, hatte Julius nicht mehr gebeichtet, jedenfalls nicht aufrichtig, sondern sich nur noch dem Wesen anvertraut, das er auf Erden vertrat. Doch dieses Wesen sprach schon lange nicht mehr mit ihm, es hatte ihm nichts mehr zu sagen. Julius’ Beichte blieb stets unerwidert, verhallte im Nichts, und er blieb allein mit seinen Dämonen und nahm sie auf sich wie ein Kreuz.

Diese eine Sünde jedoch, die letzte, konnte er nicht ertragen. Sie legte sich um ihn, schnürte ihm die Luft ab, ein Ungeheuer, geboren und entstanden aus einer ungeheuerlichen Tat. Er brauchte die Vergebung Gottes, nur dieses eine Mal.

Tränen rannen über sein Gesicht, seine Knie taten weh, sein Rücken schmerzte so sehr, dass er glaubte, er breche gleich entzwei, und seine Hände erstarrten in Kälte. Immer wieder flüsterte er seinen Satz, immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass Gott ihm vergeben würde.

Gott jedoch änderte seine Meinung nicht.

Gott schwieg.

Erster Tag

1

Rom, einen Abend früher, 9. April 1552

Sie war die Hure von Rom. Sie war die Königin von Rom. Maddalena Nera war seit vierzehn Monaten die Geliebte des Papstes Julius III., eine lebende Legende, berühmt wie eine Heilige oder eine große Sünderin. Ihr Kleiderschrank hätte die Königin eines Kleinstaates erblassen lassen. Die Stadt, in der sie großgeworden und herumgestoßen worden war, in der sie gedarbt und gelitten hatte, lag ihr buchstäblich zu Füßen.

Sie stand auf der Terrasse ihrer Villa auf dem Gianicolo, dem westlichen Hügel Roms, verschränkte die hellen, schlanken Arme im Nacken und blickte schweigend auf die Welt unter ihr, so als würde sie ihr gehören. Der Abend überzog die römischen Mauern und den Tiber mit dem Licht des Untergangs. Es waren kupferfarbene Augenblicke der Ewigen Stadt. Zur Linken leuchtete der Vatikan, die halbfertige Kuppel des Petersdoms fast zum Greifen nahe wie eine riesige, angebissene Feige, zur Rechten lagen die übrigen Villen des Gianicolo und die urwüchsigen Pinien. Von Maddalenas Terrasse aus konnte man ganz Rom überblicken, ein glühendes Meer von Dächern, in dem unter der Oberfläche das Leben und der Kampf tobten. Davon bekam man hier oben nichts mit. Maddalena jedoch kannte dieses Leben, diesen Kampf, und deswegen war es immer gegenwärtig für sie. Zu dieser Stunde schlurften Greisinnen mit ihren Einkäufen vom Markt nach Hause, junge Ragazzi sammelten sich wie Vogelschwärme auf Plätzen, um später von dort ins Dunkel zu ziehen, Wucherer schlossen ihre Geschäfte ab, reife Männer mit schmalen Gesichtern stellten sich an Straßenecken und kraulten sich im Schritt, Frauen holten die Wäsche von den Leinen, die über die Gassen gespannt waren, Mütter scheuchten schimpfend ihre Jungen und Mädchen von der Straße. Bettelndes Volk verschwand, Verbrecher trauten sich hervor.

Es war die Stunde, in der sich das Licht des Tages mit der Nacht mischte. Gatten empfingen ihre Konkubinen, Gattinnen ihre Liebhaber, Fromme die Heilige Kommunion, gedungene Mörder ihre Aufträge, Familien das Abendbrot, Dichter ihre Inspiration, Töchter aus reichem Haus ein neues Kleid mit freizügigem Dekolletee. Ein ganzes Zeitalter, ein gewisses Lebensgefühl, fand seinen Ausdruck in dieser Stunde zwischen sechs und sieben Uhr, der Kupferstunde Roms, die vom Läuten der Kirchenglocken begleitet war. Ein sündiges, ruchloses Zeitalter, das seinen Ausdruck auch in ihr, in Maddalena, fand. Dessen war sie sich bewusst. Sie war der Inbegriff Roms. Sie war die Königin.

Im Kupferlicht bekam ihr Gesicht etwas Sanftes, fast Demütiges, das es sonst nicht hatte. Maddalenas Gesicht war hell, ein schattenloses, klares Gesicht mit klugen, kühlen Augen und umrahmt von den blonden Haaren einer Venus. Sie bewegte sich stets langsam. Ihre Gesten waren gelassen und beinahe perfekt, da sie sie sorgfältig einstudiert hatte. Es gab Bildhauer, die marmorne Skulpturen schufen, die Maddalenas Züge trugen. Rom war voll von Statuen mit Antlitzen ihrer Vorgängerinnen, den Geliebten anderer Päpste, den Geliebten Alexanders VI., Clemens’ VII. und Pauls III. Diese Gesichter versteckten sich meist in Bildnissen antiker Göttinnen, manchmal – und frevelhafterweise – aber auch in denen einer Madonna. Die meisten der Geliebten waren von edlem Geblüt. Maddalena jedoch war die Tochter eines Fischhändlers, und gerade das machte ihren Aufstieg zu einer Legende. Denn es gehörte weitaus weniger dazu, die Geliebte eines Papstes zu werden, wenn man einen großen Namen trug und von blauem Geblüt war, als wenn der Geruch der Armut einem anhing. Kaum jemand in Rom, der nicht ihren Namen kannte, und kaum ein Botschafter, der die Existenz einer gewissen Maddalena Nera noch nicht dem heimischen Hof mitgeteilt hatte. Die Königin von Rom. Ob in Westminster, in den Tuilerien, im Dogenpalast zu Venedig oder im allerkatholischsten El Escorial hallte ihr Name, der Name einer Fischhändlerstochter, wider und rief entweder Neugier, Neid, Verachtung oder abgrundtiefen Hass hervor.

Wieso glaubte nur jeder, sie habe es geschafft, sie habe ausgesorgt und keine Wünsche mehr. Wieso nur jeder glaubte, sie müsse glücklich sein mit dem, was sie habe.

Nach Einbruch der Dunkelheit kam Porzia, und die Schwermut der vergangenen Stunden geriet in Vergessenheit. Sie kam einmal in der Woche abends vorbei, unterhielt sich mit Maddalena und brachte sie mit einigen derben Schoten zum Schmunzeln, trank zwei oder drei Gläser Wein und stürzte sich danach sofort wieder in Trastevere, das römische Vergnügungsviertel, das Viertel der Ausgestoßenen, wo ihre Heimat war.

Porzia sprach mit Vorliebe über Männer. »Ich kann sie nicht ertragen«, sagte Porzia, »diese Männer, die wie Torten sind: mit einer bröseligen Grundlage und viel Schaum darüber.«

Porzia lachte wie immer aus vollem Hals über ihre eigenen Witze, laut und zuchtlos, ein Lachen, als käme es aus einer unbarmherzigen Wildnis. Ihre Ausdrucksweise und ihre Stimme waren gröber als die von Waschweibern, woran auch Maddalenas Einfluss bisher nichts geändert hatte.

Während Maddalena die Geliebte eines einzigen Mannes war – des wichtigsten Mannes von Rom, manche sagten, der Welt –, war Porzia die Geliebte tausender Männer, für deren Namen sie sich nicht interessierte und die sich auch nicht für ihren Namen interessierten. Sie war eine Straßendirne mit fleckigen, löchrigen Röcken. Zwischen ihr und Maddalena lag die gesamte Hierarchie des Milieus der Huren von Rom. Es gab die harten Arbeiterinnen wie Porzia, die sich für Hungerlöhne in dunkle Gassen stellten und dann und wann einen betrunkenen Söldner oder Handwerksknecht bedienten; es gab die Huren, die in einfach ausgestatteten Hurenhäusern arbeiteten, wo kleine Kaufleute und niedere Geistliche verkehrten, sowie solche Huren, die es in bessere Hurenhäuser schafften. Und es gab Maddalena und zehn, zwanzig weitere Konkubinen in Rom, die es bis ganz nach oben geschafft hatten und Favoritinnen hochgestellter Persönlichkeiten waren. Der hierarchische Abstand der beiden Frauen glich dem einer Bauernmagd zu einer Prinzessin.

»Mir geht’s ähnlich«, klagte Maddalena. »Weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Dass ich mich an jeden einzelnen meiner früheren Männer erinnern kann, als wären sie Katapultgeschosse, die mich getroffen haben. Jeder, der mich jemals angefasst und geküsst hat, den ich geküsst und angefasst habe, steht im Geiste jeden Tag vor mir. Wer sieht schon gerne jeden Tag seine Fehler vor sich, frage ich dich.«

»Und sag mal: der Papst, ist das etwa auch ’n Fehler?«, fragte Porzia mit ihrer üblichen Direktheit. Sie konnte, so wie jetzt, gedankenverloren mit den Ohrringen spielen, die sie abgenommen hatte, und ganz nebenbei die unmöglichsten Fragen stellen; »Wie nennst du ihn eigentlich im Bett? Heiligkeit? Julius?«

Maddalena sprach nicht gerne über ihn. »Er mag es nicht, von mir mit seinem Papstnamen angeredet zu werden«, erklärte sie. »Ich nenne ihn Giovanni, so hieß er, als er noch Erzbischof war. Giovanni Maria del Monte.«

»Das wäre was, wenn er jetzt zur Tür hereinkäme. Ich, die Seemannsdirne, vor dem Papst! Was für ’n Witz.« Sie klopfte sich vor Lachen auf die Schenkel. »Ich glaube, ich würde auf der Stelle zu Salz erstarren.«

»Er kommt heute nicht«, sagte Maddalena. »Sein Kammerherr, Massa, kündigt ihn vorher an.«

»Massa? Ist das der, der dich …«

»Ja«, sagte Maddalena kurz angebunden. Sie wollte dieses deprimierende Thema fallenlassen. »Glaub mir, Porzia, es gibt Imponierenderes, als vor dem Papst zu stehen.«

»Was denn?«

»Vor der großen Liebe zu stehen, zum Beispiel.« Sie ließ diesen Worten einen träumerischen Blick folgen. Dann seufzte sie. »Ich will aus Rom weg, sobald es möglich ist. Eines Tages werde ich mir einen Stadtpalast in Venedig kaufen. Überall werden kristallene Kronleuchter hängen, die im Licht der Kerzen funkeln.«

»Die hast du doch schon längst.«

»Die Villa gehört mir nicht, ich darf nur in ihr wohnen. Aber ich will unabhängig werden, damit mir niemand mehr vorschreiben kann, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Diesem Ziel ordne ich alles unter, und alles, was ich tue, tue ich dafür. Ich habe einige Geschäfte laufen …«

»Du betrügst den Papst mit anderen Männern?«, fragte Porzia, bereit, in ihr rohes Lachen auszubrechen.

»Ich rede von Geschäften, die Geld einbringen«, korrigierte Maddalena.

»Ach so.« Porzia winkte ab. »Erpressung, he?«

Maddalena wunderte sich nicht, dass Porzia sofort an Erpressung dachte, denn sie war das einträglichste Zweiteinkommen der Huren von Rom – und das gefährlichste. Erpressung war eine Provokation, auf die es mehrere Antworten gab.

Maddalena wich der Frage aus. »Ich werde es schaffen, du wirst sehen. Ich habe bisher noch jeden überrascht – und manchem ist es nicht gut bekommen.« Vor allem den Männern, fügte sie in Gedanken hinzu und warf einen langen Blick auf ihre Freundin.

Wie verschieden sie beide waren, dachte Maddalena verwundert. Unter Porzias Augen lagen Ringe so schwarz wie die wild gelockten Haare. Die glänzende Bräune der Haut verlieh ihr etwas Vulgäres. Porzia war der Inbegriff einer Dirne, und Maddalena hätte sich nie mit ihr abgegeben, wenn nicht die Augen gewesen wären, diese Augen, in denen eine tiefe Traurigkeit verborgen lag. Porzia tat zwar stets so, als seien Gefühle etwas, das wohl existierte, ihr aber noch nie begegnet war – wie ein seltenes Tier, ein Elefant vielleicht. Maddalena spürte jedoch, dass dem nicht so war, dass es irgendein Unglück gab, das Porzia verschwieg. Augen logen nicht. Damals, vor vier Monaten, waren es diese Augen gewesen, die Maddalenas Aufmerksamkeit erregt hatten. Zwar hatten fast alle Huren eine traurige Vergangenheit, die in eine ebenso traurige Gegenwart mündete, aber die Grausamkeit und Kälte des Milieus bemächtigte sich dieser Frauen und veränderte sie, sodass sie schon bald egoistisch und berechnend wurden – Eigenschaften, die sich untrüglich in den Augen wiederfanden.

Porzia hatte nichts Berechnendes an sich. Sie nahm nichts von Maddalena an, kein Geschenk, keine Gunst und bat nie um einen Gefallen. Dabei würde sich das für sie lohnen. Mit der Geliebten des Papstes, der Königin von Rom sozusagen, auf gutem Fuß zu stehen, konnte einem die Türen reicher Häuser öffnen – wenn auch nur die Hintertüren. Maddalena als Fürsprecherin zu haben, das bedeutete Aufstieg. Nicht wenige Huren hatten in den letzten vierzehn Monaten versucht, Maddalena zur Freundin zu bekommen, aber sie wusste, dass diese Frauen sie gnadenlos entthronen würden, wenn sich ihnen die Gelegenheit böte. Porzia hingegen machte keinen Gebrauch von Maddalenas Einfluss. Sie schien sich gut aufgehoben zu fühlen in ihrem Leben inmitten von Gemeinheit. Manchmal kam es Maddalena vor, als wäre Porzia eine Süchtige, süchtig nach Schmutz. Wahrscheinlicher aber war, dass Porzia unter einem viel einfacheren Zwang stand, nämlich unter dem eines Strizzis, der seine Frauen ausschickte, Geld für ihn zu verdienen. Manche Strizzi hatten nur eine Frau, andere hatten zwanzig Frauen. Von einem Strizzi kam man manchmal sein Leben lang nicht los, wenn man sich einmal an ihn gebunden hatte, und probierte man es doch, konnte das tödliche Folgen haben. War das der Grund von Porzias Traurigkeit?

Im Grunde, dachte Maddalena verbittert, erging es ihr nicht viel anders als Porzia. Natürlich war ihre, Maddalenas, Gefangenschaft luxuriös und gut bezahlt, außerdem musste sie nur noch einem einzigen Mann zu Willen sein. Das Wesentliche jedoch war, dass auch sie nicht einfach gehen konnte, wann sie wollte. Julius würde das nicht zulassen. Er würde sie verfolgen, er war der mächtigste Mann Italiens. Sogar wenn sie dorthin flüchten würde, wo er keine Macht hatte, nach England beispielsweise, hätte sie keine Ruhe. Es gab einen Mann, der gewisse Aufträge für den Heiligen Stuhl erledigte, unchristliche Aufträge. Julius hatte, als er einmal betrunken gewesen war, von diesem Mann erzählt und davon, wie perfekt seine Tarnung war. Todesengel hatte er ihn im Rausch genannt. Niemand würde je seine Identität erfahren, und wenn doch, würde er oder sie nicht lange genug leben, um sie verraten zu können. Diesen Mann, das traute sie ihm zu, würde Julius ihr wie einen Bluthund nachschicken.

Maddalena und Porzia unterhielten sich noch eine Weile über unverfängliche Dinge, bevor Porzia sich verabschiedete, um ihrer Tätigkeit als Dirne nachzugehen. Wie immer, nachdem Porzia gegangen war, fühlte Maddalena sich einsam und niedergeschlagen, und eine Zeitlang blieb sie auf der Terrasse stehen und blickte auf die schwarze Ebene unter ihr, in der hier und da eine Fackel leuchtete gleich der Reflektion eines Sterns auf dem Ozean. Sie dachte an ihre sehnlichsten Wünsche – die venezianische Villa, ein freies Leben und die Liebe … Vor allem die Liebe, eine vergangene Liebe und eine künftige.

Sie dachte an Porzia. Die Königin dachte an die Bettlerin, an ihre traurigen, wunderbaren Augen, an die Freude, die sie in ihr Leben brachte, in dem es sonst nur um Körperstellungen und um Geld ging.

Nach einer Weile seufzte sie. Ein Geschäft war zu tätigen, und jetzt, wo es dunkel war, durfte sie es in Angriff nehmen. Sie warf sich einen schwarzen Mantel um und ging hinaus in die Nacht.

2

Rom, 10. April 1552

Sandro Carissimi, Visitator des Papstes und Bruder der Jesuiten, erhielt die Nachricht von Maddalena Neras Ermordung lange nach Einbruch der Dunkelheit. Er befand sich im Hospital seines Ordens nahe der Porta Maggiore. Eigentlich hätte er dort gar nicht sein dürfen. Als Visitator Seiner Heiligkeit hatte er sich, wie es hieß, zu »ständiger persönlicher Verfügung« zu halten, um »heikle Missionen« zu übernehmen. Da der Papst jedoch seit einem halben Jahr keinen Gebrauch von dieser »Verfügung« machte, ging Sandro seit einiger Zeit fast täglich dorthin, wo er das Gefühl hatte, gebraucht zu werden: zu den Kranken, den Hungrigen, den Verlassenen. Der letzte, harte Winter war wie ein Sensenmann durch die Gassen der Ewigen Stadt gegangen und hatte die Armen zu Hunderten zu Fall gebracht. Die Nahrung war knapp geworden, und auch wenn der April warm und sonnig begann und das Schlimmste überstanden war, waren die Folgen noch immer zu spüren, ja, leibhaftig zu sehen. Die Gesichter der Menschen, die jeden Tag ins Hospital der Jesuiten kamen, ähnelten sich auf erschreckende Weise: faltig, verwüstet, verwirrt, die Augen groß und irrlichternd. Greise und Jugendliche waren manchmal kaum auseinanderzuhalten. Not und Verzweiflung hoben das Alter auf.

Sandro saß am späten Abend bei einem Mann, den er auf fünfzig Jahre schätzte, und half ihm dabei, Kohlsuppe zu essen. Das Brot war schon vor Wochen ausgegangen. Wie immer fragte Sandro die Menschen, die in seine Obhut gegeben wurden, nach ihrem Leben, denn er hatte festgestellt, dass die meisten sich an ihre guten Zeiten erinnerten, auch wenn diese nur den geringsten Teil ihres Lebens ausmachten. Die Erinnerung an einen geliebten Menschen, an die Kindheit, an Wanderjahre oder einzelne schöne Erlebnisse gab diesen Menschen, die nichts mehr hatten außer ihrer Erinnerung, Kraft. Als der vermeintlich fünfzigjährige Mann von sich erzählte, wurde Sandro plötzlich klar, dass er erst vierundzwanzig Jahre alt war, vier Jahre jünger als Sandro. Bald darauf schloss der Mann die Augen, und wie immer, wenn so etwas geschah, hielt Sandro den Atem an und erschrak. War der Mann tot? Bei den Schwachen, den Kranken war der Schlaf vom Tod noch weniger zu unterscheiden als bei anderen Menschen; es war, als trenne nur ein hauchdünner Faden das eine vom anderen. Der Mann schlief.

Sandro holte erleichtert Luft und lächelte. Auch wenn die Arbeit aufwühlend war: Sandro fühlte sich in Momenten wie diesen endlich wieder als Teil seiner Bruderschaft. Das tat gut, aber er wusste auch, dass dieses gute Gefühl, diese vermeintliche Rückkehr in sein Leben als Jesuit, trügerisch war. Schon bald, gleich nach dem kargen Mahl mit seinen Mitbrüdern, würden diese in ihre einfachen Schlafsäle gehen, während er, Sandro, in den Vatikanpalast zurückkehren würde – zurückkehren musste. Dort würde ihn ein gemütlicher Raum mit einem Kamin, einem Diener und einem bequemen Bett erwarten. Aus dem Elend der Stadt und der kargen Schlichtheit des Hospitals würde er direkt in den apostolischen Prunk eintreten – und wäre damit nicht länger ein Bruder unter Brüdern, sondern ein bevorzugtes Einzelkind. In dieser Nacht – es war gewiss schon Mitternacht –, als er mit seinen Mitbrüdern das letzte Gebet sprach, wurde der Unterschied zwischen ihnen und ihm besonders augenfällig.

Der Bruder Pförtner kam herein, ging zum Bruder Provinzial, dem Vorsteher des Hospitals und des angrenzenden Kollegs, und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Provinzial nickte und fixierte Sandro. Sofort sahen ihn auch die anderen Mitbrüder schweigend an, manche ganz offen, manche verstohlen aus den Augenwinkeln. Er kannte diese Blicke, aber er gewöhnte sich nie an sie. Jeder wusste, dass Sandro vor einem halben Jahr eine Mordserie an Bischöfen während des Konzils von Trient aufgeklärt hatte und dass er seither direkt dem Papst unterstand. Niemand warf ihm das vor, und doch … Hätten sie ihn voller Neid oder Feindseligkeit angesehen, wäre das für ihn erträglicher gewesen als die Neugier, mit der sie ihn anstarrten, als sei er ein unbekanntes Tier. So viele Stunden er im Hospital verbringen, so viele Bedürftige er pflegen, so viele Gebete er mit seinen Mitbrüdern auch sprechen würde – er war kein Jesuit mehr wie sie. Er war auf immer von ihnen getrennt.

»Bruder Sandro«, sagte der Provinzial, »du hast einen Besucher. Einen sehr ungewöhnlichen Besucher.«

Ihm blitzte der groteske Gedanke durch den Kopf, dass vielleicht Antonia dieser ungewöhnliche Besucher sein könnte, und augenblicklich hatte er die Befürchtung zu erröten. Antonia war die Frau, deren Gegenwart er so stark wie noch nie etwas herbeisehnte – und ihr zugleich auswich. Während er sich langsam erhob, war ihm, als könne jeder seine Gedanken lesen, aber da seine Gedanken so verworren waren wie seine Gefühle, machte das nichts.

Der Provinzial sagte: »Es handelt sich um den Kammerherrn Seiner Heiligkeit. Ich gestatte daher, dass du dich vorzeitig von uns verabschiedest.«

Sandro konnte Bruder Laurenzio Massa, den Kammerherrn des Papstes, nicht ausstehen. Er hasste alles an ihm: sein wichtigtuerisches Gehabe, sobald er mit einfachen Geistlichen zu tun hatte, seine hündische Unterwürfigkeit, sobald er in die Nähe des Papstes kam, seine verschlagenen Andeutungen, denen nie etwas Konkretes folgte, das breite Grinsen in seinem kleinen, runden, glänzenden Gesicht, die ständig auf dem Bauch gefalteten Hände … Und er hasste an Massa, dass es Geistliche wie er waren, die Sandro davon abhielten, sich als Teil der vatikanischen Welt zu fühlen, wenn er sich schon seinem Orden nicht mehr zugehörig fühlen konnte. Massa verkörperte alles, was Sandro an seiner neuen Umgebung abstieß, vor allem die Ränke, die sich so langsam wie Schlingpflanzen um ihre wehrlosen Opfer wickelten und ihnen schließlich den Lebenssaft abdrückten. Jeder musste ständig auf der Hut sein. Kein Kardinal, kein Kammerherr, kein Sekretär durfte sich jemals sicher fühlen, denn Päpste regierten nicht ewig, und schon das nächste Konklave konnte den Gegner auf den Stuhl Petri wählen. Darum schätzten alle unaufhörlich ab, wer wohl die besseren Chancen hatte, wer über die besseren Beziehungen verfügte, wer mit wem ein Bündnis einging und gegen wen sich welches Bündnis richtete. Da man nicht wusste, wann ein Pontifex starb, musste man die Entwicklung fast täglich neu beurteilen und entsprechende Entscheidungen treffen, denn wer zum Zeitpunkt des Todes eines Papstes auf der schwächeren Seite stand, hatte nichts zu lachen. Nicht selten fanden sich die Vertrauten eines Heiligen Vaters nach der nächsten Papstwahl in einem zugigen Kloster auf dem Apennin wieder, wo sie Schweine hüten durften, und die römischen Kerker, so hieß es, hatten schon mehr als einen Geistlichen verschluckt. Sogar Kardinälen konnte die Wahl des »falschen« Papstes teuer zu stehen kommen. Aus diesem Grund fand innerhalb der Mauern des Vatikans ein permanentes Ringelrei geschlossener und gebrochener Allianzen statt, bei dem es schwerfiel, die Übersicht zu behalten.

Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Ersten auf ihn, Sandro, zukommen würden, wann man versuchen würde, ihn hineinzuziehen in die Spinngewebe der Bündnisse und Gegenbündnisse. Sandro war bisher verschont geblieben, und das aus zwei Gründen. Zum einen hatte er ein Amt inne, das es noch nicht lange gab, und er nahm eine Stellung ein, die für die zahlreichen grauen Eminenzen schwer einzuordnen war. Normalerweise war es die Aufgabe eines Visitators, in die Diözesen zu reisen und dort die Einhaltung kirchlicher Regeln zu überprüfen, als eine Art Wächter des Katechismus und der Gebote. Sandro reiste jedoch nicht. Er hatte einen sehr schönen Amtsraum, den er nicht brauchte, weil er nichts zu tun bekam. Für die meisten im Vatikan galt er daher als ein einfacher jesuitischer Mönch, der vor einem halben Jahr durch einen Zufall zum Ermittler in einer dubiosen Mordserie geworden war, zum Dank für seinen Erfolg ein Amt in Rom erhalten hatte und künftig keine besondere Rolle mehr spielen würde.

Zum anderen tat er seinerseits nichts, um Verbindungen zu knüpfen, ja, er fristete geradezu ein freiwilliges Eremitendasein innerhalb des Vatikans.

Trotz alledem: Dass er dem Papst direkt unterstellt war, würde früher oder später dazu führen, dass man versuchen würde, ihn für irgendetwas zu benutzen.

Wie hatte Papst Julius ihm vor sechs Monaten in Trient gesagt: Du wirst dich meiner Gunst erfreuen wie auch der Missgunst meiner Feinde. Im Falle meines Todes wirst du darauf angewiesen sein, in der Zeit bis dahin genug Freunde gefunden zu haben, die dich vor den zahlreichen Gegnern zu schützen vermögen, die sich wie Raubvögel auf meine Hinterlassenschaft stürzen werden.

Sandro hatte diese Worte nicht vergessen. Beherzigt hatte er sie allerdings noch nicht.

»Bruder Carissimi«, sagte Massa. »Wie schön, Euch gefunden zu haben. Entschuldigt bitte die Störung.«

In diesem Moment wusste Sandro, dass irgendetwas Außerordentliches vorgefallen sein musste, denn so freundlich war Massa ihm gegenüber sonst nie gewesen. In den ersten Wochen nach Sandros Ankunft in Rom hatte Massa gezögert, eine bestimmte Haltung ihm gegenüber einzunehmen, weil er Sandros Einfluss noch nicht einschätzen konnte. Bald darauf allerdings hatte er wohl beschlossen, Sandro als einen »niederen« Mönch anzusehen, was bedeutete, dass er mit ihm sprach, wie es seiner Laune beliebte. Und die war meistens schlecht.

»Eure Dienste werden dringend benötigt«, erklärte Massa. »Wir müssen uns beeilen. Ich habe zwei Pferde dabei.«

»Reiten wir in den Vatikan?«

»Auf den Gianicolo.« Der Gianicolo, Roms achter Hügel, war ein aus Villen bestehendes Wohnviertel am westlichen Stadtrand, überwiegend von Kardinälen und altem Adel bewohnt.

Sie saßen auf die Pferde auf. Bruder Massa hatte einige Mühe dabei. Er war – anders als Sandro – nicht gerade schlank und offensichtlich ungeübt im Umgang mit Pferden. Er trieb das arme Tier so ungeschickt an, dass es nicht wusste, was es tun sollte, und das wiederum reizte Massa, der das Pferd beschimpfte und immer wieder in die Seite trat. Nachdem Massa sich mehrmals im römischen Gassengewirr auf dem Esquilin verirrt hatte, übernahm Sandro die Führung. Sogar bei Tag war es nicht immer leicht, sich zurechtzufinden, aber in einer so vollständig dunklen Nacht wie dieser waren Unkundige auf den Zufall angewiesen, um an ihr Ziel zu gelangen. Sandro hingegen war in diesem Viertel aufgewachsen, er hatte hier gespielt, hatte seine ersten Freundinnen hier geküsst, war hier mit seiner Mutter in die Kirche gegangen. Er kreuzte sogar die Straße, in der der kleine Palazzo der Carissimi stand, in dem auch heute noch seine Mutter, sein Vater und seine Schwestern lebten und in dem er selbst bis vor acht Jahren gelebt hatte. Doch er vermied es, in die Straße einzubiegen. Niemand hätte ihm angesehen, was er in diesem Moment fühlte.

Als sie nach einem langen Ritt quer durch die Stadt den Vatikan passierten, übernahm Bruder Massa wortlos wieder die Führung. Bis zum Gianicolo waren es jetzt nur noch ein paar Schritte, und Massa schien sich dort hervorragend auszukennen. Er fand den Weg, als wäre er ihn schon tausendmal im Dunkeln gegangen.

Als Sandro zwei Soldaten der Schweizergarde vor der Pforte einer Villa stehen sah, wusste er, noch bevor Massa etwas sagte, dass sie am Ziel waren.

»Wir sind da«, sagte Massa und rutschte vom Pferd, als mühe er sich von einer hohen Mauer herab. Unten angekommen, strich er seine Soutane glatt und faltete die Hände. »Wenn Ihr mir bitte folgen wollt, Bruder Visitator.«

So hatte Massa ihn noch nie genannt, und Sandro fragte sich, was wohl passiert sein könnte, dass jemand, der ihn bisher bestenfalls ignoriert und oft genug herablassend behandelt hatte, sich plötzlich ganz anders verhielt.

Sie betraten die Villa. Die beiden Gardisten blieben mit ihren riesigen Hellebarden vor der Tür, den Blick starr in die Finsternis gerichtet. Sandro glaubte nicht, dass sie auch nur die geringste Ahnung davon hatten, was vor sich ging und weshalb man sie hier postiert hatte.

Das Atrium der Villa war in vollkommenes Dunkel getaucht, aber Massa entzündete einen fünfarmigen Kerzenleuchter und gleich danach ein paar weitere Kerzen. Vom Atrium gingen, außer der Eingangspforte, drei weitere geschlossene Türen in drei Richtungen ab. Massa deutete auf die mittlere Tür, die geradewegs ins Herz der Villa führen musste.

»Bitte, Bruder«, sagte er und gab Sandro den fünfarmigen Leuchter.

»Bitte was?«

»Bitte geht durch diese Tür.«

»Und Ihr?«

»Ich werde hier auf Euch warten.«

»Wer oder was erwartet mich auf der anderen Seite der Tür?«

»Eine Überraschung.«

Wahrscheinlich, dachte Sandro, hatte der alte König Agamemnon die gleiche Antwort von seiner Frau Klytämnestra bekommen, bevor er das Schlafgemach betrat und von deren Liebhaber, der sich hinter der Tür versteckte, rücklings erdolcht wurde.

Massa schloss die Tür hinter ihm, und sofort erwachte in Sandro ein Gefühl, wie er es seit Jahren nicht mehr gehabt hatte: das Gefühl, vor einer Herausforderung zu stehen und sie bewältigen zu wollen. Dies hier würde ein neuer Fall für ihn werden.

Sandro befand sich in einem riesigen Raum von sicherlich zwanzig mal dreißig Schritt. Zwei Reihen dünne Marmorsäulen teilten den Raum optisch in drei Teile, und in regelmäßigen Abständen zwischen den Säulen standen mannshohe Leuchter. Die meisten Kerzen waren erloschen, das Wachs war übergelaufen und hatte den Boden unter den Leuchtern in eine Miniaturlandschaft aus gelblichen Hügeln verwandelt. Ein paar Stummel brannten noch und warfen genug Licht, um den reglosen Körper auf der anderen Seite des Raumes zu sehen.

Sandro kniete neben der jungen Frau. Sie war von einer Schönheit, die sich nicht sofort zeigte, sondern erst, wenn man sie länger ansah. Ihre Augen waren geschlossen, und ihr Kopf ruhte auf ihren blonden, gelösten Haaren wie auf einem Kissen. Ihr schlanker, langer Körper war in ein luftiges, hellrotes Nachtgewand gehüllt. Die Haut war von natürlicher Blässe und duftete nach irgendeiner Essenz. Sandro roch Rosen.

Es war unheimlich. Sie wirkte wie eine Frau, die sich soeben zu Bett begeben hatte, die noch nicht schlief und nicht träumte, aber mit geschlossenen Augen darauf wartete, dass es geschah. Ihr Mund war leicht geöffnet, ihre linke Hand ruhte auf der kleinen Brust, die rechte auf der Stirn. Wie viele Maler hatten ein solches Motiv gewählt: eine Frau, die auf ihren Liebhaber, ihren Mann wartet. Doch diese Frau lag nicht auf dem Bett, sondern auf dem kalten Boden. Und sie war tot.

Ihre linke Wange wies einen blauen Fleck auf, der sich bis zum geschwollenen Auge zog. Die rechte Schläfe war genauso schlimm zugerichtet. Sie war geschlagen worden, und zwar mit äußerster Härte und Kraft. War das die Todesursache? War sie unglücklich auf dem Boden aufgeschlagen? Für einen Moment sah es tatsächlich so aus, als könnte ihr Tod unbeabsichtigt gewesen sein. Doch dann entdeckte Sandro unter ihrer Hand, die auf dem Herzen lag, einen weiteren Blutfleck – und eine klaffende Wunde.

Sie war erstochen, war absichtlich getötet worden, wobei die Schwere der Schlagverletzungen auf einen Mann als Täter hindeuteten.

Neben ihr hatte ein umgekippter Kelch seinen dunkelroten Inhalt über die Kacheln ergossen.

»Maddalena Nera«, erklärte der Kammerherr des Papstes, nachdem Sandro ins Atrium zurückgekehrt war. Massa hatte sich auf einen Prunkstuhl gesetzt, und da es keinen zweiten Stuhl im Atrium gab, blieb Sandro nichts anderes übrig, als wie ein Audienzbesucher vor Massa zu stehen.

Der Name war ihm natürlich ein Begriff. Die Tote war seit ungefähr vierzehn Monaten die Favoritin Seiner Heiligkeit. Nicht eine einfache Konkubine also, sondern die Königin der Konkubinen. Etwas Ähnliches hatte Sandro erwartet. In dem Moment, als er die Leiche dieser schönen Frau gesehen hatte, war ihm ihr Beruf klar geworden. Es passte alles zusammen: die Schweizergarde, das vornehme Viertel, die Anwesenheit Massas, die Aufforderung an ihn, Sandro, hierherzukommen …

»Der Papst«, sagte Massa, »beauftragt Euch, Bruder Carissimi, mit der Aufklärung dieses Verbrechens. Es versteht sich von selbst, dass dieser Vorfall und Eure Ermittlung der strengsten Geheimhaltung unterliegen. Offiziell gibt es keinen Mord. Deswegen wurde auch kein Arzt hinzugezogen, der die Tote untersucht.«

Ein Fingerknöchel des Kammerherrn knackte, und erst jetzt bemerkte Sandro, dass Massas Hände sich gegenseitig kneteten.

»Ich verstehe«, sagte Sandro. »Wann kann ich mit Seiner Heiligkeit sprechen?«

»Vorläufig nicht. Er ist derzeit zu beschäftigt. Ihr werdet Eure Berichte und Fragen mir vortragen, und ich werde sie dem Papst weiterleiten. Umgekehrt werdet Ihr Eure Instruktionen ebenfalls über mich erhalten. Ihr seht: Es ist alles ganz einfach.«

Einfach für Massa, dachte Sandro. Dass Massa sich zwischen ihn und den Papst drängte, passte ihm nicht. Den Papst kannte Sandro. Nicht, dass er ihn besonders mochte oder ihm völlig vertraute, aber sie waren verbunden durch die Ereignisse von Trient und die Offenheit, in der sie damals miteinander gesprochen hatten. Ganz anders Massa. Ihm gegenüber konnte und wollte Sandro nicht offen sein, und alles, was Massa »im Namen des Papstes« sagte, würde von Sandro voller Misstrauen angesehen. Keine guten Voraussetzungen für einen Erfolg.

»Damit wäre wohl alles gesagt.« Massa erhob sich von seinem Thron und schickte sich an, die Villa zu verlassen.

»Habt Ihr nicht etwas vergessen?«, fragte Sandro.

»Ich wüsste nicht.«

»Mir fehlen noch eine ganze Reihe von Auskünften.«

»Ich dachte, das ist immer so am Anfang einer Ermittlung.«

»Ich habe Fragen, die nur Ihr beantworten könnt.«

»Mehr, als ich Euch gesagt habe, müsst Ihr nicht wissen. Gute Nacht, Bruder.« Massa grinste und öffnete die Tür, aber Sandro schob sie wieder vor der Nase des Kammerherrn zu.

»Kanntet Ihr sie?«

Aus der Überraschung auf Massas Gesicht wurde schnell Zorn darüber, von einem achtundzwanzigjährigen Mönch die Tür vor der Nase zugeworfen zu bekommen und von ihm ausgefragt zu werden. Der Massa, den Sandro kannte, hätte ihn ohne Zögern angefaucht. Doch der Massa dieser Nacht schluckte seinen Zorn hinunter.

»Habt Ihr Euch schon einmal vor Augen geführt«, antwortete Massa mit der gleichen Ruhe, mit der Sandro seine Frage gestellt hatte, »dass Ihr außer dem Papst niemanden im Vatikan habt, der zu Euch hält? Ihr habt ein Amt inne, das Ihr ebenso schnell verlieren könnt, wie Ihr es bekommen habt.«

»Das Gleiche gilt für Euch, oder?«

Wieder grinste Massa. Sandro hasste dieses Grinsen. »Theoretisch, ja. Aber ich verfüge über ein Geflecht von Beziehungen, das mich schützt wie ein Mantel. Ihr hingegen – verzeiht den Vergleich – steht völlig nackt da. Derzeit mag es warm sein und sonnig, aber glaubt mir: Es wird irgendwann Winter werden, und dann werdet Ihr froh sein um ein wenig Schutz.«

»Ich habe mich nie nach einem Amt im Vatikan gedrängt und würde mit Freuden in meine alte Umgebung zurückkehren.«

»Eure alte Umgebung.« Massa grinste noch immer. »Das wäre nicht der Ort, an dem Ihr Euch wiederfinden würdet, glaubt mir.«

»Ich bin kein Teil irgendeines Geflechts. Ich bin neutral.«

Diese Bemerkung schien Massa tatsächlich zu amüsieren, denn sein blödes Grinsen wurde kurz zu einem echten Lächeln. »O weh, Carissimi, ich merke, Ihr habt noch viel zu lernen. Die Neutralen sind die Ersten, die einem Umschwung zum Opfer fallen, so wie die Armen dem Hunger und der Kälte zum Opfer fallen, weil sie niemanden haben, der sie füttert und vor der Kälte schützt.« Massa lachte kurz auf. »Neutral – das ist wirklich komisch.«

Er berührte Sandro an der Schulter. »Ihr solltet anfangen, Euch Freunde zu machen. Sie sind da, sie warten nur darauf, sie strecken Euch die Hand entgegen. Ihr müsst sie nur ergreifen. Eure Position als Visitator ist interessant und böte manche Möglichkeit, Gefallen zu erweisen, die man Euch zurückerweisen würde.«

Eine Weile schwiegen sie, sahen sich an. Dann öffnete Massa erneut die Tür, um die Villa zu verlassen – und wieder drückte Sandro sie ihm vor der Nase zu.

»Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet, Bruder Massa. Jede Frage, die ich in Verbindung mit dem Mord an Maddalena Nera stelle, muss beantwortet werden, und zwar von jedem, außer Seiner Heiligkeit. Ich frage daher zum letzten Mal: Kanntet Ihr sie?«

Massas Stimme veränderte sich schlagartig. Jede Freundlichkeit darin war erloschen. »Ja, ich kannte sie.«

»Woher?«

»Als Kammerherr des Heiligen Vaters genieße ich sein besonderes Vertrauen, und deshalb übertrug er es mir, ihr seine Besuche anzukündigen.«

»Und habt Ihr auch für den vergangenen Abend einen Besuch angekündigt?«

»Nein.«

»Papst Julius war also heute nicht bei ihr?«

»Nein.«

»Wer hat sie gefunden?«

»Eine Dienerin.«

»Wann hat die Dienerin die Tote aufgefunden?«

»Ich weiß nicht. Ungefähr drei Stunden nach Sonnenuntergang. Sie war völlig durcheinander und wandte sich an mich. Daraufhin habe ich Seine Heiligkeit von der Tragödie in Kenntnis gesetzt und mit ihm beraten, was zu tun ist.«

»Ich möchte die Dienerin befragen.«

»Sie ist aus Rom weggebracht worden, zusammen mit allen anderen Dienern, und zwar auf Befehl des Papstes. Außer Euch, dem Heiligen Vater und mir weiß somit niemand in ganz Rom, dass Maddalena ermordet wurde. Sie ist gestürzt, versteht Ihr, unglücklich gestürzt.«

»Wurde etwas gestohlen?«

»Ich kenne die Villa nicht gut genug, um das beantworten zu können. Die Dienerin meinte jedoch, dass nichts fehlt.«

»Wurde Maddalena gelegentlich von Freunden oder Verwandten besucht?«

»Maddalena durfte tagsüber empfangen, wen sie wollte. Abends jedoch hatte sie sich zur Verfügung zu halten, es sei denn, dass feststand, dass Papst Julius auf keinen Fall vorbeikommen würde.«

»Und in dieser Nacht stand es fest?«

»Seine Heiligkeit hat sie vorgestern zum letzten Mal gesehen, und er hatte vor, sie morgen wieder zu besuchen.«

»Ihr kennt keine Namen von Eltern oder Geschwistern Maddalenas? Nicht einen einzigen?«

»Nein. Ich hatte sehr wenig mit ihr zu tun. Ihre Eltern dürften jedoch – nicht der Rede wert sein.«

»So, meint Ihr?«

»Ja.«

»Wurde heute Abend von Euch irgendetwas in diesen Räumen oder an der Toten verändert?«

»Ich war überhaupt nicht im Wohnsaal. Ich kann kein Blut sehen.«

»Und die Tür? War sie verschlossen, als man Maddalena tot auffand?«

Massa zögerte einen Moment. »Ja«, sagte er. »Ich erinnere mich, dass die Dienerin sagte, die Tür sei verriegelt gewesen, weil man für diesen Abend niemanden erwartete. Erst die Dienerin hat die Tür wieder aufgesperrt, um mich zu unterrichten.«

»Wie kam der Mörder dann hier herein? Beziehungsweise, wenn er hereinkam, wie kam er wieder hinaus, denn die Tür, sehe ich, kann nur von innen verriegelt werden.«

Massa zuckte mit den Schultern. Einen Augenblick schwiegen sie.

»War das alles?«, fragte Massa schließlich.

»Ja. Für heute habe ich keine weiteren Fragen. Das war doch halb so schlimm, oder nicht? Ich verstehe nicht, wieso Ihr Euch zunächst so gesträubt habt.«

Massa fand sein Grinsen wieder. »Nur aus einem einzigen Grund, Carissimi. Ich hätte Euch die Informationen ohnehin gegeben, aber ich wollte Euch einschätzen können, erfahren, wie Ihr zu mir und den inoffiziellen Regeln des Vatikans steht. Das kann ich jetzt. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe.«

Nachdem Massa durch die Tür verschwunden war, blieb Sandro allein im Atrium zurück. Er hatte sich wohl einen ersten Feind gemacht. Es war soweit. Es hatte angefangen, das Zählen der Freunde und Feinde, das er immer zu vermeiden versucht hatte.

»Null zu eins«, murmelte er vor sich hin, und er fragte sich, wie viele Geistliche vor ihm mit besten Absichten in den Vatikan gekommen waren und irgendwann angefangen hatten zu zählen. Das Zählen veränderte. Die Angst vor dem tiefen Fall veränderte. Es war beklemmend. Scharen von Mönchen, Priestern, Diakonen in der ganzen Welt träumten von einem Amt in Rom, und wenn ihr Traum in Erfüllung ging und sie durch die Pforte des Vatikans traten, stellten sie fest, in ein Spinnennetz geraten zu sein, in dem sie sich zunehmend, je mehr sie zappelten, verfingen.

Wie Massa zu werden, wie einer der anderen zu werden – bei diesem Gedanken lief es Sandro kalt den Rücken hinunter.

Der Wein funkelte in sattem Dunkelrot in einer Kristallkaraffe, nur wenige Schritte von Maddalena entfernt, und Sandro konnte nicht widerstehen. Nachdem er einen ersten Kelch gefüllt und getrunken hatte, füllte er einen zweiten, mit dem er dann langsam durch die Villa schritt. In der linken Hand hielt er den Kelch, mit der rechten Hand suchte er nach Hinweisen, die ihn auf eine Spur bringen würden. Zwischendurch stellte er den Kelch ab, um irgendetwas genauer zu betrachten oder um weitere Kerzen anzuzünden, aber sobald er den Kelch wieder aufnahm, trank er einen großen Schluck.

Die Villa war nach neuester Mode eingerichtet. Rot schien die Lieblingsfarbe Maddalenas gewesen zu sein. Jeder Stuhl war rot bezogen, jede Säule bestand aus rötlichem Marmor. Ein Porträt Maddalenas, aus Tizians Hand, hing an bevorzugter Stelle der Wohnhalle über dem Sekretär aus Kirschholz. Es zeigte sie mit einem feinen Lächeln und aufmerksamen, klugen Augen. Sie sah aus wie eine Frau, die noch viel vorhatte, eine Frau, die keinen Gedanken daran verschwendete, diese Welt zu verlassen. Der Tod hatte sie plötzlich getroffen, ohne Vorbereitung, herausgerissen aus den Plänen und Hoffnungen, die eben noch die Welt bedeuteten und nun nichts mehr wert waren. Und das, fand Sandro, war die schlimmste Art zu sterben.

Der Sekretär war verschlossen. Sandro suchte den Schlüssel in den Schatullen, die überall herumstanden, doch die meisten waren leer oder mit Zündsteinen und Kerzen gefüllt. Auch im Schlafgemach, in der Nähe des geradezu königlichen Bettes, suchte er vergeblich. Auf dem Toilettentisch lagen etliche braun verfärbte Tücher: Maddalena hatte sich vor ihrem Tod noch abgeschminkt.

Er drehte jede Vase und jeden Leuchter in der Villa um – ergebnislos. Dann kam er auf die Idee, bei der Leiche selbst zu suchen, und tatsächlich: Der Schlüssel lag unter der Hand, die auf der Brust ruhte. Vorsichtig – und mit einem unguten Gefühl, die Brust einer toten Frau zu berühren – nahm er den Schlüssel an sich. Dabei fiel ihm Maddalenas Halskette aus winzigen Saphiren auf. Die Steine bildeten den Namen »Augusta«.

Sehr ungewöhnlich! Augusta bedeutete »Die Erhabene«. Ein Geschenk von einem Verehrer? Ein Geschenk des Papstes? Bevor er Maddalenas Kopf anhob, um die Halskette zu lösen, trank er einen Schluck Wein, und nachdem er die Kette an sich genommen hatte, trank er einen weiteren. Dann füllte er das Glas wieder auf.

Der Schlüssel passte. Maddalena hatte offensichtlich unmittelbar vor ihrem Tod den Sekretär abgeschlossen, oder sie hatte vorgehabt, ihn zu öffnen.

Sandro klappte die schwere Deckplatte des Sekretärs, die im geöffneten Zustand zugleich als Schreibplatz diente, auf. Das Innere des Möbels bestand aus mindestens zwanzig kleinen Schubladen, die allesamt beschriftet waren wie das Magazin eines Apothekers. Nur, dass die Aufschriften nichts mit Heilkunde zu tun hatten: Siegelwachs, Briefumschläge, Rechnungen, Wechsel, Geld … Maddalena schien viel von Ordnung gehalten zu haben. Außerhalb der Schubladen lag ein bisschen Krimskrams: eine halb verbrauchte Kerze, ein Fass Tinte, eine Feder, ein Stapel mit fünf leeren Geldsäckchen aus hellbraunem Leder und zwei etwas größern Geldsäckchen aus schwarzem Leder, ein Paar silberne Smaragdohrringe, ein Golddukat, zwölf Denare, ein Fächer mit erotischen Motiven und ein Amulett aus Jade.

Zwei Schubladen weckten Sandros Aufmerksamkeit.

Zunächst fiel ihm auf, dass es offenbar mehrere Fächer für Briefpapier gab. Drei Fächer enthielten normales, wenn auch hochwertiges Papier, ein viertes Fach jedoch enthielt zwei unbeschriebene Bögen eines speziellen Briefpapiers, in das ein Wappen mit drei Buchstaben eingeprägt war. Sandro hielt einen Bogen gegen das Kerzenlicht. Er las: RCA.

Reverenda Camera Apostolica. Es handelte sich um das Wappen der Apostolischen Kammer. Die Bank des Vatikans. Die Finanzzentrale der Heiligen Römischen Kirche.

Wie war es möglich, dass Briefpapier der Apostolischen Kammer, wenn auch nur zwei Bögen, in den Sekretär einer Konkubine gelangt waren? Hatte der Papst es hergebracht, und wenn ja, warum?

Bevor er länger darüber nachdenken konnte, fiel ihm eine weitere Schublade mit einer neugierig machenden Aufschrift auf.

»Kunden«, sagte Sandro laut und trank das Glas leer, bevor er die Lade öffnete und eine Schriftrolle entnahm. Sie war mit einem roten Band umwickelt, das zu einer niedlichen Schleife gebunden war. Die Kundenliste einer Konkubine, der Konkubine schlechthin. Man musste kein Ermittler sein, um gerne einmal einen Blick darauf zu werfen.

In dem Moment, als Sandro das Band löste, hörte er ein lautes Klappern aus dem Nebenraum, dem Speisezimmer, in dem er eben noch auf der Suche nach dem Schlüssel gewesen war. Er horchte auf, aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Langsam schlich er zur Tür. Er stieß sie mit dem Fuß sacht auf. Die Kerzen, die er vorhin angezündet hatte, brannten noch immer, aber sie flackerten, und ein Vorhang wölbte sich im Wind, der durch eine geöffnete Tür drang. Diese Tür war Sandro bisher entgangen, weil der Vorhang sie halb verdeckte. Erneut schlug sie, bewegt durch den Luftzug, zu und wieder auf. Sie führte auf eine Terrasse, von der aus man bei Tag einen atemberaubenden Blick auf die Ewige Stadt haben würde. Von der Terrasse wiederum führte eine schmale Treppe in den Garten. Das beantwortete die Frage, wie der Mörder die Villa verlassen hatte.

Zurück im Wohnraum, füllte Sandro den Kelch und leerte ihn sogleich. Dann öffnete er die Schriftrolle. Ganz oben stand »Kundenliste«, und gleich darunter reihten sich sieben Namen, teilweise von Mitgliedern der ehrwürdigsten römischen Familien.

Vincenzo Quirini

Guiseppe Orsini

9000 D.

Leo Galloppi

5000 D.

Mario Mariano

7000 D.

Rinaldo Palestra

5000 D.

Ludovico Este

7000 D.

Das D stand vermutlich für Denare, Silbergeld. Die Herren hatten hübsche Summen bezahlt, um in den Genuss von Maddalenas Schönheit und erotischen Künsten zu kommen. Für ein paar tausend Denare ließ sich ohne Weiteres ein Fest für dreißig, vierzig Gäste ausrichten – das aber wahrscheinlich weniger amüsant war als eine Nacht mit einer berühmten Konkubine.

Unter diesen ersten sechs Namen war der von Vincenzo Quirini der Auffälligste, denn Quirini war nicht nur Kardinal, sondern auch camerarius, der Hohe Kämmerer der Apostolischen Kammer. Das war nun schon der zweite Hinweis auf die Finanzverwaltung des Kirchenstaates. Zudem war auffällig, dass hinter Quirini kein Geldbetrag stand wie bei den anderen.

Doch für Sandro zählte vorerst nur der siebte Name auf der Liste.

Alfonso Carissimi

7000 D.

Alfonso Carissimi war Sandros Vater.

3

Sandros Schlafgemach lag gleich neben seinem Amtsraum, ein Luxus, der nur wenigen Bewohnern des Vatikans vergönnt war. Als Sandro eintrat, flackerte bereits ein Feuer im Kamin, ein Brett mit Brot und Käse stand auf dem Tisch, das Bett war aufgeschlagen und das Nachtgewand hing an einem Haken neben dem Baldachin. Was wie das Werk einer liebenden Gattin aussah, war in Wirklichkeit die Tat eines ausgesprochen eifrigen Dieners, der …

»Hörte ich doch ein Geräusch«, sagte Angelo. »Guten Abend, Exzellenz. Wie ist das Befinden?«

»Guten Abend, danke gut.« In Angelos Gegenwart wurde Sandro ganz von selbst förmlich. Das war einerseits eine unabsichtliche Anpassung an Angelos Vorliebe für zeremonielles Getue. So hatte der junge Diener beispielsweise herausgefunden, dass Visitatoren die Anrede »Exzellenz« zusteht – was sogar dem Protokollmeister des Vatikans entgangen war. Man tat Angelo also einen Gefallen, wenn man die Aura eines höheren Wesens annahm. Andererseits wollte Sandro die Distanz zu Angelo auch selbst. Das war eigentlich nicht typisch für ihn, denn Angelo war genau einer der Menschen, denen Sandro normalerweise bevorzugte Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkte. Angelo stammte aus armem Elternhaus, um dessen Unterstützung er bemüht war; er strengte sich an und war höflich gegen jedermann. Es war nichts – außer sein gelegentlicher Übereifer – gegen ihn einzuwenden. Vielleicht lag es einfach daran, dass es Sandro unangenehm war, von einem Gleichaltrigen bedient zu werden.

»Ich habe ein Mahl bereitgestellt. Ist das Zimmer warm genug? Ich lege etwas Holz nach.«

Sandro ging direkt zu seinem Bett und setzte sich. »Ich bin nicht hungrig«, sagte er müde.

»Ihr esst zu wenig.«

»Ja, mag sein.« Er ließ einen Moment verstreichen. Dann fragte er: »Ist noch Wein da?«

Es war eine rhetorische Frage. Wein war immer da.

Angelo kniete vor dem Feuer und tat so, als hätte er die Frage nicht gehört. Das zu seinem Namen passende, engelhafte Gesicht leuchtete mild und glatt im Widerschein der Flammen, aber Sandro fand, dass es auch etwas Kantiges, Energisches hatte, ja, dass es sehr viel mehr verbarg, als es offenlegte, so als lebe ein völlig anderes Wesen in ihm.

Er stand wieder vom Bett auf, ging zu einer Kommode und holte Krug und Becher hervor.

Angelo kam zu ihm. Seine Augen verrieten kein Missfallen, dennoch meinte Sandro, Missfallen zu spüren.

Er schenkte sich ein, trank, schenkte sich erneut ein und trank. Dann sagte er: »Gute Nacht, Angelo.«

In seinem Kopf spürte er den immer mächtiger werdenden Alkohol. Er sank auf sein Bett und ließ Gedanken und Wünsche zu, die er sich sonst verbot. Keine Abwehr mehr. Der Wein hielt ihn seit Monaten fest im Griff, der Wein hatte die Stelle Gottes eingenommen, und dazu gehörte auch, ihn zur Wahrheit zu zwingen. Zumindest sich selbst gegenüber. Die Wahrheit war, dass er wusste, warum er trank.

Am Anfang, gleich nachdem er nach Rom gekommen war, hatte er sich eingeredet, er trinke, weil er nichts zu tun bekam, weil seine Hoffnung, interessante Aufträge zu bekommen, sich nicht erfüllte. Weil er seine bisherige Aufgabe und sein Leben inmitten seines Ordens verloren hatte und stattdessen in ein Umfeld aus Missgunst und Misstrauen geraten war, in eine Giftküche, in der er sich nutzlos, deplatziert und gefangen fühlte.

Doch das war nicht der Grund. Rom war nicht schuld an seiner Misere.

Dann hatte er lange Zeit geglaubt, es liege an ihr, an Elisa, seiner Mutter. Als Kind hatte er sie geliebt wie niemanden sonst, er hatte sie angebetet. Und sie hatte ihn angebetet. Zwischen ihr und ihm hatte es eine intensive Beziehung gegeben, intensiver als Elisas Beziehung zu Sandros Schwestern und Sandros Beziehung zu seinem Vater. Innerhalb einer wohlhabenden, an Konflikten armen Familie gehörten er und sie, Sandro und Elisa, in besonderer Weise zueinander.

Dann, vor acht Jahren, hätte er beinahe getötet. Er hatte versucht zu töten, hatte den Dolch in einen anderen Menschen gestoßen, zusammen mit seinen Freunden, jungen, gelangweilten, leichtfertigen Kaufmannssöhnen wie er. Nur ein glücklicher Zufall rettete das Opfer. Das Verbrechen blieb geheim, aber Elisa gegenüber gestand er es ein, und das veränderte alles. In Elisas Leben stand nur ein Wesen höher als Sandro, und das war Gott. Im Zweifel hielt sie zu Gott, nicht zu ihrem Sohn. Elisa drängte ihn, in einen Orden einzutreten, um dort Vergebung zu finden, sagte ihm, er müsse es tun, das sei ihr ausdrücklicher Wunsch, ihr letzter Wunsch an ihn. Und er war nicht imstande, ihr diesen Wunsch abzuschlagen, denn das hätte bedeutet, jeden Tag mit ihrer Missbilligung und Distanziertheit zu leben.

Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Auch schrieben sie sich nicht. Er hatte keine Vorstellung davon, wie sie reagieren würde, wenn er zu ihr ginge. Vielleicht hatte er bisher keine Verbindung zu ihr aufgenommen, weil er sich auf diese Weise einreden konnte, dass sie ihm vergeben und ihn nicht völlig aus ihrem Herzen gestoßen hatte. Doch Elisa, das spürte er, war ebenfalls nicht der Grund, warum er trank.

Nein, der Grund trug einen anderen Namen, doch statt dass er ihn aussprach, nahm er lieber einen Mund voll Wein, und gleich danach noch einen, so als wolle er den Namen ertränken.

Er merkte, wie er im Rausch versank, wie er einschlief, unterging.

Zweiter Tag

4

Sein Auftraggeber nannte ihn Todesengel. Zu Anfang hatte er diesen Spitznamen pathetisch und wenig originell gefunden. Mittlerweile mochte er ihn. Er passte. In Todesengel steckte genau das, was er tat und was dabei in ihm vorging.

Er war ein Mörder. In zehn oder zwanzig Jahren würde er vielleicht noch etwas anderes sein, ein Vater, ein Ehemann, aber in seinem Alter … Natürlich vertrieb er sich die Tage nicht nur mit Töten – das wäre ja absurd. Er hatte eine Tätigkeit, aber die zählte nicht, weil er sich nichts aus ihr machte. Mörder dagegen, das war er gerne.

Das Töten selbst jedoch mochte er nicht. Jeder, dem er das gesagt hätte, würde verständnislos den Kopf geschüttelt haben. Wie konnte man gerne Mörder sein, aber das Morden nicht mögen? Nun, es war ungefähr dasselbe, wie wenn jemand gerne Priester war, aber das Zölibat nicht mochte, oder den Weihrauch oder das Singen. Der Mord an sich war keine angenehme Sache. Der Augenblick, in dem ein Mensch eines gewaltsamen Todes stirbt, ist ein mit nichts anderem vergleichbarer Moment von großer Unerträglichkeit. Für jeden Menschen ist es schwer, diese Welt zu verlassen, ja, es ist das Schwerste, was man tun muss: den Mondschein zu verlassen, das Licht, das Blau, das Grün, den Wind, die Musik, den Nebel, das Lachen der Kinder, den Geruch von Beeren, die Wärme einer Sommernacht … Jeder war mal dran. So war das Leben, so hatte Gott es eingerichtet. Aber jemand, der sein Leben durch einen anderen Menschen verlor, fühlte sich betrogen, und dieser Vorwurf spiegelte sich in den Augen wider. Über die Gesichter der Sterbenden zog nicht nur der gewaltige Schmerz, sondern auch Abscheu und abgrundtiefer Hass für den Mörder, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Augen erloschen. Solche Gesichter vergaß man nicht. In der Stunde nach einem Mord war er jedes Mal so aufgewühlt, dass er die Toten am liebsten zurückgeholt hätte wie eine vom Brett gefallene Schachfigur. Beim Töten gab es keine Gewohnheit für ihn.

Wenn er allein war, so wie jetzt, dann dachte er an seine Erloschenen. Ja, so nannte er sie: seine Gegangenen. Irgendwie gehörten sie ihm. Er hatte ihre letzten Worte entgegengenommen, ihren letzten Händedruck gespürt, ihr letztes Aufbäumen von Leben mitverfolgt, bevor sie in das geheimnisvolle Nichts abgeglitten waren. Bei manchen war es sehr schnell gegangen, wie bei jenem Franzosen – der Dolch traf ihn im Rücken, er seufzte auf und brach tot zusammen, anschließend verfrachtete er ihn auf einen Karren, bedeckte ihn mit einem Leintuch und warf ihn in den Fluss. Am schlimmsten war es mit der Zigeunerin gewesen. Trotz drei Stöße brabbelte sie noch eine ganze Weile in einer Sprache, die er nicht verstand, in einem schwächlichen, sonoren, schicksalsergebenen Tonfall, so als müsse sie vor ihrem Tod noch etwas erledigen. Auch sie verschwand auf immer im Tiber.

Selten wusste er, warum seine Erloschenen hatten sterben müssen. Sie waren von so mannigfacher Ungleichheit wie die Stadt Rom selbst: die Zigeunerin, ein Bankier, ein jüdischer Händler von Schmuggelgut … Zwanzig Gegangene waren es bisher. Sein Auftraggeber war immer derselbe, und er hätte auch für keinen anderen gearbeitet.

Der Todesengel stand ausschließlich dem Stellvertreter Christi zu Diensten.

5

Carlotta da Rimini saß reglos vor dem Spiegel und vertiefte sich in ihr Gesicht. Sie überlegte, was sie mit diesem Gesicht anfangen würde, welche Zukunft es ihr böte, ob es überhaupt noch eine Rolle in ihrem Leben spielen sollte. Es war einmal schön gewesen. Nicht atemberaubend schön, aber es hatte das Glück einer jungen Ehefrau ausgestrahlt, das Glück einer jungen Mutter und das einer Frau, die ihre bescheidenen Wünsche erfüllt sah und nicht mehr verlangte. Doch das Glück lag sieben Jahre hinter ihr. Jahre, die sie und ihr Gesicht, ihren ganzen Körper von innen heraus verändert hatten. Die Abwesenheit des Glücks zog den Verlust der Schönheit nach sich.

Es gab gewiss noch viele Männer, die sie begehrenswert gefunden hätten, die ihren stattlichen Busen, ihre Rundungen, ihre vollen Lippen angebetet hätten. Männer, die Körperteile liebten. Solche Männer bedeuteten Carlotta nichts, denn es ging nicht darum, ob andere meinten, dass sie noch immer schön und begehrenswert war. Sie selbst wollte es nicht mehr sein.

Vor ihr ausgebreitet auf dem Tisch waren Farbtöpfchen und in etlichen Schalen und Dosen Mittel zur Hautpflege, doch sie rührte sie nicht an. Sogar einen Kamm zur Hand zu nehmen und damit ihr schwarzes, von grauen Strähnen durchzogenes Lockenhaar zu bürsten, bereitete ihr Mühe und erweckte Widerwillen. Jeder Handgriff fiel ihr schwer, und ein Kleid anzuziehen war eine Prozedur, die sie längst nicht mehr jeden Tag in Angriff nahm. Schon morgens, so wie jetzt, war sie wie gelähmt; das Unglück schnürte sich wie eine schwere Kette um ihren Körper, und dieser Zustand begleitete sie mit wechselnder Intensität durch den ganzen Tag. Nur während eines einzigen Moments des Tages, des Moments des Erwachens, war sie für die Dauer von ein, zwei Atemzügen unbeschwert, weil Herz und Verstand diese Zeit benötigten, um ihr in Erinnerung zu rufen: Hieronymus ist tot.

Er ist tot.

Ist tot.

Tot.

Er war ihre letzte, sehr kurze Liebe gewesen, die Winterliebe einer einundvierzigjährigen Frau, und um ein Haar wäre er ihr zweiter Ehemann geworden. Einen edleren Charakter als seinen gab es nicht. Er hatte darüber hinweggesehen, welchem Gewerbe sie nachgegangen war, hatte ihr Mut auf ein neues Leben gemacht … Die Heirat war schon geplant gewesen. Carlotta wäre Signora Carlotta Bender geworden, die Gattin des Ulmer Glasmalers, die Stiefmutter Antonias, eine ehrbare Frau so wie früher, vor sieben Jahren, als sie noch Carlotta Pezza hieß und mit Mann und Tochter in Siponto an der Adria lebte. Ihr erstes Leben, so nannte sie diese schon lange vergangene, zertrümmerte Zeit. Hieronymus sollte ihr drittes Leben werden, und sie hatte bereits auf der Schwelle zu diesem Leben gestanden, als er wenige Tage vor der Heirat an einer Lungenentzündung gestorben war. Auf dem Sterbebett hatte er darauf bestanden, dass der Priester sie noch schnell miteinander verheiraten sollte, doch dieser hatte zuerst die Sterbesakramente gespendet, da sie wichtiger für das Seelenheil waren. Gleich danach war Hieronymus gestorben, und mit ihm ein neuer Anfang.

Carlotta trug weiterhin den falschen Namen da Rimini, einen frei erfundenen Konkubinennamen, und sie stand vor der Frage, ob sie ihr zweites Leben, das Leben einer Frau ohne Zukunft, wieder aufnehmen sollte.

Die Rückkehr zum Dasein einer römischen Konkubine, einer Edelhure, bedeutete vielerlei, und das Meiste davon war – wenn man es positiv betrachtete – unerfreulich. Die wenigsten jungen, unerfahrenen Frauen erkannten das rechtzeitig. Sie kamen aus unterschiedlichen Gegenden Italiens in die Ewige Stadt, und sie alle hatten ihre Gründe dafür. Eines jedoch war ihnen gemeinsam: Sie alle trugen das Siegel des Kummers, des Schmerzes, des Verlustes und der Angst. Sie alle liefen vor etwas Schrecklichem davon, nämlich ihrer Vergangenheit. Sie kamen nach Rom und suchten nach Möglichkeiten, um zu überleben, doch sie fanden keine anderen als die Hurenhäuser oder – wenn sie nicht schön genug waren – die Gassen, auf die sie von einem Strizzi als Dirnen geschickt wurden. Und waren sie erst einmal in den Hurenhäusern oder Gassen, strebten sie – wie sie meinten – ganz nach oben, danach, nicht vielen Männern, sondern nur einem einzigen zu Diensten zu sein, einem möglichst reichen Mann, der sie beschenkte. Sie träumten von schönen Kleidern und prächtig ausgestatteten Kemenaten, von Düften und Pudern und weichen Betten und Kerzenschein, und vor allem von dem Gefühl, es geschafft zu haben, eine Konkubine, eine Fürstin der Huren, zu sein.

Wie hätten sie es besser wissen können? Sie sahen nur das, was sie sehen wollten, sahen die herausgeputzte Fassade, aber nicht den Schmutz und die kalte Traurigkeit, die sich dahinter verbargen. Im schlimmsten Fall geriet man als Konkubine an einen jähzornigen Schläger oder einen rücksichtslosen Liebhaber, der seine schlechten Gefühle mit aller Heftigkeit auslebte, der zur Tür hereinkam, einem die Kleider vom Leib riss, einen auf den Boden warf und der einen danach ohne ein Wort zurückließ. Der sich nicht um die Tränen in den Augen der Konkubine kümmerte. Der sie zwang zu lächeln, während er zuschlug. Und im besten Fall geriet die Konkubine an einen Mann, der sich eine Konkubine zulegte, um ihren Körper und ihre Kraft auszubeuten. Es ging darum, dass er sich wohlfühlte, dass sie ihm seine Wünsche erfüllte, ihn seine Sorgen vergessen ließ, ihn verwöhnte. Anfangs meinte man, das sei nicht schlimm, damit könne man leben, aber wenn das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr verstrichen waren, wurde dieser Zustand unerträglich. Die eigenen Wünsche zählten nicht, die eigene Meinung war nicht gefragt, und egal, ob man Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Sorgen hatte, ob man sich elend fühlte oder wegen irgendetwas traurig war – man musste immer für ihn da sein, wenn er es wollte, musste lächeln, ihn streicheln, ihm die Brust darbieten. Solche Männer merkten nicht einmal, dass sie sich selbstsüchtig benahmen, nein, sie glaubten sogar, sich anständig zu verhalten, weil sie einem hier und da ein Geschenk mitbrachten und eine hübsche Wohnung bezahlten. Irgendwann wurde jedes Treffen mit einem solchen Mann für die Konkubine zur Folter, so als würde sie der Millionste Essigtropfen auf die gleiche, mittlerweile wunde Stelle der Haut treffen.