14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Das Böse lauert unter der Sonne Gran Canarias: Der erste Fall für Fabio Lozano, den schlagfertigsten Ermittler auf den kanarischen Inseln!

Früher war Fabio »Flaco« Lozano erfolgreicher und jüngster Kriminalinspektor auf Gran Canaria, bis er wegen des völlig grundlosen Verdachts auf Korruption aus dem Dienst gemobbt wurde. Heute schlägt er sich als Sicherheitsmann einer exzentrischen Hotelbesitzerin durch.

Als Flaco am Strand des Luxushotels in Meloneras über die Leiche eines Mannes stolpert, aus dessen Brust eine blutige Pitchgabel ragt, ist seine Chefin wenig begeistert – ganz im Gegensatz zu seinen Ex-Kollegen von der Polizei. Flaco verbindet eine Vorgeschichte mit dem Opfer, und das macht ihn zum Verdächtigen Nummer eins. Ihm bleibt nur eine Chance: Er muss auf eigene Faust ermitteln und den wahren Mörder finden, wenn er seine Haut retten will. Seine Suche führt ihn quer über die Insel und bringt ihn mehr als einmal in tödliche Gefahr ...

Sie lieben mitreißende Spannung an malerischen Schauplätzen? Dann entdecken Sie auch die Ostseekrimis von Eric Berg wie »Das Nebelhaus«, »Die Mörderinsel« und »Die Toten von Fehmarn«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 434

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

BUCH

Früher war Fabio »Flaco« Lozano erfolgreicher und jüngster Kriminalinspektor auf Gran Canaria, bis er wegen des völlig grundlosen Verdachts auf Korruption aus dem Dienst gemobbt wurde. Heute schlägt er sich als Sicherheitsmann einer exzentrischen Hotelbesitzerin durch.

Als Flaco am Strand des Luxushotels in Meloneras über die Leiche eines Mannes stolpert, aus dessen Brust eine blutige Pitchgabel ragt, ist seine Chefin wenig begeistert – ganz im Gegensatz zu seinen Exkollegen von der Polizei. Flaco verbindet eine Vorgeschichte mit dem Opfer, und das macht ihn zum Verdächtigen Nummer eins. Ihm bleibt nur eine Chance: Er muss auf eigene Faust ermitteln und den wahren Täter finden, wenn er seine Haut retten will. Seine Suche führt ihn quer über die Insel und bringt ihn mehr als einmal in tödliche Gefahr …

AUTOR

Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. 2013 verwirklichte er einen lang gehegten schriftstellerischen Traum und veröffentlichte seinen ersten Kriminalroman »Das Nebelhaus«, der 2017 mit Felicitas Woll in der Hauptrolle der Journalistin Doro Kagel verfilmt wurde. Seither begeistert Eric Berg mit jedem seiner Romane Leser und Kritiker aufs Neue und erobert regelmäßig die Bestsellerlisten.

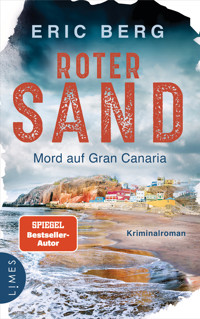

ERIC BERG

ROTER SAND

Mord auf Gran Canaria

Kriminalroman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Limes

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angela Troni

Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de

Karte: www.buerosued.de

WR · Herstellung: DiMo

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-30470-6V003

www.limes-verlag.de

Für Miguel Ángel González Santana, der mir seit vielen Jahren ein guter Freund ist.

Para Miguel Ángel González Santana, que ha sido un buen amigo mío durante muchos años.

1

Der junge Mann lag neben einer zerlaufenen Sandburg, die Füße von der Brandung umspült. Ich kannte das harmlose, vom Mondlicht beschienene Gesicht von irgendwoher. Es war rundlich und für spanische Verhältnisse hell, mit einer kleinen Nase und vollen Lippen. Der Mund stand leicht offen, und die schwarzen Augen waren zum Firmament gerichtet. Das Blut, das sich auf dem feuchten Sand kranzförmig um die Leiche verteilt hatte, bemerkte ich in der Dunkelheit erst, als es an meinen ausgestreckten Händen klebte, und die Pitchgabel in der Brust, als ich sie beim Zurückweichen berührte.

Ich betrachtete ihn eine Weile. Er war weiß Gott nicht meine erste Leiche. Trotzdem, irgendetwas an ihm berührte mich stärker als bei den zahllosen anderen, vielleicht die Tatsache, dass ich seit drei Jahren kein Polizist mehr war und ihn sozusagen als Privatmann gefunden hatte. Nein, da war noch etwas. Er sah mehr traurig als tot aus, obwohl er eindeutig Letzteres war. Bei Tage würde er mit seiner zerfetzen Brust ein scheußliches Bild abgeben, aber die Dunkelheit und die Brandung zeichneten die Szenerie weich, beinahe friedlich.

Ich trat ein paar Schritte zurück, da fiel es mir auch schon ein. Sechs Monate zuvor war ich Vicente Garrocho zum ersten und einzigen Mal begegnet, als dieser seinen alkoholgetränkten Mageninhalt über meinen linken Schuh ergossen hatte. So etwas vergisst man nicht. Das war ungefähr zur gleichen Uhrzeit wie jetzt passiert, gegen zwei Uhr.

Im tiefschwarzen Atlantischen Ozean wusch ich mir die Hände und setzte mich danach in den Sand, einige Meter von der Leiche entfernt an den Rand der Brandung, um möglichst keine Spuren zu verwischen, falls das nicht ohnehin schon geschehen war. Die Schuhe zog ich aus und stellte sie neben mich, die Socken steckte ich dazu, ehe ich die Anzughose bis zu den Waden hochkrempelte. Vor mir atmete das schläfrige Meer, das, entgegen der Gewohnheit, nur leise Seufzer von sich gab. Es war Januar, eine frische, klare Nacht um die vierzehn Grad, und der Canopus stand über dem Horizont. Der Freak unter den Sternen pulsierte in allen Farben wie eine weit, weit entfernte Discokugel über der unendlichen Tanzfläche.

Bevor ich den Polizeinotruf wählte, blickte ich über die Schulter, um sicherzugehen, dass kein Tourist die Szenerie betrat. Das Siete CielosHotel Gran Canaria war nur ein paar Steinwürfe vom Tatort entfernt. Auf halbem Weg zwischen der Touristenhochburg Maspalomas und dem überschaubaren Arguineguín lag es in einer ruhigen Bucht, die zu beiden Seiten von Klippen, klobigen Wellenbrechern und Schroffen begrenzt war. Jetzt, bei Nacht, bildeten sie eine ausdruckslose Mauer, tagsüber jedoch waren sie beherrscht von Seevögeln, Krebsen, Eidechsen und vereinzelten Handtüchern, auf denen sich wohlhabende Schönheiten beider Geschlechter die Show zu stehlen versuchten.

Der Strand blieb weiterhin menschenleer, was trotz der späten Stunde nur daran lag, dass gerade keine Saison war. Nach dem fünften Januar waren auch die letzten Weihnachtsflüchter abgereist und erst im März schossen die Buchungen wieder in die Höhe.

Ich holte mein Handy hervor und wählte. Nicht die allgemein gültige 112, sondern direkt die 091.

»PolicíaNacional«, meldete sich eine männliche Stimme.

Dies war ein Mord und dafür war meine frühere Dienststelle zuständig.

2

Yago Peralta führte die Ermittlungen. Ein Fitness-Junkie mit Schnauzbart und einem Gang, als wäre eine Wassermelone zwischen seinen Beinen eingeklemmt. Vor drei Jahren, als ich meinen Platz bei der Nationalpolizei mehr oder weniger freiwillig geräumt hatte – so freiwillig, wie man sich einer zahnmedizinischen Behandlung unterzieht –, war Peralta mein größter Konkurrent um den Posten des Chefinspektors gewesen. Wir waren im selben Alter, um die dreißig, und hatten ein paar Radtouren über die Insel gemacht. Wir hatten uns nichts geschenkt, auch nicht im Büro, aber unsere Wettkämpfe waren immer fair gewesen. Bis kurz vor Schluss.

»Hola, Flaco, so sieht man sich wieder, in langen Hosen nachts am Strand«, nuschelte Peralta in seinem knurrigen Tonfall, als er auf mich zukam. »Nette Uniform. Hat Papa dir eine Arbeit als Nachtwächter besorgt? Oder als Page? Ist ja süß.«

Ich trug eine Hoteluniform, die gleiche wie Garrocho da drüben im Sand: dunkelblauer Anzug, hellblaues Hemd, hellblau und gelb gestreifte Krawatte, das Emblem des Hotels auf der Brusttasche des Jacketts. Die Krawatte hatte ich gelockert, das Jackett jedoch anbehalten. Wind war aufgekommen und da konnten sogar kanarische Januarnächte kalt sein.

Ich ließ Peraltas provokative Frage unbeantwortet. Er stand vor mir im Sand, als wurzele er dort schon seit jenen Tagen, als Kolumbus auf Gran Canaria vorbeigeschaut hatte. Die Arme verschränkte er vor den Brusttaschen der Lederjacke, die ihm hundertprozentig eine Frau geschenkt hatte, denn sie hatte Qualität und Stil, zwei Aspekte, die bei Peraltas Kaufentscheidungen nicht ins Gewicht fielen. Er war der Typ, der morgens mit geschlossenen Augen in den Kleiderschrank griff und jeden Mann verachtete, der es anders hielt.

»Komm schon, Flaco, du weißt, was ich von dir hören will. Oder hast du etwa alles vergessen, was du mal gelernt hast?«

Ich hatte nichts vergessen, kein einziges Detail der fünfundsechzig Fälle, die ich in meinen fünf Jahren als Inspector der Nationalpolizei bearbeitet hatte. Den letzten hatte man mir gerade erst in die Hand gedrückt, als ich kapitulierte und alles hinwarf. Karriereende mit neunundzwanzig, das musste man erst mal schaffen.

»Also, erzähl mir was. Da du uns den Namen des Toten genannt hast, musst du Vicente Garrocho gekannt haben.«

Ich konnte nicht widerstehen. »Raffinierte Schlussfolgerung. Ich sehe, man hat dich zu Recht befördert. Vize-Chefinspektor?«

»Deine Zunge war immer schon schärfer als dein Antritt. Wie oft habe ich dich beim Bergrennen geschlagen?«

»Bestimmt fünfmal. Aber deine Erinnerung wird daraus dreimal so oft machen.«

»Schluss mit dem Vorgeplänkel. Vicente Garrocho … du kanntest ihn also. Woher?«

»Kennt man jemanden, der einem vor einem halben Jahr auf den Schuh gekotzt hat?«

»Hat er das? Der Junge wird mir richtiggehend sympathisch.«

»Du hast immer schon schwer Freunde gefunden, Peralta. Jetzt also Leichen, ja?«

Die Fronten waren geklärt, wir würden uns etwa so gut vertragen wie Joe Frazier und Muhammad Ali. Eine Überraschung war das nicht. Ich hatte keine Freunde mehr bei meiner früheren Dienststelle, nur größere und kleinere Feinde. Peralta lag irgendwo dazwischen mit steiler Tendenz nach oben.

Vielleicht war es gut, dass in diesem Moment ein Kamerateam in die Szenerie platzte, mit allem, was dazugehört: Scheinwerfern, Kabeln und einer geschwätzigen Reporterin mit auftoupierten Haaren. Peralta sorgte marschallgleich für Ordnung und blubberte ein paar luftige Plattitüden in die Kamera, denen er mit abgedunkelter Stimme eine künstliche Schwere verlieh. Die Medien fliegen nun mal auf Sheriffs vom Typ John Wayne.

Ich wandte mich dem Hotel auf dem Hügel zu. Das Mondlicht und der beleuchtete Pool verbündeten sich und tauchten die prächtig weiße, orientalisch angehauchte Hotelfassade in ein diffuses Licht, als wäre sie eine nächtliche Fata Morgana. Ein paar Gäste waren auf das Spektakel am Strand aufmerksam geworden und auf die Balkone getreten, in der einen Hand das Smartphone, in der anderen ein Glas oder eine Zigarette.

»Leg los«, sagte Peralta, als er zurückkehrte. Erneut rammte er die Radfahrerbeine breit in den kanarischen Sand. »Was kannst du mir über den Toten erzählen?«

»Ich habe ihn seit der Kotzattacke nicht mehr gesehen, keine Ahnung, wo er gewohnt oder was er gemacht hat, und seine Probleme gingen mich nichts an.«

»Moment mal. Wenn du ihn so gut wie nicht kanntest, wie kommst du dann darauf, dass er Probleme hatte?«

»Weißt du, Inspector, ich verfüge natürlich nicht annähernd über deinen Sachverstand, aber irgendwie scheint mir das zusammenzugehören: ein größeres Problem und eine Pitchgabel in der Brust. Natürlich kann ich mich irren.«

Peraltas Zeigefinger schoss auf meine Nase zu. »Lass den Scheiß! Ich warne dich, das ist eine erste Vernehmung, also nimm sie auch ernst. Und was, verdammt, ist eine Pitchgabel?«

Etwas, das ich meinem einstigen Kollegen und Konkurrenten voraushatte – mein Vater hatte mich als kleinen Jungen schon ans Golfen herangeführt. Inzwischen spielte ich so selten, dass ich häufiger Geburtstag feierte, als einen Abschlag zu machen. Aber ich war auch schon ewig nicht mehr auf einen Baum geklettert und hätte es auf Anhieb gekonnt. Peralta dagegen machte lieber auf Ironman: Radfahren, Laufen, Schwimmen, Boxen, der Rest war für ihn – Zitat – »Pussy-Sport«.

»Damit werden beim Golf die Grasnarben leicht angehoben, um Unebenheiten auf dem Grün auszugleichen«, erklärte ich. »Das Ding ist mehr oder weniger zwanzig Zentimeter lang, zwei Zacken aus Stahl oder Eisen. Nichts, was einer Brust guttut.«

»Und mit demselben Emblem auf dem Griff wie auf deinem Jackett.«

Ein S und ein C, kunstvoll ineinander verschlungen. Ich konnte das Emblem nicht leiden, es sah aus, als würden sich zwei Würgeschlangen paaren. Tatsächlich stammte die Pitchgabel aus den Beständen des Hotels, denn außer einer Poollandschaft, einem Billardzimmer, einem Kraftraum, zwei Tennisplätzen, einem Court für Boule-Spieler sowie einigen Jet-Skis und Sportbooten verfügte das SieteCielos auch über einen Golfplatz, der sich gleich neben dem Strand befand.

Peralta schaltete ein Aufnahmegerät ein. »Die Mordwaffe scheint eine Pitchgabel zu sein, die beim Golf zum Anheben der Grasnarben verwendet wird«, sprach er seine Notiz ein, als würde er die Namen der zwölf besten Golfplätze der Welt aus dem Stegreif kennen. »Zwanzig Zentimeter lang, zwei Zacken aus Stahl oder Eisen. Das Emblem weist auf das Hotel Siete Cielos hin. Der Mann, der die Leiche gefunden hat, heißt Fabio Lozano.«

Er verwendete meinen richtigen Namen, den aber fast niemand benutzte.

»Lozano arbeitet für besagtes Hotel und gibt zu, vor einiger Zeit einen Disput mit dem Opfer gehabt zu haben …«

Peralta produzierte Provokationen am laufenden Band und verhielt sich dabei, als hätte er noch eine Rechnung mit mir offen, wobei es sich eigentlich umgekehrt verhielt.

Ich machte einen Schritt nach vorne und beugte mich über das Diktiergerät. »Also schön, Sie haben mich mit Ihren raffinierten Verhörmethoden kleingekriegt, Inspector. Weil Garrocho mir die Schuhe ruiniert hat, habe ich sechs Monate lang akribisch meine Rache geplant und heute vollendet.«

Er schaltete das Gerät aus und steckte es in die Lederjacke zurück. Ein niederes Gefühl tapste über sein Gesicht, vom Kinn aufwärts bis zur Stirn: sadistische Zerstörungswut, begleitet von einem bösen Plan. Er beschloss, mich zu hassen. Bis dahin hatte er mich lediglich gering geschätzt.

»Flaco, Flaco. Immer noch der Spaßvogel von früher, ja? Als was arbeitest du im Hotel? Animateur? Stepptanz?«

»Du kapierst es nicht, Peralta. Du hast es noch nie kapiert. Du bist der wahre Spaßvogel. Übrigens, meine Fingerabdrücke sind auf der Pitchgabel, die ich in der Dunkelheit versehentlich berührt habe. Ich hätte die Abdrücke mühelos entfernen können, bevor du eingetroffen bist, aber dann hätte ich die des Täters womöglich ebenfalls entfernt.«

»Was hast du so spät noch am Strand gemacht?«

»Ich wollte entspannen, einmal auf und ab gehen.«

»Wovon?«

»Ich arbeite eigentlich gar nicht im Hotel, sondern für die Besitzerin, Doña Esmeralda Reyes Beltrán de la Cuesta. Ich bin ihr persönlicher Assistent.«

Die Erwähnung des Namens meiner Chefin sowie meiner Position genügte, um seine Miene zu verblöden. Die Anlagen dazu brachte sein Gesicht ohnehin mit, es bedurfte nur einer kleinen Ermunterung meinerseits.

Peralta eröffnete mir die überraschende Neuigkeit, dass ich mich in Kürze für eine Aussage in der Präfektur bereithalten solle. Danach wünschte er mir keine gute Nacht und ließ mich stehen.

3

Doña Esmeralda war schlechter Laune, als sie am nächsten Morgen meine Notiz über den Vorfall in der Nähe des Hotels las. Natürlich sah man ihr das nicht an, denn sie war nicht die Frau, die sich etwas anmerken ließ. In einer Gefängniszelle im Kongo hätte sie dasselbe Gesicht gemacht wie in den Händen eines begnadeten türkischen Masseurs oder – wie an diesem Morgen – mit einer Tasse Kaffee in der Hand bei herrlichstem Wetter auf der Terrasse ihrer Villa. Der Swimmingpool zu Füßen ihres Liegestuhls war ein Opal in einer Weißgoldfassung, der so gut wie nie benutzt wurde, ein Schmuckstück, das man alle paar Wochen begutachtete und wieder beiseitelegte.

Sie wohnte auf dem Monte León, dem Löwenberg, den alle den Millionärsberg nannten, nur ein paar Kilometer vom Siete Cielos Hotel Gran Canaria entfernt. Der Blick war atemberaubend. Von dort oben bestand die Welt zum größten Teil aus blauem Himmel, der in der Ferne von ein paar unendlich langsamen Wolkenkarawanen durchzogen wurde. Das Meer darunter wirkte wie ein Gemälde, statisch und reglos, selbst bei Sturm. So hatten sich die alten Griechen den Blick der Götter vom Olymp auf die Welt vorgestellt.

An diesem Morgen hatte der Passatwind verschlafen. Schon um neun Uhr knallte die Frühlingssonne ungemindert herab, weshalb Doña Esmeralda sich unter einem riesigen Sonnenhut versteckte, unter dem ihre rötliche Ballonfrisur zu beiden Seiten hervorquoll wie Zuckerwatte mit Himbeergeschmack. Ihr Gesicht wirkte noch kleiner, als es ohnehin war. Sie war eine zierliche Frau von Mitte sechzig, mit rostbrauner, gegerbter Haut, wie ihre kanarischen Vorfahren. Tatsächlich wirkte sie fünf Jahre älter, als sie war, aber nur, solange sie nicht den Mund aufmachte. Tat sie es, kam noch einmal ein Jahrhundert obendrauf.

»Flaco, um Himmels willen, kommen Sie näher, Ihre Notizen sind wie die Kritzeleien eines Kindes. Ein Butler sollte eine geradezu kalligrafische Handschrift haben und nicht ein solches … Gewürm.«

Sie hätte eine stärkere Brille gebraucht. Sie hätte nicht darauf bestehen sollen, schriftliche Notizen statt mündlicher Berichte zu erhalten. Abgesehen davon war ich nicht ihr Butler. Nicht so richtig. Ursprünglich war ich als ihr Bodyguard eingestellt worden, was meinen vorherigen Jobs als Türsteher und Polizist näher verwandt war als das, was im Laufe der sechs Monate, die ich für sie arbeitete, daraus geworden war. Mal missbrauchte sie mich als Hoteldetektiv in einem ihrer sieben Siete Cielos Hotels auf den kanarischen Inseln, mal erledigte ich persönliche Dienste für sie, was von Botengängen über Chauffieren bis zum Servieren von Speisen und Getränken reichte. Scherzhaft – aber was war schon ein Scherz für Doña Esmeralda? – nannte sie mich ihren Butlerguard. Persönlicher Assistent gefiel mir besser. Allerdings verwendete niemand außer mir diesen Titel, nicht einmal meine Visitenkarte.

»Alles, was ich entziffern kann, ist ›Polizei‹ und dass Sie und Vicente in irgendetwas verwickelt sind. Warum haben Sie sich mit ihm getroffen? Was hat er diesmal angestellt? Ist er verhaftet worden? Nun reden Sie schon.«

»Ich dachte, Sie sollten es sofort erfahren, Doña. Daher die Notiz auf Ihrem Frühstückstisch. Man hat Vicente tot am Strand gefunden. Ich habe ihn tot am Strand gefunden. Er wurde allem Anschein nach ermordet. Es tut mir sehr leid, Doña. Ich weiß, Sie haben sich um den jungen Mann gekümmert.«

Ihre einzig sichtbare Reaktion bestand daraus, dass sie die Kaffeetasse auf den Tisch zurückstellte und das Gesicht der Weite von Himmel und Meer zuwandte, sodass ich den riesigen Sonnenhut statt von der Seite nun von hinten sah. Einige Minuten lang sagte sie nichts und keiner von uns bewegte sich.

Der verschlafene Passat setzte ein, die Jacaranda-Bäume zu beiden Seiten der Terrasse rauschten und bogen sich im Wind. Ein paar blaue Blüten fegten über den Sandstein und fielen in den Swimmingpool, wo sie wie einsame Geisterschiffe in einem Ozean umherirrten.

In den vergangenen sechs Monaten hatte ich nicht verstanden, in welchem Verhältnis Doña Esmeralda zu dem vierzig Jahre jüngeren Vicente Garrocho stand. Nicht dass ich mich groß darum gekümmert hätte. Mein Arbeitstag begann oft so früh und endete so spät, dass ich Besseres zu tun hatte. Außerdem hatte ich bloß das eine Mal, ziemlich am Anfang meiner Tätigkeit für Doña Esmeralda, direkt mit Garrocho zu tun gehabt. Danach war mir nur noch sein Name gelegentlich untergekommen, etwa wenn Doña Esmeralda telefonierte und ich mich zufällig im Raum befand. Ich wusste lediglich, dass Garrocho im SieteCielos gewohnt und wohl auch gearbeitet hatte, allerdings nicht als was. Und dass er sich anscheinend nicht besonders gut dabei angestellt hatte.

»Bringen Sie mir einen Champagner in den Wintergarten, Flaco.«

Dass sie unmittelbar nach einer Todesnachricht Champagner bestellte, hätte man falsch deuten können. Schaumwein trank sie nur für den Blutdruck, der bei ihr echsengleich niedrig war. Darum saß sie wohl auch morgens eine Stunde lang in der Sonne. Sechs Monate des Jahres hätte sie nirgendwo anders als auf den Kanaren existieren können, wollte sie Europa nicht verlassen.

»In einer Stunde«, fügte sie hinzu, als ich fast schon gegangen war. »Dann wenden wir uns den Fakten zu.«

4

Welchen Fakten?, fragte ich mich, als ich in der Küche der Villa die Flasche entkorkte und das erste Glas mir gönnte. Ich wusste kaum mehr als das, was ich in die Notiz an Doña Esmeralda gepackt hatte, es sei denn, sie wollte detailliert wissen, wie Garrocho gestorben war. Eventuell interessierte sie sich auch für meine einzige Begegnung mit ihm, als er noch lebte. Ich hatte ihr nie davon erzählt, da sie nie danach gefragt hatte. Sie hatte ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt, was sie wissen wollte, was sie wissen musste und was sie weder zu wollen noch zu wissen hatte. Das Dumme war, dass sie dieses System als Einzige verstand.

Sie hatte damals einen Anruf erhalten, kurz vorm Schlafengehen, und mich ins Yumbo-Center nach Playa del Inglés geschickt, wo ich mich um Vicente kümmern sollte, der sich in einer Bar betrank. Ich hatte zwei Wochen zuvor bei ihr angefangen und stellte daher keine Fragen, als sie mir einschärfte, dass ich Garrocho auf die liebenswürdigste Art, die mir möglich war, in irgendein freies Zimmer im Siete Cielos geleiten sollte. Ich wies sie darauf hin, dass in solchen Fällen die liebenswürdigste Art aus einem Kinnhaken bestand, einfach weil sie schnelle Wirksamkeit entfaltete und bei Betrunkenen ziemlich schmerzfrei vonstattenging. Meiner Ansicht nach war diese Methode für alle Beteiligten von Vorteil. Sie war anderer Meinung.

Als ich in der Bar eintraf, fand ich einen Bengel von Mitte zwanzig vor, hellbraun wie Milchkaffee und dünn wie die Zigarre in seinem Mundwinkel, ein gefärbter Blondi mit den traurigsten schwarzen Augen, die ich je gesehen hatte.

Es gibt zwei Arten von Säufern: solche, die aus Verzweiflung trinken, und solche, die zur Zerstreuung trinken – was eigentlich nur eine fröhliche Spielart der Verzweiflung ist. Garrocho gehörte eindeutig zur ersten Kategorie, aber er lachte so viel, dass ein unerfahrener Beobachter ihn vielleicht zur zweiten gezählt hätte. Durch den aufsteigenden Zigarrendunst hindurch kicherte er jeden an, ob Frau oder Mann, der nicht bei drei auf irgendeinem Baum war.

Ich fragte mich, warum der Barmann nicht eingeschritten war, denn erstens war das Rauchen in der Bar verboten, und zweitens standen sieben verschiedene halb volle Gläser dort, wo Garrocho am Tresen lehnte. Ein Gin Tonic, ein Mojito, eine Margarita … Es sah aus, als hätte eine Verkostung stattgefunden.

Zwei Männer der policíalocal, der örtlichen Polizei, standen unmittelbar vor der Bar, waren aber gegen den Raucher nicht eingeschritten, und erst als ich mich ihm näherte, ergriff der Barmann Garrochos Zigarre und warf sie in die Spüle. Sofort zog der Knabe eine neue aus der Brusttasche seines makellos weißen Hemdes, mit einem Ausdruck, als hätte er die Bank of England überlistet, sah mich an und kicherte.

»Hast du Feuer?« Seine Stimme hörte sich an wie eine Funkstörung.

Natürlich hatte ich Feuer, es gehörte zu meinem Job, immer alles zur Hand zu haben, und ich streckte ihm das Feuerzeug vor die Nase. »Draußen.«

Ich hielt mein Versprechen, es gab keinen Grund, es nicht zu tun. Während ich ihm Feuer gab, erzählte ich ihm, wer mich schickte und warum. Garrocho reagierte zahm wie Bambi.

»Aber ich brauch noch was z’ trinken.«

»Schon mal was von einer Minibar gehört?«

Garrocho strahlte. »Bist’n Kumpel.«

Ich setzte ihn also in die Limousine und wartete darauf, dass er die Ledersitze mit der Cocktailsammlung verunstaltete, die in ihm schwamm. Es war nicht mein Auto, darum sah ich es gelassen. Zum Glück blieb alles trocken. Aber die Fahne, die von Garrocho ausging … O Mann, dagegen war eine Trinkhalle ein Luftkurort.

»Hast du noch mal Feuer?«

Die zweite Zigarre verfärbte sein helles Gesicht ins Gelbliche, und ich meinte, dass auch ein wenig Grün dabei war. Im Siete Cielos angekommen, schleppte ich ihn in ein freies Zimmer, schloss für ihn auf und nahm ihm den dicken Glimmstängel ab. Da passierte es. Mein linker Schuh samt Socke war binnen einer Sekunde hinüber.

Ich dachte: Mistkerl. Dann: armer Kerl. Dann legte ich ihn auf das Bett, stellte ein großes Glas Wasser daneben, und das war’s. Das war die ganze Geschichte von Fabio »Flaco« Lozano und Vicente Garrocho.

5

Ich erzählte die Geschichte im Stehen, mit dem Tablett in der Hand, auf dem ich Doña Esmeralda den Champagner im Wintergarten servierte. Dort war es kühler, schattiger. Ganze Kaskaden karminroter Bougainvillea flossen außen an den Glaswänden hinab. Der rauschende Passat blies draußen, drinnen war es still, mit Ausnahme der Wanduhr, die ich als Erstes zum Schweigen gebracht hätte, wäre es mein Haus gewesen.

Doña Esmeralda saß an ihrem Massivholzschreibtisch, umgeben von Hibiskus- und Oleanderbüschen, eine rothaarige Königin im grauen Escada-Kleid, die beinahe hinter der wuchtigen Tischplatte verschwand. Die Wintergartenluft duftete weniger nach Blumen als nach ihrem Parfüm, das jeden Mann in meinem Alter in Atemnot gebracht hätte, das aber Männer über siebzig aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht vorstellen wollte, an ihr schätzten. Hinter ihr hingen Porträts der spanischen Königsfamilie und ihrer eigenen, so als wären sie verwandt, was nicht der Fall war. Allenfalls den Niedergang hatten sie gemeinsam.

Die Reyes Beltrán de la Cuesta waren 1540 auf die Kanarischen Inseln gekommen, hatten im Laufe der Jahrhunderte mehrere Provinzgouverneure und Inquisitoren gestellt, waren mit der Armada gegen England untergegangen, hatten geholfen, Lord Nelsons Invasion der Kanaren zu vereiteln, waren dann bei Trafalgar abermals untergegangen und hatten während des Aufstands der südamerikanischen Kolonien den Hosenboden versohlt bekommen. Sie endeten an Galgen, in Kerkern, auf dem Meeresgrund und an ähnlich geschmackvollen Ruhestätten. Eigentlich waren sie vierhundert Jahre lang so oft verdroschen worden, dass nicht mehr viel von ihnen übrig war.

Doch vielleicht gerade deshalb – wenn Doña Esmeralda den Regionalpräsidenten anrief, verließ er sogar eine Kabinettssitzung, um mit ihr zu sprechen. Die Leute nannten sie auch die baronesa. Daher war es nur logisch anzunehmen, dass die Lokalpolizei artig wartete, bis die Baronin einen ihrer Schützlinge vor dem polizeilichen Zugriff in Sicherheit brachte. So gesehen, bedeutete Garrochos gewaltsamer Tod mindestens das für sie: eine schwere Niederlage. Vielleicht auch mehr. Das wusste man bei ihr nie. Als ihr Sohn vor drei Monaten seine Krebsdiagnose erhalten hatte, änderte sich ihr Verhalten kein bisschen, und sie nahm weiter alle Termine wahr. Am nächsten Tag erzählte mir eines der Hausmädchen, dass ihr Kopfkissen feucht wie nie gewesen war.

»Setzen Sie sich zu mir, Flaco.«

Sich zu Doña Esmeralda zu setzen, das bedeutete, auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz zu nehmen, mit tausend vom Aussterben bedrohten Dingen zwischen einem selbst und ihr: Briefhalter, Karteikartenkisten, ein Telefon, das aussah, als hätte Alexander Graham Bell keine Mühe, damit zurechtzukommen, eine Tischuhr mit einem Jadesockel, Siegelwachs, ein Tintenfass, ein Federhalter mit Jadegriffel und eine Reiterstatue aus reiner Jade, die einen ihrer Vorfahren zeigte. Übrigens, sie mochte Jade. Silber, sagte sie immer, glänze kalt, Gold sei ordinär, Kupfer billig.

»Ach, Flaco, warum mussten ausgerechnet Sie ihn finden?« Sie hatte so eine Art zu seufzen, als müsste sie jemanden im nächsten Moment schweren Herzens auf die Straße setzen.

»Ich hätte auch lieber Captain Morgans Schatz gefunden anstatt einer Leiche. So etwas sucht man sich ja nicht aus. Im Grunde sind Sie schuld, Doña.«

»Wieso ich?«

»Sie wollten, dass ich denjenigen dingfest mache, der in der letzten Woche im Siete Cielos zwei Portemonnaies, ein Armband und einen Ehering geklaut hat. Nebenbei gesagt, bin ich dafür nicht eingestellt worden.«

Sie verzog keine Miene, so als stünde ihr ganzes Gesicht unter dem Einfluss von Botox. »Weiter.«

»Also, ich habe zwei Abende im Restaurant, einen halben Tag Zeitung lesend im Foyer, mehrere Stunden auf dem Golfplatz und einen ganzen Tag am Pool verbracht …«

»Sie Ärmster.«

»… und den Dieb gefunden, der übrigens eine Diebin ist. Eine belgische Reiseleiterin namens Imke. Danach dachte ich, ich hätte mir einen Spaziergang am Strand verdient.«

Erneut seufzte sie. Ihr missbilligender Blick fiel auf meinen linken Fuß, der lässig auf meinem rechten Knie kreiste. Das alte Spiel: Sie versuchte, mich zum Butler zu machen, ich versuchte, meine Leibwächterseele zu retten.

»Vor fünfundzwanzig Jahren«, begann sie und ich dachte: O Gott, das geht nicht gut aus, »habe ich das Erbe meines Mannes dazu benutzt, das erste Siete Cielos Hotel zu eröffnen, das da unten. Damals war ich noch, wie man so sagt, eine Frau in den besten Jahren. Ich hätte leicht wieder heiraten oder mich ins süße Leben auf der Insel stürzen können: Golfspielen, Poolbaden, gepflegte Drinks … Stattdessen entschied ich mich dafür, eine Vollblut-Geschäftsfrau zu sein, und ich habe das Hotel zur ersten Adresse auf Gran Canaria gemacht. Nach und nach kamen die Häuser auf Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma und La Gomera hinzu. Viereinhalb Sterne, jedes von ihnen, und seit Jahren bemühe ich mich nach Kräften um die zweite Hälfte des fünften Sterns, so wie andere an einer Beförderung arbeiten oder Sie vielleicht an … nun denn, wofür auch immer Sie sich einsetzen. Müsste ich für den fünften Stern eine Niere hergeben, würde ich nicht zögern.«

»Aber hoffentlich nur, wenn Sie drei davon hätten.«

Sie erhob sich, als verkünde sie ein Urteil. »Ihre Scherze sind deplatziert in einer solchen Stunde.«

»Es war eine Anspielung, Doña, kein Scherz. Und was die Pietät angeht … Wie ich sehe, ist Ihr Notizblock neben dem Telefon vollgeschrieben, vor einer Stunde war er das noch nicht. Sie haben Ihre Trauer offenbar mit einem Anruf bei der Polizei verarbeitet. Den Rosenkranz haben sie nebenher gebetet?«

»Sie reden sich wohl gerne um Kopf und Kragen? Dann will ich Ihnen mal vorlesen, was ich erfahren habe. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Pitchgabel.«

»Das habe ich Peralta, dem ermittelnden …«

»Vicente hatte noch seine Brieftasche bei sich, es war also kein Raubmord. Die gute Nachricht lautet, dass die Liste der Verdächtigen gerade erst eröffnet wurde. Deswegen stehen Sie als Einziger darauf.«

Ich hatte schon bessere gute Nachrichten erhalten. Außerdem ahnte ich, dass sie im Verlauf des Gesprächs schlechter und schlechter werden würden.

»Schlimm genug, dass der Mord am Strand vor dem Hotel passiert ist, das Mordwerkzeug aus unseren Beständen stammt und das Mordopfer bei uns beschäftigt war«, zählte sie auf. »Ein Täter aus unseren Reihen wäre eine Katastrophe.«

»Ich war es nicht.«

»Sie müssen zugeben, dass dieser Satz in allen Gefängnissen der Welt widerhallt. Ich habe einen guten Ruf zu verlieren.«

Ihre Illoyalität beantwortete ich mit Respektlosigkeit. Ich bin nämlich auch nur ein Mensch. »Und Sie müssen zugeben, dass dieser Satz von jedem Misthaufen der Welt gekräht wird.«

Ihr Oberkörper zuckte zurück, als hätte ein mittelschwerer Haken sie erwischt. Sie drehte mir den Rücken zu, schenkte sich Champagner nach und verlor, kaum sprudelte er im Glas, die Lust daran. Dann wandte sie sich mir wieder zu, ordnete ein paar Dinge auf dem überaus ordentlichen Schreibtisch und ließ es mittendrin sein. Sie setzte sich und schien selbst daran keinen Gefallen zu finden. Ihr Blick konnte sich nicht recht entscheiden, ob er auf dem Stift haften bleiben sollte, mit dem sie den Hinrichtungsbefehl unterschreiben würde, oder auf dem Rosenkranz daneben, der sie daran erinnerte, dass sie streng katholisch erzogen worden war. Gläubige Katholikinnen über sechzig glauben ja gerne mal, dass sie Engel der Barmherzigkeit seien. Monarchinnen hingegen sind ihren Untertanen nur so lange zugeneigt, wie sie keinen Ärger machen.

Hin- und hergerissen, ob sie nun Monarchin oder mitfühlend war, entschied sie sich, eine Prise hiervon und davon zu nehmen, so als probiere sie eine neue Rezeptur aus.

»Bis die Sache geklärt ist, sind Sie suspendiert, Flaco. Bei vollem … halbem Gehalt.«

Ein volles halbes Gehalt, das war exakt so viel wie ein halbes. Aber es hörte sich an wie der Preisknaller der Saison.

»Sind Sie einverstanden?«

Fragte der Henker, der mir die Wahl ließ, in die Löwengrube zu springen oder mich lebendig einmauern zu lassen. Bei der zweiten Variante hatte man noch ein Weilchen – und, wenn man sich geschickt anstellte, einen Fuß im Mauerwerk. Löwen hingegen waren ungeduldige Restaurantgäste.

»Ich bin beinahe überrascht, dass Sie mich nicht hochkant aus dem Fenster werfen … im übertragenen Sinn, selbstverständlich.«

»Glauben Sie mir, ich auch.«

»Aber warum nur ein halbes Gehalt? Verzeihung, ein volles halbes.«

»Weil Sie sich dem ermittelnden Beamten gegenüber feindselig gezeigt haben, wie man mir berichtet hat.«

Ich ballte die Hände zu Fäusten. »Peralta sieht zwar aus wie jemand, der eine Menge einstecken kann, aber er ist ein mimosenhafter, missgünstiger …«

»… Polizeibeamter. Und Sie sind keiner mehr. Vielmehr tragen Sie die Uniform meiner Hotels und damit meines Konzerns und der arbeitet mit der Polizei eng und vertrauensvoll zusammen. Darf ich nun Ihr Einverständnis zur Kenntnis nehmen?«

Ich beobachtete meine beiden Daumen, die sich wie zwei Sumo-Ringer gegeneinanderpressten, bis es knackte. »Ich möchte etwas sagen.«

Sie warf sich leicht verzweifelt in den Stuhl zurück. »Was denn noch?«

»Ein halbes Jahr lang habe ich mit meiner Arbeit bei Ihnen gehadert, Doña Esmeralda. Sie sind besser im Tadeln als im Loben und legen Arbeitszeitbestimmungen wie Stellenbeschreibungen sehr großzügig aus. Aber heute … Wie das so ist: Was man an einem zerdrückten Törtchen hat, merkt man erst, wenn ein anderer es einem vom Buffet wegschnappt.«

Sie zog die Augenbrauen hoch, was selten vorkam, so als befürchte sie, sie könnten abfallen.

»Verglichen mit den Jobs, die ich nach meinem Weggang von der Nationalpolizei drei Jahre lang annehmen musste … Türsteher im Paraiso, Türsteher im Beatles, Türsteher im Marrakesh … ging es mir nicht schlecht, sowohl was das Geld als auch den Umgangston angeht.«

»Nett von Ihnen, dass Sie meinen Haushalt diesen Etablissements vorziehen.«

»Sie haben mich zu einer Zeit eingestellt, als ich dachte, ich muss für den Rest meiner Tage große Angeber in kleine Backformen pressen.«

Sie nickte, als gehöre dieses Ereignis zu den wenigen Dummheiten ihres Lebens. »Halten Sie bloß nie eine Festrede auf einer Hochzeit, Flaco, das Brautpaar könnte sich noch am selben Tag scheiden lassen.«

»Ich bin mit der Suspendierung einverstanden. Unter zwei Bedingungen.«

»Unter zwei Bedingungen? Das ist nicht Ihr Ernst.«

»Recht kleine. Erstens, ich kann nicht herumsitzen und darauf hoffen, dass meine früheren Kollegen ihre Arbeit anständig machen und mich entlasten. Ich werde also in eigener Sache ermitteln, ganz egal, ob Sie mich suspendieren oder feuern.«

»Solange Sie dabei keine Gesetze verletzen.«

»Einverstanden. Zweitens, Sie erzählen mir alles über Vicente Garrocho, was Sie wissen.«

Dass es in puncto Garrocho etwas zu erzählen gab, war mir schon lange klar. Sonst hätte sie mich damals nicht zu nachtschlafender Zeit losgeschickt. Dass es so viel war, dass Doña Esmeralda eine ganze Minute benötigte, um das, was sie zu enthüllen bereit war, von dem zu trennen, was nicht enthüllt werden durfte, überraschte mich dann doch.

»Sie wollen alles über ihn wissen und nennen das eine kleine Bedingung?«

»Vicente ist tot, Doña. Tut mir leid, wenn ich das so brutal sagen muss, aber was kann es ihm noch anhaben?«

Sie blickte aus dem Wintergarten auf die Terrasse und weiter auf das Meer. »Ja, er ist tot.« Nach einer Weile schob sie das Champagnerglas von sich und faltete die Hände auf dem Schreibtisch, gleich neben dem Rosenkranz.

»Vicente ist … er war der uneheliche Sohn einer Freundin, deren Name nichts zur Sache tut. Sie brachte ihn wenige Monate vor ihrer zweiten Eheschließung im mexikanischen Schwangerschaftsexil zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt war sie seit drei Jahren Witwe, ihren neuen Ehemann hatte sie erst nach der Geburt des Jungen kennengelernt.«

Doña Esmeralda machte eine bedeutungsschwere Pause, als wolle sie mir die Gelegenheit geben, in aller Stille meine Schlussfolgerungen zu ziehen. Hätte ich noch bei vollem vollem Gehalt für sie gearbeitet, wäre ich dieser dezenten Aufforderung nachgekommen. Bei vollem halbem Gehalt hingegen sah ich das nicht ein.

»Was beinahe zwangsläufig bedeutet, dass der leibliche Vater entweder verheiratet oder unstandesgemäß war, eventuell sogar beides.«

»Flaco«, sagte sie nur, in einem Tonfall, mit dem man einen Hund, der gerade auf den Perserteppich uriniert hat, vor die Tür schickt.

Ein uneheliches Kind. Was in den meisten Regionen Europas um die Jahrtausendwende allenfalls ein kleines Problem gewesen wäre, wenn überhaupt eines, war in der konservativen, katholischen nobleza, den besseren Kreisen Iberias, ein Skandal, vergleichbar mit den Zuständen im bigotten viktorianischen England. Es gab Dinge, die totgeschwiegen wurden, wozu alles gehörte, was der Klerus verdammte. Und der spanische Klerus war ungefähr so aufgeschlossen wie Fort Knox.

»Vicente bekam einen anderen Nachnamen«, fuhr sie fort, als wäre das vergleichbar mit einer Namensgebung beim Tierarzt. »Er wurde größtenteils in Internaten in Frankreich, Mexiko und der Schweiz großgezogen, von seiner Mutter geliebt und mit materiellen Dingen gut versorgt.«

»Und dabei schön von der Familie ferngehalten«, stellte ich fest.

Sie machte eine Geste, die zu einer selbstverständlichen Schlussfolgerung passte. »Als er in das Alter kam, um auf eigenen Füßen zu stehen, strauchelte er des Öfteren. Von der Universität ging er bald ab, die meisten erfolgversprechenden Fächer interessierten ihn nicht und in den anderen scheiterte er schon in den Vorprüfungen. Daraufhin wandte sich seine Mutter an mich. Sie wollte ihren Mann nicht mit ihrer Vergangenheit belästigen.«

Chapeau, eine eloquente Umschreibung dafür, Jugendsünden totzuschweigen und sich vor der Verantwortung zu drücken.

»Ich gab ihm eine Stelle an der Hotelrezeption, als Stellvertreter des Empfangschefs. Das war zwar ein wenig leichtsinnig, aber gerade noch zu rechtfertigen. Vicente sprach drei Fremdsprachen fließend und seine Manieren lagen weit über dem Durchschnitt seiner Altersgenossen. Vor allem Letzteres ist unbezahlbar, sind doch Manieren für die junge Generation so ähnlich wie Schreibmaschinen. Etwas, mit dem sich ihre Eltern noch herumschlagen mussten, sie selbst aber nicht mehr.«

Sie trank Champagner, weit mehr als sonst, und das war auch schon kein Fingerhut voll gewesen.

»Anfangs bewohnte er ein Apartment in Arguineguín, direkt über einem Restaurant, und er kam häufig schon angetrunken zur Arbeit. Daher stellte ich ihm ein Zimmer im SieteCielos zur Verfügung und bat einen meiner Führungsmitarbeiter, ein Auge auf ihn zu haben. Ich war skeptisch, dass es noch lange gut mit ihm gehen würde, durfte aber im letzten Vierteljahr eine Besserung zur Kenntnis nehmen.«

Sie zog ein Laptop aus der Schublade. Inmitten der Gegenstände aus dem vorletzten Jahrhundert wirkte es wie ein buntes Partygetränk zwischen Reliquien. Ihre dünnen Finger huschten geübt über die Tastatur, öffneten Programme, Unterprogramme …

»Da ist es. Vicente hatte ein Budget, wissen Sie? Eintausend Euro im Monat, die er nach eigenem Ermessen für Hotelgäste ausgeben durfte. Freigetränke, Sport-Schnupperkurse, Einladungen auf das Fiesta-Boot und solche Dinge.«

»So ein Budget hätte ich auch gern«, sagte ich.

»Das hätten viele gern, aber man muss es sich verdienen.«

Zugegeben, ich hatte keinen Überblick über Vicentes Leistungen, aber aus meiner bescheidenen Sicht hatte er lediglich die Cocktailkarte rauf und runter gesoffen und dann jemandem auf die Schuhe gespuckt, der ganz nebenbei ich selbst war.

Ihr gekrümmter Finger kreiste über den Bildschirm. »Wie ich sehe, hat Vicente nie viel Gebrauch von dem Budget gemacht, im Schnitt weniger als zehn Prozent. Aber in den letzten sieben Tagen hat er es fast vollständig ausgegeben.«

»Für wen?«

»Enrique Modesto.«

Ich sagte: »Der Enrique Modesto? Dieser Investmentberater, der einen Sachbuchbestseller nach dem anderen schreibt? Sein Ratgeber Millionär in tausend Tagen geht gerade durch die Decke. Darf ich mal?«

Ich zog an dem Laptop, sanft genug, um nicht rüde, und kräftig genug, um nicht zögerlich zu wirken. Sie ließ es zu. Wenn Sie verärgert war, zeigte sie es nicht. Aber Verständnis las ich auch nicht in ihrem Blick.

»Haben Sie das gesehen?«, fragte ich. »Er hat den Kaninchenkurs im Golfressort gebucht, auf seinen Namen.«

Rabbits, also Kaninchen, nannte man die Neulinge im Golfen. Eine possierliche Bezeichnung.

Ich wunderte mich. »Seltsam, oder? Vicente war auf drei teuren Internaten, und wenn nicht auf allen, dann wenigstens auf einer von diesen Bildungsanstalten steht Golf mit Sicherheit auf dem Stundenplan des Sportunterrichts.«

»Das können Sie gar nicht wissen. Ich war auch auf einer guten Schule, einer sehr guten sogar, und dort war der einzige Sport, den wir betrieben, Gymnastik.«

»Ich will nicht respektlos erscheinen, Doña, ganz und gar nicht. Aber als Sie zur Schule gingen, haben die Klassen noch jeden Morgen ein Loblied auf den großen Franco gesungen. Inzwischen gehört Golfen in der Geschäftswelt längst zum guten Ton. Auf dem Platz werden jeden Tag mehr Deals abgeschlossen als Bälle geschlagen. Deswegen hat mich mein Vater gegen meinen Willen auf eine Elite-Schule geschickt, das Colegio Sotogrande in Cádiz, wo ich schon mit zwölf meine ersten Abschläge gemacht habe.«

»Und was hat dieser faszinierende Exkurs in Ihre neureiche Erziehung mit Vicentes Tod zu tun?«

»Wozu hat er an einem Anfängerkurs teilgenommen, wenn er bereits fortgeschritten war? Mal sehen, wer noch alles auf der Teilnehmerliste steht.«

Kaum hatte ich die Namensliste aufgerufen, nahm sie das Laptop wieder an sich. »Für einen Tag haben Sie genug in meinen Dateien geschnüffelt. Ich habe Ihnen gesagt, was es über Vicente zu wissen gibt.«

»Den obersten Namen habe ich bereits gelesen: Enrique Modesto.«

Sie ruckelte ihre Brille auf der Nase zurecht und rief weitere Dateien auf. Nach einer Weile schüttelte sie den Kopf. »Zumindest wissen wir, dass Señor Modesto nicht der Mörder ist«, meinte sie. »Ich sehe mir gerade seine gestrige Abrechnung an. Er hat um 22:19 Uhr die Rechnung im Restaurant abgezeichnet und um 1:44 Uhr die Rechnung in der Bar. 892 Euro für eine Flasche Champagner, zwei Flaschen Wein, drei Whisky und zwei Magenputzer der Hausmarke. Kein normaler Mensch kann da zwischendrin noch einen Mord begehen.«

6

7

Sechzehn Schläge mit dem Handballen genügten, um das Faltdach meines Mini-Cooper-Cabrios zu öffnen: Baujahr 2004, 230 000 Kilometer unter dem Fahrersitz, die Karosse grün wie ein Laubfrosch. Auf der Fahrt von fünfzehn Kilometern ließ ich mir bei offenem Verdeck das Hirn durchpusten. Ich parkte auf den Plätzen für die Angestellten, da man mir eingeschärft hatte, das Hotel immer nur durch den Personaleingang zu betreten. Daher steuerte ich, nachdem ich den Wagen abgeschlossen hatte, direkt auf das Hauptportal für die Gäste zu. Es bestand aus einem gewaltigen, etwa zehn Meter hohen und breiten Rundbogen aus elfenbeinfarbenem, schimmerndem Stein, der mit blauen Ornamenten abgesetzt war. Darüber, in der Mitte, das goldene Würgeschlangensymbol: SC.

Der Marmorboden im Foyer glänzte wie weißer Speck. Ich hatte schon größere und höhere Säle gesehen, etwa das Hauptschiff des Petersdoms. Wie in den übrigen Gebäuden und Gärten, herrschte ein maurischer Stil vor – geschwungene Formen, Mosaike, schmiedeeiserne Kronleuchter, ein Kachelbrunnen hier, ein Kamel dort, ausgestopft mit einer Jahresproduktion an Zeitungen. Dezent angebrachte Lautsprecher verteilten Vogelgezwitscher. Doña Esmeralda liebte Vögel und hatte dieses Arrangement für alle ihre Hotels verfügt. Elektronische Vögel machen nun mal weniger Dreck. Zur Linken die Rezeption, hell und krumm wie der Stoßzahn eines Mammuts, nur zehnmal größer. Zur Rechten ein Palmenhain mit gelben Lesesesseln und niedrigen Teetischen, auf denen alles stand, nur kein Tee. Der Kilometer dazwischen war mit nichts angefüllt als Luft, abgesehen von ein paar Hotelgästen, die sie atmeten.

Die meisten Menschen verlangsamten ihren Schritt, wenn sie in das Ambiente des Hotels eintauchten, sie sprachen gedämpfter und ihr Herz schlug zweimal pro Minute weniger. Den anderen war nicht mehr zu helfen. Wen dieses Arrangement zu keiner Verhaltensänderung veranlasste, der war ein hoffnungsloses Opfer der beschleunigten Welt. So wie jene Halbwüchsigen, die zwar alles filmten und fotografierten, aber nichts länger als eine halbe Sekunde betrachteten.

Zunächst lief ich einmal quer durch die Anlage, um mir den Zugang zum Strand und den benachbarten Golfplatz anzusehen. Den gleichen Weg war ich in der Nacht zuvor gegangen, nachdem ich die Reiseleiterin auf frischer Tat ertappt und sie den Behörden übergeben hatte: von der Lounge über die große Terrasse an der Poollandschaft vorbei durch den Palmengarten. An einer Abzweigung führte ein Weg zum Strand, welcher heute begreiflicherweise gesperrt war, der andere zum 18-Loch-Golfplatz. Der Verschlag, in dem die Hilfsmittel wie Trolleys, Entfernungsmesser, Handbücher, Schirmmützen und Pitchgabeln lagerten, war unverschlossen. Man musste nur den Deckel einer Truhe anheben und hineingreifen.

Dem Tipp eines Hotelangestellten folgend, fand ich Señor Modesto auf einem sattgrünen, von Palmen bestandenen Rasen neben einem abseits gelegenen Gartenpool. Himmlische Ruhe. Kinder unter sechzehn waren dort nicht erwünscht, ein Ansinnen, dem man sanft Nachdruck verlieh, indem der Handyempfang in diesem Areal grottenschlecht war. Ein paar Mauern waren lediglich aus dem Grund errichtet worden, dass Wogen von verschiedenfarbigen Bougainvilleen über ihnen zusammenbrachen.

Modesto ruhte auf einer Sonnenliege, mit einem Mojito in der Hand, der über einen Strohhalm mit seinem Rachen verbunden war, durch den die Flüssigkeit in kleinen Schüben rann, als bekäme er eine Infusion. Er sah nicht aus wie auf den Fotos in seinen Bestsellern. Darauf war er ein grau melierter Sechziger mit vollem Haar, Toupet natürlich, und dritten Zähnen wie Diamanten erster Güte, außerdem stilvoll, reflektiert, hellsichtig, alles überblickend und zugleich durchschauend, sozusagen kurz vorm Auffinden des Steins der Weisen. Nun gut, in der Badehose sieht kein Mensch über sechzig aus wie auf dem Bewerbungsbild, vor allem wenn sie eine Nummer zu klein ist. Der Modesto auf der Sonnenliege, obwohl dieselbe Person, war nicht der ausgebuffte, weltgewandte Artist, der mit Dow Jones, Dax, FTSE 100 und IBEX 35 jonglierte. Er sah vielmehr ein bisschen aus wie Señor Galvez, mein verwitweter, verdrießlicher Hauswart, der den Tag gewöhnlich in Gesellschaft einer Flasche Tempranillo vor dem Fernseher verbrachte, nebenher die Beschwerden der Touristen auf dicken Blöcken notierte und dessen Wochenhöhepunkt es war, die Abholung des Mülls penibel zu überwachen.

»Buenos días, Señor Modesto.«

Ich zog mir eine Sonnenliege heran und setzte mich auf die Kante, während der Angesprochene seine Sonnenbrille in die verschwitzten Zweithaare schob und die Racheninfusion widerstrebend einstellte.

»Mein Name ist Fabio Lozano, ich untersuche den Tod von Vicente Garrocho.«

»Sie auch? Ich habe erst vor einer Stunde mit der Polizei gesprochen. Die haben mich angewiesen hierzubleiben. Zur Verfügung zu stehen, wie die das nennen.«

»Ja, das war die Nationalpolizei«, betonte ich auf eine Weise, die ihn annehmen ließ, ich sei von einer anderen Behörde, ohne dass ich dies behauptete. Ich zückte den Ausweis meines Segelclubs und hielt ihn Modesto gerade so lange hin, dass er es noch nicht einmal erkannt hätte, wenn da in Blockbuchstaben gestanden hätte: ICHWURDEENTFÜHRT, BITTEHOLENSIEHILFE.

»Meinetwegen, dann erzähle ich es eben noch mal.« Um sich über die Störung hinwegzutrösten, verleibte er sich zwei Strohhalme voll Mojito ein.

»Dieser Garrocho hatte einen Narren an mir gefressen. Sobald ich im Hotel war, verfolgte er mich auf Schritt und Tritt. Ich sei sein Idol, hat er gesagt, und ich, na ja, fühlte mich geschmeichelt. Die Hälfte der Zeit. Die andere Hälfte war ich genervt. Das war es auch schon. Wenn ich jeden umbringen würde, der mich nervt, wären Sie das nächste Opfer.«

Ich grinste. »Um dem vorzubeugen … Darf ich Ihnen einen weiteren Mojito bestellen? Von Ihrem sind nur noch Minzblätter übrig, die trinken sich so schlecht.«

»Tja, warum nicht? Dann habe ich wenigstens etwas von dem Gequatsche. Sehen Sie, ich wiederhole mich nicht gerne, schon gar nicht am selben Tag. Kein Wunder, dass der Staat pleite ist, so ineffizient, wie ihr arbeitet. Wenn ich nur vier Jahre was zu sagen hätte …«

Würdest du in einem Jahr unter der Guillotine liegen, dachte ich, lächelte freundlich und orderte den Mojito bei einem vorbeilaufenden Kellner.

»Vicente Garrocho hat Ihnen auch Drinks ausgegeben, richtig?«

»Ein paar, vor einer Woche ungefähr. Es war eine vordergründig nette Geste, und zwar noch in der Phase, als er mich nicht genervt hat. Jedenfalls nicht mehr, als Leute seines Alters das gemeinhin tun.«

»Was war an den darauffolgenden Tagen?«

»Er drängelte mir seine Großzügigkeit geradezu auf, um mir im Gegenzug irgendwelche genialen Finanztipps zu entlocken. Tricks gegen Drinks, sozusagen. Natürlich bezahlte er die Getränke nicht selbst, sondern rechnete sie als Spesen ab, das kennt man doch. Schließlich bot ich ihm an, mich einfach als Referenz anzugeben und den Betrag, der für die VIPs vorgesehen ist, in die eigene Tasche zu stecken. Damit verdiente er vermutlich mehr Geld, als wenn er sein Sparschwein schlachtete, um in Aktien zu investieren.«

»Der Vorschlag kam von Ihnen?«

»Ich wollte meine Ruhe haben, und Leute wie dieser Garrocho, die nach mickrigen Beträgen gieren wie räudige Hunde nach einem Knochen … bäh. Er hat sich bedankt, also habe ich Recht behalten. Ein Kleingeist mit einer Fantasie, die auf einen Dessertlöffel passt. Wenn Sie mich fragen, hat man ihn umgebracht, als er irgendein kümmerliches, krummes Geschäft am Strand abwickelte, das mir übrigens so egal ist wie er selbst.«

Wenn dieser Miesepeter den Mund aufmachte, sehnte ich mich geradezu nach meinem Hauswart.

Plötzlich verfiel Modesto in nachdenkliche Schweigsamkeit, was vor allem daran zu erkennen war, dass er den frischen Mojito auf seinem Bauchnabel abstellte, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Eine gemeine Freude stahl sich auf seine Lippen, die sich dort recht wohl fühlte, von mir aber vorzeitig vertrieben wurde.

»Ist Ihnen noch etwas eingefallen, Señor Modesto?«

»Wie? Nein. Warum fragen Sie?«

»Vermutlich, weil es so aussah, als wäre Ihnen noch etwas eingefallen.«

»Wenn ich eines nicht leiden kann, dann Leute, die meinen, Gesichtsausdrücke deuten zu können.«

Er machte allerdings den Eindruck, als könne er noch sehr viel mehr nicht leiden. Hätte die Redewendung, dass Geld nicht glücklich macht, eine Galionsfigur gebraucht, wäre Modesto ein heißer Kandidat dafür gewesen.

»Was den gestrigen Abend angeht«, sagte ich, »haben Sie Vicente Garrocho da gesehen?«

»Nein. Eigentlich nicht. Nur sehr kurz.«

Wie er es schaffte, drei verschiedene Aussagen in sechs Wörter zu packen, war beeindruckend. Vielleicht entstanden seine Bestseller auf die gleiche Weise.

»Ich bin ganz Ohr.«

»Er … das war … Garrocho hat mich abgefangen, als ich aus dem Aufzug kam und ins Restaurant wollte. Nicht das gewöhnliche Buffetrestaurant, sondern das Alhambra.«

Die nachfolgende Pause benötigte der Miesepeter zum Nachdenken. Diesen Teil seiner Geschichte präsentierte er heute also nicht zum wiederholten Mal.

»Bitte, erzählen Sie weiter, Señor.«

»Erzählen? Was denn?«

»Worum ging es bei dem Gespräch?«

»Um … das Übliche. Worum es immer geht, wenn mich jemand von der Seite anspricht. Er hat sich zum x-ten Mal nach einer Geldanlage erkundigt.«

»Für den Inhalt des Sparschweins?«

»Danach habe ich nicht gefragt. Er war aufdringlich.«

»Das sagten Sie bereits.«

»Weil Sie immer wieder das Gleiche wissen wollen.«

»Was ist dann geschehen?«

»Wann?«

»Als er sie am Aufzug abgefangen hat.«

»Gar nichts.«

»Gar nichts? Sie sind stumm nebeneinanderher gelaufen?«

»Ach so, Sie meinen … Wir haben etwas getrunken und geplaudert und noch etwas getrunken …«

»… und geplaudert, schon klar. Was haben Sie ihm empfohlen, Señor?«

Modesto grinste so nervös wie vor fünfzig Jahren, als seine Spanischlehrerin ihn über den Don Quixote de La Mancha abfragte.

»Na, was wohl?« Modesto war auf der Suche nach seiner Sicherheit, was ihm wieder den Mojito in Erinnerung rief. Ein paar Wasserperlen kullerten vom Glasboden in alle Richtungen seines behaarten Kugelbauches, und während er antwortete, massierte er sie langsam weg, so als kuriere er Darmbeschwerden.

»Aktien von Chipherstellern und Robotik-Unternehmen. Das ist die Zukunft. Xeung zum Beispiel. Die haben nicht nur ordentlich was in der Pipeline, sondern machen derzeit auch eine hervorragende Performance.«

Was man von Modesto nicht behaupten konnte. Mann, war der lausig.

Ich hätte ihn nur zu gerne in den verbalen Schwitzkasten genommen, so wie ich es in meiner Zeit als Polizist mit all den Lügnern und Leugnern getan hatte. Aber dann hätte der Miesepeter sich bei meinem Vorgesetzten beschweren wollen und alles wäre aufgeflogen. Also dankte ich ihm für seine Hilfsbereitschaft und den Aktientipp, wünschte ihm einen erholsamen Tag und beglich die Mojito-Rechnung aus eigener Tasche.

8

Ich brauchte noch ein paar Informationen und die waren mit dem guagua unterwegs, dem Bus. Die Haltestelle in der Nähe des Hotels hätte gleich zwei Preise gewonnen. Den ersten für die Aussicht. Über ein karstiges Plateau hinweg, das mit braunem Mondgestein angefüllt zu sein schien, ging der Blick ganz von selbst südwärts Richtung Meer. Sattes Blau, das in der Ferne verblasste und in einem feinen milchigen Streifen endete, der nach oben hin wieder azurblaue Töne annahm. Gelegentlich ein Schiff, das sich aus dem blendenden Ozean schälte und wieder darin verschwand. Windsurfer, die Schmetterlinge der kanarischen Strände. Ein paar Seevögel, die in der Steilküste brüteten und sich ohne einen Flügelschlag in die Höhe schraubten.

Den zweiten für das Bauwerk an sich. Doña Esmeralda hatte die Behörden so lange mit Eingaben und Telefonaten bedrängt, bis man das baufällige Vorgängermodell abgerissen und kürzlich durch ein ästhetisch formvollendetes Exemplar aus Stahl und Glas ausgetauscht hatte. Wenn diese Frau sich etwas in den Kopf setzte, konnte sie lästig wie eine Schmeißfliege sein, und eine modernistische Bushaltestelle erschien ihr wohl unabkömmlich, um aus viereinhalb fünf Sterne zu machen.

Drei Busse kamen, entluden ihre Passagiere, nahmen neue auf und fuhren weiter.

Zeitlich wurde es langsam eng. Die Therapeutin hatte sich angehört, als würde sie um 14:01 Uhr zum Hörer greifen und das Gericht verständigen.

Endlich stieg Raqui aus dem Bus. Eigentlich hieß sie Raquel, so war es auch auf die dunkelblaue Kellnerinnenweste gestickt. Sie zog ihre Uniform immer schon zu Hause an, um sich das Umkleiden im Keller zu sparen, da der Bus oft Verspätung hatte, ihr Chef jedoch nicht.

Raqui war 29 und ledig, und beides, vor allem aber Letzteres, machte ihr zu schaffen. Sie hatte ein fülliges, warmes, bildschönes Gesicht mit hoffnungsvollen dunklen Augen, die, wenn sie einen adäquaten Mann ohne Ehering erblickten, leider allzu schnell ihre Absichten verrieten. Ansonsten war sie bezaubernd. Sie lächelte mit tiefen Grübchen.

Die meisten Hotelangestellten kannte ich nur oberflächlich, aber Raqui hatte mir dabei geholfen, die belgische Betreuerin von Langfinger-Reisen zu überführen. In meinem schriftlichen Bericht an die Chefin wollte ich sie ausdrücklich erwähnen, das hatte ich ihr versprochen, obwohl sie mich nicht darum gebeten hatte.

»Señor Lozano! Nanu, was ist los?«

»Einfach Flaco«, bot ich ihr bereits zum dritten Mal an.

Doña Esmeralda hatte mich schon mehrmals dafür gerügt, dass ich allzu schnell einen vertraulichen Tonfall anschlug. Sie siezte eigentlich jeden, man munkelte, sie habe sogar ihren verstorbenen Mann gesiezt. So gesehen war es ein Wunder, dass sie sich bereits ein, zwei Wochen, nachdem ich bei ihr angefangen hatte, darauf einließ, mich bei meinem Spitznamen zu rufen.

»Es ist nur, weil …«, stammelte Raqui. »Wegen Señora Reyes Beltrán. Sie sind ihr direkter Untergebener, und wenn sie mitbekommt, dass ich …«

»Vale, vale, ich habe verstanden. Dann eben nur, wenn wir unter uns sind. Okay?«

Sie lächelte und ihre Grübchen schienen kleine Herzen auf den Wangen zu bilden. Gleich danach fiel ihr Blick auf meine unberingten Hände, aber vermutlich lief das bei ihr ganz automatisch ab, so wie Teenager zuerst prüfen, ob die Sneakers ihres Gegenübers etwas taugen.

»Können wir gehen, während wir reden?«, fragte sie. »Ich muss mich sputen.«