4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Das Taschenbuch umfasst 530 Seiten.

Eine global operierende Gesellschaft, genannt die Organisation, will durch die Einführung einer einzigen, weltweit gültigen Währung die Kontrolle über den Welthandel gewinnen. Nach zweijähriger, streng geheimer Vorbereitungszeit beginnt im Herbst 2012 die Umsetzung des Projektes „Schwarze Mamba“.

CIA, MI 6, Mossad und andere Geheimdienste haben zwar Wind von einem weltumspannenden Vorhaben bekommen, finden jedoch nicht heraus, worum es dabei konkret geht – eine ungewöhnliche und alarmierende Situation.

Konrad Seiffert, ein getarnter Agent für Spezialaufträge, und seine Crew werden von einem Mittelsmann des BND auf den Fall angesetzt.

Die Spuren führen ihn nach Südafrika. Hier werden Konrad und seine Truppe in einen Sumpf aus Kidnapping, Erpressung und Mord hineingezogen.

Die Animositäten zwischen Xhosas und Zulus, rivalisierenden Gangs und die Mentalität vieler Farbiger, die noch immer unter den Nachwirkungen der Apartheid leiden, verlangen sein ganzes Können, alle seine Sinne und eine gehörige Portion Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

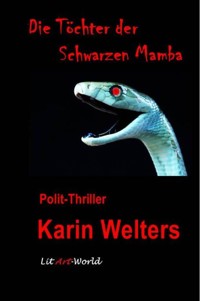

Die Töchter der Schwarzen Mamba

Polit-Thriller - Gesamtausgabe

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitelinformationen

Karin Welters

Die Töchter der Schwarzen Mamba

Polit-Thriller

Edition Bärenklau

Das Taschenbuch umfasst 530 Seiten

Copyright © 2018

All rights reserved

Coverfoto © 123 RF, Matthijs Kuijpers

Cover Layout © Karin Welters

Die Töchter der schwarzen Mamba © Karin Welters

Published by LitArt-World © 2018

Klappentext

Eine global operierende Gesellschaft, genannt die Organisation, will durch die Einführung einer einzigen, weltweit gültigen Währung die Kontrolle über den Welthandel gewinnen. Nach zweijähriger, streng geheimer Vorbereitungszeit beginnt im Herbst 2012 die Umsetzung des Projektes „Schwarze Mamba“.

CIA, MI 6, Mossad und andere Geheimdienste haben zwar Wind von einem weltumspannenden Vorhaben bekommen, finden jedoch nicht heraus, worum es dabei konkret geht – eine ungewöhnliche und alarmierende Situation.

Konrad Seiffert, ein getarnter Agent für Spezialaufträge, und seine Crew werden von einem Mittelsmann des BND auf den Fall angesetzt.

Die Spuren führen ihn nach Südafrika. Hier werden Konrad und seine Truppe in einen Sumpf aus Kidnapping, Erpressung und Mord hineingezogen.

Die Animositäten zwischen Xhosas und Zulus, rivalisierenden Gangs und die Mentalität vieler Farbiger, die noch immer unter den Nachwirkungen der Apartheid leiden, verlangen sein ganzes Können, alle seine Sinne und... eine gehörige Portion Glück.

Inhaltsverzeichnis

Die Töchter der Schwarzen Mamba

Teil I Wie alles begann

Teil II gefährliche Strömungen

Teil III Zerreißproben

Teil IV Der Countdown

Teil V Der Showdown

Die Hauptpersonen

Die Hauptpersonen

Richard McCormack

Wortführer der Organisation

Louise McCormack

seine Tochter

Mark Richter

Motivationstrainer

Sarah Birgen

seine Verlobte

Konrad Seiffert

Agent für Spezialeinsätze

Elisabeth Brinkmann

seine Assistentin

John, Jack, George, Joe, Lucas

Handlanger der Organisation

Teil I - Wie alles begann

*14. März 2010 – Mallorca (Spanien)

Wie jedes Jahr im März begann auch 2010 die Promi-Saison auf Mallorca im zeitigen, europäischen Frühling. Auf dem Flughafen von Palma landeten ebenso viele Cessnas, Pipers und Learjets wie auf den vielen, kleinen Landepisten, die auf der Insel verstreut die Privatsphäre der Reichen und Schönen garantieren sollten.

Richard McCormack kletterte aus seiner Learjet Bombardier und reckte sich ausgiebig, nachdem er spanischen Boden betreten hatte. Dick, wie er von seinen engsten Freunden genannt wurde, war ein drahtiger Mittfünfziger. Er hatte, wie immer, seinen Strohhut auf. Der Hut war nicht, wie die meisten seiner Zeitgenossen glaubten, der verschrobene Tic eines exzentrischen Milliardärs. Niemand ahnte, dass Richard mit der Kopfbedeckung seit Jahrzehnten den einzig wunden Punkt in seinem Leben zu kaschieren versuchte: seine leuchtend roten Haare – das verfluchte Erbe seiner schottischen Vorfahren.

Richard McCormack wusste genau, wie er auf andere wirkte: sportlich, durchtrainiert und dynamisch. Dass er sich dafür täglich mindestens eine Stunde abrackerte, bis seine Sportkleidung schweißdurchtränkt war, ging niemanden etwas an. Dass er gleichfalls schon seit Jahren auf jeglichen Alkoholkonsum verzichtete, hatte sich herumgesprochen. Es war ihm gleichgültig. Für ihn gab es nur ein einziges Gesetz: seinen Willen.

Auf dem kurzen Flug von Zürich nach Mallorca hatte er auf seine sonst obligatorische Seidenkrawatte verzichtet und hielt das Jackett seines maßgeschneiderten Anzugs lässig über der Schulter. Richard McCormack war der reichste Mann in den USA, obwohl er das niemanden wissen ließ. Der Aufmerksamkeit der Medien entging er aufgrund seines zurückgezogenen Lebensstils. Nein, die Schlagzeilen überließ er gern denen, die es aus seiner Sicht offensichtlich nötiger hatten.

Richard McCormack war stolz auf sein Lebenswerk. Als Nachkomme armer, schottischer Einwanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts in New York an Land gegangen waren, hatte er buchstäblich aus dem Nichts ein mächtiges Imperium aufgebaut: Öl, Finanzgeschäfte, Immobilien, Computer, Handelsketten. Seine diversen Berater und Direktoren versorgten ihn einmal wöchentlich mit Zahlen und Unterlagen, die er genauestens prüfte. Jede Unregelmäßigkeit wäre ihm sofort aufgefallen. Seine Mitarbeiter wagten es nicht, ihn übers Ohr zu hauen. Richard hatte den Ruf, ein skrupelloser, eiskalter und gnadenloser Geschäftsmann zu sein.

Natürlich hatte der eine oder andere in der Vergangenheit versucht, ihn zu betrügen. Derartige ‚Subjekte‘ erinnerten ihn an die Zeit, als er sich in den Slums von New York gegen die Ratten der Street-Gangs wehren musste. Wurde einer dieser ‚Kakerlaken‘, wie Richard sie nannte, erwischt, fand dieser Abschaum sich in der Regel in einen Unfall verwickelt, der für ihn meist tödlich endete.

Ja, er hatte sich einen Namen gemacht, der an Klarheit nicht zu überbieten war. Aber je älter er wurde, desto mehr beherrschte er seinen Jähzorn, seine Wut und seine übereilten Handlungen. Er hatte im Laufe seines Lebens gelernt, seine Augen, seine Blicke unter Kontrolle zu halten. Die braunen Augen wirkten heute meist offen und vertrauenerweckend. Nur selten ließ er seine wahren Gefühle durchblicken. Ja, seine Augen verrieten ihn nicht mehr.

In aller Ruhe schlenderte er zum bereitstehenden, dunklen Mercedes, der von seinem amerikanischen Chauffeur in seiner Abwesenheit stets einsatzbereit gehalten wurde.

„Hallo Ben!“, begrüßte er ihn. „Alles okay?“

„Jawohl, Sir“, erwiderte der Mann in Livree und mit Schirmmütze, die er zur Begrüßung vom Kopf nahm. Er öffnete die rückwärtige Tür. „Alles bestens, Sir. Ihr Drink wartet schon auf Sie.“

„Prima!“, meinte Richard und stieg ein.

Fast lautlos schloss Ben die Tür, setzte sich ans Steuer und fragte: „Zur Hazienda, Sir?“

„Ja, Ben. Bring mich so schnell wie möglich zu meiner Finca. Ist Dorothy schon da?“

Ben stellte die Automatik auf „D“ und der Wagen setzte sich kaum merklich in Bewegung. „Ja, Sir. Ihre Gattin ist gestern pünktlich angekommen. Ich habe sie selbst abgeholt und zur Hazienda gebracht.“

„Fein.“ Richard trank von seinem frischgepressten Orangensaft, den Ben für ihn schon vor seinem Eintreffen bereitgestellt hatte.

„Und?“, fragte er, „wie geht’s ihr?“

„Ich glaube, es geht ihr gut, Sir.“

„Sind Michael und Louise auch schon da?“

„Ja, Sir.“

„Und haben Dorothy und Louise schon ihre Shoppingtour gemacht?“

„Nein, Sir. Soviel ich weiß, fühlte sich Ihre Tochter heute früh nicht wohl.“

„Was macht Michael?“

„Er hat sich, soviel ich weiß, heute Morgen mit seinen Freunden im Yachthafen getroffen.“

Richard McCormack ließ sich von Ben genau erzählen, was seine Frau und seine beiden Kinder bisher unternommen hatten. Er wollte über alle Aktivitäten seiner Familie Bescheid wissen, damit er sich entsprechend auf sie einstellen konnte. Er hasste es, in eine Situation zu geraten, die unerkannte Fettnäpfchen enthielt. Dorothy konnte manchmal sehr unangenehm werden. Und das konnte er nicht gebrauchen. Nein. Er wollte wenigstens in seiner Familie keine unerquicklichen Auseinandersetzungen. Die hatte er genug im Beruf zu führen.

Kurz vor der Ankunft auf der Hazienda, wie Richard seine Finca getauft hatte, bat er Ben, um 15:30 Uhr erneut zum Airstrip zu fahren und seine beiden Freunde Julian Allister und Donovan Stratford abzuholen.

„Die beiden kommen getrennt. Ich nehme an, ihre Maschinen landen im Abstand von nur fünfzehn Minuten. Wenn beide da sind, fahren Sie sie bitte zu ihren Fincas.“

„Selbstverständlich, Sir.“

*

*

*

*21. März 2010 – Mallorca (Spanien)

Richard McCormack war als Erster in der großen Villa, die er für drei Tage gemietet hatte. Sie lag nur wenige Kilometer von seiner Finca entfernt. Von der Straße aus uneinsehbar lag das exklusive Domizil auf einem Felsrücken in der Nähe von Port de Sa Calobra. Die gesamte Rückfront des Hauses bot durch seine verglaste Fassade einen spektakulären Blick über das stahlblaue Mittelmeer. Richard stand eine Weile am Fenster und ließ seinen Blick schweifen. Die leichte Brise brachte nur wenige Schaumkronen auf der ebenen, blauen Fläche zuwege. Die Bucht selbst lag weitgehend noch im Schatten der Klippen. Auf der gegenüberliegenden Seite beobachtete er die heranrollenden Wellen, die sich in Kaskaden weißer Gischt über die Felsen ergossen. Eine dichte Anpflanzung von Zypressen auf der rechten Seite des Hauses versperrte den Blick auf den kleinen Hafen von Port de Sa Calobra. Nur wenige Boote, kleine Fährschiffe oder Yachten passierten die Klippen und steuerten den Hafen an. Der Eindruck der vollkommenen Abgeschiedenheit, Zurückgezogenheit und Weite empfand Richard als wohltuend und gab ihm das Gefühl der Sicherheit. Keine fremden Blicke, keine neugierigen Touristen und auch keine sensationslüsternen Pressefotografen konnten die Privatsphäre der Bewohner und Besucher verletzen. Kein optisches Hindernis versperrte den Ausblick über die Weite des Meeres. Selbst auf seinem Anwesen in Florida oder von seiner Hazienda aus, erlebte er dieses Gefühl der schützenden Abschirmung und gleichzeitigen Unbegrenztheit derart intensiv.

Gern hätte er dieses Haus gekauft, aber es war im Besitz der Organisation, die einige Sicherheitsvorkehrungen beim Bau des Hauses getroffen hatte, die er für seine eigene Finca nicht für notwendig erachtete. Der engagierte Wachdienst wusste zwar um die Besonderheiten und Richard hätte sich über die Details informieren können, hielt es aber für nicht wichtig genug, seine Zeit dafür zu vergeuden.

Er prüfte die Räumlichkeiten, die Getränkevorräte und die Küche. Die Vorratsschränke waren prall gefüllt und in spätestens dreißig Minuten würde das Personal von seiner Hazienda herüberkommen und mit den Essensvorbereitungen beginnen. Nein, Richard McCormack überließ nichts dem Zufall.

Ben wusste, wann Mr. Xi-Jiong aus Peking am Airstrip eintreffen würde, wann Mr. Giles aus London am Anlegesteg in Port de Sa Calobra abzuholen war und wann er Ibn Tahim und Mr. Smith aus Riad im Hafen von Palma zu begrüßen hatte. Die anderen Organisatoren wollten auf eigene Faust anreisen und pünktlich um zwölf Uhr mittags anwesend sein.

Der Tisch im großen Saal war für vierzehn Personen gedeckt. Der Platz am Kopfende des riesigen Tisches war leer. Anstelle von Tellern, Gläsern und Besteck stand ein Foto in einem Silberrahmen an dem Platz – mit einer kleinen, schwarzen Schleife umkränzt.

Richard seufzte. Schlimm, dass ausgerechnet William Miller nicht mehr kommen würde. Ein Herzinfarkt vor drei Wochen hatte die Organisation auf dreizehn Personen schrumpfen lassen.

Ist das ein Omen? Dreizehn bei Tisch?, fragte sich Richard, schüttelte den Gedanken jedoch sogleich ab. Blödsinn!

Millers Sohn Chris würde in vier Wochen zur Organisation stoßen. Bis dahin dürfte er alle Hände voll zu tun haben, die internen Veränderungen im Konsortium seines verstorbenen Vaters zu regeln.

Ob Michael, mein verwöhnter Herr Sohn, das auch in so einer kurzen Zeit schaffen würde?, fragte sich Richard. Er genehmigte sich ein kaltes Sprudelwasser, stand eine Weile am Fenster mit dem fantastischen Ausblick und dachte: Louise wäre viel besser geeignet, meine Nachfolge anzutreten. Ja, seine Tochter hatte mehr Mumm in den Knochen als Michael. Sie wäre eine hervorragende Organisatorin.

In ihren Genen steckte viel mehr Material von den McCormacks als in denen seines Sohnes.

Er seufzte erneut. Aber die Statuten der Organisation erlaubten keine weiblichen Mitglieder. Was für ein Jammer, schoss es ihm durch den Kopf. Vielleicht sollte ich das Thema heute mal anschneiden.

Doch er wusste genau, dass er mit einem solchen Ansinnen bei seinen ‚Kollegen‘ aus Saudi Arabien, Kolumbien und Russland auf Granit beißen würde. Wollte er seine Premiere als Wortführer der Organisation gefährden?

Nach Williams Tod war Richard automatisch zum Wortführer der Organisation aufgestiegen. Sollte ihm etwas passieren, wäre Julian Allister sein Nachfolger. Julian. Ausgerechnet der wortkarge Julian.

Bisher hatten die Amerikaner immer noch die Oberhand bei allen Absprachen behalten. Hoffentlich bleibt das auch so, dachte er. Er mochte sich nicht ausmalen, was auf der Welt passierte, wenn die Saudis oder die Chinesen die Führung übernahmen.

*

Nach und nach trafen die Mitglieder der Organisation ein. Als letzter erschien Piet van der Merwe aus Südafrika – wie immer im weißen Anzug. Wie ein Mafiosi, dachte Richard und schüttelte insgeheim den Kopf. Er hielt Piet van der Merwe für einen selbstgefälligen Pfau, aufgeblasenen Gernegroß und anmaßenden Angeber. Aber er war reich. Gold, Titan, Kupfer, Uran und Diamanten waren seine Quellen, die unermüdlich Geld ausspuckten.

Wie bei allen bisherigen Treffen wurde bis nach dem Mittagessen nicht über Geschäftliches gesprochen. Man wollte die Mahlzeit ohne jede Beeinträchtigung einnehmen. Keine Meinungsverschiedenheiten. Keine Konflikte. Keine Differenzen. Und schon gar keine Wortgefechte.

Zu Beginn der Zusammenkunft hielt Richard eine kleine Ansprache den verstorbenen William betreffend und bat um eine Schweigeminute.

Das exzellente Menü wurde in Harmonie und mit Small Talk begangen. Nachdem alles Geschirr abgeräumt und Kaffee, Cognac, Whiskey und Portwein auf dem Tisch standen, verabschiedete Richard seine Bediensteten und verschloss die Tür. Nur die Bodyguards der Anwesenden befanden sich noch auf dem Grundstück, das von einer hohen Mauer umgeben war. Kein Vorübergehender, kein Spaziergänger wäre auf die Idee gekommen, dass es sich bei diesem Anwesen um etwas anderes handeln könnte als bei allen anderen entlang der Küste: die Finca eines Promis, der Ruhe und Erholung suchte. Der Name am schmiedeeisernen Tor untermauerte diesen Eindruck: San Pedro war in einfachem Schriftzug zu lesen. Ein Name wie viele andere. Durch einen dichten Olivenhain vor unerwünschten Blicken geschützt, war das Haus vom Tor aus nicht zu sehen.

„Gentlemen“, begann Richard das offizielle Treffen, „Sie hatten ein halbes Jahr Zeit, über unser Projekt nachzudenken. Ein Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird: eine einzige Währung für alle Länder der Erde. Ich darf Sie bitten, sich jetzt einer nach dem anderen dazu zu äußern. Aber – bitte – halten Sie sich kurz, denn wir wollen heute noch zu einem einstimmigen Ergebnis kommen.“

Er hatte seine Mappe vor sich liegen und notierte alle Beiträge in Stichworten.

Am Ende der Runde waren sich die Organisatoren einig: Das gemeinsame Ziel sollte umgesetzt werden.

„Mr. McCormack“, meldete sich der Chinese mit Fistelstimme. „Wie wollen Sie das Projekt angehen?“

Richard lächelte. „Jetzt, nachdem wir einstimmig dieses Vorhaben beschlossen haben, kann ich Ihnen den amerikanischen Plan vorlegen.“ Er zögerte – ganz gezielt, um die Aufmerksamkeit aller zu gewinnen. „Aber wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Vielleicht hat jemand von Ihnen eine Idee, die er uns zuerst vorstellen möchte.“

„Lassen Sie uns keine Zeit verschwenden, Mr. McCormack“, ließ sich der saudische Mr. Smith kalt vernehmen. „Ihr Amerikaner seid uns meist einen Schritt voraus – zumindest wenn man euren Nachrichtendiensten Glauben schenkt.“

„Okay“, erwiderte Richard. „Meiner Meinung nach geht das mit folgendem Vorgehen. Wir rauben die EZB in Brüssel aus, legen alle wesentlichen Börsen lahm und kassieren ohne Limit.“

Allgemeines Gelächter erfüllte den Raum. Nur der russische Organisator lachte nicht. „Und wie wollen Sie diese… irrsinnige Idee umsetzen? Wie wollen Sie die EZB berauben? Mit Maschinenpistolen? Mit Bomben? Oder mit Anthrax?“

„Und wie wollen Sie es logistisch hinbekommen, alle wichtigen Börsen zur selben Zeit lahmzulegen?“, grinste der Schwede.

„Wissen Sie, meine Herren“, sagt Richard und beugte sich vor. „Das ist so einfach, dass es schon fast weh tut.“ Als er sicher war, die volle Konzentration aller Anwesenden auf sich gezogen zu haben, erläuterte er seinen Plan.

*

Den gesamten Nachmittag verbrachte die Organisation damit, die wesentlichen Eckpunkte des amerikanischen Konzepts durchzusprechen.

„Das Wichtigste, so scheint mir, ist das Timing“, warf der britische Organisator Lester Giles ein. „Das Timing muss stimmen. Ohne einen genauen Zeitplan wird es niemals funktionieren.“

Richard nickte. „Ja, ich bedaure sehr, dass wir keinen deutschen Organisator mehr in unseren Reihen haben. Der würde sich um das Timing kümmern können wie kein zweiter. Pünktlichkeit ist nun einmal eine typisch deutsche Tugend.“

Am Ende des Treffens waren alle Besonderheiten, Schwerpunkte und Kernmerkmale geklärt.

„Nun“, meldete sich der englische Organisator erneut. „Bleibt nur noch die Frage offen – wann soll das Projekt starten?“

Julian Allister meldete sich zu Wort. „Ich bin der Meinung, dass wir nicht mehr als drei oder vier Jahre für die Vorbereitung benötigen werden.“

„Das bedeutet“, sagte der schweizerische Organisator, „das Projekt startet im Frühjahr 2014?“

„Ich würde den Herbst 2013 bevorzugen“, wandte der Russe ein.

„Warum?“, fragte der schwedische Organisator. „Frühjahr 2014 reicht doch.“

„Nein!“, donnerte Joannis Mustakios aus Athen. „Kann mir mal einer erklären, wieso ihr so lange für eine Vorbereitung braucht, die genauso gut in ein paar Wochen oder Monaten erledigt sein kann? Ende dieses Jahres, also Herbst 2010, finde ich entschieden besser.“

„Geht’s noch?“, empörte sich Piet van der Merwe lautstark. „Sag mal, Joannis, hast du eine Ahnung, was für eine Aufgabe allein von der logistischen Seite her zu stemmen ist?“

„Mach dich nicht wichtiger, als du bist“, mischte sich Donovan Stratford verächtlich ein. „Was wir im Outback locker hinkriegen, ist für euch Buren ein Grund, sich wieder einmal aufzuplustern?“

„Fängst du schon wieder mit dem Mist an? Ausgerechnet du, als Nachfahre eines Strafgefangenen, der in die hinterletzte Kolonie des Königreichs abgeschoben wurde? Wir Buren…“

Richard schlug mit der Faust auf den Tisch. „Meine Herren!“, rief er volltönend. „Wir sollten uns persönliche Animositäten ersparen. Wir sind zusammengekommen, um die Weltordnung auf stabilere Füße zu stellen und um eine Vereinfachung des Welthandels zu erreichen. Darf ich um Ihre Vorschläge bitten, wann das Projekt in die aktive Phase treten soll?“

Nach der ersten Stimmabgabe sammelte Richard die Zettel ein und sortierte sie nach den Datenvorschlägen. Ihm wurde klar, dass ein Kompromiss nicht einfach sein würde.

„Ich würde uns eine kurze Kaffeepause empfehlen.“

Die meisten der Anwesenden nickten. Blitzschnell teilte Richard die Organisatoren gedanklich in drei Gruppen auf. „Wladimir, Piet, Xi und Gunnar – ihr sammelt eure Argumente für eure Vorschläge. Donovan, Joannis, John und Ibn Tahim – ihr fasst eure Begründungen zusammen. Wir anderen beraten, warum wir unsere Zeitplanung für optimal halten. Einverstanden?“

Umgehend fanden sich die Genannten in Gruppen zusammen.

Richard, Julian, Lester, Samuel und Juan waren sich rasch einig, dass die Qualität der Vorbereitung allergrößte Sorgfalt verlangte, ohne dass man sich allzu sehr in Details verlieren durfte.

Nach etwa einer Stunde brachte jede Gruppe ihre Argumente vor.

Die Zögerlichen, wie Richard sie in Gedanken nannte, ließen Gunnar zu Wort kommen. „Wir können unsere Entscheidung, den Zeitpunkt auf frühestens Frühjahr 2014 festzusetzen, mit einem einzigen Satz begründen: Unzureichende und damit oberflächliche Vorbereitung des Vorhabens würde nicht nur das gesamte Projekt gefährden, sondern die Organisation selbst um Jahre zurückwerfen.“

Joannis Mustakios präsentierte die Meinung der Übereilten, wie Richard diese Gruppe in Gedanken getauft hatte. „Wir sollten uns hüten, uns als Organisation mit den Einzelheiten des Projektes zu beschäftigen. Diese Aufgaben haben wir bisher unseren… Zwischenhändlern überlassen, die wiederum ihren Mitarbeiterstab selbstverantwortlich steuern. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und deshalb sollten wir es auch dabei belassen. Wir plädieren deshalb dafür, noch in diesem Jahr mit dem Projekt zu beginnen.“

„Und wir“, resümierte Lester Giles für die dritte Strömung in der Organisation, „können sowohl die Argumente der einen wie die Zeitwahl der anderen nachvollziehen. Um also beide unter einen Hut zu bekommen, könnten wir uns auf einen Mittelweg einigen. Das Wichtigste scheint uns zu sein, dass die Geheimhaltung des Projektes absolut gewährleistet sein muss. Es darf keine Sicherheitslücke geben. Wenn die Geheimdienste auch nur die leiseste Andeutung erfahren, können wir es gleich bleiben lassen. Deshalb unser Vorschlag: Was ist mit Herbst 2012? Sollten wir erkennen, dass die Zeit zu kurz gewählt ist, können wir uns erneut zusammensetzen. Das gleiche gilt, wenn wir sehen, dass die Vorbereitungen früher als erwartet abgeschlossen sind.“

„Hat jemand Einwände gegen den Herbst 2012?“, fragte Richard. Keiner meldete sich zu Wort. „Dann, Gentlemen.“ Richard erhob sich. „Einstimmig beschlossen, dass das Projekt „Schwarze Mamba“ im Herbst 2012 beginnt?“

Ein dreimaliges „Hai!“ wurde von allen Anwesenden in den Raum gerufen.

Richard ließ sich in seinen Sessel fallen und konnte endlich entspannen. Sein erstes Treffen als Wortführer war vorbei. Er hatte es überstanden – und gemeistert. Erleichtert stand er auf, holte sich ein weiteres Glas Mineralwasser und gesellte sich zu seinen ‚Kollegen‘, die sich noch über Einzelheiten des Projektes unterhielten.

Als Donovan Stratford sich als einer der Letzten von Richard verabschiedete, fragte er: „Wie bist du auf den Projektnamen ‚Schwarze Mamba‘ gekommen?“

„Ganz einfach“, erwiderte der Amerikaner und grinste. „Die schwarze Mamba gilt als die gefährlichste Giftschlange der Welt. Im Gegensatz zu anderen Schlangenarten ist sie aggressiv und weicht vor Gegnern nicht zurück. Ihr Biss ist in der Regel tödlich für diejenigen, die sich ihr in den Weg stellen. Passt das nicht ganz hervorragend zu den Eigenschaften, die die Organisation verkörpert? Und passt der Name nicht ganz ausgezeichnet zu unserem Vorhaben? Kann sich uns jemand in den Weg stellen, ohne dass wir darauf sehr effektiv zu reagieren wissen? Und vergiss nicht, wo das Ganze stattfindet.“

*

Nachdem sich alle Organisatoren verabschiedet hatten, saß Richard mit seinem Landsmann Julian Allister auf der Terrasse der Villa.

„Was meinst du, Julian“, fragte Richard. „Hältst du Piet für kompetent genug?

Julian schaute aufs Meer und schien über die Frage nachzudenken. Richard beobachtete ihn und kam zu dem Schluss, dass sein Freund müde und erschöpft aussah. Er hatte eine ungesunde, graue Gesichtsfarbe. Seine Wangen waren eingefallen und seine ganze Körperhaltung sprach von Resignation.

„Weißt du, Richard“, erwiderte der Freund mit müdem Blick, „ich werde nicht mehr erfahren, ob Piet van der Merwe kompetent genug ist, das Projekt in seiner Heimat Südafrika zum Erfolg zu führen.“ Er lächelte müde. „Auch wenn der derzeitige Präsident in Korruptionsskandale verwickelt zu sein scheint wie kein anderer zuvor.“ Er zögerte kurz. „ Dick… ich habe höchstens noch ein Jahr zu leben.“

Richard war wie vom Blitz getroffen. „Das heißt“, erwiderte er ungläubig, „der Krebs ist zurückgekommen?“

Julian nickte. „Ja. Und jetzt ist er nicht mehr aufzuhalten.“

„Scheiße!“, fluchte Richard und sprang auf. „So eine verdammte Scheiße!“

„Reg dich nicht auf“, entgegnete der Freund. „Irgendwann sind wir alle dran.“

Blitzschnell drehte sich Richard um. „Ja, aber nicht du! Und schon gar nicht jetzt!“

Er sah das gequälte Lächeln seines langjährigen Weggefährten. „Tja, mein Lieber“, erwiderte Julian. „Hier ist die Macht der Organisation zu Ende.“

„Erst William und jetzt du.“ Richard konnte sich kaum beruhigen. „So eine verfluchte Scheiße. Und jetzt? Was willst du machen?“

Auch Julian stand auf. Er legte seine Hand auf Richards Schulter. „Was schon? Abtreten. Was sonst?“

„Und wer wird dein Nachfolger?“

„Das ist das Problem, mein Lieber. Du weißt, dass ich drei wunderbare Töchter habe. Und Brenda wäre eine Nachfolgerin, die frischen Wind in diesen angestaubten Männerclub bringen würde.“

„Geht ja nicht“, wehrte Richard ab. „Weibliche Organisatoren sind nun einmal nicht erlaubt. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass Ibn Tahim, Wladimir oder Xi einen derartigen Vorschlag auch nur in Erwägung ziehen, oder?“

*

*

*

*19. Oktober 2012 – Köln (Deutschland)

„Gibt es noch Wortmeldungen?“, fragte Sarah Birgen, die Vertriebsleiterin der World-Travel AG in der Innenstadt von Köln. Als sich keine Hand erhob, beendete sie das Meeting der Außendienstmitarbeiter. „Danke für eure Mitarbeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.“

Sie lehnte sich zurück in ihren Sessel und schloss für einen Moment die Augen. Stühle rücken, Papierrascheln, allgemeines Gemurmel der Kollegen im Hinausgehen, Stille.

Für einen Augenblick blieb sie mit geschlossenen Augen sitzen und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Wieder eins von den unnötigen Meetings! Immer wieder dieselbe Leier: Es geht nicht, weil… und dann Myriaden von Begründungen, warum die Zahlen nicht stimmten. Immer dieselben Argumente. Immer dieselben Erklärungen und immer wieder dieselben Ausflüchte.

Sarah holte tief Luft, packte ihre Akten zusammen und verließ den Konferenzraum. Das Mittlere Management hat immer die Arschkarte, sinnierte sie weiter. Von oben der Druck, dass die Verkaufszahlen unbedingt steigen müssen. Von unten der Vorwurf, dass ‚die da oben‘ nicht wüssten, wie es an der Basis zugeht.

In ihrem Büro, während sie ihre Papiere sortierte und mit Büroklammern nach Themen trennte, fühlte sie ihre Frustration deutlicher denn je. Die Umsatzzahlen waren tatsächlich weit hinter den Erwartungen der Geschäftsleitung zurückgeblieben. Die Drei-Monats-Auswertung war nicht fehlzuinterpretieren. Gleichsam war nicht zu übersehen, dass die Firmenkunden ihre Geschäftsreisen zunehmend online buchten, statt den Fachleuten im Reisebüro den Vorzug zu geben. Die klassische Vertriebsschiene Reisebüro hatte ihren Höhepunkt ohne Frage überschritten.

Vielleicht sollte ich mir einen anderen Job suchen, dachte Sarah und schaute auf ihre Uhr. Viertel nach sieben. Ihr Handy klingelte.

„Hallo?“, meldete sie sich.

„Hallo, Schatz.“

„Mark! Ich habe mich gerade gefragt, ob du wohl fertig bist.“

„Ja. Die letzten sind gerade raus. Sag, sollen wir uns nicht bei Gino treffen? Ich habe keine Lust mehr, in der Küche zu stehen und zu kochen.“

„Fantastisch! Ich brauche noch etwa zehn Minuten. Ich bin in zwanzig Minuten da.“

„Ich komme etwas später.“

„Kein Problem. Dann bis gleich.“

Sie beendete das Gespräch.

Auf der Toilette wusch sie sich gründlich die Hände und betrachtete kritisch ihr Spiegelbild. Das kurz geschnittene, dunkelblonde Haar saß noch immer perfekt. Augen-Make-up und Lippenstift waren tadellos. Die Müdigkeit hatte sie bisher gut hinter der Maske der dynamischen Vertriebsleiterin verbergen können. Doch jetzt, unbeobachtet, fielen ihr die kleinen Fältchen an den Augenwinkeln auf, die ihre Abgespanntheit widerspiegelten. Auch das Strahlen in ihren bernsteinfarbenen Augen hatte sich weitestgehend verabschiedet. Während sie die Hände mit den Papierhandtüchern trocknete, die sie aus dem Metallkasten herausgezogen hatte, dachte sie erneut: Vielleicht sollte ich mir wirklich einen neuen Job suchen. Am besten in einer Branche, die noch auf Zuwächse hoffen kann.

Zurück in ihrem Büro packte sie die Notizen des Meetings in ihren Aktenkoffer. Am Sonntagabend würde sie die Zusammenfassung schreiben. Die Geschäftsleitung wollte Antworten haben. Und Vorschläge. Vorschläge, wie der Umsatz nachhaltig gesteigert werden konnte. Ideen waren gefragt.

Sarah schlüpfte in ihren Mantel, hängte sich die Tasche über den Arm, schnappte den Aktenkoffer und verließ das Büro. Während der Fahrt mit dem Aufzug in die Tiefgarage des Bürogebäudes dachte sie: Ich sollte mit Mark reden. Vielleicht hat er ja eine Idee.

Immer, wenn sie nicht weiterkam, hatte der Gedankenaustauch mit ihrem Verlobten sie auf Ideen gebracht, die ihr halfen, wirklich gute Problemlösungen zu finden. Ja, er ist verdammt gut in seinem Job als Coach, dachte sie. Als sie in ihren kleinen Flitzer einstieg, ein unscheinbarer Golf, dem niemand ansah, dass er mit über 180 PS aufgemotzt war, lächelte sie. Bei Gino haben wir schon so manches Problem gelöst. Warum nicht auch heute Abend?

*

Sarah war froh, dass sie bei dem trüben Nieselwetter einen freien Parkplatz in der Nähe des Restaurants fand. Sie griff nach dem Schirm hinter dem Beifahrersitz, den sie immer bei sich hatte, und rannte zum Eingang. Sowas Blödes, schimpfte sie leise vor sich hin. Ausgerechnet hier! Die Straßenbeleuchtung direkt vor der Trattoria war ausgefallen. Prompt trat sie in eine der großen Pfützen. Immer noch leise fluchend, betrat sie das Restaurant.

Gino kam sofort auf sie zu. „Ciao, Bella. Sie waren lange nicht hier. Alles in Ordnung?“

„Danke, Gino.“ Er half ihr aus dem Mantel und stellte den Schirm in den Ständer.

„Ihr Lieblingsplatz ist frei, Signora.“ Er schaute sich um. „Wo ist Signore Mark?“

„Er kommt gleich, Gino.“

Sarah setzte sich an ihren Lieblingsplatz unmittelbar neben dem großen Kachelofen.

„Wollen Sie schon etwas trinken? Oder wollen Sie warten?“

„Nun ja… ich glaube, ich werde mir einen schönen, kalten Pinot Grigio genehmigen. Dann muss Mark eben heute fahren.“ Sie lächelte.

„Pinot Grigio kommt sofort. Ein Glas?“

„Nein. Bring mir eine Karaffe.“

„Ein halber Liter?“

„Ja. Ich weiß nicht, ob Mark lieber ein Bier haben will.“

Nur kurze Zeit später tauchte ihr Verlobter auf. Auch er stellte den Schirm in den Ständer und hängte seinen nassen Mantel an den Haken.

„Hallo Gino!“, rief er dem Wirt zu, während er auf den Tisch am Kachelofen zusteuerte.

„Ah! Signore Mark. Buona Sera. Schön, Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut?“

„Es ginge mir besser, wenn die Laterne vor deiner Tür funktionierte. Diese große Pfütze hat mir richtig nasse Füße beschert.“

„Oh, das tut mir leid. Ich habe gestern schon das dritte Mal bei der Stadt angerufen. Man hat mir gesagt, dass man sich darum kümmern würde. Aber – Sie wissen wie Behörden sind. Man weiß nie, wann das sein wird.“

„Lass gut sein, Gino. Bring mir ein schönes, frischgezapftes Kölsch.“

„Naturalmente.“

Mark umarmte seine Verlobte. „Entschuldige bitte die Verspätung, mein Schatz.“ Er setzte sich ihr gegenüber und ergriff ihre Hand. „Da hat mich so ein Hirni doch glatt zugeparkt. Ich musste geschlagene fünf Minuten warten, bis dieser Sonntagsfahrer zurückkam und ich losfahren konnte.“

Gino trat an den Tisch. „Ihr Bier, Signore Mark.“ Er hielt die Speisekarten unter dem Arm. „Wollen Sie wählen?“

„Ich glaube, das ist nicht nötig, Gino“, erwiderte Mark und sah Sarah an. „Wie immer?“

Sarah nickte. „Siehst du, Gino. Wie immer.“

„Perfettamente“, sagte der Wirt, lächelte und verschwand in der Küche.

„Wie war dein Tag, mein Schatz“, wollte Mark wissen. Sarah erzählte von ihrem Meeting und ihrem Wunsch, er möge sie am Wochenende coachen, damit sie der Geschäftsleitung am Montag ein paar gute Vorschläge unterbreiten konnte.

„Das kriegen wir schon hin“, erwiderte er. „Dein Oberstübchen ist voller guter Ideen, auch wenn du das noch nicht weißt.“ Er drückte ihre Hand. „Vielleicht sind deine Ideen so gut, dass man dich ganz nach oben hievt.“

„Du meinst… in die Geschäftsleitung?“

„Warum nicht?“

Sie schüttelte den Kopf. „Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Im Gegenteil. Ich hatte heute sogar mehrfach den Gedanken, den Job zu wechseln.“

„Auch nicht schlecht“, bestätigte er. „Mit 34 bist du im richtigen Alter für einen Wechsel.“

Sie nahm einen Schluck aus ihrem Glas und meinte: „Hast du Neuigkeiten von Nils?“

„Nein.“ Er schüttelte den Kopf. „Er liegt immer noch im Koma.“

„Das sind jetzt fast zwei Wochen. Hat die Polizei wenigstens den Unfallfahrer geschnappt?“

„Auch nicht. Sie haben keinen Hinweis, keine Zeugen, keine Spuren.“ Er zögerte. „Dir liegt immer noch viel an ihm, nicht wahr?“

„Ja“, erwiderte sie. „Dir nicht? Er ist doch dein bester Freund und Kollege.“

„Das ist wohl wahr, aber du warst fünf Jahre mit ihm zusammen.“

Sie lächelte. „Und dann kamst du. Ich mag Nils immer noch sehr. Aber mit dir, mein Schatz, hat sich in meinem Leben alles verändert.“ Wieder lächelte sie. „Du hast mein Leben verändert.“

Die Vorspeise, der beste Antipasti-Teller der Stadt, wie Sarah meinte, war rasch geleert.

„Zurück zum Jobwechsel“, knüpfte Mark an das vorige Thema an. „Die Frage ist, in welcher Branche du arbeiten willst.“

„Nun ja… Vertriebsleiter werden überall händeringend gesucht. Ich glaube, da spielt das Produkt eine untergeordnete Rolle.“ Sarah lachte auf. „Wer in einer aussterbenden Zunft wie den Reisebüros noch Erfolge vorweist – und seien sie auch noch so gering – hat auf jeden Fall bessere Chancen auf einem Gebiet, in dem noch Expansionsmöglichkeiten bestehen.“

„Lass uns am Wochenende darüber reden“, erwiderte er.

„Und was macht deine Gruppe?“

Mark winkte ab. „Die Jungs sind ein echt harter Brocken.“

“Inwiefern?“

Er lächelte. „Wenn ich mir ansehe, was unter diesen Nerds für Zombies rumlaufen, bin ich Gott auf Knien dankbar, dass ich einen anderen Lebensweg gegangen bin. Vor fünfzehn Jahren stand ich vor der Entscheidung: Computer oder Coach. Weißt du, vor fünfzehn Jahren waren Computerfreaks ja noch die Ausnahme. Es waren echte Exoten. Und die Vorstellung, dazu zu gehören, hatte mich schon gereizt. Aber nach den ersten Gehversuchen musste ich feststellen, dass ich für Computer, Programmierungen oder gar Manipulationen daran absolut nicht geeignet war. Nein, das waren für mich böhmische Dörfer, die Kuh am Sonntag oder die Welt von Aliens aus dem Sternennebel der Nachbargalaxis. Aber heute? Die Jungs sind intelligent. Sogar hochintelligent. Aber auf der emotionalen und sozialen Ebene? Absolute Nieten. Die leben in einer Welt, die nicht existiert. Und daraus soll ich ein Team machen. Ich sag dir – es ist der Wahnsinn!“

Gino kam, um die Teller abzuräumen.

„War alles in Ordnung?“, erkundigte er sich.

Sarah strahlte ihn an. „Fantastisch, Gino. Und deshalb möchte ich als i-Tüpfelchen dein selbstgemachtes Tiramisu.“

„Aber gern, Signora. Und für Sie, Signore Mark?

„Nein, danke. Für mich nicht. Aber ich trink noch ein Bier.“

Er griff nach Sarahs Hand. „Du, ich hab heute gedacht, dass wir jetzt lange genug verlobt sind. Meinst du nicht, dass wir heiraten sollten?“

Sarah fiel beinahe das Glas aus der Hand. „Meinst du das ernst?“

Er strahlte. „Ja. Ich meine es absolut und total und uneingeschränkt und kategorisch ernst.“

Sarah war sprachlos. Sie hatte mit Vielem gerechnet, aber dass er ausgerechnet an diesem Abend von Hochzeit sprach – nein, das war wahrhaft überraschend für sie.

Mark stand auf und meinte: „Ich brauch jetzt eine Zigarette. Und während ich vor die Tür gehe, kannst du darüber nachdenken.“ Er grinste erneut. „Und dann, meine Liebe, erwarte ich von dir ein klares, deutliches Ja. Etwas anderes wird nicht akzeptiert.“

Bevor Sarah reagieren konnte, zog er sich den Mantel über und trat vor die Tür.

Gino zuckte mit den Schultern und entschuldigte sich. „Ich habe das neue Gesetz nicht gemacht.“

Sarah ließ sich den Nachtisch schmecken. Mit einem genüsslichen Seufzer lehnte sie sich zurück. Ja. Sie würde ihn heiraten. Sie brauchten nur noch den Termin festzulegen.

Wo bleibt er? Das ist aber mehr als nur eine Zigarette, dachte sie. Ein wenig verärgert stand sie auf, trat durch die Eingangstür und wollte ihn holen. Doch vor der Tür war niemand zu sehen. Wo ist er hin?, fragte sie sich. Es war kalt geworden und der Asphalt glänzte im Lichtschein der Laternen. Sarah konnte niemanden entdecken. Die Straße war verwaist. Rasch kehrte sie zurück an den Kachelofen und wärmte sich. Verflixt! Wo ist er hin?

„Du, Gino. Tu mir einen Gefallen. Schau mal auf der Herrentoilette nach, ob Mark dort ist.“

„Si, Signora.“

Kaum war Gino die Treppe zu den Waschräumen heruntergelaufen, als die Tür aufging. Statt Mark erblickte Sarah einen von den Blumenverkäufern, wie sie so oft in Restaurants aufkreuzten. Der alte Mann im nassen Mantel kam schnurstracks auf Sarah zu und hielt ihr eine Rose entgegen.

„Sind Sie Sarah Birgen?“, fragte er.

„Ja.“ Sarah war überrascht. „Warum?“

Er reichte ihr eine Rose und einen kleinen Umschlag. „Das soll ich Ihnen geben.“

Der Fremde verschwand, bevor Sarah reagieren konnte.

Verwundert drehte sie die Rose und den Brief in der Hand, als Gino erschien.

„Tut mir leid, Signora. Im Waschraum ist er nicht.“

„Danke, Gino“, erwiderte sie. „Ich glaube, Mark hat eine Überraschung für mich.“

Sie öffnete den Umschlag und entfaltete den Brief.

*

Liebe Sarah,

ich habe einen Anruf bekommen und muss ganz dringend ins Büro.

Da ist irgendwas schief gelaufen.

Mach dir keine Sorgen. Ich bin so gegen Mitternacht zu Hause.

Dann erkläre ich dir alles.

Bis gleich

Mark

*

Im ersten Moment war Sarah stinksauer. Er hätte ihr ja wenigstens schnell Bescheid sagen können. Nein! Das war unmöglich. Im nächsten Moment stutze sie. Nein, das passte überhaupt nicht zu ihm. Ganz und gar nicht. Na… der würde ihr eine sehr gute, eine verdammt gute Erklärung geben müssen. Das sollte er sich besser noch vor der Hochzeit abgewöhnen. Ansonsten überleg ich es mir noch.

Frustriert bestellte sie eine weitere Karaffe Wein. Sie würde ohnehin nicht mehr Autor fahren. Also konnte sie genauso gut noch einen schönen, kalten Pinot Grigio trinken.

Kurz nach elf Uhr zahlte sie, ließ sich ein Taxi kommen und betrat alsbald den kleinen Bungalow, den sie mit Mark bewohnte.

Er war nicht da. Kurzerhand brachte sie sein Bettzeug ins Gästezimmer und legte sich ins Bett. Soll er sehen, wie er das wieder geradegebügelt kriegt. Binnen weniger Minuten schlief sie ein.

*

*

*

*19. Oktober 2012 – Köln (Deutschland)

In seinen Mantel eingehüllt kramte Mark nach seiner Zigarettenschachtel in der Tasche. Das ungemütliche Oktoberwetter zerrte an ihm und die Feuchtigkeit kroch durch alle Nähte. Diese verdammten Großtuer und Obergescheiten, fluchte er vor sich hin. Meinen immer, alles regulieren zu müssen. Raucher werden regelrecht diskriminiert. Demnächst gibt’s auch noch ein Furzverbot. Diese Scheiß-Politiker glauben, das Volk erziehen zu müssen! Behandeln uns wie kleine Kinder!

Er zündete sich eine Zigarette an und sog den Rauch ein. Wenigstens hat Gino eine Überdachung vor dem Restaurant anbringen lassen. Hastig knöpfte er seinen Mantel zu.

Er sah, wie drei weitere Gäste das Restaurant ansteuerten. Mark trat ein wenig zur Seite, damit die Männer problemlos an ihm vorbeikamen.

Einer blieb stehen. „He, Jungs. Ich rauche auch noch eine, bevor wir reingehen.“

„Gute Idee“, erwiderte ein anderer. „Ich auch.“

Der erste, ein breitschultriger, junger Mann, hielt eine Zigarette in der Hand und kramte in seiner Tasche. Schließlich fragte er Mark: „Hast du mal Feuer?“

Bevor Mark begriff, hatte einer der beiden anderen ihm den Arm umgedreht. Der dritte hielt ihm den Mund zu. Der erste zischte. „Pass auf, Kumpel. Du gibst jetzt keinen Ton von dir. Verstanden? Du willst doch nicht, dass deiner Verlobten was passiert, oder?“

Mark nickte. Er spürte den heftigen Schmerz in der Schulter. „Du gehst jetzt ganz gemütlich mit uns zum Auto.“ Was blieb ihm anderes übrig? Der, der ihm den Arm festhielt, stieß ihn in den Fond des dunklen Wagens und quetschte sich neben ihn. Ein fetter Mercedes, registrierte Mark. Blitzschnell stiegen die anderen ebenfalls ein und der breitschultrige, junge Mann auf dem Beifahrersitz hielt ihm eine Pistole vor die Nase. „Hör zu!“ Er warf ihm einen Schreibblock und eine Stift auf den Schoß. „Ich diktiere dir jetzt was und du schreibst. Kapiert?“

Mark hatte keine Zeit zum Nachdenken und reagierte mechanisch. Wie eine gut geölte Maschine. Er kritzelte das, was ihm diktiert wurde, auf den Block. Der junge Mann auf der Beifahrerseite, dessen Gesichtszüge im Halbdunkel blieben, riss das Blatt ab und steckte es in einen Umschlag. „Zieh deinen Mantel und dein Jackett aus“, befahl sein Begleiter neben ihm. Der Manschettenknopf seines Hemdes riss ab, als der Mann den Ärmel mit Gewalt nach oben zog. Mark spürte den Einstich und innerhalb von wenigen Augenblicken wurde es schwarz vor seinen Augen.

*

*

*

*20. Oktober 2012 – Köln (Deutschland)

Als Sarah erwachte, schaute sie auf ihren Wecker. 10:27 Uhr. Ihr Schädel brummte. War wohl ein bisschen zuviel Pinot Grigio gewesen gestern Abend. Im Badezimmerschank fand sie die Schachtel mit Aspirin und schluckte zwei der weißen Pillen. Mark schläft offenbar noch, dachte sie. Erst mal einen Kaffee. Auf dem Weg in die Küche sah sie, dass der Postbote schon da gewesen war. Sie hob die Briefe auf und wunderte sich über einen großen, braunen Umschlag, der weder eine Anschrift noch eine Absenderadresse besaß.

Mechanisch stellte sie die Kaffeemaschine an und öffnete den Umschlag. Den Inhalt schüttete sie auf den Küchentisch, auf dem noch die Tassen vom gestrigen Frühstück standen. Sie hatte keine Zeit gehabt, sie wegzuräumen, wie es sonst ihre Gewohnheit war.

Fassungslos starrte sie auf den Inhalt des Briefes. Fotos von Mark. Er lag auf dem Rücksitz eines Autos und hatte die Augen geschlossen. Es sah so aus, als würde er schlafen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Sarah betrachtete die Bilder genau. Nein. Es war eine unnatürliche Körperhaltung. Und dann entdeckte sie die Handschellen. Er war gefesselt. Sarah merkte, wie ihre Knie zu zittern begannen und ließ sich rasch auf dem Stuhl nieder. Es rauschte in ihren Ohren und Übelkeit machte sich bemerkbar. Vorsichtshalber ließ sie sich auf den Boden gleiten, denn ihr wollte schwarz vor Augen werden. Mark! Sarah zwang sich zum tiefen Durchatmen. Nach einigen Atemzügen ging es ihr etwas besser. Schon wollte sie zum Telefon greifen, als sie den kleineren Brief zwischen den Fotos entdeckte.

Mit zitternden Händen riss sie den Umschlag auf, faltete den Bogen auseinander und las:

*

Wenn Sie sich an unsere Anweisungen halten, wird Ihrem Verlobten nichts geschehen.

KEINE POLIZEI! Sonst muss Mark Richter sterben.

*

Wie betäubt saß Sarah auf dem Küchenfußboden und war keines klaren Gedankens fähig.

Was wollten diese Leute? Von ihrem Gehalt konnte sie die Miete bezahlen und monatlich einen kleinen Betrag an die Seite legen. Nein, Geld hatte sie keins. Darum konnte es den Entführern nicht gehen. Sarah bemerkte, dass ihre Nerven zu überdrehen drohten. Sie kannte die Symptome nur zu gut. Ihre Mutter hatte zu deren Lebzeiten oft genug der Tochter gezeigt, was passierte, wenn man nicht rechtzeitig etwas dagegen unternahm. Soweit wollte sie es auf keinen Fall kommen lassen.

Sarah hangelte sich am Stuhl hoch, stolperte am Geländer die Treppe hinauf und öffnete erneut den Spiegelschrank im Bad. Das Zittern ihrer Hände verstärkte sich. Wieder zwang sie sich, ein paar tiefe Atemzüge zu machen. Nur nicht zu schnell atmen. Bloß nicht hyperventilieren, schoss es ihr durch den Kopf. Sie griff nach der Schachtel mit Diazepam. Es waren die 5mg Tabletten. Sie schluckte drei davon. 15mg Valium müssten ausreichen, dachte sie und setzte sich stöhnend auf den WC-Deckel.

Kurz darauf schwankte sie an der Wand entlang bis zu ihrem Schlafzimmer. Noch immer krampfte sich ihre Hand um die Fotos und den Brief. Rücklings ließ sie sich aufs Bett fallen. Nein. Sie würde nicht eher aufstehen, bis sie die Wirkung der Tabletten deutlich fühlte.

In ihrem Kopf kreisten ununterbrochen die Gedanken: Wo ist Mark? Was haben sie mit ihm gemacht? Was wollen sie von uns?

Nach einer knappen halben Stunde merkte Sarah, wie die Tabletten langsam ihre Wirkung entfalteten. Sie wurde ruhiger. Nach einer weiteren halben Stunde gelang es ihr, wieder zu denken. Was sollte sie tun? Nein, die Polizei würde sie garantiert nicht einschalten. Sie konnte Marks Leben nicht gefährden. Aber sie musste irgendetwas tun!

Oh Gott! Aber was?

Wieder griff sie nach den Fotos.

Marks liebes Gesicht wirkte ganz entspannt. Seine blonden Haare waren durcheinander. Wie immer standen sie ihm wie Stoppeln senkrecht vom Kopf ab. Von seinen tiefblauen Augen war nichts zu sehen, denn die Augenlider waren geschlossen. Wie ein zusammengeklapptes Taschenmesser lag er da. Und er trug keine Schuhe. Hose und Hemd sahen reichlich zerknittert aus. Nein, Verletzungen waren nicht erkennbar.

Sarah merkte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Jetzt bloß nicht heulen, ermahnte sie sich. Denken, Sarah. Denken!

*

*

*

*20. Oktober 2014 – ???

Als Mark erwachte und aufstehen wollte, bemerkte er als Erstes seinen Brummschädel. Auch gelang es ihm nicht, sich aufzurichten oder auf die Seite zu drehen. Er ließ sich zurückfallen. Er strengte sich an, seine Gedanken zu ordnen. Was ist mit meinem Kopf los? Hatte er zu viel getrunken? Sein Denkvermögen schien irgendwie eingerostet zu sein. Es klappte nicht richtig. Er versuchte erneut, sich zu konzentrieren. Dennoch dauerte es eine Weile, bevor er sich allmählich erinnerte. Die Bilder in seinem Inneren blitzten auf wie Flashs, wie Blitzlichter. Der dunkle Wagen vor Ginos Trattoria. Die drei brutalen Gestalten. Der Stich in den Arm. Danach nur noch… nichts. Wo zur Hölle bin ich? Es schaukelte, aber nicht besonders heftig. Nein, in einem Auto lag er nicht. Diese verdammte Augenbinde! Er spürte die Handschellen beim Tasten. Was sollte das? Dieser Brummschädel! Mark fluchte in Gedanken. Wieder bemühte er sich, genauer zu hören. Und dann wurde ihm klar… er befand sich in einem Flugzeug. Das pfeifende Geräusch kam von Düsentriebwerken. Mit jedem Moment kehrte die Klarheit in seinen Kopf zurück. Man hatte ihn entführt. Aber wozu? Warum zum Teufel? Was konnte er ihnen schon anbieten? Was wollten die von ihm? Dem kleinen Angestellten bei der Söder GmbH? Oder spielte ihm irgendjemand gerade einen Streich?

Die Eintönigkeit der Geräusche ließ Mark immer wieder in einen Zustand des Dösens abgleiten. Was sollte er auch machen? Es würde sich alles aufklären. Dessen war er sicher. Die hatten ihn mit jemandem verwechselt. Ganz eindeutig!

*

Weil er immer wieder einnickte, hätte Mark nicht sagen können, wie lange das Flugzeug in der Luft gewesen war. Er erwachte, weil das pfeifende Geräusch lauter und unregelmäßiger geworden war. Und er merkte, dass sich die Maschine im Sinkflug befand. Also würden sie bald landen. Nur wenige Augenblicke später setzte der Flieger hart auf der Landepiste auf und Mark war froh, dass er Augenbinde und Handschellen bald los war. Er hörte, wie die Tür geöffnet wurde und wunderte sich. Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas fehlte. Aber was? Wie ein Blitz traf ihn die Erkenntnis: Die üblichen Geräusche auf Flughäfen fehlten. Nachdem die Triebwerke ausgeschaltet waren, herrschte Stille. Absolute Stille. Niemand sagte etwas. Niemand kümmerte sich um ihn. Keiner, der lachte. Nichts. Und dann erwischten ihn die Luftfeuchtigkeit und die Hitze wie eine Keule. Er schnappte nach Luft. Verdammt! Wo war er? Und wie spät mochte es sein? Welcher Tag war es überhaupt?

Er lauschte angestrengt. Aber kein Ton war zu hören. Und dann vernahm er… das Blöken von Schafen.

Schafe?

Schritte näherten sich und eine Tür wurde geöffnet.

„Na? Ausgeschlafen?“, hörte er die harte und kalte Stimme eines unbekannten Mannes. „Pass auf, Freundchen. Ich mach dir jetzt die Handschellen und die Augenbinde los. Versuch gar nicht erst, irgendwas Dummes zu tun. Da draußen laufen ein halbes Dutzend Männer rum. Die knallen dich ohne zu zögern ab. Also – wenn du noch ein bisschen leben willst, dann bist zu ganz artig. Verstanden?“

„Ja“, krächzte Mark.

Der Unbekannte lachte. „Ja, das sagen sie alle. Und dann halten sie sich nicht dran und sind kurz darauf mausetot. Weißt du was? Ich geb dir lieber noch mal eine kleine Auszeit. Aus irgendeinem Grund wollen die dich lebend.“

Mark spürte den Einstich im Arm und war innerhalb von wenigen Augenblicken wieder in die Schwärze eingetaucht.

*

Als er erwachte, fand er sich auf einem großen Bett wieder. Unter der dünnen Bettdecke war er nackt. Und wieder brummte sein Schädel, als hätte er drei Nächte hintereinander Junggesellenparty gefeiert. Benommen richtete er sich auf und sah sich um. Wie hinter einem Schleier entdeckte er ein Fenster, das partout nicht an seinem Platz bleiben wollte. Auch der Türrahmen gegenüber dem Bett schwankte hin und her. Er ließ sich zurück auf das Bett fallen. Dieses Dröhnen und Hämmern in seinem Kopf!

Mark wusste nicht, wie lange er zwischen den sich bewegenden Gegenständen um sich herum und dem Zurückgleiten in einen traumähnlichen Zustand pendelte. Irgendwann erwachte er und merkte, dass sich der Schwindel in seinem Kopf allmählich zurückzog. Auch das Dröhnen in seinem Schädel nahm ab. Er rollte sich auf die Seite und setzte sich ganz langsam auf die Bettkante. Immer wieder rieb er mit beiden Handflächen über sein Gesicht und strich über seine Augen, als könnte er auf diese Weise auch die letzten Nebelschwaden in seinem Hirn vertreiben. Unwillkürlich tauchten die Fragen wieder auf. Wo war er? Was machte er hier? Wie war er hierhergekommen?

Sein Blick wanderte durch das Zimmer. Auf dem Nachttisch stand eine Flasche Wasser. Daneben ein Glas. Alles schien sauber zu sein. Er goss sich das Glas voll und leerte es in einem Zug. Und wenn da wieder dieses Knipsaus-Mittel drin ist? Es war ihm egal. Sein Durst war größer. Wieder und wieder trank er, bis er gleich die Flasche ansetzte. Es schien, als würde mit jedem Schluck ein Stück Klarheit in seinen Kopf zurückkriechen. Als er die leere Flasche zurück auf den Nachttisch stellte, atmete er tief aus und glaubte sich stabil genug, sich im Zimmer umzusehen.

Natürlich versuchte er zuerst, die Tür zu öffnen. Und natürlich war sie verschlossen. Das Gitter vor dem Fenster sagte alles. Aber das Fenster ließ sich öffnen, wie er feststellte. Die Schwüle und Hitze, die ihm entgegenschlug, ließ ihn das Fenster allerdings sofort wieder verschließen. Also ist der Raum klimatisiert, stellte Mark fest.

Die zweite Tür ließ sich leicht öffnen. Ein Badezimmer. Endlich konnte er pinkeln. Auf der Ablage fand er alles, was ein Mann brauchte. Rasierapparat, Rasierwasser, Deo, Zahnpasta, Zahnbürste, Duschgel, Seife. Nein, es fehlte nichts. Frische Handtücher, Badetücher und Waschlappen stapelten sich auf einem Glasregal in einer Nische. Böden und Wände waren mit Marmorplatten gefliest. Alles vom Feinsten, dachte Mark.

Schließlich öffnete er den Kleiderschrank und die Kommodenschubladen. Er fand eine vollständige Herrengarderobe vor. Frische Unterwäsche, Socken, Shorts, T-Shirts – alles was er brauchte. Und die Größe? Er probierte einige Kleidungsstücke an. Sie saßen wie angegossen. Als wären sie für ihn angefertigt worden. Auch die Schuhgrößen entsprachen exakt denen, die ihm passten. Die Klamotten entsprachen zwar nicht seinem Geschmack, aber immer noch besser als nackt rumzurennen. Was hatten sie mit seinen Sachen gemacht?

Er öffnete die Schublade des Schreibtischs und fand Papier, Stifte, Umschläge. Und er entdeckte einen braunen, großen Umschlag. Sein Name stand in Druckbuchstaben darauf. Neugierig und verblüfft zugleich öffnete er das Kuvert. Heraus kamen Fotos und ein zweiter, kleinerer Umschlag. Für einen Moment glaubte er, sein Herz bliebe stehen. Auf den Fotos war Sarah. Sarah!

Sarah in Jeans und Pullover beim Shopping. Sarah im dunkelblauen Kostüm. Sarah beim Bäcker. Sarah beim Rasenmähen.

Oh Gott!Die haben sie beobachtet und auf Schritt und Tritt verfolgt.

Hastig riss er den kleineren Umschlag auf.

*

Wenn Sie vernünftig sind, Mark Richter, wird Ihrer Verlobten nichts passieren. Sollten Sie auf dumme Gedanken kommen, wird sie leider ihren nächsten Geburtstag nicht mehr erleben.

*

Wer waren „die“?

Marks Hirn arbeitete auf Hochtouren. Er befand sich in einem Land, in dem es schwül und heiß war. Im Oktober. Das bedeutete, er musste auf der südlichen Halbkugel sein. Wo gab es solch einen Luxus? Das könnte überall sein.

Er ging zum Fenster und schaute hinaus. Das Meer leuchtete tiefblau mit ein paar türkisfarbenen Stellen. Südsee? Australien? Neuseeland? Afrika? Hawaii? Südamerika? Oder näher am Äquator? Polynesien?

Die Felsen passten nicht zu einem Wüstenstaat wie Saudi Arabien. Da war es auch nicht so schwül. Gab es solche Felsen in Kenia?

Nein, es hatte keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen. Der Brief bewies, dass alles, was er bis hierher erlebt hatte, von langer Hand geplant war. Von sehr langer Hand. Sarahs Rasenmähen in Shorts konnte nur im Sommer gewesen sein. Man hatte sie also observiert. Aber wozu? Er hatte keine Ahnung, was „die“ von ihm wollten. Ganz egal, wie sehr er sich bemühte, die Antwort in seinem Kopf zu finden. Da war sie nicht.

Er schaute sich um. Der Raum war etwa dreißig Quadratmeter groß, mit Terrakotta-Fliesen ausgelegt und mit dunkelbraunem Mobiliar ausgestattet. Weiß getünchte Wände, schlichte Lampen mit Milchglasgehäusen und ein beige-brauner Wollteppich. Eigentlich gemütlich und geschmackvoll, dachte er. Das Bett erinnerte ihn an Hotelbetten – ein großes, zwei Meter breites Boxspringbett. Doch es befanden sich weder ein Fernseher noch ein Radio, geschweige denn ein Computer oder ein Telefon im Zimmer. Somit gab es keinen Kontakt zur Außenwelt. Ratlos saß Mark auf der Bettkante. Und jetzt?, dachte er.

Seufzend stand er auf. Dann kann ich genauso gut duschen gehen.

Während das heiße Wasser über seinen Körper rann, kehrten seine Gedanken immer wieder zu Sarah zurück. Ihm war klar, dass sie sich große Sorgen machen musste. Vielleicht war sie sogar wütend auf ihn. Woher sollte sie wissen, was mit ihm passiert war? Er hatte ja selbst keine Ahnung.

Nach der Dusche fühlte er sich erheblich besser. Das Brummen in seinem Schädel hatte sich endgültig verabschiedet und er verspürte Hunger – ein gutes Zeichen.

Als er zurück in das große Zimmer trat, fand er auf dem Schreibtisch ein Tablett mit Obst und zwei Flaschen Wasser – gut gekühlt. Und seine Armbanduhr lag auf dem Tablett neben dem Obstkorb.

Rasch griff er zur Uhr und befestigte sie am linken Handgelenk. Es war 15:26 Uhr – zumindest laut der Anzeige auf seiner Uhr.

Ob dies aber die Zeit war, die mit der deutschen übereinstimmte oder ob sie der Ortszeit angepasst worden war, vermochte er nicht zu sagen. Durch die lange Bewusstlosigkeit hätte es jede Uhrzeit sein können.

Mark suchte sich ein paar Kleidungsstücke aus und zog sich an.

Dann inspizierte er den Korb. Apfelsinen, Äpfel, Grapefruit, Pfirsiche, Weintrauben und Papayas. Mark stutze. Wenn er auf der südlichen Halbkugel war – dann war dort jetzt Frühling. Und Papayas wurden da erst im Februar geerntet. Wo kamen die Früchte her? Oder war er doch näher am Äquator als gedacht?

Unwillig schüttelte er den Kopf. Früchte sind heute zu jeder Jahreszeit weltweit zu kriegen.

Unwillkürlich musste er grinsen. Nie würde er den Tag vergessen, an dem er diese köstlichen Früchte, diese Papayas, zum ersten Mal gegessen hatte. Drei Tage lang lag er mit hohem Fieber, Erbrechen und Durchfall im Bett. Gott sei Dank stellte der Arzt rasch fest, dass Mark nur unter einer Allergie gegen Papayas litt. Nein, die würde er garantiert nie, nie wieder anrühren.

Er griff nach der Flasche Wasser und stillte erneut seinen Durst. Sein Körper verlangte unmissverständlich nach Flüssigkeit. Kaum, dass er die Flasche abgesetzt hatte, hörte er, wie sich ein Schlüssel drehte.

Erwartungsvoll starrte er zur Tür. Doch nichts geschah.

Vorsichtig näherte er sich ihr, drückte die Klinke herunter und… geräuschlos öffnete sie sich nach innen.

Er steckte den Kopf durch den Türrahmen und sah einen mit hellbeigem Teppichläufer ausgelegten Gang, der sich rechts und links von seinem Zimmer etwa sechs oder sieben Meter ausdehnte, bevor er in einem Winkel von 90 Grad abknickte.

Er betrat den Flur und entschied sich für den Weg, der nach rechts führte.

Hinter der Biegung führte der Gang noch etwa zehn Meter weiter und endete an einem Ausgang mit Glaseinsatz. Auf dem Weg dorthin reihte sich ein Zimmer an das andere – wie in einem Hotel. Durch das strukturierte Glas am Ende des Gangs konnte er nicht erkennen, was sich dahinter befand. Seine Schritte wurden vom dicken Teppichläufer geschluckt und er erreichte das Ende des Flurs, ohne gehört oder gestört zu werden.

Wieder steckte er vorsichtig seinen Kopf durch den Türspalt und sah vor sich einen großen Raum, der mit Konferenzmöbeln ausgestattet war. Er zählte die Stühle – zwölf an der Zahl. An jedem Arbeitsplatz stand ein Computer. Mark schlenderte an den Tischen vorbei und spürte plötzlich, dass er nicht mehr allein im Raum war. Betont langsam schaute er sich um und entdeckte einen jungen Mann, der am anderen Ende des Raums durch eine Tür kam, die den gleichen strukturierten Glaseinsatz besaß wie die, durch die er gerade selbst eingetreten war.

„Hi“, sagte der junge Mann, den Mark auf Anfang zwanzig schätzte. Er war mittelgroß, schlank und hatte lange Haare, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Dem Tonfall nach zu urteilen, war der Fremde Amerikaner und Mark sprach ihn auf Englisch an.

„Hallo“, erwiderte er. „Wie geht’s? Gehörst du hierzu?“

„Ich weiß nicht“, erwiderte der Fremde und Mark hörte die Unsicherheit in dessen Stimme. „Und du?“

„Also ich…“ Mark zögerte. „Ich weiß nicht einmal, wo ich hier bin. Kannst du mir das sagen?“

Der junge Mann schüttelte den Kopf. „Ich weiß auch nicht, wie ich hier her gekommen bin.“

Wieder öffnete sich die Tür mit dem Glaseinsatz und ein weiterer junger Mann schaute in die Runde. Der junge Chinese oder Japaner – Mark wusste nur, dass er asiatischen Ursprungs sein musste – fragte prompt: „Wisst ihr, wo wir hier sind?“

Mark dämmerte langsam, dass sie alle das gleiche Schicksal erfahren hatten. „Offensichtlich weiß das keiner von uns.“

Nach und nach betraten drei weitere junge Männer den Raum und man stellte fest, dass tatsächlich alle das gleiche Erlebnis zu verdauen hatten. Mark erkannte, dass sie alle unter den Nachwirkungen ihrer jeweiligen Entführung litten. Weder Körpersprache noch Mimik noch der Tonfall in den Stimmen ließen einen anderen Schluss zu.

„Na ja“, ließ sich der Amerikaner mit dem Pferdeschwanz vernehmen, „sicherlich wird uns bald jemand erklären, was das soll. Ich bin sicher, dass meine Freundin Carol schon die halbe Nationalgarde in Bewegung gesetzt hat, um mich zu finden.“

„Bist du da sicher?“, hakte der Chinese vorsichtig nach.

Der Amerikaner lachte. „Du kennst Carol nicht.“

„Hattest du keinen Umschlag in deinem Schreibtisch?“, fragte ein Halbwüchsiger mit ausgeprägtem britischem Akzent.

Der Amerikaner streckte dem Burschen die Hand entgegen. „Ich bin Marvin. Meine Freunde nennen mich Laser.“

Der Brite ergriff die Hand und erwiderte: „Mein Name ist Stephen. Und meine Freunde nennen mich „Bug“. Am besten schaust du mal in deinem Schreibtisch nach. Ich jedenfalls habe einen Umschlag gefunden mit einem ganz besonderen Inhalt. Meine Freundin Jennifer wird garantiert niemandem von meinem Verschwinden erzählen.“

Ohne ein Wort zu sagen, drehte sich Marvin auf dem Absatz um und verschwand hinter der Glastür.

Als er kurze Zeit später wieder auftauchte, war er weiß wie ein frisch zubereiteter Joghurt. Ächzend ließ er sich auf einen der Stühle fallen und schaute in die Runde. „Habt ihr alle einen solchen… solchen Umschlag bekommen?“ Mittlerweile waren sechs Männer im Raum versammelt. Einer nach dem anderen nickte stumm.

„Ach du heilige Scheiße!“, stöhnte Marvin. „Was geht denn hier ab? Was wollen die von uns?“

Das nachfolgende Schweigen war beredter als jedes gesprochene Wort.

Keiner von uns hat auch nur den blassesten Schimmer, dachte Mark.

In diese Grabesstille stürmten zwei Typen herein. „Hört zu, Jungs“, sagte ein hagerer Mittdreißiger in zerknitterter Khaki-Hose und schmuddeligem Khaki-Hemd. „Wir haben ein paar Informationen für euch. Aber zuerst gehen wir jetzt alle mal nach draußen und ich zeig euch euer Zuhause für die nächsten paar Wochen.“

Der untersetzte Typ, der Khaki-Hose begleitete, mit weißer Baumwollhose und weißem Poloshirt bekleidet, grinste und fügte hinzu: „Ihr habt gehört, was George gesagt hat. Also… raus mit euch!“

Mark erkannte die Stimme. Es war dieselbe, die ihm das Knipsaus-Mittel nach der Landung verpasst hatte. Die feuchte Hitze traf Mark wieder mit voller Wucht. „So, Jungs“, meinte Khaki-George und schien sich zu amüsieren. Das süffisante Lächeln um seinen Mund ekelte Mark an. „Seht ihr dort den Liegestuhl? Ihr werdet es euch jetzt nacheinander schön bequem auf diesem Stuhl machen. Wir wollen euren Liebsten nämlich die Nachricht übermitteln, dass es euch richtig, richtig gut geht.“ Er zeigte auf seine Kamera. „Die liebe Verwandtschaft braucht von Zeit zu Zeit die Gewissheit, dass sie besser nicht die Polizei einschaltet. Und sie sollen wissen, dass die Bilder tagesaktuell sind.“ Er drehte sich zu dem Dicken in Weiß um. „Hast du die Tageszeitung, Joe?“

„Na klar.“ Der Dicke reichte sie ihm.

„Du da, Schlitzauge, mit dir fang ich an. Also – mach es dir bequem und halte die Zeitung so, dass man das Datum gut lesen kann.“

Zuerst machte George ein Bild, das den jungen Asiaten komplett auf dem Liegestuhl zeigte. Das zweite Bild war eine Nahaufnahme – nur mit dem Kopf der fotografierten Person und der Tageszeitung auf der Brust.

Alle sechs wurden auf diese Weise fotografiert. „Mit dem Meer dahinter seht ihr aus wie auf einer entspannten Urlaubsreise“, grinste Khaki-George. „Eure Herzensdamen werden bestimmt gut schlafen, wenn sie die Fotos gesehen haben.“

„Nun ja“, wollte George fortfahren, als das Blöken von Schafen zu hören war. Ärgerlich drehte er sich zu Joe um. „Können diese Kaffer ihre verdammten Viecher nicht von unserem Grundstück fern halten?“ Joe zuckte mit den Schultern. „Die kümmern sich nicht darum. Die Viecher büchsen sowieso immer wieder aus.“

„Geh in diesen verflixten Kraal und sag dem Häuptling, dass ich seine Schafe höchstpersönlich abmurkse und zu Irish Stew verarbeite, wenn sie sich noch einmal in unsere Nähe wagen.“

Der Dicke grinste. „Ich sag Lucas Bescheid.“

Doch George hörte schon nicht mehr zu. „Ich hab ne Nachricht für euch – von unserm Boss. Auf eurem Schreibtisch findet ihr einen Brief von ihm persönlich. Darin steht, was ihr hier macht, warum ihr hier seid und was wir von euch wollen.“

Die Gruppe rührte sich nicht vom Fleck. George brüllte: „Worauf wartet ihr noch?“

Wortlos drehten sich die Sechs um und Mark sah, wie jeder in seinem jeweiligen Zimmer verschwand. Als er seine Unterkunft betrat, entdeckte er den Brief sofort. In dicken Druckbuchstaben prangte sein Name auf dem Umschlag, der unübersehbar am Obstkorb lehnte.

Mark nahm das Obstmesser und schlitzte das Kuvert auf.