Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

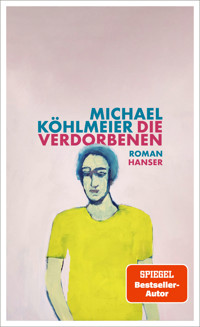

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was entsteht aus Liebe, Besessenheit und Schuld? Michael Köhlmeiers neuer Roman - eine meisterhafte Erkundung des Bösen

Anfang der Siebziger kommt Johann zum Studieren in die Stadt, den Kopf voll wirrer Träume. Er trifft Christiane und Tommi, die ein Paar sind und ihn in ihre Mitte nehmen. Gemeinsam erkunden sie die hellen und die dunklen Seiten der Liebe, gefangen in einem Dreieck, das sich immer enger zuzieht.

Als Johann ein Kind war, fragte sein Vater, ob er einen Wunsch im Leben habe. Und Johann hatte sich nicht getraut zu antworten: »Einmal im Leben möchte ich einen Mann töten.« Michael Köhlmeiers faszinierender Roman erzählt vom falschen Leben im richtigen. Von vergangener Schuld und lebenslanger Unschuld. »Die Verdorbenen« lassen niemanden mehr los.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Was entsteht aus Liebe, Besessenheit und Schuld? Michael Köhlmeiers neuer Roman — eine meisterhafte Erkundung des BösenAnfang der Siebziger kommt Johann zum Studieren in die Stadt, den Kopf voll wirrer Träume. Er trifft Christiane und Tommi, die ein Paar sind und ihn in ihre Mitte nehmen. Gemeinsam erkunden sie die hellen und die dunklen Seiten der Liebe, gefangen in einem Dreieck, das sich immer enger zuzieht.Als Johann ein Kind war, fragte sein Vater, ob er einen Wunsch im Leben habe. Und Johann hatte sich nicht getraut zu antworten: »Einmal im Leben möchte ich einen Mann töten.« Michael Köhlmeiers faszinierender Roman erzählt vom falschen Leben im richtigen. Von vergangener Schuld und lebenslanger Unschuld. »Die Verdorbenen« lassen niemanden mehr los.

Michael Köhlmeier

Die Verdorbenen

Roman | Hanser

O rose, thou art sick!

The invisible worm,

That flies in the night,

In the howling storm,

Has found out thy bed

Of crimson joy,

And his dark secret love

Does thy life destroy.

William Blake, Songs of Experience

Erstes Kapitel

1

Heute habe ich einen Begriff: Unschuld. Wir sind unschuldig gewesen. Wobei die Schuld darin bestünde, nicht zu wissen, was man anderen antut.

Mittendrin stand ich ohne Geld da. Es war Anfang der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, ich war Student. In den ersten Semestern hatten mir meine Eltern jeden Monat dreihundert Mark überwiesen, mein Zimmer kostete sechzig. Dann war mein Vater mit dem Herausgeber der Zeitung, bei der er als Redakteur arbeitete, uneins geworden und hatte gekündigt. Eines Morgens in den Sommerferien weckte er mich und fragte geradeheraus, ob er in Zukunft auf mich Rücksicht nehmen müsse. Ich verstand nicht, was er damit meinte, sagte aber, nein, müsse er nicht. Von da an war ich auf mich allein gestellt. Das Verhältnis zu meinem Vater entspannte sich. Seit meiner Immatrikulation waren wir einander besserwisserisch gekommen, wann immer ein Disput zwischen uns aufkam. Das hatte uns angestrengt und verdrossen. Er mochte dabei sich nicht, ich mich nicht. Ich mich nicht, weil ich den widerspenstigen Ton vorgab; er sich nicht, weil er sich bemühte, mich nachzuahmen.

Ich studierte Germanistik. Und wissenschaftliche Politik — so hieß in Marburg an der Lahn, was an anderen Universitäten Politikwissenschaft oder Politologie genannt wurde. Dabei hatte ich mich nie für Politik interessiert, für Revolten und Revolutionen aber schon. Das klingt einfältig — der Heros, der mit selbstloser Miene seinem Untergang entgegensieht wie Che Guevara auf den Postern oder die barbusige Frau auf dem Gemälde Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix, die mit der Fahne der Revolution in der Faust voranstürmt, oder Marx, Engels, Lenin, deren Köpfe, eng gestaffelt, eine Phalanx aus Strenge, Gerechtigkeit und Rache bilden. Diese Ikonen verbürgten sich für eine absolute Gewissheit. Sie garantierten eine weithin sichtbare Überlegenheit. Sie gefielen mir. Was hatten sie mit herkömmlicher Politik zu tun? Hätte ich den Eindruck gehabt, unter wissenschaftlicher Politik würden Grübeleien über die Debatten der Sozialdemokraten oder der Christdemokraten oder der Liberalen verstanden, Kompromisse im Ringen um die Zukunft Europas diskutiert, Analysen irgendwelcher bilateraler Verträge angestellt — diese Studienrichtung hätte mir nicht weniger fern sein können als Jura oder Elektrotechnik. Ich wünschte mir, Dichter zu werden. Ich war nach Marburg gekommen, um mich auf diesem Gebiet ausbilden zu lassen, deutsche Sprache und Literatur, und hatte erfahren, dass Dichter, wenn sie etwas wert sein wollen, eine Idee haben müssen, und die werde in jenem Institut verabreicht, das in dem niedrigen Gebäude zwischen dem Germanistenturm und dem Romanistenturm untergebracht war. Also inskribierte ich nicht wie geplant bei den Historikern, sondern in Politik.

Nun, als ich auf mich gestellt war, bewarb ich mich bei den Germanisten als Tutor, das war möglich, wenn man fünf Semester hinter sich hatte. Die Tutoren betreuten die Studenten, die von der Schule kamen. Niemandem mussten wir Rechenschaft darüber ablegen, was in unseren Veranstaltungen gelehrt wurde und was nicht, die Universität vertraute uns — oder es war ihr egal. Ein Tutor bekam vierhundert Mark, bar auf die Hand, am letzten Werktag des Monats abzuholen im Sekretariat. Zusätzlich arbeitete ich dreimal in der Woche am Abend für Trinkgeld Bei Charlotte, wo es Bier, Coca-Cola und Apfelsaft gab, keinen Wein, keinen Schnaps und nichts zu essen. Zusätzlich nahm ich in den Ferien beim Österreichischen Rundfunk Songs auf, die ich selber schrieb und die gut ankamen, weswegen der zuständige Mann daran interessiert war, dass ich mehr lieferte, und mir auch ein besseres Honorar in Aussicht stellte. Zusätzlich schrieb ich für eine Regionalzeitung eine wöchentliche Serie: Die Wegbereiter der modernen Literatur. Zu den vierhundert Mark kamen also monatlich noch ungefähr hundert Mark Trinkgeld, dazu zweihundert Mark für die Serie und, realistisch geschätzt, noch einmal fünfzig bis hundert Mark für die Songs. Das waren zusammen siebenhundertfünfzig bis achthundert Mark — ich fühlte mich als reicher Mann. Und hatte noch einiges in Aussicht, eines zumindest: Drei Folgen meiner Serie hatte ich an den Hessischen Rundfunk geschickt, die Literaturredaktion lud mich ein, nach Frankfurt in die Bertramstraße 8 zu kommen. Das tun die doch nur, wenn sie sich etwas versprechen!

Der Engel der Ökonomie war auf mich aufmerksam geworden — das verdankte ich meinem Vater. So sah ich es. Als ich ein Jahr später, wieder in den Sommerferien, zu Hause war, tranken er und ich, die wir nie Alkohol tranken, jeder ein Bier, und das nur, um mit den Flaschen anzustoßen und uns dabei in die Augen zu schauen. In dieser Nacht auf unserer Terrasse nannte ich ihn nicht mehr Papa, sondern bei seinem Vornamen, »Ludwig«. Und er sagte nicht mehr Hänsje zu mir, sondern »Johann«, wie ich immer gewollt hatte, dass mich jeder nennt, denn das ist mein Name, der und kein anderer steht in meinem Pass. Ein dicker, fetter, erwachsener Männername. Meine Mutter hatte sich für den Namen starkgemacht, in Erinnerung an John Lackland, den Johann Ohneland, dem durch die unseligen Sagen um Richard Löwenherz und Robin Hood und dann auch noch durch das Drama von Shakespeare und den Roman von Walter Scott so viel Unrecht angetan worden sei. Sie war promovierte Literaturwissenschaftlerin, hatte aber nie gelehrt und außer einigen Aufsätzen in unwesentlichen Zeitschriften nie etwas veröffentlicht. Sie stammte aus Great Britain, aus Cardiff in Wales. Sie war ihrem ersten Mann gefolgt, einem Offizier der Royal Army, der nach dem Krieg in Kärnten stationiert war. Dort hatte sie meinen Vater kennengelernt, er war Dolmetscher und sieben Jahre jünger als sie. Ihr Mann dagegen war über zwanzig Jahre älter, sie ließ sich nach einiger Mühe und Zeit scheiden und heiratete meinen Vater. Wenn die beiden allein waren, sprachen sie Englisch miteinander, wenn sie und ich allein waren, ebenfalls Englisch, zu dritt Deutsch. Ich lauschte, als ihr mein Vater im Bett von unserem Abend auf der Terrasse berichtete. Er tat es zweimal wortgleich hintereinander, er hatte sie nur deshalb geweckt. Meine Mutter fragte: »Are you a little drunk?« Er antwortete stolz: »Oh yes, I am!« Wir beide — »John and me« —, wir hätten ziemlich einen sitzen. Was überhaupt nicht zutraf — nach je einer kleinen Flasche Bier.

Mein Vater war nie ein Vorbild für mich gewesen. Dennoch, wenn mich einer fragte, welches Wort ich ihm zurechne: Liebe. Er liebte die Bücher, er liebte die Vögel, er liebte die Musik, den Sternenhimmel, den Föhn im Frühling, frische Honigsemmeln zum Frühstück, er liebte seine Frau und er liebte seinen Sohn — er liebte, und wenn er nicht liebte, war er nicht. Eine praktische Seite allerdings hatte seine Liebe kaum.

Einmal — da war ich sechs Jahre alt gewesen und am Beginn der Schule — hatte er mich gefragt: »Was ist ein Wunsch für dein ganzes Leben?« Wie ich dreinschaute, meinte er, ich hätte ihn nicht verstanden, und präzisierte: »Etwas, was du auf alle Fälle wenigstens einmal in deinem Leben tun willst.« Nichts anderes hatte ich verstanden. »Überleg es dir gut«, sagte er. »Morgen frag ich dich noch einmal.« Ich hätte es ihm gleich sagen können. Aber es war etwas, das man nicht sagen, das man nur denken darf. So viel wusste ich bereits von der Welt. Die Antwort hätte gelautet: Einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten. Das war mir in den Sinn geschossen, als wäre es schon lange wie der Bolzen auf der gespannten Armbrust mir auf der Seele gelegen. Ich hoffte, mein Vater würde vergessen, mich an seine Frage zu erinnern. Lügen wollte ich nicht. Er vergaß es. Oder vergaß es nicht. Traute sich aber nicht. Weil er meine Antwort fürchtete?

Der Satz war nicht ausgesprochen, aber er war gedacht worden. Ich erzähle die Begebenheit gleich zu Beginn, weil dieser Satz das hintergründige Motto meiner Lebensgeschichte ist. Wenn jemand seine Geschichte erzählt, ist das nicht eine Art der Wiedergeburt? Dass, wenn der letzte Punkt gesetzt ist, ein neues, reines, unschuldiges Leben begonnen werden kann — auch wenn dieses Leben nicht mehr lange dauern wird?

Als ich dreizehn, vierzehn war, hatte ich mich öfter hinter meinen Eltern hergeschlichen. Ich war neugierig. Mich interessierte, was Erwachsene tun. Ich wollte sie beim Sex belauschen, sie taten es oft. Ich registrierte den feinsten Austausch zwischen ihnen, wenn sie oder er Lust hatte, das waren nicht einmal Blicke oder Worte, sondern der Tonfall war es, bei ihr eine unverwechselbare Heiserkeit, bei ihm ein Freihusten der Kehle. Dann sagten sie zu mir, sie seien müde, heute sei ein strenger Tag gewesen, diese Formel war bezeichnend und immer gleich, und sie ließen mich allein vor dem Radioapparat sitzen. Neben dem Elternschlafzimmer war ein schmaler Alkoven, wo Brennholz gestapelt wurde, damals besaßen wir noch einen Ofen. Im Sommer ließen meine Eltern die Tür offen. Dorthin stellte ich mich und lauschte, in der Glasscheibe der Tür spiegelte sich das Ehebett. Und da hörte ich einmal meinen Vater sagen, er wünsche sich, dass aus mir ein anständiger Mensch werde. Meine Mutter, noch immer heiser, fragte: »Good or smart?« Er sagte: »Good.« Sie: »Smart.« Denn wer nicht gescheit sei, sei auch zu nichts gut. Sie war nicht besonders belesen, verwies auf das gleiche Dutzend Bücher. Anders als er. Immer war ein Buch in der Nähe seiner Hände und immer ein anderes. Aber den Vorsatz, irgendwann einen Essay über ein literarisches Thema zu schreiben, gab sie bis an ihr Lebensende nicht auf. Während er im Großen und Ganzen keine literarische Ambitionen hatte. Er war Feuilletonredakteur einer Provinzzeitung, das genügte ihm. Viel später entdeckte ich, dass sie bei diesem Gespräch über mich und ihre Wünsche an mein Schicksal aus dem Roman Washington Square von Henry James zitiert hatte. Sie sorgte sich um mich, aber sie hielt von mir, was Dr. Austin Sloper von seiner Tochter Catherine hielt, nämlich nichts. Sie traute mir nichts zu — außer vielleicht, ein guter Mensch zu werden. Mein Vater antwortete, er bleibe dabei, gut sei besser als gescheit, das sei jedenfalls sein Lebensmotto von Anfang an gewesen. Er war als sehr junger Mann in den Krieg gezogen, und aus dem wenigen, das er erzählte, schloss ich, dass er ausgiebig getötet hatte.

Bevor wir, Bierflasche gegen Bierflasche, Faust gegen Faust, in dieser Nacht auf der Terrasse auseinandergegangen waren, hatte mich mein Vater gefragt, ob ich jemanden habe. Er meinte, ob ich eine Freundin habe. Das hätte ihm gut zu meiner finanziellen Unabhängigkeit gepasst. Ich sagte, ich wisse nicht, was er meine.

»Du weißt es schon, Johann«, sagte er, vermied gerade in letzter Sekunde zu zwinkern.

Da antwortete ich: »Ja, ich habe jemanden.« Weil ich wollte, dass er sich freute, und weil er mich an diesem Abend zum ersten Mal bei meinem richtigen Namen genannt hatte

Immerhin, so dachte ich, könnte ich jemanden haben. Wenn ich wollte. Besser: Wenn ich gewollt hätte. Steht nicht an jedem Anfang ein Gedanke?

2

Zehn Tage zuvor, am letzten Wochenende des Semesters, war ich mit meinen Studenten aufs Land in ein Heim der Universität gefahren. Dort sollte in gemütlicher Atmosphäre ein Resümee der vergangenen Monate gezogen werden — ein Wochenendseminar, wie es in der Beschreibung des Tutoriums angekündigt war. Wir wollten wandern, schwimmen, spielen, diskutieren, spontane Redewettbewerbe austragen. Im Keller stand eine Tischtennisplatte. Unter den Teilnehmern war ein Paar, die beiden kannten einander schon seit ihrer Volksschulzeit, wie sie uns erzählten, er war dünn und groß und hatte Narben im Gesicht, sprach leise, war sanft, schien jedenfalls so, und hatte rötliches lockiges Haar, der Mode entsprechend fast bis zu den Schultern. Er hieß Tommi, sie Christiane. Ein wenig sonderten sie sich von uns anderen ab. Vielleicht, weil wir sie absonderten. Sonst gehörte niemand zu jemandem, es waren gleich viel Studentinnen wie Studenten. Alle konnten einander gut leiden. Jeder und jede schauten sich um. Nur eben die beiden nicht, sie gehörten einander. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als dass sie zusammenbleiben würden bis ultimo. Alle dachten genauso.

Christiane und ich und die anderen warteten, bis wir drankamen. Tommi spielte gegen einen Kommilitonen, sie waren etwa gleich stark, das hieß, mit Revanche und Gegenrevanche konnte das Spiel noch eine Weile dauern. Neben dem Heim war ein kleiner Weiher. Ich schlug Christiane einen Spaziergang vor.

Ich war bisher nicht aufmerksam geworden auf sie, sie hörte zu, machte sich Notizen, diskutierte aber nicht mit, ein Referat hatte sie gehalten, an das Thema erinnere ich mich nicht mehr, sie war gelobt worden. An ihr glückliches Lächeln erinnere ich mich, als sie sich wieder neben Tommi setzte. Alles an ihr war nicht außergewöhnlich. Ein wenig hatte sie Pausbacken, wahrscheinlich schätzten wir sie deshalb jünger, als sie war. Ich kannte ihren Vor- und ihren Nachnamen, ich wusste die Straße und das Haus, in dem sie mit Tommi ein Zimmer teilte, und hätte mich einer gefragt, welche Farbe ihre Kleidung hat, ich hätte geantwortet: blau. Das konnte stimmen oder nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was wir in der knappen halben Stunde, als wir um den Weiher herumgingen, gesprochen haben. Ich habe wahrscheinlich von zu Hause erzählt. Dass ich Heimweh habe. Dass ich den Föhn vermisse. Mehr fällt mir nicht ein. Das habe ich fast jedem erzählt. Ich hatte kein Heimweh, aber es kam gut an. Sicher hat sie auch etwas erzählt, ich weiß aber nicht was. Vielleicht auch von zu Hause. Ihr Zuhause war irgendwo im Norden, in der Heide. Ganz bestimmt haben wir nichts miteinander gesprochen, was wert gewesen wäre, dass ich es behielte. Aber ich weiß: Wir haben uns nicht berührt. Auch nicht, dass wir zufällig aneinander gestoßen wären. Wir haben uns auch nicht schweigend irgendwie angesehen. Was ich gut kann. Wir sind einmal um den Weiher herumgegangen, das war alles. Als wir zurückkamen, war Zeit zum Abendessen. Wir spielten nicht mehr.

Am Dienstag der darauf folgenden Woche war die letzte Veranstaltung unseres Tutoriums. Da wurde das Angebot des kommenden Semesters besprochen. Ich hatte eine Bücherliste zusammengestellt. Falls jemand über die Sommerferien Theorie lesen wolle. Tommi und Christiane waren sehr still. Danach fragte Christiane, ob ich mit ihnen etwas trinken gehe. Aber bitte nicht in die Mensa. Irgendwohin, wo keine Studenten sind. Das war in Marburg nicht leicht. Es gab ein Lokal in der Oberstadt, das hieß Die Lokomotive, nicht weit von meinem Zimmer. Merkwürdigerweise waren dort nie Studenten, obwohl man gute Würste servierte und nicht teuer. Ich wäre gern draußen am Marktplatz gesessen, es war warm, noch am Abend, und es roch gut, aber sie wünschten, drinnen den Tisch ganz hinten in einer der Nischen zu nehmen. Und so saßen wir dann. Lange. Schweigend. Weil ich ahnte, dass etwas Schweres folgen würde, wollte ich nicht der Erste sein.

Christiane fing an. Ohne Anlauf. Dass sie zu mir ziehen werde. Vorerst. Wie hätte ich das verstehen sollen? Was vorerst heiße? Bis wir etwas Eigenes gefunden hätten. Ich wohnte in einer Wohngemeinschaft zusammen mit zwei Kommilitonen und einer Kommilitonin. Das Wir verstand ich so: Dass wir gemeinsam für Christiane etwas Neues suchen. Gemeinsam? Wer? Tommi, sie, ich. Aber warum ich, der sie ja gar nicht kannte? Und das Ganze verstand ich so: Dass sich Christiane von Tommi trennen wollte, dass es dringend war und sie nicht wusste, wo sie schlafen sollte, vorerst. Aber warum ausgerechnet bei mir?

»Wir haben keinen Platz«, sagte ich. »Ich kann mich umhören, wenn du willst, ob irgendwo ein Bett oder ein Sofa frei ist.«

»Ich werde bei dir schlafen«, sagte sie.

Sie wollte die Beziehung mit Tommi beenden und mit mir sein. Und sie meinte, ich wolle das auch. Und Tommi meinte das ebenso. Er sagte, er werde ihre Titten vermissen. Es war nicht eindeutig, ob er es zu ihr oder zu mir sagte oder nur zu sich selbst. Er müsse immer an ihre dicken, warmen Titten denken. Er habe gesehen, wie sie gewachsen sind. Jetzt müsse er immer denken, dass ich sie angreifen werde. Er weinte regungslos.

»Nur, weil wir um den See herum spaziert sind?«, fragte ich. Da war kein Zynismus dabei. »Wenn irgendetwas ein Missverständnis ist, dann das.«

»Das willst du nicht«, sagte sie schließlich, und Tommi und ich konnten uns aussuchen, ob es eine Frage war oder eine Feststellung. Ohne jede Betonung war es gesprochen worden.

»Nein«, sagte ich, »das will ich nicht.«

Sie stand auf und ging. Und Tommi lief ihr nach.

3

Als mich mein Vater fragte, ob ich jemanden habe, kam mir der Gedanke, es könnte ein Fehler gewesen sein, die Wahrheit gesagt zu haben. Was hätte sich in meinem Leben verändert, wenn ich auf Christianes Angebot eingegangen wäre? Es begegnet einem nicht oft eine Verrücktheit. Obwohl alle so tun: überall lauter Verrücktheiten! Unsinn. Verrücktheiten sind selten. Und was selten ist, ist kostbar. Und warum überhaupt verrückt? Eine Szene wie die in der Lokomotive am Marburger Marktplatz ist ein Diamant in einem Leben aus Sand, und man vergisst sie ein Leben lang nicht. Verrückt sagen wir dazu, weil Momente wie dieser geizig sind und wir nicht mit ihnen rechnen dürfen und sie deshalb niedermachen wollen. Wie wir alles niedermachen, was außergewöhnlich ist. Genauso dachte ich, als ich meinem Vater antwortete: Ja, ich habe jemanden. Wenn Christiane, dachte ich weiter, nach einem kurzen, in nichts denkwürdigen Spaziergang um einen zwar mit Wasserrosen bedeckten Teich zu einem so radikalen Bruch mit ihrem Lebensplan fähig ist