Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

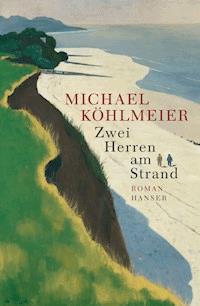

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Winston Churchill und Charlie Chaplin – zwei Giganten der Weltgeschichte, so unterschiedlich wie nur möglich und doch enge Freunde. Der eine schuf als weltberühmter Komiker das Meisterwerk "Der große Diktator", der andere führte mit seinem Widerstandswillen eine ganze Nation durch den Krieg gegen Adolf Hitler. Michael Köhlmeier hat mit dem Blick des großen, phantasievollen Erzählers erkannt, was in diesem unglaublichen Paar steckt: die Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen Kunst und Politik, Komik und Ernst. Der arme Tramp und der große Staatsmann, in diesem verblüffendem Roman des berühmten Autors aus Österreich erleben sie die Geschichte des Jahrhunderts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser E-Book

Michael Köhlmeier

Zwei Herren am Strand

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-24759-8

© Carl Hanser Verlag München 2014

2. E-Book-Auflage 2017

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung des Gemäldes von Félix Vallotton La grève blanche, Vasouy, 1913, Collection particulière, © Fondation Félix Vallotton, Lausanne.

Satz: Gaby Michel, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

für Michael Krüger

Kleiner Mann: »Ich habe einen Schirm.«

»Schön dein Schirm, schön groß.«

Kleiner Mann: »Es regnet aber nicht.«

»Stimmt. Du hast einen Schirm, weil es regnen könnte. Es sieht ganz danach aus. Schau, die dunklen Wolken!«

Kleiner Mann: »Wenn es regnet, spanne ich den Schirm nicht auf.«

»Warum das? Da wirst du doch nass, und der Schirm kann dich vor der Nässe schützen, und wenn man nass ist und durchnässt, kann man leicht krank werden.«

Kleiner Mann: »Ich spanne den Schirm nicht auf, weil er neu ist.«

»Hast du Angst, dass er kaputt gehen könnte?«

Kleiner Mann: »Wenn ich ihn nicht aufspanne, wird er nicht kaputt.«

»Da hast du recht. Dann könntest du ihn aber gleich zu Hause lassen.«

Kleiner Mann: »Wenn ich ihn zu Hause lasse, fragen mich die Leute, ob ich keinen Schirm habe.«

Monika Helfer, Die Bar im Freien

Erster Teil

1

Am Weihnachtstag 1931, gegen Mittag – so erzählte mir mein Vater –, stand ein Mann auf den Stufen zum Eingang des Hauses 119 East 70th Street in Manhattan, New York. Er wollte Mr. Winston Churchill besuchen, der hier vorübergehend bei seiner Cousine weilte.

Der Besucher war nicht angemeldet, das Personal kannte ihn nicht, weder der Butler noch die Krankenschwester, und dass er behauptete, Charlie Chaplin zu sein, wies ihn in ihren Augen als einen gefährlichen Irren aus. Sie drohten mit der Polizei, der Butler schließlich sogar mit einer Brown Bess Muskete, die allerdings nicht funktionstüchtig war, sondern für gewöhnlich als eines von zwei Erinnerungsstücken aus dem Unabhängigkeitskrieg über der Garderobe in der Lobby hing. Erst als der Mann, die Hände zu einem Trichter an den Mund gelegt, so laut er konnte – er konnte nicht laut –, durch den Türschlitz, in dem sein Knie klemmte, rief: »Winston, Winston, ich bin es, Charlie. Ich bin da, Winston. Ich bin gekommen!«, und Churchill, dessen Zimmer sich glücklicherweise im Parterre befand, seinerseits, so laut er konnte – auch er konnte in diesen Tagen nicht laut –, zurückrief – »Glad tidings you bring!« –, ließ man ihn eintreten.

Churchill saß im Bett. Vor sich hatte er ein Nudelbrett als Schreibunterlage, mit Hand beschriebene Blätter, Füllhalter und Buntstifte. In einer Ecke standen eine übermannshohe Staffelei und ein Tisch, voll mit Tuben, Pinseln, Flaschen, Töpfen. Neben dem Kopfkissen stapelten sich Bücher. Den Oberkörper hatte er frei, die linke Schulter und die linke Brusthälfte waren bandagiert, Arm und Hals gelb von alten Blutergüssen.

Chaplin erinnerte sich: »Tränen kippten aus seinen Augen.«

Zehn Tage zuvor hatte Churchill einen Unfall gehabt. Er war – wie es nicht seiner Gewohnheit entsprach – zu Fuß und allein auf der 76th Street unterwegs gewesen, hatte an diesem überraschend milden Winternachmittag die Fifth Avenue überqueren und durch den Central Park spazieren wollen, um im Museum of Natural History seinen Freund und Berater in finanziellen Belangen Bernard Baruch zu treffen. Die beiden, das war schon lange ausgemacht und immer wieder verschoben worden, wollten sich den Star of Indiazeigen lassen, den größten Saphir der Welt, und anschließend in Baruchs Apartment zu Abend essen. In Gedanken abgelenkt, blickte er nach rechts, wie er es von England gewohnt war, setzte einen Fuß auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst und über den Gehsteig geschleudert. Er verletzte sich schwer an der Schulter, im Gesicht, an der Hüfte und am linken Oberschenkel. Der Fahrer des Unfallwagens, ein italienischstämmiger Elektriker, war als erster zur Stelle; er war es auch, der sich um die Ambulanz kümmerte. Churchill wurde ins nahegelegene Lenox Hill Hospital gebracht, wo man ihn trotz seiner Proteste für eine Woche behielt. Die Ärzte diagnostizierten obendrein eine Gehirnerschütterung, sein Gleichgewichtssinn war gestört, vorübergehend konnte er nichts sehen, weil sich die Augen rasend schnell bewegten, auch übergab er sich mehrere Male.

Durch die Indiskretion eines Pflegers bekam die Presse Wind davon. Weil die Ärzteschaft sich geschlossen weigerte, mit den Reportern zu reden, rächten sich diese mit Erfindungen. Konnte man in der New York Times lesen, Churchill gehe es den Umständen entsprechend gut, er grüße vom Krankenbett aus den freundlichen Elektriker aus Napoli, der sich so rührend um ihn bemüht habe, hieß es am folgenden Tag im Wall Street Journal, Churchill schwebe zwischen Leben und Tod, und das New York Journal mutmaßte gar, wenn der ehemalige britische Schatzkanzler wider Erwarten überlebe, werde er wahrscheinlich nie wieder gehen und höchstwahrscheinlich nie wieder sprechen können, seine politische Karriere sei auf alle Fälle beendet. Zeitungen und Radiosender in aller Welt übernahmen die Meldungen; in London rief der Dekan von Westminster zum Gebet in die Kathedrale.

Chaplin hielt sich zu dieser Zeit in Großbritannien auf. Nach der englischen Premiere von City Lights im Londoner Dominion Theatre Ende Februar war er mit seiner Entourage durch Europa gereist, hatte Berlin besucht, München, Venedig, Wien, Paris, war in einer Limousine den Atlantik entlang nach Aquitanien gefahren und hatte in Südfrankreich seinen Bruder Sydney getroffen und ihn überredet, sich ihnen anzuschließen. Auf dem eben erst vom Stapel gelaufenen italienischen Luxusdampfer Augustus hatten sie nach Algier übergesetzt, wo sie von einem weiteren halben Dutzend Freunden empfangen wurden, und waren schließlich mit vier rauhen Geländewagen im Convoy durch Nordafrika gekurvt.

In diesem Jahr hatten sich Churchill und Chaplin bereits zweimal getroffen: in London nach der Filmpremiere – daran erinnerte sich Chaplin nicht gern – und im September, mehr oder weniger zufällig, in Biarritz. Und sie hatten Gelegenheit gefunden, miteinander allein zu sein und lange Gespräche zu führen, über die sie absolutes Stillschweigen bewahrten – was die als besonders neugierig bekannten englischen Journalisten in Weißglut und Spekulation trieb. Die wohlwollenden flunkerten über ein gemeinsames Filmprojekt, andere deuteten an, Künstler und Politiker seien in windige Börsengeschäfte verwickelt, die bösartigen witterten etwas jüdisch Verschwörerisches. Eine Zeitlang beherrschten Tratsch und Klatsch über dieses seltsame Paar die Gesellschaftsspalten der britischen Zeitungen, »Seriöses« war allerdings nicht zu erfahren. Die Protagonisten hatten einander in Pfadfinderart geschworen, niemandem über ihre Spaziergänge und Gespräche zu berichten.

Auch Churchill war in diesem Jahr viel gereist, hatte sich in Frankreich und Deutschland aufgehalten. Den Herbst hatte er zu Hause in Chartwell verbracht, seinem Landhaus über den Wiesen des Weald of Kent, »in der denkbar besten Laune«, wie er an den Architekten Philip Tilden schrieb; und das, obwohl seine politische Laufbahn an ihrem Ende angelangt schien, nachdem er sich wieder einmal mit der Führung der Konservativen überworfen hatte und nach den Oktoberwahlen für keine politische Funktion mehr in Betracht kam. »Ich habe die Absicht, als Schriftsteller viel Geld zu verdienen«, schrieb er – man glaubt, den Befehlston seiner Stimme zu hören –, »hier liegt meine Begabung und meine Bestimmung. Ich werde als Schriftsteller in die Geschichte eingehen, nicht als Politiker.« Wahr ist, dass er zu dieser Zeit, er war achtundfünfzig, einen Großteil seines Einkommens über die Schriftstellerei bestritt, mit Kolumnen und Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt und den Tantiemen seiner Bücher (unter anderem The World Crisis, die vierbändige Geschichte des Krieges 1914–1918und My Early Life,seine Jugenderinnerungen, beides Bestseller). Nun hatte er einen neuen Stoff: die Lebensgeschichte seines Vorfahren John Churchill, des ersten Herzogs von Marlborough, dem es am Beginn des 18. Jahrhunderts gelungen war, die Mächte Europas gegen die Hegemonialpolitik des französischen Königs Ludwig XIV. zu vereinen. Den bei den Historikern in Ungnade gefallenen Duke zu rehabilitieren, war ein früher Jugendtraum gewesen. Als Churchill im Dezember nach Amerika aufbrach, hatte er bereits zweihundert Seiten diktiert und korrigiert.

Chaplin wollte über Weihnachten in London bleiben und nach Neujahr in das warme Kalifornien zurückkehren. In den Zeitungen war zu lesen, der Filmstar plane eine Christmas-Feier für die Waisenkinder der Hanwell Schools, wo er selbst die einsamste und bitterste Zeit seiner Kindheit verbracht habe. Er hatte der Schule einen Besuch abgestattet und war überwältigt gewesen von der Liebe, mit der ihn die Buben und Mädchen empfingen – »eben nicht als Hollywood-Star, sondern als einen der ihren«, wie er – dies sehr wohl – einem Reporter erzählte. Als er von Churchills Unfall erfuhr, sagte er die Weihnachtsfeier kurzerhand ab und buchte eine Überfahrt nach New York.

Chaplin misstraute den Horrormeldungen. Er wusste aus eigener Erfahrung, welchen Genuss eine bestimmte Sorte von Journalisten verspürte, einem einst Hochgejubelten Schmerzen zuzufügen, indem sie Lügen über ihn verbreitete. Er machte sich keine Sorgen um das Leben, nicht einmal allzu große Sorgen um die physische Gesundheit Churchills. Der Gemütszustand des Mannes aber ließ ihn bange sein.

Dies alles habe ich über meinen Vater erfahren.

2

Mein Vater war als Kind Chaplin und Churchill begegnet, beiden in unserer kleinen Stadt, beiden zur gleichen Zeit; sie waren auf ihn aufmerksam geworden, hatten sich mit ihm abgegeben und hatten ihn gelobt. Sehr gern möchte ich davon später ausführlicher erzählen. Mein Vater hatte in seiner Jugend und seinem frühen Erwachsensein mit diesen Vorbildern gelebt; er hätte sich ebenso gut vorstellen können, ein Clown zu werden wie ein Staatsmann. Geworden ist er Beamter der kommunalen Marktaufsicht, hat die Milch von den umliegenden Bauernhöfen kontrolliert, hat Bierproben gezogen und den Zuckergehalt von Rübensirup gemessen.

Nach dem Tod meiner Mutter lebten mein Vater und ich allein und weit weg von Freunden. Wir blieben stumm und reglos am Küchentisch sitzen, wenn jemand an der Wohnungstür klingelte. Wir brachten die Tätigkeiten des Tages hinter uns wie Teile einer Maschine, deren Aufgabe es ist, Melancholie zu erzeugen. (Mein erstes abendfüllendes Programm, da war ich bereits Ende Zwanzig, trug denn auch den Titel Die Melancholiemaschine: Ein Mann macht seinen Haushalt, alles geht schief, das Gesicht habe ich mir bei Buster Keaton abgeschaut, das Publikum brüllte vor Lachen.) Dann begann mein Vater zu trinken und trank von Anfang an sehr viel. Irgendwann schleifte ich den Bewusstlosen am Arm ins Schlafzimmer und zog ihm vor seinem Bett Mantel, Jacke und Schuhe aus. Beim Frühstück sagte ich, ich hätte keine Lust mehr zu leben. Er weinte und trank nichts mehr.

Nach seinem Abitur hatte mein Vater Geschichte studieren wollen, der Krieg war ihm dazwischengefahren, nun beabsichtigte er, das Versäumte nachzuholen. Churchill hatte sich über seine schwerste Zeit gerettet, indem er die Biografie des 1. Duke of Marlborough schrieb; mein Vater wollte sich – und mich – retten, indem er eine Biografie über Churchill schrieb. Ich kam gerade in die Schule, als er damit begann. Er ließ mich an seiner Arbeit teilhaben und erklärte mir auch seine Absicht. Wenn ein Mensch sehr traurig ist, sagte er, sei es ratsam, dass er sich von sich selbst ablenke. Es gebe einige Begabte, denen gelinge es, so zu tun, als wären sie ein anderer; sie schauen sich selber an, schütteln den Kopf über sich selbst oder nicken beifällig, sie nehmen sich ernst, aber nicht allzu ernst; auf diese Weise gelinge es ihnen, ohne Schaden über die Traurigkeit hinwegzukommen. Die meisten Menschen aber sähen immer und überall in sich selbst nur sich selbst, was ja auch kein Wunder sei, sei man selbst ja man selbst. Diese könnten nicht so tun, als wären sie ein anderer, ihnen bleibe nichts anderes übrig, als so zu tun, als wäre ein anderer sie. Und das sei gar nicht so schwer. Am besten gelinge das, wenn man das Leben eines anderen nacherzähle. Churchill habe das Leben des 1. Duke of Marlborough nacherzählt, er erzähle das Leben Churchills nach.

Allein zu diesem Zweck lernte er Englisch; er konnte es gut lesen und gut schreiben, gut sprechen konnte er es nie. Er brachte seine Arbeit im Amt hinter sich und dann las und lernte er, las bis spät in die Nacht hinein; las, während ich neben ihm mit meinen Klötzen spielte, las, während ich meine Hausaufgaben machte, las, während ich kochte und meinen Eintopf auf unsere Teller häufte, lernte, während er die Wäsche aufhängte und während er die Wäsche bügelte. Er strebte keinen akademischen Grad an, aber am Ende seines Lebens verfügte er über ein historisches Wissen, vor dem mancher Universitätsprofessor in Verlegenheit geraten wäre.

In unserer Stadt gab es mehr Theater und Kinos als anderswo, und überall wurde Lustiges gezeigt. Mein Vater meinte, er und sein Sohn seien zu einsam und lachten zu wenig. Er schlug vor, zweimal in der Woche ins Theater oder ins Kino zu gehen. Ich sah meinen ersten Chaplin-Film – Limelight – und sah meine ersten Clowns – Alfredo Smaldini, Arminio Rothstein alias Habakuk und den unvergleichlichen Charlie Rivel. Ich interessierte mich für Clowns, mein Vater sagte, Clown sei ein ehrenwerter Beruf. Er besorgte mir Bücher mit Biografien berühmter Komiker und mit Sketches und Anleitungen zu Pantomimen, und ich probierte, die Nummern nachzuspielen. Wir hatten schöne Abende. Er erzählte mir, was er gelesen hatte und was er zu schreiben gedenke, ich spielte ihm vor, was mir an Komischem eingefallen war. Er lachte über meinen Clown, wie ich ihn nie hatte lachen sehen. Wir beide lachten sehr viel in dieser Zeit. Ich konnte mir vorstellen, wenn ich groß bin, eine Biografie über Charlie Chaplin zu schreiben, wie er – nun schon seit etlichen Jahren – an einer Biografie über Winston Churchill schrieb.

Ich wurde Lehrer für Geschichte und Literatur an einem Gymnasium. An den Wochenenden trat ich als Spaßmacher auf, erst gemeinsam mit einer Kollegin, dann allein, später, als ich meine Lehrerstelle aufgab und nur noch den Beruf des Clowns ausübte, zusammen mit einer lebensgroßen Puppe.

Im Herbst 1974 nahm mein Vater in Aachen an einem Symposion anlässlich des 100. Geburtstags von Winston Churchill teil. Er saß im Rathaus unter den Zuschauern, als Mr. William Knott – »The very private Private Secretary to a very prime Prime Minister« – auf der Bühne von dem Journalisten und Churchill-Biografen Sebastian Haffner interviewt wurde. Nach der Veranstaltung – die im selben Saal stattfand, in dem Churchill 1956 den Karlspreis entgegengenommen hatte – hielt mein Vater den unscheinbar aussehenden, ebenso verschlossen wie extrovertiert wirkenden Zeitzeugen am Ärmel fest und sprach ihn in Schriftenglisch an. Offenbar waren die Fragen, die er an ihn richtete, so originell, dass sich Mr. Knott diesen Übergriff nicht nur gefallen ließ, sondern obendrein für den folgenden Tag eine Einladung zu Mittagessen und anschließendem Spaziergang annahm.

Aus dieser Begegnung entstand eine Brieffreundschaft, die es auf zwei bis drei nicht selten an die zehn Seiten umfassende Schreiben pro Woche und Person brachte und zehn Jahre hielt, bis zum Tod von William Knott.

Das Konvolut (über 1000 Seiten) mitsamt einigen fotokopierten Dokumenten habe ich dem Churchill Archives Centre in Cambridge übergeben, wo es von Montag bis Freitag zwischen 9–17 Uhr eingesehen werden kann.

3

Dass Chaplin und Churchill niemandem, auch nicht den engsten Freunden, von ihren Spazierganggesprächen erzählten (»talk-walks«, wie der geschmeidige Chaplin sagte, »duck-walk-talks«, wie der korpulente Churchill selbstironisch verdrehte und ergänzte), hatte einen Grund, nämlich das Thema derselben: der Freitod.

Mit anderen Dingen hielten sie sich nicht auf. Sie hatten wenig gemeinsame Interessen und zu viele trennende Ansichten. Sie verzichteten auf Höflichkeitsfloskeln, kürzten ab, indem sie Persönliches, das sich nicht auf die Sache bezog, übersprangen, und schlossen dort an, wo sie ihren Gedankenaustausch vor Monaten, manchmal vor Jahren unterbrochen hatten. Sie besprachen Motive und Techniken, sich das Leben zu nehmen, diskutierten Peristase und Ambiente der letzten Tage und Stunden berühmter Selbstmörder – Vincent van Gogh, Seneca, Ludwig II. von Bayern, Lord Lyttelton, Hannibal oder Jack London (dem Chaplin noch persönlich begegnet war und der ihm die Idee zu The Gold Rush geliefert hatte) und analysierten ihre eigenen aktuellen Befindlichkeiten, indem sie die genannten Beispiele dazu in Vergleich brachten. Sie waren sich jederzeit gewärtig, dass sie des Trostes bedurften; klagten vor ihren Nächsten gern, dass sie – beide hatten einen Hang zu Pathos und Weinerlichkeit – ihr ganzes Leben des Trostes bedurft hatten. (Zu ihrem beiderseitigen Erstaunen stellten sie fest, dass sie, längst bevor sie sich kennen gelernt hatten, jeder einen kleinen Essay zu diesem Begriff hatten schreiben wollen. Ohne voneinander zu wissen, waren sie von T. S. Eliot dazu aufgefordert worden. Der berühmte englische Dichter, selbst geplagt von Depressionen, hatte für seine Zeitschrift The Criterion ein ABC des Trostes geplant, Chaplins und Churchills Beiträge wären aufeinanderfolgend erschienen. Aus irgendwelchen Gründen war nichts daraus geworden.)

Schon nach ihrem ersten Treffen hatten sie sich vorgenommen, einander wenigstens einmal im Jahr zu sehen und dann mindestens zwei Stunden zu gehen. Beide waren sie keine großen Spaziergänger, und die Natur mit ihren Vögeln, Blumen, Gerüchen und Farben beachteten sie erst, sobald sie sich ihrem Formwillen fügte – Chaplin, wenn er ihre Wirkung vor der Kamera im Gesicht des Tramps spiegelte, Churchill, wenn er in Chartwell den Garten gestaltete, als wäre er ein dreidimensionales, allen Sinnen zugängliches Gemälde, also ein Ding aus seiner Hand. Bei ihren Spaziergängen zwangen sie sich dazu, auf die Natur zu achten und sie gelten zu lassen als einen Zustand, der weder ihres Zutuns noch ihrer Beurteilung bedurfte; wobei – das gestanden sie sich, halb amüsiert, halb bestürzt, ein – sie nicht zu artikulieren vermochten, was sie unter Natur eigentlich verstanden. Einmal, es war bei einer Wanderung über einen schmalen, steilen Weg durch die Malibu Hills, blieben sie vor einem Busch stehen, der über und über mit kleinen blutroten Früchten behangen war. Als nach Minuten keiner von ihnen etwas gesagt hatte, fragte Chaplin, was der Grund für ihr andächtiges Schweigen sei. Churchill antwortete, Verlegenheit. Chaplin sinnierte, sie hätten wohl noch einen weiten Weg vor sich. Worauf sich Churchill umdrehte und über die mit dürrem Gras bestandenen Hügel blickte, abermals den Kopf wandte und vorausblickte und nickte und Blick und Nicken sogleich kommentierte: »Dies ist unser Weg! Dies! Nur so viel, um Ihre Metapher abzuschwächen.« – Metaphern könne man sich nur leisten, wo es nicht ums Ganze geht.

Trost, sagten sie sich, sollte er wirken und vorhalten, musste geplant sein – nicht anders als ein Antrag im House of Commons oder der Bau eines Schwimmbeckens, nicht anders als die Vorbereitung eines Films. Die Qualität eines Plans aber hänge ab von der Methode seiner Erstellung. Sie befahlen – ja, befahlen! – sich eine Methode, die alles Pathetische, Sentimentale, Moralische, das Weinerliche, Erpresserische, Fatalistische und die nutzlosen Gottverwünschungen und Weltempörungen eliminierte. Tatsächlich gelang es ihnen, über sich selbst und eine mögliche Selbstauslöschung zu sprechen, als würde über eine dritte Person verhandelt, die nicht anwesend war und deren Gedanken und Schicksal mehr ihr wissenschaftliches oder ästhetisches Interesse weckte, als dass Mitleid für sie empfunden wurde. Churchill bemerkte später rückblickend, dass in ihren Gesprächen die Passivkonstruktionen dominierten – nicht er und sein Freund verhandelten, sondern »es wurde verhandelt«, nicht sie hatten ein wissenschaftliches Interesse, sondern »es wurde geweckt«, nicht sie empfanden Mitleid, sondern »Mitleid wurde empfunden«. Chaplin brachte ihre Gesprächshaltung auf die Formel: »Nüchtern bis zur Erleuchtung.«

Diese Gespräche waren oft lustig, sehr lustig. Aber sie waren nicht lustig gemeint. Manchmal trugen sie Früchte: Die Szene aus City Lights, in der sich der reiche Mann die Schlinge eines Seils um den Hals legt, dessen Ende an einem schwerer Stein befestigt ist, den er ins Wasser stoßen will, wovon ihn der Tramp verzweifelt abzuhalten versucht, was damit endet, dass der Tramp selbst ins Wasser fällt – diese Szene hatten sie sich gemeinsam ausgedacht, da kannten sie einander gerade einmal ein paar Stunden.

Chaplin wusste also Bescheid über Churchills immer wiederkehrenden Gemütszustand finsterer Ausweglosigkeit – den »schwarzen Hund«, wie Samuel Johnson diesen Bastard aus fehlgeleiteten Impulsen und verpantschter Gehirnchemie genannt hatte. Er wusste, dass Churchill, der Inbegriff britischen Draufgängertums, immer wieder in den Zwinger der Bestie hineingeriet, ohne dass er vermocht hätte, dagegen Vorkehrungen zu treffen; dass ihn das Tier hinterrücks anfiel und ihn, den Inbegriff des Rhetorikers, innerhalb weniger Stunden zu einem ängstlichen Stammler werden ließ, der bald nur mehr einen Begriff denken und nur noch in einsilbigen Worten sprechen konnte. Mit niemandem, auch nicht mit seinen Ärzten, hatte Churchill je ausführlicher und ehrlicher über dieses Leiden gesprochen.

Churchill wiederum war unterrichtet über die Angstzustände, die dem größten aller Leinwandkünstler in den Tagen und Wochen nach Fertigstellung eines Films zusetzten, ihn knechteten, ihn manchmal bis zur Sprachlosigkeit lähmten und mit dem Gefühl völligen Vernichtetseins alleinließen. Beide hielten sie nicht viel von der Philosophie, schon gar nicht von der deutschen, aber Nietzsches Meinung, dass der Gedanke an Selbstmord ein starkes Trostmittel sei, mit dem man über manch böse Nacht hinwegkomme, teilten sie; obwohl keiner von ihnen die Stelle benennen konnte, wo das geschrieben stand.

Damit dieses radikalste Trostmittel nicht irgendwann als einziges übrig bliebe, darum hatten Churchill und Chaplin beschlossen, einander immer wieder zu treffen; denn wenn es einen gäbe, der den anderen von diesem Weg abhalten könne, dann er oder er.

4

Ihr erstes Zusammentreffen hatte in Chaplin ein starkes Gefühl der Dankbarkeit hinterlassen; und weil Dankbarkeit – wie Gerechtigkeit, Freiheit, Höflichkeit und ein paar weitere -heit- und -keit-Wörter – zur Grundausstattung des Tramps gehörte, hielt er sehr viel von ihr.

Die Begegnung hatte im sogenannten »Ocean House« oder »Beach House« der Schauspielerin Marion Davies in Santa Monica stattgefunden. Miss Davies war die Geliebte des Verlegers und Medien-Tycoons William Randolph Hearst und dies schon seit vielen Jahren. Zur Einweihung des Strandhauses mit seinen einhundert Zimmern waren zweihundert Personen eingeladen worden, lauter Berühmtheiten aus Politik, Film, Wirtschaft, Wissenschaft. Chaplin wollte eigentlich nicht kommen. Douglas Fairbanks und Mary Pickford, seine loyalsten Freunde in Hollywood, hatten ihn schließlich überredet.

Das war im Frühjahr 1927 gewesen – für Chaplin eine schreckliche Zeit. Seine zweite Ehe war zerbrochen. Lita und ihre Anwälte hatten den schmutzigsten Rosenkrieg angezettelt, an den sich die amerikanische Presse erinnern konnte (die für diesen Krieg ausreichend Munition lieferte). Sie wollten Charlie Chaplin ruinieren, finanziell und gesellschaftlich, und sie hatten gute Aussichten. Sie verklagten nicht nur ihn, sondern auch sein Studio und seine Firma United Artists. Sie setzten Verfügungen gegen die National Bank of Los Angeles, die Bank von Italien und andere Geldinstitute durch, bei denen sie Teile von Chaplins Vermögen vermuteten, immerhin eines der größten der Filmbranche.

Gerüchte wurden verbreitet, Charlie habe vor der Ehe und während der Ehe immer wieder Sex mit Minderjährigen gehabt. In schreienden Lettern wurde von einer gewissen Lillita Louise MacMurray berichtet, die als Fünfzehnjährige in die Klauen des Unholds geraten sei. Bald stellte sich heraus, dass es sich bei der Genannten um keine andere als um Chaplins Frau handelte, die höchstpersönlich den Prozess gegen ihn führte, die sich als Künstlerin Lita Grey und in ihren alltäglichen Geschäften weiterhin stolz und frech Lita Grey Chaplin nannte. Die Zeitung kommentierte diese groteske Peinlichkeit mit keinem Wort, entschuldigte sich natürlich auch nicht, sondern deckte schon den nächsten Skandal auf: Als Lita zum ersten Mal schwanger gewesen war, sei sie von Chaplin kurzerhand aus der Besetzung für The Gold Rush geworfen worden; statt ihrer habe er eine gewisse Georgia Hale für die weibliche Hauptrolle besetzt, eine sechzehnjährige Schönheitskönigin aus Chicago. Außerdem habe er Lita gezwungen, die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes geheimzuhalten, damit dieses Ereignis nicht einem »viel wichtigeren«, nämlich der Premiere des Films, in die Quere komme. Er habe einen Arzt bestochen, das Geburtsdatum von Charles jun. um ein paar Tage später anzugeben. Die jüngste von Chaplins Liebhaberinnen, konnte man bald lesen, sei noch nicht dreizehn gewesen, ein Mädchen aus gottesfürchtiger Familie, das von zu Hause weggelaufen sei, weil sie mit ihrem Vater Streit gehabt habe. Chaplin habe die Weinende am Straßenrand aufgelesen und mit nach Hause genommen und ihr den gütigen Onkel vorgespielt, wofür er zweifellos Talent habe. Das Mädchen, heute eine Frau, wurde in der Zeitung zitiert, er habe ihr vorgelogen, es sei alles in Ordnung, er sei mit ihrem Vater in Verbindung getreten, der habe ihn sogar ausdrücklich gebeten, »seine Hand über sie zu halten«; was er – in welcher Form, darüber wolle man aus Rücksicht auf die Sensibilität der weiblichen Leserschaft schweigen – auch getan habe. Chaplin klagte, und die Zeitung wurde gezwungen, eine Entgegnung zu drucken; was sie auch tat – winzigklein auf Seite 5 und ein Jahr später.

In ihrem Kreuzzug ließen Litas Anwälte und die Reporter bald keine Geschmacklosigkeit, keine Niederträchtigkeit aus. Die Anklageschrift – die der Presse zugespielt wurde – schilderte neben seelischen Grausamkeiten, die Chaplin seiner Frau angetan habe, dann doch detailreich und ohne Rücksicht auf die »Sensibilität der weiblichen Leserschaft« gewisse Sexualpraktiken, die in den USA unter Strafe standen und die er von ihr Nacht für Nacht verlangt haben sollte. Noch war frisch im öffentlichen Gedächtnis der Skandal um Fatty Arbuckle – einen Freund von Chaplin aus frühen Tagen –, den das Gericht vom Vorwurf des Totschlags an einer Schauspielerin während einer Sexorgie zwar freigesprochen hatte, nichtsdestoweniger war die Karriere des Mannes beendet, er war ein Wrack. Es war offensichtlich, dass Lita und ihre Anwälte Chaplin in das gleiche Eck drängen wollten: nicht nur Kinderschänder, sondern auch pervers. Frauenverbände forderten landesweit einen Boykott von Chaplins Filmen, vor den Studios wurde demonstriert, die Gebäude wurden von den Zwangsverwaltern unter Bewachung gestellt, jeder Kleiderbügel, den ein Boy von A nach B trug, wurde registriert, zwei seiner Trampkostüme wurden konfisziert.

Chaplin erlitt einen Nervenzusammenbruch, tagelang war er nicht in der Lage zu sprechen. Er unterbrach die Arbeiten an The Circus für unbestimmte Zeit, was United Artists täglich ein Vermögen kostete. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, übersiedelte in ein Hotel, sein Haus am Summit Drive verwaiste, die einzigen, zu denen er Kontakt hielt, waren die Fairbanks. Dass Marion Davies Mr. Charles Chaplin zur Einweihung ihres Strandhauses einlud, war ein Statement. Douglas und Mary hatten gemeint, er dürfe diese Sympathieerklärung nicht zurückweisen.

Churchill war nicht von Marion Davies eingeladen worden, sondern von Hearst; der aber war nicht gekommen, er und seine Geliebte hatten sich an diesem Tag gestritten. Churchill kannte niemanden persönlich, etliche von Angesicht. Die meiste Zeit stand er draußen auf der Strandterrasse neben einer der Säulen, den Mantel übergehängt, als wolle er gleich gehen. Chaplin, weil er nicht erleben wollte, wie man ihn mied, zog sich ebenfalls zurück, noch ehe man ihn mied, und stellte sich an die Säule daneben. Vom Pazifik herauf zog ein kalter Wind. Als im Salon die in dieser Saison berühmte und laut Ankündigung unberechenbar extravagante Edythe Baker Klavier spielte und dazu sang und tanzte, waren Chaplin und Churchill bald die einzigen draußen.

Churchill fragte, ob Chaplin ihn auf einem Spaziergang über den Strand begleiten wolle. Chaplin gab zu bedenken, dass sie mit ihren feinen Partyschuhen im Sand versänken und die Schuhe ruinierten und nasse Füße bekämen. Ob ihn das störe, fragte Churchill. Es störte ihn nicht. Im Gegenteil, allein diese Frage, sagte Chaplin, erleichtere sein Herz.

Nachdem sie mit hochgezogenen Hosenbeinen über den Sand gelaufen und auf dem harten feuchten Streifen nahe am Wasser angelangt waren, wo sie parallel zu den erleuchteten Strandhäusern von Santa Monica Beach nordwärts gingen, fragte Churchill: »Sind Sie krank?«

»Sehe ich so aus?«, fragte Chaplin zurück.

»Ja.«

»Wie sehe ich aus?«

»Wie ein Mann, der an Selbstmord denkt«, hatte Churchill geantwortet.

»Das können Sie in der Dunkelheit nicht beurteilen.«

»Ist es so?«

Bei anderer Gelegenheit erklärte einer dem anderen, er habe in diesem Augenblick beschlossen, sich nicht vorzustellen. Beide fanden die Aussicht auf eine Beichte im Schatten von Nacht und Anonymität verlockender als eine namentliche Bekanntschaft mit welcher Zelebrität auch immer. Sie gaben zu, vielleicht nicht die Person des anderen erkannt zu haben, sehr wohl aber die Persönlichkeit, und meinten damit deren Drangsal. Chaplin – der ohne Zweifel eine Affinität zu romantischen Archetypen hatte – sagte, es sei ihm ein Schauder über den Rücken gelaufen bei dem Gedanken, einem Doppelgänger zu begegnen, freilich einem, dem er nicht im geringsten ähnlich sah, einem zweiten Ich im fleischlichen Kleid eines anderen, sozusagen. Churchill – auch er war in seinem Herzensgrund geprägt von den verführerischen Überspanntheiten des 19. Jahrhunderts (Bram Stoker, der Autor von Dracula, war immerhin ein Freund seines Vaters gewesen, und über Robert Louis Stevensons Novelle Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde hatte er seine erste Rede gehalten, als Fünfzehnjähriger in der Harrow School als Abschlussarbeit im Englischunterricht) –, Churchill bestätigte, ihm seien ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen, und dass er und Mr. Chaplin erstens äußerlich, zweitens nach ihrer Herkunft und vor allem drittens in ihren politischen Ansichten sich voneinander gar so stark unterschieden, habe das Unheimliche an der Sache nur noch gesteigert, zugleich aber auch ein Gefühl nie gekannter Vertrautheit in ihm aufgerufen.

»Ist es so?«, fragte Churchill wieder.

»Ja, es ist so«, antwortete Chaplin.

5

Wenige Monate vor seinem Tod, im Sommer 1977, sprach Chaplin – inzwischen Sir Charles Chaplin – ausführlich und ein letztes Mal in seinem Leben mit einem Journalisten, mit Josef Melzer, der von einem deutschen Nachrichtenmagazin den Auftrag erhalten hatte, »dem Geheimnis der Lichtgestalt des Lichtspieltheaters auf die Spur zu kommen, bevor sie sich selbst in Licht auflöse« – so Melzer im Vorwort zu seinem Buch (J. M., Chaplins Tugend, W. Kert Verlag, Bern 1979), das mir neben dem Briefwechsel zwischen meinem Vater und William Knott die ergiebigste Quelle für meinen Bericht ist. Melzer besuchte Chaplin im Manoir de Ban, seiner Villa in den Weinbergen oberhalb von Vevey mit Blick auf den Genfer See. Churchill war seit zwölf Jahren tot. Chaplin fühlte sich nicht mehr an seinen Pfandfinderschwur gebunden und gewährte Einblick in das intime Thema dieser von aller Welt als kurios empfundenen Freundschaft und erzählte auch von ihrer ersten Begegnung am Strand von Santa Monica.

Er habe, erinnerte er sich, zunächst gebangt, der andere, wer immer er auch sein mochte, könnte ihn erkennen und sich entweder mit Abscheu von ihm abwenden oder in ein solidarisches Mitleid verfallen, je nachdem zu welchem Lager er sich rechnete und welche Zeitungen er las. Der Gedanke an einen Suizid sei zwar, wie der Fremde richtig erkannt habe, durch die mediale Hetze der vorangegangenen Wochen gefährlich akut geworden, diese Option habe ihn allerdings schon seit seiner Kindheit begleitet. Eine himmelschreiende Tatsache sei ihm wieder einmal klar geworden, diesmal am Strand unter dem Sternenhimmel des kalifornischen Februars: Er hatte in seinem an Freunden so reichen Leben bisher nicht einen getroffen, mit dem er über dieses Thema hätte sprechen können.

Der Fremde deutete auf die Wunde. »Erzählen Sie einfach«, sagte er. »Ich höre Ihnen zu.«

»Ich war verlegen, wie und wo ich anfangen sollte«, sprach Chaplin Josef Melzer aufs Band. »Meine Erinnerungen überfielen mich wie ein Sturzbach. Ich meine: gewisse Erinnerungen. Es war, als wäre in meinem Gedächtnis ein Filter eingebaut, der ausschließlich die Erinnerungen an meine Selbstmordgedanken durchließ. Ich sah mich als einen Mann, der nun seit achtunddreißig Jahren durchs Leben hampelte und dabei alles Mögliche unternahm, damit er sich nicht am nächsten Baum aufknöpfte oder sich von der nächsten Brücke stürzte oder eine Pistole kaufte, was damals das Leichteste auf der Welt war, um sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen.«

Aber, entgegnete Melzer, er könne doch nicht vergessen haben, auch in so einem Moment nicht, dass er, und das dürfe ohne Übertreibung behauptet werden, nicht nur der beliebteste Schauspieler, sondern der beliebteste Mensch der Welt gewesen sei.

»Ich«, rief Chaplin aus, »ich? Meinen Sie? Meinen Sie tatsächlich? Was meinen Sie damit? Ich war niemand! Alles war der Tramp! Jeder, der mich auf der Straße erkannte, der mir bis vor kurzem zugejubelt hätte, jeder sah in mir den Tramp. Geliebt wurde der Tramp. Als wäre er nicht ich. Als wäre er ein anderer. Ein Kommentator schrieb, es müsse doch eine Möglichkeit geben, mir zu verbieten, weiterhin den Tramp zu spielen, ich sei dieser Rolle nicht mehr würdig. Litas Anwälte prüften, ob eine einstweilige Verfügung auf die Figur des Tramps beantragt werden könnte. Jetzt, da mich alle verfluchten, glaubten sie, hinter Charlie mein wahres Ich zu sehen. Sie hatten in mich investiert, ihre Liebe, ihre Hoffnungen, ihre Schadenfreude, nun fühlten sie sich betrogen. Diesem Fremden am Strand von Santa Monica, so bildete ich mir ein, war es gleichgültig, wer ich war. Ich glaubte, er wisse nichts. Ich glaubte, er sehe in mir weder Charlie, den Tramp, noch Charles Spencer Chaplin, das Monster. Ich glaubte, er war mir gesandt worden, von irgendwoher, ihm wollte ich alles erzählen. Aber ich wusste nicht, wie und wo ich beginnen sollte, ohne meine Identität preiszugeben. Viel mehr, als dass wir beide Engländer waren, haben wir einander nicht verraten.«

Und so habe er beschlossen, nicht einen aktuellen Bericht seiner Drangsal zu liefern, sondern von deren Anbeginn zu erzählen – was ihn nicht weniger Mühe gekostet habe.

»Ich«, sagte er, blieb stehen, verschränkte die Arme eng vor dem Körper und wiegte sich zu einem imaginären Rhythmus, wie es seine Art war, wenn er seiner Sekretärin die Zwischentitel zu einem Film diktierte, »ich gehöre zu der seltenen Sorte von Menschen, die schon im Alter von sechs Jahren ernsthaft darüber nachdachten, freiwillig aus dem Leben zu scheiden.«

Churchill, weil er fürchtete, sich zu erkälten, wenn er sich nicht bewegte – erzählte er fünfzehn Jahre später seinem Privatsekretär William Knott –, legte seine Hand an Chaplins Schulter und schob ihn sanft voran, was auch als eine Geste der Teilnahme verstanden werden konnte. Hinter den letzten Häusern war die Welt schwarz und das Wasser nicht vom Land zu unterscheiden. Er meinte, in der Dunkelheit würde es seinem neuen Freund leichter fallen, »von den Klippen zu erzählen, über die er als Kind in das böse Maul geblickt hatte«. Er habe entschieden, dass beim Rückweg er drankam. Auch er wollte erzählen. Er wollte, dass sich ihr Spaziergang nach dieser Dramaturgie gestaltete.

»Ich höre Ihnen zu«, sagte er, »und wenn Sie wünschen, dass ich eine Meinung abgebe, genieren Sie sich nicht, es mir zu sagen.«

Aus Chaplins Schilderung dieses Abends erfahren wir, dass er von seiner Mutter erzählte, die Soubrette auf Varietébühnen gewesen war und ein bisschen eine Schauspielerin dazu – »von hellem Teint und veilchenäugig, mit Haaren bis zu den Kniekehlen«.

Er habe Churchill gefragt, ob in seinen Kreisen Lokalitäten wie das London Pavilion ein Begriff seien oder das Alhambra oder das Poly Variety Theater? Oder die Canterbury Music Halls oder die Gatti’s Music Halls? Aber gewiss doch das Empire am Leicester Square?

»Tut mir leid«, verneinte Churchill.

»Schade. Hätte ja sein können, dass Ihr Vater eines dieser Etablissements irgendwann einmal besucht und Ihnen davon erzählt hat. Wer weiß, vielleicht von einem Auftritt meiner Mutter. Oder dass Sie selbst dort waren. Wäre ein schöner Zufall gewesen.«

Sein Vater, erzählte er, sei ebenfalls als Sänger aufgetreten und ein bisschen als Imitator dazu. Seine Eltern hätten durchaus eine Karriere vor sich gehabt, die einiges zum Prahlen hergegeben hätte. Der Vater habe jeden belehrt, der es hören wollte, und die anderen auch: Die Kunst sei allein dazu gut, dem Künstler etwas zum Prahlen zu geben. Weil er sonst nämlich nichts habe. Außer Schnaps. Von dem habe der Vater am Ende zu viel gehabt. Auf dem einzigen Kranz an seinem Grab stand: »Für die Kunst gestorben.«

Die Mutter, erzählte Chaplin, habe ihn und seinen Bruder allein großgezogen. Das heiße: groß nicht, gezogen schon, wenigstens über die ersten Jahre – von einer Rattensuite in die nächste, dazwischen abgestellt in Waisenhäusern.

Und da war eine Kollegin der Mutter, Eva Lester, genannt die »Schneidige« – Dashing Eva Lester –, sie stieß eines Tages zu der Truppe im Empire. Sie war schön, rücksichtslos, ehrgeizig. Die Mutter rückte in die zweite Reihe, dann in die dritte, dann war sie nur mehr Reserve. Schließlich zog sie sich aus dem Showgeschäft zurück. Sie empfand das Ende ihrer Karriere als Schande und versicherte deshalb in alle Richtungen, es sei ihr freiwilliger Entschluss, sie wolle sich von nun an nur noch um ihre beiden Söhne kümmern. Geld war nicht da. Sie wurden delogiert, fanden Unterschlupf als Aftermieter in einem Kellerloch.

»Aber!«, rief Chaplin aus. »Aber!«

»Aber?«, fragte Churchill.

»Aber die Welt ist gerecht!«

»Ist es so?« Die drei »S« verzischten ineinander.

»Ja, so ist es«, sagte Chaplin.

Das Zischen in Churchills Stimme habe von Anfang an seine parodistische Lust aufgestachelt, das gebe er zu; diese Lust sei eine Sucht, dessen sei er sich inzwischen bewusst geworden, sie habe in seinem Leben schon genug Unheil angerichtet; ganz gleich, welches Gesicht er bei seiner Einvernahme durch den Scheidungsrichter aufgesetzt habe, immer habe sich dieser von ihm gespiegelt und verspottet gefühlt.

»Als ich« – er mahnte sich vor dem folgenden Wörtchen zur Disziplin – »sechs Jahre alt war, nahm mich meine Mutter eines Tages mit auf die East Lane. Um etwas Essbares aufzutreiben. Wir begegneten Eva Lester. Sie war nun nicht mehr schneidig, nein. Ein Elend war sie. Sie kauerte in einer Hausecke, streckte eine dürre schmutzige Hand aus. Die Haare hatte sie geschoren, der Schädel war voll blutverkrusteter Abszesse. Sie hatte nicht einen Zahn mehr im Mund. Sie sah aus wie eine Greisin und war doch jünger als meine Mutter. Sie sagte, nett zu sehen, dass wenigstens du es geschafft hast. Ja, sagte meine Mutter, ich hab’s geschafft. Das sagte meine Mutter, stellen Sie sich vor! Sie nahm Eva mit nach Hause in unsern Keller. Sie wusch sie. Sie behandelte den Schorf auf ihrem Kopf. Sie cremte ihren Körper ein und kochte für sie. Als sie tobte, gab sie ihr von dem Schnaps, den sie von unserem Vater geerbt hatte.«

Sydney, der Bruder, vier Jahre älter als Charlie, hatte eine Arbeit als Zeitungsausträger und ein paar andere Jobs, er war tagsüber auf der Straße – »der Ritter unserer Wohlfahrt«, wie ihn die Mutter nannte. Die Mutter verdiente mit Näharbeiten ein paar Schillinge. Dazu musste sie aber außer Haus, weil sie keine eigene Nähmaschine besaß. Charlie war die meiste Zeit allein mit Eva. Sie führte ihn ins Leben ein, so nannte sie es.