6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

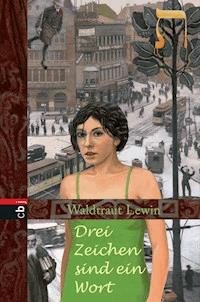

Die Saga der Laskers: fulminanter Auftakt der Geschichte einer jüdischen Familie

In den französischen Pyrenäen erfährt die Berlinerin Leonie Lasker 1923 erstmals von ihrer jüdischen Herkunft und wird mit einer eigentümlichen Mission betraut: Ihre Urgroßmutter hat Visionen von ungeheurem Leid, das den Juden widerfahren wird, und bittet Leonie, die drei goldenen Buchstaben des hebräischen Wortes „Emeth“ (=Wahrheit) zu finden, die auf ihre in Berlin, Wien und Spanien lebenden Brüder verteilt wurden.

Die Suche nach dem ersten Zeichen führt Leonie ins Scheunenviertel ihrer Heimatstadt, zum jüdischen Theater ihres Onkels. Als sie sich in den Heldendarsteller Schlomo verliebt, kommt es zum Zerwürfnis mit ihrem völkisch gesinnten Vater. Dann steht das Theater plötzlich lichterloh in Flammen ...

• Entwirft ein farbenprächtiges Zeitpanorama der Zwanzigerjahre

• Erzählt von einer großen Liebe in unheilvoller Zeit

• Attraktive Schauplätze Berlin, Wien, Spanien und Südfrankreich

• Steht in der Tradition von Klaus Kordon und Willi Fährmann

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 583

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Waldtraut Lewin

Drei Zeichen sind ein Wort

Waldtraut Lewin

Drei Zeichen sind ein Wort

cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House

für Burkhard Heiland

... sensibler und unerbittlicher Lotse durch die Klippen meiner Fantasie ...

Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform

1. Auflage 2007

© 2008 cbj Verlag, München

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Burkhard Heiland

ISBN 978-3-641-01431-5

www.cbj-verlag.de

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg

www.kreutzfeldt.de

PROLOG

Unerträglich heiß ist es heute Abend im Theater am Gendarmenmarkt. Letzte Vorstellung vor der Sommerpause. Vor vollem Haus, wie immer. Man gibt »Wilhelm Tell« von Schiller.

Gerade hat es das erste Mal zum Ende der Pause geklingelt. Aber die Besucher begeben sich nur zögernd wieder zu ihren Plätzen. Draußen auf der Freitreppe, wo man in die laue Nacht hinaustreten konnte, und auf dem Platz davor, dem weiträumigen Gendarmen- markt, ging doch wenigstens ein Lüftchen. Und auch jetzt noch unternimmt der eine oder der andere einen Abstecher zum Büfett im Foyer, um vor Beginn des letzten Aktes schnell ein Gläschen Kühles hinunterzustürzen.

Leonie Lasker kann so etwas nicht bezahlen. Das Geld reicht immer nur für den billigsten Platz, und darum muss sie sich jetzt auch sofort einen Weg bahnen durch die plaudernden Gruppen, die da noch auf den Gängen herumstehen. Sie muss nämlich nach ganz oben, wo sie einen Stehplatz hat. Einen guten Stehplatz. Und wenn sie die ganzen Treppen hoch ist bis zum Rang, klingelt es bestimmt schon zum letzten Mal.

Unten ist das Treppenhaus mit Marmor verkleidet und die Stufen sind mit rotem Teppich belegt. Je höher man kommt, desto schlichter wird es hier im Haus. Nur gestrichene Wände und nackte Stufen. Aber das ist für Leonie nicht wichtig. Hauptsache, sie ist drin in der Vorstellung und kann alles auf der Bühne ganz genau verfolgen. Von schlechten Plätzen kann sie ein Lied singen. Stehplätze, Sitze an der Seite, wo man nur unter den unmöglichsten Verrenkungen gerade mal einen Teil der Bühne sieht; manchmal gelingt es ihr auch, sich an den Schließerinnen vorbeizuschleichen und nach einem unbesetzten Sitz in einer Loge oder im Parkett Ausschau zu halten (immer in Gefahr, entdeckt und hinausbefördert zu werden).

Es ist nun einmal so. Als Tochter eines arbeitslosen Vaters kann sie sich nichts Besseres leisten.

Aber Theater ist ihr Leben.

Oben auf dem Rang, dicht unter der Decke, ist es natürlich am heißesten. Trotzdem hat sie heute Glück: Ihr Platz ist direkt an der Brüstung, und sie kann sich sogar vorbeugen, ohne jemand anderem die Sicht zu nehmen. Und falls ihr die Beine zu sehr schmerzen, kann sie sich für einen Moment auf die Stufen neben sich setzen, wenn ihre Lieblingsschauspieler gerade einmal nicht auf der Bühne sind.

Wie oft hat sie den »Tell« in der Inszenierung von Jessner, dem gefeierten Regisseur, schon gesehen? Sechsmal, achtmal? Sie kennt inzwischen jede Geste, jede Nuance der Darsteller. Und den Text weiß sie ohnehin auswendig.

Nun lehnt sie am Geländer der Galerie, an ihrem Platz, und sieht hinunter in den Zuschauerraum, der sich langsam mit schwatzenden und lachenden Menschen füllt, blickt sich um. Die Kronleuchter, die schön gegliederten Wände des Saals, geschmückt mit Reliefs von Lorbeer, Masken, Instrumenten, der rote Plüsch der Sitze, der Geruch nach Puder und Parfüm, der in der Luft hängt – all das erfüllt sie mit einer knisternden Spannung, mit einer Vorfreude, die sich jedes Mal wieder einstellt, wenn sie im Theater ist. Ihrem Ort.

Der letzte Akt des »Tell« ist ihr besonders lieb. Wenn die Geschichte von der Befreiung der Schweizer, von der Verschwörung der Eidgenossen gegen die österreichische Fremdherrschaft zu ihrem Höhepunkt kommt. Wenn der tyrannische Landvogt von dem Schützen Tell erschossen wird. Wenn das Land seine Freiheit feiert.

Auf der Bühne spielt die Creme de la Creme, die besten Schauspieler Berlins – oder sogar ganz Deutschlands? Bassermann gibt den Tell, er spielt ihn nachdenklich und heldisch zugleich, Eduard von Winterstein den Stauffacher, den Kopf der Verschwörung, und Fritz Kortner, Leonies Lieblingsschauspieler, einen unglaublich fiesen und funkelnd kalten Landvogt. (Sie hat schon ein paarmal nach der Vorstellung am Bühnenausgang auf Kortner gewartet und ist ihm mit klopfendem Herzen ein paar Straßenzüge nachgelaufen, wenn er zu Fuß in die Nacht ging. Ihn anzusprechen hatte sie nicht gewagt...)

Die Lichter gehen aus, es wird langsam dunkel im Saal. Vorhang auf. Der letzte Akt beginnt.

Bald läuft Leonie der Schweiß den Rücken herunter, durchnässt ihr Kleid (billige Kunstseide, das gibt Flecken). Die Damen da unten im Parkett bewegen ihre Fächer. Sie versteht nicht, wie man das machen kann. Wenn sie das Theater besucht, ist sie so gebannt, dass sie nicht einmal eine Mücke verjagen würde, die sich auf ihren Hals setzt. Da käme sie gar nicht drauf.

Und dann folgt die Szene, auf die Leonie mit besonderer Spannung wartet. Sie spielt in dem berühmten Hohlweg (nicht dass es auf der Bühne einen gäbe ... !), und Tell wartet dort, um den Landvogt Gessler zu erschießen. Wenn Albert Bassermann als Tell, hingeduckt auf ein Podest, seine Skrupel und Zweifel herausschluchzt, wenn er dann fast übergangslos hochaufgerichtet, mit verändertem klaren Tonfall seinen Entschluss verkündet, das ist jedes Mal wieder atemberaubend. Danach tritt die Figur auf, deren Rolle Leonie für sich selbst »vorgesehen« hat, wenn sie erst einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen wird (und dass das geschehen wird, daran zweifelt sie keinen Augenblick). Es ist die Armgard, im Stück eine arme Bäuerin, deren Mann der Landvogt ins Gefängnis geworfen hat und die um seine Freilassung bittet: Hier, im »Hohlweg«, wo er ihr nicht ausweichen kann, stellt sie den Mächtigen.

Leonie Lasker steht oben, wo es am heißesten ist. Aber das spürt sie nicht.

Wenn Johanna Mend, die Darstellerin der Armgard, auftritt, das Haar verwirrt, bleich geschminkt, die barfüßigen Kinder an der Hand, ist ihr zumute, als stünde sie selbst auf der Bühne und würde mit dem bewunderten Kortner die Szene spielen. Sie bewegt leise die Lippen, kennt jedes Wort. (»Nein, nein, ich weiche nicht von diesem Platz, bis mir der Vogt den Mann zurückgegeben! Schon in dem sechsten Mond liegt er im Turm und wartet auf den Richterspruch vergebens ...«) Sie kann jede Geste, vollzieht gleichsam mit ihrem Körper den wilden, ausdrucksstarken »Tanz« nach, in dem die beiden Darsteller über Treppen und Podeste jagen und sich in immer anderen Posen umeinander drehen; Armgards Verzweifl ung trifft auf Gesslers Hochmut, Armgards Flehen auf Gesslers Ablehnung.

Drei Jahre ist es her, 1920, als Jessner seinen »Wilhelm Tell« inszenierte, da hatte es einen großen Skandal gegeben. Ein Stück, das in der Schweiz spielt, und der Regisseur streicht im Bühnenbild die Schweiz! Keine Berge, kein See, kein Hohlweg bei Küssnacht, nur Podeste und Stufen und schwere schwarze Vorhänge, vor denen sich die Schauspieler bewegen – schnörkellos, auf das Wesentliche konzentriert. Inzwischen ist die Inszenierung längst anerkannt; nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland, und darüber hinaus ist Jessners neue Art, Theater zu machen, zum Vorbild geworden.

Menschen. Menschen sind Theater, nicht verstaubte Kulissen oder pompöse Kostüme.

In der Schule haben sie ihnen noch Fotos von Inszenierungen gezeigt, in denen man versucht hat, alles so zu machen, wie es »in Wirklichkeit« gewesen sein könnte. Aber seit Leonie die Aufführungen der großen neuen Berliner Regisseure besucht, weiß sie, dass es darauf nicht ankommt. Theater, das sind Gefühle und Bewegungen, das ist das Alte, das für heute gültig gemacht wird. Und das regt manche auf und andere an. Für Leonie jedenfalls ist es die geniale Art, ein Stück darzustellen.

Das hinreißende Schlussbild. Menschen, die auf den Treppen und Erhöhungen der Bühne so etwas wie eine lebendige Landschaft formen: das befreite Land. Der vielstimmige Jubel. Endlich die Schlusssentenz des jungen Adligen Rudenz: »Und frei erklär ich alle meine Knechte!«

Vorhang. In Leonies Kehle steigt jener Jubel auf, den sie immer nach einem Theaterabend empfi ndet, wenn er so war wie dieser. Am liebsten möchte sie losschreien vor Begeisterung. Sie klatscht sich die Hände wund und eilt dann, als Letzte beinah, die Stufen vom obersten Rang hinunter, mehr gesprungen als gelaufen. Hinaus in die laue Sommernacht, erfrischend nach der Hitze da drin. Sie atmet tief durch. Rechts und links die beiden Dome am Gendarmenmarkt, vor ihr der freie Platz mit dem weiß glänzenden Schillerdenkmal. Weite. Sie trinkt die Abendluft in vollen Zügen. Der Wind fährt ihr ins Haar (sie trägt es seit diesem Frühling kurz geschnitten, als »Bubikopf«). Was für ein Gefühl, nach so einem wun derbaren Theatererlebnis, beschwingt und erhoben zugleich, ins Freie zu kommen!

Sie nimmt die letzten Treppenstufen nach unten, bleibt einen Augenblick stehen, sieht, wie die Besucher dieses Abends sich langsam zerstreuen, zu ihren Wagen gehen – manchen hält ein Chauffeur die Tür auf – oder, wie sie jetzt gleich, auf den Eingang der U-Bahn zueilen.

Ende der Theatersaison. Erst im Herbst wird sie wieder losmarschieren können, zu Erwin Piscator an die Volksbühne am Bülowplatz, wo es vor allem die grellen modernen Stücke und Inszenierungen gibt, zum magischen Max Reinhardt ans Deutsche Theater oder eben hierher zu Jessner ins Schauspielhaus.

Ja, Leonie ist glücklich heute Abend. Und nicht nur wegen der schönen Vorstellung, die sie sehen durfte. Es gibt etwas, das ihr Herz höherschlagen lässt, wenn sie daran denkt. Sonst hat sie die Spielpause der Theater immer mit Unmut erwartet: Ein langweiliger Sommer stand bevor!

Diesmal aber ist es anders. Ein Abenteuer kommt auf sie zu. Übermorgen wird sie verreisen – ins Ausland!

Leonie ist in ihrem ganzen Leben noch nicht aus Berlin herausgekommen, höchstens mal zu einem Ausfl ug an den Müggelsee oder nach Caputh, bei Potsdam.

Aber vor zwei Wochen kam ein dicker Brief mit fremdartigen Briefmarken ins Haus. Absender ein gewisser Gaston Lecomte. Unterzeichnet war der Brief von ihm und einer Dame.

Der Brief war eine Einladung nach Südfrankreich, auf ein Schloss in den Pyrenäen, nahe der spanischen Grenze, und die Absender erklärten, sie seien nahe Verwandte und würden sie, Leonie, gern auf einen Urlaub bei sich sehen.

Nahe Verwandte in Südfrankreich? Der Vater, der die französischen Postwertzeichen und Stempel mit gerunzelter Stirn betrachtet hatte, meinte schließlich zögernd, das könne wohl seine Richtigkeit haben. Ihre Vorfahren stammten schließlich aus dem Elsass, und vielleicht sei ein Zweig der Familie dann tatsächlich von dort nach Frankreich gegangen; möglicherweise durch eine Heirat. Die Dame unterschrieb neben diesem Gaston allerdings mit dem ins Französische abgewandelten Familiennamen der Laskers: Laskère. Isabelle Laskère.

Leonie war verblüfft. Wieso hatte sie noch nie etwas von dieser Verwandtschaft gehört? Ihr Vater zuckte die Achseln. Man hat sich eben auseinandergelebt. Und wie diese Leute da im Süden überhaupt an ihre Adresse gekommen waren, das konnte er sich auch nicht erklären.

Der schöne Traum von der Reise wäre sicher geplatzt wie eine Seifenblase, denn in Deutschland herrschte, fünf Jahre nach dem 1918 verlorenen Krieg, die Infl ation, das Geld war nichts wert, und allein in Berlin gab es Hunderttausende Arbeitslose – wie Harald Lasker, ihr Vater.

Aber der dicke Umschlag enthielt bereits eine Zugfahrkarte: Port Bou bei Cerbère via Paris, hin und zurück; luxuriös im Schlafwagen, und außerdem fremde Währung: Die mysteriösen Ahnen hatten Dollars mitgeschickt, damit ihre Enkelin sich »was Schönes kaufen« konnte, »eine Kleinigkeit«. (Es waren fünfzig Dollar!)

Die Leute dort in den Pyrenäen hatten sicher nur eine vage Vorstellung von der Geldentwertung in Deutschland, denn die Summe, die sie mitgeschickt hatten, mochte ihnen gering vorkommen, aber hierzulande war der Besitz von »Valuta« etwas Unglaubliches.

Trotzdem hatte es noch Kämpfe gegeben. Und dafür gab es einen besonderen Grund. Der Vater hasste alles, was französisch war.

Das hing mit dem verlorenen Krieg zusammen. Dass man ihn auch gegen Frankreich verloren hatte, war das eine. Doch der Vater hatte schon immer etwas gegen den »Erbfeind«, wie er das Land nannte. Schon immer, sagte er, gab es Streit zwischen den beiden Ländern. Schon immer trachtete Frankreich danach, Deutschland herabzusetzen, sahen sich die Fran zosen als die Überlegenen, die kulturell Höherstehenden, die Besseren. Seine Tochter dorthin zu schicken, das war fast undenkbar für ihn. Sein Misstrauen war nahezu unüberwindlich. Seine Tochter im Land des »Erbfeinds«? Lieber schicken wir dieses Geld zurück!

Leonie ist alles andere als eine Heulsuse. Aber als Harald Lasker ihr seinen Entschluss verkündete, war sie vor Enttäuschung in bittere Tränen ausgebrochen. Und das konnte er nicht ertragen. Nein, seine Leonie sollte nicht weinen!

Und somit war es dann doch beschlossene Sache, dass sie fahren würde.

Als der Vater zugestimmt hatte, konnte Leonie vor Aufregung kaum schlafen. Ein Schloss! Wie mochte das wohl aussehen? Sie kannte das Berliner Stadtschloss oder das Schloss Charlottenburg. Aber das waren königliche Schlösser – ganz so prachtvoll würde es da ja wohl nicht zugehen. Und dann die Pyrenäen! Berge! Südliche Berge. Bestimmt war es da immer warm und schön.

Erst wollte sie in ihrem Überschwang das ganze mitgeschickte Geld dem Vater geben. Aber Harald Lasker hatte schließlich bestimmt, sie solle sich wirklich »was Schönes kaufen«. Zumindest von der Hälfte der Summe. Gut, der Rest sollte dann ins Familienbudget fließen.

Was Schönes kaufen! Das würde sie morgen machen.

Wie auf Flügeln eilt Leonie über den Platz. Sie muss nach Haus, nach Neukölln, in die kleine ärmliche Wohnung, in die sie gezogen sind, nachdem der Vater seine Arbeit verloren hatte. Ärmliche Wohnung? Egal heute. Nur noch zwei Nächte, dann geht es los.

Ich renne los mit allem Schwung, den mir der grandiose »Tell« heute Abend verliehen hat, die Treppen zur U-Bahn hinunter, um den einfahrenden Zug noch zu kriegen, und ich schaffe es auch richtig, bevor sich die Türen schließen, mich in den letzten Waggon zu katapultieren. Weder heute Abend noch morgen und übermorgen kann mir etwas schiefgehen, das weiß ich.

Es ist heiß in den Wagen. Die U-Bahn ist um diese Zeit noch einmal voll. Ich sehe mich um. Die meisten Theateraufführungen und Konzerte sind jetzt aus, Deutsches Theater, Kammerspiele, das Opernhaus, alles in der Nähe ... Es sind Leute, bei denen man sich wundert, dass sie nicht mit dem Automobil (wenn’s geht, mit Chauffeur) unterwegs sind, Damen mit kühnen Federn an der Kappe und in dünnen Seidenstrümpfen, wo sich an den Waden silbergestickte Schmetterlinge hochranken, Herren in Abendmantel und Zylinder. Da sitzen sie neben hemdsärmeligen Mannsbildern mit breiten Hosenträgern und zwischen Frauen in abgeschabten Fähnchen und blättern in ihren Programmheften, tun so, als wenn sie das arme Volk gar nicht wahrnehmen würden; dabei hat es ja bei ihnen auch nicht für was Besseres gereicht als für den Stadtverkehr.

Ich amüsiere mich im Stillen. Leute zu beobachten, ist mein Leben, ich bin geradezu gierig darauf, die Haltungen und Gesten anderer zu studieren und zu Haus vorm Spiegel nachzuahmen. Wenn man Schauspielerin werden will, muss man wissen, wie sich Menschen verhalten.

Ich lehne an der Durchgangstür – Sitzplatz war keiner mehr da – und mustere die gleichmütigen, die hochnäsigen, die müden Mienen der anderen Fahrgäste. Wenn die wüssten, mit was für einem Glückskind sie zusammen in diesem U-Bahn-Zug sitzen! Ein Kleid werde ich mir kaufen morgen, aus einem Stoff, der nicht knittert und knautscht wie der kunstseidene Fummel, den ich jetzt trage, dieses Ding mit den Schwitzfl ecken unter den Armen und im Rücken!

Ein junger Mensch, blass, mit Bartstoppeln im Gesicht, schiebt sich durch den Wagen, er hält mit demütig gesenkten Augen den Leuten seine Mütze unter die Nase. Zu sagen wagt er nichts, denn Betteln und Hausieren ist in der Bahn behördlich verboten.

Niemand nimmt Notiz von ihm, man dreht den Kopf weg. Mich regt so etwas auf. Demonstrativ lächele ich ihm zu und lege etwas in die speckige Kopfbedeckung; lächerliche vierzig Mark, die heute vielleicht zehn Pfennig Vorkriegswährung wert sind und morgen noch weniger. Ich hätte ihm heute in meinem Überschwang wohl sogar von der kostbaren »Valuta« gegeben. Aber Gott sei Dank schleppe ich die nicht mit mir herum ...

Einkaufen und verreisen!

Und dann kommt noch ein Drittes dazu, was mich frei und fröhlich macht: Es ist vorbei mit der Schule. Vater und ich haben beschlossen, dass ich jetzt, nach der zehnten Klasse der Mittelschule, aufhöre, die »Bank zu drücken«. Ein Aufatmen! In Deutsch, Musik und Sprachen konnte ich glänzen, in den Naturwissenschaften brachte ich immer nur mit Mühe eine Drei zustande. Und diese Lehrerinnen, korrekt, als hätten sie einen Stock verschluckt, schnell bei der Hand mit Strafen ... Bloß gut, dass ich die los bin. Wirkliche Freundinnen gab es auch keine. Die Mädchen in der Klasse fanden alle meinen »Theaterfi mmel« übertrieben, hatten ganz andere Interessen. Nun aber: Ich muss Geld verdienen, sobald ich aus dem fremdländischen Süden zurück bin. Und darauf freue ich mich. Natürlich werde ich mir etwas am Theater suchen, irgendeine Hilfsstelle wird sich schon finden! Ob Garderobe oder Requisite, alles gleich, Hauptsache, ich kann Tag für Tag, Abend für Abend so ein Haus betreten. Diese Luft schnuppern, auch wohl mal hinter der Bühne sein, eine Probe mit ansehen, und wer weiß, was sich noch so ergibt.

In meinen Träumereien hätte ich beinah verpasst, umzusteigen. Im letzten Moment schlüpfe ich noch zwischen den sich schon schließenden Türen hinaus, laufe durch Gänge und über Treppen, vorbei an schlafenden Obdachlosen, springe über einen Betrunkenen, der quer auf der ganzen Breite einer Stufe liegt. Jemand ruft mir hinterher: »Hallo, hübsches Fräuleinchen, wohin denn so eilig?«

»Nach Haus!«, erwidere ich lachend und erwische auch glücklich meine Anschlussbahn.

Hermannplatz steige ich aus, laufe hinein in unsere nicht gerade sehr anheimelnde Seitenstraße; wenn’s dunkel ist, sieht man nicht, wie überall der Putz von den Häuserwänden abbröckelt. Es ist still, keiner ist hier mehr unterwegs und die Gaslaternen geben trüben Schein. Manchmal ist es ziemlich unheimlich. Aber ich habe noch nie Angst gehabt, abends allein unterwegs zu sein. Ich habe ein flinkes Mundwerk und schnelle Beine. Ich fürchte mich nicht. Mein Vater lässt mich zwar tun, was ich will, aber ich weiß, dass er auf mich wartet. Wenn ich in unseren Hinterhof einbiege, sehe ich, dass in seinem Zimmer oben im dritten Stock noch Licht brennt. Zwar hat er die Vorhänge zugezogen, aber er weiß nicht, dass man an den Seiten einen schmalen Lichtschein erkennen kann. Wenn ich dann den Flur betrete, ist da keine Helligkeit unter der Tür mehr zu sehen. Er macht die Lampe aus, wenn er das Geräusch meines Schlüssels hört.

Ich bin ihm dankbar für diese Freiheit, die er mir lässt, und liebe ihn wegen seiner Besorgnis.

Auch heute leuchtet die Nachttischlampe da oben, während ich über den Hof gehe, und auch heute ist alles dunkel, nachdem ich aufgeschlossen habe und den Flur betrete.

Und ehrlich gestanden bin ich eigentlich ganz froh, dass ich ihn heute Abend nicht mehr sprechen muss. Wir sind wirklich seit dem Tod meiner Mutter sehr eng miteinander verbunden. Aber in der letzten Zeit, seit er keine Arbeit mehr hat, kommt er mir oft merkwürdig fremd vor. Ständig ist er unterwegs, um sich mit seinen ehemaligen Kriegskameraden zu treffen, oft auch an den Wochenenden. Und wenn ich nachfrage, was er denn da die ganze Zeit tut, dann antwortet er entweder gar nicht oder sagt: »Du musst deine Nase nicht in alles stecken, Leonie!« Und es klingt dann ziemlich gereizt.

Also tue ich auch heute Abend so, als würde ich glauben, dass er schon schläft, und schleiche mich auf leisen Sohlen in meine Kammer; die umgebaute Speisekammer hinter der Küche. Ein Bett, ein Schrank, ein kleines Bücherregal, das vor allem Ausgaben meiner geliebten Theaterstücke enthält, und – wichtig für meine Zukunft! – der Spiegel, vor dem ich Rollen einüben oder Leute imitieren kann, die ich beobachtet habe. Heute Abend bin ich so aufgedreht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, überhaupt einzuschlafen. Aber mein Kopf berührt kaum das Kissen, da bin ich schon weg. Im Traumland. In irgendeinem wohligen zukünftigen Sein. –

Harald Lasker hat gewartet, bis die Tochter zurück ist. Erst dann ist es gut, und er kann sich auf die Seite drehen in dem Ehebett, in dem er nun schon seit fast vier Jahren allein schläft.

Gerade ein paar Monate war es ihm vergönnt, mit Frau und Tochter gemeinsam zu leben, nachdem er 1918 aus dem Krieg zurückkam. Er hatte sich freiwillig für den Waffendienst gemeldet, denn er glaubte, dass Deutschland im Recht sei, diesen Krieg zu führen, und war verzweifelt und verbittert über die Niederlage heimgekehrt. Dann starb seine Frau an einer Lungenentzündung und er blieb allein mit einem Mädchen von zwölf Jahren.

Wenigstens hatten sie einander, um sich gegenseitig zu trösten. Leonie schlief in den ersten Wochen im verwaisten Bett der Mutter neben ihm; ein dunkellockiges, rotwangiges Wesen mit sanft geschwungenen Lippenbögen und kindlich gewölbter Stirn, bevor sie wieder in ihr Kinderzimmer umzog.

Lasker ist Koch, ein Koch der Extraklasse. Natürlich war es mit das Erste, dass er seine Tochter zu Hause an den Herd stellte, denn er hatte keine Lust, Schlemmereien für andere Leute herzustellen und sich daheim Butterbrot und Tee vorsetzen zu lassen. Wenn er nach Haus kam, sollte etwas Vernünftiges auf dem Tisch stehen. Das lernte Leonie schnell. Manchmal, wenn sie versprach, sich ganz still zu verhalten, und sich gleichsam unsichtbar machte, nahm er sie auch schon mal mit in seine Küche, ins feine Restaurant am Savignyplatz, und noch heute lächelt er in Erinnerung daran, wie sie mit offenem Mund dem französischen »Küchenlatein« zuhörte, in dem er seine Anweisungen gab. Sautieren – blanchieren – attachieren – nap pieren – tournieren – Bain Marie – Glace ... Und vor allem Mise en place, das Zurechtstellen aller Zutaten vor dem eigentlichen Kochvorgang. Er, der Franzosenhasser! Aber es gehörte nun einmal zum Metier. Die feine Küche war französisch.

Die Schwärmerei seiner Leonie für das Theater duldete er nicht nur, er hieß sie sogar gut und tut es immer noch. Als junger Mann war er selbst in einer Spielgruppe gewesen; er las viel, er verstand die Gier der Tochter nach der Bühne, war auch bereit, wenn es irgend ging, ihr eine Ausbildung zu ermöglichen, wenn sie die Mittelschule abgeschlossen hatte.

Doch dann kam das nächste Unglück.

Das Restaurant am Savignyplatz, das Harald Lasker dank seiner ungewöhnlichen Kreationen am Herd berühmt gemacht hatte, muss te schließen. Pleite. Aus der Traum. Kaum Geld für das Nötigste, an einen Schauspielunterricht war gar nicht zu denken. Seit Monaten nun ist der Spitzenkoch Harald Lasker arbeitslos.

Sie mussten ihre Wohnung in Berlin Mitte, Holzmarktstraße, aufgeben, zogen hierher nach Neukölln, auf den schäbigen Hinterhof, zwei winzige Zimmer, Küche, kein Bad. Und für die Tochter richtete er diese Speisekammer ein ...

Lasker dreht sich unruhig von einer Seite auf die andere. Diese Reise!

Die aus dem Nichts aufgetauchten Verwandten beunruhigen ihn. Da könnten Dinge zur Sprache kommen, die vergessen gehören. Für ihn und für Leonie.

Zwar heißt der Mann, der den Brief geschrieben hat, ganz klassisch französisch Lecomte. Und die Frau – offenbar ist sie wohl nicht mit ihm verheiratet – hat ihren Familiennamen ins Französische gewandelt: Laskère. Das kann natürlich heißen, dass sie an ir gendwelchen ... Dingen hängt. Aber wahrscheinlich sind die alten Geschichten bei diesen Leuten ja auch inzwischen ausgestanden. Jeder Mensch mit ein bisschen Vernunft versucht heute, Bürger seines Landes zu sein und nichts weiter. Und sein, Haralds, liebes Mädchen muss einmal etwas von der Welt sehen. Auch wenn’s ins Land des Feindes geht, des Erbfeinds, in das Land, das seinen besiegten Nachbarn nun so unerbittlich weißbluten lässt, indem es immer weitere Kriegsentschädigungen aus dem erschöpften Deutschland herauspresst.

Ja, er macht sich Sorgen. Seit Generationen liegen Deutsche und Franzosen immer wieder miteinander in Streit, es gab ja nicht nur diesen letzten Krieg. Ansichten und Mentalitäten klaffen auseinander. Was, wenn man unterwegs unfreundlich, gar feindlich zu Leonie ist? Wenn man sie spüren läst, dass sie eine Deutsche ist?

Inzwischen reut es ihn bitter, dass er sich von den Tränen der Tochter hat rühren lassen. Aber nun gibt es kein Zurück mehr, versprochen ist versprochen. Und er vertraut auf den gesunden Menschenverstand seiner Leonie und darauf, wie er sie erzogen hat. Sie wird schon so zurückkommen, wie sie jetzt losfährt ...

Im Gegensatz zu seiner Tochter schläft Harald Lasker erst gegen Morgen ein.

Zur Friedrichstraße? Zum Ku’damm? Zum Tauentzien?

Ja, warum nicht. Wenigstens um einmal zu schnuppern. Wenn man denn schon richtiges Geld in der Tasche hat ...

»Süße Leonie! Lora ist lieb!«, ruft ihr der graubunte Wellensittich zu, den sie seit dem Tod der Mutter hegt und pfl egt. (Sie hat das Tier, offensichtlich irgendwo entfl ogen, damals, als sie ein Kind war, allein und verzweifelt, in einem Park gefunden und es mit viel Geduld an sich gelockt und wieder aufgepäppelt, denn es war völlig geschwächt. Nun sind sie beide unzertrennlich.) Sie wirft Lora eine Kusshand zu und steckt ihr schnell noch einen Hirsekolben in den Käfi g.

Dann zieht sie los und fühlt sich unendlich reich mit ihren Dollars in der Tasche. Wieder ein schöner Tag! Es kann ja gar nicht anders sein.

Möckernbrücke steigt sie um in eine andere U-Bahn-Linie und fährt bis Wittenbergplatz. Von da aus kann sie den Tauentzien herunterschlendern Richtung Zoo und dann weiter.

Das KaDeWe, das riesige »Kaufhaus des Westens«, öffnet gerade seine Eingangstüren. In den großen Schaufenstern stehen Verkäufer oder Verkäuferinnen und wechseln die Preisschilder aus, entsprechend dem heutigen Stand der nun schon in Tausendersprüngen nach oben schnellenden Mark. Klein auf den Schildern darunter der unveränderte Preis in Dollar. Leonie lächelt und befühlt durch den Stoff hindurch das Portemonnaie in ihrer Rocktasche, die zum Glück einen Knopfverschluss hat. (»Vor Taschendieben wird gewarnt!« stand auf der U-Bahn-Station vorhin.)

Aber das KaDeWe ist nun wohl wirklich zu teuer, die gleichen Sachen bekommt man woanders um ein Drittel billiger.

Sie schlendert weiter den Tauentzien herunter in der Frische des Morgens, drückt sich die Nase platt an den Auslagen der noblen Geschäfte. Edle Pelze, schimmernd wie Seide, lange Perlenketten und Kolliers, Handschuhe aus Glacéleder. Wer kann dergleichen heute schon kaufen, außer den ganz Reichen? Schieber, Leute, die ihren Profi t aus dem Elend der anderen ziehen. Ausländer natürlich auch ... Der Vater hat ihr es erklärt. Weil das Geld nichts mehr wert ist, sind die kleinen Leute gezwungen, die paar Kostbarkeiten, die sie vielleicht haben, ihre Eheringe, ihr Silberbesteck oder ihr gutes Kaffeeservice, zu verkaufen für pfundweise deutsches Papiergeld, damit sie überleben können. (Sie selbst machen das auch so.) Und diese Schieber bringen die wertvollen Sachen dann ins Ausland und verhökern sie für das Doppelte und Dreifache in harter Währung. Und dann kommen sie zurück und machen sich hier einen schönen Tag.

Nun, Devisen hat Leonie heute ausnahmsweise auch.

Die Cafés haben ebenfalls schon geöffnet und Stühle herausgestellt. Männer sitzen draußen, mit Schnurrbart und gewienerten Lackschuhen, haben irgendwelche durchsichtigen Getränke in geschliffenen Kristallgläsern vor sich und mustern sie, Leonie, durch ins Auge geklemmte Eingläser an schwarzem Samtband. Damen im Strohhut und mit Zwirnhandschuhen sitzen mit übergeschlagenen Beinen, die Zigarette in langer Spitze in der Hand, und trinken ihren Mokka. Das sind sie bestimmt, diese Leute: Kriegsgewinnler!

Einen Hut, beschließt Leonie, einen Florentiner Strohhut mit großer Krempe braucht sie auf alle Fälle für Südfrankreich, so ein richtiges Wagenrad!

Unternehmungslustig, mit schnellen Schritten bahnt sie sich ihren Weg durch die Passanten. Es werden immer mehr, je weiter der Vormittag vorrückt. Herren in weißen Anzügen und Frauen in geblümten Kleidern auf den Bürgersteigen, laut und lebhaft miteinander redend und lachend. Pferdewagen und Autos auf der Fahrbahn, ein wildes Gehupe und Gebimmel. Dazwischen ziehen be reits zu dieser Stunde Männer in irgendwelchen Livreen Handwägelchen mit großen Plakaten durch die Gegend. Werbung für Klubs und Nachtlokale. Manche tragen solche Dinger auch am Leib wie einen Panzer, hinten und vorn. Was für eine unangenehme Arbeit, so herumzulaufen, fi ndet Leonie, wie peinlich! Aber ehe man gar nichts verdient, stempeln geht wie ihr Vater ...

Ihre gute Laune bekommt einen Dämpfer, wenn sie diese Männer betrachtet, und noch beklommener wird ihr zumute, wenn sie junge Leute sieht, die überall an der Wand lehnen, ein Schild um den Hals: »Suche Arbeit« – »Nehme alles an« – »Arbeit gleich welcher Art gesucht« – »Bin zu jeder Tätigkeit bereit«.

Sie atmet tief durch. Noch sieht es bei ihnen ein bisschen anders aus. Zwar waren ihre kleinen Sparguthaben fast von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert. Für tausend Mark konnte man sich gerade noch ein Pfund Margarine kaufen. Aber sie sind ja nur zu zweit, da reicht das wenige länger und sie können sich einrichten. Und sie haben eben immer noch etwas aus den Familienbeständen zu versetzen: Viel ist zwar nicht mehr da. Mutters Tafelgeschirr mit dem Zwiebelmuster aus Meißen (sie hat es mit in die Ehe gebracht), ihre großen Vasen, ihre Pelzboa (ein schöner Blaufuchs) sind zur Kommissionshändlerin gewandert ... Doch bestimmt bekommt ein Könner wie Harald Lasker bald wieder Arbeit.

Nein, sie lässt sich heute den Tag nicht mit Sorgen vermiesen.

Vorbei an der Gedächtniskirche, die Straße entlang, kommt sie zum Café Kranzler. Hier hat sie damals ein Eis gegessen! Das erste Eis ihres Lebens!

Leonie zögert. Aber genau jener Tisch ist nicht besetzt, an dem sie damals gesessen hat, zusammen mit Mutter und Vater, ein einziges Mal in den wenigen unbeschwerten Monaten, in denen die kleine Familie zusammen war, vor dem Tod der Mutter ...

Ja, ich habe mich an den Tisch gesetzt und ein Vanilleeis bestellt, wie damals, und rechne im Geheimen, ob ich es mir leisten kann, mit dem, was ich an Mark in der Tasche habe (die Dollars sind mir dafür zu schade), denn das ist ja nun schon wieder weniger wert als gestern. Sei’s drum.

Und während die süße Köstlichkeit mir auf der Zunge zergeht, schließe ich die Augen und denke zurück.

Ich war zwölf damals. Und es hatte eine Weile gedauert, bis ich den hageren, braunhäutigen Mann mit den ernsten dunklen Augen, den ich ja die vier Kriegsjahre höchstens einmal auf Heimaturlaub gesehen hatte, wieder »Papa« nennen konnte. Aber dann brach eine Zeit an – ja, das war wohl die bisher glücklichste meines Lebens. Vater, Mutter, Kind. Das Schönste war, wenn wir beide, Mama und ich, den Vater vom Savignyplatz abholten nach der Mittagsschicht in seiner Küche. Dann war Zeit bis zum Abend. Wir gingen spazieren, wir besuchten den Zoo. Einmal fuhren wir mit einem Schiff auf der Spree. Und einmal, ja, einmal versprach er uns eine neue Delikatesse, etwas ganz Besonderes, eine Süßigkeit, wie wir sie noch nie gegessen hatten. Und wenn Harald Lasker mit seinem unbestechlichen Gaumen so was sagte, dann musste schon etwas dran sein. Die Herstellung von Speiseeis war gerade erst aus Amerika ins Nachkriegsdeutschland importiert worden ...

Ich lasse den nächsten Löffel Süßes auf der Zunge zergehen und als kühle Liebkosung die Kehle heruntergleiten. Was für ein Genuss. Und wie ein Geruch Erinnerungen aufwecken kann, so auch ein Geschmack.

Da ist auf einmal meine Mutter gegenwärtig. Ihr krauses Haar, das sich nie so richtig im Dutt bändigen ließ und, wenn sie im Gegenlicht saß, so etwas wie einen kleinen Heiligenschein um ihren Kopf bildete. Ihr Duft nach Birkenhaarwasser und Kamillencreme. Ihre Stimme, morgens immer ein bisschen kratzig, ihr Räuspern ... Ihr Lachen, tief und dunkel wie eine Glocke mit um wickeltem Klöppel. Ihre Hände, fest und zupackend, kein bisschen zimperlich.

Dann diese Grippe, die sich nicht vertreiben ließ. Der Husten. Die Schwäche.

Das Krankenhaus. Ihr Lächeln: »In ein paar Tagen bin ich wieder zu Haus, Leonie. Ganz bestimmt.«

Und dann sehe ich meinen Vater weinen ...

Mein Eis ist geschmolzen. Ich hätte mich hier nicht hinsetzen sollen.

Ein Paar Spangenschuhe mit kleinem Absatz, wie sie jetzt Mode sind. Ein kleines geblümtes Sommerkleid. Und dann noch etwas Besseres, etwas Festliches, für den Abend. Kein kunstseidenes Fähnchen eben, das knittert und in dem man binnen Kurzem durchgeschwitzt ist. Ein richtiges schönes Kleid.

Bei den Spangenschuhen fi ng es an. Man nahm sie erst wohl nicht so recht für voll, fragte sogar, ob das nicht für sie ein etwas zu exklusives Modell wäre. Da benutzte sie das erste Mal das Zauberwort: »Ich zahle in Dollars.« Schon war die Welt verwandelt, der Verkäufer schwänzelte um sie herum, als wäre sie eine Prinzessin, und man packte ihr zu ihren Spangenschuhen noch gratis die Leisten und die Schuhcreme ein.

Dann das Sommerkleid. Der gleiche Vorgang. Einen Bügel und einen Gürtel gibt’s gratis.

Beim Kaufhaus »Wertheim« sieht sie es dann im Schaufenster. Ein meergrünes Seidenkleid mit tief angesetzter Taille, statt der Ärmel nur Achselträger. Das will sie haben. In Südfrankreich ist es doch bestimmt sehr warm, und auf einem Schloss hat man ja vielleicht Gelegenheit, so etwas auszuführen. (Dieses Schloss! Immer wie der taucht es in ihren Träumen auf.) Also ist es sogar eine nützliche Ausgabe. Sozusagen eine Kapitalanlage, redet sie sich ein.

Mittels des Zauberworts »Dollar« bewirkt sie, dass man ihr ohne Weiteres das gute Stück aus dem Schaufenster holt.

Anprobe. Die Seide fühlt sich sanft und kühl an auf der Haut. Es knistert, wie wenn man sein Haar im Dunklen bürstet und es Funken gibt.

In der Kabine dreht sie sich vorm Spiegel. Das Meergrün passt wunderbar zu ihren dunklen Augen und den kurzen braunen Locken. Und überhaupt. Nicht übel, Leonie. Sie gefällt sich heute, mit ihren hohen Wangenknochen, dem Schwung der Brauen, den ungeschminkten vollen Lippen im leicht bräunlichen Gesicht.

Die Verkäuferin hat den Vorhang zurückgeschlagen und ist hereingekommen.

»Gnädiges Fräulein sehen bezaubernd aus! Diese Farbe hebt Ihre – wenn ich das so nennen darf – exotische Note. Wirklich! Viel aparter als deutsche junge Damen. Denen hätte ich auch niemals zu solch einem Modell geraten. Wenn ich Ihnen vielleicht vorschlagen dürfte: Eine Winzigkeit den Träger raffen, dann kommt Ihr Busenansatz noch besser zur Geltung!«

Busenansatz? Leonie wird rot. (Übrigens, was meint sie mit »exotisch« und »deutsche Damen«?)

»Finden Sie, dass das Kleid – frivol wirkt?«, fragt sie stattdessen irritiert.

Die Verkäuferin, eine junge Frau, kaum sehr viel älter als Leonie, schlägt die Hände zusammen. »Um Gottes willen, nein! Gnädiges Fräulein wirken doch von Haus aus derart distinguiert!«

Leonie lächelt in sich hinein. Für »distinguiert« hat sie sich noch nie gehalten. Zur Vornehmheit fehlt ihr ein ganzes Stück.

»Also darf ich die Änderungen abstecken?«

»Nein, lassen Sie nur. Das mache ich selbst. Ich habe keine Zeit, noch einmal zu kommen.« Und sie kann es sich nicht verkneifen zu sagen: »Ich fahre nämlich morgen in Urlaub, in die Provence.«

Musste ich dem armen Mädchen das stecken?, fragt sie sich gleich danach, als sie sieht, dass die andere vor Neid runde Telleraugen macht. Schnell fügt sie hinzu: »Ich bin von Verwandten eingeladen worden.«

Aber das macht es auch nicht besser. »Ach, gnädiges Fräulein sind Französin?«

»Nein.«

Ende der Konversation, bevor sie noch mehr Unbedachtes schwatzt.

An der Kasse dann bekommt sie noch einen Rabatt. »Den gewährt das Haus Wertheim immer unseren speziellen Kundinnen!«, sagt der Kassierer, devot und vertraulich zugleich.

Spezielle Kundinnen? Wieso ist sie eine spezielle Kundin?, fragt sie sich draußen.

Und dann dämmert ihr was. Das ist Wertheim, ein jüdisches Kaufhaus. Und sie kommt mit Dollars an und fährt ins Ausland auf Urlaub. Man hat sie wohl (brünett wie sie ist, »exotisch«) für eine Jüdin gehalten!

Gut, dass der Vater das nicht weiß. Er ist überhaupt nicht gut zu sprechen auf diese Juden. Er kann sie nicht ausstehen ...

Nun fehlt nur noch der Hut, der Hut mit der breiten Krempe, das »Wagenrad«. Den will sie nicht mit diesen Dollars bezahlen, den will sie sich von ihrem selbst verdienten Geld kaufen. Als sie im letzten Frühjahr im Hauptpostamt in der Oranienburger Straße Briefe sortiert und nebenbei Lessings »Minna von Barnhelm« auswendig gelernt hat, war das noch eine ganze Menge wert. Jetzt reicht es gerade so für einen Strohhut. Wer weiß, in einer Woche würde man dafür nur noch eine Tüte Zucker bekommen.

Und dann, reich beladen, geht’s nach Haus, um dem Vater die Schätze vorzuführen, große Modenschau. Da kann er vielleicht einmal wieder lächeln.

Mein letztes Französischlehrbuch habe ich eingesteckt, um während der Fahrt ein paar Redewendungen aufzufrischen. Dieser Gaston hat zwar in Deutsch geschrieben, aber es macht sich doch besser, wenn man sich in der Landessprache versucht. Meine Schillerdramen, die Ausgabe in dem ledernen Schutzumschlag, den mir meine Mutter zum zwölften Geburtstag geschenkt hat. (Ich lerne gerade die Rolle der »Maria Stuart«. Inzwischen bin ich so gut im Behalten, dass ich mir am Tag fast fünfzig Verse merken kann.) Und mehr Sachen zum Anziehen sind in meinem Gepäck, als ich eigentlich wollte. Vielleicht regnet es ja doch. Oder es ist kälter, als man vermutet. Der Koffer ist schwer.

Längst bin ich über die Berliner Stadtgrenze hinaus. Seen, Wiesen, Wälder, kleine Ortschaften.

Ich denke an die traurigen Augen des Vaters beim Abschied am Bahnhof, sein tapferes Lächeln. (Seit dem Tod der Mutter waren wir keinen Tag getrennt.) »Wenn du zurückkommst, habe ich vielleicht schon wieder eine Stellung«, sagte er und versuchte, zuversichtlich zu wirken.

Es war richtig, nicht auf diese wehmütige Stimmung einzugehen, sage ich mir. Es ist doch nur für zwei oder drei Wochen.

Ich bin aufgeregt. Und ich will mich freuen auf das, was kommt.

Doch, ich werde den Vater vermissen, das weiß ich schon jetzt. Und das Theater. Aber das, sage ich mir, hätte ich ja in Berlin auch nicht gehabt. Spielzeitpause.

HERMENEAU

1

Da bin ich nun also seit zwei Tagen wirklich und wahrhaftig in Südfrankreich, zwischen Olivenbäumen und Weinbergen, wohne in diesem Schloss, das natürlich ganz anders aussieht, als ich es mir vorgestellt habe, und meine beiden Gastgeber, zwei freundliche alte Leute, lassen mich eigentlich in Ruhe. Bisher sah man sich nur zu den Mahlzeiten. Aber nun, an diesem zweiten Abend in dieser fremden und berauschend schönen Gegend, wo für mich alles neu, alles fremd, alles leuchtend ist – da führen mich diese beiden Menschen, die erklären, meine Verwandten zu sein, hierher in eine noch unglaublichere Welt. Ich wage meinen Sinnen kaum zu trauen.

Ich bin auf einem Hochplateau in den Pyrenäen, und was hier um mich geschieht, das kommt mir vor wie Magie. Ein Zaubertheater.

Wir sind hinausgefahren mit diesem großen lang gestreckten schwarzen Auto – der Mann, der sich Gaston nennt, und seine Frau, die darum gebeten hat, mit dem Vornamen angesprochen zu werden. (»Sag einfach Isabelle zu mir, chérie!«) Immer höher hinauf in die Berge, auf gewundenen Serpentinen, hinein in den Sonnenuntergang. Haarnadelkurven, von Zeit zu Zeit ein Blick auf das dunkel schäumende Meer der Côte Rocheuse, der Felsenküste tief da unten – das Meer, dessen Anblick mich schon auf der Herfahrt vom Zug aus begeistert hatte. Immer neue, immer andere Ausblicke, so schnell auftauchend und wieder verschwindend wie die Bilder eines Kaleidoskops.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!