Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

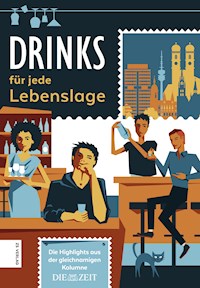

Sag mir, was du machst, und ich sag dir, was du trinken sollst! In der Kolumne "Drinks für jede Lebenslage" berichten ZEIT-Redakteure aus Alltagssituationen und dem dafür passenden Drink. So ist der Wodka-Mate ideal, um sich für den Partyabend zu motivieren, ein "Pfeffi" nimmt das Lampenfieber vor dem Vorstellungsgespräch, Ouzo pur der perfekte Abschluss eines spontanen Trinkgelages unter Freunden und ein "Schwermatrose" läutet das kinderfreie Wochenende ein. Jetzt gibt es die gesammelten Texte – gemixt mit Features zu den Szenebars europäischer Metropolen – als unterhaltsamen, reichlich illustrierten Ratgeber der etwas anderen Art. Prosit!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VORWORT

Eine meine ersten Aufgaben in der Redaktion der ZEIT bestand darin, Kollegen danach zu fragen, wann sie hochprozentigen Alkohol tranken und vor allem: warum. Warum genau? Das Ziel war nicht etwa, subtil für die Gefahren des Alkoholismus zu sensibilisieren. Die Theorie, auf der unsere kleine Rubrik „Drinks für jede Lebenslage“ fußte, ging davon aus, dass Menschen bestimmte Getränke in ganz bestimmten Momenten ihres Lebens genossen und dass es interessant sein würde und inspirierend, wenn sie uns in kleinen Texten von diesen Momenten erzählten.

Die Rubrik, wir sprachen bald nur noch vom „Drink“ (Haben wir schon einen „Drink“ für die nächste Ausgabe?), war vor meiner Ankunft in der Redaktion der ZEIT liebevoll entwickelt worden, von der besonderen Liebe, die in die ersten Texte geflossen war, zeugte immer noch eine Flasche The Singleton of Dufftown Sunray im Besitz eines Kollegen, der diesen Scotch zum Zwecke der „kultivierten Leistungsverweigerung“ nach dem Mittagessen trank (oder davor), wie er in einer Art Pilotfolge für die Rubrik geschrieben hatte. Es sei sein passiver Widerstand gegen die Lustfeindlichkeit. Aus Gründen, die sich nicht mehr exakt rekonstruieren lassen, ist dieser programmatische Text nie erschienen.

Whiskey im Büro, da gab es zwar die eine oder andere Legende aus der ferneren Vergangenheit der ZEIT. Aber irgendwie schien das nicht mehr so recht zu passen. Auch erfahrene Kollegen, die ich später für die Rubrik zu gewinnen versuchte, winkten schnell ab. Er sei nun wahrlich kein „Profi-Trinker“, schrieb mir einer. Ein anderer bot an, die Frage bei Gelegenheit bei einem Kaffee zu erörtern.

Es heißt, die „Drinks für jede Lebenslage“ hätten sich zwei Redakteurinnen der ZEIT auf einem Balkon in Hamburg-Altona ausgedacht, es soll schon etwas später gewesen sein. Aber wie das so ist mit diesen Drinks, man bewegt sich mit ihnen schnell ins Reich von „Halbwahrheiten und Geraune“, es gehe dann oft um „verwischte Erinnerungen an die Launen einer Nacht“, wie Moritz Herrmann irgendwann schrieb.

Spätestens mit dem Erscheinen des Manhattan lag die Rezeptur der Rubrik rötlich schimmernd vor uns: Man nehme einen Gemütszustand und kombiniere ihn mit dem Geschmack eines hochprozentigen Cocktails, zu gleichen oder auch völlig unterschiedlichen Teilen, Hauptsache, beides gehört im Alltag des jeweiligen Autors irgendwie zusammen. Im Falle des Manhattan lautete die Gefühlslage: nach der Plackerei. Samstagabends, beispielsweise nach der Reparatur seines Rasenmähertreckers, mischte Jochen Bittner Whiskey und Wermut in einem Martiniglas, dazu ein Spritzer Angosturabitters. Und schon blickte er ganz anders auf den gemähten Rasen, der ihm den Nacken derart verspannt hatte.

Aber was ist die Lage?, mit dieser Frage nervte ich fortan die Kollegen. Denn einen Drink konnte ja jeder vorschlagen. Aber die passende Lebenslage?

Im Nachhinein muss ich gestehen, dass es mir nicht ganz gelungen ist, meine persönlichen Vorlieben völlig aus dem Beruflichen herauszuhalten. Es gab stets viel Wodka. Auf der Couch, auf dem Tanzboden oder mitten im Kriegsgebiet. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es sich bei einer der Kolleginnen, die die „Drinks“ miterfunden haben soll, um eine der führenden mir bekannten Wodka-Expertinnen handelt („Völlig verkannt ist die Fähigkeit des Wodkas, Beziehungen zu klären“). Ich lernte allerdings auch, wie man sich ein Damengedeck vorzustellen hatte, was ein Gebutterter Mönch war und dass man die fachliche Eignung eines Barkeepers am besten mithilfe eines Cocktails namens Black Velvet prüfte. Man trank K. u. K. (Korn und Kirsch), Tollwütigen Hund (schon wieder: Wodka) und Last Word (mit dem Karthäuserlikör Chartreuse). Man trank auf Kuba, in China, aber auch in Hinteressach.

Auch ein Tee mit Rum von Margarete Stokowski war durchaus mal drin, sogar ein heißer Whiskey gegen die Erkältung. Von Zeit zu Zeit wurde es allerdings nötig, gewisse Grenzen zu ziehen. Nein, alkoholfreies Weißbier war nun wirklich kein Drink. Und auch Wein lieber nicht, höchstens mal ein Sekt mit Mate. Sonst aber nahmen wir es nicht allzu genau, wenn die Lage stimmte. Jeder neue „Drink“ barg für uns das Versprechen, das BjØrn Erik Sass mit dem Negroni verband, nämlich „dass das Beste immer noch kommt, vielleicht schon mit dem nächsten Glas“.

Genießen Sie es!

Johannes Gernert,

stellv. Ressortleiter Z - ZEIT zum Entdecken

INHALT

Vorwort – von Johannes Gernert (ZEIT-Redaktion)

Cheers! – Vorwort von Helmut Adam, Nils Wrage & Maruan Paschen (Mixology)

Spirituosenglossar

NEGRONI — Glamourmangel – von Bjørn Erik Sass

MANHATTAN — Nach der Plackerei – von Jochen Bittner

K. U. K. — Auf der Kippe zum Exzess – von Franziska Bulban

WODKA-MATE — Feierei – von Johannes Gernert

TEE MIT RUM — Kaufhauskoller – von Margarete Stokowski

INDREI DRINKSDURCH … AMSTERDAM– von Johannes Böhme

WODKA — Lampenfieber – von Ursula März

LAGAVULIN — Badewanne – von Peter Dausend

PUSSER’S PAINKILLER — Fremdgehschmerz– von Anna Bode (Name geändert)

LAST WORD — Weltdeutung – von Lars Gaede

CUBA LIBRE — Mangel – von Eva Biringer

INDREI DRINKSDURCH … ZÜRICH– von Francesco Giammarco

WINTER-WODKA — Auf der Couch– von Sebastian Kempkens

HARVEY WALLBANGER — Weißt du noch?– von Sandra Danicke

INDREI DRINKSDURCH … ATHEN – von Silke Weber

OUZO — Auch schon egal jetzt– von Karin Ceballos Betancur

SLOE GIN FIZZ — Nenn mich nie wieder süß!– von Mareike Nieberding

WHITE RUSSIAN — Gesättigt – von Merlind Theile

DASDAMENGEDECK — Frau am Tresen– von Greta Taubert

CLOUD JUICE — Waschzwang – von Michael Allmaier

INDREI DRINKSDURCH … MÜNCHEN – von Helmut Adam

SCHWERMATROSE — Kinderfrei – von Claas Tatje

BELUGA WODKA — Beziehungskrise – von Alice Bota

STEINHÄGER — Revival – von Oliver Hollenstein

PASTIS DE MARSEILLE — Lasst mich rein!– von Georg Blume

INDREI DRINKSDURCH … HAMBURG– von Vivian Alterauge

SEKT MATE — Herumtreiberei – von Björn Stephan

VOGELBEERSCHNAPS — Vergiftet – von Gero von Randow

BLOODY MARY — Fluchlust – von Anett Selle

BLACK VELVET — Mal sehen, was der Barkeeper so draufhat …– von Gero von Randow

HOT TODDY — Kurz vor krank – von Fiona Weber-Steinhaus

SELBST GEBRANNTER SLIWOWITZ — Nachts auf dem Balkon– von Alem Grabovac

MEXIKANER — Unter Feinden – von Dmitrij Kapitelman

GIN TONIC — Kater – von Ilka Eliana Knigge

GEREIFTER COGNAC — Chefig – von Michael Allmaier

INDREI DRINKSDURCH … BRÜSSEL– von Wolf Alexander Hanisch

FUTSCHI — Kaputtheitsbedarf – von Fritz Zimmermann

TOLLWÜTIGER HUND — Etwas Osten im Herzen– von Alice Bota

HEMINGWAY SOUR — Scham besiegen– von Johannes Böhme

INDREI DRINKSDURCH … FRANKFURT – von Nils Wrage

ESSACHER LUFT — Feuertaufe – von Philipp Daum

PIMM’S — Fake it ’til you make it– von Fiona Weber-Steinhaus

C+T — Lost in translation – von Jörn Kabisch

SKINNY BITCH — Was tut man nicht für gute Freundinnen– von Eva Biringer

GEBUTTERTER MÖNCH — Unter Regenwolken– von Moritz Herrmann

TARIFA — So alt sind wir wirklich noch nicht– von Julia Wadhawan

INDREI DRINKSDURCH … MADRID– von Robert Treichler

CHRENOWUCHA — Überleben – von Alice Bota

FRIESENGEIST — Abschied – von Moritz Herrmann

CHEERS!

Ein gutes Jahrzehnt hatten wir von Mixology die Rolle der hauptberuflichen Drink-Schreiber mit deutscher Feder nahezu exklusiv. Das waren im Rückblick heroische Zeiten. Aber irgendwie auch einsame Zeiten. Immer wieder ertappten wir uns dabei, wie wir neidisch über den großen Teich blickten. Denn das ideale Mischungsverhältnis eines Martinicocktails wird in einflussreichen amerikanischen Tageszeitungen seit jeher mit derselben Ernsthaftigkeit diskutiert wie die Anhebung des Leitzinses durch die Fed.

Gut erinnern wir uns daher an die Redaktionssitzung, in der jemand die großformatigen Seiten einer ZEIT-Kolumne von „Drinks für jede Lebenslage“ auf dem Tisch ausbreitete. Bekannte deutsche Journalisten, die mit derselben Hingabe Drinks beschrieben, mit der sie sonst das politische oder gesellschaftliche Tagesgeschehen sezierten? Darauf einen Toast!

Für uns war dies ein Zeichen, dass Bar- und Cocktailkultur in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Etwas, das für uns ehemalige Bartender und Gastronomen, die auf die schreibende Seite gewechselt waren, immer das unausgesprochene Leitziel bedeutete.

Denn lange Zeit galt: Nur wer Bier und Wein trinkt, der darf auch darüber reden. Denn Bier und Wein, nur das ist Kultur, darüber lässt sich streiten. Seit Jahrzehnten sind Wörter wie Abgang, Lage und Bouquet in deutschen Leitmedien zu finden. Die Spirituose wiederum war denjenigen vorbehalten, die es sich zur Mittagszeit auf einer Parkbank mit einem Fläschchen Korn gemütlich gemacht haben.

Das ist ganz klar nicht mehr so.

Wer wie die ZEIT einen nur unter hartgesottenen Bar-Nerds bekannten Tropfen wie Steinhäger in seine Seiten hievt, der meint es ernst.

Und immer wieder und immer mehr rückt in den ZEIT-Kolumnen der mischende und bedienende Protagonist in den Mittelpunkt. Die nervende Frage „Und was machst du eigentlich sonst so beruflich?“ wird für den passionierten Vollzeit-Barmann damit hoffentlich bald der Vergangenheit angehören.

Denn er oder sie ist häufig der Schlüssel zu den spannenden Geschichten hinter den Getränken oder schlicht kundiger Wegweiser durch eine ausgelassene Nacht.

Ob der berühmte Gin Basil Smash aus dem Hamburger Le Lion, das einfache Berliner Clubgetränk Wodka-Mate oder der Kultcocktail Last Word – so groß die Vielfalt der Getränke, so nahezu uferlos ist auch die sich dahinter verbergende Kulturgeschichte.

Als wäre das alles noch nicht unübersichtlich genug, kommen täglich neue Erzählungen hinzu. Und zwar nicht zu knapp, denn damals wie heute bleibt die Bar ein Ort, an dem überproportional viele Geschichten beginnen oder enden. Oder überhaupt erst erfunden werden.

Bei so viel Lust und Freude an der flüssigen Vielfalt, wie sie aus den vorliegenden Kolumnen sprüht, wollen wir den Kollegen der ZEIT auch verzeihen, dass sie statt des international üblichen „Bartenders“ immer noch den Begriff „Barkeeper“ verwenden.

Cheers! Santé! Prost! Sláinte! Salute!

Ihre Mixologen

Helmut Adam, Nils Wrage & Maruan Paschen

SPIRITUOSEN GLOSSAR

Absinth: Der meist grünliche Anisschnaps hat noch immer den Ruf eines Bad Boys und war vielerorts lange verboten. Für klassische Cocktails ist er aber häufig unentbehrlich!

Amerikanischer Whiskey: stand lange im Schatten seines schottischen Bruders, der hatte schlicht das bessere Marketing. Dabei ist ein guter „American“ eine Offenbarung. Und für einen echten Whiskey Sour braucht es nun mal Bourbon.

Arrack (Arrak): Der Zucker- oder Kokosschnaps aus Indonesien und Sri Lanka steht ganz am Anfang der neuzeitlichen Mixgetränke. Versuchen Sie mal einen klassischen Ruby Punch.

Bitters: ja, mit „s“ am Ende, auch im Singular. Die starken Würztinkturen geben zahlreichen Cocktails in Form einiger Dashes oft den letzten Schliff.

Champagner: Champagner ist der Wein der Bar. Punkt. Eine gute Bar hat einen guten Champagner im offenen Ausschank. Und sie bietet auch Champagnercocktails an.

Cocktail: Heute nennt man fast jeden gemischten Drink „Cocktail“. Dabei war der Begriff einst nur ein Name unter vielen Gattungsbezeichungen. Erstmals definiert wurde er übrigens 1806: eine Spirituose, gemischt mit Zucker, Wasser und Bitters.

Craft Beer: ursprünglich von Garagen-Brauern in den USA erdachter Kampfbegriff, heute eher Marketingvokabel. Fragen Sie Ihren Wirt lieber einfach, ob er gutes Bier am Start hat.

Dash: zu Deutsch ein „Spritzer“, also ein paar Tropfen einer meist sehr aromatischen Zutat im Cocktail. Besonders Bitters werden Dashweise dosiert. Gut vergleichbar mit einer Prise Salz.

Doppelt abseihen (Double Strain): Viele Cocktailrezepte verlangen heute nach doppeltem Abseihen. Dabei wird der gesamte Drink durch ein feines Teesieb gegossen – etwa, damit keine grünen Fetzen im Gin Basil Smash landen.

Eis: die wichtigste Zutat jedes Cocktails. Gutes, klares und solides Eis braucht Kenntnis und Pflege. Wenn Ihr Bartender Ihnen etwas über sein Eis erzählen kann, dann ist die Bar wirklich gut.

Gin: früher einmal eine klare Spirituose mit Wacholdergeschmack und britischem Flair, heute aber der größte Schnapstrend seit Wodka. Dabei ist es eben eigentlich nur: Gin. Und der ist großartig.

Infusion: Keine Angst, niemand ist krank. Wenn Bartender ihre Sirupe und Spirituosen selbst mit Vanille, Koriander oder Grapefruit aromatisieren, nennt man das Infusion. Daher liest man diesen Begriff inzwischen oft in Cocktailkarten.

Julep: Lange, bevor man von Cocktails sprach, gab es schon Juleps aus Minze, Zucker und Schnaps. Das Wort stammt aus dem Persischen, perfektioniert wurde der Julep im Süden der USA.

Rum: die vielfältigste Spirituosengattung der Welt, immer basierend auf Zuckerrohr oder Melasse. Rum kann alles sein. Glauben Sie nicht? Vergleichen Sie mal einen leichten, weißen kubanischen Rum mit einem urtypischen Jamaikaner.

Sour: „Sours“ sind die populärste Familie unter allen Cocktails. Ob Daiquiri, Caipirinha, Margarita oder Whiskey Sour, sie alle funktionieren nach dem gleichen Schema: Schnaps, Zitrussaft und Zucker. Schmeckt halt auch immer.

Tequila: In den USA weiß man es schon länger: Der Agavenbrand muss nicht im Gespann mit Zitrone und Salz für Kopfweh sorgen, sondern bietet höchste und hochwertigste aromatische Genüsse.

Tonic Water: Einst als Medizin gegen die Malaria eingesetzt, bildet das chininhaltige Soda heute zusammen mit Gin den boomenden Drink unseres Jahrzehnts.

Wermut (Vermouth): Der gekräuterte, bittere Wein ist wieder wichtig geworden. Der Grund? Seit wieder richtige Cocktails getrunken werden, braucht es auch wieder guten Wermut.

Wodka: der neutral schmeckende, glasklare Star der Jahrtausendwende. Wurde vom Gin abgelöst und gilt jetzt als minderwertig, womit man dem Getreide- oder Kartoffelbrand aber ebenfalls nicht gerecht wird.

Zeste: Das dekorative Sinnbild der Bar-Renaissance. Denn ein schön geschnittenes Stück Zitronen- oder Orangenschale sieht nicht nur gut aus, sondern verleiht vielen Cocktails den letzten aromatischen Kick.

NEGRONI

Glamourmangel

Der Der Mix für mehr Glamour: zu gleichen Teilen Campari, Wermut und Gin, serviert auf Eis, garniert mit einem Schnitz Orangenschale.

von Bjørn Erik Sass

Mein Leben lang wünschte ich, ich wäre ein echter Cowboy. Oder, genauso toll: ein eleganter, frauenumschwärmter Salonlöwe, einer, der mitreißend von seinen Abenteuern draußen in der Welt berichtet. Tatsächlich aber besaß ich nie ein Pferd, nie Land oder Adelstitel, auch keinen beeindruckenden Lebenslauf. Darüber hätte ich traurig werden können. Ich fand aber rechtzeitig einen Weg, die blasse Leere meines Daseins von innen aufzufüllen – mit einem Drink voller Kraft und Farbe.

Der Negroni vereint die glänzendsten Facetten meiner beiden Wunschkarrieren. Zunächst wirkt dieser Drink sehr schlicht, ein Mix aus gleichen Teilen Campari, Wermut und Gin, garniert mit einem Schnitz Orangenschale. Doch wie viel Magie steckt in dieser einfachen Kombination! Das liegt in der Genese ihrer Erfindung: Graf Camillo Negroni arbeitete in Amerika als Rodeoreiter und auf einem Flussboot als Kartenspieler, er war, möchte ich sagen, ein Mann, wie ich in einem gerechteren Leben einer hätte werden sollen dürfen. 1919 kehrte dieser vorbildliche Mensch nach Florenz zurück. Dort war gerade der Americano als Aperitif aus Campari, Wermut und Sodawasser sehr angesagt. Das war dem Grafen, die virile Wildheit der Neuen Welt noch deutlich in den Sinnen, viel zu lasch. Er ließ das Soda durch Gin ersetzen.

Fühle ich mich nun einmal besonders unglamourös und greife ich darüber zu einem Negroni, spüre ich, wie der Conte und seine Abenteuer Schluck für Schluck in mich hineinsickern und meinen inneren Grafen und Steppenreiter erblühen lassen. Geeist ist er und schmeckt trotzdem warm, ölig schwappt er im Glas und läuft doch leicht die Kehle hinunter, seine Rottöne, in den Eiswürfeln herrlich changierend, erinnern in einem Moment an das Blut eines frisch geschossenen Bisons, im nächsten an das Samtkleid einer aufregenden Abendbegleitung. Dazu schmecke ich Reichtum: die vielen Kräuter, die die Sinne anregen, den Alkohol, die Bitterkeit, alles umspielt von einer süßen Note. Dem Versprechen, dass das Beste immer noch kommt, vielleicht schon mit dem nächsten Glas.

MANHATTAN

Nach der Plackerei

Flüssige Belohnung: zwei Teile amerikanischer Whiskey, ein Teil roter Wermut (beides gut gekühlt), einen Spritzer Angosturabitters.

von Jochen Bittner

Ich habe nie Rugby gespielt, bin mir aber recht sicher, dass ich das Gefühl danach kenne. Ich nenne es „grüne Schmerzen“. Die grünen Schmerzen treten meist am Samstagabend auf, und sie kommen von der Natur.

Typischerweise durch so was: Irgendein Draht hat sich wieder im Schneidwerk des Rasenmähertreckers verfangen. Also aufbocken und drunterkriechen. Den Schraubenschlüssel an die Scherennabe setzen. Abrutschen. Schraubenschlüssel ins Auge kriegen. Noch mal ansetzen. Kräftiger drücken. Noch mal abrutschen. Ellenbogen an den Scherblättern aufschrammen. Vor Wut auffahren. Stirn am Mähwerk stoßen. Fluchen und rauskriechen. Dabei diese eine falsche Bewegung machen, die die Nackenwirbel staucht und den Trapezmuskel zwirbelt. Taumeln.

Ja, so muss es sich anfühlen, ganz unten im scrum, diesem Menschenpresshaufen, zu dem sich Rugbyspieler aufstapeln, wieso auch immer sie das tun.