Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Trotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales

- Sprache: Spanisch

«Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. [...] El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual de los medios de que forma parte naturalmente». Simone Weil «L'Enracinement es, con las Leyes y la Política platónicas, y alguno de los mejores frutos de la literatura utópica, una de las obras políticas más difíciles de soportar para el sentido común» (Manuel Sacristán Luzón). «Este libro pertenece a esa categoría de los prolegómenos de la política que los políticos raramente leen, y que muchos de ellos difícilmente podrían comprender ni sabrían cómo aplicar» (T. S. Elliot). «No estamos realmente ante un idealismo ético, sino ante un minimum realista para una sociedad en la que el hombre cuente» (José Jiménez Lozano).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

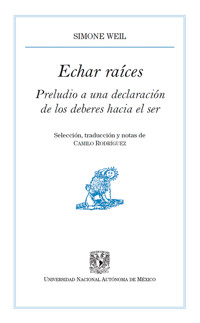

Echar raíces

Echar raíces

Simone Weil

Presentación de Juan-Ramón Capella

Traducción de Juan Carlos González Pont y Juan-Ramón Capella

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte

COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS

Serie Ciencias Sociales

Primera edición: 1996

Segunda edición: 2014

Título original: L’enracinement

© Editorial Trotta, S.A., 1996, 2014, 2023

www.trotta.es

© Éditions Gallimard, 1949

© Juan Carlos González Pont y Juan-Ramón Capella, para la traducción, 1996

© Juan-Ramón Capella, para la presentación, 1996

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-186-7

CONTENIDO

Presentación: Simone Weil o la visión del desarraigo moderno: Juan-Ramón Capella

PRIMERA PARTE: LAS NECESIDADES DEL ALMA

El orden

La libertad

La obediencia

La responsabilidad

La igualdad

La jerarquía

El honor

El castigo

La libertad de opinión

La seguridad

El riesgo

La propiedad privada

La propiedad colectiva

La verdad

SEGUNDA PARTE: EL DESARRAIGO

Desarraigo obrero

El desarraigo campesino

Desarraigo y nación

TERCERA PARTE: ECHAR RAÍCES

Glosario

Presentación

SIMONE WEIL O LA VISIÓN DEL DESARRAIGO MODERNO

Juan-Ramón Capella

Quien haya pasado por la experiencia de leer y reflexionar a partir del texto que se publica en castellano con el título de Echar raíces convendrá en que se debe prevenir al lector para que evite un juicio precipitado o sumario sobre él. En esto están de acuerdo gentes tan dispares como T. S. Eliot y Manuel Sacristán. Este calificaba L’enracinement como «una de las obras políticas más difíciles de soportar para el sentido común»; el primero, al presentar la temprana edición inglesa de la obra, recomendaba al lector «refrenar los propios prejuicios y al mismo tiempo ser paciente con los de Simone Weil». Vaya en primer lugar lo siguiente: no se debe abordar este libro sin saber que fue escrito por una persona que desde muy temprano se identificó siempre y hasta el fondo —espontánea y completamente, con desprendimiento y de una manera práctica, traducida en actos— con quienes en cada caso llevaban la parte peor: con los excluidos, si así puede decirse; con los humillados; con quienes padecían la injusticia o cargaban con la desigualdad; con la multiforme humanidad sufriente.

En mi opinión hay que proceder con estas páginas como si se practicara la minería: como si quien lee fuera un buscador de oro, o de diamantes. Pues en ellas, junto a no poca ganga sin valor aparente, se encuentran las proposiciones fundamentales de una de las reflexiones filosófico-políticas más notables, interesantes y significativas de este siglo. De un siglo que desemboca en la contradictoria humanidad lanzada en regresión hacia la jungla —hacia la jungla social— con todo el impulso de sus tecnopatías por si no bastara la violencia de la injusta e irracional configuración de sus relaciones sociales.

Acaso ayude al lector que desde el principio queden apuntados algunos aspectos de la «ganga sin valor aparente» de estas páginas. Cada uno los percibe desde su punto de vista particular. Desde el mío, en último término, resultan insufribles un platonismo que galopa desbocado, una concepción de la ciencia que comparte la debilidad epistemológica —hereditaria; al parecer genética— de la filosofía francesa, y, sobre todo, una noción de verdad esencialmente formal (aunque no consciente de ello), extraída de la matemática pero aplicada a la historia, que tiene la consecuencia de borrar la frontera entre lo verdadero y lo meramente verosímil, y que lleva a la autora, como señaló precozmente Manuel Sacristán, a resolver bastantes problemas con cierta violencia intelectual.

A esto hay que añadir, más esencialmente por estar en relación directa con la problemática político-social que el texto aborda, algo también apuntado por Sacristán: la dificultad que experimenta un pensamiento político «personalista», para el que únicamente la persona tiene un valor sustantivo, un valor ante la trascendencia —aunque ese valor se encuentre ante todo en el otro, en la persona del otro—, para esclarecer y caracterizar la naturaleza de las entidades de intermediación entre los seres humanos.

Argumentar en términos de valor ante la trascendencia equivale a postular que todo ser humano debe ser visto como sagrado. Una postulación que se sostiene en un universo discursivo en el que tienen sentido palabras como dignidad, o esperanza, o bondad —y que sabemos irreductible al mundo de la ciencia y de la técnica—. El otro resulta esencial en este pensamiento por ser quien posibilita el perfeccionamiento de cada uno al hacer transitivo el principio del amor, o —lo que para Simone Weil es lo mismo— de la justicia. Pues para esta autora la verdad, la bondad y la belleza son lo mismo: «El pecado de politeísmo no consiste en dejar que la imaginación juegue con Apolo y con Diana, sino en creer que hay varios bienes distintos e independientes entre sí, como la verdad, la belleza y la moralidad». Esta confusión del reino de los hechos —el plano epistémico de la verdad— y el reino de los fines (donde pueden hallar ubicación belleza y moralidad) refuerza la dificultad señalada respecto de la consideración de las instituciones, las cuales son, justamente, lugares factuales de composición de actividades sociales y, consiguientemente, en cierto modo, de comunicación, contraste e intermediación de finalidades.

Y, efectivamente, algunos de los puntos más débiles, tributarios en parte de la época en que fue escrito este «tratado político» (si se puede llamar así), tienen que ver precisamente con esas estructuras de intermediación. Por ejemplo: Simone Weil se pronuncia, con absoluto irrealismo, en favor de la eticidad de la ley penal, al dar por sentado que en las platónicas manos de los funcionarios estatales, aplicando penas justas —incluida la de muerte—, está la capacidad de «devolver la dignidad» a quien ella supone que la pierde por transgredir la ley. Otro ejemplo: el interés y la riqueza de su visión de los sindicatos, partidos y empresas desde una perspectiva crítica se desvanecen cuando el punto de vista pasa a ser constructivo. Aquí muchos de los materiales son «de época», de los años treinta y cuarenta; rebasaron hace mucho su fecha de caducidad. La visión de Simone Weil de los sindicatos exige una lectura histórica, comprensiva de la decepcionante e impotente experiencia del gobierno de Frente Popular en Francia (en mi opinión pocas veces un tratamiento temático ha estado tan cerca de lo que pretende combatir). Por otra parte, el Estado propuesto por Simone Weil es tributario en amplísima medida nada menos que de La República de Platón (incluyendo mismamente una versión sui generis de la platónica proscripción de los poetas). Pese a todo esto, sin embargo, es preciso añadir inmediatamente que la percepción del ámbito de lo político de Echar raíces capta un espectro de realidad mucho más amplio que la mayoría de los coetáneos de la autora y, por supuesto, que la estéril filosofía política académica que ha venido después1.

Sería completamente injusto no señalar que junto a la «ganga sin valor aparente» hay también, en la obra de esta filósofa muerta —y parece imposible— a los treinta y cuatro años, filones enteros de reflexión de primera magnitud. Manuel Sacristán —de nuevo— señalaba la empatía manifiesta de los conceptos de renoncement y transfert con la psicología de Juan de la Cruz. En mi opinión el emparentamiento que puede trazarse entre ambos autores es incluso más de fondo: el uno es un escritor espiritual que abre un espacio para la subjetividad moderna a partir de una «teología negativa»2; Simone Weil intenta crear un espacio de subjetividad cuando la modernidad culmina su obra de «desalmar» el mundo, y lo hace también a partir de una teología negativa, de la ausencia de Dios. Que sabe, como Juan, expresar de un modo pleno:

La creación no es un acto de poder por parte de Dios. Es una abdicación. Con ella ha quedado establecido un reino distinto del reino de Dios. La realidad de este mundo está constituida por el mecanismo de la materia y la autonomía de las criaturas razonantes. Es un reino del que Dios se ha retirado, puesto que su reino no es de este mundo. Dios ha renunciado a ser su rey y ya sólo puede venir a él como mendigo.

Para mí resulta premonitorio que el impulso revolucionario de Simone Weil, identificada desde tan temprano con la causa emancipatoria, la llevara finalmente a la búsqueda de un espacio para la vida interior; a la búsqueda —dicho desde las preocupaciones del presente— de un ámbito no colonizable por las propagandas, por los productos de lo que se acabará viendo como la industria de manipulación de las consciencias3, y disponible en cambio para dar acogida al otro. La consecución y preservación de un espacio así es una de las necesidades vitales contemporáneas de cada uno de los miembros de la humanidad sufriente.

Otro de los filones de Echar raíces es una excelente percepción de las limitaciones de la concepción procedimental de la democracia. Esta concepción, que excluye ver la democratización como un proceso inaca bado de distribución del poder, consiste en entender la democracia como un procedimiento (o un conjunto de procedimientos) para la toma de decisiones. Una parte no desdeñable de la filosofía política académica de la segunda mitad del siglo XX la ha hecho suya; y se ha empecinado en determinar las condiciones o requisitos de los procedimientos democráticos, dando por supuesto que tales procedimientos legitiman las decisiones mismas. Simone Weil no padece este autoengaño:

La democracia y el poder de la mayoría no son bienes. Son medios para conseguir el bien que acertada o equivocadamente se consideran eficaces. Si, en vez de Hitler, la República de Weimar hubiera decidido por vías estrictamente parlamentarias y legales meter a los judíos en campos de concentración y torturarlos refinadamente hasta la muerte, las torturas no tendrían ni un átomo de legitimidad más que la que ahora les falta.

Esto es: por sí mismo, el procedimiento «democrático» no legitima nada. La objeción de cualquiera a las «democráticas» bombas de Hiroshi ma y Nagasaki no es procedimental, sino de otra naturaleza. La democracia procedimental sólo tiene una relevancia negativa. Hoy —y en nuestros ámbitos culturales— la ausencia de procedimientos democráticos de toma de decisiones, por sí sola, deslegitima una decisión dada; pero los procedimientos, por sí mismos, no son condición suficiente de la legitimación. Simone Weil, leída en estos años de cambio secular, resulta increíblemente avanzada porque repropone uno de los problemas agudos del presente. No hay sistema político alguno que no precise construir una por una la legitimación de las decisiones que produce. No hay legitimación puesta a priori de una vez para siempre. Cada decisión ha de legitimarse en función de un proyecto social suficientemente compartido. [Tal vez por esto mismo los poderes se insinúan ahora cada vez más no tanto como buscadores de legitimación cuanto como configuradores de la insensibilidad moral de las poblaciones].

Por otra parte, para percibir la envergadura de la filosofía política de Simone Weil —pues la magnitud de una reflexión se mide por los problemas con que se enfrenta— me parece decisiva su recuperación de una temática prácticamente perdida por el pensamiento político moderno; lo que ella llama «el problema de dar inspiración a un pueblo»; esto es —dicho algo reductivamente—, el replanteamiento de la noción de finalidad colectiva, de la necesidad de educación en la política y de idealidades políticas, como problemas político-sociales básicos.

La desaparición de esta temática del pensamiento político de la modernidad tiene que ver directamente con el desarraigo de las sociedades modernas. Unas sociedades que tratan de subordinar todo vínculo entre seres humanos al que se establece al comprar y vender; que han hecho un trabajo histórico de disolución de las identidades grupales, nacionales y culturales, de disgregación de toda comunidad en que sea posible el arraigar. En las sociedades de este tipo, los seres humanos, realmente atravesados por innumerables influencias sociales sin las cuales ni siquiera pueden explicarse a sí mismos, dar cuenta de sí, se autorrepresentan sin embargo como individuos autónomos, como mónadas encapsuladas (lo que resulta imprescindible para el mundo establecido), cuya socialidad primaria se configura, en esta representación, como un conjunto de derechos. Simone Weil destaca enérgicamente, en cambio, la primacía de la obligación. La prioridad de la obligación sobre cualquier derecho. Que los seres humanos tienen deberes para con otros miembros de la especie antes de que puedan empezar a exigirse recíproca o institucionalmente derechos.

Nadie, ninguna persona puede afirmar que tiene un derecho salvo que otra distinta de ella tenga un deber a su respecto. Primero nacen los deberes; sólo a partir de los deberes cabe llamar «derecho» a la capacidad de exigencia del deber ajeno.

Al admitir los propios deberes se adopta el punto de vista de quien reconoce efectivamente al otro. Y desde esta perspectiva se desenmascara el carácter sectario, parcial, hoy ya anticuado, de la autosatisfecha idea de tolerancia. Quien tolera al otro —a los otros que no son como los demás— no se considera obligado hacia el otro, sino sólo hacia sí mismo: hacia la propia —e intransitiva— perfección (o superioridad) que le permite tratar al otro como si fuera un igual pese a que le contempla como diferente. En un mundo sin universalización cultural posible resulta inmoral —o arrogante, prepotente— y no democrático tolerar al diferente (esa barbarie moral en que se complacen tantos bellalmados). Reconocer los propios deberes hacia el otro/diferente es en cambio la base de la socialización en la igualdad; o, dicho de otra manera, la base de agrupamientos sociales en los que cabe arraigar4.

El centro de este texto de Simone Weil es un diagnóstico certero y problemático de nuestro desarraigo y de nuestra necesidad de echar raíces.

El lector debe saber que lo que tiene entre las manos no es una obra acabada. Es la edición de un manuscrito al que la autora no puso punto final. Lo encabeza la inscripción Preludio a una Declaración de los deberes hacia el ser humano; el título L’enracinement, al que responde Echar raíces en la presente traducción española, se debe a Albert Camus, quien tuvo a su cargo la edición francesa junto con la madre de la autora (que mecanografió el manuscrito).

También se debe a A. Camus la división tripartita, la denominación de cada una de las partes y ciertos titulillos escandidos en el texto. Este, continuado, no muestra divisiones; y los titulillos del texto impreso —no siempre afortunados— son en el manuscrito meras cifras sucesivas, primero romanas y luego árabes. Hay pues cierto trabajo del editor para facilitar la lectura que se conserva en la traducción castellana, aunque con las indicaciones pertinentes en notas a pie de página (las llamadas con asterisco, en cambio, remiten a términos del Glosario que figura al final del libro, elaborado por los traductores).

Probablemente nunca se sabrá si las últimas páginas del texto impreso —separadas de las precedentes por un espacio en blanco—, que comienzan con la frase «El trabajo físico aceptado es, después de la aceptación de la muerte, la forma más perfecta de la virtud de la obediencia», forman parte del manuscrito. No aparecen en la primera edición, pues fueron añadidas a partir de 1950. Son sin duda contemporáneas a la redacción de L’enracinement y se hallan temáticamente emparentadas con él. Pero ciertos rasgos físicos (calidad del papel, distancia interlinear, ausencia de numeración de SW) podrían indicar también que se trata de un texto distinto. Su continuidad con lo que antecede en la edición francesa es una falsa apariencia, pues el manuscrito prosigue con unos pocos párrafos (que parecen algo erráticos al estar inconclusos) omitidos por los editores. En realidad, existe otro texto5 que también se inicia con la frase antes entrecomillada. Se mire como se mire, el manuscrito que conocemos como L’enracinement está inacabado. En este como en otros casos, entre los «papeles de Londres» de Simone Weil conservados en la Biblioteca Nacional Francesa hay desarrollos temáticos que corren paralelos a los de L’enracinement sin que se puedan considerar borradores de este, que ya es él mismo un borrador.

Un borrador plena y fácilmente legible que presenta correcciones manuscritas de Simone Weil de dos tipos distintos: de una parte, pentimenti, claramente establecidos; de otra, una corrección «aclaratoria», en algún caso estilística, que parece encaminarse sobre todo a facilitar la lectura por el destinatario del manuscrito y por quien, eventualmente, haya de mecanografiarlo6.

Creo que Simone Weil no habría aceptado nunca la publicación de su manuscrito tal como lo conocerá el lector. Justificar esta afirmación exige esclarecer las circunstancias de la redacción de un texto que la autora empezó escribiendo para un lector determinado y que al final proseguía, en mi opinión, casi sólo para sí misma.

Tras lograr viajar a Nueva York con su familia en 1942, Simone Weil intentó incorporarse como combatiente al movimiento de la resistencia francesa. En Nueva York, mientras mandaba una carta tras otra con este objetivo7, trataba también de intervenir en la prensa norteamericana en favor de la Francia Libre8. Finalmente M. Schumann la recomendó a André Philip, «Comisario de Interior y de Trabajo» en el Comité Nacional de la Francia Libre, que iba a viajar a América. Philip habló con Simone y le facilitó el viaje a Londres para que colaborara con él.

Simone Weil llegó finalmente a Londres a finales de 1942. Su pretensión de integrarse como combatiente de la resistencia en territorio francés fue considerado una locura: obtuvo un rechazo enérgico y completo; hubo de resignarse a colaborar con André Philip9, y, en términos más cotidianos, con su jefe de gabinete, Louis Closon10.

Los «papeles de Londres» que se han conservado muestran de qué se ocupaba Simone Weil en la oficina de Hill Street, donde estaba el comisariado francés del interior en cuya plantilla figuraba como «redactora»: le pedían informes como «Bases para un estatuto de las minorías francesas no cristianas y de origen extranjero», «Esquema de la constitución hitleriana francesa» o «Las bases de la reforma constitucional». En uno de los originales conservados de sus «Remarques sur le Nouveau projet de Constitution», se lee escrito en tinta roja lo siguiente: M. Philip. Note de Simone Weil. Philip le encargó escribir sobre ciertas cuestiones puntuales. Por ejemplo: sobre los juicios por colaboración con el enemigo y cómo moderar los ánimos de venganza; sobre los sindicatos; sobre proyectos de constitución; sobre proyectos sobre el modo de hacer proyectos de constitución, etc. Ni que decir tiene que Simone Weil simultaneaba esta actividad con su escritura personal, de experiencia espiritual. André Philip era una persona de visión amplia; por eso le encargó principalmente —y el lector podrá ver más adelante, de todos modos, en qué términos lo hizo— que pusiera por escrito sus ideas acerca de lo que los franceses de Londres podían hacer para ganar la guerra y sobre todo acerca de lo que habría que hacer después.

Nació así L’enracinement. En teoría se ocupa del programa a seguir por la Francia Libre durante la guerra e inmediatamente después de la liberación. No se autoconcebía como un trabajo puramente teórico. Hay que leerlo en relación con los textos coetáneos, sobre todo los reuni dos en Escritos de Londres y últimas cartas. Su destinatario era obviamente André Philip; al menos, Simone creyó que Philip quería hacer algo a partir de sus ideas. Un buen manojo de las páginas iniciales fueron efectivamente leídas por él, pues hay huellas de lápiz rojo en zonas de interés profesional suyo por su ocupación en la Facultad de Derecho y en el Comisariado: las páginas sobre sindicatos y relaciones laborales; hay además expresivos signos de interrogación y admiración —o más bien lo contrario— apostillando las ideas de Simone Weil en materia de derecho penal. Es evidente que Philip comprendió, junto a la amplitud y el alcance de la reflexión que Simone Weil desarrollaba en su oficina, que un abismo la separaba del juego real de las fuerzas políticas. Philip reconocía su impulso ético y a su manera animaba a Simone a proseguir; pero al mismo tiempo debió parecerle enteramente desprovista de sentido práctico. La segunda mitad del manuscrito de L’enracinment está libre de huellas del lápiz rojo.

Bien debió advertir Simone Weil el escaso interés que suscitaba su trabajo en una época de problemas prácticos terribles. Como también advirtió, a medida que transcurría 1943, la —digamos— politicidad de muchas de las gentes que la rodeaban; esto es: al lado de la generosidad y el desprendimiento del impulso antinazi, el tacticismo del Consejo de Londres; por otra parte parece haber presentido o empezado a presenciar también la carrera por los cargos que forzosamente iba a desencadenarse a la hora de instalar en Francia un gobierno provisional y un nuevo sistema político. Simone no tenía nada en común con eso. En su cuartito de Hill Street seguía escribiendo cosas tan ciertas como terribles:

La matanza de la Comuna, sorprendente tanto por la cantidad de las víctimas como por su ferocidad, inculcó permanentemente en los obreros la idea de ser los parias, los excluidos de la nación; y en los burgueses, a consecuencia de su mala conciencia, una especie de temor físico a los obreros. Eso pudo advertirse aún en junio de 1936, y el hundimiento de junio de 1940 es en cierto sentido una consecuencia directa de aquella guerra civil de 1871. [...] Así se convirtió Francia en una nación como las demás, que sólo pensaba en conseguir del mundo su ración de carne amarilla y negra y en lograr la hegemonía en Europa.

Palabras que parecen hacer eco a la premonición de Rimbaud sobre la «democracia» republicana tras el aplastamiento sangriento de la Comuna de París:

Aux centres nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques.

Aux pays poivrés et détrempés! —au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.

Au revoir ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce; ignorants pour la science, roués pour le confort; la crevaison pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route!

Al tiempo que la tuberculosis minaba a Simone (antes de la difusión de los antibióticos), el texto de su manuscrito pierde tensión históricopolítica y crece en la reflexión directamente espiritual, del todo inusual en un «tratado político». Por ejemplo:

En el plano de los acontecimientos, la noción de conformidad a la voluntad de Dios es idéntica a la noción de realidad. En el plano del bien y del mal puede haber conformidad o disconformidad con la voluntad de Dios según la relación al bien y al mal. La fe en una providencia consiste en estar seguro de que el universo en su totalidad es conforme a la voluntad de Dios no sólo en el primer sentido sino también en el segundo; esto es, que en este universo el bien predomina sobre el mal.

Lo cual puede ser, a mi juicio, una excelente definición de la fe incluso para quienes carecemos de ella. Aunque no siempre explícita, la reflexión espiritual tiene también, sin embargo, su vertiente política:

Un saco de trigo siempre se puede sustituir por otro. El alimento que una colectividad suministra al alma de sus miembros no tiene equivalente en todo el universo. Además, por su duración, la colectividad penetra en el futuro. Es alimento no sólo para las almas de los vivos, sino también para las de los aún no nacidos, que llegarán al mundo en los siglos venideros.

La filosofía política tiende a transformarse al final de L’enracinement, por esta inyección creciente de reflexión espiritual, en pura filosofía —o teología— de la historia. El manuscrito se llena de referencias a la religiosidad precristiana; de lírica estoica e himnos que traduce del griego o del sánscrito una persona a quien no se le permite consumar su voluntad y su capacidad de sacrificio. Pero es preferible que sea la propia Simone Weil quien finalmente dé cuenta de las angustiosas condiciones en que fue escrito L’enracinement. Encontramos sus palabras en una carta escrita a su amigo y compañero de trabajo François-Louis Closon cuando ya estaba internada en el hospital de Middlesex, de donde pasó al Grosvenor Sanatorium de Ashford para morir el 24 de agosto de 1943:

Lunes, 26 de julio de 1943

Querido amigo:

Olvidé preguntarle, en nuestro último encuentro, si ha informado a Philip de mi situación actual, de dimitida mantenida en las nóminas de Hill Street sólo como enferma y a título filantrópico.

Si no es así, le encargo que se lo diga tan pronto como le vea, en Argel o aquí.

Aunque rechazara su proposición de un intercambio de cartas, como cosa inadecuada para nuestra amistad, mi decisión era tan definitiva como si le hubiera dado expresión escrita y oficial.

No ha habido ningún cambio al respecto, y tampoco preveo que lo haya en el futuro.

Si algún día pudiera reunirme con mis padres en África del Norte, y si me tomaran a su cargo (cosa que harían, evidentemente), exigiría ser borrada efectivamente de las nóminas del Ministerio del Interior. Al mismo tiempo solicitaría ser readmitida en las plantillas de Instrucción Pública (de las que Vichy me expulsó) y que se me concediera un permiso sin sueldo.

El Comisariado del Interior se ocupa de la resistencia francesa. Sólo hay un modo en que yo pueda ocuparme de la resistencia francesa, y en una sola porción del globo terrestre. Usted ya sabe lo que quiero decir.

Cuando desde hace 4 meses una oscila entre los 38º y los 38º,5 estas ideas se dejan en un rincón hasta nueva orden. Por mi parte espero que Francia se desembarace de sus bacilos (al menos los que llevan uniforme verde) tan deprisa que no pueda alcanzarla.

Además, me han dicho una y otra vez que ni siquiera hallándome en perfecto estado de salud habría ninguna posibilidad para mí.

Excluido este supuesto, no puedo tener ninguna relación directa o indirecta, ni siquiera muy indirecta, con la resistencia francesa.

Y siendo así, en ningún caso puede haber plaza alguna para mí en los servicios de Interior.

No me diga que si todo el mundo tuviera esta actitud no haríamos nada. De hecho no es este el caso, y no hay peligro alguno al respecto. Las personas difieren por su temperamento, su carácter, sus capacidades; por el objetivo que le asignan a su vida; por su vocación. Yo sólo hablo por mí. Que los demás se las apañen por su lado cada uno como pueda, consigo mismos y con el universo.

En cuanto a la posguerra, deseo esencialmente, en el momento de la liberación del territorio francés, no tener vínculo oficial alguno, por indirecto o lejano que sea, con los cargos del gobierno.

Si recupero alguna vez cierta capacidad de trabajo, y si en ese momento Philip —suponiendo que aún esté «en funciones»— necesita consumir mi papel garabateado, sólo tendrá que hacer que cualquier centro de estudios me dé una beca de «investigación». Sería un modo de remuneración mucho más normal para un trabajo como el que he realizado aquí que inscribirme en la plantilla de un ministerio.

Pero tal cosa me sorprendería mucho. Su fórmula, repetida a menudo, de «¡Vomite!» (lo que parece implicar: luego estará usted disponible para las cosas serias), y su pregunta «¿Por qué no se dedica a las cosas concretas, a los problemas sindicales, en vez de quedarse en las generalidades?», no parecían revelar gran interés.

Aparte de esto, no hay nada, nada en absoluto, que pueda hacer para él.

De las 3 proposiciones de trabajo que me ha hecho durante los 4 meses que he pasado en Hill Street, una era tan vaga que ni me daba el menor vislumbre de lo que quería («brain’s trust», «escombrado doctrinal»), y las otras dos imposibles para mí («plan» preciso sobre el sindicalismo francés; estudio de la situación sindical y obrera inglesa).

Las dos últimas habrían sido enteramente adecuadas para gentes —y las hay altamente eminentes en su género— que, con conocimiento de causa o no —casi siempre no—, tienen el arte de escribir brillantemente acerca de lo que ignoran.

Philip se ha equivocado de persona.

En cierta ocasión se quejó a Schumann de que no podía «utilizar mi inteligencia». Efectivamente, no puede. Pero esto es fácil de arreglar. En el mercado abundan las inteligencias utilizables. La mía —le aseguro que hablo sinceramente y que sé muy bien lo que digo— no tiene nada de excepcional. Siempre ha sido una inteligencia media.

Las inteligencias entera y exclusivamente abandonadas y entregadas a la verdad no son utilizables por ningún ser humano, incluido aquel en quien residen. Yo carezco de la posibilidad de utilizar mi propia inteligencia; ¿cómo podría ponerla a la disposición de Philip? Es ella la que me utiliza a mí, y ella misma obedece sin reservas —al menos confío en que así es— a lo que le parece ser la luz de la verdad. Obedece día a día, segundo a segundo, y mi voluntad jamás ejerce sobre ella acción alguna.

La gente que es así no tiene realmente nada que hacer, creo, junto a los ministros —ni siquiera junto a un ministro como Philip.

De modo que no puedo prestar ninguna clase de servicio, ni al Comisariado como tal ni a Philip personalmente.

Por último, deseo señalar de pasada que desapruebo el mantenimiento —confirmado por De Gaulle en una entrevista— de algo denominado «el movimiento de la Francia Combatiente»; esté donde esté, considero que yo no formo parte de eso.

Le encargo formalmente que comunique a Philip el contenido de esta carta. Muéstresela si le parece bueno. Creo que es lo mejor.

Usted conoce mis sentimientos hacia Philip; y creo que él los conoce también. No creo que esta carta pueda suscitar, a este respecto, un malentendido. Aunque le conozca tan poco, simpatizo de veras con su amistad hacia él; y eso es decir bastante.

Una carta así, en mi estado, es una locura. Pero debía ser escrita. Espero que no turbe su descanso.

Besos, afectuosos y sin bacilos, para Zette y Daniel. Saludos

Simone Weil

PS. No pierden ustedes gran cosa.

Lo que voy a decir expresa un convencimiento antiguo (pero cada vez más fuerte, sobre todo, evidentemente, desde hace unos meses), meditado y permanente. No es consecuencia de una depresión física o moral.

Estoy acabada, rota, más allá de cualquier posibilidad de reparación, y ello independientemente de los bacilos de Koch. Estos sólo se han aprovechado de la falta de resistencia y, naturalmente, trabajan un poco más en la demolición.

En la hipótesis más favorable (por hablar como todo el mundo; para mí todo está igualmente bien) tal vez el objeto pueda ser no ya reparado pero sí reajustado provisionalmente, de modo que aún pueda funcionar parcialmente unos años suplementarios. Unos poquitos años.

Esto es realmente en mi opinión —tan segura como puede serlo una opinión en este ámbito— el límite extremo de las posibilidades. Si generalmente no me expreso así es porque me parece inútil, y no porque alguna vez llegue a pensar de otro modo.

Creo, casi estoy persuadida de ello, que incluso este reajuste provisional sólo puede ser realizado por mis padres y no de otro modo. Si llega a producirse consagraré el poco de energía y de vida así concedido ya sea a reflexionar y a redactar lo que tengo en el vientre (incluso aunque no haya ningún consumidor), ya a una actividad de tipo carne de cañón; espero que sienta lo que quiero decir.

No perderé el tiempo en una actividad más o menos política sabiendo que la cantidad de energía correspondiente a un mínimo de eficacia en política está tan fuera de mi alcance como la indispensable para explorar el Everest.

Eso es.

Tome buena nota de esto: si algunas palabras de mi carta parecieran implicar una condena indirecta para usted, eso sería una falsa interpretación. Hasta nueva orden, no tengo nada que desaprobar en su posición o su actividad. Usted se desenvuelve en la vida a su manera; yo, a la mía.

Nuevos saludos

S.W.

[EN VERTICAL, AL MARGEN] Si tiene ocasión, muestre esta carta a Schumann (P.S. incluido). Y consérvela.

1.J. Jiménez Lozano, «Simone Weil y su escritura», Introducción a S. Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social (Paidós, Barcelona, 1995), señala muy perspicazmente que la combinación de lucidez y radicalidad de una parte y sus contradicciones de otra protegen de toda «auctoritas» al pensamiento de Simone Weil. Y también, a propósito de la «locura» presunta de esta mística —para quien por otra parte es fácil establecer, como se ha hecho (vid. G. Raimbault y C. Eliacheff, Les indomptables, Odile Jacob, París, 1989), un diagnóstico de anorexia por otra parte nada fuera de lo común—, que «la idea de normalidad, fisiológica, psíquica, social y económica, es desde luego una construcción del poder cultural y sus ideologías, que han definido, definen y tratarán de definir siempre lo que es un hombre y cómo debe serlo».

2.Puede verse R. Rossi, Juan de la Cruz. Silencio y creatividad, Trotta, Madrid, 22010.

3.Una consciencia mística se esfuerza por oír en su interior «la voz de Dios». Esta «voz de Dios» a la que se obedece es la voz «propia», por supuesto, pero enteramente desin teresada de las cosas propias. Escuchar el fondo de la conciencia propia —crear un espacio interior en la consciencia, no colonizado— es el objetivo del «espiritual»; «obedecer» a «la voz de Dios» —o sea, obedecer a la propia conciencia profunda y libre— se convierte en una necesidad; si se «traiciona», se deja de escuchar la propia voz.

4.En su «Estudio para una Declaración de las obligaciones respecto al ser humano» (Escritos de Londres y últimas cartas, Trotta, Madrid, 2000, pp. 63-71), emparentado por su título con Echar raíces, Simone Weil escribe: «La posibilidad de expresión indirecta del respeto hacia el ser humano es el fundamento de la obligación. Esta tiene por objeto las necesidades terrestres del alma y del cuerpo de los seres humanos cualesquiera que sean».

5.La hoja n.º 176 de la Caja 7 de los manuscritos de SW en la BNF.

6.L’enracinement, Caja IX de los manuscritos de Simone Weil en la Sección de manuscritos occidentales de la Biblioteca Nacional Francesa. El texto está escrito en cuartillas holandesas, aunque a veces aparecen intercaladas medias cuartillas o incluso fragmentos más pequeños que sin embargo Simone Weil tuvo buen cuidado de numerar. Esta numeración de la mano de SW, en la que se advierten algunas repeticiones o errores, corre de la página 1 a la 290. Junto a ella aparece otra numeración, a lápiz, de la BNF, que va de la página 3 (1 de SW) a la 305. Siguen las páginas numeradas 306-315 por la BNF, no numeradas por SW. Hay también una hoja 316 que no concuerda con nada, y que parece un borrador como tantos otros de los «papeles de Londres» de SW.

7.A Jacques Maritain, el almirante Leahy, Jacques Soustelle; varias a Maurice Schumann, antiguo compañero suyo en el Liceo Henri IV y en la época estrecho colaborador de De Gaulle en Londres, y a amistades de A. Koyré en ese medio. SW ansiaba participar en operaciones de sabotaje en la Francia ocupada. [Vid. S. Pétrement, Vida de Simone Weil, Trotta, Madrid, 1997; se trata seguramente de la más documentada de las biografías de SW].

8.Textos como «About the problems in the French empire» (apuntando la contradictoriedad de la creencia de una parte de los franceses en el derecho a tener colonias con la lucha actual de tales colonias —ahora de importancia estratégica— por su propia libertad y por la de la misma Francia); o «Treatement of Negro war-prisoners from the French Army» (donde señala que a los oficiales alemanes no les cabe en la cabeza que haya franceses negros, por lo que les discriminan, y que los franceses blancos tampoco tratan siempre decentemente a esos compatriotas); no logró publicarlos.

9.André Philip (1902-1970), profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de París, causó una excelente impresión en SW cuando le conoció en Nueva York. Philip, como miembro del Comité de Liberación Nacional desde 1942, en Londres, se esforzó por democratizar la Francia Libre. Fue nombrado Comisario del Interior el 3 de junio del 43; posteriormente pasó a ser Comisario del Comité Francés de Liberación Nacional encargado de las relaciones con la Asamblea consultiva provisional. Para entender la personalidad del superior «político» de SW en Hill Street puede ser interesante saber que en diciembre de 1945 apoyó el recorte del presupuesto militar francés, recorte que fue la causa de la dimisión de De Gaulle en 1946. Philip fue el principal redactor del proyecto de Constitución de 1946. El proyecto era muy avanzado para la época en la espinosa cuestión colonial; Philip, que sin duda había hablado con SW de estos asuntos y leído textos suyos, defendió en 1945 la autonomía de Argelia solicitada por Ferhat Abbas (más tarde uno de los dirigentes históricos de la independencia argelina). A. Philip desempeñó cargos importantes en el partido socialista —SFIO— durante la Tercera República y fue un destacado defensor del proyecto europeo.

10.Francis-Louis Closon fue Comisario de la República en el Norte con la Liberación. Es autor del interesante De Gaulle et le CNR (France-Empire, París, 1978). Como se verá más adelante, las relaciones entre Closon y su familia y Simone Weil fueron de estrecha amistad.

Primera parte

LAS NECESIDADES DEL ALMA

La noción de obligación prima sobre la de derecho, que está subordinada a ella y es relativa a ella. Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino sólo por la obligación que le corresponde. El cumplimiento efectivo de un derecho no depende de quien lo posee, sino de los demás hombres, que se sienten obligados a algo hacia él. La obligación es eficaz desde el momento en que queda establecida. Pero una obligación no reconocida por nadie no pierde un ápice de la plenitud de su ser. Un derecho no reconocido por nadie no es gran cosa.

Carece de sentido decir que los hombres tienen, por un lado, derechos, y por otro, deberes. Esas palabras sólo expresan puntos de vista diferentes. Su relación es la del objeto y el sujeto. En sí mismo, un hombre sólo tiene deberes, entre los que se cuentan algunos para consigo mismo; los demás, desde su punto de vista, sólo tienen derechos. A su vez, hay derechos cuando a ese hombre se le considera desde el punto de vista de los demás, obligados para con él. Un hombre solo en el universo no tendría ningún derecho pero sí tendría obligaciones.

La noción de derecho, al ser de orden objetivo, no se puede separar de las nociones de existencia y de realidad. Aparece cuando la obligación desciende al ámbito de los hechos; entraña siempre, por tanto, en cierta medida, que se tomen en consideración supuestos de hecho y situaciones particulares. Los derechos siempre están sujetos a condiciones determinadas. La obligación sólo puede ser incondicionada. Se sitúa en un ámbito que está más allá de toda condición porque está más allá de este mundo.

Los hombres de 1789 no reconocían tal ámbito. Sólo admitían el de las cosas humanas. Por ello partieron de la noción de derecho. Pero quisieron instaurar principios absolutos. Esa contradicción les hizo caer en una confusión de lenguaje y de ideas aún presente en la confusión política y social actual. El ámbito de lo eterno, lo universal y lo incondicionado es distinto del ámbito de las condiciones de hecho; y en él habitan nociones diferentes, ligadas a la parte más secreta del alma humana.

La obligación sólo vincula a los seres humanos. No hay obligaciones para las colectividades como tales. Pero sí las hay para todos los individuos que componen una colectividad, la sirven, la dirigen o la representan, tanto en la parte de su vida sujeta a la colectividad como en la que es independiente de ella.

Idénticas obligaciones vinculan a todos los hombres, aunque corresponden a actos diferentes según las situaciones. Ningún ser humano puede sustraerse a sus obligaciones en circunstancia alguna sin cometer un crimen, salvo en el caso de que al ser incompatibles dos obligaciones reales se vea forzado a incumplir una de ellas.

La imperfección de un orden social se mide por la cantidad de situaciones de ese tipo que entraña.

En este caso, habrá crimen cuando la obligación abandonada sea, además, negada.

El objeto de la obligación, en el ámbito de las cosas humanas, es siempre el hombre como tal. Hay obligación hacia todo ser humano por el mero hecho de serlo, sin que intervenga ninguna otra condición, e incluso aunque el ser humano mismo no reconozca obligación alguna.

Esta obligación no se basa en ninguna situación de hecho, ni en la jurisprudencia, ni en las costumbres, ni en la estructura social, ni en las relaciones de fuerza, ni en la herencia del pasado, ni en el supuesto sentido de la historia. Pues ninguna situación de hecho puede fundamentar una obligación.

Esta obligación no se basa en una convención. Todas las convenciones son modificables por voluntad de los pactantes, mientras que ningún cambio en la voluntad de los hombres puede modificar lo más mínimo esta obligación.

Esta obligación es eterna. Responde al destino eterno del ser humano. Sólo el ser humano tiene un destino eterno. Las colectividades humanas no. Respecto de ellas no hay, por tanto, obligaciones directas que sean eternas. Sólo es eterno el deber hacia el ser humano como tal.

Esta obligación es incondicionada. Si se basa en algo, ese algo no es de este mundo. No está basada en nada de este mundo. Es la única obligación relativa a las cosas humanas no sujeta a ninguna condición.

Esta obligación halla verificación, que no fundamento, en el acuerdo de la conciencia universal. Está expresada en algunos de los textos más antiguos que se conservan. Se la reconoce en todos los casos particulares en que no se la combate por el interés o las pasiones. El progreso se mide por relación a ella.

El reconocimiento de esta obligación se halla expresado de forma confusa e imperfecta —más o menos imperfecta según los casos— en los llamados derechos positivos. En la medida en que los derechos positivos entran en contradicción con ella quedan afectados de ilegitimidad.

Aunque esa obligación eterna responde al destino eterno del ser humano, tal destino no es su objeto directo. El destino eterno de un ser humano no puede ser objeto de obligación alguna porque no está subordinado a acciones exteriores.

El hecho de que un ser humano posea un destino universal sólo impone una obligación: el respeto. La obligación sólo se cumple cuando tal respeto se manifiesta efectivamente, de forma real y no ficticia; y únicamente puede manifestarse a través de las necesidades terrenas del hombre.

La consciencia humana nunca ha variado en este punto. Hace miles de años los egipcios creían que un alma no puede justificarse después de la muerte si no es capaz de decir: «No dejé a nadie pasar hambre». Los cristianos saben que se exponen a que el propio Cristo les diga un día: «Tuve hambre y no me diste de comer». Todo el mundo concibe el progreso, principalmente, como el paso a un estadio de la sociedad en que las gentes no pasen hambre. Si la cuestión se plantea en términos generales, nadie considerará inocente a un hombre que teniendo alimento en abundancia y encontrando ante su puerta a alguien medio muerto de hambre pase por su lado sin darle nada.

Es pues una obligación eterna hacia el ser humano no dejarle pasar hambre cuando se le puede socorrer. Al ser esta la obligación más evidente, debe servir de modelo para elaborar la lista de los deberes eternos hacia todo ser humano. Para confeccionar dicha lista con el máximo rigor hay que proceder por analogía a partir de este primer ejemplo.

Así, la lista de las obligaciones hacia el ser humano debe corresponder con la de las necesidades humanas vitales análogas al hambre.

Algunas de estas necesidades son físicas, como el hambre. Son bastante fáciles de enumerar. Atañen a la protección contra la violencia, al alojamiento, al vestido, al calor, a la higiene, a los cuidados en caso de enfermedad.

Hay otras necesidades, en cambio, que no tienen relación con la vida física sino con la vida moral. Pero también son terrenas, como las primeras, y tampoco tienen una relación directa accesible a nuestra inteligencia con el destino eterno del hombre. Son, como las necesidades físicas, necesidades de la vida de aquí abajo. Es decir: si no se satisfacen, el hombre cae poco a poco en un estado más o menos análogo a la muerte, más o menos próximo a una vida meramente vegetativa.

Estas necesidades son mucho más difíciles de reconocer y enumerar que las del cuerpo. Pero todo el mundo admite que existen. Cuantas atrocidades pueda cometer un conquistador sobre las poblaciones sometidas —masacres, mutilaciones, hambruna organizada, reducción a la esclavitud o deportaciones masivas— son generalmente consideradas como medidas de la misma especie, aunque la libertad o el país natal no sean necesidades físicas. Todo el mundo es consciente de que hay crueldades que atentan contra la vida del hombre sin atentar contra su cuerpo. Son las que le privan de cierto alimento necesario para la vida del alma.

Las obligaciones —incondicionadas o relativas, eternas o cambiantes, directas o indirectas— respecto de las cosas humanas se derivan sin excepción de las necesidades vitales del ser humano. Las que no conciernen a tal o cual ser humano determinado tienen por objeto cosas que desempeñan, en relación con los hombres, un papel análogo al del alimento.

A un campo de trigo no se le debe respeto por sí mismo, sino por ser alimento para los seres humanos.

Análogamente, a una colectividad, sea la que sea —patria, familia u otra cualquiera—, no se le debe respeto por sí misma, sino como alimento de cierto número de almas.

Esta obligación impone en la práctica actitudes o actos diferentes según las situaciones. Pero considerada en sí misma es absolutamente idéntica para todos.

En particular, es absolutamente idéntica para quienes están en el extranjero.

El grado del respeto debido a las colectividades humanas es muy elevado, por varias consideraciones.

En primer lugar, cada una es única, y si se la destruye no puede ser reemplazada. Un saco de trigo siempre se puede sustituir por otro. El alimento que una colectividad suministra al alma de sus miembros no tiene equivalente en todo el universo.

Además, por su duración, la colectividad penetra en el futuro. Es alimento no sólo para las almas de los vivos, sino también para las de los aún no nacidos que vendrán al mundo en los próximos siglos.

Por último, por su duración misma, la colectividad hunde sus raíces en el pasado. Constituye el único órgano de conservación de los tesoros espirituales juntados por los muertos, el único órgano de transmisión mediante el cual los muertos pueden hablar a los vivos. Y la única cosa terrena que tiene una relación directa con el destino eterno del hombre es la irradiación —transmitida de generación en generación— de aquellos que tuvieron plena conciencia de tal destino.

A causa de todo ello, bien puede ocurrir que la obligación para con una colectividad en peligro llegue incluso al sacrificio total. Sin embargo, de ello no se deriva que la colectividad esté por encima del ser humano. Pues también sucede que la obligación de socorrer a un ser hu mano en peligro deba llegar hasta el sacrificio total, sin que esto implique superioridad alguna por parte del socorrido.

Un campesino, en determinadas condiciones, puede tener que exponerse, para cultivar su campo, al agotamiento, a la enfermedad e incluso a la muerte. Pero siempre tiene presente que en definitiva se trata únicamente de pan.

De forma análoga, incluso en el momento del sacrificio total, a ninguna colectividad se le debe más que un respeto análogo al que se debe al alimento.

Sin embargo, muy a menudo se invierten los papeles.

Ciertas colectividades, en vez de servir de alimento, devoran a las almas. Hay en tal caso enfermedad social, y la primera obligación es intentar un tratamiento; en determinadas circunstancias puede ser necesario inspirarse en los métodos quirúrgicos.

También en este punto la obligación es la misma tanto para quienes están dentro de la colectividad como para quienes están fuera.

Puede ocurrir también que una colectividad proporcione a las almas de sus miembros un alimento insuficiente. En ese caso es necesario mejorarla.

Por último, hay colectividades muertas que, sin llegar a devorar a las almas, tampoco las alimentan. Si es seguro que están completamente muertas, que no se trata de un letargo pasajero, hay que aniquilarlas.

El primer estudio a realizar es el de las necesidades que son a la vida del alma lo que las necesidades de alimento, de sueño y de calor son a la vida del cuerpo. Hay que intentar enumerarlas y definirlas.

No se las debe confundir nunca con los deseos, los caprichos, las fantasías o los vicios. También es preciso discernir lo esencial de lo accidental. El hombre no tiene necesidad de arroz o de patatas, sino de alimento; ni de madera o de carbón, sino de calefacción. Igualmente, para las necesidades del alma se debe reconocer las satisfacciones diferentes, aunque equivalentes, que responden a las mismas necesidades. También hay que distinguir los alimentos del alma de los venenos que, durante algún tiempo, puede parecer que sustituyen al alimento.

La falta de un estudio de este tipo lleva a los gobiernos, cuando tienen buenas intenciones, a dar palos de ciego.

He aquí algunas indicaciones.

El orden1

La primera necesidad del alma humana, la más próxima a su destino universal, es el orden: un tejido de relaciones sociales tal que nadie se vea forzado a violar obligaciones rigurosas para cumplir otras obligaciones. Únicamente en este caso el alma sufre violencia espiritual por parte de las circunstancias exteriores. Pues quien deja de cumplir una obligación sólo por amenaza de muerte o de sufrimiento puede desinteresarse de ello y sólo su cuerpo quedará lastimado. Pero a quien las circunstancias le hagan incompatibles los actos prescritos por varias obligaciones estrictas, ese, sin que tenga la posibilidad de defenderse, quedará herido en su amor al bien.

Hoy día hay un grado muy elevado de desorden y de incompatibilidad entre obligaciones.

Quien actúa en el sentido de aumentar esa incompatibilidad es un factor de desorden. Quien lo hace en el sentido de disminuirla es un factor de orden. Quien niega determinadas obligaciones para simplificar los problemas ha concertado en su corazón una alianza con el crimen.

Desgraciadamente no se dispone de método alguno para aminorar esta incompatibilidad. Ni siquiera se tiene la certeza de que la idea de un orden donde todas las obligaciones fueran compatibles no sea más que una ficción. Cuando el deber desciende al plano de los hechos entra en juego un número tan grande de relaciones independientes que la incompatibilidad parece bastante más probable que la compatibilidad.

Sin embargo, diariamente tenemos ante los ojos el ejemplo del universo, donde una infinidad de acciones mecánicas independientes concurre para constituir un orden que permanece fijo a través de la variación. Por eso amamos la belleza del mundo, pues tras ella sentimos la presencia de algo análogo a la sabiduría que desearíamos poseer para saciar nuestro deseo de bien.

En un plano inferior, las obras de arte verdaderamente bellas ofrecen ejemplos de conjuntos en los que, de un modo imposible de comprender, determinados factores independientes concurren para constituir una belleza única.

Por último, el sentimiento de las diversas obligaciones procede siempre de un deseo de bien único, fijo e idéntico en todo hombre, desde el nacimiento hasta la muerte. Este deseo, que arde perpetuamente en el fondo de nosotros, impide que nos resignemos a las situaciones de incompatibilidad entre obligaciones. O recurrimos a la mentira para olvidar que existen, o nos debatimos ciegamente para escapar a la incompatibilidad.

La contemplación de auténticas obras de arte, y más aún la de la belleza del mundo, e, incluso mucho más aún, la contemplación del bien desconocido al que aspiramos, puede afirmarnos en el esfuerzo de pensar continuamente acerca del orden humano que debe ser nuestro primer objeto de atención.

Los grandes fautores de violencia se han enardecido contemplando la fuerza mecánica ciega que es soberana en el universo entero.

Si contemplamos el mundo mejor que ellos hallaremos mayor estímulo al considerar que las innumerables fuerzas ciegas son limitadas, que se combinan en equilibrio y concurren en una unidad en virtud de algo que no comprendemos, pero que amamos, y a lo que llamamos belleza.

Si tenemos siempre presente la idea de un orden humano verdadero; si pensamos en él como en un objeto al que se debe un sacrificio total si se presenta la ocasión, estaremos en la situación de un hombre que camina de noche sin guía pero sin dejar de pensar en la dirección que desea seguir. Para tal caminante hay una esperanza grande.

El orden es la primera necesidad; está incluso por encima de las necesidades propiamente dichas. Para poder pensarlo hay que conocer las demás necesidades.

La primera característica que distingue las necesidades de los deseos, las fantasías o los vicios, y los alimentos de las golosinas o de los venenos, es que las necesidades son limitadas, al igual que los alimentos que les corresponden. Un avaro nunca tiene oro suficiente, pero a todo hombre, si se le da pan a discreción, llegará un momento en que le baste. El alimento suscita la saciedad. Lo mismo ocurre con los alimentos del alma.

La segunda característica, relacionada con la primera, es que las necesidades se ordenan por parejas de contrarios y deben combinarse en equilibrio. El hombre tiene necesidad de alimento, pero también de un intervalo entre las comidas; tiene necesidad de calor y frescor, de reposo y ejercicio. Igual ocurre con las necesidades del alma.

Lo que suele llamarse justo medio consiste en realidad en la no satisfacción ni de una ni de otra de las necesidades contrarias. Constituye una caricatura del verdadero equilibrio, en virtud del cual las necesidades contrarias se satisfacen ambas plenamente.

La libertad2

Un alimento indispensable para el alma humana es la libertad. En sentido estricto consiste en la posibilidad de elección. Se trata, desde luego, de una posibilidad real. Donde hay vida en común resulta inevitable que las reglas impuestas por la utilidad común limiten la elección.

Pero la libertad no es menor o mayor según que los límites sean más o menos estrechos. Su plenitud no tiene lugar en condiciones tan fácilmente mensurables.

Las reglas deben ser suficientemente razonables y simples para que cualquiera que lo desee y disponga de una capacidad de atención media pueda comprender, por un lado, la utilidad a la que corresponden y, por otro, las necesidades de hecho que las han impuesto3. Deben emanar de una autoridad que no sea vista como extraña ni como enemiga, sino que sea amada como perteneciente a los dirigidos por ella. Las reglas deben ser suficientemente estables, poco numerosas y lo bastante generales para que el pensamiento pueda asimilarlas de una vez por todas y no tope con ellas cada vez que haya de tomar una decisión.

En tales condiciones, la libertad de los hombres de buena voluntad, aunque de hecho limitada, es total en la conciencia. Pues, al estar las reglas incorporadas a su mismo ser, las posibilidades prohibidas no se presentan a su pensamiento y por tanto no han de ser rechazadas. Así, el hábito de no comer cosas repugnantes o peligrosas imprimido por educación no es sentido por un hombre normal como un límite a su libertad en el ámbito de la alimentación. Sólo el niño lo siente así.

Quienes carecen de buena voluntad o siempre siguen siendo infantiles jamás son libres, en ningún estado de la sociedad.

Cuando las posibilidades de elección son tan amplias que resultan nocivas para la utilidad común los hombres no disfrutan de la libertad. O se refugian en la irresponsabilidad, la puerilidad y la indiferencia, donde sólo hallan tedio, o se sienten continuamente abrumados de responsabilidad por temor a perjudicar a los demás. En este caso, creyendo erróneamente que poseen la libertad y sintiendo que no gozan de ella, llegan a pensar que la libertad no es un bien.

La obediencia4

La obediencia es una necesidad vital del alma humana. Es de dos tipos: obediencia a las reglas establecidas y obediencia a los seres humanos vistos como jefes. Implica el consentimiento, no a cada una de las órdenes recibidas, sino de una vez para siempre, con la única salvedad llegado el caso de las exigencias de la conciencia. Debe ser generalmente admitido, y en primer lugar por los jefes, que es el consentimiento, y no el temor al castigo o el incentivo de la recompensa, lo que constituye en realidad el móvil principal de la obediencia, al objeto de que la sumisión no sea jamás sospechosa de servilismo. También es preciso saber que quienes mandan obedecen a su vez; y toda la jerarquía ha de estar orientada hacia un objetivo cuyo valor y cuya grandeza sean sentidos por todos, desde el primero hasta el último.

Por ser la obediencia un alimento necesario del alma5, quien esté definitivamente privado de ella es un enfermo. Así, toda colectividad regida por un jefe soberano no responsable ante nadie se halla en manos de un enfermo.

Por ello, cuando un hombre es situado de por vida a la cabeza de la organización social, ha de ser un símbolo y no un jefe, como ocurre con el rey de Inglaterra; además, es preciso que las formas sociales limiten su libertad más estrechamente que la de cualquier hombre del pueblo. De esa forma, los jefes efectivos, aunque sean jefes, tienen a alguien por encima de ellos; por otro lado, para no romper la continuidad, también pueden ser sustituidos, y así recibir cada uno de ellos su indispensable ración de obediencia.

Quienes someten a las masas humanas por la violencia y la crueldad las privan a un tiempo de dos alimentos vitales: la libertad y la obediencia; pues pierden su poder de acordar consentimiento interior a la autoridad que padecen. Quienes favorecen un estado de cosas tal que el incentivo del beneficio sea el móvil principal para los hombres sustraen a estos a la obediencia, pues el consentimiento, su principio, no es algo que se pueda vender.

Multitud de signos muestran que los hombres de nuestra época están desde hace tiempo hambrientos de obediencia. Pero se ha aprovechado la ocasión para darles la esclavitud.