8,99 €

Mehr erfahren.

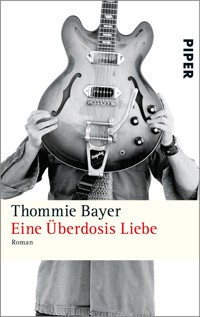

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Robbis Erfolg als Rockmusiker ist eher mittelmäßig. Zwar hat er sechs Platten herausgebracht, aber leider hat die Firma den Plattenvertrag nicht verlängert. Auch seine Ehe ist nicht mehr das, was sie einmal war. Auf einer Tournee begegnet ihm seine große Jugendliebe Rita wieder – und es funkt zwischen den beiden. Doch bis zu einem möglichen Happy End ist es noch ein langer Weg … Charmant, ehrlich und witzig erzählt Thommie Bayer von einer ganz und gar nicht alltäglichen Liebe in den bewegten 1980er-Jahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Jone

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe

1. Auflage 2008

ISBN 978-3-492-96028-1

© 2008 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1985 Umschlag: Büro Hamburg. Anja Grimm, Stefanie Levers Bildredaktion: Büro Hamburg. Alke Bücking, Charlotte Wippermann Umschlagfoto: Dominic DiSaia / Getty Images Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Jemand zieht sich aus im Radio Paß auf Jemand stiehlt die Show

H. Van Veen

Die Seifenblase hat viele Bedeutungen: Sie sagt dem Kenner, der sie von einem Fettauge unterscheiden kann, daß er diese Suppe besser nicht probiert, weil das nämlich eine Waschbrühe ist; sie dient dem Philosophen als Beweis, daß «Fast Nix mit einem winzigen bißchen Wasser außenrum» schon die eigene Umgebung reflektieren kann; sie ist dem Kind ein Ballon, ein Prinz oder eine Raumpatrouille und dem Kunststudenten eine Möglichkeit, im Kurs «Körper und Licht – Perspektivische Spiegelungen» ein paar Lorbeeren einzuheimsen; der Art-Director kann sie aus Rita Hayworths Mund blubbern lassen, und der Theaterregisseur kann sie immer als Symbol einsetzen. Egal für was. Hauptsache Symbol. Die Dichter sind am schlechtesten dran. Sie haben die Seifenblase zwar immer griffbereit im Metaphernarsenal, aber immer nur zum Platzen.

Blop.

In einer schwäbischen Universitätsstadt, die wie Rom auf sieben Hügeln schläft, saß am Fuße eines dieser Hügel ein junger Mann. Der saß in seiner Wohnküche, ein halb ausgetrunkenes Glas Weißwein vor und einige bittere Erfahrungen hinter sich. Es war halb zwei Uhr nachts, November Neunzehnhundertdreiundachtzig, der Kühlschrank schnurrte wie ein elektrischer Tiger, und der junge Mann hörte dieses leise Blop.

Er war in der richtigen Laune, jetzt sofort einen langen, verbissenen Spaziergang durch das Viertel zu machen. Im Pullover. Dabei würde er sich einen grimmigen Schnupfen holen. Würde hallenden Schrittes, fertig mit der Welt, finsterminded, aber ungebrochen, die schlafenden Spießer verlachen. Mitsamt ihrer halbwüchsigen, computergeilen Früchtchen. Har har har. Wie die Panzerknacker, wenn sie glauben, dem alten Duck ein Schnippchen geschlagen zu haben.

Bis er im nebelverhangenen Morgengrauen nach Hause zurückkäme, hätte sich zum Schnupfen schon eine Bronchitis gesellt, und sein keifendes Husten würde durch den frisch gewachsten Hausflur klirren, wie eine letzte Mahnung an die Welt. Letzte Mahnung, weil der Bronchitis eine Lungenentzündung folgen würde, und dieser ein Siechtum, das ihn, vom Leben enttäuscht, dem Tode nicht wehrend, aufs Lager strecken würde. Und allen täte es leid.

Nebenan schlief seine Frau. Er starrte tranig auf das Indianerposter an der Wand, trank einen Schluck Trebbiano, zündete eine Zigarette an und hörte ein leises Blop.

Die Frau schlief müde und zufrieden und ahnte nichts von dem Aufruhr, der in ihm tobte. Er kam sich vor wie ein Betrüger und obendrein noch lächerlich. Denn daß gegen Ende des 20. Jahrhunderts noch ein Aufruhr in jemandem toben sollte, fand er abgeschmackt und literarisch nicht haltbar. «Zum Glück wird das kein Buch», dachte er.

Prrrrsch, machte ein Regenschwall am Küchenfenster, wrrrr, machte der Kühlschrank. Der junge Mann versank wieder in seine schwarzen Träume, und das Indianerposter schaute stolz auf den Kinokalender, der über der Spüle hing.

Er würde also vor Gott treten. Und ihn anschnauzen, das hatte er sich schon lang vorgenommen. «An dich glaub ich nicht! Gib mir meine Kerzen zurück. Um alles mögliche mußte man dich anbetteln, und immer kam das falsche. Ich wollte eine Schwester und habe ein halbes Jahr gebetet. Und was hab ich gekriegt? Eine Katze! Ich wollte zum Geburtstag ein Tretauto und was kam? Socken! Ich wollte zur Konfirmation ein Fahrrad und was gab's? Eine Uhr! Ohne Datum und Sekundenzeiger. Und die erste halbe Stunde in der Badewanne hat sie auch nicht überstanden. Und das zur Konfirmation! Da bin ich immerhin deinem Verein beigetreten! Fahrrad her, oder ich sing nicht mit!

Keine schlechte Idee.

Aber langsam. Alles der Reihe nach. Erst mal richtig sterben. Vielleicht als Oper?

«Iiiiiiiich stääärbääää.» Sich bäumend aus dem Grab, eine blutrote Rose in der wächsernen Hand, sänge er mit machtvoller Stimme: «Iiiich stäärbaäääh!»

Wow.

Und dann die Trauergemeinde: Schneuztüchlein schwenkend und schamgebeugt vor lauter unterlassener Hilfeleistung. In einer Reihe stünden sie vor dem offenen Grab, ein schwarzer griechischer Chor: «Er stirbt, er stirbt, er stiihirbt!»

Jetzt würde ein Wind aufbrausen, der die Beleuchter auf ihren Gerüsten ums nackte Leben bangen ließe, denn selbstverständlich würde die Natur bei einem so wichtigen Abgang entsprechend pompös einsteigen. Dröhnende Glocken in der Stadt, über die Ufer tretende Flüsse, aus schwarz verhangenem Himmel steil stürzende Vögel, die durchaus den einen oder andern Trauergast erschlügen, wäre das mindeste, was ihm die Schöpfung schuldete.

«Es raffet mich hiiin!» und wumm in den Sarg.

Dann wieder der Chor in hysterischem Diskant: «Es i-hihiist vorbahiii».

Deckel zu. Die Rosen welken, Blitze peitschen das Firmament. Ein Aufschrei geht durch die Menge, ein Regen von Blumen pladdert auf den mittlerweile versenkten Sarg, und dann wieder der Chor mit einer längeren Nummer. Und alles ersöffe in Tränen.

Und dann vor Gott treten und sagen: «Fahrrad her, oder Singboykott!»

Er wußte es noch, als wäre es erst gestern passiert. Er hatte auf dem Klavier gesessen. Auf dem zugeklappten Deckel. Sein Knabenhintern drückte sich etwa in der Gegend zwischen dem drei- und viergestrichenen F platt.

Seine Schuhe, Größe 37, verkratzten den Lack des Klavierdeckels etwas unterhalb der Aufschrift «Scheck und Sohn – Stuttgart». Oben drauf stand Richies Tonbandgerät und dudelte von 19th nervous breakdown bis Rainbow Valley alles, was Richie hatte mitschneiden können.

Richie war schon sechzehn und Pensionsgast in der Familie Allmann und hatte außer, daß er das Tonband besaß noch den Vorzug, daß man ihm das Dudeln nicht verbieten konnte, weil er ja Pensionsgast war. Und das, obwohl er ständig diese Negermusik anhörte.

Der kleine Junge, der sich, das rechte Ohr direkt an den Lautsprecher gedrückt, in dieser unbequemen Haltung auf dem Klavier eingerichtet hatte, war Robbi, der jüngste Sohn der Familie. Er fand diese Musik eigentlich nicht so toll, aber immer noch besser als Bartók. Der wäre nämlich drangewesen. Im Klavierunterricht.

Und dann kam «Help». Bei der Zeile: «When I was younger, so much younger than today, 1 never needed anybody's help in any way», da fuhr es ihm wie Strom in seinen Kopf! Es fuhr in seinen Bauch und in die Glieder, und daß er nicht vom Klavier fiel, lag nur daran, daß er sein Ohr so fest an den Lautsprecher drückte.

Es hatte «Zong» gemacht und alles war anders. Auf einen Schlag war das Geld für die Klavierstunde, die Aufnahmeprüfung bei den Pfadfindern, die Konfirmation und die Indianerkleidung wertlos geworden, denn von nun an war klar, daß Robbi Allmann Rockstar werden würde, auf jeden Fall.

Was für ein Instrument er spielen würde, stand noch nicht fest, da überlegte er sich schon, ob seine Band nun Robbi Allmann Selection, Robbi Allmann Experience oder Robbi Allmann and the Desperados heißen sollte.

Der größere Teil der bitteren Erfahrungen, die ihn im November dreiundachtzig nachts so unruhig auf dem Küchenstuhl hin und her rutschen ließen, hing damit zusammen, daß er tatsächlich zwar nicht Rockstar, aber doch Rockmusiker geworden war. Und zwar ein recht erfolgloser.

Er saß praktisch auf den Trümmern seiner Existenz. Sechs Langspielplatten hatte er veröffentlicht, alle schlecht bis mittelmäßig verkauft, in jedem Club, Jugendzentrum und Musiklokal hatte er schon gespielt. Im Durchschnitt hatte er pro Stadt etwa zehn richtige Fans. Ein paar seiner Stücke liefen manchmal im Radio, und das war's dann auch schon. Sein . Plattenvertrag war ausgelaufen. Die Firma hatte sich einfach nicht mehr gemeldet. Er fühlte sich arbeitslos.

Und nicht nur seine berufliche Existenz stand auf dem Spiel. In der besagten Nacht dämmerte ihm zum erstenmal, daß auch seine Ehe nicht mehr zu retten war. Und daß er sie auch gar nicht retten wollte.

Je mehr all diese Verabredungen, Kompromisse und «Das-mußt-du-doch-einsehen-Pakte» funktionierten, je mehr Ruhe in das Verletzungspingpong zwischen seiner Frau und ihm eingekehrt war, desto weniger spürten sie beide, was sie aneinander geliebt hatten.

Nichts Neues für die Welt. Aber schlimm für Robbi Allmann.

Und seine Frau.

Es war, als wäre die Liebe bloß noch der Deckel auf dem Topf ihres Lebens. Und nicht mehr die Suppe, die darin kochte. Und daß sie so verschieden waren, so verschiedene Erwartungen an das Leben und an die Welt hatten, schien plötzlich nur noch ein Organisationsproblem zu sein. Und keine Existenzfrage.

Es war wie Fieber. Als würden sich die Organe in seinem Körper bewegen. Als würden die einfach den Platz wechseln, weil es auch anders geht. Die Niere ins Knie, der Magen in die Brust, das Herz in die linke Arschbacke und die Lunge in den Hals. Irgend jemand hatte am Kaleidoskop von Robbis Ordnung gedreht, und die schöne Symmetrie, an die er geglaubt und für die er gekämpft hatte, erwies sich als völlig beliebig. Ein Spiegeltrick und sonst gar nichts.

Eine Illusion.

Robbi schämte sich. Er schämte sich für den friedlichen Schlaf seiner Frau, die noch beim alten Kaleidoskopstand eingeschlafen war und nicht wußte, daß morgen alles anders sein würde. Er schämte sich auch dafür, daß sie die Anzeichen nicht bemerkt hatte. Er war ein so guter Lügner geworden, daß sie nicht gesehen hatte, daß das kleine Universum Stück für Stück eingestürzt war. Stern für Stern ab ins schwarze Loch.

Vielleicht dachte sie, er habe wieder seine Künstlerdepression, und sie müsse einfach abwarten, bis er wieder auftauchen würde. Sie hatte sich abgefunden, so wenig von ihm zu bekommen und ihn manchmal tage- und wochenlang in der Wohnung herumschleichen zu sehen, wie eine Leiche auf Urlaub.

In solchen Zeiten gab sie ihm eine Wärme, die eher etwas mit Verzeihen zu tun hatte als mit Verstehen.

Robbi fühlte sich einsam und gemein. Einer starken Sehnsucht nicht unähnlich, spürte er ein Gefühl großer Liebe für diese in die viel zu große Decke gewickelte Frau, die morgen früh um halb sieben schon wieder raus mußte in eine Welt, in der nichts mehr in Ordnung wäre. «Sie würde mich nehmen, wie ich bin», dachte er, «aber ich gebe mich nicht her.»

Und was bekäme sie schon groß? Einen dreißigjährigen Belmondo-Verehrer ohne die dazugehörigen Schultern; einen zivilisationsmüden Narziß, der sehr genau wußte, was er alles nicht will; einen Leptosomen mit zuwenig Talent, um ein Genie sein zu können, und zuviel, um nicht eines sein zu wollen. Alles nicht so recht der Rede wert.

Es machte Blop. Die Seifenblase seiner Existenz als Musiker, die Seifenblase seiner Ehe und die Seifenblase seines heroischen Operntodes waren geplatzt. Fast gleichzeitig.

Robbi dachte, der Wein sei für dieses Blop verantwortlich und schüttete ihn weg. Dann zog er den schwarz-weiß gestreiften Bademantel enger um die Schultern und dachte: «Den hat mir Theo geschenkt.»

Theo, so nannte er seine Frau. Statt Theodora.

Theo schlief, und er war nicht tot. Der Weißwein war alle, und er hatte noch genau zwei Zigaretten. Die rauchte er in einem weg. «Ein bißchen viel auf einmal», dachte er. «Es ist doch schon unmöglich genug, ohne Plattenvertrag zu existieren! Soll ich denn ein Hobbymusiker werden, der jede verdiente Mark in irgendwelche Heimstudio-Kinkerlitzchen investiert und Demo-Bänder an die Radiosender schickt?

Ich habe geübt, bis ich Hornhaut auf den Fingern hatte! Ich habe mit Hinz und Kunz diskutiert, ob ein Synthesizer schon was Böses ist und Hall auf der Stimme Verrat an der guten Sache! Ich habe mir doch Mühe gegeben. Und mich auf das Publikum gefreut!»

Seit ihm bei «Help» die große Glühbirne aufgegangen war, hatte er eine lange Lehrzeit hinter sich gebracht, hatte zuerst nur angegeben und allen, die sich nicht retten konnten, von seiner Musik erzählt. Der Musik, die er einmal machen würde.

Aber je mehr Gitarrenakkorde er lernte, je mehr Stücke er wirklich schrieb und je öfter er auf irgendwelchen Schulbällen oder Kirchenjugendverführungsveranstaltungen spielen durfte, desto seltener wurden seine Angebereien. Und irgendwann nach Jahren hatte er wirklich so etwas wie ein Berufsethos entwickelt. Leider ein eher unpopuläres.

Er wollte den Leuten kleine Fenster ins Gehirn zaubern, wollte sie nicht überreden oder sie mit breiten Schultern von der Musik ablenken. Auch nicht durch eine schöne Stimme.

Kunststück. In diesem Punkt hatte er keine Wahl. Keine breiten Schultern und keine schöne Stimme. Er konnte nur auf geschmackvoll machen.

Was nicht heißen soll, daß er zu einem jener Sänger wurde, die ihrem Publikum allen Ernstes weismachen wollten, daß alle, die ein besseres Leben wollen, jetzt aufstehen sollen, und dann stehen die auch tatsächlich auf, weil, ein besseres Leben wollen sie doch, aber Hallo, jederzeit, ist doch geil, besseres Leben, her damit, hier lang, noch jemand ohne besseres Leben? Wow, und kost bloß acht Mark Eintritt, voll alternativ eh, find ich vor allem auch echt 'n Stück weit unheimlich ehrlich, wie der das hier so bringt, so voll direkt irgendwie und total ohne Anmache. Und so weiter …

Sein ursprünglicher Rock 'n' Roll-Traum hatte auch schon einige blaue Flecken. Damals, auf dem Klavier, hatte er geglaubt, daß jetzt, genau jetzt, etwas total Wichtiges passiere und daß irgendwas, das bisher immer falsch gewesen sei, jetzt sofort richtig würde.

Aber entweder war es dann doch nicht passiert, oder es war nicht so wichtig, denn dieses Gefühl, von der Musik verstanden zu werden, verlor sich im Laufe der Jahre, und übrig blieb allein die Möglichkeit zu verreisen. In Klängen, Worten und Rhythmen spazieren- und auch das eine oder andere Mal verlorenzugehen.

Als er dann die ganze muskelbepackte Lederhosenabteilung kennenlernte, deren Interesse sich offenbar in Mädelsflachlegen, große-Schlitten-fahren, viel-Geld-haben-und-alles-einpfeifen erschöpfte, hätte er sich beinahe enttäuscht abgewandt. Aber er hatte schon eine Klira-Gitarre mit drei Tonabnehmern, einen Echolette-Verstärker mit 30 Watt Sinus und konnte «Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band» schon auswendig, vorwärts und rückwärts. Da gab es kein Zurück mehr.

Mittlerweile war es halb drei geworden. Er fing an, den Küchentisch abzuräumen. Dabei fiel ihm ein Zettel in die Hand, auf dem stand:

«Wo soll ich hin mit meinen leeren Augen?

Wo soll ich hin mit meinem leeren Glas?

Mein Radio will nur Töne aus mir saugen

und das Fernsehen schreit mich an: Los, wünsch dir was!»

Er schmiß ihn weg. Dann stand er auf, öffnete das Fenster und blieb an das kalte schwarze Loch gelehnt, bis ihm die Gesichtshaut weh tat. Er schloß das Fenster wieder und ging nach nebenan ins Schlafzimmer. Legte sich leise, traurig und mit einer gehörigen Portion Selbstverachtung in sich hineingrinsend neben Theo, die ihn so warm aufnahm, wie er es schon gar nicht mehr verdiente.

So lag er im Bett, fühlte sich dünn, wie von innen zerkratzt und wie ein Kuckuck im falschen Nest. Kurz bevor er einschlief, dachte er noch: «Vielleicht reicht es, wenn ich im Lotto gewinne und Privatgelehrter werde.»

KÖRPERLICHE EXTREME

Dies ist die Geschichte eines Mannes mit einem traurigen Humor. Diesen Humor pflegte er wie andere Leute ihren Schnurrbart.

Ein Schnurrbart ist ein freiwilliges sekundäres Geschlechtsmerkmal und darüber hinaus ein sehr brauchbares Mittel, um es bei der Polizei oder der Bundeswehr, beim Werkschutz oder in einschlägigen Sauna-Clubs zu was zu bringen.

Ein trauriger Humor ist ein freiwilliges sekundäres Existenzbewältigungsversuchsmerkmal, und man benutzt ihn beispielsweise, um der Laterne, auf die man eben draufgeknallt ist, zu erklären, daß sie im Unrecht ist.

Weil doch die wichtigen Dinge im Leben nur ein Four-Letter-Word sind, hatte er früher mal versucht, seinen Namen von Robbi in «Robb» umzuändern. Das war aber am Desinteresse seiner Umgebung gescheitert. Die sagten weiterhin einfach Robbi zu ihm. Also stimmte entweder die Vier-Buchstaben-Theorie nicht, oder er gehörte nicht zu den wichtigen Dingen. Am Hinterkopf hatte er einen Haarwirbel, der sich nur kurzfristig mit Frisiergelee bändigen ließ und auch so noch blöder aussah, als Gott oder die Gene es ohnehin schon gewollt hatten.

Seine Band bestand aus drei Musikern und einem Schlagzeuger und wollte immer anders als er. Sie wollten sich schminken und besseres Licht, mehr Bassdrum auf dem Monitor und einen Wächter vor der Garderobe. Er wollte ein Musiker sein, kein Star und fand es deshalb lächerlich, vor dreihundert Leuten «Wir sind die letzten Indianer» mit Lidstrich zu singen.

Er hatte braune Augen, einen zehn Jahre alten Mercedes-Benz, das Talent, Selbstmörder am Telefon zum Weiterleben zu überreden, eine Frau, eine Altbauwohnung, etwa zehn Fans pro Stadt, zwei kleine Hits im Radio und einen Dreizehn-Zentimeter-Schwanz.

Bloß dreizehn Zentimeter. Im Stand natürlich.

Die letzte Messung war fünfzehn Jahre her, und es bestand die Möglichkeit, daß das Ding seither noch gewachsen war. Aber er war zu stolz, sein Schicksal durch Neumessung zu mildern. Statt dessen machte er sich die Behauptung zu eigen, die Wahrheit sei kein Jahreswagen, sondern müsse bis zur Schrottreife durchgefahren werden. Ohne Kasko und bei vollem Gegenwind.

Also dreizehn, now and forever.

In Fachkreisen war man sich sowieso sicher, daß kurze Schwänze, richtig eingesetzt, das Größte überhaupt sind. Die Fachkreise, das war er selbst.

Nun, dieses geringe, aber ernst zu nehmende Minus, die Unterdimensionierung der Zentralpracht eines der stolzesten Vertreter der Spezies Mann, sollte für vieles Folgende verantwortlich sein. Unterstützt natürlich von einigen weiteren psychosozialen Details und einer ordentlichen Überdosis Karma.

Robbi Allmann hatte außer den braunen Augen und den am Hinterkopf entweder abstehenden oder angeklatschten Haaren rein gesichtsmäßig gesehen nicht viel zu bieten: einen Mund, durch den das Essen rein- und die Gier rauskonnte, eine Nase, wie Nasen eben sind, irgendwelche Backenknochen und eine Option auf Geheimratsecken über den Schläfen.

In der Zeit, in der er erfolglos versucht hatte, seinen Vornamen zu schleifen, hatte er noch ernsthaft über einen Wolf Biermann- oder Günter Grass-Schnurrbart nachgedacht. Das Seehundmodell also. Aber es blieb beim Nachdenken, denn der Vorname Robbi oder Robb plus Walroß-Schnauzer, das wäre zuviel gewesen. Robbi, das kreuzfidele Robbenbaby. Wie hätten sie's denn gern? Lieber als Poster oder Pelzjacke? Pfui.

Die grauhaarige Schicksalsfee, die sich im Himmel nur noch langweilt, weil ihr der Fortschritt ein Schnippchen nach dem andern schlägt, war sauer. Sie hatte gerade in einem alten griechischen Monatsheft geblättert und ein Interview mit Pan gelesen. Der hatte es vielleicht gut gehabt! Damals konnte man ja offenbar alles anstellen. Sie war gelb vor Neid.

Und just in diesem Moment lag Robbi auf dem Fließband vom Engelsteich zur Endkontrolle und sollte in einer halben Stunde geboren werden. Zum Glück für ihn hatte die Schicksalsfee den Großteil ihrer Stempel, mit denen sie Gebrechen, charakterliche Mängel und Schicksalsschläge auf die entsprechenden Körperteile stempelte, gerade zur Generalüberholung in die Zentralwerkstatt geschickt. Von den verbliebenen haute sie gnadenlos einen nach dem andern auf das rosige Körperchen. Zack Haarwirbel, Zack Durchschnittsmund, Zack Dreizehn cm, Zack Blöde Eltern, Zack Gescheiterte Ehe, Zack, Zack, Zack … In dem Maß, in dem sie so fröhlich draufloszackzackte, stieg ihre Laune und fielen Robbis Chancen.

Aber Robbi trickste sie aus. Das Schicksal ist am grausamsten, wenn man sich dagegen wehrt. Das stimmt zwar nicht wirklich, aber die Fee glaubt es. Deshalb regiert sie ihr Ministerium auch mit eiserner Hand und neigt zur Übertreibung. Sie gibt hier Gorilla-Arme, mangelnde Intelligenz, Schielaugen, einen Buckel und das Märkische Viertel als Geburtsort obendrauf, anstatt sich mit einem Schönheitsfehlerchen zu begnügen.

Das macht sie, um die plastische Chirurgie, die Justizreformer und die Psychologen zu reizen, die ihr dauernd ins Handwerk pfuschen.

Und auf der anderen Seite verteilt sie großzügig rote Haare, Glück im Spiel, Oberweite neunundneunzig, Schwimmbäder und Ferraris. Damit ärgert sie die Kirchen, die ihr mit dem fatalistischen Getue auch auf den Senkel gehen. Sie gibt immer zuviel, anstatt sich mal mit einem sechsten Finger oder dritten Nasenloch zu begnügen. Sie ist frustriert.

Man muß sie sich wohl etwa wie Margret Thatcher vorstellen und nicht wie Ruth Gordon.

Robbis Trick bestand nun darin, daß er eines Tages einfach die grausame Dreizehn nicht nur akzeptierte, sondern sie sogar in den Adelsstand erhob, indem er sie zu seiner magischen Glückszahl erklärte.

Er begann in Dreizehner-Einheiten zu rechnen. Er freute sich besonders auf den dreizehnten Geburtstag, wollte, bis er sechsundzwanzig wäre, dreizehn Frauen geliebt haben und mit fünfundsechzig oder achtundsiebzig sterben. Nach einem ausgefüllten Leben natürlich. Einundneunzig traute er sich und der modernen Welt nicht zu, denn wie alle seines Alters, glaubte er in der definitiven Endzeit der Menschheitsgeschichte zu leben.

Aber auf dem Rang mit Opernglas. Und mit der Dreizehn als Lieblingszahl.

Vorbei war es mit dem Gejammer nachts im Bett: «Lieber Gott, gib mir sechzehn, jetzt bin ich noch im Wachsen. Sechzehn ist Standard und du sollst doch so gerecht sein!» Vorbei war es auch erst mal mit dem Glauben an den lieben Gott, denn Robbi hielt ihn für verantwortlich. Dabei war Gott als Generalist und Regierungschef gar nicht zuständig für die Belange des Schicksalsministeriums.

Robbi begann an Freitagen den dreizehnten Fünf-Mark-Stücke zu finden.

DREIZEHN WAYS TO LEAVE YOUR LOVER

Neun Stunden später, um 11 Uhr 30, saß er schon wieder am Küchentisch. Mit dicken Augen, ungeputzten Zähnen und von einer lauwarmen Tasse Kaffee und einem angebissenen Spiegelei nur unzulänglich angetörnt. Dumpf erinnerte er sich an seine Hauptrolle als sterbender Baritonschwan in der Schicksalsoper gestern nacht. «Sterben geht nicht, dazu bin ich zu feige. Leben geht auch nicht, dazu bin ich zu mutig.»

Was war denn das nun wieder für ein Quatsch! Selbstverständlich war Mut nicht das richtige Wort. Eher war es das Gefühl, daß noch die eine oder andere Party auf ihn warte. Aber seit er in den frühen siebziger Jahren mit allerlei ausgedröhnten Indienfahrern zusammengetroffen war, liebte er es, in plakativen Gegensätzen zu denken. Diese Leute hatten ihn fasziniert.

Sie grinsten immer.

Offenbar gab es in Indien in jedem Kaufhaus billige Weisheiten, die man sich als Souvenir nach Hause nehmen konnte; denn alle, denen Robbi begegnete, redeten denselben Mist. «Alles ist nichts, Gut ist böse, das Gegenteil ist sich selber und Dia ist lektik.» Oder so ähnlich.

Für Robbi waren das alles grüne Männchen, die nur nicht wußten, daß ihre Heimat eigentlich der Mars war, und sich statt dessen einbildeten, richtige Erdenmenschen zu sein.

Ihr anhaltend blöd-stures Kiffergrinsen beeindruckte Robbi immerhin so sehr, daß er sich diese Möglichkeit, in Deckung zu bleiben, für seine eigene Zukunft erst mal offenhalten wollte. Er nahm sich vor, im Ernstfall zu grinsen. Und dieses Spiel mit den plakativen Gegensätzen behielt er dann zum Spaß bei.

«Ich hab schlechte Laune», sagte er zu sich selber. Schon wieder eine falsche Bezeichnung. Verzweiflung, nackte, betonstarre Verzweiflung wäre richtiger gewesen. Aber Robbi setzte seinen traurigen Humor am liebsten gegen sich selber ein, und hier bot sich die Gelegenheit.

Seine Verzweiflung schlechte Laune zu nennen, schien ihm eine gute Möglichkeit, nicht in pure Bewunderung für die eigene Tragik zu verfallen.

«Verlassen, so richtig verlassen», dachte er. «Ich muß Theo verlassen. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie das geht. Ich hab noch nie jemanden verlassen!»

Die meisten Leute verlassen sich gegenseitig. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Manche tun das sogar jeden Abend, so wie man das Rauchen aufgibt. Aber das hier war ernst, und Robbi fühlte sich sehr mies.

Weil das logische Denken eh nicht eine seiner Stärken war und weil er ein Mensch war, der sich dauernd selbst unterbrach, sogar beim Träumen, spielte er sich schon wieder kleine Filmchen vor. Diesmal allerdings keine aufgemotzten Sterbeszenen, sondern zwei Phönixe, die aus einem Aschenhaufen emporflogen. Ein Phönix er, ein Phönix Theo. Aber als die Kamera näher ranging, sah man, daß es in Wirklichkeit Donald und Daisy Duck waren, die da flat, flat, flat dem Sonnenuntergang entgegenwachtelten. Sie hatten ihre nackten Bürzel dem Betrachter zugewandt, und kurz bevor die Musik zu laut wurde, rief Daisy noch: «Gustav Ganz hat die besseren Manieren!» Dann bog sie ab und verschwand links aus dem Bild.

«So richtig verlassen. So 'ne richtig böse Überraschung. Theo, das ist die letzte Ohrfeige, die ich dir gebe. Ich schwör's!»

Jetzt war er aber doch begeistert! Tragik und Seelengröße. Heilandzack. Abteilung Edel und Verzicht ans Telefon. Er stand auf und ging zum Spiegel, um zu sehen, ob er nicht vielleicht schon schlohweiße Haare hatte. Oder wenigstens einen Heiligenschein.

Aber natürlich: Fehlanzeige. Schlimmer noch: Außer keine grauen Haare und keinen Heiligenschein hatte er auch noch kein Kinn! Und das gleich doppelt.

Ende der Leseprobe