8,99 €

Mehr erfahren.

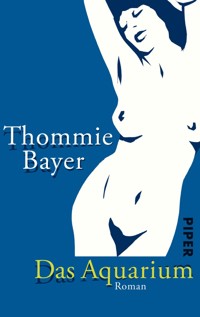

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

June ist Ende 20, blond, schön – und sitzt im Rollstuhl. Seit dem Tag, an dem sie in die Wohnung gegenüber einzog, ist Barry wie elektrisiert und verfolgt jede ihrer Bewegungen. Als er zu ihr Kontakt aufnimmt, erzählt sie ihm die Geschichte ihres Lebens – die Geschichte einer außergewöhnlichen erotischen Obsession. Schritt für Schritt entführt sie ihn in eine Welt, in der sich Phantasie und Wirklichkeit zu einem bizarren Spiel vermischen. Bis aus dem Spiel tödlicher Ernst wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Axel

© 2002 Eichborn AG, Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg

Umschlagmotiv: Uli Gleis

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Dank

Ich war nach dem Unfall ein anderer Mensch …

Guide

Danke allen, die mir beim Nachdenken, Recherchieren und Überarbeiten geholfen haben: Jone Heer, Axel Hundsdörfer, Spike Milano, Steffen Radlmeier, Uli Gleis, Dr. Ivo Heer, Dr. Wolf Bayer, Britta Sutorius, Rolf Wappenschmidt, Uli Genzler, Marie-Therese Henninges, Wolfgang Ferchl, Matthias Bischoff, Nureeni Träbing, Michael Bilharz und zuletzt mit scharfem Auge und großer Geduld meine Lektorin Manuela Runge.

Ich war nach dem Unfall ein anderer Mensch. Meine Freundschaften gingen an Textmangel ein. Ich hatte das Plaudern verlernt und antwortete entweder gar nichts oder das Falsche, sagte irgendwas viel zu Großes auf eine kleine Bemerkung, und alle verstummten. Um nach peinlichen Sekunden wieder von vorn anzufangen mit dem Klangteppich aus Worten und Sätzen, der für nichts weiter sorgen sollte als Wärme und den ich auf einmal weder verstand noch ertrug. Wie die sinnlose Musik in Kaufhäusern, Saunen und Toiletten.

Ich war dem Tod von der Schippe gesprungen, und das Leben erschien mir nicht etwa kostbarer, sondern beliebiger. Hätte ich eine Lücke hinterlassen, dann wäre die eben geschlossen worden. Ein paar Tränen von ein paar Trauernden, ein paar Dinge, die den Besitzer wechseln, Kleider, die im Container landen, CDs und Platten in einem Secondhandladen, Bücher beim Antiquar und Briefe, die man auf keinen Fall wegschmeißen wird und dann natürlich doch nach einer Anstandsfrist, und zwar ohne den Karton noch mal zu öffnen. Und bald sind die Erwähnungen meines Namens von kleinen prüfenden Seitenblicken flankiert, ob der andere auch noch so traurig guckt, und die Zeit heilt alle Wunden, so was gibt sich irgendwann, und dann ist’s gut. Von mir bleibt nichts, und die Welt ist davon nicht ärmer geworden.

Ich fühlte mich einsam und fühlte mich wohl. Wenn ich Gesellschaft suchte, dann nur noch die von Fremden. Als Zaungast. Im Kino, auf Konzerten, in Cafés und Restaurants. Die Zeit wurde mir nicht lang dabei, denn ich wartete nicht mehr. Ich wurde höchstens müde. So also sah die Freiheit aus. Zumindest eine Spielart: meine.

@

Noch in der Klinik begann ich zu zeichnen und plante den Umbau meiner Wohnung. Ich ließ meinen bis dahin ignorierten ästhetischen Bedürfnissen freien Lauf und leistete mir alles, was schön war. Ein weißgefliestes Bad mit blaßrotem Boden und schweren Armaturen, eine Küche ganz in Birke, Einbauschränke mit in die Wand versenkten Kirschholztüren und darin versenkten Messinggriffen. Kein Detail war ein Kompromiß. Ich ließ mir für jedes Möbelstück, jede Lampe, Steckdose oder Türklinke so lange Zeit, bis ich genau das bekam, was sich dem Gesamtklang harmonisch einfügte. Manches ließ ich bauen, und manches gab ich zurück, wenn ich nach einigen Tagen sah, daß irgendwas, die Größe, die Beschaffenheit der Oberfläche oder der Schliff einer Kante, sich dissonant zum Rest verhielt.

Ich kaufte reliefartige weiße Bilder eines kroatischen Künstlers, die der milden Klarheit des Ganzen entsprachen, und erkannte, daß ich eine Oase der Stille und Einkehr gebaut hatte. Eine Umgebung, die den Pulsschlag beruhigen und den Geist befreien sollte.

Die Stille war so mächtig, daß ich sie nicht mal mit Musik stören wollte. Ich hängte die Boxen von der Stereoanlage ab und setzte Kopfhörer auf, wenn mir danach war. Das kam nur noch selten vor. Ich hatte fast zwanzig Jahre lang Musik über mich ergehen lassen. Ich brauchte eine Pause.

@

Natürlich war es schwer, sich an die Ruhe zu gewöhnen. Ich stand stundenlang am Fenster und sah den Nachbarn beim Leben zu, während ich meine Fingermuskulatur trainierte. Ich war neidisch auf die Aufgaben, die sie zu erledigen hatten: die Katze zum Tierarzt bringen, das Essen bis eins auf dem Tisch haben, den Fernseher rechtzeitig zur Champions League aus der Werkstatt holen, all das hielt sie auf Trab und am Leben. Mich hielt nichts auf Trab.

Aber ich gewöhnte mich daran und wartete. Darauf, daß irgend etwas mir signalisieren würde, es sei Zeit, mich wieder mit Adrenalin vollzupumpen und auf die Suche nach einem Sinn zu machen. Einstweilen war dies der Sinn: meine verkürzten Sehnen und ermatteten Muskeln zu stärken und das Eremitendasein zu genießen.

Das Gerät, mit dem ich trainierte, vier Tasten und ein Gegenhalt, dazwischen eine Feder, deren Stärke ich je nach Fortschritt verstellen sollte, erinnerte mich an die Mechanik der Geldtaschen vor den Bäuchen der Straßenbahnschaffner früher. Mit den Tasten wurden die Münzen ausgelöst, die klimperten dann wie ein kleiner Gewinn in die hohle Hand des Schaffners. Das hatte mich immer begeistert. Ich gab eine einzige Münze hin, ein Zweimarkstück, und bekam vier Münzen zurück. Eine Mark und drei Groschen. Ich fühlte mich dann reicher als zuvor.

Ich stand also am Fenster in meinem sechsten Stock und sah entweder auf die Kreuzung hinab oder in die Wohnungen meiner Nachbarn und machte mir Gedanken über die entlegensten Dinge, weil man nichts tun kann, ohne zu denken. Ich jedenfalls nicht. Mit der vielleicht einzigen Ausnahme Musikhören. Aber selbst dabei hatte ich Bilder der Musiker, Instrumente und Räume vor Augen, und diese Bilder waren auch Gedanken.

Ich fragte mich zum Beispiel, was all die Frauen, die ich auf meinen Streifzügen durch die Pornographieseiten im Netz entdeckte, tun würden, wenn jemand sie erkannte. Hören Sie Fräulein, das ist aber ein Mordsding von einer Salatgurke, was Sie sich da reinstecken, alle Achtung, tut das nicht weh? Lächelten sie dann geschmeichelt? Zwinkerten sie? Waren sie so dumm, das Risiko nicht ernst zu nehmen, oder so klug, sich zu sagen: unter Tausenden von Frauen, die sich Millionen von Männern zeigen, werde nicht gerade ich von einem erkannt?

Über die Männer machte ich mir keine Gedanken.

Oder ich dachte nach über das Aquarium, die Wohnung gegenüber, die nun schon seit sieben Wochen leer stand. Gleich am ersten Sonntag, nachdem die Mieter ausgezogen waren, ein schwules Paar, das sich unentwegt gestritten hatte, wälzte sich eine platinblonde Mittfünfzigerin durch die Räume, der man den Pudel und die Brokatvorhänge in ihrem Heim förmlich ansah, und diktierte einem beflissen hinter ihr her hechelnden Handlanger barsche Anordnungen in den Block. Wenn die einzieht, dachte ich, dann kann ich den Ausblick vergessen. Aber dann sah ich, daß ihr die Wohnung gehörte. Irgend etwas in ihren Gesten war so verächtlich und eilig, daß ich begriff, die zieht nicht ein, die will nur die notwendige Renovierung schnell hinter sich bringen, um den Leerstand möglichst kurz zu halten.

Tatsächlich rückten ein paar Tage später zwei Handwerker an und brachten die Wohnung auf Hochglanz. Sie rissen die Teppichböden raus und legten Parkett, bauten eine neue weiße Küche ein und ein schönes, hellgrün gefliestes Bad. So viel Geschmack hätte ich dieser Frau nicht zugetraut. Ich entschuldigte mich innerlich bei ihr für den Pudel und die Brokatvorhänge.

Das Aquarium war ein langer Glaskasten. Die mir zugewandte Seite bestand fast vollständig aus Fenstern, die vom Boden zur Decke und von Wand zu Wand reichten. Drei schöne Räume, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche sahen zu mir herüber, und alle drei hatten breite Schiebetüren zu einem Flur, durch die man Bad, Toilette und Vorratsraum sehen konnte, wenn deren Türen offenstanden. Ich bewunderte die Architektur. Das Aquarium war ein schöner kleiner Bungalow hoch über der Stadt.

Ich war gespannt, wer einziehen würde. Hin und wieder waren Leute im Schlepptau einer alerten Maklerin durch die Räume gegeistert, aber entweder war der Preis zu hoch oder sonst was nicht recht – seit Wochen hatte sich nichts mehr bewegt.

@

Ich übertrieb mein Training. Eines Abends waren meine Finger taub, und ich hätte sie an die Wand schlagen können, so außer mir war ich darüber, sie nur noch unter Schmerzen und wie Maschinenteile mit verharzten Lagern bewegen zu können. Mir kippte der Kreislauf ab vor lauter Panik.

Dabei könnte ich im Rollstuhl sitzen.

Hätte der junge Arzt, den ich, als ich ihn später kennenlernte, so blasiert fand, nicht noch in der Nacht meiner Einlieferung operiert, dann wäre ich jetzt im besten Falle vom vierten Lendenwirbel abwärts gelähmt. Dann bestünde die Hälfte meines Körpers, vielleicht sogar die bessere, aus so was wie durchbluteten Leichenteilen.

Der Orthopäde hatte mich gewarnt: eine Stunde täglich und aufhören, wenn es weh tut. Aber wie alles, was ich erreichen will, versuchte ich auch, meine Finger mit Ungeduld und erhöhtem Pensum wiederherzustellen. Jetzt hatte ich den Salat.

Ich unterdrückte meine Panik und ging ins Kino. Während des ganzen Films zwang ich mich, die Finger nur etwa alle zehn Minuten zu bewegen, und als ich blinzelnd von der grellen Aprilsonne wieder nach draußen kam, fühlten sie sich nur noch an wie Tampons. Und nicht mehr wie summende Würstchen.

Wenn Sie Klavierspielen könnten, das wäre besser, hatte der Orthopäde gemeint, da würden Sie weniger Kraft gleichmäßiger einsetzen. Ihre Finger können wieder fast wie vorher werden. Sie müssen nur Geduld haben. Ich habe aber keine. Ich kann durchhalten, ich bin zäh, ich kann ein Ziel über Jahre im Auge behalten, aber Geduld habe ich keine. Wenn ich Feuer fange, dann brennt’s auch.

@

Im Aquarium hatte sich was verändert. Ich starrte zuerst in Gedanken an den Film eine Zeitlang hinüber und sah den Schatten zu, die sich jetzt, da die Sonne hinter Zehlendorf versank, zusehends vergrößerten, bis mir auffiel, daß die Schiebetüren weiter offenstanden. Und in der Küche lag eine bunte Plastiktüte. Tut sich also was, dachte ich, und überlegte, wen ich am liebsten dort drüben sehen wollte.

Auf jeden Fall jemanden mit Geschmack, der die schön geschnittene Wohnung nicht mit »witzigen« Möbeln versaut oder gar mit dieser Pseudoarriviertenscheiße aus Chrom, Leder, Glas und Schellack. Einen Architekten vielleicht, der sieht, was die Räume brauchen, und sich leisten kann, alles neu zu kaufen. Und seine junge, hübsche Frau natürlich, die sich tagsüber auf die Heimkehr ihres hart arbeitenden Gatten vorbereitet mit Sonnenbaden, Ganzkörperkosmetik und Fitneßtraining.

Ich spürte, wie ich grinsen mußte bei dem Gedanken, und sah den letzten Streifen Sonnenlicht auf dem Parkett verblassen. Jetzt weichte ein gleichmäßiger Dämmer die eben noch harten Grenzen zwischen hell und dunkel auf. Ich schlug mir selber noch ein paar Bewohner vor: ein jungverliebtes lesbisches Paar vielleicht? Und warum nicht gleich eine fleißige aufstrebende Pornoproduktion? Mein Sexualleben war schon zu lange auf Autarkie ausgerichtet. Seit Sharii. Ich versuchte, nicht an sie zu denken.

Aber auf das Buch, das ich zur Hand nahm, konnte ich mich keine zwei Sätze lang konzentrieren, und Anime salve, die CD die ich dann auflegte, rührte mit ihrer abgeklärten Leidenschaftlichkeit erst recht an den schöneren, weniger verhärteten Teil meines Innenlebens, also gab ich mich den Klängen hin wie einer Filmmusik unter den Bildern von Sharii, die heran- und wieder fortgetragen wurden, und ich brauchte nicht einmal die Augen zu schließen, so deutlich überlagerten sie die chancenlose Wirklichkeit:

Sharii mit dem kinnlangen, dunklen, dichten Haar, dem riesigen Mund, der beim Lächeln einen winzigen Spalt zwischen den vorderen Schneidezähnen offenbarte, den grauen Augen, die zu Schlitzen werden konnten, wenn sie ihre Lieblingsgrimasse zog, ein Gesicht, als schaue sie direkt in die Sonne, mit der seltsamen Marotte, leise durch die Nase zu schnauben, wenn sie nachdachte oder verwirrt war, den breiten Hüften, langen Beinen, schmalen Schultern und winzigen Brüsten, den Fingern, mit denen sie spielend auf dem Klavier eine Dezime hätte greifen können. Aber sie spielte nicht Klavier. Sie sang nur. Sie war einer von den Singvögeln.

Karel nannte die Singvögel, wenn sonst niemand zuhörte, Singvotzen. Er liebte es, so zu reden, weil ich es haßte. Er provozierte mich, weil er fand, ich sei prüde. Dabei war ich mit ihm in der Einschätzung dieser Frauen einer Meinung: Es waren dumme Hühner, die im Beisein des Produzenten immerzu die Lippen befeuchteten, alles versprachen und jedes dieser Versprechen beflissen einhielten, sobald sich die Gelegenheit ergab, nur um bei der nächsten Produktion wieder für ein paar Hu-Hus engagiert zu werden oder – davon träumten sie alle – eine Solokarriere auf dem befriedigten Grunzen eines lederbehosten Wichtigtuers aufzubauen. Wie oft hatte einer von uns nichtsahnend die Tür zum Geräteraum, Klo oder Hallflur geöffnet, nur um direkt auf den vom Currywurstfressen pickligen Arsch eines Produzenten zu blicken, der sich von einem Singvogel bedienen ließ. Ich selbst nahm solche Chancen niemals wahr, obwohl ich als Tontechniker und Miteigentümer des Studios an ähnlich prominenter Stelle auf der Liste möglicher Karrierehelfer stand. Ich hatte Sibylle nie betrogen, weil ich unsere Beziehung nicht gefährden wollte. Dabei waren wir einander schon so fremd, daß wir hin und wieder ein Staunen im Auge des anderen entdeckten. Wer ist das? Was macht der Mensch in meinem Bad?

@

»Bin ich eigentlich unsichtbar?« fragte Sharii unvermittelt in die Stille hinein, die ich brauchte, um mich auf ein paar diffizile Hallparameter zu konzentrieren.

»Was?« Ich drehte den Kopf nicht zu ihr, denn ich wußte, sie saß in die Couchecke gelümmelt und blätterte in einem der Musikermagazine, die immer hier herumlagen. Maschinenfickerblättchen hießen die in Karels Sprachgebrauch. Er meinte mich damit. Ich war ein Maschinenficker: immer auf dem Stand der Technik und immer scharf auf das kleinste zusätzlich herausholbare Dezibel.

Ich wußte deshalb so genau, wie sie dasaß und was sie tat, weil ich immer versteckt zu ihr hinübergelinst hatte. Wie schon die letzten sechs Tage und Nächte, in denen sie hier herumgeisterte.

»Oder bin ich vielleicht so eine Art niederes Lebewesen, mit dem sich ein Qualitätsmensch wie du nicht abgibt?«

Sie war geblieben, um mich zur Rede zu stellen. Die Uhr am Pult zeigte kurz vor drei, Gitarrist und Produzent waren längst in die Diskothek abgezogen, und ich arbeitete an einer Vormischung für den Chorgesang. Shariis Stimme in vier Lagen, die mich seit den ersten Tönen nicht mehr losgelassen hatte. Ich war noch nie vorher einer Stimme so verfallen.

Sie hatte ins Schwarze getroffen. Sie war ein Singvogel. Eine niedere Spezies. Ich erlaubte mir nicht, der Faszination, die sie auf mich ausübte, nachzugeben. Ich war gefangen in meiner pauschalen Verachtung der Chormädchen und wollte diesen Käfig nicht verlassen. Ich schwieg.

»Stinke ich vielleicht?« Sie redete entspannt und gelassen, der Vorwurf in den Worten hatte keine Entsprechung im Klang der Stimme.

»Ich weiß wirklich nicht, was du meinst«, sagte ich und musterte das Display des Hallgeräts noch eindringlicher, bis mir klar wurde, daß ich mich lächerlich benahm und ich den Kopf hob, um ihr mitten ins Gesicht zu sehen.

»Du weißt, was ich meine«, sagte sie.

»Warum läßt du mich nicht einfach arbeiten?«

»Weil es nicht zusammenpaßt, deshalb.«

Ich beugte mich wieder übers Pult und studierte die Matrix der Subgruppe, die ich aus den vier Chor-Kanälen gebildet hatte. Aber ich sah nicht die Verzweigungen der Einschleifwege auf dem Display, sondern ihre grauen Augen, die mich angestarrt hatten. Sie redete einfach weiter:

»So wie du mit meiner Stimme umgehst, hast du Respekt davor. Noch kein Tontechniker hat sich so reingehängt. So, wie ich das kapiere, machst du jetzt grade sogar eine Art Spezialbehandlung für den Chor, du bearbeitest den schon vor der Mischung, das ist total ungewöhnlich. Aber mich übersiehst du konsequent. Warum?«

»Das ist nicht gegen dich«, sagte ich, ohne aufzuschauen, »du singst unglaublich gut, und ich bin …« Ich wußte nicht weiter und faßte an meine Nase, das hilft mir immer beim Denken. »… ich bin fasziniert.«

Sie schwieg.

»Du stinkst nicht.« Sie schwieg.

»Mir wär’s am liebsten, du siehst mich nicht.«

Ich hatte keine Ahnung, wieso ich das gesagt hatte. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, was ich damit meinte. Es war einfach so herausgekommen, eine kleine, dahingeworfene Bemerkung, erst groß geworden in der Stille danach.

Sie stand auf, ging zur Tür, schaltete das Licht in der Regie aus und verließ den Raum. Sie schloß die Tür hinter sich, und ich fragte mich, ob sie jetzt beleidigt ins Hotel abzöge, aber dann sah ich einen kurzen Lichtschimmer im Aufnahmeraum – die Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen – ich lehnte mich zurück in meinen Sessel und wartete.

Das Licht ging an. Nur die eine Deckenlampe, die sie immer beim Singen angeschaltet hatte. Der schlanke Lichtkegel stellte Mikrofon und Notenständer frei wie ein Theaterscheinwerfer und ließ den Rest des Raumes durch seine relativ harten Ränder womöglich noch dunkler erscheinen. Ich liebte diese Halogenlampen und hatte das ganze Studio mit ihnen ausgestattet. Manchmal inszenierte ich Stimmungen allein mit dem Licht, wenn ich das Gefühl hatte, es lohnt sich.

Sie schob Mikrofon und Notenständer ins Dunkel, sah direkt zu mir her – sie konnte mich nicht sehen, ich saß in fast vollständiger Nacht, nur die Kontrollämpchen und Displays waren an – und dann zog sie sich aus. Einfach so. Als wolle sie im Lichtkegel duschen.

Sie knöpfte ihr dunkelgraues Top auf und streifte es links und rechts von den Schultern. Ich glaubte, in ihren Augen ein amüsiertes Blitzen zu sehen, war mir aber nicht sicher. Dann streifte sie die Hose von den Hüften, den Slip gleich mit, reichte beides mit tänzerischer Grazie nach außerhalb des Lichtkegels, als stünde dort im Dunkel eine Zofe, hielt den Arm einen Augenblick gestreckt und ließ die Sachen fallen. Das ahnte ich mehr, als daß ich es gesehen hätte, aber ich war von der Geste so gefesselt, daß ich mehr auf die Kleidungsstücke geachtet hatte und erst jetzt ihren nackten Körper richtig wahrnahm, da sie ihre Hand wieder ins Licht zurückzog und beide Arme locker an den Seiten herabhängen ließ. Sie stand einfach da und schaute ins Leere. Ich sollte sie ansehen.

Ich weiß nicht, wie lang ich auf dieses irritierende Bild starrte, bis ich mich vorbeugte und, ohne mich von dem Anblick zu lösen, auf den Talkback-Schalter drückte: »Warum tust du das?«

»Weiß ich selber nicht«, hörte ich sie mit ferner, hallender Stimme sagen, denn ich hatte nur zwei weit entfernte Over-head-Mikrofone offen. Sie blieb stehen. Ich lehnte mich wieder zurück.

Ihre Haut war sehr weiß, ihre Brüste so klein, wie ich sie mir vorgestellt hatte, winzige, anrührend kindliche Hügelchen. Ihr Schamhaar hatte eine seltsame Form, kein Dreieck und kein Oval, irgendwas dazwischen, und ihre Hüften waren deutlich breiter als die Schultern. Ein sehr schöner Schönheitsfehler.

»Und jetzt ist’s gut«, sagte sie und war mit einem Schritt aus dem Lichtkegel verschwunden.

@

Als sie nach zwei, drei Minuten vollständig angezogen wieder in den Regieraum kam, schaltete sie das Licht nicht wieder ein. Sie setzte sich auf dieselbe Stelle ins hinterste Eck der Produzentencouch und zündete eine Zigarette an. Ich erlaube normalerweise nicht, daß in der Regie geraucht wird, die teure Elektronik verträgt das ebensowenig wie meine Gesundheit, aber ich sagte nichts, bückte mich, um einen der Spulenkerne, die für Ausnahmefälle unter dem Pult lagen, zu greifen und ihr auf dem Boden hinüberzuschlenzen. Sie stoppte ihn mit dem Fuß und versuchte, ihn gleich als Aschenbecher zu benutzen, obwohl sie erst einen Zug geraucht hatte und die Asche noch nicht lang genug zum Abstreifen war.

»War es das?« fragte sie.

Ich verstand die Frage nicht: »Was meinst du?«

»Du hast gesagt, am liebsten wär dir, ich seh dich nicht. Hast du das gemeint? Du siehst mich an, wenn ich dich nicht seh?« Ich brauchte eine Weile, um zu antworten, rieb mir wieder mit Daumen und Zeigefinger die Nase und hörte, wie sie den Rauch inhalierte und wieder ausblies. »Keine Ahnung«, sagte ich, »aber danke für den schönen Anblick.«

»Hihi, wie förmlich.« Sie drückte ihre Zigarette im Spulenkern aus.

@

Die CD war zu Ende, und ich hatte überhaupt nicht zugehört. Ich nahm sie heraus und legte sie in ihre Hülle zurück, überlegte, ob ich noch eine auflegen sollte, drehte Creuza de ma und Le nuvole in den Händen, aber dann entschloß ich mich, den Player auszuschalten und setzte die Kopfhörer ab. Kein Wunder eigentlich, daß ausgerechnet Fabrizio De Andrè mich nicht von den Gedanken an Sharii ablenken konnte. Sie hätte zu ihm gepaßt. Ihre klare, gerade Altstimme mit dem metallischen weißen Klang hätte sich wunderbar um seinen aufrichtigen Bariton legen lassen.

Unten in der Straße brannten die Lichter, und fast niemand mehr war unterwegs. Nur noch alle paar Minuten fuhr ein Auto vorbei. Ich nahm meinen Fingertrainer zur Hand, aber legte ihn gleich wieder weg. Die Taubheit hatte mich zu sehr erschreckt.

Schreiben könnte doch fast so gut sein wie Klavierspielen, dachte ich, aber was? Ich stand da und zog an meinen Fingern, bis mir einfiel, es mußte ja nicht gleich ein Tagebuch sein. Aber eine Liste?

Ich setzte mich an den Computer und startete Word. »Was tun?« schrieb ich oben auf die Seite, speicherte und öffnete eine neue Datei. Die überschrieb ich mit »Was lassen?« und speicherte sie auch. Das war schon mal ein Anfang.

@

Nachdem ich eine Viertelstunde vor der »Was tun?«-Seite gesessen hatte, den einzigen Satz vor Augen, der mir bislang eingefallen war: Finger bewegen, speicherte ich und öffnete »Was lassen?«. Hier kam ich voran. Es wurden immerhin zwei Sätze: Nie mehr das Wort »geil« verwenden.

Nicht mehr arrogant sein (außer gegenüber Männern unter sechzig mit Hut).

Nun hatte ich doch noch eine Idee für »Was tun?« und öffnete die Datei.

Bücher lesen.

Ich saß wieder minutenlang da, bis mir klar wurde, daß das Blödsinn war. Das Schreiben könnte Spaß machen, aber Listen waren dämlich. Wenn ich mich selber damit unterhalten wollte, dann mußte mir was Besseres einfallen.

@

Die Italienerin räumte den Tisch ab. Schade, ich hatte das Beste versäumt. Normalerweise versuchte ich, das Essen der Familie im vierten Stock nicht zu verpassen, denn oft bog sich der Tisch und bot einen wunderbaren Anblick. Und ich liebte es, mitanzusehen, wie sie das Essen in sich reinstopften und dabei alle vier quasselten. Ich sah oft Mutter, Tochter, Vater und Schwiegersohn gleichzeitig reden – sie konnten gar nicht hören, was die anderen sagten – es mußte eine Kakophonie sein, eine vollkommen sinnlose obendrein. Jedenfalls wenn man daran glauben wollte, Sprache sei ein Mittel, um sich anderen verständlich zu machen. Ich wollte daran glauben.

Ich mochte die Italiener und schaute jeden Tag bei ihnen rein wie bei einer Soap ohne Ton, an die man sich so gewöhnt hat, daß man sein Leben danach richtet. Erst wenn sie sich, wie die meisten im Haus, vor den Fernseher setzten, wandte ich mich wieder ab.

Auf einmal wußte ich, was ich schreiben wollte: Ich würde mir einfach mich selber erzählen. So, als sei ich ein Fremder, der sich dafür interessiert, wieso ich tagelang hier oben in der Wohnung stehe und zufrieden damit sein will, auf die Straße und in die Fenster der Nachbarn zu glotzen.

Ich probierte erste Sätze aus: Ich wurde geboren als, wie sich herausstellen sollte, einziger Sohn der Eheleute Günter und Annemarie Schoder und … das war nichts. Weg damit. Zweiter Versuch: Ich heiße Bernhard, werde Barry genannt, und meine Finger sind nicht nützlicher als die Fransen an der Jacke eines Indianers. Das kommt daher, daß ich sie nicht von einer jungen Frau namens Sharii, deren wirklicher Name Sandra war, lassen konnte … schon besser, aber auch nicht das Richtige. Ich wollte nicht schon wieder an Sharii denken. Dritter Versuch: Meine Welt war schon nicht mehr in Ordnung, als eine junge Frau daherkam, deren Stimme mich von allem losriß, was ich bis dahin so krampfhaft hatte festhalten wollen … es schien kein Entrinnen zu geben. Anscheinend mußte ich die Geschichte erzählen. Vielleicht, um da anzukommen, wo ich jetzt war. Vielleicht konnte ich von dort aus weiter. Vierter Versuch: Ich war nach dem Unfall ein anderer Mensch …

@

Ich hatte das Licht in der Regie nicht wieder angeschaltet. Auf den Displays sah ich genügend, und die Lage der Knöpfe und Schalter kannte ich im Schlaf, also arbeitete ich im Dunkeln weiter, während sie in ihrer Ecke saß und einfach da war. Sie gehörte zu den Menschen, die einen Raum nicht überfüllen, das hatte ich schon vor sechs Tagen, als sie zur Produktion gestoßen war, bemerkt.

Irgendwann sagte sie: »Stört’s dich, wenn ich einfach hier sitze?«

Ich sagte: »Nein«, und sie zog die Beine unter sich und legte den Kopf auf die Seitenlehne.

Wenig später war sie eingeschlafen. Ich spürte es mehr, als daß ich es gehört oder gesehen hätte. Ich schaltete die Nahfeldmonitore ab, setzte mir Kopfhörer auf und machte weiter.

Als Nachtmensch merke ich normalerweise erst an einem Kreislaufabsturz, daß ich genug habe, und so wurde es kurz vor fünf, bis ich die Kopfhörer absetzte und ein Backup machte. Sharii schlief, die Hände über dem Bauch verschränkt, mit zur Seite gelegtem Kopf auf dem Rücken. Ich streckte mich, holte eine Decke aus dem Büro und legte sie ihr über Beine und Hüften bis zu den Händen. Ich brachte es nicht übers Herz, sie jetzt noch zu wecken. Sie würde vor Müdigkeit frieren auf dem Weg zum Hotel. Ich schaltete ihr die kleine Leselampe am Pult ein, sie sollte nicht erschrecken, falls sie aufwachen und sich in einer unbekannten Dunkelheit wiederfinden würde. Das Licht im Flur ließ ich ebenfalls an, damit sie auch im Halbschlaf die Toilette oder den Kühlschrank im Aufenthaltsraum fände.

Und da ich sie nicht allein lassen wollte, fuhr ich nicht nach Hause, sondern legte mich auf die Couch im Aufnahmeraum. Ich zog mich aus und wickelte mich in die zweite Decke aus dem Büro.

@

Ich habe das Glück, fast immer schnell einzuschlafen, trotz der Arbeit mit Musik, die den meisten Menschen durch die Wiederholung des Immergleichen Schwierigkeiten macht, aber diesmal lag ich wach. Ich spürte Shariis Anwesenheit jenseits der Glasscheibe, als wäre ich fünfzehn und wir lägen in einem Zelt. Und mir wurde auf einmal klar, was ich gemeint haben mußte, mit dem Satz: Am liebsten wär mir, du siehst mich nicht. Sie sollte nicht merken, daß mich ihre Gegenwart verwirrte, daß ich über sie nachdachte, sie mir vorstellte, wenn ich nachts nach Hause fuhr, daß ich ihre Stimme hörte, wenn ich unter der Dusche stand, und daß ich an dieser Stimme so ehrgeizig arbeitete, weil ich nicht genug davon bekommen konnte. Wäre das nicht vollkommen ausgeschlossen, dann hätte ich gesagt, ich bin verliebt.

Aber ich war Mitte Vierzig, seit elf Jahren in einer festen Beziehung, die ich allerdings im Verdacht hatte, nur noch zu bestehen, weil wir uns allenfalls vier, fünf Stunden in der Woche sahen. Sibylle war die meiste Zeit im Krankenhaus, und ich hatte nur selten einen ganzen Tag frei. In einem gutlaufenden Studio schließt sich eine Produktion an die andere an, es ist eine endlose Kette mehr oder weniger intensiver Zweckbündnisse auf Zeit, während der man sich nur zum Schlafen trennt. Man stellt sich aufeinander ein wie zum Besteigen eines gefährlichen Gipfels. Ich wäre weder erstaunt noch empört gewesen, hätte Sibylle einen Liebhaber gehabt. Es hätte mich, wenn ich ehrlich war, nicht wirklich interessiert.

Verliebt zu sein, traute ich mir einfach nicht zu. Ich war so in die Arbeit verstrickt, daß mich das Leben außerhalb nur hin und wieder streifte, obwohl ich die meiste Musik nicht mochte, an deren Entstehen ich so engagiert beteiligt war. Und sich zu verlieben bedeutete, sich von der Arbeit wegzusehnen. Außerdem war ich auch, wie ich glaubte, mit den Frauen fertig. Die jahrelangen Kämpfe mit Sibylle hatten mich so zermürbt, daß ich mir sicher war: Frauen und Männer passen nur zusammen, wenn einer von beiden dumm ist oder sich verstellt. Ein direkt umwerfender Gedanke war das wohl nicht, aber er tröstete mich seltsamerweise so, daß ich ihn wie eine Weltformel respektierte. Das war nicht schwer, denn ich behielt ihn für mich. So wurde er nie widerlegt und behielt seine Aura. Und ich konnte mich um die Entscheidung herummogeln, wer von uns beiden, Sibylle oder ich, denn nun dumm sei. Wohl eher ich. Unter den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, Musiker, Techniker, Produzenten, fanden sich nicht allzuhäufig anregende Geister, mein Hirn war lahm geworden in der ständigen Beschränkung auf Technik und Musik. Ich las vielleicht drei oder vier Bücher im Jahr, wenn ich fliegen mußte oder im Urlaub, Filme sah ich fast keine mehr, den Kontakt zur Welt hielt ich nur über den Spiegel, durch den ich mich eisern jede Woche biß. Da konnte Sibylle mit ihren Arztkollegen, Fachkongressen und Fortbildungsseminaren durchaus mehr in die Waagschale werfen.

Aber klug oder dumm war nicht das Thema. Auch nicht, daß Frauen und Männer mit verschiedenen Waffen kämpften, die Frauen immer mit den überlegenen, das sah ich nicht nur bei Sibylle und mir, sondern überall, wo ich es mitbekam, das Thema war: Sie konnte mich irgendwann nicht mehr verstehen. Und das war nicht ihre Schuld. Ich war ein personifizierter Widerspruch. A walking contradiction, partly true and partly fiction, hatte Kristofferson vor fast dreißig Jahren gesungen. Das traf auf mich zu. Mit der Wut und Arroganz eines Künstlers machte ich den Job eines Handlangers. So was geht nie lange gut. Mein Abscheu vor billigen Tricks, Platitüden und Mittelmaß war der eines schöpferischen Menschen, der Eigenes, Besseres entgegenzusetzen hat, aber meine Funktion und mein Talent bestanden darin, genau das, was ich so verachtete, zu polieren, es zu unterstützen und kaschieren, dazu gute Miene zu machen und unter allseitigem Schulterklopfen Platz eins in vier Wochen zu prognostizieren. Ich ekelte mich vor mir selbst, und solche Leute kann keiner verstehen. Auch eine kluge Oberärztin in der Charité nicht, die schon einiges vom Leben kennt.

Meine Arbeit war eigentlich das Falsche für mich, und wie alle, die sich im Falschen einrichten, verteidigte ich sie mit Klauen und Zähnen. Auch gegen die Liebe.

Nachdem ich mich dreimal umgedreht hatte und noch immer nicht richtig bequem lag, stand ich auf und holte mir ein Glas Wein. Aber ich fror und trank nur einen Schluck, den Rest schüttete ich in den Ausguß. Irgendwann mußte ich dann doch eingeschlafen sein, denn das nächste, was ich bemerkte, waren blasse Streifen Morgenlicht, die durch die Außenjalousien der Dachfenster hereinfielen. Ich glaubte, ich sei von meinem eigenen Schnarchen aufgewacht, aber dann spürte ich eine Hand auf meiner Brust.

»Heh.« Sharii ließ die Hand in Richtung meines Bauches wandern. Ich lag auf dem Rücken und war mir noch nicht sicher, ob ich träumte.

»Du schnarchst«, sagte sie.

»Bist du etwa davon aufgewacht?«

»Nein. Von einer Eingebung.«

Ich schwieg.

»Ich hatte die Eingebung, daß du hier sein müßtest, weil du mich nicht allein lassen würdest, und …«

»Und was?«

»Daß jemand dich retten muß.«

Ihre Hand lag einen Moment still, und ich hielt den Atem an, um sie nicht mit der Bewegung meines Zwerchfells zu verscheuchen.

»Wovor denn mich retten?«

»Ich hab keine Ahnung«, sagte sie lächelnd und ließ die Finger zu meinem Bauchnabel krabbeln. »Eingebungen sind nicht immer ausführlich.«

Ich wußte nichts zu sagen, also hielt ich den Mund und konzentrierte mich auf das Kribbeln und Summen auf meiner Bauchdecke. Die Hand lag wieder ruhig, flach und kühl, was womöglich noch erregender war als das verspielte Krabbeln.

»Soll ich?«

»Was?«

»Dich retten.«

Ich nickte, und sie stand auf und zog sich wieder aus. Wieder mit der Beiläufigkeit wie vor einigen Stunden, ohne jeden Anflug von Koketterie oder Laszivität. Dann kniete sie sich neben mich, zog mit einer Hand die Decke von meinen Hüften und dann mit beiden die Unterhose. Das hatte etwas krankenschwesterhaft Fürsorgliches, sie gab mir das Gefühl, ich brauchte mich nicht zu bewegen, brauchte nichts zu tun, sollte alles ihr überlassen. Und das tat ich.

@

Eine vibrierende Spannung war in ihrem Körper. Ich meinte, auf ihrer Haut zu sehen, was ich unter meiner spürte. Sie saß auf mir und bewegte sich langsam, ihre Augen fest auf mich gerichtet, aber sie sah mich nicht. Ihr Blick ging nach irgendwo. Da platzte Karel herein.

»Au, heh, Entschuldigung«, sagte er, »guten Morgen auch«, und schloß schnell die Tür wieder hinter sich. Sharii erstarrte. Alle Spannung wich aus ihr, sie schien auf einmal das Doppelte zu wiegen. Sie senkte den Kopf und schaute in ihren Schoß. »Oh, oh, das ist jetzt herzlich schiefgegangen«, sagte sie leise.

Ich murmelte etwas wie »Das darf nicht wahr sein«, oder »Ich glaub’s nicht«, als sie von mir herunterstieg und sich schnell anzog. Ich lag wie gelähmt und wußte nicht, was tun.

Sie war fertig angezogen, sah mit einem gehetzten Blick um sich, streckte ihre Hand aus und strich mir durch die Haare. »Tut mir leid«, sagte sie und ging schnell aus dem Raum. Ich blieb liegen.

@

Den ganzen Tag über versuchte ich, Karels Grinsen zu ignorieren, was mir schwerfiel – ich hätte am liebsten reingehauen, aber den Triumph gönnte ich ihm nicht. Schlimm genug, daß er mich mit einem Singvogel überrascht hatte, ich wollte nicht auch noch mit einer heftigen Reaktion die Zumutungen seines Humors verlängern, denen ich, zumindest in den nächsten Tagen, ausgesetzt sein würde. Jeden Spruch, den er je zum Thema Sex oder Fremdgehen gehört hatte, würde er ausgraben, denn meine bisher unerschütterliche Treue war ihm, wie jedem fröhlichen Sünder, als Vorwurf erschienen.

Mein Ärger über Karels gute Laune hatte nichts mit mir zu tun. Was er von mir hielt, kümmerte mich nicht. Es stand ihm nicht zu, über Sharii zu grinsen. Es stand ihm nicht zu, sie innerlich Singvotze zu nennen, es stand ihm nicht zu, sich einzubilden, auch er hätte sie haben können. Es stand ihm nicht einmal zu, sie nackt gesehen zu haben. Ein falsches Wort, und ich hinge ihm an der Gurgel.

Sie kam nicht ins Studio. Wir mischten zu dritt, Gitarrist, Produzent und ich, und hörten auf, als ich merkte, daß meine Ohren nicht mehr mitmachten.

@

»Wo warst du heut nacht?« fragte Sibylle, noch bevor ich die Tür hinter mir zugezogen hatte.

»Im Studio«, sagte ich. »Es ging bis fünf Uhr morgens, da hab ich mich dort auf die Couch gehauen.«

Sie war bleich und hatte den verspannten Ausdruck im Gesicht, den ich von unzähligen Eifersuchtsanfällen kannte. Ich sank innerlich zusammen. Nicht schon wieder. Nicht dieses Mal. Ich sah sie an und schüttelte, wie ich hoffte, nachsichtig den Kopf. Ein weiterer Ausdruck, den ich schon viel zu gut kannte, machte sich in ihrem Gesicht breit: Verachtung.

Seit elf Jahren war dieses Fegefeuer in unregelmäßigen Intervallen über uns gekommen, immer unbegründet, und ich hatte mir fest vorgenommen, sollte ich jemals wirklich was verbrochen haben, ich würde es nicht zugeben. Ich war mir sicher, damit Sibylle zu schonen, nicht mich. Sie war ja mit dieser krankhaften Kontrollsucht ebenso geschlagen, wie sie mich damit schlug, und sie konnte offenbar nicht dagegen an.

»Da steckt doch was dahinter«, sagte sie kalt und starrte mich noch immer mit dieser ekelhaften Verachtung an.

»Endlich hast du mal recht«, hörte ich mich sagen und war auf einmal ruhig. Jetzt war es passiert. Ich hatte mit der Axt durch den Knoten gehauen. Ohne Entschluß. Ohne zu wissen, was ich tat. Ohne Willen, aber mit einer kalten, mir plötzlich bewußt gewordenen Wut auf diese Verachtung in ihrem Blick, die sie mir nun einmal zu oft gezeigt hatte.

»Also ja«, sagte sie. »Ja«, sagte ich.

@

Es ging ganz schnell. Ich hatte die Produktion noch nicht fertig gemischt, da war Sibylle schon zu einer Kollegin gezogen und hatte nahezu sämtliche Spuren in der Wohnung getilgt. Kleider, Bücher, Geschirr, CDs, Tischdecken, alles, was sie jemals gekauft hatte, war verschwunden. Sogar in dem Karton mit Fotos, den wir anstelle eines Albums benutzten, war nichts mehr geblieben, was auf sie verwiesen hätte. Nicht ein einziges Bild von sich hatte sie mir gelassen. Aus den gemeinsamen hatte sie sich herausgeschnitten und mir mich dagelassen. Als ich in der dritten Nacht nach Hause kam, lag ihr Schlüssel auf dem Küchentisch. Das war alles. Elf Jahre.

@

Und mir war es recht. Zwar wankte ich durch die Welt, als könnte ich jeden Moment kotzen, stolpern oder in Ohnmacht fallen, ich aß nichts, trank nur Kaffee und fing sogar das Rauchen wieder an, aber ich wußte, was jetzt gerade geschah, war richtig und hätte schon längst geschehen müssen. Mir tat Sibylle leid, aber ich wußte auch, ihre Wut verwandelte den Schmerz für sie in eine Art von Sieg.

@

Sharii kam nicht mehr ins Studio. Sie war nach Hause gefahren, ohne ein Wort. Ich stellte mir vor, sie schäme sich vor mir und Karel und wolle mir deshalb nicht mehr begegnen. Dabei hatte sie mich gerettet. Das hätte ich ihr gern gesagt.

Ich besorgte mir vom Produzenten ihre Adresse. Sie lebte bei Heilbronn, in einem Nest namens Widdern, war die Schwester eines früheren Bandmitglieds und so zur Produktion gestoßen. »Eigentlich singt sie nur noch unter der Dusche«, sagte der Produzent.

»Sie ist gut«, sagte ich. »Wenn sie will, hat sie viel zu tun.« Der Produzent schüttelte zweifelnd den Kopf und meinte: »Die will nicht mehr.«

Ich hatte, was ich brauchte: ihre Telefonnummer, und wollte zu Karel ins Büro gehen – er sollte für mich die nächste Produktion übernehmen –, da stand er schon mit fassungslosem Kopfschütteln in der Regie und sagte: »Komm mal mit ans Fax.«

@

Vier Tage später war ich nicht mehr Miteigentümer, sondern nur noch Geschäftsführer eines gutgebuchten Studios und hatte eine Menge Geld auf dem Konto und in Aktien der Filmfirma, die uns aufgekauft hatte.

Ich hatte sofort ja gesagt, als mir Karel kreidebleich vor Aufregung das Angebot vorlegte. Es war eine einmalige Chance. Wir waren auf einen Schlag entschuldet, verdienten gut als Geschäftsführer, und die Aktien waren ein dickes Polster. Und wir durften endlich den Banken, die uns in den letzten zwölf Jahren so gründlich verarscht hatten, unseren fröhlich erhobenen Mittelfinger zeigen.

Ich brachte die Verhandlungen, Behörden-, Notars- und Banktermine auf Autopilot hinter mich, weil ich die ganze Zeit an Sharii dachte. Ich wollte zu ihr fahren. Mit ihr reden. Alles war jetzt anders. Ich war frei.

@

Auf dem Parkplatz der Mietwagenfirma stand ein dunkelgrüner Jaguar, der mir sehr gefiel, aber ich riß mich zusammen und nahm einen Mercedes. Ich wußte nichts von Sharii, es war möglich, daß sie den Jaguar als Angeberei empfand.

Kann ich dich besuchen, hatte ich am Telefon gefragt, und ihre Antwort, nach einem kurzen Zögern, das mir die nackte Panik in die Lungen trieb, war ein einfaches Ja.

@

Eine pummelige Frau mit glatten weißen Haaren öffnete mir und bückte sich, obwohl sie klein war, in der niedrigen Tür des windschiefen Häuschens. »Sie sind der Besuch aus Berlin? Sandi muß gleich da sein.«

Wir warteten auf Sharii und unterhielten uns. Annegret, so hieß Shariis Mutter, war mir gleich sympathisch und ich ihr wohl auch, denn wir lachten und quasselten und aßen Butterbrot mit Radieschen zu dem Weißwein, den sie mir ungefragt eingeschenkt hatte, als Sharii, dem Geräusch nach mit einem Roller, vorfuhr und schon von draußen rief: »Mama! Barry!« Ich schnellte von meinem Stuhl hoch und war mit drei Schritten an der Tür zum Flur.

Sie gab mir scheu und förmlich die Hand, ohne mich dabei anzusehen und legte ihren Sturzhelm ab. »Ich war mir nicht sicher«, sagte sie, »aber jetzt find ich’s doch nett, daß du mich besuchst.«

»Nett?«

»Ja, nett.«

»Wollt ihr hier essen?« fragte Annegret aus dem Wohnzimmer. Sharii sah mich an und schüttelte den Kopf. »Nein, mir ist nach Bewegung«, sagte sie und ging hinein. »Hallo, Mama.«

Ich folgte ihr ins Zimmer und stand verlegen da. Auf einmal war ich ein Fremdkörper in einer festgefügten Welt und wußte meinen Platz nicht.

Sharii wollte baden. In Richtung Jagsthausen, an einem kleinen Stausee. Auf meinen Einwand, ich hätte aber keine Badehose mit, sagte sie: »Braucht man da nicht«, und verschwand nach oben in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Annegret machte sich in der Küche zu schaffen. Ich gehörte jetzt ihrer Tochter.

@

Sie stand vor dem Mietwagen und betrachtete ihn stirnrunzelnd.

»Was ist?« fragte ich, »zu fett?«

»Nein, zu dunkel.«

Ich mußte sie fragend angesehen haben, ich hatte keine Ahnung, was sie meinte, denn sie sagte lächelnd und schulterzuckend: »Der Ritter kommt auf einem weißen Pferd. Das da ist nicht weiß.«

»Scheiße«, sagte ich. »Wenn du willst, dann hol ich morgen einen weißen.«

»Gut.« Sie warf sich das Handtuch über die Schulter. »Mach das.« Dann ging sie einen Schritt auf den Mercedes zu. »Pferd oder Knatterkiste?« Sie deutete vom Wagen zur Vespa.

»Knatterkiste«, sagte ich, denn ich würde mich an ihr festhalten müssen.

@

Sie ließ ihren Helm da, weil sie keinen zweiten für mich hatte, das wäre ungerecht, fand sie, beide oder keiner.

Ich hatte meine Hände um ihre Taille gelegt, als wir über Feldwege holperten, und genoß die Fahrt, ihre wehenden Haare, die mein Gesicht kitzelten, wenn sie den Kopf zurückbog, die schwere, warme Sommerluft und sogar den enervierenden Motorenlärm der Vespa. Ich mußte ein Stückchen von ihrem Hintern abrücken, denn ich spürte, daß mir eine Erektion wuchs. Zum Glück trug ich Jeans, da kann man den Zeiger auf zwölf Uhr stellen und der Stoff hält ihn fest, aber ich stellte mich bei dieser Aktion wohl nicht sehr geschickt an, denn sie rief mir über die Schulter zu: »Ist schon recht. Kenn ich ja alles«, und lachte. Also ließ ich mich bei der nächsten Unebenheit, über die wir hinweglärmten, wieder an sie heranrutschen.

@

»Aber jetzt brauchst du eine gute Idee«, sagte sie, als wir abgestiegen waren. Sie deutete auf meine Hosenknöpfe und kniff die Augen zusammen, als käme grelles Licht von dort. »Hast du eine?«

»Die beste paßt nicht hierher in die Öffentlichkeit.«

»Dann überleg dir eine zweitbeste. Denk an was Ernüchterndes.«

Wir suchten uns einen Platz möglichst weit entfernt von den anderen Badenden. Es war Abend und ein Wochentag und deshalb nicht viel los. Ich zog mich im Sitzen aus und legte mich schnell auf den Bauch. Sharii kicherte.

Als sie neben mir lag, auf dem Rücken, die Augen geschlossen und ihre Hand nach meiner ausgestreckt, fragte ich sie: »Warum bist du so schnell abgehauen?«

»Es war auf einmal alles nicht mehr gut«, sagte sie, »ich war mit einem Schlag die dumme Tussi, bei der man einen wegsteckt.«

»Aber das denkst du doch nicht von mir oder? Ich meine, du glaubst nicht, daß ich dich so sehe?«

»Ich weiß nicht. Was weiß ich schon von dir?«

»Denk’s nicht.«

Wir schwiegen eine Weile. Ich spürte ihre Hand auf meiner und die Abendsonne auf dem Rücken. Ein leichter Wind kräuselte die paar Haare, die auf mir wuchsen. Das kitzelte.

»Und«, fragte sie nach einer Weile, ohne die Augen zu öffnen, »wirkt’s?«

»Was?«

»Das Problemgespräch. Gegen deine Männlichkeit. Ich mein das sperrige Ding da unter dir.«

»Nein.«

Sie setzte sich auf. »Dann hab ich jetzt eine zweitbeste Idee. Komm.«

»Was, wohin?« Meine Stimme mußte nach Panik geklungen haben, denn sie lachte laut und sagte: »Ins Wasser. Vielleicht ist es kalt genug.«

»Aber …« Ich konnte doch nicht mit einem Ständer zum Ufer stolzieren! Wie stellte sie sich das vor?

»Ich geh zwischen dir und den Leuten, und du hältst ihn fest.« Sie amüsierte sich köstlich über meine Verlegenheit.

@

Ich mußte einen roten Kopf haben, als wir im Wasser waren. Ich wußte zwar nicht mehr, wie sich so was anfühlt, die Tage meiner Adoleszenz lagen weit hinter mir, aber es konnte gar nicht anders sein. »Bin ich rot?« fragte ich.

»Knallrot.«

Sie kraulte ein Stückchen hinaus und wartete auf mich. Ich schwamm ihr hinterher und fühlte Grund unter den Füßen, als ich sie erreicht hatte.

»Schon besser?«

»Nein.«

Sie schaute um sich, dann kniff sie die Augen zusammen und sagte: »Gib mir deine Hand.«

Ich tat es, und sie nahm meine Hand, tauchte sie unter und legte sie sich zwischen die Beine. Dann faßte sie mich an.

Wir standen jetzt nebeneinander, aus dem Wasser ragten unsere Schultern und Köpfe, und wer zu uns hersah, hätte meinen können, wir unterhalten uns. Aber wir hatten die Arme gekreuzt und sprachen kein Wort.

@

Ich glaube, wir kamen gleichzeitig. Ich spürte wieder diese Spannung in ihr, und dann wurde ihr Gesicht weich. Sie schloß die Augen und entließ ein langgezogenes, leises, gegen Ende stotterndes Stöhnen. Es kam aus tiefstem Innern. Das gab mir den Rest. Es war unglaublich, sich ins Wasser zu verströmen, ich wollte versinken, der Ermattung meiner Muskeln einfach nachgeben und ganz im Wasser verschwinden. Aber ich nahm ihre Hand, die sich noch immer bewegte, und hielt sie fest.

»Du auch?« fragte sie leise mit geschlossenen Augen.

»Ich glaube, ich glaub’s nicht.«

»Glaub’s.« Sie lächelte und stieß sich vom Boden ab, ließ sich nach hinten fallen, schwamm mit kräftigen Zügen zur Mitte des Sees, und ich stand da in all meiner glücklichen Erschöpfung, bis ich mich entschloß, ihr zu folgen. Sie schwamm auf dem Rücken, und ich sah immer wieder ihre Brustspitzen, einmal sogar den Schamhügel aus dem Wasser auftauchen. Meine Züge waren weit weniger kräftig als ihre, ich brauchte ein Weilchen, bis ich sie erreicht hatte. Sie drehte sich auf den Bauch und lächelte mich an: »Und? Hat das jetzt was geholfen?«

»Ja.«

Sie schwamm ein Stück unter Wasser. Als sie auftauchte, war sie schon wieder ein paar Meter entfernt.

»Hast du Schwimmhäute?« rief ich ihr nach.

»Ja!«

Jetzt kraulte sie in atemberaubendem Tempo los und war lange vor mir am Ufer, obwohl ich mich anstrengte. Ich wollte nicht alt aussehen vor ihr.

@

»Warum heißt du Sharii«, fragte ich, »deine Mutter nennt dich Sandi.« Wir lagen auf dem Rücken und sahen in den Himmel. Wieder hatte sie ihre Hand nach meiner ausgestreckt. Wir hielten Händchen wie ein Teenagerpaar.

»Und du? Warum heißt du Barry?«

»Bei mir hat’s wohl leider mit den Bee Gees zu tun.«

»Wieso leider?«

»Ist mir heut peinlich.«

»Bei mir mit der Tochter von Belafonte. Ich hab nur noch ein I drangehängt, damit es was eigenes wird.«

»Und Sandi kommt von Sandra?«

»Sprich den Namen nicht aus.«

Ich versuchte, soviel wie möglich über sie zu erfahren, und sie gab mir bereitwillig Auskunft: Sie war hier aufgewachsen, ohne Vater, in dem nahegelegenen Städtchen Möckmühl und später in Osterburken zur Schule gegangen, hatte seit eh und je in Bands gesungen, anfangs in den amerikanischen Clubs der Umgebung, dann, als sie studierte, nur noch in einer Coverband zum Vergnügen und in einer Showband, um Geld zu verdienen. Das Studium, Englisch und Deutsch, hatte sie mit MA abgeschlossen und war nach Amerika gegangen, um dort in der Erwachsenenbildung zu arbeiten. Aber schon nach knapp zwei Monaten, gerade als sie in eine gutgebuchte Countryband hätte einsteigen können, war sie Hals über Kopf wieder hergeflogen. Ihr Bruder, ein begabter Bluesgitarrist, hatte sich im LSD-Rausch mit Benzin übergossen und angezündet. »Ich wollte meine Mutter nicht allein damit lassen«, sagte sie und atmete etwas tiefer ein als vorher.

Ich brauchte eine Weile, weil ich mir die Schmerzen vorstellte, die sie ausgestanden haben mußten, und hatte einen Frosch im Hals, als ich endlich fragte: »Wann war das?«

»Vor acht Jahren.«

»Und jetzt?«

»Arbeite ich in einem Café und sing nur noch unter der Dusche. Das bei dir war eine Ausnahme.«

»Genauso hat’s der Bentgens auch gesagt. Wieso? Du müßtest eine Solokarriere starten.«

»Ich schreib keine Songs.«

»Man könnte gute finden.«

»Ich will aber nicht mehr.«