8,99 €

Mehr erfahren.

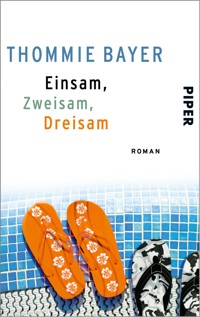

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Martin ist das beliebteste Aktmodell der Akademie. Als eines Tages der Alptraum eines jeden männlichen Modells wahr wird, kündigt er in Panik seinen Job. Doch die Künstlerin Anne ist wie besessen von ihm und macht ihn zum ausschließlichen Modell ihrer Bilder. Und schon bald geraten Maler und Modell in eine fatale Abhängigkeit. Martin träumt sich immer intensiver in die Rolle des Liebhabers, ohne zu wissen, was Anne in ihrem Schaffensrausch mit ihm vorhat … »Daß man sich aus Bayers spritzigen Dialogen nicht losreißen kann, daß seine Figuren sehr genau gezeichnete Typen aus dem Alltag sind, auch wenn sie durchaus unalltägliche Geschichten erleben, gerade das macht die Faszination seiner Texte aus.« Rheinischer Merkur

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Jone

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe

2. Auflage 2006

ISBN 978-3-492-96029-8

© 2004 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Eichborn AG, Frankfurt am Main 1998 Umschlag/Bildredaktion: Büro Hamburg. Isabel Bünermann, Heike Dehning, Charlotte Wippermann, Katharina Oesten Umschlagfoto: Juan Silva / Getty Images Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Ein Mädchen träumt, sie wäre wach

26.

Befreit? Aber wovon denn? Von der Zeit etwa? Blödsinn. Zeit ist abstrakt. Man wird sie nicht los, indem man eine Uhr wegwirft. Und doch, er fühlt sich so, als ginge er auf Einlegesohlen aus Luft. Vier Millimeter höher. Und wenn er sich nur selbst damit beeindruckt hat: Eine Dreihundertmarkuhr einfach so fallenzulassen war eine erlösende Tat. Den Trick merk ich mir, denkt er, im Trauerfall die Uhr in den Gully, und schon ist im Paß der Eintrag »Körpergröße« falsch.

Trauerfall? Aber ohne mich. Ich werfe nur Ballast ab. Die Uhr war ein Geschenk von Marianne. Wozu sich jetzt noch mit Gewichten belasten, die sie mir angeschnallt hat? Brauchst du mich nicht, dann brauch ich deine Uhr nicht. So einfach ist das. Und so wohltuend. Nur eine Geste. Ein Symbol. Nur Imponiergehabe ohne Publikum, und doch so befreiend wie ein Zug an der Krawatte.

Er hat die Uhr vom Handgelenk gestreift und sie, zwischen Daumen und Zeigefinger baumelnd, über dem nächsten Kanaldeckel der Schwerkraft überlassen. Ab in die Kloake mit Mondphase, Datum und Sekundenzeiger. Tschüß Eidechsband, und Tschüß vor allem: Marianne.

Er ist irgendwo im Elsaß. Wo genau, das weiß er nicht, denn bei der Einfahrt ins Städtchen hat er das Ortsschild übersehen. Erst der Anblick eines schlanken, blaßroten Turms, umgeben von blumenbewachsenen Häusergesichtern, verlockte ihn zum Halten. Nun steht er auf dem Marktplatz und wird seiner Nase folgen auf der Suche nach einer Tasse Milchkaffee.

Und er ist irgendwo in seinem Leben und weiß auch hier nicht, wo genau. Er sieht sich stehen und spürt sich fahren, ohne Gewißheit, welches von beiden, Anblick oder Gefühl, der Wirklichkeit entspricht. Er könnte im Auto sitzen und sich vorstellen, er stünde hier und stellte sich vor zu fahren. Seit vier Tagen ist er schon in diesem Zustand.

Das Tempo des Films, dessen Zuschauer und Darsteller er ist, hat sich verdoppelt. Als habe Gott mal eben etwas in der Zukunft nachsehen wollen und den Videorecorder auf Schnellvorlauf geschaltet. Und entweder ist Gott eingeschlafen oder hat noch immer nicht gefunden, wonach er sucht. Das Tempo jedenfalls hält an.

Ein schlichter Zettel auf dem Küchentisch: Ich bin jetzt erst mal zwei Wochen weg, und dann ziehe ich zu Volker. Komisch, ich habe das Gefühl, Du verstehst mich. Versuch, nicht zu verzweifeln, und bewahre Deine Schönheit. Anne.

Verzweifeln. Was für ein Witz. Diese angeberische Lakonie. Auch sie versucht, sich selbst zu imponieren. Er kaufte im Trekkingladen um die Ecke ein kleines Beil und schlug es mitten durch den Zettel in die Intarsien der Tischplatte. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Bezeugt vom ehrlichen Spiegel. Hoffentlich ist dir das verzweifelt genug, dachte er und überlegte, ob er noch ein wenig rote Farbe darüber träufeln sollte. Statt dessen entschied er sich dafür, den ehrlichen Spiegel zu zertrümmern. Zum Rasieren würde auch der unehrliche im Flur genügen. Was tat es, wenn er schlierig und verzerrt darin erschien?

Und am nächsten Morgen dieser Brief einer »Basler Kantonalbank«: Herr Martin Bodinek, geboren am 5. Oktober 1958, solle sich bitte persönlich mit dem Unterzeichneten in Verbindung setzen, betreffend ein Guthaben, von dessen Existenz er möglicherweise bislang nicht unterrichtet gewesen sei.

Dieser Tag verging wie eine Stunde im Planetarium. Alles in der Wohnung und alles außerhalb schien fremd und fern und ohne entschlüsselbaren Sinn. Es machte keinen Unterschied, ob er in die Splitter des ehrlichen oder den Seegang des unehrlichen Spiegels starrte, heraus schaute, einmal zerschnitten und einmal verzerrt, ein entgeisterter, ihm unbekannter Kopf.

Der dritte Tag im neuen Tempo brachte einen Umschlag von Marianne mit ein paar Geldscheinen, ihrem Anteil an der Miete. Einen, den kleinsten, zerriß er und verteilte die Schnipsel um das Beil. Die mischten sich dekorativ mit den Spiegelscherben und fügten dem Arrangement der Verzweiflung eine Spur Hohn an. Er drehte ein paar Bücher in der Hand, steckte seinen Ausweis ein, nahm zwei Pullover und etwas Wäsche unter den Arm und ging, ohne die Tür abzuschließen. Eine Chance für die Diebe.

»Tschüß Hamburg«, rief er hinüber zu den Schiffen, und »Tschüß Marianne Borowsky«, murmelte er, als er ihre Sonnenbrille aus dem Handschuhfach nahm und in Richtung Grünstreifen aus dem Fenster warf. Entschuldigung: Anne Boro. Eine Künstlerin heißt ja nicht Marianne. Und schon gar nicht Borowsky.

Je weiter nach Süden er kam, desto heller wurde der Himmel, und ab Northeim erinnerte er sich wieder daran, wie ein Mai in seiner Kindheit ausgesehen hatte. In Hamburg erkennt man ihn an Leuten, die mit zugeklapptem Schirm durch den Nieselregen gehen. Kurz hinter Göttingen gab es keine Wolke mehr am Himmel.

Und ab Heidelberg war er glücklich.

Irgendwo hinter Karlsruhe verließ er die Autobahn, verlockt von einem Schild mit dem lakonischen Hinweis »Frankreich«. Er fuhr langsamer über Landstraßen und genoß die warme Luft des Nachmittags.

Die Kassette mit »So long Marianne« schien ihm übertrieben gut zu passen; einen Film, der ihm so etwas anzubieten wagte, würde er abschalten. Aber das Leben schert sich nicht um Glaubwürdigkeit und nicht um Rezensionen, und »So long Marianne« war seit langem schon sein Lieblingslied. Schon lange vor ihr war es das gewesen und würde es auch lang nach ihr noch sein. Er ging pfleglich damit um. Es hatte eine Kassette nur für sich allein, und er hörte es nicht immer, wenn er wollte. So verlor es nicht sein Leben vor der Zeit.

In Haguenau nahm er sich ein Hotel. Zum ersten Mal in seinem Leben ließ er sich den Entschluß nicht vom Zimmerpreis diktieren, sondern von der Schönheit der Fassade und des Eingangs. Da waren Blumen vor den Fenstern und eiserne Balkone, und er lehnte sich an die Theke, um zu fragen, ob es ein Zimmer gäbe. Und nicht, was es denn koste.

Das Zimmer lag zur Straße. In der einfallenden Dämmerung saß er auf der Bettkante und lauschte dem Klang des städtischen Abends: das Lachen junger Frauen, Gespräche, Schritte, Hupen aus der Ferne und, seltener, das Jaulen hochtouriger Kavalierstarts. Und all das auf französisch.

Er ging, hungrig geworden, hinaus und schlenderte, die Augen überall, durch den Orchestergraben zwischen den Musikanten des eben gehörten Konzertes hindurch. In einer Pizzeria fand er Platz ganz hinten an der Wand. Er saß gerne so. Mit der ganzen Besetzung der alltäglichen Seifenoper vor Augen und nichts mehr von Bedeutung hinter sich. Er bestellte sich ein Essen und fühlte zum ersten Mal seit Tagen, daß das Tempo des Geschehens wieder abnahm.

Es war zehn Uhr vorbei, als er, weich vom Wein und müde von der Fahrt, zum Hotel zurückging und hoffte, den letzten Satz der Haguenauer Abendsinfonie nicht verpaßt zu haben. Und sogar damit hatte er Glück.

Bei gelöschtem Licht saß er am offenen Fenster und dachte sich Gesichter zu den Stimmen und Geräuschen, und keines der Gesichter hatte Ähnlichkeit mit Annes.

Erst als von draußen fast nichts mehr hereinklang, legte er sich nackt zwischen die Laken. Der kühle Stoff an seiner Haut, das leise Rascheln, wenn er sich bewegte, und der feine Geruch nach Stärke oder Waschmittel hatten etwas Tröstliches an sich. Das fiel ihm auf, obwohl er keinen Trost brauchte. Er dachte nicht an Anne.

Kurz vor neun am anderen Morgen erwachte er vom Rumpeln der Wäschewagen und den Stimmen der Zimmermädchen auf dem Flur. Da war ein Schatten hinter seinen Augen, er hatte irgendwas geträumt, aber eins war sicher: nicht von Anne.

Der Wagen wird jetzt erst mal meine Heimat sein, dachte er beim Anlassen des Motors und gleich darauf: wieso Heimat? Und dann: wieso nicht? Er lächelte nachsichtig über die innere Diskussion und sagte laut: »Du bist jetzt erst mal meine Heimat.« Ihm war, als brumme der Motor eine Antwort. Er tätschelte das Armaturenbrett wie immer, wenn ihm auffiel, daß der Wagen noch lief: »Wir verreisen jetzt, mein Alter. Wir sehen uns die Gegend an.« Und diesmal war das Antwortbrummen deutlich.

Und nun sitzt er auf einem Plastikstuhl, und eine Frauenstimme sagt: »Voilà der Café Crème, bitteschön.«

Den Arm, der die Tasse vor ihn stellt, verfolgt er nicht mit dem Blick bis zum Gesicht der Kellnerin, sondern sagt nur: »Mmh, merci« und beugt sich über den Tisch, um zu trinken. Und staunt, daß er glücklich ist. Und nicht, wie er es sein müßte, am Boden zerstört.

Liebe, geht ihm durch den Kopf, das ist auch so ein Wort wie Heimat, man darf es allenfalls mit ironischer Theatralik oder einem Schulterzucken aussprechen. Aber wenn dieses Wort je etwas in seinem Leben zu Recht beschrieb, dann sein Gefühl für Anne. Er hätte sie nicht verlassen. Sie dachten dasselbe im selben Moment, sie redeten in Kürzeln, ahnten jede verschorfte Wunde des anderen und jeden Ort der Lust. Sie waren eine Seele in zwei Körpern. Gewesen.

Und jetzt? Er versteht dieses Glücksgefühl nicht, mißtraut seiner eigenen Empfindung. Ist er verzweifelt und weiß es nur nicht? Fühlt er sich glücklich, zum Singen, zum Johlen, zum Küssen fremder Menschen, nur um nicht die Wahrheit zu spüren? Ist das eine Art Schutz? Aber nein. Was für ein Blödsinn. Man fühlt, was man fühlt, denkt er, ich bin glücklich.

Zum Küssen fremder Menschen? Dieser eiligen Dame mit dem zielbewußten Schritt? Wenn er ihr einfach entgegenginge, sie küßte und mit fröhlichem Gleichmut ihre Ohrfeige kassierte? Sie würde ihm eine kleben, das steht fest. Sie lebt hier, man kennt sie, ohne Gegenwehr kann sie sich nicht in aller Öffentlichkeit küssen lassen.

Und wenn er sich gleich eine zweite Ohrfeige verdiente mit den Worten: »Dieser Kuß ist für das verzagte Wippen Ihrer Brüste«? Aber nein. So weit reicht sein Französisch nicht. Obwohl, hier ist das Elsaß, hier spricht man auch Deutsch. Aber er ist nicht der Mensch, der Ohrfeigen einsteckt. Und die Dame ist nun ohnehin vorbei.

Das verzagte Wippen ihrer Brüste, denkt er, ist notiert, das kann ich irgendwann gebrauchen. Fehlt mir nur noch der Mut dazu. Er schaut ihr nach und bildet sich ein, sie kenne seine Gedanken. Je kleiner sie wird auf der langen geraden Straße, desto besser gefällt ihm die Vorstellung, sie habe Verbindung mit ihm aufgenommen, lasse sich beim Gehen ein wenig mehr als üblich in die Hüften fallen und sauge seinen Blick mit ihrer Rückenpartie auf.

Präsenil, denkt er. Peinlich, präsenil, glücklich und reich. Glotzt Frauen hinterher und glaubt sich noch verführt dabei. Vielleicht hält sie ihr Tränengas-Spray nur deshalb nicht umklammert, weil es Tag ist und sie jederzeit Hilfe bekäme.

Der Gedanke an das viele Geld sitzt ihm wieder auf dem Zwerchfell, und er atmet vorsichtig, um ihn nicht abzuwerfen.

Der Notar hatte damals dringend geraten, die Erbschaft auszuschlagen. Da sei nichts zu erwarten als ein Berg von Schulden, den man bis ans Lebensende nicht würde abtragen können. Martin war diesem Rat gefolgt und hatte sich bei der Beerdigung nach mißgünstigen Gesichtern umgesehen. Da waren einige, und er fühlte so etwas wie Stolz. Die hast du abgehängt, Papa, dachte er, und so fremd ihm sein Vater gewesen war, dieser Gedanke barg ein kleines, verspätetes Bündnis. Hoffentlich hast du keine Armen reingelegt, ging ihm dann noch durch den Kopf, aber die Leute auf dem Friedhof sahen nicht aus, als wären sie am Ende.

Und nun tauchte wie der Schuh eines Ertrunkenen dieses Nummernkonto auf. Sehr diskret mußte die Bank nach ihm gesucht haben, so diskret möglicherweise, daß sie selber nichts von der ausgeschlagenen Erbschaft wußten. Oder hatte sein Vater das alles so geregelt? Hoffentlich war es nicht nur der Fehler irgendeines jungen Sachbearbeiters, der einfach noch nicht wußte, wie das geht. Nicht wußte, daß das Geld den Gläubigern gehört, und sich deshalb an den Sohn gewandt hatte.

Auf einmal hat er es eilig. Wenn das wirklich nur ein Fehler war, dann kann der entdeckt werden. Martin muß vorher in Basel sein.

Seine Augen gewöhnen sich nur langsam an das Dunkel im Café. Er stößt an einen Stuhl und entschuldigt sich ins Leere, denn erst jetzt taucht die Bedienung im Lichtfleck einer Tür auf. Im Raum ist kein einziger Gast.

Ein Landschaftsbild mit Kühen hängt schief und ungeliebt hinterm Tresen an der Wand. Der Rahmen barock und abgestoßen. Das könnte fast ein Fattori sein. Das ist ein Fattori! Gio. Fattori unten rechts, keine Jahreszahl, wie es typisch für die frühen Bilder ist. Der Druck auf Martins Zwerchfell hat sich vervierfacht. Das wissen die nicht, geht ihm durch den Kopf, mach ein Pokergesicht.

»Ist hübsch, das Bild da«, sagt er leichthin. .Ich sammle Kühe. Verkaufen Sie's mir?«

»Das da?« Die Bedienung dreht sich nicht einmal um nach dem Bild. »Das hängt schon immer da.« »Muß ja nicht, ich nehms Ihnen gern ab.«

»Da muß ich den Chef fragen.«

Zum Glück sprechen die Deutsch hier, denkt er, das hätte auf Französisch nie so echt geklungen. Er atmet tief und leise ein und wieder aus. Die Bedienung ist verschwunden. Vier Atemzüge später tritt sie zusammen mit einem drahtigen Mann aus der Küchentür. Der Mann wischt sich die Hände an einer blauen Schürze ab und folgt mit den Augen einem Fingerzeig der Kellnerin, erst auf Martin und dann auf das Bild.

»Das da wollen Sie kaufen?«

»Mhm.«

»Ist es denn was wert?«

»Das weiß ich nicht«, sagt Martin, »aber hübsch ist es wohl. Ich sammle Kühe.«

»Eine echte können Sie auch haben«, sagt der Wirt und lacht. »Was wollen Sie mir denn geben für das Bild?«

Vorsicht, denkt Martin, biete ich zuviel, dann hält er mich für einen Händler. »Dreihundert«, sagt er leichthin.

»Franc?«

»Ja, sicher.«

»Aber hören Sie«, der Wirt scheint Freude an dem Handel zu bekommen, »soviel kostet doch der Rahmen. Sind Sie Antiquitätenhändler?«

»Aber nein. Ich laß den Rahmen da. Mir gehts nur um die Kühe.«

»Ja, den müssen Sie aber schon mitnehmen. Den kann ich nicht mehr brauchen. Da häng ich einen Spiegel auf, einen größeren, sonst muß ich die ganze Wand streichen. Dreihundert Mark. Das kostet schon der Spiegel.«

»Na ja«, sagt Martin und zieht sein Geld heraus. Im Portemonnaie sind zweihundertfünfzig Mark und ein Hundertfrancschein. Das hält er dem Wirt mit fragenden Augen hin.

»Na, meinetwegen«, sagt der und hebt belustigt die Brauen. »Nehmen Sie's mit.«

Martin dreht das Bild in den Händen und zeigt seine Freude. Jetzt ein skeptisches Gesicht zu ziehen, wäre falsch. Er verdankt seinen Erfolg der Maske des verliebten Marginaliensammlers.

Der französische Grenzbeamte winkt ihn durch, und der Schweizer ist nur am Verkauf einer Vignette interessiert. Was sollte ein Deutscher auch in diese Richtung schmuggeln außer Geld?

In Basel nimmt er den erstbesten Parkplatz, direkt hinter dem Schweizer Bahnhof. Gündlingerstraße, ist notiert, denkt er und geht durch die lange Unterführung zum Taxistand. Den Fattori läßt er im Kofferraum liegen.

Ein Herr Meurer eröffnet ihm, die Summe von achtundneunzigtausendsiebenhundertfünfunddreißig Franken und zwölf Rappen solle laut Verfügung seines Vaters nur ihm oder einem blutsverwandten Nachkommen ausgehändigt oder überschrieben werden.

»Ausgehändigt«, sagt Martin.

In einer Plastiktüte, die Herr Meurer im Hause aufgetrieben hat, trägt Martin seinen Reichtum zur übernächsten Bank.

Eine Viertelstunde später besitzt er dort ein Konto und zwanzig Euroschecks dazu. Danke, Papa, denkt er, ich wußte gar nicht, daß du etwas für mich übrig hattest.

Er hat an der Grenze gewechselt und jetzt nur noch Franken in der Tasche. Was nun? Reich sein? Wie geht das? Was tut man mit so viel Geld? Er braucht nichts. Aber wie Sekt zu Silvester gehört Kaufen zum Geld. Er streift unschlüssig um die Auslagen eines Kaufhauses, bis er ein Jackett findet, das ihn angenehm verändert. Verändern ist gut, denkt er beim Bezahlen und schärft seinen Blick für Accessoires.

In einem Coiffeurladen bittet er die junge Frau: »Machen Sie es so, wie Sie mich schön fänden.« Das ist ein kleiner Flirt und macht Spaß.

Jetzt brennt die Lunte. Er sieht weiche, teure Schuhe und kauft sie. Und jetzt? Nein, keine Uhr. Aber ein Hemd und ein hellbrauner Aktenkoffer. Die Verwandlung ist perfekt. Jeder beiläufige Seitenblick in ein Schaufenster zeigt ihm nun einen Fremden, den keiner seiner Freunde wahrnähme. Vor allem Anne nicht.

Auch sein Auftreten hat sich verändert. Als er eine Galerie betritt, um zu fragen, wo man ein Bild schätzen lassen könne, ist sein Ton selbstbewußt und fordernd. Kein Zögern, keine Bitte, kein Lächeln in der Stimme und keins auf dem Gesicht. Und prompt hat der Galerist etwas Serviles im Benehmen, das Martins Lust, sich herrisch zu gebärden, noch verstärkt. Geld, denkt er, ist notiert. Es mindert tatsächlich die Beißhemmung.

Mit nichts weiter als der Adresse eines Versteigerungshauses im Aktenkoffer geht er zurück zum Bahnhof. Unterwegs kauft er ein Buch. Bis er beim Wagen angekommen ist, hat er den Koffer fast gefüllt. Mit einem Kugelschreiber, einem ledernen Notizbuch, einer Stange Zigaretten und einem schlanken silbernen Feuerzeug. Schöne Dinge, denkt er, jetzt bin ich einer, der schöne Dinge hat.

Das Versteigerungshaus ist geschlossen. Martin geht, das Bild unterm Arm, zur Bank zurück. Auf einmal ist ihm unwohl. Ein Original-Fattori, einfach so herumgetragen, muß doch Aufmerksamkeit erregen. Aber niemand, dessen Blick er zu entschlüsseln versucht, wirkt erstaunt. Trotzdem hat er ein Gefühl, als ob das Bild vibriere.

Als es endlich im Schließfach liegt, fühlt er sich wohler. Aber wieder hat er ein Ziel weniger, und wieder steht er unschlüssig auf der Straße. Ich habe Geld, denkt er, ich bin verändert. Aber ein bißchen mehr Selbstsicherheit und teures Zeug, ist das der ganze Unterschied?

Es ist Nachmittag, halb vier, ein sonnig blauer Tag, ringsumher nur hübsche, zufriedene Schweizer, und er steht mittendrin. Daß er jetzt einfach wählen kann, müßte großartig sein, und er nimmt sich vor, diesen Zustand auszukosten. Aber es ist nur eine Entdeckung, eine Information, ihm von irgendwoher zugeflogen, eher ein Gedanke als ein Gefühl. Kein Sensorium in seinem Körper ist dafür geschaffen, ein Wissen wie dieses zum Gefühl zu wandeln. Zu genießen ist da nichts, wenn er nichts tut.

Campari, was denn sonst, geht ihm durch den Kopf, als er sich in ein Straßencafé setzt. Schon glücklich will er sich jetzt nicht mehr nennen. Eher leer. Neutral. Mit ausgestrichener Vorgeschichte. Wie neugeboren. Daß man solche totbenutzten Formeln auch noch selber denkt. Wie neugeboren, so ein Scheiß. Aber was soll ich anfangen? Ich kann wählen, ich steh im Freien, ich habe die Augen geöffnet, und niemand schubst mich, zieht mich oder will etwas von mir. Irgend etwas werde ich tun. Aber was? Der Campari wird vor ihn auf den Tisch gestellt, ein Kassenbon diskret daruntergeschoben.

Die Gegend ansehen, denkt er, das ist schon mal nicht die schlechteste Idee. Mich an den Gedanken gewöhnen, daß meine Vergangenheit vorbei ist, und beschnuppern, was die Gegenwart mir bietet. Und die Kühle des nächsten Hotelbettlakens genießen. Den Fattori verkaufen. Und weitersehen. Zuckt da was? Zuckt da irgendein Gefühl, ein anderes als das Hochgefühl der letzten Tage, über meinen Solarplexus hinweg? Nein. Da zuckt nichts. Als eine Gruppe von Straßenmusikanten sich in der Nähe aufbaut, denkt er, genieß es, du bist frei, aber als sie »The Boxer« anstimmen, bezahlt er und geht.

War der Reiz des Neuen schon verflogen, oder lag es am Hotel, daß die Nacht in Basel ungewöhnlich trist war? Er freute sich weder an der Berührung mit der Bettwäsche noch an der dezenten Zuvorkommenheit des Portiers. Und vor dem Fenster erklang kein Konzert mehr. Es waren nur Geräusche.

Ende der Leseprobe