2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Wir wachen über den Zugang zu Andafell seit fast tausend Jahren. Doch in diese Welt kommen wir erst, wenn wir dem Tod nahe sind. Und wir können in ihr verbleiben, wenn wir das Leben nicht loslassen. Alle Elfen, die Ihr dort trefft, sind tot. Es ist mir ein Rätsel, wie Ihr sie lebend durchschreiten konntet.« Seit Monaten ist der König verschollen, und niemand scheint Nachricht zu haben. Thíriel reist auf die Inseln, um Antworten zu finden, während Támin sich zurückzieht. Auriel führt die Geschicke des Reichs und wappnet sich gegen den Feind: Hrimnir bringt die Fürsten der Nordhlande auf und versammelt die Grauelfen. Neue Bündnisse im Süden schüren Hoffnung: Ein Volk aus den Bergen scheint eine Verbindung zu Lúthien zu haben … Doch Auriel bleibt wenig Zeit – am Horizont dämmert der Krieg! »Lúthiens Geheimnis« ist Band 8 der Eiselfen-Saga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Josefine Gottwald

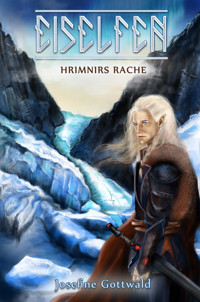

EISELFEN

LÚTHIENS GEHEIMNIS | Band 8

IMPRESSUM

ISBN-13: 9783757923266

Deutsche Erstausgabe Dezember 2022

Copyright © 2023 Josefine Gottwald

Schlachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna

Umschlaggestaltung: Vivian Tan Ai Hua

Innenillustrationen: Martin Mächler

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Titel

Prolog

Das Zeitalter der Königin

Die Halle des Bergkönigs

Lúthiens Geheimnis

Die Autorin

Prolog

Im Traum war Lúthien ein Kind. Auf seinem Steckenpferd galoppierte er durch die Glashalle und um die eisernen Leuchter herum. Immer wieder blickte er zu der Eichentür; es war, als ob sie ihn hielt – als ob dort jemand flüsterte. Er übersprang eine schwarze Marmorplatte, sein Pferd war gehorsam und verweigerte nicht. Schon seit dem Ruf der Lerche spielte Lúthien ohne Thíriel; sie musste früh in den Tempel gegangen sein, wo sie lernte, die Magie zu beherrschen. Vielleicht auch Alpträume, dachte er.

Vorsichtig drehte er den Kopf, niemand war da. Die Kammerfrau machte die Wäsche, und die Tür wurde nicht bewacht. Er wusste, dass sie verschlossen war. Leise schlich er heran.

Er beugte sich an das Schlüsselloch, doch etwas versperrte die Sicht. Einen Moment war es still, ihm war, als spürte er ihren Blick durch das Eichenholz hindurch.

Er legte ein Ohr an das Türblatt. Das Murmeln klang fern, vom anderen Ende des Raumes. Die Stimme des Mannes kam Lúthien nicht bekannt vor; sie war rau, wie von Tränen erstickt. Dieses Flüstern hatte etwas Heimliches, das ihn glauben ließ, der Unbekannte gehörte nicht zu den Rittern seines Vaters. Er musste ein Fremder sein.

»Nimm das nicht ab!«, bat die Stimme.

Die Frau sagte: »Ich gebe es dir. Trag es an deiner Brust und führe sie in die Schlacht! Sie werden dir folgen, wenn du Fjalars Wappen trägst.«

Eine Pause. Sie bewegte sich, Lúthien hörte ein Klirren – vielleicht von Schmuck, den sie trug.

Aber der Mann klang so elend, als stünde ihm sein Ende bevor. »Es ist, als ob du damit deinen Lebenswillen ablegst …«

Die Stimme der Frau war sanft, zärtlich trotz ihrer Traurigkeit. Wenn sie sprach, fühlte Lúthien Wärme und Trost; er wünschte sich, ihr noch näher zu sein. Er wollte ihr gütiges Lächeln sehen. Und er wollte dasselbe für sie sein; der Schmerz ihrer Worte schien in ihm wider zu klingen.

Er presste die Lippen aufeinander und spürte seltsamen Zorn – dann erkannte er, dass es Neid auf den Fremden war, Furcht, er könnte sie ihm nehmen. Dabei gab es doch keine Macht, die sie aus diesem Turm holen konnte!

»Solange ich von dir träumen kann, habe ich Grund zu leben!«, sagte die warme Stimme. Lúthien presste sich eng an die Tür; fast hoffte er, dass sie von ihm sprach.

Der Fremde schien nicht getröstet dadurch. »Dieses unglückselige Schiff! Es ist, als ob dieses Segel unser Schicksal prophezeit …« Er unterbrach sich selbst. Lúthien hörte, wie er das Schmuckstück griff. »Nein«, sagte er entschlossener. »Du hast recht. Es ist nun an mir zu kämpfen!«

Lúthien war unruhig, etwas geschah. Er hörte ihre Bewegungen.

»Ich werde auf dich warten!«, erklärte sie. »Auch diese Fesseln können meinen Willen nicht brechen.«

Wieder schaute Lúthien durchs Schlüsselloch, nun erkannte er, weshalb er nichts sah: Sie hatte ein Gewand davorgehängt. Er steckte einen Finger hindurch und konnte den Stoff berühren.

»Thírion lässt ein Gesetz ausrufen, das den Grauelfen die Magie verbietet!« Der Fremde klang plötzlich gefährlich, seine Verzweiflung wurde zu Zorn. Lúthien sah das nicht zum ersten Mal: Mordlust, die aus Wut entsprang.

»Dann musst du schneller sein!« Die schöne Frau bestürmte ihn; Lúthien stellte sich vor, wie sie sein Hemd berührte.

Die Stimme drang gepresst hervor: »Er nennt sie Reifriesen. Er erklärt, sie seien anderen Völkern unterlegen, sie könnten sich in ihrem Machtstreben nicht kontrollieren …« Die Fassungslosigkeit erstickte ihn. Lúthien glaubte, sein Beben zu spüren. Er fürchtete seinen Ausbruch. Er verstand nicht, wie die Frau, sanft und stark, wie sie war, einen Unterschied zwischen dem Fremden und dem grausamen König machte. Dann hörte er es – nein, er ahnte es in dem Flüstern, das leiser und drängender wurde und irgendwann nur noch aus Küssen bestand.

Das Gewand glitt zu Boden, Lúthien erstarrte. Die Frau drehte den Kopf und sah ihn an. Dann sagte sie: »Ich glaube an deine Kraft!«

Der düstere Ritter entgegnete: »Ich weiß nicht, ob ich das kann …«

Lúthien konnte ihn nicht erkennen, er musste draußen vorm Fenster sein. Doch er sah, wie sie die Hände ausstreckte, sie schien sein Gesicht zu berühren. Dann verschwand er und ließ sie allein.

Lúthien sank an der Tür herab, auch sein Mut schien gegangen. Durch das Kristalldach ahnte er den Morgen. Er dachte an die Pflichten des Tages und sehnte sich nach dem Wald. Sein Vater würde von ihm Ertüchtigung mit dem Schwert verlangen, ihn vielleicht mit in die Verliese nehmen … Lieber hätte er sich im Reiten geübt. Doch er glaubte auch, die Frau in der Kammer nicht alleinlassen zu dürfen – selbst wenn sie eine Zauberin war, wie die Amme sagte.

»Soll ich dir etwas singen?«, fragte die Stimme freundlich. Sie war nun näher, direkt an der Tür.

Lúthien hob den Kopf und nickte, dann ging ihm auf, dass sie ihn nicht sah. »Bitte«, sagte er deutlicher. Doch er fürchtete sich, entdeckt zu werden. Er stand auf und sprach durch das Schlüsselloch. »Ja bitte, singe etwas! Aber leise …«

Das Zeitalter der Königin

Das Land war vom Sturm zerzaust. Salziger Wind strich durch schief gewachsene Sträucher auf abgebrochenen Klippen. Thíriel blickte über die See zur grünen Küste; die Wellen schienen an den Inseln zu reißen, aber die Landmassen trotzten den Mächten wie seit Jahrtausenden. Und auch seine Bewohner bewahrten sich ihren Eigensinn: Alle umliegenden Völker hatten sich dem Pakt gegen die Nordhlande angeschlossen, einzig Krystan und sein Bruder wehrten sich, gegen Lúthien Partei zu ergreifen. Thíriel konnte nur schwer verstehen, woher diese Loyalität rührte, doch die Dankbarkeit für dieses Schicksal nährte ihre Hoffnungen.

Ein Horn verkündete ihre Ankunft, als sie in den Hafen einlief. Nur Augenblicke später sprengte ein grüner Reiter heran. Die Flanken des Pferdes leuchteten rot auf dem satten Gras, sein Schweif wehte blauschwarz wie das Haar seines Herrn.

Thíriel richtete ihre Robe und winkte dem Burschen am Ruder, er sollte anlegen. Kaum hatte sie die Planke gequert, kam das Ross zum Stehen.

Als sie dem König gegenübertrat, war sein Gesicht unbewegt. Doch aus der Suche seiner Pupillen las sie: Er hatte ihren Bruder erwartet. Aber es war dumm; Lúthien war lang schon verschollen.

Schließlich wich der König ihr aus, wahrscheinlich erinnerte er sich auf den zweiten Blick an die letzte Begegnung mit ihr. Damals hatte Thíriel sich über sein Lager gebeugt, und Krystan hatte in seinen Tränen gelegen. Er glaubte, kläglich gescheitert zu sein, aber Thíriel war nicht sicher: Musste man es als Scheitern bezeichnen, wenn ein Freund den Freitod vereitelte?

Etwas zu schnell verbeugte er sich. »Hoheit …«

Sie sah ihm die Peinlichkeit an. Er breitete die Arme aus, wie zur Entschuldigung, aber sie entließ ihn daraus: Respektvoll neigte sie den Kopf. »Ihr konntet nicht mit mir rechnen.«

»Ich hätte Euch gern einen würdigen Empfang bereitet – es wäre mir eine Freude gewesen!«

Sie schob seine Dienstbeflissenheit der Dankbarkeit für ihren Bruder zu. Hinter seiner Stirn sah sie die Frage, warum sie sich nicht angekündigt hatte. »Ich habe keine hohen Ansprüche, Majestät. Wo können wir ungestört sprechen?«

»Natürlich … Eure Zeit ist kostbar!« Er schien überrascht. In Ermangelung eines Wagens bot er Thíriel sein Pferd.

Sie stieg in den Sattel und breitete das Gewand über die Kruppe. Als er sie führen wollte, griff sie die Zügel. »Das ist sehr freundlich!«

Er suchte Abstand, ein Lächeln flog über seine Lippen. Thíriel erinnerte sich, dass nicht in allen Ländern die Frauen das Reiten lernten.

Sie erklärte: »Ich bin erfahren damit.«

Aufrecht schritt er neben ihr her. »Ich weiß. In vielen Dingen. Ich bewundere all Eure Künste!«

Sie richtete ihren Blick geradeaus, dieses Temperament war ihr fremd. Als sie nicht antwortete, räusperte er sich und suchte unverfängliches Gebiet: »Mein Bruder ist auf Walfang gefahren.«

Thíriel beugte sich im Sattel vor und schickte den Wallach die Anhöhe hinauf. Wind verwirbelte ihr Haar; sie wandte ihm das Gesicht entgegen. »Meine Fragen richten sich nur an Euch, Majestät. Ich glaube beinahe nicht, dass Ihr ihn involvieren wollt …«

»Darf ich erfahren, weshalb man Euch schickt?« Scheinbar dachte er, dass sie eine Botin war.

»Warum glaubt Ihr, dass ich nicht selbst kam?« Ihr Ton war zu scharf, misstrauisch wie ihr Blick. Sie bemerkte es zu spät.

Seine Stimme schien weicher zu werden, auch wenn sein Schritt nicht nachließ. Er erklärte: »Ich dachte nicht … dass Ihr freiwillig hierher kommt.«

Sie hielt den Braunen zurück. Das Pferd stand gehorsam, hob nur ungeduldig den Huf. Thíriel blickte über das Land, unter ihr lag der Hafen. Die Wiesen hatten die Farbe des gewebten Umhangs, der im Wind wehte; er verlieh dem König etwas seltsam Standhaftes. Sie hatte geglaubt, einem gebrochenen Mann zu begegnen, aber er machte keinen Hehl daraus, dass er die Narben seines Fehlschlags trug. Der Neigung seines Kopfes sah sie tiefes Bedauern an, doch es war nicht seinetwegen, er trauerte mit ihr um Lúthien.

Thíriel wandte sich ab. »Ihr habt recht, Majestät«, gestand sie ein. »Ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht Eure Hilfe bräuchte.«

Vor ihnen, noch ein Stück hinauf, lag die Burg zwischen Hügel gebettet. Thíriel betrachtete die runden Fenster und die grasbewachsenen Dächer; sie spürte eine tiefe Sehnsucht nach etwas, das ihr verlorengegangen war. Als sie erkannte, was es war, erschrak sie beinahe. Hastig ritt sie voran.

* * *

Sie folgte dem König der Inseln in eine Halle, die halb im Boden lag. Durch gläserne Deckenfenster fiel ein mystischer Schein. Krystan ging voraus und verschwand immer wieder in den Schatten. Entschuldigend sagte er: »Vindheim hat finstere Ecken.«

Um die Mauern heulte der Sturm. Notdürftig richtete Thíriel ihr Haar, als sie sah, dass der König eine Kerze brachte. Das Lichtspiel nahm ihren Blick gefangen; die Samtvorhänge an den Wänden schluckten den Schein, doch wo er die Oberflächen streifte, funkelte der Stoff wie feuchtes Moos.

»Ich bin schon in unterschiedlichen Residenzen empfangen worden«, erklärte sie. »Euer Prunk braucht sich nicht zu entschuldigen.«

Krystan neigte den Kopf. »Ihr seid großzügig. Ich lasse den Kamin entzünden – doch sicher möchtet Ihr zuerst ausruhen?«

Er stand halb im Schatten, als er sich ihr zuwandte, und das Licht floss über die verletzte Hälfte seines Gesichts. Thíriel wollte ihm widersprechen, aber dann sah sie, wie das Narbengewebe seine Wange überwuchs – die Handschrift des Feuers, das er selbst gelegt hatte. Sie hatte geglaubt, vorbereitet zu sein, doch nun erkannte sie, dass sie am Ende ihrer Kräfte war. Sie sagte: »Ich würde gern ein frisches Gewand anlegen …«

Er nickte. »Für Besuch von den Fjorden halte ich immer eine Kammer bereit.«

Vor Überraschung vergaß sie den Dank. Er führte sie einen Flur entlang, nur begleitet vom Rascheln ihrer Kleider. Sie begegnete so wenigen Dienern, als wäre sie mitten in der Nacht angelangt.

Im Gehen wandte Krystan sich um. »Ich werde Euch frische Blumen bringen lassen.« Fragend sah er sie an. »Habt Ihr einen Wunsch?«

Thíriel hatte nicht viel übrig für Dekoration. »Bringt mir besser Wintergrün. Und Wacholder – wenn Ihr habt …« Sie war unsicher, was sie verlangen konnte.

»Eine ungewöhnliche Wahl.« Das Lachen in seinen Augen schien ihr zu persönlich. »Kann ich darüber hinaus etwas tun?«

»Bitte lasst mir mein Gepäck holen! Die Männer müssen es schon abgeladen haben, es ist nicht viel …«

Er öffnete eine Tür aus beinahe schwarzem Holz. »Ich bin sicher, das ist schon geschehen.«

Thíriel sah einen Raum, dessen Decken und Wände aus Bohlen bestanden; wie im Bauch eines Schiffs stützten niedrige Balken einen Himmel, den man mit Samt verhängt hatte. Durchs Fenster fiel Licht auf das Bett.

Krystan stellte die Kerze ab und wandte sich um. Bevor er sie verließ, sagte er: »Ich bin froh, dass Ihr hier seid.« Thíriel fiel keine Antwort ein, doch er hatte die Tür schon geschlossen.

Sie sank auf das Lager mit vornehmer Stickdecke; die Kissen trugen das grüne Wappen in Damast. Am liebsten hätte sie sich sofort schlafen gelegt.

Ein Dornbusch schlug gegen das Fenster und kratzte am Bleiglas. Als die Tür sich wieder öffnete, trat eine junge Frau herein – eine Dienerin mit blauschwarzem Haar und jadefarbenen Augen. Alle hier sehen so fremd aus, dachte Thíriel. Sie verstand, dass Auriel ihr in diplomatischer Sicht etwas voraushatte: Seit sie Königin wurde, war sie gewohnt, mit anderen Kulturen umzugehen. Doch dies war Thíriels Mission.

Das Mädchen stellte eine Waschschale aus feiner Keramik auf den Tisch. Thíriel beugte sich über das Wasser beugte, weiße Blüten umschwammen ihr Spiegelbild.

Die Dienerin arrangierte ein Gesteck aus den Kräutern, die Thíriel verlangt hatte. Lächelnd erklärte sie: »Der Wacholder war eine gute Wahl! Wir reinigen unsere Zimmer für Gäste noch mit den alten Zaubern.«

Der Duft erinnerte Thíriel an die Trauer, die sie ihrem Bruder entgegenbrachte. Leise nickte sie. »Auch in meinen Breiten schneidet man Wintergrün von den Bäumen, um Geister zu vertreiben.« Sie betrachtete die Nadelzweige; im dritten Jahr ihres Wachstums trugen die weiblichen Pflanzen blauschwarze Beeren … Unnützes Wissen, dachte sie; es konnte doch das Schicksal nicht abwenden.

Das Mädchen brachte ein Gewand und breitete es über das Bett. Thíriel bedankte sich, aber sie rührte es nicht an. »Ich konsultiere besser meine Reisetruhe, ich bevorzuge meine eigene Garderobe.« Als sie das Kleid musterte, wurden ihr die Unterschiede ihrer beiden Völker bewusst: Sie schätzte die grünen Gewänder mit ihren verborgenen Taschen, aber sie bezweifelte, dass man in ihnen ein Pferd besteigen konnte. Auch erinnerte sie sich nicht, auf den Inseln Priesterinnen gesehen zu haben – mit Ausnahme Lyrelles.

Wieder dankte sie für die Aufmerksamkeit. Thíriel war selten allein gereist, und niemals außer Landes. Die Umstände, die man ihretwegen betrieb, kamen ihr befremdlich vor. Sie hatte Krystan kein Geschenk gebracht, sich nicht einmal angekündigt, aber er nahm keinen Anstoß daran. Eher schien er ihre Anwesenheit als Gelegenheit zur Buße zu begrüßen; und er mühte sich ungleich mehr, sie zu hofieren, als er erkannte, dass ihm mit ihrem Kommen ein Zeichen ihrer Gunst zuteilwurde. Ein Zeichen ihres Verzeihens womöglich. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte.

In eine frische weiße Robe gehüllt, schritt sie aufrecht durch die dunklen Gänge und versuchte, die Halle wiederzufinden. Sie schien mit ihren Schritten allein. Als sie den jungen König erblickte, stand er am Fenster und sah hinaus. Immer sieht er in die Ferne, dachte Thíriel. Als ob er gar nicht hier wäre … Er wandte sich zu ihr um, und sie bemerkte, wie er sie musterte.

»Ich sehe, Ihr tragt Euer Priestergewand. Es war anmaßend, Euch etwas anderes anzubieten, verzeiht!«

Sie spürte, wie die Höflichkeiten sie anstrengten. »Macht Euch keine Vorwürfe«, wollte sie sagen, doch sie wusste nicht, ob sie ihm damit zu nahe trat.

Er schien ihre Unsicherheit zu bemerken. Galant wechselte er das Thema: »Bitte, verratet Ihr mir, wie ich Euch helfen kann?«

Sie griff an ihren Gürtel und löste das Tagebuch ihres Vaters vom Lederriemen. Die losen Seiten, die Lyrelle gestohlen hatte, waren an die Stellen sortiert, wo Thíriel sie vermutete.

Krystan schien das Paket zu erkennen; er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und versteifte sich. Thíriel ließ ihre Stimme sanft klingen, als sie erklärte: »In der Hoffnung, mehr über die Vergangenheit zu erfahren, die uns nun grausam einholt … versuchte ich, diese Aufzeichnungen zu deuten, die der alte König machte.« Mein Vater, dachte sie, und ihr war, als ob sie sich damit anklagte.

Krystan nickte verständnisvoll, doch er schien nicht zu begreifen. »Jede Sprache sagt nur dem etwas, der sie spricht, nicht wahr?« Sein Lächeln sollte vielleicht geheimnisvoll wirken. Thíriel runzelte die Stirn, und er korrigierte sich: »Verzeiht, ich wollte nicht altklug sein!«

Dann seid es nicht!, dachte sie ungeduldig; sie hatte den Faden verloren und holte noch einmal aus: »Als Ihr uns diese Seiten gabt, hattet Ihr sie von –«

Er wandte sich ab und schritt durch die Halle. Sie hörte seine Stiefel knarren und den Stoff seines Umhangs rauschen. Wie leise seine Absätze sind!

Die Wände warfen ihre Stimme zurück, als sie aussprach: »Ihr wisst es: Von Eurer Geliebten.«

Etwas zu plötzlich fuhr er herum. »Sagt es nur: Sie war eine Hexe! Mir wird ewig anhaften, dass ich ihr mein Vertrauen schenkte …« Eine Hand lag auf seinem Herzen. Thíriel betrachtete die Finger; seine Härte verschlug ihr den Atem. Dann begriff sie, dass er sich selbst strafte.

Sie suchte nach dem richtigen Ton. »Majestät«, begann sie ruhig. »Ihr standet ihr näher als sonst jemand. Vielleicht versteht Ihr die Zeichen, die sie auf den Seiten notierte. Sie könnten in dieser Stunde helfen – um nichts weiter bitte ich Euch. Werft Ihr einen Blick darauf?«

Krystan legte die Stirn in Falten. Er zögerte und rang mit sich selbst. Thíriel wartete. Schließlich streckte er die Hand nach dem Buch aus. Sie trat auf ihn zu und war dankbar für seine Beherrschung; sie würde vieles erleichtern.

Während sie neben ihm stand, blätterte er ratlos durch das Papier; immer wieder sah er auf. »Mich ehrt Euer Ersuchen, Hoheit. Aber ich fürchte, Ihr überschätzt mich in diesem Punkt. Ihre Magie blieb mir stets ein Rätsel …« Sie sah, wie flüchtig er auf die Zeichen blickte, als könnte die alte Zeit wieder von ihm Besitz ergreifen. Doch sein Lächeln hatte etwas Gewinnendes, er konnte es nicht ohne Wärme tun. Er sagte: »Wie vielleicht alle Frauen den Männern in einigen Dingen Rätsel bleiben …«

Thíriel stieg Röte in die Wangen. Sie erinnerte sich nicht, wann ihr das zum letzten Mal geschehen war, und ärgerte sich darüber. Doch sie war nicht bereit, sich durch Albernheiten abbringen zu lassen. »Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen.«

Er hatte sich ihr nun ganz zugewandt, ernst stand er ihr gegenüber. »Ich will es gern versuchen.« Nach einer Pause erklärte er: »Der Wunsch Eures Bruders bedeutet mir alles; ich verdanke mein Leben seiner Gnade und meine Läuterung seiner Weisheit.«

Thíriel lächelte höflich, sie spürte ein Wanken in sich. Bitte erinnert mich nicht daran …

Dann hörte sie ihn sagen: »Und ich bin dankbar, dass Ihr mich in Eurer Nähe duldet.«

Sie wusste nicht, ob sie mit ihm leiden oder angesichts seiner fehlenden Selbstachtung ärgerlich werden sollte. Mit einer ausholenden Bewegung wandte sie sich um und schritt an den Wandteppichen entlang. Sie zeigten Bilder von Hornwalen und aufgewühlter See; Thíriel hatte vorgehabt, sich zurückzuziehen, doch etwas schien sie festzuhalten. Sie blickte auf die geknüpften Wellen … Die Vorstellung, allein in der Kammer zu sitzen, schreckte sie plötzlich. In diesem Saal war sie mutiger.

»Wenn ich nur wüsste, was damals geschah … Es scheint unmöglich, jemanden zu finden, er diese Zeiten erlebt hat …«

Das Gesicht des Königs hellte sich auf. Thíriel sah ihn fragend an, aber er schien den Moment zu genießen. »Manchmal sind die Wege kurz, wenn man sie nur sehen kann. Tatsächlich ist für mich gar nicht schwer, was Euch nahe der Verzweiflung bringt.«

Sie lächelte hilflos. »Wie schön …« Sie verstand nicht, was er sagen wollte.

Krystan rührte sich nicht von der Stelle. »Wollt Ihr nicht erst etwas zu Euch nehmen, Ihr seid lange auf See gewesen! Ich kann Gewürzbrot und Punsch bringen lassen – ich bin gar nicht sicher, ob man ihn auch an den Fjorden trinkt?«

Ihr Körper war steif; sie begriff sein Freundschaftsangebot – diese prekären Dinge verlangten schließlich Vertrauen … Doch in ihr regte sich Widerwille. »Ich würde gern mit der Arbeit fortfahren, wenn Ihr erlaubt.«

Er blickte aus dem Fenster die Hügel hinauf. Einen Moment dachte sie, dass ihre Abweisung ihn getroffen hatte. Aber wer konnte die Härte zu sich selbst besser verstehen?

Als er sie wieder ansah, hatte er sein Lächeln wieder gefunden. »Darf ich Euch in die Bibliothek geleiten?«

* * *

Leuchter aus Bienenwachs tauchten die Bibliothek in warmes Licht und in süßen Duft. Die ruhenden Schriftstücke zwischen den alten Möbeln berührten etwas in Thíriel und machten ihr deutlich, wie aufgelöst sie war. Zu lange schon lebte sie in Ungewissheit und Bedrohung, doch hier gab es Frieden.

Sie betrachtete die Schluchten der Regale nicht ohne Verwunderung, hatte sie doch angenommen, dass dieses Volk kaum ein Wort schrieb. Sie kam nicht umhin, Krystan Bildung und Klugheit zuzusprechen – es war die Schule, die Prinzen durchliefen, wenn sie zu Königen wurden.

Er ließ ihr den Vortritt und folgte lautlos; sie überkam der Gedanke, dass er zu Lúthiens Schatten geworden war.

»Vater!«, sagte er deutlich. In einem Lehnstuhl saß der alte König und rauchte eine Pfeife. Thíriel bemerkte den blauen Dunst, der ihn einhüllte; der Nebel tanzte im Lichtschein und erinnerte sie an die Räucherschalen, die sie für Rituale nutzte.

Sie sah, dass Krymhardh sie begrüßen wollte, doch es drang nur ein Husten aus ihm. Krystan umfasste seine Hände mitsamt der Unterarme durch das dünne Hemd, und Thíriel erkannte, dass er den Puls fühlte.

»Du bist kalt«, flüsterte der König und zog einen gewebten Umhang um die Schultern des alten Mannes – nein, nur eine Decke, korrigierte sie sich. Krymhardh hatte abgedankt und seinen Söhnen das Zepter überlassen.

»Ich hörte, dass uns ein Gast beehrt!« Rau rieben die Stimmbänder aufeinander, das Grün seiner Augen war verwaschen wie Strandglas.

Krystan stellte sich an seine Seite und erklärte: »Vater, ich möchte dir die Schwester Grám Lúthiens vorstellen. Sie ist die höchste Priesterin seines Landes: Thíriel von den Nordhlanden. Eine Meisterin Ihres Fachs.« Thíriel sah ihn unbestimmt an. Er war gut informiert.

Der Alte hob die Lider mitsamt den Brauen und betrachtete sie durch den Rauch. Als er nickte, schaukelte sein ganzer Körper. »Wie geht es dem Land der Schneeberge?«

Thíriel blickte in den Kamin, selbst durch das Gewand spürte sie die Wärme auf ihrer Haut. Sie roch den Duft von Zedern und das würzige Pfeifenkraut. Hier schien der Krieg weit fort.

»In unserem Land gibt es Unruhen …«

Krymhardh nickte und hustete. Dann sagte er: »Wie schön, dass ihr euch wieder vertragt.«

Sie war unsicher, wie es gemeint war, aber Krystan strahlte beinahe. Sie begann zu fühlen, dass auch das Leben hier von harten Schlägen geprüft war. Zaghaft lächelte sie mit ihm.

»Wir haben eine wichtige Frage, Vater!«

Der König zog einen Lehnstuhl heran und bot Thíriel einen Platz. Sie bedankte sich, doch sie starrte ihn dabei an, weil ihr auffiel, wie er das Wort wir sagte.

»Bitte, erzähl uns doch von den alten Begebenheiten – damals, als Laerkis zu uns kam. Was berichtete sie vom Hof der Eiselfen? Erinnerst du dich an Worte über die Frau, die ihr half? Oder was mit den Grauelfen geschah?«

Der alte Mann hustete wieder; Thíriel sah, dass sein Sohn ihn aufgeregt hatte.