2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

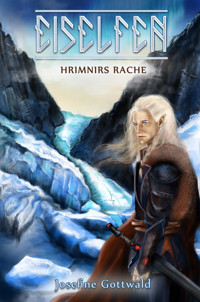

Das langersehnte Finale der Saga! Lúthien sieht sich mit einem Krieg konfrontiert, der sein Land und das Bündnis der Völker zerreißt. Ein zwielichtiger König bittet ihn in sein Reich, doch Támin wittert Intrige … Thíriels Herz ist in Unruhe. Hrimnir bedrängt die Nordhlande mit einer Armee, die mehr und mehr Opfer kostet. Thíriel begreift, dass sie handeln muss; doch sie zögert, ihre Verbindungen auszunutzen – zu viel Hoffnung mag es schüren, die sie vielleicht nicht erfüllen kann. Auriel glaubt ihre Tochter in Sicherheit und begleitet Lúthien auf sein Schiff – zu spät erkennt sie ihren Fehler! »Hrimnir hatte sein Reich gut befestigt: Er hatte Türme und Mauern hochgezogen, Speerwälle, Gräben und Fallen errichtet – um seine Burg und sein Herz. Einmal in seinem Leben hatte er gezögert, und es hatte ihn alles gekostet.« »Hrimnirs Rache« ist der neunte und letzte Band der Eiselfen-Saga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Josefine Gottwald

EISELFEN

HRIMNIRS RACHE | Band 9

IMPRESSUM

Deutsche Erstausgabe Mai 2024

Copyright © 2024 Josefine Gottwald

Schlachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna

Umschlaggestaltung: Vivian Tan Ai Hua

Innenillustrationen: Martin Mächler

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Titel

Prolog

Kriegsschatten

Hrimnirs Rache

Die dunkelste Stunde

Sonnenwende

Die Autorin

Prolog

Die Schlaflosigkeit hatte Hrimnir aus seiner Burg getrieben. Brennende Lider und ein hohl schlagendes Herz – er wusste nicht, wann er zum letzten Mal etwas gegessen hatte. Den ganzen Winter schien er nun wach zu sein; fast glaubte er, bei tiefem Sonnenstand gar nicht mehr schlafen zu können; zu sehr erinnerte die matte Scheibe an das Licht der Tage, in denen ihn die Liebe verlassen hatte.

Krachend hieb er das Beil in das Eis und stieg höher. Zum tausendsten Mal durchwanderte er seine Einsamkeit, nur begleitet vom blauen Gletscher. Leicht ließ sich glauben, dass steile Gneiswände den gefrorenen Fluss geformt hatten, dem er folgte – in Wahrheit war es andersherum: Ewigkeit und immerwährendes Beharren hatten das Eis in den Fels gegraben und den Triumph vollbracht, der nun ihm selbst bevorstand.

Ein Eishauch blies ihm Flocken ins Gesicht, den Atem des Jenseits. Im Luchsfell auf seinen Schultern hafteten die Kristalle, Reif hatte sich in sein Haar gesetzt. Vorgebeugt stemmte er sich in den Wind, hohl heulte es durch die Schlucht. Er atmete keuchend und spürte die Hitze unter der Haut. Er fasste die Axt fester; augenblicklich erfüllte ihn Ruhe. Den letzten Schritt auf den Pass tat er langsam; neben den Stiefeln fiel der Fels steil ab. Er sah in die Schwärze wie in einen Spiegel, der ihm die Vergangenheit zeigte.

Er wandte sich von der Tiefe ab, stützte sich an der weißen Wand – ihm war, als ob er sie sehen konnte: Wie ein Schemen im Eis schwebte etwas vor seinem Auge, vielleicht hatte es ihn in den Jahren verrückt werden lassen … Er starrte in die blinde Ewigkeit, seine Schläfe berührte die Kälte, wie ein Dolch stach sie hinter die Stirn. Er flüsterte wie so oft zu ihrer Erscheinung, doch niemand antwortete.

Mit der Kraft der Verzweiflung war er ihren Turm hinaufgestiegen. Er hatte die Knochen ihrer Finger gefühlt, als sie die Hand durch das Gitter schob. Mit einem Brennen, das ihn zerriss, sah er das Wachsen ihres Leibesumfangs. Sie betete seinen Namen; ihre Hände hielten das schwarze Amulett, sie hatte es von ihrer Brust genommen.

»Trage es als mein Zeichen!«, verlangte sie. »Führe mein Volk in die Schlacht und räche meinen Tod, Geliebter!«

»Fjalladis …« Seine Stimme versagte. »Gib mir nicht das Amulett, es verbindet dich mit deinen Ahnen!«

Schließlich nahm er es doch – als sie, wie sie sagte, spüren konnte, dass ihre Zeit gekommenwar. Da waren die Kinder schon auf der Welt. Sie gebar ihre Tochter in Ketten, und danach Thírions Sohn: Die Hoffnung seines Reichs und seine Bestätigung als König. Es verfolgte Hrimnir in seinen Träumen. Fünf Jahre blieb sie noch in dem Turm. Thírion hatte den Jungen als seinen Erben eingesetzt, ohne seine Mutter als Königin anzuerkennen. Noch jetzt schmeckte Hrimnir bei dem Gedanken bitteren Hohn, den Geschmack seines Schicksals.

Schwankend hatte er auf der Leiter gestanden. Fjalladis hatte ihm gesagt, dass der Junge an der Tür lauschte – draußen, auf der sicheren Seite. Und Hrimnir hatte ihn gehasst.

Er blickte in das blaue Eis und presste die Lippen zusammen. Er schlug das Beil in die Wand und zog sich weiter, der Wind drückte ihn zu Boden. Damals hatte er die Hände durchs Gitter gesteckt, um ihr Gesicht zu umfassen. Ihre Tränen flossen still, sie hatte immer voll Stärke geweint. Mit feuchten Wangen erklärte sie: »Thírion braucht mich nun nicht mehr. Mein Leben ist die Kette, die ihn an seinen Feind bindet. Er tut gut daran, sie zu durchschlagen. Dann herrscht er unbegrenzt.«

Auch Hrimnir hatte Tränen gespürt. Er hatte es auf den Wind geschoben, so wie jetzt, als die Nässe heiß über trockene Haut rann und salzige Krusten zurückließ. Es war der Sturm, der ihn zwang zu weinen. Er hatte all das nie gewollt.

Nächte, Jahre hatte er getobt und gefleht. Fjalladis stellte sich ihren Worten mit ruhiger Endlichkeit. Seine Hände zitterten vor Zorn, schwindelnd verlor er die Sprosse. »Ich werde ihn töten!«, schwor er ihr. »Ihn und alle, die nach ihm folgen, für das, was sie dir angetan haben!«

Er klammerte sich an die Möglichkeit wie an das Seil der Strickleiter – niemand hatte ihm geglaubt, dass man einen Pfeil durch das Fenster des Turms schießen konnte. Dass man ein Seil und daran eine Leiter zu ihr hinaufbringen konnte. Diese Leiter war die letzte Verbindung mit seinem Leben gewesen.

Als der Wind ihm den Weg versperrte, ihm Schnee und Hohn ins Gesicht warf, steckte Hrimnir die Axt in den Gürtel und zog seinen Dolch. Wie einen Dorn trieb er ihn in das Eis, und mit ihm all seinen Hass. Er war der Stachel im Fleisch, jetzt endlich kam seine Zeit. Er zog sich auf den Kamm, saß auf Knien und blinzelte in den Sturm. Um ihn erhoben sich die Felsen wie steinerne Riesen. Er spürte ein tiefes Grollen im Leib und entließ einen Schrei, der die Welt zum Beben brachte.

Als er von der Geburt der Kinder hörte, hatte er in der Halle der Burg gestanden, die Thírion ihm nicht nehmen konnte – seit Generationen ließ sie sich zu gut verteidigen. Er hielt das Pergament in der Hand und las es still unter Zeugen. Seine Finger zitterten, als er sich vorstellte, was geschehen war.

Dabei hatte er selbst all das angestoßen. Thírion, die junge Hoffnung des Reichs, war in Frieden zu ihm gekommen. »Wir sollten den Norden und den Süden verbinden, glaubst du nicht, es wäre das Beste?« Er nannte ihn seinen Freund. Und Hrimnir zeigte ihm seine Schwester, die Lerche, ein sanftes Wesen von blass schimmerndem Liebreiz. Sie hätte sich ihrem Gemahl nicht widersetzt. Sie hätte die Königin repräsentiert, ohne Forderungen zu stellen. Das war es, was Thírion wollte. Hrimnir hatte ihn durch die Minen geführt und erklärt: »Hier unten liegen die Adern, die uns der Magie nahebringen.«

Doch der Tyrann hatte nicht Energie, sondern nur Macht verstanden. »Der Einfluss der Priesterinnen ist zu groß. Wir können der Magie selbst nahe sein – wie die Reifriesen in ihrem seltsamen Temperament … Aber du wirst sie befrieden, Hrimnir; ich bin mir sicher: Durch dich werden sie nie mehr aufbegehren!« Es hatte sich grausam bewahrheitet.

Thírion bot ihm die Schürfrechte in einem Pakt: Das ganze Gebiet um die Berge, in denen die Trolle lebten. Später war er mit Streitkräften gekommen und hatte den Vertrag für nichtig erklärt. Doch Hrimnir hatte sein Reich gut befestigt: Er hatte Türme und Mauern hochgezogen, Speerwälle, Gräben und Fallen errichtet – um seine Burg und sein Herz. Einmal in seinem Leben hatte er gezögert, und es hatte ihn alles gekostet.

Thírion hatte Laerkis lang angesehen, dann hatte er sie mit sich genommen. Als sie zurückkehrte, trug sie ein Kind unterm Herzen; Hrimnir hätte sie fast geschlagen. »Deine Torheit!«, wetterte er. »Deine unbedachte Sehnsucht ist es, die mich nun zum Feind Thírions macht!«

Ihre Antwort war zitternd, er sah in ihren ringenden Händen: Sie hatte sich Beistand erhofft. »Wenn er das zulässt, dann war er bereits dein Feind. Nicht ich habe Sehnsucht nach ihm verspürt, du wolltest mich ihm geben. Er hätte mich nie sehen dürfen!«

Unbeherrscht schlug er sie doch. Aber er wusste, was sie meinte: Das Kleid, das so eng am Körper lag, ihre entschlossenen Lippen – sie hatte die gleiche Anziehung wie Fjalladis, das stolze Temperament; eine Stärke, die Thírion herausfordern musste. Der neue König war ein Tier. In diesem Augenblick spürte Hrimnir, wie etwas einstürzte – erst viel später erkannte er, dass es der erste Pfeiler war, der sein Leben trug. Aber damals gab er dem Flehen nach und brachte seine Schwester zu Fjalladis. Die Grauelfe weilte bei Hof im Gefolge Fjalars, er traf sie in einem alten Tempel, einem eingefallenen Pavillon, der wie eine Laube umrankt war …

Der Sturm wurde ruhiger, geschlagen schien er abzuziehen. In der Ferne ahnte Hrimnir das Dämmern am Horizont, die Tage wurden nun wieder länger. In dieser Laube, von Wein umschlossen, hatte er seine Priesterin geliebt, und das Licht war ebenso rot gewesen. Danach hatte sie still gelegen und durch das sterbende Laub geblickt. »Ich sehe Feuer am Himmel.«

Er hatte ihren Körper umfasst und sie zwischen ihre Brüste geküsst. »Ich werde dich nicht mehr verlassen!«

Jetzt, da er in die kalte Sonne blickte, erinnerte er sich an Thírions Gesicht; sein Blick war wie Stahl gewesen. Fjalladis‘ Ritual scheiterte; bis in den Wald hörte er Laerkis‘ Schreie voll Schmerz und Scham. Hrimnir stand wie zur Säule erstarrt, hilflos, wie er sich später immer wieder fühlen sollte. Rehe flohen durchs Unterholz, als spürten sie, wie die Magie sich aufbäumte. Ein blutiges Rinnsal färbte den verwitterten Marmor. Fjalladis brach die Austreibung ab. Mit schweren Schritten trat sie vor den Tempel, der Rocksaum fleckig und gefroren. Stumm schüttelte sie den Kopf.

Hrimnir ging zu seiner Schwester. Sie hatte um ihre Schande geweint und dabei seine Beine umklammert. »In ihr wohnt die stärkste Magie, die ich kenne!« Ihre Augen fragten, was werden sollte. Hrimnir hatte diesen Blick nie beantworten können. In seiner Verzweiflung griff er zu einer List: Er hüllte sie wieder in das Kleid der Jungfrau und stattete sie mit einer Mitgift aus. So schickte er sie seinem Rivalen. Er musste gewusst haben, wie provokant es war. Er sah seine Schwester nie wieder. Erst viel später, als er ihrer Tochter begegnete, begriff er, wozu die Magie der Grauelfen fähig war. Sie hatte die Lerche als Gefährt benutzt. Ihr Körper war zu schwach gewesen, der rohen Gewalt standzuhalten. Als Hrimnir längst verheiratet war, erfuhr er es von einem Händler – jedes Land um ihn lag mit den Eiselfen im Krieg. Der König der Inseln sollte ein Mündel haben, das mit den Wellen kam, allein in einem Kahn; alle anderen darin tot.

Thírion ließ sich zum Herrscher ausrufen, für Fjalladis blieb keine Hoffnung. Sie war Nachfolgerin des Grauelfenkönigs, in ihrem Volk legitime Herrscherin. Und sie war Hrimnir versprochen. Die Priesterin, die ihn mit ihrer Magie verbunden hatte – geraubt wie seine Schwester, wie seine Ehre. Damals verfinsterte sich sein Gemüt, und noch jetzt stieg die Sonne so hoch im Norden selten über den Horizont. Das Land war rot, wie in Rache getaucht. Doch das uralte Eis gab Hrimnir in seiner Klarheit Gedanken ein.

Von hier oben sah er seine Verteidigungsanlagen. Die Prunkallee mit den Ulmen, die alles gesehen hatten. Was war ein Leben für sie, die König um König ertrugen? Jenseits der Berge, hinter der Burg, formten abgestorbene Geysire ein Feuerfeld um den schwarzen See, den Drachensee, der sein Schicksal bedeutete. Hier hatte Lúthien ihn geschlagen. Hier musste er sein Ende finden. Erst dann hatte Hrimnir sie gerächt, dann wäre Fjalladis Gerechtigkeit widerfahren. Und vielleicht würde er sie dann wiedersehen.

Der blasse Schimmer des Jenseits war sein Lebenselixier. Er klammerte sich an die andere Seite; irgendwann wären sie vereint. Sie würde stolz auf ihn sein, er hätte sein Zögern wieder gut gemacht. Die Burg verschwamm vor seinem Blick – wieder hatte er Wasser im Auge, doch nun konnte es nicht der Wind sein. Auf dem Feuerfeld marschierten die Geister auf. Seine Rächer, die letzten Fünfhundert, in ihren schwarzen Rüstungen. Es war die Ruhelosigkeit, die sie verband: Auch die Grauelfen hatten ihre Mission nicht erfüllt. Hrimnir würde erst ruhen können, wenn Thírions Erbe vernichtet war. Er musste Lúthien in den Abgrund stürzen. Es würde seine letzte, seine einzige wirkliche Tat werden. Und sie war ein Leben wert.

Er schlang ein Tau um einen Felsblock – er sparte sich nie genug Energie für den Rückweg auf. In kleinen Schritten stieg er hinab, zurrte seinen Plan fester mit dem Seil und schlug ihn mit seinen Tritten wie Hammerschläge. Es gab einen Ort, den er besuchen musste. Er brauchte die Kraft der Erinnerung, um seinen letzten Kampf durchzustehen. Er wusste, was er tun musste, um all dem ein Ende zu machen. Um die Schatten seiner Schuld zu vertreiben und Fjalladis ein Denkmal zu setzen. Keine Spur durfte von Thírion zurückbleiben.

Er nahm kaum wahr, wie er wieder in die Burg gelangte. Sie war über die Jahre so still geworden, dass sie sich wie eine Traumwelt seiner Wahrnehmung entzog … Besonders, seit Pia und der Junge nicht mehr hier waren. Doch sie waren nie ein Ersatz gewesen für das Leben, das man ihm nahm.

Die Felle auf dem Stein waren mottenzerfressen, die Brüstung knarrte wurmstichig. Es musste so sein, dass er diese Welt zurückließ – in letzter Instanz konnte er sich nur so auf seinen Feldzug konzentrieren: Indem er alles abstreifte, was sterblich war.

Achtlos nahm er die Stufen nach unten, das Eis tropfte von seinen Kleidern und hinterließ Seen auf dem ausgetretenen Stein. An der Wand, mit ihm absteigend, hingen die Bilder seiner Ahnen: Sein Vater und sein Großvater, beide hatten dieselbe Spannung im Unterkiefer, das kompromisslose Zusammenbeißen, gehabt. Neben Hrimnir selbst – einem Jagdportrait seiner Jugend, auf dem er verwegen und noch voller Mut wirkte – hatte man an der untersten Schwelle das Gemälde von Hjárn aufgehängt. Der Junge war weich in den Zügen, von Geburt an zweifelnd ob seiner Herkunft; dazu hatte er jeden Grund! Hrimnir schnaubte, als er das anklagende Gesicht sah, die fragenden Augenbrauen, die nicht von ihm stammten und ihn für sein Leben erinnerten, dass dieses das falsche Schicksal war.

Er wandte sich ab; selbst der Junge hatte ihn verraten – das Kind, das er aufgezogen hatte. Doch woher sollte er auch Stärke haben? Das Gemälde war an dem See entstanden, mit schwarzem Wasser und den Geysiren im Hintergrund. Es erinnerte Hrimnir daran, dass alle Liebe vergebens war. Das Kindliche in diesen Augen würde ihn ablenken, es bedrohte den Schmerz, der den Zorn nährte. Also riss er den Umhang von seiner Schulter und bedeckte den tückischen Blick, der sich mühte, seinem zu gleichen. Niemand, erinnerte er sich, niemand war unschuldig. Nur Fjalladis war es gewesen.

Er stützte sich auf das Geländer, fühlte, wie es nachgab, und verdrängte seine Müdigkeit – noch war es nicht Zeit zu ruhen. Er legte eine Hand auf die Eisenkette und nahm das Amulett an die Lippen. Dann stieg er weiter hinab. Er hörte den Hall seiner Schritte und spürte die Wärme des Erdreichs. Dort, wo die Trolle geschürft hatten, in der Glut des uralten Vulkans, hatte Hrimnir ein Feuer geschürt und darin ein Schwert geschmiedet. Jetzt endlich kam sein Moment. Fast feierlich trat er in die Halle, die von Arbeitern verwaist war. An der Wand über seinem Thron hing die schmucklose Scheide und umhüllte einen Fluch, den er mit jedem Hammerschlag in die Klinge getrieben hatte. Nun also kam ihre Zeit. Hrimnir griff die Waffe – sie hatte an Schärfe nicht eingebüßt. All die Jahre hatte sie gewartet. Nun trank sie Thírions Blut!

Kriegsschatten

Das Feld war von Regen gepeitscht. Von einer Düne aus blickte Támin auf den Kampf. Dicht an der Grenze zum Waldlandreich, auf Brandurs Hoheitsgebiet, tobte die Schlacht. Der Skalde hatte nicht gewusst, dass es so sumpfige Länder gab: Bis zum Horizont erstreckten sich die Ausläufer einer Flussmündung, die sich so flach verlief, dass das Meer immer wieder ins Land drückte.

Binsen und Reetgras formten umspülte Hügel und wurden vom Regen zu Boden gepresst. Der Wallach schüttelte die nasse Mähne und schlug mit dem Kopf – ihm floss Wasser ins Ohr. Auch Támin lief der Regen in die Stiefel und in die Stirn; er trug nicht die richtigen Kleider für diese Gefilde, im Norden hatte sich das Jahr mit frostigen Stürmen eingeführt … Er hielt den Fuchs mit der Rechten zurück, mit der Linken gab er seiner Gefolgschaft ein Handzeichen. Er beobachtete die Fronten.

Seit Wochen hatte es beinahe täglich neue Berichte gegeben. Der Feind griff mit der schwindenden Flut an, einen halben Tag tobte die Schlacht, bevor es zu einer Pause kam, weil die Naturgewalt den Grenzfluss schwellen ließ und die Parteien trennte. Achtzehn Monate waren vergangen, seit Hrimnir sich persönlich gezeigt hatte. Beinahe war er so unsichtbar geworden wie einst der König; der Großfürst schmiedete seine Ränke in weiter Ferne, doch immer wieder schickte er ihnen überraschend Verbündete entgegen.

Támin sah geschwungene Bögen und schlickbraune Kleider fliehen. Die Stiefel schienen kaum in den Boden zu sinken, als die Sturmflut nahte. Wasser umspielte das Heer des Feindes und griff wie die Hand eines Meeresgottes nach ihm, aber die Schützen waren schnell. Ein Ausguck hatte die Wellen gesehen und das Horn geblasen, der Bronzeton rief die Krieger zurück.

Es war das einzige Volk, das Támin kannte, das seine Tracht nach der Jahreszeit wählte: Umhänge in der farblosen Schattierung toten Herbstlaubs klebten nass auf den Schultern, Wollkappen, die den Binsen glichen, verbargen das Haar; ihre Beinkleider waren kaum vom Torf zu unterscheiden. Er hatte sich gefragt, ob sie bei Schnee Weiß tragen würden wie die nordischen Priesterinnen – doch nun, da sich ihm der Vorteil offenbarte, den dieser Kunstgriff brachte, schauderte er beinahe: Die erdfarbenen Gewänder des Feindes waren von der Umgebung fast nicht zu trennen. Erst die Hektik, die die Flut erzwang, setzte die Landschaft in Bewegung und verriet, in welchen Stellen Hinterhalte, Späher und Nachhut sich verborgen hatten. Es waren mehr Krieger, als man im Norden glaubte – oder es waren mehr geworden!

Dem stillen Schleichen gegenüber, bar aller Heimlichkeiten, zog sich die Streitmacht Brandurs zurück. Die leuchtenden Farben des Ochsenbanners – eines Reichs, das sich Korn und Viehzucht verbunden fühlte – glitt wie ein Siegesschweif durch die Dünen, selbst wenn die Männer gebückt voranschritten und den Regen von ihrem Gesicht abschirmten. Támin entdeckte Brandur auf dem silbrigen Ross nahe der Wasserlinie, flankiert von Oretorn auf einem goldenen Falben. Danach folgten einige Generäle, die Támin entfallen waren, aber allesamt auf stolzen Rappen saßen, denen die Mähne am Hals klebte.

Der Fuchs schnaubte das Wasser aus den Nüstern und senkte den Kopf. Támin ließ ihn antreten und schickte den ganzen Konvoi die Düne hinunter. Es war mühsam, einen Pfad für den Trollkarren zu finden: Die Ponys stampften durch den nassen Sand, und die Räder gruben sich ein. Támin stand in den Bügeln und half seinem Pferd zu balancieren, knöcheltief stieg es durch Schlick.

Brandur erkannte die Gesandtschaft und steckte sein Schwert ein. Er war aus dem Sattel gesprungen, stand nun umgeben von Gefallenen und beachtete den Regen nicht, der über seine Züge rann, als wollte er Stein erweichen. In den Binsen schäumten blutige Wellen, während Heiler die Toten bargen.

»Ihr kommt, um unser Elend zu sehen, Támin von den Skalden?«

»Ich komme, um Euren Erfolg zu sehen.«

Támin glitt von seinem Pferd und verneigte sich demütig, dann nahm er die beiden Hände, die der König der Hochelfen ihm reichte. Das Leder der Handschuhe war durchweicht; es würde steif werden, wenn sie nicht aus dem Regen kamen.

»Folgt mir in mein Lager«, bot Brandur an, »Ihr habt eine lange Reise hinter Euch, die oft ebenso viel Kraft wie ein Kriegszug kostet.«

Zum Dank für seine Großzügigkeit verbeugte Támin sich erneut, doch als der König in den Sattel stieg, sah er, wie sein Blick an dem Feind hing. Wie ein zäher Tropfen zog sich das Heer zwischen den Dünen zu einer Insel zusammen.

»Die Flut ist tückisch, Ihr müsst den Karren vorantreiben, Támin!«

Der Skalde gab den Trollen das Zeichen und setzte den Fuchs in Trab. Die Unterhaltung gestaltete sich so karg wie das Land und die Aussicht auf ihren Erfolg.

»Ich bringe Euch Männer und Waffen!«, sagte Támin, um die Stimmung zu heben.

Brandur nickte. »Wir wissen zu schätzen, dass der Großkönig uns bedenkt, wo er doch nicht nur diese Front zu versorgen hat …«

Gern hätte Támin ihm gesagt, dass der Norden sich beruhigte, aber die Anspannung im Land war nie größer gewesen. Er hörte sein Pferd husten und sorgte sich, wie lange sie diesem Druck standhalten würden.

»Was sind das für Leute?«, fragte er.

»Die Moorelfen?«, brummte Brandur. Támin kannte das Volk aus der Literatur. Sie sind von dürrer und krummer Gestalt, als müssten sie immer Wind trotzen, geschaffen für das Leben in der Heide, mit dunkler, fast violetter Haut von den Gerbsäuren, mit denen sie sich zur Tarnung einreiben. Ihr Haar verliert früh die Farbe und bleibt schlohweiß. Ihre Nasen ragen weit vor und scheinen immerzu misstrauisch gerümpft. Sie bewegen sich leichtfüßig auf jedem Boden und scheuen sich nicht, auch Bäume zu besteigen … Das Urteil der Geschichtsschreiber war geprägt von Epochen der Überlegenheit, in der sich die Nordhlande eingerichtet hatten: Sie betrachteten jedes Volk neben ihrem eigenen als barbarisch.

»Die größte Waffe, die sie Hrimnir geben konnten, sind ihre Bögen!«, erklärte Brandur. Er strich seinem Pferd über den Hals, und Támin erkannte, dass er ruhiger wurde. »Auf kurze Distanz schießen sie mit unglaublicher Spannung. Vielleicht habt Ihr gesehen, wie sie sie quer vor dem Körper halten. Sie kommen den Kreuzbögen der Inseln sehr nahe damit!« Támin nickte stumm. »Das Holz dafür schälen sie aus einem lebenden Königsbaum – als würde ein Volk seinem König eine Rippe herausschneiden, weil es die Gunst der Götter einbringt!«

»Das klingt teuer bezahlt! Ich danke Euch für das Bild, Majestät. Wir sollten ihnen das vorschlagen, vielleicht beschleunigt es einiges …«

Brandur lachte auf. »Ich habe viel über meine Nachbarn gelernt!«

»Und Eure Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert!« Durch seine Lage im Herzen des Kontinents grenzte das Reich der Hochelfen an sieben Länder.

Brandurs Blick war schwer zu deuten. Erst nach einem Moment erkannte Támin, dass er vor allem Erschöpfung ausdrückte. Der Sand auf dem wollenen Umhang wurde vom Regen an den Saum gespült, schwer klebte der Stoff am Sattel. Das Pferd biss auf die Kandare und schlug mit dem Kopf; zweimal vertrat es sich im weichen Boden.

»Wir sind alle müde, mein Freund. Ich hatte gehofft, Ihr bringt uns aufmunternde Nachricht …«

Támin sah auf den Sand, wo die Hufabdrücke sich mit Wasser füllten. »Ich fürchte, dem kann ich nicht beikommen. Dieser Karren, den ich geleite, umfasst vorerst das letzte Erz, das wir liefern können …«

Brandur klang nicht überrascht. »Wir konnten nicht ewig auf Nachschub vertrauen. Erzählt es uns bei einem heißen Met – Ihr habt doch Met dabei?«

Támin lächelte. »Den gibt es noch, Majestät.«

Als er den Blick wieder hob, sah er das Ochsenbanner auf der Spitze eines Zelts; dahinter versammelte sich eine ganze Stadt aus Wachstuch und Pfählen. Auch das Wappen Oretorns hatte man hoch gehängt – den leuchtenden Baum der Auen – und natürlich: Das Banner der Inseln. Das Lager von Lúthiens Verbündeten verbarg sich in einem Buchenwäldchen, fast einem Hain, in dem die Möwen durch Spechte abgelöst wurden. Über ihren Köpfen prasselte der Regen gegen das tote Laub. Támin fiel beinahe aus dem Sattel und trat hinter Brandur ins Trockene.

»Willkommen in meiner bescheidenen Halle!«, brummte der Hochelf. Unter dem Teppich gab der Sand nach.

Etwas zu dicht hinter Támin trat Oretorn herein. Der Auenkönig war in ihrem Rücken geritten und musste ihre Unterhaltung gehört haben.

»Das letzte Erz, sagtet Ihr?« Der Skalde konnte nur nicken. »Ich wüsste, woher wir mehr bekommen!« Sein dunkler Blick schien geradewegs durch das Zelt zu gehen, über das schlammige Feld und bis hinter die Feindeslinie.

Támin wusste, was sein Herr davon hielt: Lúthiens Forderung war in diesem Punkt eindeutig. »Kein Landgewinn zu unseren Gunsten!«, zitierte er – versucht, dabei hilflos die Schultern zu heben, doch dann begegnete er dem blitzenden Temperament dieser Augen gelassen, fast mit der Arroganz des Befehlshabers und nicht nur des Überbringers. »Unser Heer bleibt in der Defensive und hält die Stellung«, erinnerte er. »Man darf uns später nicht vorwerfen können, dass wir uns bereichert hätten!« Lúthien hatte den Männern das Plündern und Brandschatzen verboten, ebenso den Raub von Frauen und die Gefangennahme von Zwangsarbeitern. Nicht wenige der Soldaten hatten es nur mit Murren aufgenommen.

»Später!«, spie Oretorn aus. »Wenn der Feind kapituliert und es zu Gericht geht, meint Ihr?« Er schnaubte.

Támin hielt sich aufrecht. Er zog es vor, nicht zu antworten.

Oretorns Gemahlin, die Königin Imrin, trat mit trockenen Tüchern heran, zögernden Schrittes, den Leib gewölbt von ihrem vierten Kind. Der Auenelf riss ihr ein Tuch aus der Hand und wandte sich ab. Támin wurde blass vor Scham angesichts ihrer Hilflosigkeit.

Er rekapitulierte die Geschehnisse in den Auen: Die Arbeiter in den Waidfeldern, mit dem Tagesanbruch überfallen, verblutend auf roten Äckern – ein Bild aus Grauen und Hohn. Oretorn war früh in den Krieg eingetreten, die Verwandtschaft zu Lúthien hatte ihn gezwungen, und der Kodex, an den er sich gebunden fühlte.

Támin reichte Brandur das Schreiben seines Königs und beobachtete die Männer im Raum. »Ich weiß, das Vertrauen in die Gerechtigkeit ist überspannt nach allem, was geschah.« Dann sprach er in Oretorns Richtung: »Wir wissen, dass Hrimnir uns provoziert, um uns gegeneinander aufzubringen.«

Statt einer Antwort sandte der Auenelf ihm nur das Flackern auf seinem Gesicht. Er starrte ins Feuer und legte nicht einmal die Rüstung ab. Imrin aus den Auen, abgewiesen von ihrem Gemahl, trat mit den Tüchern an Támin heran. Zögernd besah er den hellen Flachs, in den Oretorns Wappen gestickt war.

Ihr fehlte die Bestimmtheit, ihm ins Gesicht zu blicken. Mit leiser Stimme fragte sie: »Vielleicht darf ich Euch auch eine Schale Brühe bringen?«

Támin hob sanft die Hände – gewahr, dass jede seiner Gesten symbolisch war. »Habt Dank für die Gastfreundlichkeit. Ich werde nicht lange bleiben, in diesen Zeiten werden schnelle Informationen mit Gold aufgewogen …«

Die Königin senkte den Kopf, sodass man es als ergebenes Nicken verstehen konnte. Er sah ihre gepressten Lippen. Die Anspannung zehrt alle Völker aus, dachte er. Und mit den Frauen steht und fällt die Moral jedes Hauses.

»Unsinn!« Er erkannte die Stimme, bevor er sie sah: Die dunkle Seherin glitt heran, schob sich an ihrer Schwiegertochter vorbei und stellte eine Schüssel auf die Tafel. Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte Támin eigenhändig auf die Bank gedrückt – er schmunzelte angesichts ihrer Entschlossenheit, die ihm fast entfallen war. »Niemandem nützt ein Bote, der entkräftet vom Pferd stürzt. Legt ab und setzt Euch ans Feuer!«

Auch Brandur war ihrem Befehl gefolgt und hatte sich mit dem Brief auf seinem provisorischen Thron niedergelassen. Als er dem Blick des Skalden begegnete, hob er die Schultern; er kannte seine Frau nun schon lange genug. Támin ließ den Met ausschenken – man wärmte ihn in Krügen an der offenen Feuerstelle. Er war dankbar für Askváras Beharrlichkeit, der Genuss des Weins auf nüchternen Magen wäre ihm nicht klug erschienen. Und er war zu lange geritten, um die Leere im Leib ignorieren zu können.

»Ich bin sehr glücklich, dass der Großkönig Euch schickt, Támin«, erklärte Brandur und schwenkte dabei den Löffel. »Als seinen Vertrauten und Stellvertreter – es ist ein wichtiges Zeichen für die Soldaten!« Der König der Hochelfen hatte trotz seiner Blässe und des Wetters zu alter Gemütsruhe gefunden. Die Seherin stand an seinen Schultern und trocknete sein Haar, dabei schien sie einen Teil seiner Anspannung in sich aufzunehmen. Támin wusste, dass sie mit ihm die Zeilen las, die Lúthien geschickt hatte.

Er neigte den Kopf. »Mein Herr der Nordhlande will zum Ausdruck bringen, wie ernst er die Angelegenheit nimmt. Das Geschehen an der Front hier im Westen ist entscheidend für alle Vorhaben der vereinten Völker.« Er glaubte, Oretorn erneut schnauben zu hören. Der Auenelf hatte sich im dunkelsten Winkel niedergelassen und sagte kein Wort. Er biss auf das Brot und funkelte finster aus seiner Höhle; Támin konnte nur mutmaßen, dass die Schlacht ihm wenig Erfolge beschert hatte.

»Lúthien setzt viel Vertrauen in uns«, sagte Brandur. »Ich hoffe, wir halten seine Erwartungen.«

»Hoffnung zu überbringen, wäre mir ein großes Anliegen!« Támin wollte ausführen, dass man in Ángthurvest über eine Offensive gegen Hrimnir beriet – da wurde die Zeltbahn zurückgeschlagen, und Krystan trat herein.

Obwohl ihm das Blut in die Stirn lief, konnte er lachen. »Männer, das war ein guter Tag! Ich hoffe, ich komme nicht zu spät, um die Krüge darauf zu heben!« Er ließ sich den nassen Mantel abnehmen – bis zum Oberschenkel hatte er im Wasser gestanden, doch es schien ihm nichts auszumachen. Er stemmte die Hände in die Hüften und streifte dabei den Knauf seines Schwerts. »Mögen die Waldstreicher in ihrem Schlamm versinken! Wir sind ihnen fast bis zum Lager gefolgt.« Das Quietschen seiner Stiefel verriet, was die Kühnheit ihn gekostet hatte: Er war durch die Wellen zurückgewatet.

Leichtsinn!, dachte Támin. Die Flut ist tückisch … Aber als er die Lippen geöffnet hatte, um zu sprechen, fiel ihm ein, an welch wilder Küste der Shaerelf aufgewachsen war. Er war unsicher, ob ihm der Überschwang gefiel – mindestens trug er zur Stimmungslage bei! Doch Támin ahnte, woher die Leidenschaft rührte, und zweifelte, ob sie sich verstetigen konnte. Erst langsam begriff er, dass er selbst ihm Grund dafür gab: Als der König der Inseln seinem Blick begegnete, strahlte er wie von Gold überschüttet. Er schien beinahe in die Knie zu gehen, während man ihm die Rüstung auszog, und wandte sich nicht von Támins Gesicht, als könnte er in einem unbedachten Moment entschwinden.

Der Skalde richtete sich auf, beiläufig versuchte er zu essen. Ohne es zu beabsichtigen, war er zum Symbol einer Leidenschaft geworden.

Die Seherin zwang Krystan fast auf den Thron aus Hirschgeweih, aber der Shaerelf nahm es nicht wahr – auch nicht, wie sie die Wunde auf seiner Stirn reinigte und sich anschickte, sie direkt an der Tafel zu nähen. Er winkte seinem Diener nach Tinte und Papier, doch die ganze Zeit starrte er Támin an, als wäre er von den Göttern gesandt.

»Deine Zuversicht, Krystan!«, brummte Oretorn aus seiner Ecke, und, es war seltsam: Selbst er schien angesichts des unbändigen Hochgefühls fast besänftigt.

Brandur lachte: »Glücklich sind die Liebenden!« Und er widmete seiner Frau einen Blick, in dem Támin die Wärme spüren konnte.

»Ihr müsst bleiben, bis ich Euch gesprochen habe!«, beharrte der Shaerelf. »Ich will Euch etwas mitgeben!«

Der Skalde sah von einem zum andern, dann hob er die Schultern, ergeben in sein Schicksal. »Deswegen bin ich hier.«

Die Seherin beendete ihr Werk mit einer scharf riechenden Paste, die sie in den Schnitt drückte. Doch anstatt zusammenzufahren, küsste der Inselkönig ihr die Hände.

Támin hörte das Feuer prasseln und nahm entfernt wahr, wie man ihm Braten reichte. Krystan aß gierig mit einer Hand und schrieb mit der anderen. Hungriges Schweigen war eingekehrt. Die Zeltbahn beulte sich unter Böen, Asche wirbelte durch den Abzug. Der Regen versiegte allmählich und wurde von einem steifen Wind abgelöst.

Auch Oretorn griff nun zum Fleisch. Er hatte Imrin neben sich gewinkt und teilte den Teller mit ihr, wie das Protokoll es vorgab. Spöttisch bemerkte er: »Mir tut die Frau leid, die all das lesen muss!«

Doch Krystan ließ sich nicht beirren. Er hatte sein gewinnendes Lächeln aufgesetzt, aber sein Blick weilte in Gedanken – jenseits der Berge, dachte Támin. Theatralisch erklärte er: »Wenn sie meine Nähe nicht sucht, soll sie wenigstens meine Zeilen ertragen. Ich fürchte, dass mein Herz sonst überläuft!«

Támin hatte Männer auf verschiedene Art lächeln sehen. Krystans Blick war ehrlich. »Mutet ihr nicht zu viel von dem Pathos zu …«

Der König der Inseln sah auf. »Ich danke Euch ernstlich für den Hinweis. All Eure Worte sind für mich von Wert! Vielleicht weiht Ihr mich bei Gelegenheit in einige Eurer Geheimnisse ein … Ich sah selten einen Ritter von Eurer Galanz!«

Támin lächelte großzügig, aber er spürte, dass er errötete. Etwas zu hastig erhob er sich.

Krystan stellte die Feder ins Fass und warf den Sand mit dem Temperament eines Sturmbeschwörers darüber. Als er den Brief gesiegelt hatte, kam er um die Tafel herum. Er machte keine Anstalten, ihn zu übergeben, und Támin erkannte, dass er ihn nach draußen begleiten wollte.

Er ließ sich den Mantel reichen, nahm den Lagebericht von Brandur entgegen und erwies Oretorn seine Gunst. Der König der Auen hielt seinen Unterarm und sah ihm in die Augen, als wollte er sichergehen, dass er für die richtige Sache einstand. Támin nickte und löste sich mit sanfter Gewalt.

Der Wind griff sein Haar, als er vor die Zeltbahn trat. Der Shaerelf atmete tief ein und sinnierte: »Ich hätte Euch auch einen Brief gebracht. Meine Schwester hätte Euch mit Freuden geschrieben. Doch Ihr habt wohl dafür keinen Sinn …«

Támin fühlte eine Last auf seiner Brust, als er sagte: »Ich danke Euch für die Nachsicht.«

»Euch gebührt meine Dankbarkeit! Wenn Ihr doch einmal Gesellschaft wünscht, arrangiere ich das mit Freuden … Aber ich bringe Euch in Bedrängnis – meine Schwestern werden Verbindungen zu anderen Häusern finden, wenn einst diese Zeit durchstanden ist.«

Támin konnte nur nicken. »Da sagt Ihr etwas Wahres.«

»Nichtsdestoweniger würde ich Euch Eure Treue gern vergelten, wenn der Moment kommt. Ihr seid ein wichtiger Freund für mich – und Ihr wisst, dass ich derer nicht viele habe!«

Támin sah ihn an. Es hätte ihm früher nicht gefallen, vom einstigen Feind seines Königs so bezeichnet zu werden. Mit dem Krieg waren sie alle älter geworden. Es gab keine Zeit zu verschwenden. Er blickte auf das Siegel des Hornwals und streckte die Hand aus.

Krystan legte ihm das Schreiben in die Finger, doch er ließ es nicht los. »Ihr wisst, für wen er ist. Ich setze all mein Vertrauen in Euch.«

Támins Stimme fühlte sich rau an, er musste schlucken. »Es scheint mein Los als Poet, anderen in Liebesdingen als Bote zu dienen …«

Krystan lächelte; in seinen Zügen sah Támin alle Verletzbarkeit, die er von sich selbst kannte. Er wusste nun, warum er nach draußen getreten war.

»Ich würde ihn mit dem Vogel senden«, erklärte der Shaerelf, »aber er enthält ein Geschenk.«

Támin schlug die Augen nieder. »Es ist nicht nötig, dass Ihr Euch erklärt.« Sein Griff hatte längst gespürt, wovon er sprach. Ein Symbol, das eine Stellungnahme erforderte … Was Krystan tat, war endgültig, und doch wiederholten diese Dinge sich ewig. Aber zum ersten Mal überkam Támin ein schales Gefühl dabei. »Ihr könnt ganz beruhigt sein, Majestät.«

Endlich ließ er den Brief los. Támin verbarg ihn in seinem Wams, nicht in der Tasche für die offiziellen Depeschen. Er war versucht, ihm zum Abschied die Hand auf die Schulter zu legen, um ihm Mut zu machen, doch er fand nicht genug davon in sich selbst.

Eilig bestieg er sein Pferd. Krystan lächelte erleichtert. »Nun«, erklärte er gegen den Wind. »Das schönste Geschenk ist der Sieg, nicht wahr? Also konzentrieren wir uns vorerst auf diese Eroberung!«

* * *

Das Jahr kam mit eisigem Wind in den Norden. Sturm pfiff um die Wälle von Ángthurvest; Lúthien sah nach draußen: Wie gehetzt sprang sein Blick durch die Gärten, über Mauern und in Bäume … Er suchte nach Halt in dieser aufwühlenden Zeit – er suchte nach Auriel. Dort, zwischen den gepeitschten Nussbäumen musste sie sein und stellte sich dem Wetter. Er straffte sich.

Er stand am Fenster des Amtszimmers, beinahe bis an das Bleiglas gedrängt von den Erwartungen und den Ängsten seines Gefolges. Die runde Scheibe mutete wie ein Schlupfloch an; in Wahrheit war sie das Auge, durch das er den Untergang seines Reichs sehen konnte.

In seinem Rücken warteten die Generäle auf seine Entscheidungen. Als er sich umwandte, sah er alle Varianten von Gefühl in den Gesichtern der Männer: Furcht im Wesentlichen, die jeden auf das nackte Dasein zurückwarf. Er hatte gelernt, dass sie Defensive oder Aggression erzeugen konnte, je nachdem, wie heftig sie wirkte und wie stark der Charakter war. Einige der Fürsten hatten ihre Burgen schon verloren. Andere waren als Gesandte gekommen, weil ihre Familien noch aushielten. Am Steinbruch hatte man ein Lager für Geflüchtete errichtet. Sie hatten die Damen mit sich gebracht, die Kinder, halbwüchsige Söhne, gerade dem Holzschwert entwöhnt … Lúthien hieß sie die Ausbildung an den Waffen durchlaufen – für die Verteidigung, oder die Nachfolge, falls sie nötig wurde.

Einer der jungen Herrscher war Norvik, ein Hitzkopf mit flammendem Haar, der mit den Fingerkuppen die Kerben im Tisch nachfuhr. Er hatte die Führung seiner Burg in den südlichen Ausläufern der Gronnberge übernommen, als Hrimnir seinen Vater gefangen setzte. Seither trieb ihn nur ein Gedanke um, der aus jeder seiner Gesten sprach. Lúthien konnte ihn verstehen, er stand mit dem Rücken zur Wand.

»Wie sollen wir noch tiefer fischen? Wir haben alle Äpfel aus den Kellern, alles Kraut aus den Tiegeln geholt. Das Wild in den Wäldern versteckt sich vor uns …« Lúthien hätte seinem schwimmenden Blick gern ein Ufer gegeben. Das Gemurmel der Männer um ihn stimmte denselben Ton an, die Angst vor der Zukunft war groß.

»Die halbe Nacht habe ich darüber nachgesonnen«, gestand Lúthien. Er verschwieg, dass er in der zweiten Hälfte nur durch Auriel Ruhe fand. Ihre Hände in seinem Haar, ihre Lippen an seiner Brust waren das Elixier, das ihn vorm Wahnsinn bewahrte. Er atmete tief ein, bevor er erklärte: »Wir bitten die Inseln um Hilfe.«

»Erneut!«, fuhr Norvik heraus. Das Temperament der Jüngeren würde Krystans Verrat nie vergeben.

Lúthien blieb ruhig. »Ihr mögt nicht meiner Meinung sein, doch Ihr tragt nicht die Verantwortung für das Reich.« Er sah den Jungen fest an; er bezweifelte, ob er überhaupt je auf Leben und Tod gekämpft hatte. »Der Hunger mag vom Weiten bedrohlich erscheinen, tatsächlich läutet er unseren Untergang ein. Wenn das Volk derart zu leiden beginnt, wird es keine weitere Entbehrung mehr tragen. Ihr seht, was mit uns selbst eine Nacht ohne Schlaf anrichtet! Jede Sorge, die wir aufheben können, gibt uns Kraft.«

»Sogar wenn wir uns verschulden?« Die brummende Stimme gehörte zum grauen Fridgar, einem Mann, der den Genüssen stets zugesprochen hatte – soweit das unter Thírion möglich war. Er taxierte Lúthien unverhohlen, in seinem Blick stand der Vergleich.

»Ich lasse Euren Einwand gelten, Fridgar: Die Summen, die wir aufwenden, müssen an anderer Stelle erwirtschaftet werden.«

»Und jede Hilfe, die wir nehmen, wird uns abhängig machen!