3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Es ist das Gefühl, das man hat, wenn man einschläft und weiß, dass einen wieder derselbe Alptraum erwartet …« Piper verdrängt ihre Vergangenheit mit aller Macht. Vom blutigen Sieg über die Schattenfürsten will sie nichts mehr wissen und flüchtet sich in einen monotonen Alltag. Doch dann holt sie das Schicksal der Krieger ein: Das geheimnisvolle Phantom taucht in Coastville auf und will Piper und ihre Freunde zurück in die Ewigen Welten bringen. Eine grausame Finsternis bedroht das magische Reich: Während ein Nekromant in seiner Eisfestung die Toten erweckt, rüsten sich die Krieger für eine letzte Schlacht – und stehen plötzlich auf einer Seite mit ihren Erzfeinden. Der Abschluss der vierteiligen Fantasy-Saga »Die Krieger des Horns« erzählt eine eigene Geschichte an neuen magischen Orten, mit mächtigen Artefakten, neuen Bündnissen und alten Gefühlen, die sich nicht mit dem Schwert besiegen lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Titel

Vorspann

Prolog

I Piper

II Piper

III Dina

IV

V Brendan

VI Piper

VII Robin

VIII

IX Piper

X Gillian

XI Piper

XII

XIII Piper

XIV Joice

XV Brendan

XVI Dina

XVII Gillian

XVIII Piper

XIX Robin

XX Brendan

XXI Piper

XXII Robin

XXIII Dina

XXIV

XXV Piper

XXVI

XXVII Piper

XXVIII Gillian

XXIX Dina

XXX Brendan

XXXI Robin

XXXII Piper

XXXIII

XXXIV Dina

XXXV Piper

XXXVI Dina

XXXVII Piper

XXXVIII Joice

XXXIX Dina

XL Robin

XLI Brendan

XLII

XLIII Dina

XLIV Piper

XLV Brendan

XLVI Dina

XLVII Robin

XLVIII Piper

XLIX Dina

L Piper

LI Dina

LII Piper

LIII Brendan

Epilog

Personenverzeichnis

Die Autorin

Zum Weiterlesen ...

Wie alles begann ...

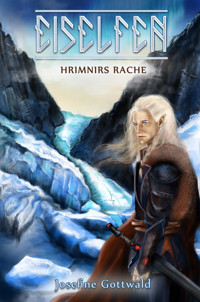

Josefine Gottwald

DIE KRIEGER DES HORNS

EISMOND | Band 4

Ein Figurenverzeichnis findet sich am Ende des Buches!

IMPRESSUM

ISBN-13: 9783757923570

Überarbeitete Ausgabe 2023

Copyright © 2015, 2017, 2023 Josefine Gottwald

Schöachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna | [email protected]

Umschlaggestaltung: Tobias Roetsch, GTGraphics.de

Lektorat/Korrektorat: Jana Isabella Treuter

Alle Rechte vorbehalten.

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,

Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.

Der Frühling trinkt Blut,

und der Sommer glüht rot,

der Herbst reitet Stürme,

der Winter bringt Tod.

Prolog

Manchmal schleicht sich die Vision lautlos heran, kriecht unauffällig in die Wirklichkeit, sodass man beides nicht mehr unterscheiden kann. Aber heute kommt sie mit einem Schlag.

Ich sitze aufrecht im Bett, als die Kälte meine Kehle packt und mir die Luft abschnürt. Doch ich sehe nicht, wie sonst, meinen Wandspiegel und die Kommode in meinem Zimmer. Das Bild empfängt mich mit Dunkelheit. Zuerst höre ich noch aus weiter Ferne die Vögel vor meinem Fenster singen, doch plötzlich verstummen sie, als hätte die eisige Hand sie aus den Zweigen gefegt.

Ich greife an meinen Hals und versuche, die Finger zu lösen, die mich scheinbar gepackt haben. Doch dann beginne ich zu sehen. In weiter Ferne leuchtet der Himmel glutrot. Ich stehe auf einem Feld aus Eis und spüre, wie die Kälte meine Beine hinaufkriecht; wahrscheinlich bin ich barfuß, aber ich kann nicht an mir heruntersehen. Eine Bewegung am Horizont hält meinen Blick gefangen – wie eine Masse, die sich stetig heranschiebt.

Irgendwo höre ich ein Donnern wie Gewitter, doch dann fällt mir auf, dass es Trommelschläge sind. Sie scheinen von allen Seiten zu kommen, aber um mich herum sehe ich nur den Schnee und über mir eine drohende Wolkendecke. Mit einem Mal zerrt ein kräftiger Wind an meinen Kleidern, der Himmel reißt auf und Regen prasselt nieder. Zuerst weiß ich nicht, was das bedeutet, doch dann fällt mir auf, wie seltsam klebrig die Tropfen auf meiner Haut sind. Der Schnee um mich herum färbt sich schwarz.

Blut. Der Gedanke schießt durch meinen Kopf, als hätte ich das Wort vor meinen Augen gelesen. Die Trommeln sind einen Moment vergessen, aber dann fühle ich das Vibrieren unter meinen Füßen. Schritt für Schritt kommt etwas näher und ich hebe alarmiert den Blick zum Horizont, wo die graue Masse größer geworden ist. Sie bewegt sich schneller auf mich zu und die Trommeln werden lauter. Ich sehe, dass es einzelne Gestalten sind, wie Soldaten – nein, Skelette. Schädel und Knochen mit Schwertern und Schilden. Und Trommeln.

Ich will mir die Ohren zuhalten, mich umdrehen und davonlaufen, aber von allen Seiten bietet sich dasselbe Bild. Das Beben ist so stark geworden, dass ich ins Straucheln gerate; zweimal stürze ich auf die Knie in den blutigen Schnee. Der Regen scheint noch dichter zu werden, als wäre er mit den Kreaturen gekommen. Oder er führt sie an und zeigt ihnen ihr Ziel. Vielleicht kann ich mich verstecken und sie übersehen mich und ziehen vorüber … Ich kauere mich zusammen und gebe es auf, gegen das Beben anzukämpfen. Kann es nicht sein, dass sie mich in der Dunkelheit nicht entdecken? Ich muss inzwischen so schwarz wie der Schnee sein.

Ein hässliches Geräusch dringt an meine Ohren. Das Klappern von Knochen, denke ich automatisch. Ich kneife die Augen zu wie ein Kind und presse die Zähne aufeinander, um nicht zu schreien. Ich fühle, dass sie nun ganz nah sind. Der Schnee knirscht unter jedem einzelnen Schritt.

Plötzlich verstummen die Trommeln und etwas berührt mich an der Schulter. Jetzt ist es vorbei,sie werden mich töten. Ich öffne die Augen ganz langsam und blicke nur auf den Boden, doch eine Hand packt mich an den Haaren und zwingt mich, nach oben zu sehen. Vor Schreck vergesse ich zu schreien; ich starre auf einen nackten Schädel. Die leeren Augenhöhlen sind schwarz wie die Nacht und kommen meinem Gesicht ganz nahe. Die Zähne klappern aufgeregt und scheinen zu einem ständigen Grinsen verzogen.

Ich spüre, wie ich selbst zittere, und suche panisch nach einem Weg, um zu entkommen. Aber sie haben mich eingekreist; ich rieche ihre fauligen Knochenleiber und höre das Klirren der Schwerter. Der Schädel vor mir klappt seinen Unterkiefer herunter und sagt etwas, das ich zuerst nicht verstehe. Wie in Trance beobachte ich den schwarzen Regen, der auf die modrigen Knochen fällt. Dann ertönt ein schallendes Lachen und die anderen Kreaturen fallen mit ein. Mit kehligen Stimmen wiederholen sie, was ihr Anführer sagte: „Ihr entkommt uns nicht! Wir wissen immer, was ihr tut!“ Immer und immer wieder.

Als das Bild mich loslässt, falle ich vor Schreck vom Bett. Nun sehe ich den Spiegel, der bis zum Boden reicht – und darin mich, wie ich mit bleichem Gesicht um Atem ringe.

Die Visionen sind realer geworden, näher und meistens auch kälter. Ich sollte dankbar sein, sie zu haben, rede ich mir ein, auch wenn es mir immer schwerer fällt, sie zu deuten. Die Dinge, die sie zeigen, scheinen so fern von unserem Leben, dass sie mir wie Hirngespinste vorkommen. Albträume, in denen mein Kopf wahrscheinlich meine Ängste verarbeitet oder so ähnlich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass uns nach Vampiren, Hexen und Werwölfen nun auch noch eine Armee Skelette verfolgen soll.

„Dina?“, ruft meine Mutter von draußen. „Ist alles in Ordnung?“

Ich bemühe mich, ihre Sorgen zu zerstreuen.

„Was bist du doch für ein Jammerlappen!“, sage ich mir selbst und ziehe mich an meinem Bett hoch. „Warum bist du nicht aufgestanden und hast gekämpft?“

Von meiner Kommode hängt mein Schutz-Amulett, das Shel, ein spitzzackiger Anhänger, der an eine Windrose erinnert. Vier Elemente, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten … Es pendelt hin und her, obwohl ich keinen Luftzug spüre. Ich streife mir die Kette über den Hals und wandere zu meinem Schreibtisch. Mit den Fingerspitzen fahre ich über die Aufzeichnungen, die ich in den letzten Monaten immer weiter ergänzt habe. Zwischen dicken Wälzern über Mystik und Magie habe ich eine Übersicht skizziert, die all unsere bisherigen Konflikte in einem Bild festhält.Im Zentrum prangt das Shel mit einem Namen: Destiny, die Göttin des Lichts.An den vier Ecken habe ich Namen notiert, die Grauen und Tod bedeuten; Destinys Kinder, die vier Schattenfürsten: Traketa, die Hexe – in Klammern: Westen, Wasser, Herbst, Katze, die Hexen!Als nächstes Avazaro, der Feuerdämon (Süden, Feuer, Sommer, Wolf, die Werwölfe!). Lilith, die Vampirkönigin (Osten, Luft, Frühling, Fledermaus, die Vampire!). Alle drei sind mit einem Kreuz markiert, zum Zeichen, dass sie den Welten keinen Schaden mehr zufügen können.Unsere Geschichte mit ihnen ist vorbei. Nur der vierte Name prangt neben einem großen Fragezeichen: Zangas, der schwarze Magier. Mehr weiß ich nicht. Nur, dass er noch am Leben ist; er führt das letzte der Vier Völker.

Das Handy piepst, eine SMS von meiner Freundin Piper. Wir wollten nach Dallas zu einer Mustang-Show fahren. Ich muss lächeln, als ich ihre Nachricht lese: Wo bleibst du??? Wir warten schon mit laufendem Motor …

Pferde gehören zu den wenigen Dingen, die wir gemeinsam noch unbeschwert genießen können. Sie geben uns den Anschein einer heilen Welt.

Ich schlüpfe in meine Hose und im Spiegel fällt mein Blick wieder auf das Amulett.

„Machen wir uns nichts vor“, murmele ich beim Gedanken an meine Freunde. „Wenn ich allein wäre, hätte ich schon tausendmal die Flucht ergriffen!“

IPiper

Als ich die Halle betrete, umfängt mich der Duft von Sägemehl und Heu. Hunderte Menschen suchen auf den Tribünen nach den besten Plätzen, aber die Arena ist noch leer. Hinter transportablen Boxen aus Aluminiumstangen erkenne ich die Ohrenspitzen der Wildpferde, von Zeit zu Zeit recken sie neugierig die Köpfe und schnuppern mit ihren Nüstern über das Gitter hinweg. Aufregung ergreift mein Herz und lässt es schneller schlagen.

Robin kaut lässig auf einem Halm und lehnt einen Arm über die Bande, die die Tribüne von der Arena trennt. Seine Augen blitzen vergnügt unter der Hutkrempe, als er fragt: „Das ist genau das, womit man dich begeistern kann, was, Piper? Wilde Pferde, raue Burschen, die sie zähmen …“

Ich grinse, aber kann dem nichts Schlagkräftiges entgegensetzen.

„Es ist wohl eher die Arbeit, die dahinter steckt“, erkläre ich. „Wie Cowboy und Pferd gemeinsam als Team agieren und kommunizieren, ohne dass es für Außenstehende sichtbar ist. Die Aufgabe, ein völlig wild gefangenes Pferd, das keine Menschen kennt, in nur hundert Tagen zu seinem Partner zu machen, zu erreichen, dass es dir vertraut, ist selbst für viele erfahrene Reiter ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bewundere einfach die Männer, die das schaffen.“

„Ich weiß“, sagt er, noch immer grinsend. „Reines sachliches Interesse! Claro, Chica!“

Nach meinem kleinen Vortrag hole ich tief Luft. „Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Robin. Du bist natürlich immer noch mein Lieblings-Cowboy!“

Er lacht, aber in seinem Blick liegt eine bittere Note. „Querida“, er dehnt das Wort und sieht in die Ferne. „Wir wissen beide, dass das nicht stimmt!“

Ich antworte nicht, aber ich weiß, dass wir unsere Gedanken teilen. Wir erinnern uns an die Zeit mit Andy, und meine Augen werden feucht dabei.

Ich tue so, als würde ich Staub wegblinzeln, als Dina und Brendan die Treppe heraufstürmen – beide beladen mit Softeis, das ihnen fast aus den Händen fällt.

„Mein Gott, ist das toll!“, ruft meine Freundin schon von Weitem und schüttelt ihr rotes Haar. „Habt ihr die ganzen Pferde gesehen?“ Ich will gerade entgegnen, dass wir sie natürlich gesehen haben, doch sie lässt mich gar nicht zu Wort kommen. „Ich bin so gespannt auf die Show. Auf dem Abreiteplatz ist gerade Billy Oldfield, der berühmteste Zureiter im ganzen Red River Valley, könnt ihr euch das vorstellen?“

„Nein, wirklich?“, äußert Robin theatralisch. „Wo hast du ihn gesehen?“ Übertrieben reckt er den Hals.

Dina knufft ihn mit dem Ellbogen in die Rippen. „Hier, nimm dein Eis, du Idiot!“

Sie übergibt mir auch meine Waffel, und während sie sich das Softeis von den Lippen leckt, lässt sie ihren Blick durch die Halle schweifen.

„Ach weißt du, ist schon okay, Robin“, sagt sie plötzlich großzügig. „Es kann ja nicht jeder so gut aussehen wie er! … Oder so gut reiten!“

Damit hat sie seinen empfindlichen Punkt getroffen. Empört über diese Behauptung setzt er zu einer Rechtfertigung an, doch dann kreuzen sich unsere Blicke und Robin besinnt sich und gibt sich geschlagen. „Ich bin tief in meiner Ehre gekränkt!“, behauptet er und legt die Hand aufs Herz. „Was meinst du, Brendan, können wir unseren guten Ruf wiederherstellen?“

Brendan hat unserem Gespräch keine Beachtung geschenkt, sondern die ganze Zeit die Pferde in ihren Boxen beobachtet. Das und das Eis, was schon auf seine Hand tropft, fordern seine ganze Aufmerksamkeit, und er reagiert erst, als Robin seine Frage mit Nachdruck wiederholt.

„Was? Oh ja, sicher. Schätze, gegen Billy Oldfield hast du schlechte Chancen …“

„Da hörst du es!“, triumphiert Dina. Und an mich gewandt fügt sie hinzu: „Wir lassen uns doch nicht mit jedem dahergelaufenen Cowboy ein, was, Piper? Schmeckt eigentlich das Eis? Oh Mann, das ist alles so aufregend, schade, dass Andy nicht hier sein kann …“

Ich muss schlucken, dann senke ich den Blick und ziehe den Hut tiefer in die Stirn. „Wirklich schade“, sage ich leise.

Brendan sieht Dina an wie versteinert. „Was hast du da gerade gesagt?“ Sein Eis tropft in das Sägemehl der Arena.

Dina blickt schuldbewusst zu mir. Aber ich beachte sie nicht. Ich habe nicht vor, es noch schlimmer zu machen. Reden wir nicht mehr darüber; er ist fort und es lässt sich nicht ändern.

„Es war damals seine Idee, nach Dallas zu fahren“, sagt Robin ruhig. „Er wäre sicher genauso begeistert wie du.“

Ich sehe ihn lange an.

„Ganz bestimmt sogar“, antwortet Dina kleinlaut.

Brendan hat sich wieder gefasst und schreitet entgegen seiner Gewohnheit ausnahmsweise voran. „Komm, Piper, gehen wir lieber unsere Plätze suchen! Es geht bestimmt bald los.“

* * *

Die Show wird fantastisch. Ich bin begeistert, als ich all die Mustangs sehe, die vor einem halben Jahr noch völlig wild in der Prärie umherliefen und dann für einen guten Zweck von den besten Ausbildern des Landes gezähmt wurden, um für die bedrohten Tiere Werbung zu machen und vielleicht den einen oder anderen Pferdefreund dazu anzuregen, ein Pferd zu ersteigern oder Geld zu spenden, damit die Behörde die wilden Herden und ihren Lebensraum erhalten kann.

„Ich werde eins kaufen!“, sagt Robin gleich, als das erste braune Pferd die Bahn verlässt und auch schon das nächste im vollen Galopp in die Arena kommt. Sein Reiter pariert sanft durch – mit beinahe unsichtbaren Hilfen – und wechselt in einen versammelten Trot. Er reitet große Kreise, um den Hengst von allen Seiten zu zeigen, während der Moderator der Vorführung Pferd und Cowboy vorstellt.

„Er ist es! Billy Oldfield!“, kreischt Dina und zappelt mit den Füßen vor Aufregung. Robin und Brendan rollen mit den Augen.

Sie sieht erwartungsvoll zu uns, doch niemand teilt ihre Reaktion.

„Ach, ihr habt doch keine Ahnung!“, winkt sie ab und fährt fort, genüsslich ihr Eis zu schlecken und nebenbei Billy Oldfield aus der Ferne anzuhimmeln.

Brendan und ich sehen uns an und zucken mit den Schultern.

„Da hat sie wohl recht“, meint er nur.

Robin muss sich eine ironische Bemerkung verkneifen.

„Welches wirst du nehmen?“, frage ich ihn, um das Thema wieder aufzugreifen.

„Sicher nicht dieses!“, entgegnet er sofort. Dafür erntet er einen grimmigen Seitenblick von Dina. Aber er stochert weiter in der Wunde herum: „Es ist viel zu schmal gebaut und steht nicht gut an den Hilfen. Für die Zucht nahezu überhaupt nicht geeignet, wahrscheinlich würde es auf der Ranch keine drei Monate durchhalten.“

Abfällig mustert er das Pferd, das unter seinem hervorragenden Reiter eine erstklassige Dressur vorführt – in meinen Augen eine Wahnsinnsleistung für eine Ausbildung von hundert Tagen und wahrscheinlich viel mehr, als ich mir mit meinen Mustangs jemals erhoffen darf. Begeistert klatsche ich Beifall und erhebe mich mit Dina von den Sitzen, als Billy dem Publikum dankt und den Damen Küsse zuwirft, bevor er das Pferd aus der Bahn reitet. Dina jubelt und pfeift ihm hinterher, von den Jungs kommen nur verständnislose Blicke.

Als Dina sich wieder beruhigt hat, sagt sie zu Robin: „Vielleicht solltest du selbst mitmachen, wenn du dich so gut auskennst, Señor Profi-Ausbilder!“

Er ignoriert ihren Kommentar – und ich merke ich ihm die ganze Übung an, die er inzwischen dabei hat. Aber seine glühenden Augen wittern eine Herausforderung, und er antwortet: „Vielleicht werde ich das ja.“

Das Pferd, das Robin aussucht, ist für einen Mustang weder groß noch klein, weder kräftig noch zierlich und weder scheu noch gleichgültig. Sein Temperament ist aufmerksam und ruhig; als wir es in der Box beobachten, dreht es uns den Kopf und beide Ohren zu, um zu schauen, wer sich ihm nähert. Es entspricht in allen Merkmalen dem typischen Bild eines Mustangs, mit fünf Fuß Schulterhöhe und einem edlen, aber gleichzeitig zähen Charakter. Es ist ein tiefbrauner Hengst, der von einem erfahrenen, aber wenig bekannten – weil wahrscheinlich nicht so gutaussehenden – Ausbilder zu einem verlässlichen Reitpferd gemacht wurde und nun in die Mustangzucht der Davis Ranch in Coastville eingehen soll.

„Wusstet ihr, dass die Mustangs von spanischen Pferden abstammen?“, fragt Brendan und setzt zu einer weiteren Erklärung an. Aber Robin unterbricht ihn: „Natürlich wissen wir das. Nur die spanischen Pferde haben diese Kopfhaltung und diesen edlen Körperbau. Sie sind stolze Tiere.“

„Genau wie ihre Besitzer!“, sagt Dina und tauscht mit mir einen wissenden Blick.

„Was?“, fragt Robin. „Ach, ihr habt keine Ahnung, Chicas!“ Er zwinkert mir zu.

Als ich ihn kennenlernte, musste ich mich erst daran gewöhnen, dass er ständig zu flirten versuchte, aber mittlerweile weiß ich, dass es ihm Spaß macht und er sich nichts davon verspricht. Bei jedem anderen Mädchen vielleicht, aber nicht bei mir. Und natürlich erst recht nicht bei Dina, aber mit ihr flirtet er ohnehin nicht. Doch das beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn man sie fragt, können sie sich nicht ausstehen, aber ich glaube, sie würden ohne zu zögern ihr Leben für den anderen riskieren, wenn es darauf ankäme.

Brendan ist anders. Ich denke, sie können ihn beide nicht so richtig verstehen. Robin hält ihn für einen Feigling, weil er nicht so draufgängerisch ist wie er, und Dina interessiert sich nicht für ihn, weil er jünger ist als sie und nicht so aufregend wie andere Jungs – zumindest nicht so wie Billy Oldfield! Noch dazu glauben sie beide, dass er eine Schraube locker hat, weil er manchmal von Dingen redet, von denen wir alle keine Ahnung haben. Aber ich möchte ihn um nichts in der Welt eintauschen. Sie alle drei nicht. Wir haben gemeinsam so viel erlebt, was wir niemandem erzählen können. Es hat uns aneinander gebunden wie der Eid, den wir leisten mussten.

„Wir nennen ihn Espejo“, verkündet Robin, während er seinem eben erworbenen Hengst stolz über das Fell fährt.

„Wie der Spiegel“, übersetze ich mit meinen schwachen Spanischkenntnissen. „Das ist passend.“

„Warum denn?“, fragt Dina, und obwohl ich nicht glaube, dass Robin viel dabei im Sinn hatte, außer der klaren braunen Pferdeaugen, erklärt uns Brendan: „Weil er dir zeigen wird, wie du bist. Ein Pferd kann dir besser deine Fehler offenbaren als ein Mensch – vor allem ein junges, das noch unvoreingenommen ist.“

Dabei lässt er es bewenden. In Dinas Blick ist ein typisches „Hä?“ zu sehen, aber ich versinke in meinen Gedanken.

„Du hast recht“, sage ich dann und streichele das Pferd. „Ein wirklich schöner Name.“

„Lasst ihn uns einpacken und nach Hause fahren“, schlägt Robin vor, „hier sind wir fertig. Oder willst du dir noch ein Autogramm holen, Dina?“

Im ersten Moment kann sie über diese Bemerkung nur müde lächeln, aber dann überlegt sie ernsthaft, ob sie die Gelegenheit ergreifen soll.

„Ich bin gleich wieder da“, sagt sie zu mir und verschwindet mit einem breiten Grinsen.

Als wir Espejo verladen haben, sitzen wir alle in Robins altem MG und ich frage Dina, ob sie Erfolg hatte.

„Ach, da standen so viele Mädchen um ihn herum … Da kam ich mir richtig bescheuert vor“, sagt sie leise, ohne mich anzusehen.

Ich begegne Robins Blick im Rückspiegel. Eine kleine Falte auf seiner Stirn verrät mir, dass er versucht zu ergründen, was ich denke – nein, wohl eher, was ich fühle. Ich beiße mir auf die Lippe.

Brendan tut abwesend, seine Augen sind auf die Straße gerichtet, aber seine Konzentration gilt unserem Gespräch auf der Rückbank.

„Ist doch auch egal“, sagt Dina und sieht aus dem Fenster.

„Er hat viele Fans, was?“, frage ich, um sie aufzuheitern. Aber sie hört mir nicht zu und blickt in die Ferne.

„Ist ja nicht wichtig. Wahrscheinlich war es albern, sich so einer bedeutungslosen Schwärmerei hinzugeben.“

Wahrscheinlich war es das, denken wir wohl alle, aber wir schweigen. Auch Dina sagt nichts mehr, doch die Enttäuschung ist ihr deutlich anzusehen.

Seit unserer Reise durch die Ewigen Welten vor einem Jahr kommt sie mir manchmal verändert vor. Natürlich, wir alle haben uns verändert, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In Momenten, in denen sie lacht, bin ich froh, dass sie glücklich sein kann, aber nun ist da wieder dieser Blick, wie eine unerfüllte Sehnsucht, die sie ergriffen hat und nicht mehr loslässt. Dabei war diese Zeit geprägt von Furcht und Schrecken – vor allem für mich.

* * *

Obwohl wir uns zeitig auf den Weg gemacht haben, kommen wir erst spät in der Nacht auf der Ranch an; die Fahrt von Dallas nach Coastville dauert sieben Stunden, selbst über die Interstate. Ich bin heilfroh, endlich aus der Ferne die Koppeln zu sehen, und halte in der Dunkelheit Ausschau nach den Mustangs.

„¿Que pasa?“, murmelt Robin, als er das Hoftor passiert. Ich starre angestrengt in die Schwärze vor uns, bis der Bewegungsmelder die Einfahrt beleuchtet.

Auf dem Hof steht ein fremder Pferdehänger. Um diese Zeit? Dina und ich blicken uns fragend an.

Als Robin den Wagen parkt und den Motor abstellt, wiehert Espejo im Anhänger, und im Haus geht ein Licht an. Wir steigen aus und Señor Davis eilt die Stufen herab auf uns zu. Robin wirft demonstrativ die Tür zu, als wäre sein Vater ihm eine Erklärung schuldig, aber bevor er danach verlangen kann, ruft Señor Davis erfreut: „¡Chicos! Schon zurück! Robin, mi Hijo, ich möchte dir jemanden vorstellen!“

Robin erwidert etwas Unfreundliches, das ich nicht verstehe, und tut sehr geschäftig, als er die Rampe des Hängers runterlässt und sein Pferd losbindet.

„Sei vernünftig!“, ermahnt ihn sein Vater und mir kommt es vor, als würde er absichtlich nicht in seiner Muttersprache sprechen, damit wir alle ihn verstehen. Er geht ein paar Schritte auf seinen Sohn zu und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie hinter ihm in der Tür eine schlanke Gestalt erscheint. Es ist ein junger Mann, der sich gegen den Türrahmen lehnt und uns unter seiner schwarzen Hutkrempe beobachtet.

Robin führt das Pferd aus dem Hänger. Espejo geht gehorsam zurück und rundet dabei den schönen Hals. Als er wieder mit seinen vier Hufen auf festem Boden steht und den edlen Kopf hebt, verschlägt es uns allen die Sprache. Seine Nüstern sind gebläht und er wiehert noch einmal, bis von den Koppeln eine Antwort ertönt.

„Du hast einen Hengst gekauft?“ Jeremy Davis starrt seinen Sohn an, als hätte er soeben seine Seele verpfändet, aber es gelingt ihm, den Ärger in seiner Stimme hinter Überraschung zu verstecken.

„Zorro wird alt, wir brauchen irgendwann frisches Blut in der Herde, die Hälfte der Stuten sind seine Töchter. Und es ist einfacher, einen Hengst zu ersetzen als eine Herde Stuten“, erwidert Robin sachlich, aber ich höre einen leisen Trotz aus seiner Stimme. Natürlich reitet er viel lieber einen Hengst. Ich beiße mir auf die Lippe, um nicht zu grinsen.

„¡Bueno!“, sagt Señor Davis versöhnlich, „aber dann akzeptiere du bitte auch meine Veränderung. Du weißt, dass ich keine Wahl hatte, ich musste noch jemanden auf den Hof holen.“ Er folgt seinem Sohn notgedrungen, als er das Pferd in den Stall führt.

„Ich dachte, wir waren uns darüber einig!“, zischt Robin; und Dina, Brendan und ich wissen noch immer nicht, worum es geht. Unschlüssig blicke ich zu dem Mann im Haus, Dina lehnt noch immer genervt am Auto und Brendan hält sich an der Beifahrertür fest.

„Er kam zu mir. Ich musste die Gelegenheit ergreifen, so kann es nicht weitergehen!“, höre ich Robins Vater aus dem Stall, obwohl er es als Herr des Hauses ja gar nicht nötig hätte, sich zu erklären. Ich frage mich allmählich wirklich, was so schwer wiegen kann, dass sie darüber streiten, aber Dina und Brendan scheint das nicht zu interessieren, sie wollen nur nach Hause.

Dann fällt Robins Vater doch in seine Muttersprache zurück, als er beschließt: „Hablamos mañana.“ Wir reden morgen. Robin sagt gar nichts mehr.

Der junge Mann verlässt das Wohnhaus und eilt mit zwei Sätzen die Stufen hinab.

Die Señora des Hauses, Celeste Davis, ruft ihm hinterher, aber er murmelt nur „Guten Abend!“ im Vorbeigehen. Bevor ich etwas erwidern kann, ist er in seinem Jeep, wendet den Wagen mit dem Hänger und jagt mit heulendem Motor vom Hof.

Celeste ist nach draußen getreten und schüttelt traurig den Kopf. „So ein netter Junge! Er muss es doch verstehen!“ Ich weiß nicht, ob sie Robin meint oder den Fremden, aber ich habe auch nicht mehr die Kraft, darüber nachzudenken. „Möchtet ihr noch eine Schokolade, Chicos?“, fragt sie, aber wir lehnen höflich ab. Wahrscheinlich brauchen sie erst mal ein wenig Zeit für die Familie. Morgen sieht sicher alles anders aus.

IIPiper

Ich schlafe schlecht in dieser Nacht. Eigentlich in jeder Nacht seit Andys Tod.

Mit den ersten Sonnenstrahlen lasse ich mich aus dem Bett fallen und suche meine Sachen vom Boden zusammen, bevor Danny – der Freund meiner Mutter – sich darüber echauffieren kann, dass ich gestern in der Dunkelheit meine Stiefel über den Flur verteilt habe.

Ich stopfe meine Bücher in den Rucksack und gehe hinunter in die Küche, wo meine Mom im Bademantel an der Kaffeemaschine steht.

„Wenn ich so früh aufstehe, brauche ich einfach Kaffee!“, erklärt sie lachend und als ob sie sich entschuldigen müsste. Sie hält mir die dampfende Tasse entgegen. „Möchtest du auch welchen?“

„Du weißt, dass ich dieses Zeug nicht mag.“ Ich schiebe zwei Scheiben Brot in den Toaster und krame im Schrank nach dem Erdbeergelee.

„Reitest du zur Davis Ranch?“, fragt sie und tut ehrlich interessiert, obwohl es genau das ist, was ich jeden Tag mache.

Während ich den Toast bestreiche, überlege ich, ihr gar nicht zu antworten, aber im Grunde kann sie ja nichts für ihre Unwissenheit. Manchmal wünsche ich mir, sie würde auf irgendeine Art erahnen, wie ich fühle und weshalb. Aber wie soll sie das schon wissen, wenn ich es nicht einmal selbst kann …

„Es gab gestern Nacht noch Ärger“, erkläre ich. „Ich muss mal schauen, was es damit auf sich hat.“

„Habt ihr euch gestritten?“ Sie schlürft aus ihrer Tasse und blickt dabei verschwörerisch über den Rand hinweg, als wäre sie ganz versessen auf den neuesten Klatsch.

Ich widerstehe dem Drang, mit den Augen zu rollen. Manchmal komme ich mir vor wie in einer Soap.

„Nein“, sage ich nur, um sie noch ein bisschen zappeln zu lassen. Was sollte ich ihr auch sagen.

Ich schlinge den Toast hinunter und bin schon halb aus der Tür.

„Mach's gut!“, murmele ich mit vollem Mund, als sie mich zurückhält.

„Ist alles okay mit Robin?“

Ich höre auf zu kauen und starre sie an. Darum ging es also! Ich schlucke und als ich meine Fassung wieder habe, flöte ich: „Natürlich! Alles bestens!“ Ich schenke ihr noch einen vieldeutigen Blick und sie erwidert ihn zufrieden. Das wird sie eine Weile beschäftigen.

Ich laufe über den Hof und greife im Vorbeigehen nach meinem Zaum und dem Sattel und trage sie zum Weidegatter. Mittlerweile fällt es mir leicht, das Tor mit einer Hand zu öffnen, und voll beladen schlüpfe ich hindurch.

So früh am Morgen ist das Gras noch feucht vom Tau, es riecht frisch und glitzert in der Sonne. Ein paar Trauerweiden säumen den Pfad zur Tränke, den die Pferde jeden Tag gehen. Ich folge ihm ein paar Schritte, aber ich sehe keine Spur von ihnen. Der Hang, der bis zum Fluss hinunter führt, versperrt mir die Sicht und auf der anderen Seite macht die Koppel einen Bogen um unser Haus herum. Nein, um Dannys Haus natürlich.

Mit einem leisen Pfiff rufe ich mein Einhorn. Zuerst höre ich ein fernes Wiehern, dann den Takt der fliegenden Hufe. Freundlich schnaubend trabt Luna den Hügel herauf, gefolgt vom gemütlichen Trab der Ponys, die Danny, seiner Schwester und ihrem Mann als Arbeitspferde dienen, und dem noch gemütlicheren Reitpferd meiner Mutter, einem Wallach, den Andy noch ausgebildet hat.

Luna senkt den Kopf, um mich zu begrüßen und ich streiche über ihren Hals und die lange Mähne.

Bei einem normalen Pferd würde ich jetzt so etwas sagen wie: „Braves Mädchen, hast du gut gemacht! Na, wie geht es dir heute?“ Aber nicht bei meinem Einhorn.

Vorsichtig fahre ich ihre Stirn hinauf und ertaste mit den Fingerspitzen die Wurzel des Horns. Ich genieße das kribbelnde Gefühl der Energie, die darin fließt. Und das, obwohl Luna es beinahe verloren hätte. Ein bisschen weiter oben, ein paar Fingerbreit über dem Ursprung des unsichtbaren Horns, fühle ich die tiefe Kerbe, die ihr die Hexen damals beigebracht haben. Jeden Tag werde ich daran erinnert, dass sie noch immer hier irgendwo leben. In den Wäldern, gar nicht weit entfernt.

Als ich in Lunas blaue Augen sehe, spricht sie mich in meinen Gedanken an.

Was bedrückt dich?, fragt sie und zeigt mir einmal mehr, dass sie bis auf den Boden meiner Seele blicken kann.

Es hat wohl keinen Sinn, dir etwas vorzumachen, antworte ich ebenso, ohne ein Wort zu sagen. Es war seltsam gestern, irgendetwas war los. Wir müssen schauen, was es damit auf sich hat, und Robinvielleicht ein bisschen beruhigen.

Dann nehmen wir den schnellen Weg! Ihre Augen blitzen, als würde sie lächeln, und ich kann nicht anders, als es auch zu tun.

Ich sattele sie zügig und streife ihr den Zaum über die Ohren. Kaum dass ich im Sattel sitze, sendet mein Körper bereits das Signal zum Start und meine Einhornstute beantwortet es augenblicklich und jagt um das Haus herum auf den gegenüberliegenden Weidezaun zu.

Ich lache befreit, als der Wind in mein Haar fährt und wir immer schneller dem Rand der Koppel entgegenfliegen, während die Ponys versuchen, uns einzuholen.

Kurz vor der Begrenzung macht Luna ein paar kleine, flinke Sätze, um die Entfernung einzuschätzen. Dann hebt sie die Vorderhufe und springt über den Zaun. Ich umklammere sie mit meinen Knien und folge ihrer fließenden Bewegung. Als wir auf der anderen Seite landen, finde ich mein Gleichgewicht schnell wieder und lache über die Ponys, die uns empört nachblicken. Normalerweise mache ich das nur, wenn Danny mich sehen kann, weil er sich dann ärgert. Aber heute habe ich es eilig.

Der Weg zur Davis Ranch führt über die Felder und ist lang zu Fuß, aber kurz mit dem Pferd. Wir galoppieren fast die ganze Strecke, auch wenn mir in meiner alten Reitschule in Kalifornien immer eingeschärft wurde, das Pferd erst aufzuwärmen, bevor man Tempo verlangt. Was soll's, denke ich, Robin und Andy hätten es genauso gemacht. Und schließlich sind Einhörner auch keine normalen Pferde.

Der Gedanke bringt mich erneut ins Grübeln. Wer war der Fremde, den Señor Davis auf seinen Hof geholt hat? Nein, falsch: Er ist zu ihm gekommen, das sagte er zumindest. Und warum hat das Robin so aufgebracht? Er wusste schon, als er den Hänger sah, worum es ging, dabei habe ich in den letzten Wochen nie Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Vater erlebt. Eigentlich überhaupt noch nie, zumindest nichts Ernsthaftes. Diese Tatsache beunruhigt mich von Neuem.

Als ich mich nicht mehr auf das Reiten konzentriere, falle ich aus dem Takt und mein Rucksack schlägt gegen meinen Rücken. Luna schnaubt ärgerlich und ich lasse sie im Schritt die Straße zur Ranch hochgehen.

„Tut mir leid, Süße, ich war wieder in Gedanken!“

Immer diese Grübelei, Shadow, jede andere Stute hätte dich dafür abgeworfen, so in ihren Rücken zu fallen! Sie tut beleidigt. Dass sie mich mit meinem Seelennamen anspricht, ist eine Gewohnheit, die sie mit den anderen Einhörnern teilt. Eigentlich ist es sogar mein wahrer Name, aber ich hätte nichts dagegen, ihn zu vergessen …

Ich sehe ein, dass ich noch einmal betonen muss, dass sie kein normales Pferd ist, aber anstatt mich auf eine Diskussion einzulassen, fahre ich mit der Hand über ihren Mähnenkamm und streichele sie am Hals. Das stimmt sie milde, sie legt den Kopf schief und genießt. Ich grinse, als ich sie so sehe.

Das Tor zur Ranch öffne ich vom Sattel aus. Dabei werfe ich einen Blick auf die Uhr. Um diese Zeit brauche ich nicht nach Celeste Davis, ihrer Schwester oder dem kleinen Mädchen Maya Ausschau zu halten; wenn überhaupt, begegne ich nur Robin allein.

Als wir auf den Hof reiten, erstarrt Luna schon, bevor ich das Tor geschlossen habe.

Vor dem Haus steht ein silberner Jeep mit getönten Scheiben. Neben Robins Wagen sieht er aus wie die Limousine des Präsidenten. Na ja, verglichen mit dem rostigen MG – auch wenn sein Motor stark genug ist, einen Hänger zu ziehen – schneidet sicher jedes Auto besser ab. Schon allein das reicht wahrscheinlich, um Robin auf die Palme zu bringen.

Von den beiden jungen Männern ist jedenfalls nichts zu sehen und ich ertappe mich dabei, aufmerksam zu lauschen, bevor ich Luna wieder in Bewegung setze. Als würde ich die Geräusche eines Duells erwarten! Ich ringe mir ein nervöses Kichern ab – so ein Blödsinn!

Der L-förmige Pferdestall teilt den Hof in zwei Hälften, sodass ich darum herum muss, um den Anbindeplatz und den Reitplatz zu erreichen. Noch immer höre ich keinen Laut außer Lunas Hufschlag.

Zuerst sehe ich die Pferde und bin gleich doppelt verblüfft. Robin sattelt Dragón, den Einhornhengst von Andy, mit dem er nicht gerade erfolgreich ist. Auf der anderen Seite des Hofes steht der Fremde neben der jungen Scheckstute Esmeralda, die ebenfalls Andy gehört hat, bis er fort war und niemand ihre Ausbildung fortsetzte. Allmählich wird mir bewusst, wovon Robins Vater gesprochen hat: Wir schaffen es nicht, die verbliebene Arbeit allein zu bewältigen. Damit hat er ganz recht; viel zu viel ist seit dem letzten Sommer liegen geblieben, aber der Grund dafür ist klar: Niemand hat es gewagt, Andys Andenken zu berühren. Vor Trauer sind wir alle in eine Starre verfallen, die uns nun die Ranch kosten könnte. Ich bin schockiert, das erst jetzt so deutlich zu sehen, und bemerke die Blicke gar nicht, die die beiden mir zuwerfen.

„Buenos Dias, Hermosa, wie schön, dich zu sehen!“, sagt Robin laut und setzt sein gewinnendes Lächeln auf.

Der andere mustert mich nur kurz, nickt mir zu und widmet sich dann wieder seiner Stute.

Er hat schöne Augen, denke ich unwillkürlich, aber gleichzeitig schelte ich mich dafür. Das habe ich sicher von Dina, mich jetzt mit solchen Belanglosigkeiten zu befassen.

Nein, du hast recht, mischt sich Luna mit einem amüsierten Unterton ein, ich mag ihn!

Ich steige ab und lege ihre Zügel auf den Boden, damit sie dort stehen bleibt. Langsam gehe ich zu Robin, aber ich kann den Blick nicht von Esmeralda wenden, die wie selbstverständlich gesattelt und gezäumt wird.

„Weiß er, was er da tut?“, flüstere ich, als ich Robin erreicht habe.

Er zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung. Schätze, mein Vater hat ihm das Pferd gegeben.“

Das kann in meinen Augen nur zwei Dinge bedeuten: Dass er den Jungen testen will, oder aber, dass er ihm ungeheuer viel zutraut.

„Und was tust du?“, frage ich dann und weise auf Dragón, der bereits unruhig im Sand scharrt. Seit Robin sein eigenes Einhorn verlor, hat er oft versucht, sich mit Dragón anzufreunden, aber der Hengst hat seine Angebote nach Kräften abgewehrt. Vielleicht trauert auch er um Andy.

Ich greife nach seinem Zügel, um ihn zu beruhigen. Dann lege ich eine Hand auf sein Fell und versuche, mit ihm zu sprechen. Du bist sicher, sage ich, wir sind doch Andys Freunde. Aber das Einhorn schnaubt nervös und reißt den Kopf hoch. Wie jedes Mal.

„Vertrau mir“, sagt Robin verschwörerisch zu mir, doch dann folgt sein überhebliches: „Chica!“

Ich stöhne. „Ist das deine Art, dich zu beweisen? Du lässt zu, dass er auf einem unausgebildeten Mustang reitet und setzt dich selbst auf das wildeste Pferd, das du finden kannst – nur, um ihm zu imponieren?“ Ich spreche absichtlich etwas lauter als nötig, um den anderen zu warnen. Aber ich wage nicht, mich zu vergewissern, ob er mich verstanden hat, weil ich Robin nicht noch mehr aufbringen will. „Du benimmst dich wie ein Kind!“, werfe ich ihm vor.

Er entreißt mir die Zügel geradezu, und die Art, wie er auf mich zugeht, lässt mich zurückweichen. „Muchas Gracias, Señorita, aber ich brauche deinen Rat nicht!“

Ich knurre ihn an und stampfe beinahe mit dem Fuß auf, als er Dragón wendet und in den Sattel springt. Der Hengst tänzelt auf der Stelle, aber Robin hält ihn hart im Zaum.

„Wir reiten die Weidezäune ab bis hinunter zum Fluss und durch die Prärie zurück, es kann eine Weile dauern!“

Ich schnaube. „Aber erwartet nicht, dass ich euch hinterher zusammenflicke, wenn ihr in Einzelteilen zurückkommt! Ich fange dann schon mal an auszumisten!“ Ich will ihm den Rücken zukehren, doch Robin hat sich schon abgewandt und treibt Dragón eine kleine Anhöhe hinauf. Der Hengst wiehert schrill, schlägt aus und lässt sich kaum halten, und die beste Möglichkeit, die Robin sieht, ist noch mehr von ihm zu fordern.

Der geheimnisvolle Fremde ist genauso schnell im Sattel und zeigt keine Zurückhaltung, als er Esmeralda zu einem schnellen Galopp anspornt. Das Pferd bockt und schlägt mit dem Kopf, doch er hat Robin in wenigen Sekunden eingeholt und wie zwei Jockeys jagen sie den Hügel hinunter und verschwinden in einer Wolke aus Staub.

Im Stall lasse ich meinen Unmut an einem Strohballen aus, der beim zweiten Tritt meinen Stiefel verschluckt. Ich stehe in meiner Socke auf der Stallgasse und blicke mir die Bescherung an. Erst da schaffe ich es, wieder durchzuatmen.

„Warum sind Männer nur so – grr!“, schimpfe ich, als ich Luna reinhole und absattele.

Warum lassen Frauen sich davon beeindrucken, frage ich mich, antwortet sie und stimmt mich damit ebenso nachdenklich. Es kann doch wohl nicht sein, dass dieses Theater mir gelten sollte, oder?

„Du hast recht“, sage ich dann, „es ist es nicht wert, sich darüber aufzuregen. Sie haben es einfach nicht verdient!“

Ich stelle mein Pferd in eine Box und hole die Schubkarre, als mir ein kleiner gelber Hund zwischen die Füße läuft. Es ist einer von diesen ausgesetzten Streunern, die sich unkontrolliert vermehren und die manchmal von den reichen Touristen mitgenommen werden, wenn sie Glück haben und niedlich sind. Maya hat ihn aus Mexiko mitgebracht; wie sie das angestellt hat, weiß ich bis heute nicht. Seitdem folgt er ihr bei jedem Schritt und inzwischen wagt er sich sogar ab und zu ein Stück von ihr weg. Ich sehe mich nach dem kleinen Mädchen um, das mit großen, dunklen Augen in der Stallgasse steht.

„Sprichst du wieder mit deinem Pferd?“, fragt sie schüchtern und wartet darauf, dass ich sie heranwinke.

„Möchtest du es streicheln, es ist ganz brav!“

„Ich kann auch reiten!“, behauptet sie. Eilig hebt sie den Welpen auf, den sie Jingo genannt hat, nach einem Song von Santana. Sie nähert sich Luna, die sie mit einem freundlichen Schnauben begrüßt.

„¡Atención, Maya!“, höre ich Señor Davis rufen, als ich die gegenüberliegende Box ausmiste. Dann belehrt er seine Nichte einmal mehr über die Gefahr, die von Pferden ausgeht, wenn man sich ihnen zu schnell von der falschen Seite nähert.

Das wenige Spanisch, das ich verstehe, hat mir Robin beigebracht. Trotz seiner Mühen bringe ich bisher kaum einen vernünftigen Satz zustande.

Ich schiebe den Gedanken daran beiseite und konzentriere mich auf meine Mistgabel.

„Die Chicos sind ausgeflogen?“, fragt mein Chef amüsiert. Schon wieder brodelt der Ärger in meinem Bauch und daran ist Jeremy Davis immerhin nicht unschuldig.

Als er sich der Box nähert, in der ich arbeite, kann ich nicht anders, als ihn zu fragen: „Warum haben Sie zugelassen, dass sie sich das antun?“

Er seufzt und wartet eine Weile, bevor er mir antwortet. „Es ist vielleicht der einzige Weg für Robin, zur Einsicht zu gelangen.“

„Und wenn er sich dabei den Hals bricht?“ Ich versuche, meiner Stimme mehr Festigkeit zu verleihen, aber ich scheitere kläglich.

„Irgendwann müssen wir unsere Kinder loslassen. Ich habe schon versucht, es seiner Mutter zu erklären. Glaubst du nicht, dass ich ihn liebe, Piper? Er ist schwierig geworden, seit Andy fort ist, aber er ist alles, was mir geblieben ist. Robin und du.“

Ich schlucke und betrachte ihn lange. Er ist mein Boss, aber er war schon fast so etwas wie mein Schwiegervater, und er ist noch immer der Vater meines besten Freundes. Und nicht zuletzt ist er ein Mann, der um seine Existenz kämpft und hart für seine Familie arbeitet.

„Ich habe mit dir nicht darüber gesprochen, damit Robin nicht auch noch glaubt, du hättest ihn verraten“, erklärt er. „Es reicht, wenn er wütend auf mich ist, dich braucht er mehr. Und wir kommen nicht mehr aus ohne einen zweiten Ausbilder.“ Er reicht mir die Hand. „Schließen wir Frieden?“

Ich sehe ein, dass er recht hat, und nicke. „Claro“, murmele ich.

Er lächelt. „Du wirst sehen, er versteht es. Irgendwann muss er es verstehen. Und ich habe einen wirklich guten Reiter auf den Hof geholt!“ Er zwinkert mir zu und endlich meldet sich meine Neugier wieder, nachdem Jeremy Davis sich alle Mühe gegeben hat, meine Sorgen zu zerstreuen. „Und wer ist dieser Reiter, wenn ich fragen darf?“

IIIDina

„Und?“ Ich forme das Wort mit den Lippen, als ich Piper am anderen Ende des Ganges ausmache.

Sie verdreht die Augen und winkt ab. Ich kämpfe mich an den anderen Schülern vorbei bis zu ihr und umarme sie.

„Mach es nicht so spannend!“, verlange ich. „Wer ist er?“

„Später, Dina!“ Sie deutet auf ihr Chemie-Lehrbuch. „Ich habe jetzt einen Test, schon vergessen?“ Während sie das Klassenzimmer ansteuert, bin ich ihr dicht auf den Fersen.

„Erzähl mir doch wenigstens ein bisschen was! Ich verbringe jetzt zwei Stunden mit Ms. Flakes Interpretationen von Der Fänger im Roggen!“ Ich stecke mir den Finger in den Hals, um ihr zu zeigen, wie lebensnotwendig eine interessante Beschäftigung für mich ist.

Piper seufzt. „Okay, Dina. Sein Name ist Richard Oscar Briggs, scheinbar nennen sie ihn Oscar. Er kommt aus Billings, Montana, und arbeitet jetzt auf der Davis Ranch als Ausbilder.“ Sie zuckt mit den Schultern, als wäre dem nichts hinzuzufügen. Mir kreisen sofort tausend Fragen im Kopf.

„Und weiter?“

„Was denn weiter?“

„Na wie ist er so, sieht er gut aus?“

Ich merke, wie sehr sie den Impuls unterdrückt, schon wieder mit den Augen zu rollen. „Ich muss jetzt wirklich los, Dina!“

„Aber du kannst mich doch hier nicht so stehen lassen!“

Sie ist schon ein paar Schritte weiter, als sie sich noch einmal umdreht.

„Luna findet, er hat schöne Augen!“, ruft sie im Gehen und zwinkert mir zu.

Ich hebe eine Augenbraue. „Luna also, aha.“

* * *

Endlose gesellschaftskritische Heranwachsendenprobleme später fühle ich mich selbst, als würde ich im Roggenfeld liegen. Nur dass ich niemanden davor bewahre, eine drohende Klippe hinunterzustürzen, sondern den blauen Himmel über mir betrachte und Lucy in the Sky with Diamonds singe. Einen Song, den Leo früher gern gespielt hat.

Zusammen mit einem Fussel von meinem Ärmel wische ich den Gedanken an ihn fort, während Ms. Flake unsere Aufsätze einsammelt. Mein Kopf dröhnt von der Höchstleistung, die ich in mein Essay gesteckt habe, und ich verspüre das dringende Bedürfnis nach frischer Luft.

Als ich den Klassenraum im Eiltempo verlasse, laufe ich fast in Brendan, der mir auf dem Gang entgegenkommt.

„Hast du Piper schon gesehen?“, frage ich ihn ohne Begrüßung – aber ich weiß, dass er mir das nicht nachträgt. Über meine Schulter hinweg mustert er das Tafelbild zu The Catcher in the Rye.

„Ihr lest den Fänger im Roggen?“

In meinem Kopf singen noch immer die Beatles, während meine Augen zwischen den Schülern auf dem Gang nach Piper suchen.

„Ein furchtbares Buch“, murmele ich abwesend. „Ich kann dir nur raten, nicht den Literaturkurs zu belegen!“ Ich steuere das Chemiezimmer im Seitenflügel des Gebäudes an und Brendan folgt mir wie ein Hund.

„Das habe ich ohnehin schon im letzten Jahr gelesen“, meint er beiläufig, als würde er mit seinen Schuhen sprechen. „Und die anderen Titel auf der Liste eigentlich auch.“

Ich bleibe stehen, um ihn anzustarren. „Im Grunde sollte mich ja nichts mehr überraschen, Brendan …“ Ich schüttele den Kopf.

„Ja, aber?“ Er sieht mich auf seine freundliche Hundeart an, als wüsste er nicht, was sein Vergehen ist. Dazu fällt mir nichts mehr ein.

Piper gesellt sich zu uns, ein Lächeln auf den Lippen. Sie hält mir ein Buch unter die Nase, auf dem ein Atommodell abgebildet ist.

„Du erwartest doch nicht, dass ich das anfasse?“, frage ich und weiche vor dem Teufelswerk zurück.

„Es war die Peptidbindung, ich hab es gewusst!“ Sie strahlt, als wäre sie für den Nobelpreis nominiert worden.

„Proteinbiosynthese?“, fragt Brendan prompt und man könnte meinen, ich wäre diejenige, die eine Stufe unter den beiden ist. Die Ebene, auf der die zwei sich verstehen, wird mir wohl auf ewig verwehrt bleiben.

„Schön, dass man euch so leicht glücklich machen kann!“, sage ich und dann packe ich sie links und rechts am Kragen und schiebe sie vor mir her. „Gehen wir was essen!“

Während unsere knurrenden Mägen dem Strom zur Kantine folgen, spreche ich ein Verbot für alle naturwissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen oder sonst irgendwie wissenschaftlichen Themen aus.

„Damit das klar ist, ich will nichts mehr von alledem hören, ihr elenden Streber!“, schimpfe ich und boxe sie beide in die Rippen. Insgeheim muss ich mir eingestehen, wie schön es ist, Piper so unbeschwert lachen zu sehen, nach allem, was sie im letzten Jahr verarbeiten musste. Und nun auch noch ein neues Gesicht auf der Ranch … Das bringt mich zurück auf meinen alten Gedanken. Während meiner geistigen Kraftanstrengungen hatte ich kaum Zeit, über den geheimnisvollen Fremden nachzudenken. Als ich mich zu Piper und Brendan an den Tisch setze, hole ich das nach – natürlich so, dass sie jeder Überlegung leicht folgen können.

„Also, er heißt Oscar“, fasse ich zusammen und ernte schon den ersten erstaunten Blick von Brendan. „Der Unbekannte auf der Ranch gestern“, erkläre ich. „Also jetzt ist er ja nicht mehr unbekannt! Also er heißt Oscar und kommt aus Montana.“

„Montana?“, fragt Brendan. „Sein Hänger war aus Minnesota.“

„Ist das denn wichtig? Wo ist denn sein Wagen zugelassen?“, will ich von Piper wissen, die die frittierten Kartoffeln auf ihrem Teller hin- und herschiebt.

„Ich hab keine Ahnung“, meint sie. „Ich habe nicht darauf geachtet.“ Die Falte auf ihrer Stirn verrät mir, dass sie zu sehr mit etwas anderem beschäftigt war.

„Was war denn genau los?“, will ich wissen.

„Wie viele Stunden habt ihr noch?“, fragt sie zurück.

„Nur eine“, sage ich, „aber die ist nicht so wichtig, wieso?“

„Danach müssen wir auf die Ranch. Ich habe das Gefühl, dringend verhindern zu müssen, dass Robin und Oscar sich dort die Köpfe einschlagen. Wenn sie sich nicht schon beim Reiten den Hals gebrochen haben!“

„Was ist denn los mit den beiden? Warum war Robin denn so komisch gestern?“, frage ich, während Brendan kauend zuhört. Piper erzählt uns, was sie vor der Schule auf der Ranch erlebt hat.

Ich stoße verächtlich die Luft aus. „Männer! Ich habe langsam wirklich genug von ihnen!“

Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie zurückgekommen sind, als Piper schon fort war. Völlig schweißgebadet, genau wie ihre Pferde, aber immer noch verbissen wie kleine Jungs, die keine Bonbons bekommen. Doch auf irgendeine Art gefällt mir die Vorstellung auch: Ein gutaussehender Fremder mit halb geöffnetem Hemd, die Ärmel bis zu den Oberarmen hochgekrempelt, auf einem unbezwingbaren Mustang … Ich blicke aus dem Fenster und lasse mein Essen kalt werden.

„Das war schon immer dein Problem, Dina! Du kannst nicht ohne sie leben, aber auch nicht mit ihnen!“ Piper grinst frech und Brendan stimmt ihr zu.

„Du musst ihn mir trotzdem vorstellen!“, verlange ich, während ich den Kampf mit meinem Gemüse wieder aufnehme. Ihre Behauptung ignoriere ich diskret.

„Ich?“, fragt sie mit vollem Mund. Als sie gekaut hat, erklärt sie: „Ich habe kein einziges Wort mit ihm gewechselt! Wahrscheinlich erinnert er sich gar nicht an mich.“

„Früher oder später musst du ihm mal auffallen, schließlich arbeitet ihr jetzt zusammen!“ Mir wird wie immer eine Sekunde zu spät bewusst, wie ungeschickt diese Formulierung war. Piper sagt nichts, aber ich merke, dass es in ihr arbeitet.

„Also das soll nicht heißen, dass –“

„Ja ja“, meint sie, „ich weiß ja, dass ich nicht gerade einprägsam bin! Eine graue Maus im Stroh, schon klar!“

„Ach, Blödsinn, das hab ich doch gar nicht gesagt!“

„Aber gemeint!“, entfährt es Brendan, der Piper immer in Schutz nimmt, wenn er kann. Ich widme ihm einen Jetzt-fang-du-nicht-auch-noch-an!-Blick und bemühe mich, Piper wieder gut zuzureden, aber ich habe es versaut.

„Gib es auf, Dina!“, sagt sie. „Ich weiß ganz genau, wer ich bin. Und ich kann nicht behaupten, dass mich das stört.“ Sie legt das Besteck neben den halb vollen Teller und stülpt ihren Becher um, dann schiebt sie den Stuhl zurück und steuert die Geschirrrückgabe an. Ich springe auf, um sie einzuholen, aber Brendan ist schneller und stellt sich mir in den Weg.

„Lass sie in Ruhe, Dina!“, sagt er fast bittend und der unausgesprochene Satz: Du machst es nur noch schlimmer! steht ihm ins Gesicht geschrieben.

„Nein, das werde ich nicht und du weißt es. Sie kann sich nicht ewig verkriechen!“, sage ich laut genug, damit sie es hört. „Sie versinkt buchstäblich im Selbstmitleid, seit Andy tot ist! Vielleicht würde es ihr guttun, wenn sie mal wieder etwas anderes sehen würde als Robin und die Pferde. Aber meine Einladungen schlägt sie ja immer aus!“

Piper verschwindet in Richtung ihres Schließfachs und blickt nicht zurück. Sie ruft nur: „Wisst ihr, ich glaube, ich fahre doch sofort zur Ranch!“

Brendan und ich sehen uns an und denken dasselbe. Dann laufen wir ihr hinterher.

„Du kannst nicht schon wieder die Schule schwänzen!“, sage ich. „Deine Mutter reißt uns den Kopf ab!“

„Falsch!“, antwortet sie, während sie ihr Fach öffnet und ihre Sachen einpackt. Dann grinst sie mich an. „Danny reißt euch den Kopf ab!“

Ich überlege, auch zu meinem Schließfach zu laufen, aber wenn ich die letzte Stunde ohnehin sausen lasse, ist es eigentlich egal, ob ich meine Hausaufgaben mache oder nicht. Brendan unternimmt ebenfalls keine Anstalten, sich vom Fleck zu rühren, aber wahrscheinlich schleppt er sowieso den ganzen Tag all seine Bücher mit sich rum.

Auf dem Weg sagt niemand von uns ein Wort. Piper radelt schweigend vorneweg und wir müssen unsere ganze Kraft in die Pedale legen, um nicht zurückzufallen. Wir lassen die Schule und die Stadt hinter uns und folgen der Straße durch die Felder, die irgendwann zur Davis Ranch führt. Als wir in die Einfahrt biegen, geht es steil bergan und ich keuche ein paar Minuten, bis ich aufgebe und absteige.

„Oh Mann, Piper, du willst es mir echt heimzahlen, was?“ Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Sie stellt sich in die Pedale und konzentriert sich auf den Weg, aber ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel.

„Hör endlich auf!“, sagt Brendan zu mir, der es nicht gesehen hat.

Das Tor steht offen und wie beinahe jeden Nachmittag im Frühjahr herrscht auf dem Hof ein reges Treiben. Interessenten mit Pferdetransportern begutachten die Mustangs, die Robin vorführt, während Jeremy Davis die Reitanlage und seine Nachzuchten präsentiert, immer wieder zum Handy greift und gegen Abend der einen oder anderen gut zahlenden Anwältin oder Zahnärztin eine Dressurstunde erteilt. Zum ersten Mal nehme ich wirklich wahr, wie viele Leute zwischen Stall und Reitplatz herumlaufen, immer darauf bedacht, nicht in Pferdeäpfel zu treten oder einem der schmutzigen Männer die Hand zu geben. Dabei lachen sie ausgelassen über ihre eigenen Witze und stehen eigentlich permanent im Weg.

Niemand bemerkt uns, als wir die Räder etwas abseits an eine Mauer lehnen. Niemand außer Maya, die uns durch die Beine der Erwachsenen entgegenläuft, gefolgt von ihrem Welpen.

„Wart ihr in der Schule?“, schreit sie und fällt beinahe über ihre eigenen Füße. Sie trägt keine Schuhe, nur ein staubiges Kleid, und zusammen mit dem struppigen Hund sieht sie aus wie ein Kind von der Straße.

„Ja, wir haben viel gelernt!“, sagt Piper und beugt sich zu ihr runter. Das Mädchen hüpft um sie herum und als sie sich dreht, fliegt das Kleid hoch wie ein kleiner Wirbelsturm.

„Soll ich euch etwas zeigen?“

„Einen neuen Tanz?“, fragt Piper.

„Nein, ein neues Pferd!“

„Ein neues Pferd?“ Wir blicken uns verwundert an. Maya ergreift zur Antwort Brendans Hand, und er lässt sich von ihr mit zum Stall ziehen.

„Dort ist er!“, ruft das Mädchen und deutet in eine düstere Ecke, in der lange kein Pferd mehr stand.

„Eine von Andys Boxen“, flüstert Piper und ihre Finger schließen sich unwillkürlich zu einer Faust.

Als wir uns nähern, schnaubt das Pferd unruhig, aber es hat sich von uns abgewandt und bleibt im Schatten. Die Konturen seines Fells verschmelzen mit der Dunkelheit, nur der Schweif peitscht nervös gegen die Bretterwand. Aufmerksam lauscht es in alle Richtungen und scharrt mit dem Huf im Sägemehl.

„Gehört er Oscar?“, fragt Piper Maya, die mit ihrem Hund neben uns im Stroh hockt.

Sie nickt eifrig. „Es ist sein Einhorn!“

Ich lächele über ihre kindliche Fantasie. Piper und Brendan tauschen einen verwunderten Blick. Wahrscheinlich meint Maya damit, dass sie das Pferd so schön findet, obwohl ich ihre Ansicht nicht ganz teilen kann.

Natürlich kann es nur ein normales Pferd sein – andernfalls hätten wir es sofort erkannt. Niemand von uns besitzt das zweite Gesicht, aber wir haben unseren Blick für das Magische trainiert und können unsere Einhörner inzwischen leicht von Pferden unterscheiden. Von ihrer Stirn geht ein Leuchten aus, als würden sie dort ihre Seele tragen. Und ihre Augen … Brendan würde vielleicht sagen, sie hüten das Wissen von Jahrtausenden. Und so ist es schließlich auch.

„Er scheint ziemlich nervös zu sein“, sage ich. „Na ja, hier ist auch viel los, all die Leute … Vielleicht können wir auch erst mal verschwinden, bis es etwas ruhiger ist. Ein Stück ausreiten oder so …“

Als Piper zu einer Antwort ansetzt, hat Brendan etwas am Fenster entdeckt und winkt uns heran. „Kommt mal her, das müsst ihr euch ansehen!“

Maya bleibt auf dem Boden hocken, aber Piper und ich sind sofort bei ihm und schauen nach draußen auf den Reitplatz. Er liegt ein Stück unter uns, sodass uns die Menschenmenge nicht die Sicht versperrt. Wahrscheinlich richten sich in diesem Moment einhundert Augen auf das temperamentvolle rote Pferd, das den Kopf hoch trägt und mit wehendem Schweif durch den Sand tanzt. Seine Hufe fliegen im wirbelnden Staub, während der muskulöse Nacken den Schwung auffängt und die Bewegung in ein weiches Federn verwandelt.

Mir bleibt der Mund offen stehen. „Wahnsinn, Piper, er ist wirklich ein Gott im Sattel!“

Ich drehe mich nicht zu ihr um, aber ich fühle ihr stolzes Lächeln, als sie sagt: „Ich habe ihm ein bisschen bei der Ausbildung geholfen.“

Niemand von uns kann die Augen von Robin wenden, als er das Pferd seitwärts auf den Zirkel treibt und zu einem eleganten Trab versammelt. Er stoppt ein paarmal, wendet und galoppiert wieder an, bis er endlich die Stute zügelt und hält. Erst dann wagen wir wieder zu atmen.

„Sie heißt Mariposa“, erklärt Piper, „wahrscheinlich hat er sich ihre Vorführung als Höhepunkt aufgespart.“

„Wie passend“, sagt Brendan, „ein tanzender Schmetterling. Ich vermute, sie wird einen guten Preis erzielen.“

„Ja, das wäre schön, ich würde es ihm gönnen.“

Ich lasse meinen Blick über die Zuschauer wandern und bleibe an einer jungen Frau hängen, die neben Jeremy Davis steht und mit ihren perfekt lackierten Fingerspitzen begeistert applaudiert.

„Wer ist das dort?“, frage ich Piper. „Sieht nicht wie eine Reiterin aus …“

„Oh doch, das ist Nicole, eine von Robins neuen Schülerinnen. Sie arbeitet in irgendeiner Kanzlei.“

„Ach, daher der Minirock“, meint Brendan trocken.

„Sie nimmt natürlich Privatunterricht“, erklärt Piper, „Einzelstunden auf Viento.“

„Auf Viento?“, frage ich verwundert, aber Piper winkt ab.

„Sie kommt nicht wirklich mit ihm zurecht, auch wenn Robin sie jedes Mal in den höchsten Tönen lobt.“

„Schon wieder eine Neue!“, murmele ich. „Ich gebe ihr noch zwei Wochen, bis er das Interesse an ihr verliert. Sie kann einem fast jetzt schon leidtun.“

Piper starrt ins Leere, als könnte sie daran nichts ändern. Ich will sie ärgern und sage: „Du musst wirklich mal härter bei ihm durchgreifen!“ Aber sie reagiert nicht.

In meinem Rücken hörte ich ein leises, klickendes Geräusch. Silberne Sporen auf der Stallgasse.

Oscar streift sich gerade seine Handschuhe über und steuert auf die Sattelkammer zu. Wahrscheinlich hat er draußen ein Pferd angebunden.

Als wir alle ihn anstarren, sagt er beiläufig: „Hallo. Ich wollte euch nicht stören.“ Seine Stimme klingt scheu, als ob er sie selten benutzen würde. Dabei ist sie so warm, dass ich mich unwillkürlich wohl in seiner Nähe fühle.

Er greift nach einem Sattel und wendet sich zum Gehen, aber ich halte ihn mit einem Lächeln auf.

„Oh nein, du störst uns gar nicht!“, behaupte ich und entferne mich demonstrativ ein paar Schritte vom Fenster.

Er nickt in Richtung des Reitplatzes. „Ihr müsst die vielen Menschen schon ziemlich leid sein.“

Vampir, denke ich sofort, er kann Gedanken lesen. Aber dann erinnere ich mich daran, dass er uns gehört haben muss, als er sein Pferd angebunden hat, und rufe mich zur Vernunft. Es ist taghell draußen und nichts, absolut nichts an ihm ist vampirähnlich. Im Gegenteil, wenn man darauf achtet, könnte man meinen, er täte alles, um diesen Verdacht nicht aufkommen zu lassen. Er schreitet fest aus, sodass ich seine Absätze höre, und schirmt die Sonne nicht ab, die in schmalen Streifen durch die Bretter dringt und in sein Gesicht fällt. Nach ein paar Sekunden tadele ich mich für meine Paranoia und stufe ihn als harmlos ein. Ich setze wieder mein Lächeln auf und probiere es dann noch einmal.

„Du bist Oscar, nicht wahr? Brauchst du vielleicht Hilfe?“ Ich gehe einen Schritt auf ihn zu und strecke ihm die Hand entgegen. „Mein Name ist Dina und das hier sind Brendan und – Piper kennst du ja schon!“

Höflich schiebt er den schweren Sattel auf den linken Arm. Irgendwie der falsche Moment für einen Händedruck, fällt mir ein, aber jetzt ist es zu spät. In einer fließenden Bewegung ergreift er meine Finger mit seinem schwarzen Handschuh. Diese Geste wirkt auf mich gleichzeitig befremdlich und vertraut, sodass ich ihn einen kurzen Moment anstarre. Ein neues Bild durchzuckt meine Gedanken, aber es gelingt mir nicht, es zu greifen. Als ich keine Anstalten mache, ihn loszulassen, räuspert er sich und sagt: „Du weißt ja schon, wie ich heiße.“

Aber nicht, wer du bist, denke ich automatisch. Jetzt endlich ziehe ich mich zurück. Doch auch diese lange Berührung konnte in mir nichts auslösen. Keinen Hinweis auf seine Vergangenheit oder seine Absichten; meine Gabe lässt mich im Stich.

„Da wäre tatsächlich etwas, das ich brauche“, sagt er und blickt zu Piper. „Habt ihr ein paar Bandagen?“

Während sie noch überlegt, ob sie ihm antworten soll, bin ich ihr schon zuvorgekommen. „Die kann ich dir zeigen! Komm mit!“

Ich gehe zurück in die Sattelkammer und steuere einen Seitenschrank mit Schubladen an. Nach kurzem Suchen habe ich die richtige gefunden und ziehe sie bis zum Anschlag heraus.

„Fleece oder Elasthan? Welche Farbe? Für welches Pferd? Vorder- oder Hinterbeine?“ Ich halte ihm eine ganze Auswahl unter die Nase.

Einen Moment ist er sprachlos, dann entscheidet er: „Etwas Einfaches!“

Ich muss schmunzeln, als ich das Fach wieder schließe. Wahrscheinlich ist er mit dieser Vielfalt völlig überfordert. Ich gebe ihm zwei meiner Meinung nach multifunktionale Bänder und folge ihm nach draußen, wo er endlich seinen Sattel loswird. Piper und Brendan stehen bei dem Pferd und unterhalten sich leise, die Hände in den Taschen vergraben und mit den Füßen im Staub scharrend. Obwohl ich selbst ziemlich unschlüssig bin, will ich noch etwas Nettes zu Oscar sagen, bevor ich gehe, und spreche ihn auf sein Pferd an.

„Er ist schön“, versichere ich. „Ein bisschen nervös vielleicht. Wie heißt er?“

„Phoenix“, sagt er, während er die Gurte anzieht und die Bügel einstellt.

Brendan mustert ihn noch immer argwöhnisch. In seiner Stimme liegt etwas selten Provozierendes, als er fragt: „Wie der Feuervogel, der aus der Asche aufersteht? Ein mythisches Wesen, dass den Menschen Hoffnung gibt?“

Oscar klappt das Sattelblatt herunter. Er mustert Brendan ruhig, dann antwortet er: „Nein. Wie eine Stadt in Arizona.“

IV

Die beiden Hexen wanderten schon seit Tagen durch die Sümpfe. Ihre Kräfte waren beinahe erschöpft, ihre nackten Beine versanken im Morast, das Haar klebte ihnen feucht an der Stirn.

Der Jäger war ihnen eine ganze Nacht und einen halben Tag lang gefolgt, doch er war nicht nah genug an sie herangekommen. Ihre Fallen waren heimtückisch und ihre Magie vielfach stärker durch das Hornpulver des Einhorns, das sie bei sich trugen. Irgendwann hatte ihn die Pflicht zurück in sein Revier gerufen, seine Königin hatte nach ihm verlangt.

„Zum Glück sind wir ihn nun los!“, schimpfte Lucia. „Es reicht, wenn die furchtbaren Wölfe immer wieder unsere Spur finden! Haben die Vampire keine eigenen Sorgen? Sie sollten langsam verstehen, dass sie gegen uns keine Chance haben.“