2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Sein Herz drängte ihn vorwärts, doch er verharrte im Anblick ihrer Gestalt, die über dem Land zu schweben schien. Er hätte ihr alles, was sie sehen konnte, zu Füßen gelegt, all die Hügel, die grünen Wiesen, die Klippen und die Dünen. Doch ihr Verlangen erstreckte sich über die See – weiter, als sein Arm reichte.« Auriel spürt Lúthiens Sorge, als sie zum Thing der Elf Völker auf die Vestshaeren segeln. Die Raubzüge an ihren Küsten lassen nicht nach. Der König der Inseln empfängt sie überraschend kühl. Als Lúthien versteht, was er Krystan genommen hat, sieht er sich offen angeklagt: Plötzlich muss er vor den Königen fliehen - doch in seinem Kielwasser folgt ihm ein schwarzes Drachenschiff. »Raubzüge« ist Band 6 der Eiselfen-Saga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Josefine Gottwald

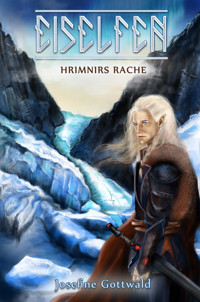

EISELFEN

RAUBZÜGE | Band 6

IMPRESSUM

ISBN-13: 9783757923204

Deutsche Erstausgabe Juli 2020

Copyright © 2023 Josefine Gottwald

Schlachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna

Umschlaggestaltung: Vivian Tan Ai Hua

Innenillustrationen: Martin Mächler

Korrektorat: Annett Groh

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Titel

Prolog

Schiff im Nebel

Belagerung

Totenruhe

Die Autorin

Zum Weiterlesen …

Prolog

Wolkenschatten flohen über die Wiesen, hinter den Bergen rauschte die Brandung. Der Wind zwang das Gras nieder, fett wie Pfauenfedern duckte es sich an die Hügel. Dem König wehte sein Haar ins Gesicht; wie durch einen Vorhang sah er die tanzende Gestalt – vielleicht war er schon immer nur Beobachter ihrer Aufführung gewesen.

Die Prinzessin rannte die Wiesen hinauf. Ihr Lachen wurde davongetragen und überholte sie auf dem Weg zum Berg. Eine Böe blies ihr Gewand auf, es flog wie das Kleid einer Sturmgöttin. Ihre Ärmel entblößten die schmalen Gelenke, diese Hände, die so viel Macht hatten. Ihr Brustkorb hob sich schnell, als sie stehen blieb. Sie blickte über die Schulter zurück. Ihre Augen riefen nach ihm.

Bedächtig stieg er hinter ihr hinauf und folgte ihrer lockenden Geste – sie hatte einen Arm ausgestreckt. Sein Körper war schwer; gern hätte er geglaubt, dass es von dem wollenen Umhang kam, auf den sich die Gischt als feiner Nebel gelegt hatte. Der Sturm hatte das Meer so aufgeregt wie sein Blut.

Als er sie einholte, umfasste er ihr Gelenk – zu leicht konnte sie ihm entgleiten. Sie hatte die Augen geschlossen und begrüßte den Wind auf ihrem Gesicht. Ihre Lippen waren wie Rosenblätter, von salzigem Tau besprüht. Er näherte sich ihrem Mund, doch ihr Arm hielt ihn auf Distanz.

»Komm, mein Liebster!«, rief sie gegen den Sturm und blickte zur Kuppe des Berges. Dann raffte sie ihre Schöße mit einer Hand und sah ihm direkt in die Augen. »Gleich werden wir höher als alles sein!«

Er fürchtete die funkelnde Leidenschaft, die ihren Blick zum Glühen brachte – als ob er sich daran verbrennen konnte. Wehrlos ließ er zu, dass ihm die Finger entglitten und sah, wie sie weiter hinauf¬stürmte. Es musste der Gipfel sein, mit nichts Geringerem hätte sie sich zufrieden gezeigt.

Als sie oben war, breitete sie die Arme aus. Er sah, wie ihr Brustkorb bebte, aber auch in der Anstrengung blieb ihr Gesicht blass; ihre Haut war wie jungfräulicher Schnee, der auf den Inseln so selten war. Ihre ersten Worte trug der Wind davon, dann rief sie noch einmal: »Hier ist das Dach der Welt, hier sind wir den Ahnen am nächsten! Komm herauf, Geliebter, und sieh auf dein Land hinab!«

Sein Herz drängte ihn vorwärts, doch er verharrte im Anblick ihrer Gestalt, die über dem Land zu schweben schien. Er hätte ihr alles, was sie sehen konnte, zu Füßen gelegt, all die Hügel, die grünen Wiesen, die Klippen und die Dünen. Doch ihr Ver¬langen erstreckte sich über die See – weiter, als sein Arm reichte.

Als er sie endlich eingeholt hatte, ließ er sie nicht mehr los. Sie lachte über seine Verzweiflung. Er spürte ihre schmalen Schultern unter seinen Händen, jede einzelne Rippe dieses filigranen Körpers. Doch er spürte auch die Kälte durch den Stoff, ihre Haut wurde kalt wie Eis. Die Erregung ergriff von ihr Besitz, der Damast hielt dem Frost nicht stand. Die Juwelen auf ihrer Brust waren schon mit einem feinen Hauch überzogen: Der Granat schimmerte unter dem Raureif wie wilde Beeren.

Entschlossen küsste er die blassen Lippen. Ihre Züge waren fahl wie der Tod. Nur in ihren Augen funkelte die Gefahr. Er küsste sie wieder, länger diesmal, und endlich vergaß sie den Zauber.

»Ich will nicht, dass du gehst«, sagte er.

Sie wandte sich ab, und der Wind wehte ihm ihr Haar entgegen. Sie hatte es nur dicht am Kopf eingeflochten, sodass die rotgoldenen Spitzen wie Peitschen durch die Luft zuckten.

Langsam schob sie ihn fort. Er flehte mit den Augen, glaubte, das Eis in der Luft zu spüren, als sie sagte: »Bald, Liebster, bald.« Ihre Stimme war wie knisternder Schnee. Sie streifte seine Hände ab, legte die Finger an seine Schläfen und streichelte seine Wangen. Er sah sie unverwandt an. »Und wenn ich zurückkehre«, sagte sie leise, »werde ich dir eben¬bürtig sein.«

Er schüttelte den Kopf. Doch bevor er sprach, raubte sie ihm einen Kuss, und er vergaß zu atmen. Sein Mund hielt ihre Lippen fest. Ihre Hände griffen in sein Wams und zogen ihn mit sich zu Boden. Sie lachte, als der Saum ihres Kleides riss.

»Hier!«, sagte sie und trennte einen Streifen der Spitze ab. Er betrachtete die Bernsteine, die darauf gestickt waren; man hatte sie mit heißer Nadel durchbohrt. »Nimm dieses Andenken als Trost!«

In ihren Pupillen sah er sein ernstes Gesicht. »Ein schönes Symbol für die Art, wie du mir entfliehst …«

Sie blähte die Nasenflügel, als sie sagte: »Du weißt, dass es nötig ist.«

Er küsste sie, ohne die Augen zu schließen – als könnte sie mit einem Blinzeln schon wie ein Traum entschwinden. Er flüsterte: »Nur die Aussicht auf deine Rückkehr lässt mich die Trennung ertragen.«

Im selben Moment rang sie ihn nieder und stützte sich auf seine Brust. Ihr Lachen wollte nicht enden. Wehrlos ergab er sich dem Gefühl und betrachtete ihren schlanken Hals. Über ihm hing das glänzende Medaillon; er fuhr die Kette mit der Fingerspitze entlang. Als es aufschnappte, sah er sich selbst: Stattlich, sicher, ein Mann der Tat. Bis heute hatte er nie Zweifel gehegt.

Er tastete nach ihren Händen. Ihre Finger waren wie Eis; er fürchtete, sie zu zerbrechen. Seine Stimme war nur noch schwach – sie hatte allen Widerstand in ihm bezwungen.

»Wie kann ich unser Glück der Willkür eines anderen überlassen!«

Sie sah auf das Schmuckstück, antwortete nicht. Er blickte auf sein Portrait und auf die Haut ihres Busens darüber.

Als er sich aufbäumte, um ihre Lippen zu erreichen, öffnete sie sein Wams und schob ihre Finger zwischen die Ösen. Er spürte die Kälte an seinem Herzen. In ihren Augen funkelte Stolz. »Vielleicht werde ich hier bald meine Heimat tragen … Und du wirst die Erinnerung an eine Zeit voller Sehnsucht sein …«

»Du quälst mich.« Er schloss die Augen. Es kostete ihn Kraft, die Worte zu sagen: »Aber ich kann dich nicht halten.«

Sie schüttelte ihr Haar und lachte ihr helles Elfenlachen, das wie silberne Glöckchen klang. Die Hügel warfen die Töne zurück, sodass es aus allen Richtungen kam.

»Was bist du nur für ein Wesen …« Die Natur schien stets mit ihr im Bunde zu sein. Und mit ihr über ihn zu lachen.

Fester sagte er: »Die Inseln sind deine Heimat!« Doch er wusste, wie verzweifelt er klang. »Hier bist du aufgewachsen und hast gelernt, hier hast du eine Familie gefunden.«

»Meine Mutter ist tot«, sagte sie. »Meinen Vater verabscheue ich.« Ihre Augenbrauen, fragend zusam¬mengezogen, schienen ihn fast zu bitten, als sie ihre Nasenspitze auf seine senkte. »Lass mich in die Nordhlande gehen!« Ihre Stimme war leise. »Lass mich einfordern, was mir gehört. Sonst werde ich niemals Ruhe finden.«

Er wusste, dass sie nichts versprechen würde. Er presste die Lippen aufeinander und musste sich zwingen zu nicken. Er fühlte ihre Worte auf seiner Haut, als sie hauchte: »Nun, Liebster, verlasse ich dich!«

Alles in ihm rebellierte. Er hielt ihre Arme fest, grub seine Finger in den Damast und küsste sie voll Verzweiflung. Er wollte ihren Kuss auskosten, diesen unzähmbaren Kuss, der ihn um den Verstand brachte. Aber seine Furcht war zu groß – er erwachte.

Das Deckengemälde glich einen Augenblick dem tatsächlichen Sternenhimmel. Er schien seinem Körper entwichen zu sein; langsam spürte er seine Arme, schwer lagen sie neben ihm, niedergerungen von der Macht ihrer Leidenschaft.

»Geliebte …«, flüsterte er. Ein Ton, den nur Geister hörten. Ein sanfter Hauch wich von seinem Gesicht, und kalter Schweiß blieb zurück. Das Bett neben ihm war leer.

Er fuhr sich über die Stirn, aber seine Hände waren ebenso feucht. Er warf die Kissen fort, den trügerischen Damast, dann setzte er sich auf. Er wollte die Sterne nicht sehen, oder die grünen Hügel. Ein Fensterladen schlug gegen die Wand, der Wind hatte ihn losgerissen; er strich um die Mauern der Burg wie ein einsamer Wolf.

Als er aufstand, war er wieder der König. Er packte den Riegel mit eiserner Hand, dann sah er das Meer und hielt inne. Aufgewühlt wie ein wildes Heer stürm¬te es gegen die Klippen. Der Wind peitschte die Sträucher in den Dünen.

Er fühlte solche Enge in seiner Brust und schrie seinen Schmerz in die Wogen. Der Sturm fuhr in den Vorhang und in sein Haar – versuchte ihn niederzuwerfen. Es wäre eine Nacht nach ihrem Geschmack gewesen. Er hatte sie wie den Wind geliebt, und nun sandte sie ihm in tosenden Nächten ihren Gruß aus dem kalten Grab.

Er ging zum Bett und nahm die Schatulle, in der er das Letzte bewahrte, was ihm von ihr geblieben war. Der Stoff hatte Tränen und Blut aufgesogen, er war beinahe ein Teil von ihm. Er ließ das Band durch die Finger gleiten und fuhr über die blinde Oberfläche der Bernsteine, von Zeit und von Trauer getrübt. Langsam wurde er ruhiger.

Er starrte auf den Boden und fühlte nun das Robbenfell unter seinen Füßen. Einmal hatte er sie darauf im Schein das Kamins fast geliebt – beinahe, alles an ihr war beinahe; man konnte glauben, selbst ihr Tod wäre Trug, und sie lachte noch immer.

Der Schmerz zog sein Herz zusammen. Er umfasste das Band mit den Steinen und ging zurück an das Fenster. Als er in die Brandung sah, dachte er an die Opfer seines Zorns, die das Meer mit sich genommen hatte. Er glaubte, ihre Gesichter in den Wellen zu sehen, das Wasser rot von Blut. Bitter flüsterte er: »Du wärest stolz auf mich, Liebste. Ich habe dem Frieden abgeschworen.«

Die Wogen trugen Schaumkronen wie Ertrinkende heran – Hände, die nach ihm greifen wollten, Wrackteile, sterbende Schreie. In dieser Nacht war er dankbar für die Stärke, die sie ihn gelehrt hatte. Seine Rache würde ihr Unsterblichkeit geben.

Schiff im Nebel

Getragen von den Herbstwinden segelte die Dormengast über das Westliche Meer. Es hatte aufgefrischt, und die Brise vertrieb nun die Dunstbänke, die das Schiff in der Nacht wie Geister umgeben hatten. Auriel hatte wachgelegen und im Schein einer Öllampe Lúthiens Gesicht betrachtet. Ihre Hand lag auf seiner Brust und spürte den Schlag seines Herzens.

Der König wirkte angespannt im Schlaf, seine Stirn war tief gefurcht, voller Sorge um sein Land. Die Raubzüge an den Küsten hatten noch immer nicht nachgelassen. Die unbekannte Bedrohung der schwar¬zen Ritter trieb Lúthien den Schweiß auf die Stirn. Als er stöhnte, strich Auriel über sein Haar, bis zur Schläfe hinab. Ein Bild durchfuhr sie wie ein Blitz. Feuer. Brennende Häuser und niedergestochenes Vieh. Der König warf den Kopf zur Seite. Schreie von Frauen und Kindern. Auriels Hand zitterte. Dann endlich eine Flut, die nur Schweigen zurückließ.

Sie zog die Felldecke bis zum Kinn und umhüllte sie beide. Durch die Zeltbahnen blickte sie in den Himmel und suchte die Nähe zu den Sternen. Das sanfte Wiegen der Wellen konnte sie nicht zur Ruhe bringen. Lúthien flüsterte ihren Namen wie einen leisen Ruf. Auriel beugte sich über ihn und küsste seine Lider. Sie fühlte, dass er ruhiger atmete.

»Schlaf noch«, sagte sie. Dann erhob sie sich vom Lager und hüllte sich in ihren Umhang. Leise glitt sie nach draußen.

Am Steuer kauerte der Skalde und nickte ihr schweigend zu. Auriel ging vorüber, sie wandelte wie im Traum. Vom Heck aus sah sie in den Nebel und suchte nach der Küstenlinie, die hinter ihnen entschwand. Die Stelle, wo das Meer in den Himmel überging, war zu dichten Wolken vermengt, die die Dämmerung wie Flammen färbte. Einen Tag und eine Nacht waren sie unter dem fahlen Licht gesegelt, das jede Entfernung unbestimmt machte. Fast glaubte Auriel, den grauen Schleier, der sie umgab, auf ihrem Haar zu spüren; der Nebel hatte sich in schweren Tropfen festgesetzt, und nur die Spitzen ihrer Locken wirbelten in der Seeluft. Die Sorge machte ihr Herz schwer und hielt ihre Hände mit steifem Griff an der Rim. Sie blickte auf die weißen Knöchel und erinnerte sich an die kleinen Finger, die ihr zum Abschied gewinkt hatten.

»Leb wohl, mein Stern«, flüsterte sie. Ihre Vernunft sagte ihr, dass die Prinzessin in den Armen der Pries¬terin so behütet war, wie sie sein durfte, und dabei so frei, wie sie konnte. Wahrscheinlich würde sie selbst in den wenigen Tagen wachsen und sie mit einem anderen Blick begrüßen, wenn sie sich wiedersahen. Dennoch schmerzte es Auriel, dass ein Teil von ihr in der Festung am Fjord zurückblieb.

Der Schrei eines Küstenvogels kündigte Land an. Auriel wunderte sich, wie bedrohlich ihr die Klänge des Windes erschienen waren, als ihr der Norden noch fremd war. Nun dachte sie mit Sehnsucht an die Nordhlande und die ersten Flocken, die dort jetzt fallen mussten.

Sie zog ihren Umhang fest um ihren Leib und erinnerte sich an Lúthiens Worte. »Sieh nicht zurück«, hatte er gesagt, »es verstärkt nur den Schmerz …« Leise schüttelte sie den Kopf. »Viel zu oft sprichst du vom Schmerz, mein König. Du trugst ihn immer in dir.«

Sie hatte darüber nachgedacht, was es für Lúthien bedeutet hatte, als Thronerbe eines Tyrannen aufzuwachsen. Um seine Position zu behaupten, musste ein Herrscher selbst wie eine Festung werden. Doch nun, da ein Feind ihr Land bedrohte, bot das Thing der Könige Beistand. Sie sollten voll Hoffnung sein.

Leise sprach Auriel zu den Ahnen, dann schloss sie die Augen und lauschte auf ihre Empfindungen. Sie hörte das Rauschen des Windes und das Flattern, mit dem er das Segel blähte, das leise Glucksen des Meers und das Schlagen der Wellen gegen den Rumpf. Allmählich verstand Auriel, warum die Nordischen so leidenschaftlich zur See fuhren: Es war wie zwischen Welten zu reisen.

Sie versuchte, ihre Hände zu entspannen und löste ihren Griff aus dem Holz. Dann tat sie einen Schritt auf das Deck zurück. Lúthien hatte sie gebeten, vor den Männern nicht mit nackten Füßen zu gehen, aber in ihr war zu viel von der Priesterin, zu der man sie aufgezogen hatte. Die Gewohnheit des Königs, Handschuhe und Stiefel zu tragen, würde Auriel nie verstehen – sie musste die Welt spüren, die sie umgab; und manchmal wurde es leichter, wenn man Barrieren niederriss.

In einem Gefühl von Freiheit löste sie den Knoten aus ihrem Haar und ließ auch die letzten Strähnen im Wind tanzen. Gedämpft nahm sie wahr, dass man sie beobachtete; die Seekisten knarrten, als die Männer ihr Gewicht verlagerten. Auriel lächelte, sie war weit fort.

Unter ihren Sohlen spürte sie die Planken, und darunter und um sich herum all das Meer, das sie einschloss. Tief unten am Grund ruhte die Magie und wartete auf den Moment, in dem Auriel sie rief. Sie gewahrte leise Schwingungen, wie ein Zittern der Adern, das von den Wellen überdeckt wurde. Auriel öffnete ihr Herz für die Botschaft und fühlte die Nähe zu Aradis. Plötzlich blickte sie durch den Nebel hin¬durch: Er hatte sich vor ihr wie ein Tor geöffnet, und dort, weit in der Ferne, saß das Kind in den Armen der Zofe und hatte die winzige Hand erhoben. Aradis, Tochter der Nordhlande und der Auen, hatte mit ihrem ersten Lebensjahr unerwartet dunkle Augen – die Augen ihrer Mutter – bekommen. Doch weit mehr würde sie mit dem Auge sehen, das verborgen hinter ihrer Stirn lag, und das die Priesterinnen im Süden mit Kohle umrahmten, um den Blick in die Seele zu schärfen.

Die Prinzessin hatte nur langsam das Laufen gelernt, aber sie schien von einer Wahrnehmungsfähigkeit für Dinge, die höher als die Natur waren. Wenn sie über Sonnenstrahlen lachte, folgte ihr Blick magischen Wesen, die für andere unsichtbar waren. Die Elementare zeigten ihren Tanz nur dem, der ihnen würdig erschien.

Auriel atmete ruhig, erfüllt von der Gewissheit, dass sie auch etwas mit sich genommen hatte. Die Verbindung zu ihrem Blut konnten selbst Meere nicht trennen – im Gegenteil: Das Wasser half ihr, Aradis zu spüren, ihr Gemüt zu erkennen und vielleicht sogar zu ihr zu sprechen.

In ihrer Brust fühlte sie neben dem Zug, der sie in der Heimat hielt, ein ungeduldiges Drängen, das Mut mit sich brachte. Sie wandte sich um und besah das Schiff mit einem neuen Blick: Der Skalde hatte das Steuer abgegeben und stand mit dem König am Bug. Lúthien kratzte sich am Kopf und blickte über das Meer, als segelte er in die Ungewissheit. Sein Umhang lag schief über der Schulter – trotzdem konnte jeder Mann an seiner Haltung den Adel erkennen. Der König kam seiner Aufgabe nicht mehr mit Resignation, sondern mit Ehrgefühl bei, seit er akzeptiert hatte, dass die Ahnen für ihn ein Schicksal vorsahen. Eine Brise fuhr in seine Gewänder und spielte mit dem Fell des Winterhirschs, das Auriel an das Tuch des Umhangs geheftet hatte. Nicht ohne Stolz fiel ihr auf, wie es seine Erfahrung kleidete: Das Haar war so fein wie sein eigenes und vom selben edlen Glanz. Doch zwischen Lúthiens Augen sah sie noch immer die steile Falte; selbst auf die Distanz spürte Auriel, dass sein Herz so aufgewühlt war wie die See.

Sie zog sich in das Zelt zurück, das man unter dem Mast für das Königspaar gespannt hatte. Im Inneren war der Boden mit Teppichen ausgeschlagen und man hatte ein schmales Lager errichtet. Sogar einen Spiegel verwahrte Auriel in einer Truhe, ihre Zofe hatte sie notgedrungen in der Burg zurückgelassen – sie hoffte, dass man ihr auf den Inseln eine Kammerfrau zur Seite stellte.

Nachdenklich bürstete sie ihre Locken, dann legte sie ihre Kleider ab und wusch sich über einem Krug. Sie kauerte mit dem Lappen auf dem Boden, als sie hinter sich den Stoff rascheln hörte. Langsam wandte sie sich um und errötete dabei vor Scham.

Ohne ein Geräusch ließ der König sich auf dem Bett nieder. Seine Augen wanderten über ihr Haar, das in dieser Haltung den Boden streifte, und über jede Stelle ihres Körpers. Auriel widerstand dem Drang, sich zu bedecken, stattdessen fragte sie forsch: »Bist du gekommen, um mir zu helfen?«

Lúthien hob die Brauen, doch in seinem Augen lag kein Spott, sondern nur Anbetung. Sie fühlte seine Blicke wie warmes Feuer auf ihrer Haut. Die Sorge war aus seinen Zügen gewichen.

Er beugte sich zu ihr hinab, und sie empfing seinen zögernden Kuss. Dabei fühlte sie die Berührung seiner Hand, er hatte den Handschuh abgelegt.

Seine Lippen streiften ihr Ohr, er atmete den Duft ihres Haars ein. Dann sagte er langsam: »Als ich erwachte, habe ich geglaubt, so einsam wie nie vorher zu sein.«

»Das wollte ich nicht …« Auriel wanderte mit den Lippen über seinen Hals, um ihn um Verzeihung zu bit¬ten. Als er seufzte, wusste sie, dass er die Augen schloss.

»Ist es nicht seltsam«, flüsterte er, »wie stark wir uns fühlen, wenn wir gleichzeitig so verletzbar sind?«

Sie wusste, wovon er sprach. Seit sie begonnen hatte zu lieben, spürte sie eine innere Kraft, die scheinbar alles möglich machte. Mit der Geburt ihres gemeinsamen Kindes waren in ihr gleichzeitig Furcht und Stärke gewachsen.

Sanft hielt der König sie fest und zog sie zu sich auf das Lager. Dabei ließ er sich in die Felle sinken, sodass sie auf seiner Brust lag und sein Wams unter ihrer Haut fühlte. Der Stoff war fein abgesteppt und von einer schimmernden Farbe, die sie selten an ihm sah – wie sattes Sommerlaub. Sie hatten beschlossen, ihren Gastgebern damit ihre Ehrerbietung zu zeigen: Ihr eigenes moossamtenes Kleid lag über der Truhe und wartete drauf, dass sie ihr Liebesspiel unterbrach.

Lúthien strich über ihr Haar und ließ seine Hand auf ihrem Rücken ruhen. »Hast du zu den Ahnen gesprochen?«

Auriel lauschte auf den Schlag seines Herzens. »Ich versuchte, deinen Traum zu deuten.«

Er schluckte, aber seine Stimme war noch belegt, als er gestand: »Einen Moment dachte ich, ich würde dich verlieren …«

Sie stützte sich auf und sah ihm in die hellen Augen. Das wässrige Blau in der Iris der Eiselfen war Auriel immer kalt erschienen, aber nun kannte sie die Unsicherheit darin und die Verzweiflung, die tief darunter lagen.