2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ein Spalt zieht sich durch die Nordhlande: Lúthiens Provinzen wenden sich ab, die Grauelfen besetzen die Burg Nordhrop und zwingen den König zu handeln. Lúthien macht sich auf, einen Krieg abzuwenden, und begegnet seinem Erbe in den Nebeln der Zwischenwelt. Verletzt vom Verlust ihres Kindes bleibt Auriel am Fjord zurück. In tiefer Trauer nimmt sie den Feind erst wahr, als er ihr ganz nahe ist. Hrimnir treibt sie in die Enge – da spürt sie den Kontakt zu einer seltsamen Magie … »Ihr wisst vielleicht nicht, was Ihr sucht, doch das wird Euch nicht davor schützen, Antworten zu finden. Wer blind ist, der wird von der Wahrheit verfolgt, bis er über sie fällt.« »Das Geistertor« ist Band 7 der Eiselfen-Saga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Josefine Gottwald

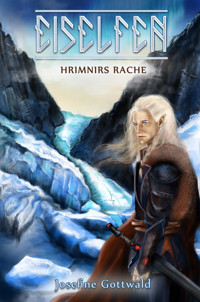

EISELFEN

DAS GEISTERTOR | Band 7

IMPRESSUM

ISBN-13: 9783757923259

Deutsche Erstausgabe Februar 2022

Copyright © 2023 Josefine Gottwald

Schlachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna

Umschlaggestaltung: Vivian Tan Ai Hua

Innenillustrationen: Martin Mächler

Korrektorat: Annett Groh

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Titel

Prolog

Raunächte

Das Geistertor

Unterwelt

Die Autorin

Prolog

Sie blickte in die Tiefe: Ihr schwindelte, hundert Ellen ging es hinab. Eng hielt sie sich am Fensterrahmen, ihr Atem war flach – ein Luftzug konnte sie aus dem Gleichgewicht bringen. Ihre Hände umklammerten die Gitterstäbe; sie standen gerade so weit auseinander, dass ein Kind hindurchschlüpfen konnte. In ihren Ohren rauschte der Wind. Dahinter hörte sie die Schreie.

»Komm!«, sangen leise Stimmen. »Komm fort von hier!«

Sie stieg mit einem Bein nach draußen und spürte den Schreck des Bodenlosen. Diesseits des Fenstergitters lag sicherer Raum: Unter dem Sims stand das Schaukelpferd, von dem aus sie auf den Vorsprung gelangt war. Sie hatte all ihre Kraft gebraucht, um es bis an die Wand zu schieben. Dort hatte sie es mit dem Strohkörper ihrer Puppe verkeilt; die treue Bryndis hatte ihr einmal mehr ihren Dienst erwiesen, als sie ihr Aufstieghilfe gab – nun würde sie Stellung halten müssen, wenn die Prinzessin die Flucht ergriff.

Die kleinen Wesen flirrten um ihren Kopf und lenkten ihren Blick in die Weite. »Dort ist Freiheit!«, zwitscherten sie.

Ein Pantoffel fand die erste Sprosse. Das Mädchen löste die Finger vom Gitter, steif wehrten sie sich, der Fuß rutschte ab – Algen hatten das Holz mit den Jahren geweicht und mürbe gemacht. Wer mochte wissen, wie lange die Leiter in ihrem Versteck geharrt hatte …

Die schwebenden Wesen kicherten, ihr Lachen erklang als Echo in den Wipfeln der Tannen. »Kommst du?«

Ja, sie wollte kommen. Die Finger krallten sich um die Rundhölzer, die Nägel gruben sich wie in Teig hinein. Die Abstände der Stufen waren weit, nur langsam kam sie hinab und ließ die Schreie über sich. Unter ihr schwankte die Strecke, die es noch zu bewältigen galt. Unerbittlich zerrte der Wind an ihrem Umhang und fuhr in das Nachtkleid darunter. Ihr kam in den Sinn, dass das Seil in Teilen verfault sein mochte … Wieder rutschte der Pantoffel. Sie streifte die Schuhe ab und ließ sie in die Tiefe fallen – es dauerte, bis sie aufschlugen. Der Wind trieb sie schneller hinab.

Von der letzten Stufe musste sie springen; sie landete in gelbem Gras, steif vom Frost stach es in die Strümpfe. Die Büschel ragten aus Eispfützen; wie Glas brach es unter den Tritten, als sie nach den Schuhen suchte.

»Schnell!«, flüsterten die Stimmen. Im Dämmerlicht der Polarnacht sah sie die Flügel der Feenwesen blass wie Einbildungen, ihre Häute geädert wie Schmetterlinge. Sie lauschte auf die Schreie, aber sie hörte nur den Wind. Barfuß lief sie über den Strand, der Kies spritzte. Jeder Schritt ein Knirschen unter den Sohlen, folgte sie der Küstenlinie. Hinter ihr blieb die Burg zurück und wachte über den Fjord.

Sie schlitterte eine Böschung hinab, wickelte den Stoff des Umhangs um ihre Hände und bog die Büsche beiseite. Sie konnte das Wasser schon sehen! Gewölbte Felsen ragten heraus, glatt und mit Flechten bewachsen – wie die Rücken von Grauwalen. Sie stellte sich vor, wie sie auf ihnen balancierte und ihren Fontänen auswich. Sie sprang auf den ersten Wal und glaubte, dass er mit ihr fortschwamm. Seine Kraft konnte das Eis durchbrechen, das vom Ufer über das Wasser kroch.

Als sie auf die Knie sank, spürte sie den Stein unter ihren Händen. Langsam tastete sie sich zur Wasserlinie und blickte in das schwarze Meer. Hier ging es mehr Schritte hinab, als sie zählen konnte.

Sie streckte sich aus und hüllte sich in den Umhang. Sie hatte die halbe Nacht wach gelegen; zuerst unter ihrer Decke, dann unter dem Bett. Sie hatte ihre Puppe hinausgeschoben, um nachzusehen, aber die unerfahrene Spionin war nicht zurückgekehrt. Die Schritte in der Halle waren Stunde um Stunde hastiger geworden, das Schreien schwoll zu schmerzvollem Stöhnen und einem verzweifelten Wimmern. Sie hatte zum Fenster gesehen, den Goldstreif des Tages herbeigesehnt, damit das Licht das Grauen vertrieb. Aber dann erinnerte sie sich an die Wintersonnenwende – der Tag war Wochen entfernt.

Still war sie in die Halle geschlichen, die Decke über ihren Schultern, und hinter dem Vorhang verharrt. Die Priesterin eilte mit immer neuen Tüchern an ihr vorbei. Sie hörte ihre Mutter weinen.

Der Wind schien die Schreie herüberzutragen, sie presste ihr Haar an die Ohrmuscheln. Er riss an ihrem Kleid und den Locken; sie wankte auf dem Stein und fürchtete, der Wal würde tauchen. Sie drückte sich flach an die raue Haut und spürte die Flechten durchs Nachtkleid.

Der Fjord lag wie ein Spiegel. Wo das Wasser die Luft berührte, schien es immer bewegt: Die Oberfläche schimmerte golden, darunter verbarg sich das Leben, das von Belangen der Elfen nichts wusste. Sie schaute hinab, ihre Haarspitzen berührten das Wasser und schwammen darauf wie Federn. Langsam tauchte sie die Hand hinein, das Eis biss in ihre Haut. Zwischen den Steinen lag Schlamm wie nasser Meerstaub. Leise flüsterte sie mit der Tiefe, rief nach Fischen in ihren Verstecken. Ein Spritzen ließ sie zusammenzucken, etwas zappelte an der Oberfläche.

Sie erkannte den gestreiften Fisch mit den scharfen Flossen. Er war schnell wie ein Schwert, und seine Haut trug ein feines Schuppenhemd, wie aus Silber getrieben. Meerdolch, dachte sie.

»Komm!«, sagte sie zu dem Fisch. »Komm!« Und hielt ihre Hand auf, sodass er hineinschwimmen konnte.

Das Wasser war klar wie eisiger Atem. Der Fisch schwebte vor der hohlen Hand, balancierte mit seinen Flossen. Langsam überschwamm er die Finger. Das Mädchen sah ihn nicht an. Den Blick auf ein Naturwesen zu richten, konnte es leicht verschrecken.

»Seht!«, rief eine helle Stimme. Ihre Augen folgten dem Flattern. Am Horizont, am Ende des Goldspiegels, erkannte sie eine Flotte von schwarzen Schiffen. Mit vollen Segeln liefen sie auf die Burg zu, Ritter in Rüstungen standen an Deck, ihr Wappen zeigte einen stürzenden Mond. Die Planken waren geteert; aus Laternen quoll Rauch, so als würden sie Pech verbrennen.

Die Prinzessin duckte sich an den Wal und rief ihre Begleiter um sich. »Nein«, sagte sie. »Ich will sie hier nicht! Sie haben keine Macht über uns.« Dabei hatte sie die Hand geschlossen. Der Fisch peitschte darin mit dem Schwanz, die Strahlen schnitten in ihre Haut. Als sie die Finger öffnete, sah sie ihr Blut mit dem Tier schwimmen.

Die Feen waren unruhig. »Jemand kommt!«

Hastig sprang sie auf die Beine. Dabei trat sie auf den Umhang, taumelte und fiel. Erschrocken flogen ihre Arme in die Luft, der Wind riss die Decke von ihren Schultern und wehte sie auf das Wasser. Als sie hinabgezogen wurde, sah sie Kiele wie schwarze Schwerter – die Langschiffe der Eisigen. Eine Reihe von Rudern durchbrach die Oberfläche, im Takt wie die Beine von Tausendfüßern. Sie strampelte und griff nach der Decke. Aber nun sehen sie mich nicht mehr … Dann wurde sie von zwei Armen gepackt.

Die Priesterin kniete auf dem Wal, das weiße Gewand klebte an ihrem Körper, rostige Flecken verschwommen im Nass. Das Mädchen suchte Abstand, doch die Priesterin hielt sie fest. »Hoheit! Ihr könnt nicht schwimmen!«

Die Prinzessin ignorierte die Warnung. Sie wusste, dass das Wasser sie tragen musste. Etwas war geschehen … Wie ein unsichtbares Band zog die Angst sie in ihre Welt. Die Schiffe waren fort, und der Wal war nichts als ein Fels.

Thíriel stand auf und riss sie mit sich. Ihre Schritte waren anders als sonst, vielleicht machte das Blut ihre Robe schwer. Ihre Stirn glänzte vom Schweiß. Sie schüttelte das Kind. »Aradis!«

Die Prinzessin blickte zum Turm und verstand, weshalb es nun keine Eile mehr gab. Die Schreie waren verstummt. Sie fühlte den Schlag des Lebens in ihrer Brust, spürte die Stille und hörte den Wind, der ihr Nachricht brachte. Die Königin hatte keine Kraft mehr gehabt. Furcht ergriff ihren Körper – am schlimmsten war der Kampf, wenn man das Ende seiner Stärke erkannte …

Erschrocken sah sie die Priesterin an. »Er ist nicht mehr da«, sagte sie. »Habe ich recht, Tante? Er ist fort. Sie haben ihn mit sich genommen …« Angst stieg in ihrem Hals auf; Aradis schluckte sie wieder hinab, doch in ihrem Magen rumorte sie.

Endlich riss sie sich los. Thíriel öffnete die Arme für sie, aber die Prinzessin starrte auf die Flecken; sie wusste, dass das Blut ihr seine Geschichte erzählen würde.

»Komm, Aradis!«, sagte die Priesterin. »Wir müssen nach deiner Mutter sehen.«

Nur einmal blickte sie noch zurück, sie suchte nach ihren Feen. Aber sie waren fort wie die Schiffe. Sie folgten ihr niemals in ihre Welt. Still ging sie in die Burg.

Raunächte

Wenn der Wind um die Türme strich, klang es in der Burg wie das Heulen von Geistern. Spukgestalten rüttelten an den Läden und beklagten das Unglück, das geschehen war. Von Kindesbeinen an hatte man Auriel erzogen, Schicksalsschläge ertragen zu können – doch jetzt brauchte sie all ihre Selbstbeherrschung, um die Schreie in ihrem Leib zu halten.

In der Halle war es still. Niemand wagte, ihre Abschiednahme zu stören. An ihrem Gemach sah sie den Vorhang, der noch leise schwang; eben erst war Thíriel hindurchgegangen, um nach der Prinzessin zu suchen – es schien für sie leichter, wenn sie einer Aufgabe folgen konnte. Lúthien war früh zur Jagd geritten. Man hatte ihm einen Boten geschickt, jetzt wusste er es vielleicht schon …

Auriel hielt das Bündel an ihrer Brust, das Tuch war feucht – so also roch der Tod. Noch vor kaum hundert Atemzügen hatte sie in den Wehen gelegen. Doch das Kind hatte schon aufgehört, sich zu regen, und schließlich hatte ihr Körper es verbannt, um sich selbst zu schützen. Hätte sie es länger versuchen können, vielleicht hätte sie ihm die Kraft wiedergegeben, die Lebensenergie, die als Magie durch ihren Körper strömte … Auch sie war nun fort.

Lúthiens Sohn hatte das Licht der Welt nicht erblickt. Finsternis hatte sich um ihn gelegt, und die Ahnen hatten seine Seele mit sich genommen. Auriel wünschte sich, dass die kleine Brust sich hob. Sie sah die schutzlose Haut, wo das Tuch einen Spalt offenlag. Als sie ihn bedeckte, zitterte ihre Hand.

»Mögen sie deiner Seele gnädig sein«, flüsterte die Königin.

Sie konnte die Kissen nicht spüren, als sie sich aufstemmte. Die Felle der Wildschafe, die sich treu an sie drängten. Die Laken mit den feuchten Flecken. Zögernd berührte ihr Fuß den Boden, schwankend trug sie das Kind zum Wasserbecken. Ihr Schluchzen durchnässte das Tuch noch mehr; ihre Tränen verwuschen das Blut, bis nur eine Ahnung von Leben blieb.

Als sie fertig war, kreisten blassrote Schlieren in der Schale. Die kleine Seele war auf dem Weg zu den Sternen. Auriel benetzte das stille Gesicht, die geschlossenen Lider, die ihr nie den Blick seiner Augen enthüllen würden. Wie Tränen lag das Wasser auf der blassblauen Haut.

Ein Schleier hüllte sie ein und trennte sie von der Welt. Ein Krampf ergriff ihren Leib. Zitternd hielt sie sich an dem Bündel, dann brach sie zusammen. Ihr Körper krümmte sich um das Kind wie eine schützende Höhle.

»Schickt ihn zurück!«, flehte sie. Ihre Lippen berührten den Marmor. Zugleich erschrak sie vor dem Wunsch. Schmerz strömte durch ihre Adern; sie öffnete ihre Finger und fühlte die Handflächen wie angesengt – kochendes Blut … Aus ihrer Brust brach eine Klage, die jeden Winkel des Gemäuers durchdrang. Sie bebte unter dem Schrei und glaubte, dass auch die Burg zitterte.

Lange lag sie so, der Schatten des Fensterrahmens wanderte über den Boden. Zeit schien bedeutungslos. Nur Liebe war noch bedeutend, und die Liebe zu ihrem eigenen Fleisch und Blut war die stärkste, unbeirrbar. Kalter Marmor kroch durch ihr Kleid, aber sie hatte kein Gefühl in sich. All ihre Stärke war fort, man hatte sie ihr aus dem Leib gerissen.

Langsam drehte sie sich auf den Rücken. Schutzlos lag sie auf dem Grund ihres selbst. Durch das Kristalldach sah sie den Himmel, und plötzlich erkannte sie, worauf sie wartete: Sie lauschte auf die Stimmen der Ahnen. Aber sie schienen nur herabzublicken und über ihr Schicksal zu staunen. In ihrem Augenwinkel flackerten die Kerzen des Altars, Wind zog durch das Gemäuer.

Endlich gab die Pflicht ihr die Kraft. Auriel stemmte sich auf, weil sie wusste, was sie tun musste. Sie hielt diesen Gedanken fest wie einen Stab, auf den sie sich stützen konnte. Als ihr Leib sich zusammenzog, gab sie dem Drängen nicht nach. Sie atmete tief und vertrieb den Schmerz. Er hinterließ Leere – und Klarheit. Sie konnte die Starre nur durch Bewegung lösen.

Ihre Füße waren steif, als sie ins Ankleidezimmer ging. Vorsichtig nahm sie den Mantel und stieg in ihre Pantoffeln. Stufe für Stufe ging sie den Wendelstein hinab; sie fühlte sich seltsam offen, in ihrer Mitte brannte die Wunde und durchnässte Thíriels Wollverband.

Sie durchschritt die Halle, ohne aufzusehen. Draußen umfing sie Winterluft, ihr Atem stand in Wolken vor ihr und zog mit dem Wind wie Geister. Auriel wanderte über den Hof, sah über sich braune Blätter fliegen und unter sich ihre Füße auf gefrorenem Boden gehen.

Abwesend betrachtete sie das neue Tor, die Streben, die wie Rippen in den Himmel zeigten und auf das Fleisch warteten, das sie füllte. Die Trolle schleppten grauen Stein heran; Lúthien sparte am Marmor – etwas schien ihn anzutreiben.

Sie streichelte das Kind und beruhigte sich selbst. Als sie weiterging, glitt ihre Sohle aus; sie erschrak vor der plötzlichen Kraft, mit der ein Pferd ihren Weg kreuzte. Sie stürzte auf das Pflaster und schrie, eisern umklammerte sie das Bündel. Über ihr bäumte das Ross sich auf, sein Leib war schweißnass, die Flanken bebten. Auriel begriff, dass sie vor die Hufe des grauen Hengstes gelaufen war. Lúthien sprang aus dem Sattel, vor Erregung schrie er sie an.

»Welcher Geist hat deinen Verstand gebannt!« Dann erst erkannte er sie. Sein Gesicht verlor alle Farbe. Er warf die Zügel fort und sank neben Auriel nieder.

Sie fühlte seinen Atem, der Schreck hatte dem König die Worte genommen. Am Sattel schwang der Kadaver einer Brandgans, die Jagd war erfolgreich gewesen. Er sah auf das Bündel in ihren Armen. Auriel wollte sprechen – erklären, was nicht zu erklären war … Also vergrub sie die Finger in seinem Wams, schweigend sank sie an seine Brust.

Seine Lippen berührten ihr Haar, als er sagte: »Ich würde ihn zurückholen, wenn ich könnte …«

Sie fühlte ein schmerzhaftes Ziehen im Leib, das Schicksal wollte sie zerreißen. »Warum geschieht das?«, fragte sie.

Aber er hatte keine Antwort darauf. Er streichelte ihren Rücken und verhinderte, dass sie zersprang. »Smyl wird ihm ein Grabmal errichten. Die Trolle sind feine Steinmetze …«

Auriel schwieg. Dann sagte sie: »Ich will es selbst tun. Mit meinen eigenen Händen.« Sie blickte die Anhöhe hinauf und wollte sich erheben, sie hatte keine Zeit zu verlieren.

Lúthien sah fahl aus, das Blut war aus seinen Lippen gewichen. Er stellte sie auf die Beine. »Gut. Dann gehe ich mit dir.«

Auriel ergriff seine Hand, still liefen sie über den Burghof. Die Soldaten wichen ihnen aus, mit ihren Lanzen wie mit den Blicken – sie wusste nicht, welcher Schmerz tiefer war.

Der Aufstieg kostete sie alle Kraft. Auf der Spitze des Berges thronte die Steinsäule für Lúthiens Ahnen. Über dem Fjord lag das Dämmerlicht des kürzesten Tages im Jahr, die Ufer waren vereist. Auriel fühlte, wie der Wind an ihrem Haar riss, und löste das Band, das es hielt. Das Bündel an ihre Brust gedrückt, zog sie Zweige aus einem Wacholderbusch und wand sie zu einem Kranz. Die immergrünen Blätter standen für ewiges Leben, sie würden das Grab eines Kindes ehren.

Neben ihr legte der König den Waffengurt ab. Sie sah, dass er keine Handschuhe trug. Er kniete sich auf den Boden und löste das Erdreich mit seinem Dolch. Die Klinge schabte über Eis und Fels, schließlich grub er mit bloßen Händen.

Auriel sank nieder, das Bündel in ihrem Schoß. Aus ihrem Beutel nahm sie Zunder und Schwefelstäbe; sorgsam blies sie in den Rauch, er half einer Seele aufzusteigen. Der Qualm der Zweige betäubte ihre Unruhe. Mit dem kleinen Körper legte Auriel ihren Schmerz in das Grab. Sie flüsterte ein leises Gebet, wandte sich an die Linie Óbrons und die Familie Askváras – als Kind hatte sie die Reihe auswendig gelernt. Sie sollten ihren Sohn bei sich aufnehmen, ihm einen Platz zwischen nordischen und südlichen Sternbildern weisen.

Lúthiens Blick war unsicher. Er wiederholte ihre Formel und bat zu Thrandir und seinen Eltern. In Verzweiflung rief er auch seine Mutter an, obwohl er ihren Namen nicht kannte. Ihre Linie, hinter der sich der Feind verbarg. »Steh uns bei in dieser schweren Zeit …« Sein Blick war voll Trauer.

Auriel schützte das Kind mit dem Tuch. Sie wollte es nicht der Kälte überlassen. Sanft nahm er ihre Finger – sie sah, dass sie rot vom Frost waren.

Als sie die Erde andrückte, ahnte sie, dass sie auch ihre Hoffnung begrub. Manchen Frauen geschah es, dass sie nie wieder ein Kind empfingen, weil es den Ahnen so gefiel. Thíriel hatte einen starken Zauber gebraucht, um die Blutung zu stoppen. Der Fluch der Hexe hatte Auriel vielleicht für immer geschwächt und ihr die Gabe genommen, das Leben in sich zu halten. Sie legte die Hände auf die Erde und zwang sich, den Boden zu spüren. Sie zitterte vor Kälte.

Lúthien schichtete Steine zu einem Hügel, der kleiner war als jeder, den Auriel gesehen hatte. Sie stand auf und spürte das Ziehen zwischen ihren Beinen. Sie wischte die Finger an ihrem Kleid, wo sich Blut und Erde vermischten. Das Haarband wehte an dem Kranz und nahm ihre Tränen auf. So gab sie ihrem Sohn einen Teil von sich selbst. Ihr schien, dass es ihr stärkster war.

* * *

Thíriel hatte die Läden geöffnet und wartete darauf, dass der Wind den Geruch des Todes vertrieb. Sie hielt ihre Papiere auf der Fensterbank fest, das Haar wehte ihr wie lästige Spinnweben in die Stirn. Das Wetter schien sie narren zu wollen: Grau drückte der Himmel auf die Erde, und der Sturm spielte mit den Seiten des Buchs … Doch er konnte sie nicht ins Wanken bringen, Schwermut überzog sie wie Blei.

Sie ahnte, dass sie von sich zu viel verlangte: Sie starrte auf das Tagebuch und zwang sich zur Konzentration. Die Reihenfolge war unklar; Lyrelle hatte die Blätter, als sie sie stahl, sauber an der Naht abgetrennt. Zwischen den Kriegsdaten gab es nur wenige persönliche Einträge: Listen von Witterungen, Hinrichtungen, von eroberten Festungen reihten sich aneinander. Aber nicht nur die Abfolge der Notizen verwirrte Thíriel; sie begriff nicht, worin die Attraktivität der Passagen lag, dass sie die Eiselfe mit dem tragischen Schicksal zur Diebin werden ließen. Sie las den Absatz erneut.

… dass mein ärgster Feind mir so nahe ist. Mögen die Ahnen geben, dass er nicht so magiebegabt ist, wie ich fürchte.

Ich muss ihn klein halten

Weit fort

von meinem wunden Punkt

Thírions Schrift lief in liederlichen Krakeln aus.