11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

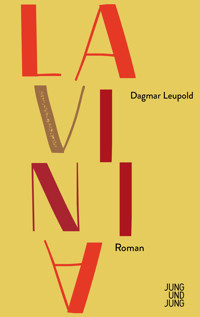

Ende der Saison in einem kleinen toskanischen Ort: Dagmar Leupolds Roman erzählt flüchtige Geschichten, in denen die Figuren wie in einem Mobile vor der Landschaft tanzen. Und der Leser reibt sich wie nach einem seltsamen Traum verwundert die Augen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Ähnliche

Dagmar Leupold

Ende der Saison

FISCHER E-Books

Inhalt

Für Clara

Für Cornelius

Für Ruben

Der Nachfolger

Der Mann fiel auf.

Obwohl es nicht wenige deutsche Touristen waren, die alljährlich die Toskana bereisten, erinnerten sich viele Bewohner Monticianos bei seinem zweiten Auftauchen sofort daran, ihn schon einmal gesehen zu haben. Das lag vor allem an seinem schulterlangen roten Haar, das wie aus innerer Übereinstimmung mit einem endlich ihm gemäßen Licht kupferfarben sprühte. Irgendeiner nannte ihn deshalb Il santo, und auch als im dritten Jahr seiner Wiederkehr längst alle wußten, daß er Hannes hieß, mied man das unbequeme H, und es blieb bei Santo.

Santo erledigte in Monticiano nur seine Einkäufe, zu wohnen schien er, Gerüchten zufolge, in Chiusdino. Er sprach leidlich Italienisch und ersetzte die fehlenden Vokabeln mit einem Lachen, das beinahe so auffiel wie sein Haar. Ein Lachen über das ganze Gesicht, eine Absage an die Sparsamkeit: Die Augen wurden schmal und doch, auf verwirrende Weise, größer, die Ohren bewegten sich mit der gestrafften Kopfhaut nach hinten und schienen den jeweiligen Gesprächspartner zu beherztem Sprechen einzuladen, die Lippen und die Zähne schimmerten vor Wißbegier oder einfach nur vor Freude an einem kleinen Gedankenaustausch. Genau in der Stirnmitte schwoll eine Ader sichtbar an, einziger Hinweis darauf, daß das Lachen auch anstrengte oder mit einer Anteilnahme einherging, die bei den meisten ein ernstes Gesicht erfordert hätte.

Santos Alter war schwer zu schätzen, dreißig, vielleicht auch schon vierzig – alle Falten wahrscheinlich Lachfalten; nicht im Dienst der Verleugnung des Alterns, sondern, viel radikaler, Zeichen seiner Abschaffung.

Gespräche begannen meist mit einer Frage oder Erkundigung Santos, und kaum war die Antwort gegeben, schaute Santo dem Gesprächspartner mit solch gesammelter Aufmerksamkeit ins Gesicht, daß dieser sich wie aufgesogen, ja einverleibt fühlte. Aufregende Nähe war das, unabweisbar, der Inbegriff von Werbung, in der unversehens die eigene Person zum Brennpunkt einer von beiden geteilten Begierde wurde. Den Männern setzte es zu, sich plötzlich auf Einladung Santos hin selbst zu lieben, ihre Hände wurden unruhig, rührten heftig in den kleinen Espressotassen oder schlugen mit zusammengerollten Zeitungen gegen die Oberschenkel. Aber überwiegend war es wohltuend, vermuten zu dürfen, daß die eigene Haut etwas Liebenswertes umschloß. So ging es mit Männern und Frauen, Alten wie Jungen. Bloß kleine Kinder mied er – sie wollten sein Haar berühren und selbst Fragen stellen und waren auch ganz ohne Nachhilfe der Meinung, daß sie recht daran taten, sich als umworbenen Mittelpunkt des Universums zu sehen.

Wenn in den Bars oder in der Casa del Popolo von Santo gesprochen wurde, täglich war das, dann stellte man verwundert fest, daß man beinahe nichts über ihn wußte, obwohl er niemals die Antwort auf Fragen wie »Woher kommst du?« oder »Womit verdienst du dein Geld?« verweigerte. Er hatte eine Art zu antworten, die in der Umleitung der Frage bestand. Er sagte beispielsweise »aus Deutschlands Hauptstadt«, und bevor jemand fragen konnte, welcher, der neuen oder der alten, hatte er bereits zurückgefragt, wie lang es eigentlich dauere, auf der Via Cassia nach Rom zu fahren. Und schon war man mitten in einem Gespräch über die alten Handelswege, die Massetana und die Maremmana und ihren Schnittpunkt, auf dem man sich kurioserweise gerade hier, in dieser Bar, befände. (Ob das stimmte, überprüfte niemand.) Dann bestellte jemand einen Kamillentee, man kam auf Magenverstimmung, die gastritische Großmutter, Erbe, Steuern, die Regierung. Unter Plaudereien mit Santo wurde es leicht Abend. Santos Hände mit den leicht verdickten Fingerkuppen – Gaia, die siebenjährige Tochter des Barbetreibers, fand, sie sahen aus wie die von E.T. – begleiteten und kommentierten das Gespräch. Sie fuhren über den Oberarm des Gegenüber, tippten leicht an dessen Brust, umfaßten seinen Ellbogen, ohne Nachdruck, flüchtig, wie im Gehen, schon halb verabschiedet. Wenn das Gespräch gemächlich wie nachgeschenkte Tropfen versiegte, nahm Santo seinen Stoffbeutel, lachte in die Runde und ging mit gebeugtem Nacken durch die Eingangstür. Dabei war er nicht groß.

Als Gaia ihn eines späten Nachmittags in einer der schmalen, auch tagsüber schummrigen Straßen sah, die in den Marktplatz mündeten, verschlang sein großer Mund hungrig die zwischen dunklen Kleidungsstücken phosphoreszierend weiße Brust einer zwischen Mauer und seinen Körper gedrängten Frau, von der Gaia außer kastanienbraunen langen Haaren nichts sah. Ihre Arme hielt sie hocherhoben, die Handgelenke verschränkt, den Kopf geneigt. Gaia erschrak, denn es erinnerte sie an den ans Kreuz genagelten Christus, und als die Frau zu seufzen begann, so als würde ihr Unbeschreibliches zustoßen, Glück oder Unglück, das ließ sich seltsamerweise gar nicht bestimmen, da rannte Gaia quer über den Marktplatz und mit solchem Schwung durch die Perlenschnüre der Türöffnung der Bar ihres Vaters, daß diese stoben wie nach einer Sturmböe.

»Santo beißt!« schrie sie, »Santo beißt!«

Manche verschluckten sich vor Lachen, Gaias Großmutter unterbrach das Einräumen der Spülmaschine, um sich die Augen zu trocknen, und alle machten Gaia Komplimente. Die stand fassungslos mit durchgedrückten Knien und vor Aufregung fliegendem Haar. Nachdem sie jeden einzelnen der Runde gemustert hatte, drehte sie sich auf dem Absatz um und ging zu dem Flipperautomaten im Hinterraum der Bar. Man hörte den Abzugshebel knallen und dann ein Klingelkonzert zorniger Treffer.

Donatella, Gaias siebzehnjährige Schwester, kam mit einem Eimer in der Hand durch die Schwingtür und begann, Sägespäne auf den Boden zu verteilen.

Anna Lippi, ihre Mutter, eine füllige Frau mit butterfarbener Haut und kräftigen, schönen Beinen wurde laut: »Die Sonne scheint doch! Wo hast du deinen Verstand?«

Ungerührt machte Donatella weiter und sagte langsam, als hätte sie es mit einem uneinsichtigen Kind zu tun: »Es wird regnen, eher als du denkst.«

Die Gäste, die weit ausgeschnittene Schuhe trugen, hoben mit vorwurfsvollen Blicken ihre Füße und beförderten verirrte Späne wieder hinaus. Als ein Windstoß sie im Eingangsbereich aufwirbelte und in den letzten Strahlen der schräg einfallenden Sonne zum Tanzen brachte, riß Anna Lippi ihrer Tochter den Eimer aus der Hand und brachte ihn in Sicherheit.

Sie war froh, daß Santo der Auseinandersetzung nicht beigewohnt hatte, in seinen graugrün gesprenkelten Augen nistete ihrer Meinung noch etwas anderes als nur Nächstenliebe, aber sie hatte keinen Namen dafür.

Wer genau hinsah, konnte in der Ferne, wo der Himmel sich dem Meer zuliebe und der fetten orangenen Sonne zum Trotz zarter zu färben schien, erkennen, daß ein Wetterumschwung bevorstand: Statt durchsichtiger war das Blau gelblich geworden, wankelmütig. Im Grunde war der Regen willkommen, er hatte im September, nach dem Ende der Reisesaison, etwas von einem Großreinemachen, wie es ein- oder zweimal im Jahr ansteht, fand Anna Lippi. Sie sagte aber nichts dergleichen, als sie dem Arzt, Doktor Nardi, der jeden Tag um diese Zeit seinen Espresso trank, die kleine Tasse und die große Zuckerschale mit gewohnter Liebenswürdigkeit zuschob. Nardi wurde wegen seines traurigen, der Schwerkraft willenlos ergebenen Schnurrbarts Einstein genannt.

Ihm schmeichelte das sehr, denn er führte die Namensgebung selbstverständlich auf andere Gemeinsamkeiten zurück. Aus demselben Grund wehrte er sich auch kaum gegen den von Anna Lippi verliehenen Doktortitel. In den kahlen, unwirtlichen Räumen seiner Praxis hing, neben einigen Reiseagentur-Postern von Schloß Neuschwanstein, dem Kölner Dom und einer Luftaufnahme des Oktoberfests, das berühmte Porträt Einsteins mit herausgestreckter Zunge. Nardi war Allgemeinmediziner, hatte sich aber im Lauf seiner Monticianer Jahre den Ruf erworben, auf Frauenleiden spezialisiert zu sein. Und es war unbestreitbar, daß er gern zuhörte, verständnisvoll nachfragte und den größten Teil für sich behielt.

Er genoß es, abends in der Bar der Familie Lippi den ersten Espresso schweigend zu trinken. Wenn Donatella hinter der Theke bediente, fiel es ihm noch leichter, sich an den laut geführten Gesprächen nicht zu beteiligen, denn Donatellas sprödes, von ihrer eigenen Tüchtigkeit angeödetes Hantieren mit allen Hebeln, Tassen und Flaschen war ihm ein Augenschmaus. Sie blies, kaugummikauend, mit vorgestülpter Unterlippe Haarsträhnen aus dem Gesicht, und Nardi atmete gierig die Pfefferminzbrise ein.

Sie war nicht annähernd so freundlich zu den Gästen wie ihre Mutter, und das erhöhte ihren Reiz so, daß er an manchem Abend nicht länger stillsitzen konnte und im Billardzimmer mit nervösem Queue die Kugeln jagte.

Donatella tat alles Notwendige – auch sie schob die Zuckerschale näher –, aber ohne das Lächeln derjenigen, die im Bewußtsein ihrer Gastfreundschaft schwelgt. Sie tat es ohne Festlichkeit, ohne Beschönigung, und das gab ihrem jungen Gesicht etwas Störrisches, Reifes, Wissendes – es war zum Verzweifeln! Wenn Nardi die Worte fehlten, fand er um so mehr. Stunden vergingen mit derlei lautlosen, gelegentlich sehr analytischen Zwiegesprächen, ohne daß es ihm gelungen wäre, dem Geheimnis dieser Anziehung auf die Spur zu kommen.

An diesem Abend sah er sie allerdings nur flüchtig, bevor die Schwingtür, die zur Küche führte, wieder zuschlug. Sie grüßte mit einem kurzen Nicken, und wie üblich sah sie dabei eher grimmig aus. Über der Nasenwurzel wuchsen ihre Brauen zusammen, auch das entzückte ihn. Entschlossen zu schwärmen, genoß er selbst die Beliebigkeit der Begründungen.

Gaia, deren Zorn sich mit jedem Punktgewinn verringert hatte, kam aus der finsteren Ecke hervor und lenkte ihn von seiner inneren Buchführung ab. Sie stellte sich an den Eingang. Sie schaute gerne zu – durch die Perlenschnüre geschützt –, wie sich Autos, Einkaufende, Touristen und Spaziergänger auf dem engen Marktplatz drängten und drehten, als wären sie Teil eines einstudierten Balletts. Gaia kaute genüßlich ihre Nägel ab, gewissenhaft, sie begann immer mit dem kleinen Finger der linken Hand und biß im Uhrzeigersinn weiter. Die Nagelstückchen spie sie zwischen die Sägespäne. Zum Schluß waren ihre Fingerkuppen so entblößt und rosig empfindlich, daß es Spaß machte, Vertrautes anzufassen und es ganz neu zu fühlen.

Sie mochte Santo gern. Er war einer der wenigen, die mitspielten, wenn sie, versteckt wie jetzt, die Eintretenden mit gepreßter Stimme aufforderte, das Kennwort zu sagen.

»Luna«, hatte er einmal gerufen, ein andermal »AC Milan« oder »Mozart«. Und schon auf halbem Weg zur Theke berührte er sie mit den Fingerkuppen, die ihren so ähnelten, am Hals, hinter den Ohren, als wolle er sie kraulen wie einen Hund oder eine Katze. Wenn sie lachte, sagte er, so sei es recht, nicht umsonst hieße sie schließlich Gaia, die Fröhliche und Göttin der Erde noch dazu.

Sie hätte nie geglaubt, daß er mit denselben Händen so zupacken könnte, und auch nicht, daß sein lachender Mund so gierig sein würde, wenn er das Lachen einstellte. Selbstverständlich wußte sie, daß Liebende sich küßten und nicht bissen, aber bei Santo war es dasselbe.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes bog die junge, langhaarige Frau, die Gaia in halber Auflösung beobachtet hatte, um die Ecke und blieb vor dem Schaufenster eines Lebensmittelladens stehen. Sie fuhr sich mit zum Kamm gespreizten Fingern durchs Haar, näherte sich dem Glas und entfernte irgend etwas unter ihren Augen; Gaia war zu weit entfernt, um Genaueres zu erkennen. Dann strich sie ihre Bluse über den Hüften glatt – sie trug sie über dem knielangen Rock – und wandte sich zum Platz. Jetzt erkannte Gaia sie: Sie arbeitete in der städtischen Bibliothek, hieß Cinzia Furlani und hatte einen Mann, der für eine Speditionsfirma zwischen Belgien und Italien unterwegs war. Die einzige Tochter war drei Jahre alt.

Gaia biß den letzten Fingernagel kurz, und anstatt ihn auszuspucken, verschluckte sie ihn vor Teilnahme.

Santo war nach seiner Begegnung mit Cinzia zur Post gelaufen und hatte sie geschlossen gefunden. Vor Ärger ließ er den massiven Briefschlitzdeckel mehrere Male aus voller Höhe zuklappen. Der Lärm war wohltuend und ließ sich steigern, indem er die Deckel beider Briefkästen – In- und Ausland – gleichzeitig fallen ließ. Santo wurde immer schneller, es krachte und schepperte ohrenbetäubend, so daß sein Gelächter in dem Getöse unterging. Erst als eine Hand seine Schulter berührte, hörte er auf. Ein Geistlicher in schwarzem Talar stand hinter ihm und schaute ihn mild an. Santo hob die Hand wie zur Abwehr oder Entschuldigung und drehte ab. Als er sich aus dem Blickfeld verschwunden wußte, beugte auch er sich zu seinem Spiegelbild in einem Schaufenster und berührte seine Lippen. Sie fühlten sich an wie die pelzigen Blätter von Usambaraveilchen.

Dann goß es: Wasser schnellte aus den Regenrinnen und prallte mit solcher Wucht auf die runden Steinquader, daß Fontänen aufsprangen; singend und redend drängelte es in den tiefen Bordsteingräben wie eine Schülerschar zum Ausgang, bis es von den Gullis verschluckt wurde.

Santo, mittlerweile auf dem Weg nach Chiusdino, hatte sein Hemd ausgewrungen und um die Hüften geschlungen, sein magerer Oberkörper glänzte weiß, erst ab halber Ärmellänge wurden die Arme braun. Das Haar hing glattgewaschen und dunkel wie nasses Holz bis zu den Schultern, der Mittelscheitel wie eine durchs Dickicht geschlagene Schneise. Er hob das unrasierte Gesicht, öffnete den Mund und fing den Regen auf. Ohne stehenzubleiben, setzte er seine Schritte sicher und gleichmäßig, als wäre ihm jede Unebenheit der Straße blind vertraut. Die Arme hatte er ausgebreitet wie ein Seiltänzer – es sah aus, als wolle er das Regenwasser segnen oder den Asphalt.

An der Bushaltestelle hielt er inne, der Fahrplan, unter der zertrümmerten Plastikscheibe nur noch in Ausschnitten erhalten, war von der Sonne unleserlich verblichen. Einige Aufkleber, Graffiti und gekritzelte Liebesschwüre in Herzumrandung machten es vollends unmöglich, dem Plan irgend etwas zu entnehmen – außer der Aufforderung zu einer stoischen Sicht der Zeit.

Santo knotete den Stoffbeutel auf, den er am Gürtel befestigt hatte, holte einen Apfel und ein Stück Weißbrot hervor. Auf der Suche nach einem halbwegs geschützten und trockenen Fleck übersah er ein herannahendes Auto, das mit lautem Hupen auswich. Einstein saß am Steuer, schüttelte den Kopf und fuhr weiter, nicht ohne noch eine Weile im Rückspiegel zu beobachten, wie sich Santo unter einer großen Pinie niederließ, das nasse Haar aus dem Gesicht strich und den Apfel an seinem Unterarm abrieb.

»Komischer Vogel«, dachte er, »er ähnelt tatsächlich dem verrückten San Galgano mit seinen Locken und diesem fragenden, milden Gesicht.«

Eine Kurve später dachte er an das Abendessen.

Sobald der Regen nachließ, zog Santo sein klammes Hemd über und schüttelte das Wasser aus den Haaren. Ein leerer Kieslaster hielt, als der Fahrer den jungen Mann mit ausgestrecktem Daumen am Straßenrand sah.

Nachdem die schwarze Dieselwolke sich verzogen hatte, brach tief am Horizont noch einmal die Sonne hervor, und die nasse Straße glänzte wie poliertes Leder. Kaum mehr zu erkennen, am Ende ihrer Steigung, die behäbige Silhouette der Rundkirche auf dem Monte Siepi.

Dort hatte, vor mehr als achthundert Jahren, die von Galgano selbst erbaute Hütte gestanden, und genau dort wollte Santo erst einmal sein Zelt aufschlagen; vielleicht versuchen, eine behelfsmäßige Unterkunft aus Holz und Blech zu errichten. Zunächst mußte er allerdings in Chiusdino und Monticiano seine Stellung festigen, darüber ging sicher der Oktober vorbei. Eigentlich wollte er überhaupt nichts mehr planen, Pläne – schon das Wort mit seinem gedehnten, bräsigen Vokal stieß ihn ab. Santo lehnte sich in die ausgesessenen Polster des Beifahrersitzes und lachte den Fahrer an. Der hatte sich mehr Unterhaltung von einem Passagier versprochen und starrte mißmutig und ebenfalls schweigend durch den sehr begrenzten Ausschnitt, den der Scheibenwischer auf dem ansonsten vollkommen dreckverspritzten Fenster saubergehalten hatte.

»Schön unser Land, oder?« begann er, durch das Lachen ermuntert.

»Zu schön«, erwiderte Santo.

»Zu schön geht nicht«, verbesserte der Fahrer und musterte seinen Fahrgast kritisch.

»Das hängt von den Augen ab …«

Santo drehte sich mit dem ganzen Oberkörper zu dem Mann und schaute ihn mit dem gierigen Blick an, der seine Gesprächspartner in der Bar Lippi und anderswo immer aus der Fassung brachte. Der Fahrer hatte schwarzes Haar mit grauen Einsprengseln, das in Büscheln auch aus den Ohren und der Nase wuchs. Die Arme waren ebenfalls stark behaart, nur zwei Pockenimpfnarben in der Form von Fingerabdrücken unterhalb des knappen Ärmels waren glatt und nackt. Ganz zart legte Santo Mittel- und Zeigefinger dort auf und hatte sie schon entfernt, bevor der Mann erschrecken konnte. Nur an den weißlich hervortretenden Fingerknöcheln sah man, daß er das Steuerrad fester griff.

»Sehr schön Ihr Land«, lenkte Santo ein und beugte sich zum Radio. »Darf ich?«

Der Fahrer nickte und beschleunigte im Gefälle, rußige Luft schwappte durch die offenen Fenster. Er atmete sie tief ein. Das wenigstens war vertraut. In Chiusdino ließ er Santo aussteigen. Der Fahrtwind hatte dessen Haar getrocknet und zerzaust, im Lampenschein stand es ihm wild um das lachende Gesicht mit den engen Augen.

»Danke fürs Mitnehmen!« rief Santo und winkte mit dem Stoffbeutel.

»Bitte, bitte«, murmelte der Lastwagenfahrer schon im Anfahren und hatte ein Gefühl, als ob der Motor anders brummte.

Als Santo sich umwandte, stand Sara ihm gegenüber. Sie sprang ihn an, schlang ihm Arme und Beine um Hals und Hüften und nahm seinen Kopf in ihre Hände.

»Wo warst du den ganzen Tag? Ich habe ge-war-tet!« Sie dehnte das Wort, um die Länge ihrer Qual zu veranschaulichen. Santo wäre fast gestürzt, als sie, an ihn geklammert, selbst keinen Boden mehr unter den Füßen hatte. Er lehnte sich an den Laternenpfahl und küßte sie: die Augen, die Schläfen, den Nasenrücken, die Nasenflügel, die Lippen, den Haaransatz hinter den Ohren, den Hals. Bedächtig wie beim Addieren einer langen Zahlenreihe.

»Aufhören!« verlangte Sara, »du sollst reden!«

Santo setzte sie ab und strich sich über die Stirn, als müsse er sich durch Berührung Gewißheit verschaffen darüber, wie er den Tag verbracht hatte. »Erledigungen in Monticiano, ein Zelt bestellt, Post –«, er hielt inne und schaute Sara stumm an.

»Was ist?« Sie tupfte sich mit den Fingerspitzen die Mundwinkel ab. »Ist mein Lippenstift verschmiert?«

Santo schüttelte den Kopf, nahm sie bei der Hand und zog sie im Laufschritt die steile, bucklige Pflasterstraße bergauf. Sara keuchte vor Anstrengung und rutschte auf glatten Ledersohlen immer wieder aus. Sie lehnte mit dem Rücken an der Haustür, während Santo im Dunkeln versuchte, den richtigen Schlüssel zu finden. Mit der rechten Hand schob er ihn ins Schloß, mit der Linken schlüpfte er durch den Ausschnitt von Saras dünnem Kleid und legte sie, als müsse er eine Düne vor Wind schützen, leicht auf ihre Brust.

»Dein Herz trommelt«, sagte er.

»Gute Nachrichten«, sagte sie.

Wie jedesmal in seiner Nähe hatte sie das Gefühl, ihr zierlicher Körper nähme zu vor Lust, würde fülliger und freigebiger, überschwenglicher und ausgelassener – die Worte selbst schienen ihr wie reife Früchte, deren Saft um so großzügiger floß, je mehr sie sie beschwor. Beim Ausziehen wuchsen ihre Brüste, die Pobacken wölbten und schmiegten sich an das enge Kleid, die Bauchmuskeln zogen sich zusammen, als müßten sie Santos Gewicht und Verlangen bereits aushalten.

Santo saß nackt auf dem Bettrand, hörte mit halbgeschlossenen Augen dem leisen Konzert von Rascheln, Knistern und Schleifen des Stoffs beim Ausziehen zu, so verheißungsvoll sonst, heute unbestimmbar anders, und wünschte sich, daß alles einfach sein möge, wortlos, vom Schlaf aufgefangen.

Als Saras Zigarette wenig später im Dunklen aufleuchtete, war die Zuversicht erloschen, der Haut an Haut verwelkte Schweiß längst erkaltet. Unter jeder Berührung war sein Körper feindseliger verstummt, sein Blut träger geronnen, seine Vorfreude erloschen. Sara lag, den Kopf auf Santos Bauch, ihre Hand auf seinem Geschlecht, redete auf es ein, absurd munter, als müsse sie ein Kind bewegen, zu dem Geburtstagsfest eines nicht mehr besonders geschätzten Freundes zu gehen. Santo schwieg, die Augen schmal, sein Geschlecht unter ihrer Hand wie unter Arrest. An der Decke rotierten die Ventilatorblätter und kühlten ungerührt die spröde Luft.

Sara schwieg nun auch, zog wortlos an ihrer Zigarette, inhalierte tief, stieß den Rauch in den Windzug. Dann beugte sie sich über Santo, um die Asche abzuklopfen. In ihrer Achselhöhle klebten naß die krausen Haare. Santo fuhr mit den Fingerkuppen die Vertiefung nach, dann hob er den Kopf, suchte ihre Lippen und biß, daß Sara laut aufschrie.

»Bist du verrückt geworden? Nur weil es mal nicht geklappt hat?«

Santo kniete vor ihr, nahm ihr Gesicht in beide Hände und leckte das Blut ab, dann küßte er sie erneut, diesmal sanft, erkundete mit der Zunge die glatten Zahnreihen und ihren scharfen Grat, schmeckte am harten Gaumen Nikotin und Blut.

Sara saß erst still, dann stieß sie ihn von sich, sprang aus dem Bett und verschwand im Bad.

»Sara!« rief Santo, Alarm in der Stimme, »Sara, ich wollte doch nur etwas wissen!«

»Was denn?« fragte Sara mit großer Verspätung und ohne Anzeichen von Interesse, als sie unter das Bettlaken kroch. Sie hielt ein nasses Handtuch, das ihr Gesicht halb verbarg, gegen die Lippen gedrückt.

»Ob wir uns spüren.«

»War das deine Frage?«

»Warst du schon einmal erfüllt?«

»Ich weiß nicht, ob es an deiner Sprache oder an deinem Kopf liegt«, Sara holte ärgerlich Luft, »aber für mich sind das keine Fragen, auf die du eine Antwort suchst. Du magst solche Fragen, so wie man gelegentliches Stottern an jemandem mögen kann oder häßliche Nägel an schönen Händen.«

************************************ *** *** ****** ********* ein riss in der epidermis subkutan spreizt sich das virus, euch zulieb ganz lateinisch sonst ging das prosit der behaglichkeit verloren und der beischlaf zeigte sein beil und sein blei und sein schaf nicht her, hier also, im font courier gibt es die selbstlaute zu den konsonanten zu erkennen jeweils an den niedlichen piktogrämmchen *** **** ********* ***** **** *** ****** *** hier musiziert das ächzen in den fugen des texts ein konzert der betriebsgeräusche ihr kennt das seufzen und stöhnen glenn goulds? auch das gehört zur partitur ****** ******************************

Santo lachte stumm, über die ganze Breite des Gesichts.

Draußen fuhr eine Vespa vorbei, heulte auf bei der Steigung. Trotzdem war das Zirpen der Grillen noch immer zu hören. Ein unermüdlicher basso continuo.

Zeitnot

Am Flughafen hatte Irene sich mit dem sengendheißen Kaffee aus der Maschine die Zunge und die Lippen so verbrüht, daß sie sie zur Kühlung leicht geöffnet halten mußte. Das gab ihrem Gesicht einen merkwürdig stieren und abwesenden Ausdruck, der bei Fotomodellen sinnlich genannt wird. Der Taxifahrer, der sie durch das erst halb erwachte Berlin nach Hause fuhr, las auf ihrem müden und versehrten Gesicht eine Aufgeschlossenheit zu seinen Gunsten, die ihn aufkratzte, und er blinzelte ihr, sooft der Verkehr es erlaubte, im Innenspiegel verschwörerisch zu. Irene rutschte so tief in die Polster, daß sie nur noch die Augenbrauen und den oberen Brillenrand des Fahrers im Spiegel sah. Als er bei der nächsten Gelegenheit den Hals reckte und seinen Passagier in Augenschein nahm, hatte sie die Augen geschlossen und hielt die gewölbte Hand über den Mund, als müsse sie einem Schrei den Weg verschließen.

Aus der lebenslustigen Touristin, der er etwas bieten hätte können, war eine strapazierte Geschäftsfrau auf der Heimreise geworden. Abgehakt.

In der Heilbronner Straße bremste er so unsanft vor dem angegebenen Haus, daß Irenes Gepäckstücke im Kofferraum umstürzten. Er sprang aus dem Wagen und riß die hintere Tür auf, Irene kroch gekrümmt hervor, hielt sich am Griff und erbrach sich in den Rinnstein. Das noch in 12000 Meter Höhe eingenommene Frühstück schwamm nahezu unverdaut in der Gosse. Zwischen den Weintrauben und unnatürlich orangenen Mandarinenstücken aus dem KLM-Obstsalat segelten siegesgewiß Schnipfel des holländischen Wimpelchens, das zur Dekoration in eine Cocktailkirsche gespießt worden war; auch ihm hatte die Passage durch Irenes Verdauungstrakt fast nichts anhaben können.

»Gutes Timing«, sagte der Fahrer, und sein Lob kam aus tiefstem Herzen. Er hatte schon einige Male so eine Sauerei aus den Polstern schrubben müssen und den sauren Geruch auch mit den diversen Klimahilfen – Tannenbäumchen, Zitronen – wochenlang nicht vertreiben können. Er spendete dankbar ein Päckchen Papiertaschentücher und reihte Irenes Koffer auf dem Bürgersteig auf, während sie sich den Mund abwischte und Entschuldigungen murmelte.

Der Duft frischgebackener Brötchen strömte aus den zwei Bäckereien an der Kreuzung, vermischte sich mit einem Schwall an der Ampel entlassener Abgaswolken und dem modrigen Geruch der ersten gefallenen Blätter. Irene spürte, wie die Übelkeit zurückkehrte. Sie spannte ihre Bauchmuskulatur an, nahm die Koffer, stieß mit dem Fuß die Tür zum Hausflur auf und atmete vorsichtig aus.

Endlich roch es gut. Nach gewachstem Holz, nach Honigbroten und Langschläfern. Wenigstens sie teilten die Nacht mit ihr, der diesmal nur ihr Flugzeug entkommen war.

Sie öffnete die Wohnungstür, stellte die Koffer in der Diele ab, schob einen Stoß Zeitschriften achtlos zur Seite und tastete sich an den Wänden entlang ins Schlafzimmer. Je näher ihr Bett rückte, um so größer wurde ihre Schwäche. Sie streifte nur die Schuhe von den Füßen, dann kroch sie unter die Decke mit dem merkwürdigen Gefühl, gleichzeitig Gast und Wirt ihres Betts zu sein.

Schon halb im Schlaf griff sie nach dem zweiten Kissen und schob es sich ins Kreuz. Auf den Bezügen stand »Sie« und »Er«, ein Hochzeitsgeschenk, das robust das Scheitern ihrer kurzen Ehe überdauert hatte – die passenden Handtücher waren allerdings schon verschollen.

»Sie ist wieder da«, sagte Frau Schulze zu Frau Schulz, als sie sich am Briefkasten trafen. »Sie hat ausgesehen, als hätte sie den Leibhaftigen getroffen, grün und weiß, die Augen rotgeädert.«

»Das ist der Jet-lag«, erwiderte Frau Schulz im Ton derjenigen, die sich in zeitgenössischen Malaisen auskennen, »der Jet-lag.« Sie sprach das Wort aus wie auf Stelzen, in Sorge um die Aussprachebalance.

»Der Jet- was?« fragte Frau Schulze zurück, und Unglaube und Ehrfurcht mischten sich in den leicht vorwurfsvollen Ton, den sie angeschlagen hatte, weil ihre eher handfeste Deutung von Irenes mitgenommenen Äußeren wenig Anklang gefunden hatte.

»Jet-lag, das ist, wenn man die Zeitumstellung nicht verkraftet, durcheinander ist, wie soll ich sagen? Eine Art Zeitnot, ja! Zeitnot!«

Frau Schulz war hingerissen von ihrer aus dem Stegreif ersonnenen Erklärung und fuchtelte ihrer Nachbarin mit der aus dem Briefkasten gefischten Post, die größtenteils aus aufdringlich farbenfrohen Wurfsendungen bestand, unter der Nase herum.

»Na ja, viel Geld verdienen und in der Weltgeschichte herumschwirren macht jedenfalls Falten und verjagt die Männer«, faßte Frau Schulze zusammen. Beiden kam nicht in den Sinn, daß sie für denselben Tatbestand kaum die gleiche Erklärung in Anspruch nehmen konnten. Zufrieden über die schließlich einmütig gestellte Diagnose machten sie sich auf den langen Weg in den dritten Stock.

Ihre Wohnungstüren lagen über Eck nebeneinander. Als Frau Schulze aufsperrte, schien die Sonne durch das Fenster ihrer Küche und brachte das Wachstuch mit dem Weintraubenmuster auf dem Tisch zum Glänzen. Richtig festlich sah das aus.

»Wie wär’s mit einer Tasse Kaffee?« fragte sie ihre Nachbarin, in deren Küche um diese Tageszeit kein Licht mehr fiel.

Frau Schulz sagte »ja, gerne« und nahm sich vor, an einem der folgenden Abende Frau Schulze zum Fernsehen einzuladen. Im Unterschied zu ihr hatte sie eine Satellitenschüssel auf dem Balkon – die ihn vollkommen einnahm, selbst die Geranien hatte sie ausquartieren müssen – und empfing nun Programme, in denen man Interessantes über die ganze Welt erfuhr.

Aus Irenes Wohnung direkt über Frau Schulzes drang kein Laut.

»Müde wird sie sein.«

»Gut, daß ihr Urlaub jetzt beginnt.«

»Toskana würde ich auch gerne mal. Die Zypressen sehen.« Sie rührten die Kaffeesahne in ihren Tassen um und sahen durch die Scheibengardinen, wie ein ICE durch den Charlottenburger Bahnhof raste und eine Staubfahne aufwirbelte, die die noch unbewachsene, neu verlegte Trasse sekundenlang verhüllte.

»Weiß hätte ich den nicht gemacht«, sagte Frau Schulz, »sondern rot wie die Japaner.«

»Schwarz, rot, gold«, sagte Frau Schulze, »das säh schön aus, wenn er so vorbeisaust.«

»Ich bin die Bertha«, setzte sie hinzu und hob ihre Tasse.

Frau Schulz geriet ein wenig aus der Fassung; nach einem kurzen Zögern nahm auch sie ihre Tasse auf, stieß sacht, und als der Klang beide nicht befriedigte, beherzter gegen Berthas Tasse.

»Charlotte«, sagte sie.

»Ich weiß«, erwiderte Bertha, und beide kicherten. Jeden Tag fanden sie Post, die für die andere bestimmt war, in ihren Briefkästen und waren nicht unglücklich über die kleinen Einblicke, die die Nachlässigkeit des Briefträgers ihnen gewährte.

Seit siebenunddreißig Jahren, Wand an Wand, bei geteilter oder geflissentlich überhörter Stille.

»Wo ist dein –?« Charlotte deutete vage in die Richtung, wo einmal ein Vogelkäfig gehangen hatte.

»Pucki? Pucki ist tot. Vor zwei Jahren. Den hat die Einsamkeit umgebracht. Er wollte auch nicht mehr Radio hören.« Bertha stand auf, holte einen Piccolo aus dem Kühlschrank und zwei Gläser aus der Anrichte. Sie hielt sie gegen das Licht, sah Staub und begann sie mit einem Geschirrtuch zu polieren, ohne Charlottes Einwänden »laß es gut sein«, »nimm’s nicht so genau« Gehör zu schenken.

»Hab ich für besondere Gelegenheiten immer im Haus.«

Sie prosteten sich zu, schwungvoller als mit den Kaffeetassen. Charlotte, die nur auf der Stuhlkante gesessen hatte, rutschte mit ihrem ganzen Gewicht nach hinten und lehnte sich entspannter zurück.

»Heißt Frau Sanft eigentlich nach ihrem ehemaligen Mann?« Bertha hob die Schultern, ratlos.

»Bestimmt hat die ihren Namen immer behalten. Aber nett ist sie«, Bertha festigte ihre Stimme, »eine nette Frau.«

»Und so elegant.«

»Und erfolgreich.«

»Wir hatten keine Wahl, damals.«

»Nein, der Krieg nimmt einem alles ab«, stimmte Charlotte zu, und als sie die Doppeldeutigkeit bemerkte, lächelte sie wehmütig und fügte an: »So oder so.«

»So oder so«, wiederholte Bertha.

Sie stießen erneut an.

Von der nunmehr schräg einfallenden Sonne wurde ein gerahmtes Foto links des Fensters wie von einem Scheinwerfer angestrahlt. Eine Gruppe von Rotkreuzschwestern stand um gesichtsverletzte Soldaten herum, die es trotz frischer Hauttransplantate, die ihnen von Kinn, Nase oder Stirn baumelten, schafften, auf Kommando des Fotografen hin die verbleibenden Muskeln zu einem Lächeln zu verbiegen.