8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

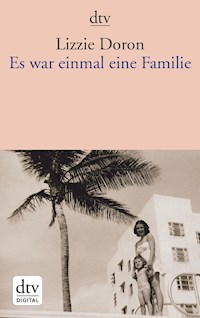

Eine Kindheit in Tel Aviv Tel Aviv, Anfang der Neunzigerjahre: Helena, Elisabeths Mutter, ist gestorben. Während der Schiva, der sieben Trauertage, ist Elisabeth wieder in dem kleinen Viertel, in dem sie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren aufgewachsen ist, ein Viertel, in dem Überlebende der Shoah versuchten, sich ein neues Leben aufzubauen. Alle Kinder, mit denen sie groß geworden ist, haben wie Elisabeth schon vor vielen Jahren dieses Viertel verlassen. Sie wollten die Ängste und Albträume ihrer Eltern hinter sich lassen, ein normaleres Leben führen. Nun kommen die Nachbarinnen und Nachbarn von einst zu Besuch, um Helena die letzte Ehre zu erweisen, und für Elisabeth wird noch einmal die versunkene Welt ihrer Kindheit gegenwärtig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Lizzie Doron

Es war einmal eine Familie

Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Anfang der Fünfzigerjahre entstand im Staat Israel ein neues Land, das Land »hier«.

In diesem Land lebte ein verfolgtes Volk, das aus dem Land »dort« gekommen war.

Seine Einwohner hatten sich hier nicht aus freien Stücken eingefunden, ihnen war nichts geblieben als eine fremde Sprache, seltsame Bräuche, Erinnerungen und Albträume.

Nachdem das Land dort wüst und leer war, befahlen sie sich selbst ein Schöpfungswerk und erschufen sich von Neuem eine Welt.

Im Land hier lebte auch Helena, meine Mutter, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg gestorben war, und hier zog sie mich alleine auf.

Anfang der Neunzigerjahre, nachdem meine Mutter zum zweiten Mal gestorben war, versammelten sich jene, die im Land hier noch übrig geblieben waren, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, und erweckten diejenigen wieder zum Leben, die nicht mehr waren.

Und dieses Land, das mit seinen Toten schon seit vielen Jahren dahinstirbt, ist noch einmal auferstanden:

Nur sieben Tage lang war es noch einmal da, das unbekannte Land. Das Land, das mir Heimat und Familie war.

Und das ist seine Geschichte.

1950–1990

Der erste Tag

Herbst 1990Freitag – in den Nachmittagsstunden

Nach der Beerdigung kehrte ich zurück in die Wohnung meiner Mutter.

Fast ein Jahr lang war niemand mehr hier gewesen.

Seit meine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden war, war das Eisentor verriegelt, hatte das Licht nicht gebrannt, waren die Fensterläden geschlossen. Trostlos und verlassen war die alte Wohnung mit ihren zwei Zimmern, dem Vorraum, der Küche, dem Badezimmer und dem Balkon.

Als ich die Tür aufmachte, empfing mich der Geruch von Moder.

Auf der Kommode im Vorraum lag eine Schachtel Streichhölzer, und daneben stand, wie immer, ein Seelenlicht, das für einen der Toten meiner Mutter bestimmt war. Ich zündete es an und öffnete die Fensterläden.

Die dunkle Wohnung wurde von blassem Licht erleuchtet.

Beim Licht des Kerzchens entstanden vor mir die Schabbatabende meiner Kindheit: glänzende silberne Kerzenständer, eine weiße Tischdecke und darauf kleine Burgen aus erstarrten Wachstropfen, in der Mitte des alten Tischs ein süßes Schabbatbrot, Rotwein für den Kiddusch, zwei Weingläser, zwei Porzellanteller – und um den Tisch nur eine Mutter und eine Tochter.

Die Zimmer der Wohnung waren erfüllt von meiner Mutter, vom Klang ihrer Stimme, vom Glänzen ihrer braunen Augen, und aus der Küche drang der Duft von Suppe und Kuchen.

Ich erinnerte mich, wie sie freitags die Hände über den Schabbatkerzen ausbreitete, die Lippen zusammenpresste, die Augen schloss und schwieg. So stand sie immer vor dem Kerzenlicht, ohne den Segen zu sprechen und ohne zu beten. Ihre Beine waren schwer und geschwollen, und in ihr Gesicht hatte sich ihr Leid in vielen Falten eingegraben – sie war vor der Zeit gealtert. Nur ihre Hände über den Kerzenflämmchen zeigten, wie schön sie hätte sein können.

Ihre Hände waren zart, glatt und weiß, mit langen, schmalen Fingern, die Hände einer Dame.

Nur ein Finger, der kleine, war steif und verkrümmt.

Warum hat sie so einen Finger?, hatte ich mich gewundert, als ich klein war.

Und sie gefragt: »Mama, wo ist dein kleiner Finger?«

»Er versteckt sich in der Hand«, antwortete sie, und ich musste sehr lachen.

Als ich älter war, wagte ich wieder zu fragen: »Mama, was ist mit deinem kleinen Finger passiert?«

»Das ist eine Erinnerung an dort«, antwortete sie, »an die Zeit, als unser Gott die Welt verlassen hat.« Ohne eine weitere Erklärung.

Und ich hörte auf zu fragen.

An diesem Abend sah ich die schönen Hände Helenas, meiner Mutter, vor mir. Ich erinnerte mich daran, wie der verkrümmte Finger die Blicke der Menschen auf sich gezogen hatte, wie die Kinder flüsterten: »Schaut doch, das ist die Frau ohne kleinen Finger«, wie sie stolz zu mir gesagt hatte: »Ich habe hier allein, mit neun Fingern, eine Familie aufgebaut.«

Lautes Klopfen an der Tür riss mich aus meinen Erinnerungen. Vor mir standen zwei alte Frauen.

Die eine war klein und dünn, nur Knochen und Falten, die zweite groß und dick. Sie standen mit verschränkten Armen in der Tür, so aufrecht, wie es ihnen möglich war, und im Kerzenlicht waren die Nummern auf ihren Armen zu sehen.

Die kleine, magere Alte kam mir bekannt vor, aber nach so vielen Jahren war mir ihr Name entfallen. Doch der zweiten, der großen, das hätte ich schwören können, war ich noch nie begegnet, obwohl mir ihre Stimme vertraut schien.

»Warum hast du uns nicht zur Beerdigung eingeladen?«, fragten sie mich im Chor.

Jentes[1], dachte ich, zwei jentes, und suchte nach einer angemessenen Antwort, aber die beiden erwarteten gar keine Antwort, sie fragten weiter: »Und warum sitzt du nicht Schiwe, wie es sich gehört?« Sie schauten sich mit großen Augen um und fragten: »Und wo ist die Familie?«

»Mein Mann ist zu Hause geblieben, mit den Kindern, und sonst gibt es niemanden«, antwortete ich höflich. »Ich bin ihre ganze Familie.«

»Auch wir sind ihre Familie«, protestierte die Große und stellte fest: »Das ganze Viertel ist eine große Familie.«

Diese beiden Alten sollen Familie sein?, dachte ich bei mir. Wieder wurde an die Tür geklopft, diesmal leise.

»Wer ist da?«, fragte ich überrascht. Wer konnte denn zur Schiwa kommen, wenn es keine Familie gab.

»Ich bin’s, Malka Lifschitz«, antwortete eine schwache Stimme.

Ich erstarrte.

Die Tür ging auf.

Plötzlich, im kalten Licht des Abends, in dem Zimmer, in dem ich meine Kindheit und Jugend verlebt hatte, sah ich die Wohnung vor mir, in der Malka aufgewachsen war.

Obwohl wir zusammen im Kindergarten und in der Schule waren, besuchte ich Malka erst gegen Ende der sechsten Klasse zum ersten Mal zu Hause, als sie an Windpocken erkrankt war. Wir Kinder mieden ihre Wohnung, weil wir gehört hatten, dass es da spuke.

Die kleine Wohnung der Familie Lifschitz hatte sich, obwohl ich nur dieses eine Mal dort gewesen war, tief in mein Gedächtnis eingegraben.

Sie war blitzblank, frei von Staub, Bildern und Büchern. In der Küche standen ein alter, zerkratzter Tisch und darum herum drei Stühle, im Schlafzimmer stand ein großes Bett, im Vorraum ein kleineres Bett und mittendrin eine große Kiste mit Kleidungsstücken, Bettwäsche, Handtüchern und Geschirr.

Jizchak, Malkas Vater, lief in Hausschuhen und Pyjama durch die leere Wohnung und sprach mit sich selbst.

Ab und an unterbrach er sein Herumwandern, setzte sich auf das wacklige Eisenbett und murmelte: »Ich will nicht, dass es mir gut geht, ich will nicht schlafen, ich will nicht vergessen.«

Draußen im Hof, zwischen lauter vor sich hin rostendem Schrott, stand, als gehöre es nicht dazu, ein Dreirad, beladen mit frischen Blumen.

Das war das Dreirad von Chava, Malkas Mutter, die, da es nicht anders ging, die Bürde des Lebens und des Lebensunterhalts auf sich genommen hatte.

Jeden Morgen wurde das Viertel von ihrem Ruf geweckt:

»Blumen, Blumen! Kommt zu Chava und kauft Blumen!«

»Rachmones«[2], sagten die Nachbarinnen, wenn sie ihr Rufen hörten, und drängten ihre Männer, die gerade zur Arbeit gehen wollten, zuvor schnell noch bei Chava einen Strauß Rosen, Lilien oder Gladiolen zu kaufen.

»Gerechte beginnen den Tag mit einer guten Tat«, sagte Chava dann immer und bedankte sich bei den Käufern.

»Blumen, Blumen!«, fuhr die kleine, zerbrechliche Frau fort zu rufen, bis sie das ganze Viertel durchquert hatte.

Am Ende des Viertels, neben dem Friedhof, parkte sie ihr Dreirad. »Kommt zu Chava und kauft Blumen!«, flehte sie mit brüchiger Stimme die Vorübergehenden an, die Trauernden und die Tröstenden, und gegen Abend nahm sie die Blumen, die keiner gekauft hatte, und legte sie auf die Gräber, die von niemandem besucht wurden.

Am Ende ihres Arbeitstages hob sie die erloschenen Augen und die kleinen Hände zum Himmel, dankte dem Herrn der Welt dafür, dass er ihr die Kraft und Gesundheit gegeben hatte, ihre Malka ehrenvoll zu ernähren und zugleich etwas Gutes zu tun, und bat den Ehrwürdigen, ihrer Malkale ein gutes und glückliches Leben zu schenken.

Als wir in der zehnten Klasse waren, kam der schüchterne Zvika Schtigman aus der zwölften Klasse zu Malkale und fragte sie laut und vor allen, ob sie seine Freundin werden wolle.

Malka und Zvika wurden ein Paar. Chava erzählte allen, dass der Ewige, gelobt sei Er, ihre Gebete erhört habe, ihre Malkale habe einen Mann und eine gute Familie gefunden. Frau Schtigman, verkündete Chava ihren Kunden, sei eine wunderbare Hausfrau, Zvikas Schwester Leiterin bei den Pfadfindern und sein Vater Fahrer bei der Busgesellschaft Egged.

»Und Zvika«, fügte sie glücklich hinzu, »ist ein junger Mann mit einem Kopf auf den Schultern und einem Herzen aus Gold.«

Als Malka das Gymnasium beendet hatte, hielt Zvika um ihre Hand an.

Malka bat ihn, noch zu warten. »Ich möchte erst meinen Militärdienst ableisten.«

Zvika wartete.

Gleich nach Malkas Militärdienst mieteten die beiden einen Saal für die Hochzeitsfeier, kauften ein Brautkleid und ließen Einladungskarten für Freunde und Nachbarn drucken.

Im Viertel gab es keine Geheimnisse. Wie alle anderen erfuhr ich, dass Malkas Vater einen Blick auf den Stapel Einladungskarten geworfen und Chava gefragt hatte: »Wieso ein Fest? Wen lädst du überhaupt ein? Werden meine Mutter und mein Vater aus Treblinka kommen? Onkel Jisruel und Tante Mira aus Majdanek? Großvater Michael aus Dachau?«

»Gott hat uns Gelegenheit gegeben, glücklich zu sein«, sagte Chava zornig zu ihm, was so gar nicht ihre Art war, und forderte nachdrücklich, dass er wenigstens einmal, nur dieses eine Mal, glücklich sein solle – »nur für das Mädchen«.

Jizchak schwieg, und Chava schwor, dass zur Hochzeit ihrer Malkale viele Gäste kommen sollten und man ein großes Freudenfest feiern würde.

Auf ihr Dreirad, zwischen die Blumen, legte Chava Einladungskarten, und jeder, der Blumen kaufte, bekam auch eine Einladung.

»Kommt«, bat sie, »kommt, ihr seid doch wie Familie.«

Sechs Tage vor der Hochzeit brach der Jom-Kippur-Krieg aus.

In der zweiten Woche des Kriegs fiel Zvika Schtigman.

Nach der Schiwa schloss sich Malka ihrem Vater an. Er murmelte weiter vor sich hin, er würde nie Ruhe finden und nie vergessen, und sie saß neben ihm auf dem Eisenbett, starr und stumm.

Und Chava zog wie üblich am frühen Morgen los, um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. »Blumen, Blumen«, rief sie mit gebrochener Stimme, aber die Kunden wichen verlegen zurück, und ihre Ware blieb auf dem Dreirad.

»Man kauft keine Blumen von einem glücklosen Menschen, das bringt Unglück«, flüsterte man sich im Viertel zu.

Malka blieb an der Tür stehen. Ich schaute sie an. Es schien, als wären seit unserer letzten Begegnung keine zwanzig Jahre vergangen. Sie trug Jeans und ein blaues T-Shirt, ihre braunen Haare fielen über ihre Schultern, sie sah aus, als komme sie gerade aus der Schule. Ihre jugendliche Gestalt brachte für einen Augenblick unsere Kindheit zurück.

Als Malka die beiden Gäste bemerkte, die zur Tür spähten, begrüßte sie sie mit einem Lächeln. »Guten Tag, Sonia«, sagte sie zu der Großen und zu der Kleinen: »Guten Tag, Genia.«

»Malkale«, rief Genia erfreut. »Schön, dass du gekommen bist.« Sie musterte Malkale und fügte hinzu: »Es gibt keine wie dich.«

»Unsere Malkale kommt immer als Erste zu jeder Schiwa«, erklärte sie mir und zwickte Malkale zärtlich in die Wange.

Ich antwortete nicht, hoffte aber, die beiden Alten würden gehen und mich mit Malka allein lassen.

»Jetzt bist du ja nicht mehr allein, deshalb gehen wir«, verkündete Sonia, die meinen Wunsch offenbar erahnt hatte, und zog ihre Freundin Genia Richtung Treppe.

»Aber wir kommen wieder, wir kommen später noch mal«, versprach Genia, bevor sie hinuntergingen.

Malka und ich blieben allein an der Tür zurück.

»Es tut mir leid«, sagte Malka. »Ich hatte sie sehr gern.«

Dann entschuldigte sie sich: »Ich will dich nicht stören, ich kam nur gerade zufällig vorbei.«

Ich fing mich wieder. »Aber Malka, komm doch herein.«

Bevor wir uns setzten, streifte Malka durch die ganze Wohnung und schaute in jede Ecke. Manchmal seufzte sie.

»Alles ist wie damals«, sagte sie leise, schloss die blauen Augen und zählte eine lange Reihe vertrauter Namen auf. Sie vergaß keinen. Aus ihrem Gedächtnis holte sie die Namen der Toten und der Lebenden. »Wir waren einundvierzig Kinder des Jahrgangs 1953«, sagte sie. »Und heute lebt nicht ein Einziger von uns mehr im Viertel.«

Wieder seufzte sie, dann schwieg sie.

Ich suchte einen Weg aus dem Schweigen. »Und wie geht es dir heute?«

»Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder«, antwortete sie.

»Was machst du, was macht dein Mann?«, erkundigte ich mich.

»Mein Mann hat eine Autowerkstatt, und ich bin Sekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei. Wir führen ein Leben wie alle, ein normales Leben«, antwortete sie, und ich bemerkte, dass sie beim Sprechen auf ihre Uhr blickte, eine alte, schwere Herrenuhr, die nicht zu ihrem schmalen Handgelenk passte, und die Hände rang.

Plötzlich schaute sie mich mit ihren blauen Augen scharf an.

»Erinnerst du dich an meinen Zvika, Zvika Schtigman?«, fragte sie.

»Ja, ich erinnere mich«, erwiderte ich mit erstickter Stimme.

»Das ist seine Uhr«, sagte sie.

Mir stockte das Herz.

Ich beugte mich vor und betrachtete die alte Uhr.

Malkale strich liebevoll über das metallene Uhrband und sagte: »Jeden Freitagabend sind wir zum Schabbatessen bei seinen Eltern. Sie wohnen immer noch hier, am Ende der Straße.«

»Wer ist wir?«, fragte ich erstaunt.

»Seine Schwester und ich«, antwortete sie.

Ich riss die Augen auf. »Aber Malka, du hast einen Mann und Kinder, du hast eine Familie.«

»Seine Mutter macht für uns gefilte Fisch, Hühnersuppe mit kreplach, Hühnerschlegel, Püree mit Zwiebeln und Käsekuchen. Alles genau so, wie Zvika es mochte.« Sie rang wieder die Hände, die Grübchen in ihren Wangen wurden tiefer, ihre blauen Augen funkelten. Dann fügte sie in entschuldigendem Ton hinzu: »Ich muss gehen, sie warten bestimmt schon auf mich.« Sie ging zur Tür, blieb einen Moment stehen, wandte den Kopf zurück, schaute mich mit ihren blauen Augen scharf an und sagte laut und nachdrücklich: »Das ist meine Familie.«

Ich blieb allein in der Wohnung zurück.

»Leg die weiße Pessach-Tischdecke auf«, befahl mir meine Mutter, wie immer an Tagen, an denen wichtige Gäste erwartet wurden. »Füll Butterkekse in die Kristallschale, nimm die Porzellantassen für den Kaffee. Und kauf bei Chava Lifschitz einen Strauß Rosen.« Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: »Heute kann es mir kein Unglück mehr bringen.«

Ich ertappte mich dabei, dass ich die Wohnung für die Schiwa so herrichtete, wie meine Mutter es gewollt hätte.

»Bist du nun tot oder nicht?«, fragte ich sie in Gedanken, während ich die weiße Tischdecke auflegte und die große Kristallschale aus dem Küchenschrank holte.

Und ich hörte meine Mutter sagen: »Ich bin, wie du weißt, eine Veteranin des Todes.«

Dämmerung

Als es Abend wurde, verließ ich die Wohnung meiner Mutter. Statt in mein Auto zu steigen, lief ich noch eine Weile durch die Straßen des Viertels.

Eine neue Ampel blinkte am Ende der Jizchak-Sadeh-Straße, und vor mir erstreckte sich ein neuer Zebrastreifen.

Vor vielen Jahren lief ich einmal gegen Abend mit meiner Mutter durch die Trumpeldor-Straße. Als wir in die Jizchak-Sadeh-Straße einbogen und sie überqueren wollten, näherte sich uns ein Mann und fragte freundlich: »Entschuldigen Sie, sind Sie von hier?«

»Nein, ich bin von dort«, antwortete meine Mutter beiläufig und deutete nirgendwohin. Ich zuckte zusammen.

Der Mann war verwirrt.

»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte sie liebenswürdig.

»Ja«, sagte der Mann erfreut, »können Sie mir bitte sagen, wie diese Straße heißt?«

»Das ist die Janusz-Korczak-Straße«, sagte sie mit großer Bestimmtheit. Ich wurde rot.

»Danke«, antwortete der Mann.

Er runzelte die Stirn und blickte sich um, ging ein paar Schritte, dann wandte er sich wieder an meine Mutter. »Entschuldigen Sie, aber da steht Jizchak-Sadeh-Straße«, sagte er irritiert und deutete auf das Straßenschild.

»Jeder hat seine eigenen Helden«, antwortete meine Mutter zufrieden, griff nach meiner Hand und überquerte mit mir die Straße.

Jemand tippte mir leicht auf die Schulter.

Ich wandte den Kopf und sah eine kleine Frau mit einem runden Gesicht und einem Mitleid verströmenden Blick.

»Es tat mir leid zu hören, dass sie gestorben ist«, sagte die Frau.

Ich erkannte sie sofort: Emuna, die Tochter des Rabbiners. Sie sieht genauso aus wie ihre Mutter, dachte ich. Wie Guta, die Frau des Rabbiners, trug Emuna züchtige Kleidung, dunkel und schwer, und nicht ein einziges Haar schaute unter ihrem bunten Kopftuch hervor.

Ich wollte fragen, wie es ihr gehe, aber sie hob ihre Augen gen Himmel, und aus ihrem Mund sprudelten die Worte: »Der Allgegenwärtige tröste dich samt allen, die da trauern um Zion und Jerusalem, mögest du vor weiterem Leid bewahrt bleiben.« Dann schnappte sie nach Luft, schloss die Augen und sagte: »Sie hatte es nicht gut in dieser Welt, deine Mutter.« Sie nickte und fuhr sofort, vielleicht, um ihre Worte abzuschwächen, mit den Segenssprüchen fort: »Möge die Seele der gerechten Frau ins Paradies aufsteigen, möge ihr die Erde leicht sein, kein Leid möge ihr mehr zuteilwerden, sie ruhe in Frieden, Amen.« Dann fügte sie abschließend hinzu: »Mögest du vor weiterem Leid bewahrt bleiben«, und überquerte ohne Abschiedsgruß die Straße.

Wie ihre Mutter, dachte ich, sie sagt, was sie zu sagen hat, und verschwindet.

Wieder sah ich meine Mutter vor mir, zusammengekrümmt auf dem Rollstuhl im Krankenhaus, wie sie in ihrem völlig verwirrten Zustand laut schrie: »Sauerstoff! Hilfe! Sauerstoff!«

Die Ärzte erschienen mit ihrer Ausrüstung. »Ans Beatmungsgerät anschließen!«, rief einer, befand dann aber überrascht, die Kranke habe keine Atemnot, der Puls sei normal, das Herz schlage regelmäßig. Das Ärzteteam suchte nach einer Diagnose, die Anspannung nahm zu.

Und meine Mutter schrie weiter: »Sauerstoff! Hilfe! Sauerstoff!«

Sie wurde nun doch ans Beatmungsgerät angeschlossen. Sie wehrte sich mit Blicken, aber die Ärzte waren zu sehr mit ihren lebensrettenden Maßnahmen beschäftigt und achteten nur auf die Apparate. Verzweifelt, mit aufgerissenen Augen, schaute sie mich an und flehte stumm: »Sauerstoff! Hilfe! Sauerstoff!«

Ich versprach ihr, alles komme in Ordnung, bevor mich die Ärzte hinausschickten.