12,99 €

Mehr erfahren.

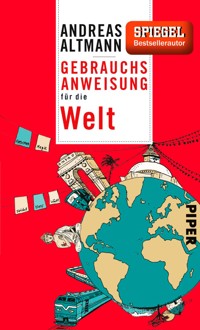

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Einsamkeit ägyptischer Provinzhotels. Überlandfahrten im stinkenden Bus. Moderne Raubritter in Kolumbien. Gefrorenes Zahnputzwasser in Sibirien. Gepökelter Schafskopf zum Frühstück. Materialmüde Hängebrücken. Hitze. Durchfall. Fieber. Angst. Aber auch: die Zartheit eines Abends in Kabul. Verständigung mit Händen und Füßen. Staunen im Tempel. Freude beim Überlisten eines Grenzbeamten. Der Herzschlag des Zugfahrens. Die Großzügigkeit von Fremden. Mit Shakespeare und Eric Clapton in Nowosibirsk. Eine Liebelei in der Wüste. Das Spätnachmittagslicht über dem Berg Sinai. Kaum jemand hat sich dem Zauber und den Härten fremder Länder so ausgeliefert wie Andreas Altmann, und seine Anweisung ist nichts weniger als eine wilde Liebeserklärung an das Reisen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deISBN 978-3-492-95821-9© Piper Verlag GmbH, München 2012 und 2018Covergestaltung: Birgit KohlhaasCover: Diana Lukas-Nülle, HamburgDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Zitat

Widmung

Vorwort

Der Anfang

Wer bin ich? Der blöde Tourist? Der tolle Reisende?

Der magische Moment

Der magische Moment: Afrika 1

Fremde Sprachen

Freundlichkeit

Der magische Moment: Afrika 2

Der Ranzen

Tricks

Der magische Moment: Asien 1

Der Körper

Fortbewegungsmittel

Der magische Moment: Asien 2

Drogen

Wetter

Der magische Moment: Nordamerika

Rassismus, Dummheit und göttliche Anmaßung

Eros

Der magische Moment: Europa

Essen

Fragen

Der magische Moment: Ozeanien

Moderne Zeiten

Wüste

Der magische Moment: Indien

Reisen und Schreiben

Gefahr, Angst und Gewalt

Der magische Moment: Südamerika

Der Abschied

Ein Nachwort

Ich möchte gern in dieser holprigen Welt Sprünge machen, von denen man erzählen soll.Friedrich SchillerEs ist heute!Grußwort der AboriginesI came so far for beauty.Leonhard Cohen

Das Buch ist all jenen gewidmet, die mir irgendwann, irgendwo auf dieser Welt etwas geschenkt haben: ihr heiteres Lächeln, ein unbekümmertes Ja, einen Blick in ihre verwundete Seele, eine Weisheit, eine Vergnügtheit, bisweilen die Schönheit und Wärme ihrer Haut, ja, mir die Innigsten von allen ein Wort mitgaben, so unüberhörbar und bewegend wie das Flüstern einer ersehnten Frau. – Und ich seitdem diese Wörter mit mir herumtrage: wie einen Herzschrittmacher aus luftleichten Buchstaben.

Vorwort

Kürzlich las ich einen Artikel über Martin M. Der Neunzehnjährige war bislang nur als Faultier aufgefallen. Immerhin hatte er sich inzwischen die verbale Munition zurechtgelegt, um sein träges Dasein zu rechtfertigen: »Die Scheiß-Merkel, die Scheiß-Gesellschaft, alles scheiße.« Sogar vor der Hauptschule war er davongelaufen. Seitdem siechte er vor der Glotze, streichelte den Hund, versteckte seine faulen Zähne hinter einem gepressten Lächeln und lebte von Hartz IV. Bis er – unerreichbar für jedes Angebot – »auf Null gesetzt« wurde. Damit er nicht verhungerte, gab es Lebensmittelgutscheine. Die er nie abholte. Sicher zu viel Stress, sicher zu früh aufstehen. Lebte er doch bei Mutti. Als Muttersöhnchen. Er war der »no-future-no-bock-no-nothing-man«. Er brauche, sagte er noch, »jeden Tag eine Adrenalinspritze«. Aber die könne der Staat ihm nicht bieten. Wie wahr!

Armer M.M., er hat wohl noch nie von der Welt gehört, nie und nimmer vom Reisen in die Welt. Existiert doch kaum etwas anderes im Universum, das mehr Kicks verschafft, als Abhauen und Abheben. Adrenalinbomben würden auf ihn niedergehen, ein Herzflimmern nach dem anderen ihn jagen.

Besteht beim Starren auf einen Plasmaschirm die tägliche Gefahr, dass die Hirnrinde schmilzt, so wird ein Reisender jeden Tag reicher: weltreicher, geistreicher, geheimnisreicher. Er lebt ja, ranzt nicht als Kartoffelsack auf seinem Sofa. Ob Martin je aufwacht? Oder schmiedet er weiter unbelehrbar sein Unglück?

Soll keiner ihn in Schutz nehmen und behaupten, ohne Geld ginge nichts. Warum macht er es nicht wie andere 19-jährige Unersättliche, geht zur nächsten Kreuzung und streckt den Daumen raus? Und zwängt sich hinten rein, schnorrt, bettelt und lügt das Blaue vom Himmel herunter? Nur um vom Fleck zu kommen. Jede Art des Reisens ist ein Weg der Welterkenntnis. Ob im Fond eines Trabis (ich war dabei) oder als beinloser Invalide in einer Sänfte (in Kaschmir gesehen). Nur wach muss einer sein. Weltwach. Nur platzen vor Neugierde.

Ich mag den Gedanken vom Reisen als Fluchtbewegung. Lieber verduften als zum Trainieren eines öden Berufs antreten. Lieber Streuner werden als Büroleiche. So ist mir Martin M. auf kuriose Weise sympathisch. Weil er sich weigert, als Massenartikel zu enden. Ich schelte ihn nur, um ihn von der Couch zu jagen: hinaus ins Leben.

Lieber flüchten, um der Niedertracht des Alltags zu entkommen, dem Geheul der Wachstumsnarren und ihren penetranten Aufrufen zum Anhäufen von Klimbim. Nie habe ich einen dieser Marktschreier plärren hören: »Lasst euer Hirn anschwellen! Mehrt euren Mut! Werdet tapferer! Verschwendet mehr Liebe! Vögelt inniger! Steigert euren Empathie-Quotienten! Vervielfacht eure Sehnsucht nach den – André Gide hat darauf bestanden – émotions fortes, den starken Gefühlen! Ja, denkt mehr! Lest mehr! Spürt mehr!« Nie gehört. Nur ihren ultimativen Krimskrams wollen sie loswerden, dessen Erwerb die Glücksspanne von fünf Minuten nicht überschreitet.

Wie cool kommt da ein Reisender daher. Sein Ziel ist die Welt und dafür braucht er nicht mehr als vierzehn, fünfzehn Kilo. Die er sich genau überlegt. Weil er sie jeden Tag auf dem Buckel tragen muss. Und so schleichen die einen davon, während die Müllmänner und Müllfrauen – all jene eben, die gern Müll shoppen – zurück in ihrem Viel-Tonnen-Haus bleiben, vor der Fünf-Tonnen-Garage, der Zwei-Tonnen-Blechkuh, ja, sie selbst – die unbeweglichen Stubenhocker – schon zur Tonne mutierten: Weil so viel Besitz keinen Auslauf mehr erlaubt, weil er bewacht, umzäunt, diebstahlversichert, wasserversichert, feuerversichert, sturmversichert, alarmknöpfe-vermint, ja abgestaubt, neu gestrichen, frisch geschmiert, vertieft, erweitert, vergrößert werden muss. Damit sie im Kuhdorf Quakenbrück (nur ein Beispiel) jeden Tag um die Wette protzen können: Wer hat am dümmsten seine Lebenszeit vertan? Wer stirbt als Erster an Raffsucht? Wer will der Reichste auf dem Friedhof sein? Wer hat noch immer nicht kapiert, dass hinter Quakenbrück die Welt anfängt?

Früher, in anderen Jahrhunderten, galt als weise, wer der Welt den Rücken zukehrte. Um ihr, dem christlichen »Jammertal«, zu entkommen. Heute wissen wir, dass wir außer diesem Planeten nichts haben. Ans »Jenseits« glauben nur noch jene, die auch im Himmel gern als Schaf auftreten. Das Himmelreich des Reisenden ist das Diesseits: die magische Kugel, die so viele magische Blicke auf sie erlaubt.

Wohl dem, der sich mit einem Freundschaftsvertrag auf den Weg macht. Die Erde als Freund. Den ich nicht ausbeute, den ich mir nicht »untertan« mache, von dem ich nur jeden Tag weiß, dass ich seiner Großzügigkeit mein Überleben verdanke. Wie pathetisch sich das anhört. Dabei erzähle ich nichts als die Wahrheit.

Novalis meinte einmal, die Welt müsse »romantisiert« werden. Um sich der Trivialität des Lebens zu widersetzen. Unterwegssein ist ein grandioses Mittel, um das zu finden, was die Engländer romance nennen, den Swing. Es hat nichts mit dem deutschen Wort »Romanze«, Liebesgeschichte, zu tun. Oder nur am Rande. Romance ist ein anderes Wort für Ergriffensein, für Lebenslust, für das Beste, was einem gerade passiert. Als Junge las ich in einem Unterrichtsbuch die Stelle: »He loves the romance of travelling on a steam train.« – »He« war ein Engländer aus dem neunzehnten Jahrhundert, der die Geräusche eines fahrenden Zuges liebte, das Dahinrauschen, den Blick nach vorn auf eine wild fauchende Dampflok.

So sollte man diese Gebrauchsanweisung eher als einen Tanzkurs verstehen. Dort lernt man sich drehen und wiegen. Schritt für Schritt. Und irgendwann hat man den Takt intus, vertraut dem Körper und seiner Weisheit und pfeift auf die Regeln und – verfällt der Musik. »Es« tanzt. So soll der Leser am Schluss auf das Buch pfeifen. Weil das Gift der Verführung schon wirkt. Und er – auf eigene Faust, nach eigenem Gutdünken – hinaus in die Welt rennt. Die Grundregeln hat er ja verstanden. Jetzt muss er seiner Intuition vertrauen, seinem Verstand, sich. Deshalb klingt das Wort Gebrauchsanweisung eher irritierend. Die Welt gebrauchen, dazu will ich niemanden anstiften. »Leitfaden zum Bestaunen der Welt«, das würde passen. Oder »Kleines Handbuch zur Enträtselung eines Weltwunders«, auch das leuchtet ein. Selbst wenn der Satz eine Nuance großspurig klingt. Denn so viele Rätsel hat die Welt und nur von einer Handvoll der tausendundein Mal tausendundeinem soll hier die Rede sein. Ohne je auf die Idee zu kommen, auf nur ein einziges eine erschöpfende Antwort zu wissen. Was für fade Rätselhaftigkeiten wären das, wenn sie gelöst werden könnten.

Friedrich Hölderlin schrieb einmal: »Schönes Leben! Du lebst.« Wie ein Brandzeichen sollte man sich die vier Wörter ins Herz stanzen. Als Erkennungszeichen für all jene, die sich mit der Gabe der Verwunderung auf den Weg machen.

Der Anfang

Als ich als Jugendlicher in einer Fabrik arbeitete, bemerkte ich eines Morgens ein paar Meter neben mir eine Frau. Unvergessliche Frau. Wie ein Mahnmal habe ich sie seither abgespeichert. Sie stand am Fließband, hielt in der rechten Hand einen elektrisch betriebenen Schraubenzieher und zog an jedem vorbeikommenden Backrohr eine Schraube an. Eine, immer dieselbe. Dann kam der nächste Kasten. Wieder ran, wieder schrauben.

Das Wunderlichste: Ihre Augen waren geschlossen. Als ich sie irgendwann über das seltsame Verhalten befragte, gab sie zwei Antworten. Die erste klang banal: »Ich kenne ja jede Bewegung auswendig.« Doch die zweite hätte zu einer Nihilistin gepasst: »Ich will den Stumpfsinn meiner Arbeit nicht sehen.« Seit dreizehn Jahren war sie die Ein-Schrauben-Frau. Das Bizarrste: Sie hatte sich arrangiert, wollte von einer Fortbildung, die ihr angeboten worden war, nichts wissen. Sie traue sich nicht, sagte sie noch. Verwunderlich, denn sie schien nicht dumm, nicht hirnlos.

Ah, die Routine. Sie ist eines der gefährlicheren Gifte. Vor dem keiner von uns gefeit ist. Sie ist der Erzfeind der Neugier, sie ist das träge Fleisch, der innere Schweinehund, eine wahre Massenvernichtungswaffe. Nicht nachzuzählen, was sie alles an Vorsätzen, Träumen, an Ausbruchsversuchen und Hoffnungen zunichtegemacht hat. Hinter ihrer Wucht steckt eine kosmische Macht: das von Isaac Newton entdeckte »Gesetz der Gravitation«, eine der Urkräfte, die das Universum zusammenhält. Deshalb zerschellt ein Flugzeug am Boden und nicht im Himmel. Deshalb rinnen Tränen wangenabwärts. Und deshalb bleiben wir lieber hocken, als den Sirenenrufen unserer Sehnsucht zu folgen.

Weiß jemand eine Tat, die radikaler mit allen Gewohnheiten bricht, als wegzugehen? Fortzureisen? Ich habe eine lange Liste parat, auf der nachzulesen ist, wie schnell und rabiat sich Zustände – für Reisende – ändern können. Hin zum schwer Zumutbaren. Hier ein paar Auszüge:

Wärme gegen Kälte tauschen müssen: Kein Zähneputzen in Sibirien, da die Wasserhähne eingefroren sind. Oder Vertrautes gegen Angst: In der Wüste eineinhalb Tage herumstehen und auf den einen warten, der den Weg weiß. Oder Deutsch gegen Vietnamesisch: Eine halbe Stunde lang einem Dutzend Taxifahrern pantomimisch vorturnen, dass man ein Hotel sucht. Oder Freunde gegen Raubritter: Drei kolumbianischen Hundesöhnen zuschauen, wie sie nach meiner Börse greifen. Oder Mühelosigkeit gegen das täglich Ungewisse: Eine knappe Woche neben einer afrikanischen Grenze lungern, weil der erste Gangster des Landes, der nebenberuflich als Präsident fungierte, gerade mit dem Niederschießen seiner Gegner beschäftigt war. Oder zwei Nutella-Morgensemmeln gegen einen gepökelten Schafskopf: In Timbuktu war ich ein Held, der sich nicht Nein zu sagen traute. Oder die Daunendecke gegen Betttücher mit Löchern und Läusen: um hinterher nur mit einer Totalrasur den Bestien zu entkommen. Oder den Morgenkaffee gegen scheußlich grünen Tee: Länder ohne Kaffeehäuser gehören auf die schwarze Liste. Oder die Haut einer Geliebten gegen die Einsamkeit ägyptischer Provinzhotels: wo Rezeptionisten gleichzeitig als Tugendwächter aushelfen. Oder den Seelenfrieden gegen Schweißperlen: weil der Bus über eine Brücke rollte, die schon einmal wegen Materialschwäche nachgegeben hatte. Oder das einwandfrei funktionierende Immunsystem gegen die (siegreichen) Attacken asiatischer Viren: um sich anschließend sechs Monate in einem Tropeninstitut kurieren zu lassen.

Wie ein Ruf der Kassandra hört es sich an, wenn ich den sibirischen Mundgeruch erwähne, die Bazillen, das Geziefer, die Staatsdiener-Schurken, die verschwundenen Busse, die windigen Zeitgenossen, die Wüsten-Sonnenbrände, die Sprachlosigkeit und – vehement die Lebensfreude mindernd – die Durchfall-Debakel, die erbärmlichen, die unerbittlich in die Hose gehen.

Nun, gegen alle Bedenken haben die Franzosen einen Satz erfunden, der davor schützen soll, zum Duckmäuser zu regredieren: »Le pire n’est jamais sûr!«, das Schlimmste ist niemals sicher, sprich: Wer sich traut, davonzugehen, traut, sich der Schwerkraft der Lauschigkeit zu widersetzen, der wird belohnt. Unter der Bedingung, dass er etwas Entscheidendes lernt: a) dass die Wirklichkeit bisweilen nicht zu ändern ist und b) dass sie oft andere Möglichkeiten bereithält. Bert Brecht hat das in einer Gedichtstrophe poetisch und drängend beschrieben:

Ich, der ich nichts mehr liebeAls die Unzufriedenheit mit dem ÄnderbarenHasse auch nichts mehrAls die tiefe Unzufriedenheit mit dem Unveränderlichen.

Hier ein Beispiel, mitten aus dem Leben: Ich sitze im Wartezimmer einer Botschaft, in Afrika. Ich benötige ein Visum. Das ich nicht bekomme. Obwohl meine Papiere in Ordnung sind. Nachfragen ersticken in Gegenfragen: »Warum wollen Sie dorthin reisen?« oder, noch schwachsinniger: »Was ist Ihre Mission?« Ich habe Lust zu antworten: »To kill the president!« Damit der Mann aufhört, als Schwerverbrecher weiter sein Unwesen zu treiben. Aber »no mission« ist noch verdächtiger als »Yes, I do have a mission.« Denn dann würde klar, dass ich meinen Geheimauftrag verschweige. Als gewitzter Reisender kennt man solche Szenen. Absurdes Theater in Echtzeit. Da andere mit im Büro sitzen, kann ich den Verantwortlichen nicht fragen, ob ich zu wenig Scheine in den Pass gelegt habe. Vielleicht liegt es daran.

Jetzt brauche ich so vieles: die Einsicht, dass ich, vorläufig zumindest, dieses Ziel vergessen muss. Denn bei sturen Beamten – der Satz gilt weltweit – kommen vernunftbegabte Hinweise nicht an. Sturheit obsiegt, sie scheint bis auf den heutigen Tag unheilbar. Und natürlich brauche ich Glück, das auch. Und mein Glück an diesem Oktobertag ist eine Frau, die ebenfalls im Wartezimmer sitzt, ebenfalls kein Visum bekommt und auch von keiner anderen Mission weiß als ihrer Lust auf Welterfahrung.

Unser geteiltes Leid wird zur doppelten Freude. Denn wir beschließen, bei der Nachbarbotschaft anzuklopfen und dort um ein Visum fürs Nachbarland zu bitten. Wo unser Wunsch erhört wird. Weil sie hier hell und freundlich und effizient sind. Das hat sicher damit zu tun, dass ihr oberster Chef kein Krimineller ist, sondern ein bemühter Herr, der noch nie als Unhold und Mega-Kleptomane von sich reden machte. Und die Frau wird sich als Glücksfall erweisen, denn wir ziehen nun gemeinsam weiter.

Um uns nach kurzer Zeit wieder zu trennen. Wir müssen, aus beruflichen Gründen. Aber nun bin ich um diese Woche klüger als zuvor. Wegen ihr, wegen diesem Land. Soll keiner sagen, dass Umwege-Gehen und Sturheit-Erdulden keine Dividenden abwerfen.

Ganz typisch jedoch: Als ich von Cilla fortging, kam die Unruhe. Denn schon hatte ich mich an sie gewöhnt, ihren Sprachwitz, ihren »inquisitive mind«, ihr ruhiges Selbstvertrauen. Doch am achten Tag war das alles verschwunden. Bin eben nur Mensch, kann mich nicht kaltstellen auf Kommando, kann nicht sogleich auf null zurückfahren.

In solchen Augenblicken hole ich ein Bild aus meinem virtuellen Speicher. Das ich schon so oft gesehen habe, ja jedes Mal wieder sehe, wenn ich eine Metrostation betrete. Das Bild zeigt einen Schaffner, der seit zwanzig oder dreißig Jahren durch die dunklen Löcher von Paris fährt. Und ich denke sogleich, dass er eine Million Euro verdienen müsste. Pro Woche, sprich 52 ½ Mal im Jahr. Weil er dieses Leben auf sich nimmt. Eines ohne Überraschungen, ohne je die geringste Aussicht auf Neuigkeiten. Er sieht immer nur schwarz. Und alle paar Hundert Meter viele Menschen, von denen niemand ihn bemerkt. Sein Beruf ist ungemein nützlich und skandalös unmenschlich. Hinter keiner Ecke lauert etwas Verblüffendes. Er kennt jedes Spinnennetz, jede Gleisschiene, jedes Neonlicht. Er ist der absolute Antipode zum Reisenden. Obwohl er möglicherweise mehr Kilometer zurücklegt als jeder andere.

Wie widersprüchlich sich das anhört, aber die Erinnerung an den Metromann erleichtert mein Herz. Weil es wieder weiß, dass es keine Alternative zur Neugierde gibt. Nur schwarze Löcher. Dann halte ich das Anfangen wieder aus, dann kommen die Mutreserven zurück. Ja, diese Neugierde ist die einzige Gier, die glitzert, die stachelt, die wie der Atem einer/eines Geliebten die Lebensgeister in Aufregung versetzt.

Noch ein Exempel zum Thema. Ein Nachmittag am Flughafen von Neu-Delhi. Wieder ein Abschied. Nachdem ich ein letztes Mal gewunken hatte, musste ich mich setzen. So bitterschwarz überschwemmte mich plötzlich das Gefühl von Alleinsein. Als ginge das Leben jetzt nicht weiter. Ohne den anderen. Erstaunlich, wie oft uns die Angst hinters Licht führt.

Bedrückt checkte ich ein, flog nach Afghanistan und – das Leben ging weiter. Keine 24 Stunden später passierte dieser rätselhafte Moment und ich akzeptierte die neue Umgebung. Das Schwere löste sich und das Leichte kam zurück. Ich spürte an allen Ecken und Enden meines Körpers, dass ich wieder in der Gegenwart aufgetaucht war. Dass ich da war, wo ich sein wollte. Und mich nicht nach der Vergangenheit sehnte, die nicht vorhanden war.

Das ist eine der tiefsten Erfahrungen, die einem Reisenden zustoßen können. Weil er damit die absolute Grundwahrheit begriffen hat: Jetzt! Jetzt am Leben sein, jetzt nicht träumen von Zuständen, die in der Realität augenblicklich nicht vorkommen. Wer diese Fertigkeit trainiert, trainiert sein Leben.

Einer meiner Lehrmeister war »Viktor IV.«, der 1929 als Amerikaner mit dem deutschen Namen Walter Karl Glück geboren wurde. In New York. Er lernte fotografieren, wurde Eisverkäufer und Rettungsschwimmer, tingelte mit einem VW-Bus durch Europa. Bis er in Amsterdam landete, sich ein Hausboot besorgte und Künstler wurde. Ein richtiger, ein anerkannter, noch heute kann man seine Werke via Internet kaufen. Ende der 70er-Jahre hatte ich ihn beim Streunen durch die Stadt entdeckt. Ein paar Jahre später rammte er – bei Reparaturarbeiten unter Wasser – seinen prächtigen Schädel in einen Nagel. Tod auf der Stelle.

Als ich Viktor zum ersten Mal sah, hämmerte er gerade eines seiner Konstrukte zusammen und lud mich ein. (Na ja, ich lud mich ein.) Sein mit Sträuchern und grass – sic! – überwuchertes Schiff hatte er nach einem anderen Außenseiter benannt, nach Henry David Thoreau. Der Schriftsteller hatte schon im neunzehnten Jahrhundert zum eigenständigen (und ungehorsamen) Denken und Handeln aufgerufen. Als erste bürgerliche Pflicht.

Viktor war auf unheimliche Weise gegenwärtig. Alles, was er tat, erledigte er mit ganzer Hingabe. Und wäre es das Einschenken (grässlich) bitterer Sojamilch gewesen. Von ihm bekam ich das nie zuvor gehörte englische Wort »mindfulness« geschenkt, wohl am genauesten mit »Achtsamkeit« zu übersetzen. Wie zur Bestätigung trug er am Handgelenk seine neueste Erfindung. Das Furioseste an der Uhr war das Zifferblatt, mit nur drei Buchstaben, sonst nichts. Welche Zeit es auch anzeigte, es war die absolut richtige: NOW. »It’s my favorite time«, sagte er grinsend. Damals, noch Jahre, bevor seine Zeit um war.

Wer bin ich? Der blöde Tourist? Der tolle Reisende?

Zuerst etwas Grundsätzliches: Man muss nicht reisen, um ein einigermaßen geglücktes Leben zu führen. Gewiss nicht. Auch zu Hause kann man sich bewähren. Kann an Herausforderungen wachsen. Aber Reisen macht es einem möglicherweise leichter, zu dem Leben zu finden, das man will. Ich spitze nur dann die Ohren, wenn notorisch Unbewegliche – gestärkt von volksnaher Küchenpsychologie – von »Flucht« und »Verantwortungslosigkeit« plappern. Wenn sie über uns reden, die Auf-und-Davons. Die wir ja lieber entschwinden, als uns den »Pflichten des Lebens« zu stellen. So erhaben glauben die Sitzenbleiber Recht zu sprechen. Sie fordern uns auf, es ihnen gleichzutun, sprich, ähnlich übersichtlich und zaghaft wie sie das Leben hinter uns zu bringen.

Woher nehmen sie diese Impertinenz? Vielleicht: Weil sie vor langer Zeit von einer anderen Zukunft träumten und schon bald die Träume verrieten. Um das auszuhalten – den Verrat, das Ducken, das Sicheinrichten in der Normalität –, holen sie mit der Moralkeule aus. Statt ihren Neid zuzugeben, statt den Schmerz einzugestehen, statt zu beichten: Ja, ich habe verschlafen!

Man zeige mir einen auf Erden, die letzten sechs Millionen Jahre Menschheitsgeschichte rauf und runter, der auf seinem Totenbett bereute, nicht mehr Zeit in seinem Büro-Kabuff verhockt zu haben. Einen, bitte, und ich widerrufe alles.

Wir Flüchtigen sind keine besseren Menschen, diese Behauptung wäre zu komisch. Auch nicht die Begabteren. Wir sind nur die Frustrierteren, die irgendwann den Frust nicht mehr aushielten – und die Konsequenzen zogen. Und abhauten.

Zurück zum Hauptthema. Ob es ein Wort gibt, das mehr Klischeebilder auslöst als der Begriff »Tourist«? Bibliotheken voller Bildbände könnte man mit ihm füllen: dem Zeitgenossen mit dem Frotteehut auf dem Kopf, dem beschrifteten T-Shirt (I♥NY), der Bauchtasche vor dem Bauch, der baumelnden Kamera, den Shorts, den schwer behaarten Waden, den Füßen, die – an halsbrecherischer Uneleganz nicht mehr zu toppen – weißbesockt in Sandalen stecken.

Das Gemeine an Klischees ist die Tatsache, dass sie oft unverschämt wahr sind. Wer hat noch nie die Hunderttausende gesehen, die ihre »schönsten Wochen des Jahres« in türkischen oder spanischen oder dominikanischen Hotelbunkern verbringen? Wo auch immer. Ich würde an die Herrschaften beim Einchecken gern Luftaufnahmen verteilen, sagen wir, von der Costa Blanca und von Kreta, je zwei Fotos, einmal vor dreißig Jahren aufgenommen, einmal brandneu. Damit sie den Ruin sehen, den die Massen und der Massentourismus an Mutter Erde zu verantworten haben. Der Beton als Markenzeichen, der Protz als Richtschnur, der gräulichste Geschmack gerade gräulich genug. Hier, so scheint es, wollen sie in Schafsherdengröße durchgeschleust, abgefüttert und gegrillt werden. Als Fleischberg. Ihre am Strand in den Himmel ragenden Plauzen sind – wie die Betonklötze hinter ihnen – gewiss Zeichen mustergültigen Wachstums.

Ich habe mir erlaubt, die letzten zwei Absätze mit der Axt zu schreiben. Damit dem magischen Wort »Reisen« seine Magie nicht abhandenkommt. Und nicht im Getriebe der Unmasse versandet, das mit Reisen so viel zu tun hat wie eine Bahnhofs-Bockwurst mit den Zaubereien der Haute Cuisine.

Ein Blick auf die Geburtsstunde des Begriffs soll die Zustände ins rechte Licht rücken: Das germanische Wort »reisa« bedeutete »sich erheben«. Daraus wurde im Althochdeutschen »risen«, mit zwei scheinbar widersprüchlichen Bedeutungen: steigen und fallen, sprich, jeder Aufbruch war von zwei Grundgefühlen besetzt, dem Aufsteigen zu »höheren Sphären«, physisch und geistig. Und seinem Gegenteil: dem Fallen, den Ängsten, den herausfordernden Schwierigkeiten.

Es geht noch weiter. Das französische Wort »travail« (Arbeit) hat denselben Ursprung wie das englische »travel«, Reise. Reisen soll also mit Anstrengung zu tun haben. Soll dem Reisenden bewusst machen, dass er seine Kraft investieren muss, um dem Fremden, der Fremde, nahezukommen. Jeder hat das Recht, seinen Suchtquotienten bei »all-inclusive« einzuschläfern, sich zu rösten, bis aus seinem Bauchnabel ein Geysir zischt und das Hirn als Trockenfleisch im Liegestuhl zurückbleibt. Nur »Reisender« darf er sich nicht nennen. Selbstverständlich auch nicht »Tourist«, denn die Urbedeutung dieses Wortes kommt von »Drehung«, »drehen«. Nicht den Bauch, sondern die Füße: um an »Ereignissen und Vorgängen« teilzunehmen. Auch das klingt passabel.

Gehen wir noch zwei weiteren Missverständnissen aus dem Weg, denn wir reden hier vom Reisen als größerem Vorhaben. Von Herrn Hagenkeck sprechen wir nicht, der sich seinen besten Business-Anzug übergezogen hat, um von Memmingen nach Bremen zu fliegen. Weil dort Herr Li wartet, um mit Herrn H. die Lieferung von fünfzig Memminger Kanalrohren nach Singapur zu besprechen. Wir reden auch nicht von der hübschen Nathalie, die von Endersbach per S-Bahn nach Bad Cannstatt fährt, um dort ihre schwerhörige Großmutter zu besuchen. Nein, wir reden von einer Tat, die ins Unbekannte führen soll, dahin, wo weder der manierliche Herr Li noch eine taube Omi auf uns warten. Ja, wir reden hier vom Reisen in seiner nobelsten Bedeutung. Das klingt ein bisschen pathetisch. Mit Absicht, denn so behält das Wort seine Muskeln.

Und hier der zweite Irrtum, dem keiner erliegen soll: Es ist eher belanglos, wie jemand unterwegs ist. Ob allein, ob zu zweit, ob in einer Gruppe, ob im knall-fluoreszierenden Outfit oder mit der (kurzen) Lederhose, ob gründlich vorbereitet oder spontan entschlossen, ob als Zwölfjähriger oder 112-Jähriger, ob Mann oder Frau, ob mit löchrigen Flip-Flops oder den neuesten TOD’s, ob als abgebrochener Volksschüler oder zweifacher Doktor, ob mit dem Ranzen oder sieben Louis-Vuitton-Hutschachteln, ob per Fahrrad oder im Rollstuhl, ob mit drei Sous in der Tasche oder als Latifundienbesitzer, ob auf dem Dach oder in der »luxury class« der Indian Railways, ob als »Touri« oder »Traveller«, ob heimatverliebt oder Kosmopolit, alles Schall und Rauch, alles ohne Bedeutung. Alles. Denn nur ein Einziges entscheidet über den Wert einer Reise und den Sinn des Fortgehens: die mitgenommene Neugier, der Wissensdurst, die Freude am Entdecken, der Hunger nach allem.

Beweise: Ich habe schon frühgreise Halbwüchsige beobachtet, die zehntausend Kilometer geflogen sind, um sich Nachmittage lang vor der Hotelglotze zu räkeln und abends im Internet-Café stundenweise den Daheimgebliebenen von ihrem fetzigen Leben zu berichten. (»Oh, Mann, ich sag’s dir, ein geiler Flecken ist das hier, total abgefahren, megakrasses Wetter, <grin>, der Florian.«)

Und umgekehrt stimmt es nicht weniger: Junge, die vor Wissbegierde strotzen. Die etwas sehen und nicht weiterleben wollen, ohne zu verstehen, was sie gesehen haben. Ich erinnere mich an ein Liebespaar, Amerikaner, die nach Afghanistan (!) gekommen waren, weil sie wissen wollten, wie das Land aussieht, in dem ihre Regierung Krieg führt. Er war Schauspieler, sie Studentin. Auch sie fragten, fragten, fragten.

Dann wieder: Wer kennt sie nicht, die 50-plus-Säcke, die sich zum Kübelweise-Heineken-Saufen in Fernost niederlassen. Links und rechts eskortiert von zwei Kindfrauen, von denen sie nichts anderes erfahren wollen als die Preise. Ein kostspieliges Leben. Denn inzwischen sind die Herren bei einer Hirnlosigkeit und einem Lebendgewicht angekommen, die zu keiner Gratisgabe mehr einladen. Anfassen kostet, Anfassen »unten« kostet mehr und »fuggi-fuggi« (auf Phuket-Englisch) kostet am meisten. Gut, auch sie reisen: von einem Freilichtpuff ins nächste, als Schnäppchenjäger auf der Suche nach den billigsten Huren und dem billigsten Bier.

Und noch ein Beispiel, noch ein Beweis dafür, dass Altsein oder Jungsein nichts bedeuten muss. In China bin ich einem Dutzend Greisen begegnet, alle aus Hamburg. Sie hatten sich einen Kleinbus gemietet, um durch die hintersten Dörfer zu kurven. Und wo immer sie ausstiegen, bedrängten sie ihren Übersetzer mit Fragen. Zwölf neugierige Achtzigjährige, die erfahren wollten, wie es in der Welt zugeht.

In Afrika fragte mich einmal ein Zugschaffner: »Sind Sie Tourist?«, und beleidigt antwortete ich: »Nein, ich bin Reisender.« Und seine so überraschende Reaktion: »Ah, nur ein Reisender.« Er war enttäuscht, ein voyageur war für ihn ein Nichtsnutz, der sich mit seinem dreckigen Rucksack durch die Welt schnorrt. Aber ein Tourist, der hatte etwas erreicht, der hatte Geld, der ging shoppen und ließ die anderen wissen, dass er es geschafft hatte.

Heute kann ich über meine eitle Reaktion nur lachen. Tourist oder Reisender? Nichts als Namen, nichts als Schubladen. Denn ich habe längst Abbitte geleistet. Nachdem ich früher auf den Neckermann-Vollpensionisten gespuckt und den Backpacker, also mich auch, als den wahren Matador der Fremde ausgerufen hatte.

Ich knie jetzt nochmals nieder und bitte ein weiteres Mal um Nachsicht. Denn inzwischen bin ich so vielen Rucksack-Rowdies begegnet, die um ein Uhr nachts die Türen knallen, um drei Uhr nachts besoffen durch das Hotel torkeln und morgens vollgekotzte Toiletten zurücklassen. Und habe, andererseits, so manchen Dicken mit Baseballkappe über dem rosa Gesicht beobachtet, der rücksichtsvoll anderer Leute Bedürfnis nach Schlaf achtete, der höflich »Guten Morgen« sagte, der tatsächlich den Raum verließ, wenn sein Handy klingelte.

Tourist oder Reisender, der Unterschied kümmert mich nicht, nicht mehr. Ich halte nur nach jenen Ausschau, die mit Respekt unterwegs sind und bei denen ich Kerosin durch ihr Blut rauschen höre. Als Kennzeichen ihres nie zu stillenden Drangs nach – so nannte es Alexander von Humboldt – »Weltbewusstsein«. Weil sie suchen, was ihnen fremd ist, wildfremd. Weil sie in den Schatten dessen treten wollen, was sie nicht wissen, womöglich nie wissen und verstehen werden.

Das soll keinen von uns stören. Wie die Reise auch immer endet, sie ist ein Versprechen, die fabulöse Möglichkeit, sich bewusst zu werden, was der Globus alles zu bieten hat: an Horizonten, an Wahnsinn, an Mirakeln, an Wohltaten und Schandtaten, an weitschweifigsten Ideen und engstirnigsten Verirrungen.

PS: Mag sein, dass ich beim Schreiben dieses Kapitels zu wüst die Axt geschwungen habe. Über den Köpfen derer, die sich als Stückgut über »Traumstränden« abwerfen lassen. Damit aus dem Traum ein Albtraum wird. Aber ich fühle, als wäre ich die Erde selbst. Jede Warze Hässlichkeit, jeder Betonklotz, jede Schneise Raffgier in einen Wald, jeder Ruf nach noch mehr Luxus, nach noch mehr Fressen, nach noch mehr Ansprüchen, nach noch mehr »Nie-den-Hals-Vollkriegen« ist ein Schwinger auf mein Herz. Ich verkrafte sie einfach nicht mehr, die Profitganoven, deren Maß aller Dinge einzig ihre Maßlosigkeit ist. Wie sagte es Karl Lagerfeld kürzlich: »Zu viel darf nicht genug sein.« Aus dem Satz würde ich gern eine knochenharte Papyrusrolle drehen und sie ihm um die Ohren hauen. Alter muss für manche tatsächlich grausam sein. Jeden Tag landet ein neuer Nagel im Hirn. Um es abzudichten.

Gut auch, dass ich als Schreiber noch nie von dem Wahn heimgesucht wurde, dass je eine Zeile von mir einem Geistlosen beim Wiederfinden seines Geists, wenn je vorhanden, helfen könnte. Der Schafsgeist – das ist ein Widerspruch in sich – gehört zum Zeitgeist.

Was ich hier als Postskriptum gerade notierte, ist natürlich nichts als zahnloses Gewimmer. Meines. Denn der Lust, die Erde totzuschlagen, um sich an ihr zu mästen, ist nicht beizukommen. »Macht euch die Erde untertan!«, der kriminelle Schlachtruf stand schon in der Bibel. Nein, uns ist nicht zu helfen. Nicht mit Sprache, nicht mit Untergangsszenarien, nicht mit der Einführung des Dosenpfands, mit nichts. Wie ein unbesiegbarer Virus verseucht uns die Gier. Die uns kommandiert. Und von der wir uns kommandieren lassen.

Der magische Moment

Jeder, der reist, wird ihm begegnen. Vielleicht mehrmals. Eine Sekunde, einen Morgen, die halbe Nacht lang. Meistens halten wir dann den Mund. Weil der Anblick den ganzen Menschen überwältigt. Weil man instinktiv fühlt, dass Stummsein die einzige Möglichkeit bietet, damit fertigzuwerden. Denn der stille Körper verspricht die unvergesslichste Intensität. (Erst später, wenn überhaupt, ist Sprache fähig, den Rausch zu formulieren.) Jede Pore, alle fünf oder sechs Sinne werden gebraucht. Es ist der »Schaum des Augenblicksglücks« (Hermann Hesse), der jeden Kommentar verscheucht. Wie der perfekte Flow kommt er in unser Leben, wie ein Edelstein blitzt er in unser Herz, wie ein tiefer Traum verursacht er ein Zittern, ein Beben der Glückseligkeit.

Und bleibt, als Erinnerung. Und hört nicht auf zu glitzern. Immer und immer wieder werden wir anderen davon erzählen. Weil wir es nicht fassen. So rauschhaft, so hochkarätig war er, so alle Naturgesetze und Erwartungen hinwegfegend. Das Wunderliche: Er kann bombastisch daherkommen oder mit fast nichts. Er, der Schaum des magischen Moments, kann als Blitz auftreten oder mit einer Kerze. Als Mensch oder als Wort. Als winzige Begebenheit oder als vielstimmiges Wunder. Auch wahr: Was den einen erschüttert, erschüttert im anderen nichts. Es gibt ganze Stadien voller Zeitgenossen, denen man Rilkes Liebesgedichte vorlesen könnte und kein einziger Seufzer wohligen Schwindels wäre zu hören. Auch kein Brüller der Begeisterung.

Blinde übersehen die Magie, Taube überhören die Chiffren der Einmaligkeit. Wer jedoch nichts versäumen will, sollte jeden Tag seine Empfindsamkeit trimmen, jene Befähigung, die mithilft, der Welt mit allem Seinem zu begegnen. Und wer wäre privilegierter als der Reisende, der die Welt besucht, einer, der jeden Tag nichts anderes zu tun hat, als sie anzuschauen und auszuhorchen? Hier ein paar Kostproben aus fünf Erdteilen. Beginnen wir mit A, wie Afrika.

Der magische Moment: Afrika 1

Fotograf Ken Oosterbroek und ich waren im Auftrag von GEO in Südafrika unterwegs. Um die »Temperatur« im Land zu messen, das kurz darauf Nelson Mandela zum Präsidenten wählen sollte. Heißes Land, heiß von Gewalt und Rache. Die Redneck-Weißen vor Ort waren an Demokratie nicht interessiert, sie liebten die über dreihundert Jahre alte Apartheid und verachteten den »Kaffer«, der ebenfalls Mensch sein wollte. So hetzten sie die Schwarzen aufeinander, finanzierten (schwarze) Todesschwadronen, um der Welt zu zeigen, dass der »Nigger« für ein zivilisiertes Zusammenleben nicht gemacht war. Am tätlichsten ging es in den Zügen zu, die von den Townships nach Johannesburg, dem Arbeitsplatz vieler, fuhren. Macheten schwingende Zulus marodierten auf der Jagd nach Anhängern des ANC, der Partei Mandelas.

An einem Vormittag, wir waren seit 5.15 Uhr unterwegs, sahen wir nur drei Leichen neben den Gleisen liegen. (Meist gab es mehr Tote.) Männer, die zuerst zerhauen und dann aus dem fahrenden Zug geschleudert worden waren. Wir selbst (Weiße!) genossen einen gewissen Schutz, aber an diesem Tag stürzten wir blitzartig ins Freie. Aus einem stehenden Waggon. Diesmal drohten ANC-Leute, denn sie hielten unsere Reporterausweise für Fälschungen, verdächtigten uns, der third force – der Deckname für die weißen Auftraggeber – zuzuarbeiten. Momente vor unserer Flucht hatte ich noch mit einem Passagier gesprochen, der mir seine safety boots gezeigt hatte. Echte Knobelbecher, an denen vorne aus der Spitze – via Schnapper am Absatz – je eine Stahlklinge schoss. Wie bei einem Springmesser. Paranoia ging um.

Um für ein paar Stunden den Krieg zu vergessen, nahmen wir einen Leihwagen und fuhren zur Tolstoi Farm, etwa dreißig Kilometer außerhalb von Joburg. Gandhi – er begann seine Karriere als Menschenfreund und junger Anwalt in Südafrika – hatte einst Grund und Boden von einem Deutschen geschenkt bekommen. Und ihn nach dem russischen Schriftsteller genannt, der wie er auf allen materiellen Besitz verzichtet hatte. Hier startete er seine »Satyagraha«-Feldzüge, seinen gewaltlosen Widerstand gegen die Übergriffe der britischen (und burischen) Kolonialherren.

Ken durchstreifte das Gelände, um zu fotografieren, ich ging mit Missis Joyce, der freundlichen Concierge, durch das Hauptgebäude. Großzügige Räume, einfach möbliert, sogar die Ahnung einer Bibliothek existierte noch. Ein Museum war geplant. Wunderbar still war es, kein Schuss knallte, niemand brüllte auf andere ein, wie im Märchen lag das schöne Land da. Man konnte nicht anders, als den einstigen Hausvorstand dafür verantwortlich zu machen. Noch achtzig Jahre später wehte hier sein versöhnlicher Geist. Wie ein Vermächtnis.

Ich ging hinaus und setzte mich unter einen Baum, eine Schirmakazie. Und kaum hatte ich mir einen Zigarillo angezündet, geschah das Wunder. Etwas absurd Lustiges, dabei vollkommen Unspektakuläres und dennoch Sensationelles: Eine Henne kam auf mich zu und stupste mit ihrem Kopf – nur Katzen machen das manchmal – an meinen rechten Oberschenkel. Als zärtliche Geste, zur Kontaktaufnahme. Und eiskalt nutzte ich die Gelegenheit und kraulte den Hennenhals. Und sie ließ es geschehen. Nein, geschnurrt hat sie nicht, auch nicht gegackert, nur – so ist zu vermuten – genossen.

Ich schluckte, so gerührt war ich. Denn zwischen der seit Tagen besichtigten Rohheit und der zärtlichen Geste der Henne lag ein Abgrund. Es handelte sich um einen phantastischen Vertrauensbeweis ihrerseits. Denn jeder Griff einer Menschenhand an den Hals eines Federviehs endet normalerweise mit dessen Tod. Gewiss hatte Gandhiji – verehrter Gandhi – auch in diesem Moment seine Finger im Spiel. Denn noch nie war ich einer Henne über den Weg gelaufen, die mit mir schmusen wollte.

Ende der Leseprobe