9,99 €

Mehr erfahren.

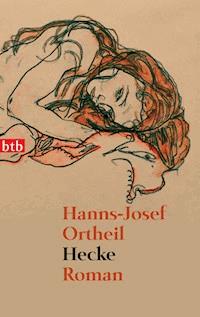

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein nach dem Zweiten Weltkrieg geborener Sohn nutzt die Woche, die er im Haus seiner Eltern verbringt, um mehr über das Leben seiner Mutter während der Nazi-Zeit zu erfahren. Er liest ihre Briefe, spricht mit Freunden und Verwandten und gerät so immer tiefer hinein in die Geschichte einer mutigen und tapferen Frau, die in diesen Jahren ihre ersten beiden Kinder verlor. "Hecke" ist die Geschichte einer verstörenden Recherche und einer intensiven Suche des Nachgeborenen nach einer Sprache, mit deren Hilfe er schließlich auch seine eigene entdeckt und erzählt. Nach dem Debütroman "Fermer" erzählt Hanns-Josef Ortheil hier in deutlich autobiographischer Manier von den verborgenen Hintergründen seiner Kindheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Buch

Ein nach dem Zweiten Weltkrieg geborener Sohn nutzt die Woche, die er im Haus seiner Eltern verbringt, um mehr über das Leben seiner Mutter während der Nazi-Zeit zu erfahren. Er liest ihre Briefe, spricht mit Verwandten und Freunden und gerät so immer tiefer hinein in die Geschichte einer mutigen und tapferen Frau, die in diesen Jahren ihre ersten beiden Kinder verlor. »Hecke« ist die Geschichte einer verstörenden Recherche und einer intensiven Suche des Nachgeborenen nach einer Sprache, mit deren Hilfe er schließlich auch seine eigene Geschichte entdeckt und erzählt. Nach dem Debütroman »Fermer« erzählte Hanns-Josef Ortheil hier in deutlich autobiographischer Manier von den verborgenen Hintergründen seiner Kindheit.

Autor

Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren, er lebt heute in Stuttgart und Wissen an der Sieg und lehrt als Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Für sein Werk hat er zahlreiche renommierte Preise erhalten, u. a. den Brandenburgischen Literaturpreis, den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck, den Georg-K.-Glaser-Preis und jüngst den Nicolas Born-Preis. Seine Romane wurden in über 20 Sprachen übersetzt.

Hanns-Josef Orthiel

Hecke

Roman

btb

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Genehmigte Ausgabe Mai 2008,

btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Copyright © Hanns-Josef Ortheil

»Fermer« erschien erstmals 1983 im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Umschlaggestaltung: Design Team München unter Verwendung eines Motivs von Egon Schiele, AKG Image, Berlin.

KS · Herstellung: BB

ISBN 978-3-641-10873-1V002

www.btb-verlag.de

Für Mia

MONTAGABEND

Gestern abend habe ich meine Mutter zur Bahn gebracht, nun bin ich allein. Als sie mich am Telefon fragte, ob ich während ihrer Abwesenheit das Haus hüten wolle, habe ich sofort zugesagt. Es ist März, und an den Abenden hält sich die Wärme schon auf der kleinen Anhöhe, auf der das Haus mitten im Wald steht. Ich habe im Winter viel gearbeitet, die Ruhe hier wird mir guttun. So brauchte ich nicht lange zu überlegen. Im Büro hatte niemand etwas gegen meine Abwesenheit einzuwenden. Ich bin Architekt, aber ich liebe meinen Beruf nicht besonders. Meine Gedanken sind, wie man so sagt, oft woanders. Ich habe eine starke Neigung zur Musik, und wenn dies und das sich erfüllt hätte, wäre ich ein guter Pianist geworden. Aber es genügte mir nicht, ein mittelmäßiger Pianist unter tausenden zu sein. Ich war ehrgeizig, und als mich der Ehrgeiz aufzufressen begann, entschloß ich mich, einen Beruf zu wählen, in dem er nichts ausrichten konnte. Wahrhaftig, allmählich ist dieser Siegeswille erstickt. Das ist gut so. Ich bin recht bescheiden geworden. Ich lebe allein, die meisten Frauen langweilen mich. Sollte ich ihnen meine Gegenwart zumuten, die Gegenwart eines ruhelosen und schließlich doch nur mit sich selbst beschäftigten Einzelgängers, der zuviel gelesen und zuviel Musik gehört hat, um sich in dieser Welt noch auszukennen? Nein, mir liegt kein Werben, kein freundliches Gesicht, in gewissem Sinn erscheine ich streng. Die Kollegen achten mich, das ist gut so. Mehr verlange ich nicht. Innerlich bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Käme eine Frau, um mich besitzen zu wollen – sie müßte einen Berg erstürmen, sie müßte die Kräfte von Titaniden haben. Wem sollte ich das zumuten? Einmal wäre es fast soweit gekommen. Aber im letzten Augenblick habe ich bemerkt, daß ich verurteilt sein würde, ein Leben zu zweit zu führen. Weiß einer genau, was das heißt? Ich wußte es plötzlich. Soviel Verantwortung kann ich nicht tragen. Ich würde meine Frau enttäuschen, und es gelingt mir ganz gut, allein zu sein. Nein, ich bin nicht unzufrieden, nur störrisch, nur besessen von meinen Launen. Aber niemand nimmt einen Schaden daran. Im Büro erscheine ich selten freundlich, aber man kann sich auf mich verlassen. Ich helfe meinen Kollegen, wenn sie einmal früher nach Hause wollen, um auszugehen oder mit der Familie einen schönen Abend zu verbringen. Ich besitze kein Fernsehen, Fernsehbilder fesseln mich nicht; ich lese viel, ich höre Musik bis spät in die Nacht, oh, ich bin gerne allein.

Auch in diesem Jahr ist mein Vater wieder in die Schweiz gefahren, um sich für einige Wochen zu erholen. Meine Mutter hält es nicht so lange dort aus. Die Fremde beunruhigt sie. Gerade in Städten, die sie noch nicht gut genug kennt, gerät sie mit der Zeit in immer größere Verstörung. Oft zieht sie sich in ihr Hotelzimmer zurück, um dort die Nachmittage zu verbringen, an denen die Zeit, wie sie sagt, sehr langsam vergeht, viel langsamer als daheim. Erst an den Abenden traut sie sich hinaus. Mein Vater hat dann meist schon weite Spaziergänge gemacht; er ist hier und da stehengeblieben und hat seine Unterhaltungen mit den Einheimischen aufgenommen, durch deren Geschichten ihm der fremde Ort immer vertrauter wird. Meine Mutter möchte davon nichts hören. Sie bestellt sich ein Glas Wein auf ihr Zimmer und beginnt mit ihrer Lektüre. Wenn es dämmert, kleidet sie sich um, kämmt das lange Haar aus, wechselt die Schuhe. Dann wagt sie sich in die Hotelhalle, wo mein Vater sie abholen wird. Sie spricht noch einige Sätze mit dem Empfangschef, aber sie will nur die Zeit überbrücken, bis mein Vater in der Drehtür erscheint. Er lacht, er hat einen schönen Tag verbracht, er ist weit gegangen; meiner Mutter macht das nichts aus. Sie freut sich, wenn sie ihn so lachen sieht. Dann gehen die beiden hinaus; irgendwo werden sie einkehren, um zu essen. Mein Vater wird eine Flasche Wein bestellen, und sie werden sich unterhalten. Sie unterhalten sich gut, obwohl sie schon mehr als vierzig Jahre verheiratet sind. Wenn ihnen nichts mehr einfällt, sprechen sie von mir, vielleicht auch jetzt, an diesem Abend.

Meine Mutter wird nur eine Woche in der Schweiz bleiben, wie gewöhnlich, aber sie läßt das Haus nicht gern im Stich. Die Dinge haben hier eine beinahe übernatürliche Ordnung. Alles steht an seinem Platz, der Keller ist aufgeräumt, auf dem Boden liegt nichts herum. Im Erdgeschoß befinden sich die Wohnräume meiner Eltern, zum Garten hin die große Küche, daneben das Speisezimmer, an das sich, nur durch eine Schiebetür getrennt, das Wohnzimmer anschließt. Seit mein Vater herzkrank ist, haben sie auch das Schlafzimmer nach unten verlegt, um im Notfall nicht die Wendeltreppe hinaufsteigen zu müssen. Oben könnte eine zweite Familie leben, und daran hatten meine Eltern wohl auch gedacht, als sie das Haus bauen ließen. Küche, Bad, drei schöne, geräumige Zimmer. Aber hier wohnt niemand. Die Räume bleiben meistens verschlossen. Nur ich darf sie benutzen, und mit der Zeit habe ich viele Gegenstände, die ich nicht gern entbehren möchte, hierher gebracht, darunter zahllose Bücher, so daß aus einem der Räume ein Bibliothekszimmer geworden ist.

Aber auch im oberen Stock ist die Ordnung übernatürlich. In den letzten Jahren hat sich kaum etwas verändert. Da ich unfähig wäre, eine solche Ordnung von einem Tag zum anderen aufrechtzuerhalten, bewundere ich den sicheren Zugriff meiner Mutter. Nach meiner Abreise stellt sie alle Gegenstände an ihren ursprünglichen Platz zurück, so daß ich sie einige Wochen später wieder vorfinde, zeitversunken, als hätte nie jemand an ihnen gerührt. Das Gefühl, das mich jedesmal überrascht, wenn ich nach einer solchen Ankunft das obere Stockwerk betrete, möchte ich für mein Leben nicht missen. Ich stelle das Gepäck ab, ich gehe umher, ich setze mich, ich atme tief durch, ich gehe ans Fenster, der weite Blick: der steil abfallende Garten vor dem Haus, die schmale Landstraße, die Wiese, der Tannenwald, und weiter und weiter, Äcker, Wiesen, unscheinbare Straßen, ganz in der Ferne eine höhere Erhebung, der Hümerich, ein Blick, mit dem ich für Minuten eine unergründliche Ruhe einsauge, die mich alles abschütteln und vergessen läßt, was ich in der Stadt erlebt und hinter mich gebracht habe. ›Ruhe nach dem Sturm‹, sagt meine Mutter, doch sie begleitet mich nie nach oben, sie wartet, bis ich diese Minuten der Beruhigung genossen habe. Ist das ein Heimatgefühl? Mag sein; es ist eine Art Wiederfinden, eine Begrüßung des ruhenden, neugeborenen Ichs. Wenn ich aus dem Fenster schaue, weiß ich: alles, was du in den letzten Wochen getan hast, taugt nicht viel, wenn du es mit diesem Blick vergleichst. All deine Arbeit, die Baubesichtigungen, die Konferenzen, die ungezählten Termine, zerfallen in ihrer Bedeutung. Daher hat mich dieser Blick etwas gelehrt; ich schätze vieles anders ein, ich rege mich nicht mehr auf, wenn mir etwas dazwischen kommt; meine Arbeit ist nur ein Rumoren im All, ich lasse Steine zu kleinen Gebäuden verschieben. Dieser Blick ist etwas anderes: ›alles, was der Natur entspricht, ist wertvoll‹, habe ich einmal gelesen. Das ist es. Oder irre ich mich?

Ich gebe zu, während der Abwesenheit meiner Mutter halte ich mich nicht den ganzen Tag im Haus auf. Mir fehlt ihre Unterhaltung, und es ist beinahe zuviel verlangt, dieses Haus in Besitz zu nehmen wie ein Eroberer, der sich nicht viel denkt. Denn die übernatürliche Ordnung, von der ich sprach, ist die Ordnung, die meine Mutter den Dingen gibt. Mein Vater trägt sie mit, aber er vernichtet sie auch an manchen Tagen mit der Willkür eines Eingekreisten, dem die Fürsorge seines Pflegers auf die Nerven geht. Ich selbst liebe die Einrichtung des Hauses so, wie sie meine Mutter geplant hat. Müßte sie meinen Zwecken entsprechen, würde ich die Möbel verschieben, die Bilder umhängen, die Tapeten von den Wänden reißen. Doch dies Haus ist vor allem das Haus meiner Mutter, daran wird sich nichts ändern, erst recht nicht, wenn ich es hüte.

Daher ziehe ich an den Abenden in das kleine Blockhaus, das ich mir vor einigen Jahren im oberen Teil des Waldes errichtet habe. Nie hat mir ein Bau soviel Vergnügen gemacht; Waldarbeiter haben mir geholfen. Ich hatte bemerkt, daß in der Gegend Telefonmasten ausgewechselt wurden, und als ich mich bei der Post erkundigte, stellte sich heraus, daß die alten Masten für wenig Geld zu haben waren. Sie sind gut imprägniert, sie werden für Jahrzehnte halten. Das Haus hat zwei Fenster, eins zur Seite hin, so daß man in den Wald schauen kann, das andere nach vorn, so daß der Blick aufs Wohnhaus fällt. Ich habe mir eine Liege, einen Tisch und einen Stuhl anfertigen lassen, sie entsprechen ganz meinen Vorstellungen.

Am Abend nehme ich ein paar Bücher, eine Flasche Wein und einen Packen Papier mit, ich ziehe ins Blockhaus. Auf diese Weise entferne ich mich doch einige Schritte von den Ordnungen meiner Mutter. Im Blockhaus läßt es sich freier denken. Ich lese eine Weile, ich trinke den gut gekühlten Riesling, den ich mir aus dem Weinkeller geholt habe. Nichts ist zu hören. Das Licht fällt auf die weißen Papierbögen. Gut, also – ich schreibe.

Gestern kam ich gegen Mittag hier an. Das Haus auf dem einsam gelegenen Waldgrundstück ist für einen Fremden nicht leicht zu finden. Im Sommer liegt es verborgen zwischen den mächtigen Bäumen, die der heftig wehende Wind zurechtgedreht hat, im Winter hinter den Wällen aus Schnee, die es an manchen Tagen sogar unerreichbar machen.

Oft denke ich, es ist ein Versteck. Ich fahre den kleinen Waldweg herab, ganz in der Nähe des Hauses kommt der Wagen zum Stehen. Da sehe ich sie schon, erst ihre hell gekleidete, hinter dem Fenster hin und her huschende Gestalt. Wahrscheinlich hat sie die letzten Stunden auf diesen Augenblick gewartet. Sie mag vor dem Fenster gesessen haben, mit irgendeiner kleinen Tätigkeit beschäftigt; vielleicht hat sie es auch einmal geöffnet, um das Motorengeräusch frühzeitig zu hören. Doch das glaube ich nicht. Das Fenster stand noch nie offen, wenn ich ankam, vielmehr bemerke ich erst kurz nach meiner Ankunft ihren eiligen Griff, der es öffnet. Sie winkt, und dabei höre ich die in die Stille des kleinen Wäldchens einschlagenden Freudenlaute, die niemand außer uns beiden versteht. An diesen Lauten erkennen wir uns.

Ich antworte ihr, aber erst wenn sie mein Rufen, dieses Erkennungsbegrüßen, gehört hat, kommt eine stärkere Bewegung in ihre Gestalt. Sie löst sich vom Fenster, und ich weiß, daß sie mir jetzt entgegenkommt, das Haus verläßt, während ich mein Gepäck neben den Wagen stelle. Mein Vater wartet im Haus.

So ist es meist gewesen. Früher kam mir diese Begrüßung merkwürdig vor. Erst seit einigen Jahren habe ich mich daran gewöhnt. Ich sehe ihre Freude über meine Ankunft, aber ich bin dann doch etwas verlegen, wenn sie meinen Oberkörper zu sich herunterzieht.

Wir lassen das Gepäck wie einen Fremdkörper neben dem Wagen stehen, wir haben es eilig, ins Haus zu kommen; später werde ich Koffer und Taschen hineinbringen. Sie hakt sich bei mir ein, und da sie erheblich kleiner ist als ich, gehe ich mit ihr, wie durch ein Gewicht zur Seite gebogen, auf den Eingang des Hauses zu. Sie erklärt mir die Veränderungen, die sich seit meinem letzten Besuch im großen, wild wachsenden Garten ereignet haben. Aber sie spricht eilig, als bedeute dies Gerede nichts, und sie mag inzwischen auch wissen, daß ich noch nicht gut zuhören kann.

Ein Beobachter könnte wohl meinen, wir sprächen da miteinander. Das ist es aber nicht. Wir werfen uns lediglich Sprachbrocken zu, sie haben nicht viel zu bedeuten. Merkwürdig, früher überkam mich ein seltenes Wohlbehagen, wenn sie die Tür öffnete. Es war doch, als käme ich nach Haus. Das ist jetzt anders. Es ist, als träte ich ein in unbekannte Dunkelheit. Soll man diesen Gefühlen vertrauen oder sollte man versuchen, sie zu erklären?

Oft fuhr ich hierher, wenn ich mit meiner Arbeit nicht vorankam. Mit dem Wagen brauche ich etwa zwei Stunden. Hier lassen sich die für unüberwindbar gehaltenen Probleme meist lösen. Ich gehe spazieren, ich laufe in den ersten Stunden geistesabwesend herum. ›Er schäumt‹, sagt meine Mutter, ›bald erkenne ich ihn wieder. ‹ Eine Zeitlang lassen meine Eltern mich in Ruhe. Wir sprechen nicht viel, sie gehen ihren Verrichtungen nach. Am zweiten Abend kommt es zum längeren Gespräch. Dann habe ich meist die wichtigsten Entschlüsse schon gefaßt. Der Entwurf einer Zeichnung geht mir leicht von der Hand, eine Skizze interessiert mich wieder, jeder Strich ist nur so und nicht anders denkbar. Ich hasse das Gefühl, dem Ungefähren preisgegeben zu sein, der Zufall ist eine Nötigung. Statt dessen verfolge ich eine Idee, einen Plan oft mit zuhälterischer Intensität. Ich muß einem Gedanken auf der Spur bleiben, ihn Tag und Nacht unter Bewachung halten. Im Unterbewußtsein geht er seinen Gang, aber er treibt am Ende auf das eine Ziel, die eine Gestalt, die einzige Lösung zu. Es gibt nie mehrere Lösungen, es gibt nur die Lösungen, die mit der inneren geheimen und endlich doch ans Tageslicht gebrachten Form meiner Vorstellungen übereinstimmen. Diese Übereinstimmung, der Einbruch des umgewandelten Gedankens ins Gehäuse meiner Natur, läßt mich so etwas wie Glück empfinden. Alles erscheint plötzlich leicht; das ist für mich der Lohn des Nachdenkens, der Arbeit. Es gibt keinen anderen Lohn.

Diesmal stehen keine solchen Probleme an. Wie gesagt, ich habe während des Winters viel gearbeitet. Zwei Kollegen fielen wegen schwerer Erkrankungen wochenlang aus. Ich habe getan, was ich konnte. Ich freue mich auf diese Woche, niemand wird mich belästigen. Vielleicht werde ich einige Besuche machen, man wird sehen. Auch solche Besuche in der Nachbarschaft bedürfen der Vorbereitung, ich will niemandem in die Quere laufen.

Unvorhergesehene Treffen haben mich oft genug erschreckt. Aber wem sollte ich hier, an diesem einsamen Platz, schon begegnen? Der nächste Ort, das kleine Dorf Knippen, liegt eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt. ›Wir wohnen außerhalb‹, sagt meine Mutter, und auch das hat sie so gewollt. Viele Verwandte wohnen im Dorf, aber sie sind auf meinen Wunsch hin nicht von meiner Anwesenheit verständigt. Ich werde sie aufsuchen, wenn es sich so ergibt.

Knippen liegt an der Sieg, im nördlichsten Teil des Westerwaldes. Der Ort schmiegt sich in eine Krümmung des Flusses, eine kleine Hügelkette schließt ihn nach Norden zu ab. Doch ich werde nicht häufig hinuntergehen, alles, was ich brauche, ist im Haus vorhanden. Die Vorratskammer ist meist gefüllt, da auch meine Eltern keine Lust haben, täglich nach Knippen zu fahren. Es lohnt sich nicht. Dieselben Menschen, dieselben Gespräche. Lüstern tasten einen die Dorfbewohner nach Neuigkeiten ab, eine Zeitlang witterten sie meine Heirat voraus. Ich mußte sie enttäuschen, aber es war gut, daß ich über solche Angelegenheiten nie laut gesprochen habe. Sie schätzten mein Alter, ich mußte an der Reihe sein; aber sie vergessen schnell. Ich bin jetzt knapp über dreißig Jahre alt, da ist es für viele hier zur Heirat zu spät. Schon die jungen Mädchen schleichen mit Brautaugen umher, noch immer. Sie kommen nicht weit hinaus, und die Familien sind kinderreich, so daß die Eltern froh sind, wenn die Kinder das Haus verlassen. Ein paar flüchtige Bekanntschaften, ein paar längere Blicke, die erste gemeinsam verbrachte Nacht – schon sind sie aneinandergeschweißt und lassen einander ein Leben lang nicht mehr los. Man hat mich nie mit einer Frau in Knippen gesehen. Das ist gut so. Das Gerede verstummt vor meinem unbeweglichen Gesicht. Ich erkundige mich nach den neusten Ereignissen, den Geburten und Todesfällen. Aber man weiß, ich bin daran nicht beteiligt, der Kreislauf der Gerüchte erreicht mich nicht. Es ist von Vorteil, ein Unbekannter zu sein und doch von allen gekannt zu werden.

Nach meiner gestrigen Ankunft verbrachte ich den ganzen Tag mit der Mutter. Wir aßen zusammen, wir gingen spazieren. Sie erzählte von den ausgiebigen Schneefällen der letzten Wochen. Das Haus war meterhoch zugeschüttet, an einen Ausgang war nicht zu denken. Auch ich habe solche Schneefälle früher erlebt. Als Kind saß ich auf dem Fensterbrett und wartete darauf, eingeschlossen zu werden. Man konnte sich nicht wehren, von Stunde zu Stunde wurde es nur noch schlimmer. Bald war der Gehweg nicht mehr zu sehen, längst war der letzte Wagen vorbeigefahren. Dann wurde der Schneefall noch dichter, sackte die Sträucher ein, bog die Tannen zur Erde, leckte die Bäume wie dürre Streichhölzer. Ich saß ganz still, nichts rührte sich mehr, nun konnte man sterben.

Später nannte ich dieses Gefühl ›den leichten Tod‹. Ich hatte die Wendung irgendwo gehört und benutzte sie das erste Mal, als während der Weihnachtszeit der Schnee beinahe ununterbrochen drei Tage lang fiel. ›Wir sterben einen leichten Tod‹, sagte ich an einem Abend in die Stille hinein. Ich werde den Satz nie vergessen, weil mir zum erstenmal befohlen wurde, einen Satz kein zweites Mal auszusprechen, ja ihn nie zu wiederholen. Ich begriff nicht: wie konnten Worte und Sätze eine solche Macht entfalten? Hatte ich einen Zauberspruch entdeckt, ein Geheimnis offenbart, an etwas Verbotenes gerührt?

Ich zog mich ins Bad zurück und wiederholte den Satz im stillen. Schwankte nun die Erde, strafte mich ein Blitz? Ich bemerkte nichts, aber das Unbehagen war nicht zu unterdrücken. Ich hatte einen Satz entdeckt, der vom Kopf bis in den Magen reichte, auf- und absteigend wie eine unter Druck stehende Flüssigkeit, die nicht entweichen durfte.

Doch davon war gestern nicht die Rede, und ich habe mir nicht vorgenommen, auf diesen Blättern von meiner Kindheit zu berichten. Ich will vielmehr die Ruhe dieser Tage an den Abenden festhalten. Erst das Schreiben verankert die Tätigkeiten in meinem Bewußtsein. Auch das ist eine Entdeckung, die ich schon in der Kindheit machte, denn als ich das Schreiben lernen sollte, fiel mir das anfangs schwer. Ich sträubte mich gegen die Verwandlungsfähigkeit der Buchstaben. Sie waren beweglich wie Quecksilber, sie veränderten andauernd ihr Aussehen, sie irritierten mich. Als ich einen Satz von der Schultafel ablesen sollte, geriet ich ins Stottern. Die Buchstaben zitterten wie eine Fata Morgana in der erwärmten Luft. Ich konnte das flimmernde Bild nicht zum Stehen bringen, sosehr ich mich auch anstrengte. Es war wie ein innerer Krampf, ich sollte etwas erkennen, das mir fremd war, ich sollte etwas wiederfinden, das ich noch nie in der Hand gehabt hatte. Das Stottern ließ auch später nicht nach. Mir wurde übel, wenn man mich zum Lesen zwang. Geräusche entstanden, jemand schmatzte vor sich hin, gurgelte mir einige Laute vor – warum sollte ich es ihm nachtun? Die Schrift erschien mir als eine Belastung, eine Bestrafung für Stumme, die nicht ausdrücken konnten, was ein Gesunder leicht über die Lippen brachte. Ich zog mich zurück, ich wollte kein Wort mehr sagen, wenn es einem durch die Schrift doch nur verdorben wurde. Erst meine Mutter hat mir geholfen. Sie schnitt die Buchstaben aus buntem Papier zurecht, wir legten sie auf den Tisch, und ich durfte sie beschreiben. ›Das H geht auf Stelzen‹, ›das E greift nach Feuer‹, ›das O denkt nach‹, ›das T schützt vor Regen‹. So lernte ich die Buchstaben besser kennen. Jeder von ihnen enthielt einen Zauber; nacheinander aufgeschrieben, hüteten sie das Geheimnis der Welt. Alles, was ich nicht verstand, wurde durch sie bezeichnet und zur Ruhe gebracht. Ein Tag, den ich längst schon vergessen hatte, konnte noch einmal entstehen und auf dem Papier für immer sichtbar werden. Ich begann zu schreiben, allmählich löste sich meine Verkrampfung. Seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich geschrieben, ohne Zweck, ohne Ziel, alles, was mir einfiel. Anfangs setzte ich Romane fort, deren Ende mich enttäuscht hatte, später erfand ich selbst Figuren, die, wie man so sagt, nach dem Leben gebildet waren. Durch mein Schreiben kamen sie mir näher. Ich zog sie langsam zu mir heran, ich legte ihnen die Schlingen der Buchstaben um den Hals, ich tauchte sie in die Tinte, mit der ich schrieb. Das Schreiben entwickelte meine Phantasie; durch sie herrschte ich über die langweilig leere Welt. Tote konnten auferweckt werden, Freunde konnten mich besuchen, eine Schar von Gefährten bestand mit mir Abenteuer und Kriege. Ich träumte, aber nur die Schrift gab diesen Träumen eine Bewährung, nur sie umschloß ihren Sinn und ließ sie nicht verkümmern. Denn nur durch die Schrift nahmen meine Träume Gestalt an, wurden fortsetzbar und traten mit der Zeit an die Stelle erlebter Geschichten. Ich schrieb wie ein Verführter, ja wie ein Gefangener, der mit jeder Zeile einen Stab des Gefängnisgitters bricht. Heute weiß ich, ich fühlte mich allein. Die Buchstaben ersetzten die Brüder, die es nicht gab. An Schwestern dachte ich nie.

Wenn meine Mutter im Haus ist, finde ich keine Zeit zum Schreiben. So auch gestern abend nicht. Wir sehen uns so selten, daß jeder nicht gemeinsam verbrachte Abend eine Kränkung bedeuten würde. Hinzu kommt, daß ihre Gegenwart mich vom Schreiben ablenkt. Wir sprechen viel miteinander, und sie sorgt dafür, daß keine Pausen entstehen. Manchmal wäre es mir lieber, sie schwiege einmal für einige Zeit, aber sie käme nie auf diesen Gedanken. Sie will die wenigen Stunden unseres Zusammenseins ausfüllen, mit Worten, mit Sätzen. Eine Pause ließe den Ablauf eines Gesprächs zusammenbrechen. Meine Mutter hat keinen Sinn für Pausen, daran liegt es. Sie versteht ihre Bedeutung nicht. Sie glaubt, daß Pausen zwischen den Sätzen Lücken aufreißen. Sie verliert den Faden, muß von neuem beginnen, überspringt etwas Wichtiges, kommt aus dem Tritt. Wenn ich es so überlege, ist meine Mutter eine Erzählerin, aber eine besonderer Art. Wenn sie eine Geschichte erzählt, wird sie diese Geschichte immer in derselben Weise erzählen, man mag sie noch so oft bitten. Sie wird dieselben Worte benutzen, dieselben Details erwähnen, dieselben Wertungen beibehalten. Eine Geschichte hat in ihrer Erinnerung einen unumstößlichen Platz. Noch heute erzählt sie Geschichten, die vierzig, ja fünfzig Jahre zurückliegen, so, wie sie alles früher erzählt hat. Es gibt nicht die geringste Abweichung, und oft erscheint es einem so, als zitiere sie diese Geschichten nur, als läse sie diese weitausholenden Erzählungen von einer Schriftrolle ab, die der Zuhörer durch sein Nachfragen Stück für Stück weiter aufrollt.

Im Februar 1933, erzählt sie dann etwa, ging ich wie an jedem Sonntagmorgen in die Pfarrbibliothek. Die befand sich damals gleich neben der Kirche, auf dem Kirchplatz, in jenem Teil des Dorfes, das man früher »den halben Mond« nannte. Die Ausleihe war nur an Sonntagmorgenden geöffnet, dann kamen die meisten Knippener zum Gottesdienst. Während der Woche hatte kaum einer Zeit. Du mußt bedenken, viele arbeiteten hart. An den Wochentagen hatten sie kaum eine freie Stunde. Doch sonntags nahmen sich selbst die Bauern aus der Umgebung die Zeit, in die Kirche zu gehen, zu Fuß, oft kilometerweit. Nach den Gottesdiensten stand man auf dem Kirchplatz zusammen, man unterhielt sich und zog nach der letzten Messe in Stocks Wirtschaft. Dort setzte man die Unterhaltungen fort, bis über den Mittag hinaus; viele gingen erst am Nachmittag zu den Höfen zurück, und einige schauten auch bei mir hinein, um sich ein, zwei Bücher auszuleihen. In Knippen gab es damals nur eine Bibliothek, und ich durfte sie leiten. Die Woche über war ich damit beschäftigt. Ich ordnete die Bücher, ich brachte die Kartei auf den neusten Stand, ich füllte Bestellisten aus; wenn die notwendige Arbeit getan war, hatte auch ich Zeit zum Lesen. Oh, ich habe dort viel gelesen, denn uns Kindern war es im Elternhaus verboten. Die Mutter sah es nicht gern. Die Mädchen sollten Handarbeiten machen, die Jungen hatten sowieso kein Interesse, außer Carl, dem Ältesten, der viel gelesen hat und zurückgezogen von uns anderen lebte. Carl war der Lieblingssohn, nicht nur weil er der älteste war. Er war stiller als wir, er richtete nichts Schlimmes an, er fiel nicht auf. Seine Geduld konnte uns aufregen; nie geriet er in Zorn, nie gab er ein böses Wort zurück. Wir Mädchen hatten es schwer mit ihm. Waren wir ihm böse, heiterte er uns durch eine Geschichte auf, anstatt uns die Bosheit heimzuzahlen; lachten wir über ihn, zog er sich zurück, ohne uns etwas nachzutragen. Wir kannten uns lange nicht aus mit ihm . . .

Ja, so erzählt meine Mutter, und ich breche hier ab, um ihre Geschichten nicht zu wiederholen. Ich kenne viele dieser Erzählungen, manche habe ich unzählige Male gehört. Sie visieren etwas Wichtiges an und verlieren es dann aus den Augen. Man kann es leicht erkennen. In der angebrochenen Geschichte wollte sie von einem Februarsonntag 1933 erzählen, einem Tag, den sie nie vergessen wird. Es ist ein wichtiger Tag, für meine Mutter, aber auch für Knippen. Doch es gelingt ihr nicht, das Wichtige in knappen Zügen zu erreichen, es hervorzuheben, es schließlich zu treffen. Statt dessen wandert sie, sie streunt in ihren Erzählungen um das Wichtige geradezu herum; man könnte das entschuldigen, man könnte sagen, es handelt sich um eine gewisse Weitschweifigkeit. Sie trägt Schicht für Schicht heran, und über der bedeutsamen Erzählung wuchert immer mehr das Unkraut der Erinnerung. Menschen treten hinzu, die in dieser Geschichte nichts zu suchen haben, die Erinnerungen fluten ineinander. So verwandelt sich die Geschichte eines Februarsonntags in die Geschichte meines Onkels, aus dieser entwickelt sich wiederum eine andere, schon wächst das Geflecht immer undurchdringlicher zusammen.

Meine Mutter erzählt nicht, wenn man es streng nimmt; sie gibt den Erzählungen Raum, freien Auslauf. Das macht es mir so schwer, ihr zuzuhören. Was kommt am Ende dabei heraus? Man ist durch einen Garten spaziert und hat den Ausgang verloren, man sucht verzweifelt nach dem Brunnen, dessen Plätschern man schon seit Stunden hörte. Viele Knippener Geschichten leiden unter diesen Fehlern, es sind Dorfgeschichten, die wie Rauch in den Himmel steigen. Der eine erzählt ein Ereignis so, der andere versucht es auf seine Weise. Hält man alle Geschichten gegeneinander, entsteht nichts anderes als ein undurchdringlicher Wust von Rätseln und Sprüchen. Die Knippener prosten sich mit ihren Geschichten zu. ›Zum Wohl, schluck mit mir‹, so könnten sie sagen, wenn sie anfangen zu erzählen. Aber es bleibt keine Trunkenheit zurück. Wovon auch immer sie erzählen, die Geschichten hinterlassen keine Spur. Die Erzähler sitzen im Käfig ihrer eigenen Worte, sie decken sich beinahe liebevoll mit ihnen zu, sie wühlen sich wie Erdmäuse immer tiefer ins Dunkel.

Erst spät habe ich bemerkt, daß man nur auf diese Weise vergessen kann. Daher sträube ich mich gegen die Erzählungen meiner Mutter. Sie verbirgt die wichtigsten Ereignisse hinter den Nebensächlichkeiten, sie erzählt mit unerschütterlicher Gewißheit darüber, wie es weitergehen muß. Aber während sie spricht, rückt das Wichtige in Vergessenheit, es kippt langsam ins Dunkel, und statt dessen blüht meine Mutter, immer eifriger fortfahrend, in der Wiedergabe ihrer Geschichte auf, unbeirrbar der Meinung, sie nähere sich ihrem Ziel. Meine Mutter vergißt, indem sie erzählt; aber nur indem sie erzählt, beherrscht sie ihr Vergessen.

Es ist spät geworden. Eigentlich wollte ich vom gestrigen Abend berichten, vom heutigen Tag ganz zu schweigen. Doch ich will den aufgenommenen Faden fortspinnen. Mir ist etwas aufgefallen.

Die Erzählungen meiner Mutter sind vielen bekannt, meine Mutter findet immer gute Zuhörer. Durch ihr Lesen hatte sie sich mit der Zeit einen flüssigen Stil angewöhnt, den so manche bewunderten. Die Knippener dagegen erzählen weit umständlicher; sie brechen mitten im Satz ab, sie sind es nicht gewohnt, den Sätzen Klang und Schönheit zu geben. Meine Mutter legt darauf großen Wert. Sie spricht, ohne aus dem Fluß zu geraten; sie findet aus jedem Nebensatz den Weg ins Freie, sie streut die Adjektive so, als seien sie mit den Substantiven verheiratet. Viele Zuhörer wissen das nicht, aber sie empfinden es als wohltuend. ›Katharina, erzähl!‹ heißt es dann, und meine Mutter lehnt sich zurück, sammelt ihre Gedanken und verstreut sie so unter das Volk, wie ich es eben beschrieb. Sie kann durch ihre Erzählungen verführen, man fühlt sich geborgen, mag sie von noch so entsetzlichen Dingen berichten. Das genießen ihre Zuhörer. Sie quittieren ihre Berichte mit dankbarem Aufatmen, sie versuchen, alles im stillen zu wiederholen, ohne daß es ihnen freilich gelänge, denn niemand findet die Worte, die meine Mutter findet. Das alles ist mir nicht fremd. Auch ich bin den Erzählungen meiner Mutter erlegen. In meiner Kindheit war sie die beste Erzählerin, die ich mir denken konnte. Ich hörte zu, wie sie die einfachsten Sachverhalte auszuschmükken wußte; ich verlor alle Zweifel, wenn sie mich durch ihre Geschichten zu einer anderen Sicht bekehrte. An den Abenden saßen wir oft zu dritt beisammen, meine Mutter, mein Vater und ich. Wie war es? Mein Vater gab die Stichworte, meine Mutter setzte sie in Erzählungen um, ich aber träumte mit ihren Worten, erlag dem Ton ihrer Stimme, seufzte auf, wenn sie einhielt, begehrte nach mehr, wenn sie am Ende war.

Als ich schreiben konnte, wollte ich es selbst versuchen. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter ein Ereignis beschreiben, wie sie es darstellen und mit welchen Urteilen sie es versehen würde. Nun war ich an der Reihe. Ich erhielt ein schwarzes Heft, in das ich meine Bemühungen, meine Fleißarbeiten und Pflichtübungen, eintrug. Am Abend las ich sie den Eltern vor, und mein Lohn war das ansteckende Lachen des Vaters und die Begeisterung der Mutter, die mit einem Mal ihre eigenen Erzählungen fortgesetzt fand, aufgenommen und unbeholfen variiert von einem Sohn, der noch stotterte, aber bereits zu erzählen wußte. Ich kannte die Welt nicht, aber ich sah sie mit den Augen meiner Mutter. Genügte das nicht? Meine Schulaufsätze waren gefragt. Die Mitschüler baten den Lehrer, meine Fassung einer Geschichte vorzulesen. Kaum einer konnte glauben, daß da noch ein Kind erzählte, aber ich selbst bemerkte mit der Zeit, daß ich ins Lügen geriet. Ich täuschte Kenntnisse vor, die ich nicht besaß, ich schilderte Situationen, die ich mir nicht einmal recht vorstellen konnte. Aber im stillen brauchte ich nur hinzuhorchen: trafen meine Worte und Sätze den Tonfall meiner Mutter? Rauschte es aufwendig? Verschlangen die Klänge den Inhalt? Konnte ich diese Fragen bejahen, war ich mir sicher. Ich begriff nicht vollständig, was da mit mir geschah, denn ich geriet während der Niederschrift meiner Geschichten in einen Paroxysmus, wie ihn sich ein anderer vielleicht kaum vorstellen kann. Ich fror, ich glühte; ich erlebte den Fortgang meiner Erzählung innerlich voraus, aber ich war dazu verurteilt, das vorgelegte Tempo einzuhalten. Mein Körper hielt mit meinen Phantasien Schritt. Es rüttelte mich durch, am Ende tauchte ich auf; nie gelang es mir, das Geschriebene noch einmal mit ruhigem Blick zu prüfen. Ein solcher Blick hätte die glühende Masse zum Erkalten gebracht. Ich war froh, meine Aufzeichnungen abgeben zu dürfen. Sie verschwanden in der Tasche eines Lehrers, sie blieben für einige Zeit verborgen, als sie Wochen später wieder ans Licht kamen, verstand ich sie nicht mehr.

Was ich während der Niederschrift gehört hatte, war Musik, der vorwärtsdrängende Tonfall meiner Mutter, die den Worten keine Ruhe, den Sätzen keine Pausen schenkte. Diesen Tonfall beschwor ich mit immer neuen Versuchen. ›Du ahnst gar nicht, was du da geschrieben hast‹, sagte einmal ein Lehrer, und ich erstarkte vor Stolz. Indem mir die Sprache gehörte, gehörte mir die Welt. Ich konnte in anderen Fächern weniger glänzen, ich konnte in den Sportstunden mit hilfloser Einfalt den Ball an den Nebenmann abgeben, all diese Fehlversuche zählten nichts, solange mir die Sprache gehorchte.

Das änderte sich lange Zeit nicht. Erst als ich schon beinahe fünfzehn Jahre alt war, traf ich auf einen Menschen, der mich strafte, indem er meine Sätze kaum beachtete. Die Klasse hatte einen neuen Lehrer bekommen. Er war jung, beherrscht, schnell. Er räumte auf, und plötzlich stand ich wie ein Magier da, der seine Zaubersprüche verlernt hatte. Korrekturen überzogen meinen Text, Anweisungen, es anders und besser zu machen, verwirrten mich. Ich fand den alten Ton nicht mehr, die Unschuld war verloren. Ich überlegte, zögerte, verbesserte, begann von neuem, aber all das offenbarte mir nur mein Scheitern. Kein Satz erweckte das Tote zum Leben, jedes Wort verblaßte vor meinen Augen, die Buchstaben wurden zu Monstern, die mich fremd und unbeteiligt anstarrten. Ich wußte nichts, ich hatte in all den Jahren nichts gelernt, auf meine Erfahrungen konnte ich mich nicht verlassen. Als ich mich über die schlechten Noten beschwerte, geriet ich ins Stottern.

Erst nach und nach entdeckte ich einen Ausweg. Ich spielte Klavier. Tagelang zog ich mich in mein Zimmer zurück, ich begann zu üben, wo ich vorher nur geklimpert hatte. Die Töne, die Klänge – sie brachten etwas von der alten Leidenschaft zurück. Ich durfte wieder gehorchen, meine Passion war gefragt. Nun blieb nur noch die Aufgabe, an Sicherheit, an Tempo zu gewinnen. Die meisten Stücke spielte ich viel schneller, als es nötig gewesen wäre. Die schwierigsten Griffpassagen brachte ich hinter mich, indem ich sie, ohne die Miene zu verziehen, überstand. Nach außen erschien ich unbeteiligt, aber im Inneren stellte sich bald jene Verzückung ein, die ich gut genug zu kennen glaubte. Musik! Das Sprechen ohne Worte, die Klänge ohne Täuschung! Ich genoß die Zustimmung, man feuerte mich an, Hausarbeiten wurden mir erlassen, vor Wettbewerben wurde ich wochenlang freigestellt. Die Freunde schenkten mir wieder ihre Bewunderung, die Mutter hörte mir zu. Wie gut das tat! Sie konnte stundenlang in meinem Zimmer sitzen, um meine Fortschritte zu erleben. Sie sprach nicht, sie las oder schaute zum Fenster hinaus. Manchmal küßte sie mich. Meine neue Herrschaft war besiegelt, man hatte mir Grund und Boden gegeben, sie auszuüben. Ich träumte nicht mehr, ich spielte, ich griff mit beiden Händen zu, ich schlug die Tasten, ich vergaß die Zeit . . .

Der Februarmorgen 1933 – ich wollte vom gestrigen Abend erzählen. Es dunkelte, als wir zum Spaziergang aufbrachen. Wir gehen langsam, meine Mutter spricht, ich vergesse die Umgebung, während meiner Mutter nichts entgeht. Sie bleibt stehen und schaut auf. Die Blüten eines Strauchs, das erste Grün eines Baumes. Wir verließen das Grundstück und bogen nach rechts ab, gingen noch weiter die Anhöhe hinauf, bis wir den höchsten Punkt erreichten. Dort steht eine Bank. Wir setzten uns. In der Ferne liegt Knippen, rechts die Walzwerks-, links die Hüttenkolonie. Man erkennt die Kirche, erahnt den kleinen Dorfplatz. Mit diesem Blick gerät für meine Mutter alles in Bewegung; das Terrain erscheint abgesteckt, der Rauch aus den Schornsteinen facht die Erinnerung an, wir sitzen still, nicht einmal Motorenlärm ist zu hören.

Manchmal gelingt es mir in solchen Momenten, die Stille mit einer eigenen Erzählung zu unterbrechen. Denn ich weiß: meine Mutter holt aus, innerlich bereitet sie sich vor. Hastig überlege ich, wie ich dem Kommenden vorbeugen könnte. Ich erzähle von der Arbeit im Büro, aber ich halte sie nur auf. Meine Berichte haben mit dieser Umgebung und mit dem Blick in die Ferne nichts zu tun. Es sind armselige Gegenwartsgeschichten, und sie berichten von Menschen, die meine Mutter nicht einmal kennt. Soll ich sie dafür begeistern? Sicher, sie hört mir zu, sie faltet die Hände ineinander, sie stellt ein paar höfliche Fragen. In Wahrheit prallen jedoch all diese Berichte an dem ab, was in ihr vorgeht. Denn ich bin ihr bevorzugter Zuhörer.

So ergeht es uns oft. Auch gestern abend fand ich keinen Ausweg. Die Fahrt mit dem Wagen hatte mich ermüdet, ja, ich ließ mich gehen.

›Früher‹, begann meine Mutter, ›war Knippen längst nicht so groß wie heute. Das Dorf reichte vom Bahnhof bis zum Kirchplatz, und du konntest die Entfernung in ein paar Minuten hinter dich bringen. Um so erstaunter waren sie ja alle, als sie mich damals nicht fanden, an diesem Februarsonntag 1933.‹

›Wer konnte dich nicht finden‹, frage ich, um ihren Erzählfluß zu verzögern, aber es ist schon geschehen, ich habe ihr das Stichwort gegeben.

›Niemand wußte, wo ich war‹, fährt sie fort, ›denn man fand mich nicht in der Pfarrbibliothek, wo ich jeden Sonntagmorgen saß, man fand mich nicht in der Nähe der Siegwiesen, wo ich manchmal spazierenging, aber nur in den freien Stunden, und auch Carl, der mich suchen sollte, konnte nichts in Erfahrung bringen, solange er auch umherlief, zwischen dem kleinen Bahnhof und der Kirche. Noch nie hatte man nach mir suchen müssen, ich war immer zur Stelle gewesen, an jedem Sonntagmorgen hatte ich die Tür der Bibliothek geöffnet, den dunklen Mantel abgelegt, die Karteikästen aus den verschlossenen Schränken hinter der Ablage hervorgeholt. Kurz nach dem Ende der letzten Messe wurde die Ausleihe eröffnet, da hatte ich meist schon frische Blumen ins Fenster gestellt, die neuen Bände daneben gruppiert und mich auf den kleinen, lehnenlosen Stuhl gesetzt, damit der Verleih zügig abgewickelt werden konnte, denn auch die jungen Männer, die als erste eintrafen, wollten eilig weiter, in Stocks Wirtschaft oder hinab zur Siegbrücke. Dort traf man sich und unterhielt sich bis zum Mittagessen.

Diesmal jedoch war die Tür verschlossen, Schmidts Theo hatte es als erster bemerkt, daran gerüttelt, durch die Scheibe ins Innere geschaut, aber nur meinen Mantel erkennen können, der an dem Haken neben den Regalen hing. Wenig später kamen andere hinzu, man wartete eine Weile, nichts geschah, die meisten wandten sich ab. Schließlich gab sich Theo einen Ruck und lief die Marktstraße hinauf, um im Elternhaus nachzuschauen. Dadurch hatte er aber die Bewegung erst recht ins Rollen gebracht, denn auch dort konnte man mich nicht finden, obwohl man in allen Räumen nachschaute, ›Katharina, Katharina, bist du da‹. Niemand wußte eine Erklärung dafür, daß plötzlich etwas anders sein sollte als sonst, auch Carl konnte nicht glauben, daß ich woanders sei als in der Pfarrbibliothek. Deshalb liefen die beiden, Carl und Schmidts Theo, noch einmal zum Kirchplatz, um sich zu überzeugen. Dort aber standen nur noch die letzten Wartenden, die ihre Bücher unbedingt umtauschen wollten.

Wo konnte ich sein? Sollten sie bei meinen Freundinnen suchen, aber warum sollten sie dort suchen, wo doch feststand, daß ich den Platz in der Ausleihe nicht zum Zeitvertreib verlassen haben würde. Carl wußte nicht, was er tun sollte, er lief in die Sakristei, um sich einen Zweitschlüssel auszuleihen und nachzusehen. Ein paar Wartende standen noch immer vor der Tür, Carl schloß sie auf, konnte aber drinnen nichts entdecken, keine Spur, keine Veränderung, nicht einmal die Karteikästen waren aus den verschlossenen Schränken geholt worden. Nur die Blumen hatte ich anscheinend ausgetauscht, aber wohl in aller Eile, denn der verwelkte Strauß lag noch im Waschbecken.

Als auch der Pfarrer aus der Kirche in die Bibliothek eilte, wurde die Aufregung noch größer. Er bemühte sich, die Wartenden zu vertrösten, und schickte sie in die nahe Wirtschaft. Carl aber machte sich mit Schmidts Theo erneut auf den Weg, nach mir zu suchen. Auf dem Marktplatz trennten sie sich, um so schneller zum Erfolg zu kommen.

An diesem Februartag hatte sich ein starker Nebel gebildet, er zog vom Fluß hinauf ins Dorf, so daß man nicht weit sehen konnte. Wie sollte man da nach mir suchen, man konnte nicht das ganze Dorf durch lautes Rufen aufscheuchen, aber vielleicht hatte mich jemand gesehen, trotz des Nebels, der die Kaiserallee völlig verbarg, nur die Hakenkreuzfahnen nicht, die an einigen Häusern unterhalb der Fenster angebracht worden waren. Vor kaum mehr als zehn Tagen waren die Nationalsozialisten an die Macht gekommen.

In der Nähe des Bahnhofs war es still, Carl hatte sich geirrt, dort Auskunft erhalten zu können. Vor einigen Monaten hatten sich hier noch die Arbeitslosen getroffen. Jetzt wartete nur der kleine Zweispänner, den die Hoteldirektion geschickt hatte, um die Reisenden abzuholen. Der Hoteldiener stand allein bei den Pferden, er rauchte seine Pfeife, nein, er hatte mich nicht gesehen. Auf seinen Rat hin lief Carl zum Hotel, wo er aber auch keine Auskunft erhielt. Der Portier wußte von nichts, doch im Nebenraum der Gaststube hielt sich unser Vater auf, der dort wie an jedem Sonntagmorgen Billard spielte. Vater kam aus dem Zimmer, und Carl erklärte ihm, daß man mich nicht finden könne. Vater zog seinen Mantel über und ging mit ihm nach draußen, auch die anderen, die mit Vater gespielt hatten – Kürsch, der Bürgermeister, Binder, der Uhrmacher, Stampel, der Schuster, und Baldus, der Dreher –, gingen ein paar Schritte mit hinaus und blieben vor dem Eingang des Hotels stehen, bis ihnen zu kalt wurde.

Inzwischen hatte Theo Bolands Schankwirtschaft erreicht, die schon seit Jahren das Vereinslokal der Nationalsozialisten war. Er geriet aus dem kühlen Nebel in den Bierdunst des Lokals, konnte dort aber in der Eile kaum etwas erkennen, nur eine große Menge von SA-Leuten, die einem Redner zuhörten. Theo wurde auch sofort von einem Saalordner am Arm genommen; er sollte sich setzen, einige riefen auch schon nach ihm, »schaut da, der Schwarze, der schwarze Theo kommt hierher«, doch er machte sich wieder frei und lief hinaus. In der Kolonie vermutete er mich nicht; ich hätte mich nicht dorthin gewagt, seit es im Jahr zuvor zu Arbeiteraufständen und Streiks gekommen war, bei denen man einen Arbeiter erschossen hatte. Da Theo sich aber nicht mehr zu helfen wußte, lief er doch in die Kolonie; dort war alles wie ausgestorben, zwei Hunde tauchten aus dem Nebel auf und liefen neben ihm her, Theo konnte keinen Menschen erkennen, nur die Hunde begleiteten ihn, obwohl er sie immer wieder fortscheuchte. Sie liefen sogar noch neben ihm her, als er den Kirchplatz erreicht hatte. Der Pfarrer hatte dort inzwischen meinen Platz eingenommen.

Als Theo bemerkte, daß er nichts ausrichten konnte, lief er zu unserem Elternhaus zurück, wo der Vater und Carl eingetroffen waren. Die Aufregung war groß, der Vater blieb im Haus zurück, um unsere Mutter zu beruhigen, Carl und Theo machten sich erneut auf den Weg, sie liefen zur Siegbrücke, trafen aber dort wegen der großen Kälte nur einige Burschen der katholischen Jungschar. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört, die Hunde, die Theo die ganze Zeit begleitet hatten, verloren sich am Wasser. Als Carl und Theo aber noch ratlos am Fluß standen, hörten sie aus dem Dorfinneren einen lauten Gesang herüberdringen; eilig machten sie sich wieder Richtung Kirchplatz auf den Weg. Gerade als sie ihn erreichten, traf dort ein SA-Trupp ein, der singend, »SA marschiert, SA marschiert«, vor der Kirche Stellung bezog. Carl begriff sofort, daß hier nichts auszurichten war. Fenster öffneten sich, die Anwohner schauten hinaus, während Carl und Theo in die Wirtschaft eilten. Dort trafen sie jedoch nur auf die vielen dunkel gekleideten Männer, die an ihren Tischen saßen, wie zu einer Beerdigungsfeier bestellt. Keiner sagte ein Wort, nur Stocks Gustav, der Wirt, rief ihnen zu, sie sollten Platz nehmen. Carl wollte sich nach mir erkundigen, als der Pfarrer hinzukam und fragte, »ist sie hier, ist Katharina hier«. Carl muß mit einem Mal sehr erschrocken gewesen sein, er erzählte mir später, daß er bei dieser Frage die lauten Gesänge mit meiner Abwesenheit verbunden habe. Man hörte es ganz deutlich, »die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen«. Da zog Carl Theo mit hinaus, während in der Wirtschaft einer aussprach, was die meisten empfanden, »die Mäckeser trauen sich nun schon vor die Kirche, die Lumpen, man darf das nicht zulassen«.

Damit war jedoch den beiden Suchenden wenig geholfen. Sie fragten bei meinen Freundinnen und Freunden in der Nachbarschaft nach, niemand hatte mich gesehen. So zog am Ende eine ganze Schar von besorgten Bekannten mit den beiden zum Elternhaus, wo unser Vater noch immer vor der Tür stand. Einige überlegten, ob ich den Schönsteiner Weg genommen haben könnte, andere dachten an den Kucksberg, von wo aus man einen schönen Blick auf das Dorf hat. Doch Schmidts Theo beharrte darauf, daß ich nicht weit gegangen sein könnte; hätte ich bei einem solchen Vorhaben, das mir, nebenbei gesagt, nie in den Sinn gekommen wäre, meinen Mantel zurückgelassen?

So fand man keine Lösung des Rätsels, alle standen hilflos herum, bis einer den Gendarmen erkannte, der auf unser Haus zuhielt, die Wartenden durch sein Näherkommen trennte, den Vater beiseite nahm und ihm meldete, ich sei am Morgen festgenommen worden.‹

Meine Mutter schaute am Ende ihrer Erzählung nicht einmal auf. Sie behielt das Dorf im Blick, als könnte sie mit diesem Blick alles noch einmal erkennen. Kann man eine Sehnsucht danach empfinden, dieser Vergangenheit zuzuhorchen? Ich sagte es schon; sie erzählt nicht nur, sie sagt eine Geschichte auf, und dabei bringt sie etwas zum Leben, das sie selbst überrascht, überfällt und ihre ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Sie hört sich in die Vergangenheit hinein, und während sie spricht, mögen ihr die Stimmen, die Lieder, die Chöre in bestürzender Vielfalt neu in die Erinnerung treten. Nein, es läßt sie nicht mehr los, obwohl sie äußerlich ruhig ist. Aber wie erzählen wir, was wir nicht begreifen?

Noch immer erscheint es meiner Mutter merkwürdig, daß sie an jenem Februarmorgen des Jahres ’33 mit einem Mal, ohne Vorbereitung, ohne Ankündigung, aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen wurde. ›Warum ich?‹ fragte sie einmal, und natürlich gibt es auf solche Fragen keine zureichenden Antworten. Sie hat das Unbegreifliche zu fassen gesucht, und, wie man sieht, hat sie es mit einem gewissen Geschick unternommen. Sie beginnt ihre Erzählung nicht mit ihrer Festnahme, sie stellt sich zunächst die Aufregung derer vor, die sie suchten. Es schwingt, wie ich glaube, ein gewisser Stolz, ein Rest von Eitelkeit in ihrer Erzählung mit. Es ist die Eitelkeit des jungen Mädchens, das plötzlich erlebt, daß sein Fehlen, seine Abwesenheit die anderen verstört und entsetzt. Sie machen sich auf den Weg, die Verlorene zu suchen, sie bereuen, ihr jemals Unrecht getan zu haben, im stillen verzeihen sie ihr jede Untat, wenn sie nur herbeikäme und der Schrecken ein Ende nähme! Der Genuß, den der empfindet, nach dem gesucht wird, rührt daher, daß die Wahrheit, also der endgültige Blick auf die Stetigkeit und Festigkeit der persönlichsten Bindungen, neu hervortritt. Man sucht mich, man vermißt mich, niemand kommt ohne mich aus – so lautet die Steigerung, die diesen Genuß auslöst. Es mag also sein, daß meine Mutter diese Erzählung schon in ihrer Jugend als Auferstehung jenes Wertes und jener Bedeutung empfand, die einem während eines langen Lebens immer mehr abgesprochen werden. Nichts verdirbt die Beziehungen, die Menschen miteinander unterhalten, mehr als die Gewöhnung.

Ich käme nicht auf diese Gedanken, wenn ich nicht vermuten würde, daß dieser Februartag ’33 das Leben meiner Mutter wahrhaftig verändert hat. Ich werde versuchen, diese Veränderungen zu ergründen. Vorläufig will ich nur festhalten, welchen Genuß ihr diese Erzählung, die so etwas wie ein Signal für den Beginn einer Katastrophe wachruft, bereitet. Meine Mutter übergeht dieses Signal, vielleicht nimmt sie es nicht einmal deutlich wahr. Man erkennt leicht: sie hat sich umgehört. Sie muß den Bruder, den Vater, die anderen Suchenden nach ihren Eindrücken und Erlebnissen befragt haben, und sie hat aus diesen Berichten ihre eigene Geschichte geformt. Nein, meine Mutter erzählt nicht von den Zusammenhängen, die zu ihrer Festnahme führten; der Februartag ’33 erscheint wie ein beliebiges Datum, und es kommt einem vor, als sei sie an diesem Tag ohne ihr Zutun in den Mahlstrom der Geschichte geraten. Für sie bezeichnet dieser Tag den Beginn einer jahrzehntelangen Furcht. Und noch immer fragt sie sich danach, wer diese Furcht über sie verhängt hat.

Wir haben davon am gestrigen Abend nicht gesprochen. Da uns zu kühl wurde, machten wir uns wieder auf den Weg. Es war ein schöner Märzabend, frisch, die Sicht klar, so daß man von der Höhe aus die ganze Umgebung erkennen konnte. Aber ich hatte dafür kaum ein Auge, obwohl ich sonst nichts lieber sehe als die weit ausschwingenden Hügelketten, die schnell ziehenden Wolken, das aufkeimende Frühlingsblau des Himmels, das am Horizont in eine schwache Abendröte überging. Der Wind wehte heftiger, und wir verkürzten den Weg, indem wir den kleinen Fußpfad entlang der Felder nahmen.

Natürlich wußte ich von der Festnahme meiner Mutter, aber ich konnte mich nicht erinnern, diese Geschichte schon einmal in ihrer vollständigen Fassung gehört zu haben. In der Kindheit wird sie es mir so erzählt haben, und damals wird es eine abenteuerliche Geschichte für mich gewesen sein. Später aber wollte ich davon nichts mehr hören. Ich wurde unruhig, wenn man in meiner Gegenwart die Zeit des Dritten Reiches erwähnte. Abscheu, Haß und tiefer Ekel ließen mich nicht mehr los und galten am Ende auch dem, der erzählte, mochte er sich auch noch so sehr bemühen, mir etwas zu erläutern oder zu erklären. Stets bedrängte mich der Gedanke, daß es so nicht gewesen sein durfte: es war unmöglich, sich diese Zeit vorzustellen, ja bereits die bloße Vorstellung rief alle Empfindungen eines Widerstandes hervor.

Ich begriff diese Zeit nur von ihrem Ende her. Ich hatte die Bilder der verwüsteten Städte, der Toten, der Vergasten gesehen. Ich selbst empfand mich als einen Fremden, der in die Städte eines Landes versetzt worden war, in dem Barbaren gehaust, gemordet, vernichtet hatten. Doch gleichzeitig beschämte mich jede Photographie, die mir aus dieser Zeit in die Hände kam. Ich selbst sollte ein Sohn, ein Enkel dieses mordenden Geschlechts sein? Ich sollte diese Soldaten als meine Vorfahren, diese Marschierer als meine Vorläufer erkennen?

Damals tobte ich gegen die Geschichte an. Man konnte mir Gründe nennen, ich wollte nicht verstehen. Ich hielt mir die Ohren zu. Nein, ich wollte mit dieser Zeit nichts zu tun haben. Ich war einige Jahre nach dem Ende des Krieges geboren worden. Der Krieg – das war die Zeit vor meiner Geburt, eine andere Zeit, die zu dem, was ich erlebte, in keinem Verhältnis und keiner Beziehung stand. Wie ich mich täuschte!

Ich dachte daran, als ich gestern abend hinter meiner Mutter herging. Der Boden war vom Regenwasser der letzten Tage noch aufgeweicht. Wir kamen nicht schnell vorwärts, und der Wind wurde stärker, als wir auf dem freien Feld nicht mehr durch den nahen Wald geschützt waren.

Was ging in ihr vor? In mir stieg die alte Verdrossenheit hoch. Sie hatte mir eine Geschichte erzählt, die mich schweigend zurückließ. Ich ertappte mich bei der Neigung, sie zurechtzuweisen. Aber wofür sollte ich sie zurechtweisen? Hatte sie mich verletzt, hatte sie mich gekränkt? Davon konnte nicht die Rede sein. Sie ging weiter vor mir her, es war gut, daß sie sich nicht umdrehen konnte, um sich mit mir zu unterhalten. Sie hatte auf den Weg zu achten. Andererseits behagte mir gerade unser Schweigen nicht. Woran dachte sie? Rechnete sie damit, daß ihre Erzählung einen Eindruck auf mich machen würde? Sollte ich mich als aufmerksamer Zuhörer zu erkennen geben? Sollte ich nachfragen, sie bitten, die Geschichte fortzusetzen?