1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hedwig Courths-Mahler

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

In heißer Angst blickte Maria Hochberg die Menschen an, die ihr Krankenlager umstanden. "Mein Kind, meine Liselotte!", stöhnte sie. Baron Bodenhausen neigte sich über die Kranke. "Sorgen Sie sich nicht! Was auch geschehen mag, ich kümmere mich um Ihr Kind." Ein erlöstes Lächeln glitt über Marias Antlitz. Dann schloss sie die Augen für immer. Für Liselotte aber begann auf Schloss Bodenhausen eine bittere Zeit der Qual und der Demütigungen. Nur einer war freundlich zu ihr: der Sohn des Barons, Junker Hans. Dafür schenkte ihm Lieselotte ihr ganzes Herz. Das hielt auch noch treu zu ihm, als große Not über die Bewohner des Schlosses hereinbrach...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 167

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Die Bettelprinzess

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin

Verantwortlich für den Inhalt

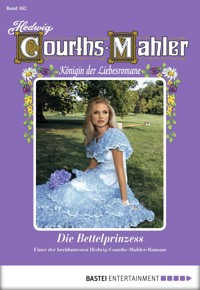

Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag

E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-2193-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Die Bettelprinzess

Roman um die erwachende Liebe eines Mädchenherzens

Es war an einem regnerischen Sommerabend. In Dunst und Nebel gehüllt lag das Thüringer Land. Am Eingang des hübschen Dörfchens Bodenhausen, an der großen Fahrstraße, die vom Bahnhof nach dem Schloss führte, das den gleichen Namen trug, lag der einzige Gasthof des Ortes. In schwarzen Lettern prangte über der Tür: „Gasthof zur Weißen Taube“.

Das Haus bot einen sauberen, freundlichen Anblick mit seinen weiß gestrichenen Wänden und grünen Fensterläden. Es lag inmitten eines großen Gartens. Die eine Hälfte dieses Gartens war mit Tischen und Bänken versehen. Die andere Seite war mit Obstbäumen und Gemüse bepflanzt.

Die „Weiße Taube“ gehörte der Witwe Martha Schulz. Das war eine saubere, behände Frau, die ihrem Anwesen tüchtig vorstand und auf Ordnung und Wohlanständigkeit hielt, wie sie selbst zu sagen pflegte. In den letzten Jahren hatte sie sogar zuweilen Sommergäste im Haus, die es sich ein paar Wochen wohl sein ließen in der schönen, waldreichen Gegend. Und außerdem kamen sonntags auch aus der zwei Stunden entfernten Stadt einige Ausflügler, die in der „Weißen Taube“ Kaffee und selbst gebackenen Kuchen verzehrten. Bei Frau Martha Schulz war alles gut, frisch und nicht teuer.

Es war einige Zeit, nachdem der letzte Zug von Bodenhausen abgefahren war, als sich dem Gasthof eine junge Frau in Trauerkleidern näherte. Sie führte ein etwa fünfjähriges Kind an der Hand. Die Kleine schmiegte sich schlaftrunken an die Mutter. „Ich bin so müde, liebe Mutter“, sagte sie schläfrig und gähnte. Die Frau beugte sich liebevoll herab und küsste die Kleine.

„Nur noch ein wenig Geduld, Liselotte, gleich wirst du in einem weichen Bettchen liegen und schlafen“, sagte sie mit sanfter Stimme. Mutter und Kind betraten nun den Hausflur des Gasthofs. Kein Mensch war zu hören und zu sehen. Um diese Zeit war man in der „Weißen Taube“ nicht gewohnt, Gäste zu empfangen.

Trotzdem eilte sofort die Wirtin herbei.

„Wer ist da?“, fragte sie, in dem Halbdunkel niemand erkennend.

„Verzeihen Sie, ich wollte nur fragen, ob ich bei Ihnen für einige Wochen ein bescheidenes Zimmer bekommen könnte. Mir wurde gesagt, dass Sie an Sommergäste vermieten“, sagte die Fremde.

Ein wenig misstrauisch lief die Wirtin tiefer in den Flur hinein und öffnete eine Tür.

Der Schein der Lampe beleuchtete eine blasse, aber schöne junge Frau, deren dunkelblaue Augen wie in tiefem Leid emporsahen. Auf ihren Armen hielt sie ihr jetzt schlafendes Kind.

Frau Martha wurde es seltsam weich ums Herz. Jede Spur von Misstrauen verflog sofort. Sie fühlte unbewusst, dass sie hier eine Unglückliche vor sich hatte, die wohl Mitleid, aber kein Misstrauen verdiente.

Tief aufatmend strich sie über ihre weiße Schürze.

„Ja, meine Dame, ein Zimmer können Sie bekommen. Es ist noch alles frei in diesem Jahr. Gleich lasse ich Ihnen das Giebelstübchen richten. Es hat die hübscheste Aussicht und liegt am ruhigsten. Dort hören Sie vom Gasthofsbetrieb nichts.“

„Das ist mir lieb.“

„Dann kommen Sie bitte, meine Dame! Heinrich, bring eine Lampe!“

Der Hausknecht erschien mit einer Leuchte.

Kurz entschlossen nahm Frau Martha der Fremden das schlafende Kind ab.

„Die Kleine ist zu schwer für Sie. Ich will sie tragen. Was ist das für ein schönes Kindchen, ein Engel!“

Heinrich nickte, als müsse er das bestätigen.

„Ich hätte das Kind doch vom Bahnhof hier hertragen können“, sagte er ein bisschen unbeholfen.

Die Fremde sah ihn freundlich an.

„Liselotte ist bis hierher gelaufen, nun war sie müde“, sagte sie.

„Ach, Sie hätten die Kleine auch nicht so weit tragen können. Ist ja ein gutes Stück Weg. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kämen, hätte ich freilich den Heinrich nach der Bahn geschickt. Wie fest die Kleine schläft! – Gefällt Ihnen das Zimmer, meine Dame?“, fragte die Wirtin.

„O ja, es ist so freundlich. Wenn es nicht zu teuer ist, möchte ich es wohl mieten“, antwortete die Fremde mit ihrer wohllautenden Stimme.

Sie wurden nun schnell handelseinig, und die Wirtin bettete das schlafende Kind sorgsam und sanft auf den Diwan. Dann richtete sie schnell das Bett, während Heinrich Wasch- und Trinkwasser herbeiholte.

Kaum eine halbe Stunde war vergangen, da lag die kleine Liselotte ausgekleidet und gewaschen in den weichen Kissen.

Die Fremde ging mit hinunter, um in dem völlig leeren Gastzimmer ein einfaches Abendessen zu verzehren. Heinrich wurde inzwischen zum Bahnhof geschickt, um das Gepäck abzuholen.

Die Wirtin bediente die junge Frau selbst und plauderte freundlich mit ihr.

Sie erfuhr, dass sie Frau Maria Hochberg hieß und vor kurzem erst ihren Gatten durch den Tod verloren hatte. Maria Hochberg wollte sich einige Wochen in dem friedlichen Dörfchen erholen und versuchen, ihr Leid zu überwinden. Sie stand mit ihrem Kind ganz allein im Leben und gestand offen, dass sie nur ein sehr kleines Vermögen besitze. Sobald sie sich erholt habe, müsse sie für sich und ihr Kind arbeiten, sagte sie. Ihre bisherige Wohnung habe sie aufgegeben und die Möbel verkauft, um einige tausend Mark in den Händen zu haben. Aber sie habe als Mädchen ihr Brot durch allerlei Malereien auf kunstgewerblichen Gegenständen verdient und wolle dies auch in Zukunft tun.

Teilnahmsvoll hatte Frau Martha zugehört. Nun sprach sie der jungen Frau, die so rasch ihr Herz gewonnen hatte, Mut zu. Maria fragte, ob die Wirtin gewillt sei, sie mit ihrem Kind in volle Verpflegung zu nehmen. Sie verlange nur eine einfache, kräftige Kost und reichlich frische Milch für ihr Kind.

Frau Martha ging gern darauf ein und berechnete einen mäßigen Preis. Darauf bezahlte Maria Hochberg gleich für einen ganzen Monat im Voraus. So waren beide Teile zufrieden.

Gleich nachdem die junge Frau ihr Abendessen verzehrt hatte, ging sie wieder hinauf zu ihrem Kind. Noch lange saß sie am offenen Fenster des Giebelstübchens, vor dem ein großer Apfelbaum seine Zweige ausstreckte. Träne um Träne rann über ihr blasses, schmerzbewegtes Gesicht.

„Siehst du vom Himmel auf mich und dein Kind herab, mein geliebter Mann? Ach, warum hast du mich allein gelassen? Wie schwer ist das Leben ohne dich! So glücklich war ich an deiner Seite. Aber das Glück war zu groß, ich durfte es nicht behalten. Und nun kann ich es nicht fassen, dass du nie mehr bei mir sein wirst, bei mir und deiner kleinen Liselotte, die du so zärtlich liebtest.“ So hielt die Unglückliche Zwiesprache mit dem geliebten Verstorbenen.

Vom Kirchturm herüber schlug ein dünnes Glöcklein die elfte Stunde. Da erhob sich Maria Hochberg seufzend und begab sich zur Ruhe.

Früh am nächsten Morgen war sie schon wieder wach. Sie erhob sich leise, um das Kind nicht zu stören, und kleidete sich an. Dann begann sie behutsam ihre Koffer auszupacken und ihre Sachen in Schrank und Kommode zu ordnen. Dabei erwachte die kleine Liselotte.

Erstaunt richtete sie sich auf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Dann sah sie sich verwundert im Zimmer um.

„Mutter! Ach Mutter, wo sind wir denn? Dies ist doch nicht unser Schlafzimmer zu Hause“, sagte sie mit drolliger Miene und schüttelte die dunklen Locken aus dem schlafgeröteten Gesicht.

Maria trat schnell zu ihrem Kind heran und umschlang es zärtlich.

„Weißt du denn nicht mehr, Liebling, dass wir gestern eine große Reise gemacht haben und nun nicht mehr zu Hause sind?“, fragte sie, sich zu einem Lächeln zwingend.

Liselotte schmiegte das rosige Köpfchen an. die Mutter und nickte.

„Ja, das weiß ich, wir sind weit mit der Bahn gefahren und wollten in den Wald und auf die Wiesen, wo viele bunte Blumen blühn.“

„Ja, Liselotte, und da sind wir nun.“

„Aber hier ist doch kein Wald und keine Wiese.“

„Oh, du brauchst nur nachher zum Fenster hinauszusehen, dann siehst du den Wald und die Wiesen. Wenn du angekleidet bist und mit Mutter gefrühstückt hast, dann gehen wir auf die Wiese und in den Wald.“

Liselotte klatschte in die Händchen.

„Oh, wie schön! Dann pflücke ich Blumen und winde dir einen Strauß, wie ihn Vater oft gebracht hat. Werden wir nun endlich hier unseren lieben Vater finden?“

Die Mutter schluckte krampfhaft die Tränen hinunter.

„Ich habe dir doch gesagt, mein Herzkind, unser Vater macht eine weite, weite Reise.“

„Nun, die haben wir doch auch gemacht, da müsste mein lieber Vater doch hier sein.“

„Nein, mein Kind, er ist viel weiter fort. Wir werden ihn lange, lange nicht wiedersehen.“

„Ach, Mutter, nun bist du wieder traurig. Wie lange Vater auch ausbleibt! Er hat mir doch gesagt, ehe er abreiste, dass er bald wiederkommen würde!“

„Aber du weißt doch, er wird länger aufgehalten, als er glaubte.“

Liselotte ahnte nicht, dass es von der Reise, die ihr Vater angetreten hatte, keine Rückkehr mehr gab. Sie wusste auch nicht, wie ihre kindlichen Worte der Mutter das Herz zerrissen. Der Vater hatte zu ihr gesagt, als er Abschied nahm, um eine notwendige Reise zu unternehmen: „Ich komme bald wieder, Maus, sei hübsch artig!“

Nun, sie war artig gewesen und hielt sich an das Versprechen des Vaters. Dass er bald darauf, fern von Weib und Kind, den Tod gefunden, hatte man Liselotte nicht gesagt. Sie hätte es auch nicht verstanden.

Maria hielt nur mühsam ihre Tränen zurück. Sie sprach schnell von etwas anderem, um das Kind abzulenken. „Nun komm, Maus, jetzt wollen wir dich schnell waschen und ein Kleidchen anziehen. Hast du nicht Hunger?“

„Ja, sehr. Bekomme ich Milch und Brötchen?“

„Gewiss, sobald du fertig bist.“ Liselotte sprang von ihrem Bett herab. Jetzt erblickte sie den Apfelbaum am Fenster. Jubelnd streckte sie die Händchen danach aus.

„Schau, Mutter, wie schön, da wächst uns ein Baum ins Zimmer!“

Liselotte kletterte schnell auf den Sessel am Fenster und sah hinaus in den schönen großen Obstgarten mit den weiten Rasenplätzen. Gleich hinter dem Garten begann der Wald, und auf der anderen Seite sah man die roten Ziegeldächer des Dörfchens liegen.

„Ach, Mutter, Mutter, schau doch – der schöne große Garten! Und da ist auch eine grüne Laube! Dürfen wir da hineingehen?“

„Ich will unsere Wirtin fragen. Aber nun komm, dass du fertig wirst!“

Frau Martha Schulz empfing sie am Fuß der Treppe im Hausflur, und aus einer Tür lugte der flachsblonde Kopf Heinrichs.

Die Wirtin erkundigte sich freundlich, wie ihre Gäste geschlafen hatten, und plauderte lebhaft mit der kleinen Liselotte.

Maria Hochberg fragte die Wirtin, ob sie wohl mit ihrem Kind in den Garten gehen könne.

„Aber ja, Frau Hochberg, ich habe schon in der Laube den Frühstückstisch decken lassen. Sie können alle Mahlzeiten dort einnehmen, da sind Sie ganz ungestört.“ Das war Maria Hochberg sehr angenehm, sie saß viel in der kleinen Laube. Zuweilen leistete ihr Frau Martha ein Stündchen Gesellschaft und erzählte ihr allerlei aus dem Dorf und aus dem Schloss. Oder sie saß allein mit einem Buch oder einer Handarbeit. Liselotte spielte dann auf dem großen Rasenplatz und durfte an warmen Tagen zu ihrer Wonne barfuß in dem weichen Rasen laufen.

Die Bewohner der „Weißen Taube“ hatten die kleine Liselotte fest ins Herz geschlossen, und die blasse junge Frau dankte mit einem rührenden Lächeln für jede kleine Aufmerksamkeit. Heinrich hätte für dieses Lächeln freudig die schwersten Arbeiten vollbracht.

Klein-Liselotte fühlte sich glückselig in Bodenhausen. Der große Obstgarten war ihr Königreich. Er lag längs der Fahrstraße, die durch das Dorf nach dem Schloss führte. Man konnte durch den weiß und grün gestrichenen Lattenzaun alles sehen, was auf der Dorfstraße geschah.

Am liebsten sah Liselotte den Wagen aus dem Schloss, der täglich einige Male vorüberfuhr. Manchmal ritt auch der Herr Baron von Bodenhausen mit seiner Gemahlin auf schönen, schlanken Pferden vorbei und zwischen ihnen auf einem hübschen Pony Junker Hans.

Zuweilen saß der Junker aber auch neben seiner kleinen Schwester, der Baronesse Lori, im Wagen.

Frau Martha hatte erzählt, dass Junker Hans und die Baronesse Lori die einzigen Kinder des Barons seien. Der Junker zählte bereits dreizehn Jahre, die kleine Baronesse war, wie Liselotte, fünf Jahre alt.

An einem heißen Sommertag stand Liselotte wieder wartend an der schmalen Pforte am Zaun. Sie war barfuß und hatte gepflanzt und gegraben auf einem kleinen Beet, das ihr Heinrich zurechtgemacht hatte. Ihre Händchen zeigten die Spuren ihrer Arbeit, und ihre dunklen Locken hingen ein wenig zerzaust um das glühende Gesicht.

Sie wusste, dass der Wagen aus dem Schloss bald kommen musste, und stand nun sehnsüchtig wartend da.

Endlich kam er heran, und jubelnd winkte Liselotte den beiden Kindern zu, die mit der Erzieherin der kleinen Baronesse im Wagen saßen. Zu Liselottes Freude fuhr dieser heute einmal sehr langsam.

Junker Hans lachte über den drolligen Anblick des kleinen Barfüßchens und nickte ihm mit freundlichem Gesicht zu. Aber seine Schwester, die wie eine kleine Dame im Wagen lehnte, sah hochmütig auf sie herab und sagte entrüstet:

„Pfui, Hans, lass doch das schmutzige Kind!“

Klein-Liselotte verstand diese Worte nicht. Sie lachte und winkte und freute sich, dass der Junker ihr zugenickt hatte. Und als der Wagen verschwunden war, eilte sie zu ihrer Mutter.

„O Mutter, sie sind wieder vorbeigefahren, das kleine Mädchen und der liebe große Junge! Er hat mir zugenickt und gelacht. Warum fahren sie nur immer vorüber? Sie sollen halten und mit mir spielen. Ich will es so gern.“

Maria nahm ihr Kind auf den Schoß und sagte mit mattem Lächeln:

„Ei, wie werden sie sich über das schmutzige Barfüßchen gewundert haben! Da schau die Händchen an! Sie sind voll Erde. Und das Schürzchen so nass und schmutzig. Da spielt niemand mit dir, der sich sauber hält. Komm, Kind, wir müssen dich schnell waschen.“

Liselotte sah an sich herab und betrachtete ihre Hände.

„Ja, sie sind sehr schmutzig, aber ich habe doch auch Blümchen gepflanzt in meinem Garten.“

Willig ging sie mit der Mutter ins Haus und ließ sich sauber machen. Dabei plauderte sie immer noch aufgeregt von dem kleinen Mädchen und von dem lieben großen Jungen.

Am nächsten Tag dehnte Maria Hochberg ihren Spaziergang im Wald mit Liselotte etwas weiter aus als sonst. Und plötzlich tauchte vor ihnen ein Parkgitter auf, hinter dem sie Schloss Bodenhausen liegen sahen.

Liselotte hatte auf dem Wege Blumen gepflückt, die sie fest in ihren Händchen hielt.

Mutter und Tochter gingen langsam am Parkgitter entlang, und nach einer Weile erblickten sie drinnen auf einer Parkwiese Junker Hans und Baronesse Lori beim Reifenspiel.

Liselotte jauchzte auf und eilte dicht an das Gitter heran.

„O Mutter, sieh doch, da ist ja das kleine Mädchen und der liebe große Junge! Ich will mit ihnen spielen!“, rief sie der Mutter zu. Und den beiden Kindern zuwinkend, rief sie: „Da bin ich, lasst mich mit euch spielen!“

Die kleine Baronesse sah mit verächtlicher Miene herüber und wandte sich dann auffällig ab; Junker Hans stand halb lachend, halb verlegen, er wusste nicht, was er tun sollte. Sein gutes Herz sträubte sich, der Kleinen weh zu tun, und doch sah er ein, dass man ihren Wunsch nicht erfüllen konnte. Während er noch im Kampf mit sich selbst unschlüssig herübersah, streckte Liselotte die Hand mit den Blumen durchs Gitter.

„Liebes kleines Mädchen, da nimm meine schönen Blumen, ich schenke sie dir!“, rief sie mit ihrem weichen Stimmchen.

Aber Baronesse Lori machte nur eine verächtliche Bewegung und sah so recht hochmütig auf die blonde Frau im schlichten schwarzen Kleid und die bittende Liselotte. Sie hatte von den Dienstboten im Schloss aufgeschnappt, dass die Fremde, die im Gasthof zur „Weißen Taube“ wohnte, eine arme Witwe sei, die sich aber Gott weiß was einbilde. Sie spreche mit keinem der Dorfbewohner.

Spöttisch maß die Baronesse Mutter und Kind und warf hochmütig den Kopf zurück. Sie wollte ihnen schon zeigen, dass sie nichts mit ihnen zu tun haben wollte!

Liselotte konnte nicht verstehen, dass das kleine Mädchen nicht antwortete.

„Nimm du die Blumen, lieber Junge!“, bat sie ganz verzagt. Junker Hans vermochte kaum dem flehenden Stimmchen zu widerstehen. Er war nicht so hochmütig wie sein Schwesterchen. Die Kleine gefiel ihm und tat ihm Leid. Sie meinte es gewiss gut. Er gab sich einen Ruck und wollte schon zu Liselotte herangehen, um ihr einige freundliche Worte zu sagen. Da rief Lori mit schriller Stimme:

„Lass doch, Hans, geh nicht hin! Das ist ja die Bettelprinzess!“

Junker Hans wurde dunkelrot. Er schämte sich vor der Schwester und sah verlegen zu der blassen, blonden Frau hinüber, die herankam, um Liselotte fortzuholen. Aber nach Jungenart schüttelte er trotzig den fremden Einfluss ab, wandte sich ebenfalls um und lief mit der Schwester tiefer in den Park hinein.

Liselotte blickte betrübt zur Mutter empor, als könne sie das nicht fassen.

„Sie wollen meine Blumen nicht, mögen nicht mit mir spielen, Mutter!“ Maria Hochberg nahm ihr Kind empor und herzte und küsste es. In ihren Augen lag ein seltsam herber Ausdruck.

„Meine arme kleine Bettelprinzess“, flüsterte sie mit wehem Herzen. Dann führte sie ihr Kind davon und versuchte es abzulenken von diesem Erlebnis, das sich so tief in die Kinderseele eingeprägt hatte.

***

In einem schönen alten Schloss, das auf einem bewaldeten Berg lag, wohnte Graf Armin von Hochberg-Lindeck. So alt und vornehm sein Geschlecht war, so stolz war Graf Armin darauf, und sein höchstes Bestreben war stets gewesen, dass nicht ein leiser Schatten auf seinen Stammbaum fiel.

Er bewohnte jetzt das riesengroße Schloss ganz allein mit seiner Gemahlin, der Gräfin Katharina, und der zahlreichen Dienerschaft. Bis vor sechs Jahren war im Schloss Hochberg immer reges Treiben gewesen. Zahlreiche vornehme Gäste kamen und gingen, und es wurden große Jagden abgehalten und glänzende Feste gefeiert. Hauptsächlich geschah das, wenn der junge Graf Botho, der einzige Sohn des Grafen Armin, zu Hause war.

Der junge Graf Botho war nicht nach seinem Vater geraten, sondern nach seiner gütigen Mutter, die alle Menschen gleich gelten ließ, wenn sie nur ein gutes Herz hatten. Das durfte sie aber ihren adelsstolzen Gemahl nicht merken lassen, und sie musste sich beugen unter seinen herrischen Willen.

Graf Armin wollte seinen Sohn durchaus mit einer ebenso vornehmen jungen Aristokratin verheiraten, die dieser aber nicht mochte. Obwohl der Vater allerlei Feste veranstaltete, um Graf Botho mit der jungen Reichsgräfin zusammenzubringen, wich dieser ihr aus, wo und wie er nur konnte. Und eines Tages gestand er seinem Vater, dass sein Herz schon lange einer armen bürgerlichen Waise gehöre, die er auf einer Reise kennen gelernt hatte. Er bat den Vater flehentlich, zu gestatten, dass er sie zu seiner Frau machen dürfe. Einer anderen Frau würde er niemals seine Hand reichen. Graf Armin war außer sich. Er wollte nichts von dieser Heirat hören und verbot seinem Sohn jeden weiteren Verkehr mit dem Mädchen.

Graf Botho war aber auch ein Mann mit festem Willen. Er weigerte sich, dieses Verbot anzuerkennen, und versicherte, dass er nie von dem Mädchen lasse, das bereits seine Braut sei.

Es kam zu schlimmen Szenen zwischen Vater und Sohn. Graf Botho reiste ab, und gegen den Willen seines Vaters verheiratete er sich kurz darauf mit der armen Waise. Graf Armin aber sagte sich von Stund an los von seinem Sohn.

Da Graf Armin seine Hand von dem Sohn gezogen hatte, musste dieser ein sehr bescheidenes Leben führen, da er selbst nur ein geringes Vermögen besaß. Trotzdem lebte er sehr glücklich mit seiner jungen Frau, die ihm bald ein Töchterchen schenkte. Nur eines bedrückte ihn immer wieder – dass sein Vater ihm unversöhnlich grollte. Er hatte gehofft, dieser würde sich der vollendeten Tatsache fügen und ihm eines Tages verzeihen. Aber all sein Bitten blieb wirkungslos. Nur einmal antwortete ihm der Vater auf all seine flehenden Briefe. Es waren nur wenige Worte: Löse die Bande, die dich an die Frau fesseln, die dir nicht ebenbürtig ist, dann will ich dich wieder als meinen Sohn aufnehmen. Sonst bist du tot für mich.