1,99 €

Mehr erfahren.

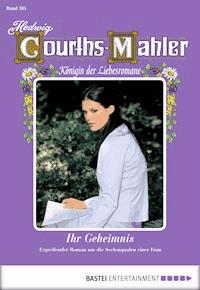

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hedwig Courths-Mahler

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Helma von Pressen heiratet einen älteren Mann, nachdem ihr Geliebter, dessen Kind sie unter dem Herzen trägt, sie verlassen hat. Der reiche Gutsherr Udo von Pressen hält Horst für seinen eigenen Sohn und liebt den Erben seines großen Vermögens abgöttisch. Je stärker sich Helma mit den Jahren zu ihrem Mann hingezogen fühlt, desto mehr quält sie ihre Schuld. Ihr Sohn ist zweiundzwanzig Jahre alt, als für seine Mutter plötzlich alles verloren scheint: Horsts leiblicher Vater steht als Erpresser vor ihr ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Ihr Geheimnis

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag

E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-2216-3

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Ihr Geheimnis

Erschütternder Liebesroman der berühmten Schriftstellerin

In dem großen, eleganten Speisesaal des vornehmen Hotels waren schon fast alle Tische besetzt. Eine runde, für einige Personen gedeckte und mit Blumen geschmückte Tafel war für die Dauer seines Aufenthalts in diesem Berliner Hotel für den Großgrundbesitzer Udo von Pressen reserviert.

Soeben betrat Herr von Pressen den Speisesaal. Am Arm führte er seine noch immer berückend schöne Frau, der man es nicht ansah, dass sie schon einen zweiundzwanzigjährigen Sohn hatte. Man schätzte sie höchstens auf Anfang der Dreißig. Ihr Gatte war fünfundzwanzig Jahre älter als sie, war aber mit seinem energischen Gesicht und dem dichten grauen Haar noch eine sehr imposante Erscheinung.

Er führte seine Frau an den reservierten Tisch. Ehe er ihr den Sessel zurechtrücken konnte, tat das bereits sein Neffe, Ralf Brand, der ihnen mit ihrem einzigen Sohn Horst gefolgt war.

Frau von Pressen dankte kühl für diese Artigkeit, ihr Gatte nickte dem Neffen freundlich zu. „Immer auf dem Posten, wo es gilt, deiner Tante eine Aufmerksamkeit zu erweisen, Ralf. Horst sollte sich an dir ein Beispiel nehmen“, sagte er, mit Vorwurf auf seinen Sohn blickend.

Horst von Pressen lachte unbekümmert. „Oh, Papa, mit Ralf konkurrieren zu wollen hat keinen Zweck, er ist mir doch in allen Dingen über!“

Helma, seine schöne Mutter, zog die Stirn ein wenig kraus. Sie mochte es nicht, wenn sich ihr Sohn Ralf Brand immer wie selbstverständlich unterordnete und seine Überlegenheit in allen Dingen anerkannte. Noch abgöttischer als ihren Mann liebte sie ihren Sohn.

Horst war eine elegante Erscheinung. In seinem schönen Gesicht störte nur ein Zug von Leichtsinn und Energielosigkeit. Er war zweiundzwanzig Jahre und führte das Leben eines Menschen, der sich alle Annehmlichkeiten verschaffen kann, ohne etwas dafür leisten zu brauchen. Sein Vetter Ralf dagegen, zehn Jahre älter als er, war ein energischer Mensch mit großem Verantwortungsgefühl.

Udo von Pressen wusste sehr wohl, welchen heilsamen Einfluss sein Neffe auf seinen Sohn ausübte, und begünstigte daher das harmonische Verhältnis der beiden zueinander, während seine Frau alles tat, ihren Sohn diesem Einfluss zu entziehen, was ihr indes nicht gelang.

Man hatte kaum Platz genommen, als die drei noch fehlenden Personen erschienen: die Schwester Frau von Pressens mit ihrem Gatten und beider Tochter Rosmarie. Dr. med. Buchwald war der Besitzer eines Sanatoriums, das in der Nähe von Schloss Pressen lag und das leider nicht so florierte, wie er es gern gesehen hätte, weshalb er zuweilen auf die Unterstützung seines vermögenden Schwagers angewiesen war. Dieser hatte die Verwandten auch jetzt auf acht Tage nach Berlin eingeladen. Sie waren im Hotel seine Gäste.

Man plauderte über die neuen Eindrücke in Berlin, und Horst neckte sich mit seiner Cousine Rosmarie, einer reizenden jungen Dame, deren Gesicht jedoch verriet, dass sie den Ernst des Lebens besser kannte als ihr leichtsinniger Vetter.

Ralf Brands und Rosmarie Buchwalds Blicke suchten einander immer wieder, wie magnetisch angezogen. Es lag seit Jahresfrist in Rosmaries Augen etwas, was Ralf Brand gern ergründet hätte. Er spürte, dass ihr die Heiterkeit ihres Wesens abhanden gekommen war und der von ihr zur Schau getragene Frohsinn nicht aus dem Herzen kam, und er grübelte darüber nach, weshalb sie so verändert sein mochte.

Man war bereits beim Dessert angelangt, als Ralf Brand auf einen Herrn aufmerksam wurde, der am Eingang des Speisesaals erschien und den er kennen musste, ohne dass er es gleich herausgefunden hätte. Dieser Herr, ein Mann von etwa fünfzig Jahren, sah sich suchend im Speisesaal um. Unwillkürlich behielt Ralf ihn im Auge, denn irgendetwas an ihm fesselte seine Aufmerksamkeit. Er kam langsam näher, und Ralf bemerkte, dass sein Fuß dann plötzlich stockte und seine Augen mit einem seltsamen Aufflammen nach dem Tisch sahen, an dem Udo von Pressen mit seinen Angehörigen saß.

Ralf beobachtete ihn scharf. Der Fremde war mit einer etwas fadenscheinigen Eleganz gekleidet, hatte ein von Leidenschaften zerstörtes Gesicht, das sicher einmal schön gewesen war, und verriet durch seine ganze Art, dass er aus guten Kreisen stammte.

Jetzt blieb er stehen, verbarg sich hinter einer Säule und fixierte den Tisch. Ralf beugte sich ein wenig vor, so dass er den Fremden durch das auf der Tafel stehende Blumenarrangement beobachten konnte. Und er merkte, dass der Fremde seine Tante von Pressen ansah, als wolle er sie mit seinem Blick hypnotisieren. Ralf beobachtete jetzt auch seine Tante und gewahrte, dass sie, wie von dem Blick des Fremden angezogen, zu ihm hinübersah, jäh erblasste und sich ihre Augen vor Entsetzen weiteten. Sie fiel wie bewusstlos in ihren Sessel zurück uns stöhnte leise.

Im gleichen Moment verschwand der Fremde. Als Ralf einen letzten Blick auf den Fremden warf, durchzuckte es ihn wie ein Schlag. Auf einmal wusste er, an wen ihn dieser Mann erinnert hatte.

Mit Ralf zugleich war auch sein Onkel aufgestanden. Sie bemühten sich beide um die bewusstlose Frau, während die anderen, vor Schreck erstarrt, zu Frau Helma hinübersahen, die bleich wie eine Tote mit geschlossenen Augen in ihrem Sessel lehnte.

Soeben wollte sich auch Doktor Buchwald erheben, um seiner Schwägerin zu Hilfe zu kommen, als sie schon wieder zu sich kam und lächelnd, aber noch immer todbleich, abwinkte.

„Bitte, nehmt alle wieder Platz, damit es nicht auffällt! Es hat nichts auf sich“, sagte sie, sich mühsam beherrschend.

„Was war dir, Helma?“, fragte ihr Gatte mit zärtlicher Besorgnis.

Sie richtete sich mit erzwungenem Gleichmut auf, aber Ralf Brand bemerkte sehr wohl, dass sie furchtsam nach der Säule hinübersah, wo der Fremde gestanden hatte. Ihre Augen hatten einen Ausdruck, als habe sie einen Geist gesehen.

„Udo, es ist gar keine Veranlassung zu irgendwelcher Besorgnis. Berlin ist eben etwas anstrengend, wenn man gewohnt ist, auf dem Land zu leben“, sagte sie.

„Wollen wir lieber nach Hause reisen?“

Sie lachte gezwungen.

„Aber nein. Macht doch nicht so viel Aufhebens! Meine Nerven haben für einen Moment gestreikt, das ist alles. Ich werde mich gleich nach Tisch zurückziehen und mich gründlich ausschlafen.“

Alle ließen sich durch ihre Worte beruhigen, auch Doktor Buchwald, der seine Schwägerin forschend angesehen hatte. Er beugte sich über die Tafel und bat: „Gib mir mal deine Hand, Helma.“

Zögernd legte sie ihre Hand in die des Arztes. „Sei ganz unbesorgt, es ist wirklich nur eine kleine Überanstrengung. Ich bin einfach übermüdet. Hier in Berlin kommt man zumeist sehr spät ins Bett, und das bin ich nicht gewöhnt. Wie gesagt, ich ziehe mich gleich nachher zurück und schlafe mich aus; damit ist der Vorfall erledigt.“

Nach einer Weile erhob sie sich. Ihr Gatte sprang auf, um sie zu begleiten. Sie wehrte lächelnd ab.

„Ihr bleibt gemütlich beisammen und lasst euch nicht stören, sonst macht ihr mich böse. Komm du mit mir, Inge, ihr andern bleibt ruhig sitzen“, sagte sie, sich lächelnd bei ihrer Schwester einhängend. Die beiden Damen entfernten sich. Alle sahen ihnen nach, bis sie den Saal verlassen hatten, dann sagte Horst aufatmend:

„Das ist das erste Mal, dass Mama uns so erschreckt hat. Ist es wirklich nicht schlimm, Onkel Heinrich?“

„Nein, nein, es waren nur die Nerven. Ihr könnt euch beruhigen.“

Ralf Brand hatte nachdenklich hinter seiner Tante hergesehen. Als er sich den anderen wieder zuwandte, traf sein Blick mit dem Rosmaries zusammen, und er merkte, dass sie ihn voll Unruhe beobachtet hatte. Er achtete aber nicht darauf, er glaubte, diese Unruhe habe der Tante gegolten. Er war sich vollkommen klar darüber, dass Tante Helma vor Schreck über den Anblick des fremden Mannes an der Säule bewusstlos geworden war.

Ralf Brand wusste mehr über seine Tante als ihr Gatte und ihr Sohn. Eine Ahnung sagte ihm, weshalb sie so erschüttert gewesen war. Er begann eine Unterhaltung, die alle von dem kleinen Zwischenfall ablenken sollte. Als er aber dabei wieder in Rosmaries Augen sah, gewahrte er, dass sie jäh unter seinem forschenden Blick errötete und scheu zur Seite sah.

Die Stimmung blieb beklommen, bis Inge Buchwald zurückkam und lächelnd erklärte:

„Ihr könnt wirklich ganz ruhig sein, Helma befindet sich wieder durchaus wohl, sie ist nur sehr müde.“

Helma hatte aber zu ihrer Schwester gesagt, als diese sie hinaufführte:

„Du gehst nachher sofort wieder in den Speisesaal, Inge, und sorgst dafür, dass weder mein Mann noch Horst meinem Befinden besondere Bedeutung beilegen.“

„Was war dir nur, Helma?“

Helma hatte tief Atem geholt. „Dir will ich es sagen, Inge, du wirst schweigen. Ich – ich sah im Speisesaal einen Mann, der mich an – ihn – erinnerte.“

„Du meinst doch nicht Hans Delmhorst?“

„Ja, Inge, an ihn. Du kannst dir denken, wie sehr ich erschrak.“

„Aber Helma, du kannst doch ganz ruhig sein, er ist sicher längst tot!“

„Wir haben es angenommen, aber gewiss ist doch nur, dass er verschollen ist. Es war wohl nur eine Ähnlichkeit, die mich erschreckte. Leider war der Fremde verschwunden, als ich wieder zu mir kam. Hoffentlich war es nur eine Ähnlichkeit.“

„Davon kannst du überzeugt sein, wir hätten ohne Zweifel von ihm gehört, wenn er noch am Leben wäre.“

Helma atmete gepresst. „Ja, ja, ich will an seinen Tod glauben. Dieser Schatten aus der Vergangenheit soll mich nicht mehr schrecken – es wäre zu entsetzlich. Aber nun geh zurück zu den anderen! Bitte sorge dafür, dass mich niemand stört, ich möchte allein sein. Schlaf werde ich ohnedies nicht so bald finden.“

„Sei nicht töricht, Helma, denke nicht mehr daran!“

Ein schmerzliches Lächeln huschte über Helmas Mund.

„Ich will es versuchen. Gute Nacht, Inge.“

„Soll ich meinem Mann sagen, was dich erschreckt hat?“

„Nein, bitte nicht, er wird sonst vielleicht auch unruhig.“

Helma schloss hinter sich ab und trat dann zur Tür des Nebenzimmers, in dem ihr Gatte wohnte, um sie ebenfalls abzuschließen. Es war, als fürchte sie, der Schatten aus der Vergangenheit könne bei ihr eindringen. Sie hatte das Licht angedreht, fiel in einen Sessel, warf die Arme auf den Tisch und barg ihr Gesicht darin. So saß sie eine Weile und sann darüber nach, ob sie wirklich nur eine Ähnlichkeit geängstigt hatte. Aber jener Fremde hatte sie so seltsam angesehen, fordernd und mahnend, als wisse er … ein qualvolles Empfinden presste ihr das Herz zusammen. Hatte sie noch nicht genug gebüßt?

Ein Geräusch ließ sie zusammenfahren. Sie fuhr auf und starrte nach der Stelle, woher dies Geräusch kam. Und da sah sie mit Entsetzen, dass sich der Kleiderschrank von der Tür zurückschob, die in das nächste Zimmer führte. Sie starrte entgeistert auf den Schrank, hinter dem hervor jetzt ein Mann trat. Es war der Fremde aus dem Speisesaal.

Sie öffnete den Mund, als wolle sie schreien, aber er hob gebieterisch die Hand.

„Ruhe – keinen Laut – wenn du schreist, kompromittierst du dich!“

Sie war noch bleicher geworden als zuvor und starrte ihn an.

„Du? Du? Das ist ja furchtbar! Mein Gott, so war es doch nicht nur eine Ähnlichkeit!“

„Nein, ich bin es selbst. Verzeih, wenn ich dich beunruhigen musste, doch ich fand keinen anderen Weg, um unbemerkt mit dir zu sprechen.“

Sie wandte sich nach der Tür zu ihres Mannes Zimmer.

„Da drüben wohnt mein Mann wenn er uns hörte?“

„Wir können leise sprechen, und wir werden ihn kommen hören, dann werde ich ebenso lautlos verschwinden, wie ich kam.“

„Ich – ich glaubte, du seiest tot“, sagte sie ganz gebrochen.

„Das wäre dir selbstverständlich lieber gewesen. Aber wenn ich auch nur ein armseliges Leben geführt habe, ich lebe jedenfalls. Ich habe in den zweiundzwanzig Jahren, seit wir uns nicht mehr gesehen haben, alle Not, alles Elend, alle Demütigungen kennen gelernt.“

Sie fasste sich mühsam.

„Wie kamst du in mein Zimmer?“

Er deutete auf den abgerückten Schrank.

„Ich wohne hier nebenan seit gestern, seit ich durch Zufall erfuhr, dass du hier bist. Ich wählte das Zimmer neben dem deinen, das zum Glück frei war. Als du in den Speisesaal hinuntergingst, schlich ich mich hier ein und öffnete den Riegel an der Verbindungstür zwischen unseren Zimmern. So brauchte ich nur den Schrank fortzuschieben, und der Weg zu dir war frei. Ich wusste, du würdest allein sein wollen, nachdem du mich unten erblickt hattest, und ich wartete auf dein Kommen.“

„Wie konntest du es wagen, hier einzudringen, mir überhaupt wieder in den Weg zu laufen?“, fragte sie hart.

„Hast du eine Ahnung, wie gering dies Wagnis war im Vergleich mit manchem anderen, das ich im Lauf der Jahre unternehmen musste!“

„Was willst du von mir?“, fragte sie heiser.

Ein zynisches Lächeln entstellte sein Gesicht.

„Nimm an, die Sehnsucht, dich wiederzusehen, das Verlangen, einmal wieder ungestört mit dir zusammen sein zu dürfen wie in alter Zeit, hätte mich hier hergeführt. Du bist noch immer eine sündhaft schöne Frau – eigentlich schöner als je zuvor.“

„Lass das! Nenne mir den wahren Grund! Was willst du von mir?“

Er setzte sich ihr gegenüber, nachdem er gesagt hatte: „Du erlaubst?“ Eine Antwort wartete er nicht ab. Dann fuhr er fort.

„Da du so ungestüm nach dem Grund meines Kommens fragst, will ich unumwunden antworten: Ich brauche Geld!“

„So weit bist du heruntergekommen, dass du Geld forderst von der Frau, deren Leben du zerstört hast?“

Er lachte höhnisch.

„Nach einem zerstörten Leben siehst du nicht aus. Du machst den Eindruck einer gepflegten, eleganten Frau, trägst kostbaren Schmuck und sicher sehr teure Kleider. Ich sah dich mit deinem Mann in einem wunderbaren Auto fahren. Du bewohnst momentan mit ihm die teuersten Zimmer des Hotels und sonst ein herrliches Schloss. Mit einem Wort, du schwelgst in Luxus und brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Also nach einem zerstörten Leben siehst du nicht aus.“

„Was weißt du, wie es in mir aussieht!“

„Kleinigkeiten, meine Liebe. Sieh mich an, sieh dir diesen fadenscheinigen Smoking an! Sieh dir meine Wäsche an – sie franst an den Kanten aus. Und sieh mein von Leiden und Entbehrungen verwüstetes Gesicht – es ist von dem schönen Hans Delmhorst nicht viel übrig geblieben.“

„Es war nicht meine Schuld, dass dein Weg abwärts führte, nur deine eigene.“

Wieder lachte er höhnisch.

„Meine Schuld? Nun ja, ich war so vermessen, eines Tages das Glück korrigieren zu wollen, als mir das Messer schon an der Kehle stand. Ja, ich habe falsch gespielt, habe deshalb den schimpflichen Abschied bekommen. Aber kann ich dafür, dass mein Onkel mit sechzig Jahren noch so blödsinnig war, ein junges Ding, eine Chansonette, zu heiraten, und dass sie ihm ein Kind schenkte? Der Idiot hat geglaubt, dass es sein Kind sei, und es wurde sein Erbe, während ich enterbt wurde und in Ungnade fiel, weil ich ihm die Augen zu öffnen versuchte. Er verstieß mich, und ich stand plötzlich dem Nichts gegenüber. Das weißt du alles. Ich konnte dich nicht heiraten, weil du selbst arm warst wie eine Kirchenmaus. Meine ganze Schuld war damals, dass ich einen Tag zu lange blieb, ehe ich abreiste, weil ich dich zu sehr liebte, als dass ich ohne Abschied hätte gehen können. So ertrotzte ich mir ein letztes Glück, wollte nicht fort, ohne dass ich dich besessen hatte. Und weiß Gott, Helma, was ich für dich gefühlt habe, war das stärkste und beste Gefühl meines Lebens.“

„Schweig, sprich nicht davon, wenn du nicht willst, dass mich die Scham umbringt!“

Er zuckte die Schultern.

„Du selbst brachtest mich darauf.“

Sie hatte sich mühsam gefasst.

„Also – du willst Geld von mir? Du willst dir dein Schweigen abkaufen lassen?“, fragte sie verächtlich.

„Ich brauche Geld“, antwortete er schroff. „Es ist mir nie gelungen, auf einen grünen Zweig zu kommen. Immer habe ich nur von Fall zu Fall vegetiert. Und ich bin müde vom Leben und möchte Ruhe haben. Ich wollte eigentlich nach Schloss Pressen kommen, aber ich dachte, dass dich das kompromittieren könnte. Hier im Hotel ist alles einfacher. Und da bin ich. Hilf mir!“

„Wie viel?“

„Ich muss zu leben haben.“

„Du irrst, wenn du denkst, dass ich über viel Geld verfüge. Alles, was ich brauche, bezahlt mein Mann, die Rechnungen gehen an ihn.“

„Nun, du hast Schmuck, kostbaren Schmuck.“

„Jedes Stück ist von meinem Mann gekauft oder Familienschmuck der Pressen; ich kann nichts hergeben, ohne dass er es merkt.“

„Die Perlenschnur, die du da am Hals hast – du könntest sie durch eine Imitation ersetzen.“

Entsetzt sah sie ihn an.

„Mein Gott, wie tief bist du gesunken, dass du mir das zumutest. Das geht nicht.“

„Nun, so mach du einen Vorschlag! Ich will dich nicht ruinieren, ich will nur leben.“

Sie überlegte. Dann sagte sie schnell: „Ich könnte dir monatlich eine Summe zukommen lassen, sagen wir fünfhundert Mark. Damit könntest du doch leben?“

„Nicht so gut wie du – aber bis du besseren Rat geschaffen hast, mag es sein. Wie willst du mir das Geld jeden Monat zukommen lassen?“

„Gib mir deine Adresse, du erhältst Bescheid!“

„Ich muss sofort etwas haben.“ Sie kramte hastig in ihrer Handtasche und brachte drei Hundertmarkscheine und etwas Kleingeld hervor. Ehe sie es ihm hinschob, sagte sie: „Du musst mir aber den Brief geben – jenen Brief, den letzten, den ich dir schrieb, ehe du nach Amerika gingst, ich schickte ihn dir nach Hamburg.“

„Diesen Brief gebe ich nicht aus der Hand, er ist meine einzige Waffe, wenn du mich fallen lassen wolltest. Brauchst aber keine Angst zu haben, er ist gut bei mir verwahrt.“

Sie schloss die Augen, als verlasse sie alle Kraft. Dann raffte sie sich auf.

„Und wenn ich dir meine Hilfe verweigere, weil du mir den Brief nicht auslieferst?“

„Dann muss ich mir mit Hilfe des Briefes andere Quellen erschließen.“

Sie schob ihm das Geld hin. „Nimm das! Bis ich dir die erste Monatsrate sende, wird es reichen. Aber lass dir gesagt sein, mehr kann ich nicht flüssig machen. Und gib mir dein Wort, dass du nie mehr in meine Nähe kommst! Versprich mir, noch heute Abend dieses Hotel zu verlassen!“

„Kannst du wirklich nicht mehr flüssig machen? Es ist doch ein Bettel bei deinen Verhältnissen!“

„Mein Wort, ich kann es nicht, ohne mich peinlichen Fragen auszusetzen.“

„Nun gut, wir werden sehen. Wenn ich anständig versorgt werde, belästige ich dich nicht mehr.“

Er steckte das Geld ein und sagte: „Du zahlst die Monatsrate am besten an die Deutsche Bank, ich werde mir dort ein Konto eröffnen. Es wäre mir lieb, wenn du für den ersten Monat die doppelte Summe flüssig machen könntest, damit ich mich ausstatten kann.“

Sie nickte hastig. „Ja, ja – aber nun geh, um Gottes willen, geh, mein Mann kann jede Minute heraufkommen!“

Er verneigte sich und verschwand hinter dem Schrank, zog ihn vor seine Tür und schloss sie.

Wie zerbrochen fiel Helma auf ihr Lager und sah mit starren Augen vor sich hin. Das Grauen schüttelte sie.

***