19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: 8 Grad

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im August 1922 bereist der damals 23-jährige Ernest Hemingway, seit einem Jahr als Korrespondent des Toronto Star in Paris, mit seiner Frau Hadley für drei Wochen den Schwarzwald. Vor dem Hintergrund der Inflation und nur kurz nach dem Ersten Weltkrieg trifft er auf Armut und Ausländerfeindlichkeit, aber auch einsame Täler und die ersehnten Fischwasser. Seine Reise führt ihn von Straßburg nach Triberg und ins Elztal sowie nach Freiburg. Thomas Fuchs folgt Hemingways Trip genau 100 Jahre später, dabei entfaltet er vor uns ein faszinierendes zeitgeschichtliches und biografisches Panorama. »Das Jahr war randvoll mit Ereignissen, deren Themen sich leitmotivisch durch sein ganzes Leben zogen. Es gab Triumphe, Tragödien und Tiefschläge.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

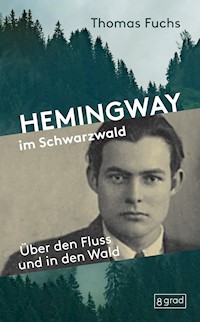

Ernest und Hadley Hemingway 1922 im Schwarzwald. Der Dichter trägt einen vermutlich in Freiburg erworbenen Hut.Foto: The Ernest Hemingway Collection of the John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.

Thomas Fuchs

ÜBER DEN FLUSS UND IN DEN WALD

Hemingway im Schwarzwald

Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, das andere kommt; die Erde bleibt aber immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe.

Bibel, Prediger*

* In der King-James-Bibel beginnt der dritte Satz mit: »The sun also rises …« Hemingway nahm dies als Titel für seinen ersten Roman (deutsch: Fiesta). Als der Schriftsteller 1961 in Idaho beigesetzt wurde, eröffnete der Priester mit dieser Passage seine Grabrede.

Inhalt

I

Höhenflüge

II

Unsere kleine Stadt

III

Der junge Mann will mehr

IV

Twinkle, twinkle, little Star

V

Der große Stern

VI

Von Rive Gauche zu Left Bank

VII

Der Novize

VIII

Stein-Zeit

IX

Lektürehilfe

X

La Bohème

XI

Southern Comfort

XII

Eine Pose ist eine Pose ist eine Pose

XIII

Das Feld der Ehre

XIV

Wann ist ein Mann ein Mann?

XV

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

XVI

Urlaubsreif

XVII

»Ve wishen der fischenkarten«

XVIII

Sauer-Kraut

XIX

Laich pflastert seinen Weg

XX

Fisherman’s Friend

XXI

Eau de Cologne

XXII

Method Acting

XXIII

Griechische Tragödien

XXIV

Auf dem Gipfel

XXV

Ein Koffer voller Glück

XXVI

Auf Autopilot

XXVII

Ein Welträtsel

XXVIII

Der Fang seines Lebens

Quellen & Literaturtipps

Dank

IHöhenflüge

Das Leben Ernest Hemingways war reich an erlebten und imaginierten Abenteuern. Zu den Schicksalsschlägen gehörten zwei Flugzeugabstürze Anfang 1954 in Afrika, die der Schriftsteller nur mit Glück überlebte. Angehörige und Weltöffentlichkeit blieben damals lange im Unklaren; erste Nachrufe wurden schon gedruckt. Später kolportierte man (lies: Es stand als Nachricht aus gut unterrichteten Kreisen in der New York Times), diese Abstürze hätten bewirkt, dass Hemingway bereits 1954 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ursprünglich hatte das Komitee in Stockholm den Isländer Halldór Laxness für jenes Jahr auf der Liste, aber als die Hiobsbotschaften vom abenteuerlustigen Bruchpiloten bei der Akademie eintrafen, zog man diesen vor. Man wollte vermeiden, dass Hemingway das Zeitliche segnet, bevor er in den Pantheon der Weltliteratur aufgenommen werden konnte.

Alles ging gut. Ende des Jahres nahm Hemingway in Schweden die Auszeichnung entgegen. Er bedankte sich mit einer Rede, die in ihrer Demut viele überraschte. Doch der Spaß an der Fliegerei war ihm fortan verdorben.

Am Anfang seiner Laufbahn sah das anders aus. Im Sommer 1922, als die Passagierluftfahrt noch in den Kinderschuhen steckte, flog Hemingway mit seiner Frau Hadley von Paris nach Straßburg, um von dort weiter in den Schwarzwald zu reisen. Die Fluggesellschaft, die Compagnie franco-roumaine de navigation aérienne, war erst 1920 gegründet worden. Irgendwann war wohl selbst den Eigentümern der Firmenname zu sperrig, denn später wurde aus dem Unternehmen über verschiedene Etappen die rumänische Staatsfluglinie Tarom. In den frühen 1920er-Jahren bot das Transportunternehmen – mit vielen Zwischenstopps – Flüge zwischen Paris und Bukarest an. Was die Abenteuerlust betrifft, scheint eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen Autor und Airline bestanden zu haben. Die Compagnie bot 1923 den ersten zivilen Nachtflug an. Im Sommer 1922 verfügte sie allerdings gerade mal über drei Doppeldecker, die nicht nur aus heutiger Sicht wenig vertrauenerweckend wirkten. Aber die knatternde Maschine des amerikanischen Paares landete sicher in Straßburg. Wäre es auf dem Flug von der französischen Hauptstadt ins Elsass zu einem tödlichen Desaster gekommen, den Schriftsteller Hemingway hätte es nie gegeben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war Ernest – literarisch gesehen – eine cause negligible.*

1922 war der Wendepunkt in Hemingways Karriere. Am Anfang des Jahres wollte er Schriftsteller werden, im Jahr darauf war er einer. Das Jahr war randvoll mit Ereignissen, deren Themen sich leitmotivisch durch sein ganzes Leben zogen. Es gab Triumphe, Tragödien und Tiefschläge. Dass ausgerechnet die Urlaubswochen im August im Schwarzwald, wo es vor allem darum ging, zu fischen und auszuspannen, als Schlüsselmoment interpretiert werden können, passt zu Hemingway, dem es schließlich immer sehr gefiel, wenn sich die eigentliche Bedeutung einer Geschichte unter einer trügerisch ruhigen Oberfläche verbarg. Das berühmte Eisberg-Prinzip halt.

Bei der Gelegenheit ein paar Worte zur Struktur des Buches. Es dreht sich um Hemingways Zeit im Schwarzwald, allerdings wäre der Trip ohne die Schilderung der Ereignisse davor und danach schwer einzuordnen. Also wie den Text organisieren? Eine Möglichkeit zeigt die Struktur von Hemingways Kurzgeschichte Schnee auf dem Kilimandscharo. Während der Protagonist seinem Ende »entgegenfiebert«, wird die Handlung immer wieder von Rückblenden unterbrochen, die in alle möglichen Weltgegenden führen – so auch in den Schwarzwald. Das würde hier bedeuten: Einfach den Meister am Beginn des Buches mit seiner Angel an den Fluss setzen und dann, wann immer nötig, wild durch Raum und Zeit springen.

Da wir allerdings nicht nur – vom Jahr 1922 aus betrachtet – in die Vergangenheit abschweifen, sondern auch in die Zukunft sehen, entstünde schnell ein chronologisches Wirrwarr. Daher erscheint die mehr oder weniger sequenzielle Schilderung der Ereignisse des Jahres am sinnvollsten. Nicht zuletzt weil dieses Jahr einen natürlichen Spannungsbogen hat. Wer jedoch direkt in die Elz und den Schwarzwald eintauchen will, kann mit dem Kapitel »Urlaubsreif« anfangen. Aber wie gesagt: Die Vorgeschichte steigert den (Unterhaltungs-)Wert des Angelausflugs enorm.

Und nun weiter im Text.

Da Hemingway später reich heiratete, musste er sich nie – wie zum Beispiel William Faulkner – in den Maschinenräumen der Traumfabrik Hollywood als Schreibknecht verdingen. Ein Interesse für die Welt des Films hatte er dennoch. Mit Frank Sinatra teilte er nicht nur die Schwäche für die Mafia-Hochburg Havanna, sondern auch die Bewunderung für Ava Gardner. Sein eher durchschnittliches Buch Haben und Nichthaben diente als Startrampe, um Lauren Bacall und Humphrey Bogart als Traumpaar zu etablieren. Aber am glücklichsten war Hemingway, als Gary Cooper die Hauptrolle in der Verfilmung seines Bestsellers Wem die Stunde schlägt übernahm. Cooper gab sich, wie Hemingway – und Millionen andere – den Hemingway-Helden imaginierten. Ein einsamer Mann: wortkarg und stoisch. Ein Mann, der unbeirrt seinem Ehrenkodex folgt. Der, wie in 12 Uhr mittags in Dodge City, standhält, die Gattin* in der Kutsche davonfahren lässt, egal ob sie in der Fremde was mit Fürsten anfängt oder nicht. Denn ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.

Das ist der Hemingway-Held. Der Schöpfer dieses Typen hingegen war eine Drama-Queen. Wenn Thomas Mann sagte: »Wo ich bin, ist Deutschland«, hätte Hemingways Leitspruch lauten können: »Wo ich bin, ist Drama.«

Es gab wohl keinen Moment im Leben Hemingways, der nicht von ihm dramatisiert wurde. Einige in Erwartung, einige in der Rückschau und nicht wenige sogar noch, während sie passierten. Und da sind all die Episoden, die nur in seiner Fantasie existierten, noch gar nicht miteingerechnet.

Hemingway war ein Schriftsteller von Weltrang, eine schillernde Figur, ein Meister der Selbstvermarktung. Wenn man seinesgleichen sucht, wird man in der Literatur kaum fündig, eher in der Welt des Sports. Bei Muhammad Ali gab es eine ähnliche Verbindung von Größe und Großspurigkeit. Allerdings mit einem Unterschied. Wenn Ali einen Gegner provozieren wollte, verfasste er ein Gedicht. Hemingway hingegen forderte ihn zum Faustkampf heraus. Die Ironie dabei ist, dass Hemingways Leben auch ohne Ausschmückungen fasziniert. Es hätte all der Arabesken nicht bedurft. Aber sie machen natürlich einiges unterhaltsamer.

Es kann nur einen geben. Hemingway-Doppelgänger Schmitt stellt sich der Konkurrenz in Key West.Foto: Andy Newman

Bevor wir in das Jahr 1922 reisen, machen wir uns noch einmal bewusst: Ernest war 1922 noch nicht der Schriftsteller Hemingway. Und er sah auch noch nicht so aus.

Auf Key West gibt es in Hemingways Lieblingskneipe Sloppy Joe’s seit über vierzig Jahren einen Hemingway-Ähnlichkeitswettbewerb. Die meisten Teilnehmer und regelmäßig der Gewinner ähneln Hemingway in seinen letzten Jahren auf Kuba. Die Ära von Der alte Mann und das Meer. Löwenhäuptig, weißmähnig, vollbärtig. Es scheint, als hätten alle Teilnehmer sich das legendäre Foto von Yousuf Karsh zum Vorbild genommen.

Der Satiriker und Reiseschriftsteller Oliver Maria Schmitt machte sich vor Jahren den Spaß, in seinem normalen Outfit an dem Wettbewerb teilzunehmen. Als die Juroren fragten, ob er die Ausschreibung nicht ganz verstanden habe, antwortete er: Er versuche schon, wie Hemingway auszusehen, nur eben wie eine junge Version des Weltliteraten.

Damit konnte er punkten. Denn der echte Key-West-Hemingway ähnelte Higgins, dem Hausdiener des hawaiianischen Privatdetektivs Magnum aus der TV-Serie in den 1980er-Jahren. Wenn Bart, dann höchstens Schnurr, und der Körperbau tendierte eher in Richtung Bürohengst statt wilder Mann. Ein Bäuchlein spannte, irgendwo mussten die vielen Daiquiris ja bleiben.

Der (junge) Amerikaner in Paris hingegen war meist glatt rasiert, eine attraktive Erscheinung. Im Umfeld pergamenthäutiger Schreiberlinge muss er auf manche Verehrer und bestimmt so manche Verehrerin wie ein Adonis gewirkt haben. Sein Blick auf frühen Fotos ist meist trotzig, herausfordernd. Hier will jemand wahrgenommen, auf keinen Fall übersehen werden. Ein junger Mann, erpicht darauf, Eindruck zu schinden, wenn er auch noch nicht genau weiß, wie.

* Es gehörte zu den Marotten Hemingways, seine Texte mit fremdsprachlichen Ausdrücken (nicht immer hundertprozentig korrekt) zu schmücken. Warum sollte das in einem Text über Hemingway anders sein?

* gespielt von Grace Kelly

IIUnsere kleine Stadt

Als Hemingway im Dezember 1921 in Paris eintraf, wollte er endlich seinem Leben einen Sinn geben, berühmt und Schriftsteller von Weltrang werden. Seinen Lebensunterhalt sollte der Job bei der Zeitung finanzieren. Das war ein ambitionierter Plan, denn auch seine journalistischen Referenzen waren zu diesem Zeitpunkt eher überschaubar.

Zwar war Hemingway als Schüler der River Forrest Township High School Redakteur bei zwei Schülerzeitungen gewesen. Für Trapeze arbeitete er als Reporter. Der Schüler Hemingway bewunderte Ring Lardner. Das war ein Kolumnist aus Chicago, dessen Baseball-Kolumnen im ganzen Land gelesen wurden. Hemingway war von Lardner so begeistert, dass er seine Beiträge in der Schülerzeitung mit »Ring Lardner jr.« unterzeichnete. Gut, dass er später davon Abstand nahm, denn bald gab es wirklich einen Ring Lardner jr., der im Unterschied zu seinem Vater ein erfolgreicher Drehbuchautor wurde.

In der zweiten Schulzeitschrift Tabula veröffentlichte Ernest Geschichten. Aber laut Jahrbuch überwogen die sportlichen Aktivitäten, bei seiner Schwester Marcelline gab es weit mehr an künstlerischen Betätigungen, darüber hinaus durfte sie die Abschlussrede halten. Ernest hingegen wurde als »Class Prophet« geführt, später sogar als »Senior Class Prophet«, eine milde Umschreibung für Klassenclown.

Der junge Hemingway galt als Witzbold, der mit seinen Streichen und seinem Talent, andere zu imitieren – darunter natürlich auch Lehrer –, viele zum Lachen brachte. Sogar Anzeichen von Selbstironie wurden vermerkt. Die heitere Seite mag verblüffen, aber das eigentliche Rätsel heißt Oak Park.

Fast alles in Hemingways Werk ist autobiografisch oder soll zumindest so wirken, fast jeder Ort der Welt, in den er seinen Fuß setzte, wurde verwurstet, mit einer Ausnahme: Oak Park. Geburtsort und Hort der Kindheit kommen in Hemingways Œuvre nicht vor. In den Nick-Adams-Storys hat Hemingway das komplexe Verhältnis zu seinem Vater und seinen Mitmenschen quasi aus der Umgebung herausdestilliert. Es geht immer recht zügig in den Wald oder an den Fluss, der Ort, von dem man aufbricht, wird bestenfalls vage skizziert. Oak Park ist »terra incognita«; dabei macht erst die Kenntnis des Heimatortes verständlich, weshalb bestimmte Dinge Hemingway ein Leben lang so wichtig waren.

Als Hemingway 1899 hier zur Welt kam, war Oak Park ein Dorf vor den Toren Chicagos. Auf den Weiden ringsherum weideten Kühe. Hier war man reich, weiß und unter sich. Die sündige »Windy City« war weit genug entfernt, an Haustüren abschließen oder ähnliche großstädtische Marotten dachte niemand.

In den Familien wimmelte es von Veteranen des Bürgerkrieges, und natürlich hatten alle auf der »richtigen Seite« gekämpft, der des Nordens. Beide Großväter Ernies waren im Krieg Regimentskommandeure. Ihr Vermächtnis wurde hochgehalten, und wenn Klein-Ernie brav war, durfte er Opas Säbel tragen. Die ausgiebig zelebrierte Verehrung der Bürgerkriegsveteranen könnte den Drang des erwachsenen Ernests, sich als Militärheld darzustellen, befeuert haben. Anson Hemingway, der Opa väterlicherseits, hatte sogar ein Regiment aus schwarzen Freiwilligen kommandiert, aber das hieß nicht, dass er in Rassefragen tolerant oder seiner Zeit voraus war. Man hielt sich für tolerant. Das war nicht dasselbe.

Es gab jede Menge Minstrelshows und Blackfacing, hätte es in Hemingways Kindheit schon Twitter gegeben, ganze Kohorten hätten sich mit ihren Shitstorms an der Stadt abarbeiten können. Um die eigene Position zu beschreiben, bediente man sich in der Oberschicht Oak Parks gern des Gleichnisses vom Leoparden. Auch wenn es dem Leoparden gelingen sollte, dass einige Flecken aus seinem Fell verschwinden, er würde niemals richtig weiß werden.

Größer als die Angst vor Schwarzen war nur noch die Furcht vor den Suffragetten, jenen Damen, die unbegreiflicherweise verlangten, dass auch Frauen wählen durften. Eine von ihnen war Ernests Mutter Grace. Die Suffragetten wurden erst belächelt und dann bekämpft, doch schließlich setzten sie sich durch. 1911 erhielten Frauen in Oak Park auf kommunaler Ebene das Wahlrecht, Jahre bevor es im Bund eingeführt wurde. In Oak Park wählte man Republikaner, Opa Anson war ein so strammer Parteigänger, dass er sich mit einem Demokraten nicht mal an einen Tisch gesetzt hätte. Woanders war das anders. Oak Park war eine republikanische Insel in einem demokratischen Meer, was aber den Einwohnern egal war, da man sich im Wesentlichen um die eigenen Angelegenheiten kümmerte.

Aber auch wenn man sich nicht um die Welt schert, irgendwann kommt sie von selbst. Technischer Fortschritt zog mit atemberaubender Geschwindigkeit in Oak Park ein. Im Geburtsjahr Hemingways gab es das erste Automobil, bald auch den ersten Autounfall und den ersten Verkehrstoten. Vor dem Ersten Weltkrieg zählte Oak Park in den Vereinigten Staaten zu den Orten mit den meisten Autos pro Einwohner. Hemingways Vater war eher konservativ eingestellt. Er machte seine Arztbesuche noch lange mit Pferd und Buggy, bevor er sich 1914 ein erstes Auto zulegte, einen Ford. Der Wagen wurde prompt geklaut und erst Tage später – geschrottet, mit leerem Tank – in der Southside von Chicago gefunden.

Elektrizität und Telefone wurden ebenso schnell eingeführt. Diese Art Fortschritt war willkommen. Andere Neuigkeiten wurden eher argwöhnisch beäugt. Zum Beispiel: moderne Tänze, bei denen sich die Paare anfassen durften, Pariser Mode, »Negermusik« – dieses ganze neumodische Zeugs. Was nicht hieß, dass hier Kulturbanausen lebten. Musische Erziehung stand hoch im Kurs, Hemingways Mutter trat in der 1902 eröffneten Warrington-Oper auf und konnte mit Gesangstunden mehr Geld verdienen als ihr Arzt-Gatte. Es sollte alles streng puritanisch, am besten noch viktorianisch sein.

Als Oak Park ans Eisenbahnnetz angeschlossen wurde, rückte der Ort näher an Chicago heran, mit teilweise unangenehmen Folgen. Als eine Diebesbande aus Chicago ihr Unwesen trieb, herrschte in Oak Park ein Klima der Angst wie vor dem Ausbruch der Weltrevolution. Die Polizeitruppe wurde verstärkt und mit Harley-Davidson-Motorrädern ausgerüstet, was aber nicht so cool war, wie es heute klingt, wir reden immer noch von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Doch die Leute von Oak Park gewöhnten sich nun an, ihre Häuser abzuschließen, und rangen ihre Hände über die immer schlechter werdende Welt.

Wie es in so manchen Gemeinden ist; wenn sich die Probleme vor der Haustür nicht lösen lassen, sucht die Anteilnahme Ausweichziele in der Ferne. So war es auch in Oak Park. Wann immer es in der damals noch nicht so genannten Dritten Welt zu Flutkatastrophen, Hungersnöten oder Vulkanausbrüchen kam, wurde in der Kirche mit Inbrunst für die armen Seelen gebetet und ihnen alles erdenklich Gute gewünscht. Als im April 1912 die Titanic mit einer später bei einem gewissen Schriftsteller sehr beliebten Metapher zusammenstieß und sank, gab es Fürbitten und Tränen der Anteilnahme ohne Ende.

Auch Hemingways Familie war streng religiös. Gebete vor der Nachtruhe und den Mahlzeiten. Logen die Kinder oder nahmen sie Schimpfworte in den Mund, dann wurde ihnen dieser mit Seife ausgewaschen. Mancher meint, dass hierin eine Quelle für des erwachsenen Hemingways Freude am Flunkern und an verbalen Derbheiten liegt.

Heute gibt es keine Hemingways mehr in Oak Park, und die meisten Besucher wollen lieber das Studio von Frank Lloyd Wright sehen als Hemingways Geburtshaus an der North Oak Avenue. Zur vorletzten Jahrhundertwende war das anders. Es gab jede Menge Hemingways; und fast alle gehörten sie zum Establishment. Vater Clarence war als Arzt angesehen, Mutter Grace als Musikerin, und Onkel George hatte als Developer und Makler dem Ort sowieso den Stempel aufgedrückt.

Für den jungen Ernest war die provinzielle Idylle erdrückend. Alles präsentierte sich aufgeräumt und überschaubar, jeder kannte jeden. Elternhaus, Häuser der Großeltern, die Schule, die Bibliothek, alles war nur ein paar Ecken entfernt, und da in Oak Park jeder jeden kannte, befanden sich die Kinder ständig unter Aufsicht.

Sicher, westlich von dem Ort begann rein technisch gesehen die Wildnis, die Prärie, es gab in der Nähe sogar noch ein paar Ureinwohner. Aber die großen Bestien, die Bisons und die Bären, waren längst ausgestorben. Selbst die Eichhörnchen, die Hemingway als Kind mit dem Kleinkalibergewehr schoss, waren nicht wild. Onkel George siedelte sie im Ort an, als man es plötzlich schick fand, nicht nur gepflegte Rasenflächen, sondern auch hin und her wieselnde Eichhörnchen zu haben. Zum Abschuss wurden sie erst freigegeben, als die Tiere sich über Gebühr vermehrten und Vogelnester plünderten. Die Eichhörnchen gibt es übrigens heute noch.

Die Erzählungen der Granden des Orts von Abenteuern im Westen oder in Übersee oder auf Missionsreisen nährten in Ernie den Verdacht, dass seine Zukunft düster und langweilig werden würde. Er war zu spät geboren, auf ihn wartete nur noch ein Dasein voller Langeweile. Dabei ersehnte er doch nichts so sehr wie ein abenteuerliches Leben.

IIIDer junge Mann will mehr

Im Jahr 1915 formulierte der junge Hemingway das, was man heutzutage eine »Bucket List« nennt. Eine Aufzählung der Dinge, die er im Leben erreichen wollte. Die Wünsche wurden nicht einfach nur aufgelistet, Ernie schwor darüber hinaus, er werde nicht rasten noch ruhen, bevor er die Ziele erreicht habe.

Ernie wollte die Ferne erkunden. Erst die Gegend rund um die Hudson Bay, dann Afrika und schließlich Südamerika. Da er auf der High School einiges über Naturwissenschaften und mehrere Sprachen (u. a. Latein) gelernt hatte, fühlte er sich für diese Aufgaben gerüstet. Zudem dürften Ausflüge in die Natur und Wanderungen hilfreich gewesen sein. Er gedachte, sich nach dem Studium einer Expedition anzuschließen und dort an Grenzen zu gehen, die noch kein Mensch zuvor überschritten hat. Und um Missverständnissen vorzubeugen: Ein Leben als Millionär oder Reichtümer waren dem Teenager egal. Er wollte der Wissenschaft und der Menschheit dienen.

Das politische Idol von Hemingways Eltern hieß Theodore Roosevelt, ein Politiker, der Brille trug, was ihn aber nicht davon abhielt, einen auf harter Mann zu machen. Roosevelt war Stratege und Kavallerist, seine Spezialtruppe, die »Rough Riders«, wurden im Krieg gegen die Spanier um Kuba so etwas wie Popstars. Im Lauf seiner politischen Karriere war Roosevelt Gouverneur, Vizepräsident und Präsident, aber am beeindruckendsten war für seine Anhänger, wie Roosevelt mit Widerständen und Schicksalsschlägen umging. Teddys – wie ihn Hemingways Eltern und alle Anhänger nannten – Leben war von seinem Willen und seiner Vorstellung bestimmt. Schopenhauer hätte die reinste Freude an ihm gehabt. Roosevelt war ein schwächliches Kind, sein Asthma machte ihn eigentlich untauglich für eine militärische Laufbahn. Der Mann überwand seine Schwäche und wurde zum Helden. Roosevelt musste erleben, dass Frau und Mutter innerhalb weniger Tage starben; für den Politiker nur ein Anlass, sich noch stärker auf den Dienst am Vaterland zu konzentrieren.

Bei den Wahlen 1912 trat der eigensinnige Roosevelt seiner eigenen Partei gegen das Schienbein und machte mit der Big Moose Party den Republikanern Konkurrenz. Am Ende gewann der Demokrat Woodrow Wilson, mit dem Versprechen, die Vereinigten Staaten aus drohenden kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem alten Kontinent herauszuhalten. Aber dazu kommen wir später.

Wilson galt im Nachhinein als Fehlbesetzung. Doch trotz der Sabotage an der eigenen Partei wurde das Idol Roosevelt bei den Hemingways weiter verehrt. Theodore wiederholte immer wieder, wie wichtig es sei, als Mann kein Feigling zu sein, sich gerade in Extremsituationen immer wieder zu bewähren. Das Leben war Kampf, kein Spiel. Verlieren keine Option. Damit traf er den Nerv der Zeit. Da der Kontinent nun von Küste zu Küste US-amerikanisch war, herrschte die Befürchtung vor, die nächste Generation werde verweichlichen. Als Gegenmittel zelebrierte man den Sport. American Football galt als besonderer Test der Männlichkeit, aber auch Querfeldeinläufe wurden als Mittel zur Stärkung der Manneskraft akzeptiert.

Ernest übernahm sowohl das Männlichkeitsideal als auch die Betonung der Körperertüchtigung unwidersprochen. An der High School spielte er in der Football-Mannschaft. Unter Coach Zuppke war die Mannschaft zu einem regionalen Champion geworden. In den letzten drei High-School-Jahren von Ernest verlor sie kein einziges Mal. Hemingway konnte nur bedingt zum Erfolg beitragen. Im Junior-Team war er noch drin, ins Senioren-Team kam er nur als Ersatzspieler. Außerdem trainierte er Leichtathletik und schwamm. Dass er sich in irgendeiner Disziplin besonders ausgezeichnet hätte, ist nicht bekannt, aber er war auf jeden Fall mit dem Herzen dabei.

Die Geschichte, wie Hemingway zum Boxen fand, ist nicht uninteressant. Wie der Autor viel später erzählte, kam er als Sechzehnjähriger von der Jagd mit einem Bündel geschossener Tauben in der Hand, als ihm eine Gruppe Jugendlicher entgegentrat.

»Hast du die selbst geschossen?«, fragte – ausgerechnet – der Kleinste aus der Gruppe.

»Klar«, sagte Ernest.

»Lügner«, sagte der Kleine.

Prompt entspann sich eine wilde Keilerei, bei der Hemingway den Kürzeren zog, worauf er sich einen Boxtrainer suchte.

Die Geschichte ähnelt frappierend jener Legende, die der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson über seine Anfänge verbreitet hat. Da ja nun Hemingway unmöglich diese Story bei Tyson geklaut haben kann, stellt sich die Frage, ob das Umfeld des Profiboxers, möglicherweise sogar Tyson selbst, Hemingway gelesen hat.

Im weiteren Verlauf erzählte Hemingway dann gern, er habe mit Profis in Chicago trainiert, an der berüchtigten Southside, wo sich unter niedrigen Decken träge Ventilatoren drehten und die Luft geschwängert war mit Männerschweiß und Aggression. Es war dann aber wohl doch eher das Musikzimmer seiner Mutter, wo er seine ersten Schläge übte, direkt neben ihrem Steinway-Flügel.

Am 14. Juni 1917 machte Ernest zusammen mit Schwester Marcelline den Abschluss an der High School, und damit war es endlich so weit: Er durfte dem Ort den Rücken kehren. Oak Park war nicht, konnte nicht die Welt sein, das wahre Leben lauerte irgendwo da draußen. Hemingway jr. wollte Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um es zu finden und zu genießen. Ernest hatte nicht einmal den rachsüchtigen Plan, später etwa als verlorener, aber berühmter Sohn zurückzukehren, und dann müssten alle, die an ihm gezweifelt hatten, Abbitte leisten. Das Tischtuch war längst zerschnitten. Als im Oktober 1925 mit In unserer Zeit sein erster Kurzgeschichtenband erschien, sandte Hemingway fünf Exemplare an die Verwandtschaft in Oak Park. Alle fünf Exemplare wurden kommentarlos retourniert. Nach Erscheinen seines ersten Romans Fiesta monierte seine Mutter, warum er mit seinen unappetitlichen Themen seiner Familie so viel Schande bereite. Nein, Oak Park und Hemingway passten einfach nicht zusammen.